0 引言

因此,利用Google Earth卫星影像监测毛乌素沙地西北部新月形沙丘的移动特征及其形态变化,探讨毛乌素沙地西北部的风沙活动状况以及植被对沙丘移动的影响,为深入认识沙丘移动及其演化机制和区域风沙危害防治提供理论参考。

1 研究区概况

毛乌素沙地位于鄂尔多斯高原向黄土高原的过渡区,是中国四大沙地之一,面积约32 100 km2。风沙地貌类型包括流动沙丘、半固定沙丘和固定沙丘。其中流动沙丘类型有新月形沙丘及沙丘链、格状沙丘、横向沙垄,固定沙丘、半固定沙丘包括沙垄、梁窝状沙丘和灌丛沙丘[1]。沙地气候干旱,年降水量由东南部的440 mm,向西递减至250 mm,年蒸发量1 800~2 500 mm[13],年平均气温6.54~10.28 ℃,土壤类型以初育土、棕钙土为主,植被包括油松(Pinus tabuliformis)、小叶锦鸡儿(Caragana microphylla)、臭柏(Sabina vulgaris),丘间低地分布着乌柳(Salix cheilophila)、沙柳(Salix psammophila)、沙棘(Hippophae rhamnoides)群丛。

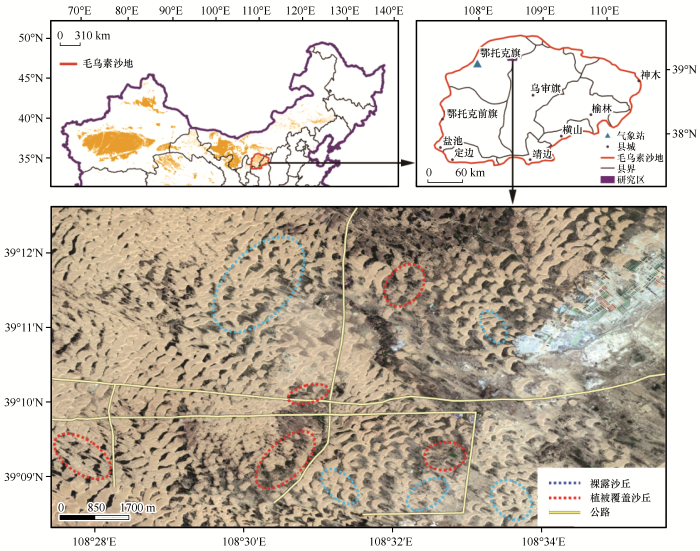

研究区位于毛乌素沙地西北部的鄂托克旗境内(图1),东部是木都查汗淖尔,南部是巴嘎柴达木小组,西部是乌兰达瓦小组,北部是苏伯海,面积为79.18 km2。沙丘间分布湖泊较多,日照强烈,湖水盐分累积较多,盐渍化明显,东北角有盐场。流动沙丘连片分布,丘间地上植被丰富,并有南北向和东西向的公路分布,其中部分被沙丘掩埋。研究区西部主要为新月形沙丘链,往东逐渐过渡为单个的新月形沙丘,分布有植被覆盖的半固定沙丘,形状不规则。

图1

图1

研究区地理位置(卫星影像来自Google Earth)

Fig.1

Geographical location of the study area(The satellite image is from Google Earth)

2 研究方法

2.1 风况特征

2.2 沙丘移动监测

沙丘形态主要根据Google Earth 高清影像进行判别,而沙丘移动特征则通过对比两期(2002年和2015年)Google Earth缓存影像来获取。在研究区内选取39个沙丘,2002年都是裸露的新月形沙丘,2015年演变为21个裸露新月形沙丘和18个植被覆盖沙丘。监测其在2002—2015年的移动方向、速度及其形态特征变化。为了更好对比毛乌素沙地西北部的沙丘活动程度,分别选取东北部(2008—2012年)和西南部(2009—2012年)各5个新月形沙丘进行测量,对比其移动速度。

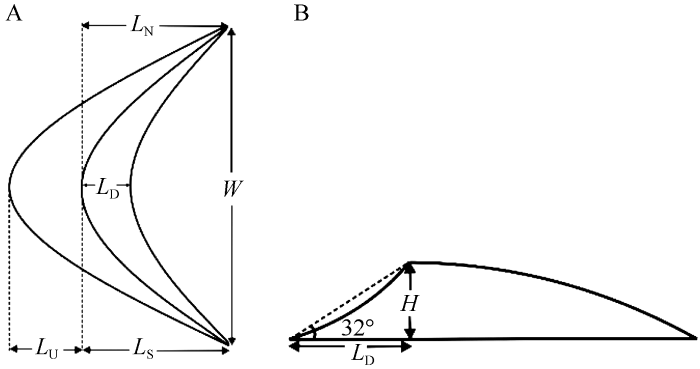

参考Yang等[18]和Zhang等[19]的方法定义沙丘形态,包括高度(H)、宽度(

图2

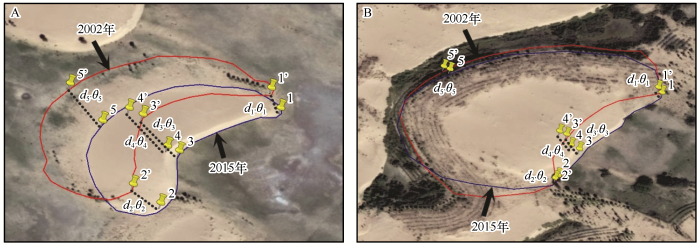

沙丘的移动方向和距离是利用Google Earth中的测量工具测得的。为了消除卫星影像位移、错动引起的误差,每测量一个沙丘都选取周边的一个固定点作为参照物,例如小灌丛等,测得这个点在两张影像中的坐标位移,以此来修正误差。具体测量方法为选取沙丘迎风坡底、沙丘顶部、背风坡底、南北两翼等5个特征点,记录其在两期影像中移动的距离d和方位θ,对测量的结果进行矢量合成得到沙丘该时期内移动的方向和距离(图3)。

图3

图3

裸露沙丘和植被覆盖沙丘的移动速度和方向

A:裸露沙丘(39°09′21″N、108°32′06″E); B:植被覆盖沙丘(39°09′39″N、108°31′37″E)

Fig.3

The migration rate and direction of bare dune and dune with vegetation

沙丘年移动速度=d合成/5a

移动方向= θ合成

式中:a表示两期影像的时间间隔。

3 结果与分析

3.1 风况

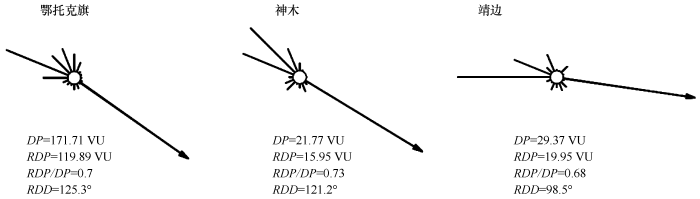

鄂托克旗的年输沙势为171.71 VU,属于低风能环境,风向变率为中比率,合成输沙方向为125.3°,总体搬运方向为ESE~SE(图4)。西西北方向的输沙势最大,为60.01 VU(占34.9%),其次是北北西风、西风、西北风,年输沙势分别为22.22 VU(占12.9%)、21.93 VU(占12.8%)、21.88 VU(占12.7%),因此沙丘移动主要受到西西北风的影响。神木和靖边也属于低风能环境,风向变率都属于中风向变率。三者相比,鄂托克旗的年输沙势最大,其次是靖边,神木输沙势最小。鄂托克旗和神木的合成输沙方向相近,指向东南偏东方向,而靖边的合成输沙方向为偏东方向。

图4

图4

鄂托克旗、神木、靖边的输沙玫瑰图

Fig.4

Sand roses of Etucke, Shenmu and Jingbian meteorological stations

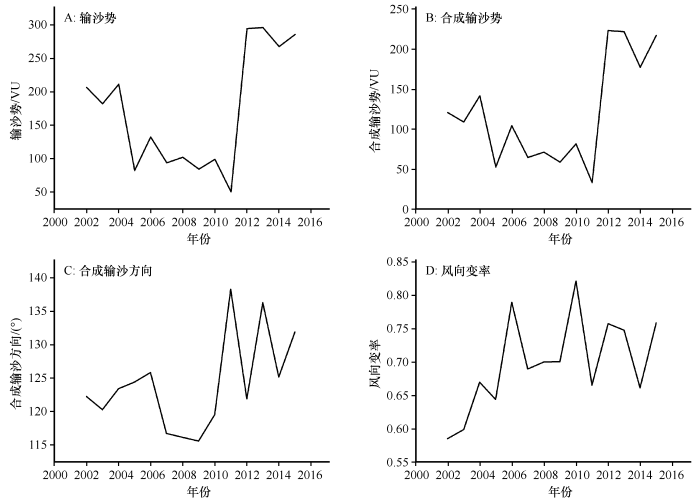

输沙势和合成输沙方向决定沙丘形态演化特征,反映沙丘移动的速度和方向。鄂托克旗2002—2011年输沙势基本都在200 VU以下(2002年和2004年除外),处于低风能环境,2012—2015年输沙势200~400 VU,处于中风能环境。鄂托克旗的合成输沙方向为115.6°~138.2°,主要在东东南和东南方向之间。除2010年外,鄂托克旗的风向变率都在0.3~0.8,属于中风向变率,风向集中在两个方向上,为锐双峰风况或钝双峰风况(图5)。

图5

图5

鄂托克旗2002—2015年风能环境变化

Fig.5

The variations in the wind energy at Etuoke meteorological station from 2002 to 2015

3.2 沙丘移动

本研究对毛乌素沙地西北部两期遥感影像上的21个裸露沙丘和18个植被覆盖沙丘进行了监测,发现研究区内的沙丘在风力影响下逐渐发生移动和演化(表1)。

表1 裸露沙丘和植被覆盖沙丘5个特征点的移动距离和方向(平均值±标准差)

Table 1

| 沙丘类型 | 移动参数 | 北翼 | 南翼 | 背风坡底部 | 迎风坡底部 | 沙丘顶部 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 裸露沙丘 | 距离/m | 52±19 | 58±18 | 67±8 | 70±15 | 73±9 |

| 方向/(°) | 136±20 | 113±10 | 123±11 | 120±19 | 122±11 | |

| 植被覆盖沙丘 | 距离/m | 27±17 | 34±18 | 39±21 | 32±18 | 46±22 |

| 方向/(°) | 150±41 | 117±67 | 132±20 | 134±80 | 132±21 |

3.2.1 移动方向

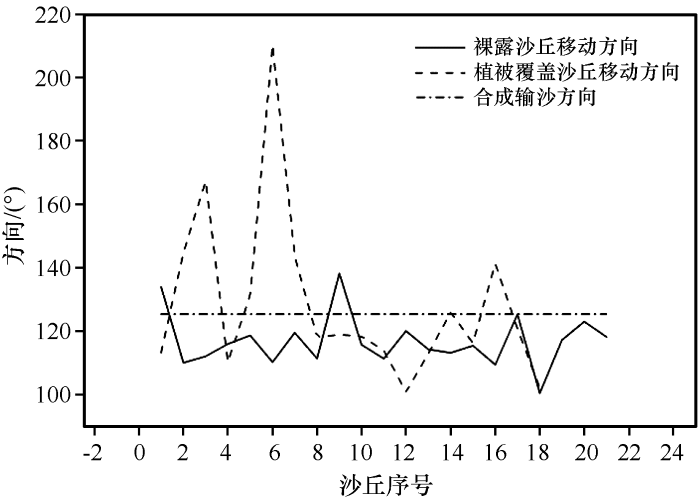

研究区内新月形沙丘的平均移动方向为122.5°,其中裸露新月形沙丘的移动方向为100.2°~138.1°,植被覆盖沙丘的移动方向为100.7°~210.3°,与研究区的合成输沙方向大体一致,但具有一定夹角(图6)。计算每个沙丘移动方向与合成输沙方向的夹角,并对其绝对值求平均,得出裸露沙丘和植被覆盖沙丘的移动方向与合成输沙方向的夹角分别是10.7°和17.8°。因此,相对于裸露沙丘,植被覆盖沙丘的夹角更大,表明沙丘移动过程中植被对沙丘形态的改变具有明显的作用,沙丘形态难以被气流重新改变回原貌。而这种夹角的产生也可能是由于鄂托克旗气象站距离研究区较远,气象站风况并非研究区的实际风况,且获得的风况数据是每日4次的观测数据,与引起沙丘移动的全部起沙风有所不同[20]。此外,新月形沙丘还较大程度受次风向的风影响,令其稍微改变形态[1]。

图6

图6

裸露沙丘、植被覆盖沙丘的移动方向和合成输沙方向

Fig.6

Migration direction of bare dunes and dunes with vegetation and resultant drift direction

3.2.2 移动速度

表2 毛乌素沙地3个地区的沙丘移动速度和方向(范围/平均值)

Table 2

| 研究区 | 沙丘数量 | 移动速度/(m·a-1) | 移动方向/(°) |

|---|---|---|---|

| 西北部 | 39 | 0.38~6.05/3.44 | 100~210.3/122.5 |

| 东北部 | 5 | 1.59~5.4/2.79 | 96.4~120.8/109.3 |

| 西南部 | 5 | 0.22~2.58/1.54 | 22.6~174.5/117.2 |

表3 公路上风向、交叉处、下风向沙丘的移动速度和移动方向(范围/平均值)

Table 3

| 研究区 | 沙丘数量 | 移动速度/(m·a-1) | 移动方向/(°) |

|---|---|---|---|

| 上风向 | 6 | 2.50~5.54/4.24 | 109.3~143.5/122.8 |

| 下风向 | 14 | 0.39~5.10/3.38 | 109.8~210.3/126.7 |

| 交叉处 | 4 | 1.02~3.95/2.15 | 101.9~125.9/114.6 |

表4 裸露沙丘和植被覆盖沙丘的移动速度和方向(范围/平均值)

Table 4

| 沙丘分类 | 沙丘 数量 | 移动速度 /(m·a-1) | 移动方向 /(°) |

|---|---|---|---|

| 裸露沙丘 | 21 | 2.96~6.05/4.59 | 100.2~138.1/116.7 |

| 植被覆盖沙丘 | 18 | 0.38~4.85/2.29 | 100.7~210.3/128.2 |

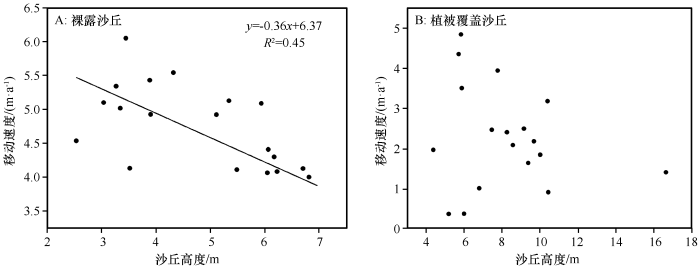

图7

图7

沙丘移动速度与沙丘高度的关系

Fig.7

The relationships between the migration rate and dune height

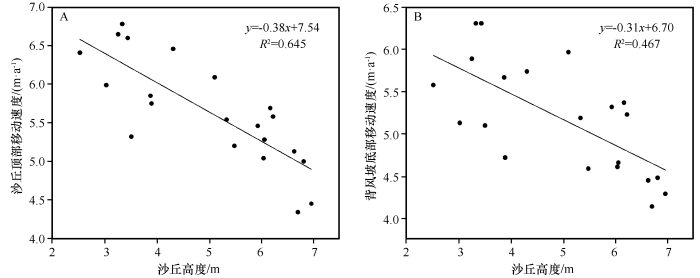

比较研究区内沙丘各部位移动速度,发现相同高度下,裸露沙丘的北翼<南翼<背风坡底部<迎风坡底部<沙丘顶部,而植被覆盖沙丘的北翼<迎风坡底部<南翼<背风坡底部<沙丘顶部,因此沙丘顶部的移动速度最快。沙丘高度与沙丘顶部(R2=0.65)和背风坡底部(R2=0.47)的移动速度显著相关,随着沙丘高度的增加,裸露沙丘顶部和背风坡底部的移动速度降低(图8),南北翼和迎风坡底部移动速度无明显规律。可见相比沙丘其他部位,沙丘顶部难以固定,其活动程度受自身形态尤其是沙丘高度的影响。由于植被对沙丘具有固定作用,植被覆盖沙丘的高度与其各部位移动速度不相关(R2<0.04),沙丘顶部的移动速度仅为裸露沙丘的63%。

图8

图8

裸露沙丘高度与沙丘顶部和背风坡底部移动速度的关系

Fig.8

The relationship of bare dune height and migration rate of the top of dune and bottom of leeward slope

3.3 沙丘移动过程中沙丘形态变化

典型新月形沙丘的形态参数之间应该存在良好的相关性[26]。塔克拉玛干沙漠的沙丘高度和宽度、长度之间存在强线性关系[21]。研究区内沙丘形态各参数间的相关性差异较大(表5、6),其中裸露沙丘的高度与投影面积、迎风坡长度的相关比前人研究[21]弱(R2=0.26和R2=0.06),投影面积与宽度的相关较强(R2=0.63),与之前的研究结论[27-28]相似(R2=0.51~0.69)。除沙丘宽度和迎风坡长度外(R2=0.63,R2=0.43),投影面积与形态参数都呈正相关,相关系数(R2=0.16~0.28)与塔克拉玛干沙漠东部沙丘形态相关系数相似[18]。植被覆盖沙丘的各参数间相关性较弱,除北翼长度和迎风坡长度呈负相关外,其余各参数之间都呈正相关,表明植被的固定作用对沙丘形态的影响很大,改变了风沙流与沙丘的平衡状态。植被覆盖沙丘的投影面积与迎风坡长度呈显著正相关(R2=0.59),这可能是由于植被固定了沙丘两翼和迎风坡底部,沙丘顶部遭到风力削弱,迎风坡被拉长,投影面积增加。

表5 裸露沙丘形态参数间的相关关系

Table 5

| 项目 | 相关方程 | R2 | 项目 | 相关方程 | R2 |

|---|---|---|---|---|---|

| 投影面积与高度 | S=1524.3H+8150 | 0.26* | 高度与迎风坡长度 | H=0.04LU+2.46 | 0.06 |

| 投影面积与宽度 | S=108.8W-816.3 | 0.63** | 投影面积与迎风坡长度 | S=285LU-4442.2 | 0.43** |

| 投影面积与南翼长度 | S=133.2LS+8818.5 | 0.16 | 投影面积与北翼长度 | S=95.3LN+8913.5 | 0.22* |

| 南翼长度与迎风坡长度 | LS=0.56LU+12.10 | 0.19* | 北翼长度与迎风坡长度 | LN=0.6LU+27.3 | 0.09 |

| 北翼长度与南翼长度 | LN=0.7LS+34.3 | 0.19* | 宽度与迎风坡长度 | W=1.2LU+66.6 | 0.15 |

| 投影面积与背风坡长度 | S=926.7LD+4572.1 | 0.28* | 宽度与背风坡长度 | W=4.4LD+99.5 | 0.11 |

| 北翼长度和宽度 | LN=0.3W+25.9 | 0.20* | 南翼长度和宽度 | LS=0.26W+19.6 | 0.27* |

**表示在0.01水平显著相关,*表示在0.05水平显著相关。

表6 植被覆盖沙丘形态参数间的相关关系

Table 6

| 项目 | 相关方程 | R2 | 项目 | 相关方程 | R2 |

|---|---|---|---|---|---|

| 投影面积与高度 | S=969.8H+14278.1 | 0.12 | 高度与迎风坡长度 | H=0.013LU+6.972 | 0.01 |

| 投影面积与宽度 | S=108.2W+6325.2 | 0.25* | 投影面积与迎风坡长度 | S=231.2LU+219.5 | 0.59** |

| 投影面积与南翼长度 | S=128.5LS+16192 | 0.09 | 投影面积与北翼长度 | S=38.1LN+19978 | 0.01 |

| 南翼长度与迎风坡长度 | LS=0.01LU+45.9 | 2.5×10-4 | 北翼长度与迎风坡长度 | LN=-0.04LU+63 | 0.003 |

| 北翼长度与南翼长度 | LN=0.7LS+24.3 | 0.36** | 宽度与迎风坡长度 | W=0.3LU+121.8 | 0.04 |

| 投影面积与背风坡长度 | S=641LD+14278.1 | 0.12 | 宽度与背风坡长度 | W=2.4LD+117.1 | 0.08 |

| 北翼长度和宽度 | LN=0.3W+15.5 | 0.24* | 南翼长度和宽度 | LS=0.2W+16.4 | 0.18 |

**表示在0.01水平显著相关,*表示在0.05水平显著相关。

沙丘不同部位移动速度的差异会导致沙丘形态发生变化。根据新月形沙丘迎风坡长度和宽度的比值,Sharp等[23]将其分为“胖的”(≥1)、“矮胖的”(0.75)、“正常的”(0.5)、“苗条的”(0.25)。2002年研究区内沙丘的平均高度、背风坡长度、南翼长度、宽度相差不大,长度差都在10%以下,北翼长度是南翼长度的1.6倍。因此除北翼长度和投影面积外,沙丘其他参数差异不大(表7)。2002年研究区内新月形沙丘的迎风坡长度与宽度比值0.2~1.1,平均值为0.49,属于“正常的”。2015年裸露沙丘的迎风坡长度与宽度比值平均值增长到0.52,说明沙丘有变“胖”趋势,但仍保持“正常的”,植被覆盖沙丘的迎风坡长度与宽度比值平均值为0.86,属于“胖的”。因此在移动过程中裸露沙丘形态无大的变化,仍保持“正常的”状态,植被覆盖沙丘从“正常的”变为“胖的”。

表7 2002年和2015年沙丘的形态参数

Table 7

| 沙丘类型 | 时间 | 迎风坡长度 (Lu)/m | 背风坡长度 (Ld)/m | 高度 (H)/m | 南翼长度 (LS)/m | 北翼长度 (LN)/m | 宽度 (W)/m | 投影面积 (S)/m2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 裸露沙丘 | 2002年 | 67±13 | 15±4 | 10±2 | 58±15 | 84±26 | 158±36 | 16433±4508 |

| 2015年 | 75±10 | 9±3 | 6±2 | 46±18 | 59±21 | 147±34 | 15072±4326 | |

| 植被覆盖沙丘 | 2002年 | 81±27 | 15±6 | 10±4 | 59±26 | 68±29 | 154±36 | 21850±8367 |

| 2015年 | 110±29 | 10±4 | 6±2 | 35±16 | 49±22 | 140±41 | 22597±8795 |

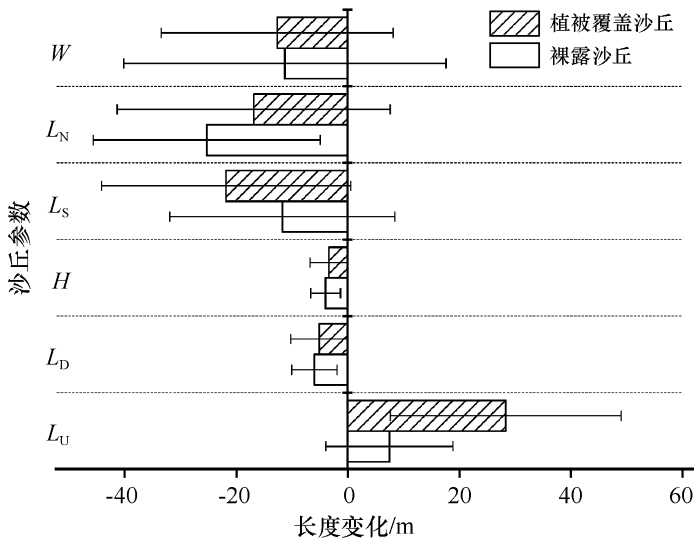

在沙丘移动过程中,除投影面积外,两类沙丘的参数增减趋势相同,但速度不同,整体上是迎风坡增长,背风坡长度、高度、两翼长度、宽度减小(图9)。其中植被覆盖沙丘迎风坡长度的增长率是裸露沙丘的3.2倍,宽度的减小率是裸露沙丘的1.32倍。裸露沙丘和植被覆盖沙丘的背风坡长度和高度减小率相似,分别减小了40%和37%。沙丘的北翼长度减小率相差不大,但植被覆盖沙丘南翼长度的减小率是裸露沙丘的2倍。除此之外,植被覆盖沙丘的投影面积增加3%,裸露沙丘的投影面积减少8%,这可能与植被固定作用有关。植被覆盖沙丘的迎风坡顶部因为相对较高,水分、植被条件差,风力大,易受风的吹蚀,丘体不断向前移动,而两翼高度较低,植被固定程度较好,风力小,沙子不易移动而被留在原地,坡底被固定,随时间的增加沙丘形态趋于饼状,投影面积增加,若继续演化,沙丘顶部会继续向前移动,两臂拉长,形成抛物线型沙丘[1]。而裸露沙丘的投影面积减少可能与沙丘移动过程中沙源供应不足或沙粒有损耗有关。

图9

图9

裸露沙丘和植被覆盖沙丘的形态参数变化

Fig.9

Morphological parameters variation of bare dune and dune with vegetation

4 讨论

沙丘形态变化主要与风况、沙源供应程度、地表障碍物有关[29]。风能环境能控制沙丘形态和空间分布[17]。本研究结果表明,新月形沙丘的平均移动方向与合成输沙方向基本一致,但植被覆盖沙丘与合成输沙方向夹角较大,这主要与植被的固定作用有关。沙丘上生长植物后,增加了粗糙度,削弱了近地表层风速,减少了沙子被吹扬搬运的数量,从而导致沙丘移动速度减慢[1]。且这些植被截留部分沙粒,阻止沙粒继续运动,改变了沙粒运动轨迹,从而改变沙丘的移动方向和沙丘形态。因此毛乌素沙地的西北部、公路的上风向沙丘移动速度快,而东北部和西南部、公路下风向和交叉处的沙丘移动速度较慢,移动方向与合成输沙方向夹角大。研究区内主风向与西风和北西北风合成的次风向输沙势比为1∶1.3,夹角为33.9°,沙丘形态为新月形和不对称新月形,与前人利用数值模拟测得沙源供应度在22%时的结论[30]相似。研究区内丘间地湖泊较多,沙粒含水量大,周边地表盐渍化明显,盐分使得沙粒间黏结力增大,起动风速也随之增大,沙源供应量降低。当沙丘移动速度减慢时,沙丘容易被植被固定,沙源进一步减少,沙丘高度降低,体积减小。因此沙源的减少也能导致沙丘形态变化。

风况是控制沙丘移动的重要因素,较大的风速能增加沙丘表面颗粒的运动速度和上升力,增大输沙量,促进沙丘移动。2002—2015年,研究区内年输沙势的总体趋势是先减少后增加,2011年输沙势最低,因此推测在风速影响下2002—2011年沙丘的移动速度减慢,2011—2015年又逐渐加快。当主风向与沙丘迎风坡方向一致时,风的能量能全部用于推动沙丘前进,当风向与迎风坡走向不一致时,就会消耗一定的风能用于沙丘形态调整,沙丘移动速度减慢[21]。因此,同一风况下,植被覆盖沙丘由于被固定,沙丘走向与气流方向不一致,移动速度比裸露沙丘慢。在同一风况条件下,沙丘形态是影响沙丘移动的重要因素[21]。本研究所得的沙丘移动速度和高度相关性较其他地区弱,除受风况和沙源影响外,不同的植被覆盖度对沙丘的固定作用不同,也使得沙丘形态不稳定,参数间相关性弱。

对比沙丘各部位的移动速度发现,沙丘顶部的移动速度最快,与吴晓旭等[8]的结果相同。这可能是由于流动沙丘从迎风坡坡脚到坡顶,风速逐渐增大,坡顶达到最大,背风坡风速发生分流,坡脚达到最小,半固定沙丘的沙丘顶部风速虽小于同等高度的流动沙丘,但由于丘顶植被主要为沙蒿,平均高度60 cm,对上层风速影响较小,沙丘顶部风速仍然最大。与顶部相比,沙丘底部和两翼移动速度较慢,这主要是因为丘间地沙粒含水量多[31]、地表盐渍化使沙粒胶结,减弱了其移动速度。与裸露沙丘相比,植被的固定使沙丘迎风坡底部的移动速度减小明显,该部位风速较小,水分充足,易于植被生长[8,32],人工造林固沙[33]也遵循这种规律。植被覆盖沙丘的南北翼移动速度相当,其南翼长度的减小率是裸露沙丘的2倍,但北翼减小率与裸露沙丘相差不大,导致南北翼长度比改变,表明植被对南翼的固定作用更明显,这对防沙治沙工作提供了一定理论基础。

5 结论

虽然植被覆盖以及公路两旁的固沙措施减弱了毛乌素沙地西北部部分沙丘的移动速度,但相对于毛乌素沙地东北部和西南部沙丘,西北部的沙丘移动速度依然最快,其裸露沙丘的移动速度比植被覆盖沙丘快。沙丘的平均移动方向与当地合成输沙方向基本一致,但由于植被固定作用,植被覆盖沙丘比裸露沙丘夹角大。

除风况外,裸露沙丘的移动速度与沙丘高度、植被覆盖度呈负相关,植被覆盖沙丘的移动速度和沙丘高度的相关系数比裸露沙丘差。沙丘各部位相比,顶部的移动速度最快,其移动速度与高度呈负相关,迎风坡底部移动速度在植被影响下减小最大。

移动过程中,植被覆盖沙丘形态变“胖”,投影面积增大,高度降低,形态趋于饼状。裸露沙丘仍保持“正常的”新月形,但高度降低、体积减小。

参考文献

毛乌素沙地植被的生长状况

[J].

Storm-controlled oblique dunes of the Oregon coast

[J].

The protective role of sparse vegetation in wind erosion

[J].

Dunes forms and wind regime

[M]//Mckee E D.

Migration of barchan dunes in the western Quruq Desert,northwestern China

[J].

Migration and morphology of asymmetric barchans in the central Hexi Corridor of Northwest China

[J].

Barchan-dune movement in Imperial Valley,California

[J].

Observations regarding the movement of barchan sand dunes in the Nazca to Tanaca area of southern Peru

[J].

Monitoring sand dune advance in the Taklimakan Desert

[J].

The combined effect of sediment availability and wind regime on the morphology of aeolian sand dunes

[J].

Plant distribution at the mobile dune scale and its relevance to soil properties and topographic features

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号