0 引言

黑河流域是中国干旱区主要的内陆河流域,天然湿地占流域湿地总面积的93.7%,人工湿地占流域湿地总面积的6.3%[3]。黑河流域湖泊湿地属于天然湿地,面积占天然湿地面积的0.4%,以永久性淡水湖泊为主,分布在张掖市肃南、高台和临泽县,是季节性候鸟的主要栖息场所[3]。近年来,围绕黑河中游张掖国家级黑河湿地保护区,已经陆续开展植被、土壤、水分和鸟类等一些脊椎动物方面的研究工作[11-14]。湿地水生和陆生无脊椎动物是鸟类等脊椎动物的主要食物来源,它们对气候和土地利用变化响应十分敏感,对鸟类等脊椎动物多样性的维持有重要意义。黑河湿地保护区水生和陆生无脊椎动物分布、多样性与昆虫种属组成、区系特征及分布特征已有一些研究,但关于地表节肢动物分布及多样性研究还未见报道[15-20]。地表节肢动物是干旱区无脊椎动物中的关键组分,主要由蛛形纲和昆虫纲节肢动物组成,它们既是主要捕食者又是重要的分解者,还是鸟类等脊椎动物的食物资源,在碎屑食物网中扮演重要的角色[21]。鉴于此,我们以张掖黑河湿地国家级自然保护区内典型淡水湖泊湿地及毗邻沙丘生境为研究对象,探索从湿地到毗邻沙丘生境地表节肢动物多样性、营养结构及关键种群的变化规律,确定湖泊塑造的湿地存在对地表节肢动物分布及多样性的影响,评估一些关键节肢动物类群对生境的指示作用,为干旱区湿地节肢动物多样性保护及维持机制研究提供理论依据和数据支持。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

研究区属于典型的大陆性干旱气候,春季降雨稀少,夏季降雨增多。多年平均降水量为117.0 mm(集中在7—9月),多年平均蒸发量2 390 mm,年平均气温7.6 ℃,≥10 ℃年积温3 085 ℃,无霜期165 d。年日照时数3 045 h,年太阳辐射总量为611 272. 8 J·cm-2。本区冬季盛行西北风,年均风速3.2 m·s-1,最大风速可达21.3 m·s-1,≥8级以上大风年均15 d左右,且集中于3—5月。

锁龙潭湿地位于临泽县平川镇北部的巴丹吉林沙漠边缘,是由地下水补给在沙丘间形成的永久性淡水湖泊。从湖泊湿地到毗邻沙丘,植被和土壤均呈明显的梯度变化,以湖泊为中心呈带状分布。湿地生境位于湖泊边缘,周期性过水,草本植被以芦苇(Phragmites communis)为主,伴生少量蓼科和菊科植物,木本植物主要是人工栽植柽柳(Tamarix chinensis),大部分已经枯死。过渡区生境处于湖泊丰水期水位边缘,草本植物有拂子茅(Calamagrostis epigeios)、芦苇、豆科、蓼科和菊科蒿属草本,木本植物主要是柽柳。沙丘生境地势相对较高,栽植大量梭梭(Haloxylon ammodendron),草本植物主要有芦苇和盐生草(Halogeton glomeratus)等。

1.2 样品采集

在锁龙潭湿地周边选择3条样带,样带间隔300—500 m。每条样带从湖边湿地到沙丘依次设置湿地、过渡区和沙丘3种生境类型,每种生境类型选择1个20 m×20 m的区域作为调查样方,调查植被、土壤和采集地表节肢动物样品。前期的研究发现绿洲、过渡区及荒漠地表节肢动物物种数、活动密度及生物量等在7—8月较高[22]。2018年的7月中旬采用陷阱捕获法(Pitfall trap)调查湿地、过渡区和沙丘3种生境类型的地表节肢动物群落组成、数量和类群丰富度。每个样方布设3个陷阱收集器(每种生境类型3个样方、3种生境类型、3个地点一共布设收集器81个)。为了保证所布设的收集器在统计学上的独立性,收集器之间的距离不小于10 m[22]。地表节肢动物样品采集期为7 d,采样期间每3 d检查1次收集器(如酒精太少则补充至陷阱收集器2/3处),将捕获的地表节肢动物样品收集至样品瓶(装有75%的酒精溶液)中写好标签密封保存,带回实验室,制成针插标本然后分类鉴定。在实验室内使用体视显微镜和生物显微镜对地表节肢动物样品进行分类鉴定。蜘蛛样品中包含大量幼体,故鉴定至科统计数量;虎甲科、步甲科、拟步甲科和革翅目昆虫鉴定至种,其余昆虫鉴定至科统计数量。蛛形纲和昆虫纲动物分类鉴定依据相关的书籍及文献,并按照取食类型划分为捕食性、植食性和“腐+杂”食性3个类群[23-27]。

1.3 数据分析方法

首先将每个采样区3个陷阱数据进行合并,然后统计湿地、过渡区及沙丘3种生境不同地表节肢动物类群数量及相对多度(每个类群个体数量占总个体数量的百分比)。统计捕食性、植食性和“腐+杂”食性节肢动物活动密度和类群丰富度。利用PAST4.01软件包在科的水平上计算物种累积曲线和稀度曲线,计算不同生境类型地表节肢动物群落活动密度、类群丰富度、多样性指数(Shannon-Wiener index)和均匀度指数(Pielou index)。

采用非度量多维尺度分析(Non-metric multidimensional scaling,NMDS)对3种生境类型地表节肢动物进行了分类排序,利用多元方差分析(Permutational MANOVA,PerMANOVA)比较3种生境类型之间地表节肢动物群落及3种营养功能类群之间的差异。从群落相似性分析(Similarity percentage,SIMPER)确定不同生境类型地表节肢动物群落组成的相异性与主要类群的贡献率。统计分析使用PAST 4.01软件包。利用单因素方差分析比较湿地、沙丘及过渡区地表节肢动物群落结构(数量、类群丰富度、多样性指数和均匀度指数)和营养结构(捕食性、植食性和“腐+杂”食性节肢动物)之间的差异。统计分析使用SPSS 21.0软件包。利用指示种分析确定不同地表节肢动物类群对3种生境的指示作用,统计分析使用PC-ORD 5.0软件包。

2 结果与分析

2.1 不同生境地表节肢动物种类组成及数量

湿地、过渡区和沙丘生境共捕获2 555只地表节肢动物,分属2纲7目22科。蛛形纲节肢动物有5科(个体数量占总捕获量的12.8%),主要由狼蛛科和平腹蛛科组成,它们个体数量占蛛形纲节肢动物总捕获量的91%(表1)。昆虫纲节肢动物有17科(87.2%),主要由步甲科、虎甲科、蠼螋科、蝗科和蚁科组成,个体数量占昆虫纲节肢动物总捕获量的94.0%。此外,蠼螋科昆虫种仅有一种即河岸蠼螋(Labidura riparia),步甲科和虎甲科昆虫种主要是褐黄缘青步甲(Chlaenius inderiensis)、婪步甲(Harpalus sp.)和云纹虎甲(Cicindela elisae),它们占鞘翅目昆虫总捕获量的74.0%。

表1 湿地、过渡区和沙丘不同地表节肢动物类群数量(相对多度,%)

Table 1

| 地表节肢动物 | 湿地 | 过渡区 | 沙丘 |

|---|---|---|---|

| 蜘蛛目(Araneae) | |||

| 平腹蛛科(Gnaphosidae) | 49(3.8) | 15(2.0) | 2(0.4) |

| 狼蛛科(Lycosidae) | 142(11.0) | 75(9.9) | 14(2.8) |

| 跳蛛科(Salticidae) | 2(0.2) | 0(0) | 0(0) |

| 蟹蛛科(Thomisidae) | 1(0.1) | 1(0.1) | 0(0) |

| 皿蛛亚科(Linyphiinae) | 23(1.8) | 3(0.4) | 0(0) |

| 革翅目(Dermaptera) | |||

| 蠼螋科(Labiduridae) | |||

| 河岸蠼螋(Labidura riparia) | 169(13.0) | 195(25.7) | 37(7.4) |

| 半翅目(Hemiptera) | |||

| 叶蝉科(Cicadellidae) | 18(1.4) | 8(1.1) | 1(0.2) |

| 蚜总科(Aphidoidea) | 2(0.2) | 2(0.3) | 0(0) |

| 蝽科(Pentatomidae) | 11(0.9) | 3(0.4) | 2(0.4) |

| 直翅目(Orthoptera) | |||

| 蟋蟀科(Gryllidae) | |||

| 银川油葫芦(Teleogryllus infernalis) | 1(0.1) | 8(1.1) | 0(0) |

| 蝗科(Acrididae) | 220(17.0) | 30(4.0) | 1(0.2) |

| 蝼蛄科(Gryllotalpidae) | |||

| 华北蝼蛄(Gryllotalpa unispina) | 1(0.1) | 1(0.1) | 0(0) |

| 鞘翅目(Coleoptera) | |||

| 虎甲科(Cicindelidae) | |||

| 斜斑虎甲(Cicindela germanica) | 6(0.5) | 1(0.1) | 0(0) |

| 云纹虎甲(Cicindela elisae) | 101(7.8) | 0(0) | 0(0) |

| 月斑虎甲(Cicindela lunulata) | 3(0.2) | 1(0.1) | 0(0) |

| 步甲科(Carabidae) | |||

| 褐黄缘青步甲(Chlaenius inderiensis) | 161(12.4) | 4(0.5) | 0(0) |

| 革青步甲(Chlaenius alutaceus) | 7(0.5) | 4(0.5) | 0(0) |

| 考氏肉步甲(Broscus kozlovi) | 6(0.5) | 1(0.1) | 0(0) |

| 直角通缘步甲(Pterostichus gebleri) | 12(0.9) | 4(0.5) | 0(0) |

| 脊角步甲属(Pterostichus sp.) | 2(0.2) | 1(0.1) | 0(0) |

| 半猛步甲属(Cymindis sp.) | 2(0.2) | 0(0) | 0(0) |

| 婪步甲属(Harpalus sp.) | 27(2.1) | 44(5.8) | 0(0) |

| 暗步甲属(Amara sp.) | 2(0.2) | 0(0) | 0(0) |

| 隐翅虫科(Staphylinidae) | 14(1.1) | 13(1.7) | 0(0) |

| 瓢甲科(Coccinellidae) | 1(0.1) | 0(0) | 0(0) |

| 花金龟科(Cetoniidae) | 0(0) | 0(0) | 1(0.2) |

| 叶甲科(Chrysomelidae) | 1(0.1) | 6(0.8) | 3(0.6) |

| 象甲科(Curculionidae) | 0(0) | 1(0.1) | 2(0.4) |

| 拟步甲科(Tenebrionidae) | |||

| 戈壁琵甲(Blaps gobiensis) | 0(0) | 0(0) | 1(0.2) |

| 克氏扁漠甲(Sternotrigon kraatzi) | 0(0) | 0(0) | 1(0.2) |

| 谢氏宽漠王(Mantichorula semenowi) | 0(0) | 0(0) | 1(0.2) |

| 东鳖甲属(Anatolica sp.) | 0(0) | 0(0) | 3(0.6) |

| 阿小鳖甲(Microdera kraatzi alashanica) | 0(0) | 4(0.5) | 2(0.4) |

| 谷盗科(Trgossitidae) | 6(0.5) | 20(2.6) | 0(0) |

| 膜翅目(Hymenoptera) | |||

| 蚁科(Formicidae) | 307(23.7) | 313(41.3) | 429(85.8) |

湿地、过渡区和沙丘生境地表节肢动物群落组成存在明显差别。湿地生境主要的节肢动物类群是蚁科、蝗总科、步甲科、蠼螋科、狼蛛科和虎甲科,过渡区生境主要的节肢动物类群是蚁科、蠼螋科、狼蛛科和步甲科,沙丘生境主要的节肢动物类群是蚁科和蠼螋科。3种生境间地表节肢动物类群数量及相对多度也存在一定变化。从湿地到沙丘,狼蛛科和平腹蛛科的数量及相对多度呈降低的趋势,而蚁科的变化趋势相反。河岸蠼螋、婪步甲属数量及相对多度在过渡区最高,褐黄缘青步甲和云纹虎甲主要分布在湿地生境。

2.2 不同生境地表节肢动物群落比较

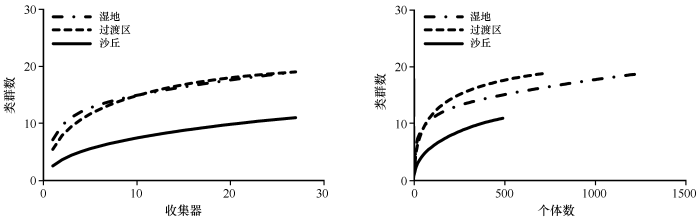

湿地、过渡区和沙丘生境基于个体数量和采样数量的地表节肢动物类群丰富度累积曲线均表明,3条曲线趋于水平,说明采样数量具有一定的代表性。此外,个体数量的累积曲线表明,湿地和过渡区生境地表节肢动物类群丰富度均高于沙丘生境,而过渡区地表节肢动物类群丰富度又略高于湿地生境;采样数量的累积曲线表明,湿地和过渡区生境类群丰富度估算值均高于沙丘生境(图1)。

图 1

图 1

湿地、过渡区和沙丘生境地表节肢动物类群丰富度的累积曲线和稀度估计曲线

Fig.1

Observed and estimated family richness of ground-dwelling arthropods based on species accumulation curves and rarefaction methods in the wetland, transitional zone and sand dune habitats

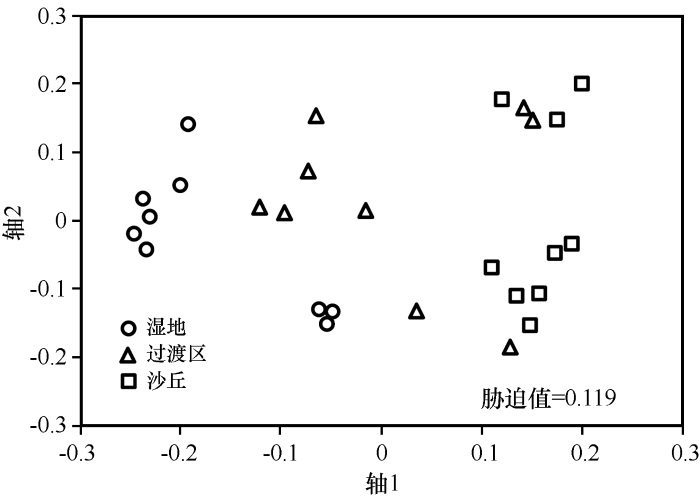

湿地、过渡区和沙丘生境地表节肢动物群落的NMDS排序结果表明,第1轴解释了55.5%的群落变异,说明3种生境地表节肢动物群落组成不同;第2轴解释了30.3%的群落变异,说明同种生境类型不同采样点之间地表节肢动物也存在一定差异(图2)。PerMANOVA分析结果表明,3种生境地表节肢动物群落存在显著差异(F=8.19,P<0.001),湿地和过渡区(P<0.001)、湿地和沙丘(P<0.001)、过渡区和沙丘(P=0.040)生境间均存在显著差异。SIMPER分析结果表明,湿地和过渡区生境地表节肢动物群落之间平均相异性为63.97%,蚁科、步甲科、蝗总科、蠼螋科、虎甲科和狼蛛科是主要类群,它们累积贡献了两种生境间87.56%的差异。湿地和过渡区生境地表节肢动物群落之间平均相异性为81.92%,蚁科、步甲科、蝗总科、蠼螋科、虎甲科和狼蛛科是主要类群,它们累积贡献了两种生境间89.66%的差异。过渡区和沙丘生境地表节肢动物群落之间平均相异性为63.97%,蚁科、蠼螋科、狼蛛科和步甲科是主要类群,累积贡献了两种生境间83.30%的差异。

图2

图2

湿地、过渡区和沙丘生境地表节肢动物群落的NMDS排序

Fig.2

NMDS plots indicating 2-dimensional distances of ground arthropods of the wetland, transitional zone and sand dune habitats

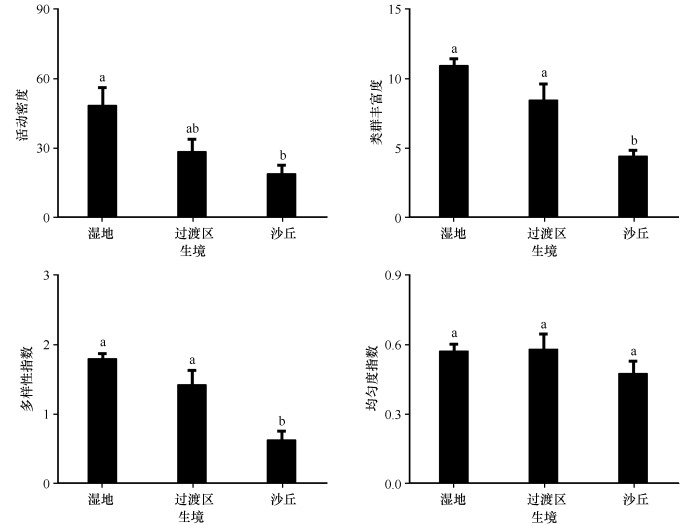

单因素方差分析结果表明,湿地、过渡区和沙丘3种生境之间地表节肢动物活动密度、类群丰富度和多样性指数均存在显著差异(P<0.05),而均匀度指数差异较小(P>0.05)。湿地生境地表节肢动物活动密度高于过渡区和沙丘生境,湿地生境地表节肢动物活动密度显著高于沙丘,湿地生境地表节肢动物活动密度是过渡区和沙丘生境的1.7倍和2.6倍(图3)。湿地和过渡区生境地表节肢动物类群丰富度和多样性指数均显著高于沙丘生境,湿地生境类群丰富度和多样性指数均为过渡区生境的1.3倍,湿地生境类群丰富度和多样性指数是沙丘生境的2.5倍和2.9倍。

图3

图3

湿地、过渡区和沙丘生境地表节肢动物数量、类群丰富度、多样性和均匀度指数比较

Fig.3

The activity density, taxa richness, Shannon-Wiener and Pielou index of the ground-dwelling arthropods among wetland, transitional zone and sand dune habitats

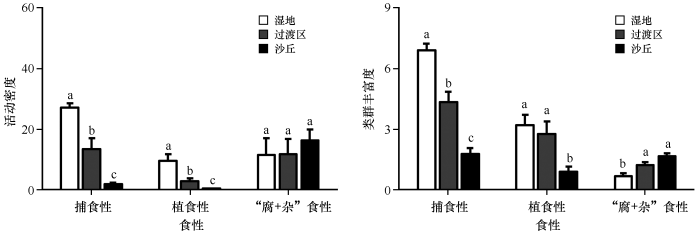

2.3 不同生境地表节肢动物营养结构比较

捕食性节肢动物PerMANOVA分析结果表明,3种生境之间捕食性节肢动物群落存在显著差异(P<0.001)。单因素方差分析结果表明,湿地、过渡区和沙丘3种生境之间捕食性节肢动物活动密度及类群丰富度存在显著差异(P<0.001),湿地生境捕食性节肢动物活动密度及类群丰富度显著高于过渡区生境,而过渡区生境又显著高于沙丘生境(图4)。植食性节肢动物PerMANOVA分析结果表明,3种生境之间植食性节肢动物群落存在显著差异(P<0.001)。单因素方差分析结果表明,湿地、过渡区和沙丘3种生境之间植食性节肢动物活动及类群丰富度存在显著差异(P<0.001),它的活动密度变化与捕食性类群一致,湿地和过渡区生境植食性类群丰富度显著高于沙丘生境(图4)。“腐+杂”食性节肢动物PerMANOVA分析结果表明,3种生境之间“腐+杂”

图4

图4

湿地、过渡区和沙丘生境捕食性甲虫、植食性和“腐+杂”食性节肢动物活动密度及类群丰富度比较

Fig.4

The activity density and taxa richness of the predatory, herbivorous and “saprophagous + omnivore” ground-dwelling arthropods among wetland, transitional zone and sand dune habitats

食性节肢动物群落存在显著差异(P<0.001),其中湿地与过渡区和过渡区与沙丘生境之间“腐+杂”食性节肢动物群落差异不显著(P>0.05),湿地与沙丘生境之间“腐+杂”食性节肢动物群落差异显著(P<0.05)。沙丘生境“腐+杂”食性节肢动物活动密度略高于过渡区和湿地生境,而沙丘和过渡区生境“腐+杂”食性节肢动物类群丰富度显著高于湿地生境(图4)。

2.4 不同生境主要地表节肢动物类群比较

指示种分析表明,在湿地、过渡区和沙丘生境之间一些地表节肢动物类群的活动具有明显的偏好性,它们可以被用来指示生境环境变化。平腹蛛科、皿蛛亚科、狼蛛科、蝗科、叶蝉科、步甲科和虎甲科对湿地生境有较好的指示性;谷盗科对过渡区生境有较好的指示性;拟步甲科对沙丘生境有较好的指示性(表2)。

表2 湿地、过渡区和沙丘地表节肢动物指示种分析

Table 2

| 地表节肢动物 | 生境 类型 | 指示值 (IV) | P |

|---|---|---|---|

| 平腹蛛科(Gnaphosidae) | 湿地 | 74.3 | < 0.001 |

| 皿蛛亚科(Linyphiinae) | 湿地 | 78.6 | < 0.001 |

| 狼蛛科(Lycosidae) | 湿地 | 61.5 | 0.006 |

| 跳蛛科(Salticidae) | 湿地 | 22.2 | 0.316 |

| 蟹蛛科(Thomisidae) | 湿地 | 5.6 | 1.000 |

| 蝗科(Acrididae) | 湿地 | 77.9 | < 0.001 |

| 蝼蛄科(Gryllotalpidae) | 湿地 | 5.6 | 1.000 |

| 蚜总科(Aphidoidea) | 湿地 | 11 | 0.749 |

| 叶蝉科(Cicadellidae) | 湿地 | 59.3 | 0.005 |

| 蝽科(Pentatomidae) | 湿地 | 30.5 | 0.190 |

| 步甲科(Carabidae) | 湿地 | 79.1 | < 0.001 |

| 虎甲科(Cicindelidae) | 湿地 | 76.4 | < 0.001 |

| 瓢甲科(Coccinellidae) | 湿地 | 11.1 | 1.000 |

| 隐翅虫科(Staphylinidae) | 湿地 | 40.4 | 0.075 |

| 蠼螋科(Labiduridae) | 过渡区 | 48.6 | 0.124 |

| 蟋蟀科(Gryllidae) | 过渡区 | 29.7 | 0.155 |

| 叶甲科(Chrysomelidae) | 过渡区 | 13.3 | 0.814 |

| 谷盗科(Trgossitidae) | 过渡区 | 51.3 | 0.025 |

| 象甲科(Curculionidae) | 沙丘 | 14.8 | 0.753 |

| 花金龟科(Cetoniidae) | 沙丘 | 11.1 | 1.000 |

| 拟步甲科(Tenebrionidae) | 沙丘 | 44.4 | 0.018 |

| 蚁科(Formicidae) | 沙丘 | 40.9 | 0.436 |

3 讨论

河流和湖泊塑造的湿地“生境岛”草本植被盖度及多样性高于毗邻的荒漠或农田生境,而昆虫区系组成也与毗邻生境不同[11,15]。一些有翅类昆虫种群(蜻蜓目、双翅目、等翅目、脉翅目和缨翅目等)的幼虫栖居在水生或湿生环境中,湿地是它们主要的栖息和繁殖地,故其主要分布在天然或人工湿地生境[15-18]。湖泊湿地地表节肢动物群落由蚁科、步甲科、狼蛛科和蠼螋科等组成,这与研究区农田、林地和荒漠生境略有不同[28]。干旱区毗邻沙丘的永久性淡水湖泊存在塑造的湿地小生境为一些喜湿地表节肢动物提供了合适栖息地和繁殖地,可能对一些种属有重要的保育作用。我们在湖泊湿地的调查发现,河岸蠼螋、褐黄缘青步甲和云纹虎甲是湿地生境主要的地表节肢动物种,它们均属于捕食性昆虫,其活动密度在过渡区或沙丘生境的大幅降低或消失,这说明湿地对它们有明显的聚集作用。蚁科和拟步甲科属于“腐+杂”食性节肢动物,在湿地和过渡区生境地表节肢动物群落中的比重较高,从湿地到沙丘生境活动密度趋于增加。此外,我们研究还发现湖泊湿地中蜘蛛目狼蛛科节肢动物的活动密度较高,这与一些植食性和捕食性昆虫的变化趋势一致。以上结果表明,湖泊湿地和沙丘之间地表节肢动物的食物资源数量及质量影响干旱区以地表节肢动物为主的碎屑食物网结构。食物资源匮乏的沙丘生境以“腐+杂”食性类群为主,食物网结构趋于简单;食物资源丰富的湿地生境捕食性和植食性节肢动物趋于增多,食物网结构复杂,而鸟类、蜘蛛等一些顶级捕食者存在对湿地生物多样性的维持起到了重要的调控作用[29-30]。

受水分驱动,湿地与沙丘之间草本植物和土壤环境存在明显差异,这影响了地表节肢动物群落结构和营养结构。从湿地到沙丘生境,地表节肢动物活动密度、类群丰富度和多样性趋于降低。以上结果与张海周等[31]对北京野鸭湖湿地地表昆虫的研究结果相近,而与仲雨霞等[32]对北京白河湿地昆虫群落的研究结果相反,地表昆虫多样性变化与植被一致。干旱区水是植物分布的主要限制因子,不同生境土壤和地下水分决定了植被的分布格局,进而影响甲虫等地表节肢动物的分布。Soykan等[33]在美国亚利桑那州西南部半干旱区河岸带(河漫滩和河流阶地)及毗邻荒漠的研究表明,从河岸到荒漠乔木和草本的数量及多样性均呈降低的趋势,而灌木数量降低但物种丰富度略有增加;避日科数量及物种丰富度均呈增加的趋势,蜘蛛和金龟子科数量及物种丰富度呈降低的趋势,而蝴蝶的数量及物种丰富度在河流阶地较高。Allen[34]在美国河岸带(the San Pedro River)研究发现,河岸林小气候条件影响节肢动物分布,湿生境节肢动物生物量是干生境的5.5倍。由此可见,干旱区草本植物、乔木和一些喜湿节肢动物与土壤水分变化一致,而一些灌木、耐旱的节肢动物变化与土壤水分变化相反。我们的研究也发现,从湿地到沙丘平腹蛛科、狼蛛科、步甲科、虎甲科、隐翅虫科、蝗科和蠼螋科等捕获数量呈降低的趋势,拟步甲科和蚁科的捕获数量呈增加的趋势。

不同地表节肢动物对湿地和沙丘生境梯度变化的响应模式与其取食类型相关。从湿地到沙丘,捕食性和植食性节肢动物活动密度及物种丰富度均随之降低,说明水分有效性和食物资源数量及质量可能影响了这些捕食性和植食性节肢动物的分布格局。一些研究已经发现,土壤水分有效性、植被的初级生产力及草本植物的多样性等影响步甲科和蜘蛛及一些植食性昆虫的分布[34-36]。陈广泉等[17-18]在张掖湿地调查发现,碱荒地和人工绿化地蝗虫种群的多样性较高,芦苇湿地蜻蜓目物种丰富度最高,说明捕食性和植食性昆虫种群对生境的选择不同。Shochat等[35]在美国中部亚利桑那州长期生态学研究计划研究中发现狼蛛的数量与生境的生产力呈正相关,而与其他捕食性类群数量呈负相关;植食性昆虫的数量及多样性也与植被多样性及生产力呈正相关,这也在一定程度上影响了一些捕食性昆虫的分布。河岸蠼螋是研究区一种重要的捕食类群,在干旱区盐碱湿地具有较高的活动频率,也可能在一定时期取食有机碎屑,故在湿地及过渡区的活动频率较高[37]。腐食性节肢动物与捕食性和植食性动物相反,它们主要分布在沙丘等干旱生境;杂食性蚁科等群居昆虫的分布受生境变化的影响较小。此外,研究还发现拟步甲科甲虫主要分布于外围的沙丘生境,但沙丘生境栽植梭梭后改变了植被和土壤环境、抑制了拟步甲科种的活动,从而导致拟步甲科甲虫的数量及多样性较低。

4 结果

干旱区淡水湖泊湿地存在塑造的“生境岛”对蜘蛛和昆虫等地表节肢动物的多样性有重要的保育作用。湿地、过渡区和沙丘地表节肢动物群落组成明显不同,湿地和沙丘生境地表节肢动物群落的相异性高于湿地和过渡区与沙丘和过渡区生境。从湿地到毗邻沙丘生境地表节肢动物活动密度、类群丰富度及多样性均呈降低的趋势,这与主要地表节肢动物类群变化有关。SIMPER分析表明,蚁科、步甲科、蝗总科、蠼螋科、虎甲科和狼蛛科等节肢动物是影响湿地、过渡区和荒漠生境之间地表节肢动物群落变化的关键种群,它们累积解释了83.30%~89.66%的群落相异性变化。不同营养类群对湿地及毗邻沙丘生境的选择模式不同,导致湿地、过渡区和沙丘生境地表节肢动物群落营养结构不同。湿地、过渡区和沙丘生境捕食性、植食性和“腐+杂”食性节肢动物组成明显不同。从湿地到毗邻沙丘生境,捕食性和植食性地表节肢动物活动密度及丰富度均呈降低的趋势,而“腐+杂”食性节肢动物活动密度及物种丰富度趋于增加,这导致地表节肢动物营养结构从复杂趋于简单,说明水分的有效性及食物资源驱动了干旱区地表节肢动物营养结构变化。此外,我们研究还发现地表节肢动物对生境具有一定的指示作用。狼蛛科和步甲科等7个类群可以用于指示湿地生境,谷盗科和拟步甲科分别可以用于指示过渡区和沙丘生境。

参考文献

湿地生态水文学研究综述

[J].

1986-2015年黑河干流中游水域湿地时空变化分析

[J].

近14年黑河流域甘肃段湿地遥感调查与分析

[J].

Terrestrial invertebrates in the riparian zone: mechanisms underlying their unique diversity

[J].

From stream to land:ecosystem services provided by stream insects to agriculture

[J].

Ecology of terrestrial arthropods in freshwater wetlands

[J].

黑河中游湿地不同恢复方式对土壤和植被的影响:以张掖国家湿地公园为例

[J].

黑河湿地自然保护区沼泽湿地地下水埋深和土壤水分时空分布规律

[J].

张掖地区湿地蓟马种类组成及数量季节动态

[J].

黑河流域底栖动物的研究

[J].

Complex trophic interactions in deserts:an empirical critique of food-web theory

[J].

我国步甲常见属的检索

[J].

中国捕食粘虫的步甲种类检索

[J].

Trophic structure and the role of predation in shaping hot desert communities

[J].

Trophic interactions in an arid ecosystem:from decomposers to top-predators

[J].

Multitaxonomic diversity patterns along a desert riparian-upland gradient:is the community more than the sum of its parts?

[J].

Microclimate modification by riparian vegetation affects the structure and resource limitation of arthropod communities

[J].

Urbanization and spider diversity: influences of human modification of habitat structure and productivity

[J].

Influence of farmland abandonment on the species composition of wetland ground beetles in Kushiro,Japan

[J].

Trophic structure of ground-dwelling insects in the coastal zone of a salt lake in southern Siberia based on the data of isotopic analysis

[J].

中华漠王Platyope proctoleuca chinensis (鞘翅目:拟步甲科)对微生境的选择

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号