0 引言

相对于晚更新世已红化的古沙丘(老红砂),全新世风沙堆积多由松散的黄色风成沙组成[2]。赵希涛[13]发现闽南粤东沿海在贝壳物质丰富的局部岸段往往形成沙丘岩。徐起浩等[14]通过14C测年发现,广东汕头达濠半岛海岸沙丘岩形成于2 700 a BP前后晚全新世最后一次高海面时期,认为2 700 a BP该地主要盛行东北风,并且风力的频度和强度比较大。赵焕庭等[15]给出了广东汕头韩江以南沙丘岩并非沙滩岩的证据。吴正等[16]通过14C测年发现,华南海岸沙丘是中全新世以来发育而成的,尤其是在近3 000 a的晚全新世,认为华南海岸风沙堆积是中全新世以来的温凉干燥气候期的产物。王为等[17]对华南海岸沙丘岩的形成年代、堆积高度、出露地点进行统计分析,与全新世环境变化事件作对比,发现华南沿海沙丘岩的形成过程与全新世气候变化及海平面变化等事件有很好的对应关系,华南沿海缺少5 000 a BP以前沙丘岩是因为当时的沙丘岩形成于低海面,后来因海面上升而被淹没;3 000 a BP前后海岸风沙大规模堆积是大暖期结束后气温下降的结果;华南海岸风沙大规模堆积结束于1 000 a BP前后的“中世纪暖期”。然而,福建的海岸沙丘多处存在近1 000年来的沉积,且显示小冰期(LIA )海岸风沙活动强烈,近千年来冬季风强度对海岸沙丘发育的影响明显,近50年来海岸风沙活动与人类经济活动所造成的地表覆被条件发生变化有关[18-32]。

那么广东全新世海岸沙丘有着怎样的分布?广东海岸风沙沉积分布与25年前调查结果有怎样的差别?这些问题仍值得探究。我们从2013年至今对广东的海岸风沙沉积地貌进行了遥感影像分析、实地野外勘查(包括三维激光扫描、探地雷达探测、电测深勘查等)、室内实验(包括粒度实验、光释光测年实验等)。本文将从广东全新世海岸风沙沉积分布的角度进行一些科学探讨。

1 研究区概况

广东海岸处于南海北部(20°13′—23°37′N,109°47′—117°11′E)。按纬度划分,广东海岸大部分处于热带;按中国气候带划分,广东海岸大部分处于亚热带,广东湛江的海岸处于热带。广东海岸处于热带-亚热带海洋性季风气候带,最北处(位于潮州市饶平县)年降雨量为1 475.9 mm,年平均气温21.4 °C,最南端(位于湛江市徐闻县)年降雨量为1 359.4 mm,年平均气温23.6 °C[33-34]。汕头年日照时数为2 011.3 h,湛江年日照时数为1 864~2 160 h。广东省年太阳总辐射为3 759 MJ·m-2,其中汕头的南澳岛最大,为5 273 MJ·m-2,雷州半岛的雷州、徐闻年总辐射为4 790 MJ·m-2 [35]。南澳岛与雷州半岛南部为广东省的少降水区。惠阳地区国家基本气象观测站数据显示4-9月为多雨期,10月至次年3月为相对的干季,冬春两季常出现季节性干旱(图1)。广东沿海主要受亚热带、热带季风控制,受海陆风影响,夏季盛行东南风、南东南风,夏秋多台风,冬季盛行东北风,全年以偏东风为主,最大风速可达27 m·s-1,年平均风速约为1.8 m·s-1,冬半年与夏半年风速差别不大。广东沿海濒临太平洋,地壳活动频繁且强烈,大地构造处于东南沿海褶皱系和华南褶皱系的南缘,形成了华夏构造体系和纬向构造体系。整个广东沿海均发育有呈北西向展布的断裂构造,与华夏构造一起相互交切形成“多”字型或“X”型断裂构造,也称棋盘格式构造,海岸线十分曲折,港湾岬角相间,岛屿罗列,海岸轮廓常呈锯齿状,在两个岬角的海湾内常常堆积发育弧形砂质湾滩[36]。广东现代海岸位置是在冰后期海侵结束后, 距今五六千年的时候确定下来的。自冰后期海侵以来,由于冰川消融使海面位置逐渐升高,海岸位置从海向陆后退移动。至现今五六千年前,海面上升接近现代海面水平,海岸线也跟随抬高并退至现海岸位置附近,海水入侵河谷形成溺谷和港湾;海面上升和滨面后撤过程中,低海面位置时的古海岸泥沙在波浪作用下亦随之向陆搬运和沉积[37]。

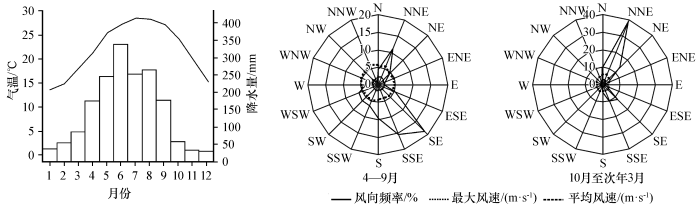

图1

图1

惠阳地区国家基本气象观测站气温、降水量、风向频率和平均风速(1971—2019年)

Fig.1

The temperature, precipitation, wind frequency, and mean wind speed in Huiyang, Gudong Province

2 研究方法

由于海岸分布有风成沙与海滩沙,了解广东全新世海岸沙丘的分布,需结合文献资料、地质地貌条件、遥感影像、野外剖面层理结构和室内实验结果等综合、辩证地辨别海岸风沙沉积特征。本文主要基于遥感影像分析与野外考察。

2.1 遥感影像分析

遥感技术与传统野外定位观测相比,具有大尺度同步量测、周期性重复观测等优势。遥感影像分析是野外实地考察前的准备工作中最重要的环节,有助于更有目的性地进行野外考察。地物的光谱特征是监测沙丘演变的基础和遥感图像分析的依据[38]。目前,用于沙丘地貌形态研究和动态监测的卫星数据大致分为3类:可见光-近红外遥感数据、航天雷达数据、新型地形数据。Landsat数据(1972年以来)多光谱图像空间分辨率最高30 m,除MSS仅4波段外,TM/ETM+/OLI均有blue-SWIR2共7波段,能实现对海岸带复杂地表较高精度解译,且数据时间跨度大,成为长时间动态变化研究的主要数据源。裸沙和沙坝在Landsat假彩色合成图像上表现为亮白色,光谱反射率高。大面积沙脊呈连续分布的条纹状,白色与灰白色带状相间分布。不同植被覆盖度沙地呈现为黄白间隔和连续黄色。但小面积和与植被等其他地物混合的沙丘,Landsat图像上成为混合像元,不能直接解译,需要运用图像融合、NDVI、混合像元分解、实地验证等方法进行沙丘提取。遥感影像不但可以获取海岸沙丘的纹理或对象特征,还可以提取植被指数等信息,结合高分辨率遥感分类或信息提取算法,利用多时相数据,可以反演大范围地表年代际动态变化[39]。广东海岸风沙沉积区域表面大多覆盖有植被,但在遥感影像上呈现出有别于一般植被覆盖地区的状态,多为簇状植被小斑块集合。在考察海岸风沙沉积区域之前分析遥感影像资料,有助于有目的性地寻找海岸风沙沉积地区;在考察之后分析遥感影像资料,有助于总结目视解译经验与校验考察前的影像分析结果。

2.2 野外判别、探测与采样

根据文献记载以及遥感影像分析结果,我们以广东惠州为中点,向粤西和粤东沿海及海岛逐县区、逐乡镇对海岸沙丘的分布进行了实地考察。首先以地貌景观特征判别海岸风积地貌景观。部分地区分布有明显的波状起伏沙质地表,可见到与内陆沙丘相类似的沙丘形态,如灌丛沙堆、新月形沙丘。在实际考察中发现,由于侵蚀作用、植被覆盖以及人为扰动,诸多海岸风沙沉积地带的地表起伏并不明显,可利用剖面所展现的地层内部结构判别是否为风沙沉积物。在迎风缓坡上,沙粒移动,如果某处停滞的沙粒多于外移的沙粒,就会形成清晰的加积纹层,通常又称顶积层;落沙坡上崩塌下来的沙组成前积纹层;各种剖面的层理构造,大致可归结成交错层理和平行层理[40]。

另外,沙的粒度、手感和颜色也是野外直观判断海岸风沙沉积物的要素。一般来说,海岸风成沙较海滩沙粒度小,且更为均匀,分选程度较好。海岸风成沙所含生物碎屑如贝壳碎片、孔虫壳体等磨损强烈,其含量比海滩沙中低,由近岸向内陆减少。在文献、野外实地考察与光释光测年结果的基础上,发现广东全新世海岸风成沙根据年代新老,颜色由灰白、浅黄至深黄(偏红)。对于土壤颜色的判定,以往学者使用过中国标准土壤色卡、光谱仪、Munsell颜色系统、分光测色计(仪)、色彩色差计等[41]。可参照此类方法对海岸风成沙颜色进行定量判定。

3 结果与分析

吴正[1]认为广东海岸风沙自东向西主要分布于汕头、揭阳惠来、陆丰、阳江(包括海陵岛)、茂名、吴川、雷州半岛东部及其岛屿。在野外考察之前,我们对广东沿海的历史遥感影像进行了目视解译,以便明确具体地考察;实地考察之后,结合野外实际情况,对广东沿海多期影像进行了分析。结果显示,广东海岸沙丘的分布与吴正[1]的结论有相同点亦有不同点。相同点是:广东海岸沙丘分布范围广而规模较小,且分布零散;分布位置多在河流入海口旁侧,如粤东龙江入海口旁侧、粤西鉴江入海口旁侧;分布地形主要为沙质海岸平原,即三角洲平原和海积平原(包括岬湾沙堤、湾口沙坝、河口沙咀和连岛沙坝)。不同点是:1994—2019年大部分海岸风沙地貌已逐渐被人为改造;保留下来的沙丘高度有所降低,沙丘分布范围缩小。如揭阳惠来、汕尾陆丰、茂名、湛江吴川、南三岛、东海岛、硇洲岛的海岸风沙地已大部分被水域(鱼塘)、植被、农业用地和建设用地所替代,残留的沙丘或风沙沉积剖面高度也多由曾经的几十米降为几米(除机械挖掘的矿坑外)。仅深圳大鹏西涌和阳江阳西县溪头镇下垌村的海岸沙丘形态保留较为完整。为便于对照比较,以《华南海岸风沙地貌研究》[2]中的描述顺序(从汕头至湛江)分析研究结果(表1、图2)。

表1 1994-2019年广东海岸风沙分布变化

Table 1

| 地点 | 1994年文献描述 | 1994年遥感影像 解译结果 | 2019年实地考察结果 | 2019遥感影像 解译结果 | 2019年相对于1994年 土地利用变更 |

|---|---|---|---|---|---|

| 韩江三角洲 | 沙堤呈北东-南西向,平行于海岸分布;海拔大于8 m的沙丘不小于40座,最高15.7 m | 只能辨识与海岸平行呈条带状的建筑 | 较难找到明显的风沙沉积分布 | 较难找到明显的风沙沉积分布 | 建筑用地大量增加,植被减少,裸露出更多的沙地,沿海填海造地面积增加 |

| 南澳岛 | 未见报道 | 该区域基本被植被覆盖 | 东部海岸局部分布有残存的风沙沉积区;东南部的“宋井”的连岛沙坝保留有爬坡沙丘,高度为10~15 m | 该区域仍基本被植被覆盖,建筑稍有增多 | 增加了建筑用地,沙地分布较少 |

| 揭阳惠来 | 沙丘高度最高为20.2 m | 分布有抛物线形沙丘链 | 局地保留有残缺的风沙沉积剖面,高度仅5 m | 仅能辨识局部的、残存的风沙沉积区,不再有完整形态的沙丘 | 沙丘地被改造为农业用地、工业用地 |

| 汕尾陆丰 | 发育有海岸沙丘;陆丰甲子的海岸沙丘最高可达20 m | 分布有小片的海岸风沙沉积区 | 发现有约5 m高的深棕偏红色的海岸风沙沉积人工挖掘剖面 | 较难辨识海岸风沙沉积分布 | 海岸风沙沉积地被鱼塘、农田和建筑替代 |

| 惠州 | 未见报道 | 较难辨识海岸风沙沉积分布 | 零星分布有老红砂剖面,最高可达20 m | 较难辨识海岸风沙沉积分布 | 建筑用地明显增多 |

| 深圳大鹏半岛 | 分布有4道5~10 m高的沙丘 | 被植被覆盖,较难辨识海岸风沙沉积分布 | 横向沙丘形态保存较好;最高的沙梁高度仅3 m | 海岸风沙沉积地被植被覆盖,建筑用地增多 | 建筑用地和农田增多,但基本没有占用海岸风沙地 |

| 阳江海陵岛 | 沙丘高度为5~10 m | 较难辨识海岸风沙沉积分布 | 沙丘高度1 m | 较难辨识海岸风沙沉积分布 | 建筑用地增多 |

| 阳江阳西县 | 沙丘高度小于8 m | 存在大量海岸风沙沉积分布 | 沙丘高度2~3 m | 可辨识零星分布的海岸风沙沉积分布 | 大部分风沙沉积地被植被、鱼塘、建筑取代 |

| 茂名 | 沙丘高度为5~30 m | 可辨识较多海岸风沙沉积分布 | 有较多海岸风沙沉积;连岛沙坝高10 m,其他海岸风沙沉积剖面最高约5 m | 可辨识零星分布的海岸风沙沉积地 | 大部分风沙沉积地被农业用地、水域(鱼塘)、建筑用地取代 |

| 湛江吴川 | 沙丘最高达32.7 m | 可辨识岛状分布的海岸风沙沉积地 | 局部有人为挖掘的风沙沉积剖面,最高7 m | 可辨识零星分布的海岸风沙沉积地 | 大部分风沙沉积地被农业用地、水域(鱼塘)、建筑用地取代 |

| 湛江南三岛、东海岛和硇洲岛 | 横向沙丘、新月形沙丘(链)和抛物线形沙丘等很发育,最高可达47.6 m | 沙地面积比重较大,且成片分布 | 较难找到完整的海岸沙丘;矿坑剖面最高达20 m | 建筑用地和矿坑增加,植被减少,沙地面积减少 | 部分沙地被建筑用地、水域(矿坑、鱼塘)取代 |

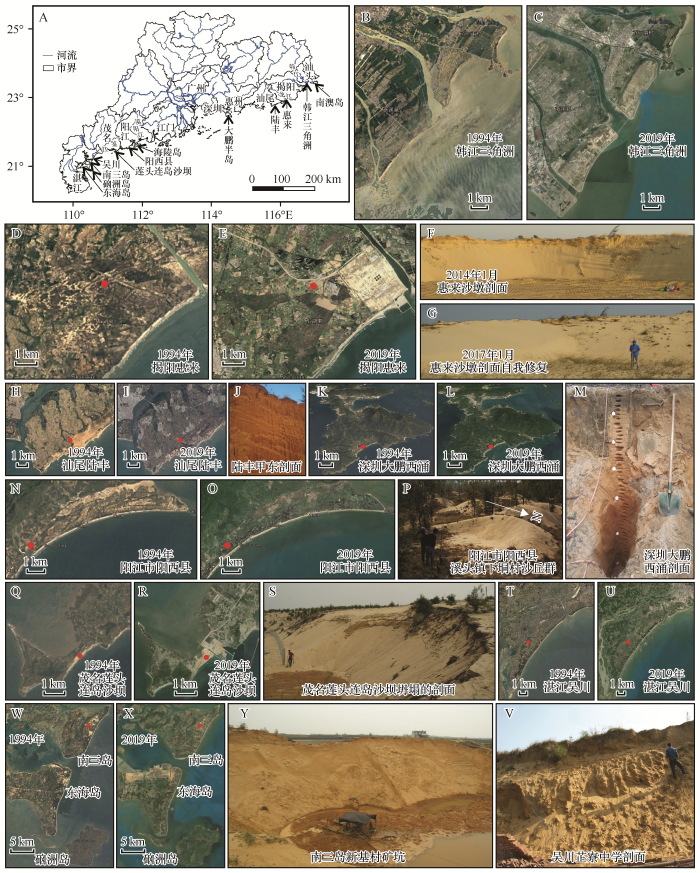

图2

图2

广东海岸风沙沉积区遥感影像与野外实拍照片

Fig.2

Satellite images and field pictures of the coastal aeolian deposits in Guangdong Province

3.1 韩江三角洲与南澳岛

南澳岛的风沙沉积分布情况未见报道。南澳岛1994年的遥感影像显示该岛基本被植被覆盖,2019年的遥感影像显示该岛仍基本被植被覆盖,建筑稍有增多。2019年相对于1994年增加了建筑用地,沙地分布较少。实地考察发现,南澳岛东部海岸局部有残存的风沙沉积分布,因旅游开发而被人工挖掘,较不完整;南澳岛东南部的“宋井”风景区位于一个连岛沙坝上,保留有部分爬坡沙丘,高度为10~15 m,因树木、灌木等植被覆盖而在影像上较难识别。

3.2 揭阳市惠来县

揭阳市惠来县龙江入海口西侧被认为是粤东沿海海岸风沙分布面积最大、沙丘发育最典型的岸段,惠来县隆江桥头的龙江最大洪峰流量是3 830 m3·s-1,龙江的大流量携带了大量的泥沙在惠来县的入海口处沉积了丰富的沙源;向岸风有利于在龙江入海口旁侧形成海岸沙丘地。吴正[2]认为该区域是惠东沿海海岸风沙分布面积最大、沙丘发育最典型的岸段,1994年该区域沙丘高度最高为20.2 m。在我们2013-2017年的实地考察中发现,因农田面积的扩大和南海石油基地的修建,目前绝大部分沙丘已被人为挖掘,局地保留有残缺的风沙沉积剖面,高度只有5 m。1994年的遥感影像可辨识抛物线形沙丘链(图2D);至2019年,影像上仅能辨识局部的、残存的风沙沉积区,不再有完整形态的沙丘(图2E)。通过连续实地观测发现,2014年惠来沙墩剖面仍有较多机械挖掘痕迹(图2F,22°56'17"N,116°11'40"E),至2017年,该剖面被移动的沙丘覆盖(图2G),说明海岸风沙沉积活动仍在进行,沙丘具有“自组织”、“自我修复”的能力。石化工业区的修建破坏了植被,提供了新的沙源,如不再被人为破坏,被挖掘的部分海岸风沙沉积剖面仍有可能逐步自我修复为趋近于完整形态的沙丘。

3.3 陆丰

3.4 惠州

惠州沿海并未见到大规模全新世风沙沉积分布,但在惠城区南部和大亚湾零星分布有老红砂,在建筑或道路施工过程中挖掘出剖面,最高可达20 m。在1994年和2019年的遥感影像中均较难辨识海岸风沙沉积分布,建筑用地明显增多。

3.5 深圳

深圳市东南大鹏半岛位于深圳龙岗区东部,三面环海,大部分地区为山地,被植被所覆盖。大鹏半岛西涌海岸面向东南,呈NE-SW方向展布,宽3 km,从岸边至腹地500 m范围内均有海岸风沙沉积分布。1991年,卢演俦等[42]发现西涌分布有4道5~10 m高的沙丘。实地考察发现该区域地形起伏较小且均被植被所覆盖,横向沙丘形态保存较好,展布方向基本与海岸线平行,最高的沙梁高度为3 m。光释光测年发现沉积年代自岸边20 m至500 m海岸沙丘由新到老,剖面沉积时间在0.39±0.04 ka至3.06±0.23 ka之间(图2M,22°28'45"N,114°31'51"E,更为详尽的解译工作仍在进行中)。从遥感影像来看,1994年的大鹏半岛大部分地区被植被覆盖,较难辨识海岸风沙沉积分布(因沙丘被植被所覆盖),建筑用地相对较少(图2K);2019年依旧较难辨识海岸风沙沉积分布,建筑用地增多,但没有建在海岸风沙地上(图2L)。深圳大鹏西涌海岸是比较理想的海岸风沙沉积研究区。

珠江三角洲以西至阳江海陵岛以东缺少开阔且较少被人为干扰的海岸,大部分地区分布着建筑、农田、鱼塘等,并未发现大规模海岸风沙沉积分布。

3.6 阳江

阳江海陵岛2000年来已被开发为旅游海岛,并建有广东海上丝绸之路博物馆(“南海一号”博物馆)。因此,海陵岛南侧海岸虽朝向东南,但已连片变为建筑用地和旅游用地,海岸风沙沉积仅在部分防护林下隐约可辨。东北部海岸因游客较少,尚未开发,“太傅墓”附近分布有高度为1 m左右的沙堆,远低于吴正[2]所描述的5~10 m。从1994年的遥感影像来看,海陵岛大部分地区被植被覆盖,较难辨识海岸风沙沉积分布;在2019年的遥感影像上,增加了较多建筑,海岸风沙沉积分布仍较难辨识。

3.7 茂名

茂名电白区沿海有6个连续的弧形海岸,呈NE-SW向展布,水东港以西有3个弧形海岸,分别长5~10 km,水东港以东有一个4 km长的弧形海岸,博贺港海岸长约10 km,博贺港以东的弧形海岸自莲头连岛沙坝至沙扒镇约24 km。水东港和博贺港都延伸出拦湾沙坝,分布于潟湖湾的南面,均由波浪横向运动进入海湾波能减弱泥沙落淤而成。开阔平坦的海湾和充足的沙源为风沙沉积提供了有利的条件,该区域海岸线以内腹地2 km范围内分布有较多的全新世海岸风沙沉积分布,5 km范围内分布有老红砂。除连岛沙坝外,该地区海岸风沙沉积剖面最高约5 m。而吴正先生在20世纪90年代考察发现沙丘高度为5~30 m。莲头连岛沙坝由博贺港排出的大陆来沙沉积而成,长约2.5 km,宽1 km,沙坝已被大量的建筑和工程设施改造,部分保留下来的原始沙坝高10 m,其上部经风力改造,局部有低矮起伏的风沙堆积(图2S,21°26'03"N,111°16'56"E)。在1994年的遥感影像上可辨识较多的海岸风沙沉积地(图2Q);在2019年的遥感影像上可辨识零星的海岸风沙沉积地,大部分风沙沉积地被农业用地、水域(鱼塘)、建筑用地取代(图2R)。

3.8 湛江吴川和南三岛、东海岛

吴川市西南部为鉴江三角洲东部NE-SW走向的大沙咀,展布18 km。吴正[2]在20世纪90年代考察时发现高达10 m的沙堤,黄屋村分布有高达20~30 m的新月形沙丘链。而我们在2019年实地考察中发现整个沙咀地形略有起伏,整体较为平坦。局部有人为挖掘的风沙沉积剖面。在芷寮中学附近发现有7 m高的沙梁背风坡横截剖面(图2V,21°20′14″N,110°40′23″E)。在1994年的遥感影像上可辨识部分岛状分布的海岸风沙沉积地,以及与韩江三角洲相类似的条带状建筑分布,可能建筑亦建于沙坝上(图2T);在2019年的遥感影像上可辨识零星的海岸风沙沉积地,部分条带状分布的建筑仍有所保留,大部分风沙沉积地被农业用地、水域(鱼塘)、建筑用地取代(图2U)。

雷州半岛东海岸的湛江南三岛、东海岛和硇洲岛均由东向西,由新到老分布有海岸风沙沉积地貌;西海岸在离岸风的影响下海岸沙丘较少。南三岛位于麻斜河与鉴江河的入海口前,是沙坝潟湖发育成的沙岛。吴正[2]发现南三岛的横向沙丘、新月形沙丘(链)和抛物线形沙丘等很发育,沙丘高度较大,一般为10~30 m,最高可达47.6 m。2019年实地考察中发现,由于人为扰动,新的建筑与稀土矿坑广布(图2Y,21°10'10"N,110°34'59"E),已较难找到完整的海岸沙丘,但另一方面已被机械挖掘过的海岸剖面如被合理判别和利用,有利于科考剖面的进一步挖掘和修整。该区域矿坑剖面最高达20 m。另外,在南三岛腹地分布有深红色的老红砂,高5~10 m,展布50~100 m,因当地居民多有在老红砂中修建墓地,而得以大范围保留。东海岛地势东高西低,东为玄武岩台地,西为海积平原。1994年,南三岛、东海岛和硇洲岛的沙地面积比重较大,且成片分布(图2W);2019年建筑用地和矿坑增加,植被减少,沙地面积减少(图2X)。

4 讨论与结论

4.1 向岸的风向和丰富的沙源是广东海岸风沙沉积的有利条件

虽然广东沿海的风沙沉积分布面积在缩小,海岸沙丘的高度在降低,但在相对于中国北方较为湿热的气候条件下,广东仍有部分海岸风沙处在发育过程中,如深圳大鹏西涌、阳江市阳西县溪头镇下垌村沙丘群等。这反映了广东海岸风沙沉积地貌形成具备有利的背景条件(包含风况、沙源等方面)。

广东沿海多雨期是4—9月,10月至次年3月冬春两季常出现季节性干旱,夏季盛行东南风、南东南风,夏秋多台风,冬季盛行东北风,全年以偏东风为主。广东弧形海岸因经受加里东运动和印支运动的影响,陆域构造方向以NE-SW为主[37],恰好迎合了偏东的向岸风。且广东沿海大部分地形较为开阔,有利于风沙沉积,如粤东惠来的沙质海岸平原、汕尾陆丰的沙坝潟湖海岸即三角洲平原和海积平原(包括岬湾沙堤、湾口沙坝、河口沙咀和连岛沙坝)。

陈方等[43]对闽江口南岸的海岸沙丘沙进行了电镜扫描实验,发现在同一石英颗粒表面常见各种典型的风成作用形态(如碟形坑、撞击麻点、新月形坑、曲脊、上翻解理薄片),与河流或海滩过程的特征标志(如V 形坑、三角痕、撞击沟等)呈相互伴生或叠加关系,后者由于受风力搬运和化学作用的改造而变得模糊或受磨蚀,即海岸沙丘沙经历了河口、海滩环境之后进入海岸风成环境(河流→海滩→海岸沙丘)。马锋[44]认为海平面下降,河流沙质沉积物夹海岸侵蚀物和海底沙质沉积物,经风力作用形成图门江下游沙丘。董玉祥[45]发现中国各类海岸风沙地貌分布范围广泛,规模较小且分布零散,分布地形多样,河口地区分布较集中。我们在实际调查研究过程中发现,广东海岸风沙沉积地貌确实多分布于河流入海口附近,可见河流输沙很可能是海岸风沙非常重要的沉积物来源[46]。另外,广东晚更新世末期低海面广东海岸地表风化壳剥落的碎屑是近海表层古沉积物的一个来源,因此,晚更新末期低海面时期陆架表层沉积,可能也是广东海岸风沙的重要来源[47]。

因此,常年偏东风、迎盛行风向展布的开阔海岸以及丰富的沙源是广东海岸风沙地貌形成的有利条件。

4.2 1994—2019年人类活动与气候变化使广东沙地面积缩小

人口与土地利用。广东省常住人口数量由1994年的6 689万增加至2019年的11 521.00万,增幅达72.2%[48]。汕头市、揭阳市、汕尾市规划2005—2020年建设用地分别增加24.9%、24.9%、21.8%,惠州市、深圳市龙岗区(包含大鹏新区)、阳江市、茂名市、湛江市坡头区(包含南三岛)规划2010—2020年建设用地分别增加6.5%、6.5%、12.8%、6.9%、11.7%[49]。在海岛土地利用调研中发现,1990—2008年,南澳岛建设用地增加了30.7%,海陵岛建设用地增加了68.0%,南三岛建设用地增加了10.7%[50]。茂名市茂南区1987—2017年建设用地面积增幅达252.15%,年均增长率为4.29%[51]。广东各地在保护基本农田的基础上,耕地略有缩减,园地、林地略有增长,建设用地大幅增长,因此需开发未利用土地,其中就包括海岸风沙沉积地。根据广东省自然资源厅历年发布的广东省土地利用现状汇总表,广东省2009年末至2018年末建设用地实际增加了16.9%,沙地减少了16.2%[49]。

人类活动与气候变化的综合作用。Xu等[52]发现距今6 000年前后(全新世大暖期)中国北方流动沙丘面积最少,即大部分沙丘地带都被植物覆盖,成为固定沙丘,由此证明气候变暖有利于沙丘的固定。Nemani[53]认为自20世纪80年代以来,气候变化对植物生长的促进不仅仅局限于中高纬度,也发生在中低纬度。Xu等[54]发现自1981年来,一方面因为生态恢复政策,一方面因为气候变暖,毛乌素沙地植被覆盖度增加。中国国家林业局(国家林业部)分别在1994年、1999年、2003年11月至2005年4月组织了3次全国荒漠化和沙化监测,结果显示,从2000年开始,中国土地荒漠化和沙化面积就开始出现缩小的状况[55]。林培松等[56]运用遥感、野外调查和数理统计等方法研究了海南岛西部1986—2003年沙漠化时空变化及其与气候变化的关系,发现海南岛西部土地沙漠化总体呈缩小趋势,人为活动的强度加大是海南岛西部沙漠化的主导作用,增温增湿的气候变化趋势对沙漠化逆转具有促进作用。张学珍等[57]利用NOAA AVHRR-NDVI数据集,采用像元二分模型法,计算了中国东部(105°E以东)1982—2006年的植被覆盖度,发现广东除珠三角以外的其他沿海地区植被覆盖度呈增加趋势,其中农业植被的增加趋势最大。Lü等[58]利用MODIS数据发现2000—2010年与中国植被变化最为相关的是大规模生态保护和恢复工作及社会经济因素;认为从全国范围内来看,与植被增加相关的气候因素是年最高气温和≥10 °C积温。Chen等[59]利用2000—2017年的MODIS数据发现全球植被叶面积呈增加趋势,中国和印度的植被叶面积增加值最为明显,中国变绿的过程中,森林和农用地分别贡献了42%和32%,影响因素包括人为土地利用管理、气候变化、二氧化碳施肥作用、氮沉降、植被遭受灾害之后的自我恢复等,其中气候变化和二氧化碳施肥作用被广泛认为是造成全球植被叶面积增加的最主要因素。何全军[60]通过对2001—2017年覆盖珠三角地区的MODIS/NDVI数据进行月时间序列重构和年时间序列合成,分析发现珠三角地区NDVI在年际变化上呈现波动增长趋势,珠三角范围内有90.84%区域的植被呈增长趋势,而在珠三角核心地带的城市群集区域存在植被退化现象,占全区面积的9.16%。珠三角地区NDVI和气温、降水及日照时数在月变化上显著相关,在年尺度上,珠三角地区NDVI与气象因素之间的相关性不显著,此研究对广东其他沿海地区有一定的参考意义。

综上,在气候变化与人类活动的综合作用背景下,1994—2019年广东的建设用地、植被覆盖和土地利用率均呈增加趋势,沙地面积呈缩小趋势。在未来的海岸风沙地貌研究中,可考虑风沙侵蚀问题以及老红砂等问题[61],因较多老红砂保存完好但尚未被报道。

参考文献

2008-2018年河北昌黎海岸输沙势时空变化与沙丘形态演变

[J].

福建沿海沙地动态演变及其驱动因素

[J].

台风“麦德姆”后海岸横向沙丘年内形态变化的观测

[J].

海岸沙丘近表层粒度对台风的响应

[J].

海岸爬坡沙丘形态对台风响应:以2014年"麦德姆"台风为例

[J].

华南海岸现代风成沙与海滩沙的粒度特征差异

[J].

Coastal environment evolution record from Anshan coastal aeolian sand of Jinjiang,Fujian Province,based on the OSL dating

[J].

基于释光测年的福建晋江海岸沙丘粒度记录的风沙活动

[J].

福建漳浦海岸沙丘粒度参数记录的环境演变

[J].

全新世中晚期福建海岸沙丘记录的海岸环境与人类活动

[J].

福建长乐海岸沙丘砂释光性质及环境演变研究

[J].

基于GPR图像的福建长乐海岸沙丘沉积构造与海岸环境演变

[J].

福建长乐海岸海滩-沙丘系统砂物质的粒度特征反映的海岸动力环境分异

[J].

福建海坛岛海岸海滩-沙丘系统表层砂物质粒度特征及其环境意义

[J].

福建长乐海岸沙丘记录的小冰期晚期风沙气候与海岸环境演变

[J].

福建晋江颜厝海岸沙丘粒度参数记录的环境演变

[J].

福建长乐海岸沙丘沉积序列记录的海岸环境演变

[J].

福建海岸沙丘发育年代学及其环境意义

[D].

小冰期福建海岸沙丘的沉积环境

[J].

近300年来福建长乐海岸沙丘记录的风沙环境演变

[J].

Glacier changes from 1975 to 2016 in the Aksu River Basin,Central Tianshan Mountains

[J].

Critical transitions in Chinese dunes during the past 12,000 years

[J].

Climate-driven increases in global terrestrial net Primary production from 1982 to 1999

[J].

Vegetated dune morphodynamics during recent stabilization of the Mu Us dune field,north-central China

[J].

Recent ecological transitions in China: greening,browning,and influential factors

[J].

China and India lead in greening of the world through land-use management

.[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号