0 引言

1 研究区概况

研究区地处亚洲大陆腹地的内陆高原,远离海洋,周围群山环抱,为典型的中温带大陆性干旱气候。研究区东西跨度大,年平均气温7.3—9.2 ℃,极端最高气温44.8 ℃,极端最低气温-31.6 ℃,最热月平均气温24.1 ℃,最冷月平均气温-10.9—-9.9 ℃;雨季在6—8月,年降水量35.2—154.2 mm,年蒸发量2 265.6—4 217.8 mm,年平均风速2.1—4.7 m·s-1,最大风速28.6 m·s-1,年≥8级大风日数4.8—61.1 d,主风向WNW、WSW。研究区土壤类型主要有灰棕漠土、风沙土、石质土、潮土、灌淤土等,植被类型以半灌木、矮半灌木荒漠植被为主。

沿线地貌类型主要有灌丛沙堆、流动沙丘、沙砾质戈壁、砾质戈壁和剥蚀丘陵等。沙害类型多样,成因复杂,尤其是上风向地形开阔,沙源丰富,防沙治沙难度大。目前采用的防沙治沙措施主要是设置沙障,由铁路外侧向内侧,依次采用一字形或之字形高立式阻沙栅栏,按照106°折叠角延伸设置,可有效阻挡多风向风沙,是迎风侧的第一道阻沙屏障;其次是布设0.5 m×2 m HDPE网格沙障,固定流沙;最后,在沿线迎风侧的内侧设置0.3 m×2 m或更小规格的网格沙障,整体结构呈带状和空白带间隔设置。

风沙环境定位观测点选择在天策线K25和临哈铁路K360、K420和K745。阻风效率观测断面选择在天策线K16和临哈铁路K745、K585、K217。积沙量时空分布特征研究选择K745(图1)。

图1

图1

临哈铁路典型防沙工程区观测点分布

Fig.1

Distribution of typical sand control engineering observation points in Linhe-Hami Railway

K16和K25为开阔沙砾质戈壁区。上风向十余千米为“漠中胡杨”景区,分布有大面积流动沙丘,沙源丰富。

K217为密集白刺灌丛沙堆区,灌丛沙堆高度0.7—3.5 m,主要植物种有白刺、梭梭、柠条、花棒、霸王、沙冬青、蒙古扁桃、白沙蒿和芦苇等。植物平均高度0.67 m,平均冠幅0.5 m,整体覆盖度为53%,上风向分布有大面积流动沙丘。

K360为流动沙丘区,上风向为剥蚀丘陵和低山,分布有大量沙丘和沙片;K420为开阔的沙砾质戈壁,上风向是剥蚀丘陵环境,分布有低矮的灌丛沙堆;K585为砾质戈壁高路堤区,上风向为剥蚀丘陵,地势起伏在0.5—20 m。

K745是沙丘滴灌试验区,累计长度4.875 km,上风向主要地貌景观为开阔沙砾质戈壁、灌丛沙堆、半固定沙丘及沙垄。

2 研究方法

选择铁路沿线典型防沙工程区(K25、K360、K420和K745),布设HOBO气象站,分别监测开阔戈壁、流动沙丘、剥蚀丘陵戈壁和沙丘滴灌试验区的风速、风向变化,用于分析不同类型沙害区段的起沙风和输沙势特征(图1)。数据记录间隔为5 min,记录时间段为2019年4月至2020年4月。

式中:DP为输沙势,矢量单位;V为风速,m·s-1;Vt为起动风速,m·s-1;t为起沙风时间数,一般为观测时段内观测的起沙风时间占总观测时间的百分比。

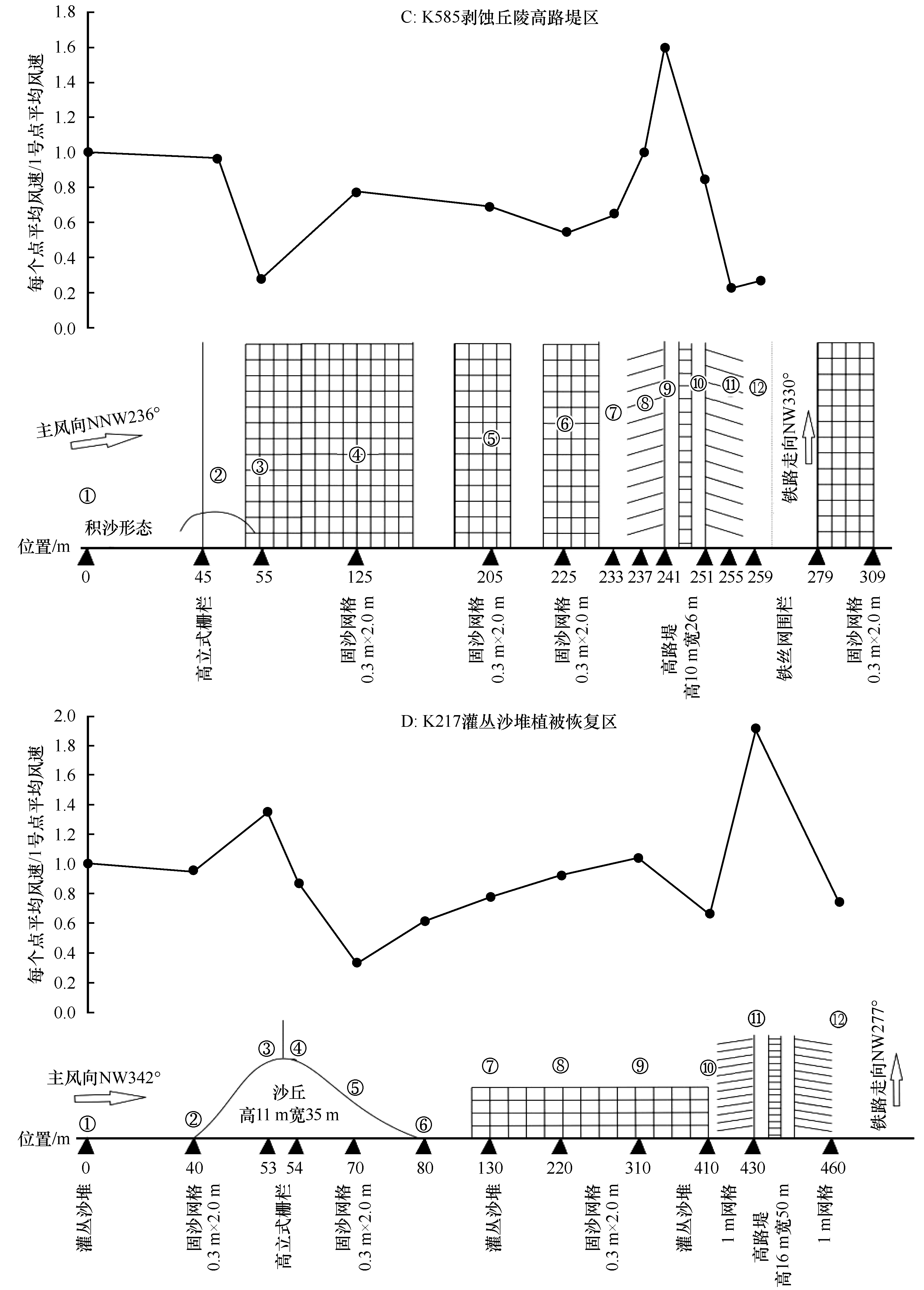

选择典型防沙工程区(K745、K16、K585和K217),分别布设了沙丘滴灌试验区、开阔戈壁路堑区、剥蚀丘陵高路堤区和灌丛沙堆植被恢复区4种类型的观测样带(图1),分别测定其阻风效率。每个样带从上风向旷野至路基背风侧,沿观测期间主风向依次布设12个HOBO气象站,同步观测风速、风向变化情况。数据记录间隔为1 min,每个样带记录时长为2.5—3 d。阻风效率为每个点的平均风速值与旷野1号点对应值的比例,即阻风效率越小说明防沙措施对风的抑制作用越强。4个区域观测期平均风向与铁路走向的夹角为42°—94°,均能满足阻风效率的观测需求。

在K745滴灌试验区,在不同防沙工程内布设测钎,监测积沙厚度的逐月变化,时间从2016年10月至2018年3月,总共18个月。每种防沙工程内布设随机散布的10根测钎,然后使用平均值作为积沙厚度。

3 结果与分析

3.1 风沙环境特征

3.1.1 起沙风特征

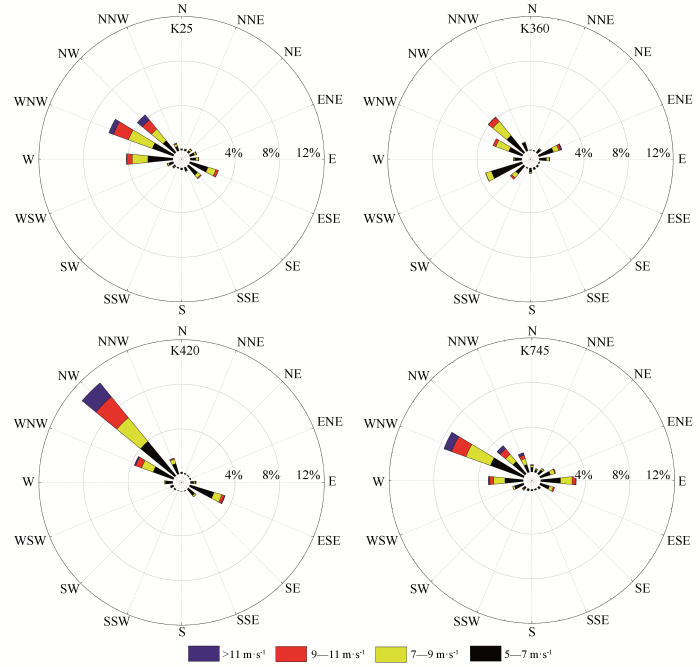

由图2可以看出,观测点K25、K420和K745处,年起沙风向主要为NW、WNW,而观测点K360整体起沙风向较为多变。其中,K25年起沙风向主要为NW、WNW和W,起沙风频率分别为4.3%、6.1%和4.2%,分别占总起沙风频率的18.8%、26.6%和18%。K360年起沙风向多变,整体以NW、WSW方向为主,起沙风频率分别为4.1%、3.4%,分别占总起沙风频率的22.8%、18.9%。K420年起沙风较为单一,NW风向优势明显,起沙风向频率为10.7%,占总起沙风频率的48.4%,其次,WNW、ESE两个风向也占有一定的比例,起沙风频率分别为3.7%、3.3%,分别占总起沙风频率的16.7%、14.8%。K745起沙风以NW、WNW、W和E方向为主,起沙风频率分别为3.3%、7.6%、3.1%和3.2%,分别占总起沙风频率的12.9%、30%、12.3%和12.6%。

图2

图2

临哈铁路观测点年起沙风向

Fig.2

Annual sand-laden wind rose of Linhe-Hami Railway observation point

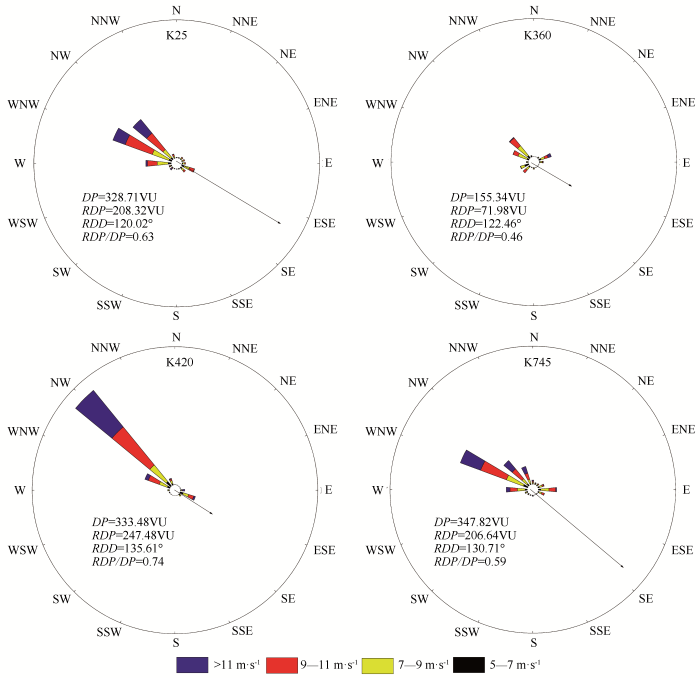

3.1.2 输沙势特征

图3

图3

临哈铁路观测点年输沙势

Fig.3

Annual drift potential of Linhe-Hami Railway observation points

观测点K360的输沙势为155.34 VU,属低风能环境,合成输沙势为71.98 VU,合成输沙方向为122.46°,方向变率为0.46,属于中比率。从象限方面来看,K360来自于东北、东南、西南和西北象限的风能分别占26.7%、5.7%、22.8%和54.8%,可以看出,K360主要风能来自于西北,东北和西南次之,东南方向的占比较小。

观测点K420的输沙势为333.48 VU,属中等风能环境,合成输沙势为247.48 VU,合成输沙方向为135.61°,方向变率为0.74,属于中比率。从象限方面来看,K420的风能主要来自于西北象限,比例可达86.5%,东北、东南和西南3个象限的风能分别占0.43%、12%和0.57%,因此,观测点K420的主要风能来自于西北,东北和西南的风能基本可以忽略不计。

观测点K745的输沙势为347.82 VU,属中等风能环境,合成输沙势为206.54 VU,合成输沙方向为130.71°,方向变率为0.59,属于中比率。从象限方面来看,K745的风能同样主要来自于西北象限,比例为75.3%,东北、东南和西南3个象限的风能分别占7.8%、13.6%和3.2%,可以得出,观测点K745的主要风能来自于西北。

3.2 阻风效率

图4A表明,在K745滴灌试验带,除3号点之外,其余各点的阻风效率均小于1,说明沙丘区滴灌试验带的防沙体系在一定程度上降低了风速,平均阻风效率为0.82。 3号点位于沙障积沙带顶部,气流加速效应明显,因此阻风效率达到最大值1.1。而两道之字形阻沙栅栏2—7号的平均阻风效率为0.89,0.5 m×2 m网格沙障8—9号点的平均阻风效率为0.76,0.3 m×1.5 m网格沙障10—11号点的平均阻风效率为0.72。可见,铁路迎风侧由外向内,不同规格沙障对风的抑制作用整体呈现逐渐增强的趋势。

图4B表明,K16的阻风效率呈现波动下降趋势,在2.5 m深路堑底部(10号点)降到最低值0.44。整体上,开阔戈壁路堑区的防沙体系迎风侧平均阻风效率为0.87。由于是路堑结构,铁路背风侧网格沙障内11和12号点的风速基本与迎风侧网格沙障内(4、5、7和8号点)的风速相同,其0.2 m ×1 m网格的平均阻风效率为0.80,0.5 m×2 m网格(9号点)阻风效率为0.63,因此大网格沙障的阻风效率要优于小网格沙障。另外,迎风侧的3号和6号点均处在沙障积沙带顶部,由于气流加速和空白带的原因,导致了阻风效率的增加,其平均值为1.14,随后的4号和7号点处在积沙带背风坡坡脚,风速快速降低,平均值为0.69。阻风效率在坡顶加速到1.14,坡底降低到0.69,这一趋势表明,沙障积沙带形成的微地形起伏导致了气流场的剧烈波动,风速增减的平均幅度为114%—69%。

图4D表明,K217沙丘顶部3号点由于布设了1.5 m高立式沙障,风速的增加不是很明显,阻风效率为1.33,在沙丘背风侧中部的5号点阻风效率降低到0.33,因此,该高度11 m的沙丘对风速的增减幅度为133%—33%。在6—9号点,由于地势的上升,阻风效率增加到1.04,10号点位于路基坡脚处,可能受到高路堤堤前回流的影响,风速有所降低,至路肩11号点位置,阻风效率陡增到1.90,而后在背风侧降低到0.75。因此,该16 m高路堤对风速的增减幅度为190%—75%。

由于K217处在灌丛沙堆区,因此没有统计网格沙障的阻风效率,其余3个防沙工程区虽然不在同一区域,但均为开阔平坦的戈壁,网格沙障的材料和透风率一致,阻风效率之间具有一定可比性。因此综合以上分析得出,各类网格沙障的阻风效率呈现出如下趋势,之字形阻沙栅栏(0.89)>0.2 m×1 m网格沙障(0.80)>0.3 m×1.5 m网格沙障(0.72)>0.3 m×2 m网格沙障(0.67)>0.5 m×2 m网格沙障(0.63)。这表明,防沙网格的平均阻风效率高于阻沙栅栏,网格高度和边长越大,阻风效率越高。

3.3 积沙特征

3.3.1 积沙厚度和单宽积沙量的时间分布特征

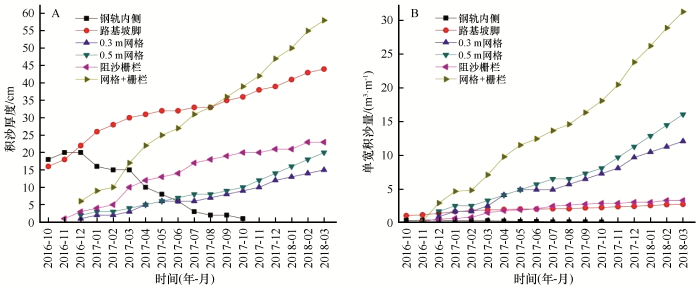

积沙厚度和单宽积沙量能够直接反映各类防沙工程措施固定风沙流的数量和效果。K745滴灌试验区的防沙工程于2016年10月竣工,之后钢轨内侧经过多次清沙导致积沙厚度减少,在其他4个区域,迎风侧的路基坡脚、PE之字形阻沙栅栏、0.5 m和0.3 m高的HDPE网格沙障,工程高度依次降低,积沙厚度均呈现出逐月增加和依次减小的趋势(图5A)。由此推断,积沙厚度主要取决于防沙工程的高度,工程宽度对积沙厚度的影响很小。另外,这4个区域的工程高度依次降低,对应曲线的线性拟合斜率也依次减小(1.442>1.417>1.137>0.919),表明这4个区域积沙厚度随时间的增加速率也依次减小,工程高度与积沙厚度的增加速率呈正相关性。

图5

图5

K745积沙厚度和单宽积沙量的时间分布

Fig.5

Time distribution characteristics of sand thickness and single width sand accumulation quantity at K745

图4A表明,由铁路外侧向内侧,迎风侧两道之字形栅栏总宽度14 m,两道0.5 m和两道0.3 m高网格宽度均为80 m,路基坡脚宽度6 m,轨道间距1.435 m。结合图5A积沙厚度数据,计算出迎风侧的单宽积沙量(即迎风侧防沙体系每延长米的积沙量,m3·m-1)。图5B表明,经过一年半的时间,截止2018年3月,大部分的积沙发生在0.5 m和0.3 m网格内,0.5 m网格处于上风向位置,单宽积沙量为16 m3·m-1,大于0.3 m网格(12 m3·m-1),并远大于阻沙栅栏(3.22 m3·m-1)和路基坡脚(2.64 m3·m-1)。这表明,积沙量主要取决于防沙工程宽度,宽度相同时,则高度决定了积沙量的大小。整体上,迎风侧防沙体系(栅栏+网格)每延长米积沙量为31.22 m3·m-1。图5B也显示出,10月至次年3月风、旱同季,积沙量增加速率较快。

通过对图5B数据的线性拟合,得出K745防沙体系(栅栏+网格)、栅栏和网格的单宽积沙量(Q,m3·m-1)逐月(M)预测模型。栅栏+网格:Q=1.83M-3.85(R²=0.98);0.5 m网格:Q=0.91M-2.30(R²=0.95);0.3 m网格:Q=0.74M-1.77(R²=0.98);栅栏:Q=0.20M+0.03(R²=0.94)。

3.3.2 积沙厚度和单宽积沙量的空间分布特征

表1 平均积沙厚度空间分布(m)

Table 1

| 线路里程 | 沙害程度 | 铁路迎风侧 | 铁路背风侧 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5 m阻沙栅栏 | 0.5 m 网格 | 0.3 m 网格 | 1.5 m 阻沙栅栏 | 0.5 m 网格 | 0.3 m 网格 | ||

| 整体平均积沙厚度 | 0.29 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | |

| K741+948-K744+548 | 中等沙害 | 0.275 | 0.165 | 0.13 | 0.135 | 0.05 | 0.035 |

| K744+548-K744+865 | 轻微沙害 | 0.175 | 0.065 | 0.055 | 0.145 | 0.075 | 0.04 |

| K744+865-K745+280 | 严重沙害 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.415 | 0.115 | 0.09 |

| K745+280-K745+473 | 中等沙害 | 0.25 | 0.175 | 0.135 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |

| K745+473-K745+823 | 中等沙害 | 0.275 | 0.165 | 0.115 | 0.125 | 0.06 | 0.035 |

| K745+823-K746+823 | 中等沙害 | 0.25 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.04 | 0.035 |

表2 K745防沙体系总积沙量空间分布(m3)

Table 2

| 线路里程 | 长度/m | 沙害程度 | 铁路迎风侧 | 铁路背风侧 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1.5 m 阻沙栅栏 | 0.5 m 网格 | 0.3 m 网格 | 1.5 m 阻沙栅栏 | 0.5 m 网格 | 0.3 m 网格 | |||

| K741+948-K744+548 | 2 600 | 中等沙害 | 10 010 | 17 160 | 27 040 | 2 457 | 2 600 | 3 640 |

| K744+548-K744+865 | 317 | 轻微沙害 | 776.65 | 412.1 | 348.7 | 321.76 | 475.5 | 253.6 |

| K744+865-K745+280 | 415 | 严重沙害 | 2 905 | 6 640 | 4 357.5 | 1 205.58 | 1 909 | 2 241 |

| K745+280-K745+473 | 193 | 中等沙害 | 675.5 | 1 351 | 2 084.4 | 202.65 | 270.2 | 386 |

| K745+473-K745+823 | 350 | 中等沙害 | 1 347.5 | 2 310 | 3 220 | 306.25 | 420 | 490 |

| K745+823-K746+823 | 1 000 | 中等沙害 | 3 500 | 5 600 | 8 000 | 980 | 800 | 1 400 |

| 合计 | 19 214.65 | 33 473.1 | 45 050.6 | 5 473.23 | 6 474.7 | 8 410.6 | ||

| 防沙体系总积沙量:118 096.88 | 迎风侧合计:97 738.35 | 背风侧合计:20 358.53 | ||||||

4 结论

沿线4个典型风沙区的起沙风以NW、WNW方向为主,主要风能来自于西北,合成输沙势均低于250 VU,属中等风能环境,合成输沙方向120°—135°。

由铁路外侧向内侧,防沙工程对风的抑制作用逐渐增强,说明阻风效率具有一定的叠加性。路堤和路堑对风速的影响表明,2.5 m深路堑可使风速降到旷野风速的44%;10 m高路堤导致风速增减的幅度为160%—24%;16 m高路堤导致风速的增减幅度为190%—75%。另外,1.5 m高沙障积沙带形成的微地形起伏导致风速增减的平均幅度为114%—69%。

各类网格的平均阻风效率呈现出如下趋势,1.5 m高之字形阻沙栅栏(0.89)>0.2 m×1 m网格(0.80)>0.3 m×1.5 m网格(0.72)>0.3 m×2 m网格(0.67)>0.5 m ×2 m网格(0.63)。这表明防沙网格防护区较之阻沙栅栏防护区,在1 m高度处的平均抑风效应更强,网格的高度和边长越大,抑风效应越高。

K745滴灌试验区防沙工程的积沙厚度主要取决于防沙工程的高度,与宽度关系不大,工程高度越大,积沙厚度的增加越快。积沙量主要取决于防沙工程宽度,宽度相同时,则高度决定了积沙量的大小。因此,依据以上野外观测结果,建议在沙障配置中使用高0.5 m,边长为2 m或2.5 m的防沙网格,当阻沙栅栏遭遇风沙掩埋后,可利用原有立柱进行增高补强,特别是在上风向沙源较为丰富的戈壁地区。

由铁路外侧向内侧,积沙厚度逐渐减少,这与措施高度逐渐降低有关。在防沙体系迎风侧,阻沙栅栏的平均积沙厚度为0.29 m,0.5 m网格为0.15 m,0.3 m网格为0.11 m,约为背风侧相应值的2倍。防沙体系建成初期的一年半时间内,总积沙量为118 096.88 m3。另外,空间分布上,在中等沙害路段,由铁路两侧向内侧,积沙量逐渐增加,这与积沙厚度的变化趋势相反;在严重沙害路段,大部分沙粒能够翻越阻沙栅栏,堆积在迎风侧中部的0.5 m网格内;轻微沙害路段迎风侧则是1.5 m阻沙栅栏处积沙量最大。因此,在设置沙障类型和配置方式上,中等和严重沙害路段以0.5 m网格为主,并设置在距离铁路较远的位置,增加沉积区和铁路间的距离,以免就近积沙形成的二次沙害掩埋路基;在轻微沙害路段以设置多道1.5 m高阻沙栅栏为主,网格措施为辅。

参考文献

临策铁路沙害现状及治理途径

[J].

关于临策铁路沙害成因及工程治理的探讨

[J].

临策铁路沙害类型与风速流场分析

[J].

临策铁路天鹅湖至额济纳段线路及防沙工程方案研究

[J].

中国铁路风沙防治的研究进展

[J].

通天河七渡口风沙环境特征及沙害防治

[J].

直压立式纱网沙障对近地表输沙量及风速的影响

[J].

Dune form sand wind regime

[R]//McKee E D.

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号