0 引言

历史上民勤绿洲土沃泽饶,有“塞上奥区”之誉[13],随着人口的增加及对资源的过度开发利用,逐渐演变为现在的荒漠绿洲生态系统[6]。20世纪50年代,在民勤县实施的水库、灌渠、机井等大规模的水利建设工程[14],加大了水资源的开发力度,加上坚持“以粮为纲”政策[15],绿洲农业得到空前发展。然而,水资源利用规模的不断扩大,造成石羊河中上游用水量逐年增加,下游绿洲水量锐减[13]。20世纪80年代以来,为发展经济,大规模毁林开荒、开挖机井、灌溉农田,导致了地下水位下降、绿洲萎缩、土地沙漠化等一系列严重的生态系统问题[16]。民勤绿洲是阻挡巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠合拢的重要生态安全屏障[17],绿洲沙漠化不仅影响着农牧业生产,制约区域的经济可持续发展,还威胁着人们的居住和生存环境,关系到国家发展和民族生存的长远大计,引起了党和国家的高度重视[18]。为遏制沙漠化发展,21世纪初,民勤县相继开展了“三北”防护林、退耕还林、自然保护区建设、国家重点公益林、石羊河流域防沙治沙及生态恢复等一大批重点生态建设工程项目[16]。伴随这些治理措施,民勤绿洲沙漠化得到较明显遏制。研究绿洲沙漠化过程及其驱动机制,是有效开展沙漠化防治的基础和关键,对于实现对西北干旱区人与自然的可持续发展具有重要意义。

沙漠化问题一直是国内外学者关注的重点。自1977年联合国荒漠化大会以来,国际上对荒漠化基础理论、监测与治理等方面已进行了广泛而深入的研究。目前国内在沙漠化监测、驱动机制和生态效应等方面已有大量的研究[19-21],在方法上多采用遥感影像序列数据、气象资料和社会经济资料对不同区域的沙漠化情况进行分析[22-23]。万炜等[20]利用遥感(RS)数据与地理信息系统(GIS)对阿拉善高原沙漠化过程、格局与驱动机制进行了研究。丁文广等[22]基于多模式气候变化情景数据对未来气候变化造成的沙漠化风险进行了预估评价。在绿洲沙漠化方面,学者们也做了相关的工作。研究表明绿洲和沙漠在土壤、植被类型、生物群落等方面表现为独立的生态系统,但彼此之间通过水热气交换相互影响[24];另有报道称人文因子是新疆于田绿洲沙漠化发生扩张的主要因素[1]。民勤绿洲是中国干旱区的典型区域,近些年由于在该区域实施了众多的防沙治沙生态建设措施,生态环境趋于好转。然而目前有关民勤绿洲沙漠化过程和生态建设工程对绿洲沙漠化逆转影响方面的研究略显薄弱,还需进一步的研究。本研究利用RS和GIS采用重心迁移模型对1975—2018年民勤绿洲沙漠化过程进行分析,运用主成分分析法提取导致绿洲沙漠化的主要驱动因子,研究民勤绿洲生态建设工程实施前后沙漠化正逆动态发展情况,探讨了绿洲沙漠化逆转的驱动机理,这在沙漠化防治、沙漠化的可持续逆转、恢复绿洲生态环境、实现绿洲可持续发展等方面具有重要的理论价值与现实意义。

1 研究区概况

民勤县地处甘肃省河西走廊东部、石羊河流域下游(38°03′—39°28′N,101°49′—104°12′E)[25],东、西、北三面被腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠环绕[3],中部是由石羊河下游冲积、湖积形成的狭长而平坦的绿洲带,是典型的半封闭内陆荒漠区[26]。全县总面积1.59万km2,沙漠和荒漠化面积占90.34%[27],绿洲面积仅占总面积的9.66%,是中国干旱、荒漠化危害最严重的地区[28]。民勤属温带大陆性极典型的蒙新沙漠干旱气候区[29],年降水量110 mm,年蒸发量2 000—2 600 mm,年风沙日数139 d,年均气温7.8 ℃[6,15,30]。具有干旱少雨、蒸发强烈、风大沙多、昼夜温差悬殊、日照充足的特点[29]。民勤绿洲是民勤县经济发展的主要基础[25],农业是民勤的支柱产业[31]。2018年,全县农作物播种面积588.87 km2,其中粮食作物250.07 km2,主要经济作物323.33 km2。

民勤绿洲是阻挡风沙进入中国内陆的一道绿色屏障[32](图1)。民勤绿洲极度干旱缺水,境内无地表径流,石羊河是绿洲赖以存在的唯一水源,是民勤绿洲赖以存在的基础[29]。随着人为活动逐步加剧,人为过垦、水资源开发利用失衡,导致植被退化、地下水位下降、湖泊干涸,绿洲沙漠化严重,生态系统濒临崩溃[31,33-34]。自1997年起,国家对民勤县生态建设关注程度不断加强,实施了一系列生态建设项目,尤其是自2000年红崖山水库绿色保卫工程实施以来,民勤县每年都组织开展大规模风沙口治理活动。2002年民勤县被纳入退耕还林工程建设区,随后被列为全国防沙治沙县级综合示范区,中央森林生态效益补偿项目也顺利启动。2007年石羊河流域重点治理项目被列为“国字号”工程并开始实施,随后,民勤县又先后开展了西大河治理、防沙固沙林带建设、草原荒漠化治理和通道绿化等众多生态治沙项目,防沙治沙步入有史以来投资力度最大、推进速度最快的新阶段。

图1

图1

民勤绿洲分布(2015年)及气象站点分布

Fig.1

Distribution of Minqin Oasis in 2015 and location of meteorological stations

2 研究方法

2.1 数据来源与处理

1975—2015年民勤绿洲沙漠化成品数据来源于国家冰川冻土沙漠化科学数据中心(

自然因素和人为因素是影响土地沙漠化的主要驱动因素[1,23,35-36],在综合众多学者关于西北干旱区沙漠化驱动机制研究基础上[4,20],结合民勤县现有资料和各个数据之间的相关性,从自然和人为驱动因素中选取了12项具有代表性的指标。其中,自然驱动因素包括年降水量、年平均气温、年平均风速、年日照时数和年大风日数等5项指标,来源于国家气象科学数据中心(

2.2 沙漠化土地分类体系

表1 民勤绿洲沙漠化程度分类及遥感影像特征

Table 1

| 类型 | 景观特征 | 解译标志 |

|---|---|---|

| 轻度 | 沙丘迎风坡出现风蚀坑,流沙斑点状分布;灌丛下出现流沙堆积,形成各种形态的沙嘴;砾石在地表明显开始富集;地表出现风蚀浅坑,春季垄沟有少量积沙;植被盖度为原始状态的80%,流沙面积5%—25% | 不规则浅红色块状,浅红色基调上有红色斑点分布 |

| 中度 | 沙丘有风蚀坡和落沙坡分布,流沙面积25%—50%;灌丛沙堆迎风侧显现流沙,沙堆间平地有浮沙或砾质沙化;草群盖度大于25%,黄土状耕地有明显小片流沙,土壤腐殖质层风蚀厚度超过50% | 不规则的灰黄、棕黄色块状,有清晰沙丘分布 |

| 重度 | 沙地为斑流动状态,流沙面积超过50%;灌丛开始大片死亡,盖度小于25%,灌丛流沙面积小于50%;地面被砾石覆盖;地面出现风蚀残墩、风蚀残丘,砾质化耕地弃耕;风蚀耕地腐殖质层几乎蚀净,耕地流沙面积超过25%,耕地大部分弃耕 | 不规则棕黄、黄白色斑块,沙丘纹理清晰,有灌丛斑点分布 |

| 严重 | 流动沙丘、流动起伏沙地、戈壁、雅丹、平沙地或砾石地,植被盖度小于10% | 大面积黄白、灰白色块状,沙丘、沙垄等地貌分布明显 |

2.3 重心迁移模型

式中:Xt,Yt分别为第t年某类型沙漠化土地重心的经、纬度坐标;n为第t年该类型沙漠化土地的斑块数;Xti,Yti分别为第t年该类型沙漠化土地中第i个斑块的几何中心坐标;Cti为第t年该类型沙漠化土地第i个斑块的面积。

重心空间区位年际迁移距离公式为[39]:

式中:D为某类型沙漠化土地的重心迁移距离;(X(t1),Y(t1))和(X(t2),Y(t2))分别是第t1年和第t2年某类型沙漠化重心的空间地理坐标。

2.4 主成分分析法

通过SPSS软件对选取的各个驱动因素进行了主成分分析。首先为判断各驱动因素是否适合进行主成分分析,对驱动数据进行KMO检验[42],KMO的统计量为0.79(KMO>0.5),表明各驱动因素之间存在一定的线性关系,适合采用主成分分析,随后再通过进一步的数据处理,得到主成分荷载矩阵及方差贡献率。

3 结果与分析

3.1 沙漠化时空演变

2000年后,随着在民勤相继实施众多生态建设项目,防沙治沙工作步入新阶段。因此,以2000年为分界点,结合沙漠化面积变化特征,可将民勤绿洲沙漠化演变划分为两个阶段:1975—2000年是沙漠化发展阶段,2000—2018年是沙漠化逆转阶段。沙漠化面积在发展阶段呈波动性增加趋势,由1975年的3 774.66 km2增加到2000年的3 878.31 km2;沙漠化面积在逆转阶段呈逐渐减少的趋势,由2000年的3 878.31 km2减少到2018年的3 698.51 km2(表2)。

表2 民勤绿洲不同程度沙漠化土地面积及比重

Table 2

| 年份 | 参数 | 轻度沙漠化 | 中度沙漠化 | 重度沙漠化 | 严重沙漠化 | 总计 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1975 | 面积/km2 | 288.52 | 733.72 | 1 050.38 | 1 702.05 | 3 774.66 |

| 比重/% | 7.64 | 19.44 | 27.83 | 45.09 | 100 | |

| 1990 | 面积/km2 | 245.61 | 863.82 | 1 038.64 | 1 754.91 | 3 902.98 |

| 比重/% | 6.29 | 22.13 | 26.61 | 44.96 | 100 | |

| 2000 | 面积/km2 | 240.7 | 657.35 | 1 123.37 | 1 856.89 | 3 878.31 |

| 比重/% | 6.20 | 16.95 | 28.97 | 47.88 | 100 | |

| 2010 | 面积/km2 | 256.51 | 626.49 | 1 013.55 | 1 819.44 | 3 715.99 |

| 比重/% | 6.90 | 16.86 | 27.28 | 48.96 | 100 | |

| 2015 | 面积/km2 | 233.44 | 645.34 | 1 012.06 | 1 808.51 | 3 699.34 |

| 比重/% | 6.31 | 17.44 | 27.36 | 48.89 | 100 | |

| 2018 | 面积/km2 | 236.42 | 644.96 | 1 008.9 | 1 808.23 | 3 698.51 |

| 比重/% | 6.39 | 17.44 | 27.28 | 48.89 | 100 |

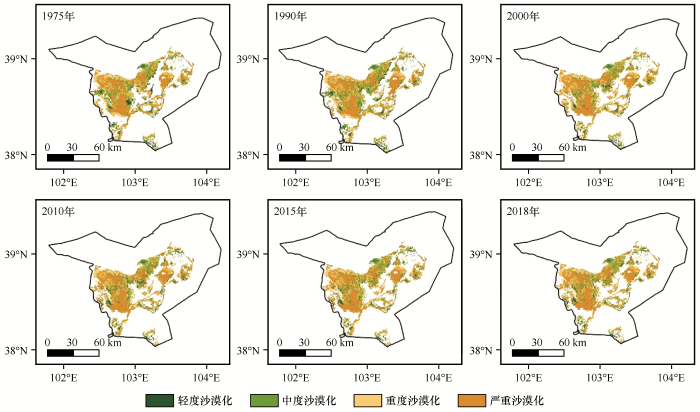

1975—2018年,轻度、中度、重度、严重沙漠化面积均呈波动减少的趋势。其中,1975—2000年,轻度、中度沙漠化分别减少了16.57%、10.41%,重度、严重沙漠化分别增加了6.95%、9.10%(表2)。由图2可知,这主要是由于昌宁乡西北部、红崖山水库南部、坝区西南部及泉山区周边的轻度沙漠化和中度沙漠化转化为重度沙漠化和严重沙漠化,表明轻度沙漠化和中度沙漠化区域生态环境进一步恶化,沙漠化程度加剧;2000年以后,轻度沙漠化和中度沙漠化均呈波动减少趋势,但到2018年仅分别减少了1.48%和1.69%,总体来看减少幅度并不大。重度沙漠化和严重沙漠化在2000—2018年均呈逐步减少趋势,至2018年分别减少了10.19%和2.62%,重度沙漠化减少幅度最大,减少区域主要散布在民勤绿洲边缘,主要转化为轻度沙漠化和中度沙漠化(表2)。这说明在轻度沙漠化和中度沙漠化减少的同时,局部重度沙漠化和严重沙漠化区域亦逆转为轻度沙漠化和中度沙漠化,导致轻度沙漠化和中度沙漠化面积波动相对稳定,但民勤绿洲沙漠化程度降低,沙漠化得到了遏制。

图2

图2

1975—2018年民勤绿洲沙漠化土地空间分布

Fig.2

Spatial distribution of the degree of aeolian desertification in Minqin Oasis from 1975 to 2018

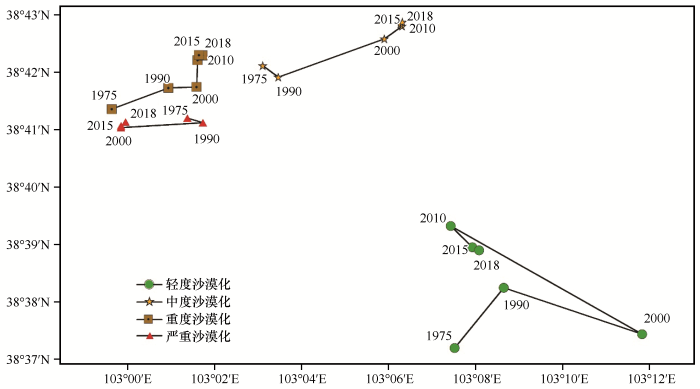

3.2 沙漠化类型重心迁移

从1975—2018年民勤绿洲不同沙漠化类型的重心空间迁移格局可以看出(图3),重度和严重沙漠化土地主要分布在研究区的西部地区,且混杂交错,中度沙漠化主要分布在研究区的中部地区,轻度沙漠化主要分布在研究区的东南部地区。原因在于研究区东南角距离沙漠化主要分布区较远,且该区域沙化程度以轻度沙漠化类型为主。沙漠化重心分布位置与实际沙漠化土地的空间分布格局基本趋于一致,因此不同类型的沙漠化土地重心的变化能很好地反映沙漠化土地的空间变化。

图 3

图 3

1975—2018年民勤绿洲沙漠化重心变化

Fig.3

Changes in the aeolian desertification center of Minqin Oasis from 1975 to 2018

1975—2000年,各沙漠化程度土地重心均发生了明显的迁移与变化。轻度沙漠化重心向东偏北方向迁移了6.17 km,其中在1975—1990年轻度沙漠化的重心向东北方向迁移了2.55 km,随后向东南方向迁移了4.79 km,说明处于南湖乡西南区域轻度沙漠化面积在逐年扩张。中度和重度沙漠化的重心向东北方向分别迁移了4.08 km和2.88 km,是民勤泉山区和坝区频繁的毁林开荒、耕地开垦、大肆抽取地下水等人为活动造成土地沙漠化引起的,东北区域的降水量较小、干旱缺水也是主要的因素。严重沙漠化的重心向西迁移了2.20 km,说明沙漠化有向绿洲东北部和巴丹吉林沙漠发展的趋势。

2000—2018年,中度沙漠化、重度沙漠化和严重沙漠化土地重心相对稳定。轻度沙漠化的重心向西北方向迁移了6.01 km,其先向西北方向迁移7.21 km,随后向东南方向迁移了1.22 km,说明南湖乡西南部沙漠化面积大幅度减少,沙漠化得到控制。中度沙漠化的重心向北迁移了0.8 km,重度沙漠化的重心向东北方向迁移了1.05 km,严重沙漠化的重心向西迁移了55.48 m,中度沙漠化、重度沙漠化和严重沙漠化的重心基本保持稳定。由此可知,自2000年起,随着生态建设项目和防沙治沙工作的推进,民勤绿洲沙漠化土地发展得到了明显的控制。

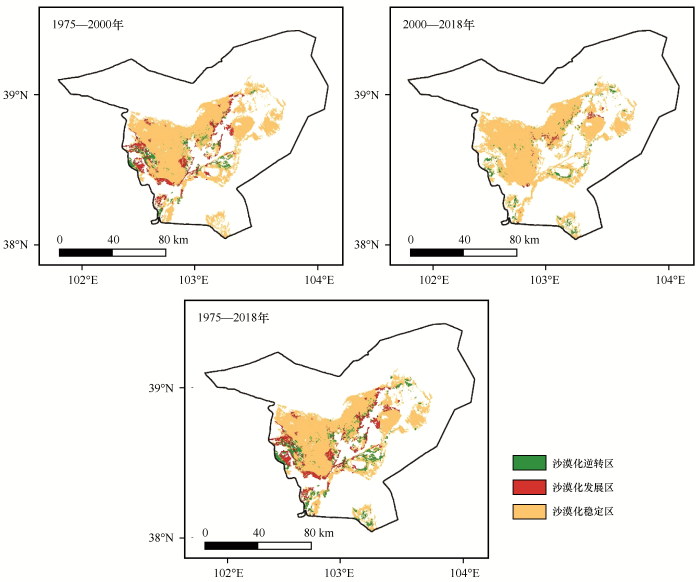

3.3 沙漠化正逆变化动态

1975—2000年,沙漠化发展的趋势较为明显(图4)。沙漠化发展区的面积为398.27 km2,主要散布在昌宁绿洲周边、坝区西南部、泉山区边缘区域和红崖山水库南部的局部区域;沙漠化逆转区的面积为234.56 km2,主要分布在昌宁绿洲周边和坝区东北部。综合来看,发展区面积比逆转区大163.71 km2,沙漠化以6.55 km2·a-1的速度扩张,说明该时段民勤绿洲生态环境所受破坏严重,绿洲沙漠化程度加剧。

图4

图4

1975—2018年民勤沙漠化动态变化

Fig.4

The dynamic changes of aeolian desertification in Minqin from 1975 to 2018

2000—2018年,沙漠化逆转的趋势较为明显。沙漠化发展区的面积为76.03 km2,同1975—2000年相比,昌宁绿洲周边和坝区东北部的沙漠化发展区域明显减少,但湖区南部的部分区域出现了沙漠化的现象,表明仍有局部地区的沙漠化程度在加重。沙漠化逆转区的面积为155.14 km2,分布区域除了与1975—2000年的区域相同外,南湖乡的西南区域亦发生了逆转的现象。综合来看,逆转区的面积比发展区大79.12 km2,沙漠化以4.40 km2·a-1的速度逆转,说明该时段绿洲沙漠化发展趋势得到了明显的遏制。

1975—2018年,民勤绿洲沙漠化稳定区的面积最大,面积为3 125.29 km2(表3)。2000—2018年的稳定区面积比1975—2000年增加了250.41 km2,从稳定区的面积变化进一步印证了民勤绿洲沙漠化治理成果,沙漠化过程得到了控制。1975—2018年,沙漠化发展区的面积为415.84 km2,比沙漠化逆转区的面积要大44.29 km2,由此可知,尽管自2000年后民勤绿洲沙漠化呈现出逆转趋势,但从沙漠化动态变化数量特征来看,民勤绿洲的生态环境距1975年的状态仍有一定的距离,还需加大防沙治沙的工作力度。

表3 不同时期民勤绿洲沙漠化动态变化

Table 3

| 类型 | 1975—2000年 | 2000—2018年 | 1975—2018年 |

|---|---|---|---|

| 沙漠化发展区/km2 | 398.27 | 76.03 | 415.84 |

| 沙漠化稳定区/km2 | 3 267.32 | 3 517.73 | 3 125.29 |

| 沙漠化逆转区/km2 | 234.56 | 155.14 | 371.55 |

3.4 沙漠化驱动力

3个主成分累积方差贡献率达76.88%,包含了数据中大部分信息,置信度较高(表4)。第一主成分的贡献率为39.53%,综合了耕地面积、上游来水量、大牲畜存栏量、农业人口、机井数等5项指标,主要解释了人为驱动因素,能反映人为活动对绿洲沙漠化的影响;第二主成分的贡献率为26.58%,包括年平均气温、羊畜牧量、年日照时数、年大风日数、造林面积等5项指标,主要解释人为因素与自然因素对绿洲沙漠化的综合影响;第三主成分的贡献率为10.77%,包括年平均风速和年降水量,这两项指标属于自然驱动因素,可知气候变化是影响绿洲沙漠化的另一重要原因。沙漠化是个复杂过程,受多方面的影响。综合来看,1975—2018年,沙漠化的扩张和逆转是自然因素和人为因素相互作用的结果,具体表现为以人为活动为主导,自然因素起加剧的效果。

表4 1975—2018年各主成分的荷载矩阵及方差贡献率

Table 4

| 指标 | 第一主成分 | 第二主成分 | 第三主成分 |

|---|---|---|---|

| 累计方差贡献率/% | 76.88 | ||

| 耕地面积/km2 | 0.94 | -0.08 | -0.02 |

| 上游来水量/亿m3 | -0.94 | 0.02 | 0.01 |

| 大牲畜存栏量/万只 | 0.91 | -0.23 | -0.08 |

| 农业人口/万人 | 0.89 | 0.04 | -0.03 |

| 机井数/眼 | 0.83 | 0.15 | 0.02 |

| 年平均气温/℃ | -0.04 | 0.90 | -0.03 |

| 羊畜牧量/万只 | -0.44 | 0.81 | -0.17 |

| 年日照时数/h | 0.16 | 0.79 | 0.22 |

| 年大风日数/d | -0.24 | -0.74 | 0.41 |

| 造林面积/km2 | -0.55 | 0.66 | -0.27 |

| 年平均风速/(m·s-1) | -0.28 | -0.19 | 0.75 |

| 年降水量/mm | -0.15 | -0.03 | -0.63 |

| 方差贡献率/% | 39.53 | 26.58 | 10.77 |

1975—2000年,从人为驱动因素来看,随经济的发展和“以粮为纲”政策的影响,农业人口增加12.13%、耕地面积增加6.71%,为满足灌溉要求,上游对水的蓄引比例逐渐增大,下游频繁开挖机井,上游来水量比1975年减少61.13%,机井数增加3 052眼,水资源无序开发利用严重,加剧民勤绿洲干旱程度,将民勤绿洲的生态环境推向了沙漠化的绝境边缘,对生态稳定性的维持起负效环境效应。从自然和人为活动综合驱动因素来看,年平均气温、年日照时数、羊畜牧量、造林面积均呈增加趋势,年大风日数呈减少趋势(图5)。这一方面反映气候变暖使研究区蒸发量逐年增加,为沙漠化的加速扩张提供了环境基础;另一方面也反映出尽管该时段造林育苗在防风固沙上确有成效,但成效仍远小于超载放牧、乱垦滥挖等人类活动对绿洲生态环境所造成的危害。从自然驱动因素来看,年降水量和年平均风速的平均值分别为124.94 mm和2.62 m·s-1,年际变化趋势不明显,与该时段沙漠化明显发展的结果契合度不高,贡献率仅为10.77%,进一步表明了该时段沙漠化的发展是以人为驱动因素为主导的。

图5

图5

民勤绿洲沙漠化驱动因素的动态变化

Fig.5

Dynamic changes of driving factors for aeolian desertification in Minqin Oasis

2000—2018年,民勤县生态建设进入加速发展阶段,防沙治沙工作步入了有史以来投资力度最大、推进速度最快的历史新阶段,沙漠化防治成效显著。在人为驱动因素上,由于退耕还林,耕地面积大幅减少,至2018年共减少8.16%。在红崖山水库绿色保卫工程和石羊河流域重点治理项目先后实施后,通过实施渠道衬砌、关井压田等众多生态资源保护措施,2018年上游来水量增加2.72亿m3,增加量是2000年的2.39倍。机井数减少2 146眼,地下水止降趋升,减少了对民勤绿洲的生态环境的扰动,促进了沙漠化的逆转。在自然和人为综合驱动因素上,各驱动因素的变化趋势与1975—2000年一致。年平均气温、年日照时数均呈增加的趋势,说明民勤存在愈加干旱的风险,一定程度加大了沙漠化的治理难度。但在人工造林工程、封沙育林等项目的实施下,年造林面积增加明显,尤其从2010年开始,增加速率加大,1975—2018年累计造林面积高达2 062.80 km2,森林覆盖率的显著提高,防风固沙能力增强,年大风日数明显减少。此外,随经济的发展,羊畜牧量逐年增加,2018年末高达187.49万只,但随传统的畜牧业生产方式向如人工饲草、暖棚养殖等生态高效的生产方式转变,畜牧业的发展对生态环境的影响并不大。在自然驱动因素上,2000—2018年年降水量缓慢增加,年平均风速虽然增加趋势显著,但平均为2.52 m·s-1,小于1975—2000年的2.62 m·s-1,侧面反映了退耕还林、人工造林等项目在防风固沙方面的成效。综合来看,降水量和平均风速的变化在一定程度上有助于促进沙漠化逆转。

4 讨论

1975—2018年民勤绿洲沙漠化大体分布在绿洲与外围荒漠的交错区域,表现为先发展后逆转的趋势。在沙漠化发展阶段具体表现为轻度和中度沙漠化面积有所减少,重度和严重沙漠化面积大幅度增加,沙漠化程度由轻中度向重度和严重沙漠化逐步加剧发展,这与1998—2003年民勤绿洲沙漠化动态监测的结果一致[45]。在沙漠化逆转阶段,不同程度的沙漠化土地面积均呈减少的趋势,但这与魏怀东等[46]在2003—2008年民勤绿洲沙漠化的研究结果存在差异,其对沙漠化监测时间较短,结果为中度沙漠化面积增加,轻度和重度沙漠化面积减少,但有关沙漠化程度减弱的结果仍与本研究保持一致。综上所述,自2000年生态建设项目实施以来,民勤绿洲沙漠化发展得到遏制,沙漠化程度呈减弱趋势。

民勤绿洲规模基本上一直处于扩张的状态[27,32]。在沙漠化和绿洲空间演变上,1975—2000年,在昌宁乡西北部、坝区及泉山区频繁的开荒-垦殖-弃耕的恶性循环影响下,中度和重度沙漠化的重心均向东北方向迁移,而此时绿洲面积属于快速扩张时期,绿洲重心向西南方向迁移[2]。2000—2018年,在民勤绿洲实施了大批的生态治理项目,沙漠化过程也因此得到了控制,出现了逆转的趋势,除湖区南部的小范围区域出现沙漠化现象外,大部分区域均出现了不同程度的逆转,不同程度的沙漠化土地重心迁移相对稳定。而据鲁晖等[32]研究,2005—2010年民勤绿洲出现了大幅度的退缩,绿洲重心向东北迁移,之后又明显扩张,这与本研究1975—2000年沙漠化的变化趋势相契合。其原因是民勤人工绿洲的扩张主要表现为以耕地为主,而耕地的开垦恰恰是造成沙漠化的主要因素[27],因此沙漠化防治对绿洲的发展表现出一种滞后的生态修复效应。然而,人工绿洲的扩张与人口增加、水资源开发利用程度显著相关[27],内在机制较为复杂,关于沙漠化和绿洲之间的关系还需进一步探究。整体而言,绿洲化和沙漠化之间不存在绝对的此消彼长的现象。对沙漠化的防治,能够促进水资源的合理利用,有助于绿洲可持续的扩张发育[47-48]。

水资源是民勤生态问题的本质,水资源极度匮乏是绿洲沙漠化的决定因素[29]。民勤绿洲年降水量为110 mm[15],相比年降水量400—500 mm的科尔沁沙地[39]和毛乌素沙地[49],严重沙漠化土地自我恢复时间更长[49]。在政策实施上,1975—2000年,随人口的增加和“以粮为纲”政策的影响,耕地面积大幅度增加,且以灌溉农田为主,导致用水量激增,水资源匮乏,林木植被因缺水大面积死亡,使生态防护能力衰弱。此外,干旱导致的风沙肆虐,加剧了土地沙漠化。2000年后,由于“三北”防护林、退耕还林、石羊河流域防沙治沙及生态规划等生态项目的实施,通过严格控制地下水开釆量,调整农业用水,提高了区域水资源利用效率,从而抑制了绿洲沙漠化的发展。因此,为进一步遏制民勤绿洲沙漠化,在实施退耕还林、构建防风固沙带的同时,应着重解决水的问题,通过合理调控人类的生产经营活动,优化水资源配置,推进水资源的高效利用,可从源头上治理民勤绿洲沙漠化。

5 结论

1975—2018年民勤绿洲沙漠化经历了由发展到逆转的过程。1975—2000沙漠化以6.55 km2·a-1的速度扩张,轻度、中度、重度沙漠化重心总体向东北方向迁移,严重沙漠化的重心向西迁移,这是由于民勤泉山区和坝区频繁的毁林开荒和耕地开垦导致了沙漠化加剧。2000—2018年沙漠化以4.40 km2·a-1的速度逆转,轻度沙漠化的重心向西北方向迁移,中度、重度和严重沙漠化土地重心相对稳定,表明随生态建设工程的实施,沙漠化发展趋势得到控制。

民勤绿洲沙漠化最主要的驱动因素是人为因素,人为因素的贡献率为39.53%,且具有双面性。1975—2000年,随人口增加,开荒垦殖、机井开挖等人类干扰活动造成生态环境恶化,引起土地荒漠化。2000—2018年,随着众多生态建设工程项目的相继实施,使沙漠化得以遏制。因此合理进行资源开发和生产经营活动,有利于实现绿洲区人与自然的可持续发展。

水资源是绿洲沙漠化问题的源头,合理调控水资源是防止沙漠化的关键。要扭转绿洲沙漠化的局面,改善绿洲生态环境,必须结合人为驱动因素,在现有生态保护建设项目的基础上,合理分配水资源,以高效用水、节水和生态调水保证绿洲沙漠化逆转的可持续。

参考文献

Quantitative analysis of natural and human factors of oasis change in the Tail of Shiyang River over the past 60 years

[J].

Soil salinization in the oasis areas of downstream inland rivers-case study:Minqin oasis

[J].

Global desertification:drivers and feedbacks

[J].

典型沙漠化逆转区人地系统脆弱性及其障碍因子

[J].

Sandy desertification in the north of China

[J].

Characteristics of the lower layer of sandstorms in the Minqin desert-oasis zone

[J].

Monitoring desertification in a savannah region in Sudan using Landsat images and spectral mixture analysis

[J].

Change of community structure of soil mites in the early stage of ecological restoration in moderate rocky desertification of karst area,Guizhou Province,China

[J].

Ecological stoichiometry homeostasis of Leymus chinensis in degraded grassland in western Jilin Province,NE China

[J].

基于Logistic回归模型的内蒙古多伦县土地沙漠化驱动力分析

[J].

Regional eco-efficiency evaluation and spatial pattern analysis of the Yangtze River Economic Zone

[J].

Influence of the nitrification inhibitor 3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) in comparison to dicyandiamide (DCD) on nitrous oxide emissions,carbon dioxide fluxes and methane oxidation during 3 years of repeated application in field experiments

[J].

Deriving high-quality surface emissivity spectra from atmospheric infrared sounder data using cumulative distribution function matching and principal component analysis regression

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号