0 引言

文化遗址是特定历史时期人类生产、生活与自然社会环境相互作用的产物,是现代人们了解、研究历史时期人类活动特征及历史文化形态的重要依据[1]。遗址的分布总是受到地形、环境、政治等因素的影响,其空间分布呈现出明显的规律性[2],对其空间分布的研究有助于了解和加深对特定历史文化的掌握和历史时期人地关系及环境演变的认知,也有利于科学有效地管理和保护历史文化遗址。早在20世纪初,国内外的地理学者、考古学者、历史学者及第四纪科学学者已经展开了对历史文化遗址的研究[3-5],然而受当时科学技术的限制,传统的分析方法多以朝代更替顺序或气候环境变化为主线,结合文献资料分析不同朝代的遗址数量或不同环境下的历史文化遗址情况,并没有直接将空间概念引入到具体分析中[6]。

地理信息系统(GIS)能够将空间数据和属性数据进行联系,将复杂的地理对象进行空间建模分析并可视化,为研究历史文化遗址提供了全新手段[7]。近年来,GIS在考古学、地理学等学科的应用越来越广泛,其空间分析方法,特别是地形、空间相关性等已被广泛运用到历史文化遗址的分析中[8]。目前,中国历史文化遗址的研究多见于历史上朝代建都较多的陕西[9]、河南[10]及经济较发达的东南沿海地区[11],虽也有学者对新疆伊犁河谷地区文化遗址的时空分布特征进行了分析[12-13],但有关河西地区的历史文化遗址空间分布特征的研究还比较欠缺。河西地区地处古丝绸之路沿线,历史文化底蕴深厚,文化遗址繁多,分析该区历史文化遗址的时空分布及其自然条件限制对于人与自然环境演变关系的研究至关重要[14]。

本文拟以第三次文物普查资料为基础,运用GIS手段对河西地区历史文化遗址的时空分布特征进行分析,对历史文化遗址与海拔、坡度、坡向、水系等自然环境条件的依存关系进行探讨。本研究对充分了解河西地区历史文化遗址的空间分布和演变规律具有重要意义,同时可为河西地区历史文化遗址的管理和保护提供重要参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

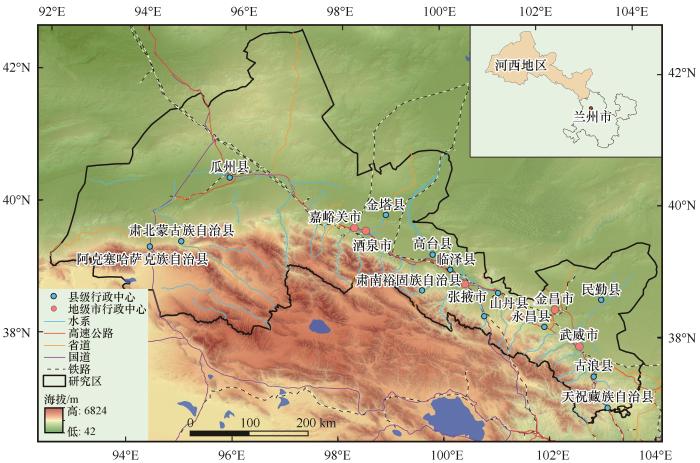

河西地区位于甘肃省西北部,因地处黄河以西而得名。下辖嘉峪关、酒泉、张掖、金昌和武威5个地级市,面积约25万km2(图1)。河西地区地势南高北低,海拔680—5 680 m,东西狭长(约1 200 km),南北较窄(100—200 km),形成一条西北-东南走向的狭长地带,故又称河西走廊[15]。因地处欧亚大陆腹地,多年平均降水量约200 mm,属于典型的大陆性干旱气候。地貌类型复杂多样,起伏变化较大,全区可分为祁连山地、中部走廊平原区、北山山地三大地形区。其中,祁连山地发育着疏勒河、黑河和石羊河三大水系,共计57条内陆河[15]。研究区的自然地理环境复杂但因地处古丝绸之路关键路段,文化交流频繁,是连接中原和中亚、西亚的咽喉要道。

图1

1.2 数据来源与方法

遗址点数据。本文中的遗址点数据主要来源于全国第三次文物普查数据。根据研究需要剔除了年代不详或具体位置不确定的极少数遗址点,最终得到自旧石器时代以来到清代的3 654处历史文化遗址点。

相关辅助数据。河西地区的数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)数据来自地理空间数据云(

数据处理方法。本文首先对遗址点数据进行分类整理,然后利用ArcGIS将遗址点数据进行空间化,并将DEM进行各地形限制因子的提取和分层设色。在此基础上,将遗址点与环境地理数据进行叠置分析、距离分析、密度分析等,旨在分析遗址点的空间分布与坡度、坡向、海拔及与河流的关系和遗址聚集性特征,从而探讨遗址点的空间分布特点,分析其分布规律。由于历史时期的自然环境数据无法获取,本文利用现代地理数据代替历史时期的地理环境信息(海拔、坡度、坡向、与河流距离)。虽存在古今差异,但现代的地理环境是在历史时期的基础上发展演变而来,在比较短的两千多年间不会发生变化,两者具有很强的传承和相似关系,因此利用现代地理环境信息研究历史文化遗址点的分布特征是可行的[16]。

遗址点的空间分布受自然地理环境的影响较大,地形作为构成地理环境的最基本要素,直接影响着历史文化遗址的空间分布。古人早就发现地势的起伏严重影响人居环境[17]。同时,受社会生产力发展的限制,古代无法像今天一样建设大型水利设施,因此,水源是其选择生产生活范围的重要因素,天然河流是人们赖以生存的重要水源。本文从海拔、坡度和坡向等地形要素以及距离河流远近等要素出发,分析自然环境要素对历史文化遗址时空分布特征的影响。此外,利用密度分析工具,对遗址的聚集特征进行研究。

2 结果与分析

2.1 遗址点分布的海拔特征

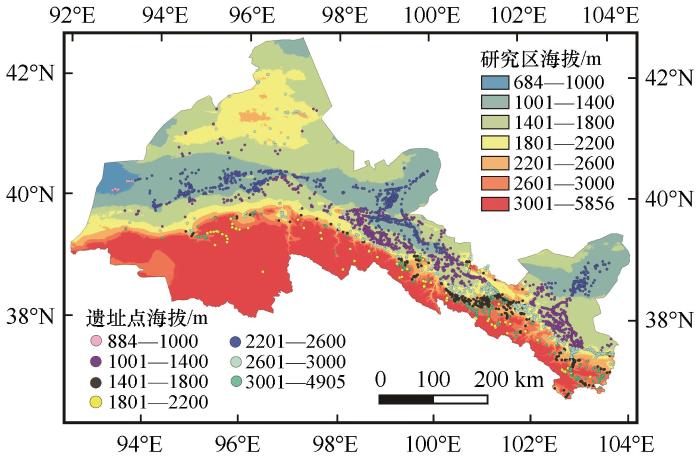

遗址点的空间分布与研究区地形起伏的关系如图2所示。除北部马鬃山周围的少量遗址外,研究区内海拔的低值整体位于中部平原区,高值位于南部山区,呈明显的南高北低趋势。

图2

从整体分布来看,遗址点主要分布在2 200 m以下的中部平原区(占比达80%),南部山区遗址点较少(约20%)。具体而言,研究区内遗址点大部分分布在海拔较低的平原区,海拔1 200—1 600 m的遗址点数量最多,占比超过40%;1 600—2 000 m的遗址点数量次之,占比超过20%。研究区遗址点的最大海拔频数出现在1 400—1 600 m,随着海拔的逐渐增高,遗址点数量不断减少(表1)。居住址与城址基本分布于海拔2 200 m以下的中部平原区(图3)。就单个遗址点的海拔分布特点而言,研究区内海拔最低的历史文化遗址点为位于敦煌市境内的广昌燧烽燧遗址(884 m),而最高点为位于肃南裕固族自治县的大阳沟烽火台遗址(4 905 m)。

表1 遗址点海拔频数变化

Table 1

| 海拔/m | 遗址点数量/个 | 比例/% | |

|---|---|---|---|

| 884—1 400 | 884—1 000 | 9 | 0.25 |

| 1 000—1 200 | 180 | 4.94 | |

| 1 200—1 400 | 800 | 21.97 | |

| 1 400—1 800 | 1 400—1 600 | 861 | 23.64 |

| 1 600—1 800 | 460 | 12.63 | |

| 1 800—2 200 | 1 800—2 000 | 383 | 10.52 |

| 2 000—2 200 | 217 | 5.96 | |

| 2 200—2 600 | 2 200—2 400 | 210 | 5.77 |

| 2 400—2 600 | 215 | 5.90 | |

| 2 600—3 000 | 2 600—2 800 | 146 | 4.01 |

| 2 800—3 000 | 81 | 2.22 | |

| >3 000 | 80 | 2.20 | |

图3

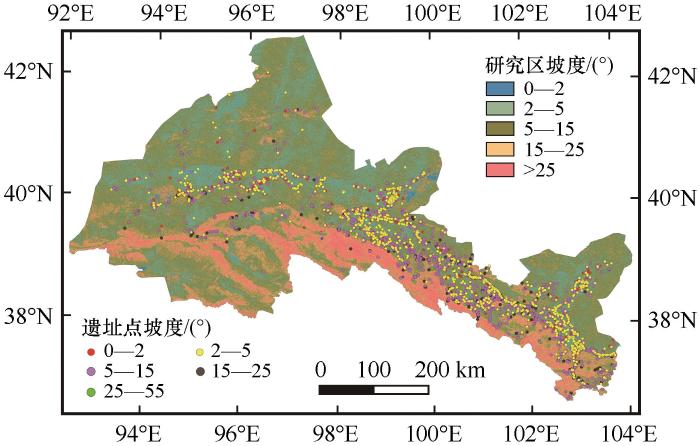

2.2 遗址点分布的坡度特征

图4

表2 不同坡度等级遗址点数量统计

Table 2

| 坡度 | 坡度等级 | 遗址点数量/个 | 比例/% |

|---|---|---|---|

| 0° | 平原及微斜坡 | 431 | 11.80 |

| 2° | 缓斜坡 | 1 209 | 33.09 |

| 5° | 斜坡 | 1 668 | 45.65 |

| 15° | 陡坡 | 254 | 6.95 |

| >25° | 急陡坡、峭坡 | 92 | 2.52 |

总体而言,研究区内的遗址点大多分布于坡度小于15°的平原及微斜坡、缓斜坡和斜坡上,占比高达90%以上。具体来说,当坡度5°—15°时,遗址数量最多,占研究区遗址数量的近一半;2°—5°的遗址数量次之,其次为0°—2°;当坡度大于15°时,遗址点数量急剧减少。从单个遗址点来看,坡度最低的遗址为三个锅庄井遗址和窑洞子井窑址,均分布在平原地区;坡度最高的遗址为下观音洞石窟,高达55°。不同遗址类型的坡度特征有很大的不同,但研究区内的遗址点多分布于坡度较小的区域,这与研究区位于干旱荒漠地带,人类活动主要发生在地势低平的走廊平原绿洲区的事实相一致。

2.3 遗址点分布的坡向特征

坡向指坡面法线在水平面上的投影方向,是衡量某一具体位置处最陡下坡方向的量。研究区多数遗址位于河西走廊平原区,坡向对遗址的影响是非常弱的,因而直接探讨各遗址与坡向间的关系并没有多大意义。从理论上讲,地面上任何非绝对水平的区域都是有坡向的,但在坡度平缓的地区,其坡向在实际的生产生活中并不起重要作用,可以将这样的区域作为平地对待,无需识别其坡向。因此,将坡度为0°—15°的区域定义为平地,即无坡向,在此基础上,选择坡度15°以上遗址点进行叠置分析,得到研究区遗址的坡向分布图(图5)。

图5

经统计发现,研究区遗址点多分布于平地,即无坡向地带,达3 308处,占比达90.53%,非平地坡向的遗址点仅占10%,而且大多数为军事设施遗址、石窟寺及石刻、岩画、寺庙等遗址。这说明,河西地区平原区所占面积较大,是人们生产生活的主要区域,坡向对遗址的影响较小。

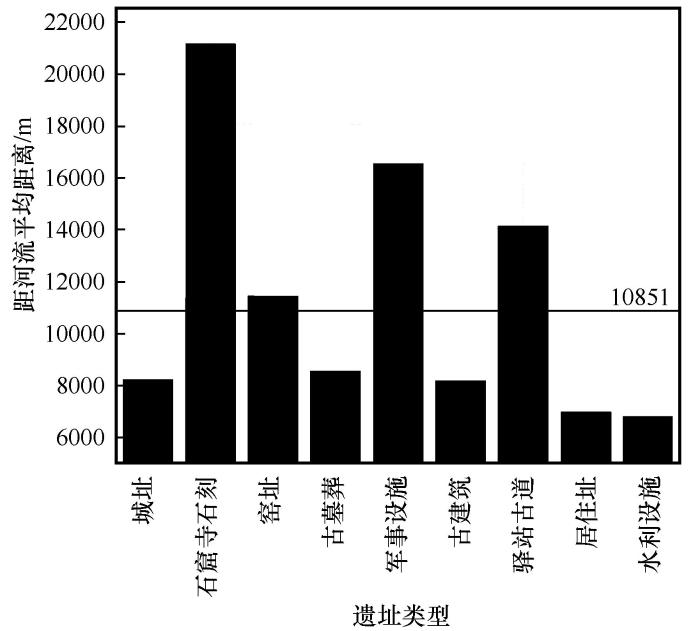

2.4 遗址点与河流距离

图6

图6

不同类型遗址点与河流距离

Fig.6

Changes of distance between sites of different types and rivers

图7

图7

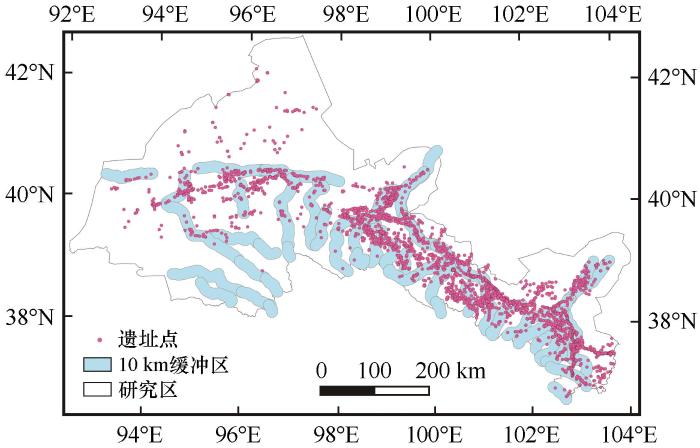

遗址点距河流10 km缓冲区分布

Fig.7

Distribution map of the 10 km buffer zone between the sites and the river

表3 不同距离的缓冲区中遗址点数量统计

Table 3

| 缓冲距离/km | 遗址点数量/个 | 所占比例/% |

|---|---|---|

| 1 | 521 | 14.31 |

| 2 | 934 | 25.65 |

| 5 | 1 987 | 54.56 |

| 10 | 3 350 | 91.98 |

| >10 | 292 | 8.02 |

分析表明,河西地区属大陆性干旱气候,降水较少,与河流的距离严重影响着不同遗址类型的空间分布,历史遗址多分布于距河流10 km以内的地区。其中,石窟寺及石刻、军事设施遗址距河流最远,远远超过了平均距离,而居住址和水利设施遗址距河流最近,小于平均距离。随着缓冲距离的增加,遗址点在缓冲区内的累计数量急剧增加:当缓冲距离为1 km时,遗址点数量只有521个;当缓冲距为5 km时,缓冲区内的遗址点数量急剧增加至约2 000个;当缓冲距为10 km时,增至3 354个,为遗址总数的90%以上;而10 km缓冲区以外的遗址点仅有300个,仅占8.21%。由此可见,距河流10 km以内是人类活动范围最佳区,距河流超过10 km的遗址点基本为军事设施遗址和石窟寺及石刻。虽遗址点距河流平均在10 km左右,与实际有一定差距,这是因为军事设施遗址、石窟寺及石刻遗址等特殊用途的遗址,其分布情况受自然环境限制较小,将其放在一起进行统计分析,增大了遗址点与河流的平均距离。此外文中使用的水系多为干流水系,在一定程度上导致了遗址点距河流距离增大。但是城址和居住址这两种与人类活动密切相关的遗址类型,是大部分分布在距河流较近位置的。

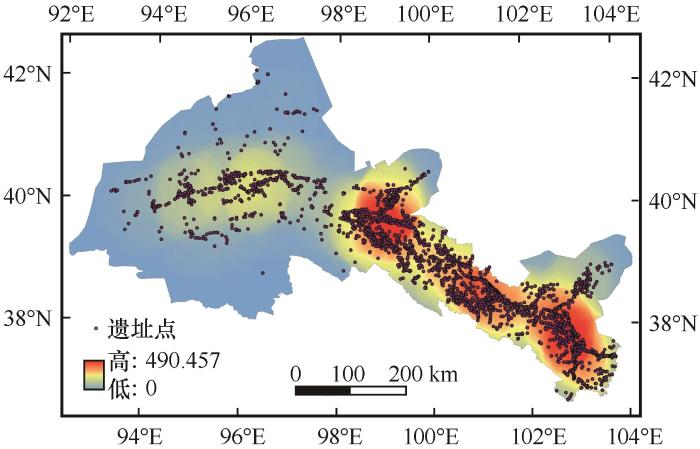

2.5 遗址分布的空间聚集性特征

遗址点除了受地形因素限制呈现出一定的分布特征之外还具有一定的空间聚集性。本文运用GIS密度分析工具对研究区遗址点进行了聚集特征分析(图8)。

图8

由图8可知,河西地区历史文化遗址分布相对集中,呈现明显的聚集性分布,表现出3个高密集聚集区和2个较高密集聚集区域。3个高密集聚集区分别是金塔河、西营河、杂木河等流经的石羊河中游聚集中心,山丹河、洪水河流经的黑河中游聚集中心和北大河中下游聚集中心。2个较高密集分布区分别为疏勒河中游聚集区和党河中下游聚集区。

城是社会生产力发展到一定阶段的产物,在密集聚集区内,分布着三角城、山丹古城、瓦罐滩城、武威古城、锁阳城和安西城等在历史时期发挥重要作用的城址。此外,遗址聚集区以河西走廊平原区绿洲发育较好的地方为主,这些地方自然地理条件较好,有利于古人进行生产生活。遗址的密度研究可以了解古代人类活动的规模和范围,对研究古人的生产生活范围、重心变化、环境演变均具有重要意义。

3 讨论

石窟寺及石刻和军事设施遗址更多地强调地形和区位因素[21],两者的平均海拔明显高于遗址总的平均海拔,当海拔超过3 000 m时,仅有少数烽燧、烽火台、堡垒等军事设施遗址存在;当坡度超过25°时,遗址点数量不足3%,基本只有军事设施遗址和石窟寺及石刻;此外两者距河流的距离也远远超过了平均距离。历史时期的僧众在山崖之上雕绘佛像,一方面将山赋予神的色彩,另一方面各类图腾具有一定的象征意义[22-23],故石窟寺及石刻一般分布于海拔较高且坡度较大的山巅峭壁上;军事设施遗址是为满足不同历史时期的军事需求所建立,一般建于海拔较高的位置,以便有更好的视野观察敌情,因此其分布的海拔较高,坡度限制也小。水利设施遗址的平均海拔最低,距河流的距离也最近,这与水利设施所发挥的作用密切相关。一般河流中下游的水量较大,修水利设施有利于充分利用水源。居住址及城址与人类活动的关系最为密切,更多地强调水源与地形等复合因素[24-27]。人们为了生产生活需要,一般选择海拔较低、坡度较小并且距河流较近的地区从事生活劳动,故居住址城址多分布于海拔2 200 m以下,坡度15°以下,与河流距离约10 km 的平地、微斜坡缓斜坡和斜坡上。由于研究区以平原为主,坡向对遗址点的影响较小。

旧石器时代到上古三代,河西走廊成为中国与南亚次大陆文化交流的重要通道[28]。自进入封建社会以来,农业生产快速发展,人们选择距离河流更近的地方生产生活。西汉时,河西地区正式纳入中央王朝的统治范围[29],大量内地居民涌入河西[28],人们为了寻求更广泛的生存空间,将活动范围逐步扩大到高海拔地区。到魏、晋时期平均海拔又降低,这是因为当时河西地区战乱纷争,社会经济凋敝,人们只生活在走廊平原地势低平地区。隋唐时期,河西走廊再度被统治者关注,走廊平原地带由于丝绸之路的兴盛出现大量遗址点[30],平均海拔也较低。宋、元以来,经济重心南移,河西走廊成为各少数民族活动的边缘地带,逐渐变为统辖新疆的前沿哨所和东进中原的屏障[29],由于军事需要,遗址多位于较高海拔地区。虽然随着朝代更替,河西地区的地位不断变化[31],遗址点与河流的距离有所波动,但基本控制在10 km以内,这说明古代的人们引水能力相对有限,对天然水系的依赖性较强。

4 结论

河西地区的历史文化遗址受气候、地形、水资源等自然环境及朝代更替、生产力发展、商贸交通、民族融合等人文社会因素的影响,其空间分布呈现一定的规律性。本文在GIS空间分析功能的支持下,在综合考虑遗址点与研究区的自然地理环境的情况下,初步探讨了遗址点的分布与海拔、坡度、坡向和距水源距离等自然因素的关系。

研究区内历史文化遗址的空间分布受自然环境要素的影响较大,不同的遗址类型受自然地理环境的影响程度不同,军事设施遗址和石窟寺及石刻更反映地形和区位因素,居住址和城址则受水源和自然条件综合因素的影响较大。

遗址点多分布于海拔较低的平原区,海拔在2 200 m以下的遗址点占总数的80%以上;坡度小于15°的平原、微斜坡和缓斜坡、斜坡上遗址点分布较多,总占比达到了90%,当坡度大于25°时,遗址点数量急剧减少,基本只有部分军事设施遗址;因河西地区绿洲平原地区广大,大部分遗址点分布其中,对坡向的要求较低;水源对遗址点的空间分布产生重要影响,遗址点距河流一般不超过10 km。

遗址点呈现明显的聚集性分布,主要表现在3个高密集分布区和2个较高密集分布区。3个高密集分布区分别为石羊河中游聚集中心、黑河流域中游聚集中心和北大河中下游聚集中心。2个较高密集分布区分别为疏勒河中游聚集区和党河中下游聚集区。

由于所用的地理环境数据为现代数据,因此本研究的分析结果必定与历史时期的真实情况有一定出入,这一点需要在以后研究中注意加以改进。

参考文献

Patterns of human occupation during the early Holocene in the Central Ebro Basin (NE Spain) in response to the 8.2 ka climatic event

[J].

GIS-based methodology for Palaeolithic site location preferences analysis:a case study from Late Palaeolithic Cantabria (Northern Iberian Peninsula)

[J].

鲁东南新石器遗址时空格局与自然环境的关系

[J].

黄土高原退耕还林前后流域土壤侵蚀时空变化及驱动因素研究

[D].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号