Excessive reliance on afforestation in China's arid and semi-arid regions: lessons in ecological restoration

1

2011

... 近半个多世纪,中国北方沙漠化防治和植被重建,营造了自半干旱的科尔沁沙地至干旱的河西走廊和新疆绿洲外围大面积的防风固沙林,成为重要的生态屏障[1-2].在流动沙丘上建立固沙植被后,植被系统碳的储存和土壤系统碳氮的增加显著贡献于对大气CO2的固定[3-4].对不同区域固沙林建造后土壤碳氮固存效应及其机制的研究不仅是评价沙漠化防治效应及人工固沙植被-土壤系统演变的重要方面,也是评估中国大面积沙漠化土地修复贡献于大气CO2固存效应的基础. ...

The eco-hydrological threshold for evaluating the stability of sand-binding vegetation in different climatic zones

1

2017

... 近半个多世纪,中国北方沙漠化防治和植被重建,营造了自半干旱的科尔沁沙地至干旱的河西走廊和新疆绿洲外围大面积的防风固沙林,成为重要的生态屏障[1-2].在流动沙丘上建立固沙植被后,植被系统碳的储存和土壤系统碳氮的增加显著贡献于对大气CO2的固定[3-4].对不同区域固沙林建造后土壤碳氮固存效应及其机制的研究不仅是评价沙漠化防治效应及人工固沙植被-土壤系统演变的重要方面,也是评估中国大面积沙漠化土地修复贡献于大气CO2固存效应的基础. ...

Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security

1

2004

... 近半个多世纪,中国北方沙漠化防治和植被重建,营造了自半干旱的科尔沁沙地至干旱的河西走廊和新疆绿洲外围大面积的防风固沙林,成为重要的生态屏障[1-2].在流动沙丘上建立固沙植被后,植被系统碳的储存和土壤系统碳氮的增加显著贡献于对大气CO2的固定[3-4].对不同区域固沙林建造后土壤碳氮固存效应及其机制的研究不仅是评价沙漠化防治效应及人工固沙植被-土壤系统演变的重要方面,也是评估中国大面积沙漠化土地修复贡献于大气CO2固存效应的基础. ...

Carbon sequestration capacity of shifting sand dune after establishing new vegetation in the Tengger Desert,northern China

1

2014

... 近半个多世纪,中国北方沙漠化防治和植被重建,营造了自半干旱的科尔沁沙地至干旱的河西走廊和新疆绿洲外围大面积的防风固沙林,成为重要的生态屏障[1-2].在流动沙丘上建立固沙植被后,植被系统碳的储存和土壤系统碳氮的增加显著贡献于对大气CO2的固定[3-4].对不同区域固沙林建造后土壤碳氮固存效应及其机制的研究不仅是评价沙漠化防治效应及人工固沙植被-土壤系统演变的重要方面,也是评估中国大面积沙漠化土地修复贡献于大气CO2固存效应的基础. ...

流沙固定过程中土壤-植被系统演变

1

2003

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

土壤-植被系统演变对生物防沙工程的影响

1

2004

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

干旱沙区人工固沙植被演变过程中土壤有机碳氮储量及其分布特征

2

2012

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

... [7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

人工固沙区土壤碳分布及其与土壤属性的关系

3

2017

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

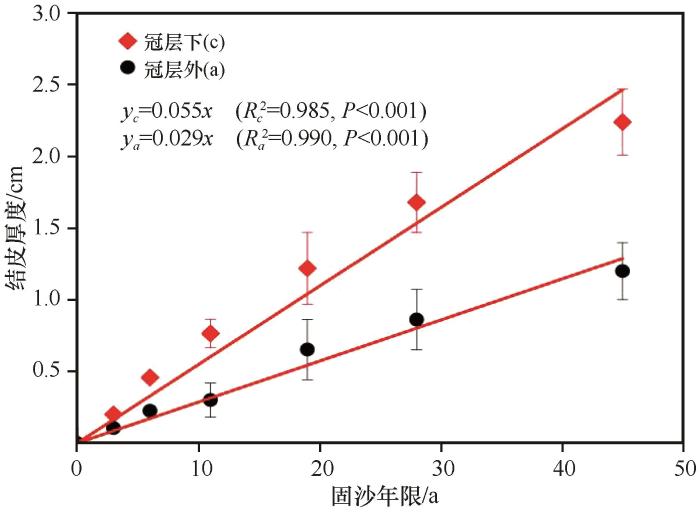

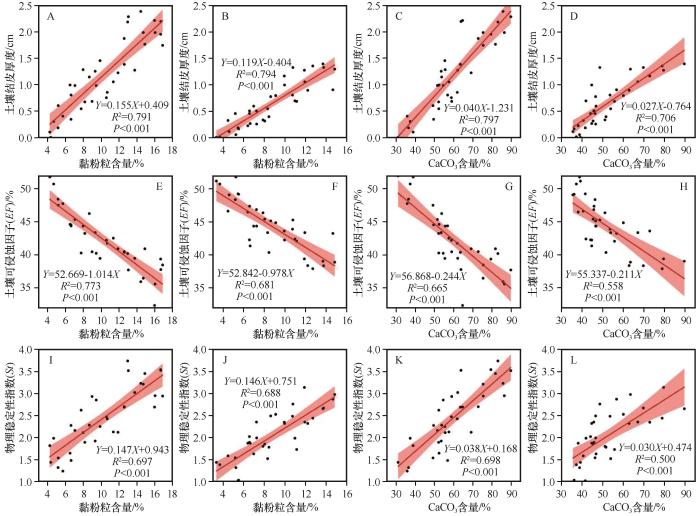

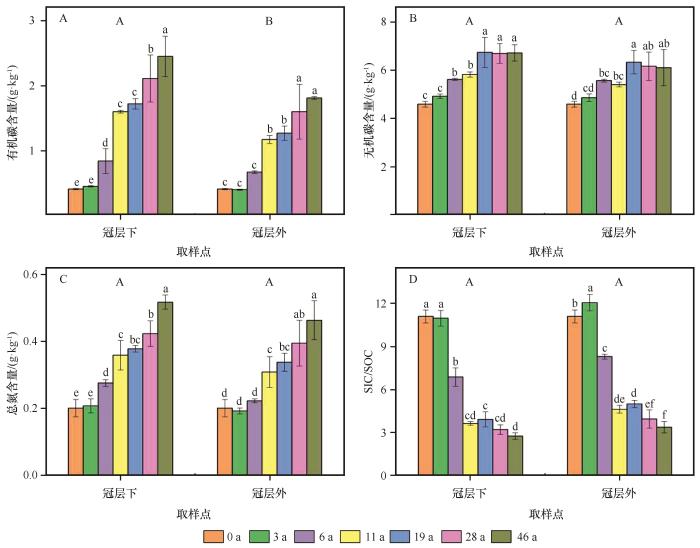

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

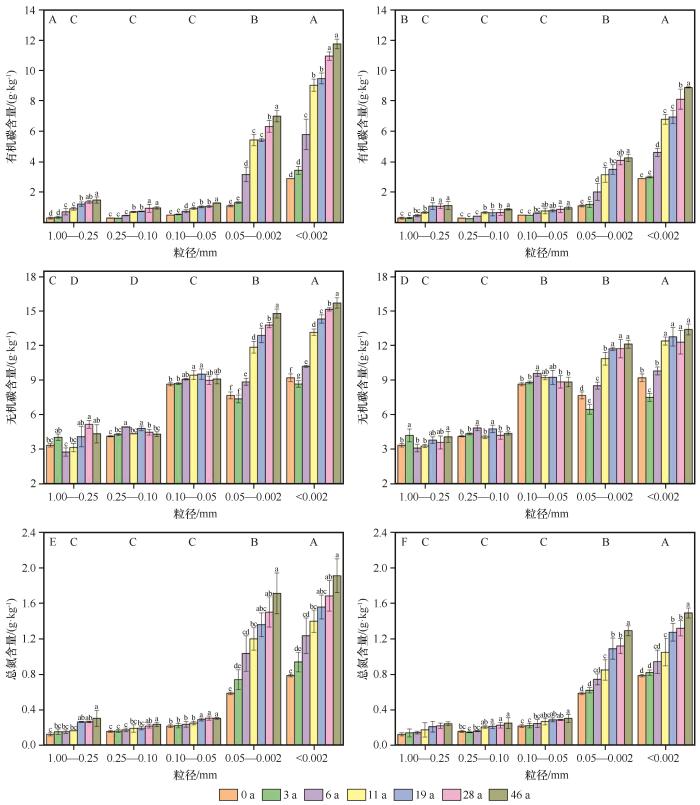

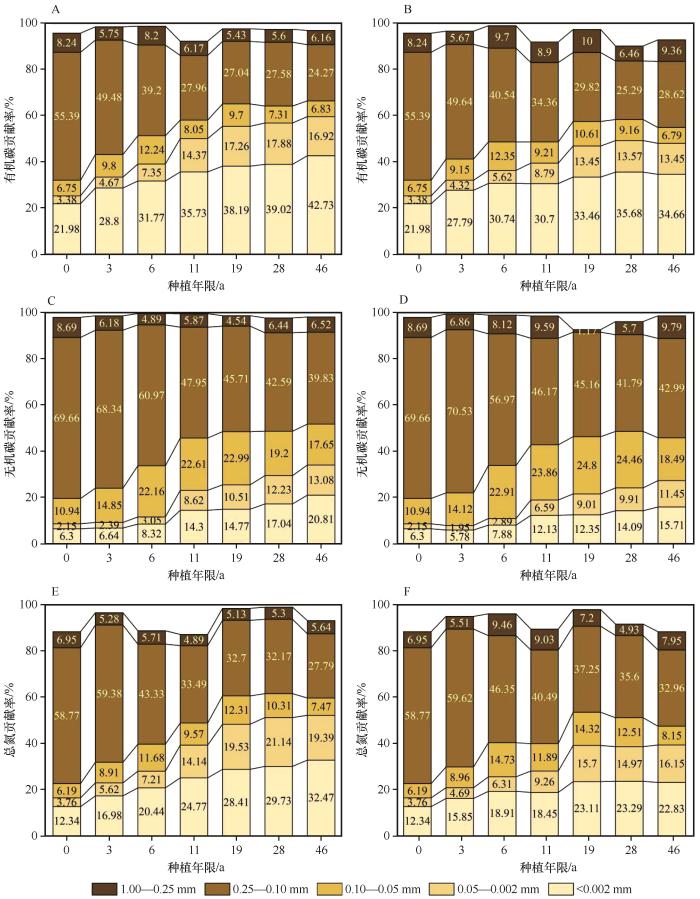

... 本研究表明细砂和黏粒对土壤SOC的贡献显著高于其他组分,说明细砂和黏粒是土壤SOC的主要载体.随固沙梭梭的演变,细砂对土壤SOC的贡献显著降低,粉粒和黏粒对土壤SOC贡献显著增加(图6).短时间内细砂对土壤SOC贡献较大,但从土壤有机碳的长期储存来看粉粒和黏粒更加重要.因为黏粉粒具有较大的比表面积,能够在其晶格中吸附更多的有机碳[41],同时黏粉粒对土壤有机碳有一定的保护作用,减缓有机质进一步分解[47].然而,Percival等[48]研究表明黏粉粒含量与土壤有机碳长期储存关系不紧密.固沙植被栽植后,枯落物的增加、根系分泌物和土壤动物、隐花植物的分泌物和残体是土壤碳氮固存的主要途径[8-9].而本研究在干旱区,生物作用微弱,少量的降雨限制草本植物的发育,导致归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少,同时碳酸盐的沉积较大,黏粉粒含量对土壤有机碳贡献由无植被沙地的25.4%增加至固沙46 a后的59.7%,因此黏粉粒的增加是土壤碳固存的主要机制.不同粒级组分对SIC和TN的贡献与SOC随梭梭固沙年限的变化规律相似.黏粉粒对SOC贡献高于对SIC和TN的贡献,随固沙梭梭的演变黏粉粒对土壤SOC的储存更重要.本研究充分体现了保护土壤细粒物质对土壤碳氮的贡献、土壤侵蚀防治和稳定性保护具有重要作用. ...

毛乌素沙地人工固沙植被的土壤养分效应

2

2020

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

... 本研究表明细砂和黏粒对土壤SOC的贡献显著高于其他组分,说明细砂和黏粒是土壤SOC的主要载体.随固沙梭梭的演变,细砂对土壤SOC的贡献显著降低,粉粒和黏粒对土壤SOC贡献显著增加(图6).短时间内细砂对土壤SOC贡献较大,但从土壤有机碳的长期储存来看粉粒和黏粒更加重要.因为黏粉粒具有较大的比表面积,能够在其晶格中吸附更多的有机碳[41],同时黏粉粒对土壤有机碳有一定的保护作用,减缓有机质进一步分解[47].然而,Percival等[48]研究表明黏粉粒含量与土壤有机碳长期储存关系不紧密.固沙植被栽植后,枯落物的增加、根系分泌物和土壤动物、隐花植物的分泌物和残体是土壤碳氮固存的主要途径[8-9].而本研究在干旱区,生物作用微弱,少量的降雨限制草本植物的发育,导致归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少,同时碳酸盐的沉积较大,黏粉粒含量对土壤有机碳贡献由无植被沙地的25.4%增加至固沙46 a后的59.7%,因此黏粉粒的增加是土壤碳固存的主要机制.不同粒级组分对SIC和TN的贡献与SOC随梭梭固沙年限的变化规律相似.黏粉粒对SOC贡献高于对SIC和TN的贡献,随固沙梭梭的演变黏粉粒对土壤SOC的储存更重要.本研究充分体现了保护土壤细粒物质对土壤碳氮的贡献、土壤侵蚀防治和稳定性保护具有重要作用. ...

新疆三工河流域柽柳群落细根生产与周转对土壤有机碳的贡献

1

2014

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

Changes in soil and vegetation following stabilisation of dunes in the southeastern fringe of the Tengger Desert,China

1

2007

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

Soil properties and plant species in an age sequence of Caragana microphylla plantations in the Horqin Sandy Land,North China

1

2003

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

科尔沁沙地不同年代小叶锦鸡儿人工林植物群落特征及其土壤特性

1

2004

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

Change in characteristics of soil carbon and nitrogen during the succession of Nitraria tangutorum in an arid desert area

1

2019

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

流沙地恢复过程中土壤特性演变研究

1

2008

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

Mongolian pine plantations enhance soil physico-chemical properties and carbon and nitrogen capacities in semi-arid degraded sandy land in China

1

2012

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

植被恢复对旱区表土颗粒中有机碳和氮分布的影响

1

2006

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

Study on soil microbiotic crust and its influences on sand-fixing vegetation in arid desert region

1

2000

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

Evolutionary characteristics of the artificially revegetated shrub ecosystem in the Tengger Desert,northern China

1

2006

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

Effect of plant species on shrub fertile island at an oasis-desert ecotone in the South Junggar Basin,China

1

2007

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

Ecological effects of desertification control and desertified land reclamation in an oasis-desert ecotone in an arid region:a case study in Hexi Corridor,Northwest China

1

2007

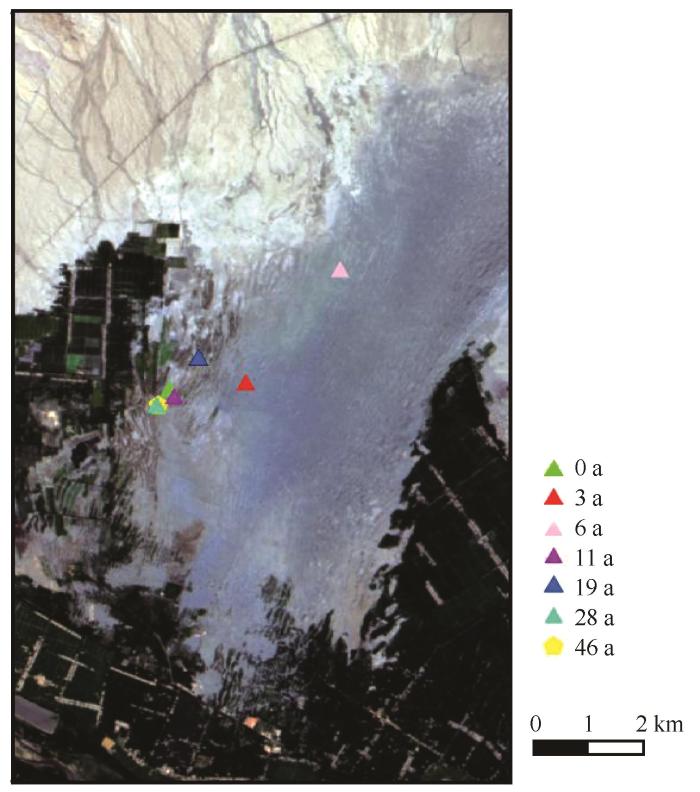

... 研究位于河西走廊中部临泽县平川绿洲外围人工固沙植被区(39°09′—39°19′N、100°02′—100°21′E,海拔1 375—1 393 m,图1).本区域为典型的温带沙漠气候.冬季寒冷,夏季干燥炎热,降水稀少,日照充足,风沙活动频繁.年均气温约7.6 ℃,年蒸发量约2 390 mm,年降雨量约110 mm,集中在7—9月.盛行风向为西北,年均风速约为3.2 m·s-1,风沙活动主要在3—5月,大风日数(>17 m·s-1)超过15 d,地下水埋深3—8 m[31].土壤类型为风砂土,质地较粗,有机质含量极低,易受风蚀.绿洲边缘主要的天然灌木为泡泡刺(Nitraria tangutorum)和沙拐枣(Calligonum mongolicum),泡泡刺主要分布于丘间低地,沙拐枣分布于平缓沙丘.一年生草本植物包括碱蓬(Suaeda przewalskii)、白茎盐生草(Halogeton arachnoideus)、雾冰藜(Bassia dasyphylla)和沙蓬(Agriophyllum squarrosum)等.天然植被盖度3%—15%,总盖度<10%.该地区荒漠化在20世纪下半叶迅速发展,并在1970年代中期达到顶峰,开始种植以梭梭为主的固沙灌木.2000年以来,实施了以固沙造林为重点的生态修复和建设项目,在绿洲边缘流动沙地营造了不同时间序列的梭梭人工林景观[22]. ...

北疆荒漠植被梭梭立地土壤养分“肥岛”特征研究

2

2010

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

Leaf C∶N∶P stoichiometrical and morphological traits of Haloxylon ammodendron over plantation age sequences in an oasis-desert ecotone in North China

0

2016

Biomass and nutrient allocation strategies in a desert ecosystem in the Hexi corridor,northwest China

1

2017

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

Spatial heterogeneity of soil chemical properties at fine scale induced by Haloxylon ammodendron (Chenopodiaceae) plants in a sandy desert

2

2011

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

准噶尔盆地西缘天然梭梭林土壤有机碳及养分的分布特征

1

2014

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

Variation of soil organic carbon,nitrogen,and phosphorus stoichiometry and biogeographic factors across the desert ecosystem of Hexi Corridor,northwestern China

2

2019

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

北疆荒漠植被梭梭立地土壤盐分特征研究

1

2009

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

The establishment and development of Haloxylon ammodendron promotes salt accumulation in surface soil of arid sandy land

0

2019

流动沙地建植人工固沙梭梭林的土壤演变过程

3

2020

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

... 研究位于河西走廊中部临泽县平川绿洲外围人工固沙植被区(39°09′—39°19′N、100°02′—100°21′E,海拔1 375—1 393 m,图1).本区域为典型的温带沙漠气候.冬季寒冷,夏季干燥炎热,降水稀少,日照充足,风沙活动频繁.年均气温约7.6 ℃,年蒸发量约2 390 mm,年降雨量约110 mm,集中在7—9月.盛行风向为西北,年均风速约为3.2 m·s-1,风沙活动主要在3—5月,大风日数(>17 m·s-1)超过15 d,地下水埋深3—8 m[31].土壤类型为风砂土,质地较粗,有机质含量极低,易受风蚀.绿洲边缘主要的天然灌木为泡泡刺(Nitraria tangutorum)和沙拐枣(Calligonum mongolicum),泡泡刺主要分布于丘间低地,沙拐枣分布于平缓沙丘.一年生草本植物包括碱蓬(Suaeda przewalskii)、白茎盐生草(Halogeton arachnoideus)、雾冰藜(Bassia dasyphylla)和沙蓬(Agriophyllum squarrosum)等.天然植被盖度3%—15%,总盖度<10%.该地区荒漠化在20世纪下半叶迅速发展,并在1970年代中期达到顶峰,开始种植以梭梭为主的固沙灌木.2000年以来,实施了以固沙造林为重点的生态修复和建设项目,在绿洲边缘流动沙地营造了不同时间序列的梭梭人工林景观[22]. ...

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

Soil properties and herbaceous characteristics in an age sequence of Haloxylon ammodendron plantations in an oasis-desert ecotone of northwestern China

3

2016

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

... 研究发现,流动沙丘的土壤质地(砂、粉砂、黏粒含量)和有机质含量随时间变化无显著差异,表明在种植前土壤特征相似[32].2019年9月,选择不同种植年代序列(0、3、6、11、19、28、46 a)的梭梭人工林样地.在不同年限梭梭林中各建立5个20 m×20 m的植被调查和土壤取样样方,样方间距>100 m.在对照样地(0 a)的每个样方中随机地选取5个取样点,不同年龄序列梭梭样地在每个样方中选择离主茎50 cm的冠层下和冠层外50 cm处各2个取样点,采取0—10 cm的表层土样,5个取样点混合为一个样,同时测定结皮厚度.土壤样本采集后,立即运回实验室,风干后,研磨过2 mm筛,取部分样进行土壤粒级分析;部分研磨过0.05 mm筛测定全碳(TC)、全氮(TN)和有机碳(SOC)含量. ...

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

Long-term impacts of shrub plantations in a desert-oasis ecotone: accumulation of soil nutrients,salinity and development of herbaceour layer

1

2018

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

准噶尔盆地梭梭群落生物量和碳储量

1

2014

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

石羊河流域干旱荒漠区人工梭梭林对土壤碳库的影响

0

2018

新疆甘家湖自然保护区梭梭林碳储量

1

2019

... 有关流动沙丘固定过程中植被-土壤演变的研究表明,固沙灌木林建植后显著改变了成土的生物过程[5-6].过去半干旱地区的研究发现人工固沙植被建立后土壤碳氮含量显著增加.一方面是由于植被群落凋落物的积累与分解、表层土壤微生物、隐花植物的残体和分泌物是其增加的主要途径[7-8],同时植物根系的代谢对有机碳的积累产生积极影响[9-10];另一方面,固沙植被演变过程中,草本植物的盖度和种类显著增加[11-12],其迅速生长和死亡也会促进浅层土壤有机碳的增加[13].以往的研究表明土壤有机碳和全氮的变化与土壤细粒物质有很强的相关性[14-15].有关半干旱地区植被-土壤演变过程的研究表明,表层土壤黏粉粒含量的增加对有机碳和氮固存起重要作用[16],因为土壤矿物颗粒对有机碳具有物理和化学保护作用,同时土壤黏粉粒和有机质含量的增加促进了土壤稳定性且使沙面得以固定[7].随固沙植被的演变,大气粉尘等细粒物质不断积累使土壤质地变细,加速了沙面结皮由无机结皮发育成有机结皮[17],同时为土壤生物结皮的发育提供了重要基质[18-20].西北干旱区近几十年来在绿洲外围营造了大面积的人工固沙梭梭(Haloxylon ammodendron)林,人工固沙梭梭林建植后,植被-土壤系统的演变已开展了大量的研究[21-25],揭示了梭梭生长发育过程中土壤“肥岛”的形成[23,26]、养分的积累[27-28]、盐分的聚集[29-31]以及草本植物的发育[32-33],表征了固沙植被建造后显著的土壤碳氮固存效应[34-36].由于干旱区降雨极少、土壤生物作用微弱、草本植物发育缓慢,土壤碳氮固存机制不同于其他地区,然而对干旱区土壤碳氮固存的关键机制缺乏深入研究. ...

2

2000

... 土壤颗粒组分通过湿筛法得到,100 g的风干土浸泡于蒸馏水中,反复振荡,依次通过0.25、0.1、0.05、0.002 mm的4级筛,将土壤颗粒分为5级:1—0.25 mm(中粗砂)、0.25—0.1 mm(细砂)、0.1—0.05 mm(极细砂)、0.05—0.002 mm(粉粒)和<0.002 mm (黏粒),湿筛后,所有漂浮在水面上可见的植物凋落物小心清除.各组分在65 ℃下烘干,称重计算各粒度组分比例,研磨后过0.05 mm筛用于测定SOC、TC、TN含量.SOC采用重铬酸钾外加热法测定[37],TN和TC采用德国元素分析仪测定(vario Macro Cube elementar,Germany).土壤无机碳(SIC)=TC-SOC,单位g·kg-1;CaCO3=(TC-SOC)×8.33,单位g·kg-1[37]. ...

... -1[37]. ...

Computing the wind erodible fraction of soils

1

1994

... 采用Fryrear等[38]提出的土壤可侵蚀因子(Erodible fraction,EF)来评价土壤风蚀敏感性;用Pieri[39]提出的土壤物理稳定性指数(Physical stability index,St)来评价沙化土壤基质的稳定性,计算公式如下: ...

1

1992

... 采用Fryrear等[38]提出的土壤可侵蚀因子(Erodible fraction,EF)来评价土壤风蚀敏感性;用Pieri[39]提出的土壤物理稳定性指数(Physical stability index,St)来评价沙化土壤基质的稳定性,计算公式如下: ...

树干径流对梭梭“肥岛”和“盐岛”效应的作用机制

1

2012

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

Effect of tea plantation age on the distribution of soil organic carbon and nutrient within micro-aggregates in the hilly region of western Sichuan,China

2

2016

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

... 本研究表明细砂和黏粒对土壤SOC的贡献显著高于其他组分,说明细砂和黏粒是土壤SOC的主要载体.随固沙梭梭的演变,细砂对土壤SOC的贡献显著降低,粉粒和黏粒对土壤SOC贡献显著增加(图6).短时间内细砂对土壤SOC贡献较大,但从土壤有机碳的长期储存来看粉粒和黏粒更加重要.因为黏粉粒具有较大的比表面积,能够在其晶格中吸附更多的有机碳[41],同时黏粉粒对土壤有机碳有一定的保护作用,减缓有机质进一步分解[47].然而,Percival等[48]研究表明黏粉粒含量与土壤有机碳长期储存关系不紧密.固沙植被栽植后,枯落物的增加、根系分泌物和土壤动物、隐花植物的分泌物和残体是土壤碳氮固存的主要途径[8-9].而本研究在干旱区,生物作用微弱,少量的降雨限制草本植物的发育,导致归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少,同时碳酸盐的沉积较大,黏粉粒含量对土壤有机碳贡献由无植被沙地的25.4%增加至固沙46 a后的59.7%,因此黏粉粒的增加是土壤碳固存的主要机制.不同粒级组分对SIC和TN的贡献与SOC随梭梭固沙年限的变化规律相似.黏粉粒对SOC贡献高于对SIC和TN的贡献,随固沙梭梭的演变黏粉粒对土壤SOC的储存更重要.本研究充分体现了保护土壤细粒物质对土壤碳氮的贡献、土壤侵蚀防治和稳定性保护具有重要作用. ...

Soil inorganic carbon sequestration following afforestation is probably induced by pedogenic carbonate formation in northwest China

1

2017

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

ESP值和黏粒含量对土壤表面封闭作用的影响

1

2007

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

生物土壤结皮对荒漠区土壤微生物生物量的影响

1

2014

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

固沙植被演替过程中藓类结皮及其表层土壤理化性质变化

1

2020

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

Determination of the wind-erodible fraction of soils using different methodologies

1

2007

... 随梭梭固沙年限的增加,表层土壤黏粉粒含量、SOC、SIC和TN含量呈线性增加,这已被北方不同固沙区域的研究证实[26-28].本研究表明冠层下养分含量高于冠层外,干旱区固沙灌木种植后“肥岛”效应普遍存在[23],这主要是由于营养物质和细粒物质通过树干径流进入冠层下[40],增加的树冠面积导致的阴影和微气候变化可减少由太阳辐射引起的土壤有机碳损失[41].随梭梭固沙年限的增加,土壤无机碳含量显著增加,46 a梭梭林中无机碳含量是无植被沙地的1.5倍.本研究表明,土壤无机碳的积累速率缓慢,但储量远大于有机碳,说明在干旱地区SIC在土壤碳固存和降低CO2方面意义重大,这一结论在腾格里沙漠东南缘沙坡头地区和毛乌素沙漠土壤碳的研究中也得到了证实[8,42].随固沙梭梭的演变,地表黏粉粒含量和半分解凋落物的不断积累,在碳酸钙的胶结作用下形成物理结皮[31].土壤结皮的形成可作为稳定土壤环境的表层边界.研究结果表明,土壤结皮厚度与黏粉粒和碳酸钙含量均呈显著正相关(图3).土壤中黏粉粒含量避免吹蚀是结皮形成的物质基础,同时在干旱区土壤碳酸钙对结皮的形成至关重要.唐泽军等[43]发现,黏粒含量<10%时不易形成土壤结皮,>20%时容易形成土壤结皮,本研究中黏粉粒含量4.2%—17.0%,形成一层比较疏松的物理结皮.冠层下土壤结皮厚度明显高于冠层外,主要由于冠层下植物凋落物腐殖质和土壤动物的输入以及黏粉粒含量比冠层外多.本研究区未能形成生物土壤结皮,土壤发育与沙波头沙漠人工植被种植后土壤发育相比明显缓慢[44-45],主要由于该地区较少的降雨(117 mm)限制草本植物的发育,因此归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少.土壤风蚀是干旱地区土壤严重退化的主要原因,研究结果表明随固沙梭梭的演变,土壤侵蚀由重度侵蚀转变为轻度侵蚀[46],这与Zhang等[32]的研究结果相似.这主要是由于土壤黏粉粒和碳酸钙含量的增加促进土壤表层形成的结皮可以有效地增强土壤的抗侵蚀能力和物理稳定性. ...

Soil structural aspects of decomposition of organic matter by micro-organisms

1

1990

... 本研究表明细砂和黏粒对土壤SOC的贡献显著高于其他组分,说明细砂和黏粒是土壤SOC的主要载体.随固沙梭梭的演变,细砂对土壤SOC的贡献显著降低,粉粒和黏粒对土壤SOC贡献显著增加(图6).短时间内细砂对土壤SOC贡献较大,但从土壤有机碳的长期储存来看粉粒和黏粒更加重要.因为黏粉粒具有较大的比表面积,能够在其晶格中吸附更多的有机碳[41],同时黏粉粒对土壤有机碳有一定的保护作用,减缓有机质进一步分解[47].然而,Percival等[48]研究表明黏粉粒含量与土壤有机碳长期储存关系不紧密.固沙植被栽植后,枯落物的增加、根系分泌物和土壤动物、隐花植物的分泌物和残体是土壤碳氮固存的主要途径[8-9].而本研究在干旱区,生物作用微弱,少量的降雨限制草本植物的发育,导致归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少,同时碳酸盐的沉积较大,黏粉粒含量对土壤有机碳贡献由无植被沙地的25.4%增加至固沙46 a后的59.7%,因此黏粉粒的增加是土壤碳固存的主要机制.不同粒级组分对SIC和TN的贡献与SOC随梭梭固沙年限的变化规律相似.黏粉粒对SOC贡献高于对SIC和TN的贡献,随固沙梭梭的演变黏粉粒对土壤SOC的储存更重要.本研究充分体现了保护土壤细粒物质对土壤碳氮的贡献、土壤侵蚀防治和稳定性保护具有重要作用. ...

Factors controlling soil carbon levels in New Zealand Grasslands:Is clay content important?

1

2000

... 本研究表明细砂和黏粒对土壤SOC的贡献显著高于其他组分,说明细砂和黏粒是土壤SOC的主要载体.随固沙梭梭的演变,细砂对土壤SOC的贡献显著降低,粉粒和黏粒对土壤SOC贡献显著增加(图6).短时间内细砂对土壤SOC贡献较大,但从土壤有机碳的长期储存来看粉粒和黏粒更加重要.因为黏粉粒具有较大的比表面积,能够在其晶格中吸附更多的有机碳[41],同时黏粉粒对土壤有机碳有一定的保护作用,减缓有机质进一步分解[47].然而,Percival等[48]研究表明黏粉粒含量与土壤有机碳长期储存关系不紧密.固沙植被栽植后,枯落物的增加、根系分泌物和土壤动物、隐花植物的分泌物和残体是土壤碳氮固存的主要途径[8-9].而本研究在干旱区,生物作用微弱,少量的降雨限制草本植物的发育,导致归还土壤的凋落物、根系分泌物和枯死物的数量较少,同时碳酸盐的沉积较大,黏粉粒含量对土壤有机碳贡献由无植被沙地的25.4%增加至固沙46 a后的59.7%,因此黏粉粒的增加是土壤碳固存的主要机制.不同粒级组分对SIC和TN的贡献与SOC随梭梭固沙年限的变化规律相似.黏粉粒对SOC贡献高于对SIC和TN的贡献,随固沙梭梭的演变黏粉粒对土壤SOC的储存更重要.本研究充分体现了保护土壤细粒物质对土壤碳氮的贡献、土壤侵蚀防治和稳定性保护具有重要作用. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号