河西走廊不同强度冷锋型沙尘暴环流和动力特征

李玲萍 , 1 , 2 , 李岩瑛 1 , 2 , 李晓京 2 , 王博 3 , 胡丽莉 2

1.中国气象局兰州干旱气象研究所 甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室/中国气象局干旱气候变化与减灾重点开放实验室,甘肃 兰州 730020

2.武威市气象局,甘肃 武威 733000

3.古浪县气象局,甘肃 古浪 733100

Characteristics of circulation and dynamic of the different cold front sandstorm processes in Hexi Corridor

Li Lingping , 1 , 2 , Li Yanying 1 , 2 , Li Xiaojing 2 , Wang Bo 3 , Hu Lili 2

1.Key Laboratory of Arid Climatic Change and Reducing Disaster of Gansu Province / Key Open Laboratory of Arid Change and Disaster Reduction of CMA,Institute of Arid Meteorology,China Meteorological Administration,Lanzhou 730020,China

2.Wuwei Meteorological Bureau,Wuwei 733000,Gansu,China

3.Gulang Meteorological Bureau,Gulang 733100,Gansu,China

收稿日期: 2021-03-15

修回日期: 2021-08-04

基金资助:

国家自然科学基金面上项目 . 41975015 武威市市列科技计划项目 . WW190102

Received: 2021-03-15

Revised: 2021-08-04

作者简介 About authors

李玲萍(1977—),女,甘肃定西人,理学硕士,高级工程师,主要从事短期预报及沙尘暴、暴雨等灾害性天气研究E-mail:wwqxjllp@163.com

, E-mail:wwqxjllp@163.com

摘要

利用常规气象观测资料、ECMWF ERA-Interim 逐6 h的0.75°×0.75°再分析资料,对河西走廊3次不同强度区域性典型冷锋型沙尘暴的大气环流形势和高低层水平螺旋度、uv 分量场和垂直速度进行对比分析。结果表明:(1)影响沙尘暴强度和范围的主要因素有高空冷空气强度、高低空风速、地面热低压中心、冷锋前后变压梯度以及冷锋入侵河西走廊的时间;(2)700 hPa风速和冷锋入侵河西走廊的时间影响最明显,低空风速越大,沙尘暴往往越强,强沙尘暴一般出现在中午到傍晚。一般、强和特强沙尘暴700 hPa风速阈值分别为18、22 m·s-1 和24 m·s-1 ;(3)高(低)层正(负)水平螺旋大值中心越大,配合越好,下游沙尘暴强度越强,一般、强和特强沙尘暴的高(低)层水平螺旋度正(负)值中心阈值分别为400(-200)m2 ·s-2 、800(-1 000)m2 ·s-2 和1 000(-1 000)m2 ·s-2 ;(4)高空强风动量下传到近地面的风速越大,沙尘暴强度越强,一般、强和特强沙尘暴下传到近地面的u 、v 分量风速阈值分别为8、10 m·s-1 和12 m·s-1 ;(5)700 hPa以下上升运动越强,沙尘暴强度越强,一般、强和特强沙尘暴700 hPa以下垂直速度中心阈值分别为-0.4、-0.7 Pa·s-1 和-1.40 Pa·s-1 ;(6)垂直风场表现为≥15 m·s-1 大风下传高度越低,沙尘暴强度越强,一般、强和特强沙尘暴下传高度分别为600、500 m和50 m以下。

关键词:

沙尘暴 大尺度环流 高低层水平螺旋度 u 、v 分量场垂直速度

Abstract

Based on convention observation meteorological data and the ECMWF ERA-Interim 6 hourly reanalysis data with resolution 0.75°×0.75°,the atmospheric circulation, horizontal helicity, uv component field and vertical velocity of three typical regional cold front sandstorms on March 28-29,2010, April 10-11,2006 and April 24,2010 in Hexi Corridor were analyzed. The results showed that:(1)The main factors affecting intensity and range of sandstorms were high altitude cold air intensity, high and low wind speeds, ground low pressure center, variable pressure gradient before and after the cold front and the time of cold front invading Hexi Corridor. (2)The most obvious factors affecting intensity of sandstorm were 700 hPa wind speed and time of cold front invading Hexi Corridor. The greater low wind speed was, the stronger sandstorm was. Strong sandstorm usually occurred from noon to evening. 700 hPa wind speed threshold of general, strong and very strong sandstorms were 18 m·s-1 , 22m·s-1 and 24 m·s-1 , respectively. (3)The bigger positive (negative) values of high (low) horizontal helicity and the better their coordination from high to low were, the stronger of sandstorm in the downstream was. High and low-level helicity positive (negative) center value threshold of general, strong and very strong sandstorms were 400(-200)m2 ·s-2 , 800(-1 000)m2 ·s-2 and 1 000(-1 000)m2 ·s-2 . (4)The u , v component field showed that the greater of wind speed down to near the ground was, the stronger the intensity of standstorm was. The u , v component wind speeds threshold of general, strong and very strong sandstorms were 8 m·s-1 , 10 m·s-1 and 12 m·s-1 . (5)The stronger rising movement below 700 hPa was, the stronger of sandstorm was. The vertical speed center threshold below 700 hPa of general, strong and very strong sandstorms were -0.4 Pa·s-1 , -0.7 Pa·s-1 and -1.4 Pa·s-1 ,respectively. (6)The vertical wind field shows that the lower the descending height of ≥15 m·s-1 strong wind was, the stronger the intensity of standstorm was. The downwind altitude of the general, strong and very strong sandstorms were 600 m, 500 m and 50 m, respectively.

Keywords:

sandstorm atmospheric circulation horizontal helicity u ,v component fieldvertical velocity

本文引用格式

李玲萍, 李岩瑛, 李晓京, 王博, 胡丽莉. 河西走廊不同强度冷锋型沙尘暴环流和动力特征 . 中国沙漠 [J], 2021, 41(5): 219-228 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2021.00094

Li Lingping, Li Yanying, Li Xiaojing, Wang Bo, Hu Lili. Characteristics of circulation and dynamic of the different cold front sandstorm processes in Hexi Corridor . Journal of Desert Research

0 引言

沙尘暴的产生需要大风、沙源、不稳定的空气状态和局部地区的热力条件等[1 ] 。目前,国内外学者对沙尘暴的环流和动力特征做了大量的分析研究。从大尺度环流特征来看,春季冷锋型沙尘暴区域上空往往对应冷槽分离并向南发展,在中纬度诱发地面冷锋,对地面的锋面传播起主要作用,极易造成沙尘暴的形成[2 -7 ] ;低层辐合、高层辐散的强上升运动和强的下沉气流,高空急流引导强冷空气向下发展,使得流层上部大风动量下传,向下大量输送动量,促使锋生成,使得地面风速加大,都有利于沙尘暴的形成[8 -15 ] ;高、低层水平及垂直螺旋度与下游沙尘暴的强弱有很好的对应关系,低层水平螺旋度负值中心值越大,下游沙尘暴的强度就越强,沙尘暴区上空垂直螺旋度值高层为负,低层为正,且低层垂直螺旋度正值越大,沙尘暴越强[16 -20 ] 。

甘肃河西走廊地处青藏高原北坡的中纬度地带,气候极其干燥,是沙尘暴的高发区。到了春季,由于冷暖空气交替频繁,加上河西走廊地表干燥裸露,干土层厚,容易出现大风沙尘暴天气,特别是当强冷空气携带着大量沙源路经此地时,由于河西走廊的地形狭管效应,使沙尘暴天气加强。沙尘天气不仅造成当地严重的经济损失,而且对生态环境也造成无法估算的影响。大范围特强沙尘暴往往造成严重的人员伤亡、经济损失及生态环境的恶化,如1993年5月5日的特强沙尘暴和2010年4月24日河西走廊特强沙尘暴分别造成武威地区经济损失1.68亿元、死亡43人和河西走廊经济损失达15亿元[21 -22 ] 。

近年来关于河西走廊春季沙尘暴天气气候特征、沙尘源地及输送、危害、成因等已有大量研究[23 -30 ] 。但是河西走廊不同强度冷锋型沙尘暴在大气环流形势及动力特征方面有哪些不同点及相同点?目前还很少有详细对比分析的文章,因此本文选取河西走廊春季主要影响的冷锋型沙尘暴,并利用一般沙尘暴、强沙尘暴和特强沙尘暴典型个例,对大气环流形势及其动力结构特征进行对比分析,帮助预报人员做好沙尘暴的预报预警。

1 资料和方法

采用常规气象观测资料(探空、地面)、ECMWF ERA-Interim 逐6 h的0.75°×0.75°再分析资料,对河西走廊不同强度沙尘暴的大气环流形势及其动力结构特征进行对比分析。其中环流形势和螺旋度利用MICAPS逐日08:00和20:00(北京时,下同)地面和950、850 、700 、500、400、300、250 hPa流场客观分析资料。u 、v 分量场和垂直速度利用ECMWF ERA-Interim逐6 h的0.75°×0.75°再分析资料。

螺旋度是表征流体边旋转边沿旋转方向运动的动力特性的物理量,其定义为

h e = ∭ V • ( ∇ × V ) d τ

螺旋度的重要性还在于它比涡度包含了更多辐散风效应,更能体现大气的运动状况,其值的正负情况反映了涡度和速度的配合程度。从量级上来看,水平螺旋度比垂直螺旋度大,在实际预报应用中更具有预示性。水平螺旋度计算公式为

h e = ∫ 0 h ( V - C ) • ω d z

式中:V = ( u , v ) C = ( C x , C y ) h 为气层厚度;水平螺旋度h e 2 ·s-2 。由于垂直速度的水平切变小于水平速度的垂直切变, 所以ω 主要决定于风的垂直切变,ω 为水平涡度矢量,可化简为ω = κ × ∂ V H ∂ z = ∂ u ∂ z j - ∂ v ∂ z i h 为风暴入流厚度,通常取h =3 km左右,在本文计算中低层取925—700 hPa 3层,高层取400—250 hPa 3层。

本文参考高、低层垂直螺旋度研究成果,计算高层水平螺旋度,通过对高层和低层水平螺旋度配合对比发现,低层水平螺旋度负值中心大,而且配合高层有大的正螺旋度中心时,沙尘暴强度更大,因此高、低层水平螺旋度对比应用对沙尘暴的预报更具有指示作用。

强风是产生沙尘暴的要素,是形成沙尘暴的动力条件。观测事实和沙尘暴天气分析表明,大范围的沙尘暴爆发,一般在高空有强风[24 ] ;程海霞等[12 ] 对46个沙尘暴个例的统计分析表明,每个沙尘暴日都有高空急流相伴,高空强风能否产生沙尘暴,还要看大风是否动量下传,扬起地面沙尘。为了探究沙尘暴期间大风下传到多高,下传风速多大和沙尘暴强弱的关系,本文利用ECMWF ERA-Interim逐6 h的0.75°×0.75°高空风场再分析资料,在河西走廊沙尘暴区域沿39°N分别做u 、v 分量的纬向垂直剖面图,分析不同强度沙尘暴期间整层大气的风场结构特征。本文研究区选取的格点海拔在1 139—3 045 km,所以下文近地面为700—850 hPa。

一般而言,在强上升运动条件下,沙源区地表的沙尘才能离开地面进入大气中,通过上升气流卷入高空,随高空气流将沙尘输送到下游地区,引起大范围的沙尘天气。所以强烈的上升气流是大量沙尘向高空输送的主要动力。从河西走廊沿39°N做沙尘暴发展的不同时期垂直速度场的纬向垂直剖面图。

为了更细致地分析不同强度沙尘暴大风下传的高度,又进一步利用河西走廊敦煌、酒泉、张掖和民勤4站逐日07:00和19:00时每隔50 m高度高空加密观测资料,计算≥15 m·s-1 大风下传的最低高度。

利用河西走廊19个地面观测站的逐时资料将2004—2019年春季发生在河西走廊的21个区域性沙尘暴(3个站点出现沙尘暴定为一次区域性沙尘暴过程,区域性沙尘暴过程中有一站出现强沙尘暴定义为一次强沙尘暴天气过程,有一站出现特强沙尘暴就定义为一次特强沙尘暴天气过程)分为一般沙尘暴、强沙尘暴和特强沙尘暴[31 -34 ] 。普查历史天气图,以地面天气图为主,对21个区域性沙尘暴进行分析,发现河西走廊春季区域性沙尘暴主要有4种天气类型:大尺度冷锋后西北大风型(17)、雷暴大风型(1)、冷高压南部偏东型(2)、切变线(1)。河西走廊春季沙尘暴主要影响系统是大尺度冷锋后西北大风型。因此选取河西走廊区域性典型冷锋型一般沙尘暴(2010-03-28—29)、强沙尘暴(2006-04-10)、特强沙尘暴(2010-04-24)3个个例,从大气环流形势和动力特征总结分析河西走廊区域性不同强度冷锋型沙尘暴天气的特点,希望能够阐明不同强度沙尘暴在动力方面的差异。

2 结果与分析

2.1 天气实况

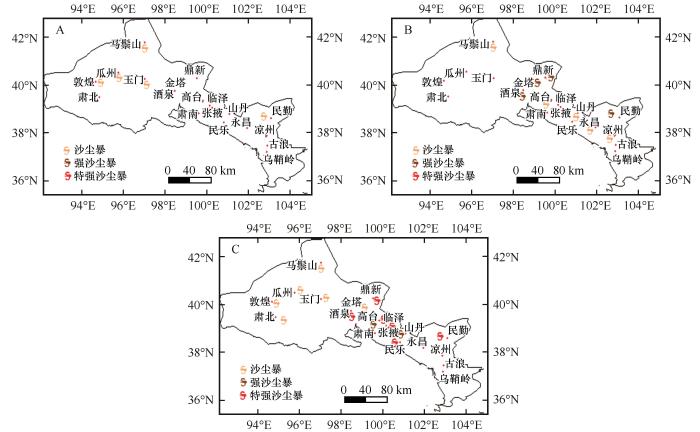

2010年3月28 日19:21至29日11:24河西走廊在酒泉以西的马鬃山、敦煌、玉门、瓜州及走廊东部的民勤出现了沙尘暴天气(个例1,图1 A),最小能见度为0.6 km,出现在敦煌,风速最大出现在马鬃山,最大风速为16.6 m·s-1 ,瞬间极大风速达27.0 m·s-1 。

图1

图1

河西走廊2010 年3 月28—29日(A)、2006年4月9—10日(B)和2010年4月23—24日(C)沙尘暴实况

Fig.1

Sandstorm of March 28 to 29,2010 (A), April 9 to 10,2006 (B) and April 23 to 24,2010 (C) in Hexi Corridor

2006年4月10日00:15—23:03(个例2,图1 B),河西走廊自西向东在酒泉以东有10个站点出现沙尘暴,其中酒泉、鼎新、金塔、张掖和民勤出现强沙尘暴,酒泉和民勤最小能见度达0.1 km,最大风速分别为20.1、12.5 m·s-1 。马鬃山最大风速和瞬间极大风速分别为21.6 m·s-1 和32.0 m·s-1 。

2010年4月24日09:15—22:13(个例3,图1 C),整个河西走廊自西向东有13个测站出现了沙尘暴天气,其中酒泉、鼎新、张掖、临泽、民乐、民勤出现特强沙尘暴,高台、山丹出现强沙尘暴,19:09民勤出现能见度为零的黑风天气,最大风速达17.4 m·s-1 。风速最大出现在玉门,最大风速和瞬间极大风速分别为18.6 m·s-1 和26.6 m·s-1 。

2.2 环流形势

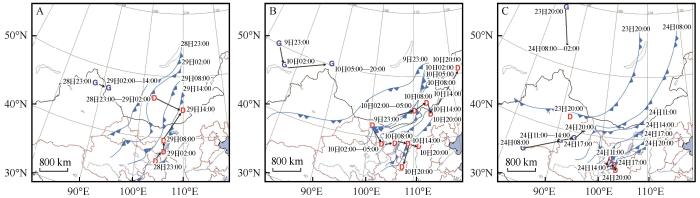

2010年3月28—29日,欧亚中高纬度为两脊一槽型,欧亚中高纬为宽广的低压槽区,西伯利亚低涡底部不断有短波槽快速东移,随着乌拉尔山高压脊加强向东北方发展,脊前偏北风速增大,最大风速中心达54 m·s-1 ,高空急流发展加强,不断引导冷空气南下。地面有河套热低压和新疆冷高压发展,29日02:00—05:00, 地面高、低压同时发展到最强,02:00热低压中心值为985.1 hPa,05:00冷锋前后Δp3最大,达8.7 hPa,随着冷锋过境,酒泉及以西正变压最大区出现沙尘暴,08:00—14:00随着冷高压底部冷空气分裂东移,冷锋减弱东移到河西走廊东部,民勤局地出现沙尘暴,20:00地面热低压移出河西走廊,整个河西走廊为冷高压控制,气压梯度减小,沙尘暴天气结束(图2 A)。

图2

图2

2010年3月28—29日(A)、2006年4月9—10日(B)和2010年4月23—24日(C)各时次地面高、低压及锋面动态形势

Fig.2

Evolution of the surface anticyclone, cyclone and cold front from March 28 to 29,2010 (A), April 9 to 10,2006 (B)and April 23 to 24,2010 (C)

2006年4月9—10日欧亚范围内为两脊一槽型,欧亚中高纬为宽广的低压槽区,西伯利亚宽广冷涡东移南压,底部有阶梯槽形成,贝加尔湖低槽偏北东移,新疆低槽东移南压影响河西走廊,乌拉尔山高压脊的迅速加强,脊前偏北风速增大,最大风速中心为44 m·s-1 的强风速带引导强冷空气沿偏北气流南下影响河西走廊,高空急流发展加强。地面在新疆到蒙古国东部的冷高压发展,河套和蒙古国西部热低压打通发展,10日05:00河套热低压达最强987 hPa,锋区位于河西走廊中部张掖,Δp3最大达8.7 hPa,冷锋后正变压最大区酒泉以西开始出现沙尘暴及强沙尘暴天气,08:00—20:00,高空锋区东移南压到河西走廊中东部,锋区增强,冷锋东移到河西走廊东部,高空锋区落后于地面冷锋,冷锋后冷空气不断补充堆积,酒泉以东锋后正变压最大区出现大范围沙尘暴天气(图2 B)。

2010年4月24日,欧亚范围内中高纬度为两脊一槽型,两脊分别为乌拉尔山高压脊和鄂霍次克海高压脊,贝加尔湖为一深厚冷槽,乌拉尔山和鄂霍次克海高压脊分别向东北方向和西北方向加强,高空槽为近南北走向,高空槽区狭窄深厚,槽前后冷暖平流都很强盛,乌拉尔山脊前偏北风速增大到44 m·s-1 、高空急流发展加强。地面新疆以北冷高压和河套热低压发展,24日11:00—20:00,冷高压和热低压发展,热低压在东移南压过程中范围扩大强度增强,冷锋进入河西走廊后移速较慢,随着冷锋过境,11:00河西走廊西部沙尘暴天气开始,17:00热低压中心强度减至1 002.5 hPa,冷锋后张掖以西大范围沙尘暴天气爆发,20:00锋面加强东移到民勤以东,Δp3增大到8.7 hPa,河西走廊出现大范围沙尘暴、强沙尘暴和特强沙尘暴天气,民勤特强沙尘暴持续时间长达3 h并出现能见度为零的黑风天气(图2 C)。

3次不同强度区域性沙尘暴天气的共同特征为:①都为冷槽型沙尘暴,即西高东低环流形势,随着乌拉尔山高压脊的发展,河西走廊处于冷槽后强西北气流中。②地面都有冷高压和热低压发展,沙尘暴天气出现在冷锋附近气压梯度密集带。

3次过程的不同特征为:①冷空气强度及位置。个例1冷中心强度达-41 ℃,冷涡偏北东移,底部分裂低槽位于40°N;个例2冷中心强度达-51 ℃,冷涡主力也偏北东移,但底部分裂低槽东移南压过程中和中亚南部的低槽合并位置偏南,位于35°N附近;个例3冷中心强度最弱为-40 ℃,为南北走向深厚冷槽,南压到30°N附近(表1 )。②下传到700 hPa的风速。个例1下传到700 hPa的风速为18 m·s-1 ,个例2为22 m·s-1 ,个例3达24 m·s-1 (表1 )。③地面热低压强度。个例1地面热低压中心强度为1 006 hPa,个例2最强,为985 hPa,个例3为1 002.5 hPa,但是3小时变压个例3最强,其次是个例2,个例1最小。④冷锋过境时间不同,个例1冷锋29日11:00已经移出河西走廊,个例2为10日14:00太阳辐射最强时冷锋已经移出河西走廊东部,个例3中午前后太阳辐射最强时冷锋还停留在河西走廊西部,20:00移出河西走廊。

2.3 水平螺旋度

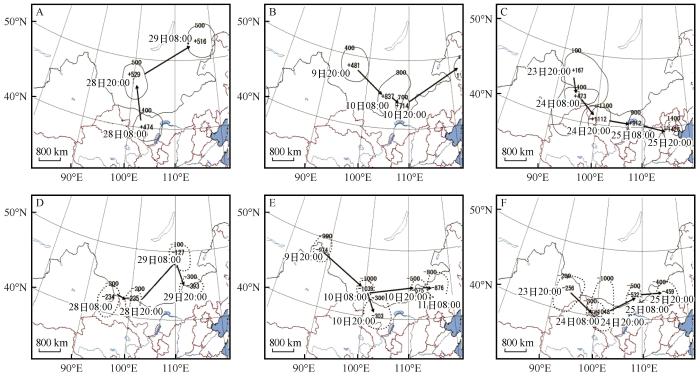

2010年3月28日08:00至29日08:00高层水平螺旋度≥400 m2 ·s-2 的高值区由河西走廊东部增大北抬东移到50°N以北、110°E以东(图3 A)。受分裂冷空气影响,28日08:00低层水平螺旋度≤-200 m2 ·s-2 的低值区由新疆东部东移到蒙古国到河西西部鼎新附近,中心值减小到-235 m2 ·s-2 ,河西走廊西部出现沙尘暴天气,随着冷空气主力偏北东移,29日08:00螺旋度负值中心偏北东移移出河西走廊(图3 D)。

图3

图3

2010年3月28—29日高层(A)低层(D)、2006年4月9—10日高层(B)低层(E)和2010年4月23—24日高层(C)低层(F)各时次高低空螺旋度动态形势

Fig.3

Evolution of high and low spiral dynamics on March 28-29, 2010(A,D), April 9-10,2006(B,E) and April 23-24, 2010 (C,F)

2006年4月9日20:00至10日20:00高层水平螺旋度≥400 m2 ·s-2 的高值区由蒙古国西部东移南下到蒙古国中部,中心范围由≥400 m2 ·s-2 增大到的≥800 m2 ·s-2 ,再减弱≥700 m2 ·s-2 , 并逐渐北抬东移出沙尘区(图3 B)。低层新疆西北部≤-900 m2 ·s-2 的水平螺旋度低值区东移南下到内蒙古西北部,低值范围减小到-1 000 m2 ·s-2 ,10日20:00随着西伯利亚冷涡底部贝加尔湖低槽和新疆低槽东移螺旋度负值中心减弱分裂为两个负值中心,一个东移南下到酒泉以东到河西走廊东部,低值范围减小到≤-300 m2 ·s-2 ,与酒泉以东到河西走廊东部的沙尘暴区符合,另一个向东北移到内蒙古东部(图3 E)。

2010年4月24日08:00至20:00,随着深厚的南北向冷槽东移,河西走廊西部高层≥400 m2 ·s-2 的螺旋度大值区东移南压到河西走廊中东部,中心范围增大到≥1 000 m2 ·s-2 (图3 C)。对应低层位于河西走廊西部≤-300 m2 ·s-2 的负螺旋度值中心减小到≤-1 000 m2 ·s-2 并范围扩大,东移到河西走廊中东部,中心值达-1 040 m2 ·s-2 (图3 F)。

3次过程高、低层都有大的正、负水平螺旋度值,但是强度和高、低层水平螺旋度配合不同。个例1河西走廊上游低层水平螺旋度负值中心≤-200 m2 ·s-2 ,高层水平螺旋度正值中心≥400 m2 ·s-2 ,高、低层的正、负大值螺旋度区配合不一致。个例2低层水平螺旋度负值中心≤-1 000 m2 ·s-2 ,高层水平螺旋度正中心≥800 m2 ·s-2 ,高、低层正、负螺旋度范围有较好的对应,但是高、低层螺旋度正、负大值中心不完全对应。个例3低层水平螺旋度负值中心≤-1 000 m2 ·s-2 ,高层水平螺旋度正中心≥1 000 m2 ·s-2 ,且系统移动过程中低层≤-1 000 m2 ·s-2 和高层≥1 000 m2 ·s-2 螺旋度大值中心重合,河西走廊东部出现黑风天气。这说明低层负螺旋度值和高层正螺旋度值越大,下游沙尘暴强度越强,高、低层大的正、负螺旋度值移动方向,与其下游沙尘暴出现位置对应;高、低层螺旋度大值中心位置重合时,沙尘暴强度更强。低层水平螺旋度负值越大,表明近地面层风速越大,西风越强, 水平方向上越容易起沙,且垂直风切变逆向增强, 在垂直方向上形成逆时针旋转辐合上升运动,而高层大的正螺旋度值表明高层有辐散下沉运动。高层辐散低层辐合,上升运动加强,有利于沙尘向空中输送,因而沙尘暴发生的可能性越大,强度也越强。

2.4 整层大气风场分布特征

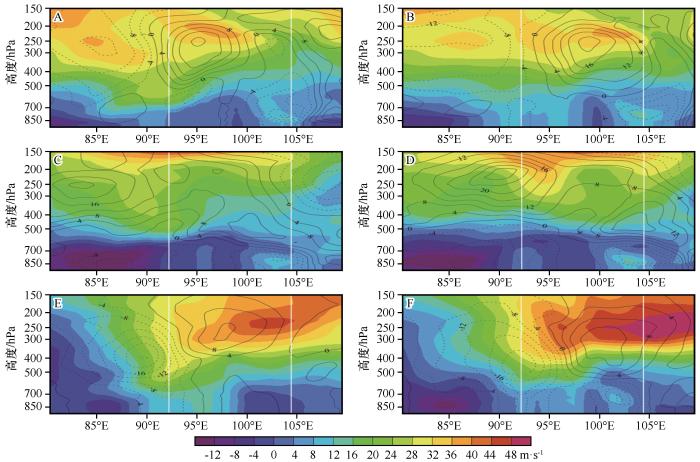

2010年3月29日02:00—14:00,u 分量河西走廊上空高空偏北风急流动量下传,对流层中层500 hPa风速最大≥20 m·s-1 ,近地面层风速08:00(图4 A)河西走廊西部和东部风速≥10 m·s-1 ,14:00(图4 B)沙尘区东移到河西走廊东部,河西走廊东部近地面层风速增大到≥12 m·s-1 。v 分量显示,沙尘暴期间整个河西走廊上空500 hPa以下北风区域逐渐分裂向南插入到南风下部,将600 hPa以下的南风向上抬升,河西走廊近地面层北风风速逐渐增大,河西走廊西部风速最大≥8 m·s-1 ,河西中部风速较小,为2—4 m·s-1 ,河西走廊东部风速最大中心≥14 m·s-1 。

图4

图4

2010年3月29日08:00(A)、14:00(B),2006年10日14:00(C)、20:00(D)和2010年4月24日14:00(E)、20:00(F)u 、v 分量沿39°N的纬向剖面(单位:m·s-1 ;阴影为u 分量;等值线为v 分量;白色方框为研究区域)

Fig.4

Latitude cross-section of u ,v component wind along 39°N in the sandstorm at 08:00 (A), 14:00 (B) on March 29, 2010, 14:00 (C), 20:00 (D) on April 10,2006 and 14:00 (E), 20:00 (F) on April 24,2010(unit: m·s-1 ; Shadow is u ; contour is v ; white box is study area)

2006年4月10日08:00—20:00,河西走廊上空高空偏北风急流动量下传,对流层中层500 hPa强风速带从08:00 16—18 m·s-1 增强到14:00(图4 C)≥26 m·s-1 ,河西走廊酒泉以东近地面层西风增大到8—12 m·s-1 ,酒泉以东出现大范围沙尘暴天气,10日20:00(图4 D),随着西风急流增强,走廊东部近地面层风速≥12 m·s-1 。v 分量,10日08:00—20:00,整个河西走廊600 hPa以下受北风控制,600 hPa以上受南风控制,近地层北风随着沙尘暴加强东移,风速逐渐增大,14:00(图4 C),河西走廊中东部近地层北风≥12 m·s-1 ,到20:00(图4 D),河西走廊东部近地层北风最大≥14 m·s-1 。

2010年24日14:00—20:00,河西走廊上空西风急流14:00(图4 E)到20:00(图4 F)逐渐增强,动量下传,河西走廊西部沙尘暴区500 hPa有≥22 m·s-1 的强风速带,近地面层最大风速≥14 m·s-1 ,民勤站出现能见度为零的黑风天气。v 分量,沙尘暴发生过程中,河西走廊上空整层北风向南插入到南风下部,转为北风控制,北风风速逐渐增大,近地层北风最大≥16 m·s-1 。

3次沙尘暴过程u 、v 分量相同点:u 分量高层都存在≥30 m·s-1 的西风急流,且急流中心值相当;v 分量研究区上空都是北风插入到南风下部并将近地层的南风向上抬起。不同点:3次过程高空急流动量下传到近地面的风速有所不同。下传到近地面的最大风速个例1≥8 m·s-1 ,个例2为10—12 m·s-1 ,个例3下传到近地面的风速最大,≥12 m·s-1 。v 分量3次过程都是上空北风插入到南风下部并将近地层的南风向上抬起,到达低层的最大北风风速不同,个例1为8—12 m·s-1 ,个例2低层达10—14 m·s-1 ,个例3最大,为12—16 m·s-1 。这说明高层大风动量下传到近地面的风速越大,沙尘暴强度越强。

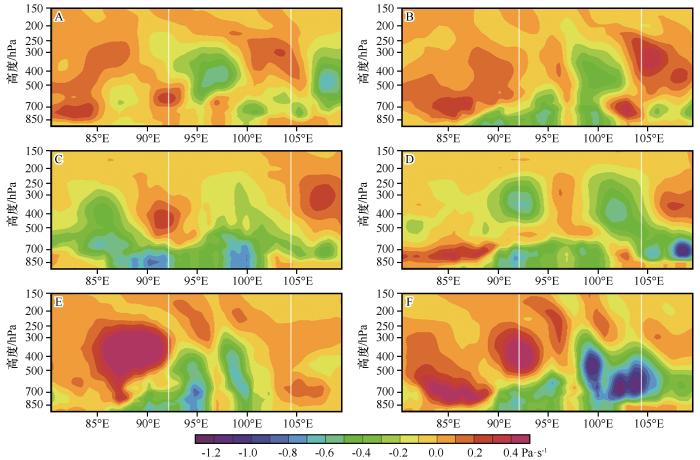

2.5 垂直速度

从图5 看出,2010年3月29日02:00—14:00,高层500—300 hPa垂直速度一直≥-0.4 Pa·s-1 (图5 A),随着700 hPa以下垂直速度不断增强,中心值从29日02:00的-0.2 Pa·s减小到29日14:00(图5 B)≤-0.4 Pa·s-1 ,河西走廊自西向东出现沙尘暴天气。

图5

图5

2010年3月29日08:00(A)、14:00(B),2006 年4 月10日 14:00(C)、20:00(D)和2010年4 月24日14:00(E)、20:00(F)垂直速度(omega)沿39°N的纬向剖面(单位:Pa·s-1 ;白色方框为研究区域)

Fig.5

The vertical cross-sections of vertical velocity along 39°N at 08:00 (A), 14:00 (B) on March 29,2010,14:00 (C), 20:00 (D) on April 10,2006 and 14:00 (E), 20:00 (F) on April 24,2010 (unit: Pa·s-1 )

2006年4月10日08:00—20:00随着高层500—300 hPa垂直速度从10日08:00的-0.2 Pa·s-1 减小到≤14:00(图5 C)≤-0.3 Pa·s-1 ,特别是700 hPa以下上升运动增强明显,垂直速度大值中心由≤-0.4 Pa·s-1 减小到≤-0.7 Pa·s-1 ,河西走廊先后沙尘暴天气加强,多站出现强沙尘暴天气,10日20:00(图5 D),700 hPa垂直速度减弱,中心增大到≤-0.4 Pa·s-1 ,沙尘暴强度减弱。

2010年24日14:00—20:00,高低层垂直速度从24日14:00(图5 E)到20:00(图5 F)迅速增强,增大了将近一个量级,高层500—300 hPa垂直速度≤-0.6 Pa·s-1 增强到≤-1.0 Pa·s-1 ,700 hPa以下垂直速度大值中心由≤-0.8 Pa·s-1 减小到≤-1.4 Pa·s-1 ,河西走廊出现大范围沙尘暴天气,6站出现特强沙尘暴,民勤出现黑风,能见度为零。

3次过程垂直速度整层都表现为上升运动,但上升运动强度不同,个例1正负垂直速度梯度较为疏散,强度较弱,中低层700 hPa以下上升运动较弱,垂直速度中心值≤-0.4 Pa·s-1 ,使得地面维持弱上升运动,风速较小,沙尘暴天气范围小,强度小。个例2上升运动较第一次增强,特别是700 hPa以下上升运动较强,垂直速度中心值≤-0.7 Pa·s-1 ,地面风速较大,沙尘暴天气范围大,强度较大。个例3强度最强,正负垂直速度梯度最密集,700 hPa以下垂直速度中心值≤-1.4 Pa·s-1 ,地面维持强上升运动,风速大,沙尘暴天气范围更大,强度更大。因为沙尘粒子主要集中在700 hPa以下,因此,沙尘暴过程中,中心位于700 hPa的强上升运动区对于沙尘扬升具有更为重要的意义[3 ] 。

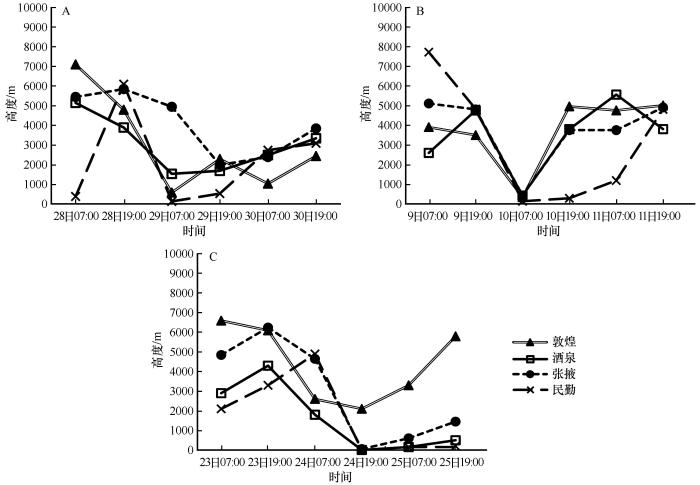

2.6 垂直风场特征

沙尘暴爆发时大风下传高度突然降低,爆发后又开始升高,并且不同强度沙尘暴大风下传的最低高度也不同。沙尘暴爆发时,沙尘暴爆发区29日07:00敦煌和民勤大风下传到600 m和150 m,酒泉和张掖未出现沙尘暴,下传高度较高,都在1 500 m以上(图6 A)。强沙尘暴爆发时,10日07:00,敦煌、酒泉、张掖、民勤4站大风下传到500 m以下(图6 B)。特强沙尘暴爆发时,24日19:00特强沙尘暴区大风下传到50 m以下,民勤和酒泉下传达地面(图6 C)。

图6

图6

2010 年3 月28—30日(A)、2006年4月9—11(B)日和2010年4月23—25日(C)≥15 m·s-1 大风下传的最低高度

Fig.6

Minimum height of ≥15 m·s-1 winds on March 28-30,2010, April 9-11,2006 and April 23-25,2010

3 结论

从大尺度环流特征来看,河西走廊一般、强和特强3次区域性典型冷锋型沙尘暴过程500 hPa在中高纬度地区都为冷槽,槽后强西北气流引导冷空气南下,影响河西;地面都有冷高压及热低压存在,沙尘暴天气出现在冷锋过境前后的气压梯度密集带。沙尘暴的强度,冷空气强度,500、700 hPa风速,地面热低压中心,冷锋前后变压梯度以及冷锋进入河西走廊的时间均有关系,其中700 hPa风速和冷锋进入河西走廊的时间影响最明显。一般沙尘暴过程中冷空气强度较强,700 hPa风速和热低压中心均为最弱,冷锋在河西走廊的时间为28日傍晚到29日上午;强沙尘暴过程中冷空气强度最强,700 hPa风速和低压中心较强,冷锋在河西走廊的时间主要为9日夜间到10日上午;特强沙尘暴过程中虽然冷空气强度最弱,700 hPa风速最大,热低压中心较一般沙尘暴过程强、强沙尘暴过程弱,冷锋在河西走廊的时间主要在24日上午到夜间。低空的风速越大,沙尘暴越强,强沙尘暴一般出现在中午到傍晚。700 hPa风速分别为≥18 m·s-1 、≥22 m·s-1 和≥24 m·s-1 时,将分别出现一般、强和特强沙尘暴。

低层水平螺旋度负值越大,表明近地面层风速越大,西风越强, 水平方向上越容易起沙,在垂直方向上形成逆时针旋转辐合上升运动,而高层大的正螺旋度值表明高层有辐散下沉运动。高层辐散低层辐合,上升运动加强,有利于沙尘向空中输送,沙尘暴强度越强。一般沙尘暴过程中在河西走廊上游高、低层水平螺旋度正、负值中心分别为≥400 m2 ·s-2 和≤-200 m2 ·s-2 ;强沙尘暴过程中高、低层水平螺旋度正、负大值中心较一般沙尘暴过程明显增大,高、低层水平螺旋度正中心≥800 m2 ·s-2 、负值中心≤-1 000 m2 ·s-2 ;特强沙尘暴过程中高、低层水平螺旋度正、负值中心最大,低层负值中心≤-1 000 m2 ·s-2 ,高层水平螺旋度正中心≥1 000 m2 ·s-2 ,且移动过程中低层≤-1 000 m2 ·s-2 中心和高层≥1 000 m2 ·s-2 螺旋度大值中心重合,出现黑风天气。

高空强风能否产生沙尘暴,主要看大风是否动量下传,中心最大风速带向地面伸展,将高空动量向下传播,激发沙尘暴爆发。u 分量3次沙尘暴过程河西走廊高层300—200都存在≥30 m·s-1 的西风急流,且急流中心值相当,但是3次过程高空急流动量下传到近地面(800—850 hPa)的风速有所不同。一般沙尘暴过程中下传到近地面的风速≥8 m·s-1 ;强沙尘暴过程中下传到近地面的风速较个例1增大,为10—12 m·s-1 ;特强沙尘暴过程中下传到近地面的风速最大,≥12 m·s-1 。v 分量3次过程都是上空北风插入到南风下部并将近地层的南风向上抬起,北风前锋到达之处,沙尘暴爆发,整层北风大,且到达低层的北风越大,沙尘暴强度越强。一般沙尘暴过程中低层北风风速最大达8—12 m·s-1 ,强沙尘暴过程中低层北风风速最大10—14 m·s-1 ,特强沙尘暴过程中低层北风风速最大12—16 m·s-1 。

从垂直速度看,3次过程整层都表现为上升运动,由于沙尘粒子集中在700 hPa以下,所以700 hPa以下上升运动越强,沙尘暴强度越强。一般沙尘暴过程、强沙尘暴过程和特强沙尘暴过程中的700 hPa以下垂直速度中心值分别为≤-0.4 Pa·s-1 、≤-0.7 Pa·s-1 和≤-1.4 Pa·s-1 。

高空加密观测资料分析发现,≥15 m·s-1 大风下传高度越低,沙尘暴强度越强,下传到600 m以下就有沙尘暴出现,下传到500 m以下就有强沙尘暴出现的可能,下传到50 m以下,有特强沙尘暴,下传到地面时,有黑风天气。

参考文献

View Option

[1]

钱正安 ,贺慧霞 ,瞿章 ,等 我国西北地区沙尘暴的分级标准和个例谱及其统计特征

[M]//中国沙尘暴研究 .北京 :气象出版社 ,1997 :1 -10 .

[本文引用: 1]

[2]

Hamzeh N H Karami S Kaskaoutis D G et al Atmospheric dynamics and numerical simulations of six frontal dust storms in the Middle East Region

[J].Atmosphere ,2021 ,12 (1 ):125 .

[本文引用: 1]

[3]

姜学恭 ,云静波 三类沙尘暴过程环流特征和动力结构对比分析

[J].高原气象 ,2014 ,33 (1 ):241 -251 .

[本文引用: 1]

[4]

陈楠 ,陈晓光 ,赵光平 ,等 宁夏不同强度沙尘暴环流差异特征的对比分析

[J].高原气象 ,2006 ,25 (4 ):680 -686 .

[5]

汤绪 ,俞亚勋 ,李耀辉 ,等 甘肃河西走廊春季强沙尘暴与低空急流

[J].高原气象 ,2004 ,23 (6 ):840 -846 .

[6]

Brazel A J Nicking W C The relationship of weather types to dust storm generation in Arizona

[J].J Climatol ,1986 ,6 (3 ):255 -275 .

[7]

周秀骥 ,徐祥德 ,颜鹏 ,等 2000年春季沙尘暴动力学特征

[J].中国科学D辑 ,2002 ,32 (4 ):327 -334 .

[本文引用: 1]

[8]

Banerjee P Satheesh S K Moorthy K K The unusual severe dust storm of May 2018 over northern India:genesis,propagation,and associated conditions

[J].Journal of Geophysical Research:Atmospheres ,2021 ,126 (7 ):D032369 .

[本文引用: 1]

[9]

程海霞 ,丁治英 ,帅克杰 ,等 沙尘暴天气的高空急流统计特征及动力学分析

[J].南京气象学院学报 ,2006 ,22 (4 ):422 -425 .

[10]

岳平 ,牛生杰 ,张强 ,等 民勤一次沙尘暴的观测分析

[J].高原气象 ,2008 ,27 (2 ):402 -407 .

[11]

Pauley P M Baker N L Barker E H An observational study of the ‘Interstate 5’dust storm case

[J].Bulletin of the American Meteorological Society ,1996 ,77 :693 -719 .

[12]

程海霞 ,丁治英 ,帅克杰 ,等 沙尘暴天气的高空急流统计特征及动力学分析

[J].南京气象学院学报 ,2006 ,22 (4 ):422 -425 .

[本文引用: 1]

[14]

李汉林 ,何清 ,金莉莉 塔克拉玛干沙漠腹地和北缘典型天气近地层风速廓线特征

[J].干旱气象 ,2020 ,38 (6 ):965 -978 .

[15]

魏倩 ,隆霄 ,赵建华 ,等 边界层参数化方案对一次西北地区沙尘天气过程影响的数值模拟研究

[J].干旱区研究 ,2021 ,38 (1 ):163 -177 .

[本文引用: 1]

[16]

李岩瑛 ,张强 ,李耀辉 ,等 水平螺旋度与沙尘暴的动力学关系研究

[J].地球物理学报 ,2008 ,51 (3 ):692 -703 .

[本文引用: 1]

[17]

陶健红 ,王劲松 ,冯建英 螺旋度在一次强沙尘暴天气分析中的应用

[J].中国沙漠 ,2004 ,24 (1 ):83 -87 .

[18]

王劲松 ,李耀辉 ,康凤琴 ,等 4.12沙尘暴天气的数值模拟及诊断分析

[J].高原气象 ,2004 ,23 (1 ):89 -96 .

[19]

赵光平 ,王连喜 ,杨淑萍 宁夏区域性沙尘暴短期预报系统

[J].中国沙漠 ,2001 ,21 (2 ):178 -183 .

[20]

申红喜 ,李秀连 ,石步鸠 北京地区两次沙尘(暴)天气过程对比分析

[J].气象 ,2004 ,30 (2 ):12 -16 .

[本文引用: 1]

[21]

钱莉 ,姚玉璧 ,杨鑫 ,等 河西走廊盛夏一次沙尘暴天气过程成因

[J].中国沙漠 ,2016 ,36 (2 ):458 -466 .

[本文引用: 1]

[22]

钱莉 ,杨永龙 ,王荣哲 ,等 河西走廊“2010.4.24尘黑风成因分析

[J].高原气象 ,2011 ,30 (6 ):1653 -1660 .

[本文引用: 1]

[23]

张强 ,王胜 论特强沙尘暴(黑风)的物理特征及其气候效应

[J].中国沙漠 ,2005 ,25 (5 ):675 -681 .

[本文引用: 1]

[24]

赵庆云 ,张武 ,吕萍 ,等 河西走廊“2010.04.24”特强沙尘暴特征分析

[J].高原气象 ,2012 ,31 (3 ):688 -696 .

[本文引用: 1]

[25]

钱莉 ,杨金虎 ,杨晓玲 ,等 河西走廊东部“2008.5.2”强沙暴成因分析

[J].高原气象 ,2010 ,29 (3 ):719 -725 .

[26]

李玲萍 ,陈英 ,李文莉 ,等 石羊河流域冬季冻土对沙尘天气的影响分析

[J].土壤通报 ,2013 ,44 (5 ):1204 -1209 .

[27]

李玲萍 ,李岩瑛 ,孙占峰 ,等 河西走廊东部沙尘暴特征及地面气象因素影响机制

[J].干旱区研究 ,2019 ,36 (6 ):1457 -1465 .

[28]

李岩瑛 ,杨晓玲 ,王式功 河西走廊东部近50a沙尘暴成因、危害及防御对策

[J].中国沙漠 ,2002 ,22 (3 ):283 -287 .

[29]

李耀辉 ,沈洁 ,赵建华 ,等 地形对民勤沙尘暴发生发展影响的模拟研究:以一次特强沙尘暴为例

[J].中国沙漠 ,2014 ,34 (3 ):849 -860 .

[30]

刘洪兰 ,张强 ,张俊国 ,等 1980-2012年河西走廊中部沙尘暴空间分布特征和变化规律

[J].中国沙漠 ,2014 ,34 (4 ):1102 -1108 .

[本文引用: 1]

[31]

朱炳海 ,王鹏飞 ,束家鑫 气象学词典 [M].上海 :上海辞书出版社 ,1985 .

[本文引用: 1]

[32]

王式功 ,王金艳 ,周自江 ,等 中国沙尘天气的区域特征

[J].地理学报 ,2003 ,58 (2 ):193 -200 .

[33]

周自江 近45年中国扬沙和沙尘暴天气

[J].第四纪研究 ,2001 ,21 (1 ):9217 .

[34]

王式功 ,董光荣 ,陈惠忠 ,等 沙尘暴研究的进展

[J].中国沙漠 ,2000 ,20 (4 ):349 -358 .

[本文引用: 1]

我国西北地区沙尘暴的分级标准和个例谱及其统计特征

1

1997

... 沙尘暴的产生需要大风、沙源、不稳定的空气状态和局部地区的热力条件等[1 ] .目前,国内外学者对沙尘暴的环流和动力特征做了大量的分析研究.从大尺度环流特征来看,春季冷锋型沙尘暴区域上空往往对应冷槽分离并向南发展,在中纬度诱发地面冷锋,对地面的锋面传播起主要作用,极易造成沙尘暴的形成[2 -7 ] ;低层辐合、高层辐散的强上升运动和强的下沉气流,高空急流引导强冷空气向下发展,使得流层上部大风动量下传,向下大量输送动量,促使锋生成,使得地面风速加大,都有利于沙尘暴的形成[8 -15 ] ;高、低层水平及垂直螺旋度与下游沙尘暴的强弱有很好的对应关系,低层水平螺旋度负值中心值越大,下游沙尘暴的强度就越强,沙尘暴区上空垂直螺旋度值高层为负,低层为正,且低层垂直螺旋度正值越大,沙尘暴越强[16 -20 ] . ...

Atmospheric dynamics and numerical simulations of six frontal dust storms in the Middle East Region

1

2021

... 沙尘暴的产生需要大风、沙源、不稳定的空气状态和局部地区的热力条件等[1 ] .目前,国内外学者对沙尘暴的环流和动力特征做了大量的分析研究.从大尺度环流特征来看,春季冷锋型沙尘暴区域上空往往对应冷槽分离并向南发展,在中纬度诱发地面冷锋,对地面的锋面传播起主要作用,极易造成沙尘暴的形成[2 -7 ] ;低层辐合、高层辐散的强上升运动和强的下沉气流,高空急流引导强冷空气向下发展,使得流层上部大风动量下传,向下大量输送动量,促使锋生成,使得地面风速加大,都有利于沙尘暴的形成[8 -15 ] ;高、低层水平及垂直螺旋度与下游沙尘暴的强弱有很好的对应关系,低层水平螺旋度负值中心值越大,下游沙尘暴的强度就越强,沙尘暴区上空垂直螺旋度值高层为负,低层为正,且低层垂直螺旋度正值越大,沙尘暴越强[16 -20 ] . ...

三类沙尘暴过程环流特征和动力结构对比分析

1

2014

... 3次过程垂直速度整层都表现为上升运动,但上升运动强度不同,个例1正负垂直速度梯度较为疏散,强度较弱,中低层700 hPa以下上升运动较弱,垂直速度中心值≤-0.4 Pa·s-1 ,使得地面维持弱上升运动,风速较小,沙尘暴天气范围小,强度小.个例2上升运动较第一次增强,特别是700 hPa以下上升运动较强,垂直速度中心值≤-0.7 Pa·s-1 ,地面风速较大,沙尘暴天气范围大,强度较大.个例3强度最强,正负垂直速度梯度最密集,700 hPa以下垂直速度中心值≤-1.4 Pa·s-1 ,地面维持强上升运动,风速大,沙尘暴天气范围更大,强度更大.因为沙尘粒子主要集中在700 hPa以下,因此,沙尘暴过程中,中心位于700 hPa的强上升运动区对于沙尘扬升具有更为重要的意义[3 ] . ...

宁夏不同强度沙尘暴环流差异特征的对比分析

0

2006

The relationship of weather types to dust storm generation in Arizona

0

1986

2000年春季沙尘暴动力学特征

1

2002

... 沙尘暴的产生需要大风、沙源、不稳定的空气状态和局部地区的热力条件等[1 ] .目前,国内外学者对沙尘暴的环流和动力特征做了大量的分析研究.从大尺度环流特征来看,春季冷锋型沙尘暴区域上空往往对应冷槽分离并向南发展,在中纬度诱发地面冷锋,对地面的锋面传播起主要作用,极易造成沙尘暴的形成[2 -7 ] ;低层辐合、高层辐散的强上升运动和强的下沉气流,高空急流引导强冷空气向下发展,使得流层上部大风动量下传,向下大量输送动量,促使锋生成,使得地面风速加大,都有利于沙尘暴的形成[8 -15 ] ;高、低层水平及垂直螺旋度与下游沙尘暴的强弱有很好的对应关系,低层水平螺旋度负值中心值越大,下游沙尘暴的强度就越强,沙尘暴区上空垂直螺旋度值高层为负,低层为正,且低层垂直螺旋度正值越大,沙尘暴越强[16 -20 ] . ...

The unusual severe dust storm of May 2018 over northern India:genesis,propagation,and associated conditions

1

2021

... 沙尘暴的产生需要大风、沙源、不稳定的空气状态和局部地区的热力条件等[1 ] .目前,国内外学者对沙尘暴的环流和动力特征做了大量的分析研究.从大尺度环流特征来看,春季冷锋型沙尘暴区域上空往往对应冷槽分离并向南发展,在中纬度诱发地面冷锋,对地面的锋面传播起主要作用,极易造成沙尘暴的形成[2 -7 ] ;低层辐合、高层辐散的强上升运动和强的下沉气流,高空急流引导强冷空气向下发展,使得流层上部大风动量下传,向下大量输送动量,促使锋生成,使得地面风速加大,都有利于沙尘暴的形成[8 -15 ] ;高、低层水平及垂直螺旋度与下游沙尘暴的强弱有很好的对应关系,低层水平螺旋度负值中心值越大,下游沙尘暴的强度就越强,沙尘暴区上空垂直螺旋度值高层为负,低层为正,且低层垂直螺旋度正值越大,沙尘暴越强[16 -20 ] . ...

沙尘暴天气的高空急流统计特征及动力学分析

0

2006

An observational study of the ‘Interstate 5’dust storm case

0

1996

沙尘暴天气的高空急流统计特征及动力学分析

1

2006

... 强风是产生沙尘暴的要素,是形成沙尘暴的动力条件.观测事实和沙尘暴天气分析表明,大范围的沙尘暴爆发,一般在高空有强风[24 ] ;程海霞等[12 ] 对46个沙尘暴个例的统计分析表明,每个沙尘暴日都有高空急流相伴,高空强风能否产生沙尘暴,还要看大风是否动量下传,扬起地面沙尘.为了探究沙尘暴期间大风下传到多高,下传风速多大和沙尘暴强弱的关系,本文利用ECMWF ERA-Interim逐6 h的0.75°×0.75°高空风场再分析资料,在河西走廊沙尘暴区域沿39°N分别做u 、v 分量的纬向垂直剖面图,分析不同强度沙尘暴期间整层大气的风场结构特征.本文研究区选取的格点海拔在1 139—3 045 km,所以下文近地面为700—850 hPa. ...

特强沙尘暴灾害性天气的特征及触发机制的研究进展和展望

0

2021

塔克拉玛干沙漠腹地和北缘典型天气近地层风速廓线特征

0

2020

边界层参数化方案对一次西北地区沙尘天气过程影响的数值模拟研究

1

2021

... 沙尘暴的产生需要大风、沙源、不稳定的空气状态和局部地区的热力条件等[1 ] .目前,国内外学者对沙尘暴的环流和动力特征做了大量的分析研究.从大尺度环流特征来看,春季冷锋型沙尘暴区域上空往往对应冷槽分离并向南发展,在中纬度诱发地面冷锋,对地面的锋面传播起主要作用,极易造成沙尘暴的形成[2 -7 ] ;低层辐合、高层辐散的强上升运动和强的下沉气流,高空急流引导强冷空气向下发展,使得流层上部大风动量下传,向下大量输送动量,促使锋生成,使得地面风速加大,都有利于沙尘暴的形成[8 -15 ] ;高、低层水平及垂直螺旋度与下游沙尘暴的强弱有很好的对应关系,低层水平螺旋度负值中心值越大,下游沙尘暴的强度就越强,沙尘暴区上空垂直螺旋度值高层为负,低层为正,且低层垂直螺旋度正值越大,沙尘暴越强[16 -20 ] . ...

水平螺旋度与沙尘暴的动力学关系研究

1

2008

... 沙尘暴的产生需要大风、沙源、不稳定的空气状态和局部地区的热力条件等[1 ] .目前,国内外学者对沙尘暴的环流和动力特征做了大量的分析研究.从大尺度环流特征来看,春季冷锋型沙尘暴区域上空往往对应冷槽分离并向南发展,在中纬度诱发地面冷锋,对地面的锋面传播起主要作用,极易造成沙尘暴的形成[2 -7 ] ;低层辐合、高层辐散的强上升运动和强的下沉气流,高空急流引导强冷空气向下发展,使得流层上部大风动量下传,向下大量输送动量,促使锋生成,使得地面风速加大,都有利于沙尘暴的形成[8 -15 ] ;高、低层水平及垂直螺旋度与下游沙尘暴的强弱有很好的对应关系,低层水平螺旋度负值中心值越大,下游沙尘暴的强度就越强,沙尘暴区上空垂直螺旋度值高层为负,低层为正,且低层垂直螺旋度正值越大,沙尘暴越强[16 -20 ] . ...

螺旋度在一次强沙尘暴天气分析中的应用

0

2004

4.12沙尘暴天气的数值模拟及诊断分析

0

2004

北京地区两次沙尘(暴)天气过程对比分析

1

2004

... 沙尘暴的产生需要大风、沙源、不稳定的空气状态和局部地区的热力条件等[1 ] .目前,国内外学者对沙尘暴的环流和动力特征做了大量的分析研究.从大尺度环流特征来看,春季冷锋型沙尘暴区域上空往往对应冷槽分离并向南发展,在中纬度诱发地面冷锋,对地面的锋面传播起主要作用,极易造成沙尘暴的形成[2 -7 ] ;低层辐合、高层辐散的强上升运动和强的下沉气流,高空急流引导强冷空气向下发展,使得流层上部大风动量下传,向下大量输送动量,促使锋生成,使得地面风速加大,都有利于沙尘暴的形成[8 -15 ] ;高、低层水平及垂直螺旋度与下游沙尘暴的强弱有很好的对应关系,低层水平螺旋度负值中心值越大,下游沙尘暴的强度就越强,沙尘暴区上空垂直螺旋度值高层为负,低层为正,且低层垂直螺旋度正值越大,沙尘暴越强[16 -20 ] . ...

河西走廊盛夏一次沙尘暴天气过程成因

1

2016

... 甘肃河西走廊地处青藏高原北坡的中纬度地带,气候极其干燥,是沙尘暴的高发区.到了春季,由于冷暖空气交替频繁,加上河西走廊地表干燥裸露,干土层厚,容易出现大风沙尘暴天气,特别是当强冷空气携带着大量沙源路经此地时,由于河西走廊的地形狭管效应,使沙尘暴天气加强.沙尘天气不仅造成当地严重的经济损失,而且对生态环境也造成无法估算的影响.大范围特强沙尘暴往往造成严重的人员伤亡、经济损失及生态环境的恶化,如1993年5月5日的特强沙尘暴和2010年4月24日河西走廊特强沙尘暴分别造成武威地区经济损失1.68亿元、死亡43人和河西走廊经济损失达15亿元[21 -22 ] . ...

河西走廊“2010.4.24尘黑风成因分析

1

2011

... 甘肃河西走廊地处青藏高原北坡的中纬度地带,气候极其干燥,是沙尘暴的高发区.到了春季,由于冷暖空气交替频繁,加上河西走廊地表干燥裸露,干土层厚,容易出现大风沙尘暴天气,特别是当强冷空气携带着大量沙源路经此地时,由于河西走廊的地形狭管效应,使沙尘暴天气加强.沙尘天气不仅造成当地严重的经济损失,而且对生态环境也造成无法估算的影响.大范围特强沙尘暴往往造成严重的人员伤亡、经济损失及生态环境的恶化,如1993年5月5日的特强沙尘暴和2010年4月24日河西走廊特强沙尘暴分别造成武威地区经济损失1.68亿元、死亡43人和河西走廊经济损失达15亿元[21 -22 ] . ...

论特强沙尘暴(黑风)的物理特征及其气候效应

1

2005

... 近年来关于河西走廊春季沙尘暴天气气候特征、沙尘源地及输送、危害、成因等已有大量研究[23 -30 ] .但是河西走廊不同强度冷锋型沙尘暴在大气环流形势及动力特征方面有哪些不同点及相同点?目前还很少有详细对比分析的文章,因此本文选取河西走廊春季主要影响的冷锋型沙尘暴,并利用一般沙尘暴、强沙尘暴和特强沙尘暴典型个例,对大气环流形势及其动力结构特征进行对比分析,帮助预报人员做好沙尘暴的预报预警. ...

河西走廊“2010.04.24”特强沙尘暴特征分析

1

2012

... 强风是产生沙尘暴的要素,是形成沙尘暴的动力条件.观测事实和沙尘暴天气分析表明,大范围的沙尘暴爆发,一般在高空有强风[24 ] ;程海霞等[12 ] 对46个沙尘暴个例的统计分析表明,每个沙尘暴日都有高空急流相伴,高空强风能否产生沙尘暴,还要看大风是否动量下传,扬起地面沙尘.为了探究沙尘暴期间大风下传到多高,下传风速多大和沙尘暴强弱的关系,本文利用ECMWF ERA-Interim逐6 h的0.75°×0.75°高空风场再分析资料,在河西走廊沙尘暴区域沿39°N分别做u 、v 分量的纬向垂直剖面图,分析不同强度沙尘暴期间整层大气的风场结构特征.本文研究区选取的格点海拔在1 139—3 045 km,所以下文近地面为700—850 hPa. ...

河西走廊东部“2008.5.2”强沙暴成因分析

0

2010

石羊河流域冬季冻土对沙尘天气的影响分析

0

2013

河西走廊东部沙尘暴特征及地面气象因素影响机制

0

2019

河西走廊东部近50a沙尘暴成因、危害及防御对策

0

2002

地形对民勤沙尘暴发生发展影响的模拟研究:以一次特强沙尘暴为例

0

2014

1980-2012年河西走廊中部沙尘暴空间分布特征和变化规律

1

2014

... 近年来关于河西走廊春季沙尘暴天气气候特征、沙尘源地及输送、危害、成因等已有大量研究[23 -30 ] .但是河西走廊不同强度冷锋型沙尘暴在大气环流形势及动力特征方面有哪些不同点及相同点?目前还很少有详细对比分析的文章,因此本文选取河西走廊春季主要影响的冷锋型沙尘暴,并利用一般沙尘暴、强沙尘暴和特强沙尘暴典型个例,对大气环流形势及其动力结构特征进行对比分析,帮助预报人员做好沙尘暴的预报预警. ...

1

1985

... 利用河西走廊19个地面观测站的逐时资料将2004—2019年春季发生在河西走廊的21个区域性沙尘暴(3个站点出现沙尘暴定为一次区域性沙尘暴过程,区域性沙尘暴过程中有一站出现强沙尘暴定义为一次强沙尘暴天气过程,有一站出现特强沙尘暴就定义为一次特强沙尘暴天气过程)分为一般沙尘暴、强沙尘暴和特强沙尘暴[31 -34 ] .普查历史天气图,以地面天气图为主,对21个区域性沙尘暴进行分析,发现河西走廊春季区域性沙尘暴主要有4种天气类型:大尺度冷锋后西北大风型(17)、雷暴大风型(1)、冷高压南部偏东型(2)、切变线(1).河西走廊春季沙尘暴主要影响系统是大尺度冷锋后西北大风型.因此选取河西走廊区域性典型冷锋型一般沙尘暴(2010-03-28—29)、强沙尘暴(2006-04-10)、特强沙尘暴(2010-04-24)3个个例,从大气环流形势和动力特征总结分析河西走廊区域性不同强度冷锋型沙尘暴天气的特点,希望能够阐明不同强度沙尘暴在动力方面的差异. ...

沙尘暴研究的进展

1

2000

... 利用河西走廊19个地面观测站的逐时资料将2004—2019年春季发生在河西走廊的21个区域性沙尘暴(3个站点出现沙尘暴定为一次区域性沙尘暴过程,区域性沙尘暴过程中有一站出现强沙尘暴定义为一次强沙尘暴天气过程,有一站出现特强沙尘暴就定义为一次特强沙尘暴天气过程)分为一般沙尘暴、强沙尘暴和特强沙尘暴[31 -34 ] .普查历史天气图,以地面天气图为主,对21个区域性沙尘暴进行分析,发现河西走廊春季区域性沙尘暴主要有4种天气类型:大尺度冷锋后西北大风型(17)、雷暴大风型(1)、冷高压南部偏东型(2)、切变线(1).河西走廊春季沙尘暴主要影响系统是大尺度冷锋后西北大风型.因此选取河西走廊区域性典型冷锋型一般沙尘暴(2010-03-28—29)、强沙尘暴(2006-04-10)、特强沙尘暴(2010-04-24)3个个例,从大气环流形势和动力特征总结分析河西走廊区域性不同强度冷锋型沙尘暴天气的特点,希望能够阐明不同强度沙尘暴在动力方面的差异. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号