0 引言

粒度特征是风沙地貌过程研究的主要内容之一,蕴含了丰富的地表过程和气候变化信息,不仅可以揭示研究区的气候变化过程,而且对气候带的恢复、古大气环流的重建具有重大意义[1-4]。国内外学者针对不同类型的沙丘从不同空间尺度上对表层沉积物粒度进行广泛研究,建立了沉积物粒度参数与沙丘粒度之间的关系。在区域尺度上,表层沉积物粒度特征的空间分异特征既反映了沉积物的搬运和堆积过程,也对沙丘沙的物源具有一定的指示作用;但从单个沙丘来看,表层沉积物粒度特征在空间上的变化可以体现不同类型沙丘和同一沙丘不同部位风沙动力过程的差异[5-8]。20世纪90年代以来,学者对中国腾格里沙漠、响水河两岸、宁夏沙湖南岸、察尔汗盐湖等的沙丘地表沉积物粒度特征进行分析研究,通过沉积物粒度特征、形态特征和物质组成重建其形成发育的沉积环境[9-15]。以往研究多集中于不同地区或不同类型沙丘的形态特征、形成时间、环境及物质来源等方面的描述,但是对同一地区不同地貌部位粒度特征的研究较少。

1 研究区概况

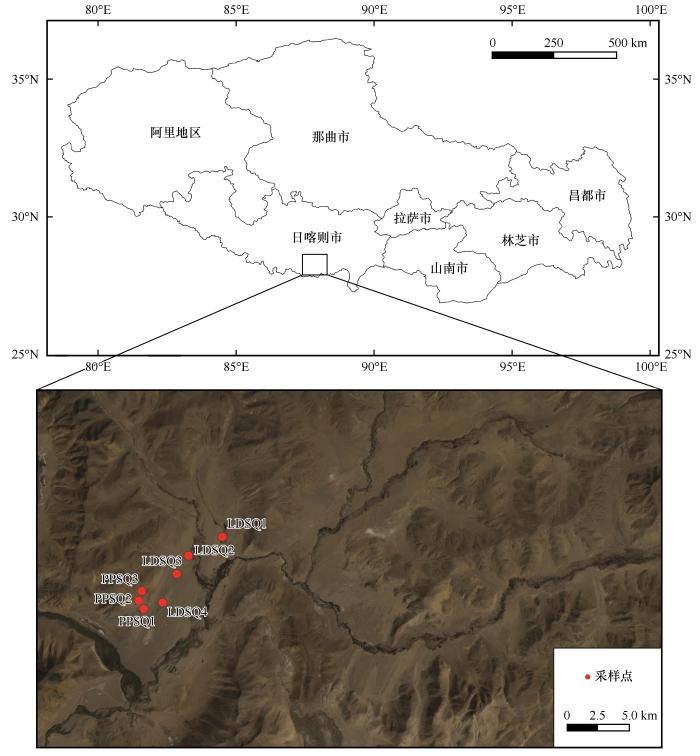

朋曲流域位于西藏自治区日喀则市南部喜马拉雅山北麓湖盆区[23],27°49′—29°10′N、85°42′—88°57′E,地貌以中切割高山山地为主,间有河滩和湖盆宽谷小平原,地势南北高、中间低(图1)。气候为高原温带半干旱气候,年平均气温2 ℃,1月平均气温 -8 ℃,7月平均气温12 ℃。年降雨量236 mm,且多集中在夏季,年内干湿季分明,日照足,辐射强,蒸发旺盛,多大风。该地区地貌主要受风力和流水作用的影响,风向以SSW方向为主[24-25]。主要植被类型包括灌丛、草地、高山植被和耐旱作物,随着人口的迅速增长,生态环境恶化,水土流失和风沙危害加剧,植被轻度退化,类型以高山灌丛、草甸、草原等高山植被为主,土壤类型主要为寒钙土和寒冻土。朋曲流域区域内风沙活动强烈,风沙沉积地貌广泛分布于协林藏布、吉隆藏布以及曲强藏布宽谷区,其中又以协林藏布宽谷区尤为集中。协林藏布宽谷区谷底南北长20 km,宽度2—6 km,沙物质主要来源于朋曲河流沉积物。风沙地貌类型包括流动沙丘、爬坡沙丘(片)、灌丛沙堆等,其中流动沙丘主要分布在协林藏布两侧河漫滩、阶地面以及周边山坡[23]。

图1

2 样品采集与研究方法

2.1 样品采集

在研究区内选择河漫滩、河流阶地及山坡上共7个流动沙丘采集沙样,LDSQ1位于河漫滩上,LDSQ2位于一级阶地,LDSQ3位于二级阶地,LDSQ4位于三级阶地。LDSQ1、LDSQ2、LDSQ4在空间分布上具有连续性,LDSQ4位于上风向,LDSQ2位于LDSQ4的下风向,相距约2 km,LDSQ1位于LDSQ2的下风向,且位置最低。PPSQ1、PPSQ2、PPSQ3位于山坡迎风坡坡面上,分别位于坡麓、坡中、坡顶,在空间分布上也具有空间连续性。粒度样品均取表层以下5 cm沉积物,以约10 m的间距采集了流动沙丘自迎风坡底部到背风坡底部的粒度样品共64个。测量参数包括经纬度、海拔、迎风坡长、背风坡长、迎风坡坡度、背风坡坡度,其中山坡上的沙丘因为叠加了山坡原有的坡度,迎风坡坡度较大。各沙丘形态参数如表1所示。此外,另采集现代河床表层泥样品3个。

表1 流动沙丘与河床形态参数及取样信息

Table 1

| 测量参数 | LDSQ1 | LDSQ2 | LDSQ3 | LDSQ4 | PPSQ1 | PPSQ2 | PPSQ3 | 河床 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地理位置 | 纬度(N) | 28°29′18″ | 28°31′24″ | 28°31′39″ | 28°32′13″ | 28°29′04″ | 28°29′13″ | 28°29′19″ | 28°30′11″ |

| 经度(E) | 87°39′28″ | 87°40′36″ | 87°41′17″ | 87°42′17″ | 87°38′18″ | 87°38′19″ | 87°38′20″ | 87°42′30″ | |

| 地貌部位 | 河漫滩 | 一级阶地 | 二级阶地 | 三级阶地 | 坡麓 | 坡中 | 坡顶 | 河床 | |

| 海拔/m | 4 171 | 4 191 | 4 191 | 4 194 | 4 403 | 4 434 | 4 463 | / | |

| 坡度/(°) | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.15 | 13.61 | 14.41 | 14.13 | / | |

| 迎风坡 | 长度/m | 81 | 44 | 100 | 68 | 40 | 30 | 15 | / |

| 坡度/(°) | 8.8 | 7.3 | 1.3 | 6.1 | 26 | 27 | 25 | / | |

| 背风坡 | 长度/m | 26 | 16.4 | 40 | 13 | 6.5 | 2.5 | 0.9 | / |

| 坡度/(°) | 28.5 | 28.5 | 32 | 32 | 32 | 31.5 | 31 | / | |

| 粒度样数/个 | 9 | 7 | 14 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | |

2.2 研究方法

采集沙样在兰州大学西部环境教育部重点实验室粒度测试中心进行样品前处理和粒度测试。粒度测试采用英国Malvern公司Mastersizer2000型激光粒度仪进行分析,仪器测量范围为0.02—2 000 μm,重复测量误差小于2%。仪器分析的遮光度均控制在8%—20%,残差均控制在2%以内,对遮光度大于20%和小于8%、残差大于2%的样品进行补测。采用乌顿-温德华式(Uddeh-Wentworth)粒级标准进行粒级划分[26-27]。采用Folk和Ward公式[28],计算平均粒径(Mz)、分选系数(σ)、偏度(SK)、峰度(Kg),并通过频率分布曲线与概率累积曲线表述沉积物颗粒分布特征[29-30]。

3 结果与分析

3.1 粒度组成

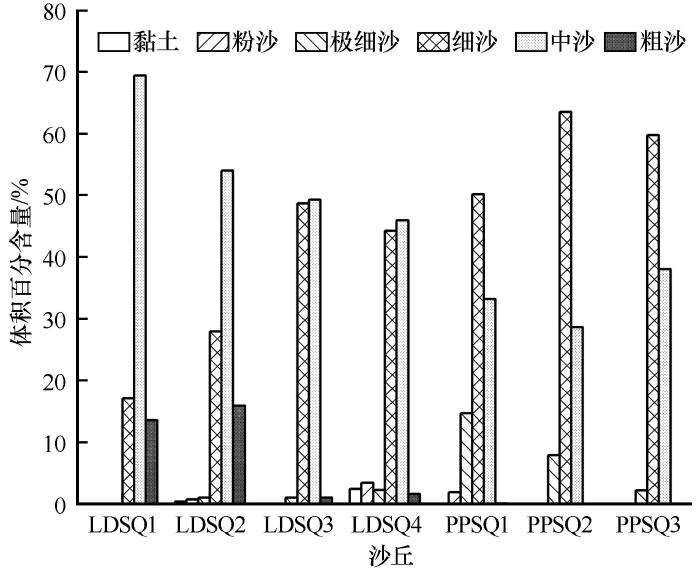

流动沙丘表层沉积物以细沙与中沙为主,分别占46.51%、40.52%;其次为极细沙与粗沙,分别占5.86%、5.87%;黏土与粉沙含量极低,共仅占总含量的1.22%(表2)。现代河床样品各粒级均有出现,组分占比由高到低依次为细沙、粉沙、极细沙、中沙、黏土、粗沙,占比分别为27.30%、26.17%、23.78%、15.51%、4.65%、2.57%。与现代河床泥样粒度组成相比较,流动沙丘粒级分布较为集中,多为细沙与中沙组分。从河漫滩到河流阶地到山坡,流动沙丘粒度组成逐渐变细,具体表现为中沙由54.63%减少至32.74%,细沙由33.12%增加至63.31%。

表2 河床与流动沙丘表层沉积物粒度组成

Table 2

| 沙丘序号 | 粒度分级(平均值)/% | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 黏土 <0.004 mm | 粉沙 0.004—0.063 mm | 极细沙 0.063—0.125 mm | 细沙 0.125—0.25 mm | 中沙 0.25-0.5 mm | 粗沙 >0.5 mm | |

| 河床 | 4.65 | 26.17 | 23.78 | 27.30 | 15.51 | 2.57 |

| LDSQ1 | 0.39 | 0.72 | 1.51 | 33.12 | 54.63 | 9.62 |

| LDSQ2 | 0.35 | 0.66 | 0.73 | 16.72 | 53.60 | 27.94 |

| LDSQ3 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 53.75 | 40.32 | 0.51 |

| LDSQ4 | 1.87 | 3.00 | 5.05 | 47.02 | 41.80 | 1.26 |

| PPSQ1 | 0.00 | 0.75 | 13.17 | 51.80 | 33.50 | 0.79 |

| PPSQ2 | 0.00 | 0.80 | 11.27 | 59.84 | 27.11 | 0.96 |

| PPSQ3 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 63.31 | 32.74 | 0.01 |

不同地貌部位流动沙丘表层沉积物粒度组分特征呈现两种变化趋势。第一,由河漫滩至河流三级阶地流动沙丘的粒度组分呈变细趋势;第二,山坡上流动沙丘由坡麓至坡顶粒度呈变粗趋势。具体表现为河漫滩与河流阶地中沙组分占比最高,其次为细沙,从河漫滩至河流三级阶地中沙占比逐渐下降,由54.63%减少至41.80%,细沙占比呈增长趋势,由33.12%增加至47.02%;山坡上流动沙丘沉积物中,细沙组分占比最高,其次为中沙,从坡麓至坡顶细沙组分占比逐渐变大,由51.80%增加至63.31%,极细沙组分逐渐减少,由13.17%减少至3.93%,中沙组分几乎持平,黏土组分完全消失。

不同地貌部位上流动沙丘丘顶表层沉积物优势粒级皆为细沙与中沙,由河漫滩至三级阶地7个流动沙丘丘顶细沙组分占比为17.06%、27.90%、48.66%、44.23%、50.14%、63.51%、59.74%,中沙组分占比为69.39%、54.02%、49.28%、45.91%、33.18%、28.62%、38.01%,河漫滩至三级阶地流动沙丘丘顶有少许粗沙成分,且占比整体呈降低趋势(图2)。山坡上的流动沙丘粗沙组分完全消失,从坡麓到坡顶流动沙丘丘顶极细沙组分占比也呈降低趋势,坡中与坡顶的流动沙丘丘顶仅极细沙、细沙与中沙3种粒级,粒级越来越集中。

图2

图2

流动沙丘丘顶表层沉积物粒度组成

Fig.2

Variation in grain size distribution of the moving dune

3.2 粒度参数

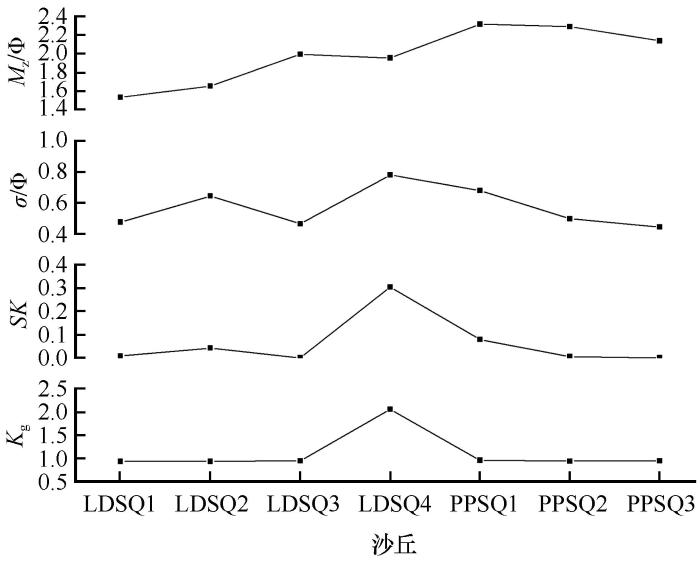

流动沙丘不同部位表层沉积物分选稍有差别,在迎风坡下部和背风坡底部分选相对较差,沙丘顶部和脊线位置沉积物分选最好。7个流动沙丘表层沉积物平均粒径1.41—2.32 Φ,平均值为2.03 Φ;分选系数0.45—0.79 Φ,平均值为0.58 Φ,分选较好;偏度0.01—0.25,平均值为0.06;峰度0.98—1.80,平均值为1.07。

流动沙丘平均粒径整体按照河漫滩-河流阶地-山坡的次序变小,在不同地貌部位具体有两种变化趋势,在河漫滩与河流阶地上随着海拔的升高平均粒径变小,在山坡上由坡麓至坡顶随海拔升高平均粒径呈变大趋势(表3)。LDSQ4、LDSQ2、LDSQ1的分选系数分别为0.79、0.60、058 Φ,可见河漫滩与河流阶地上流动沙丘表层沉积物粒度组成沿主导风向(西南-东北)分选性不断变好,粒径分布越来越集中。山坡上的流动沙丘PPSQ1、PPSQ2、PPSQ3的分选系数分别为0.62、0.52、0.45 Φ,可见由坡麓至坡顶(接近主导风向)流动沙丘分选性也不断变好,粒径分布越来越集中,所以朋曲流域流动沙丘风力分选作用明显好于水动力分选。不同地貌部位流动沙丘偏度与峰度没有明显变化规律。

表3 流动沙丘表层沉积物粒度参数

Table 3

| 样品名称 | Mz/Φ | σ/Φ | SK | Kg |

|---|---|---|---|---|

| LDSQ1 | 1.78 | 0.58 | 0.03 | 0.96 |

| LDSQ2 | 1.41 | 0.60 | 0.04 | 0.95 |

| LDSQ3 | 2.12 | 0.53 | 0.01 | 0.95 |

| LDSQ4 | 2.14 | 0.79 | 0.24 | 1.80 |

| PPSQ1 | 2.27 | 0.62 | 0.05 | 0.96 |

| PPSQ2 | 2.32 | 0.52 | 0.02 | 0.95 |

| PPSQ3 | 2.21 | 0.45 | 0.01 | 0.95 |

| 平均值 | 2.03 | 0.58 | 0.06 | 1.07 |

由河漫滩至坡顶7个流动沙丘丘顶平均粒径分别为1.53、1.65、1.20、1.96、2.31、2.29、2.14 Φ,可见河漫滩到河流阶地再到山坡,流动沙丘丘顶表层沉积物平均粒径整体呈减小态势,分选系数分别为0.48、0.64、0.47、0.78、0.68、0.50、0.45 Φ,分选性由三级阶地向两侧逐渐变好。LDSQ4与PPSQ1距离较近,且都位于上风向,因此分选系数相近;LDSQ4的偏度值与峰度值分别为0.31、2.06,与其他沙丘差异较大,且明显大于其他流动沙丘,山坡上的流动沙丘的参数特征变化较小(图3)。

图3

图3

流动沙丘顶部表层沉积物粒度参数变化

Fig.3

Variation in grain size parameters at the top of the moving dune

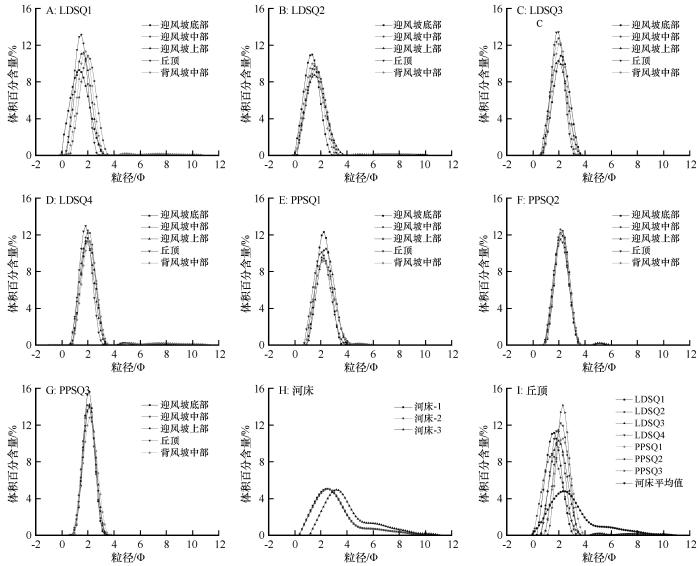

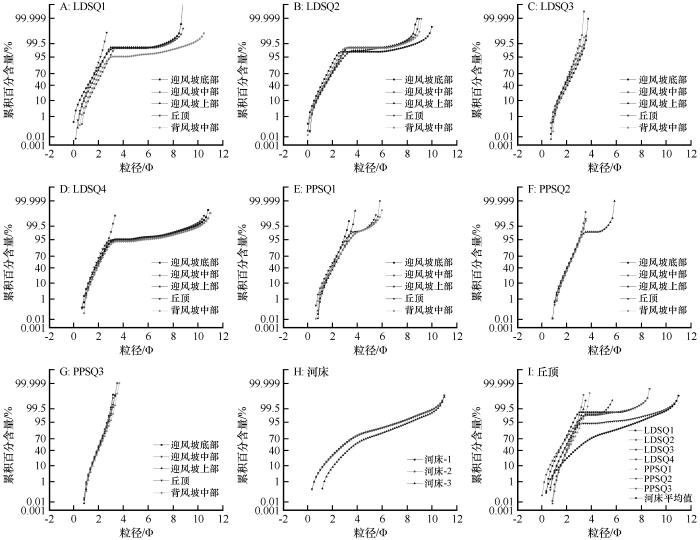

3.3 频率分布曲线和概率累积曲线特征

从图4A—G可以看出,朋曲流域不同地貌部位流动沙丘的粒度频率分布曲线呈现很好的一致性,均为典型单峰形态,说明沉积环境稳定,物质来源单一。7个流动沙丘的峰值均介于1—4 Φ,峰态均为近似正态峰,曲线较高、较窄,曲线斜率非常高,表明分选性非常好。主体沙丘由坡脚至坡顶粒径变细,最细粒径出现在滑落面中部,分选性也沿同一方向变好,与前人研究结果一致[31-32]。7个流动沙丘由河漫滩至河流阶地再到山坡频率曲线峰值变高,区间变窄,整体上随河漫滩-河流阶地-山坡的变化向右偏移,可见粒度逐渐变细。河漫滩与河流阶地上的流动沙丘除LDSQ3之外都有一个较长的细尾,山坡上的流动沙丘细尾明显较短,表明山坡上流动沙丘表层沉积物的细颗粒组分明显少于河漫滩与河流阶地。对比不同地貌部位流动沙丘顶部频率分布曲线发现,由河漫滩到河流阶地再到山坡上流动沙丘丘顶频率分布曲线整体向右偏移且逐渐变窄,峰值变高,由河漫滩至坡顶7个流动沙丘丘顶峰值最高分别为11.16%、8.74%、10.29%、11.34%、10.52%、12.21%、14.15%,可见粒级越来越集中,一级阶地频率分布曲线峰值明显低于河漫滩(图4I)。3个河床泥样粒度频率分布曲线峰态相似,峰值位于2—4 Φ,与研究区流动沙丘相比曲线峰较宽、较矮(图4H)。

图4

图4

流动沙丘与河床表层沉积物粒度频率分布曲线

Fig.4

Frequency distribution curve of grain size of surface sediments on mobile dunes and riverbed

河漫滩与河流阶地上流动沙丘LDSQ1、LDSQ2、LDSQ4概率累积曲线明显由两段组成,分别代表跃移组分和悬移组分,二者节点位于3 Φ左右,粗颗粒组分由粗沙、中沙、细沙组成,其含量约为99.5%,且大于3 Φ的曲线部分逐渐变短,表明黏土、极细沙组分逐渐变少,主要成分粒度为0—3 Φ,以跃移组分为主,悬移组分含量较少,且逐渐减少(图5)。LDSQ3概率累积曲线表现为一段式分布特征,主要由跃移组分组成,表明沙丘由单一的动力机制形成,且曲线较陡,沉积物分选性好。山坡上流动沙丘PPSQ1、PPSQ2概率累积曲线由明显两段组成,但第二段长度明显小于河漫滩与河流阶地处流动沙丘,PPSQ3为一段式分布特征。朋曲流域不同地貌部位流动沙丘粒度概率累积曲线的粒径范围为0—4 Φ,曲线均较陡,沉积物分选性好,且山坡上沙丘粒度概率曲线图中的线段最陡,表明其分选性最好。7个流动沙丘粒度<3 Φ组分的概率累积曲线斜率明显大于粒度>3 Φ的概率累积曲线,表明粒度<3 Φ组分的分选程度比粒度>3 Φ组分的分选程度要好得多,即较粗的粒度组成部分明显要好于较细的粒度组成部分。LDSQ3、PPSQ1、PPSQ3流动沙丘丘顶表层沉积物粒度概率累积曲线呈一段式特征,LDSQ1、LDSQ2、LDSQ4、PPSQ2呈两段式特征。3个河床泥样的粒度概率累积曲线特征相似,均呈一段式特征,且较平缓,说明其分选性较差。

图5

图5

流动沙丘与河床表层沉积物粒度概率累积曲线

Fig.5

Probability distribution curve of grain size of surface sediments from mobile dune and riverbed

4 讨论

4.1 沙源地对不同地貌部位流动沙丘粒度的影响

朋曲流域地表沙物质分布十分广泛,风成沙与河流相沙具有继承性,前者主要是从后者分选出来的[33]。研究区现代河床上表层沉积物各组分较为均匀,黏土、粉沙、粗沙占比明显高于流动沙丘。LDSQ1和LDSQ2分别位于河漫滩与河流一级阶地上,每年夏季河水上涨,河水距沙丘较近,提供了充分的粗沙颗粒,且沙丘所含水分较多,沙丘沙不易被风动力带走,沙丘属于消亡阶段;冬季河流水位下降,河漫滩沙丘距河流较远,受到强劲的西南风吹蚀、搬运、堆积,因此河漫滩上的沙丘每年周期性地消亡与堆积,较其他流动沙丘粗颗粒组分较多。距沙源地的远近也会影响沙丘形态与粒级,结合LDSQ1—LDSQ4的粒度参数组分特征,可以看出由河漫滩至河流高级阶地粒度组成逐渐变细,因此河漫滩与河流阶地上流动沙丘的沙源地可能是LDSQ1所在的河漫滩或河床。

结合PPSQ1—PPSQ3的粒度组分特征与参数特征图,山坡上的流动沙丘表层沉积物粒度组成在空间上表现为沿山坡向上粒径整体变粗,分选逐渐变好,推测爬坡沙丘的沙源可能是PPSQ1上风向的河床或河漫滩。PPSQ1位于山坡坡麓,粗沙未搬运至较远处在此堆积,随着与河床距离的增加,极细沙、细沙与中沙组分被搬运沿山坡向上运移,且极细沙在搬运过程中不断被磨圆侵蚀,占比逐渐减少,所以粒级整体变粗。而LDSQ4位于河流三级阶地上,且位于河谷拐弯处与河流拐弯处内侧,靠近右侧河流,但是当地的主导风向为西南风,因此LDSQ4的沙源既可能是来自于LDSQ1附近的河漫滩或河床,也可能是来自于沙丘左边河流拐弯处的河床,也可能是双向交互的结果。

4.2 风况对不同地貌部位流动沙丘粒度的影响

沙丘表层沙粒的粒径大小受沙源和动力过程与沉积环境的共同影响,主要取决于哪个因素的影响最大[35]。朋曲流域按《青藏高原土地沙漠化区划》属于藏南河谷湖盆区朋曲流域亚区,谷坡与谷底极少有植物生长,地势西高东低,冬季受冷性高压控制,风力较强,河谷走向与风向几乎平行助长了风的强度,加之与山谷风的叠加使其西南风力更强。河漫滩、阶地及山坡上流动沙丘表层沉积物粒度较细,分选性都是沿着主导风向自西南向东北分选逐渐变好,表明朋曲流域流动沙丘表层沉积物粒度特征主要受风动力条件影响。对比河漫滩与阶地上流动沙丘LDSQ4、LDSQ3、LDSQ2、LDSQ1的沉积物粒度参数特征可以看出,由上风向到下风向沉积物粒度分选程度不断变好。LDSQ4与PPSQ1沉积环境较为相似,都位于河谷上风向,因此粒度组分特征与参数特征较为相似,分选性最差。

沙丘粒度变化与沙源粒度组成密切相关,风力一般分选出粒级小于2.5 Φ的沙粒,而粗于2.5 Φ的沙粒受风选作用与重力作用影响,沿着坡面滑落,不易爬升到坡顶[36]。PPSQ1、PPSQ2、PPSQ3位于山坡坡面,为新月形爬升沙丘,在倾斜床面上从坡麓向坡顶输移,沉积物以细沙为主,约占总含量的一半以上,其次为中沙和极细沙,粗沙含量明显少于阶地上的流动沙丘,因此山坡上的爬坡沙丘粗颗粒极少,粗于2.5 Φ的沙粒不易沿坡面爬升,因此沿坡底至坡顶粗沙组分逐渐减少;山坡上的流动沙丘沙粒长期受到风力吹蚀,粉沙与黏粒被风吹扬,进入大气中,搬运到更远的地方。分选性沿主导风向从坡麓至坡顶逐渐变好。对比朋曲流域不同地貌部位流动沙丘表层沉积物粒度特征可以明显看出,粒级呈现出河漫滩>阶地>山坡的特征,在较为平坦的地貌部位,距沙源越远,粒径越小,而在较为陡峭的山坡上,距沙源越远粒径反而变大,分选性均沿主导风向自西南向东北逐渐变好。

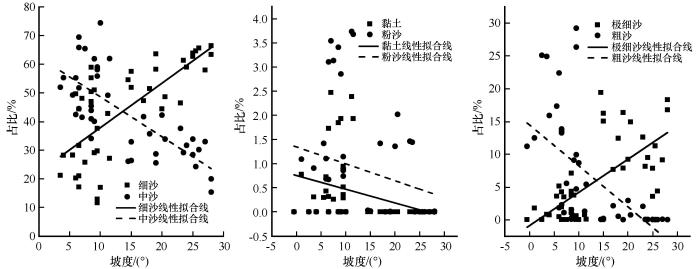

4.3 迎风坡坡度对沙丘粒度特征的影响

本次采集样品的迎风坡坡度-0.5°—28°,根据皮尔逊相关性分析,沙丘的坡度与粒度之间的相关系数范围为-0.74—0.69,平均值为-0.08,拟合优度0.06—0.55,平均值为0.35,坡度与细沙、极细沙呈正相关,与黏土、中沙、粗沙呈负相关,可见除了极细沙与细沙,其他沙丘表层沉积物随坡度的变大粒级所占比例均变小,随坡度的变大沙丘表层沉积物整体趋于变细(图6)。15°为不同组分含量分界点,坡度大于15°时,黏土、粉沙与粗沙几乎消失,大于15°粗颗粒含量开始低于细颗粒含量。河漫滩上沙丘迎风坡样品坡度范围为1°—9.5°,阶地上沙丘迎风坡样品坡度为5.5°—11.5°,山坡上沙丘迎风坡样品坡度(山坡坡度叠加沙丘坡度)为14.5°—28°。7个沙丘样品坡度从河漫滩至山坡逐渐变大,流动沙丘表层沉积物粒度特征表现为由河漫滩到河流阶地再到山坡细沙组分增加,中沙组分减少。山坡上的沙丘(PPSQ1、PPSQ2、PPSQ3)坡度叠加了山坡与沙丘的坡度,整体坡度大于15°,坡麓至坡顶坡度减小,细沙组分占比超过中沙组分,极细沙组分明显减少,颗粒组成呈现变粗趋势。

图6

图6

沙丘表层沉积物粒度与坡度散点图

Fig.6

Scatter diagram of grain size and slope of surface sediments on sand dunes

4.4 青藏高原流动沙丘粒度特征对比分析

5 结论

朋曲流域流动沙丘表层沉积物以细沙、中沙为主,分选较好,偏态为正偏与极正偏,峰态等级大多尖锐。频率分布曲线均为单峰形态,曲线峰较高较窄,概率累积曲线斜率较大且多由两段组成,表明朋曲流域流动沙丘粒级分布集中。河床泥样各粒级分布均匀,细沙、粉沙、极细沙占比较大。

朋曲流域不同地貌部位流动沙丘表层沉积物粒度分布具有一定相似性,粒径级配相对一致。具体表现为按照河漫滩-河流阶地-山坡的次序,流动沙丘表层沉积物粒度逐渐变细,不同地貌部位流动沙丘分选性均沿主导风向自西南向东北逐渐变好,山坡顶部流动沙丘的分选性最好,几乎不含粗沙组分,这是重力分选与风力分选共同作用的结果。

朋曲流域河漫滩与河流阶地流动沙丘表层沉积物组分以中沙为主,细沙次之,且随海拔升高粒径变细,分选变好;山坡流动沙丘以细沙为主,中沙次之,从坡麓至坡顶随海拔升高粒径变粗,分选变好,表明不同地貌部位流动沙丘沙物质来源于朋曲不同河段。与西藏其他地区相比,朋曲流域流动沙丘表层沉积物粒度较粗,分选更好,表明朋曲流域流动沙丘更靠近物源,且风力分选作用更好。

参考文献

Palaeoenvironmental implication of grain-size compositions of terrace deposits on the western Chinese Loess Plateau

[J].

Depositional mechanisms from the size analysis of clastic sediments

[J].

雅鲁藏布江河谷加查-米林段沙丘成因

[J].

宁夏沙湖南岸沙丘沙粒度特征及其成因分析

[J].

察尔汗盐湖沙漠沙丘沉积物粒度特征分析

[J].

库姆塔格沙漠典型线形沙丘粒度特征

[J].

库姆塔格沙漠沉积物粒度端元特征及其物源启示

[J].

民勤县固定与半固定沙丘粒度特征分析

[J].

西藏生态环境稳定性评价研究

[J].

雅鲁藏布江曲水-泽当段风沙活动动力条件分析与风沙灾害防治建议

[J].

Mechanical composition of clastic sediments

[J].

A scale of grade and class terms for clastic sediments

[J].

Brazos River bar:a study in the significance of grain size parameter

[J].

Particle size variation over a transverse dune in the Nafüd as Sirr,central Saudi Arabia

[J].

Longitudinal dunes of the northwestern edge of the Simpson Desert,Northern Teritory,Australia,1. Geomorphology and grain size relationships

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号