0 引言

水循环是大气圈、水圈、岩石圈、冰冻圈和生物圈之间相互作用的枢纽,连接着大气水、地表水、地下水和生态水,在维持地球能量平衡及全球气候和生态环境变化中发挥着重要作用[1 -2 ] 。水系统以水循环为纽带,将蒸发蒸腾、水汽输送、凝结降水等方式的自然生态过程和受人类活动影响的社会水文过程联系在一起,通过各要素及其相互作用形成[3 ] 。降水、蒸散发、径流、社会经济耗水等是水系统结构的重要组成,其变化深刻影响着水资源与生态系统的结构和演变,进而对人类社会的生产与发展产生重要影响[4 -5 ] 。伴随着人类社会的发展与演替,自然需水与社会耗水之间呈现明显的竞争关系,以自然状态为主的水循环过程逐渐向自然-社会水系统模式演化[6 -8 ] 。因此,研究水系统结构的演变,对于揭示水系统要素变化及其效应、厘清自然系统与社会系统供需之间的矛盾关系、优化水资源结构等方面具有重要参考价值。

目前,对于水系统的研究大多从单一系统角度出发,对自然水循环要素或社会用水结构变化进行分析,较少考虑到自然-社会之间的互馈与耦合机制。刘启航等[9 ] 基于多源遥感数据集对西北内陆区降水、蒸散发、土壤水分、地表水等水量平衡要素时空变化进行分析,发现升温导致低海拔地区各水循环要素呈现一定的增加趋势;Zhao等[10 ] 基于水量平衡模型探究了毛乌素地区生态恢复工程对陆地水资源的影响;Liang等[11 ] 发现生态恢复措施对径流减少的作用大于气候变化,不同区域生态恢复对径流变化的影响存在较大差异;Zhou等[12 ] 基于水量平衡的归因模型,对中国用水模式演变及驱动机制进行分析,认为中国用水呈现增速变缓的趋势,且灌溉和工业节水是其中最重要的因素。这些研究从不同的角度、不同的时空尺度对水循环要素进行了分析,对理解水系统结构,了解区域水资源变化特征提供了有力支持。但是现有研究大都只关注单一水循环要素的时空演变,很少从自然和社会系统的角度分析各要素在整体中所占的比例,在空间尺度上,只针对特定的全流域,对于流域内部水循环要素的空间分异规律鲜有研究,缺乏对流域整体水系统结构变化规律的认识,难以反映流域的水系统变化过程。

黄河流域作为生态环境的脆弱区和气候变化的敏感区,其水资源问题关系到整个流域的生态保护治理和高质量发展战略的实现[13 -14 ] 。自退耕还林还草等生态恢复工程措施实施以来,黄河流域植被覆盖度明显增加,对区域水系统变化机制产生了重要影响。植被的增加一方面遏制了黄河流域中游地区因降水产生的水土流失,但也会导致流域产流的下降[15 -18 ] ;另一方面增大了下垫面的植被蒸腾,引起土壤水分减少,造成土壤水供需不平衡[19 ] 。此外,黄河流域作为中国重要的粮食和能源基地,农业用水比重占到整个流域的60%以上,大规模的能源开发同样需要大量的水资源,导致水资源的供需矛盾突出。随着人口和社会经济的增长,人类对水资源的需求不断上升,对地表水的过度利用和地下水的过度开采,导致人与生态系统的“水竞争”关系进一步加剧,已显著改变了黄河流域的水循环过程和水资源格局。本研究基于自然-社会水系统视角,从整个黄河流域到二级水资源分区的空间尺度,利用降水、径流、蒸散发、社会经济耗水以及水库蓄水等数据,对黄河流域1998—2018年水系统变量和水系统结构演变规律进行研究,以期丰富和发展黄河流域水系统研究,对科学调控水资源、保障流域水安全、实现生态保护和高质量发展提供科学依据。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

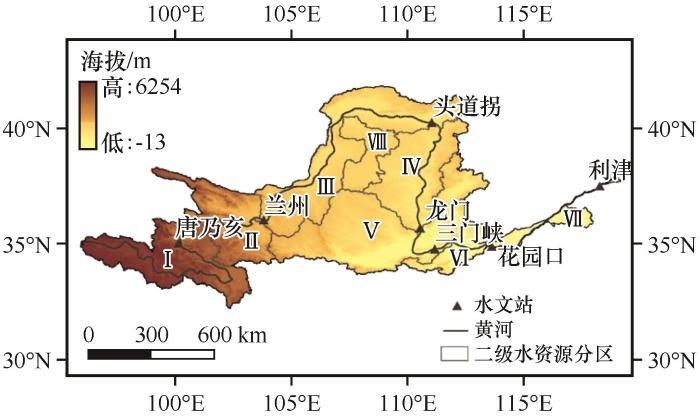

黄河流域位于中国中北部,幅员辽阔,山脉众多,覆盖青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等9个省区,面积约79.5万km2 ,32°—41°N、95°—119°E(图1 ),横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原以及华北平原。气候复杂多样,北部属干旱气候,中北部属半干旱气候,南部属湿润、半湿润气候,流域内大部分地区年降水量200—650 mm,集中在6—9月;地势由西向东降低,各子流域气候类型和地貌差异悬殊[20 -21 ] 。黄河流域在中国经济发展和生态安全方面具有十分重要的地位,人口约占全国的23.3%,生产总值约占全国的26.5%,但该流域生态环境较为脆弱,上游部分地区天然草场退化严重,水源涵养功能下降,中游水土流失和水资源污染问题严峻,下游流量偏低,湿地萎缩等生态问题突出[22 -24 ] 。

图1

图1

黄河流域研究区概况及其二级水资源分区

Ⅰ:龙羊峡以上;Ⅱ:龙羊峡至兰州;Ⅲ:兰州至头道拐;Ⅳ:头道拐至龙门;Ⅴ:龙门至三门峡;Ⅵ:三门峡至花园口;Ⅶ:花园口以下;Ⅷ:内流区

Fig.1

Location of Yellow River Basin and its Secondary divisions of water resources

1.2 数据来源与处理

采用1998—2018年黄河流域相关的水文及社会经济数据进行水系统演变分析。降水数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn )640个站点数据,并使用GIDS(Gradient plus Inverse-Distance-Squared)方法对其进行空间插值,获得连续空间尺度降水数据[25 ] ;蒸散发数据采用GLEAM产品(https://www.gleam.eu/ ),该产品基于Priestley-Tylor模型并结合再分析降水数据和多源遥感数据来估算地表蒸散发,已在流域土壤水分评估、蒸散发时空变化等领域得到广泛应用[26 ] ;GRACE陆地水储量数据来源于德国地学中心发布的R06产品,时间序列为2003—2017年,并通过相邻月份的数据对缺失值进行插补,用于验证基于水量平衡模型所计算的水资源变化量。黄河流域径流及二级水资源分区的地表耗水、地下耗水数据,包括农田灌溉、林牧渔畜、工业等耗水量及水库蓄变量均来自水利部黄河水利委员会发布的《黄河水资源公报》,并经汇总整理得到相应时间段内社会经济耗水数据;人口、GDP和灌溉面积数据来源于国家地球系统科学数据共享服务平台以及各省、市统计年鉴,其中部分缺失数据采用线性插值进行填补(表1 )。

1.3 研究方法

1.3.1 流域水量平衡模型

水量平衡是耦合生态系统与社会经济的重要纽带,本文基于自然-社会二元水循环理论框架,利用水循环要素(降水、蒸散发、径流、社会经济耗水、水库蓄变)5个主要部分,构建黄河流域水量平衡方程[4 ,27 ] :

∆ G = P + R i n - E T - E s o c i e t y - R o u t + ∆ V (1)

E s o c i e t y = E a g r i c u l t u r e + E f o r e s t r y + E i n d u s t r y + E u r b a n + E l i f e + E e c o l o g y (2)

式中:P 为流域降水量;R in 表示流进该流域的径流量;ET 为自然蒸散发;E society 为流域社会经济耗水量,其中包括E agriculture 、E forestry 、E industry 、E urban 、E life 、E ecology ,分别表示农业灌溉、林牧渔畜、工业、城镇公共、居民生活以及生态环境耗水量;R out 表示流出该流域的径流量;∆V 为流域内水库蓄变量;∆G 为流域水资源变化量,包含地下水及土壤水储量的变化。

利津站是黄河入海前的最后一个水文站,将其径流观测数据作为黄河流域径流量,结合蒸散发、社会经济耗水以及水库蓄变量数据,一方面基于水量平衡方程计算得到1998—2018年黄河流域水资源变化情况,另一方面采用GRACE重力卫星反演得到黄河流域水储量变化值,并对水量平衡计算结果进行验证。由于数据缺失,只估算出2003—2016年水储量变化。

1.3.2 Mann -Kendall 趋势检验

采用非参数统计检验方法,即Mann-Kendall(M-K)趋势检验法分析各水循环变量多年变化趋势,该方法已在全球气候、水文等变量趋势检验上得到了广泛的应用[28 ] 。对于具有n 个样本的时间序列x ,构造一秩序列,M-K方法定义了标准统计量Z :

Z = S - 1 V a r ( S ) , S > 0 0 , S = 0 S + 1 V a r ( S ) , S < 0 (3)

S = ∑ k = 1 n - 1 ∑ j = k + 1 n s i g n ( x j - x k ) (4)

式中:xj 、xk 分别为j 、k 年对应变量的值,并且k >j 。

s i g n ( x j - x k ) = 1 , x j - x k > 0 0 , x j - x k = 0 - 1 , x j - x k < 0 (5)

V a r S = n n - 1 2 n + 5 18 (6)

根据M-K检验,若统计量Z 为正值表示呈增加趋势,若Z 为负值表示呈减小趋势。当|Z |≥1.96表明该序列在给定显著性水平(α =0.05)变化较为显著,若|Z |>Z 1- α ⁄2 ,表明该序列在α 置信度水平下不显著。

1.3.3 趋势分析

一元线性回归分析能够模拟每个栅格的变化趋势,通过计算每个栅格的线性趋势系数,可以反映黄河流域水系统要素的时空格局演变特征[29 ] ,计算方法为:

s = m × ∑ i = 1 m i × V i - ∑ i = 1 m i ∑ i = 1 m V i m × ∑ i = 1 m i 2 - ∑ i = 1 m i 2 (7)

式中:s 为线性趋势系数;Vi 为第i 年的水循环要素值。当s >0时,表示呈现增加趋势;当s <0时,表示呈现减少趋势。

2 结果与分析

2.1 水储量特征

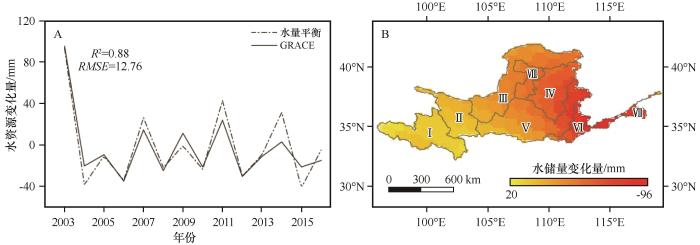

2003—2016年,基于水量平衡方程计算得到的黄河流域水资源量和采用GRACE重力卫星反演得到的黄河流域水储量变化在时间序列上趋势基本一致(图2 A),并且数值较为接近(R 2 =0.88)。基于水量平衡方程得到的水资源量相较于GRACE水储量而言在高值部分拟合结果误差较大,在低值部分拟合结果较好,2014年之后两者拟合结果误差偏大,这可能与GRACE数据在部分月份缺失较多有关,虽然采用了相邻月份的数据对其进行插补,但对最终结果仍会产生一定的影响。对于水资源变化而言,2004—2006年均为负值,表明水资源量不断减少,之后波动幅度略有减小,水资源变化逐渐趋于平稳。

图2

图2

黄河流域2003—2016年水资源量变化和GRACE重力卫星反演水储量的空间分布

Fig.2

The change of water resources and spatial distribution of terrestrial water storage based on GRACE during 2003-2016 in the Yellow River Basin

基于GRACE数据反演得到黄河流域2003-2016年水储量变化空间分布表明,黄河流域约76.53%的区域水储量变化量为负值,大部分地区多年水储量一直处于亏损状态,且空间分布差异较大,水储量自西向东逐渐减少(图2 B)。兰州以上区域多年水储量变化为正值,水资源总量增加;兰州至龙门段水储量逐渐出现负值,表明该区域水资源量趋于稳定,但略有减少;龙门至三门峡东部以及三门峡以下区域多年平均水储量呈减少趋势,水资源亏损量最大。

2.2 水系统要素时间序列趋势特征

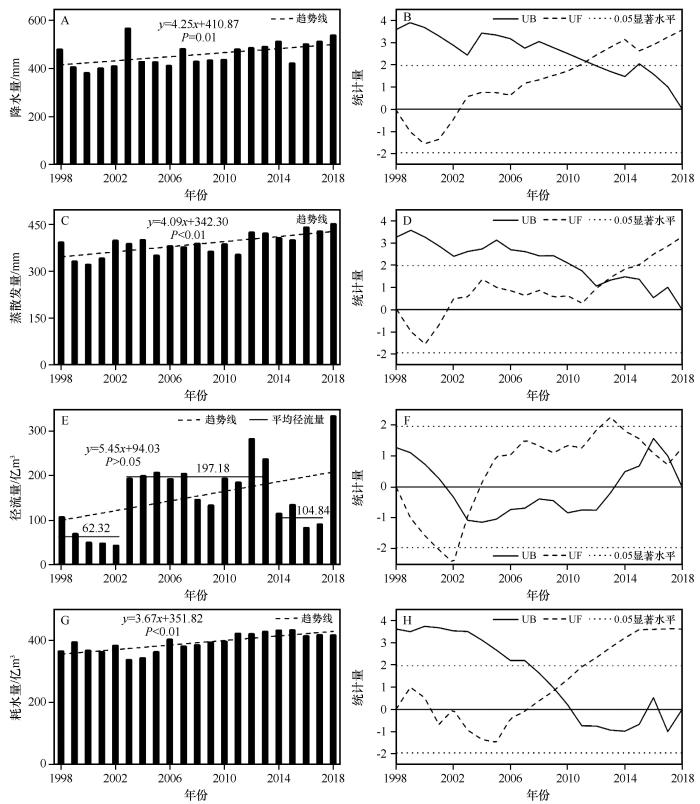

2.2.1 降水

1998—2018年黄河流域多年平均降水量为457.63 mm,以4.25 mm·a-1 的速率显著增加(P <0.05),2003年达到多年降水量峰值(图3 A)。M-K趋势检验结果表明,UF统计量在1998—2002年间小于0,降水呈现下降趋势,2002—2018年间UF统计量大于0,尤其在2011年之后UF统计量超过了临界值(α =0.05)表明降水呈显著上升趋势(图3 B)。

图3

图3

1998—2018年黄河流域降水、蒸散发、径流、社会经济耗水变化及M-K趋势检验结果

Fig.3

Changes of the precipitation, evapotranspiration, runoff and socio-economic water consumption in the Yellow River Basin and the M-K trend test result from 1998 to 2018

2.2.2 蒸散发

蒸散发量在1998—2018年呈现波动上升趋势,以4.09 mm·a-1 的速率略有增加(P <0.01,图3 C),多年平均蒸发量387.24 mm。M-K趋势检验结果与降水类似,1998-2001年蒸散发呈下降趋势,2002—2014年期间,UF曲线均不低于95%的置信水平线,表明这一时期蒸发虽呈现波动上升趋势,但上升幅度很小,2015年之后,呈显著上升趋势(图3 D)。此外蒸散发和降水的相关系数为0.66(P <0.01),表现出两者间显著的正相关关系。

2.2.3 径流

M-K趋势检验结果显示,整个黄河流域径流量在1998—2017年呈现3个阶段(图3 E、F),1998—2002年,多年平均径流量为62.32亿m3 ,且径流量呈现显著减少趋势;2003—2013年多年平均径流量为197.18亿m3 ,UF统计量大于0,径流呈波动上升趋势,但幅度较小;2013年之后径流急剧下降,但平均径流量较初期高。2018年达到21年来最大值,约333.8亿m3 。通过与降水对比发现,径流变化趋势及突变年份与降水较为一致,且两者呈现显著的正相关关系(P <0.05),2003年降水的急剧增加导致径流在该年份迅速增加以及2018年降水的增加可能在一定程度上引起径流增加。

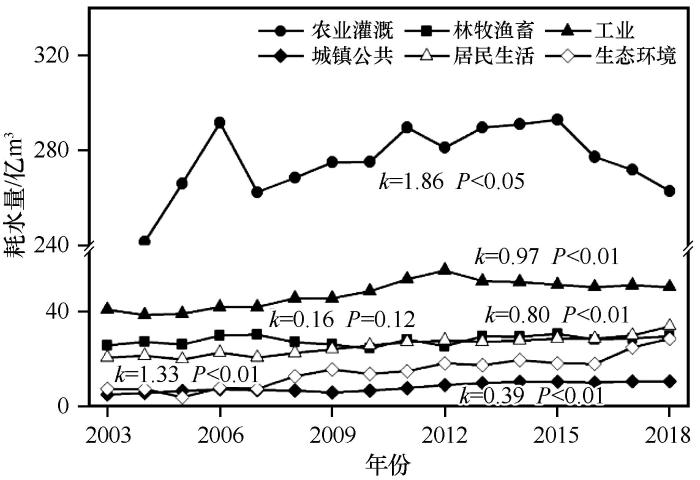

2.2.4 社会经济耗水

社会经济耗水量呈现3.67亿m3 ·a-1 速率的增加趋势(P <0.01,图3 G)。M-K趋势检验结果显示,1998—2002年UF统计量在0附近波动,变化幅度较小;2003—2018年UF统计量均大于0,总体呈上升趋势,且耗水总量呈现增速减缓特征(图3 H)。2003—2006年耗水增加速率为16.32亿m3 ·a-1 ,2007—2015年耗水增加速率为6.92亿m3 ·a-1 ,之后较为稳定。由于社会经济耗水在2003年前分为4类(农业、工业、城镇生活、农村人畜),2003年后社会耗水结构分为6类(农业灌溉、林牧渔畜、工业、城镇公共、居民生活、生态环境),因此本研究主要结合2003—2018年社会经济耗水数据分析各耗水分量的变化。农业灌溉耗水总体呈现先增后减的趋势,但2006年耗水量急剧增加,这可能与该年降雨量减少有关;工业耗水总体变化较小,2012年耗水量最大,之后呈减小趋势;林牧渔畜耗水量基本保持在27.99亿m3 上下波动;城镇公共、居民生活及生态环境耗水量总体呈现上升趋势(图4 )。

图4

图4

2003—2018年黄河流域社会经济耗水分量变化趋势

Fig.4

Changes in socio-economic water consumption components from 2003 to 2018 in the Yellow River Basin

2.2.5 水库蓄变量

1998—2018年黄河流域水库蓄变量总体呈增加趋势(图5 ),变化范围为-82.34亿m3 至144.13亿m3 (正值表示年末水库蓄水量增加,负值表示年末水库蓄水量减少)。此外,2003年黄河流域水库蓄变化量最大,这与该年黄河流域降水显著增加有一定关系,水库蓄变量最小值出现在2006年,主要由于黄河流域在该年份雨量偏少,为满足人们枯水期的需水量,黄河流域水库多次泄洪调度导致其蓄水量显著减少。

图5

图5

1998—2018年黄河流域水库蓄变量变化

Fig.5

Changes in yearly reservoirs water storage in the Yellow River Basin from 1998 to 2018

2.3 水资源分区尺度水系统时空分异特征

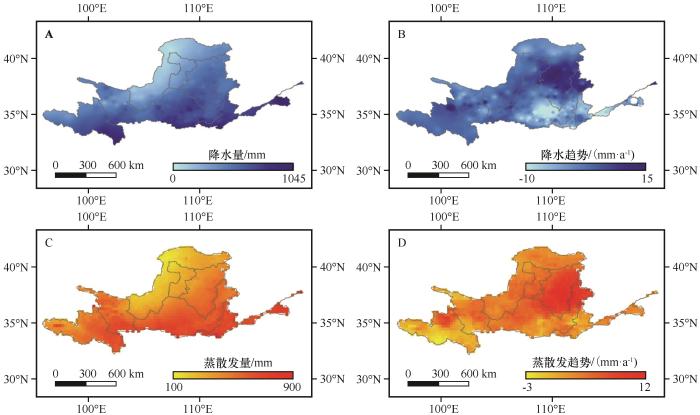

从水资源分区来看,1998—2018年各水系统要素的年际变化均呈现较为明显的差异。从空间尺度来看,黄河流域降水分布整体呈现由南至北逐渐递减趋势。其中兰州至头道拐段降水较少,大部分区域年降水量不足200 mm;四川西北部、关中一带以及河南、山东等地降水较为充足,年降雨量达700—800 mm(图6 A)。黄河流域近21年降水呈上升和下降趋势的面积分别占92.27%和7.73%,其中有36.32%的区域通过了显著性检验(P <0.05),且空间分布上表现为陕西北部和山西西部显著上升,其余区域空间变化趋势并不显著(图6 B)。黄河流域蒸散发空间分布特征与降水分布规律基本一致,中部由西北向东南有明显的过渡带(图6 C)。从空间变化趋势来看,整个研究区内蒸散发整体呈现增加趋势,呈上升和下降趋势的面积分别占93.11%和6.89%,并且有高达63.10%的区域通过了显著性检验(P <0.05),主要分布在黄河流域中游地区(图6 D)。

图6

图6

1998—2018年黄河流域降水、蒸散发空间分布及变化趋势

Fig.6

Spatial distribution and trend of precipitation and evaporation in the Yellow River Basin from 1998 to 2018

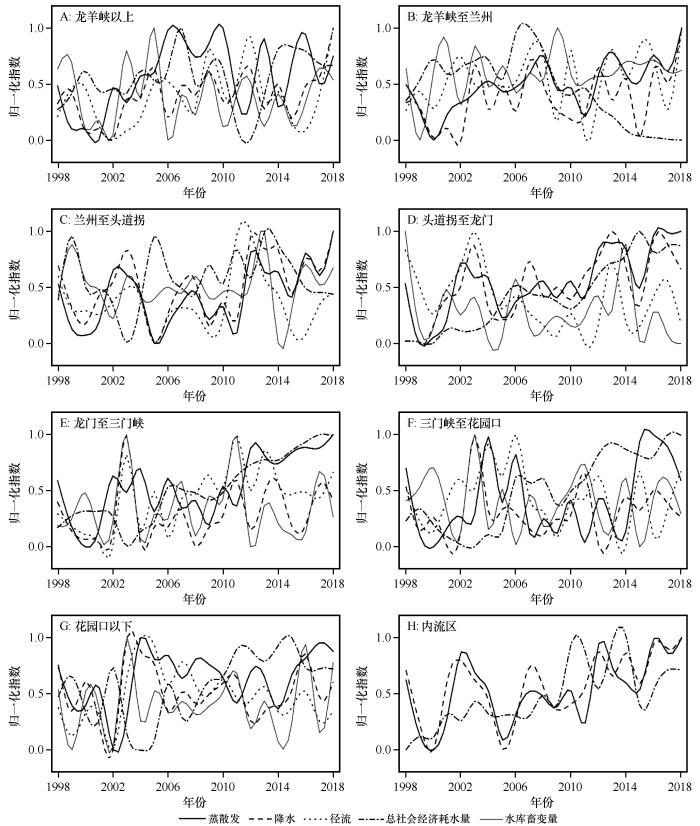

为了进一步揭示其演变趋势,同时消除数量级对结果的影响,对各要素进行归一化处理,从年际尺度对各要素进行时间序列对比分析。在二级水资源分区上,8个子区域的降水、蒸散发、径流及水库蓄变量年际变化均呈现一定程度的协同演变趋势(图7 ),其中降水与水库蓄变量的协同效应最明显。除兰州至龙门段和内流区外(图7 C、D、H),水库蓄变量和降水均在2002年出现谷值,2003年达到峰值,表明降水是引起水库蓄水量变化的直接因素,也反映出水库对流域水量调节发挥着关键作用;径流和降水在头道拐至三门峡段以及花园口以下地区呈现较显著的协同演变趋势(图7 D、E、G)。蒸散发和降水在内流区和兰州至头道拐段呈现较显著的协同演变趋势,且位于降水量最少而蒸散发量较大的区域,作为区域主要水分来源的降雨量变化直接引起蒸散发量的波动,而在其他区域两者的协同效应较不明显,在部分时间段内,蒸散发相较于降水而言存在一定程度的时间滞后现象。

图7

图7

黄河流域各分区水循环要素时间序列变化

Fig.7

Time series of water cycle components in different regions of the Yellow River Basin

不同区域耗水量具有较大差异,龙羊峡至兰州段的耗水量自2007年后逐渐呈下降趋势,该区域农业灌溉和工业耗水分别占总耗水量的62.45%和18.71%,整个社会总耗水的下降与农业灌溉和工业耗水的减少有关,其余分区耗水总量基本呈上升趋势。2003—2018年各分区耗水最大项仍为农业灌溉,耗水量最大的两个区域为兰州至头道拐段和花园口以下区域,多年平均耗水量分别为1.24亿、1.20亿m3 (图8 A)。不同分区水系统结构差异明显,部分区域出现径流减少、水系统承载力超限的情况(表2 )。其中兰州至头道拐段年降水量低于300 mm,农业灌溉占耗水总量的76.55%,农业发展对黄河水过度依赖导致该区域年径流量急剧减少;花园口以下区域农业灌溉耗水以及人类生活用水和工业耗水量的增加导致黄河入海水量减少,水资源供需矛盾突出,难以支撑社会经济的可持续发展。

图8

图8

黄河流域各分区平均耗水以及水系统结构比例变化

Fig.8

Average water consumption in various districts of the Yellow River Basin and changes in the ratio of water system structure

2.4 水系统结构变化

降水作为黄河流域水文循环主要输入来源,在水系统结构中起着关键作用。将蒸散发、径流、社会经济耗水、水库蓄变量以及水资源变化分别除以降水,得到各变量在水系统中所占的比例。1998—2018年,蒸散发占水系统比例最大,约83.53%,并以0.14%的速率逐年增加;径流在水系统中所占比例较少,仅为4.19%,且自2012年以来,径流所占比例呈减少趋势;水库蓄变量占水系统的比例低于0.30%,表明其对流域水系统结构的影响较小;社会经济总耗水占水系统的平均比例为10.94%,虽然耗水总量呈现增加趋势,但其所占水系统的比例却逐渐减少,其中社会经济耗水主要来自地表,占8.37%,地下耗水占2.56%(图8 B)。就社会经济耗水各分量而言(图9 A),农业灌溉在耗水结构中所占比重最大,达到68.74%,耗水量呈现先增后减的变化趋势,从2003年的236.37亿 m3 增长至2015年的292.88亿 m3 ,之后逐渐下降至2018年的262.82亿m3 ,但其所占耗水结构的比例却以0.50%的速率逐年下降;工业耗水同样呈现先增后减的变化趋势,在2012年增长至最大值(57.42亿m3 ),后缓慢下降并趋于稳定,占耗水结构的比例基本在11.98%上下波动;林牧渔畜耗水量基本保持不变,占耗水的比例呈下降趋势;城镇公共、居民生活及生态环境耗水量占耗水结构的比例分别以0.07%、0.29%、0.11%速率增长。

图9

图9

2003—2018年黄河流域耗水结构演变及人口、GDP、灌溉面积发展趋势

Fig.9

The evolution of water consumption structure in the Yellow River Basin from 2003 to 2018 and the development trend of population, GDP, and irrigation area

2003-2018年,黄河流域人口由1.21亿增加到1.45亿,是生活耗水增加的主要原因。人均生活耗水量呈现出逐渐增加的趋势,这与城镇人口的增加以及生活水平的提高有关(图9 B)。GDP由2003年的0.91万亿元增加到2018年的8.42万亿元,呈现迅速增长的趋势,人均GDP由0.75万元增长至5.82万元,万元GDP耗水量从2003年的368.86 m3 下降到2018年的49.40 m3 (图9 C),从一定程度上反映出科技水平的提高使得用水效率不断提升,工业耗水量逐渐减少。农业灌溉作为黄河流域的主要耗水行业,灌溉面积呈现逐年增加的趋势,但近年来增速减缓,单位灌溉面积耗水量呈现先增后减的变化趋势(图9 D),灌溉技术的提高对因灌溉面积增加引起的耗水加剧有明显的抑制作用,使得农业灌溉耗水比例进一步减少,缓解黄河流域水资源压力。

3 讨论

水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] 。本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关。退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] 。从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] 。由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] 。

本文基于降水、蒸发和GRACE等多源数据研究黄河流域水系统水量变化及结构演变,弱化了对观测数据的依赖,为研究流域水系统提供了一种新的思路与途径。但由于GRACE数据空间分辨率较低,且在部分月份数据缺失,导致GRACE数据和水量平衡计算的水资源变化量存在差异。本研究所使用的径流数据为地表实测径流,未考虑地下径流、地下水及异地调水等情况,且降水量通过站点数据插值而来。因此,不同尺度数据的整合计算、水量平衡要素的缺少以及插值过程存在的误差也可能对结果产生一定的影响。在未来的研究中,可结合多要素、多源数据构建水系统耦合模型,进一步客观真实反映流域水系统演变规律。黄河流域水资源主要集中在兰州以上河段[34 ] ,耕地、能源和城镇等主要集中在中下游地区,这种水资源分布与经济发展在空间上的严重失衡,将会对黄河流域的高质量发展产生一系列问题和挑战。此外,未来30年该流域降水可能增加,但受气候变化影响,流域水资源将减少[35 ] ,随着人口和社会经济的发展,未来黄河流域用水量将会增加[36 ] ,水资源供需矛盾仍将进一步加剧。因此,在新时代黄河流域水系统结构下,应综合考虑自然系统与社会经济发展间的协调关系,构建整体性、系统性水资源管理方案,强化水资源的刚性约束,调整黄河流域生态恢复措施和水土流失治理格局。坚持以水定产、以水定人,优化产业结构,适当减少高耗水产业和提高农业用水效率,促进水资源的重复利用,缓解因经济发展和人口增长带来的用水压力,促进黄河流域人地系统向人地和谐共生的阶段演化,实现流域的生态保护和高质量发展。

4 结论

1998—2018年黄河流域水系统要素及其结构演变均发生显著变化,在自然系统中,降水、蒸散发分别以4.25 mm·a-1 (P <0.05)、4.09 mm·a-1 (P <0.01)的速率增加,空间格局上两者均呈现由南至北逐渐递减的分布特征,蒸发量整体增加趋势更显著;径流变化呈现出阶段性,1998—2002年和2013—2017年呈显著减少趋势,2003—2013年平均径流量较研究时段初期略有增加;在社会系统中,耗水量呈增速减缓特征,随着人口、GDP及灌溉面积的增加,农业灌溉占耗水结构比例以0.50%的速率逐年下降,城镇公共、居民生活和生态环境耗水比例分别以0.07%、0.29%、0.11%的速率呈上升趋势。就水系统结构而言,蒸散发占水系统比例逐年增加,自2012年以来径流占比呈减小趋势,表明近年来人类可直接利用的水资源量减少。

在二级水资源分区尺度,不同区域水系统要素在时间序列上的协同变化关系差异明显,降水量是导致这种差异的主要因素。由于农业灌溉耗水量较大,兰州至头道拐段和花园口以下区域出现径流减少、水系统承载力超限的情况。黄河流域水储量自西向东递减,流域内约76.53%的区域水储量呈亏损状态。随着社会经济用水的增长,自然-社会水系统内部竞争关系将进一步加剧,合理利用水资源以及水资源的科学调控是实现黄河流域生态保护及高质量发展的重要内容。

参考文献

View Option

[1]

罗勇 ,姜彤 ,夏军 ,等 中国陆地水循环演变与成因 [M].北京 :科学出版社 ,2017 .

[本文引用: 1]

[2]

苏布达 ,孙赫敏 ,李修仓 ,等 气候变化背景下中国陆地水循环时空演变

[J].大气科学学报 ,2020 ,43 (6 ):1096 -1105 .

[本文引用: 2]

[3]

左其亭 人水系统演变模拟的嵌入式系统动力学模型

[J].自然资源学报 ,2007 ,22 (2 ):268 -274 .

[本文引用: 1]

[4]

邓铭江 ,龙爱华 ,李江 ,等 西北内陆河流域“自然-社会-贸易”三元水循环模式解析

[J].地理学报 ,2020 ,75 (7 ):1333 -1345 .

[本文引用: 2]

[5]

Feng X M Fu B J Piao S L et al Revegetation in China's Loess Plateau is approaching sustainable water resource limits

[J].Nature Climate Change ,2016 ,6 (11 ):1019 -1022 .

[本文引用: 2]

[6]

秦大庸 ,陆垂裕 ,刘家宏 ,等 流域“自然-社会”二元水循环理论框架

[J].科学通报 ,2014 ,59 ():419 -427 .

[本文引用: 1]

[7]

王浩 ,贾仰文 变化中的流域“自然-社会”二元水循环理论与研究方法

[J].水利学报 ,2016 ,47 (10 ):1219 -1226 .

[8]

王浩 ,胡鹏 水循环视角下的黄河流域生态保护关键问题

[J].水利学报 ,2020 ,51 (9 ):1009 -1014 .

[本文引用: 1]

[9]

刘启航 ,黄昌 西北内陆区水量平衡要素时空分析

[J].资源科学 ,2020 ,42 (6 ):1175 -1187 .

[本文引用: 1]

[10]

Zhao M Geruo A Zhang J et al Ecological restoration impact on total terrestrial water storage

[J].Nature Sustainability ,2021 ,4 (1 ):56 -62 .

[本文引用: 2]

[11]

Liang W Bai D Wang F Y et al Quantifying the impacts of climate change and ecological restoration on streamflow changes based on a Budyko hydrological model in China's Loess Plateau

[J].Water Resources Research ,2015 ,51 (8 ):6500 -6519 .

[本文引用: 1]

[12]

Zhou F Bo Y Ciais P et al Deceleration of China's human water use and its key drivers

[J].Proceedings of the National Academy of Sciences ,2020 ,117 (14 ):7702 -7711 .

[本文引用: 1]

[13]

Zhang T Peng J Liang W et al Spatial-temporal patterns of water use efficiency and climate controls in China's Loess Plateau during 2000-2010

[J].Science of the Total Environment ,2016 ,565 :105 -122 .

[本文引用: 1]

[14]

宁怡楠 ,杨晓楠 ,孙文义 ,等 黄河中游河龙区间径流量变化趋势及其归因

[J].自然资源学报 ,2021 ,36 (1 ):256 -269 .

[本文引用: 1]

[15]

李晓宇 ,刘晓燕 ,李焯 黄河主要产沙区近年降雨及下垫面变化对入黄沙量的影响

[J].水利学报 ,2016 ,47 (10 ):1253 -1259 .

[本文引用: 2]

[16]

刘昌明 ,田巍 ,刘小莽 ,等 黄河近百年径流量变化分析与认识

[J].人民黄河 ,2019 ,41 (10 ):11 -15 .

[17]

Wang S Fu B J Piao S L et al Reduced sediment transport in the Yellow River due to anthropogenic changes

[J].Nature Geoscience ,2016 ,9 :38 -41 .

[本文引用: 1]

[18]

Chen Y Balancing green and grain trade

[J].Nature Geoscience ,2015 ,10 (8 ):739 -741 .

[本文引用: 1]

[19]

Jia X X Shao M G Zhu Y J et al Soil moisture decline due to afforestation across the Loess Plateau,China

[J].Journal of Hydrology ,2017 ,546 :113 -122 .

[本文引用: 2]

[20]

韩梦涛 ,涂建军 ,徐桂萍 ,等 黄河流域水域生态系统服务与经济发展时空协调性

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (4 ):167 -176 .

[本文引用: 1]

[21]

Ji Q L Liang W Fu B et al Mapping land use/cover dynamics of the Yellow River Basin from 1986 to 2018 supported by Google Earth Engine

[J].Remote Sensing ,2021 ,13 (7 ):1299 .

[本文引用: 1]

[22]

李达 ,林龙圳 ,林震 ,等 黄河流域生态保护和高质量发展的EKC检验

[J].生态学报 ,2021 ,41 (10 ):3965 -3974 .

[本文引用: 1]

[23]

孙高鹏 ,刘宪锋 ,王小红 ,等 2001-2020年黄河流域植被覆盖变化及其影响因素

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (4 ):205 -212 .

[24]

周广胜 ,周莉 ,汲玉河 ,等 黄河水生态承载力的流域整体性和时空连通性

[J].科学通报 ,2021 ,66 (22 ):2785 -2792 .

[本文引用: 1]

[25]

安善涛 ,焦磊 ,梁伟 ,等 基于多源数据的黄土高原陆地水循环结构变化分析

[J].生态学报 ,2021 ,41 (17 ):1 -15 .

[本文引用: 1]

[26]

Martens B Miralles D G Lievens H et al GLEAM v3:satellite-based land evaporation and root-zone soil moisture

[J].Geoscientific Model Development ,2017 ,10 (5 ):1903 -1925 .

[本文引用: 1]

[27]

尉永平 ,张志强 社会水文学理论、方法与应用 [M].北京 :科学出版社 ,2017 .

[本文引用: 1]

[28]

陈睿智 ,桑燕芳 ,王中根 ,等 1956-2010年甬江流域降水变化特性分析

[J].地理科学进展 ,2012 ,31 (9 ):1149 -1156 .

[本文引用: 1]

[29]

刘宪锋 ,任志远 ,林志慧 ,等 2000-2011年三江源区植被覆盖时空变化特征

[J].地理学报 ,2013 ,68 (7 ):897 -908 .

[本文引用: 1]

[30]

李晶 ,闫星光 ,闫萧萧 ,等 基于GEE云平台的黄河流域植被覆盖度时空变化特征

[J].煤炭学报 ,2021 ,46 (5 ):1439 -1450 .

[本文引用: 1]

[31]

王帅 ,傅伯杰 ,武旭同 ,等 黄土高原社会-生态系统变化及其可持续性

[J].资源科学 ,2020 ,42 (1 ):96 -103 .

[本文引用: 1]

[32]

张宝庆 ,田磊 ,赵西宁 ,等 植被恢复对黄土高原局地降水的反馈效应研究

[J].中国科学:地球科学 ,2021 ,51 (7 ):1080 -1091 .

[本文引用: 1]

[33]

马柱国 ,符淙斌 ,周天军 ,等 黄河流域气候与水文变化的现状及思考

[J].中国科学院院刊 ,2020 ,35 (1 ):52 -60 .

[本文引用: 1]

[34]

潘启民 ,张如胜 ,李中有 黄河流域分区水资源量及其分布特征分析

[J].人民黄河 ,2008 (8 ):54 -55 .

[本文引用: 1]

[35]

王国庆 ,乔翠平 ,刘铭璐 ,等 气候变化下黄河流域未来水资源趋势分析

[J].水利水运工程学报 ,2020 (2 ):1 -8 .

[本文引用: 1]

[36]

Yin Y Tang Q Liu X et al Water scarcity under various socio-economic pathways and its potential effects on food production in the Yellow River basin

[J].Hydrology and Earth System Sciences ,2017 ,21 (2 ):791 -804 .

[本文引用: 1]

1

2017

... 水循环是大气圈、水圈、岩石圈、冰冻圈和生物圈之间相互作用的枢纽,连接着大气水、地表水、地下水和生态水,在维持地球能量平衡及全球气候和生态环境变化中发挥着重要作用[1 -2 ] .水系统以水循环为纽带,将蒸发蒸腾、水汽输送、凝结降水等方式的自然生态过程和受人类活动影响的社会水文过程联系在一起,通过各要素及其相互作用形成[3 ] .降水、蒸散发、径流、社会经济耗水等是水系统结构的重要组成,其变化深刻影响着水资源与生态系统的结构和演变,进而对人类社会的生产与发展产生重要影响[4 -5 ] .伴随着人类社会的发展与演替,自然需水与社会耗水之间呈现明显的竞争关系,以自然状态为主的水循环过程逐渐向自然-社会水系统模式演化[6 -8 ] .因此,研究水系统结构的演变,对于揭示水系统要素变化及其效应、厘清自然系统与社会系统供需之间的矛盾关系、优化水资源结构等方面具有重要参考价值. ...

气候变化背景下中国陆地水循环时空演变

2

2020

... 水循环是大气圈、水圈、岩石圈、冰冻圈和生物圈之间相互作用的枢纽,连接着大气水、地表水、地下水和生态水,在维持地球能量平衡及全球气候和生态环境变化中发挥着重要作用[1 -2 ] .水系统以水循环为纽带,将蒸发蒸腾、水汽输送、凝结降水等方式的自然生态过程和受人类活动影响的社会水文过程联系在一起,通过各要素及其相互作用形成[3 ] .降水、蒸散发、径流、社会经济耗水等是水系统结构的重要组成,其变化深刻影响着水资源与生态系统的结构和演变,进而对人类社会的生产与发展产生重要影响[4 -5 ] .伴随着人类社会的发展与演替,自然需水与社会耗水之间呈现明显的竞争关系,以自然状态为主的水循环过程逐渐向自然-社会水系统模式演化[6 -8 ] .因此,研究水系统结构的演变,对于揭示水系统要素变化及其效应、厘清自然系统与社会系统供需之间的矛盾关系、优化水资源结构等方面具有重要参考价值. ...

... 水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] .本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关.退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] .从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] .由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] . ...

人水系统演变模拟的嵌入式系统动力学模型

1

2007

... 水循环是大气圈、水圈、岩石圈、冰冻圈和生物圈之间相互作用的枢纽,连接着大气水、地表水、地下水和生态水,在维持地球能量平衡及全球气候和生态环境变化中发挥着重要作用[1 -2 ] .水系统以水循环为纽带,将蒸发蒸腾、水汽输送、凝结降水等方式的自然生态过程和受人类活动影响的社会水文过程联系在一起,通过各要素及其相互作用形成[3 ] .降水、蒸散发、径流、社会经济耗水等是水系统结构的重要组成,其变化深刻影响着水资源与生态系统的结构和演变,进而对人类社会的生产与发展产生重要影响[4 -5 ] .伴随着人类社会的发展与演替,自然需水与社会耗水之间呈现明显的竞争关系,以自然状态为主的水循环过程逐渐向自然-社会水系统模式演化[6 -8 ] .因此,研究水系统结构的演变,对于揭示水系统要素变化及其效应、厘清自然系统与社会系统供需之间的矛盾关系、优化水资源结构等方面具有重要参考价值. ...

西北内陆河流域“自然-社会-贸易”三元水循环模式解析

2

2020

... 水循环是大气圈、水圈、岩石圈、冰冻圈和生物圈之间相互作用的枢纽,连接着大气水、地表水、地下水和生态水,在维持地球能量平衡及全球气候和生态环境变化中发挥着重要作用[1 -2 ] .水系统以水循环为纽带,将蒸发蒸腾、水汽输送、凝结降水等方式的自然生态过程和受人类活动影响的社会水文过程联系在一起,通过各要素及其相互作用形成[3 ] .降水、蒸散发、径流、社会经济耗水等是水系统结构的重要组成,其变化深刻影响着水资源与生态系统的结构和演变,进而对人类社会的生产与发展产生重要影响[4 -5 ] .伴随着人类社会的发展与演替,自然需水与社会耗水之间呈现明显的竞争关系,以自然状态为主的水循环过程逐渐向自然-社会水系统模式演化[6 -8 ] .因此,研究水系统结构的演变,对于揭示水系统要素变化及其效应、厘清自然系统与社会系统供需之间的矛盾关系、优化水资源结构等方面具有重要参考价值. ...

... 水量平衡是耦合生态系统与社会经济的重要纽带,本文基于自然-社会二元水循环理论框架,利用水循环要素(降水、蒸散发、径流、社会经济耗水、水库蓄变)5个主要部分,构建黄河流域水量平衡方程[4 ,27 ] : ...

Revegetation in China's Loess Plateau is approaching sustainable water resource limits

2

2016

... 水循环是大气圈、水圈、岩石圈、冰冻圈和生物圈之间相互作用的枢纽,连接着大气水、地表水、地下水和生态水,在维持地球能量平衡及全球气候和生态环境变化中发挥着重要作用[1 -2 ] .水系统以水循环为纽带,将蒸发蒸腾、水汽输送、凝结降水等方式的自然生态过程和受人类活动影响的社会水文过程联系在一起,通过各要素及其相互作用形成[3 ] .降水、蒸散发、径流、社会经济耗水等是水系统结构的重要组成,其变化深刻影响着水资源与生态系统的结构和演变,进而对人类社会的生产与发展产生重要影响[4 -5 ] .伴随着人类社会的发展与演替,自然需水与社会耗水之间呈现明显的竞争关系,以自然状态为主的水循环过程逐渐向自然-社会水系统模式演化[6 -8 ] .因此,研究水系统结构的演变,对于揭示水系统要素变化及其效应、厘清自然系统与社会系统供需之间的矛盾关系、优化水资源结构等方面具有重要参考价值. ...

... 水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] .本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关.退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] .从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] .由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] . ...

流域“自然-社会”二元水循环理论框架

1

2014

... 水循环是大气圈、水圈、岩石圈、冰冻圈和生物圈之间相互作用的枢纽,连接着大气水、地表水、地下水和生态水,在维持地球能量平衡及全球气候和生态环境变化中发挥着重要作用[1 -2 ] .水系统以水循环为纽带,将蒸发蒸腾、水汽输送、凝结降水等方式的自然生态过程和受人类活动影响的社会水文过程联系在一起,通过各要素及其相互作用形成[3 ] .降水、蒸散发、径流、社会经济耗水等是水系统结构的重要组成,其变化深刻影响着水资源与生态系统的结构和演变,进而对人类社会的生产与发展产生重要影响[4 -5 ] .伴随着人类社会的发展与演替,自然需水与社会耗水之间呈现明显的竞争关系,以自然状态为主的水循环过程逐渐向自然-社会水系统模式演化[6 -8 ] .因此,研究水系统结构的演变,对于揭示水系统要素变化及其效应、厘清自然系统与社会系统供需之间的矛盾关系、优化水资源结构等方面具有重要参考价值. ...

变化中的流域“自然-社会”二元水循环理论与研究方法

2016

水循环视角下的黄河流域生态保护关键问题

1

2020

... 水循环是大气圈、水圈、岩石圈、冰冻圈和生物圈之间相互作用的枢纽,连接着大气水、地表水、地下水和生态水,在维持地球能量平衡及全球气候和生态环境变化中发挥着重要作用[1 -2 ] .水系统以水循环为纽带,将蒸发蒸腾、水汽输送、凝结降水等方式的自然生态过程和受人类活动影响的社会水文过程联系在一起,通过各要素及其相互作用形成[3 ] .降水、蒸散发、径流、社会经济耗水等是水系统结构的重要组成,其变化深刻影响着水资源与生态系统的结构和演变,进而对人类社会的生产与发展产生重要影响[4 -5 ] .伴随着人类社会的发展与演替,自然需水与社会耗水之间呈现明显的竞争关系,以自然状态为主的水循环过程逐渐向自然-社会水系统模式演化[6 -8 ] .因此,研究水系统结构的演变,对于揭示水系统要素变化及其效应、厘清自然系统与社会系统供需之间的矛盾关系、优化水资源结构等方面具有重要参考价值. ...

西北内陆区水量平衡要素时空分析

1

2020

... 目前,对于水系统的研究大多从单一系统角度出发,对自然水循环要素或社会用水结构变化进行分析,较少考虑到自然-社会之间的互馈与耦合机制.刘启航等[9 ] 基于多源遥感数据集对西北内陆区降水、蒸散发、土壤水分、地表水等水量平衡要素时空变化进行分析,发现升温导致低海拔地区各水循环要素呈现一定的增加趋势;Zhao等[10 ] 基于水量平衡模型探究了毛乌素地区生态恢复工程对陆地水资源的影响;Liang等[11 ] 发现生态恢复措施对径流减少的作用大于气候变化,不同区域生态恢复对径流变化的影响存在较大差异;Zhou等[12 ] 基于水量平衡的归因模型,对中国用水模式演变及驱动机制进行分析,认为中国用水呈现增速变缓的趋势,且灌溉和工业节水是其中最重要的因素.这些研究从不同的角度、不同的时空尺度对水循环要素进行了分析,对理解水系统结构,了解区域水资源变化特征提供了有力支持.但是现有研究大都只关注单一水循环要素的时空演变,很少从自然和社会系统的角度分析各要素在整体中所占的比例,在空间尺度上,只针对特定的全流域,对于流域内部水循环要素的空间分异规律鲜有研究,缺乏对流域整体水系统结构变化规律的认识,难以反映流域的水系统变化过程. ...

Ecological restoration impact on total terrestrial water storage

2

2021

... 目前,对于水系统的研究大多从单一系统角度出发,对自然水循环要素或社会用水结构变化进行分析,较少考虑到自然-社会之间的互馈与耦合机制.刘启航等[9 ] 基于多源遥感数据集对西北内陆区降水、蒸散发、土壤水分、地表水等水量平衡要素时空变化进行分析,发现升温导致低海拔地区各水循环要素呈现一定的增加趋势;Zhao等[10 ] 基于水量平衡模型探究了毛乌素地区生态恢复工程对陆地水资源的影响;Liang等[11 ] 发现生态恢复措施对径流减少的作用大于气候变化,不同区域生态恢复对径流变化的影响存在较大差异;Zhou等[12 ] 基于水量平衡的归因模型,对中国用水模式演变及驱动机制进行分析,认为中国用水呈现增速变缓的趋势,且灌溉和工业节水是其中最重要的因素.这些研究从不同的角度、不同的时空尺度对水循环要素进行了分析,对理解水系统结构,了解区域水资源变化特征提供了有力支持.但是现有研究大都只关注单一水循环要素的时空演变,很少从自然和社会系统的角度分析各要素在整体中所占的比例,在空间尺度上,只针对特定的全流域,对于流域内部水循环要素的空间分异规律鲜有研究,缺乏对流域整体水系统结构变化规律的认识,难以反映流域的水系统变化过程. ...

... 水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] .本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关.退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] .从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] .由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] . ...

Quantifying the impacts of climate change and ecological restoration on streamflow changes based on a Budyko hydrological model in China's Loess Plateau

1

2015

... 目前,对于水系统的研究大多从单一系统角度出发,对自然水循环要素或社会用水结构变化进行分析,较少考虑到自然-社会之间的互馈与耦合机制.刘启航等[9 ] 基于多源遥感数据集对西北内陆区降水、蒸散发、土壤水分、地表水等水量平衡要素时空变化进行分析,发现升温导致低海拔地区各水循环要素呈现一定的增加趋势;Zhao等[10 ] 基于水量平衡模型探究了毛乌素地区生态恢复工程对陆地水资源的影响;Liang等[11 ] 发现生态恢复措施对径流减少的作用大于气候变化,不同区域生态恢复对径流变化的影响存在较大差异;Zhou等[12 ] 基于水量平衡的归因模型,对中国用水模式演变及驱动机制进行分析,认为中国用水呈现增速变缓的趋势,且灌溉和工业节水是其中最重要的因素.这些研究从不同的角度、不同的时空尺度对水循环要素进行了分析,对理解水系统结构,了解区域水资源变化特征提供了有力支持.但是现有研究大都只关注单一水循环要素的时空演变,很少从自然和社会系统的角度分析各要素在整体中所占的比例,在空间尺度上,只针对特定的全流域,对于流域内部水循环要素的空间分异规律鲜有研究,缺乏对流域整体水系统结构变化规律的认识,难以反映流域的水系统变化过程. ...

Deceleration of China's human water use and its key drivers

1

2020

... 目前,对于水系统的研究大多从单一系统角度出发,对自然水循环要素或社会用水结构变化进行分析,较少考虑到自然-社会之间的互馈与耦合机制.刘启航等[9 ] 基于多源遥感数据集对西北内陆区降水、蒸散发、土壤水分、地表水等水量平衡要素时空变化进行分析,发现升温导致低海拔地区各水循环要素呈现一定的增加趋势;Zhao等[10 ] 基于水量平衡模型探究了毛乌素地区生态恢复工程对陆地水资源的影响;Liang等[11 ] 发现生态恢复措施对径流减少的作用大于气候变化,不同区域生态恢复对径流变化的影响存在较大差异;Zhou等[12 ] 基于水量平衡的归因模型,对中国用水模式演变及驱动机制进行分析,认为中国用水呈现增速变缓的趋势,且灌溉和工业节水是其中最重要的因素.这些研究从不同的角度、不同的时空尺度对水循环要素进行了分析,对理解水系统结构,了解区域水资源变化特征提供了有力支持.但是现有研究大都只关注单一水循环要素的时空演变,很少从自然和社会系统的角度分析各要素在整体中所占的比例,在空间尺度上,只针对特定的全流域,对于流域内部水循环要素的空间分异规律鲜有研究,缺乏对流域整体水系统结构变化规律的认识,难以反映流域的水系统变化过程. ...

Spatial-temporal patterns of water use efficiency and climate controls in China's Loess Plateau during 2000-2010

1

2016

... 黄河流域作为生态环境的脆弱区和气候变化的敏感区,其水资源问题关系到整个流域的生态保护治理和高质量发展战略的实现[13 -14 ] .自退耕还林还草等生态恢复工程措施实施以来,黄河流域植被覆盖度明显增加,对区域水系统变化机制产生了重要影响.植被的增加一方面遏制了黄河流域中游地区因降水产生的水土流失,但也会导致流域产流的下降[15 -18 ] ;另一方面增大了下垫面的植被蒸腾,引起土壤水分减少,造成土壤水供需不平衡[19 ] .此外,黄河流域作为中国重要的粮食和能源基地,农业用水比重占到整个流域的60%以上,大规模的能源开发同样需要大量的水资源,导致水资源的供需矛盾突出.随着人口和社会经济的增长,人类对水资源的需求不断上升,对地表水的过度利用和地下水的过度开采,导致人与生态系统的“水竞争”关系进一步加剧,已显著改变了黄河流域的水循环过程和水资源格局.本研究基于自然-社会水系统视角,从整个黄河流域到二级水资源分区的空间尺度,利用降水、径流、蒸散发、社会经济耗水以及水库蓄水等数据,对黄河流域1998—2018年水系统变量和水系统结构演变规律进行研究,以期丰富和发展黄河流域水系统研究,对科学调控水资源、保障流域水安全、实现生态保护和高质量发展提供科学依据. ...

黄河中游河龙区间径流量变化趋势及其归因

1

2021

... 黄河流域作为生态环境的脆弱区和气候变化的敏感区,其水资源问题关系到整个流域的生态保护治理和高质量发展战略的实现[13 -14 ] .自退耕还林还草等生态恢复工程措施实施以来,黄河流域植被覆盖度明显增加,对区域水系统变化机制产生了重要影响.植被的增加一方面遏制了黄河流域中游地区因降水产生的水土流失,但也会导致流域产流的下降[15 -18 ] ;另一方面增大了下垫面的植被蒸腾,引起土壤水分减少,造成土壤水供需不平衡[19 ] .此外,黄河流域作为中国重要的粮食和能源基地,农业用水比重占到整个流域的60%以上,大规模的能源开发同样需要大量的水资源,导致水资源的供需矛盾突出.随着人口和社会经济的增长,人类对水资源的需求不断上升,对地表水的过度利用和地下水的过度开采,导致人与生态系统的“水竞争”关系进一步加剧,已显著改变了黄河流域的水循环过程和水资源格局.本研究基于自然-社会水系统视角,从整个黄河流域到二级水资源分区的空间尺度,利用降水、径流、蒸散发、社会经济耗水以及水库蓄水等数据,对黄河流域1998—2018年水系统变量和水系统结构演变规律进行研究,以期丰富和发展黄河流域水系统研究,对科学调控水资源、保障流域水安全、实现生态保护和高质量发展提供科学依据. ...

黄河主要产沙区近年降雨及下垫面变化对入黄沙量的影响

2

2016

... 黄河流域作为生态环境的脆弱区和气候变化的敏感区,其水资源问题关系到整个流域的生态保护治理和高质量发展战略的实现[13 -14 ] .自退耕还林还草等生态恢复工程措施实施以来,黄河流域植被覆盖度明显增加,对区域水系统变化机制产生了重要影响.植被的增加一方面遏制了黄河流域中游地区因降水产生的水土流失,但也会导致流域产流的下降[15 -18 ] ;另一方面增大了下垫面的植被蒸腾,引起土壤水分减少,造成土壤水供需不平衡[19 ] .此外,黄河流域作为中国重要的粮食和能源基地,农业用水比重占到整个流域的60%以上,大规模的能源开发同样需要大量的水资源,导致水资源的供需矛盾突出.随着人口和社会经济的增长,人类对水资源的需求不断上升,对地表水的过度利用和地下水的过度开采,导致人与生态系统的“水竞争”关系进一步加剧,已显著改变了黄河流域的水循环过程和水资源格局.本研究基于自然-社会水系统视角,从整个黄河流域到二级水资源分区的空间尺度,利用降水、径流、蒸散发、社会经济耗水以及水库蓄水等数据,对黄河流域1998—2018年水系统变量和水系统结构演变规律进行研究,以期丰富和发展黄河流域水系统研究,对科学调控水资源、保障流域水安全、实现生态保护和高质量发展提供科学依据. ...

... 水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] .本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关.退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] .从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] .由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] . ...

Reduced sediment transport in the Yellow River due to anthropogenic changes

1

2016

... 水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] .本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关.退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] .从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] .由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] . ...

Balancing green and grain trade

1

2015

... 黄河流域作为生态环境的脆弱区和气候变化的敏感区,其水资源问题关系到整个流域的生态保护治理和高质量发展战略的实现[13 -14 ] .自退耕还林还草等生态恢复工程措施实施以来,黄河流域植被覆盖度明显增加,对区域水系统变化机制产生了重要影响.植被的增加一方面遏制了黄河流域中游地区因降水产生的水土流失,但也会导致流域产流的下降[15 -18 ] ;另一方面增大了下垫面的植被蒸腾,引起土壤水分减少,造成土壤水供需不平衡[19 ] .此外,黄河流域作为中国重要的粮食和能源基地,农业用水比重占到整个流域的60%以上,大规模的能源开发同样需要大量的水资源,导致水资源的供需矛盾突出.随着人口和社会经济的增长,人类对水资源的需求不断上升,对地表水的过度利用和地下水的过度开采,导致人与生态系统的“水竞争”关系进一步加剧,已显著改变了黄河流域的水循环过程和水资源格局.本研究基于自然-社会水系统视角,从整个黄河流域到二级水资源分区的空间尺度,利用降水、径流、蒸散发、社会经济耗水以及水库蓄水等数据,对黄河流域1998—2018年水系统变量和水系统结构演变规律进行研究,以期丰富和发展黄河流域水系统研究,对科学调控水资源、保障流域水安全、实现生态保护和高质量发展提供科学依据. ...

Soil moisture decline due to afforestation across the Loess Plateau,China

2

2017

... 黄河流域作为生态环境的脆弱区和气候变化的敏感区,其水资源问题关系到整个流域的生态保护治理和高质量发展战略的实现[13 -14 ] .自退耕还林还草等生态恢复工程措施实施以来,黄河流域植被覆盖度明显增加,对区域水系统变化机制产生了重要影响.植被的增加一方面遏制了黄河流域中游地区因降水产生的水土流失,但也会导致流域产流的下降[15 -18 ] ;另一方面增大了下垫面的植被蒸腾,引起土壤水分减少,造成土壤水供需不平衡[19 ] .此外,黄河流域作为中国重要的粮食和能源基地,农业用水比重占到整个流域的60%以上,大规模的能源开发同样需要大量的水资源,导致水资源的供需矛盾突出.随着人口和社会经济的增长,人类对水资源的需求不断上升,对地表水的过度利用和地下水的过度开采,导致人与生态系统的“水竞争”关系进一步加剧,已显著改变了黄河流域的水循环过程和水资源格局.本研究基于自然-社会水系统视角,从整个黄河流域到二级水资源分区的空间尺度,利用降水、径流、蒸散发、社会经济耗水以及水库蓄水等数据,对黄河流域1998—2018年水系统变量和水系统结构演变规律进行研究,以期丰富和发展黄河流域水系统研究,对科学调控水资源、保障流域水安全、实现生态保护和高质量发展提供科学依据. ...

... 水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] .本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关.退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] .从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] .由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] . ...

黄河流域水域生态系统服务与经济发展时空协调性

1

2021

... 黄河流域位于中国中北部,幅员辽阔,山脉众多,覆盖青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等9个省区,面积约79.5万km2 ,32°—41°N、95°—119°E(图1 ),横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原以及华北平原.气候复杂多样,北部属干旱气候,中北部属半干旱气候,南部属湿润、半湿润气候,流域内大部分地区年降水量200—650 mm,集中在6—9月;地势由西向东降低,各子流域气候类型和地貌差异悬殊[20 -21 ] .黄河流域在中国经济发展和生态安全方面具有十分重要的地位,人口约占全国的23.3%,生产总值约占全国的26.5%,但该流域生态环境较为脆弱,上游部分地区天然草场退化严重,水源涵养功能下降,中游水土流失和水资源污染问题严峻,下游流量偏低,湿地萎缩等生态问题突出[22 -24 ] . ...

Mapping land use/cover dynamics of the Yellow River Basin from 1986 to 2018 supported by Google Earth Engine

1

2021

... 黄河流域位于中国中北部,幅员辽阔,山脉众多,覆盖青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等9个省区,面积约79.5万km2 ,32°—41°N、95°—119°E(图1 ),横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原以及华北平原.气候复杂多样,北部属干旱气候,中北部属半干旱气候,南部属湿润、半湿润气候,流域内大部分地区年降水量200—650 mm,集中在6—9月;地势由西向东降低,各子流域气候类型和地貌差异悬殊[20 -21 ] .黄河流域在中国经济发展和生态安全方面具有十分重要的地位,人口约占全国的23.3%,生产总值约占全国的26.5%,但该流域生态环境较为脆弱,上游部分地区天然草场退化严重,水源涵养功能下降,中游水土流失和水资源污染问题严峻,下游流量偏低,湿地萎缩等生态问题突出[22 -24 ] . ...

黄河流域生态保护和高质量发展的EKC检验

1

2021

... 黄河流域位于中国中北部,幅员辽阔,山脉众多,覆盖青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等9个省区,面积约79.5万km2 ,32°—41°N、95°—119°E(图1 ),横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原以及华北平原.气候复杂多样,北部属干旱气候,中北部属半干旱气候,南部属湿润、半湿润气候,流域内大部分地区年降水量200—650 mm,集中在6—9月;地势由西向东降低,各子流域气候类型和地貌差异悬殊[20 -21 ] .黄河流域在中国经济发展和生态安全方面具有十分重要的地位,人口约占全国的23.3%,生产总值约占全国的26.5%,但该流域生态环境较为脆弱,上游部分地区天然草场退化严重,水源涵养功能下降,中游水土流失和水资源污染问题严峻,下游流量偏低,湿地萎缩等生态问题突出[22 -24 ] . ...

2001-2020年黄河流域植被覆盖变化及其影响因素

2021

黄河水生态承载力的流域整体性和时空连通性

1

2021

... 黄河流域位于中国中北部,幅员辽阔,山脉众多,覆盖青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等9个省区,面积约79.5万km2 ,32°—41°N、95°—119°E(图1 ),横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原以及华北平原.气候复杂多样,北部属干旱气候,中北部属半干旱气候,南部属湿润、半湿润气候,流域内大部分地区年降水量200—650 mm,集中在6—9月;地势由西向东降低,各子流域气候类型和地貌差异悬殊[20 -21 ] .黄河流域在中国经济发展和生态安全方面具有十分重要的地位,人口约占全国的23.3%,生产总值约占全国的26.5%,但该流域生态环境较为脆弱,上游部分地区天然草场退化严重,水源涵养功能下降,中游水土流失和水资源污染问题严峻,下游流量偏低,湿地萎缩等生态问题突出[22 -24 ] . ...

基于多源数据的黄土高原陆地水循环结构变化分析

1

2021

... 采用1998—2018年黄河流域相关的水文及社会经济数据进行水系统演变分析.降水数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn )640个站点数据,并使用GIDS(Gradient plus Inverse-Distance-Squared)方法对其进行空间插值,获得连续空间尺度降水数据[25 ] ;蒸散发数据采用GLEAM产品(https://www.gleam.eu/ ),该产品基于Priestley-Tylor模型并结合再分析降水数据和多源遥感数据来估算地表蒸散发,已在流域土壤水分评估、蒸散发时空变化等领域得到广泛应用[26 ] ;GRACE陆地水储量数据来源于德国地学中心发布的R06产品,时间序列为2003—2017年,并通过相邻月份的数据对缺失值进行插补,用于验证基于水量平衡模型所计算的水资源变化量.黄河流域径流及二级水资源分区的地表耗水、地下耗水数据,包括农田灌溉、林牧渔畜、工业等耗水量及水库蓄变量均来自水利部黄河水利委员会发布的《黄河水资源公报》,并经汇总整理得到相应时间段内社会经济耗水数据;人口、GDP和灌溉面积数据来源于国家地球系统科学数据共享服务平台以及各省、市统计年鉴,其中部分缺失数据采用线性插值进行填补(表1 ). ...

GLEAM v3:satellite-based land evaporation and root-zone soil moisture

1

2017

... 采用1998—2018年黄河流域相关的水文及社会经济数据进行水系统演变分析.降水数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn )640个站点数据,并使用GIDS(Gradient plus Inverse-Distance-Squared)方法对其进行空间插值,获得连续空间尺度降水数据[25 ] ;蒸散发数据采用GLEAM产品(https://www.gleam.eu/ ),该产品基于Priestley-Tylor模型并结合再分析降水数据和多源遥感数据来估算地表蒸散发,已在流域土壤水分评估、蒸散发时空变化等领域得到广泛应用[26 ] ;GRACE陆地水储量数据来源于德国地学中心发布的R06产品,时间序列为2003—2017年,并通过相邻月份的数据对缺失值进行插补,用于验证基于水量平衡模型所计算的水资源变化量.黄河流域径流及二级水资源分区的地表耗水、地下耗水数据,包括农田灌溉、林牧渔畜、工业等耗水量及水库蓄变量均来自水利部黄河水利委员会发布的《黄河水资源公报》,并经汇总整理得到相应时间段内社会经济耗水数据;人口、GDP和灌溉面积数据来源于国家地球系统科学数据共享服务平台以及各省、市统计年鉴,其中部分缺失数据采用线性插值进行填补(表1 ). ...

1

2017

... 水量平衡是耦合生态系统与社会经济的重要纽带,本文基于自然-社会二元水循环理论框架,利用水循环要素(降水、蒸散发、径流、社会经济耗水、水库蓄变)5个主要部分,构建黄河流域水量平衡方程[4 ,27 ] : ...

1956-2010年甬江流域降水变化特性分析

1

2012

... 采用非参数统计检验方法,即Mann-Kendall(M-K)趋势检验法分析各水循环变量多年变化趋势,该方法已在全球气候、水文等变量趋势检验上得到了广泛的应用[28 ] .对于具有n 个样本的时间序列x ,构造一秩序列,M-K方法定义了标准统计量Z : ...

2000-2011年三江源区植被覆盖时空变化特征

1

2013

... 一元线性回归分析能够模拟每个栅格的变化趋势,通过计算每个栅格的线性趋势系数,可以反映黄河流域水系统要素的时空格局演变特征[29 ] ,计算方法为: ...

基于GEE云平台的黄河流域植被覆盖度时空变化特征

1

2021

... 水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] .本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关.退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] .从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] .由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] . ...

黄土高原社会-生态系统变化及其可持续性

1

2020

... 水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] .本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关.退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] .从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] .由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] . ...

植被恢复对黄土高原局地降水的反馈效应研究

1

2021

... 水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] .本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关.退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] .从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] .由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] . ...

黄河流域气候与水文变化的现状及思考

1

2020

... 水循环是地球系统的重要组成部分,在水资源系统和生态系统的变化中发挥着至关重要的作用[2 ,5 ] .本研究发现,近年来黄河流域水系统已产生明显变化,这可能与黄河流域植被增加有关.退耕还林还草工程的实施,使得黄河流域植被覆盖率从20世纪80年代的45.74%增加到目前的58.17%[30 ] ,生态环境的明显改善必然会引起水文特征变化并且反馈到生态系统[10 ,31 ] .从水循环角度来看,植被增加促进植被蒸腾,一定程度上增强了水循环过程,使得局部降水增多[32 ] ,但也会导致黄河流域中部地区土壤水分和产流急剧减少[15 ,17 ,19 ] .由于受到城市化、农水灌溉等人类活动的影响,特别是经济社会的快速发展对用水需求越来越大,人类对地表水的过度利用也是导致黄河径流减少的主要因素[33 ] . ...

黄河流域分区水资源量及其分布特征分析

1

2008

... 本文基于降水、蒸发和GRACE等多源数据研究黄河流域水系统水量变化及结构演变,弱化了对观测数据的依赖,为研究流域水系统提供了一种新的思路与途径.但由于GRACE数据空间分辨率较低,且在部分月份数据缺失,导致GRACE数据和水量平衡计算的水资源变化量存在差异.本研究所使用的径流数据为地表实测径流,未考虑地下径流、地下水及异地调水等情况,且降水量通过站点数据插值而来.因此,不同尺度数据的整合计算、水量平衡要素的缺少以及插值过程存在的误差也可能对结果产生一定的影响.在未来的研究中,可结合多要素、多源数据构建水系统耦合模型,进一步客观真实反映流域水系统演变规律.黄河流域水资源主要集中在兰州以上河段[34 ] ,耕地、能源和城镇等主要集中在中下游地区,这种水资源分布与经济发展在空间上的严重失衡,将会对黄河流域的高质量发展产生一系列问题和挑战.此外,未来30年该流域降水可能增加,但受气候变化影响,流域水资源将减少[35 ] ,随着人口和社会经济的发展,未来黄河流域用水量将会增加[36 ] ,水资源供需矛盾仍将进一步加剧.因此,在新时代黄河流域水系统结构下,应综合考虑自然系统与社会经济发展间的协调关系,构建整体性、系统性水资源管理方案,强化水资源的刚性约束,调整黄河流域生态恢复措施和水土流失治理格局.坚持以水定产、以水定人,优化产业结构,适当减少高耗水产业和提高农业用水效率,促进水资源的重复利用,缓解因经济发展和人口增长带来的用水压力,促进黄河流域人地系统向人地和谐共生的阶段演化,实现流域的生态保护和高质量发展. ...

气候变化下黄河流域未来水资源趋势分析

1

2020

... 本文基于降水、蒸发和GRACE等多源数据研究黄河流域水系统水量变化及结构演变,弱化了对观测数据的依赖,为研究流域水系统提供了一种新的思路与途径.但由于GRACE数据空间分辨率较低,且在部分月份数据缺失,导致GRACE数据和水量平衡计算的水资源变化量存在差异.本研究所使用的径流数据为地表实测径流,未考虑地下径流、地下水及异地调水等情况,且降水量通过站点数据插值而来.因此,不同尺度数据的整合计算、水量平衡要素的缺少以及插值过程存在的误差也可能对结果产生一定的影响.在未来的研究中,可结合多要素、多源数据构建水系统耦合模型,进一步客观真实反映流域水系统演变规律.黄河流域水资源主要集中在兰州以上河段[34 ] ,耕地、能源和城镇等主要集中在中下游地区,这种水资源分布与经济发展在空间上的严重失衡,将会对黄河流域的高质量发展产生一系列问题和挑战.此外,未来30年该流域降水可能增加,但受气候变化影响,流域水资源将减少[35 ] ,随着人口和社会经济的发展,未来黄河流域用水量将会增加[36 ] ,水资源供需矛盾仍将进一步加剧.因此,在新时代黄河流域水系统结构下,应综合考虑自然系统与社会经济发展间的协调关系,构建整体性、系统性水资源管理方案,强化水资源的刚性约束,调整黄河流域生态恢复措施和水土流失治理格局.坚持以水定产、以水定人,优化产业结构,适当减少高耗水产业和提高农业用水效率,促进水资源的重复利用,缓解因经济发展和人口增长带来的用水压力,促进黄河流域人地系统向人地和谐共生的阶段演化,实现流域的生态保护和高质量发展. ...

Water scarcity under various socio-economic pathways and its potential effects on food production in the Yellow River basin

1

2017

... 本文基于降水、蒸发和GRACE等多源数据研究黄河流域水系统水量变化及结构演变,弱化了对观测数据的依赖,为研究流域水系统提供了一种新的思路与途径.但由于GRACE数据空间分辨率较低,且在部分月份数据缺失,导致GRACE数据和水量平衡计算的水资源变化量存在差异.本研究所使用的径流数据为地表实测径流,未考虑地下径流、地下水及异地调水等情况,且降水量通过站点数据插值而来.因此,不同尺度数据的整合计算、水量平衡要素的缺少以及插值过程存在的误差也可能对结果产生一定的影响.在未来的研究中,可结合多要素、多源数据构建水系统耦合模型,进一步客观真实反映流域水系统演变规律.黄河流域水资源主要集中在兰州以上河段[34 ] ,耕地、能源和城镇等主要集中在中下游地区,这种水资源分布与经济发展在空间上的严重失衡,将会对黄河流域的高质量发展产生一系列问题和挑战.此外,未来30年该流域降水可能增加,但受气候变化影响,流域水资源将减少[35 ] ,随着人口和社会经济的发展,未来黄河流域用水量将会增加[36 ] ,水资源供需矛盾仍将进一步加剧.因此,在新时代黄河流域水系统结构下,应综合考虑自然系统与社会经济发展间的协调关系,构建整体性、系统性水资源管理方案,强化水资源的刚性约束,调整黄河流域生态恢复措施和水土流失治理格局.坚持以水定产、以水定人,优化产业结构,适当减少高耗水产业和提高农业用水效率,促进水资源的重复利用,缓解因经济发展和人口增长带来的用水压力,促进黄河流域人地系统向人地和谐共生的阶段演化,实现流域的生态保护和高质量发展. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号