0 引言

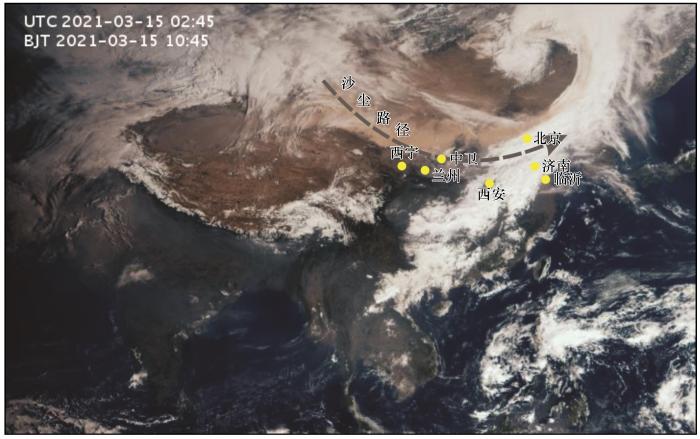

2021年3月15日前后,中国北方多地发生了近10年最强的沙尘天气。风云4号气象卫星监测显示,3月15日08:00,可视的沙尘区面积达到46.6万km2,北京、河北、甘肃等12个省区市受影响,部分地区能见度不足500 m。此次沙尘天气过程主要从蒙古国开始发展,于3月14日傍晚影响中国内蒙古,3月15日凌晨开始影响京津冀地区(图1)。受上游沙尘传输叠加大风扬沙作用影响,沙尘过境地区能见度大幅下降,PM10污染物浓度明显上升。据气象部门解释,此轮大风沙天气主要受两方面因素影响:一是前期蒙古国以及中国北方气温明显偏高,降水较少,地表逐渐解冻,容易起沙;二是受较强的蒙古气旋影响,从新疆北部、甘肃中西部、内蒙古,甚至包括华北北部都先后出现了6—8级的阵风,部分地区9—10级,为这次沙尘天气提供了动力条件[1]。

图1

图1

“3·15”沙尘暴路径及采样点位置

Fig.1

Path of the dust storm on March 15, 2021 and locations of the sampling sites

1 样品采集与测试

1.1 样品采集

表1 样品采集基本情况

Table 1

| 取样点 | 青海西宁/ 青海师范大学 | 甘肃兰州/ 兰州大学 | 宁夏中卫/ 逸兴大酒店 | 陕西西安/中国科学院地球环境研究所 | 北京/北京 师范大学 | 山东济南/ 济南大学 | 山东临沂/ 临沂大学 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 经纬度 | 36.74°N, 101.75°E | 36.04°N, 103.86°E | 37.52°N, 105.19°E | 34.22°N, 109.01°E | 39.97°N, 116.37°E | 36.62°N, 116.97°E | 35.12°N, 118.29°E |

| 取样日期(月-日) | 03-18 | 03-21 | 03-20 | 03-19 | 03-20 | 03-20 | 03-20 |

| 样品重量/g | 35.4 | 50.3 | 312.0 | 60.1 | 38.0 | 13.3 | 27.6 |

1.2 样品测试

降尘粒度分析用马尔文MasterSizer 2000激光粒度仪完成,测定前分别用10%双氧水和10%盐酸去除样品中的有机质和碳酸钙,然后加入0.5 mol·L-1偏磷酸钠分散剂并用超声震荡2 min。粒度测量范围0.02—2 000 μm,重复测量误差小于2%。放射性核素235U、232Th、226Ra和137Cs的比活度用n型高纯锗探头(LOAXHPGe)低能量、低本底γ能谱仪测定,测试时间80 000 s左右,测试误差为±5%(95%置信度)。

2 结果与分析

2.1 降尘粒度

表2 降尘粒度组成

Table 2

| 取样点 | <0.002 mm/% | 0.002—0.05 mm/% | 0.05—1 mm/% | 1—2 mm/% | 中值粒径/mm |

|---|---|---|---|---|---|

| 西宁 | 1.58 | 87.28 | 11.14 | 0.00 | 0.019 |

| 兰州 | 1.91 | 96.46 | 1.63 | 0.00 | 0.013 |

| 中卫 | 0.02 | 8.33 | 86.04 | 5.61 | 0.235 |

| 西安 | 2.43 | 93.15 | 4.43 | 0.00 | 0.017 |

| 北京 | 1.29 | 81.74 | 16.97 | 0.00 | 0.023 |

| 济南 | 1.54 | 95.86 | 2.60 | 0.00 | 0.017 |

| 临沂 | 1.27 | 89.47 | 9.25 | 0.00 | 0.019 |

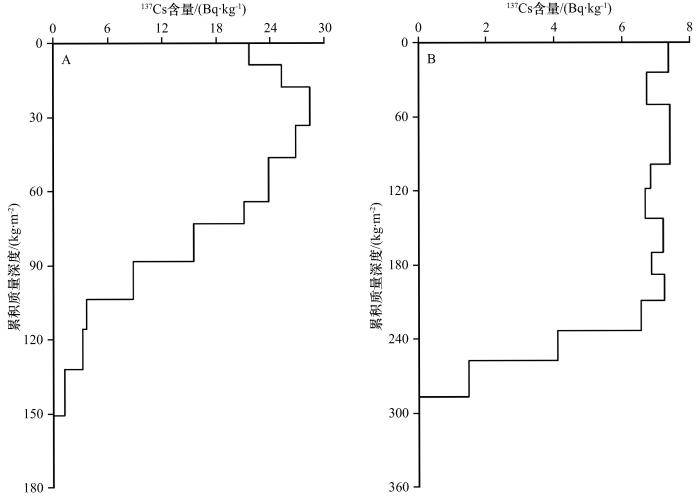

2.2 降尘 137Cs活度

中卫降尘137Cs活度最低,为0.84 Bq·kg-1;西安次之,为2.73 Bq·kg-1;其余点137Cs活度远高于西安和中卫,介于7.27—11.56 Bq·kg-1(表3)。137Cs是20世纪50—70年代大气层核试验产生的核尘埃,半衰期30.2 a,主要随降水沉降到地面,随即被表层土壤细颗粒强烈吸附,很难向下淋溶和被植物摄取,被广泛应用于侵蚀泥沙来源和沉积物断代研究[6]。草地等未扰动土壤,137Cs峰值浓度分布于土壤剖面表层或次表层,剖面上部核素浓度最高,向下呈指数递减;农耕地土壤剖面中,因耕作混合作用137Cs基本均匀分布于耕层深度内[7](图2)。据胡云锋等[8]研究,内蒙古太仆寺旗低覆盖草地表层0—2 cm土壤137Cs比活度约25 Bq·kg-1,中、高覆盖草地为50 Bq·kg-1;齐永青等[9]在蒙古高原北部草原区的研究发现,草地表层0—2 cm土壤137Cs比活度变动于20—50 Bq·kg-1,与侵蚀程度呈负相关。以上两地农耕地土壤的137Cs都基本均匀分布于0—20 cm犁耕层内,比活度差别不大,为3—4 Bq·kg-1。 据Su等[10]在张北高原的研究,草地0—3 cm表层137Cs比活度为21 Bq·kg-1,农耕地犁耕层的137Cs比活度为2.6 Bq·kg-1。黄土高原草地和农耕地土壤的137Cs深度分布形态与蒙古高原相似[11],但比活度低于后者,这是由于黄土高原纬度偏南,137Cs本底值较低的缘故。

表3 降尘核素浓度 (Bq·kg-1)

Table 3

| 取样点 | 137Cs | 235U | 232Th | 226Ra |

|---|---|---|---|---|

| 西宁 | 7.27 | 3.98 | 67.12 | 47.69 |

| 兰州 | 9.90 | 3.36 | 65.45 | 40.93 |

| 中卫 | 0.84 | 1.46 | 25.37 | 25.63 |

| 西安 | 2.73 | 2.90 | 56.31 | 39.23 |

| 北京 | 10.66 | 4.23 | 76.75 | 44.07 |

| 济南 | 9.54 | 8.27 | 102.36 | 90.23 |

| 临沂 | 11.56 | 5.88 | 90.70 | 56.20 |

图2

除中卫和西安外,其余5个点的沙尘137Cs比活度远高于农耕地,低于植被覆盖度高的草地。因此沙尘的主要来源应不是农耕地,而是覆盖度低的侵蚀草地。西安沙尘的137Cs比活度与农耕地相近,农耕地可能是沙尘的主要来源。中卫沙尘137Cs比活度极低,这是由于腾格里沙漠表层土壤的137Cs早已侵蚀殆尽的缘故。

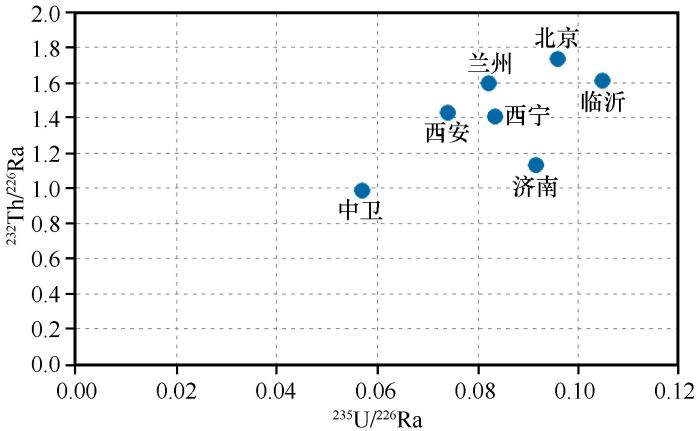

2.3 天然放射性核素比活度特征

7个取样点沙尘的天然放射性核素235U、232Th、226Ra比活度见表3。由于天然放射性核素富含于细粒物质,中卫沙尘粒度大,这些核素的含量远小于其他6个点。利用化学元素含量比值分析物质来源,往往可以排除粒度差异等因素的影响[12]。7个点沙尘的235U/226Ra和232Th/226Ra相关关系见图3。除中卫外的其他6个点在图3中位置比较集中,表明其沙尘来源基本一致,与这些样点以粉粒为主的沙尘粒度组成特征相符,均属于远距离高空搬运沙尘。虽然西安样点沙尘137Cs含量远低于其他5个点(表3),但黄土也是远距离高空搬运的沙尘沉积物,天然放射性核素含量特征相近,这也佐证了黄土高原的黄土沉积主要是远距离高空搬运的沙尘沉积。据全国土壤中天然放射性核素含量调查[13],来自沙地、沙漠的风沙土中226Ra、232Th含量分别为17.9±6.9 Bq·kg-1和22.5±7.5 Bq·kg-1,均低于其他类型土壤。本研究中,中卫沙尘的226Ra、232Th含量分别为25.63 Bq·kg-1和25.37 Bq·kg-1,与风沙土中226Ra、232Th含量相近,说明其来源于附近的腾格里沙漠。

图3

图3

沙尘235U/226Ra和232Th/226Ra关系

Fig.3

The relationship between 235U/226Ra and 232Th/226Ra of the dust samples

3 结论

除中卫外,西宁、兰州、西安、北京、济南和临沂6个点的降尘粒度以0.002—0.05 mm的粉粒为主,与黄土粒度一致。235U/226Ra和232Th/226Ra关系图中的点位相近,表明降尘是远距离搬运的风尘沉积或吹蚀起的附近黄土(过去的风尘沉积)。中卫沙尘粒度粗,天然放射性核素含量与沙地、沙漠等风沙土中天然放射性核素含量相近,表明沙尘来源于毗邻的腾格里沙漠。

除中卫和西安点外,其余5个点沙尘的137Cs比活度远高于农耕地,低于植被覆盖度高的草地,沙尘的主要来源应不是农耕地,而是覆盖度低的侵蚀草地。西安沙尘的137Cs比活度与农耕地相近,农耕地可能是沙尘的主要来源。中卫沙尘的137Cs比活度极低,这是由于腾格里沙漠表层土壤的137Cs早已侵蚀殆尽的缘故。

参考文献

2000年我国沙尘暴的组成、来源、粒径分布及其对全球环境的影响

[J].

Using environmental radionuclides,mineral magnetism and sediment geochemistry for tracing and dating fine fluvial sediments

[M]//Kondolf G M,Piégay H.

A preliminary study of the impacts of shelter forest on soil erosion in cultivated land:evidence from integrated 137Cs and 210Pbex measurements

[J].

Application of the caesium-137 technique in a study of soil erosion on gully slopes in a yuan area of the Loess Plateau near Xifeng,Gansu Province,China

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号