0 引言

中亚地区分布着地球80%以上的温带荒漠和范围最广的温带草原带,对气候变化的响应敏感且复杂[1-3]。过去30年,中亚温带草地经历了显著的气候变化,降水和气温变化成为导致中亚草地荒漠化的主要因素[4],主导了该地区植被生产力的年际变异趋势。游牧是中亚地区牧民的主要生产方式,但随着人口增加,人类对草地生态环境的扰动越来越大,大量天然草地被开垦成农田和经营性牧场[5-6],草地放牧强度逐年升高,日益增强的放牧活动改变了草地生态系统的结构和功能,同时也加剧了气候变化对干旱区草地的影响[7-10]。据统计,该区域草地荒漠化面积正以每年0.5%—0.7%的速度增加[11],过度放牧是草地退化和荒漠化的重要原因(占比34.5%),而气候变化加速了这一过程[12-13]。同时,草地荒漠化也会通过改变地表能量平衡反过来影响气候系统[14-16]。

然而,量化气候变化以及人类活动对中亚草地变化相对贡献率的研究十分有限。多数研究利用线性趋势分析[17-18]探讨了植被变化与气候因子的相关关系,但简单相关关系无法区分气候与人类活动的贡献比例。张琪等[19]利用经验正交分解(EOF)和奇异值分解方法分析了中亚植被1982—2012年的变化趋势,发现降水是控制中亚地区植被变化的主要因子,但是没有分析人类活动对植被变化的影响。朱士华等[20]利用模型方法探讨了中亚不同区域NPP (Net Primary Productivity)的主要控制因子,但是,研究也没有对人类活动的影响进行量化分析。分离和量化气候因子以及人类活动对草地NDVI的影响有助于识别区域主控因子,对维护良好生态环境具有重要现实意义。

气温上升、干旱和人类活动严重威胁草地生态系统的固碳和维持生物多样性的能力[21-22],草地退化已成为亟待解决的生态环境问题[5]。草地退化的首要原因是过度放牧和气候变化[23]。但是,北半球植被生长与不同环境因子以及人类活动之间的相关关系仍待量化分析。例如,森林生态系统面对长期干旱往往表现出负反馈,但是在北半球的寒冷地区却响应不敏感[24]。因此有研究指出,寒冷地区的生态系统更多的是气温而非干旱主导[25],但同样有基于遥感的研究指出北半球温带荒漠生产力对降水的敏感性远超气温[26]。这种研究上的差异性和不确定性表明,温带草地植被可能是由气温、降水等诸多因素共同控制,不同植被类型对不同环境因子具有不同的响应格局,草地生态系统长期受到放牧、土地利用变化等人为因素的扰动,这就增加了其对气候响应的不确定性。为此,本研究利用归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)作为植被生长状况指标,利用残差分析方法分离多源气象要素以及人为活动对草地时空变化特征的影响,量化气候(气温和降水量)变化以及人类活动的相对贡献。

1 材料和方法

1.1 研究区

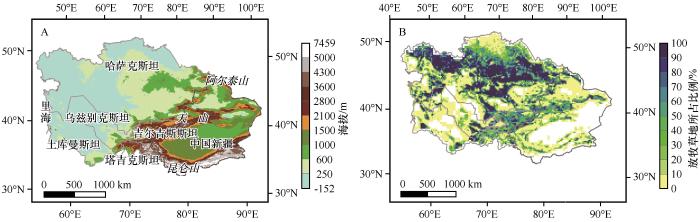

中亚干旱区,东起贺兰山,西濒里海,南接青藏高原,北跨阿尔泰山系,面积近10×106 km2,约占全球干旱区面积的1/3[27]。“中亚”意指亚洲中部地区,学术界对这一地理概念的认识并不统一[28]。本文定义的中亚包括哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及中国的新疆维吾尔自治区(34.3°—55.4°N, 46.5°—96.4°E,图1),是中亚干旱区的主体部分,全球80%的温带荒漠分布于此[26]。中亚干旱区是横亘在北半球陆地的全球最宽干旱区,具有独一无二的巨大温带荒漠系统以及世界上最大的温带草原带。该区域主要受西风环流以及北冰洋高纬气团、印度洋暖湿气流的影响,形成显著区别于非洲、美洲和大洋洲热带荒漠的水热组合,同时,该区域的植物是中亚植物区系与青藏、蒙古和古地中海植物区系的交汇区,对气温、水分变化十分敏感。

图1

1.2 数据源

AVHRR GIMMS(Advanced Very High Resolution Radiometer, Global Inventory Modeling and Mapping Studies)NDVI数据集来自美国国家航天航空局(National Aeronautics and Space Administration, NASA),空间分辨率8 km,时间分辨率15 d。本研究对下载的1982—2014年AVHRR GIMMS NDVI数据进行了插值和平滑处理。土地利用变化数据来自Song 等[29]生产的全球土地变化数据集(

1.3 方法

对15 d时间分辨率的AVHRR GIMMS NDVI数据进行插值和平滑处理,计算得到生长季[19](4—10月)NDVI平均值。将NDVI的多年平均值小于0.1的格点视为裸地,不进行分析。对于植被像元,分析其NDVI的变化特征,以及气候变化和人类活动的相对贡献。

采用偏相关系数,评价气温和降水量变化对NDVI的影响。

式中:

式中:NDVIp为由气温和降水估算的NDVI;P为降水量;T为气温;NDVIo

以

式中:

利用研究时段内

式中:n为研究时段的年数;

将NDVIo随时间变化的斜率大于0的地区视为植被改善地区,斜率小于0的地区视为植被退化地区。根据NDVIp和NDVIr随时间变化的斜率,确定气候变化和人类活动对NDVI变化的相对贡献(表1)。

表1 气候变化与人类活动对 NDVI 变化的相对贡献确定方法

Table 1

| 类别 | 情景 | Slope(NDVIp) | Slope(NDVIr) | 气候变化贡献 | 人类活动贡献 | 描 述 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 植被改善区 | S1 | >0 | >0 | 共同作用 | ||

| S2 | >0 | <0 | 0 | 气候因子主导 | ||

| S3 | <0 | >0 | 0 | 人类活动主导 | ||

| 植被退化区 | S4 | <0 | <0 | — | — | 共同作用 |

| S5 | <0 | >0 | — | 0 | 气候因子主导 | |

| S6 | >0 | <0 | 0 | — | 人类活动主导 |

S1表示气候变化和人类活动共同促进植被生长;S2表示气候变化促进植被生长,人类活动对植被改善没有影响;S3表示人类活动促进植被生长,气候变化对植被改善没有影响;S4表示气候变化和人类活动共同导致植被退化;S5表示气候变化导致植被退化,人类活动对植被退化没有影响;S6表示人类活动导致植被退化,气候变化对植被退化没有影响。

2 结果

2.1 中亚草地 NDVI 与气候因子的时间变化特征

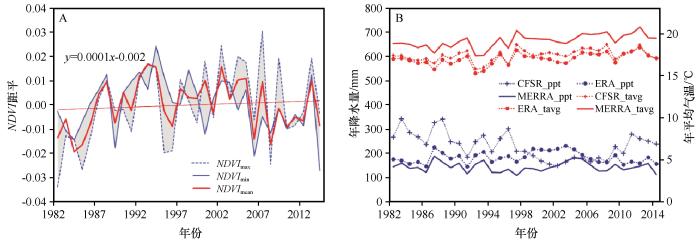

1982—2014年中亚草地平均生长季NDVI均值、最大值和最小值距平值的变化趋势如图2所示。研究时段内,NDVI均值总体呈微弱增加趋势(0.001/10a),而NDVI最大值以0.006/10a的速度增加,NDVI最小值以-0.002/10a的速度减小。研究发现,以1994年为拐点,NDVI变化趋势可以分为增加(1982—1994年)和降低(1994—2012年)两个阶段。1982—1994年NDVI均值增加趋势较为明显,以0.026/10a的速度增加;而1994—2014年NDVI均值呈下降趋势(-0.005/10a),尤其2008—2011年NDVI明显低于多年平均值,其原因是该时段长期高温干旱(降水减少20%,气温增加0.6 ℃)。20世纪80年代中后期,降水量增加的同时,NDVI上升。

图2

图2

1982—2014年中亚草地生长季NDVImax、NDVImin和NDVImean距平变化趋势(A)以及CFSR、MERRA、ERA-interim再分析数据年平均气温(tavg)和年降水量(ppt)时间变化趋势(B)

Fig. 2

Anomalies of growing season NDVImax, NDVImin and NDVImean (A) and anomalies of annual mean of temperature (tavg) and annual total precipitation (ppt) calculated from CFSR, MERRA, and ERA-interim reanalysis data (B) over grasslands in Central Asia during 1982 to 2014

2.2 中亚草地 NDVI 与气候因子的空间变化特征

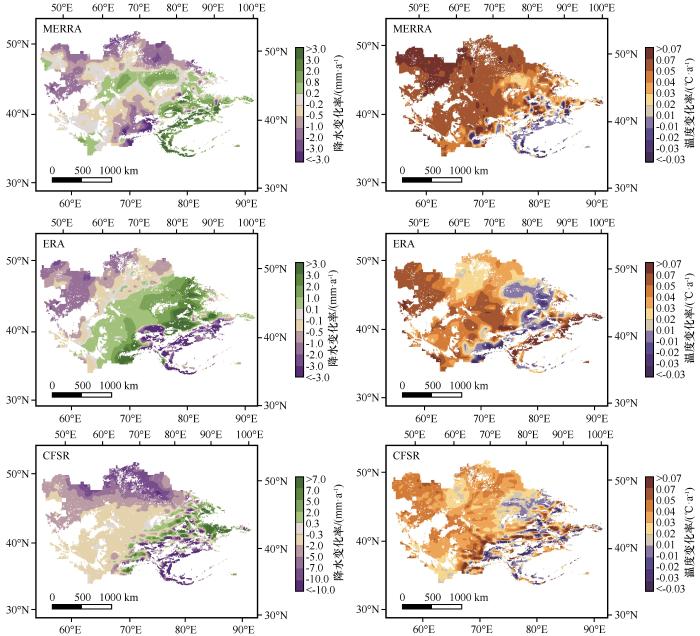

根据MERRA、ERA和CFSR再分析数据得到的1982—2014年气温和降水量变化趋势具有显著的空间差异。3套再分析数据都表明,1982—2014中亚的东部降水量总体呈上升趋势,气温升高幅度相对较小,甚至下降。中亚中西部地区气温升高、降水量减少,西北部的图尔盖高原、里海沿岸低地等区域增温趋势尤为明显(图3)。

图3

图3

基于MERRA,CFSR以及ERA-interim再分析数据的1982—2014年中亚草地年平均气温和年降水量变化空间格局

Fig.3

Spatial patterns of temporal trends of annual total precipitation and mean temperature over grasslands in Central Asia during 1982 to 2014 calculated from MERRA, CFSR and ERA-interim reanalysis datasets

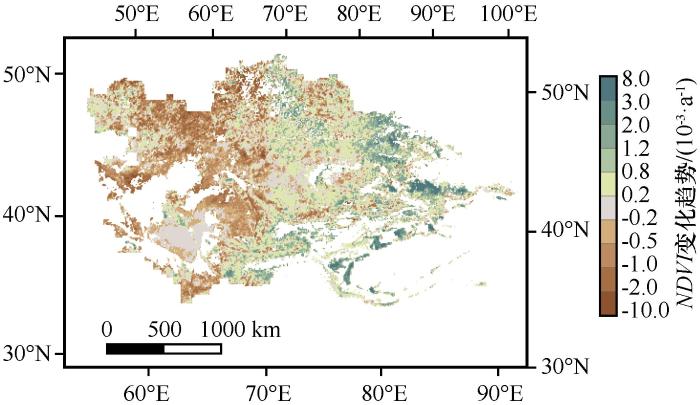

图4

图4

1982—2014年生长季(4—10月)中亚草地NDVI平均值变化趋势

Fig.4

Trends of growing season (April-October) NDVI over grasslands in Central Asia during 1982 to 2014

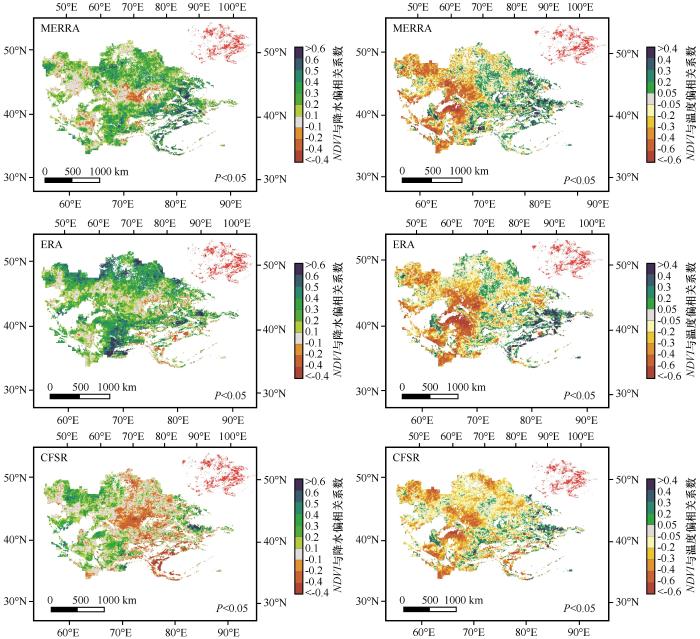

图5

图5

基于不同气候数据(MERRA、ERA-interim、CFSR)的气温和降水与生长季NDVI偏相关系数(小插图的红色表示相关达到0.05显著水平区域)

Fig.5

Partial correlations of NDVI with precipitation and temperature based on MERRA, ERA-interim and CFSRreanalysis datasets. Red areas in the small inserted maps indicated the correlations significant at levels of 0.05

2.3 气候因子对 NDVI 影响

为了确定中亚草地NDVI变化趋势的影响,计算了1982—2014生长季(4—10月)NDVI与降水、气温的偏相关系数(图5)。中亚大部分区域降水与NDVI呈显著正相关(P<0.05),哈萨克斯坦草原南部地区、中亚中部荒漠区,降水与NDVI呈负相关。气温与NDVI正相关区域主要分布在天山山区、阿尔泰山区以及天山北麓低山丘陵及平原区域,这些区域受西风环流影响,降水较为丰沛,气温升高有利植被生长。中亚西部地区咸海沿岸以及克孜勒库姆沙漠(Kyzyl Kum Desert)和卡拉库姆沙漠(Kara Kum Desert)两大荒漠交汇区域NDVI与气温呈显著负相关(P<0.05),这些区域降水稀少,生态环境恶劣,气温升高加剧了干旱,抑制植被生长。

在中亚中部稀疏植被区,生长季平均NDVI随着降水量增加而上升,气温升高伴随着NDVI下降。不同的再分析数据气温和降水与NDVI之间的相关性存在着差异。ERA气温和降水量与NDVI之间相关性最强,其次为MERRA数据。CFSR气温和降水与NDVI的相关性都不显著。ERA和MERRA降水量与NDVI之间的相关性都强于气温,表明中亚草地对降水量变化更加敏感(图5)。

2.4 NDVI 与气温和降水相关性的变化趋势

1982—2014年中亚草地NDVI普遍与降水正相关;东部地区NDVI与气温正相关,但普遍不显著;中西部地区NDVI普遍与气温显著正相关(图5)。为了分析NDVI与气温和降水之间的相关性是否随时间发生变化,以15 a为1个滑动窗口(1982—1996年,1983—1997年,…,2000—2014年),计算每个窗口期内气温、降水量与NDVI的相关性及其变化趋势。

1982—2014年NDVI与降水相关性逐渐增强的区域主要分布在哈萨克斯坦草原北部地区以及咸海东部地区,而相关性降低的区域则主要分布在图尔盖高原西北部区域以及天山北麓地区。NDVI与气温相关性逐渐增强的区域分布在哈萨克斯坦草原南麓,靠近中亚中部荒漠,这说明未来该区域的增温效应将显著抑制草地植被生长。而相关性减弱的区域则分布在天山山区、天山北麓以及中亚北部地区,未来增温对山区植被的影响将显著小于中亚其他地区(图6)。

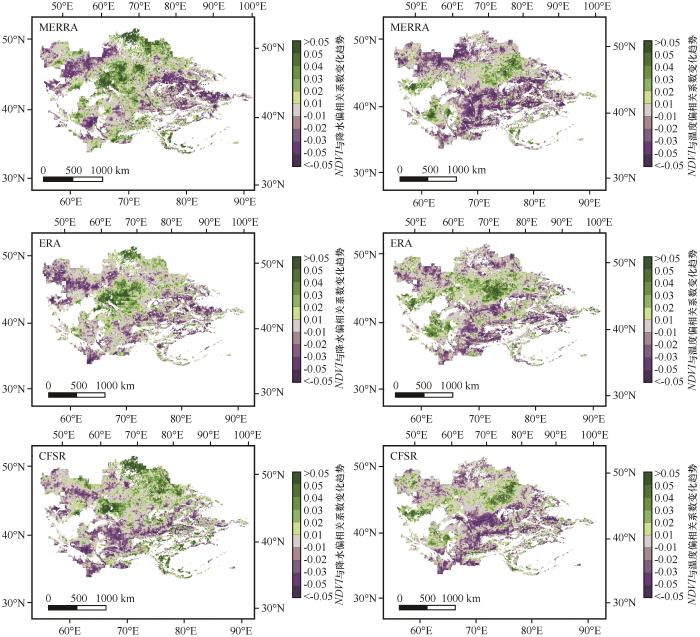

图6

图6

1982—2014年生长季NDVI与气温和降水的相关性随时间变化趋势

Fig.6

Temporal trends of correlation coefficients of growing season NDVI with precipitation and temperature in Central Asia during 1982 to 2014

2.5 气候因子与人类活动对 NDVI 变化的相对贡献

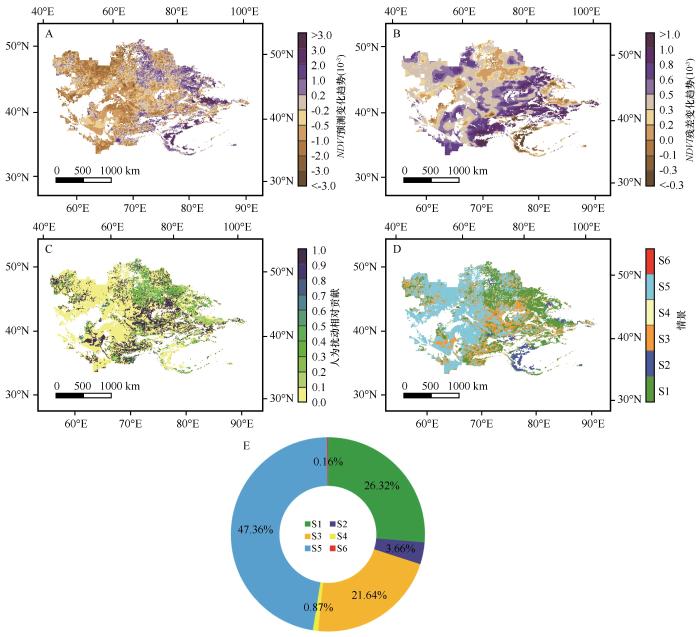

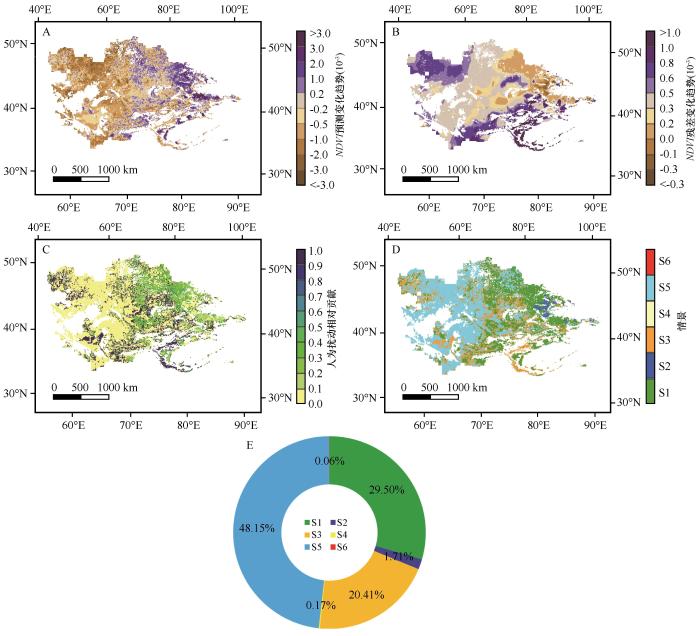

图7

图7

基于CFSR气候因子预测的NDVI变化趋势(A)以及人类活动导致NDVI的变化趋势(B),人类活动对NDVI变化的相对贡献(C),以及气候与人类活动对NDVI影响的不同情景的空间分布(D)及所占比例(圆环,E)

Fig.7

NDVI change caused by the CFSR climate factors (A) and by human activities (B), the relative contribution of human activities to NDVI (C), and the spatial distribution and proportion (circular, E) of different scenarios of the impact of climate and human activities on NDVI (D)

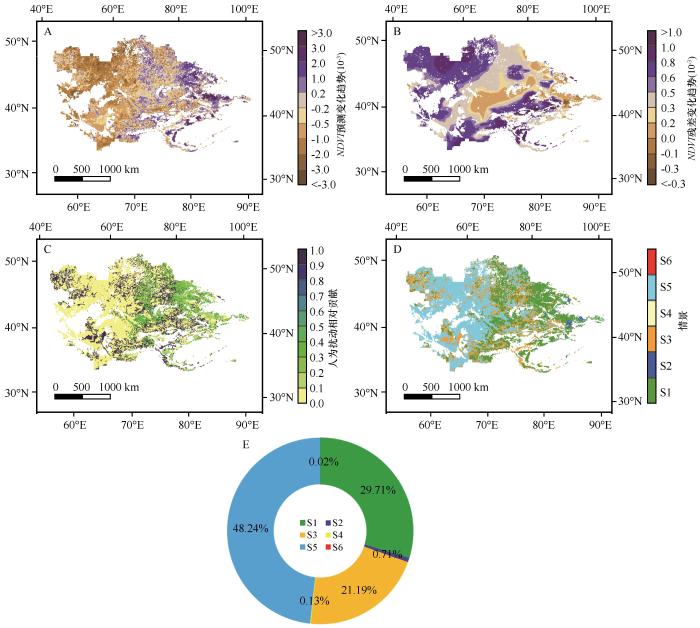

图8

图8

基于ERA气候因子预测的NDVI变化趋势(A)以及人类活动导致NDVI的变化趋势(B),人类活动对NDVI的相对贡献(C),以及气候与人类活动对NDVI影响的不同情景的空间分布(D)及所占比例(圆环,E)

Fig.8

NDVI change caused by the ERA climate factors (A) and by human activities (B), the relative contribution of human activities to NDVI (C), and the spatial distribution and proportion (circular, E) of different scenarios of the impact of climate and human activities on NDVI (D)

图9

图9

基于MERRA气候因子预测的NDVI变化趋势(A)以及人类活动导致NDVI的变化趋势(B),人类活动对NDVI的相对贡献(C),以及气候与人类活动对NDVI影响的不同情景的空间分布(D)及所占比例(圆环,E)

Fig. 9

NDVI change caused by the MERRA climate factors (A) and by human activities (B), the relative contribution of human activities to NDVI (C), and the spatial distribution and proportion (circular, E) of different scenarios of the impact of climate and human activities on NDVI (D)

气候变化导致的NDVI增长主要分布在中亚东部地区,以天山北坡与阿尔泰山区尤甚。气候与人类活动共同促进植被NDVI上升主要发生在哈萨克斯坦东南部草原以及天山北坡地区,占区域总面积的26.32%(S1)。气候变化促进NDVI上升、人类活动导致NDVI下降主要发生在南疆昆仑山边缘地区(S2,3.66%),且表现为气候的影响大于人类活动。人类活动导致NDVI上升作用大于气候导致NDVI下降作用主要发生在天山北麓低矮丘陵及平原地区(S3,21.64%)。气候与人类活动共同导致NDVI下降的地区占比较小(S4,0.87%),零星分布在放牧影响较为严重的哈萨克斯坦中东部地区。气候变化导致NDVI下降作用大于人类活动导致NDVI上升作用主要发生在中亚中西部荒漠区域(S5,47.36%);人类活动导致NDVI下降作用大于气候导致NDVI上升作用的地区占0.16%(S6),仅在天山北麓以及咸海附近地区零星分布。

总体上,气候变化对NDVI变化的相对贡献占71.21%,人类活动的相对贡献占28.79%。植被改善(NDVI增加)的区域占总面积的51.62%(S1+S2+S3),植被退化(NDVI下降)的区域占总面积的48.38%(S4+S5+S6)。而在植被改善区域,气候因子起主要作用的面积45.74%,人类扰动起主要作用的占54.26%,说明人类扰动是这部分地区植被改善的重要原因。在植被退化区域,气候因子起主要作用的面积占98.49%,人类活动起主要作用的面积仅占1.51%。

同样地,利用ERA和MERRA数据进行分析时,人类活动与气候要素的相对贡献具有类似的格局(图8—图9)。具体而言,基于ERA数据,气候变化起主要贡献的区域占72.07%,人类活动起主要贡献的面积占27.93%。人类活动贡献较大的地区主要分布在中亚中东部以及水热条件丰沛的山区;图尔盖高原、里海沿岸低地以及中西部荒漠人类活动贡献率较低。植被改善区占区域总面积的51.61%,植被退化区占总面积的48.39%。植被改善区域中,气候因子变化起主要贡献的面积占45.98%,人类活动起主要贡献率的面积占54.02%。在植被退化区,气候因子变化起主要作用的面积占99.70%,人类活动起主要作用的面积占0.30%。基于MERRA数据,气候变化起主要贡献的面积占72.54%,人类活动起主要贡献的面积占27.46%。其中,植被改善区占总面积的51.62%,植被退化区占总面积的48.38%;在植被改善区域,气候因子起主要贡献的面积占47.03%,人类活动起主要贡献的面积占52.97%;在植被退化区,气候因子起主要作用的面积占99.61%,人类活动起主要作用的面积占0.39%。

3 讨论与结论

本研究量化了气候变化和人类活动对中亚草地NDVI的相对贡献,发现降水是影响干旱区草地变化的主要控制因子,这与Zhang等[33]和Zhu等[34]利用模型方法得出的降水是中亚干旱区的主导因素的结论相一致。也与张琪等[19]发现63%的中亚植被受到降水的显著影响具有空间上的一致性。研究发现,气候变化对中亚草地NDVI变化的影响要高于人类活动的影响,这与Chen等[4]利用CASA模型得出的1982—1999年气候变化是中亚NPP变化的主控因子的结论相对一致。而且,研究发现人类活动贡献较大的区域集中于水热条件良好的地区,这主要是因为这些区域是传统的放牧地点,这也证实了放牧活动对中亚草地的影响不容忽视[35]。

气候变化与人类活动是影响中亚干旱区草地植被生长的两大决定性因素。对于生态脆弱区,植被对于扰动因子的响应敏感而高效。降水是干旱区植被生长发育的限制性因素,中亚绝大多数地区植被与降水呈显著正相关(图5),而增温效应对植被的促进主要发生在天山山区和阿尔泰山区等高纬高寒地区,这些区域降水丰富,气温相对较低,增温提高了植被的光合作用,促进了植被生产力的提高;而增温的负面效应作用区域主要在图尔盖高原、咸海边缘和中亚中西部腹地的荒漠地区,增温降低了植被生产力,使区域生态面临极大挑战。研究同时也发现,植被对于自身的生存环境具有极高的适应性,尽管植被存在最适生存气温,但是当外界气温与自身最适气温发生冲突时,植被往往能够逐渐调整对气温的响应,通过发展适合在恶劣环境下生存的生理生态结构特征,实现自身的存活与发展,图尔盖高原等受增温影响较为严重的区域的NDVI与气温相关性逐渐降低也侧面证实了这一点(图6)。未来全球性增温依然是中亚植被面临的巨大挑战,但是随着植被抗逆性以及生存能力的提高(例如,对增温的响应逐渐降低,图6),中亚地区草地生态系统承压可能会超过预期,恶劣气候对该区域植被的影响可能不会如预期那么严重。

NDVI与气温降水相关性变化趋势呈现显著的空间异质性。哈萨克斯坦北部草原以及中亚中部咸海西北部地区NDVI与降水的相关性呈增加趋势;未来该区域降水减少对植被的影响可能会大于预测值。而天山山区以及天山北麓平原植被NDVI与降水相关性降低,这些地区的降水增加,对植被NDVI的促进可能小于预期。未来天山山区以及图尔盖高原的增温对植被的影响极有可能小于预测,而中部荒漠区域稀疏植被对增温的响应将会更加剧烈。因此,研究应该更加关注生态脆弱区(例如中亚中西部荒漠和南疆极端干旱区等地区)植被的生存状况。气候变化背景下,这些区域的植被生存将面临巨大挑战。

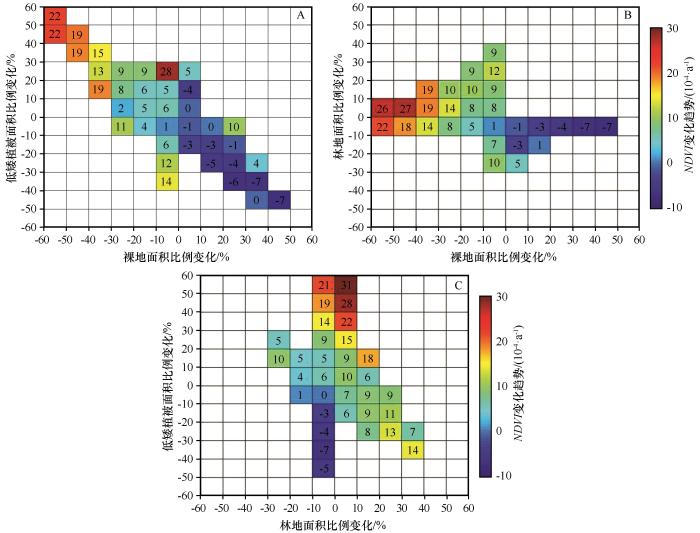

人类活动对草地NDVI的影响主要包括城市化、放牧以及土地利用等方面。放牧主要通过动物采食以及践踏等行为改变地表植被结构形态,降低植被覆盖率。为了进一步印证放牧是导致中亚草地NDVI变化的重要人类活动,本文分析了土地覆被变化对NDVI的影响。结合Song等[29]生成的全球土地覆被数据集以及Chen等[30]和Alkama等[38]使用的土地覆被分析方法,研究发现中亚地区,裸地与低矮植被之间具有极强的负相关关系(图10),植被退化导致的荒漠化面积比例增加主要来自于低矮植被(草地、低矮灌木等)面积比例的减少,NDVI的下降也主要由于低矮植被(草地、低矮灌丛)面积减少导致裸地的增加。这说明,该区域的荒漠化主要来自于低矮植被(草地、低矮灌丛)的退化,而放牧是草地以及低矮灌木退化的重要原因。研究发现,人类活动贡献区域主要分布在中亚中东部地区,包括哈萨克斯坦草原以及天山北麓等传统牧区(图7—图9),放牧对草地植被生长的影响不容忽视。而低矮植被面积比例的增加则存在两种可能,一种是由林地转化,这种转变导致了NDVI的降低;另一种是由裸地转化,这种转变则会导致NDVI升高。而林地与裸地之间以及低矮植被与林地之间的面积比例均没有显著的相关关系,这间接说明了草地和稀疏灌木等低矮植被的退化是导致中亚地区裸地增加、土地荒漠化的主要原因。

图10

图10

低矮植被面积比例变化与裸地面积比例变化对NDVI变化趋势的影响(A),林地面积比例变化与裸地面积比例变化对NDVI变化趋势的影响(B),以及低矮植被面积比例变化和林地面积比例变化对NDVI变化趋势的影响(C)

Fig.10

The impact of short vegetation coverage changes and bare change (A), tree canopy and bare change (B), short vegetation coverage changes and tree canopy changes (C) on the temporal trend of NDVI during 1982-2014

植被生长受气候因子和人类活动等多种因素的共同控制,基于遥感数据分析CO2效应、降水、气温以及放牧效应对植被的影响时往往无法精确剔除背景因素的干扰,存在量化误差。本研究利用的遥感数据以及多源再分析气象数据尽可能地降低了数据带来的不确定性,但是由于分辨率较低,依然对结果存在一定的误差。下一步研究将依靠模型方法对不同气候因子以及放牧强度对该区域草地植被的影响进行准确量化,分析不同环境因子以及人类活动对草地植被的影响机制,并研究未来气候变化背景下,如何有效管理放牧活动[39],规范人类活动对草地植被的影响。

参考文献

Great uncertainties in modeling grazing impact on carbon sequestration:a multi-model inter-comparison in temperate Eurasian Steppe

[J].

Temperature changes in Central Asia from 1979 to 2011 based on multiple datasets

[J].

Monitoring the long-term desertification process and assessing the relative roles of its drivers in Central Asia

[J].

Disentangling the relative impacts of climate change and human activities on arid and semiarid grasslands in Central Asia during 1982-2015

[J].

Researching the future of pastoralism in Central Asia's mountains:examining development orthodoxies

[J].

Vulnerability of the Asian typical steppe to grazing and climate change

[J].

Long-term dynamics of a semiarid grass steppe under stochastic climate and different grazing regimes:a simulation analysis

[J].

Impacts of grazing and climate warming on C pools and decomposition rates in Arctic environments

[J].

Comparison of soil greenhouse gas fluxes from extensive and intensive grazing in a temperate maritime climate

[J].

Climate Change 2007:The Physical Science Basis

[R].

Impact of desertification on regional and global warming

[J].

A coupled biosphere-atmosphere climate model suitable for studies of climatic change due to land surface alterations

[J].

Impact of desert dust radiative forcing on Sahel precipitation:relative importance of dust compared to sea surface temperature variations,vegetation changes,and greenhouse gas warming

[J].

The relationship between precipitation anomalies and satellite-derived vegetation activity in Central Asia

[J].

Drought and spring cooling induced recent decrease in vegetation growth in Inner Asia

[J].

Focus on extreme events and the carbon cycle

[J].

Elevated atmospheric CO2 magnifies intra-specific variation in seedling growth of Honey Mesquite:an assessment of relative growth rates

[J].

Response of vegetation to drought time-scales across global land biomes

[J].

Drought dominates the interannual variability in global terrestrial net primary production by controlling semi-arid ecosystems

[J].

Complex climatic and CO2 controls on net primary productivity of temperate dryland ecosystems over central Asia during 1980-2014

[J].

Global land change from 1982 to 2016

[J].

Vegetation structural change since 1981 significantly enhanced the terrestrial carbon sink

[J].

Modeling plant structure and its impacts on carbon and water cycles of the Central Asian arid ecosystem in the context of climate change

[J].

The response of carbon stocks of drylands in Central Asia to changes of CO2 and climate during past 35 years

[J].

Reduced CO2 fertilization effect in temperate C3 grasslands under more extreme weather conditions

[J].

Contributions of climate change to the terrestrial carbon stock of the arid region of China:a multi-dataset analysis

[J].

Biophysical climate impacts of recent changes in global forest cover

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号