黄河北岸兰州段丘陵区土壤生态化学计量与空间变异

南富森 , 1 , 李宗省 2 , 张小平 , 1 , 崔乔 2 , 李玉辰 1 , 杨安乐 1 , 熊雪婷 1

1.西北师范大学 地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070

2.中国科学院西北生态环境资源研究院,甘肃 兰州 730000

Spatial variation of ecological stoichiometry characteristics of hilly soil in Lanzhou section of Yellow River north shore

Nan Fusen , 1 , Li Zongxing 2 , Zhang Xiaoping , 1 , Cui Qiao 2 , Li Yuchen 1 , Yang Anle 1 , Xiong Xueting 1

1.College of Geography and Environmental Science,Northwest Normal University,Lanzhou 730070,China

2.Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

通讯作者: 张小平(E-mail: zxp296@163.com )

收稿日期: 2021-11-26

修回日期: 2022-03-02

基金资助:

中国科学院“西部之光”交叉团队项目-重点实验室合作研究专项 国家重点研发计划项目 . 2020YFA0607702 国家“万人计划”青年拔尖人才项目 第二次青藏高原综合科学考察研究项目 . 2019QZKK0405 甘肃省陇原创新创业团队项目 . 2020 甘肃省创新群体项目 . 2020

Received: 2021-11-26

Revised: 2022-03-02

作者简介 About authors

南富森(1997—),男,甘肃会宁人,硕士研究生,主要研究方向为土壤碳、氮循环E-mail:nanfsn@163.com

, E-mail:nanfsn@163.com

摘要

为探究黄河北岸兰州段丘陵区土壤碳、氮、磷含量及化学计量比的空间变异特征,基于12个样地数据,采集1 m剖面内不同发生层土壤进行土壤含水率(SWC)、pH、有机碳(SOC)、全氮(STN)和全磷(STP)的测定。分析了研究区土壤碳、氮、磷含量及其生态化学计量特征在植被和土层上的差异及空间变异特征。结果表明:(1)研究区SOC、STN、STP均值分别为4.53、0.74、0.13 g·kg-1 ,C∶N、C∶P、N∶P均值分别为7.85、55.17、8.40;(2)研究区SOC、STN、C∶N和N∶P的块基比C 0 /(C 0 +C )<0.25,主要受气候、植被、地形等自然因素影响;STP、C∶P则C 0 /(C 0 +C )>0.75,主要受退耕还草等人为因素影响;(3)研究区土壤整体受到氮限制,与此同时有机碳更为匮乏,磷则在短期内不会成为限制因子。在黄河流域兰州段北岸丘陵区北岸的生态治理与恢复中,应重视有机肥和氮肥的配置与施加,同时需减少人为干扰,这对于植被的快速恢复与养分的固定具有重要意义。

关键词:

黄河流域兰州段 土壤养分 化学计量比 空间变异

Abstract

To understand the spatial variability of soil C, N and P contents and their stoichiometric ratios in the hilly area of Lanzhou on the north bank of the Yellow River Basin. Based on 12 sample plots, we measured soil water content (SWC), pH, soil organic carbon (SOC), total nitrogen (STN) and total phosphorus (STP) at a depth of 1m in 12 plots. Then, we had analyzed the difference of SOC, STN and STP contents and their eco-stoichiometry characteristics in the study area in terms of different vegetation and soil layers, as well as their spatial variability. Results show that: (1) The mean values of SOC, STN and STP in the study area were 4.53, 0.74 and 0.13 g·kg-1 , respectively. The mean values of C∶N, C∶P and N∶P were 7.85, 55.17 and 8.40, respectively. (2) The ratios of nugget to soil C 0 /(C 0 +C )<0.25 of SOC, STN, C∶N and N∶P are influenced by natural factors such as climate, vegetation and topography in study area. The C 0 /(C 0 +C )>0.75 of STP and C∶P are influenced by anthropogenic factors likely fallowing and grassland restoration. (3) The study area is the most deficient in organic carbon and is limited by nitrogen, while phosphorus will not be a limiting factor in the short term. These results suggest that people should pay attention to the allocation and application of organic and nitrogen fertilizers in the subsequent ecological management and restoration activities, at the same time, people need to reduce human disturbance. All of this will be important for the rapid recovery of vegetation and fixation of soil nutrient in the hilly area of Lanzhou on the north bank of the Yellow River Basin.

Keywords:

Lanzhou section of the Yellow River soil nutrient stoichiometry spatial variation

本文引用格式

南富森, 李宗省, 张小平, 崔乔, 李玉辰, 杨安乐, 熊雪婷. 黄河北岸兰州段丘陵区土壤生态化学计量与空间变异 . 中国沙漠 [J], 2022, 42(5): 167-176 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2022.00031

Nan Fusen, Li Zongxing, Zhang Xiaoping, Cui Qiao, Li Yuchen, Yang Anle, Xiong Xueting. Spatial variation of ecological stoichiometry characteristics of hilly soil in Lanzhou section of Yellow River north shore . Journal of Desert Research

0 引言

生态化学计量学结合了生态学及化学计量学等学科的基本原理,综合考虑了热力学第一定律、自然选择原理和中心法则等理论,是研究生态系统能量与元素平衡的科学,对于认识土壤养分(碳、氮、磷)循环对全球变化的响应具有重要意义[1 ] 。目前,生态化学计量学已被广泛地应用到种群动态[2 ] 、生态系统内稳性[3 ] 、限制性养分的判定[4 ] 和生物地球化学循环等[5 ] 方面,土壤碳、氮、磷更是研究的核心内容[6 ] 。其中,土壤C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,预测氮的矿化能力,C∶P用来表征磷的矿化能力,N∶P则用来确定氮、磷的限制作用以及阈值[7 ] 。因此,研究土壤碳、氮、磷化学计量特征,对于认识土壤养分循环与平衡,揭示其调控机制以及预测未来变化具有重要意义[8 ] 。

土壤作为一个连续体,具有时间和空间的异质性[9 ] 。以往有关土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的研究更多地集中在植物[10 ] 、微生物[11 ] 、土壤[12 ] 以及三者的结合[13 ] 上,对于其空间变异特征的研究较少。近年来,随着地理信息技术的发展,众多学者对土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征展开了一系列研究。Hu等[14 ] 通过对东洞庭湖湿地小尺度海拔梯度上植被碳、氮、磷含量与土壤化学计量特征的空间变异特征展开研究,发现土壤碳、氮、磷含量及化学计量比具有中到强的空间依赖性,且除全磷外皆随海拔升高呈增加趋势。Guo等[15 ] 通过对鄱阳湖平原农田土壤生态化学计量空间特征进行研究,发现该地区农田土壤碳、氮、磷生态化学计量受海拔、纬度、pH、土壤类型、成土母质、秸秆还田模式和施氮量的影响,且土壤C∶N和N∶P主要受全氮的限制,土壤C∶P则主要受全磷的限制。孙骞等[16 ] 对山西三眼井小流域土壤碳、氮、磷生态化学计量特征的空间变异性展开了研究,发现研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量特征主要受土地利用类型的影响,在空间分布格局上具有明显差异。曹祥会等[17 ] 对以河北为例的中温—暖温带土壤表层碳、氮、磷生态化学计量的空间变异性进行了研究,发现不同气候带的土壤生态化学计量特征存在一定的差异,且相比C∶P和N∶P,C∶N更为稳定。综上所述,土壤碳、氮、磷含量及化学计量特征受多重因素的影响,对于其空间变异进行研究将有助于我们认识其主要影响因素及影响路径。

黄河中上游地区水土流失和土地荒漠化等生态问题严重影响着地区经济发展和人民生命财产安全。修复黄河中上游生态环境,治理水土流失,对于促进该地区经济发展、保护生态环境具有重要作用。国家近期也对黄河流域治理和中上游生态环境修复提出新的要求。而黄河北岸兰州段丘陵区荒漠化严重,是生态治理和修复的重要地区,目前该地区已开展了退耕还草等措施。在此基础上,探究该地区土壤养分及其化学计量比的空间变异特征,可为今后的治理与修复工作提供一定的科技支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

黄河北岸兰州段丘陵区(36°00ʹ—37°40ʹN、102°00ʹ—104°40ʹE,图1 )属于典型的温带半干旱大陆性气候,年平均气温3.1—9.1 ℃,年降水量180—450 mm,年蒸发量1 100—2 100 mm,年日照时数2 050—2 950 h,无霜期141—158 d,土壤主要为沙壤土、灰钙土、黄绵土、灌淤土、潮土、红土、盐土、草甸土、灰褐土和黑垆土等,其中灰钙土、黄绵土分布在土石山区山地中。该地区自然植被以半灌木、矮半灌木荒漠类型为主,从北向南从荒漠向草原化荒漠及荒漠草原依次过渡,其中荒漠地处腾格里沙漠边缘少有的局部小气候区,草原化荒漠和荒漠草原则是实施退耕还草的主要地区,同时该地区也是黄土高原水土流失发生的严重地区。

图1

图1

研究区及采样点分布

Fig.1

Source region of the study area and sampling points

1.2 样品采集与实验设计

本研究于2020年6月在黄河上游兰州段北岸丘陵区进行采样工作,研究区内按植被类型共设置有12个样地(图1 ),其中荒漠1个样地,草原化荒漠3个样地,荒漠草原8个样地,每个样地采取分层采样法分别采集养分样品和含水率样品。所采养分样品于室内自然阴干后去除根系,磨细过筛,用于实验测试;含水率样品在野外称取鲜重(W 1 )后,带回实验室,于105 °C下烘干至恒重(W 2 ),土壤含水率S W C = ( W 1 - W 2 ) / W 2 [18 ] 。土壤基本理化性质及其化学计量特征见表1 。

1.3 数据与分析

采用Minitab 17软件对数据进行预处理和正态性检验,发现数据皆满足对数正态分布。利用SPSS 25.0进行单因素方差分析(One-Way ANOVA),利用Levene法进行方差齐性检验,方差齐性则利用Duncan法进行多重比较,方差非齐性则利用Tamhane's法进行多重比较,以探究土壤有机碳、土壤全氮、土壤全磷和生态化学计量比在植被类型及土层间的差异,数据形式为均值±标准差;利用皮尔逊相关分析(Pearson correlation analysis)探究研究区土壤有机碳、全氮、全磷和生态化学计量比之间的相关关系。利用GS+9.0分析获得半方差变异函数模型,利用ArcGIS10.8获得空间分布图,利用Origin Pro2019b进行相关图形的绘制。

2 结果与分析

2.1 不同植被类型和土壤深度土壤碳氮磷含量及化学计量比

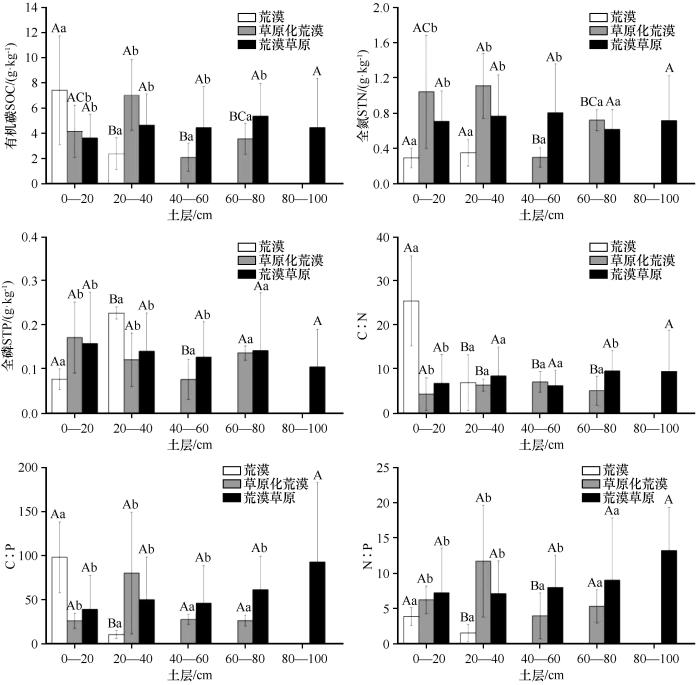

研究区土壤有机碳含量整体较低,为4.53±2.75 g·kg-1 ,3种植被土壤有机碳含量整体上差异不大,其中荒漠草原略低于其他两种植被类型(表1 ,图2 )。在0—20 cm,荒漠土壤有机碳含量(7.43±4.33 g·kg-1 )显著高于其他两种植被类型;在20—40 cm,荒漠土壤有机碳含量显著降低,草原化荒漠和荒漠草原有机碳含量则升高,草原化荒漠在该层有机碳含量达最大值7.03±2.81 g·kg-1 ;在40—60 cm,草原化荒漠有机碳含量达最小值2.08±1.12 g·kg-1 ,随后有所升高,但都低于荒漠草原;而荒漠草原土壤有机碳值随着土层加深呈增加趋势,在60—80 cm处具有最大值5.37±2.62 g·kg-1 。研究区土壤全氮均值为0.74±0.09 g·kg-1 ,除荒漠土壤全氮呈现出与有机碳相反的变化趋势外,草原化荒漠和荒漠草原土壤全氮皆与有机碳变化趋势相似。其中草原化荒漠土壤全氮在0—40 cm显著高于40—80 cm,最大值和最小值分别位于20—40 cm和40—60 cm,分别为1.11±0.37 g·kg-1 和0.30±0.11 g·kg-1 ;荒漠草原全氮在土层间无显著差异,最大值和最小值分别位于40—60 cm和60—80 cm,为0.80±0.56 g·kg-1 和0.61±0.23 g·kg-1 。0—40 cm,荒漠土壤全氮显著低于草原化荒漠和荒漠草原,而草原化荒漠和荒漠草原间无显著差异;40—60 cm,草原化荒漠全氮显著降低,并显著低于荒漠草原,后随土层加深有所增大,且与荒漠草原全氮值接近。研究区土壤全磷均值为0.13±0.09 g·kg-1 。其中在0—20 cm,草原化荒漠和荒漠草原皆拥有最大值,分别为0.17±0.08 g·kg-1 和0.16±0.12 g·kg-1 ,并显著大于荒漠全磷值;20—40 cm,荒漠土壤全磷值由0.07±0.02 g·kg-1 增至0.23 ±0.01 g·kg-1 ,而草原化荒漠和荒漠草原全磷值有所下降,表现为荒漠显著大于草原化荒漠和荒漠草原;在40—60 cm,草原化荒漠全磷值达最小值0.08±0.05 g·kg-1 ,之后随土层加深有所增大,荒漠草原也表现出相似的变化趋势,但其最小值位于80—100 cm,为0.10±0.09 g·kg-1 。

图2

图2

不同土层和植被类型下土壤碳氮磷含量及化学计量比

不同大写字母为同一植被类型不同土层间土壤碳氮磷及其生态化学计量比存在显著差异,不同小写字母为同一土层不同植被类型土壤碳氮磷及其生态化学计量比存在显著差异,P <0.05

Fig.2

SOC, STN, STP contents and its stoichiometric ratios under different soil layers and vegetation types

研究区C∶N均值为7.85±6.23,其中荒漠土壤C∶N值较大,为16.09±10.17,草原化荒漠和荒漠草原值则较低,分别为5.40±1.39和7.93±6.32,荒漠0—20 cm土壤C∶N值(25.37±10.21)显著高于其他两种植被类型,20—40 cm荒漠土壤C∶N迅速降低至6.81±6.33。草原化荒漠和荒漠草原土壤C∶N随土层的加深变化幅度较小,其中草原化荒漠土壤C∶N随着土层的加深呈先增后减的趋势,在0—20 cm和40—60 cm分别具有最小值和最大值,为4.18±3.69和6.94±2.36;荒漠草原则表现为增—减—增的趋势,在60 cm以下趋于平稳,在40—60 cm和60—80 cm分别具有最小值和最大值,为6.09±3.44和9.44±4.68。研究区土壤C∶P均值为55.17±48.12,其中荒漠、草原化荒漠和荒漠草原分别为54.34±48.01、46.58±46.43和56.98±51.01。在0—20 cm,荒漠土壤C∶P值显著高于其他两种植被类型,随着土层加深到20—40 cm,荒漠土壤C∶P值由最大值98.0±40.38显著下降至10.52±4.66,草原化荒漠则由最小值26.05±8.75升至最大值80.2±69.00,荒漠草原也有所上升,该层3种植被类型的土壤C∶P表现出与0—20 cm截然相反的趋势;随着土层的持续加深,草原化荒漠土壤C∶P值趋于稳定,荒漠草原则持续升高,并在80—100 cm深度至最大值92.80±90.10,且草原化荒漠土壤C∶P值显著小于荒漠草原。研究区土壤N∶P均值为8.40±7.13,荒漠、草原化荒漠和荒漠草原N∶P均值分别为2.71±1.27、7.89±5.45和8.80±7.72。3种植被类型土壤的N∶P同C∶P在垂直方向皆表现出一致的变化趋势,除荒漠草原最小值位于20—40 cm外,3种植被土壤的N∶P的最值所处土层深度也一致,荒漠土壤N∶P最大值和最小值分别为3.87±1.26和1.54±1.21,草原化荒漠最大值和最小值分别为11.71±7.95和3.96±3.25,荒漠草原最大值和最小值则分别为13.22±6.13和7.10±4.67;除在0—20 cm呈现出相反的趋势和在60—80 cm处P >0.05外,其余土层3种植被类型土壤N∶P的差异性关系也与C∶P一致。

2.2 土壤碳氮磷含量及化学计量比的空间结构特征

利用GS+9.0拟合半方差函数,考虑到荒漠土层厚度仅40 cm,因此选择模拟研究区0—40 cm深度土壤碳、氮、磷及生态化学计量比的空间结构特征(表2 )。有机碳的最优模型为指数模型,全氮、C∶N和N∶P的最优模型为高斯模型,全磷和C∶P的最优模型为线性模型。其中全氮和全磷的决定系数较高,分别为0.78和0.68,残差皆小于0.01,表明理论模型的拟合精度较高,而其他因子的拟合效果一般,决定系数均低于0.35,这主要与样地的数量有一定的关系,而块基比和变程值在一定程度上足够解释影响土壤碳氮磷及其化学计量比的空间结构特征的因素。其中有机碳、全氮、C∶N和N∶P的块基比<0.25,变程值为4.49—20.13 km,表现出小到中等范围强烈的空间自相关性,表明其空间变异性主要受到土壤质地、气候、成土母质等结构因素的影响,受到以人类活动为主的随机性因素的影响较小;全磷、C∶P的块基比>0.75,变程值分别为127.34 km和10.27 km,空间自相关性较弱,表明引起空间变异性的主要因素是随机性因素,结构因素对其影响较小。

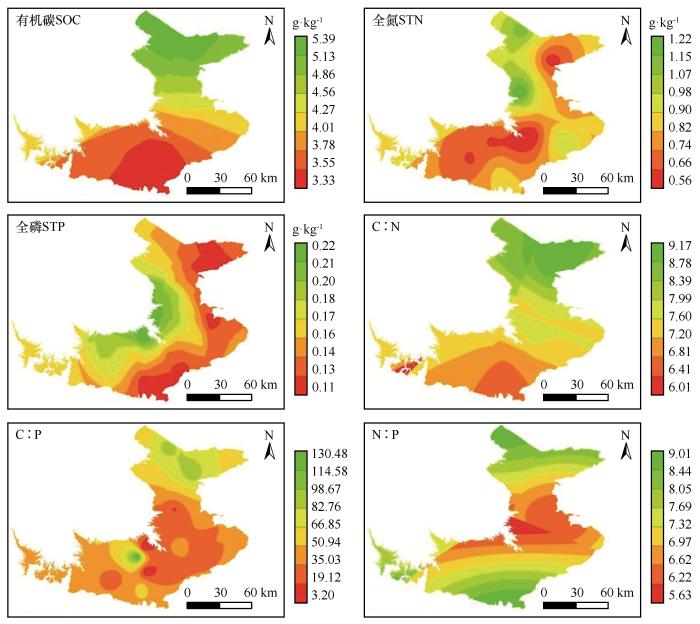

2.3 土壤碳氮磷含量及化学计量比的空间变异特征

根据半变异函数模型及相应参数,利用ArcGIS10.8进行普通克里金空间插值,得到0—40 cm土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的空间分布图(图3 )。随着研究区植被类型从北到南由荒漠到草原化荒漠再到荒漠草原,有机碳、全氮和全磷含量空间变化趋势呈现出多变的趋势,表明受地形、气候和植被等多重因素的影响,研究区土壤养分含量的分布特征趋于复杂化。其中有机碳含量表现出同植被盖度相反的带状分布格局,同地形起伏和陡峭程度呈现出一致的变化趋势;全氮含量整体较低,高值区分布在荒漠西部和草原化荒漠西北部;全磷含量则表现出同黄河距离增大而增大的趋势,高值区主要位于高海拔地区。生态化学计量比中,C∶P与C∶N的空间变异特征相似,整体上呈现出北高南低的趋势,表明随着植被盖度的降低,土壤中氮和磷的矿化速率有所增长,且二者之间存在一定的耦合关系,其中C∶P高值区呈现斑块状,除主要分布在北部荒漠地区外,在荒漠草原北部高海拔地区也有一定分布。N∶P低值主要位于草原化荒漠,荒漠草原和荒漠地区值相对较高。

图3

图3

研究区0—40 cm深度土壤碳氮磷含量及其生态化学计量比的空间分布

Fig.3

Spatial distribution of SOC, STN, STP and its ecological stoichiometric ratio at 0-40 cm depth

2.4 土壤养分含量与化学计量比之间的相关关系

利用皮尔逊相关分析探明,黄河流域兰州段丘陵区土壤有机碳、全氮和全磷含量间无显著相关关系,表明该地区土壤受到多重因素的影响,有待深入研究。而在养分含量同化学计量比中,C∶N同有机碳呈极显著正相关,与全氮极显著负相关,且有机碳的决定系数大于全氮,表明影响C∶N的因素中,有机碳的影响要大于全氮;C∶P同有机碳呈极显著正相关,与全磷极显著负相关,且全磷的决定系数大于有机碳,即全氮对C∶P的影响要大于有机碳;N∶P同全氮极显著正相关,与全磷极显著负相关,表明全氮对研究区植被生长的限制作用大于全磷(图4 )。

图4

图4

研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的关系

Fig.4

Relationship between SOC, STN and STP contents and their stoichiometric ratio in the study area

3 讨论

3.1 土壤碳氮磷含量及化学计量比在不同植被和土层变化的原因

土壤作为植物生长发育的基础,其养分供应对于植被的生长代谢具有重要影响,同时微生物将植被凋落物分解后可将部分养分返还到土壤中,植被同土壤碳、氮、磷的积累与转化更是陆地生态系统元素循环的基础和核心环节[19 ] 。本研究中,土壤养分含量整体较低,且在土层上和植被间的分布与前人研究结果基本一致[20 -22 ] 。其中,荒漠地区有机碳呈“表聚特征”,原因在于凋落物、细粒物质以及微生物主要分布于土壤表层,利于表层土壤中养分的固定[23 ] ;全氮和全磷随土层呈增加趋势,是由于土壤中氮素、磷素主要受成土母质等因素的影响[24 ] 。草原化荒漠有机碳、全氮和全磷随土层加深皆呈现出先减小后增加趋势,与荒漠有所不同。在不同植被类型区,植被盖度、海拔、气候和土壤特性具有差异性,使得对土壤养分的分解、淋溶具有不同程度的影响[20 ] 。荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] 。本研究也与前人研究具有一定差异。首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异。

土壤C∶N、C∶P和N∶P值在反映土壤养分的转化和动态平衡等方面具有重要的作用[1 ] ,其中C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,C∶P用来表征磷的释放与吸收能力,N∶P则用来确定氮磷的限制作用以及阈值[7 ] 。研究区除荒漠表层土壤C∶N> 20外,其余均低于全国均值11.9[29 ] 。有研究表明,当土壤C∶N<25时,有机碳分解速率较快,氮的矿化能力较差,反之亦然[30 ] 。因此,整体上研究区土壤有机质的分解速率较快,且速率高于全国均值。其中荒漠表层土壤有机质较草原化荒漠和荒漠草原分解速率较慢,这是由于荒漠植被稀少,同时微生物活性较弱。C∶N在草原化荒漠和荒漠草原之间以及各土层间变化并不显著,这是由于有机碳和全氮作为有机质的结构成分,积累和消耗过程存在相对固定的比值[7 ] 。研究表明,越低的C∶P代表土壤中磷的有效性越高,当土壤C∶P<200时,代表土壤中微生物碳含量增加,微生物磷发生净矿化作用[31 ] 。研究区C∶P<100,表明磷的有效性较高,荒漠地区随着土层加深,磷有效性加强,固持作用主要发生在土壤表层,这可能与植被根系的分布和微生物的活性有一定的关系;荒漠草原受植被根系分布的影响,使得随着土层加深,磷的有效性减弱,固持量逐渐增加;而草原化荒漠表现出20—40 cm磷有效性较低外,其余土层磷有效性较高,原因可能是生态化学计量比受多重因素的影响[32 ] 。研究区N∶P高于全国均值5.2[29 ] 。有研究表明,当C∶N<30、N∶P<14时,氮是影响植被的主要因素[33 ] 。因此研究区主要受氮素的限制作用,且随着土层的加深,氮的限制作用越来越强;草原化荒漠也呈现相似的限制特征,但在20—40 cm深度时,限制作用有所减弱;荒漠草原则随着土层的加深,氮的限制作用逐渐减弱。

3.2 土壤碳氮磷含量及化学计量比的空间分布格局及其影响因素

相关研究表明,成土母质、气候、地形和人类活动共同作用,形成了无论大尺度还是小尺度上都具有一定空间异质性的现代土壤[34 -35 ] ,其中结构性因素对土壤空间变化的驱动性因素最强,以人类活动为主的随机性因素则主要影响耕作土壤的演化和养分流动[36 ] 。本研究中,受土层厚度影响,因而选取0—40 cm深度土壤来探究研究区土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征。研究发现,土壤有机碳、全氮主要受结构性因素的影响,使得高值区主要位于荒漠区,低值区主要位于荒漠草原及部分草原化荒漠地区;而全磷主要受随机性因素的影响,呈现出随与黄河距离以及海拔的增加而增大的趋势。其中,结构性因素中,植被、地形因子[19 ] 、土壤质地[37 ] 和微生物群落[38 ] 等因素的共同作用,减弱了荒漠地区的淋失作用、矿化作用等,使得土壤有机碳和全氮的损失速度相对较慢;而随着植被覆盖度的增加,虽然凋落物和土壤含水量呈上升趋势,但受地形起伏度增大和微生物活性上升等因素的影响,矿化作用和淋失作用等过程加剧,使得土壤有机碳和全氮含量呈现出不升反减的趋势,同时,其空间分布也表明退耕还草等措施对草原化荒漠0—40 cm深度土壤有机碳和全氮的恢复效果要好于荒漠草原。全磷含量随与黄河距离增大呈增大趋势,且主要受随机性因素的影响,表明退耕还草措施在增加了植被盖度的同时,有助于对磷素的保持,减少磷素的侵蚀流失[39 ] ;而全磷随海拔升高而升高则可能与人类活动及风化差异有关[40 ] 。

化学计量比的空间结构及其变异特征表明结构性因素和随机性因素对土壤的矿化能力和对植被养分的供给能力具有重要的影响[41 ] 。研究区土壤C∶N低于全国均值,而N∶P高于全国均值,表明研究区有机质相较氮、磷更加匮乏;相较N∶P而言,研究区C∶N受随机性因素影响的程度有所上升,表明研究区在主要受结构性因素影响的同时,也一定程度上受到退耕还草措施等随机性因素的影响。其中结构性因素中,受微生物、植被、地形和土壤质地等因子的综合影响[19 ,37 -38 ] ,有机质的分解速率呈现出荒漠草原>草原化荒漠>荒漠;同时,退耕还草措施等随机性因素一定程度上提高了枯落物的丰富度,使得微生物对有机质的分解速率加快[42 ] ,土壤C∶N升高。N∶P的大小及空间变异特征表明研究区受到结构性因素的影响,整体呈现出氮限制的趋势,这种限制在草原化荒漠尤为突出,而全氮和全磷的空间分布说明退耕还草后,草原化荒漠受氮限制的程度更强,导致恢复速度较慢。C∶P的空间结构及其变异特征表明随机性因素显著影响着磷的矿化作用,其空间分布说明荒漠受人为因素影响相对较小,磷的固持作用相对较强,而草原化荒漠和荒漠草原在经历退耕还草后,磷的有效性较强,短期内可能不会成为限制植被恢复的因子。

3.3 土壤碳氮磷含量与化学计量比的相互作用

由相关性分析结果可见,土壤碳、氮、磷之间的相关关系并不显著,与前人研究存在一定差异[30 ] ,原因可能为:在生态脆弱区,土地荒漠化致使土壤养分大量流失,改变了土壤养分平衡[43 ] 。土壤碳氮磷与化学计量比之间的相关关系则同前人研究结果相似[44 ] ,其中C∶N同土壤有机碳和全氮分别呈正相关和负相关,且两者对C∶N的拟合强度有机碳>全氮,两种元素表现出对同一环境因子的不同响应以及较好的耦合关系,印证了生态化学计量学的动态平衡理论[45 -46 ] ,同时不同的拟合强度也进一步表明研究区有机质相比氮素更加匮乏。同样地,C∶P与土壤有机碳和全氮分别呈显著正相关和显著负相关关系,且两者同C∶P的拟合强度为全磷>有机碳,表明无论在荒漠区还是荒漠草原区,起主导作用的一直为全磷。土壤有机碳对C∶P的影响小于全磷,表明退耕还草以来,植被的恢复使得对磷的需求显著提升,即磷的矿化作用加强,虽然目前磷不会限制研究区植被恢复,但研究区磷素整体较低,因此在后续植被恢复中,也要予以关注。较低的N∶P值和全磷对N∶P的拟合强度高于全氮皆说明研究区同时受到氮和磷的限制,且氮素的限制性更强[46 ] ,这种限制作用在草原化荒漠尤为剧烈。

4 结论

研究区土壤有机碳、全氮和全磷均值分别为4.53、0.74、0.13 g·kg-1 ,C∶N、C∶P、N∶P均值分别为7.85、55.17、8.40,均低于全国均值。受局部小气候、植被、淋失作用以及退耕还草等因素影响,研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比在土层上和植被间呈现出多变的趋势。

研究区土壤有机碳、全氮、C∶N和N∶P的块基比<0.25,变程4.49—20.13 km,表现出小到中等范围强烈的空间自相关性,表明其主要受气候、植被、地形、成土母质等结构因素影响;而全磷和C∶P的块基比>0.75,表明其主要受退耕还草等随机性因素影响。

研究区土壤在整体受到氮限制的同时,有机质更为匮乏,磷则在短期内不会成为限制植被恢复的因素。因此,在后续的生态治理中,应合理配置、施加一定量的有机化肥和氮肥;同时也应避免人为扰动,避免磷成为新的限制因素,这将对于研究区植被恢复以及养分固定具有重要意义。

参考文献

View Option

[1]

王绍强 ,于贵瑞 生态系统碳氮磷元素的生态化学计量学特征

[J].生态学报 ,2008 ,28 (8 ):3937 -3947 .

[本文引用: 2]

[2]

陈广生 ,曾德慧 生态化学计量学:复杂生命系统奥秘的探索

[J].植物生态学报 ,2005 ,29 (6 ):1007 -1019 .

[本文引用: 1]

[3]

王传杰 ,王齐齐 ,徐虎 ,等 长期施肥下农田土壤-有机质-微生物的碳氮磷化学计量学特征

[J].生态学报 ,2018 ,38 (11 ):3848 -3858 .

[本文引用: 1]

[4]

张志山 ,杨贵森 ,吕星宇 ,等 荒漠生态系统C、N、P生态化学计量研究进展

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (1 ):48 -56 .

[本文引用: 1]

[5]

杨惠敏 ,王冬梅 草-环境系统植物碳氮磷生态化学计量学及其对环境因子的响应研究进展

[J].草业学报 ,2011 ,20 (2 ):244 -252 .

[本文引用: 1]

[6]

贺金生 ,韩兴国 生态化学计量学:探索从个体到生态系统的统一化理论

[J].植物生态学报 ,2010 ,34 (1 ):2 -6 .

[本文引用: 1]

[7]

黄磊 ,张永娥 ,邵芳丽 ,等 冀北山地天然次生林土壤生态化学计量特征及影响因素

[J].生态学报 ,2021 ,41 (15 ):6267 -6279 .

[本文引用: 3]

[8]

赵海燕 ,张剑 ,刘冬 ,等 不同沼泽湿地土壤碳氮磷生态化学计量学特征及其影响因素

[J].干旱区研究 ,2020 ,37 (3 ):618 -626 .

[本文引用: 1]

[9]

谷佳慧 ,杨奇勇 ,蒋忠诚 ,等 广南县幅岩溶区与非岩溶区土壤碳氮磷生态化学计量比空间变异分析

[J].中国岩溶 ,2018 ,37 (5 ):761 -769 .

[本文引用: 1]

[10]

王维奇 ,徐玲琳 ,曾从盛 ,等 河口湿地植物活体-枯落物-土壤的碳氮磷生态化学计量特征

[J].生态学报 ,2011 ,31 (23 ):134 -139 .

[本文引用: 1]

[11]

周正虎 ,王传宽 生态系统演替过程中土壤与微生物碳氮磷化学计量关系的变化

[J].植物生态学报 ,2016 ,40 (12 ):1257 -1266 .

[本文引用: 1]

[12]

鲁志云 ,宋亮 ,王训 ,等 哀牢山森林凋落物与腐殖质及土壤的生态化学计量特征

[J].山地学报 ,2017 (3 ):274 -282 .

[本文引用: 1]

[13]

Bai X Wang B An S et al Response of forest species to C∶N∶P in the plant-litter-soil system and stoichiometric homeostasis of plant tissues during afforestation on the Loess Plateau,China

[J].Catena ,2019 ,183 :10418 .

[本文引用: 1]

[14]

Hu C Li F Xie Y et al Spatial distribution and stoichiometry of soil carbon,nitrogen and phosphorus along an elevation gradient in a wetland in China

[J].European Journal of Soil Science ,2019 ,70 (6 ):28 -34 .

[本文引用: 1]

[15]

Guo X Jiang Y Spatial characteristics of ecological stoichiometry and their driving factors in farmland soils in Poyang Lake Plain,Southeast China

[J].Journal of Soil & Sediments ,2019 ,19 (1 ):263 -274 .

[本文引用: 1]

[16]

孙骞 ,王兵 ,周怀平 ,等 黄土丘陵区小流域土壤碳氮磷生态化学计量特征的空间变异性

[J].生态学杂志 ,2020 ,39 (3 ):766 -774 .

[本文引用: 1]

[17]

曹祥会 ,龙怀玉 ,周脚根 ,等 中温-暖温带表土碳氮磷生态化学计量特征的空间变异性:以河北省为例

[J].生态学报 ,2017 ,37 (18 ):6053 -6063 .

[本文引用: 1]

[18]

鲍士旦 土壤农化分析 [M].北京 :中国农业出版社 ,2000 .

[本文引用: 1]

[19]

海旭莹 ,董凌勃 ,汪晓珍 ,等 黄土高原退耕还草地C,N,P生态化学计量特征对植物多样性的影响

[J].生态学报 ,2020 ,40 (23 ):12 .

[本文引用: 4]

[20]

顾振宽 ,杜国祯 ,朱炜歆 ,等 青藏高原东部不同草地类型土壤养分的分布规律

[J].草业科学 ,2012 ,29 (4 ):507 -512 .

[本文引用: 2]

[21]

张昊 ,李建平 ,王誉陶 ,等 封育与放牧对黄土高原天然草地土壤化学计量特征的影响

[J].水土保持学报 ,2020 ,34 (5 ):251 -258 .

[22]

陈清霞 ,涂成龙 ,陆晓辉 ,等 贵州省旱地黄壤Zn和有机质的空间异质性特征

[J].环境科学学报 ,2021 ,41 (10 ):4179 -4187 .

[本文引用: 1]

[23]

刘慧霞 ,董乙强 ,崔雨萱 ,等 新疆阿勒泰地区荒漠草地土壤有机碳特征及其环境影响因素分析

[J].草业学报 ,2021 ,30 (10 ):41 -52 .

[本文引用: 1]

[24]

李忠佩 ,张桃林 ,陈碧云 可溶性有机碳的含量动态及其与土壤有机碳矿化的关系

[J].土壤学报 ,2004 (4 ):544 -552 .

[本文引用: 1]

[25]

常海涛 ,赵娟 ,刘佳楠 ,等 退耕还林与还草对土壤理化性质及分形特征的影响:以宁夏荒漠草原为例

[J].草业学报 ,2019 ,28 (7 ):14 -25 .

[本文引用: 1]

[26]

刘伟 黄土高原天然草地生态系统土壤有机碳蓄积研究

[D].北京 :中国科学院研究生院(教育部水土保持与生态环境研究中心) ,2011 .

[本文引用: 1]

[27]

俞有志 ,王清奎 ,于小军 ,等 施氮磷肥对杉木人工林土壤活性有机碳的影响

[J].生态学杂志 ,2018 ,37 (10 ):3053 -3060 .

[本文引用: 1]

[28]

Zhang C Jamieson R C Meng F R et al Projecting in-stream dissolved organic carbon and total mercury concentrations in small watersheds following forest growth and clearcutting

[J].Water,Air,and Soil Pollution ,2016 ,227 (9 ):32301 -32313 .

[本文引用: 1]

[29]

Tian H Chen G Zhang C et al Pattern and variation of C∶N∶P ratios in China's soils:a synthesis of observational data

[J].Biogeochemistry ,2010 ,98 (1 ):139 -151 .

[本文引用: 2]

[30]

娄泊远 ,王永东 ,闫晋升 ,等 亚寒带荒漠草原不同树种人工林土壤生态化学计量特征

[J].干旱区研究 ,2021 ,38 (5 ):1385 -1392 .

[本文引用: 2]

[31]

何家莉 ,宋怡珂 ,王金牛 ,等 岷江源区高山林草交错带土壤碳、氮、磷生态化学计量关系的时空变化

[J].应用与环境生物学报 ,2021 ,27 (4 ):869 -877 .

[本文引用: 1]

[32]

杨秀清 ,韩有志 关帝山森林土壤有机碳和氮素的空间变异特征

[J].林业科学研究 ,2011 ,24 (2 ):223 -229 .

[本文引用: 1]

[33]

Farrington V H Nutrient limitation and soil development:experimental test of a biogeochemical theory

[J].Biogeochemistry ,1997 ,37 (1 ):63 -75 .

[本文引用: 1]

[34]

王炜明 基于GIS的地统计学方法在土壤科学中的应用

[J].中国农学通报 ,2007 (5 ):404 -408 .

[本文引用: 1]

[35]

张晓娜 ,蒙仲举 ,黄昕 ,等 荒漠草原不同植被覆盖下土壤粒度组成与速效养分特征

[J].内蒙古林业科技 ,2018 ,44 (1 ):37 -40 ,55 .

[本文引用: 1]

[36]

卢同平 ,张文翔 ,牛洁 ,等 典型自然带土壤氮磷化学计量空间分异特征及其驱动因素研究

[J].土壤学报 ,2017 (3 ):1 -11 .

[本文引用: 1]

[37]

李玉强 ,赵哈林 ,赵学勇 ,等 科尔沁沙地沙漠化过程中土壤碳氮特征分析

[J].水土保持学报 ,2005 (5 ):75 -78 ,184 .

[本文引用: 2]

[38]

房飞 ,胡玉昆 ,公延明 ,等 荒漠土壤微生物碳垂直分布规律对有机碳库的表征作用

[J].中国沙漠 ,2013 ,33 (3 ):777 -781 .

[本文引用: 2]

[39]

梁振春 ,李静 ,吴靖 ,等 退耕还林还草对黄土高原坡地磷素的影响

[J].南方农业学报 ,2018 ,49 (4 ):688 -694 .

[本文引用: 1]

[40]

车明轩 ,吴强 ,方浩 ,等 海拔、坡向对川西高山灌丛草甸土壤氮、磷分布的影响

[J].应用与环境生物学报 ,2021 ,27 (5 ):1163 -1169 .

[本文引用: 1]

[41]

高君亮 ,罗凤敏 ,段娜 ,等 绿洲化过程中土壤碳氮磷生态化学计量特征

[C]//中国治沙暨沙业学会.中国治沙暨沙业学会2018年学术年会论文集 .2018 :151 -160 .

[本文引用: 1]

[42]

姚国征 ,杨婷婷 ,高永 ,等 放牧强度对小针茅草原枯落物分解的影响

[J].干旱区资源与环境 ,2017 ,31 (7 ):167 -171 .

[本文引用: 1]

[43]

陈云 ,李玉强 ,王旭洋 ,等 中国典型生态脆弱区生态化学计量学研究进展

[J].生态学报 ,2021 ,41 (10 ):4213 -4225 .

[本文引用: 1]

[44]

张旭冉 ,张卫青 ,王海茹 ,等 克氏针茅草原土壤生态化学计量特征对放牧强度的响应

[J].生态学报 ,2021 ,41 (13 ):5309 -5316 .

[本文引用: 1]

[45]

全国土壤普查办公室 中国土壤 [M].北京 :中国农业出版社 ,1998 .

[本文引用: 1]

[46]

Liu R Wang D Soil C,N,P and K stoichiometry affected by vegetation restoration patterns in the alpine region of the Loess Plateau,Northwest China

[J].PLoS ONE ,2020 ,15 (11 ):e0241859 .

[本文引用: 2]

生态系统碳氮磷元素的生态化学计量学特征

2

2008

... 生态化学计量学结合了生态学及化学计量学等学科的基本原理,综合考虑了热力学第一定律、自然选择原理和中心法则等理论,是研究生态系统能量与元素平衡的科学,对于认识土壤养分(碳、氮、磷)循环对全球变化的响应具有重要意义[1 ] .目前,生态化学计量学已被广泛地应用到种群动态[2 ] 、生态系统内稳性[3 ] 、限制性养分的判定[4 ] 和生物地球化学循环等[5 ] 方面,土壤碳、氮、磷更是研究的核心内容[6 ] .其中,土壤C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,预测氮的矿化能力,C∶P用来表征磷的矿化能力,N∶P则用来确定氮、磷的限制作用以及阈值[7 ] .因此,研究土壤碳、氮、磷化学计量特征,对于认识土壤养分循环与平衡,揭示其调控机制以及预测未来变化具有重要意义[8 ] . ...

... 土壤C∶N、C∶P和N∶P值在反映土壤养分的转化和动态平衡等方面具有重要的作用[1 ] ,其中C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,C∶P用来表征磷的释放与吸收能力,N∶P则用来确定氮磷的限制作用以及阈值[7 ] .研究区除荒漠表层土壤C∶N> 20外,其余均低于全国均值11.9[29 ] .有研究表明,当土壤C∶N<25时,有机碳分解速率较快,氮的矿化能力较差,反之亦然[30 ] .因此,整体上研究区土壤有机质的分解速率较快,且速率高于全国均值.其中荒漠表层土壤有机质较草原化荒漠和荒漠草原分解速率较慢,这是由于荒漠植被稀少,同时微生物活性较弱.C∶N在草原化荒漠和荒漠草原之间以及各土层间变化并不显著,这是由于有机碳和全氮作为有机质的结构成分,积累和消耗过程存在相对固定的比值[7 ] .研究表明,越低的C∶P代表土壤中磷的有效性越高,当土壤C∶P<200时,代表土壤中微生物碳含量增加,微生物磷发生净矿化作用[31 ] .研究区C∶P<100,表明磷的有效性较高,荒漠地区随着土层加深,磷有效性加强,固持作用主要发生在土壤表层,这可能与植被根系的分布和微生物的活性有一定的关系;荒漠草原受植被根系分布的影响,使得随着土层加深,磷的有效性减弱,固持量逐渐增加;而草原化荒漠表现出20—40 cm磷有效性较低外,其余土层磷有效性较高,原因可能是生态化学计量比受多重因素的影响[32 ] .研究区N∶P高于全国均值5.2[29 ] .有研究表明,当C∶N<30、N∶P<14时,氮是影响植被的主要因素[33 ] .因此研究区主要受氮素的限制作用,且随着土层的加深,氮的限制作用越来越强;草原化荒漠也呈现相似的限制特征,但在20—40 cm深度时,限制作用有所减弱;荒漠草原则随着土层的加深,氮的限制作用逐渐减弱. ...

生态化学计量学:复杂生命系统奥秘的探索

1

2005

... 生态化学计量学结合了生态学及化学计量学等学科的基本原理,综合考虑了热力学第一定律、自然选择原理和中心法则等理论,是研究生态系统能量与元素平衡的科学,对于认识土壤养分(碳、氮、磷)循环对全球变化的响应具有重要意义[1 ] .目前,生态化学计量学已被广泛地应用到种群动态[2 ] 、生态系统内稳性[3 ] 、限制性养分的判定[4 ] 和生物地球化学循环等[5 ] 方面,土壤碳、氮、磷更是研究的核心内容[6 ] .其中,土壤C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,预测氮的矿化能力,C∶P用来表征磷的矿化能力,N∶P则用来确定氮、磷的限制作用以及阈值[7 ] .因此,研究土壤碳、氮、磷化学计量特征,对于认识土壤养分循环与平衡,揭示其调控机制以及预测未来变化具有重要意义[8 ] . ...

长期施肥下农田土壤-有机质-微生物的碳氮磷化学计量学特征

1

2018

... 生态化学计量学结合了生态学及化学计量学等学科的基本原理,综合考虑了热力学第一定律、自然选择原理和中心法则等理论,是研究生态系统能量与元素平衡的科学,对于认识土壤养分(碳、氮、磷)循环对全球变化的响应具有重要意义[1 ] .目前,生态化学计量学已被广泛地应用到种群动态[2 ] 、生态系统内稳性[3 ] 、限制性养分的判定[4 ] 和生物地球化学循环等[5 ] 方面,土壤碳、氮、磷更是研究的核心内容[6 ] .其中,土壤C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,预测氮的矿化能力,C∶P用来表征磷的矿化能力,N∶P则用来确定氮、磷的限制作用以及阈值[7 ] .因此,研究土壤碳、氮、磷化学计量特征,对于认识土壤养分循环与平衡,揭示其调控机制以及预测未来变化具有重要意义[8 ] . ...

荒漠生态系统C、N、P生态化学计量研究进展

1

2022

... 生态化学计量学结合了生态学及化学计量学等学科的基本原理,综合考虑了热力学第一定律、自然选择原理和中心法则等理论,是研究生态系统能量与元素平衡的科学,对于认识土壤养分(碳、氮、磷)循环对全球变化的响应具有重要意义[1 ] .目前,生态化学计量学已被广泛地应用到种群动态[2 ] 、生态系统内稳性[3 ] 、限制性养分的判定[4 ] 和生物地球化学循环等[5 ] 方面,土壤碳、氮、磷更是研究的核心内容[6 ] .其中,土壤C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,预测氮的矿化能力,C∶P用来表征磷的矿化能力,N∶P则用来确定氮、磷的限制作用以及阈值[7 ] .因此,研究土壤碳、氮、磷化学计量特征,对于认识土壤养分循环与平衡,揭示其调控机制以及预测未来变化具有重要意义[8 ] . ...

草-环境系统植物碳氮磷生态化学计量学及其对环境因子的响应研究进展

1

2011

... 生态化学计量学结合了生态学及化学计量学等学科的基本原理,综合考虑了热力学第一定律、自然选择原理和中心法则等理论,是研究生态系统能量与元素平衡的科学,对于认识土壤养分(碳、氮、磷)循环对全球变化的响应具有重要意义[1 ] .目前,生态化学计量学已被广泛地应用到种群动态[2 ] 、生态系统内稳性[3 ] 、限制性养分的判定[4 ] 和生物地球化学循环等[5 ] 方面,土壤碳、氮、磷更是研究的核心内容[6 ] .其中,土壤C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,预测氮的矿化能力,C∶P用来表征磷的矿化能力,N∶P则用来确定氮、磷的限制作用以及阈值[7 ] .因此,研究土壤碳、氮、磷化学计量特征,对于认识土壤养分循环与平衡,揭示其调控机制以及预测未来变化具有重要意义[8 ] . ...

生态化学计量学:探索从个体到生态系统的统一化理论

1

2010

... 生态化学计量学结合了生态学及化学计量学等学科的基本原理,综合考虑了热力学第一定律、自然选择原理和中心法则等理论,是研究生态系统能量与元素平衡的科学,对于认识土壤养分(碳、氮、磷)循环对全球变化的响应具有重要意义[1 ] .目前,生态化学计量学已被广泛地应用到种群动态[2 ] 、生态系统内稳性[3 ] 、限制性养分的判定[4 ] 和生物地球化学循环等[5 ] 方面,土壤碳、氮、磷更是研究的核心内容[6 ] .其中,土壤C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,预测氮的矿化能力,C∶P用来表征磷的矿化能力,N∶P则用来确定氮、磷的限制作用以及阈值[7 ] .因此,研究土壤碳、氮、磷化学计量特征,对于认识土壤养分循环与平衡,揭示其调控机制以及预测未来变化具有重要意义[8 ] . ...

冀北山地天然次生林土壤生态化学计量特征及影响因素

3

2021

... 生态化学计量学结合了生态学及化学计量学等学科的基本原理,综合考虑了热力学第一定律、自然选择原理和中心法则等理论,是研究生态系统能量与元素平衡的科学,对于认识土壤养分(碳、氮、磷)循环对全球变化的响应具有重要意义[1 ] .目前,生态化学计量学已被广泛地应用到种群动态[2 ] 、生态系统内稳性[3 ] 、限制性养分的判定[4 ] 和生物地球化学循环等[5 ] 方面,土壤碳、氮、磷更是研究的核心内容[6 ] .其中,土壤C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,预测氮的矿化能力,C∶P用来表征磷的矿化能力,N∶P则用来确定氮、磷的限制作用以及阈值[7 ] .因此,研究土壤碳、氮、磷化学计量特征,对于认识土壤养分循环与平衡,揭示其调控机制以及预测未来变化具有重要意义[8 ] . ...

... 土壤C∶N、C∶P和N∶P值在反映土壤养分的转化和动态平衡等方面具有重要的作用[1 ] ,其中C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,C∶P用来表征磷的释放与吸收能力,N∶P则用来确定氮磷的限制作用以及阈值[7 ] .研究区除荒漠表层土壤C∶N> 20外,其余均低于全国均值11.9[29 ] .有研究表明,当土壤C∶N<25时,有机碳分解速率较快,氮的矿化能力较差,反之亦然[30 ] .因此,整体上研究区土壤有机质的分解速率较快,且速率高于全国均值.其中荒漠表层土壤有机质较草原化荒漠和荒漠草原分解速率较慢,这是由于荒漠植被稀少,同时微生物活性较弱.C∶N在草原化荒漠和荒漠草原之间以及各土层间变化并不显著,这是由于有机碳和全氮作为有机质的结构成分,积累和消耗过程存在相对固定的比值[7 ] .研究表明,越低的C∶P代表土壤中磷的有效性越高,当土壤C∶P<200时,代表土壤中微生物碳含量增加,微生物磷发生净矿化作用[31 ] .研究区C∶P<100,表明磷的有效性较高,荒漠地区随着土层加深,磷有效性加强,固持作用主要发生在土壤表层,这可能与植被根系的分布和微生物的活性有一定的关系;荒漠草原受植被根系分布的影响,使得随着土层加深,磷的有效性减弱,固持量逐渐增加;而草原化荒漠表现出20—40 cm磷有效性较低外,其余土层磷有效性较高,原因可能是生态化学计量比受多重因素的影响[32 ] .研究区N∶P高于全国均值5.2[29 ] .有研究表明,当C∶N<30、N∶P<14时,氮是影响植被的主要因素[33 ] .因此研究区主要受氮素的限制作用,且随着土层的加深,氮的限制作用越来越强;草原化荒漠也呈现相似的限制特征,但在20—40 cm深度时,限制作用有所减弱;荒漠草原则随着土层的加深,氮的限制作用逐渐减弱. ...

... [7 ].研究表明,越低的C∶P代表土壤中磷的有效性越高,当土壤C∶P<200时,代表土壤中微生物碳含量增加,微生物磷发生净矿化作用[31 ] .研究区C∶P<100,表明磷的有效性较高,荒漠地区随着土层加深,磷有效性加强,固持作用主要发生在土壤表层,这可能与植被根系的分布和微生物的活性有一定的关系;荒漠草原受植被根系分布的影响,使得随着土层加深,磷的有效性减弱,固持量逐渐增加;而草原化荒漠表现出20—40 cm磷有效性较低外,其余土层磷有效性较高,原因可能是生态化学计量比受多重因素的影响[32 ] .研究区N∶P高于全国均值5.2[29 ] .有研究表明,当C∶N<30、N∶P<14时,氮是影响植被的主要因素[33 ] .因此研究区主要受氮素的限制作用,且随着土层的加深,氮的限制作用越来越强;草原化荒漠也呈现相似的限制特征,但在20—40 cm深度时,限制作用有所减弱;荒漠草原则随着土层的加深,氮的限制作用逐渐减弱. ...

不同沼泽湿地土壤碳氮磷生态化学计量学特征及其影响因素

1

2020

... 生态化学计量学结合了生态学及化学计量学等学科的基本原理,综合考虑了热力学第一定律、自然选择原理和中心法则等理论,是研究生态系统能量与元素平衡的科学,对于认识土壤养分(碳、氮、磷)循环对全球变化的响应具有重要意义[1 ] .目前,生态化学计量学已被广泛地应用到种群动态[2 ] 、生态系统内稳性[3 ] 、限制性养分的判定[4 ] 和生物地球化学循环等[5 ] 方面,土壤碳、氮、磷更是研究的核心内容[6 ] .其中,土壤C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,预测氮的矿化能力,C∶P用来表征磷的矿化能力,N∶P则用来确定氮、磷的限制作用以及阈值[7 ] .因此,研究土壤碳、氮、磷化学计量特征,对于认识土壤养分循环与平衡,揭示其调控机制以及预测未来变化具有重要意义[8 ] . ...

广南县幅岩溶区与非岩溶区土壤碳氮磷生态化学计量比空间变异分析

1

2018

... 土壤作为一个连续体,具有时间和空间的异质性[9 ] .以往有关土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的研究更多地集中在植物[10 ] 、微生物[11 ] 、土壤[12 ] 以及三者的结合[13 ] 上,对于其空间变异特征的研究较少.近年来,随着地理信息技术的发展,众多学者对土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征展开了一系列研究.Hu等[14 ] 通过对东洞庭湖湿地小尺度海拔梯度上植被碳、氮、磷含量与土壤化学计量特征的空间变异特征展开研究,发现土壤碳、氮、磷含量及化学计量比具有中到强的空间依赖性,且除全磷外皆随海拔升高呈增加趋势.Guo等[15 ] 通过对鄱阳湖平原农田土壤生态化学计量空间特征进行研究,发现该地区农田土壤碳、氮、磷生态化学计量受海拔、纬度、pH、土壤类型、成土母质、秸秆还田模式和施氮量的影响,且土壤C∶N和N∶P主要受全氮的限制,土壤C∶P则主要受全磷的限制.孙骞等[16 ] 对山西三眼井小流域土壤碳、氮、磷生态化学计量特征的空间变异性展开了研究,发现研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量特征主要受土地利用类型的影响,在空间分布格局上具有明显差异.曹祥会等[17 ] 对以河北为例的中温—暖温带土壤表层碳、氮、磷生态化学计量的空间变异性进行了研究,发现不同气候带的土壤生态化学计量特征存在一定的差异,且相比C∶P和N∶P,C∶N更为稳定.综上所述,土壤碳、氮、磷含量及化学计量特征受多重因素的影响,对于其空间变异进行研究将有助于我们认识其主要影响因素及影响路径. ...

河口湿地植物活体-枯落物-土壤的碳氮磷生态化学计量特征

1

2011

... 土壤作为一个连续体,具有时间和空间的异质性[9 ] .以往有关土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的研究更多地集中在植物[10 ] 、微生物[11 ] 、土壤[12 ] 以及三者的结合[13 ] 上,对于其空间变异特征的研究较少.近年来,随着地理信息技术的发展,众多学者对土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征展开了一系列研究.Hu等[14 ] 通过对东洞庭湖湿地小尺度海拔梯度上植被碳、氮、磷含量与土壤化学计量特征的空间变异特征展开研究,发现土壤碳、氮、磷含量及化学计量比具有中到强的空间依赖性,且除全磷外皆随海拔升高呈增加趋势.Guo等[15 ] 通过对鄱阳湖平原农田土壤生态化学计量空间特征进行研究,发现该地区农田土壤碳、氮、磷生态化学计量受海拔、纬度、pH、土壤类型、成土母质、秸秆还田模式和施氮量的影响,且土壤C∶N和N∶P主要受全氮的限制,土壤C∶P则主要受全磷的限制.孙骞等[16 ] 对山西三眼井小流域土壤碳、氮、磷生态化学计量特征的空间变异性展开了研究,发现研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量特征主要受土地利用类型的影响,在空间分布格局上具有明显差异.曹祥会等[17 ] 对以河北为例的中温—暖温带土壤表层碳、氮、磷生态化学计量的空间变异性进行了研究,发现不同气候带的土壤生态化学计量特征存在一定的差异,且相比C∶P和N∶P,C∶N更为稳定.综上所述,土壤碳、氮、磷含量及化学计量特征受多重因素的影响,对于其空间变异进行研究将有助于我们认识其主要影响因素及影响路径. ...

生态系统演替过程中土壤与微生物碳氮磷化学计量关系的变化

1

2016

... 土壤作为一个连续体,具有时间和空间的异质性[9 ] .以往有关土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的研究更多地集中在植物[10 ] 、微生物[11 ] 、土壤[12 ] 以及三者的结合[13 ] 上,对于其空间变异特征的研究较少.近年来,随着地理信息技术的发展,众多学者对土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征展开了一系列研究.Hu等[14 ] 通过对东洞庭湖湿地小尺度海拔梯度上植被碳、氮、磷含量与土壤化学计量特征的空间变异特征展开研究,发现土壤碳、氮、磷含量及化学计量比具有中到强的空间依赖性,且除全磷外皆随海拔升高呈增加趋势.Guo等[15 ] 通过对鄱阳湖平原农田土壤生态化学计量空间特征进行研究,发现该地区农田土壤碳、氮、磷生态化学计量受海拔、纬度、pH、土壤类型、成土母质、秸秆还田模式和施氮量的影响,且土壤C∶N和N∶P主要受全氮的限制,土壤C∶P则主要受全磷的限制.孙骞等[16 ] 对山西三眼井小流域土壤碳、氮、磷生态化学计量特征的空间变异性展开了研究,发现研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量特征主要受土地利用类型的影响,在空间分布格局上具有明显差异.曹祥会等[17 ] 对以河北为例的中温—暖温带土壤表层碳、氮、磷生态化学计量的空间变异性进行了研究,发现不同气候带的土壤生态化学计量特征存在一定的差异,且相比C∶P和N∶P,C∶N更为稳定.综上所述,土壤碳、氮、磷含量及化学计量特征受多重因素的影响,对于其空间变异进行研究将有助于我们认识其主要影响因素及影响路径. ...

哀牢山森林凋落物与腐殖质及土壤的生态化学计量特征

1

2017

... 土壤作为一个连续体,具有时间和空间的异质性[9 ] .以往有关土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的研究更多地集中在植物[10 ] 、微生物[11 ] 、土壤[12 ] 以及三者的结合[13 ] 上,对于其空间变异特征的研究较少.近年来,随着地理信息技术的发展,众多学者对土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征展开了一系列研究.Hu等[14 ] 通过对东洞庭湖湿地小尺度海拔梯度上植被碳、氮、磷含量与土壤化学计量特征的空间变异特征展开研究,发现土壤碳、氮、磷含量及化学计量比具有中到强的空间依赖性,且除全磷外皆随海拔升高呈增加趋势.Guo等[15 ] 通过对鄱阳湖平原农田土壤生态化学计量空间特征进行研究,发现该地区农田土壤碳、氮、磷生态化学计量受海拔、纬度、pH、土壤类型、成土母质、秸秆还田模式和施氮量的影响,且土壤C∶N和N∶P主要受全氮的限制,土壤C∶P则主要受全磷的限制.孙骞等[16 ] 对山西三眼井小流域土壤碳、氮、磷生态化学计量特征的空间变异性展开了研究,发现研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量特征主要受土地利用类型的影响,在空间分布格局上具有明显差异.曹祥会等[17 ] 对以河北为例的中温—暖温带土壤表层碳、氮、磷生态化学计量的空间变异性进行了研究,发现不同气候带的土壤生态化学计量特征存在一定的差异,且相比C∶P和N∶P,C∶N更为稳定.综上所述,土壤碳、氮、磷含量及化学计量特征受多重因素的影响,对于其空间变异进行研究将有助于我们认识其主要影响因素及影响路径. ...

Response of forest species to C∶N∶P in the plant-litter-soil system and stoichiometric homeostasis of plant tissues during afforestation on the Loess Plateau,China

1

2019

... 土壤作为一个连续体,具有时间和空间的异质性[9 ] .以往有关土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的研究更多地集中在植物[10 ] 、微生物[11 ] 、土壤[12 ] 以及三者的结合[13 ] 上,对于其空间变异特征的研究较少.近年来,随着地理信息技术的发展,众多学者对土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征展开了一系列研究.Hu等[14 ] 通过对东洞庭湖湿地小尺度海拔梯度上植被碳、氮、磷含量与土壤化学计量特征的空间变异特征展开研究,发现土壤碳、氮、磷含量及化学计量比具有中到强的空间依赖性,且除全磷外皆随海拔升高呈增加趋势.Guo等[15 ] 通过对鄱阳湖平原农田土壤生态化学计量空间特征进行研究,发现该地区农田土壤碳、氮、磷生态化学计量受海拔、纬度、pH、土壤类型、成土母质、秸秆还田模式和施氮量的影响,且土壤C∶N和N∶P主要受全氮的限制,土壤C∶P则主要受全磷的限制.孙骞等[16 ] 对山西三眼井小流域土壤碳、氮、磷生态化学计量特征的空间变异性展开了研究,发现研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量特征主要受土地利用类型的影响,在空间分布格局上具有明显差异.曹祥会等[17 ] 对以河北为例的中温—暖温带土壤表层碳、氮、磷生态化学计量的空间变异性进行了研究,发现不同气候带的土壤生态化学计量特征存在一定的差异,且相比C∶P和N∶P,C∶N更为稳定.综上所述,土壤碳、氮、磷含量及化学计量特征受多重因素的影响,对于其空间变异进行研究将有助于我们认识其主要影响因素及影响路径. ...

Spatial distribution and stoichiometry of soil carbon,nitrogen and phosphorus along an elevation gradient in a wetland in China

1

2019

... 土壤作为一个连续体,具有时间和空间的异质性[9 ] .以往有关土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的研究更多地集中在植物[10 ] 、微生物[11 ] 、土壤[12 ] 以及三者的结合[13 ] 上,对于其空间变异特征的研究较少.近年来,随着地理信息技术的发展,众多学者对土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征展开了一系列研究.Hu等[14 ] 通过对东洞庭湖湿地小尺度海拔梯度上植被碳、氮、磷含量与土壤化学计量特征的空间变异特征展开研究,发现土壤碳、氮、磷含量及化学计量比具有中到强的空间依赖性,且除全磷外皆随海拔升高呈增加趋势.Guo等[15 ] 通过对鄱阳湖平原农田土壤生态化学计量空间特征进行研究,发现该地区农田土壤碳、氮、磷生态化学计量受海拔、纬度、pH、土壤类型、成土母质、秸秆还田模式和施氮量的影响,且土壤C∶N和N∶P主要受全氮的限制,土壤C∶P则主要受全磷的限制.孙骞等[16 ] 对山西三眼井小流域土壤碳、氮、磷生态化学计量特征的空间变异性展开了研究,发现研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量特征主要受土地利用类型的影响,在空间分布格局上具有明显差异.曹祥会等[17 ] 对以河北为例的中温—暖温带土壤表层碳、氮、磷生态化学计量的空间变异性进行了研究,发现不同气候带的土壤生态化学计量特征存在一定的差异,且相比C∶P和N∶P,C∶N更为稳定.综上所述,土壤碳、氮、磷含量及化学计量特征受多重因素的影响,对于其空间变异进行研究将有助于我们认识其主要影响因素及影响路径. ...

Spatial characteristics of ecological stoichiometry and their driving factors in farmland soils in Poyang Lake Plain,Southeast China

1

2019

... 土壤作为一个连续体,具有时间和空间的异质性[9 ] .以往有关土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的研究更多地集中在植物[10 ] 、微生物[11 ] 、土壤[12 ] 以及三者的结合[13 ] 上,对于其空间变异特征的研究较少.近年来,随着地理信息技术的发展,众多学者对土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征展开了一系列研究.Hu等[14 ] 通过对东洞庭湖湿地小尺度海拔梯度上植被碳、氮、磷含量与土壤化学计量特征的空间变异特征展开研究,发现土壤碳、氮、磷含量及化学计量比具有中到强的空间依赖性,且除全磷外皆随海拔升高呈增加趋势.Guo等[15 ] 通过对鄱阳湖平原农田土壤生态化学计量空间特征进行研究,发现该地区农田土壤碳、氮、磷生态化学计量受海拔、纬度、pH、土壤类型、成土母质、秸秆还田模式和施氮量的影响,且土壤C∶N和N∶P主要受全氮的限制,土壤C∶P则主要受全磷的限制.孙骞等[16 ] 对山西三眼井小流域土壤碳、氮、磷生态化学计量特征的空间变异性展开了研究,发现研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量特征主要受土地利用类型的影响,在空间分布格局上具有明显差异.曹祥会等[17 ] 对以河北为例的中温—暖温带土壤表层碳、氮、磷生态化学计量的空间变异性进行了研究,发现不同气候带的土壤生态化学计量特征存在一定的差异,且相比C∶P和N∶P,C∶N更为稳定.综上所述,土壤碳、氮、磷含量及化学计量特征受多重因素的影响,对于其空间变异进行研究将有助于我们认识其主要影响因素及影响路径. ...

黄土丘陵区小流域土壤碳氮磷生态化学计量特征的空间变异性

1

2020

... 土壤作为一个连续体,具有时间和空间的异质性[9 ] .以往有关土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的研究更多地集中在植物[10 ] 、微生物[11 ] 、土壤[12 ] 以及三者的结合[13 ] 上,对于其空间变异特征的研究较少.近年来,随着地理信息技术的发展,众多学者对土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征展开了一系列研究.Hu等[14 ] 通过对东洞庭湖湿地小尺度海拔梯度上植被碳、氮、磷含量与土壤化学计量特征的空间变异特征展开研究,发现土壤碳、氮、磷含量及化学计量比具有中到强的空间依赖性,且除全磷外皆随海拔升高呈增加趋势.Guo等[15 ] 通过对鄱阳湖平原农田土壤生态化学计量空间特征进行研究,发现该地区农田土壤碳、氮、磷生态化学计量受海拔、纬度、pH、土壤类型、成土母质、秸秆还田模式和施氮量的影响,且土壤C∶N和N∶P主要受全氮的限制,土壤C∶P则主要受全磷的限制.孙骞等[16 ] 对山西三眼井小流域土壤碳、氮、磷生态化学计量特征的空间变异性展开了研究,发现研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量特征主要受土地利用类型的影响,在空间分布格局上具有明显差异.曹祥会等[17 ] 对以河北为例的中温—暖温带土壤表层碳、氮、磷生态化学计量的空间变异性进行了研究,发现不同气候带的土壤生态化学计量特征存在一定的差异,且相比C∶P和N∶P,C∶N更为稳定.综上所述,土壤碳、氮、磷含量及化学计量特征受多重因素的影响,对于其空间变异进行研究将有助于我们认识其主要影响因素及影响路径. ...

中温-暖温带表土碳氮磷生态化学计量特征的空间变异性:以河北省为例

1

2017

... 土壤作为一个连续体,具有时间和空间的异质性[9 ] .以往有关土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比的研究更多地集中在植物[10 ] 、微生物[11 ] 、土壤[12 ] 以及三者的结合[13 ] 上,对于其空间变异特征的研究较少.近年来,随着地理信息技术的发展,众多学者对土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征展开了一系列研究.Hu等[14 ] 通过对东洞庭湖湿地小尺度海拔梯度上植被碳、氮、磷含量与土壤化学计量特征的空间变异特征展开研究,发现土壤碳、氮、磷含量及化学计量比具有中到强的空间依赖性,且除全磷外皆随海拔升高呈增加趋势.Guo等[15 ] 通过对鄱阳湖平原农田土壤生态化学计量空间特征进行研究,发现该地区农田土壤碳、氮、磷生态化学计量受海拔、纬度、pH、土壤类型、成土母质、秸秆还田模式和施氮量的影响,且土壤C∶N和N∶P主要受全氮的限制,土壤C∶P则主要受全磷的限制.孙骞等[16 ] 对山西三眼井小流域土壤碳、氮、磷生态化学计量特征的空间变异性展开了研究,发现研究区土壤碳、氮、磷含量及其化学计量特征主要受土地利用类型的影响,在空间分布格局上具有明显差异.曹祥会等[17 ] 对以河北为例的中温—暖温带土壤表层碳、氮、磷生态化学计量的空间变异性进行了研究,发现不同气候带的土壤生态化学计量特征存在一定的差异,且相比C∶P和N∶P,C∶N更为稳定.综上所述,土壤碳、氮、磷含量及化学计量特征受多重因素的影响,对于其空间变异进行研究将有助于我们认识其主要影响因素及影响路径. ...

1

2000

... 本研究于2020年6月在黄河上游兰州段北岸丘陵区进行采样工作,研究区内按植被类型共设置有12个样地(图1 ),其中荒漠1个样地,草原化荒漠3个样地,荒漠草原8个样地,每个样地采取分层采样法分别采集养分样品和含水率样品.所采养分样品于室内自然阴干后去除根系,磨细过筛,用于实验测试;含水率样品在野外称取鲜重(W 1 )后,带回实验室,于105 °C下烘干至恒重(W 2 ),土壤含水率S W C = ( W 1 - W 2 ) / W 2 . 经预处理后的土壤样品分别进行土壤有机碳(SOC)、土壤全氮(STN)、土壤全磷(STP)和pH的测定.其中,pH取过筛的样品,以水土比2.5∶1置于三角瓶中振荡10 min并沉淀1—3 h后,釆用玻璃电极法测定;有机碳含量采用重铬酸钾容量外加热法测定,土壤全氮采用凯氏定氮法测定,土壤全磷采用钼锑钪比色法测定[18 ] .土壤基本理化性质及其化学计量特征见表1 . ...

黄土高原退耕还草地C,N,P生态化学计量特征对植物多样性的影响

4

2020

... 土壤作为植物生长发育的基础,其养分供应对于植被的生长代谢具有重要影响,同时微生物将植被凋落物分解后可将部分养分返还到土壤中,植被同土壤碳、氮、磷的积累与转化更是陆地生态系统元素循环的基础和核心环节[19 ] .本研究中,土壤养分含量整体较低,且在土层上和植被间的分布与前人研究结果基本一致[20 -22 ] .其中,荒漠地区有机碳呈“表聚特征”,原因在于凋落物、细粒物质以及微生物主要分布于土壤表层,利于表层土壤中养分的固定[23 ] ;全氮和全磷随土层呈增加趋势,是由于土壤中氮素、磷素主要受成土母质等因素的影响[24 ] .草原化荒漠有机碳、全氮和全磷随土层加深皆呈现出先减小后增加趋势,与荒漠有所不同.在不同植被类型区,植被盖度、海拔、气候和土壤特性具有差异性,使得对土壤养分的分解、淋溶具有不同程度的影响[20 ] .荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] .本研究也与前人研究具有一定差异.首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

... [19 ],同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

... 相关研究表明,成土母质、气候、地形和人类活动共同作用,形成了无论大尺度还是小尺度上都具有一定空间异质性的现代土壤[34 -35 ] ,其中结构性因素对土壤空间变化的驱动性因素最强,以人类活动为主的随机性因素则主要影响耕作土壤的演化和养分流动[36 ] .本研究中,受土层厚度影响,因而选取0—40 cm深度土壤来探究研究区土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征.研究发现,土壤有机碳、全氮主要受结构性因素的影响,使得高值区主要位于荒漠区,低值区主要位于荒漠草原及部分草原化荒漠地区;而全磷主要受随机性因素的影响,呈现出随与黄河距离以及海拔的增加而增大的趋势.其中,结构性因素中,植被、地形因子[19 ] 、土壤质地[37 ] 和微生物群落[38 ] 等因素的共同作用,减弱了荒漠地区的淋失作用、矿化作用等,使得土壤有机碳和全氮的损失速度相对较慢;而随着植被覆盖度的增加,虽然凋落物和土壤含水量呈上升趋势,但受地形起伏度增大和微生物活性上升等因素的影响,矿化作用和淋失作用等过程加剧,使得土壤有机碳和全氮含量呈现出不升反减的趋势,同时,其空间分布也表明退耕还草等措施对草原化荒漠0—40 cm深度土壤有机碳和全氮的恢复效果要好于荒漠草原.全磷含量随与黄河距离增大呈增大趋势,且主要受随机性因素的影响,表明退耕还草措施在增加了植被盖度的同时,有助于对磷素的保持,减少磷素的侵蚀流失[39 ] ;而全磷随海拔升高而升高则可能与人类活动及风化差异有关[40 ] . ...

... 化学计量比的空间结构及其变异特征表明结构性因素和随机性因素对土壤的矿化能力和对植被养分的供给能力具有重要的影响[41 ] .研究区土壤C∶N低于全国均值,而N∶P高于全国均值,表明研究区有机质相较氮、磷更加匮乏;相较N∶P而言,研究区C∶N受随机性因素影响的程度有所上升,表明研究区在主要受结构性因素影响的同时,也一定程度上受到退耕还草措施等随机性因素的影响.其中结构性因素中,受微生物、植被、地形和土壤质地等因子的综合影响[19 ,37 -38 ] ,有机质的分解速率呈现出荒漠草原>草原化荒漠>荒漠;同时,退耕还草措施等随机性因素一定程度上提高了枯落物的丰富度,使得微生物对有机质的分解速率加快[42 ] ,土壤C∶N升高.N∶P的大小及空间变异特征表明研究区受到结构性因素的影响,整体呈现出氮限制的趋势,这种限制在草原化荒漠尤为突出,而全氮和全磷的空间分布说明退耕还草后,草原化荒漠受氮限制的程度更强,导致恢复速度较慢.C∶P的空间结构及其变异特征表明随机性因素显著影响着磷的矿化作用,其空间分布说明荒漠受人为因素影响相对较小,磷的固持作用相对较强,而草原化荒漠和荒漠草原在经历退耕还草后,磷的有效性较强,短期内可能不会成为限制植被恢复的因子. ...

青藏高原东部不同草地类型土壤养分的分布规律

2

2012

... 土壤作为植物生长发育的基础,其养分供应对于植被的生长代谢具有重要影响,同时微生物将植被凋落物分解后可将部分养分返还到土壤中,植被同土壤碳、氮、磷的积累与转化更是陆地生态系统元素循环的基础和核心环节[19 ] .本研究中,土壤养分含量整体较低,且在土层上和植被间的分布与前人研究结果基本一致[20 -22 ] .其中,荒漠地区有机碳呈“表聚特征”,原因在于凋落物、细粒物质以及微生物主要分布于土壤表层,利于表层土壤中养分的固定[23 ] ;全氮和全磷随土层呈增加趋势,是由于土壤中氮素、磷素主要受成土母质等因素的影响[24 ] .草原化荒漠有机碳、全氮和全磷随土层加深皆呈现出先减小后增加趋势,与荒漠有所不同.在不同植被类型区,植被盖度、海拔、气候和土壤特性具有差异性,使得对土壤养分的分解、淋溶具有不同程度的影响[20 ] .荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] .本研究也与前人研究具有一定差异.首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

... [20 ].荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] .本研究也与前人研究具有一定差异.首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

封育与放牧对黄土高原天然草地土壤化学计量特征的影响

2020

贵州省旱地黄壤Zn和有机质的空间异质性特征

1

2021

... 土壤作为植物生长发育的基础,其养分供应对于植被的生长代谢具有重要影响,同时微生物将植被凋落物分解后可将部分养分返还到土壤中,植被同土壤碳、氮、磷的积累与转化更是陆地生态系统元素循环的基础和核心环节[19 ] .本研究中,土壤养分含量整体较低,且在土层上和植被间的分布与前人研究结果基本一致[20 -22 ] .其中,荒漠地区有机碳呈“表聚特征”,原因在于凋落物、细粒物质以及微生物主要分布于土壤表层,利于表层土壤中养分的固定[23 ] ;全氮和全磷随土层呈增加趋势,是由于土壤中氮素、磷素主要受成土母质等因素的影响[24 ] .草原化荒漠有机碳、全氮和全磷随土层加深皆呈现出先减小后增加趋势,与荒漠有所不同.在不同植被类型区,植被盖度、海拔、气候和土壤特性具有差异性,使得对土壤养分的分解、淋溶具有不同程度的影响[20 ] .荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] .本研究也与前人研究具有一定差异.首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

新疆阿勒泰地区荒漠草地土壤有机碳特征及其环境影响因素分析

1

2021

... 土壤作为植物生长发育的基础,其养分供应对于植被的生长代谢具有重要影响,同时微生物将植被凋落物分解后可将部分养分返还到土壤中,植被同土壤碳、氮、磷的积累与转化更是陆地生态系统元素循环的基础和核心环节[19 ] .本研究中,土壤养分含量整体较低,且在土层上和植被间的分布与前人研究结果基本一致[20 -22 ] .其中,荒漠地区有机碳呈“表聚特征”,原因在于凋落物、细粒物质以及微生物主要分布于土壤表层,利于表层土壤中养分的固定[23 ] ;全氮和全磷随土层呈增加趋势,是由于土壤中氮素、磷素主要受成土母质等因素的影响[24 ] .草原化荒漠有机碳、全氮和全磷随土层加深皆呈现出先减小后增加趋势,与荒漠有所不同.在不同植被类型区,植被盖度、海拔、气候和土壤特性具有差异性,使得对土壤养分的分解、淋溶具有不同程度的影响[20 ] .荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] .本研究也与前人研究具有一定差异.首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

可溶性有机碳的含量动态及其与土壤有机碳矿化的关系

1

2004

... 土壤作为植物生长发育的基础,其养分供应对于植被的生长代谢具有重要影响,同时微生物将植被凋落物分解后可将部分养分返还到土壤中,植被同土壤碳、氮、磷的积累与转化更是陆地生态系统元素循环的基础和核心环节[19 ] .本研究中,土壤养分含量整体较低,且在土层上和植被间的分布与前人研究结果基本一致[20 -22 ] .其中,荒漠地区有机碳呈“表聚特征”,原因在于凋落物、细粒物质以及微生物主要分布于土壤表层,利于表层土壤中养分的固定[23 ] ;全氮和全磷随土层呈增加趋势,是由于土壤中氮素、磷素主要受成土母质等因素的影响[24 ] .草原化荒漠有机碳、全氮和全磷随土层加深皆呈现出先减小后增加趋势,与荒漠有所不同.在不同植被类型区,植被盖度、海拔、气候和土壤特性具有差异性,使得对土壤养分的分解、淋溶具有不同程度的影响[20 ] .荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] .本研究也与前人研究具有一定差异.首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

退耕还林与还草对土壤理化性质及分形特征的影响:以宁夏荒漠草原为例

1

2019

... 土壤作为植物生长发育的基础,其养分供应对于植被的生长代谢具有重要影响,同时微生物将植被凋落物分解后可将部分养分返还到土壤中,植被同土壤碳、氮、磷的积累与转化更是陆地生态系统元素循环的基础和核心环节[19 ] .本研究中,土壤养分含量整体较低,且在土层上和植被间的分布与前人研究结果基本一致[20 -22 ] .其中,荒漠地区有机碳呈“表聚特征”,原因在于凋落物、细粒物质以及微生物主要分布于土壤表层,利于表层土壤中养分的固定[23 ] ;全氮和全磷随土层呈增加趋势,是由于土壤中氮素、磷素主要受成土母质等因素的影响[24 ] .草原化荒漠有机碳、全氮和全磷随土层加深皆呈现出先减小后增加趋势,与荒漠有所不同.在不同植被类型区,植被盖度、海拔、气候和土壤特性具有差异性,使得对土壤养分的分解、淋溶具有不同程度的影响[20 ] .荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] .本研究也与前人研究具有一定差异.首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

黄土高原天然草地生态系统土壤有机碳蓄积研究

1

2011

... 土壤作为植物生长发育的基础,其养分供应对于植被的生长代谢具有重要影响,同时微生物将植被凋落物分解后可将部分养分返还到土壤中,植被同土壤碳、氮、磷的积累与转化更是陆地生态系统元素循环的基础和核心环节[19 ] .本研究中,土壤养分含量整体较低,且在土层上和植被间的分布与前人研究结果基本一致[20 -22 ] .其中,荒漠地区有机碳呈“表聚特征”,原因在于凋落物、细粒物质以及微生物主要分布于土壤表层,利于表层土壤中养分的固定[23 ] ;全氮和全磷随土层呈增加趋势,是由于土壤中氮素、磷素主要受成土母质等因素的影响[24 ] .草原化荒漠有机碳、全氮和全磷随土层加深皆呈现出先减小后增加趋势,与荒漠有所不同.在不同植被类型区,植被盖度、海拔、气候和土壤特性具有差异性,使得对土壤养分的分解、淋溶具有不同程度的影响[20 ] .荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] .本研究也与前人研究具有一定差异.首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

施氮磷肥对杉木人工林土壤活性有机碳的影响

1

2018

... 土壤作为植物生长发育的基础,其养分供应对于植被的生长代谢具有重要影响,同时微生物将植被凋落物分解后可将部分养分返还到土壤中,植被同土壤碳、氮、磷的积累与转化更是陆地生态系统元素循环的基础和核心环节[19 ] .本研究中,土壤养分含量整体较低,且在土层上和植被间的分布与前人研究结果基本一致[20 -22 ] .其中,荒漠地区有机碳呈“表聚特征”,原因在于凋落物、细粒物质以及微生物主要分布于土壤表层,利于表层土壤中养分的固定[23 ] ;全氮和全磷随土层呈增加趋势,是由于土壤中氮素、磷素主要受成土母质等因素的影响[24 ] .草原化荒漠有机碳、全氮和全磷随土层加深皆呈现出先减小后增加趋势,与荒漠有所不同.在不同植被类型区,植被盖度、海拔、气候和土壤特性具有差异性,使得对土壤养分的分解、淋溶具有不同程度的影响[20 ] .荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] .本研究也与前人研究具有一定差异.首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

Projecting in-stream dissolved organic carbon and total mercury concentrations in small watersheds following forest growth and clearcutting

1

2016

... 土壤作为植物生长发育的基础,其养分供应对于植被的生长代谢具有重要影响,同时微生物将植被凋落物分解后可将部分养分返还到土壤中,植被同土壤碳、氮、磷的积累与转化更是陆地生态系统元素循环的基础和核心环节[19 ] .本研究中,土壤养分含量整体较低,且在土层上和植被间的分布与前人研究结果基本一致[20 -22 ] .其中,荒漠地区有机碳呈“表聚特征”,原因在于凋落物、细粒物质以及微生物主要分布于土壤表层,利于表层土壤中养分的固定[23 ] ;全氮和全磷随土层呈增加趋势,是由于土壤中氮素、磷素主要受成土母质等因素的影响[24 ] .草原化荒漠有机碳、全氮和全磷随土层加深皆呈现出先减小后增加趋势,与荒漠有所不同.在不同植被类型区,植被盖度、海拔、气候和土壤特性具有差异性,使得对土壤养分的分解、淋溶具有不同程度的影响[20 ] .荒漠草原作为退耕还草的主要区域,有机碳和全氮随土层先增后减,而全磷先减后增,原因在于退耕还草对荒漠草原土壤有机碳和全氮的改善效果相比全磷要更显著[25 ] ;同时,荒漠草原植物根系分布较均匀,使得土壤养分的累积量变幅也较小[26 ] .本研究也与前人研究具有一定差异.首先,0—20 cm荒漠土壤有机碳显著高于草原化荒漠和荒漠草原,这是由于荒漠区地势平坦、淋失作用较弱[19 ] ,同时较低的氮和磷也抑制了有机碳的矿化[27 ] ,导致表层有机碳含量相对较高[28 ] ;其次,0—40 cm草原化荒漠和荒漠草原有机碳、全磷和全氮无显著差异,原因在于由北到南,植被盖度增加的同时,淋失作用也在加强,而两区域又同属退耕还草的主要区域,因此,多重因子的交互作用可能削弱了这种差异. ...

Pattern and variation of C∶N∶P ratios in China's soils:a synthesis of observational data

2

2010

... 土壤C∶N、C∶P和N∶P值在反映土壤养分的转化和动态平衡等方面具有重要的作用[1 ] ,其中C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,C∶P用来表征磷的释放与吸收能力,N∶P则用来确定氮磷的限制作用以及阈值[7 ] .研究区除荒漠表层土壤C∶N> 20外,其余均低于全国均值11.9[29 ] .有研究表明,当土壤C∶N<25时,有机碳分解速率较快,氮的矿化能力较差,反之亦然[30 ] .因此,整体上研究区土壤有机质的分解速率较快,且速率高于全国均值.其中荒漠表层土壤有机质较草原化荒漠和荒漠草原分解速率较慢,这是由于荒漠植被稀少,同时微生物活性较弱.C∶N在草原化荒漠和荒漠草原之间以及各土层间变化并不显著,这是由于有机碳和全氮作为有机质的结构成分,积累和消耗过程存在相对固定的比值[7 ] .研究表明,越低的C∶P代表土壤中磷的有效性越高,当土壤C∶P<200时,代表土壤中微生物碳含量增加,微生物磷发生净矿化作用[31 ] .研究区C∶P<100,表明磷的有效性较高,荒漠地区随着土层加深,磷有效性加强,固持作用主要发生在土壤表层,这可能与植被根系的分布和微生物的活性有一定的关系;荒漠草原受植被根系分布的影响,使得随着土层加深,磷的有效性减弱,固持量逐渐增加;而草原化荒漠表现出20—40 cm磷有效性较低外,其余土层磷有效性较高,原因可能是生态化学计量比受多重因素的影响[32 ] .研究区N∶P高于全国均值5.2[29 ] .有研究表明,当C∶N<30、N∶P<14时,氮是影响植被的主要因素[33 ] .因此研究区主要受氮素的限制作用,且随着土层的加深,氮的限制作用越来越强;草原化荒漠也呈现相似的限制特征,但在20—40 cm深度时,限制作用有所减弱;荒漠草原则随着土层的加深,氮的限制作用逐渐减弱. ...

... [29 ].有研究表明,当C∶N<30、N∶P<14时,氮是影响植被的主要因素[33 ] .因此研究区主要受氮素的限制作用,且随着土层的加深,氮的限制作用越来越强;草原化荒漠也呈现相似的限制特征,但在20—40 cm深度时,限制作用有所减弱;荒漠草原则随着土层的加深,氮的限制作用逐渐减弱. ...

亚寒带荒漠草原不同树种人工林土壤生态化学计量特征

2

2021

... 土壤C∶N、C∶P和N∶P值在反映土壤养分的转化和动态平衡等方面具有重要的作用[1 ] ,其中C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,C∶P用来表征磷的释放与吸收能力,N∶P则用来确定氮磷的限制作用以及阈值[7 ] .研究区除荒漠表层土壤C∶N> 20外,其余均低于全国均值11.9[29 ] .有研究表明,当土壤C∶N<25时,有机碳分解速率较快,氮的矿化能力较差,反之亦然[30 ] .因此,整体上研究区土壤有机质的分解速率较快,且速率高于全国均值.其中荒漠表层土壤有机质较草原化荒漠和荒漠草原分解速率较慢,这是由于荒漠植被稀少,同时微生物活性较弱.C∶N在草原化荒漠和荒漠草原之间以及各土层间变化并不显著,这是由于有机碳和全氮作为有机质的结构成分,积累和消耗过程存在相对固定的比值[7 ] .研究表明,越低的C∶P代表土壤中磷的有效性越高,当土壤C∶P<200时,代表土壤中微生物碳含量增加,微生物磷发生净矿化作用[31 ] .研究区C∶P<100,表明磷的有效性较高,荒漠地区随着土层加深,磷有效性加强,固持作用主要发生在土壤表层,这可能与植被根系的分布和微生物的活性有一定的关系;荒漠草原受植被根系分布的影响,使得随着土层加深,磷的有效性减弱,固持量逐渐增加;而草原化荒漠表现出20—40 cm磷有效性较低外,其余土层磷有效性较高,原因可能是生态化学计量比受多重因素的影响[32 ] .研究区N∶P高于全国均值5.2[29 ] .有研究表明,当C∶N<30、N∶P<14时,氮是影响植被的主要因素[33 ] .因此研究区主要受氮素的限制作用,且随着土层的加深,氮的限制作用越来越强;草原化荒漠也呈现相似的限制特征,但在20—40 cm深度时,限制作用有所减弱;荒漠草原则随着土层的加深,氮的限制作用逐渐减弱. ...

... 由相关性分析结果可见,土壤碳、氮、磷之间的相关关系并不显著,与前人研究存在一定差异[30 ] ,原因可能为:在生态脆弱区,土地荒漠化致使土壤养分大量流失,改变了土壤养分平衡[43 ] .土壤碳氮磷与化学计量比之间的相关关系则同前人研究结果相似[44 ] ,其中C∶N同土壤有机碳和全氮分别呈正相关和负相关,且两者对C∶N的拟合强度有机碳>全氮,两种元素表现出对同一环境因子的不同响应以及较好的耦合关系,印证了生态化学计量学的动态平衡理论[45 -46 ] ,同时不同的拟合强度也进一步表明研究区有机质相比氮素更加匮乏.同样地,C∶P与土壤有机碳和全氮分别呈显著正相关和显著负相关关系,且两者同C∶P的拟合强度为全磷>有机碳,表明无论在荒漠区还是荒漠草原区,起主导作用的一直为全磷.土壤有机碳对C∶P的影响小于全磷,表明退耕还草以来,植被的恢复使得对磷的需求显著提升,即磷的矿化作用加强,虽然目前磷不会限制研究区植被恢复,但研究区磷素整体较低,因此在后续植被恢复中,也要予以关注.较低的N∶P值和全磷对N∶P的拟合强度高于全氮皆说明研究区同时受到氮和磷的限制,且氮素的限制性更强[46 ] ,这种限制作用在草原化荒漠尤为剧烈. ...

岷江源区高山林草交错带土壤碳、氮、磷生态化学计量关系的时空变化

1

2021

... 土壤C∶N、C∶P和N∶P值在反映土壤养分的转化和动态平衡等方面具有重要的作用[1 ] ,其中C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,C∶P用来表征磷的释放与吸收能力,N∶P则用来确定氮磷的限制作用以及阈值[7 ] .研究区除荒漠表层土壤C∶N> 20外,其余均低于全国均值11.9[29 ] .有研究表明,当土壤C∶N<25时,有机碳分解速率较快,氮的矿化能力较差,反之亦然[30 ] .因此,整体上研究区土壤有机质的分解速率较快,且速率高于全国均值.其中荒漠表层土壤有机质较草原化荒漠和荒漠草原分解速率较慢,这是由于荒漠植被稀少,同时微生物活性较弱.C∶N在草原化荒漠和荒漠草原之间以及各土层间变化并不显著,这是由于有机碳和全氮作为有机质的结构成分,积累和消耗过程存在相对固定的比值[7 ] .研究表明,越低的C∶P代表土壤中磷的有效性越高,当土壤C∶P<200时,代表土壤中微生物碳含量增加,微生物磷发生净矿化作用[31 ] .研究区C∶P<100,表明磷的有效性较高,荒漠地区随着土层加深,磷有效性加强,固持作用主要发生在土壤表层,这可能与植被根系的分布和微生物的活性有一定的关系;荒漠草原受植被根系分布的影响,使得随着土层加深,磷的有效性减弱,固持量逐渐增加;而草原化荒漠表现出20—40 cm磷有效性较低外,其余土层磷有效性较高,原因可能是生态化学计量比受多重因素的影响[32 ] .研究区N∶P高于全国均值5.2[29 ] .有研究表明,当C∶N<30、N∶P<14时,氮是影响植被的主要因素[33 ] .因此研究区主要受氮素的限制作用,且随着土层的加深,氮的限制作用越来越强;草原化荒漠也呈现相似的限制特征,但在20—40 cm深度时,限制作用有所减弱;荒漠草原则随着土层的加深,氮的限制作用逐渐减弱. ...

关帝山森林土壤有机碳和氮素的空间变异特征

1

2011

... 土壤C∶N、C∶P和N∶P值在反映土壤养分的转化和动态平衡等方面具有重要的作用[1 ] ,其中C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,C∶P用来表征磷的释放与吸收能力,N∶P则用来确定氮磷的限制作用以及阈值[7 ] .研究区除荒漠表层土壤C∶N> 20外,其余均低于全国均值11.9[29 ] .有研究表明,当土壤C∶N<25时,有机碳分解速率较快,氮的矿化能力较差,反之亦然[30 ] .因此,整体上研究区土壤有机质的分解速率较快,且速率高于全国均值.其中荒漠表层土壤有机质较草原化荒漠和荒漠草原分解速率较慢,这是由于荒漠植被稀少,同时微生物活性较弱.C∶N在草原化荒漠和荒漠草原之间以及各土层间变化并不显著,这是由于有机碳和全氮作为有机质的结构成分,积累和消耗过程存在相对固定的比值[7 ] .研究表明,越低的C∶P代表土壤中磷的有效性越高,当土壤C∶P<200时,代表土壤中微生物碳含量增加,微生物磷发生净矿化作用[31 ] .研究区C∶P<100,表明磷的有效性较高,荒漠地区随着土层加深,磷有效性加强,固持作用主要发生在土壤表层,这可能与植被根系的分布和微生物的活性有一定的关系;荒漠草原受植被根系分布的影响,使得随着土层加深,磷的有效性减弱,固持量逐渐增加;而草原化荒漠表现出20—40 cm磷有效性较低外,其余土层磷有效性较高,原因可能是生态化学计量比受多重因素的影响[32 ] .研究区N∶P高于全国均值5.2[29 ] .有研究表明,当C∶N<30、N∶P<14时,氮是影响植被的主要因素[33 ] .因此研究区主要受氮素的限制作用,且随着土层的加深,氮的限制作用越来越强;草原化荒漠也呈现相似的限制特征,但在20—40 cm深度时,限制作用有所减弱;荒漠草原则随着土层的加深,氮的限制作用逐渐减弱. ...

Nutrient limitation and soil development:experimental test of a biogeochemical theory

1

1997

... 土壤C∶N、C∶P和N∶P值在反映土壤养分的转化和动态平衡等方面具有重要的作用[1 ] ,其中C∶N一般用来表征有机碳的分解速率,C∶P用来表征磷的释放与吸收能力,N∶P则用来确定氮磷的限制作用以及阈值[7 ] .研究区除荒漠表层土壤C∶N> 20外,其余均低于全国均值11.9[29 ] .有研究表明,当土壤C∶N<25时,有机碳分解速率较快,氮的矿化能力较差,反之亦然[30 ] .因此,整体上研究区土壤有机质的分解速率较快,且速率高于全国均值.其中荒漠表层土壤有机质较草原化荒漠和荒漠草原分解速率较慢,这是由于荒漠植被稀少,同时微生物活性较弱.C∶N在草原化荒漠和荒漠草原之间以及各土层间变化并不显著,这是由于有机碳和全氮作为有机质的结构成分,积累和消耗过程存在相对固定的比值[7 ] .研究表明,越低的C∶P代表土壤中磷的有效性越高,当土壤C∶P<200时,代表土壤中微生物碳含量增加,微生物磷发生净矿化作用[31 ] .研究区C∶P<100,表明磷的有效性较高,荒漠地区随着土层加深,磷有效性加强,固持作用主要发生在土壤表层,这可能与植被根系的分布和微生物的活性有一定的关系;荒漠草原受植被根系分布的影响,使得随着土层加深,磷的有效性减弱,固持量逐渐增加;而草原化荒漠表现出20—40 cm磷有效性较低外,其余土层磷有效性较高,原因可能是生态化学计量比受多重因素的影响[32 ] .研究区N∶P高于全国均值5.2[29 ] .有研究表明,当C∶N<30、N∶P<14时,氮是影响植被的主要因素[33 ] .因此研究区主要受氮素的限制作用,且随着土层的加深,氮的限制作用越来越强;草原化荒漠也呈现相似的限制特征,但在20—40 cm深度时,限制作用有所减弱;荒漠草原则随着土层的加深,氮的限制作用逐渐减弱. ...

基于GIS的地统计学方法在土壤科学中的应用

1

2007

... 相关研究表明,成土母质、气候、地形和人类活动共同作用,形成了无论大尺度还是小尺度上都具有一定空间异质性的现代土壤[34 -35 ] ,其中结构性因素对土壤空间变化的驱动性因素最强,以人类活动为主的随机性因素则主要影响耕作土壤的演化和养分流动[36 ] .本研究中,受土层厚度影响,因而选取0—40 cm深度土壤来探究研究区土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征.研究发现,土壤有机碳、全氮主要受结构性因素的影响,使得高值区主要位于荒漠区,低值区主要位于荒漠草原及部分草原化荒漠地区;而全磷主要受随机性因素的影响,呈现出随与黄河距离以及海拔的增加而增大的趋势.其中,结构性因素中,植被、地形因子[19 ] 、土壤质地[37 ] 和微生物群落[38 ] 等因素的共同作用,减弱了荒漠地区的淋失作用、矿化作用等,使得土壤有机碳和全氮的损失速度相对较慢;而随着植被覆盖度的增加,虽然凋落物和土壤含水量呈上升趋势,但受地形起伏度增大和微生物活性上升等因素的影响,矿化作用和淋失作用等过程加剧,使得土壤有机碳和全氮含量呈现出不升反减的趋势,同时,其空间分布也表明退耕还草等措施对草原化荒漠0—40 cm深度土壤有机碳和全氮的恢复效果要好于荒漠草原.全磷含量随与黄河距离增大呈增大趋势,且主要受随机性因素的影响,表明退耕还草措施在增加了植被盖度的同时,有助于对磷素的保持,减少磷素的侵蚀流失[39 ] ;而全磷随海拔升高而升高则可能与人类活动及风化差异有关[40 ] . ...

荒漠草原不同植被覆盖下土壤粒度组成与速效养分特征

1

2018

... 相关研究表明,成土母质、气候、地形和人类活动共同作用,形成了无论大尺度还是小尺度上都具有一定空间异质性的现代土壤[34 -35 ] ,其中结构性因素对土壤空间变化的驱动性因素最强,以人类活动为主的随机性因素则主要影响耕作土壤的演化和养分流动[36 ] .本研究中,受土层厚度影响,因而选取0—40 cm深度土壤来探究研究区土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征.研究发现,土壤有机碳、全氮主要受结构性因素的影响,使得高值区主要位于荒漠区,低值区主要位于荒漠草原及部分草原化荒漠地区;而全磷主要受随机性因素的影响,呈现出随与黄河距离以及海拔的增加而增大的趋势.其中,结构性因素中,植被、地形因子[19 ] 、土壤质地[37 ] 和微生物群落[38 ] 等因素的共同作用,减弱了荒漠地区的淋失作用、矿化作用等,使得土壤有机碳和全氮的损失速度相对较慢;而随着植被覆盖度的增加,虽然凋落物和土壤含水量呈上升趋势,但受地形起伏度增大和微生物活性上升等因素的影响,矿化作用和淋失作用等过程加剧,使得土壤有机碳和全氮含量呈现出不升反减的趋势,同时,其空间分布也表明退耕还草等措施对草原化荒漠0—40 cm深度土壤有机碳和全氮的恢复效果要好于荒漠草原.全磷含量随与黄河距离增大呈增大趋势,且主要受随机性因素的影响,表明退耕还草措施在增加了植被盖度的同时,有助于对磷素的保持,减少磷素的侵蚀流失[39 ] ;而全磷随海拔升高而升高则可能与人类活动及风化差异有关[40 ] . ...

典型自然带土壤氮磷化学计量空间分异特征及其驱动因素研究

1

2017

... 相关研究表明,成土母质、气候、地形和人类活动共同作用,形成了无论大尺度还是小尺度上都具有一定空间异质性的现代土壤[34 -35 ] ,其中结构性因素对土壤空间变化的驱动性因素最强,以人类活动为主的随机性因素则主要影响耕作土壤的演化和养分流动[36 ] .本研究中,受土层厚度影响,因而选取0—40 cm深度土壤来探究研究区土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征.研究发现,土壤有机碳、全氮主要受结构性因素的影响,使得高值区主要位于荒漠区,低值区主要位于荒漠草原及部分草原化荒漠地区;而全磷主要受随机性因素的影响,呈现出随与黄河距离以及海拔的增加而增大的趋势.其中,结构性因素中,植被、地形因子[19 ] 、土壤质地[37 ] 和微生物群落[38 ] 等因素的共同作用,减弱了荒漠地区的淋失作用、矿化作用等,使得土壤有机碳和全氮的损失速度相对较慢;而随着植被覆盖度的增加,虽然凋落物和土壤含水量呈上升趋势,但受地形起伏度增大和微生物活性上升等因素的影响,矿化作用和淋失作用等过程加剧,使得土壤有机碳和全氮含量呈现出不升反减的趋势,同时,其空间分布也表明退耕还草等措施对草原化荒漠0—40 cm深度土壤有机碳和全氮的恢复效果要好于荒漠草原.全磷含量随与黄河距离增大呈增大趋势,且主要受随机性因素的影响,表明退耕还草措施在增加了植被盖度的同时,有助于对磷素的保持,减少磷素的侵蚀流失[39 ] ;而全磷随海拔升高而升高则可能与人类活动及风化差异有关[40 ] . ...

科尔沁沙地沙漠化过程中土壤碳氮特征分析

2

2005

... 相关研究表明,成土母质、气候、地形和人类活动共同作用,形成了无论大尺度还是小尺度上都具有一定空间异质性的现代土壤[34 -35 ] ,其中结构性因素对土壤空间变化的驱动性因素最强,以人类活动为主的随机性因素则主要影响耕作土壤的演化和养分流动[36 ] .本研究中,受土层厚度影响,因而选取0—40 cm深度土壤来探究研究区土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征.研究发现,土壤有机碳、全氮主要受结构性因素的影响,使得高值区主要位于荒漠区,低值区主要位于荒漠草原及部分草原化荒漠地区;而全磷主要受随机性因素的影响,呈现出随与黄河距离以及海拔的增加而增大的趋势.其中,结构性因素中,植被、地形因子[19 ] 、土壤质地[37 ] 和微生物群落[38 ] 等因素的共同作用,减弱了荒漠地区的淋失作用、矿化作用等,使得土壤有机碳和全氮的损失速度相对较慢;而随着植被覆盖度的增加,虽然凋落物和土壤含水量呈上升趋势,但受地形起伏度增大和微生物活性上升等因素的影响,矿化作用和淋失作用等过程加剧,使得土壤有机碳和全氮含量呈现出不升反减的趋势,同时,其空间分布也表明退耕还草等措施对草原化荒漠0—40 cm深度土壤有机碳和全氮的恢复效果要好于荒漠草原.全磷含量随与黄河距离增大呈增大趋势,且主要受随机性因素的影响,表明退耕还草措施在增加了植被盖度的同时,有助于对磷素的保持,减少磷素的侵蚀流失[39 ] ;而全磷随海拔升高而升高则可能与人类活动及风化差异有关[40 ] . ...

... 化学计量比的空间结构及其变异特征表明结构性因素和随机性因素对土壤的矿化能力和对植被养分的供给能力具有重要的影响[41 ] .研究区土壤C∶N低于全国均值,而N∶P高于全国均值,表明研究区有机质相较氮、磷更加匮乏;相较N∶P而言,研究区C∶N受随机性因素影响的程度有所上升,表明研究区在主要受结构性因素影响的同时,也一定程度上受到退耕还草措施等随机性因素的影响.其中结构性因素中,受微生物、植被、地形和土壤质地等因子的综合影响[19 ,37 -38 ] ,有机质的分解速率呈现出荒漠草原>草原化荒漠>荒漠;同时,退耕还草措施等随机性因素一定程度上提高了枯落物的丰富度,使得微生物对有机质的分解速率加快[42 ] ,土壤C∶N升高.N∶P的大小及空间变异特征表明研究区受到结构性因素的影响,整体呈现出氮限制的趋势,这种限制在草原化荒漠尤为突出,而全氮和全磷的空间分布说明退耕还草后,草原化荒漠受氮限制的程度更强,导致恢复速度较慢.C∶P的空间结构及其变异特征表明随机性因素显著影响着磷的矿化作用,其空间分布说明荒漠受人为因素影响相对较小,磷的固持作用相对较强,而草原化荒漠和荒漠草原在经历退耕还草后,磷的有效性较强,短期内可能不会成为限制植被恢复的因子. ...

荒漠土壤微生物碳垂直分布规律对有机碳库的表征作用

2

2013

... 相关研究表明,成土母质、气候、地形和人类活动共同作用,形成了无论大尺度还是小尺度上都具有一定空间异质性的现代土壤[34 -35 ] ,其中结构性因素对土壤空间变化的驱动性因素最强,以人类活动为主的随机性因素则主要影响耕作土壤的演化和养分流动[36 ] .本研究中,受土层厚度影响,因而选取0—40 cm深度土壤来探究研究区土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征.研究发现,土壤有机碳、全氮主要受结构性因素的影响,使得高值区主要位于荒漠区,低值区主要位于荒漠草原及部分草原化荒漠地区;而全磷主要受随机性因素的影响,呈现出随与黄河距离以及海拔的增加而增大的趋势.其中,结构性因素中,植被、地形因子[19 ] 、土壤质地[37 ] 和微生物群落[38 ] 等因素的共同作用,减弱了荒漠地区的淋失作用、矿化作用等,使得土壤有机碳和全氮的损失速度相对较慢;而随着植被覆盖度的增加,虽然凋落物和土壤含水量呈上升趋势,但受地形起伏度增大和微生物活性上升等因素的影响,矿化作用和淋失作用等过程加剧,使得土壤有机碳和全氮含量呈现出不升反减的趋势,同时,其空间分布也表明退耕还草等措施对草原化荒漠0—40 cm深度土壤有机碳和全氮的恢复效果要好于荒漠草原.全磷含量随与黄河距离增大呈增大趋势,且主要受随机性因素的影响,表明退耕还草措施在增加了植被盖度的同时,有助于对磷素的保持,减少磷素的侵蚀流失[39 ] ;而全磷随海拔升高而升高则可能与人类活动及风化差异有关[40 ] . ...

... 化学计量比的空间结构及其变异特征表明结构性因素和随机性因素对土壤的矿化能力和对植被养分的供给能力具有重要的影响[41 ] .研究区土壤C∶N低于全国均值,而N∶P高于全国均值,表明研究区有机质相较氮、磷更加匮乏;相较N∶P而言,研究区C∶N受随机性因素影响的程度有所上升,表明研究区在主要受结构性因素影响的同时,也一定程度上受到退耕还草措施等随机性因素的影响.其中结构性因素中,受微生物、植被、地形和土壤质地等因子的综合影响[19 ,37 -38 ] ,有机质的分解速率呈现出荒漠草原>草原化荒漠>荒漠;同时,退耕还草措施等随机性因素一定程度上提高了枯落物的丰富度,使得微生物对有机质的分解速率加快[42 ] ,土壤C∶N升高.N∶P的大小及空间变异特征表明研究区受到结构性因素的影响,整体呈现出氮限制的趋势,这种限制在草原化荒漠尤为突出,而全氮和全磷的空间分布说明退耕还草后,草原化荒漠受氮限制的程度更强,导致恢复速度较慢.C∶P的空间结构及其变异特征表明随机性因素显著影响着磷的矿化作用,其空间分布说明荒漠受人为因素影响相对较小,磷的固持作用相对较强,而草原化荒漠和荒漠草原在经历退耕还草后,磷的有效性较强,短期内可能不会成为限制植被恢复的因子. ...

退耕还林还草对黄土高原坡地磷素的影响

1

2018

... 相关研究表明,成土母质、气候、地形和人类活动共同作用,形成了无论大尺度还是小尺度上都具有一定空间异质性的现代土壤[34 -35 ] ,其中结构性因素对土壤空间变化的驱动性因素最强,以人类活动为主的随机性因素则主要影响耕作土壤的演化和养分流动[36 ] .本研究中,受土层厚度影响,因而选取0—40 cm深度土壤来探究研究区土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征.研究发现,土壤有机碳、全氮主要受结构性因素的影响,使得高值区主要位于荒漠区,低值区主要位于荒漠草原及部分草原化荒漠地区;而全磷主要受随机性因素的影响,呈现出随与黄河距离以及海拔的增加而增大的趋势.其中,结构性因素中,植被、地形因子[19 ] 、土壤质地[37 ] 和微生物群落[38 ] 等因素的共同作用,减弱了荒漠地区的淋失作用、矿化作用等,使得土壤有机碳和全氮的损失速度相对较慢;而随着植被覆盖度的增加,虽然凋落物和土壤含水量呈上升趋势,但受地形起伏度增大和微生物活性上升等因素的影响,矿化作用和淋失作用等过程加剧,使得土壤有机碳和全氮含量呈现出不升反减的趋势,同时,其空间分布也表明退耕还草等措施对草原化荒漠0—40 cm深度土壤有机碳和全氮的恢复效果要好于荒漠草原.全磷含量随与黄河距离增大呈增大趋势,且主要受随机性因素的影响,表明退耕还草措施在增加了植被盖度的同时,有助于对磷素的保持,减少磷素的侵蚀流失[39 ] ;而全磷随海拔升高而升高则可能与人类活动及风化差异有关[40 ] . ...

海拔、坡向对川西高山灌丛草甸土壤氮、磷分布的影响

1

2021

... 相关研究表明,成土母质、气候、地形和人类活动共同作用,形成了无论大尺度还是小尺度上都具有一定空间异质性的现代土壤[34 -35 ] ,其中结构性因素对土壤空间变化的驱动性因素最强,以人类活动为主的随机性因素则主要影响耕作土壤的演化和养分流动[36 ] .本研究中,受土层厚度影响,因而选取0—40 cm深度土壤来探究研究区土壤碳、氮、磷及其化学计量比的空间变异特征.研究发现,土壤有机碳、全氮主要受结构性因素的影响,使得高值区主要位于荒漠区,低值区主要位于荒漠草原及部分草原化荒漠地区;而全磷主要受随机性因素的影响,呈现出随与黄河距离以及海拔的增加而增大的趋势.其中,结构性因素中,植被、地形因子[19 ] 、土壤质地[37 ] 和微生物群落[38 ] 等因素的共同作用,减弱了荒漠地区的淋失作用、矿化作用等,使得土壤有机碳和全氮的损失速度相对较慢;而随着植被覆盖度的增加,虽然凋落物和土壤含水量呈上升趋势,但受地形起伏度增大和微生物活性上升等因素的影响,矿化作用和淋失作用等过程加剧,使得土壤有机碳和全氮含量呈现出不升反减的趋势,同时,其空间分布也表明退耕还草等措施对草原化荒漠0—40 cm深度土壤有机碳和全氮的恢复效果要好于荒漠草原.全磷含量随与黄河距离增大呈增大趋势,且主要受随机性因素的影响,表明退耕还草措施在增加了植被盖度的同时,有助于对磷素的保持,减少磷素的侵蚀流失[39 ] ;而全磷随海拔升高而升高则可能与人类活动及风化差异有关[40 ] . ...

绿洲化过程中土壤碳氮磷生态化学计量特征

1

2018

... 化学计量比的空间结构及其变异特征表明结构性因素和随机性因素对土壤的矿化能力和对植被养分的供给能力具有重要的影响[41 ] .研究区土壤C∶N低于全国均值,而N∶P高于全国均值,表明研究区有机质相较氮、磷更加匮乏;相较N∶P而言,研究区C∶N受随机性因素影响的程度有所上升,表明研究区在主要受结构性因素影响的同时,也一定程度上受到退耕还草措施等随机性因素的影响.其中结构性因素中,受微生物、植被、地形和土壤质地等因子的综合影响[19 ,37 -38 ] ,有机质的分解速率呈现出荒漠草原>草原化荒漠>荒漠;同时,退耕还草措施等随机性因素一定程度上提高了枯落物的丰富度,使得微生物对有机质的分解速率加快[42 ] ,土壤C∶N升高.N∶P的大小及空间变异特征表明研究区受到结构性因素的影响,整体呈现出氮限制的趋势,这种限制在草原化荒漠尤为突出,而全氮和全磷的空间分布说明退耕还草后,草原化荒漠受氮限制的程度更强,导致恢复速度较慢.C∶P的空间结构及其变异特征表明随机性因素显著影响着磷的矿化作用,其空间分布说明荒漠受人为因素影响相对较小,磷的固持作用相对较强,而草原化荒漠和荒漠草原在经历退耕还草后,磷的有效性较强,短期内可能不会成为限制植被恢复的因子. ...

放牧强度对小针茅草原枯落物分解的影响

1

2017

... 化学计量比的空间结构及其变异特征表明结构性因素和随机性因素对土壤的矿化能力和对植被养分的供给能力具有重要的影响[41 ] .研究区土壤C∶N低于全国均值,而N∶P高于全国均值,表明研究区有机质相较氮、磷更加匮乏;相较N∶P而言,研究区C∶N受随机性因素影响的程度有所上升,表明研究区在主要受结构性因素影响的同时,也一定程度上受到退耕还草措施等随机性因素的影响.其中结构性因素中,受微生物、植被、地形和土壤质地等因子的综合影响[19 ,37 -38 ] ,有机质的分解速率呈现出荒漠草原>草原化荒漠>荒漠;同时,退耕还草措施等随机性因素一定程度上提高了枯落物的丰富度,使得微生物对有机质的分解速率加快[42 ] ,土壤C∶N升高.N∶P的大小及空间变异特征表明研究区受到结构性因素的影响,整体呈现出氮限制的趋势,这种限制在草原化荒漠尤为突出,而全氮和全磷的空间分布说明退耕还草后,草原化荒漠受氮限制的程度更强,导致恢复速度较慢.C∶P的空间结构及其变异特征表明随机性因素显著影响着磷的矿化作用,其空间分布说明荒漠受人为因素影响相对较小,磷的固持作用相对较强,而草原化荒漠和荒漠草原在经历退耕还草后,磷的有效性较强,短期内可能不会成为限制植被恢复的因子. ...

中国典型生态脆弱区生态化学计量学研究进展

1

2021

... 由相关性分析结果可见,土壤碳、氮、磷之间的相关关系并不显著,与前人研究存在一定差异[30 ] ,原因可能为:在生态脆弱区,土地荒漠化致使土壤养分大量流失,改变了土壤养分平衡[43 ] .土壤碳氮磷与化学计量比之间的相关关系则同前人研究结果相似[44 ] ,其中C∶N同土壤有机碳和全氮分别呈正相关和负相关,且两者对C∶N的拟合强度有机碳>全氮,两种元素表现出对同一环境因子的不同响应以及较好的耦合关系,印证了生态化学计量学的动态平衡理论[45 -46 ] ,同时不同的拟合强度也进一步表明研究区有机质相比氮素更加匮乏.同样地,C∶P与土壤有机碳和全氮分别呈显著正相关和显著负相关关系,且两者同C∶P的拟合强度为全磷>有机碳,表明无论在荒漠区还是荒漠草原区,起主导作用的一直为全磷.土壤有机碳对C∶P的影响小于全磷,表明退耕还草以来,植被的恢复使得对磷的需求显著提升,即磷的矿化作用加强,虽然目前磷不会限制研究区植被恢复,但研究区磷素整体较低,因此在后续植被恢复中,也要予以关注.较低的N∶P值和全磷对N∶P的拟合强度高于全氮皆说明研究区同时受到氮和磷的限制,且氮素的限制性更强[46 ] ,这种限制作用在草原化荒漠尤为剧烈. ...

克氏针茅草原土壤生态化学计量特征对放牧强度的响应

1

2021

... 由相关性分析结果可见,土壤碳、氮、磷之间的相关关系并不显著,与前人研究存在一定差异[30 ] ,原因可能为:在生态脆弱区,土地荒漠化致使土壤养分大量流失,改变了土壤养分平衡[43 ] .土壤碳氮磷与化学计量比之间的相关关系则同前人研究结果相似[44 ] ,其中C∶N同土壤有机碳和全氮分别呈正相关和负相关,且两者对C∶N的拟合强度有机碳>全氮,两种元素表现出对同一环境因子的不同响应以及较好的耦合关系,印证了生态化学计量学的动态平衡理论[45 -46 ] ,同时不同的拟合强度也进一步表明研究区有机质相比氮素更加匮乏.同样地,C∶P与土壤有机碳和全氮分别呈显著正相关和显著负相关关系,且两者同C∶P的拟合强度为全磷>有机碳,表明无论在荒漠区还是荒漠草原区,起主导作用的一直为全磷.土壤有机碳对C∶P的影响小于全磷,表明退耕还草以来,植被的恢复使得对磷的需求显著提升,即磷的矿化作用加强,虽然目前磷不会限制研究区植被恢复,但研究区磷素整体较低,因此在后续植被恢复中,也要予以关注.较低的N∶P值和全磷对N∶P的拟合强度高于全氮皆说明研究区同时受到氮和磷的限制,且氮素的限制性更强[46 ] ,这种限制作用在草原化荒漠尤为剧烈. ...

1

1998

... 由相关性分析结果可见,土壤碳、氮、磷之间的相关关系并不显著,与前人研究存在一定差异[30 ] ,原因可能为:在生态脆弱区,土地荒漠化致使土壤养分大量流失,改变了土壤养分平衡[43 ] .土壤碳氮磷与化学计量比之间的相关关系则同前人研究结果相似[44 ] ,其中C∶N同土壤有机碳和全氮分别呈正相关和负相关,且两者对C∶N的拟合强度有机碳>全氮,两种元素表现出对同一环境因子的不同响应以及较好的耦合关系,印证了生态化学计量学的动态平衡理论[45 -46 ] ,同时不同的拟合强度也进一步表明研究区有机质相比氮素更加匮乏.同样地,C∶P与土壤有机碳和全氮分别呈显著正相关和显著负相关关系,且两者同C∶P的拟合强度为全磷>有机碳,表明无论在荒漠区还是荒漠草原区,起主导作用的一直为全磷.土壤有机碳对C∶P的影响小于全磷,表明退耕还草以来,植被的恢复使得对磷的需求显著提升,即磷的矿化作用加强,虽然目前磷不会限制研究区植被恢复,但研究区磷素整体较低,因此在后续植被恢复中,也要予以关注.较低的N∶P值和全磷对N∶P的拟合强度高于全氮皆说明研究区同时受到氮和磷的限制,且氮素的限制性更强[46 ] ,这种限制作用在草原化荒漠尤为剧烈. ...

Soil C,N,P and K stoichiometry affected by vegetation restoration patterns in the alpine region of the Loess Plateau,Northwest China

2

2020

... 由相关性分析结果可见,土壤碳、氮、磷之间的相关关系并不显著,与前人研究存在一定差异[30 ] ,原因可能为:在生态脆弱区,土地荒漠化致使土壤养分大量流失,改变了土壤养分平衡[43 ] .土壤碳氮磷与化学计量比之间的相关关系则同前人研究结果相似[44 ] ,其中C∶N同土壤有机碳和全氮分别呈正相关和负相关,且两者对C∶N的拟合强度有机碳>全氮,两种元素表现出对同一环境因子的不同响应以及较好的耦合关系,印证了生态化学计量学的动态平衡理论[45 -46 ] ,同时不同的拟合强度也进一步表明研究区有机质相比氮素更加匮乏.同样地,C∶P与土壤有机碳和全氮分别呈显著正相关和显著负相关关系,且两者同C∶P的拟合强度为全磷>有机碳,表明无论在荒漠区还是荒漠草原区,起主导作用的一直为全磷.土壤有机碳对C∶P的影响小于全磷,表明退耕还草以来,植被的恢复使得对磷的需求显著提升,即磷的矿化作用加强,虽然目前磷不会限制研究区植被恢复,但研究区磷素整体较低,因此在后续植被恢复中,也要予以关注.较低的N∶P值和全磷对N∶P的拟合强度高于全氮皆说明研究区同时受到氮和磷的限制,且氮素的限制性更强[46 ] ,这种限制作用在草原化荒漠尤为剧烈. ...

... [46 ],这种限制作用在草原化荒漠尤为剧烈. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号