0 引言

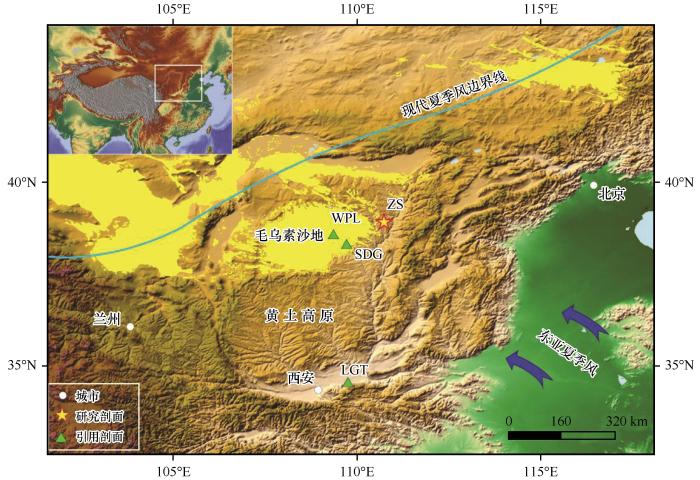

毛乌素沙地东缘位于现代夏季风边缘区,对气候环境响应较为敏感,是探讨气候变化与文明演化之间关系的理想区域。该区域广泛分布的风成沉积是重建气候变化的良好载体,为文明演化提供了可靠的气候背景。目前对该区域遗址的研究多关于古环境和古人地关系[10-13],较少涉及古环境变化与人类文明演化的相互影响。对遗址区古环境状况的分析研究有助于深入了解史前遗址形成时期的环境背景及气候变化对人类文明演化的影响[14]。因此,本文通过对全新世中晚期寨山剖面的磁学参数、色度、CaCO3含量和粒度的分析,重建了毛乌素沙地东缘6 800 cal a BP以来的环境演化过程。同时,通过野外实地考察和文献搜集,整理了该区域仰韶时期至秦汉时期的遗址信息,探讨各个时期气候环境变化对文明演化的可能影响。

1 研究区和剖面概况

图1

图2

图2

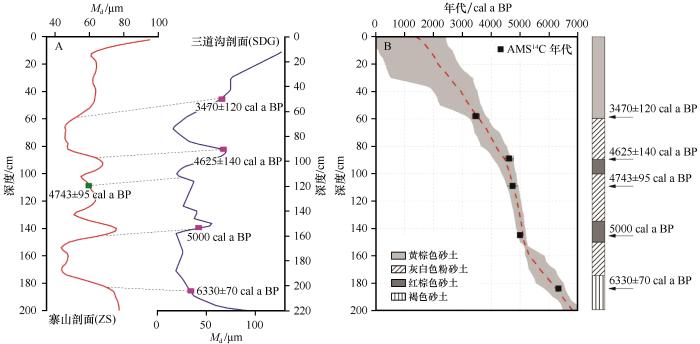

通过中值粒径(Md)曲线趋势建立的年代序列和寨山剖面的贝叶斯年代-深度模型(矩形为剖面深度-年代控制点)

(1) 0—60 cm为黄棕色砂质古土壤,含有植物根系,碳酸钙富集明显,多虫孔,质地疏松。

(2) 60—90 cm为灰白色粉砂质古土壤,含有植物根系,碳酸钙富集明显,质地坚硬。

(3) 90—100 cm为红棕色砂质古土壤,含有钙菌丝体,质地疏松。

(4) 100—135 cm同第二层一致。

(5) 135—150 cm同第三层一致。

(6) 150—175 cm同第二层一致。

(7) 175—200 cm为褐色砂质古土壤,含有少量钙菌丝体,质地疏松。

Fig.2

The chronological sequence based on the Md curve and Bayesian age-depth model for the ZS section (the rectangle is the depth age control point)

2 方法

取适量样品在室内自然风干后用玛瑙研钵研磨,称取5 g,装入8 cm3的磁学样品盒中压实。用磁化率仪Bartington MS2测量样品的低频(470 Hz)磁化率(χlf)和高频(4 700 Hz)磁化率(χhf),计算出频率磁化率(χfd),频率磁化率公式为

3 结果

3.1 年代框架的建立

干旱区剖面地层通常缺乏有机测年材料,本次研究在寨山剖面(ZS)109 cm处找到了一块略显珍贵的炭屑样品,在兰州大学西部环境教育部重点实验室完成测试,获得1个AMS14C样品测年结果(4 743±95 cal a BP)。ZS剖面与三道沟剖面(SDG)[11]位置毗邻(图1),岩性相近,中值粒径(Md)、砂组分和粉砂组分曲线趋势极为相似,峰谷变化呈现出一致性。ZS剖面AMS14C年代结果与SDG剖面4 625±140 cal a BP和5 000 cal a BP年代之间[20]较好吻合(图2)。通过进一步对比ZS剖面和SDG剖面的粒度曲线变化,获得了4个深度-年代控制点,得出该剖面沉积始于6 800 cal a BP,基于5个AMS14C深度-年代控制点建立了贝叶斯年代-深度模型。

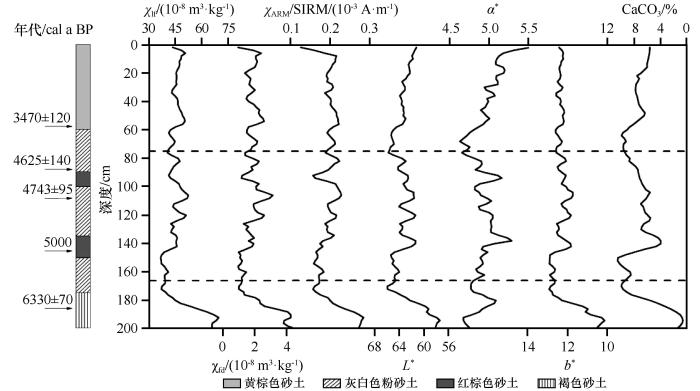

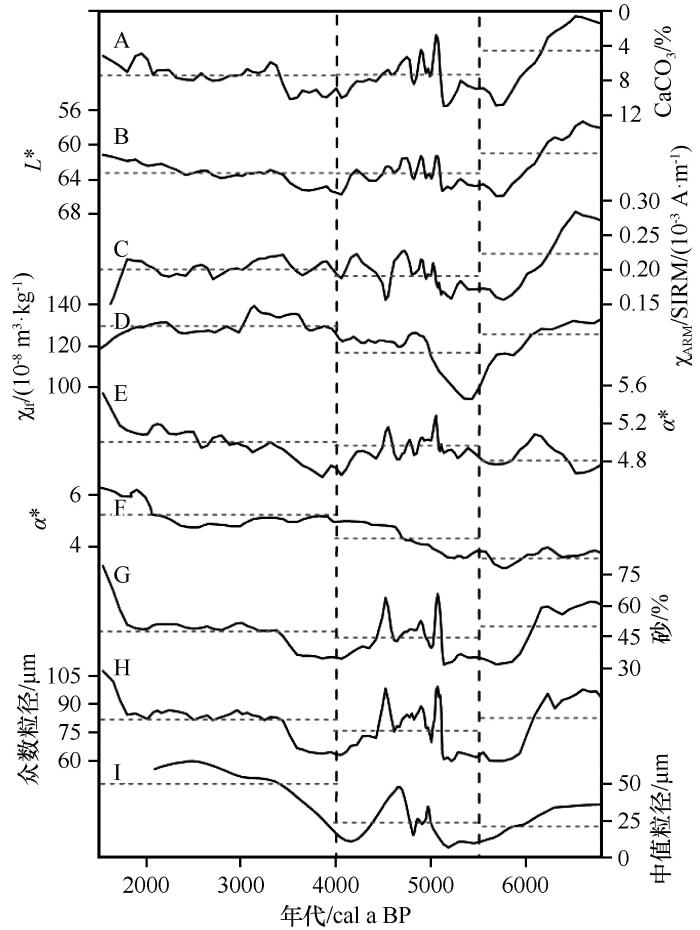

3.2 磁学参数、色度和CaCO3 含量分析

ZS剖面的χlf值36×10-8—69.83×10-8 m3·kg-1,均值46.22×10-8 m3·kg-1,χfd值0.52×10-8—4.65×10-8 m3·kg-1,均值2×10-8 m3·kg-1,非磁滞磁化率与饱和等温剩磁比值(χARM/SIRM)0.14×10-3—0.28×10-3 A·m-1,均值为0.2×10-3 A·m-1。从χlf、χfd和χARM/SIRM的变化趋势上看(图3),三者随深度变化的规律一致:总体在200—171 cm处为高值,171—143 cm处为低值,143 cm至顶部整体呈波动上升趋势。L* 在200—171 cm处为低值,171—80 cm逐渐上升,80 cm至顶部呈逐渐下降的趋势;a* 在200—181 cm处为高值,181—70 cm值逐渐下降,70 cm至顶部呈明显上升趋势;b* 在200—171 cm处为低值,171 cm至顶部平缓上升,整体变化不大。CaCO3含量在200—171 cm处为高值,171—143 cm值最低,143 cm至顶部先升后降。

图3

图3

寨山剖面磁学参数、色度和CaCO3含量变化曲线(虚线代表阶段的划分)

Fig.3

Variations of magnetic parameters, chromatic index and CaCO3 content (the black dotted line represents the division of three stages)

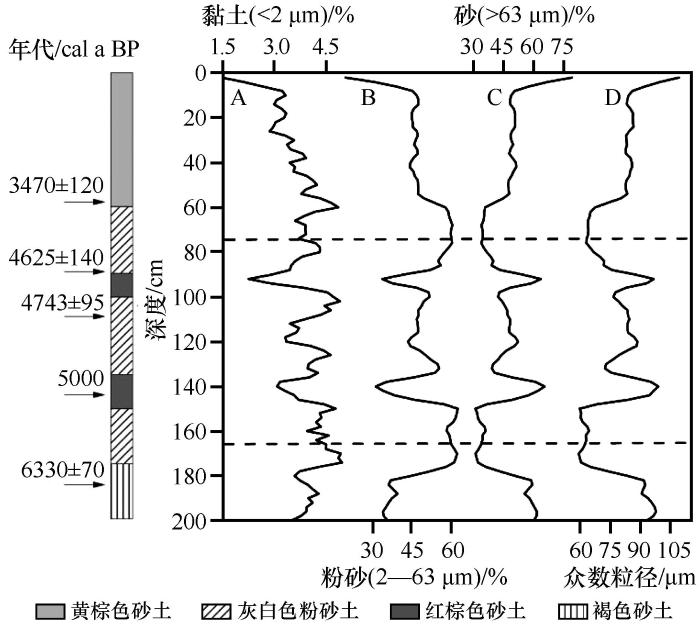

3.3 粒度分析

ZS剖面沉积物以砂组分(>63 μm)为主,含量31.66%—77.70%,>63 μm颗粒在底部含量较高、粒径较粗,174—150 cm处出现最小值,150 cm至顶部含量逐渐升高、粒径逐渐变粗,出现两次波峰(图4)。粉砂组分(2—63 μm)含量次之,为20.66%—63.44%,2—63 μm颗粒在底部含量较低、粒径较细,174—150 cm处出现最大值,150 cm至顶部含量逐渐降低,出现两次波谷,变化规律与砂组分恰好相反。黏土(<2 μm)含量最小,为1.64%—5.22%,波动较为剧烈,整体逐渐下降。

图4

图4

寨山剖面粒度参数变化曲线(虚线代表阶段的划分)

Fig.4

Variations of grain size components in the ZS section (the black dotted line represents the division of three stages)

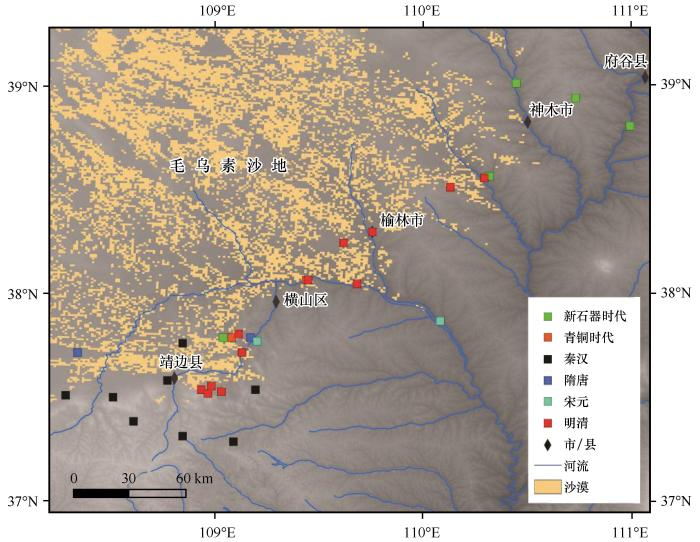

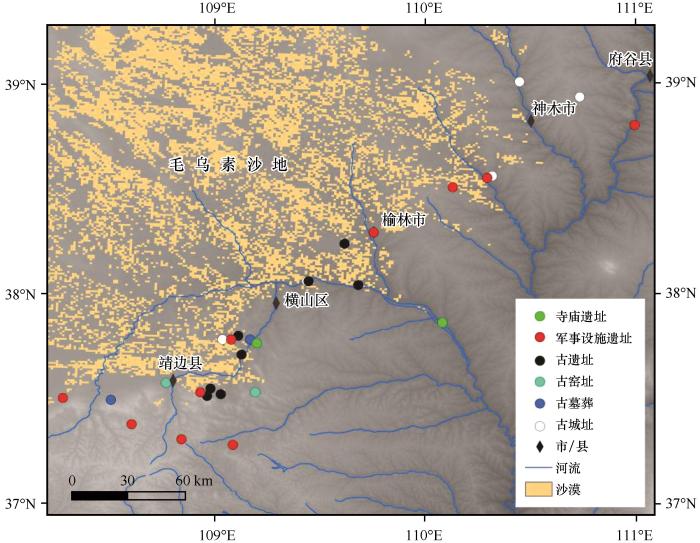

3.4 毛乌素沙地东缘地区遗址统计

2018年研究团队对毛乌素沙地东缘地区遗址进行野外考察,前往陕西省的府谷县、神木市、榆阳区、横山区、靖边县和定边县等地和内蒙古自治区,共调查遗址32处。按时代划分,包括新石器时代至清代的各时期遗址,其中新石器时代5处,青铜铁器时代2处,秦汉时代8处,隋唐时代2处,宋元时代2处,明清时代12处,年代不详1处,其中秦汉时期和明清时期遗址分布较多;按类型划分,包括古遗址、寺庙遗址、古城址、军事设施遗址、古窑址和古墓葬等,其中古遗址8处,寺庙遗址2处、古城址5处、军事设施遗址10处、古窑址2处、古墓葬2处,其他类型遗址3处。在实地考察的基础上,我们进一步结合《中国文物地图集》陕西分册[24]、内蒙古分册[25]、山西分册[26]对毛乌素沙地东缘地区不同时期(代)遗址数量进行整理,统计结果如下:仰韶早中期(6 800—5 500 cal a BP)遗址25处、仰韶晚期遗址56处、龙山早期遗址58处、龙山晚期遗址107处、青铜和铁器时代遗址145处、秦汉时期遗址175处,年代不详10处。

4 讨论

4.1 气候代用指标选取

风成沉积物的磁学性质能够较好地反映气候环境的变化[27],以往研究通常使用χlf、χfd和χARM/SIRM等磁学参数作为气候代用指标来指示古气候变化[28-30]。χlf若大于30×10-8 m3·kg-1,则更多地反映后期成壤环境[31],ZS剖面χlf均值为46.22×10-8 m3·kg-1。χARM/SIRM受永久磁化颗粒(SSD或更大颗粒)控制比χfd对气候指示性更灵敏,本文选取χARM/SIRM作为指示降水变化的气候代用参数,高值指示气候湿润、成壤作用强[30]。L* 不仅与有机质含量有关,与碳酸盐化过程也密切相关[32],L* 和CaCO3的曲线变化(图3)指示L* 可能受CaCO3含量的影响(R2=0.85),与CaCO3含量共同指示夏季风强度和降水的变化,高值指示相对干旱的气候环境[33]。a* 主要反映赤铁矿含量的变化,与温度之间有较好的相关性[34]。b* 整体变化不大,故不考虑作为气候代用指标。粒度组分是风成沉积物沉积时气候变化的重要指标[35],砂组分通常能够较好地反映风动力活动[36],根据砂组分、粉砂组分和黏土含量的占比(图4)可以看出,众数粒径变化完全受砂组分(>63 μm)变化的控制,因此本文选取砂组分和众数粒径来指示风动力活动的强弱。

4.2 毛乌素沙地东缘6 800—1 500 cal a BP的气候变化历史

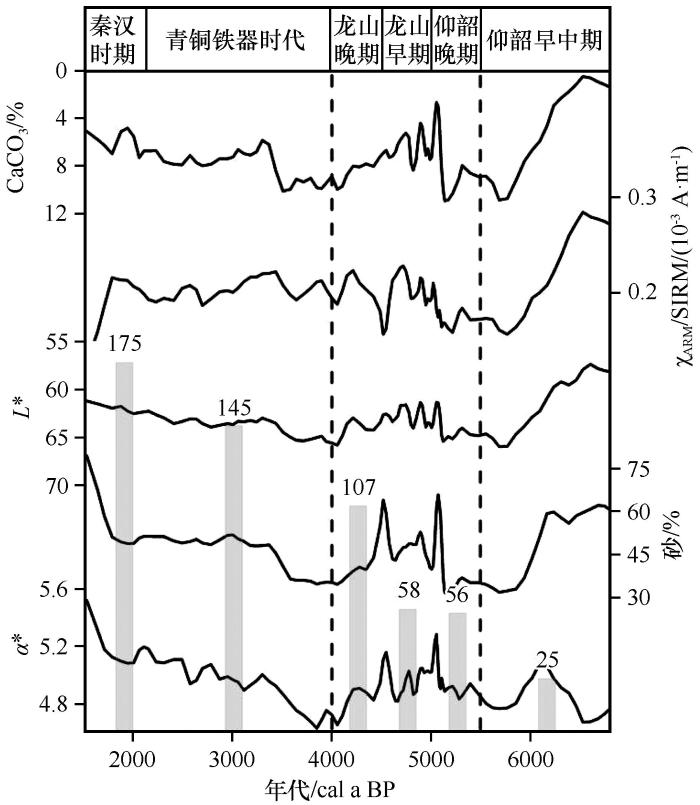

对ZS剖面的各项气候代用指标与毛乌素沙地东缘其他剖面进行对比后发现,老官台剖面(LGT)指示湿度的χlf、瓦片梁剖面(WPL)指示温度的a* 、SDG剖面指示风动力的Md与ZS剖面的χARM/SIRM、a* 、众数粒径分别有较好的对应关系,这表明ZS剖面记录的环境信息是相对可靠的,可以较好地反映区域气候变化(图5)。选取ZS剖面χARM/SIRM、L* 、CaCO3含量、a* 、砂组分和众数粒径作为气候代用指标,结合剖面年代框架,可以将6 800—1 500 cal a BP的气候演化分为以下3个阶段。

图5

图5

毛乌素沙地东缘气候变化对比(黑色虚线代表三个阶段的划分,灰色虚线为均值); a. ZS剖面CaCO3; b. ZS剖面L*; c. ZS剖面χARM/SIRM; d. LGT剖面χlf[18]; e. ZS剖面a*; f. WPL剖面a*[19]; g. ZS剖面砂组分; h. ZS剖面众数粒径; I. SDG剖面中值粒径[11]

Fig. 5

Comparison of climate change in the eastern margin of Mu Us Desert (the black dotted line represents the division of three stages, the gray dotted line is the mean); a. CaCO3 of the ZS section; b. L* of the ZS section; c. χARM/SIRM of the ZS section; d. χlf lf of the LGT section; e. a* of the ZS section; f. a* of the WPL section; g. sand fraction of the ZS section; h. mode grain size of the ZS section; I. median grain size of the SDG section

5 500—4 000 cal a BP为气候相对暖干期,波动频繁,χARM/SIRM均值为0.19×10-3 A·m-1,呈低值;L* 和CaCO3均值分别为63.42和7.27%,两者均呈高值;a* 值上升,均值为4.94;砂组分含量降低和众数粒径变粗,均值分别为44.97%和77.64 μm,共同指示有机质含量低,成壤作用弱,反映该时期气候暖干,夏季风较弱,风动力活动减弱。如华县老官台剖面的χlf值在该时期降至最低,表明气候干旱[18]。

4.3 毛乌素沙地东缘气候演变对文明演化的影响

仰韶时期(6 800—5 000 cal a BP)先后经历了半坡文化、史家文化等,以粟作农业为主,生产工具为磨制石器,聚落呈圆形布局,房屋为半地穴式,制陶业有较大的发展。仰韶早中期处在全新世大暖期的鼎盛阶段[40],该阶段文明高度繁荣并向北扩张[41],对甘青地区的马家窑文化和江汉平原的大溪文化产生了重要的影响。仰韶晚期气候逐渐干旱,仰韶文化逐渐衰落,被龙山文化取代。研究统计仰韶早中期遗址25处、晚期遗址56处,早期遗址多分布在沙地东南部靠近以半坡文化为主的榆林及周边地区,中晚期文化向北渗透至长城沿线的榆林五县,遗址类型均以古遗址为主(图6、7)。早中期聚落规模的扩大和遗址数量的增加(图8)与当时的暖湿气候,说明气候变化与仰韶早中期文化发展在时间上的一致性,晚期逐渐干旱的气候对应遗址总数的增加,说明古文明的发展可能还受文化自身的演化影响,对环境变化的响应有滞后性。

图6

图6

毛乌素沙地东缘遗址按时代划分

Fig.6

Sites on the eastern Mu Us Sandy Land classified by different ages

图7

图7

毛乌素沙地东缘遗址按类型划分

Fig.7

Sites on the eastern Mu Us Sandy Land classified by different types

图8

图8

寨山剖面记录的气候变化及不同时期的遗址数量

Fig.8

Climate change recorded in the ZS section and number of sites in different periods

龙山时期(5 000—4 000 cal a BP)以庙底沟二期、客省庄和石峁类型文化等为主,农业生产进一步发展,磨制石器中铲、镰和刀等工具增加,农作物增加了稻、豆等,畜牧业经济逐渐取代农业经济[42],房屋结构出现排房和内外双室的房子。龙山早期气候干旱,龙山文化取代仰韶文化后向北部高海拔地区小范围扩张,战争频繁,社会动荡[43],聚落规模扩大,遗址数量增加(图8),但多以防御功能为主。龙山晚期气候进一步恶化,资源短缺,社会动荡不安[44],龙山文化逐渐走向衰落,聚落规模缩小。研究统计龙山早期遗址58处、晚期遗址107处,遗址多分布在鄂尔多斯东南侧的神木市一带,遗址类型以古遗址、军事设施遗址和古墓葬为主(图6、7)。龙山晚期的文化衰落和聚落规模缩小,再次体现了环境变化与文明演化在时间上的一致性,龙山早期气候干旱反而使聚落规模扩大,可能受战争因素的影响,促使文明演化短时期内对环境响应出现滞后性。

青铜铁器时代和秦汉时期(4 000—1 500 cal a BP)完善文字的出现、青铜铁器的使用和城市的出现,标志着人类进入了文明时期,该时期小农经济占主导地位,铁器和牛耕的使用、水利的兴修等,促进了社会生产力。青铜铁器时代和秦汉时期气候相对暖湿,毛乌素沙地东缘成为游牧民族的栖息地[45],各民族文化与中原文化相互交融[46],使中原文化日渐繁荣[47],人口流动频繁,聚落规模扩大,遗址数量增长明显加快(图8)。研究统计青铜铁器时代遗址145处、秦汉时期遗址175处,青铜铁器时代遗址向南移动,多分布于横山区-神木市一带、长城沿线及东部黄河沿线,遗址类型以军事设施遗址、古墓葬和岩画为主,秦汉时期多分布在靖边县一带,遗址类型以古城址、古墓葬和军事设施遗址为主(图6、7)。尽管4 000 cal a BP左右出现降温事件[48],但聚落规模的扩大、遗址总数的增加以及文化的日渐繁荣说明人类改造自然、适应环境技能的发展与进步和社会自身的能动性,可能使古人群对环境适应的阈值变宽,从而在总体上呈现出环境变化与文明演化在时间上的一致性。

不难看出,气候变化不是控制古文明发展的唯一因素,文明兴衰还与文化自身的演化、战争、资源枯竭和人类社会自身的能动性等因素相关。中晚全新世以来,毛乌素沙地东缘的自然环境是该地区人类生存发展的基础,文明演化与环境变化在时间上有较好的一致性,但短时期内文明演化对气候变化的响应有滞后性。

5 结论

气候变化对聚落文明特征有着重要影响,毛乌素沙地东缘寨山剖面全新世中晚期沉积样品的χARM/SIRM、L* 、a* 、CaCO3含量、砂组分和众数粒径等环境指标的结果表明:仰韶早中期(6 800—5 500 cal a BP)气候温暖湿润,属文明繁荣期,遗址数量增加;仰韶晚期和龙山时期(5 500—4 000 cal a BP)气候相对暖干,波动频繁,文化复杂多样,遗址数量逐渐增加;青铜铁器时代和秦汉时期(4 000—1 500 cal a BP)气候相对暖湿,各文明与中原文明交融发展,交通便利,经济繁荣发展,遗址不断增加,且数量较多。结果表明,文明兴衰受环境演化影响,两者在时间上有较好的一致性,但短时期内文明演化对气候变化的响应有滞后性。

参考文献

Cultural responses to climate change during the Late Holocene

[J].

环境演变对中华文明影响研究的进展与展望

[J].

Climate change fostered cultural dynamics of human resilience in Europe in the past 2500 years

[J].

粒度和磁化率记录的毛乌素沙地东缘全新世气候变化

[J].

A preliminary quantitative reconstruction of precipitation in southern Mu Us Sandy Land at margin of Asian monsoon-dominated region during late Quaternary

[J].

Holocene colluviation and its implications for tracing human-induced soil erosion and redeposition on the piedmont loess lands of the Qinling Mountains,northern China

[J].

Loess depositional dynamics and paleoclimatic changes in the Yili Basin,Central Asia,over the past 250 ka

[J].

Pretreated methods on loess-palaeosol samples granulometry

[J].

Magnetostratigraphical dating of loess deposits in China

[J].

黄土高原-阿拉善高原典型断面表土磁学特征研究

[J].

A persistent Holocene wetting trend in arid central Asia,with wettest conditions in the late Holocene,revealed by multi-proxy analyses of loess-paleosol sequences in Xinjiang,China

[J].

East Asian summer monsoon precipitation variability since the last deglaciation

[J].

Out-of-phase evolution between summer and winter East Asian monsoons during the Holocene as recorded by Chinese loess deposits

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号