0 引言

塔克拉玛干沙漠[12]、库姆塔格沙漠[13]、巴丹吉林沙漠[14]、库鲁克沙漠[15]和撒哈拉沙漠[16]等区域沙丘移动速率1.3~95.2 m·a-1,移动方向与区域盛行风向一致。新月形沙丘移动受风力强度、沙丘尺度、沙丘分布密度、沙丘形态、沙粒粒度、植被、降水和地形等多种因素综合影响,不同区域影响因素各异,导致各区域新月形沙丘移动特征差异大。目前,关于新月形沙丘移动影响因素的讨论多关注风况条件和沙丘尺度两个方面。其中,区域风况是影响沙丘移动的动力条件,当风速达到起动风速以后,地表沙粒才能发生运动,形成风沙流,控制沙丘形成演化[17]。沙丘尺度与移动速率拟合关系有线性和非线性函数(指数函数和幂函数),沙丘越大,移动越慢[13,15]。以往新月形沙丘移动研究中,选取的沙丘数量相对有限,少则几个,多则几十个,难以分析地形、植被、沙丘密度、沙丘形态等对沙丘移动的影响。因此,在同一区域选取更加丰富的沙丘数量,获得沙丘移动和形态参数,了解沙丘发育环境,分析沙丘移动特征及其影响因素很有必要。

目前,研究者主要通过地面监测和遥感监测手段研究新月形沙丘移动(表1)。地面监测主要采用插钎法、全站仪、经纬仪和实时动态差分GPS (RTK GPS)等方法,其优势在于精度高,但受野外环境恶劣、工作效率限制,存在工作量大、成本高、范围小等不足[4,12,18-23]。遥感监测主要采用卫星遥感影像及无人机航拍影像,具有获取沙丘移动参数快、范围大、监测的沙丘数量多等优点[7,13-15]。其中,2013年以前多采用Landsant卫星影像监测沙丘移动,受空间分辨率的限制,精度相对较低[24-26];2013年至今,研究者多使用Google Earth提供的多时相高分辨率影像,开展了大范围的沙丘移动监测[14,27-32]。尽管Google Earth影像不受空间分辨率的限制,但受时间分辨率和影像偏移的局限,如同一区域多期影像的数据源难以保持一致,会使测量结果产生不可避免的误差。随着中国高分辨率对地观测系统的建成,高分系列数据能够为风沙地貌监测提供可靠的数据来源,可实现长时间、大范围、高精度、快速及低成本沙丘移动监测[13]。

表1 新月形沙丘移动监测手段相关文献统计

Table 1

| 方法 | 文献 |

|---|---|

| 插钎法 | 朱震达等[17],Long等[18],邹桂香等[4],严应存等[33],Yang等[13] |

| 全站仪&经纬仪 | 周兴佳等[34],刘艳军等[35],Dong等[12],Ahmedou等[19],刘陶等[36],毛东雷等[23] |

| RTK GPS | 黄德全等[37],李晶等[38],Navarro等[20],董玉祥等[21,39],Bogle等[22],Li[40] |

| 航拍影像 | Finkel[41],Gay[42],Yang等[13],李锦荣等[43] |

| Landsat卫星影像 | Marín等[24],Yao等[25],陈芳[44],El-Magd等[26],Hamdan等[45],Boulghobra等[7] |

| Google Earth 影像 | 王静璞等[27,46],石学刚等[29],Zhang等[28],杨军怀等[15],许明静等[31],李建军等[32],张云枫等[14] |

| 高分卫星影像 | Yang等[13] |

柴达木盆地是青藏高原北部最大的内陆盆地,也是青藏高原沙漠的主要分布区域之一,目前盆地风沙活动及沙漠化灾害十分严重[47]。盆地内的沙漠主要包括西南缘、三湖区、东南缘和东北缘4个区域[47-48]。其中,柴达木盆地西南缘新月沙丘连片分布、数量丰富、大小各异、形态多样,是开展沙丘动态演化的理想区域。目前,研究者对该区域风沙沉积环境、输沙特征、沙丘形态特征等内容进行了研究[48-51],而关于新月形沙丘移动规律的研究尚未开展。本研究采用高分一号卫星影像,对柴达木盆地西南缘新月形沙丘区进行大范围监测,旨在探明研究区新月形沙丘移动规律,揭示新月形沙丘移动影响因素,以期为深入认识沙丘形成演化的动力机制及完善风沙科学研究提供理论依据。

1 研究区概况

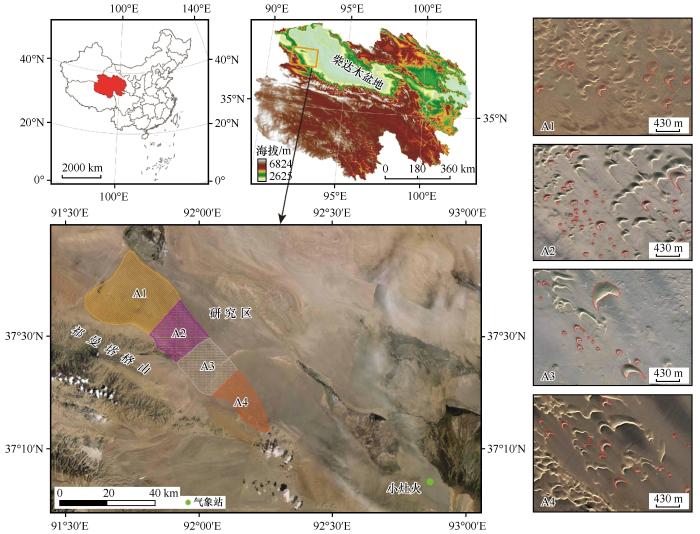

柴达木盆地是位于青藏高原北部最大的内陆盆地,四周被昆仑山脉、祁连山脉与阿尔金山脉所环抱,位于35°00′—39°22′N、90°16′—99°16′E,面积约25万km2,盆地内部戈壁、沙漠、盐湖分布广泛,呈现独特的高寒干旱荒漠景观[47,50]。柴达木盆地西南缘地势北高南低、西高东低,沙丘区位于祁曼塔格山前冲洪积平原,呈狭长带状延伸,区域内间歇性河流为风沙地貌发育提供了沙物质来源[48,52]。年平均气温5.09 ℃,最高气温出现在7月,高于32 ℃,最低气温出现在1月,低于-24 ℃;多年平均降水量不足30 mm,潜在蒸发量 2 000~3 000 mm,气候极端干旱。该区年平均风速3.38 m·s-1,月平均最大风速出现在5月(4.18 m·s-1),最小出现在12月(2.28 m·s-1),以WNW和W风为主。区域内有新月形沙丘链、复合型新月形沙丘、独立新月形沙丘等沙丘类型,新月形沙丘多分布于平坦戈壁表面,呈NW-SE方向延伸,连片分布、大小各异、形态多样,是开展沙丘动态演化的理想区域。本研究选取柴达木盆地西南边缘沙丘区537个独立新月形沙丘作为研究对象,沿沙丘带自西北向东南划分为A1、A2、A3、A4等4个区域,沙丘个数分别为72、163、222、80个(图1),其中,A1分区植被较其他3个分区相对丰富。

图1

2 数据和方法

2.1 数据来源

本研究用于分析新月形沙丘移动的遥感影像来源于中国科学院西北生态环境资源研究院高分甘肃中心,分别选取冬季风力较弱时期2013年12月和2021年1月两期高分一号卫星数据(空间分辨率2 m),影像均进行了大气校正、几何校正、数据融合等预处理。气象资料来源于国家气象信息中心-中国气象数据网 (

2.2 研究方法

2.2.1 沙丘移动和形态测量

2.2.2 风况分析

式中:DP为输沙势,表征根据风速观测资料计算出来的相对输沙率,单位为矢量单位(VU);u为10 m高度的风速;ut 为10 m高度起沙风速,根据以往研究,本研究区的起沙风速在10 m高度上为6 m·s-1[50,56];t为风速V出现次数占总观测次数的百分数。输沙势的应用不仅可以评估风能环境的相对强弱,而且可以评价风况的方向组成。通常,DP值小于200 VU,属于低风能环境;DP值200~400 VU,属于中风能环境;DP值大于400 VU,则属于高风能环境。根据矢量合成方法,可以得到合成输沙势(RDP)和合成输沙方向(RDD)。RDP表示一个地区净输沙能力,RDD则反映沙粒搬运的总体方向。RDP/DP称为风向变率,表示风向变化情况。

3 结果与分析

3.1 沙丘移动特征

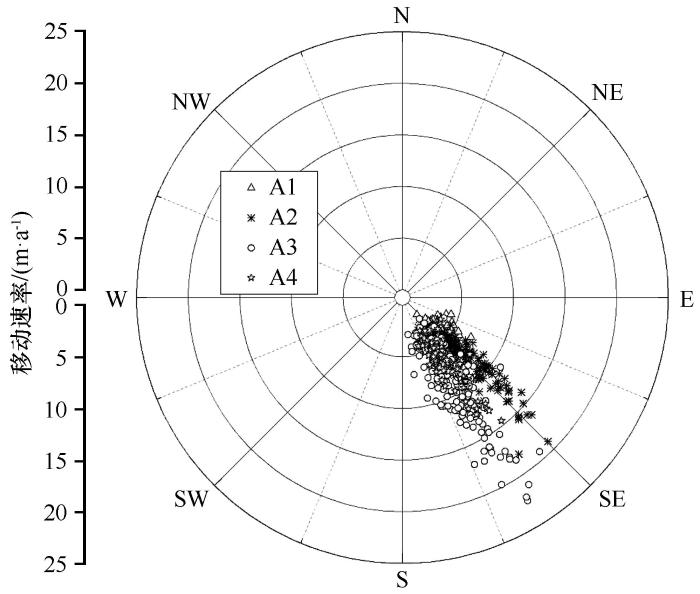

研究区新月形沙丘移动速率1.43~22.37 m·a-1,平均值为7.23±3.72 m·a-1,沙丘移动方向109.22°~171.28°,平均值为142.86°±10.83°,整体呈NW-SE方向移动(图2)。从4个分区来看,A1~A4沙丘移动速率分别为3.83±1.01、7.59±3.35、8.16±4.16、6.95±2.84 m·a-1,移动方向分别为130.6°±9.74°、136.09°±6.85°、150.43°±7.51°、146.69°±6.98°,沿沙丘带自西北向东南沙丘移动速率逐渐增大,移动方向呈顺时针偏转。

图2

图2

4个分区新月形沙丘移动速率和移动方向

Fig.2

Migration rate and direction of barchan dune at four zones

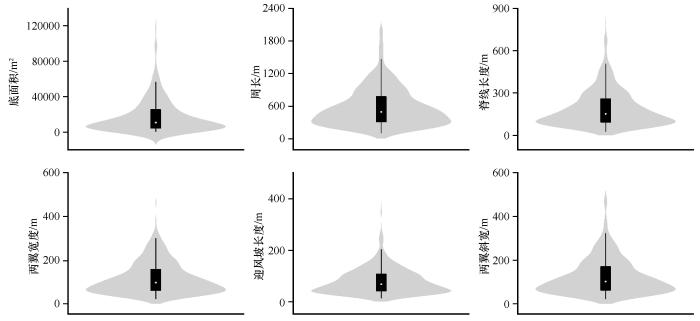

3.2 沙丘形态特征

新月形沙丘在单一风力作用下形成,因平面形态呈新月形而得名,多分布于沙漠边缘,不同沙漠新月形沙丘的形态各异。根据新月形沙丘迎风坡长度(a)与两翼宽度(c)比值,分为苗条(a/c<0.5)、正常(0.5≤a/c<0.75)、矮胖(0.75≤a/c<1)、胖(a/c≥1)4种类型[18]。本研究区新月形沙丘a/c均值为0.76,整体呈矮胖形态,其中苗条、正常、矮胖、胖型分别占比23.09%、37.24%、21.97%、17.69%。此外,研究区新月形沙丘底面积、周长、脊线长度、两翼宽度、迎风坡长度、两翼斜宽值分别介于676~174 832 m2、112.96~2 009.63 m、27.99~820.64 m、22.98~465.08 m、14.81~391.87 m、22.3~511.6 m(图3)。该区域新月形沙丘数量丰富、大小不同、形态各异,利于探讨形态对沙丘移动影响。

图3

3.3 风况

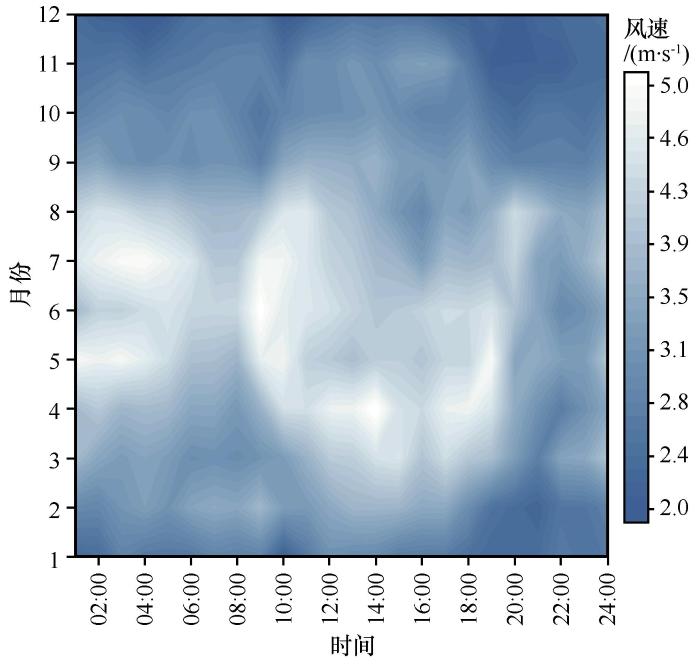

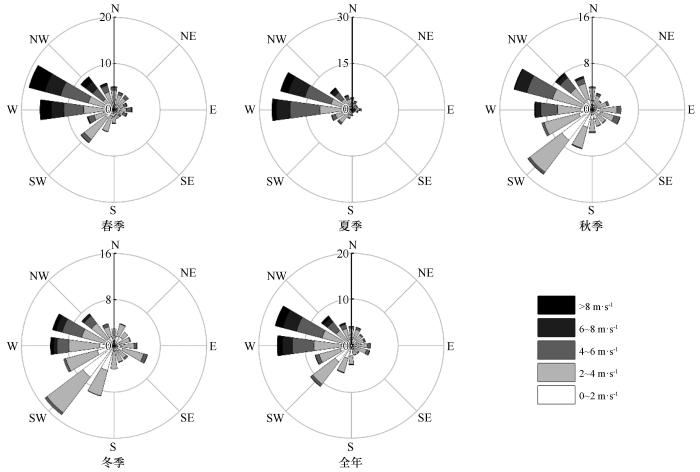

风在沙丘形成和演化过程中起重要作用,沙丘走向与盛行风向的夹角是确定沙丘类型的重要依据[53-55]。根据2021年全年风速和风向数据,研究区年平均风速3.38 m·s-1,以WNW和W风为主。其中,4月中旬至8月初风力强劲,月平均风速超过4 m·s-1,风沙活动强烈,且一天当中大风出现的时间主要集中在02:00—06:00和10:00—19:00两个时间段(图4)。从风向玫瑰图看,研究区全年盛行风向为WNW风,其次为W风,大于起沙风(6 m·s-1)的风速也以WNW方向所占比例最大,其次为W方向,NW方向也占一定比例(图5);其中,春夏两季节的风向频率分布与全年基本一致,秋冬两季节均存在来自SW方向的次风向且风速较低。风向玫瑰图仅能反映不同方向的风向频率,但要反映区域风力强度和潜在输沙能力,还需结合区域输沙势进行综合分析。

图4

图4

每日不同时刻和月平均风速热图

Fig.4

Heat map of wind speed at different times of day and monthly mean

图5

图5

全年和各季节风向频率玫瑰图

Fig.5

Rose chart of annual and seasonal wind direction frequency

图6

4 讨论

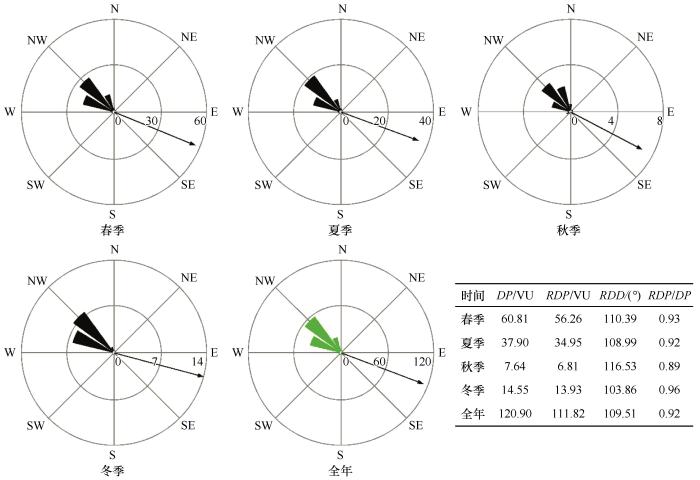

新月形沙丘移动受风力强度、沙丘尺度、沙丘密度、沙丘形态、沙粒粒度、植被、降水和地形等多种因素影响[7,22,30,45]。区域风况是影响沙丘移动的动力条件,当风速达到起动风速以后,地表沙粒才能发生运动,形成风沙流,控制沙丘形成演化[17]。研究表明沙丘移动距离与合成输沙势之间存在良好线性正相关关系,风力越强,沙丘移动越快[13,22],沙丘移动方向与盛行风向保持一致,说明风力为控制沙丘移动速率主要驱动力。本研究表明,受低风能环境和西北偏西风的影响(图6),柴达木西南边缘新月形沙丘移动速率为7.23 m·a-1,沙丘移动方向为142.86°,对比库姆塔格沙漠、巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠新月形沙丘移动等研究结果[13-14],本研究区新月形沙丘移动相对较慢,移动方向与合成输沙方向基本一致。

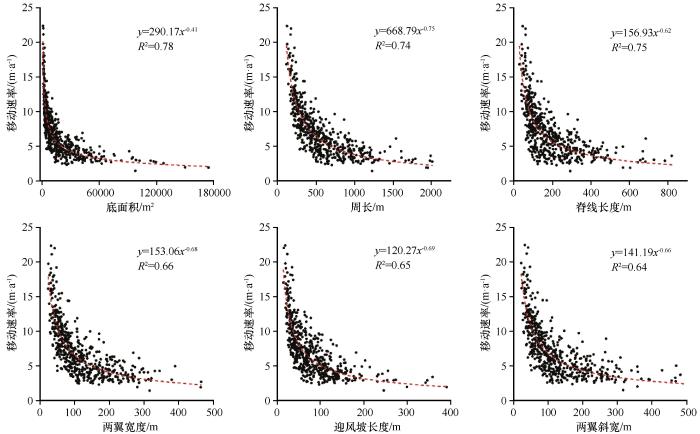

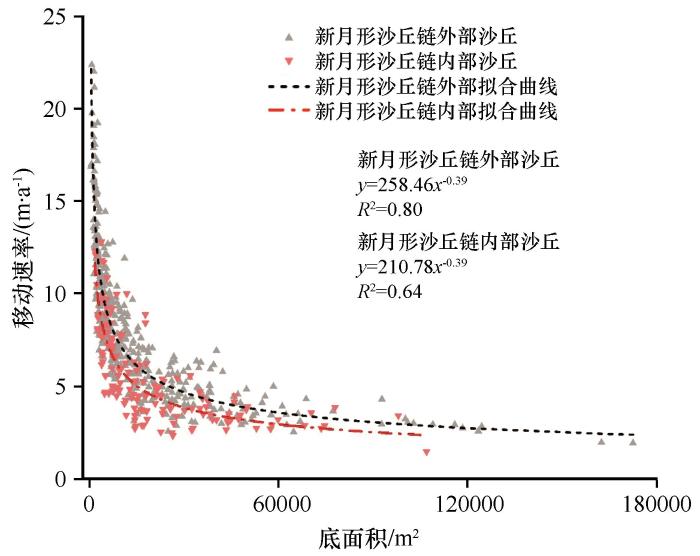

沙丘尺度也是影响沙丘移动的重要因素之一,衡量沙丘尺度的指标包括沙丘底面积、体积、高度、宽度、周长、脊线长度、迎风坡长度等形态参数,其中底面积和体积最能准确指示沙丘大小[13,48]。大量研究表明,沙丘尺度与沙丘移动速率之间呈负相关关系,沙丘越大,移动越慢,建立的沙丘尺度与移动速率拟合关系有线性和非线性函数(指数函数和幂函数)[13,22,30]。本研究也拟合了沙丘各形态参数与年移动速率之间的关系(图7),表明沙丘尺度与移动速率之间呈幂函数关系,其中沙丘底面积与移动速率之间的拟合关系最好(R2=0.78),与前人的研究结果一致(图8)。此外,沙丘在移动过程中,随着沙丘尺度变小,移动速率增加;沙丘尺度变大,移动速率减小(图9A)。

图7

图7

新月形沙丘各形态参数与移动速率之间的关系

Fig.7

Relationships between morphological parameters and migration rate of barchan dune

图8

图8

新月形沙丘链内部和外部新月形沙丘底面积与移动速率之间的关系

Fig.8

Relationship between barchan bottom area and migration rate distributed inner and outer barchan chains

图9

图9

新月形沙丘尺度变化、形态、地形对沙丘移动影响的统计

Fig.9

Influence of scale change, morphology and topography of barchan dune on dune migraton

剔除150个分布于新月形沙丘链内部新月沙丘后,本研究讨论了沙丘分布区域、植被、沙丘形态和地形对沙丘移动的影响。从4个分区来看,除了A1分区,其他3个分区新月形沙丘底面积和移动速率的拟合系数均高于全区域(表2),说明不同区域沙丘发育环境存在差异,小区域内影响沙丘移动的环境相对均一。需要说明的是,植被对沙丘移动有减速作用[14],A1分区在植被影响下,沙丘移动速率较慢,沙丘底面积和移动速率之间的拟合关系较差。通过对比面积相等、分布距离相近的沙丘,发现地形对沙丘移动的影响也不容小觑,分布在平地、上坡、下坡位置的沙丘移动速率有较大差异(图9C)。其中,分布在平地的沙丘移动相对较快,上坡和下坡的沙丘受地形起伏影响,坡度和气流等条件发生变化,沙丘移动速率减缓。前人研究结果表明沙丘形态(a/c)也会影响沙丘移动速率[13],本研究统计了相同大小、相近位置不同形态新月形沙丘的移动情况,发现沙丘形态对移动速率的影响并不明显,可能与该区域复杂的微地形有关(图9B)。

表2 4个分区新月形沙丘底面积与移动速率之间的关系

Table 2

| 分区 | 数量/个 | 拟合函数 | 拟合系数 |

|---|---|---|---|

| A1 | 22 | y=13.11x-0.24 | R2=0.29 |

| A2 | 130 | y=40.00x-0.39 | R2=0.85 |

| A3 | 195 | y=44.01x-0.39 | R2=0.86 |

| A4 | 40 | y=47.62x-0.39 | R2=0.81 |

5 结论

柴达木盆地西南缘新月形沙丘移动速率1.43~22.37 m·a-1,平均移动速率7.23 m·a-1,沙丘移动方向109.22°~171.28°,平均移动方向142.86°,整体呈NW-SE方向移动。

受低风能环境(DP=120.9

沙丘移动是多种因素综合作用的结果,本研究在探讨新月形沙丘移动影响因素时,均采用单因素分析,未能实现多种因素综合分析,且其他因素对沙丘移动的影响仅限于统计分析和定性描述。未来实现沙丘移动多因素定量分析,掌握沙丘移动规律,是揭示沙丘动态演化机理和防风固沙工程的理论基础。

参考文献

The physics of wind-blown sand and dust

[J].

Origins of barchan dune asymmetry:insights from numerical simulations

[J].

Winds and sand movement in the Namib sand sea

[J].

Climatic data and satellite imagery for assessing the aeolian sand deposit and barchan migration,as a major risk sources in the region of In-Salah (Central Algerian Sahara)

[J].

Tree reactions and dune movements:Slowinski National Park,Poland

[J].

Barchans of Minqin:quantifying migration rate of a barchan

[J].

Long-time evolution of models of aeolian sand dune fields:influence of dune formation and collision

[J].

Monitoring sand dune advance in the Taklimakan Desert

[J].

Migration of barchan dunes and factors that influence migration in the Sanlongsha dune field of the northern Kumtagh Sand Sea,China

[J].

Comparing dune migration measured from remote sensing with sand flux prediction based on weather data and model,a test case in Qatar

[J].

Barchans-dune movement in Imperial Valley,California

[J].

Barchan dune mobility in Mauritania related to dune and interdune sand fluxes

[J].

Assessment of highly active dune mobility in the medium,short and very short term

[J].

Field measurement and analysis of climatic factors affecting dune mobility near Grand Falls on the Navajo Nation,southwestern United States

[J].

Twentieth century dune migration at the Great Sand Dunes National Park and Preserve,Colorado,relation to drought variability

[J].

Migration of sand dunes on the northern Alxa Plateau,Inner Mongolia,China

[J].

Quantification of sand dune movements in the south western part of Egypt,using remotely sensed data and GIS

[J].

Migration and morphology of asymmetric barchans in the central Hexi Corridor of northwest China

[J].

Migration of barchan dunes in the western Quruq Desert,northwestern China

[J].

The numerical simulation research of barchan dune based on DEM

[D].

Observations regarding the movement of barchan sand dunes in the Nazca to Tanaca area of southern Peru

[J].

Morphologic characteristics and migration rate assessment of barchan dunes in the southeastern Western Desert of Egypt

[J].

柴达木盆地中部与西南部古沙丘的光释光年代学研究

[J].

The effects of wind regime and sand supply on the coexistence of barchans and linear dunes in China's Qaidam Basin

[J].

Geochemical evidence for the provenance of aeolian deposits in the Qaidam Basin,Tibetan Plateau

[J].

Dune forms and wind regime

[M]//MCKEE E D.

Storm-controlled oblique dunes of the Oregon coast

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号