0 引言

自Bagnold开始,对沙尘释放过程与机理的研究取得了长足发展[4-10]。对沙尘的研究包括风沙颗粒的起动、输送和沉降过程,而影响这一过程的主要因子为风况、沙源和下垫面特征。风既是影响风沙颗粒物起动、输送的主要动力条件,也影响沙尘物质的扩散范围和运动途径。流沙、戈壁等沙尘源区的地表类型不同,导致近地层摩阻风速、地表粗糙度、输沙量、风沙流通量等不同。比如,①流沙地表摩阻起动风速为0.2 m·s-1[8],而戈壁地表的摩阻起动风速可达0.4 m·s-1[4];②流沙地表风沙流通量可以用指数函数来表达,但戈壁地表为高斯函数;③流沙地表风沙流平均跃移高度小于0.05 m[8],但戈壁地表风沙流平均跃移高度可达0.2 m[5]。由此可见,戈壁沙尘运动过程与流沙地表明显不同,但目前对戈壁风沙运动研究相对较少,一方面限制了我们对戈壁风沙运动机理的认识,另一方面不能满足对风沙灾害防治的需求。

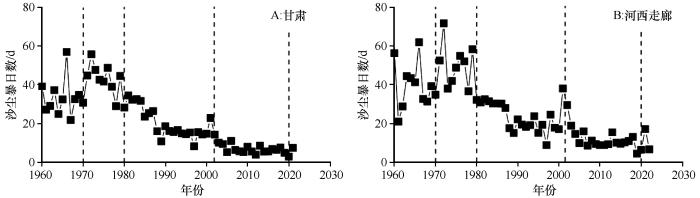

近70年来,河西走廊沙尘暴经历了孕育期(20世纪60—70年代,33.5±9.9 d)—高发期(20世纪70—80年代,41.1±8.8 d)—减速期(20世纪80年代至2002年,19.7±7.6 d)—平静期(2002—2020年,6.5±2.1 d)—高发期(2021年至今,>7 d,图1)。2021年3月14—18日的沙尘暴是近8年最强的沙尘暴[11], 2022年以来河西走廊、黑河下游沙尘天气几乎每周都有发生,引起了不同领域学者的极大关注(表1)[12-18]。由表1可知,目前对沙尘暴的研究主要以宏观或者模拟研究为主,而忽略了沙尘起动的微观机理研究。由于不同地表风沙运动机理的差异,目前的模拟研究均是基于流沙地表发展而来,所以模拟的戈壁风沙运动过程通常可能低估。目前认为,塔克拉玛干沙、河西走廊和黑河流域下游是沙尘暴的主要源区,但不同研究方法所得的研究争议很大。Chen等[6]认为中国西北的沙漠戈壁是主要的沙尘源区,Zhang等[5]认为并不是所有的戈壁都是沙尘源区。

图1

图1

近70年中国西北沙尘暴日数年际变化

Fig. 1

Dust storm in recently 70 years in Gansu province (A) and Hexi Corridor (B)

表1 “3.14”沙尘暴研究现状

Table 1

| 作者 | 数据/方法 | 主要结论 |

|---|---|---|

| 段伯隆等[12] | 气象、风云卫星、植被覆盖及NCEP再分析资料 | 干旱少雨、气温偏高;蒙古气旋的强烈发展;地面冷锋后部的大风过境造成;沙尘主要为外来输入 |

| 史忠林等[13] | 核素示踪 | 远距离搬运的风尘沉积或附近黄土;西安沙尘来源于农耕地;中卫沙尘来源于毗邻的腾格里沙漠 |

| 张璐等[14] | HYSPLIT、GDAS | 多地PM10峰值浓度超过5 000 μg·m-3; 蒙古气旋及冷锋过境;沙尘源地为萨彦岭和蒙古国南部戈壁沙漠 |

| 柳本立等[15] | 数值模拟 | “3.14”沙尘75%来源于蒙古国,16、17日84%起源于北方和西北 |

| Filonchyk[16] | 监测站数据 | 嘉峪关PM10 浓度可达 10 000 µg·m-3 |

| Liang等[17] | 地球化学元素 | 70%来源于蒙古国 |

| Qian等[18] | 再分析资料 | 热动力过程,主要来源于蒙古国 |

2021年“3.14”沙尘暴属于极强沙尘暴,备受关注,但同年1月也发生了大范围的沙尘暴(影响范围为甘肃、宁夏、内蒙古等地)。本文基于1月沙尘暴期间野外实测的风速风向、输沙量和PM10浓度,分析戈壁地表风沙运动特征,特别是风沙流通量及其粒度的差异,阐明戈壁风沙运动机理。对戈壁风沙运动过程与机理的研究,不仅能为优化沙尘释放模型提供参考,而且能为沙尘源区风沙灾害防治提供理论依据。但目前对戈壁风沙运动过程与机理的研究还明显不足,因此,对戈壁的风沙运动过程研究迫在眉睫。同时,国家近期实施的沙漠、戈壁、荒漠化地区重点的大型风电光伏基地建设,必然破坏原始地表,那么如何有效地防治基地建设过程中可能引起的沙尘释放,需要进行针对性的研究。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

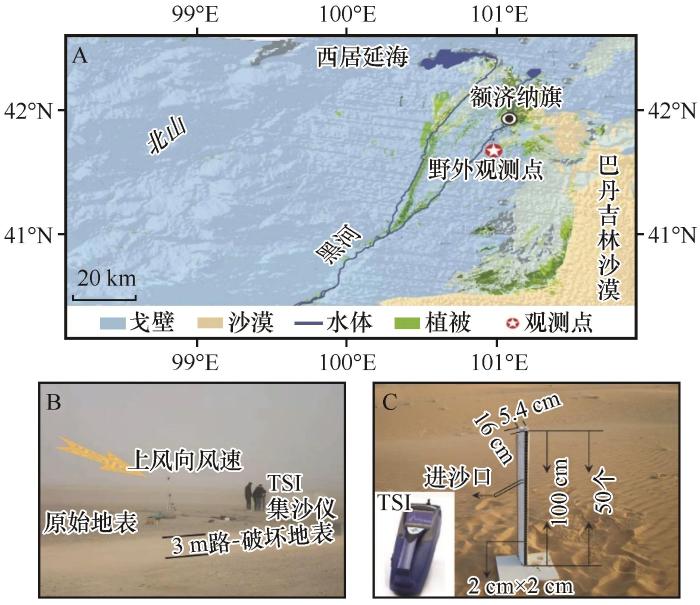

图2

图2

研究区位置(A)、试验布置(B)、集沙仪和TSI(C)

Fig. 2

Location of study region (A), field measurements (B), sand samples and TSI (C)

1.2 研究方法

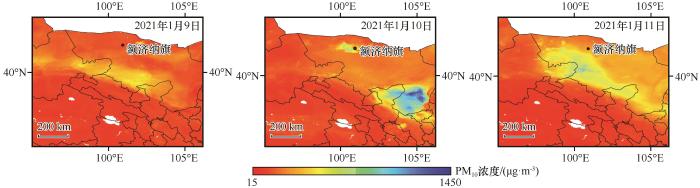

沙尘暴天气发生时,气溶胶的浓度增加,其中>10 μm的颗粒物浓度增加明显。通过PM10浓度的空间分布数据,可以看出1月10日在额济纳旗发生区域性的沙尘暴天气(图3)。

图3

2021年1月10日12:12—15:32在额济纳旗南部戈壁地表进行风沙流和PM10现场观测,该时间段发生明显沙尘暴。野外试验布置如图2B所示。所用集沙仪如图2C所示。风速风向利用二维超声波风速仪(Gill公司,英国;风速量程为0~30 m·s-1,分辨率为0.01 m·s-1;风向量程为0°~359°,分辨率为1°;数据记录频率为1 min)测量,在原始地表和破坏地表分别按照0.05、0.12、0.35、0.80、1.75 m高度安装。温湿度用CS215测量(Campbell公司,美国,温度分辨率0.1 ℃,湿度分辨率±2%),放置在地表。PM10用激光粒度计数器测量(Laser particle counter,TSI8532,美国,量程0.001~150 mg·m-3, 精度±0.001 mg·m-3)。粒度在中国科学院西北生态环境资源研究院进行测试(马尔文3000,英国,量程0.01~3 500 μm)。

1.3 数据分析方法

风速脉动(I):

湍流度(G)

摩阻风速(u*,m·s-1)和粗糙度(z0,m)根据风速廓线法计算:

式中:u为观测瞬时风速(m·s-1);um为观测期间的平均风速(m·s-1);a和b是风速廓线拟合系数。

输沙率为单位时间单位宽度的输沙量(qz,kg·m-1·h-1)。为了分析风沙运动过程,本文仅对运动沙尘物质的平均粒径、PM10和粗沙(>500 μm)含量进行统计分析。所有数据在Origin软件中进行处理。

2 结果与分析

2.1 戈壁地表风速

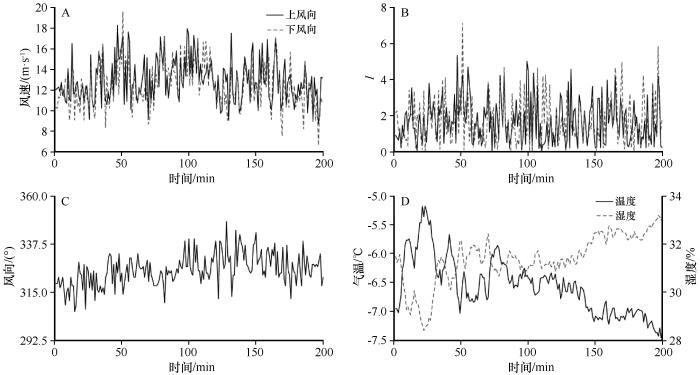

风速及其湍流特征是影响沙尘起动的主要因素。观测期间上风向风速为12.94±2.09 m·s-1(8.73~18.3 m·s-1),下风向风速为12.47±2.14 m·s-1(6.61~19.62 m·s-1,图4A)。风速脉动明显(上风向为1.69±1.22 m·s-1(0.03~5.36 m·s-1);下风向为1.71±2.19 m·s-1(0.004~7.15 m·s-1,图4B)。风向为326°±8°(306°~359°,图4C)。温度在整个观测期间变化不大(-6.6±0.5 ℃),相对湿度为31.4%±1.0%(图4D)。同期气象站观测小时风速最大为10.5 m·s-1,风向为215°,差异的原因在于:①本研究点位于平坦的戈壁地表,无高大树木或建筑物的影响;②本研究风速采集频率为1 min,而气象站为小时数据。

图4

图4

2021年1月10日12:12—15:31风速(A)、脉动风速(B)、风向(C)和温、湿度(D)

Fig. 4

Wind velocity (A), wind turbulence (B), wind direction (C) and air temperature and humidity (D) during field experiments

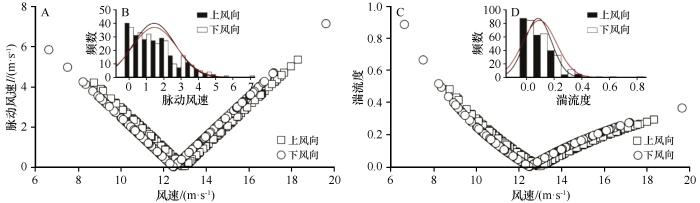

湍流度上下风向分别为0.13±0.10(0.003~0.48)和0.14±0.12(0.0003~0.89)。尽管平均湍流度值几乎相同,但下风向(破坏地表)的湍流值范围更大,从而导致下风向沙尘更容易起动。脉动风速和湍流度随观测风速先减小后增加,临界值分别为12.9 m·s-1和12.4 m·s-1。上风向和下风向风速脉动值和湍流度类似,但下风向脉动小(图5)。

图5

图5

观测期间风速与脉动风速的关系(A)、脉动风速频数分布(B)、风速与湍流度的关系(C)、湍流度频数分布(D)

Fig. 5

Wind velocity and turbulence wind velocity (A), wind turbulence frequency (B), wind velocity and turbulence (C) and wind turbulence frequency (D) during field experiments

2.2 戈壁PM10 浓度

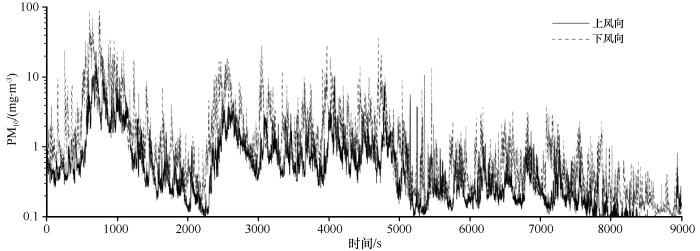

观测期间上风向PM10浓度可达0.82±1.42 mg·m-3(0.05~23.4 mg·m-3),下风向为2.40±5.37 mg·m-3(0.78~89.5 mg·m-3,图6)。下风向PM10浓度是上风向的2.93倍,说明破坏地表容易产生更多的PM10。

图6

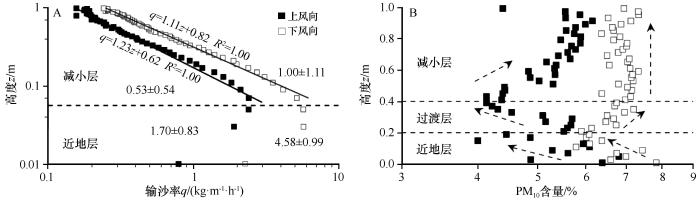

2.3 戈壁输沙率

观测期间1 m高度内上风向原始戈壁地表平均输沙率为0.60±0.61 kg·m-1·h-1(各个高度介于0.16~2.41 kg·m-1·h-1),下风向破坏地表为1.22±1.43 kg·m-1·h-1(各个高度介于0.24~5.74 kg·m-1·h-1,图7A)。破坏地表的平均输沙率是原始地表的2倍。最大输沙率在上风向和下风向均为地表以上0.07 m高度。0.07 m以下,输沙率随高度增加而增加,0.07 m高度以上输沙率随高度增加而线性减小(图7A,R2=1.00,P<0.001)。原始地表的输沙率降低速度比破坏地表更快(斜率值更大)。上述现象表明:①在车辆碾压的戈壁地表,由于车辆碾压范围小和戈壁风沙流平均跃移高度大的双重因素,车辆碾压区域风沙流通量也可以表达为高斯函数。②戈壁破坏地表粉沙和黏粒大量裸露,在运动沙粒的碰撞作用下,输沙率(图7A)和PM10含量(图7B)均增加。③最大输沙率以上部分输沙率变化系数(斜率)可能反映沙源供应变化。斜率越大,沙源供应越充足,斜率越小,沙源供应不足。如破坏地表沙源供应大于原始地表,所以斜率更大。

图7

图7

观测期间输沙率(A)和PM10含量(B)

Fig. 7

Sand transport rates (A) and PM10 concentration (B) during field experiments

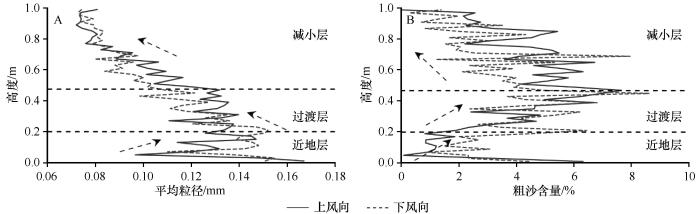

2.4 戈壁运动沙尘粒度特征

运动沙粒粒度能够反映沙尘运动特征,并影响沙粒起动过程。集沙仪收集的沙尘物质PM10含量、平均粒径和粗沙含量可以划分为3层:近地层、过渡层和减小层(图7B,图8)。上风向和下风向1 m高度内平均PM10含量分别为5.27%±0.66%(4.00%~6.80%)和6.79%±0.42%(5.79%~7.84%),说明地表破坏后,PM10的释放量明显增加(图7B)。上下风向近地层分别为5.44%±0.89%(4.00%~6.80%)和6.60%±0.66%(5.79%~7.84%),过渡层分别为5.00%±0.64%(4.13%~5.71%)和6.60%±0.37%(5.91%~7.19%),减小层分别为5.30%±0.57%(4.13%~6.16%)和6.92%±0.27%(6.38%~7.33%)。上风向原始地表和下风向破坏地表1 m高度内平均粒径分别为0.110±0.026 mm和0.108±0.026 mm。近地层平均粒径变化不大,原始地表和破坏地表分别为0.131±0.014 mm(0.097~0.167 mm)和0.131±0.016 mm(0.098~0.155 mm)。减小层为0.089±0.015 mm(0.072~0.120 mm)和0.086±0.009 mm(0.073~0.104 mm,图8A)。1 m高度内粗沙含量上下风向过渡层分别为3.78%±1.98%(0.01%~7.65%)和3.29%±1.85%(0.29%~8.61%),近地层分别为3.42%±2.29%(0.08%~7.65%)和3.90%±1.87%(0.09%~8.61%),减小层分别为3.42%±2.29%(4.12%~1.61%)和2.72%±1.67%(0.29%~7.95%,图8B)。

图8

图8

观测期间平均粒径(A)和粗沙含量随高度变化(B)

Fig. 8

Mean grain size (A) and coarse sand frequency (B) change with height during field experiments

3 讨论

3.1 戈壁风沙运动过程与机理

风沙流通量是风沙科学研究的重要内容。常用BSNE[32]和多路方口集沙仪[33]来观测。BSNE由于安装高度稀疏,难以准确近地层风沙流的运动过程。而多路方口集沙仪在1 m高度能够收集50个输沙量数据,所以对于准确判断风沙流特征具有优势[33]。戈壁风沙流具有“象鼻子效应”(高斯函数)[33-34]是与流沙表面的最大区别,也是导致戈壁风沙流具有过境特征的原因。戈壁风沙流输沙率可达5.72 kg·m-1·h-1,最大输沙率位于地表以上0.07 m高度(图6),这与我们2018年4月在居延海使用相同集沙仪的观测结果类似(输沙率为9.71 kg·m-1·h-1,最大输沙率高度为0.05~0.09 m)[33]。

运动沙粒粒度特征能够反映沙尘运动特征,并影响沙粒起动过程。风沙沉积物的运动方式与粒度密切相关,一般认为有蠕移(粒度大于500 µm)、跃移(63~500 µm)和悬移(小于63 µm)。戈壁风沙流运动沙粒主要为细沙(63~125 µm,占40%左右,且随高度变化不大),1 m高度粉沙和黏粒含量达40%[33]。这说明戈壁悬移运动强烈,再加上过境特征,导致沙尘物质能够进行远源运动,是现代沙尘暴的主要源区。对比沙漠地表,风沙沉积物经历了几千年的分选过程,粉沙和黏粒含量小于1%,所以沙漠地区不是现代沙尘暴的主要源区。

一般认为,粗沙在地表以蠕移方式运动[7]。戈壁1 m高度粗沙含量可达5%,存在明显的空间差异且在0.2~0.8 m高度含量最大(图8B),这与我们在居延海的研究结果类似[33],说明戈壁区粗沙也可以以跃移方式运动。跃移运动被认为是沙粒起动的主要影响因素,特别是跃移颗粒与地表的碰撞过程,直接引起地表粉尘的释放。根据动能计算公式(Ek=mv2/2,Ek为动能,m为沙粒质量,v为速度),碰撞颗粒的动能与速度和质量有关。戈壁地区风速大,且粗沙运动高度高,所以运动粗颗粒沙粒对地表的撞击力更大,导致相似地表沙粒更易起动。所以,戈壁地表1 m高度粗沙含量对于戈壁破坏地表的沙尘起动起着重要作用,是引起破坏地表输沙量和PM10浓度增加的主要原因(图6)。

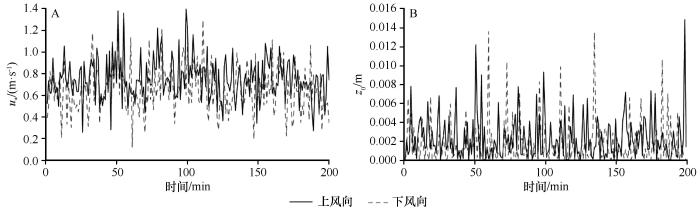

中国沙尘源区主要地表类型为沙漠、戈壁、干涸湖盆和农田等。以往研究认为戈壁地表广泛覆盖砾石和土壤物理结皮[25-27]。砾石和土壤物理结皮对减少沙尘释放起着重要的作用,一方面覆盖地表,减小起沙面积,另一方面能够增加摩阻起动风速和粗糙度。本研究通过风速廓线研究发现原始地表和破坏地表的粗糙度分别为(2.31±2.34)×10-3 m和(1.71±2.34)×10-3 m,而摩阻风速几乎相等,为0.75±0.20 m·s-1和0.65±0.21 m·s-1(图9),说明戈壁地表破坏后,地表粗糙度明显减小,从而导致破坏地表的输沙率是原始地表的2倍。另外,戈壁地区脉动风速和湍流度均比较大,且存在临界脉动风速和湍流度(图5)。大的脉动风速和湍流度导致风速猝发性强,有利于沙尘物质释放。而临界脉动风速和湍流度可能指示了戈壁地表的起动风速值,当然这一结论还需要更多的野外观测来验证。根据我们2021年1月13日在居延海戈壁地表风速观测结果,戈壁地表沙尘起动风速大于10.04 m·s-1(当日风速较小,且无沙尘)。由此可见,保护戈壁原始地表不受破坏是降低沙尘暴中物质来源的最有效方法之一。

图9

图9

观测期间摩阻风速(u*, A)和粗糙度(z0, B)

Fig. 9

Shear velocity (u*, a) and roughness length (z0, b) during field experiments

3.2 戈壁沙尘的来源

3.3 戈壁沙尘研究与国家需求

2022年国家发改委颁发了《加快推进以沙漠、戈壁、荒漠化地区为重点的大型风电光伏基地项目建设》的报告。中国沙漠、戈壁和荒漠化地区多属于大风区,也是沙尘暴的主要源区。基地建设过程中,无疑会导致地表的破坏。由本研究可知:①戈壁地表输沙率、粗颗粒和PM10含量远高于沙漠地表,说明戈壁是现代沙尘暴的物源。②破坏戈壁地表输沙率、粗颗粒和PM10含量远高于原始戈壁地表,说明保护原始戈壁地表不受破坏是降低沙尘危害的重要途径之一。因此,在沙漠、戈壁地区清洁能源建设过程中,如何合理、有效地发展清洁能源与保护生态环境,是风沙研究需要解决的问题之一。

4 结论

沙尘暴期间,沙尘源区的PM10浓度远远大于当地国家标准气象站观测城市观测,可达100 mg·m-3,从而说明沙尘运动过程经历了扩散过程。

戈壁输沙率可达9 kg·m-1·h-1。戈壁地表1 m高度粗沙含量可达10%,在强风的作用,粗沙与地表发生强烈的碰撞,导致粉沙和黏粒释放,增加了源区沙尘含量。

戈壁地表破坏后,摩阻风速、粗糙度减小,但脉动增加,从而造成PM10浓度和输沙率增加,尽管上风向与下风向的平均湍流度值几乎相同,但下风向(破坏地表)的湍流值范围更大,从而导致下风向沙尘更容易起动。因此,保护现有戈壁地表不受破坏是减小戈壁风沙运动强度的有效方法。

戈壁清洁能源发展过程中,风沙研究与地表保护需要同时进行。针对上下风向的保护措施不同。

参考文献

Gravel-desert surface properties and their influences on the wind-erosion threshold friction velocity in north-west China

[J].

Not all gravel deserts in northern China are sources of regionally deposited dust

[J].

Comparison of dust emissions,transport,and deposition between the Taklimakan Desert and Gobi Desert from 2007 to 2011

[J].

The physics of wind-blown sand and dust

[J].

Characteristics of the severe March 2021 Gobi Desert dust storm and its impact on air pollution in China

[J].

Revealing the dust transport processes of the 2021 mega dust storm event in northern China

[J].

Anomaly based synoptic analysis and model prediction of six dust storms moving from Mongolia to northern China in Spring 2021

[J].

Contributions of sandy lands and stony deserts to long-distance dust emission in China and Mongolia during 2000-2006

[J].

Dust emission from Chinese desert sources linked to variations in atmospheric circulation

[J].

Modeling mineral dust emissions from Chinese and Mongolian deserts

[J].

Implications of surface properties for dust emission from gravel deserts (gobis) in the Hexi Corridor

[J].

An investigation into the processes and volume of dust emissions over gravel and sand deserts in northwestern China

[J].

Structure and morphological characteristics of polygonal salt crust,the West Juyan Lake,China

[J].

The China High PM10 dataset:generation,validation,and spatiotemporal variations from 2015 to 2019 across China

[J].

Field observation evidence for kink points in the vertical kinetic energy flux profiles of wind-blown sand over Gobi and its significance

[J].

Sediment transport characteristics above a gobi surface in northwestern China,and implications for aeolian environments

[J].

Aeolian sand transport:length and height distributions of saltation trajectories

[J].

Scaling law in aeolian sand transport

[J].

Nebkha dune morphology in the gobi deserts of northern China and potential implications for dust emission

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号