北麓草原生态功能区防风固沙服务受益范围识别

1

2018

... 防风固沙服务指风蚀区植被通过覆盖地表、降低风速、吸附颗粒物等作用,减少或避免土壤风蚀产生沙尘天气对人类产生有害影响[1].土壤风蚀不仅导致当地的土地退化、土地生产力降低甚至沙漠化[2],引发的扬沙、浮尘、沙尘暴天气还会威胁当地及周边地区生态安全和人民健康[3].因此,及时开展生态系统防风固沙服务评估和监测,掌握区域防风固沙服务的时空变化,对风蚀区生态屏障建设及生态治理具有重要意义. ...

The dynamics of sand-stabilization services in Inner Mongolia,China from 1981 to 2010 and its relationship with climate change and human activities

2

2018

... 防风固沙服务指风蚀区植被通过覆盖地表、降低风速、吸附颗粒物等作用,减少或避免土壤风蚀产生沙尘天气对人类产生有害影响[1].土壤风蚀不仅导致当地的土地退化、土地生产力降低甚至沙漠化[2],引发的扬沙、浮尘、沙尘暴天气还会威胁当地及周边地区生态安全和人民健康[3].因此,及时开展生态系统防风固沙服务评估和监测,掌握区域防风固沙服务的时空变化,对风蚀区生态屏障建设及生态治理具有重要意义. ...

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

1961-2010年中国北方沙尘源区沙尘强度时空分布特征及变化趋势

1

2016

... 防风固沙服务指风蚀区植被通过覆盖地表、降低风速、吸附颗粒物等作用,减少或避免土壤风蚀产生沙尘天气对人类产生有害影响[1].土壤风蚀不仅导致当地的土地退化、土地生产力降低甚至沙漠化[2],引发的扬沙、浮尘、沙尘暴天气还会威胁当地及周边地区生态安全和人民健康[3].因此,及时开展生态系统防风固沙服务评估和监测,掌握区域防风固沙服务的时空变化,对风蚀区生态屏障建设及生态治理具有重要意义. ...

京津风沙源区防风固沙功能的时空变化及其区域差异

1

2019

... 近年来,学者们利用修正风蚀方程(RWEQ)、风蚀预报系统(WEPS)、混合单粒子拉格朗日积分轨道(HYSPLIT)等模型,对京津风沙源区[4-5]、防沙带[6]、国家重点生态功能区[7]、单个沙漠或沙地[8]防风固沙服务的时空变化、区域差异、效益扩散、空间流动的区域关联度等开展研究,尤其中国北方荒漠草原防风固沙服务动态变化及驱动机制的研究已成为该领域的研究热点[9-11].作为黄河流域生态保护和高质量发展示范区的重要组成部分,黄土高原是中国土壤侵蚀最严重的地区之一,尤其是北部地区更是中国土地沙漠化和土壤风蚀灾害防治的重点区.然而已有研究更多关注水力侵蚀和土壤保持服务的时空变化及其驱动机制[12-13],对黄土高原风蚀区防风固沙服务时空变化及其驱动力的研究较少.目前仅有少数学者依照水土保持侵蚀标准考虑风力侵蚀的危害,尝试建立了适合陕北黄土高原的防风固沙量模型[14]. ...

基于防风固沙服务空间流动的区域关联度:以京津风沙源治理工程区为例

2

2020

... 近年来,学者们利用修正风蚀方程(RWEQ)、风蚀预报系统(WEPS)、混合单粒子拉格朗日积分轨道(HYSPLIT)等模型,对京津风沙源区[4-5]、防沙带[6]、国家重点生态功能区[7]、单个沙漠或沙地[8]防风固沙服务的时空变化、区域差异、效益扩散、空间流动的区域关联度等开展研究,尤其中国北方荒漠草原防风固沙服务动态变化及驱动机制的研究已成为该领域的研究热点[9-11].作为黄河流域生态保护和高质量发展示范区的重要组成部分,黄土高原是中国土壤侵蚀最严重的地区之一,尤其是北部地区更是中国土地沙漠化和土壤风蚀灾害防治的重点区.然而已有研究更多关注水力侵蚀和土壤保持服务的时空变化及其驱动机制[12-13],对黄土高原风蚀区防风固沙服务时空变化及其驱动力的研究较少.目前仅有少数学者依照水土保持侵蚀标准考虑风力侵蚀的危害,尝试建立了适合陕北黄土高原的防风固沙量模型[14]. ...

... 植被恢复是减少和控制干旱半干旱地区风蚀、提高防风固沙服务的重要措施[41-42].与大多数研究结论不同[5,10],本研究中黄土高原北部风蚀区植被覆盖度与单位面积固沙量呈负相关关系,这可能主要与风力侵蚀力变化幅度大有关.受风力侵蚀力减弱影响,潜在土壤风蚀量降低速率超过实际风蚀量,导致固沙量呈现降低趋势,而防风固沙服务保有率在一定程度上消除了气候变化的影响,呈现出增大趋势.对于植被恢复较好的区域,植被恢复仍能有利于固沙量的增加.2010—2020年毛乌素沙地东南缘与北部H-H型面积明显增加.相关研究表明,大规模的生态工程实施后毛乌素沙地植被恢复效果明显,沙地东北及东南部边缘地带,NDVI呈显著上升趋势,属于植被恢复较好的区域,防风固沙服务也趋于增强[43].因此区域植被恢复,尤其是植被恢复明显的区域,有利于防风固沙服务的增加. ...

北方防沙屏障带防风固沙生态系统服务功能变化评估

1

2017

... 近年来,学者们利用修正风蚀方程(RWEQ)、风蚀预报系统(WEPS)、混合单粒子拉格朗日积分轨道(HYSPLIT)等模型,对京津风沙源区[4-5]、防沙带[6]、国家重点生态功能区[7]、单个沙漠或沙地[8]防风固沙服务的时空变化、区域差异、效益扩散、空间流动的区域关联度等开展研究,尤其中国北方荒漠草原防风固沙服务动态变化及驱动机制的研究已成为该领域的研究热点[9-11].作为黄河流域生态保护和高质量发展示范区的重要组成部分,黄土高原是中国土壤侵蚀最严重的地区之一,尤其是北部地区更是中国土地沙漠化和土壤风蚀灾害防治的重点区.然而已有研究更多关注水力侵蚀和土壤保持服务的时空变化及其驱动机制[12-13],对黄土高原风蚀区防风固沙服务时空变化及其驱动力的研究较少.目前仅有少数学者依照水土保持侵蚀标准考虑风力侵蚀的危害,尝试建立了适合陕北黄土高原的防风固沙量模型[14]. ...

Assessment of the benefit diffusion of windbreak and sand fixation service in National Key Ecological Function areas in China

1

2021

... 近年来,学者们利用修正风蚀方程(RWEQ)、风蚀预报系统(WEPS)、混合单粒子拉格朗日积分轨道(HYSPLIT)等模型,对京津风沙源区[4-5]、防沙带[6]、国家重点生态功能区[7]、单个沙漠或沙地[8]防风固沙服务的时空变化、区域差异、效益扩散、空间流动的区域关联度等开展研究,尤其中国北方荒漠草原防风固沙服务动态变化及驱动机制的研究已成为该领域的研究热点[9-11].作为黄河流域生态保护和高质量发展示范区的重要组成部分,黄土高原是中国土壤侵蚀最严重的地区之一,尤其是北部地区更是中国土地沙漠化和土壤风蚀灾害防治的重点区.然而已有研究更多关注水力侵蚀和土壤保持服务的时空变化及其驱动机制[12-13],对黄土高原风蚀区防风固沙服务时空变化及其驱动力的研究较少.目前仅有少数学者依照水土保持侵蚀标准考虑风力侵蚀的危害,尝试建立了适合陕北黄土高原的防风固沙量模型[14]. ...

Spatiotemporal change of beneficiary area from wind erosion prevention service in the Ulan Buh Desert in 2008 and 2018

1

2022

... 近年来,学者们利用修正风蚀方程(RWEQ)、风蚀预报系统(WEPS)、混合单粒子拉格朗日积分轨道(HYSPLIT)等模型,对京津风沙源区[4-5]、防沙带[6]、国家重点生态功能区[7]、单个沙漠或沙地[8]防风固沙服务的时空变化、区域差异、效益扩散、空间流动的区域关联度等开展研究,尤其中国北方荒漠草原防风固沙服务动态变化及驱动机制的研究已成为该领域的研究热点[9-11].作为黄河流域生态保护和高质量发展示范区的重要组成部分,黄土高原是中国土壤侵蚀最严重的地区之一,尤其是北部地区更是中国土地沙漠化和土壤风蚀灾害防治的重点区.然而已有研究更多关注水力侵蚀和土壤保持服务的时空变化及其驱动机制[12-13],对黄土高原风蚀区防风固沙服务时空变化及其驱动力的研究较少.目前仅有少数学者依照水土保持侵蚀标准考虑风力侵蚀的危害,尝试建立了适合陕北黄土高原的防风固沙量模型[14]. ...

Sand fixation function response to climate change and land use in northern China from 1981 to 2015

5

2019

... 近年来,学者们利用修正风蚀方程(RWEQ)、风蚀预报系统(WEPS)、混合单粒子拉格朗日积分轨道(HYSPLIT)等模型,对京津风沙源区[4-5]、防沙带[6]、国家重点生态功能区[7]、单个沙漠或沙地[8]防风固沙服务的时空变化、区域差异、效益扩散、空间流动的区域关联度等开展研究,尤其中国北方荒漠草原防风固沙服务动态变化及驱动机制的研究已成为该领域的研究热点[9-11].作为黄河流域生态保护和高质量发展示范区的重要组成部分,黄土高原是中国土壤侵蚀最严重的地区之一,尤其是北部地区更是中国土地沙漠化和土壤风蚀灾害防治的重点区.然而已有研究更多关注水力侵蚀和土壤保持服务的时空变化及其驱动机制[12-13],对黄土高原风蚀区防风固沙服务时空变化及其驱动力的研究较少.目前仅有少数学者依照水土保持侵蚀标准考虑风力侵蚀的危害,尝试建立了适合陕北黄土高原的防风固沙量模型[14]. ...

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

... [9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

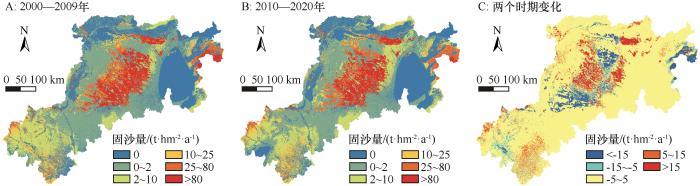

... 式中:G为固沙量;Qpot为潜在风蚀量;Qact为实际风蚀量.参考中国北方固沙量划分等级[9],将黄土高原北部风蚀区单位面积固沙量分为低(0~2 t·hm-2·a-1)、较低(2~10 t·hm-2·a-1)、中等(10~25 t·hm-2·a-1)、较高(25~80 t·hm-2·a-1)和高(>80 t·hm-2·a-1)5个等级. ...

... 单位面积防风固沙量可以表示生态系统中植被作用引起的风蚀减少量,由于潜在风蚀量与实际风蚀量均与风力侵蚀力有关,不能有效表征生态系统本身对固沙的贡献率,因此将单位面积防风固沙量(G)与潜在土壤风蚀量(Qpot)的比值作为防风固沙服务保有率(F)来表征黄土高原北部风蚀区植被防风固沙服务[9].公式如下: ...

内蒙古土地利用变化对生态系统防风固沙功能的影响

2

2016

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

... 植被恢复是减少和控制干旱半干旱地区风蚀、提高防风固沙服务的重要措施[41-42].与大多数研究结论不同[5,10],本研究中黄土高原北部风蚀区植被覆盖度与单位面积固沙量呈负相关关系,这可能主要与风力侵蚀力变化幅度大有关.受风力侵蚀力减弱影响,潜在土壤风蚀量降低速率超过实际风蚀量,导致固沙量呈现降低趋势,而防风固沙服务保有率在一定程度上消除了气候变化的影响,呈现出增大趋势.对于植被恢复较好的区域,植被恢复仍能有利于固沙量的增加.2010—2020年毛乌素沙地东南缘与北部H-H型面积明显增加.相关研究表明,大规模的生态工程实施后毛乌素沙地植被恢复效果明显,沙地东北及东南部边缘地带,NDVI呈显著上升趋势,属于植被恢复较好的区域,防风固沙服务也趋于增强[43].因此区域植被恢复,尤其是植被恢复明显的区域,有利于防风固沙服务的增加. ...

内蒙古荒漠草原防风固沙服务变化及其驱动力

2

2021

... 近年来,学者们利用修正风蚀方程(RWEQ)、风蚀预报系统(WEPS)、混合单粒子拉格朗日积分轨道(HYSPLIT)等模型,对京津风沙源区[4-5]、防沙带[6]、国家重点生态功能区[7]、单个沙漠或沙地[8]防风固沙服务的时空变化、区域差异、效益扩散、空间流动的区域关联度等开展研究,尤其中国北方荒漠草原防风固沙服务动态变化及驱动机制的研究已成为该领域的研究热点[9-11].作为黄河流域生态保护和高质量发展示范区的重要组成部分,黄土高原是中国土壤侵蚀最严重的地区之一,尤其是北部地区更是中国土地沙漠化和土壤风蚀灾害防治的重点区.然而已有研究更多关注水力侵蚀和土壤保持服务的时空变化及其驱动机制[12-13],对黄土高原风蚀区防风固沙服务时空变化及其驱动力的研究较少.目前仅有少数学者依照水土保持侵蚀标准考虑风力侵蚀的危害,尝试建立了适合陕北黄土高原的防风固沙量模型[14]. ...

... 防风固沙服务以自然植被的固沙量作为评价指标.固沙量的运算本质是以无植被覆盖条件下产生的潜在风蚀量减去实际植被保护条件下的风蚀量,二者差值即为该区域的植被风沙固定量[11].计算公式如下: ...

清末“回民起义”时期黄土高原中部土壤侵蚀和人地关系演变

1

2022

... 近年来,学者们利用修正风蚀方程(RWEQ)、风蚀预报系统(WEPS)、混合单粒子拉格朗日积分轨道(HYSPLIT)等模型,对京津风沙源区[4-5]、防沙带[6]、国家重点生态功能区[7]、单个沙漠或沙地[8]防风固沙服务的时空变化、区域差异、效益扩散、空间流动的区域关联度等开展研究,尤其中国北方荒漠草原防风固沙服务动态变化及驱动机制的研究已成为该领域的研究热点[9-11].作为黄河流域生态保护和高质量发展示范区的重要组成部分,黄土高原是中国土壤侵蚀最严重的地区之一,尤其是北部地区更是中国土地沙漠化和土壤风蚀灾害防治的重点区.然而已有研究更多关注水力侵蚀和土壤保持服务的时空变化及其驱动机制[12-13],对黄土高原风蚀区防风固沙服务时空变化及其驱动力的研究较少.目前仅有少数学者依照水土保持侵蚀标准考虑风力侵蚀的危害,尝试建立了适合陕北黄土高原的防风固沙量模型[14]. ...

黄土高原北部丘陵沟壑区近160年土壤侵蚀量演变及其对ENSO事件的响应

1

2019

... 近年来,学者们利用修正风蚀方程(RWEQ)、风蚀预报系统(WEPS)、混合单粒子拉格朗日积分轨道(HYSPLIT)等模型,对京津风沙源区[4-5]、防沙带[6]、国家重点生态功能区[7]、单个沙漠或沙地[8]防风固沙服务的时空变化、区域差异、效益扩散、空间流动的区域关联度等开展研究,尤其中国北方荒漠草原防风固沙服务动态变化及驱动机制的研究已成为该领域的研究热点[9-11].作为黄河流域生态保护和高质量发展示范区的重要组成部分,黄土高原是中国土壤侵蚀最严重的地区之一,尤其是北部地区更是中国土地沙漠化和土壤风蚀灾害防治的重点区.然而已有研究更多关注水力侵蚀和土壤保持服务的时空变化及其驱动机制[12-13],对黄土高原风蚀区防风固沙服务时空变化及其驱动力的研究较少.目前仅有少数学者依照水土保持侵蚀标准考虑风力侵蚀的危害,尝试建立了适合陕北黄土高原的防风固沙量模型[14]. ...

陕北黄土高原土地利用防风固沙功能价值时空研究

1

2011

... 近年来,学者们利用修正风蚀方程(RWEQ)、风蚀预报系统(WEPS)、混合单粒子拉格朗日积分轨道(HYSPLIT)等模型,对京津风沙源区[4-5]、防沙带[6]、国家重点生态功能区[7]、单个沙漠或沙地[8]防风固沙服务的时空变化、区域差异、效益扩散、空间流动的区域关联度等开展研究,尤其中国北方荒漠草原防风固沙服务动态变化及驱动机制的研究已成为该领域的研究热点[9-11].作为黄河流域生态保护和高质量发展示范区的重要组成部分,黄土高原是中国土壤侵蚀最严重的地区之一,尤其是北部地区更是中国土地沙漠化和土壤风蚀灾害防治的重点区.然而已有研究更多关注水力侵蚀和土壤保持服务的时空变化及其驱动机制[12-13],对黄土高原风蚀区防风固沙服务时空变化及其驱动力的研究较少.目前仅有少数学者依照水土保持侵蚀标准考虑风力侵蚀的危害,尝试建立了适合陕北黄土高原的防风固沙量模型[14]. ...

Impacts of anthropogenic land use/cover changes on soil wind erosion in China

1

2019

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

Interactive effects of wind speed,vegetation coverage and soil moisture in controlling wind erosion in a temperate desert steppe,Inner Mongolia of China

1

2018

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

京津风沙源区防风固沙功能对植被覆盖度变化的时空响应研究

2

2022

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

... [17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

Water-soil conservation services dynamic and its implication for landscape management in a fragile semiarid landscape

1

2021

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

Wind erosion prevention characteristics and key influencing factors of bryophytic soil crusts

1

2015

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

How long does precipitation inhibit wind erosion in the Sahel?

1

2016

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

Spatiotemporal dynamics and drivers of wind erosion on the Qinghai-Tibet Plateau,China

1

2021

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

黑河中下游防风固沙功能时空变化及影响因子分析

1

2020

... 防风固沙服务显著变化大多是人类活动与气候变化共同作用的结果[2].在人类活动中,土地利用/覆被变化对区域风蚀过程的影响是改善区域生态系统服务和可持续发展的关键[15].近年来,在土地利用变化背景下的生态系统服务量化评价已成为研究热点,对土地利用变化影响防风固沙服务的关注度也逐渐提高.草地退化是中国北方防风固沙服务减弱的主要驱动因子[9],而农田开垦、城镇发展、荒漠化发展、湿地萎缩等使内蒙古地区防风固沙服务明显下降[10].植被通常被认为是保护土壤表面免受侵蚀的关键因素,植被覆盖度可以作为防风固沙效益的直接监测指标[16-17].如京津风沙源区防风固沙服务与植被覆盖度的同步变化指数(SI)多年均值为0.85,区域内83%的地区存在显著响应[17].另一方面,气候变化的作用更不容忽视.在中国北方固沙量显著增加的区域中,气候变化的贡献率约为70%,气温、降水和风速的耦合效应是主要驱动因子[9].其中,风速是影响固沙量与固沙保有率最为敏感的气候因子,≥5 m·s-1风速的大小和频率直接影响风力侵蚀力[18].而降水影响土壤水分,使土壤颗粒之间产生张力,增强颗粒之间的黏结力,降低土壤可蚀性,从而提高防风固沙能力[19-20].Teng等[21]认为气候变化对青藏高原风蚀的影响具有大尺度和空间连续性;彭婉月等[22]评估了黑河中下游地区的防风固沙服务,基于灰色关联法分析得出风力因子是影响其变化的最主要因子. ...

中国北方风蚀区风速变化时空特征分析

1

2018

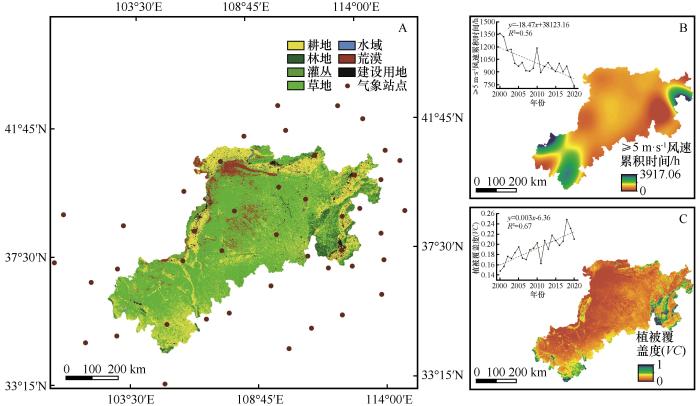

... 黄土高原北部(34°15′—41°16′N、102°23′—114°33′E)属于中国北方风蚀区(图1),包括晋北、陕北、宁夏大部和内蒙古以及陇中部分地区,风蚀强烈,生态环境脆弱[23].该区土地利用类型以草地为主,面积占比61.78%;其次是耕地和荒漠,面积占比分别为26.30%和6.90%.区域地处干旱半干旱气候过渡带,年均气温2~11 ℃,年降水量131~593 mm,集中在6—9月,占全年的60%以上,且以暴雨为主.在全球气候变化背景下,区域冬季气候呈暖湿化态势,其他季节呈暖干化趋势[24].2000—2020年黄土高原北部风蚀区≥5 m·s-1风速累积时间整体呈减少趋势(-18 h·a-1);与2000—2009年相比,2010—2020年≥5 m·s-1平均风速累积时间下降12.55%,风力侵蚀力减弱.2000—2020年区域植被覆盖度为19.23%,整体以每年0.3%的速率增加;空间分布上,晋北山区及陇中高原部分地区植被覆盖度较高,其余地区植被覆盖度均较低.土壤质量较低,以黄绵土、风沙土为主,易于风蚀.受气候和人类活动影响,区域存在严重的土壤侵蚀问题,其中毛乌素沙地与库布齐沙漠土地沙化和荒漠化问题尤为严重[25]. ...

1961-2014年黄土高原地区降水和气温时间变化特征研究

1

2017

... 黄土高原北部(34°15′—41°16′N、102°23′—114°33′E)属于中国北方风蚀区(图1),包括晋北、陕北、宁夏大部和内蒙古以及陇中部分地区,风蚀强烈,生态环境脆弱[23].该区土地利用类型以草地为主,面积占比61.78%;其次是耕地和荒漠,面积占比分别为26.30%和6.90%.区域地处干旱半干旱气候过渡带,年均气温2~11 ℃,年降水量131~593 mm,集中在6—9月,占全年的60%以上,且以暴雨为主.在全球气候变化背景下,区域冬季气候呈暖湿化态势,其他季节呈暖干化趋势[24].2000—2020年黄土高原北部风蚀区≥5 m·s-1风速累积时间整体呈减少趋势(-18 h·a-1);与2000—2009年相比,2010—2020年≥5 m·s-1平均风速累积时间下降12.55%,风力侵蚀力减弱.2000—2020年区域植被覆盖度为19.23%,整体以每年0.3%的速率增加;空间分布上,晋北山区及陇中高原部分地区植被覆盖度较高,其余地区植被覆盖度均较低.土壤质量较低,以黄绵土、风沙土为主,易于风蚀.受气候和人类活动影响,区域存在严重的土壤侵蚀问题,其中毛乌素沙地与库布齐沙漠土地沙化和荒漠化问题尤为严重[25]. ...

黄土高原近60年生态治理分析及未来发展建议

1

2015

... 黄土高原北部(34°15′—41°16′N、102°23′—114°33′E)属于中国北方风蚀区(图1),包括晋北、陕北、宁夏大部和内蒙古以及陇中部分地区,风蚀强烈,生态环境脆弱[23].该区土地利用类型以草地为主,面积占比61.78%;其次是耕地和荒漠,面积占比分别为26.30%和6.90%.区域地处干旱半干旱气候过渡带,年均气温2~11 ℃,年降水量131~593 mm,集中在6—9月,占全年的60%以上,且以暴雨为主.在全球气候变化背景下,区域冬季气候呈暖湿化态势,其他季节呈暖干化趋势[24].2000—2020年黄土高原北部风蚀区≥5 m·s-1风速累积时间整体呈减少趋势(-18 h·a-1);与2000—2009年相比,2010—2020年≥5 m·s-1平均风速累积时间下降12.55%,风力侵蚀力减弱.2000—2020年区域植被覆盖度为19.23%,整体以每年0.3%的速率增加;空间分布上,晋北山区及陇中高原部分地区植被覆盖度较高,其余地区植被覆盖度均较低.土壤质量较低,以黄绵土、风沙土为主,易于风蚀.受气候和人类活动影响,区域存在严重的土壤侵蚀问题,其中毛乌素沙地与库布齐沙漠土地沙化和荒漠化问题尤为严重[25]. ...

中国北方农牧交错带土壤风蚀时空分布

1

2020

... 潜在风蚀量与实际风蚀量的估算采用京津风沙源治理工程效益评价中的风蚀模型.该模型是北京师范大学研究团队开发的风蚀预报模型[26],模型结构简单、操作方便且应用广泛.模型参数由中国半干旱典型草原区栗钙土和风沙土的风洞实验结果得出,估算结果经检验较准确[27].该模型针对不同土地利用类型设立了草(林)地模块、沙地模块和农田模块,其计算公式为: ...

内蒙古京津风沙源治理工程土壤风蚀控制效益研究

1

2016

... 潜在风蚀量与实际风蚀量的估算采用京津风沙源治理工程效益评价中的风蚀模型.该模型是北京师范大学研究团队开发的风蚀预报模型[26],模型结构简单、操作方便且应用广泛.模型参数由中国半干旱典型草原区栗钙土和风沙土的风洞实验结果得出,估算结果经检验较准确[27].该模型针对不同土地利用类型设立了草(林)地模块、沙地模块和农田模块,其计算公式为: ...

1

2012

... 式中:Qfa、Qfgf和Qfs分别为耕地、林草地和沙地的土壤风蚀模数(t·hm-2·a-1);为尺度修订系数,取值0.0018;Uj 为气象站整点风速统计中高于临界侵蚀风速的第j级风速(m·s-1);Tj 为该级风速的累积时间(min);VC为植被覆盖度(%),VC为0时,计算结果为潜在风蚀量;z0为地表空气动力学粗糙度(cm);A为与下垫面性质有关的风速修订系数;a1~c3共9个参数均为常数项,取值借鉴《京津风沙源治理工程效益评估》[28]. ...

Did improvements of ecosystem services supply-demand imbalance change environmental spatial injustices?

1

2020

... 风速、降水和植被覆盖度与固沙量之间的空间相关性分析采用双变量局部空间自相关方法,该方法通过计算机制图得到Moran's I指数及LISA集聚图,进而分析具体空间要素与周围要素之间的差异程度和显著性[29].Moran's I指数取值[-1,1],Moran's I>0代表变量间呈正相关,Moran's I<0代表变量间呈负相关,Moran's I=0代表没有通过显著性检验,变量间表现为空间随机分布.按照变量间的局部空间相关性,LISA集聚图分为High-High(H-H)、Low-Low(L-L)、High-Low(H-L)、Low-High(L-H)、Not Significant(NS)5种类型,其中H-H和L-L型为空间正相关,H-L和L-H型为空间负相关[30]. ...

黄土高原生态系统服务供需关系的时空变化

1

2021

... 风速、降水和植被覆盖度与固沙量之间的空间相关性分析采用双变量局部空间自相关方法,该方法通过计算机制图得到Moran's I指数及LISA集聚图,进而分析具体空间要素与周围要素之间的差异程度和显著性[29].Moran's I指数取值[-1,1],Moran's I>0代表变量间呈正相关,Moran's I<0代表变量间呈负相关,Moran's I=0代表没有通过显著性检验,变量间表现为空间随机分布.按照变量间的局部空间相关性,LISA集聚图分为High-High(H-H)、Low-Low(L-L)、High-Low(H-L)、Low-High(L-H)、Not Significant(NS)5种类型,其中H-H和L-L型为空间正相关,H-L和L-H型为空间负相关[30]. ...

基于多源数据的内蒙古东部地区防风固沙能力变化研究

1

2019

... 固沙量是评估生态系统防风固沙服务的重要指标[31].2000—2020年黄土高原北部风蚀区年均单位面积固沙量为15.41 t·hm-2·a-1,固沙量为5.52亿t.单位面积固沙量的年际变化总体呈减少趋势,平均变化率为-0.12 t·hm-2·a-1.其中,2000—2009年平均固沙量为5.55亿t·a-1,而2010—2020年降低至5.48亿t·a-1,下降了1.21%(图2).2000—2020年防风固沙服务保有率的年际变化呈上升趋势,以每年0.50%的速率增加,说明2000—2020年黄土高原北部风蚀区植被防风固沙服务增强. ...

黄土高原土地利用及生态系统服务时空变化特征研究

1

2020

... 本研究发现2000—2020年黄土高原北部风蚀区单位面积固沙量整体呈下降趋势,这主要与风力侵蚀力的减弱有关,≥5 m·s-1风速累积时间从2000年的1 360 h下降至2020年的735 h(图1),风力侵蚀力减弱导致潜在风蚀量与实际风蚀量均下降,综合作用下固沙量也呈下降趋势.从2000—2020年黄土高原北部风蚀区植被覆盖度与防风固沙服务保有率的变化趋势来看,植被对固沙量的贡献率上升,防风固沙服务趋好,这与宁佳等[32]、王晓峰等[33]关于黄土高原及黄河流域防风固沙服务变化特征的研究结果一致. ...

黄河流域生态安全屏障的防风固沙服务时空变化及驱动因素分析

1

2023

... 本研究发现2000—2020年黄土高原北部风蚀区单位面积固沙量整体呈下降趋势,这主要与风力侵蚀力的减弱有关,≥5 m·s-1风速累积时间从2000年的1 360 h下降至2020年的735 h(图1),风力侵蚀力减弱导致潜在风蚀量与实际风蚀量均下降,综合作用下固沙量也呈下降趋势.从2000—2020年黄土高原北部风蚀区植被覆盖度与防风固沙服务保有率的变化趋势来看,植被对固沙量的贡献率上升,防风固沙服务趋好,这与宁佳等[32]、王晓峰等[33]关于黄土高原及黄河流域防风固沙服务变化特征的研究结果一致. ...

Land use can offset climate change induced increases in erosion in Mediterranean watersheds

1

2016

... 对于不同的土地利用类型,土壤结构、功能、粗糙度、植被覆盖度均发生了显著变化,导致固沙功能存在差异[34].而土地利用与经营方式可以直接影响土壤特性及其对外界环境变化的抵抗能力[35],对防风固沙的影响往往体现在较长的时间尺度上[36].黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的保有率均大于95%,表明林地与灌丛可以起到很好的防风固沙作用,但对于陇中高原、晋北部分地区,其面积占比不到3%,固沙量仅为0.18亿t a-1.虽然长期造林可使土壤理化性质提高、近地表风速降低,土壤抗侵蚀能力显著增强[37],但对于干旱半干旱的黄土高原北部而言,在人工造林过程中超出了土壤水分承载力,可能导致林木生长过程中水分供应不足,衰败死亡现象严重,防护效应降低[38].因此,两个时期(2000—2009年与2010—2020年)相比黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的固沙量显著降低.与林地、灌丛相比,草地对防风固沙服务的作用更大.天然草地根系密集,地表硬度、水分含量较高,表层土壤粗颗粒含量最低,输沙量少[39].Cao等[40]发现,通过改变生态恢复策略,从造林到保护或重建草地群落,中国北方的水资源利用效率平均可提高20%.本研究中,2010—2020年草地固沙量可达4.30亿·a-1,单位面积固沙量在所有土地利用类型中最高,2000—2009年与2010—2020年相比,83.81%的固沙量增加来源于荒漠化改善与退耕还草,因此草地是最适合黄土高原北部风蚀区防风固沙的土地利用类型. ...

科尔沁沙地土地利用与耕作方式对土壤风蚀的影响

1

2006

... 对于不同的土地利用类型,土壤结构、功能、粗糙度、植被覆盖度均发生了显著变化,导致固沙功能存在差异[34].而土地利用与经营方式可以直接影响土壤特性及其对外界环境变化的抵抗能力[35],对防风固沙的影响往往体现在较长的时间尺度上[36].黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的保有率均大于95%,表明林地与灌丛可以起到很好的防风固沙作用,但对于陇中高原、晋北部分地区,其面积占比不到3%,固沙量仅为0.18亿t a-1.虽然长期造林可使土壤理化性质提高、近地表风速降低,土壤抗侵蚀能力显著增强[37],但对于干旱半干旱的黄土高原北部而言,在人工造林过程中超出了土壤水分承载力,可能导致林木生长过程中水分供应不足,衰败死亡现象严重,防护效应降低[38].因此,两个时期(2000—2009年与2010—2020年)相比黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的固沙量显著降低.与林地、灌丛相比,草地对防风固沙服务的作用更大.天然草地根系密集,地表硬度、水分含量较高,表层土壤粗颗粒含量最低,输沙量少[39].Cao等[40]发现,通过改变生态恢复策略,从造林到保护或重建草地群落,中国北方的水资源利用效率平均可提高20%.本研究中,2010—2020年草地固沙量可达4.30亿·a-1,单位面积固沙量在所有土地利用类型中最高,2000—2009年与2010—2020年相比,83.81%的固沙量增加来源于荒漠化改善与退耕还草,因此草地是最适合黄土高原北部风蚀区防风固沙的土地利用类型. ...

Linking wind erosion to ecosystem services in drylands:a landscape ecological approach

1

2017

... 对于不同的土地利用类型,土壤结构、功能、粗糙度、植被覆盖度均发生了显著变化,导致固沙功能存在差异[34].而土地利用与经营方式可以直接影响土壤特性及其对外界环境变化的抵抗能力[35],对防风固沙的影响往往体现在较长的时间尺度上[36].黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的保有率均大于95%,表明林地与灌丛可以起到很好的防风固沙作用,但对于陇中高原、晋北部分地区,其面积占比不到3%,固沙量仅为0.18亿t a-1.虽然长期造林可使土壤理化性质提高、近地表风速降低,土壤抗侵蚀能力显著增强[37],但对于干旱半干旱的黄土高原北部而言,在人工造林过程中超出了土壤水分承载力,可能导致林木生长过程中水分供应不足,衰败死亡现象严重,防护效应降低[38].因此,两个时期(2000—2009年与2010—2020年)相比黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的固沙量显著降低.与林地、灌丛相比,草地对防风固沙服务的作用更大.天然草地根系密集,地表硬度、水分含量较高,表层土壤粗颗粒含量最低,输沙量少[39].Cao等[40]发现,通过改变生态恢复策略,从造林到保护或重建草地群落,中国北方的水资源利用效率平均可提高20%.本研究中,2010—2020年草地固沙量可达4.30亿·a-1,单位面积固沙量在所有土地利用类型中最高,2000—2009年与2010—2020年相比,83.81%的固沙量增加来源于荒漠化改善与退耕还草,因此草地是最适合黄土高原北部风蚀区防风固沙的土地利用类型. ...

河北坝上地区植树造林防风固沙效果研究

1

2020

... 对于不同的土地利用类型,土壤结构、功能、粗糙度、植被覆盖度均发生了显著变化,导致固沙功能存在差异[34].而土地利用与经营方式可以直接影响土壤特性及其对外界环境变化的抵抗能力[35],对防风固沙的影响往往体现在较长的时间尺度上[36].黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的保有率均大于95%,表明林地与灌丛可以起到很好的防风固沙作用,但对于陇中高原、晋北部分地区,其面积占比不到3%,固沙量仅为0.18亿t a-1.虽然长期造林可使土壤理化性质提高、近地表风速降低,土壤抗侵蚀能力显著增强[37],但对于干旱半干旱的黄土高原北部而言,在人工造林过程中超出了土壤水分承载力,可能导致林木生长过程中水分供应不足,衰败死亡现象严重,防护效应降低[38].因此,两个时期(2000—2009年与2010—2020年)相比黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的固沙量显著降低.与林地、灌丛相比,草地对防风固沙服务的作用更大.天然草地根系密集,地表硬度、水分含量较高,表层土壤粗颗粒含量最低,输沙量少[39].Cao等[40]发现,通过改变生态恢复策略,从造林到保护或重建草地群落,中国北方的水资源利用效率平均可提高20%.本研究中,2010—2020年草地固沙量可达4.30亿·a-1,单位面积固沙量在所有土地利用类型中最高,2000—2009年与2010—2020年相比,83.81%的固沙量增加来源于荒漠化改善与退耕还草,因此草地是最适合黄土高原北部风蚀区防风固沙的土地利用类型. ...

黄土高原半干旱区林草植被建设措施

1

2006

... 对于不同的土地利用类型,土壤结构、功能、粗糙度、植被覆盖度均发生了显著变化,导致固沙功能存在差异[34].而土地利用与经营方式可以直接影响土壤特性及其对外界环境变化的抵抗能力[35],对防风固沙的影响往往体现在较长的时间尺度上[36].黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的保有率均大于95%,表明林地与灌丛可以起到很好的防风固沙作用,但对于陇中高原、晋北部分地区,其面积占比不到3%,固沙量仅为0.18亿t a-1.虽然长期造林可使土壤理化性质提高、近地表风速降低,土壤抗侵蚀能力显著增强[37],但对于干旱半干旱的黄土高原北部而言,在人工造林过程中超出了土壤水分承载力,可能导致林木生长过程中水分供应不足,衰败死亡现象严重,防护效应降低[38].因此,两个时期(2000—2009年与2010—2020年)相比黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的固沙量显著降低.与林地、灌丛相比,草地对防风固沙服务的作用更大.天然草地根系密集,地表硬度、水分含量较高,表层土壤粗颗粒含量最低,输沙量少[39].Cao等[40]发现,通过改变生态恢复策略,从造林到保护或重建草地群落,中国北方的水资源利用效率平均可提高20%.本研究中,2010—2020年草地固沙量可达4.30亿·a-1,单位面积固沙量在所有土地利用类型中最高,2000—2009年与2010—2020年相比,83.81%的固沙量增加来源于荒漠化改善与退耕还草,因此草地是最适合黄土高原北部风蚀区防风固沙的土地利用类型. ...

河北坝上不同土地利用方式对土壤风蚀的影响

1

2017

... 对于不同的土地利用类型,土壤结构、功能、粗糙度、植被覆盖度均发生了显著变化,导致固沙功能存在差异[34].而土地利用与经营方式可以直接影响土壤特性及其对外界环境变化的抵抗能力[35],对防风固沙的影响往往体现在较长的时间尺度上[36].黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的保有率均大于95%,表明林地与灌丛可以起到很好的防风固沙作用,但对于陇中高原、晋北部分地区,其面积占比不到3%,固沙量仅为0.18亿t a-1.虽然长期造林可使土壤理化性质提高、近地表风速降低,土壤抗侵蚀能力显著增强[37],但对于干旱半干旱的黄土高原北部而言,在人工造林过程中超出了土壤水分承载力,可能导致林木生长过程中水分供应不足,衰败死亡现象严重,防护效应降低[38].因此,两个时期(2000—2009年与2010—2020年)相比黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的固沙量显著降低.与林地、灌丛相比,草地对防风固沙服务的作用更大.天然草地根系密集,地表硬度、水分含量较高,表层土壤粗颗粒含量最低,输沙量少[39].Cao等[40]发现,通过改变生态恢复策略,从造林到保护或重建草地群落,中国北方的水资源利用效率平均可提高20%.本研究中,2010—2020年草地固沙量可达4.30亿·a-1,单位面积固沙量在所有土地利用类型中最高,2000—2009年与2010—2020年相比,83.81%的固沙量增加来源于荒漠化改善与退耕还草,因此草地是最适合黄土高原北部风蚀区防风固沙的土地利用类型. ...

Ecosystem water imbalances created during ecological restoration by afforestation in China,and lessons for other developing countries

1

2016

... 对于不同的土地利用类型,土壤结构、功能、粗糙度、植被覆盖度均发生了显著变化,导致固沙功能存在差异[34].而土地利用与经营方式可以直接影响土壤特性及其对外界环境变化的抵抗能力[35],对防风固沙的影响往往体现在较长的时间尺度上[36].黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的保有率均大于95%,表明林地与灌丛可以起到很好的防风固沙作用,但对于陇中高原、晋北部分地区,其面积占比不到3%,固沙量仅为0.18亿t a-1.虽然长期造林可使土壤理化性质提高、近地表风速降低,土壤抗侵蚀能力显著增强[37],但对于干旱半干旱的黄土高原北部而言,在人工造林过程中超出了土壤水分承载力,可能导致林木生长过程中水分供应不足,衰败死亡现象严重,防护效应降低[38].因此,两个时期(2000—2009年与2010—2020年)相比黄土高原北部风蚀区林地与灌丛的固沙量显著降低.与林地、灌丛相比,草地对防风固沙服务的作用更大.天然草地根系密集,地表硬度、水分含量较高,表层土壤粗颗粒含量最低,输沙量少[39].Cao等[40]发现,通过改变生态恢复策略,从造林到保护或重建草地群落,中国北方的水资源利用效率平均可提高20%.本研究中,2010—2020年草地固沙量可达4.30亿·a-1,单位面积固沙量在所有土地利用类型中最高,2000—2009年与2010—2020年相比,83.81%的固沙量增加来源于荒漠化改善与退耕还草,因此草地是最适合黄土高原北部风蚀区防风固沙的土地利用类型. ...

黑河下游重要生态功能区防风固沙功能辐射效益

1

2010

... 植被恢复是减少和控制干旱半干旱地区风蚀、提高防风固沙服务的重要措施[41-42].与大多数研究结论不同[5,10],本研究中黄土高原北部风蚀区植被覆盖度与单位面积固沙量呈负相关关系,这可能主要与风力侵蚀力变化幅度大有关.受风力侵蚀力减弱影响,潜在土壤风蚀量降低速率超过实际风蚀量,导致固沙量呈现降低趋势,而防风固沙服务保有率在一定程度上消除了气候变化的影响,呈现出增大趋势.对于植被恢复较好的区域,植被恢复仍能有利于固沙量的增加.2010—2020年毛乌素沙地东南缘与北部H-H型面积明显增加.相关研究表明,大规模的生态工程实施后毛乌素沙地植被恢复效果明显,沙地东北及东南部边缘地带,NDVI呈显著上升趋势,属于植被恢复较好的区域,防风固沙服务也趋于增强[43].因此区域植被恢复,尤其是植被恢复明显的区域,有利于防风固沙服务的增加. ...

基于植被覆盖度的宁夏灵武白芨滩自然保护区防风固沙功能时空变化研究

1

2021

... 植被恢复是减少和控制干旱半干旱地区风蚀、提高防风固沙服务的重要措施[41-42].与大多数研究结论不同[5,10],本研究中黄土高原北部风蚀区植被覆盖度与单位面积固沙量呈负相关关系,这可能主要与风力侵蚀力变化幅度大有关.受风力侵蚀力减弱影响,潜在土壤风蚀量降低速率超过实际风蚀量,导致固沙量呈现降低趋势,而防风固沙服务保有率在一定程度上消除了气候变化的影响,呈现出增大趋势.对于植被恢复较好的区域,植被恢复仍能有利于固沙量的增加.2010—2020年毛乌素沙地东南缘与北部H-H型面积明显增加.相关研究表明,大规模的生态工程实施后毛乌素沙地植被恢复效果明显,沙地东北及东南部边缘地带,NDVI呈显著上升趋势,属于植被恢复较好的区域,防风固沙服务也趋于增强[43].因此区域植被恢复,尤其是植被恢复明显的区域,有利于防风固沙服务的增加. ...

The rebound effects of recent vegetation restoration projects in Mu Us Sandy Land of China

1

2020

... 植被恢复是减少和控制干旱半干旱地区风蚀、提高防风固沙服务的重要措施[41-42].与大多数研究结论不同[5,10],本研究中黄土高原北部风蚀区植被覆盖度与单位面积固沙量呈负相关关系,这可能主要与风力侵蚀力变化幅度大有关.受风力侵蚀力减弱影响,潜在土壤风蚀量降低速率超过实际风蚀量,导致固沙量呈现降低趋势,而防风固沙服务保有率在一定程度上消除了气候变化的影响,呈现出增大趋势.对于植被恢复较好的区域,植被恢复仍能有利于固沙量的增加.2010—2020年毛乌素沙地东南缘与北部H-H型面积明显增加.相关研究表明,大规模的生态工程实施后毛乌素沙地植被恢复效果明显,沙地东北及东南部边缘地带,NDVI呈显著上升趋势,属于植被恢复较好的区域,防风固沙服务也趋于增强[43].因此区域植被恢复,尤其是植被恢复明显的区域,有利于防风固沙服务的增加. ...

Impacts of climate change on wind erosion in Southern Africa between 1991 and 2015

1

2021

... 此外,气候是影响土壤风力侵蚀的主要因素,其中风速是最直接的动力来源,降水可以决定土壤表面颗粒的稳定性,改变土壤表面水分和能量的平衡,进而影响土壤湿度与植被覆盖度来调节风蚀[44].本研究中2000—2020年≥5 m·s-1风速累积时间与固沙量相关性最强,且在毛乌素沙地西部与库布齐沙漠东部H-H型表现尤为显著,主要是由于该区域风速增加,导致潜在风蚀量与实际风蚀量共同增加,从而解释了该区域两个时期固沙量变化明显增加的原因.另一方面,黄土高原北部降水集中于夏季,以极端降水为主[45],春季风较大[46],夏季降水对土壤湿度与植被的影响不足以抑制多发于春季的土壤侵蚀.降水量与固沙量在空间上表现为微弱负相关,也说明降水对固沙量的影响较小. ...

黄土高原夏季极端降水及其成因分析

1

2022

... 此外,气候是影响土壤风力侵蚀的主要因素,其中风速是最直接的动力来源,降水可以决定土壤表面颗粒的稳定性,改变土壤表面水分和能量的平衡,进而影响土壤湿度与植被覆盖度来调节风蚀[44].本研究中2000—2020年≥5 m·s-1风速累积时间与固沙量相关性最强,且在毛乌素沙地西部与库布齐沙漠东部H-H型表现尤为显著,主要是由于该区域风速增加,导致潜在风蚀量与实际风蚀量共同增加,从而解释了该区域两个时期固沙量变化明显增加的原因.另一方面,黄土高原北部降水集中于夏季,以极端降水为主[45],春季风较大[46],夏季降水对土壤湿度与植被的影响不足以抑制多发于春季的土壤侵蚀.降水量与固沙量在空间上表现为微弱负相关,也说明降水对固沙量的影响较小. ...

1957-2009年黄土高原地区风速变化趋势

1

2012

... 此外,气候是影响土壤风力侵蚀的主要因素,其中风速是最直接的动力来源,降水可以决定土壤表面颗粒的稳定性,改变土壤表面水分和能量的平衡,进而影响土壤湿度与植被覆盖度来调节风蚀[44].本研究中2000—2020年≥5 m·s-1风速累积时间与固沙量相关性最强,且在毛乌素沙地西部与库布齐沙漠东部H-H型表现尤为显著,主要是由于该区域风速增加,导致潜在风蚀量与实际风蚀量共同增加,从而解释了该区域两个时期固沙量变化明显增加的原因.另一方面,黄土高原北部降水集中于夏季,以极端降水为主[45],春季风较大[46],夏季降水对土壤湿度与植被的影响不足以抑制多发于春季的土壤侵蚀.降水量与固沙量在空间上表现为微弱负相关,也说明降水对固沙量的影响较小. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号