0 引言

中国是世界上沙化和荒漠化较为严重的国家,土地沙化、荒漠化严重阻碍着区域生态、经济的可持续发展[1]。中国多年的防沙治沙工作积累了大量成功经验,建立了针对不同生物气候区的沙化土地治理模式和系统的荒漠化治理技术体系[2-3]。化学与工程固沙虽然提高了治理的速度,但成本高、污染风险大和可持续性差[4]。当前,恢复和重建沙区的合理植被覆盖及土壤生境,维护沙区生态系统稳定和可持续发展,是干旱半干旱区沙化土地治理的重要目标,也是“美丽中国”生态文明建设的核心内容。沙漠地区常年干燥少雨,湿度低、温度高、水分蒸发量大,植物很难生长;此外,由于风力大,沙土疏松易于流动,刚栽入的幼苗无法有效扎根固定,植物成活率极低。因此,沙化土地治理初期沙土的固定及水分的供给是保障沙区植被恢复和重建的重要基础。

利用人工植被进行沙漠化(或沙害)防治在中国已有60余年的历史,也是国际上公认的沙区生态重建和沙害防治的有效方法和途径[5-7]。由于水分限制,传统的人工植被建设周期长、重复率高、稳定性差,影响了沙化土地治理的进程和成效。现有的一些材料只能单一地进行固沙或保水,固沙剂如水泥浆类、水玻璃类、石油类产品虽具有较好的固沙效果,却不能提供植物生长的环境,有些保水剂又起不到固沙的作用[4]。草方格虽然具备固沙和保水作用,但易腐烂,扎设过程人力耗费大,每4~5年需要重新补扎。生态垫是马来西亚生产的由油棕榈树果壳纤维制造的一种网状覆盖物,可直接覆盖在沙地上且内部可设计包含植物种子,能够降低夏季地表温度,有效储存雨水,并将其储存的水分供植物利用,起到保水、固沙、育苗的三重作用。生态垫经一定时间后,材料自然降解,最终依靠绿色植物固沙恢复生态环境,是沙漠化治理的一种理想的新型环保功能性材料[8]。近年来,生态垫覆盖在沙漠治理中的应用已经引起相关学者的关注[9-10],但生态垫类型和铺设方式对流沙地表稳定和土壤层温湿度的作用规律尚不清楚,限制了对其防风固沙及生态效应的有效评价。本文以腾格里沙漠东南缘流动沙丘为研究对象,重点探索不同生态垫类型和铺设方式对沙丘固定及土壤温湿度的作用规律,分析地表粗糙度和输沙量的变化特征,确定土壤层水分和温度的动态规律,揭示生态垫应用对流沙固定及土壤水环境的影响,为探讨生态垫在沙化土地治理中的可行性提供重要数据支撑和理论依据。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

图1

1.2 研究方法

1.2.1 试验设计

本试验所采用的材料为棕榈树果壳纤维制造的厚1~2 cm的纯天然植物网状覆盖物生态垫(Eco-mat),原材料为加工后的棕榈残渣,属于质地疏松,多孔的网状草垫物,形状类似于草席,有效使用期为10年[12]。选相同立地条件地面平坦的流动沙丘作为试验地,坡度为0°,每个试验小区面积10 m×10 m,进行沙地生态垫覆盖处理。生态垫分为两种,一种为无草籽生态垫,一种为有草籽生态垫,即生态垫内部设计有可降解无纺布包裹的草籽层,包括多年生和一年生草籽,主要为腾格里沙漠分布较广泛的沙米、砂蓝刺头(Echinops gmelini)、雾冰藜(Grubovia dasyphylla)等植物种子,草籽密度为10 g·m-2。生态垫的铺设方式也设计为两种类型,品字形铺设(品铺)和条带形铺设(带铺)。品铺处理由2.5 m×2.5 m的生态垫按照品字形进行铺设,带铺处理由2.5 m×10 m的生态垫按照条带状铺设。在2019年雨季来临前铺设生态垫,生态垫边缘和中心位置每隔1 m用可降解植物固定桩固定,每种生态垫覆盖类型重复3次,共计12个试验处理小区,以流动沙丘作为对照。

2019年9月,在不同生态垫覆盖方式的试验样方内布设自记风速计和阶梯式集沙仪,于2020—2021年对风沙流进行观测,同时对流沙和生态垫覆盖下不同土层深度的水分和温度进行连续观测。试验地边缘设置2 m高度的HOBO风向风速仪用于测定试验区风动态变化特征。

1.2.2 风速测定

2019年9月,在试验小区中心位置安装自记式风速风向仪(PG-510,精度0.1),风速传感器高度分别为20、50、100 cm,设定记录时间间隔为1 h,取2020年1月至2021年12月两年20 cm和50 cm高度每月平均风速值用于粗糙度计算。

1.2.3 输沙量测定

自2020年1月在试验小区中心位置设置阶梯式集沙仪,埋设时进沙口与风向平行,集沙框入口为2 cm×2 cm方形,集沙框共分10层,地面第一层高度为0~2 cm,第二层高度为2~4 cm,依次类推,取样高度为20 cm。输沙量分析的数据测定在2021年4月15日10:30进行,持续时间10 min,2 m高度风速为5.71 m·s-1,测定结束后,收集集沙容器内沙量,带回室内测定烘干重,计算输沙量,单位为g·cm-2·min-1。

1.2.4 土壤温湿度测定

2019年9月,分别在生态垫下和裸露地20、40、60、80、100 cm深度埋设土壤温湿盐传感器(TDR315H,美国Acclima公司,精度0.001),连接CR1000数字记录仪,间隔0.5 h记录测定值,取2020年1月至2021年12月观测期间日均值用于土壤水分和温度动态分析。

1.3 数据处理

不同下垫面条件的粗糙度由下式计算:

式中:

数据分析采用SPSS19.0完成,利用Origin 9.0软件完成做图。

2 结果与分析

2.1 试验期间风速风向特征

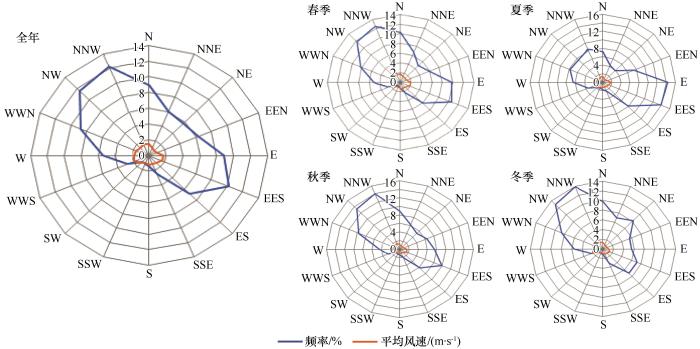

2020—2021年风速较小,平均风速1.37 m·s-1,全年以西北北(NNW)和西北(NW)风向最多,频率为23.8%(图2)。春季平均风速(1.51 m·s-1)高于全年平均值,但差异不显著(P>0.05),西北北和西北风向作为主风向占24.33%。夏、秋、冬季平均风速均低于全年平均值,且各季度间差异不显著(P>0.05)。夏季以东(E)和东南东(EES)风向最多,频率为28.33%,秋、冬季仍以西北北和西北风向为主,分别占27.33%和26.81%。

图2

2.2 生态垫铺设对地表粗糙度的影响

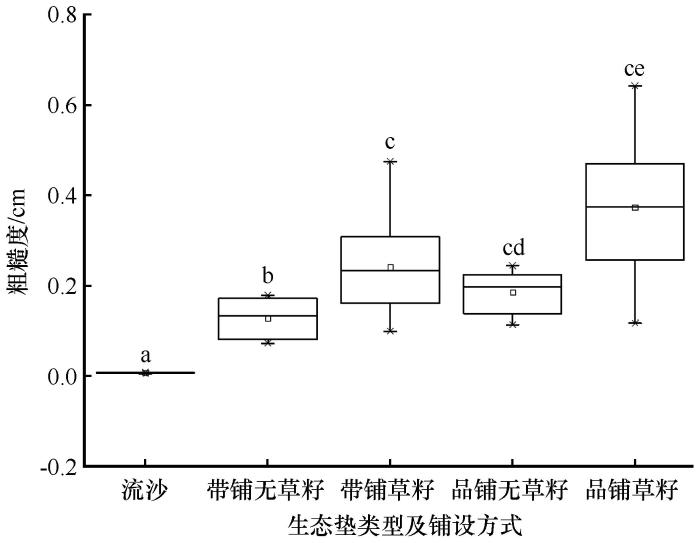

生态垫铺设显著增加了流沙地表粗糙度(P<0.001),不同试验小区粗糙度表现为品铺草籽>带铺草籽>品铺无草籽>带铺无草籽>流沙。品铺草籽生态垫试验小区地表粗糙度最大,为流沙表层的45倍,抗风蚀能力显著高于其他类型和铺设方式生态垫试验小区(P<0.001)。品铺无草籽、带铺草籽、带铺无草籽生态垫试验小区地表粗糙度分别是流沙的22、29、15倍。从生态垫类型看,有草籽生态垫固沙效果显著优于无草籽生态垫(P<0.001),品铺草籽生态垫试验小区地表粗糙度是品铺无草籽生态垫试验小区的2倍,带铺草籽生态垫试验小区地表粗糙度是带铺无草籽生态垫试验小区的1.9倍。从铺设方式看,品铺生态垫具有较好的防风固沙效果,品铺草籽生态垫试验小区地表粗糙度是带铺草籽生态垫试验小区的1.5倍,品铺无草籽生态垫试验小区地表粗糙度是带铺无草籽生态垫试验小区的1.45倍(图3)。

图3

图3

不同生态垫类型及铺设方式的地表粗糙度

不同小写字母表示不同处理之间差异显著(P<0.001)

Fig.3

The surface roughness for different eco-mat type and laying mode

2.3 生态垫铺设对地表输沙量的影响

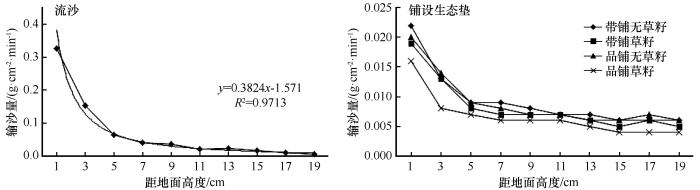

输沙量反映了风速和风沙流中含沙量变化的关系[13]。流动沙丘上随着距地面高度增加,近地表输沙量明显降低,两者呈幂函数变化关系(R2=0.9713,图4)。在地表0~2 cm,输沙量高达0.325 g·cm-2·min-1,2~4 cm高度输沙量为0.153 g·cm-2·min-1,分别占0~20 cm高度总输沙量的46.4%和21.9%。不同生态垫类型和铺设方式条件下,输沙量随高度变化虽不像流沙样地那样平滑,但总趋势还是随着高度的增加,输沙量降低,且同一高度的输沙量显著低于流沙(P<0.001),也呈幂函数变化特征。与粗糙度变化一致,品铺草籽生态垫降低输沙量效果最好,其次为带铺草籽、品铺无草籽和带铺无草籽生态垫,但不同类型和不同铺设方式生态垫试验小区输沙量变化不显著(P>0.05)。在0~2 cm高度,带铺无草籽、带铺草籽、品铺无草籽和品铺草籽生态垫输沙量分别比流沙降低93.23%、94.15%、93.85%和95.08%,分别占0~20 cm高度总输沙量的23.66%、22.89%、22.22%和24.24%。在0~20 cm高度,带铺无草籽、带铺草籽、品铺无草籽和品铺草籽生态垫输沙量分别比流沙降低86.71%、88.14%、87.14%和90.57%,生态垫铺设对降低近地表风沙流中的沙物质搬运具有显著作用。

图4

图4

流沙及不同生态垫类型和铺设方式地表输沙量变化

Fig.4

Sand transport capacity variability at sand surface and different eco-mat type and laying mode

2.4 生态垫铺设对土壤温湿度的影响

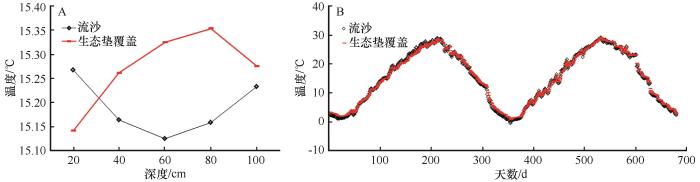

土壤温度直接影响地表和土层蒸发量,进而影响土壤水分含量。试验期间流沙和生态垫覆盖沙丘不同土层的平均温度表明,在地表0~20 cm深度,流沙土壤温度高于生态垫覆盖下土壤,20 cm以下土层生态垫覆盖沙丘土壤温度均高于流沙(图5)。0~100 cm土层温度的长时间连续观测结果表明,温度低于5 ℃时,0~100 cm生态垫覆盖土层温度高于流沙,而温度高于18 ℃时,0~100 cm生态垫覆盖土层温度低于流沙。因此,生态垫覆盖能够降低夏季高温时土层温度,减少土壤蒸发,保持土壤水分;而在冬季地温较低时,生态垫覆盖具有保温作用,有利于保护植物在低温下存活。

图5

图5

流沙和生态垫覆盖下不同深度平均土壤温度和0~100 cm层土壤温度时间变化动态

Fig.5

Mean temperature at different soil depths and temporal variation of soil temperature at 0-100 cm layer under quicksand and eco-mat cover

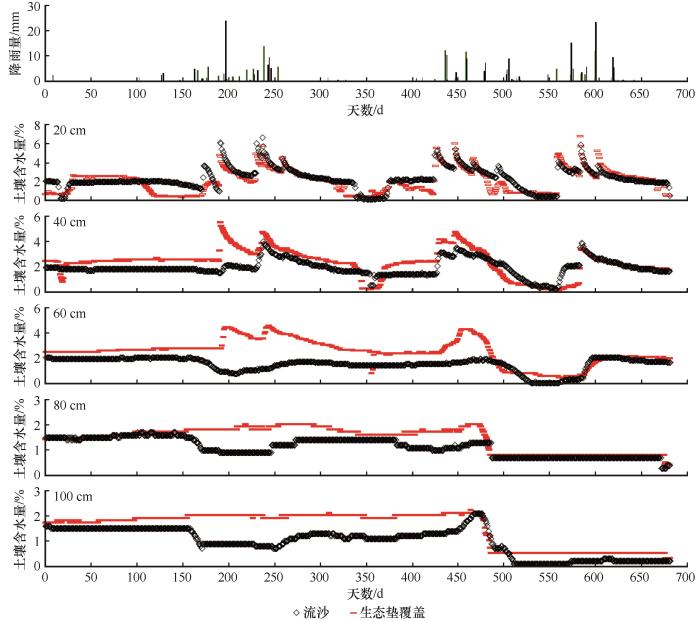

生态垫覆盖后0~100 cm土层水分含量(1.89%)相较流沙(1.52%)有增加趋势。0~20 cm和20~40 cm层土壤含水量时间变化幅度相较其他土层大,受降雨影响显著。0~20 cm层流沙土壤水分含量(2.36%)高于生态垫覆盖下土壤水分含量(2.13%),其他土层生态垫覆盖下土壤水分含量均高于流沙,且60~100 cm层差异显著(P<0.01)。生态垫覆盖下40~60、60~80、80~100 cm土层一直保持着较高的土壤水分含量,分别为相同深度流沙土壤水分含量的1.61、1.28、1.83倍(图6,表1)。由于生态垫覆盖后的水分保持作用,较多的降雨保留在土壤中,提高了20 cm以下土层的水分含量。

图6

图6

试验期间降雨量及流沙和生态垫覆盖下不同深度土壤水分的时间变化动态

Fig.6

Precipitation during experiment and the temporal variation dynamic of soil water at different depths under quicksand and eco-mat cover

表1 流沙和生态垫覆盖沙丘土壤含水量的统计特征值及垂直变化层次划分

Table 1

| 类型 | 深度 /cm | 样本数 | 土壤含水量/% | 变异系数 /% | 层次 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最大值 | 最小值 | 平均值 | 中值 | 标准差 | |||||

| 流沙 | 0~20 | 681 | 6.6 | 0.2 | 2.36 | 2.1 | 1.11 | 46.78 | 速变层 |

| 20~40 | 681 | 4.1 | 0.3 | 2.01 | 1.9 | 0.66 | 32.76 | 平缓层 | |

| 40~60 | 681 | 2.1 | 0.2 | 1.58 | 1.7 | 0.52 | 32.95 | 稳定层 | |

| 60~80 | 681 | 1.7 | 0.3 | 1.13 | 1.2 | 0.35 | 30.82 | ||

| 80~100 | 681 | 0.8 | 0.3 | 0.53 | 0.5 | 0.17 | 31.36 | ||

| 生态垫覆盖 | 0~20 | 681 | 6.8 | 0.4 | 2.13 | 2.2 | 1.22 | 57.37 | 速变层 |

| 20~40 | 681 | 5.6 | 0.1 | 2.37 | 2.5 | 1.06 | 44.66 | 平缓层 | |

| 40~60 | 681 | 4.6 | 0.5 | 2.53 | 2.6 | 0.98 | 38.71 | 稳定层 | |

| 60~80 | 681 | 2.0 | 0.4 | 1.45 | 1.6 | 0.45 | 30.84 | ||

| 80~100 | 681 | 1.2 | 0.3 | 0.97 | 1.1 | 0.31 | 31.70 | ||

采用基于校准差和变异系数两个指标的定量方法[14],按照3层对土壤剖面水分垂直变化特征进行分层,流沙和生态垫覆盖沙丘从上而下依次为速变层、平缓层和稳定层。0~20 cm为速变层,土壤水分含量受降水和蒸发影响很大,降雨后土壤水分含量升高,随后无降雨的干旱期蒸发作用导致土壤水分含量迅速降低,变异系数大,生态垫对降雨的拦截使得该层土壤水分含量较流沙低。20~40 cm为平缓层,该层受降雨入渗和植被根系吸水的影响,接受上下层水分的双重补充,变化相对平缓。生态垫覆盖后该层土壤水分受蒸发作用的影响减小,有利于水分的保持。40~100 cm为土壤水分稳定层,由于深度较大,受降雨等气候因子和植物根系的影响较小,加之该区降雨量和强度均较小,水分的垂直运动范围有限,土壤水分的变化显著降低,变异系数较小。

3 讨论

中国的防沙治沙工作取得了一系列重要成果[15-19],固沙技术也在不断改进,生物固沙技术相较工程固沙和化学固沙具有无污染、有效改善植被-土壤生境、可持续等优点,是当今国际上公认的防治荒漠化的有效手段[4]。生物固沙技术的核心是植被防护体系的建立[20],稳定的地表和适宜的土壤水分、温度条件是植物健康生长的重要基础,但荒漠化地区地表风沙活动剧烈,受干旱、高温的恶劣自然环境影响,不利于植物存活[21]。生态垫作为一种生物固沙材料,是有机废弃物利用的一种新型方式[22],在降低风沙危害、保持土壤水分、提高土壤健康水平等方面发挥着重要作用,而且其降解过程有利于生态系统的可持续发展,为沙区植物的生长、存活提供了良好的环境条件[22-25]。

生态垫铺设通过改变地表下垫面特征,从而改变风沙流的运动条件,是一种有效改变地表下垫面特性的防沙措施。地表粗糙度是表征地表物理性状的重要指标,在风蚀过程中发挥着重要作用[26]。生态垫铺设大幅度提高了流沙地表粗糙度,减少了输沙量。不同生态垫铺设方式输沙量表现为流沙>带铺无草籽>品铺无草籽>带铺草籽>品铺草籽,这与粗糙度的相对变化规律一致,地表粗糙度的变化导致风中挟带的沙粒滞留在地表,且随着距地面高度的增加,风中的沙量逐渐减少,因此风速逐渐增大,表明不同的生态垫覆盖方式不仅可以减少地表的就地起沙量,还可以在一定程度上降低风中的沙粒含量。对于相同用量的生态垫而言,品铺的固沙效果优于带铺,且带草籽生态垫中植物的生长进一步增加了地表粗糙度,提高了防风固沙效果。

生态垫覆盖后下垫面性质的变化能够避免太阳辐射直接接触流沙地表,并能吸收部分太阳辐射光,降低了浅层土壤温度,减少了高温对植物的伤害。较低的地表温度对减少土壤蒸发也有重要作用,有利于植被建设初期植物的存活和生长。其对深层土壤的保温作用能够增加土壤动物和微生物活性,提高土壤养分含量,促进植物深根系生长,进一步为植物生长提供良好环境。

土壤水分状况是决定固沙植被存活与否的重要条件,研究区降水稀少,蒸发强烈,且地下水不能补给土壤水,降水是土壤水的主要水分来源,采取有效措施提高土壤水分含量是保证该区植被恢复的关键。研究结果表明生态垫铺设对降水有一定的拦截作用,其地表土壤水分含量低于流沙表层,生态垫覆盖在减少水分蒸发的同时也阻止了水分的下渗[27],导致表层土壤湿度低于流沙。同时因为生态垫的阻隔,土壤与大气正常的水循环出现断裂,在生态垫覆盖下的土壤又形成了一个新的水循环,使土壤含水量得到增加。但其对地表温度的降低及其对土壤层水分蒸发的阻挡作用能够减少沙层土壤水与大气水的交换,从土壤深层蒸发运移到浅层的水分受生态垫的阻挡发生凝结作用返回到土壤层,有利于水分在土壤中的存留,20 cm以下土层水分含量高于流沙,且在长时间无降雨条件下仍能保持相对较高的土壤水分含量,为固沙植物的生长发育创造了有利条件。潘加朋等[28]的研究也表明,布设生态垫后能够提高土壤通透性,有利于深层土壤水分对上层的补充。另外,试验区吸湿凝结现象频繁[29-30],生态垫铺设在降低地表温度的同时,增加了地表凝结面的面积,有利于吸湿凝结水的生成。生态垫覆盖下较多的土壤水分也可以溶解更多的土壤养分供给植物体,促进植物生长[25]。

总之,生态垫覆盖能够有效固定地表,增加粗糙度,减少输沙量,网状、多孔的结构特点增加了土壤水分含量,保证了植物根系正常的呼吸作用,避免了由于高温、高湿而导致植物根系腐烂现象的发生,这是塑料、砂石等覆盖物所没有的。

4 结论

生态垫铺设显著增加流沙地表粗糙度,减少地表输沙量,有利于固定表层流沙,是一种有效促进流沙固定的地表覆盖材料。相同生态垫材料用量下,品字形铺设相较条带状铺设固沙效果更显著,且添加草籽后植物的生长有利于沙丘固定。

夏季温度较高时,生态垫覆盖能够降低流沙浅表层温度,减少蒸发,而在冬季地温较低时,生态垫覆盖具有保温作用,为植物存活提供有利的温度条件。

除受降雨影响较大的表层速变层外,生态垫覆盖显著增加了20 cm以下土层的水分含量,有利于土壤水分保持,为植物的生长发育创造了有利的水分条件。

由于生态垫具有提高地表粗糙度、减少输沙量和改善土壤温湿度的作用,加之其木质素含量高,具有较强的抗生物和紫外线降解能力,比传统麦草覆盖期更长,而且较细的椰棕纤维不影响土壤种子萌发和穿透,其与固沙植物种植相结合是有效的沙区生物固沙材料。

参考文献

Combating aeolian desertification in northern China

[J].

中国荒漠与沙地生物土壤结皮研究

[J].

应用生态垫治理流动沙地机理研究

[J].

我国北方风沙危害区生态重建与恢复:腾格里沙漠土壤水分与植被承载力的探讨

[J].

中国防沙治沙60年回顾与展望

[J].

Application of two organic amendments on soil restoration:effects on the soil biological properties

[J].

Dew formation characteristics in a revegetation-stabilized desert ecosystem in Shapotou area,Northern China

[J].

Dew formation characteristics at annual and daily scale in xerophyte shrub plantations at southeast margin of Tengger Desert,northern China

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号