0 引言

人地系统(Human-environment system)是人与自然紧密联系的复杂适应系统,具有不可预期、自组织、非线性等特征[1-3]。随着全球环境变化愈演愈烈,极端气候事件与自然灾害频发,人类对人地关系的认识逐步由传统的单向攫取理念向人地协调共生的可持续发展理念转变,人地系统及其可持续发展成为国际地球系统科学研究的前沿领域[4-7]。作为全球环境变化人文因素计划、未来地球计划和恢复力联盟等计划和组织的核心研究内容,韧性(恢复力)作为分析新型人地关系、刻画人类活动与地理环境间影响与反馈机制的重要理论手段,已成为当前可持续科学领域的热点议题[8-10]。对人地系统韧性进行探究,不仅有助于人类调整经济活动的开发强度,开发科学合理的人地关系模式,推动经济、社会以及生态的持续健康发展,同时也是维护人类社会永续发展的重要命题,现实意义十分明显。

韧性(resilience,又译作弹性、恢复力)一词源于物理学,20世纪70年代被引入生态学研究领域,并逐步由生态系统向人地系统延伸,用以描述系统承受扰动冲击并从中恢复的能力[11-12]。与系统稳定性更加强调系统维持状态和功能稳定不发生变化的能力不同,系统韧性则更加强调系统受到扰动后能否回到稳定状态的能力[13-14]。早期关于人地系统韧性研究多基于单一外来扰动,主要从与韧性联系紧密的相关概念入手,进行韧性研究的类推[15-16]。如Folke等[17]认为韧性和脆弱性是同一硬币的两面,脆弱性的反面就是韧性,并通过系统脆弱性研究对韧性的指标进行反推,实现了系统韧性的定量计算。王俊等[18]通过论述韧性、脆弱性以及压力等概念内涵间的关系,构建系统韧性测度模型,对半干旱区人地系统干旱韧性进行了探究。这些研究对深化人地系统韧性概念内涵,完善韧性研究内容与方法起到了重要作用。随着研究的不断深入,学者将韧性视为系统本身固有的一种属性,其内涵得到了扩展与深化,相关研究也更加注重系统本身的要素与结构,涌现出人地系统韧性、区域韧性、社区韧性以及城市韧性等大量研究成果[19-22]。如马江浩等[23]探究了土地利用对乡村社会韧性的影响;Ciftcioglu[24]分别从区域、农场和景观尺度构建指标分析北塞浦路斯Girne 地区多尺度农业景观韧性大小;何艳冰等[25]从韧性角度出发对河南省传统村落的高质量发展路径进行了探究。此外,随着研究视角的微观化,农户生计韧性研究日益受到了学者们的关注,并逐步成为当前韧性研究新的焦点[26-29]。综上所述,系统韧性相关研究经历了从概念内涵论述、替代指标选取对韧性进行简单的定量化表达向关注系统本身要素及结构的综合性评价研究的转变,研究内容多集中于人地系统及子系统韧性的定量评价及其影响因素等方面,而对子系统韧性的协调发展状态关注不足。子系统韧性发展的协调状态对维持整个系统持续健康发展具有重要意义,是系统可持续发展能力的重要组成部分,需要引起学者们更多的关注。

黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山,自西向东分别流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9个省(自治区),最后流入渤海。黄河流域不仅是中华文明重要的发源地,同时也是中国重要的生态屏障和重要的经济地带。然而,由于开发历史悠久,加之地形条件复杂,区域发展面临众多挑战,不仅水土流失、土地荒漠化、盐碱化等生态问题严重,同时贫困、少数民族发展以及经济结构调整等社会经济问题亦成为区域人地系统持续健康发展面临的难题,而韧性理论为破解黄河流域发展问题提供了一个全新的思路。已有学者从韧性视角出发关注黄河流域可持续发展问题,但现有成果多集中于区域城市韧性与经济韧性[30-33],区域人地系统综合韧性研究相对较少。因此,本研究从综合视角出发,对黄河流域人地系统韧性及其时空演化特征进行了分析,在此基础上对各子系统韧性发展的耦合协调状态进行了探究,以期为黄河流域人地系统的高质量发展路径建设提供参考借鉴。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源与研究范围

区域人地系统韧性评价以市(州、盟)为基本单元。研究数据主要包括社会经济统计数据、土地利用数据、气象数据、NDVI数据以及区域行政矢量数据。其中社会经济统计数据主要来自《中国城市统计年鉴》(2001年、2011年及2021年)、相关9省份的统计年鉴(2001年、2011年及2021年),并以《中国区域经济统计年鉴》(2001年、2011年)、《中国2000年人口普查分县资料》《中国2010年人口普查分县资料》、各市(州、盟)统计年鉴及统计公报(2001年、2011年及2021年)为主要补充。土地利用数据、气象数据、NDVI数据均包括2000年、2010年和2020年等3期,来源于中国科学院资源环境科学数据中心(

图1

图1

研究区示意图

基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2019)3266号)制作,底图边界无修改

Fig.1

The location of study area

1.2 研究方法

1.2.1 人地系统韧性评价指标体系构建

人地系统是基于对人地关系辩证思考形成的对人类所处地理环境认识的综合概念,是由自然环境和人类活动交错构成的复杂的开放的巨系统,内部具有一定的结构和功能机制。马世骏等[36]基于复合系统理论首先提出了社会-经济-自然复合的人地系统理论,认为社会、经济和自然3个子系统相互作用、相互制约,构成了人地系统的整体。人地系统韧性则是物理学韧性理念与人地系统相结合的产物,强调系统承受扰动冲击并从中恢复到原来状态的能力。从人地系统的构成子系统看,社会系统韧性、经济系统韧性和自然系统韧性是指社会系统、经济系统和自然系统吸收干扰并继续维持其功能、结构等不发生质变的能力,人地系统韧性则是其构成子系统韧性的综合表现,任何一个子系统韧性的变化均能引起整个人地系统韧性的改变。因此,本文根据已有学者对人地系统以及韧性概念内涵的辨析,结合黄河流域经济、社会以及生态环境特征,并参考已有研究[30,32,37-38],遵循指标选取的科学性、代表性以及可量化性原则,从经济系统、社会系统以及生态系统3个维度构建黄河流域人地系统韧性评价指标体系(表1)。

表1 人地系统韧性评价指标体系

Table 1

| 目标层 | 准则层(权重) | 指标层(权重) | 单位 | 指标描述 | 指向 |

|---|---|---|---|---|---|

| 人地系统 韧性 | 经济系统韧性 (0.385) | 人均GDP(0.143) | 元 | 年GDP产值与常住人口比重 | + |

| 二三产业产值占比(0.140) | % | 二三产业产值与GDP产值比重 | + | ||

| 工业企业个数(0.114) | 个 | 规模以上工业企业个数 | + | ||

| 人均粮食产量(0.110) | kg | 粮食总产量与常住人口比重 | + | ||

| 地均农业机械动力(0.175) | kW | 农业机械总动力与耕地面积比重 | + | ||

| 人均外贸出口额(0.087) | 美元 | 外贸出口总额与常住人口比重 | + | ||

| 人均财政收入(0.087) | 元 | 财政收入与常住人口比重 | + | ||

| 人均社会消费品零售额(0.144) | 元 | 社会消费品零售总额与常住人口比重 | + | ||

社会系统韧性 (0.219) | 流动人口(0.056) | 万人 | 常住人口与户籍人口差值 | + | |

| 失业率(0.091) | % | 城镇登记失业人口与从业人口比重 | - | ||

| 文盲率(0.084) | % | 文盲半文盲占15岁及以上人口比 | - | ||

| 老龄化率(0.133) | % | 65岁及其以上年龄人口与常住人口比重 | - | ||

| 万人R&D人口(0.130) | 人 | R&D人口与常住人口的比值与一万的乘积 | + | ||

| 科技投入占比(0.098) | % | 财政支出中科技投入所占的比重 | + | ||

| 万人卫生医疗单位数(0.120) | 个 | 卫生医疗单位数与常住人口比值与一万的乘积 | + | ||

| 万人卫生医疗床位数(0.130) | 张 | 卫生医疗床位数与常住人口比值与一万的乘积 | + | ||

| 万人教师数(0.064) | 人 | 教师总数与常住人口比值与一万的乘积 | + | ||

| 教育投入占比(0.094) | % | 财政支出中教育事业投入所占的比重 | + | ||

生态系统韧性 (0.396) | 年降水量(0.088) | mm | 栅格数据,ArcGIS中分区统计得出 | + | |

| NDVI(0.106) | / | 栅格数据,ArcGIS中分区统计得出 | + | ||

| 林地占比(0.121) | % | 区域林地面积所占比重 | + | ||

| 景观多样性(0.102) | / | 香浓多样性指数,由Fragstats 软件计算得出 | + | ||

| 景观破碎度(0.100) | / | 景观斑块总周长与总面积之比,由Fragstats 软件计算得出 | - | ||

| 固体废物利用率(0.122) | % | 工业固体废物综合利用量与工业固体废物总量的比重 | + | ||

| 废水处理率(0.156) | % | 城镇污水处理量与污水总量的比重 | + | ||

| 生活垃圾处理率(0.125) | % | 生活垃圾无害化处理量与生活垃圾总量的比重 | + | ||

| 地均化肥农药施用量(0.080) | t·hm-2 | 化肥农药施用总量与耕地总面积的比重 | - |

选取人均GDP、二三产业产值占比、工业企业个数、人均粮食产量、地均农业机械动力、人均外贸出口额、人均财政收入和人均社会消费品零售额作为经济系统韧性的评价指标。其中,人均GDP、二三产业产值占比和工业企业个数反映区域经济发展总体水平与结构,在其他条件一定情况下,指标值越大,区域经济总体发展水平和产业结构层级越高,越有利于区域经济系统韧性的提升;人均粮食产量、地均农业机械动力反映区域农业生产状况,其中地均农业机械动力能够反映区域农业生产机械化与现代化水平,人均粮食产量反映区域粮食的自给能力,人均粮食产量、地均农业机械动力越高,越有利于系统韧性提升。人均外贸出口额、人均财政收入和人均社会消费品零售额是区域经济对外交流水平和发展活力的表征,指标值越高,区域经济网络越完善,内部消费需求越高,越有利于经济系统韧性的增强。

选取流动人口、失业率、文盲率、老龄化率、万人R&D人口、科技投入占比、万人卫生医疗单位数、万人卫生医疗床位数、万人教师数和教育投入占比作为社会系统韧性的评价指标。流动人口、失业率、文盲率和老龄化率反映区域人口特征与结构。流动人口越少,区域人口流失越少,失业率与老龄化率越低,社会就业与养老压力越小,文盲率越低,区域人口素质越高,均有利于区域社会系统韧性的积累。万人R&D人口、科技投入占比、万人卫生医疗单位数、万人卫生医疗床位数以及万人教师数和教育投入占比等指标反映区域科教文卫等事业发展水平和投入力度,在其他条件一定情况下,指标值越高,越有利于科教文卫等社会事业的发展,进而推动区域社会系统韧性的提升。

选取年降水量、NDVI、林地占比、景观多样性、景观破碎度、固体废物利用率、废水处理率、生活垃圾处理率和地均化肥农药施用量作为生态系统韧性的评价指标。其中,年降水量、NDVI、林地占比、景观多样性、景观破碎度反映区域生态环境本底情况,在其他条件一定情况下,区域年降水量、NDVI、林地占比、景观多样性等指标值越大,景观破碎度越小,区域生态环境本底质量越好,越有利于生态系统韧性提升。固体废物利用率、废水处理率、生活垃圾处理率反映区域环境保护意识及力度,指标值越大,区域生态环境保护意识及环保力度越强,越有利于生态系统韧性积累。地均化肥农药施用量指标值越小,越有利于生态系统韧性积累。

1.2.2 人地系统韧性测度方法

采用均方差决策法分层计算指标权重,得到权重值如表1所列。

指标层权重计算公式:

准则层权重计算公式

式中:下标ij表示第i准则层第j个指标;r为指标标准化值(由于指标对目标指向不同,指标标准化采用极差标准化分正负向分别进行);u代表平均值;s代表方差;w代表权重;n为市(州、盟)的个数;m为各准则层包含指标的个数。

计算人地系统韧性指数来反映人地系统韧性大小:

式中:RT为人地系统韧性指数;r1为经济系统韧性指数,r2为社会系统韧性指数,r3为生态系统韧性指数,r1、r2、r3根据

1.2.3 空间自相关分析与重心转移分析

为了进一步分析2000—2020年黄河流域人地系统韧性空间分布格局演变特征,本研究对2000—2020年黄河流域人地系统韧性进行空间自相关分析与重心转移分析。其中,空间自相关分析包括全局自相关分析和局部自相关分析两种,能够探究地理事物及属性在空间上的整体分布模式与集聚特征。地理事物及属性空间分布的重心指在区域空间中,各个方向上的地理事物及属性分布能够保持均衡的一点,对重心的迁移分析可帮助了解地理事物及属性在区域空间分布中的发展方向和平衡问题,空间自相关指数与重心坐标计算过程详见相关文献[39-40]。本研究借助ArcGIS10.8软件,对各研究时点黄河流域人地系统韧性进行空间自相关分析和重心提取,进而探究区域人地系统韧性空间分布模式的时空演化和重心的动态迁移过程。

1.2.4 人地系统子系统韧性耦合协调度计算方法

人地系统作为由多个子系统构成的复合系统,其持续健康发展的能力虽取决于系统整体韧性程度的提升,同时也离不开各子系统的相互作用,共同推进。因此,在韧性评价的基础上,运用耦合协调度模型计算子系统韧性间的耦合协调度[38]。

式中:C为各子系统韧性的耦合度,表征子系统间关联作用的强弱;R1、R2和R3 分别为经济、社会与生态等子系统的韧性指数;R为人地系统韧性指数;D为人地系统子系统韧性耦合协调度,表征子系统韧性在良性关联作用下的协调关系。本研究借助ArcGIS10.8软件计算黄河流域各市(州、盟)人地系统子系统韧性耦合协调度,利用自然断点法将计算结果划分为低度耦合、较低耦合、中度耦合、较高耦合与高度耦合5个等级,进而进行区域人地系统子系统韧性耦合协调度分析。

2 结果与分析

2.1 人地系统韧性时空格局

2.1.1 人地系统韧性时空格局演化

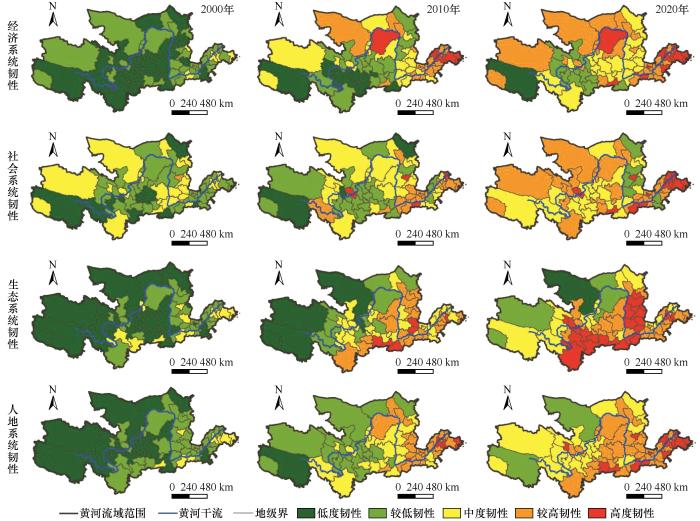

经济系统韧性。时间维度上,2000—2020年黄河流域经济系统韧性整体经历了由低度韧性、较低韧性主导到中度韧性、较高韧性主导的转变过程(图2)。低度韧性与较低韧性的市(州、盟)个数由2000年的66个减少至2020年的13个,中度韧性及以上的市(州、盟)个数由2000年的6个增长至2020年的59个,区域经济系统韧性整体呈现增强趋势(表2)。生产力的发展不仅促使区域经济产出不断增长,同时推动了经济结构的优化完善;此外,交通通信手段的革新提升了经济发展与区外乃至国外的交流程度,也在一定程度上增强了经济系统韧性。空间维度上,黄河流域经济系统韧性整体呈现下游地区以及陕北与内蒙古西部能源区高、其他地区低的特点。黄河下游地区靠近东部沿海地区,是承接东部产业布局转移的前沿,有利于区域经济系统韧性的提高;陕北与内蒙古西部是中国重要的能源与煤化工基地,工业基础雄厚,不仅受国家政策与资本支持,且与区外经济联系较强,进而增强了区域经济系统韧性程度。

图2

图2

人地系统韧性时空分布

基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2019)3266号)制作,底图边界无修改

Fig.2

Spatial and temporal distribution of human-environment system resilience

表2 人地系统韧性等级统计

Table 2

| 分级 | 经济系统韧性 | 社会系统韧性 | 生态系统韧性 | 人地系统韧性 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | ||||

| 低度 | 32 | 10 | 1 | 11 | 4 | 0 | 31 | 4 | 1 | 27 | 1 | 0 | |||

| 较低 | 34 | 19 | 12 | 36 | 22 | 7 | 27 | 11 | 5 | 36 | 19 | 2 | |||

| 中度 | 6 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 14 | 27 | 17 | 9 | 22 | 21 | |||

| 较高 | 0 | 18 | 26 | 2 | 18 | 29 | 0 | 23 | 21 | 0 | 26 | 35 | |||

| 高度 | 0 | 6 | 11 | 0 | 4 | 12 | 0 | 7 | 28 | 0 | 4 | 14 | |||

社会系统韧性。时间维度上,2000年区域社会系统以中度韧性及其以下等级为主,随着生产力发展,中度韧性及其以上等级韧性分布范围不断扩展,成为2020年主导韧性等级,社会系统韧性整体呈现增强态势(图2、表2)。究其原因在于区域经济的快速发展不仅带动了区域科教文卫事业的发展,使义务教育普及程度不断提高,同时也为区域人口提供了更多就业岗位,均在一定程度上推动了社会韧性的发展。在空间上,2000年社会系统韧性高值区主要分布在关中平原—汾河谷地一带(图2),究其原因一方面在于两区不仅耕地资源丰富,且地形相对封闭,区域人口外流较少;另一方面在于两区教育资源相对丰富,有利于人口文化素质的提高。2000年后,中度韧性及以上韧性等级不断向西北与东部扩散,并在2020年形成了黄河下游、内蒙古西部—青海北部两个相对的高值区(图2)。下游地区较快的经济发展带动了社会事业的发展,进而导致了科教文卫事业的全面进步。此外,随着西部大开发战略的深入推进,流域西北地区教育卫生得到了发展,区域人口文盲率迅速下降;另一方面,该区多为少数民族人口聚集区,受生活方式与文化习惯影响,外流人口相对较少,也在一定程度上增强了区域社会系统韧性水平。

生态系统韧性。时间维度上,2000—2020年黄河流域生态系统韧性整体经历了由低度韧性、较低韧性主导到较高韧性、高度韧性主导的转变过程(图2)。低度韧性与较低韧性的市(州、盟)个数由2000年的58个减少至2020年的6个,较高韧性、高度韧性的市(州、盟)个数由2000年的0个增长至2020年的49个(表2),区域生态系统韧性整体呈增强趋势。退耕还林、退牧还草、生态补偿等国家重大生态工程与生态文明建设的实施与推进不仅改善了区域植被覆盖情况,同时也使区域环保意识不断增强,均在一定程度上促进了生态系统韧性的提升。在空间上,黄河流域生态系统韧性整体呈东南高、西北低的空间分布格局,且随时间发展东南高值区有向西北扩大趋势。随着与海洋距离的增加,中国降水量从东南向西北逐渐减少,导致了研究区植被丰度整体呈现东南高于西北的特点,造就了黄河流域生态系统韧性整体空间分布格局。此外,东部地区产业结构与科学技术升级较快,有利于经济发展的节能减排,也在一定程度上促进了区域生态系统韧性的提升。

人地系统韧性。时间维度上,2000—2020年黄河流域人地系统韧性整体经历了由低度韧性、较低韧性主导到中度韧性、较高韧性主导的转变过程(图2)。低度韧性与较低韧性的市(州、盟)个数由2000年的63个减少至2020年的2个,中度及其以上等级韧性的市(州、盟)个数由2000年的9个增长至2020年的70个(表2),流域人地系统韧性整体呈现增强趋势。经济产出的提升以及结构的优化完善、就业岗位的增加以及科教文卫等社会事业的发展以及生态文明建设的快速推进,优化了黄河流域社会、经济以及生态的发展模式,对提升人地系统的韧性水平具有重要意义。在空间上,流域人地系统韧性空间分布格局与生态系统韧性空间分布格局具有趋同性,亦呈现东南高、西北低的空间分布特点。这种分布格局是经济系统、社会系统以及生态系统综合影响的结果,东部地区经济系统韧性与社会系统韧性的高值集中分布以及东南高、西北低的生态系统韧性分布格局,共同塑造了流域人地系统韧性东南高、西北低的空间分布格局。

2.1.2 人地系统韧性空间分布模式

黄河流域人地系统韧性全局Moran' I指数在3个时期分别为0.2971、0.5504与0.3021,均在0.01显著水平之下,Z(I)值远大于临界值。这表明各时期黄河流域人地系统韧性空间分布存在内部集群结构,整体表现出较强的空间正相关分布现象,即高值集聚和低值集聚是区域人地系统韧性主导分布模式。

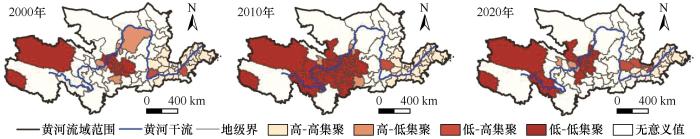

2000—2020年黄河流域人地系统韧性高值集聚区均分布在东部接近下游的区域(图3)。究其原因在于该区是黄河流域经济发展的核心区域,不仅农业基础好,产业结构较为完善,同时较高的经济发展水平带动了区域科教文卫事业的较好发展,进而推动了社会的发展进步,有利于人地系统韧性水平的提升。此外,该区靠海较近,区域生态环境本底相对较好,也在一定程度上促进了区域人地系统韧性的提升。低值集聚区主要分布在上游的青海、甘肃两省,但不同时期分布范围有所差异。2000年,低值集聚区相对较小,主要分布在青海省西北部与甘肃省东南部;与2000年相比,2010年低值集聚区范围有所扩大,主要集中连片分布于宁夏南部、甘肃东南部和青海东北部等地区。然而,随着社会生产力的发展以及国家重大生态工程成果的显现,2020年流域人地系统韧性低值集聚区分布范围收缩,主要分布在甘肃东南部与宁夏南部相交的部分区域以及青海部分市(州、盟)。

图3

图3

人地系统韧性局部空间自相关集聚

基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2019)3266号)制作,底图边界无修改

Fig.3

The cluster graph of local spatial autocorrelation of human-environment system resilience

2.1.3 人地系统韧性重心转移

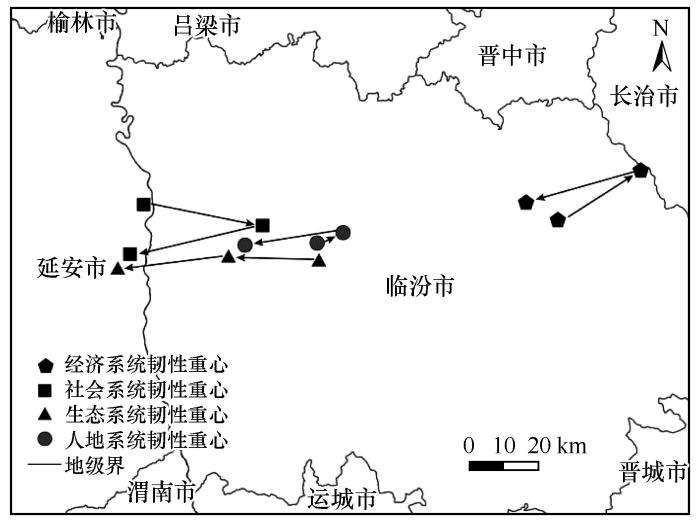

随着黄河流域人地系统韧性空间格局的演变,系统韧性空间分布重心也不断变化迁移(图4、表3)。其中,经济系统韧性重心与人地系统韧性重心均呈现出先东北后西南的迁移路径,且2020年重心点与2000年相比整体西移,表明2000—2020年,流域东西部经济系统韧性与人地系统韧性差异程度整体呈现波动减小的特征。社会系统韧性重心呈现出先东南后西南的转移路径,且2020年重心点与2000年相比整体西移,表明2000—2020年流域东西部社会系统韧性差异程度亦呈现波动减小的特征。与经济系统韧性、社会系统韧性和人地系统韧性重心转移路径不同,黄河流域生态系统韧性整体呈现持续向西的迁移路径,表明2000—2020年,流域东西部生态系统韧性差异程度整体呈现持续减小的特征,可见国家重大生态工程与政策的实施改善了黄河流域中西部生态环境质量,对弱化流域生态系统韧性“东强西弱”的空间分布特征,缩小东西区域生态系统韧性差异程度具有重要意义。

图4

图4

人地系统韧性重心迁移路径

基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2019)3266号)制作,底图边界无修改

Fig.4

Gravity center trajectory of human-environment system resilience

表3 人地系统韧性重心迁移轨迹

Table 3

| 系统韧性 重心 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 迁移距离 /km | 迁移方向 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 经度(°E) | 纬度(°N) | 经度(°E) | 纬度(°N) | 经度(°E) | 纬度(°N) | |||||

| 经济系统 | 111.849 | 36.398 | 112.130 | 36.506 | 111.743 | 36.452 | 63.172 | 东北—西南 | ||

| 社会系统 | 110.469 | 36.504 | 110.859 | 36.431 | 110.415 | 36.368 | 76.295 | 东南—西南 | ||

| 生态系统 | 111.037 | 36.327 | 110.740 | 36.353 | 110.374 | 36.342 | 59.406 | 西北—西南 | ||

| 人地系统 | 111.039 | 36.374 | 111.123 | 36.400 | 110.792 | 36.385 | 37.350 | 东北—西南 | ||

2.2 人地系统韧性耦合协调度

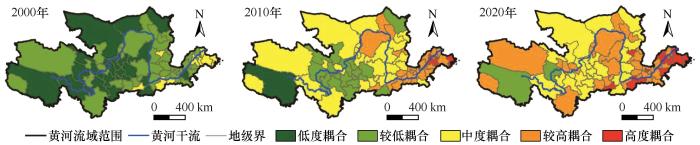

2000—2020年黄河流域人地系统子系统韧性耦合协调度经历了低度、较低耦合主导到中度、较高耦合主导的转变过程,子系统韧性耦合协调度整体不断提升(图5)。2000年,子系统韧性低度耦合、较低耦合的市(州、盟)为62个,几乎遍布整个研究区域,子系统韧性耦合协调度整体较低,究其原因在于经济优先发展的理念导致经济、社会以及生态发展的失调。随着西部大开发战略实施和重大生态工程的建设推进,以及发展理念的逐步转变,黄河流域,特别是流域中西部地区生态环境得到改善,社会事业也随着生产力的提升而快速发展,流域人地系统子系统韧性耦合协调度也随之不断提升。截至2010年,流域人地系统子系统韧性低度耦合、较低耦合的市(州、盟)数量不断减少,而中度、较高耦合的市(州、盟)的数量分别增长至26与24个,主要分布在流域中下游地区。随着生态文明理念与和谐社会建设的推进,黄河流域人地系统子系统韧性中度耦合、较高耦合的市(州、盟)数量持续增加,到2020年分别为25与32个,且分布范围不断向西扩散,几乎布满整个研究区域。

图5

图5

人地系统子系统韧性耦合协调度时空分布

基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2019)3266号)制作,底图边界无修改

Fig.5

Spatial and temporal distribution of coupling coordination degree of human-environment system resilience

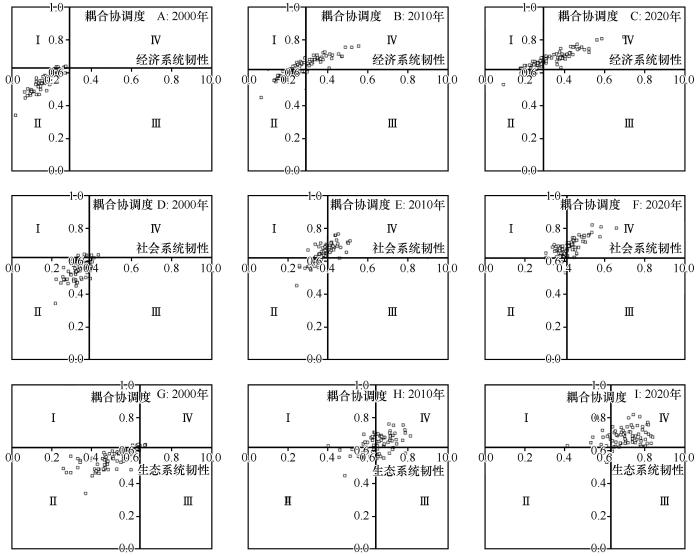

从经济系统韧性与子系统韧性耦合协调度分布来看,2000年黄河流域地市(州、盟)主要分布在第二象限,经济系统韧性与子系统韧性耦合协调度均处于低值区;与2000年相比,2010年研究区地市(州、盟)分布逐渐向第一和第四象限集中,截至2020年有半数地市(州、盟)分布在第四象限,经济系统韧性与子系统韧性耦合协调度多处于高值区,经济系统韧性的提升与子系统韧性耦合协调度同步提升。从社会系统韧性与子系统韧性耦合协调度分布来看,2000年黄河流域地市(州、盟)主要分布在第二象限,社会系统韧性与子系统韧性耦合协调度均处于低值区;随着社会经济的发展,研究区地市(州、盟)分布虽也呈现向第一和第四象限集中的趋势,但速度相对较慢,截至2020年仍有超过半数的地市(州、盟)分布在社会系统韧性值较低的第一与第二象限。从生态系统韧性与子系统韧性耦合协调度分布来看,2000年研究区地市(州、盟)亦主要分布在第二象限,生态系统韧性与子系统韧性耦合协调度均处于低值区;2000年后,研究区地市(州、盟)分布快速向第四象限集中,截至2020年研究区绝大多数的地市(州、盟)分布在生态系统韧性值与子系统韧性耦合协调度值均较高的第四象限,生态系统韧性与子系统韧性耦合协调度同步提升现象明显,且提升速度明显快于经济系统与社会系统(图6)。

图6

图6

系统韧性与耦合协调度数量关系

Fig.6

The quantity relationship between system resilience and coupling coordination degree of system resilience

2000—2020年黄河流域人地系统子系统韧性耦合协调度虽得到提升,但各子系统对提升过程所起的作用不同。整体来看,生态系统韧性发展在子系统韧性耦合协调度提升中所起的带动作用较强,经济系统与社会系统韧性发展所起的带动作用较小。在生产力、科学技术以及生态建设快速发展的影响下,黄河流域人地系统韧性虽得到提升,但发展过程主要依赖于部分子系统的偏向型增长,其中生态系统韧性提升速度整体快于经济系统与社会系统,是推进区域人地系统韧性发展的主要维度,子系统间韧性发展速度不均衡的问题较为明显。此外,该结果亦从侧面显示了黄河流域近20年生态环境整体好转的趋势。

3 讨论

在人地系统韧性评价研究中,指标的合理选取是研究结果科学性的重要保障。本文从经济、社会以及生态等子系统维度出发,进行相关指标的选取,囊括了经济结构、农业生产、对外贸易、经济活力、人口流动、人口(年龄、文化、就业)结构、科教文卫、环境本底、景观格局以及环保意识等众多方面,一定程度上保证了评价结果的科学性。然而由于研究区域范围过大,涉及青藏高原、黄土高原、关中平原以及黄淮海平原等地形地貌单元,区域人地系统特征与结构差异较大,为了保证研究结果区域间的可对比性,在评价指标选取时对区域特色指标关注不够;此外,由于韧性理论的复杂性和动态性,对韧性概念内涵解析仍存在差异,因此,本文所构建的指标体系仍需在进一步论证中完善。

本文研究结果显示,2000—2020年黄河流域人地系统韧性整体呈现增强趋势,表现出东南高、西北低的空间特征,但无论是人地系统还是各子系统,其韧性分布重心均整体向西移动,区域系统韧性差异程度缩小。究其原因有以下3点:首先,可持续发展理念以及新竞争观念的深化发展推动了区域产业结构的升级,一定程度上弱化了产业发展对区域生态环境的不利影响,同时也优化了区域内部以及区域间的经济网络关联,在一定程度上增强了区域人地系统韧性。西部地区,特别是西部能源化工基地,由于前期产业发展单一,产业结构优化升级对人地系统韧性的增强带动作用与东部相比较强。其次,西部大开发战略、精准扶贫工程以及社会主义新农村建设等国家主导的发展战略与工程,亦在一定程度上改善了黄河流域社会经济发展的支撑基础。在这些发展战略与工程实施过程中,国家对流域西部给予了重点的帮扶与投入,促进了区域科教文卫等社会事业发展以及基础设施的完善,极大地增强了区域人地系统韧性,也在一定程度上缩小了西部人地系统韧性与东部的差异。最后,生态文明建设以及退耕还林、退牧还草等生态修复工程的实施,使流域生态环境质量得以改善,特别是中西部生态环境脆弱区,对流域人地系统韧性的增强以及东西部人地系统韧性差距的缩小亦有重要意义。然而,区域人地系统韧性高值区仍集中分布于东部下游地区,东西部差异依然明显。因此,在黄河流域高质量发展建设中,仍需更多地关注西部上游地区的经济、社会以及生态问题,针对区域发展显著问题,因地制宜地制定流域发展路径与政策,缩小区域人地系统韧性差距,进而推动整个流域的协调稳定发展。

4 结论

2000—2020年黄河流域人地系统韧性整体经历了低度韧性、较低韧性主导到中度韧性、较高韧性主导的过程,流域人地系统韧性整体呈现增强趋势。在空间上,流域人地系统韧性空间分布呈现东南高、西北低的空间分布特点,不同时期韧性主导等级不同。

黄河流域人地系统韧性空间分布存在内部集群结构,整体表现出较强的正相关分布现象,即高值集聚和低值集聚是区域人地系统韧性主导分布模式。其中高值集聚区主要分布在下游地区,低值集聚区主要分布在宁夏、甘肃交界地区和青海部分区域。

黄河流域人地系统及子系统韧性空间重心转移路径虽有所差别,但整体均向西偏移,流域东西部人地系统及子系统韧性差异程度整体变小。

2000—2020年黄河流域人地系统子系统韧性耦合协调度整体得到提升,各子系统在增长过程中所起的作用不同。整体来看,生态系统韧性发展对子系统韧性耦合协调度提升所起的带动作用强于经济系统与社会系统韧性发展的带动作用,子系统间韧性发展速度不均衡问题较为明显。

参考文献

Resilience,adaptability and transformability in social-ecological systems

[J].

半干旱区社会-生态系统未来情景分析:以甘肃省榆中县北部山区为例

[J].

Understating complex interactions in socio-ecological systems using system dynamics:a case in the tropical Andes

[J].

Radical aquaculture:transformation/social-ecological systems that advanc sustainable development goals

[J].

The sustainable development index:measuring the ecological efficiency of human development in the anthropocene

[J].

Landscape sustainability science (II):core questions and key approaches

[J].

城市生态韧性时空变化及情景模拟研究:以杭州市为例

[J].

Resilience and stability of ecological systems

[J].

Remotely sensed resilience of tropical forests

[J].

Surrogates for resilience of social-ecological systems

[J].

A systems model approach to determining resilience surrogates for case studies

[J].

Resilience and sustainable development:building adaptive capacity in a world of transformations

[J].

New directions for understanding the spatial resilience of social-ecological systems

[J].

人地韧性视角下城乡治理的逻辑框架

[J].

山洪视角下社区韧性影响因素及其定量分析

[J].

Assessment of the resilience of the agricultural landscapes and associated ecosystem services at multiple scales (a farm and landscape) in Kyrenia (Girne) Region of Northern Cyprus

[J].

An indicator framework for assessing livelihood resilience in the context of social-ecological dynamics

[J].

Livelihood resilience of riverine island dwellers in the face of natural disasters:empirical evidence from Bangladesh

[J].

Marine dependent livelihoods and resilience to environmental change:a case study of Anguilla

[J].

黄河流域城市群韧性度的时空演化特征

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号