0 引言

黄河在经济社会发展和生态安全方面地位重要。黄河流域自西向东横跨中国三大地带,涉及青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九省区,既是重要的生态功能区,又是主要的粮食产区和资源集聚区域,具有特殊的战略性作用,因此在中国经济发展总体布局中占据重要的地位。2019年9月习近平总书记在河南郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话,着眼全国发展大局,明确指出黄河流域在经济社会发展和生态安全方面的重要地位,深刻阐明黄河流域生态保护和高质量发展的重大意义,作出了加强黄河治理保护、推动黄河流域高质量发展的重大部署[1]。2020年1月3日,习近平总书记在中央财经委会议上强调对黄河流域必须下大力气进行大保护、大治理,走生态保护和高质量发展的路子。党的十九届三中全会提出了以流域现代化治理体系为主推动流域生态保护和经济高质量发展的双重新发展目标,党的二十大报告明确将“推动黄河流域生态保护和高质量发展”作为促进区域协调发展的重要方针,并进一步对推动绿色发展、促进人与自然和谐共生提出了更加明确的要求。对于黄河流域进一步的保护治理,将更加有利于推动黄河流域经济高质量发展和维护社会稳定、促进民族团结。

以黄河流域为背景的生态环境与经济社会发展的相关研究中,学者们的关注点主要在理论层面。任保平等[6]重点分析了经济增长、产业发展与生态环境三者之间的耦合协同机理,同时在理论层面为黄河流域经济协调发展构建了包含组织保障、空间治理、政策保障以及体制机制等的支撑体系。李小建等[7]从经济地理学角度为黄河流域的生态环境与经济社会发展提供了研究思路,从人地关系视角形成人类活动与资源环境之间的持久作用机制,从空间异质视角找寻适宜黄河流域特征的区域发展模式。对这一问题的实证分析主要是以经济、社会和资源环境作为一个综合系统进行研究[8-11],大多选取较为宏观的层面[12-14]。张建威等[15]从经济高质量发展角度对黄河流域的生态环境和经济发展水平做了测度分析,并且针对所选取的研究时间段进行了深刻的总结分析,为其他研究提供了很好的参考依据;李梦程等[16]的研究最大的亮点在于将区域PRED协调发展理论作为指标构建基础,使得研究结论更加严谨合理,更具说服力。

综上,当前关于生态环境与经济社会发展的研究成果已经非常丰富,尤其是两者之间协调发展的研究已经具备了坚实的理论基础,以黄河流域为背景的一些相关研究成果也提供了重要的借鉴意义。尽管如此,这一问题的研究在以下方面仍然值得继续深入拓展:首先,生态环境保护对于经济社会发展的促进效应已在现有文献中得到论证,但是关于两者之间相互交叉影响的效应仍是一个值得深入探究的方向;其次,针对黄河流域特殊的地理环境以及差异显著的经济发展水平,选取全面多样化的经济社会发展指标可以使得研究结果更具实际参考意义;最后,既有文献在研究过程中往往会忽视导致生态环境与经济社会发展偏离均衡点的一些间接因素,这些因素对生态环境和经济发展的影响程度较大,针对这一问题仍然需要进一步研究。

1 研究方法

1.1 研究区概况

黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓的约古宗列盆地,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东九省区,横跨东中西部,是连接青藏高原、黄土高原、华北平原的生态廊道。黄河流域地势总体西高东低,西部地区平均海拔不低于4 000 m,地貌以高山为主,冰川地貌丰富;中部地区海拔1 000~2 000 m,主要为黄土地貌,降水较少,水土流失严重;东部地区主要是由黄河携卷泥沙形成的冲积平原。流域内部生态系统复杂多样,矿产资源和土地资源丰富,但是水资源供需失衡显著,生态环境脆弱、水土流失严重,生态环境与经济发展之间的矛盾日益突出。

黄河流域在中国的经济社会发展中占据十分重要的地位,2021年末流域内9省区总人口为4.15亿,约占全国总人口的三分之一;区域生产总值为28.68万亿元,约占全国总量的四分之一。2021年黄河流域内第一、二、三产业的占比为8.9∶41.4∶49.7,与全国平均值7.3∶39.4∶53.3相比,黄河流域内部二三产业占比失衡,第二产业占比过大,第三产业占比偏小,导致流域内部产业结构难以实现优化升级,从而减弱了经济持续发展的驱动力。

黄河流域内部各区域之间发展失衡问题是制约流域整体发展的重要因素,流域中上游的7个省区长期处于发展不充分水平,与下游地区以及其他东部沿海发达地区相比差距显著,过去几年一直是国家脱贫攻坚重点覆盖区域。此外,黄河流域大部分处于内陆,对外开放水平较低,通航能力较差,内部区域之间交通线路建设难度大、进程缓慢,导致区域间资源流通的集聚效应较弱。

1.2 研究方法

1.2.1 区域协调发展指标体系构建

结合黄河流域发展的实际情况,充分考虑了各项数据的科学性、合理性和可得性,遵循指标选取的代表性和系统之间的关联性,同时参考了相关学者的研究成果[17-23]进行了研究指标的选取。考虑到经济社会发展和生态环境发展二者之间相互依存、相互促进的关系以及其对流域整体发展的重要作用,分别选取了经济发展、人民生活、教育发展、公共服务和资源环境5个子系统,经济增长、经济结构等10个二级指标,固定资产投资额、人均财政支出数量等20个三级指标,构建了黄河流域区域协调发展的综合评价指标体系(表1)。文中选用的数据来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国金融年鉴》《中国农村统计年鉴》和各地统计公报、国家及各省统计局网站等,个别数据进行了综合计算整理。上述数据中存在的缺失值,使用插值法、均值法进行补齐。

表1 黄河流域区域协调发展综合评价指标体系

Table 1

| 目标层 | 子系统 | 二级指标 | 三级指标 |

|---|---|---|---|

| 区域协调发展综合指数 | 经济发展 | 经济增长 | 固定资产投资完成额(万元) |

| 人均财政支出数量(万元) | |||

| 经济结构 | 第三产业占GDP比重(%) | ||

| 人均GDP(元) | |||

| 人民生活 | 收入水平 | 城镇人均可支配收入(元) | |

| 农村人均可支配收入(元) | |||

| 消费水平 | 城镇人均消费支出(元) | ||

| 农村人均消费支出(元) | |||

| 教育发展 | 公共教育 | 教育支出占地方财政支出比重(%) | |

| 每万人中高校学生在校数量 | |||

| 科技成果 | 专利申请授权数量(项) | ||

| 人均技术市场成交额(万元) | |||

| 公共服务 | 医疗保障 | 每万人医疗机构床位数 | |

| 单位人口拥有卫生技术人员数 | |||

| 交通设施 | 等级公路里程/国土面积(km·km-2) | ||

| 人均铁路运营里程(km) | |||

| 资源环境 | 资源储备 | 人均耕地面积(hm2) | |

| 人均水资源量(m3) | |||

| 环境保护 | 人均废水排放量(t) | ||

| 建成区绿地覆盖率(%) |

1.2.2 区域协调发展测度模型

将原始数据进行标准化处理,然后采用熵值法对各级指标进行赋权,进一步计算各地区的协调发展水平[24]。

式中:Ci 是协调发展水平;Ii 为i区域的指标值;Ij 为j区域的指标值;n为与区域数i相配对的区域个数。为了能够更加直观地进行协调度的对比分析,将协调度划分为失调、缓和和协调发展3种类型,具体划分如表2所列。

表2 耦合协调度类型划分标准

Table 2

| 一级协调度类型 | 协调发展水平 | 二级协调度类型 |

|---|---|---|

| 失调 | 0.0~0.1 | 极度失调型 |

| 0.1~0.2 | 严重失调型 | |

| 0.2~0.3 | 中度失调型 | |

| 0.3~0.4 | 轻度失调型 | |

| 缓和 | 0.4~0.5 | 临界协调型 |

| 0.5~0.6 | 勉强协调型 | |

| 协调发展 | 0.6~0.7 | 初级协调型 |

| 0.7~0.8 | 中级协调型 | |

| 0.8~0.9 | 良好协调型 | |

| 0.9~1.0 | 优质协调型 |

1.2.3 空间数据分析

借鉴空间计量经济学中对于区域协调发展空间特征的测度,利用全局自相关评价各地区在空间范围内相互依赖的程度,从而反映各个子系统发展的空间集聚特征[25]。全局Moran's I测算如下:

式中:xi 和yj 是区域i和区域j的指标值;s2为区域内该指标的方差;

1.2.4 协调趋势分析

剪刀差方法主要用于测度两个变量或系统变化趋势之间的差异性[13],本研究采用剪刀差来反映社会经济系统V(x)和生态环境系统V(y)对年份的变化趋势,并通过V(x)和V(y)曲线在给定时刻的两切线夹角θ表示,且θ值越小,表示V(x)和V(y)两条曲线变化趋势之间的差异越小。

式中:F′(x)是经济社会系统对年份的变化趋势;F′(y)是资源环境系统对年份的变化趋势;θ是F′(x)和F′(y)两条曲线在给定时刻的两切线夹角,θ越小说明V(x)和V(y)变化趋势之间的差异越小。

1.2.5 区域协调发展影响因素相关性分析

利用相关系数r对资源环境系统与其他影响区域协调的子系统之间的相关性进行分析[26]:

r的取值范围为-1到1,当r=0时,表明xi 和yi 之间没有线性相关关系,相关系数绝对值越大,表明两者之间线性相关性越强,越接近0说明线性相关性越弱。

2 结果与分析

2.1 黄河流域生态环境和经济社会发展协调程度

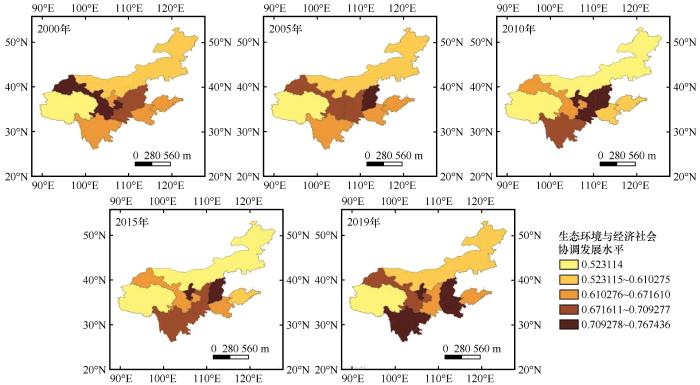

由图1可以得出,2000—2019年青海省和内蒙古自治区生态环境和经济社会协调发展水平落后于其他地区,研究时间段内整体处于勉强协调状态,考虑到两个地区生态环境的脆弱性和相对落后的经济发展水平,这种相对落后的协调发展水平短期内很难实现突破发展。四川省、河南省和宁夏回族自治区在研究时间段内呈现出了相似的发展趋势,从2000年的勉强协调状态逐步过渡到中度协调状态,取得了跨越式的突破发展。同时也说明了生态环境与经济社会协调发展是资源环境和经济社会可持续发展的重要方式,是当前追求均衡发展的有效途径。最具发展特点的地区是山西省,20年内生态环境与经济社会发展协调程度保持在相对稳定的状态并且协调水平值相对较高,说明山西省的经济社会发展对于资源环境的依赖程度较大。从山西省以往的发展模式来看,其主要支柱产业都与煤炭等各类矿产资源息息相关,进一步解释了其生态环境与经济社会发展协调程度数值高的原因。剩余几个省份,甘肃省、陕西省、山东省在所研究时间段内生态环境和经济社会协调水平值变动幅度较大,在勉强协调和中级协调状态之间波动,说明经济社会发展除了受到生态环境的影响之外更大程度上还受制于其他影响因素,资源环境状态的变动对经济社会发展的影响相比较区域内其他地区更小。

图1

图1

黄河流域生态环境和经济社会协调发展水平

Fig.1

The degree of coordination between ecological environment and economic-social development in the Yellow River Basin

2.2 黄河流域区域协调发展全局空间自相关性

由表3可以看出,2000—2019年,各子系统之间的空间自相关程度表现为公共服务>人民生活>教育发展>资源环境>经济发展。

表3 2000—2019年黄河流域各子系统全局Moran's I 值

Table 3

| 年份 | 经济发展 | 人民生活 | 教育发展 | 公共服务 | 资源环境 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2000 | 0.2370 | 0.2540 | 0.2130 | 0.4400 | 0.2720 |

| 2001 | 0.2380 | 0.2620 | 0.2300 | 0.4310 | 0.2930 |

| 2002 | 0.2370 | 0.2590 | 0.2330 | 0.4190 | 0.2580 |

| 2003 | 0.2300 | 0.2630 | 0.2490 | 0.4020 | 0.2160 |

| 2004 | 0.2170 | 0.2430 | 0.2490 | 0.4370 | 0.2390 |

| 2005 | 0.2250 | 0.2450 | 0.2460 | 0.4100 | 0.2020 |

| 2006 | 0.2020 | 0.2360 | 0.2520 | 0.3930 | 0.1950 |

| 2007 | 0.1910 | 0.2380 | 0.2640 | 0.3760 | 0.2040 |

| 2008 | 0.2030 | 0.2520 | 0.2680 | 0.3730 | 0.2160 |

| 2009 | 0.2350 | 0.2530 | 0.2590 | 0.3570 | 0.2070 |

| 2010 | 0.2690 | 0.2860 | 0.2450 | 0.4720 | 0.3040 |

| 2011 | 0.2700 | 0.2940 | 0.2620 | 0.4630 | 0.3250 |

| 2012 | 0.2690 | 0.2910 | 0.2650 | 0.4510 | 0.2900 |

| 2013 | 0.2620 | 0.2950 | 0.2810 | 0.4340 | 0.2480 |

| 2014 | 0.2490 | 0.2750 | 0.2810 | 0.4690 | 0.2710 |

| 2015 | 0.2570 | 0.2770 | 0.2780 | 0.4420 | 0.2340 |

| 2016 | 0.2340 | 0.2680 | 0.2840 | 0.4250 | 0.2270 |

| 2017 | 0.2230 | 0.2700 | 0.2960 | 0.4080 | 0.2360 |

| 2018 | 0.2350 | 0.2840 | 0.3000 | 0.4050 | 0.2480 |

| 2019 | 0.2670 | 0.2850 | 0.2910 | 0.3890 | 0.2390 |

| 均值 | 0.2375 | 0.2665 | 0.2623 | 0.4198 | 0.2462 |

从单个子系统的具体指数来看,经济发展子系统的全局Moran's I指数分布于0.25左右,处于较低水平且近年来趋势变动频繁,2007年降至最低值0.191,进一步表明黄河流域各省区经济发展与区域整体发展之间的相关程度较弱,存在发展不均衡、不稳定的现象,区域内部收入差距过大是阻碍区域经济一体化发展的重要原因。教育发展子系统的空间自相关性近年来有上升趋势,但是数值水平相对处于较低水平。2018年教育发展的全局Moran's I指数上升至0.3,是20年内该子系统全局Moran's I指数最大值,2019年稍有回落,说明各地区的教育系统之间没有明显的相关性。山东省和河南省科教水平相对较高,但是难以带动流域内其他省区科教水平的发展,一方面是各省区之间经济发展程度的差异,另一方面教育资源自身固有的地缘特色也阻碍着黄河流域科教水平的均等化发展。公共服务子系统的全局Moran's I指数在研究时间段内相比较其他子系统处于中等水平,且在研究期间呈现出单一的下降趋势,2000年全局Moran's I指数为0.44,2019年下降至0.389,20年内下降了0.051。公共服务子系统主要涉及一些基础设施建设,受经济发展和地理环境因素影响较大,黄河流域各地区之间经济发展水平差异较大,黄河上游一些省区环境恶劣、资源匮乏,医疗通讯等方面的建设水平远远落后于中下游地区,因此使得黄河流域整体的公共服务水平处于相对较低水平。人民生活子系统的全局Moran's I指数在所研究时间段内大都处于较低水平,不同年份波动幅度较小,处于相对稳定的低水平状态。这说明黄河流域各省区人民生活子系统在空间上并没有明显的集聚特征,人民生活处于较为分散的状态。子系统全局Moran's I指数在所研究时间段内呈现出不规则的波动变化,整体处于较低水平,均值为0.2665,2013年达到最大值0.295,2017年跌至最低值0.27。由于资源环境具有较强的地理分布特征,且享有地缘专属特质,难以实现区域之间的自由流动,使得黄河流域各省区之间资源分布较为分散,且各个地区之间缺乏具有集聚效应的关联产业。

2.3 黄河流域生态环境与经济社会协调发展

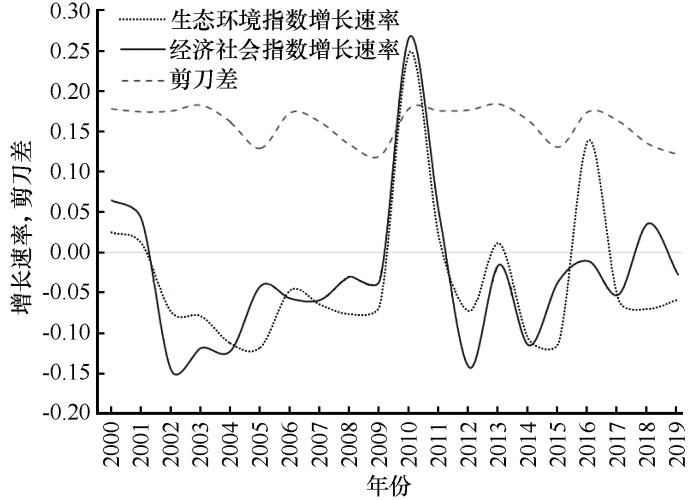

黄河流域各省区生态环境系统与经济社会系统增长速率的剪刀差值变动比较稳定,呈现出相对平缓的趋势,大致在0.15附近波动(表4,图2)。这说明在2000—2019年,黄河流域生态环境和经济社会发展之间演化速率的差异维持在一个正常水平,发展较为稳定。从整体的波动趋势来看,2015—2016年,两个系统之间的演化速率差异呈现出明显的增大,说明随着经济社会的发展和人民生活水平的提升,对生态环境的负向作用也越发明显。2013—2015年和2016—2019年两个时间段内,黄河流域生态环境与经济社会发展之间的演化速率差异处于下降趋势,说明在这两个时期生态环境对于经济发展的限制作用比较显著,由于生态环境压力的不断增大,以损害生态环境支撑经济发展的发展模式逐渐暴露出弊端,人们将发展目光转向更加长远可持续的模式。

表4 黄河流域生态环境与经济社会发展的增长速率及剪刀差

Table 4

| 年份 | 生态环境指数 | 经济社会指数 | 生态环境指数增长速率 | 经济社会指数增长速率 | 剪刀差 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2000 | 0.3822 | 0.2102 | 0.0247 | 0.0647 | 0.1776 |

| 2001 | 0.3877 | 0.2199 | 0.0111 | 0.0414 | 0.1740 |

| 2002 | 0.3594 | 0.1875 | -0.0739 | -0.1461 | 0.1750 |

| 2003 | 0.3634 | 0.1845 | -0.0790 | -0.1185 | 0.1822 |

| 2004 | 0.3238 | 0.1624 | -0.1130 | -0.1217 | 0.1614 |

| 2005 | 0.2877 | 0.1556 | -0.1174 | -0.0414 | 0.1291 |

| 2006 | 0.3279 | 0.1539 | -0.0467 | -0.0571 | 0.1732 |

| 2007 | 0.3087 | 0.1454 | -0.0649 | -0.0588 | 0.1612 |

| 2008 | 0.2870 | 0.1510 | -0.0764 | -0.0297 | 0.1330 |

| 2009 | 0.2702 | 0.1466 | -0.0648 | -0.0339 | 0.1196 |

| 2010 | 0.3835 | 0.2178 | 0.2483 | 0.2681 | 0.1789 |

| 2011 | 0.3890 | 0.2275 | 0.0143 | 0.0448 | 0.1753 |

| 2012 | 0.3607 | 0.1951 | -0.0727 | -0.1427 | 0.1763 |

| 2013 | 0.3647 | 0.1921 | 0.0111 | -0.0151 | 0.1835 |

| 2014 | 0.3251 | 0.1700 | -0.1085 | -0.1152 | 0.1627 |

| 2015 | 0.2890 | 0.1640 | -0.1110 | -0.0349 | 0.1304 |

| 2016 | 0.3292 | 0.1623 | 0.1391 | -0.0106 | 0.1745 |

| 2017 | 0.3100 | 0.1538 | -0.0585 | -0.0523 | 0.1625 |

| 2018 | 0.2883 | 0.1594 | -0.0700 | 0.0362 | 0.1343 |

| 2019 | 0.2715 | 0.1550 | -0.0584 | -0.0274 | 0.1209 |

图2

图2

生态环境系统与经济社会系统的剪刀差演变过程

Fig.2

The evolution process of the scissors difference between the ecological environment system and the economic-social system

从图2可以看出,在2000—2014年,经济社会指数增长速率和生态环境指数增长速率的变动趋势大致趋于一致,说明在这一时间段内经济社会发展和生态环境之间具有一定的相关性,互相之间影响作用显著。2015—2019年,经济社会指数增长速率和生态环境指数增长速率的变动趋势发生了反转,两者之间变动趋势呈反向相关,说明在这一时期生态环境对于经济发展的限制作用明显,黄河流域各省区经济发展正在试图逐步摆脱过去固有的对生态环境的过度依赖,寻求更加绿色健康可持续的新发展模式。

2.4 黄河流域协调发展影响因素相关性

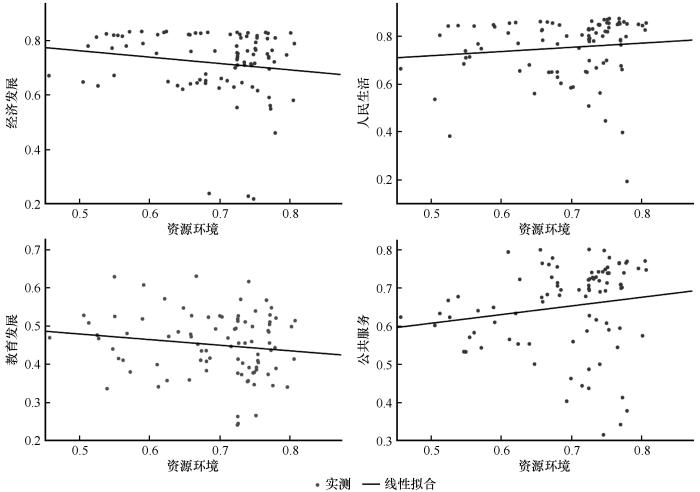

由图3可以看出,经济发展和人民生活两个子系统与资源环境子系统之间的相关性趋势较为明显,说明生态环境水平的发展情况会较为直接地影响区域内的经济发展水平和人民生活水平。在生态环境好、自然资源丰富的地区一般会围绕这些天然优势形成一系列相关产业,吸引大量资本流入的同时为当地创造更多就业创业机遇,提高当地居民的收入水平,更加有利于提升人民的生活满意度和幸福感。此外,与经济发展和人民生活相比,公共服务和教育发展水平受生态环境发展的影响就表现出了较弱的趋势,说明自然环境对于这一类社会服务能力水平的影响应属于间接影响,更多的是受到上述经济发展和人民生活两子系统的传递作用影响。区域的公共服务和教育发展水平与经济发展水平息息相关,对生态环境的影响较弱,经济发展起到了中介作用。从黄河流域的实际情况来看,地理环境的特殊性和多样性导致流域内部出现资源利用效率低、区域之间交通建设滞后等问题,严重阻碍了黄河流域经济发展水平的提升,进而导致流域内的公共服务和教育发展水平都远低于其他生态环境相对占优的地区。

图3

图3

黄河流域生态环境和经济社会各子系统相关程度

Fig.3

The correlation degree of the ecological, environment-economic-social subsystems in the Yellow River Basin

3 结论及启示

3.1 结论

总体来看,2000—2019年黄河流域各省区的生态环境和经济社会发展协调程度差异化特征较为明显,不同地区之间的协调程度和变动趋势各有特点。其中,青海省和内蒙古自治区处于勉强协调状态;四川省、河南省和宁夏回族自治区从2000年的勉强协调状态逐步过渡到中度协调状态,取得了跨越式的突破发展;山西省2000—2019年生态环境与经济社会发展协调程度保持在一个相对稳定的状态并且协调水平值相对较高;甘肃省、陕西省、山东省在所研究时间段内生态环境和经济社会协调水平值变动幅度较大,在勉强协调和中级协调状态之间波动。各子系统之间的空间自相关程度表现为:公共服务>人民生活>教育发展>资源环境>经济发展。各子系统全局Moran's I指数总体上处于较低水平,各地区经济发展与区域整体发展的空间相关性不断减弱,人民生活和教育发展也没有呈现出明显的空间相关性,公共服务的全局Moran's I指数在研究期间呈现出单一的下降趋势。资源环境子系统全局Moran's I指数在所研究时间段内呈现出不规则的波动变化,整体处于较低水平,均值为0.2462。

黄河流域各省区生态环境系统与经济社会系统增长速率的剪刀差值变动比较稳定,呈现出相对平缓的趋势,大致在0.15水平范围内波动。这说明在2000—2019年,黄河流域生态环境和经济社会发展之间演化速率的差异维持在正常水平,发展较为稳定。

经济发展、人民生活、教育发展、公共服务和资源环境5个子系统之间的相关系数绝对值呈现出差异化特征,说明黄河流域生态环境与社会经济发展的影响因素较为复杂,各个子系统对于区域整体发展的影响程度不同。发展模式符合“木桶效应”,水平较低的子系统是拉低整体发展水平的重要因素,在未来发展过程中应注重补齐短板,实现协同发展。

3.2 启示

黄河流域经济发展状况整体趋于向好,但是地区之间的发展差异较大,生态环境与经济社会协调发展程度仍处于较低水平。资源配置失衡及产业结构不合理是导致黄河流域内部协调水平低的主要原因,对此政府层面应大力推进基础设施建设,为区域间资源调配提供更大的便捷性。同时,适当地引进一些其他地区的产业转移,补齐区域内部产业结构短板,促进区域整体协调发展。

黄河流域上游地区的自然资源储量丰富,生态环境脆弱,经济社会发展相对落后。在未来发展阶段要转变生产方式,优化升级产业结构,注重绿色产业发展,进一步规范自然资源开采利用,加强对于已经受到破坏的生态环境的修复保护。此外,针对一些生态环境异常脆弱的地区,还应该利用高新技术手段打造自然生态资源价值转化新渠道,实现保护开发同步化新模式。

黄河流域生态环境与社会经济发展的影响因素较为复杂,实现流域整体的协同发展需要考虑区域特点,杜绝一刀切式制定发展政策,应注重消除区域发展短板,重点破除限制区域实现一体化发展的主导因素。综合考虑影响流域内生态环境与社会经济发展的各类因素,从区域整体发展视角积极探索实现区域协同发展的新途径,为推动黄河流域生态保护和高质量发展提供新思路。

参考文献

The Effectiveness of environmental monitoring and enforcement:a review of the empirical evidence

[J].

The impact on Chinese economic growth and energy consumption of the global financial crisis:an input-output analysis

[J].

黄河流域城市群高质量发展评估与空间格局分异

[J].

黄河流域产业绿色化与生态环境绿色化耦合协调度时空演变

[J].

黄河流域旅游经济发展与生态环境压力的时空特征及动态解耦过程

[J].

中原经济区城镇化与生态环境耦合发展时空差异研究

[J].

中国生态-经济-社会系统协调发展时空分异及影响机制

[J].

基于适应性循环理论的区域生态风险时空演变评估:以长江三角洲城市群为例

[J].

京津冀城市群协同发展的理论基础与规律性分析

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号