我国生态安全面临的挑战与对策

1

2015

... 土地沙化是人类面临的重要环境挑战,其造成的生态环境恶化、土地资源丧失及经济贫困化直接危及人类的生存和社会的可持续发展[1-3].根据第六次全国荒漠化和沙化调查结果,截至2019年,全国荒漠化土地面积257.37万km2,沙化土地面积168.78万km2[4].科尔沁沙地作为中国四大沙地中面积最大的沙地(总面积达4.23万km2,沙地占其总面积的20%,其中流动沙丘占7%,半固定沙丘占7%,固定沙丘占6%),是京津冀风沙的主要源头,也是中国荒漠化治理的重点区域[5].从20世纪50年代开始,中国陆续实施了“三北”防护林体系建设、京津风沙源治理、全国防沙治沙综合示范区项目等工程,特别是2011年开始启动“三北”工程百万亩防风固沙林基地建设,促进了科尔沁沙地的综合治理[6].目前易治理的沙漠化土地基本上已经治理或正在治理了,剩下的绝大部分都属于难啃的硬骨头[4].具体来讲,部分区域河流冲积、风积作用强烈,分布有大量连片成带的高大流动沙丘,治理难度较大,已成为科尔沁沙地沙化土地治理的难点. ...

国土空间生态修复亟待把握的几个要点

1

2021

... 土地沙化是人类面临的重要环境挑战,其造成的生态环境恶化、土地资源丧失及经济贫困化直接危及人类的生存和社会的可持续发展[1-3].根据第六次全国荒漠化和沙化调查结果,截至2019年,全国荒漠化土地面积257.37万km2,沙化土地面积168.78万km2[4].科尔沁沙地作为中国四大沙地中面积最大的沙地(总面积达4.23万km2,沙地占其总面积的20%,其中流动沙丘占7%,半固定沙丘占7%,固定沙丘占6%),是京津冀风沙的主要源头,也是中国荒漠化治理的重点区域[5].从20世纪50年代开始,中国陆续实施了“三北”防护林体系建设、京津风沙源治理、全国防沙治沙综合示范区项目等工程,特别是2011年开始启动“三北”工程百万亩防风固沙林基地建设,促进了科尔沁沙地的综合治理[6].目前易治理的沙漠化土地基本上已经治理或正在治理了,剩下的绝大部分都属于难啃的硬骨头[4].具体来讲,部分区域河流冲积、风积作用强烈,分布有大量连片成带的高大流动沙丘,治理难度较大,已成为科尔沁沙地沙化土地治理的难点. ...

第六次全国荒漠化和沙化调查主要结果及分析

2

2023

... 土地沙化是人类面临的重要环境挑战,其造成的生态环境恶化、土地资源丧失及经济贫困化直接危及人类的生存和社会的可持续发展[1-3].根据第六次全国荒漠化和沙化调查结果,截至2019年,全国荒漠化土地面积257.37万km2,沙化土地面积168.78万km2[4].科尔沁沙地作为中国四大沙地中面积最大的沙地(总面积达4.23万km2,沙地占其总面积的20%,其中流动沙丘占7%,半固定沙丘占7%,固定沙丘占6%),是京津冀风沙的主要源头,也是中国荒漠化治理的重点区域[5].从20世纪50年代开始,中国陆续实施了“三北”防护林体系建设、京津风沙源治理、全国防沙治沙综合示范区项目等工程,特别是2011年开始启动“三北”工程百万亩防风固沙林基地建设,促进了科尔沁沙地的综合治理[6].目前易治理的沙漠化土地基本上已经治理或正在治理了,剩下的绝大部分都属于难啃的硬骨头[4].具体来讲,部分区域河流冲积、风积作用强烈,分布有大量连片成带的高大流动沙丘,治理难度较大,已成为科尔沁沙地沙化土地治理的难点. ...

... [4].具体来讲,部分区域河流冲积、风积作用强烈,分布有大量连片成带的高大流动沙丘,治理难度较大,已成为科尔沁沙地沙化土地治理的难点. ...

基于地学规律的科尔沁沙地土地整治与生态修复规划方法

1

2021

... 土地沙化是人类面临的重要环境挑战,其造成的生态环境恶化、土地资源丧失及经济贫困化直接危及人类的生存和社会的可持续发展[1-3].根据第六次全国荒漠化和沙化调查结果,截至2019年,全国荒漠化土地面积257.37万km2,沙化土地面积168.78万km2[4].科尔沁沙地作为中国四大沙地中面积最大的沙地(总面积达4.23万km2,沙地占其总面积的20%,其中流动沙丘占7%,半固定沙丘占7%,固定沙丘占6%),是京津冀风沙的主要源头,也是中国荒漠化治理的重点区域[5].从20世纪50年代开始,中国陆续实施了“三北”防护林体系建设、京津风沙源治理、全国防沙治沙综合示范区项目等工程,特别是2011年开始启动“三北”工程百万亩防风固沙林基地建设,促进了科尔沁沙地的综合治理[6].目前易治理的沙漠化土地基本上已经治理或正在治理了,剩下的绝大部分都属于难啃的硬骨头[4].具体来讲,部分区域河流冲积、风积作用强烈,分布有大量连片成带的高大流动沙丘,治理难度较大,已成为科尔沁沙地沙化土地治理的难点. ...

中国履行《联合国防治荒漠化公约》:行动、问题与对策

1

2023

... 土地沙化是人类面临的重要环境挑战,其造成的生态环境恶化、土地资源丧失及经济贫困化直接危及人类的生存和社会的可持续发展[1-3].根据第六次全国荒漠化和沙化调查结果,截至2019年,全国荒漠化土地面积257.37万km2,沙化土地面积168.78万km2[4].科尔沁沙地作为中国四大沙地中面积最大的沙地(总面积达4.23万km2,沙地占其总面积的20%,其中流动沙丘占7%,半固定沙丘占7%,固定沙丘占6%),是京津冀风沙的主要源头,也是中国荒漠化治理的重点区域[5].从20世纪50年代开始,中国陆续实施了“三北”防护林体系建设、京津风沙源治理、全国防沙治沙综合示范区项目等工程,特别是2011年开始启动“三北”工程百万亩防风固沙林基地建设,促进了科尔沁沙地的综合治理[6].目前易治理的沙漠化土地基本上已经治理或正在治理了,剩下的绝大部分都属于难啃的硬骨头[4].具体来讲,部分区域河流冲积、风积作用强烈,分布有大量连片成带的高大流动沙丘,治理难度较大,已成为科尔沁沙地沙化土地治理的难点. ...

我国沙漠化研究的若干问题:1.沙漠化的概念及其内涵

1

2003

... 目前不同地区采取的治沙措施多种多样,如草方格建设、生物沙障、植树造林、人工植被体系重建和围封禁牧等.草方格被誉为“中国魔方”,是一种普遍应用的防沙治沙工程措施.一方面,通过增加地面空气动力学粗糙度,将地面风速降低到低于起沙风速,可以有效地控制沙粒的运动;另一方面,通过阻断风沙流,降低风的携沙能力,可以减少风沙的运动,从而达到防风固沙的目的[7-8].针对草方格使用年限较短等问题,逐渐用活体植株代替秸秆等材料,逐步发展形成了生物沙障[9].与草方格相比,生物沙障具有一次建植、多年受益的优势,其缺点是建植成本较高,尤其是建植初期,需消耗大量的人力物力,且为保证成活率,前期需大量的人工管理[10-11].在材料选择上,一般以当地乡土灌木作为首选树种(成活率和保持率高),另外也可选择适宜性高且有一定经济效益的灌木(如蜜源植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla),可加工成饲草料,也可直接进行适度放牧),从而降低风蚀、控制沙化、提升区域生态修复和沙化土地的恢复[12-13].这两种方式“复绿”的草地尽管生产力提高了,但仍存在群落结构简单、生物多样性低下、土壤结构差、涵养水源和固碳等生态功能弱等问题.自然恢复是植被恢复中广为应用的重要手段,采用水泥桩和刺围栏设施,完全隔绝大型草食动物采食,依靠自然演替来恢复已退化的生态系统,从而实现恢复后生态系统的生物多样性、结构和功能的完整性、稳定性和可持续性[14].围封后表层土壤碳氮含量、植被生物量及物种丰富度均有大幅度提高[15-16].这种方法恢复的生态系统稳定性高,但通常恢复过程漫长. ...

干旱沙区土壤空间异质性变化对植被恢复的影响

1

2005

... 目前不同地区采取的治沙措施多种多样,如草方格建设、生物沙障、植树造林、人工植被体系重建和围封禁牧等.草方格被誉为“中国魔方”,是一种普遍应用的防沙治沙工程措施.一方面,通过增加地面空气动力学粗糙度,将地面风速降低到低于起沙风速,可以有效地控制沙粒的运动;另一方面,通过阻断风沙流,降低风的携沙能力,可以减少风沙的运动,从而达到防风固沙的目的[7-8].针对草方格使用年限较短等问题,逐渐用活体植株代替秸秆等材料,逐步发展形成了生物沙障[9].与草方格相比,生物沙障具有一次建植、多年受益的优势,其缺点是建植成本较高,尤其是建植初期,需消耗大量的人力物力,且为保证成活率,前期需大量的人工管理[10-11].在材料选择上,一般以当地乡土灌木作为首选树种(成活率和保持率高),另外也可选择适宜性高且有一定经济效益的灌木(如蜜源植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla),可加工成饲草料,也可直接进行适度放牧),从而降低风蚀、控制沙化、提升区域生态修复和沙化土地的恢复[12-13].这两种方式“复绿”的草地尽管生产力提高了,但仍存在群落结构简单、生物多样性低下、土壤结构差、涵养水源和固碳等生态功能弱等问题.自然恢复是植被恢复中广为应用的重要手段,采用水泥桩和刺围栏设施,完全隔绝大型草食动物采食,依靠自然演替来恢复已退化的生态系统,从而实现恢复后生态系统的生物多样性、结构和功能的完整性、稳定性和可持续性[14].围封后表层土壤碳氮含量、植被生物量及物种丰富度均有大幅度提高[15-16].这种方法恢复的生态系统稳定性高,但通常恢复过程漫长. ...

生物沙障治沙造林技术研究

1

2013

... 目前不同地区采取的治沙措施多种多样,如草方格建设、生物沙障、植树造林、人工植被体系重建和围封禁牧等.草方格被誉为“中国魔方”,是一种普遍应用的防沙治沙工程措施.一方面,通过增加地面空气动力学粗糙度,将地面风速降低到低于起沙风速,可以有效地控制沙粒的运动;另一方面,通过阻断风沙流,降低风的携沙能力,可以减少风沙的运动,从而达到防风固沙的目的[7-8].针对草方格使用年限较短等问题,逐渐用活体植株代替秸秆等材料,逐步发展形成了生物沙障[9].与草方格相比,生物沙障具有一次建植、多年受益的优势,其缺点是建植成本较高,尤其是建植初期,需消耗大量的人力物力,且为保证成活率,前期需大量的人工管理[10-11].在材料选择上,一般以当地乡土灌木作为首选树种(成活率和保持率高),另外也可选择适宜性高且有一定经济效益的灌木(如蜜源植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla),可加工成饲草料,也可直接进行适度放牧),从而降低风蚀、控制沙化、提升区域生态修复和沙化土地的恢复[12-13].这两种方式“复绿”的草地尽管生产力提高了,但仍存在群落结构简单、生物多样性低下、土壤结构差、涵养水源和固碳等生态功能弱等问题.自然恢复是植被恢复中广为应用的重要手段,采用水泥桩和刺围栏设施,完全隔绝大型草食动物采食,依靠自然演替来恢复已退化的生态系统,从而实现恢复后生态系统的生物多样性、结构和功能的完整性、稳定性和可持续性[14].围封后表层土壤碳氮含量、植被生物量及物种丰富度均有大幅度提高[15-16].这种方法恢复的生态系统稳定性高,但通常恢复过程漫长. ...

不同生物沙障对科尔沁流动沙丘植被恢复及土壤湿度的影响

1

2018

... 目前不同地区采取的治沙措施多种多样,如草方格建设、生物沙障、植树造林、人工植被体系重建和围封禁牧等.草方格被誉为“中国魔方”,是一种普遍应用的防沙治沙工程措施.一方面,通过增加地面空气动力学粗糙度,将地面风速降低到低于起沙风速,可以有效地控制沙粒的运动;另一方面,通过阻断风沙流,降低风的携沙能力,可以减少风沙的运动,从而达到防风固沙的目的[7-8].针对草方格使用年限较短等问题,逐渐用活体植株代替秸秆等材料,逐步发展形成了生物沙障[9].与草方格相比,生物沙障具有一次建植、多年受益的优势,其缺点是建植成本较高,尤其是建植初期,需消耗大量的人力物力,且为保证成活率,前期需大量的人工管理[10-11].在材料选择上,一般以当地乡土灌木作为首选树种(成活率和保持率高),另外也可选择适宜性高且有一定经济效益的灌木(如蜜源植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla),可加工成饲草料,也可直接进行适度放牧),从而降低风蚀、控制沙化、提升区域生态修复和沙化土地的恢复[12-13].这两种方式“复绿”的草地尽管生产力提高了,但仍存在群落结构简单、生物多样性低下、土壤结构差、涵养水源和固碳等生态功能弱等问题.自然恢复是植被恢复中广为应用的重要手段,采用水泥桩和刺围栏设施,完全隔绝大型草食动物采食,依靠自然演替来恢复已退化的生态系统,从而实现恢复后生态系统的生物多样性、结构和功能的完整性、稳定性和可持续性[14].围封后表层土壤碳氮含量、植被生物量及物种丰富度均有大幅度提高[15-16].这种方法恢复的生态系统稳定性高,但通常恢复过程漫长. ...

科尔沁沙地植物再生沙障人工群落结构特征

1

2007

... 目前不同地区采取的治沙措施多种多样,如草方格建设、生物沙障、植树造林、人工植被体系重建和围封禁牧等.草方格被誉为“中国魔方”,是一种普遍应用的防沙治沙工程措施.一方面,通过增加地面空气动力学粗糙度,将地面风速降低到低于起沙风速,可以有效地控制沙粒的运动;另一方面,通过阻断风沙流,降低风的携沙能力,可以减少风沙的运动,从而达到防风固沙的目的[7-8].针对草方格使用年限较短等问题,逐渐用活体植株代替秸秆等材料,逐步发展形成了生物沙障[9].与草方格相比,生物沙障具有一次建植、多年受益的优势,其缺点是建植成本较高,尤其是建植初期,需消耗大量的人力物力,且为保证成活率,前期需大量的人工管理[10-11].在材料选择上,一般以当地乡土灌木作为首选树种(成活率和保持率高),另外也可选择适宜性高且有一定经济效益的灌木(如蜜源植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla),可加工成饲草料,也可直接进行适度放牧),从而降低风蚀、控制沙化、提升区域生态修复和沙化土地的恢复[12-13].这两种方式“复绿”的草地尽管生产力提高了,但仍存在群落结构简单、生物多样性低下、土壤结构差、涵养水源和固碳等生态功能弱等问题.自然恢复是植被恢复中广为应用的重要手段,采用水泥桩和刺围栏设施,完全隔绝大型草食动物采食,依靠自然演替来恢复已退化的生态系统,从而实现恢复后生态系统的生物多样性、结构和功能的完整性、稳定性和可持续性[14].围封后表层土壤碳氮含量、植被生物量及物种丰富度均有大幅度提高[15-16].这种方法恢复的生态系统稳定性高,但通常恢复过程漫长. ...

科尔沁沙地杨柴生物沙障平茬复壮技术研究

1

2011

... 目前不同地区采取的治沙措施多种多样,如草方格建设、生物沙障、植树造林、人工植被体系重建和围封禁牧等.草方格被誉为“中国魔方”,是一种普遍应用的防沙治沙工程措施.一方面,通过增加地面空气动力学粗糙度,将地面风速降低到低于起沙风速,可以有效地控制沙粒的运动;另一方面,通过阻断风沙流,降低风的携沙能力,可以减少风沙的运动,从而达到防风固沙的目的[7-8].针对草方格使用年限较短等问题,逐渐用活体植株代替秸秆等材料,逐步发展形成了生物沙障[9].与草方格相比,生物沙障具有一次建植、多年受益的优势,其缺点是建植成本较高,尤其是建植初期,需消耗大量的人力物力,且为保证成活率,前期需大量的人工管理[10-11].在材料选择上,一般以当地乡土灌木作为首选树种(成活率和保持率高),另外也可选择适宜性高且有一定经济效益的灌木(如蜜源植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla),可加工成饲草料,也可直接进行适度放牧),从而降低风蚀、控制沙化、提升区域生态修复和沙化土地的恢复[12-13].这两种方式“复绿”的草地尽管生产力提高了,但仍存在群落结构简单、生物多样性低下、土壤结构差、涵养水源和固碳等生态功能弱等问题.自然恢复是植被恢复中广为应用的重要手段,采用水泥桩和刺围栏设施,完全隔绝大型草食动物采食,依靠自然演替来恢复已退化的生态系统,从而实现恢复后生态系统的生物多样性、结构和功能的完整性、稳定性和可持续性[14].围封后表层土壤碳氮含量、植被生物量及物种丰富度均有大幅度提高[15-16].这种方法恢复的生态系统稳定性高,但通常恢复过程漫长. ...

冀北沙漠化土地黄柳生物沙障防风阻沙与土壤改良效益分析

1

2010

... 目前不同地区采取的治沙措施多种多样,如草方格建设、生物沙障、植树造林、人工植被体系重建和围封禁牧等.草方格被誉为“中国魔方”,是一种普遍应用的防沙治沙工程措施.一方面,通过增加地面空气动力学粗糙度,将地面风速降低到低于起沙风速,可以有效地控制沙粒的运动;另一方面,通过阻断风沙流,降低风的携沙能力,可以减少风沙的运动,从而达到防风固沙的目的[7-8].针对草方格使用年限较短等问题,逐渐用活体植株代替秸秆等材料,逐步发展形成了生物沙障[9].与草方格相比,生物沙障具有一次建植、多年受益的优势,其缺点是建植成本较高,尤其是建植初期,需消耗大量的人力物力,且为保证成活率,前期需大量的人工管理[10-11].在材料选择上,一般以当地乡土灌木作为首选树种(成活率和保持率高),另外也可选择适宜性高且有一定经济效益的灌木(如蜜源植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla),可加工成饲草料,也可直接进行适度放牧),从而降低风蚀、控制沙化、提升区域生态修复和沙化土地的恢复[12-13].这两种方式“复绿”的草地尽管生产力提高了,但仍存在群落结构简单、生物多样性低下、土壤结构差、涵养水源和固碳等生态功能弱等问题.自然恢复是植被恢复中广为应用的重要手段,采用水泥桩和刺围栏设施,完全隔绝大型草食动物采食,依靠自然演替来恢复已退化的生态系统,从而实现恢复后生态系统的生物多样性、结构和功能的完整性、稳定性和可持续性[14].围封后表层土壤碳氮含量、植被生物量及物种丰富度均有大幅度提高[15-16].这种方法恢复的生态系统稳定性高,但通常恢复过程漫长. ...

自然恢复的认知体系

1

2023

... 目前不同地区采取的治沙措施多种多样,如草方格建设、生物沙障、植树造林、人工植被体系重建和围封禁牧等.草方格被誉为“中国魔方”,是一种普遍应用的防沙治沙工程措施.一方面,通过增加地面空气动力学粗糙度,将地面风速降低到低于起沙风速,可以有效地控制沙粒的运动;另一方面,通过阻断风沙流,降低风的携沙能力,可以减少风沙的运动,从而达到防风固沙的目的[7-8].针对草方格使用年限较短等问题,逐渐用活体植株代替秸秆等材料,逐步发展形成了生物沙障[9].与草方格相比,生物沙障具有一次建植、多年受益的优势,其缺点是建植成本较高,尤其是建植初期,需消耗大量的人力物力,且为保证成活率,前期需大量的人工管理[10-11].在材料选择上,一般以当地乡土灌木作为首选树种(成活率和保持率高),另外也可选择适宜性高且有一定经济效益的灌木(如蜜源植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla),可加工成饲草料,也可直接进行适度放牧),从而降低风蚀、控制沙化、提升区域生态修复和沙化土地的恢复[12-13].这两种方式“复绿”的草地尽管生产力提高了,但仍存在群落结构简单、生物多样性低下、土壤结构差、涵养水源和固碳等生态功能弱等问题.自然恢复是植被恢复中广为应用的重要手段,采用水泥桩和刺围栏设施,完全隔绝大型草食动物采食,依靠自然演替来恢复已退化的生态系统,从而实现恢复后生态系统的生物多样性、结构和功能的完整性、稳定性和可持续性[14].围封后表层土壤碳氮含量、植被生物量及物种丰富度均有大幅度提高[15-16].这种方法恢复的生态系统稳定性高,但通常恢复过程漫长. ...

长期围封对退化草原植被、土壤理化及土壤微生物特征的影响

1

2021

... 目前不同地区采取的治沙措施多种多样,如草方格建设、生物沙障、植树造林、人工植被体系重建和围封禁牧等.草方格被誉为“中国魔方”,是一种普遍应用的防沙治沙工程措施.一方面,通过增加地面空气动力学粗糙度,将地面风速降低到低于起沙风速,可以有效地控制沙粒的运动;另一方面,通过阻断风沙流,降低风的携沙能力,可以减少风沙的运动,从而达到防风固沙的目的[7-8].针对草方格使用年限较短等问题,逐渐用活体植株代替秸秆等材料,逐步发展形成了生物沙障[9].与草方格相比,生物沙障具有一次建植、多年受益的优势,其缺点是建植成本较高,尤其是建植初期,需消耗大量的人力物力,且为保证成活率,前期需大量的人工管理[10-11].在材料选择上,一般以当地乡土灌木作为首选树种(成活率和保持率高),另外也可选择适宜性高且有一定经济效益的灌木(如蜜源植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla),可加工成饲草料,也可直接进行适度放牧),从而降低风蚀、控制沙化、提升区域生态修复和沙化土地的恢复[12-13].这两种方式“复绿”的草地尽管生产力提高了,但仍存在群落结构简单、生物多样性低下、土壤结构差、涵养水源和固碳等生态功能弱等问题.自然恢复是植被恢复中广为应用的重要手段,采用水泥桩和刺围栏设施,完全隔绝大型草食动物采食,依靠自然演替来恢复已退化的生态系统,从而实现恢复后生态系统的生物多样性、结构和功能的完整性、稳定性和可持续性[14].围封后表层土壤碳氮含量、植被生物量及物种丰富度均有大幅度提高[15-16].这种方法恢复的生态系统稳定性高,但通常恢复过程漫长. ...

围封对草地植被生长和土壤特性的影响研究进展

1

2023

... 目前不同地区采取的治沙措施多种多样,如草方格建设、生物沙障、植树造林、人工植被体系重建和围封禁牧等.草方格被誉为“中国魔方”,是一种普遍应用的防沙治沙工程措施.一方面,通过增加地面空气动力学粗糙度,将地面风速降低到低于起沙风速,可以有效地控制沙粒的运动;另一方面,通过阻断风沙流,降低风的携沙能力,可以减少风沙的运动,从而达到防风固沙的目的[7-8].针对草方格使用年限较短等问题,逐渐用活体植株代替秸秆等材料,逐步发展形成了生物沙障[9].与草方格相比,生物沙障具有一次建植、多年受益的优势,其缺点是建植成本较高,尤其是建植初期,需消耗大量的人力物力,且为保证成活率,前期需大量的人工管理[10-11].在材料选择上,一般以当地乡土灌木作为首选树种(成活率和保持率高),另外也可选择适宜性高且有一定经济效益的灌木(如蜜源植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla),可加工成饲草料,也可直接进行适度放牧),从而降低风蚀、控制沙化、提升区域生态修复和沙化土地的恢复[12-13].这两种方式“复绿”的草地尽管生产力提高了,但仍存在群落结构简单、生物多样性低下、土壤结构差、涵养水源和固碳等生态功能弱等问题.自然恢复是植被恢复中广为应用的重要手段,采用水泥桩和刺围栏设施,完全隔绝大型草食动物采食,依靠自然演替来恢复已退化的生态系统,从而实现恢复后生态系统的生物多样性、结构和功能的完整性、稳定性和可持续性[14].围封后表层土壤碳氮含量、植被生物量及物种丰富度均有大幅度提高[15-16].这种方法恢复的生态系统稳定性高,但通常恢复过程漫长. ...

科尔沁沙地流动沙丘植被恢复过程中群落组成及植物多样性演变特征

1

2007

... 奈曼旗曾经是科尔沁沙地沙漠化最严重的地区.自20世纪80年代起,各级政府在该区域实施了各种沙化土地治理措施,并且取得了显著成效,境内大部分流动沙丘得到了有效治理.但是,在奈曼旗西部的老哈河沿岸,仍分布有大量连片高大流动沙丘,尽管曾经多次实施飞播、封禁等治理措施,治理效果仍较差,成为该地区沙化土地治理的重点区域.目前该区域内90%以上为高大起伏流动沙地(丘),小部分为半固定沙地(丘)和固定沙地(丘),地表植被稀少,仅分布少量的沙蓬(Agriophyllum squarrosum)、差不嘎蒿(Artemisia halodendron)、小叶锦鸡儿、黄柳(Salix gordejevii)等[17-18].生态恢复是一个长期动态的过程,及时掌握生态系统恢复程度、当前状况是生态恢复工程的重要组成内容,也是提供生态恢复反馈信息、进一步调整和改进恢复方案的重要手段[19].土壤性状改善和植物群落重建是沙漠化防治取得成效的重要表征[19],明晰不同沙漠化防治措施下植物群落与土壤因子的变化趋势及关联特征,有助于筛选最佳的沙漠化治理措施.本文以科尔沁沙地难治理的高大和平缓流动沙丘为研究对象,分析高大和平缓流动沙丘植被和土壤的恢复特征对自然恢复、生物固沙(种植差不嘎蒿)和机械固沙(设置草方格沙障)等措施的响应,从而为难治理沙丘的恢复提供科学依据. ...

科尔沁沙地不同生境植被凋落物年际及年内动态

1

2018

... 奈曼旗曾经是科尔沁沙地沙漠化最严重的地区.自20世纪80年代起,各级政府在该区域实施了各种沙化土地治理措施,并且取得了显著成效,境内大部分流动沙丘得到了有效治理.但是,在奈曼旗西部的老哈河沿岸,仍分布有大量连片高大流动沙丘,尽管曾经多次实施飞播、封禁等治理措施,治理效果仍较差,成为该地区沙化土地治理的重点区域.目前该区域内90%以上为高大起伏流动沙地(丘),小部分为半固定沙地(丘)和固定沙地(丘),地表植被稀少,仅分布少量的沙蓬(Agriophyllum squarrosum)、差不嘎蒿(Artemisia halodendron)、小叶锦鸡儿、黄柳(Salix gordejevii)等[17-18].生态恢复是一个长期动态的过程,及时掌握生态系统恢复程度、当前状况是生态恢复工程的重要组成内容,也是提供生态恢复反馈信息、进一步调整和改进恢复方案的重要手段[19].土壤性状改善和植物群落重建是沙漠化防治取得成效的重要表征[19],明晰不同沙漠化防治措施下植物群落与土壤因子的变化趋势及关联特征,有助于筛选最佳的沙漠化治理措施.本文以科尔沁沙地难治理的高大和平缓流动沙丘为研究对象,分析高大和平缓流动沙丘植被和土壤的恢复特征对自然恢复、生物固沙(种植差不嘎蒿)和机械固沙(设置草方格沙障)等措施的响应,从而为难治理沙丘的恢复提供科学依据. ...

中国生态恢复效果评价研究综述

5

2009

... 奈曼旗曾经是科尔沁沙地沙漠化最严重的地区.自20世纪80年代起,各级政府在该区域实施了各种沙化土地治理措施,并且取得了显著成效,境内大部分流动沙丘得到了有效治理.但是,在奈曼旗西部的老哈河沿岸,仍分布有大量连片高大流动沙丘,尽管曾经多次实施飞播、封禁等治理措施,治理效果仍较差,成为该地区沙化土地治理的重点区域.目前该区域内90%以上为高大起伏流动沙地(丘),小部分为半固定沙地(丘)和固定沙地(丘),地表植被稀少,仅分布少量的沙蓬(Agriophyllum squarrosum)、差不嘎蒿(Artemisia halodendron)、小叶锦鸡儿、黄柳(Salix gordejevii)等[17-18].生态恢复是一个长期动态的过程,及时掌握生态系统恢复程度、当前状况是生态恢复工程的重要组成内容,也是提供生态恢复反馈信息、进一步调整和改进恢复方案的重要手段[19].土壤性状改善和植物群落重建是沙漠化防治取得成效的重要表征[19],明晰不同沙漠化防治措施下植物群落与土壤因子的变化趋势及关联特征,有助于筛选最佳的沙漠化治理措施.本文以科尔沁沙地难治理的高大和平缓流动沙丘为研究对象,分析高大和平缓流动沙丘植被和土壤的恢复特征对自然恢复、生物固沙(种植差不嘎蒿)和机械固沙(设置草方格沙障)等措施的响应,从而为难治理沙丘的恢复提供科学依据. ...

... [19],明晰不同沙漠化防治措施下植物群落与土壤因子的变化趋势及关联特征,有助于筛选最佳的沙漠化治理措施.本文以科尔沁沙地难治理的高大和平缓流动沙丘为研究对象,分析高大和平缓流动沙丘植被和土壤的恢复特征对自然恢复、生物固沙(种植差不嘎蒿)和机械固沙(设置草方格沙障)等措施的响应,从而为难治理沙丘的恢复提供科学依据. ...

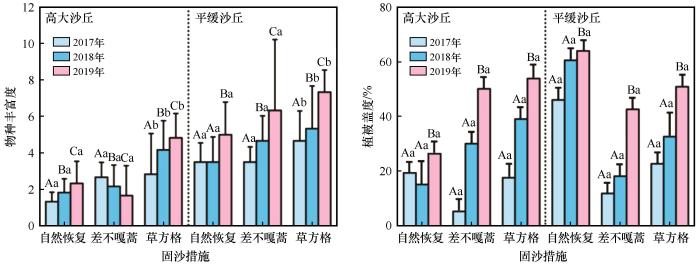

... 植被是生态恢复效果的最直接表现[19].对于恢复效果的评价多采用指标直接评价方法,即分析某个指标的多年动态变化趋势或将生态恢复前后某个指标的数据进行对比,从而明晰不同治沙措施对生态系统植被恢复的影响[19].生产力和物种多样性是评估生态系统承载力和功能稳定性的关键指标,可通过群落的数量特征(如盖度)以及多样性指数进行分析[24-25].本研究发现,随着固沙年限增加,自然恢复、种植差不嘎蒿以及设置草方格沙障3种治沙措施均能显著提升植物群落的盖度,表明这些措施有助于植被生产力的恢复.同时,除高大流动沙丘差不嘎蒿固沙样地,其余固沙处理下物种丰富度亦显著增加,预示着3种治沙措施有助于改善群落结构,增加群落弹性.该研究结果与自然恢复、种植差不嘎蒿、设置草方格沙障等治沙措施与植物群落间的关系试验结果一致[26-28].植被恢复效果的正向变化与治沙措施相关:自然恢复通过排除牲畜负面干扰(采食和践踏等),有效防止了大量草本植物种子的流失,丰富了土壤种子库,从而促使大量草本植物(特别是适口性好的禾本科植物)得以生长和恢复[29];差不嘎蒿种群表现出强大的抗旱能力和生长特性,种植差不嘎蒿不仅能够通过防风固沙和改善土壤质地等生态功能,为草本植物提供相对稳定的生存条件,还有助于植物群落物种多样性的提高[30];草方格沙障的设置通过增加地表粗糙度,有效减少了流水和风力的侵蚀,为植物的萌发与定植提供稳定环境[31]. ...

... [19].生产力和物种多样性是评估生态系统承载力和功能稳定性的关键指标,可通过群落的数量特征(如盖度)以及多样性指数进行分析[24-25].本研究发现,随着固沙年限增加,自然恢复、种植差不嘎蒿以及设置草方格沙障3种治沙措施均能显著提升植物群落的盖度,表明这些措施有助于植被生产力的恢复.同时,除高大流动沙丘差不嘎蒿固沙样地,其余固沙处理下物种丰富度亦显著增加,预示着3种治沙措施有助于改善群落结构,增加群落弹性.该研究结果与自然恢复、种植差不嘎蒿、设置草方格沙障等治沙措施与植物群落间的关系试验结果一致[26-28].植被恢复效果的正向变化与治沙措施相关:自然恢复通过排除牲畜负面干扰(采食和践踏等),有效防止了大量草本植物种子的流失,丰富了土壤种子库,从而促使大量草本植物(特别是适口性好的禾本科植物)得以生长和恢复[29];差不嘎蒿种群表现出强大的抗旱能力和生长特性,种植差不嘎蒿不仅能够通过防风固沙和改善土壤质地等生态功能,为草本植物提供相对稳定的生存条件,还有助于植物群落物种多样性的提高[30];草方格沙障的设置通过增加地表粗糙度,有效减少了流水和风力的侵蚀,为植物的萌发与定植提供稳定环境[31]. ...

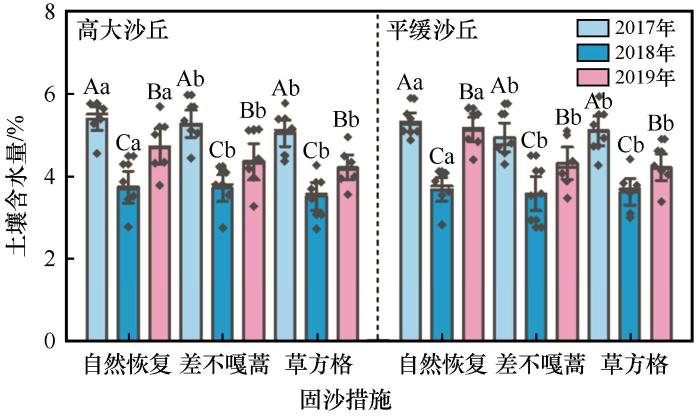

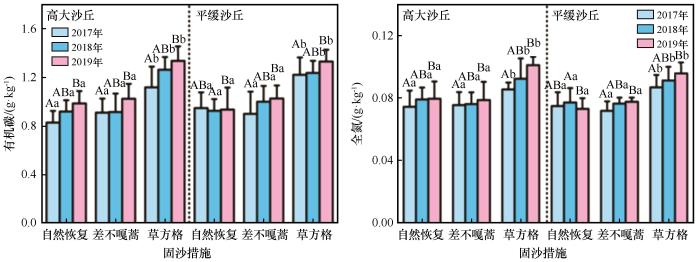

... 土壤养分的恢复和维持是陆地退化生态系统功能恢复和自我维持能力提高的最重要表现,因此土壤理化性质也被视为评价生态系统恢复的重要指标[19].本研究发现,随着固沙年限的增加,样地内的土壤养分状况发生明显变化,固沙3年样地中土壤有机碳、全氮含量显著增加.许永利等[32]的研究表明,沙柳沙障显著增加0~30 cm土层全钾含量.高菲等[33]的研究表明,种植沙柳后沙丘0~60 cm土层土壤有机质含量与全氮含量显著高于对照.黄巍等[34]的研究表明,设置沙障后,沙丘土壤有机质含量是对照的1.7倍,全氮含量是对照的2倍,全磷含量是对照的1.51倍,全钾含量是对照的1.03倍.王丽英等[35]发现,随着铺设沙障年限增加,土壤有机碳、氮、钾含量显著升高.可见,不同固沙措施均会对实施固沙措施区域土壤状况产生影响,在一定程度上增加了土壤肥力.然而,土壤养分在治沙措施的积极干预下,还存在一些差异化特征:相比于自然恢复和种植差不嘎蒿,草方格固沙措施下土壤有机碳和全氮含量显著增加,这可能是由于草方格沙障材料秸秆的分解所致. ...

科尔沁沙地沙漠化过程中土壤碳氮特征分析

1

2005

... 研究区域位于科尔沁沙地中南部奈曼旗境内.地理位置为42°58′N、120°44′E,海拔约360 m.年均气温6.5 ℃,最热月(7月)平均气温23.5 ℃,最冷月(1月)平均气温-13.2 ℃,全年≥10 ℃的有效积温3 200~3 400 ℃,无霜期151 d,极端最高气温39 ℃,极端最低气温-29.3 ℃,夏季无植被覆盖的沙丘表面温度可达60.0 ℃.年太阳辐射总量为5 200~5 400 MJ·m-2.多年平均降水量约360 mm,集中在6—8月.年蒸发量1 935 mm,属温带大陆型半干旱气候类型[20-21]. ...

添加混合凋落物对沙丘草地土壤有机碳矿化的影响

1

2019

... 研究区域位于科尔沁沙地中南部奈曼旗境内.地理位置为42°58′N、120°44′E,海拔约360 m.年均气温6.5 ℃,最热月(7月)平均气温23.5 ℃,最冷月(1月)平均气温-13.2 ℃,全年≥10 ℃的有效积温3 200~3 400 ℃,无霜期151 d,极端最高气温39 ℃,极端最低气温-29.3 ℃,夏季无植被覆盖的沙丘表面温度可达60.0 ℃.年太阳辐射总量为5 200~5 400 MJ·m-2.多年平均降水量约360 mm,集中在6—8月.年蒸发量1 935 mm,属温带大陆型半干旱气候类型[20-21]. ...

Desertification control in China:possible solutions

1

2001

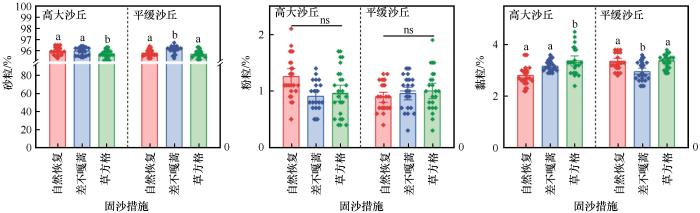

... 2017年3月在奈曼旗西老哈河沿岸选取形状相似、独立的高大流动沙丘和平缓流动沙丘各5座,采用坡度仪测量沙丘的坡度变化和相对高度.高大沙丘相对垂直高度约8.7 m,平缓沙丘相对垂直高度约为5.2 m.在高大和平缓流动沙丘实施设置草方格沙障、种植差不嘎蒿、自然恢复3种固沙措施.实施固沙措施的流动沙丘全部用钢丝网围封,排除放牧等人为干扰.草方格沙障使用的材料为稻草,铺设规格为1 m×1 m,露出地面高度保持10~20 cm[22].种植差不嘎蒿的方式是雨季移栽分蘖苗,种植行距为2.5 m,株距为1 m[23].未实施任何人工措施的区域即为自然恢复.2017—2019年8月,每年调查高大和平缓流动沙丘不同固沙措施样地内的植物物种组成和植被盖度,同时测定土壤有机碳、全氮含量,土壤含水量和土壤机械组成. ...

科尔沁沙地不同年代小叶锦鸡儿人工林植物群落特征及其土壤特性

1

2004

... 2017年3月在奈曼旗西老哈河沿岸选取形状相似、独立的高大流动沙丘和平缓流动沙丘各5座,采用坡度仪测量沙丘的坡度变化和相对高度.高大沙丘相对垂直高度约8.7 m,平缓沙丘相对垂直高度约为5.2 m.在高大和平缓流动沙丘实施设置草方格沙障、种植差不嘎蒿、自然恢复3种固沙措施.实施固沙措施的流动沙丘全部用钢丝网围封,排除放牧等人为干扰.草方格沙障使用的材料为稻草,铺设规格为1 m×1 m,露出地面高度保持10~20 cm[22].种植差不嘎蒿的方式是雨季移栽分蘖苗,种植行距为2.5 m,株距为1 m[23].未实施任何人工措施的区域即为自然恢复.2017—2019年8月,每年调查高大和平缓流动沙丘不同固沙措施样地内的植物物种组成和植被盖度,同时测定土壤有机碳、全氮含量,土壤含水量和土壤机械组成. ...

不同治沙措施对荒漠绿洲过渡带植物群落与土壤因子的影响

1

2022

... 植被是生态恢复效果的最直接表现[19].对于恢复效果的评价多采用指标直接评价方法,即分析某个指标的多年动态变化趋势或将生态恢复前后某个指标的数据进行对比,从而明晰不同治沙措施对生态系统植被恢复的影响[19].生产力和物种多样性是评估生态系统承载力和功能稳定性的关键指标,可通过群落的数量特征(如盖度)以及多样性指数进行分析[24-25].本研究发现,随着固沙年限增加,自然恢复、种植差不嘎蒿以及设置草方格沙障3种治沙措施均能显著提升植物群落的盖度,表明这些措施有助于植被生产力的恢复.同时,除高大流动沙丘差不嘎蒿固沙样地,其余固沙处理下物种丰富度亦显著增加,预示着3种治沙措施有助于改善群落结构,增加群落弹性.该研究结果与自然恢复、种植差不嘎蒿、设置草方格沙障等治沙措施与植物群落间的关系试验结果一致[26-28].植被恢复效果的正向变化与治沙措施相关:自然恢复通过排除牲畜负面干扰(采食和践踏等),有效防止了大量草本植物种子的流失,丰富了土壤种子库,从而促使大量草本植物(特别是适口性好的禾本科植物)得以生长和恢复[29];差不嘎蒿种群表现出强大的抗旱能力和生长特性,种植差不嘎蒿不仅能够通过防风固沙和改善土壤质地等生态功能,为草本植物提供相对稳定的生存条件,还有助于植物群落物种多样性的提高[30];草方格沙障的设置通过增加地表粗糙度,有效减少了流水和风力的侵蚀,为植物的萌发与定植提供稳定环境[31]. ...

治沙措施通过植物群落的质量效应驱动土壤因子变化:以玛曲高寒草甸沙化区为例

1

2023

... 植被是生态恢复效果的最直接表现[19].对于恢复效果的评价多采用指标直接评价方法,即分析某个指标的多年动态变化趋势或将生态恢复前后某个指标的数据进行对比,从而明晰不同治沙措施对生态系统植被恢复的影响[19].生产力和物种多样性是评估生态系统承载力和功能稳定性的关键指标,可通过群落的数量特征(如盖度)以及多样性指数进行分析[24-25].本研究发现,随着固沙年限增加,自然恢复、种植差不嘎蒿以及设置草方格沙障3种治沙措施均能显著提升植物群落的盖度,表明这些措施有助于植被生产力的恢复.同时,除高大流动沙丘差不嘎蒿固沙样地,其余固沙处理下物种丰富度亦显著增加,预示着3种治沙措施有助于改善群落结构,增加群落弹性.该研究结果与自然恢复、种植差不嘎蒿、设置草方格沙障等治沙措施与植物群落间的关系试验结果一致[26-28].植被恢复效果的正向变化与治沙措施相关:自然恢复通过排除牲畜负面干扰(采食和践踏等),有效防止了大量草本植物种子的流失,丰富了土壤种子库,从而促使大量草本植物(特别是适口性好的禾本科植物)得以生长和恢复[29];差不嘎蒿种群表现出强大的抗旱能力和生长特性,种植差不嘎蒿不仅能够通过防风固沙和改善土壤质地等生态功能,为草本植物提供相对稳定的生存条件,还有助于植物群落物种多样性的提高[30];草方格沙障的设置通过增加地表粗糙度,有效减少了流水和风力的侵蚀,为植物的萌发与定植提供稳定环境[31]. ...

Spatial heterogeneity of soil properties and vegetation-soil relationships following vegetation restoration of mobile dunes in Horqin Sandy Land,Northern China

1

2009

... 植被是生态恢复效果的最直接表现[19].对于恢复效果的评价多采用指标直接评价方法,即分析某个指标的多年动态变化趋势或将生态恢复前后某个指标的数据进行对比,从而明晰不同治沙措施对生态系统植被恢复的影响[19].生产力和物种多样性是评估生态系统承载力和功能稳定性的关键指标,可通过群落的数量特征(如盖度)以及多样性指数进行分析[24-25].本研究发现,随着固沙年限增加,自然恢复、种植差不嘎蒿以及设置草方格沙障3种治沙措施均能显著提升植物群落的盖度,表明这些措施有助于植被生产力的恢复.同时,除高大流动沙丘差不嘎蒿固沙样地,其余固沙处理下物种丰富度亦显著增加,预示着3种治沙措施有助于改善群落结构,增加群落弹性.该研究结果与自然恢复、种植差不嘎蒿、设置草方格沙障等治沙措施与植物群落间的关系试验结果一致[26-28].植被恢复效果的正向变化与治沙措施相关:自然恢复通过排除牲畜负面干扰(采食和践踏等),有效防止了大量草本植物种子的流失,丰富了土壤种子库,从而促使大量草本植物(特别是适口性好的禾本科植物)得以生长和恢复[29];差不嘎蒿种群表现出强大的抗旱能力和生长特性,种植差不嘎蒿不仅能够通过防风固沙和改善土壤质地等生态功能,为草本植物提供相对稳定的生存条件,还有助于植物群落物种多样性的提高[30];草方格沙障的设置通过增加地表粗糙度,有效减少了流水和风力的侵蚀,为植物的萌发与定植提供稳定环境[31]. ...

Effectiveness of shrub planting and grazing exclusion on degraded sandy grassland restoration in Horqin sandy land in Inner Mongolia

0

2015

Effects of grazing exclusion on plant community and soil physicochemical properties in a desert steppe on the Loess Plateau,China

1

2016

... 植被是生态恢复效果的最直接表现[19].对于恢复效果的评价多采用指标直接评价方法,即分析某个指标的多年动态变化趋势或将生态恢复前后某个指标的数据进行对比,从而明晰不同治沙措施对生态系统植被恢复的影响[19].生产力和物种多样性是评估生态系统承载力和功能稳定性的关键指标,可通过群落的数量特征(如盖度)以及多样性指数进行分析[24-25].本研究发现,随着固沙年限增加,自然恢复、种植差不嘎蒿以及设置草方格沙障3种治沙措施均能显著提升植物群落的盖度,表明这些措施有助于植被生产力的恢复.同时,除高大流动沙丘差不嘎蒿固沙样地,其余固沙处理下物种丰富度亦显著增加,预示着3种治沙措施有助于改善群落结构,增加群落弹性.该研究结果与自然恢复、种植差不嘎蒿、设置草方格沙障等治沙措施与植物群落间的关系试验结果一致[26-28].植被恢复效果的正向变化与治沙措施相关:自然恢复通过排除牲畜负面干扰(采食和践踏等),有效防止了大量草本植物种子的流失,丰富了土壤种子库,从而促使大量草本植物(特别是适口性好的禾本科植物)得以生长和恢复[29];差不嘎蒿种群表现出强大的抗旱能力和生长特性,种植差不嘎蒿不仅能够通过防风固沙和改善土壤质地等生态功能,为草本植物提供相对稳定的生存条件,还有助于植物群落物种多样性的提高[30];草方格沙障的设置通过增加地表粗糙度,有效减少了流水和风力的侵蚀,为植物的萌发与定植提供稳定环境[31]. ...

Moderate grazing promotes the root biomass in Kobresia meadow on the northern Qinghai-Tibet Plateau

1

2019

... 植被是生态恢复效果的最直接表现[19].对于恢复效果的评价多采用指标直接评价方法,即分析某个指标的多年动态变化趋势或将生态恢复前后某个指标的数据进行对比,从而明晰不同治沙措施对生态系统植被恢复的影响[19].生产力和物种多样性是评估生态系统承载力和功能稳定性的关键指标,可通过群落的数量特征(如盖度)以及多样性指数进行分析[24-25].本研究发现,随着固沙年限增加,自然恢复、种植差不嘎蒿以及设置草方格沙障3种治沙措施均能显著提升植物群落的盖度,表明这些措施有助于植被生产力的恢复.同时,除高大流动沙丘差不嘎蒿固沙样地,其余固沙处理下物种丰富度亦显著增加,预示着3种治沙措施有助于改善群落结构,增加群落弹性.该研究结果与自然恢复、种植差不嘎蒿、设置草方格沙障等治沙措施与植物群落间的关系试验结果一致[26-28].植被恢复效果的正向变化与治沙措施相关:自然恢复通过排除牲畜负面干扰(采食和践踏等),有效防止了大量草本植物种子的流失,丰富了土壤种子库,从而促使大量草本植物(特别是适口性好的禾本科植物)得以生长和恢复[29];差不嘎蒿种群表现出强大的抗旱能力和生长特性,种植差不嘎蒿不仅能够通过防风固沙和改善土壤质地等生态功能,为草本植物提供相对稳定的生存条件,还有助于植物群落物种多样性的提高[30];草方格沙障的设置通过增加地表粗糙度,有效减少了流水和风力的侵蚀,为植物的萌发与定植提供稳定环境[31]. ...

Storage of C,N,and P affected by afforestation with Salix cupularis in an alpine semiarid desert ecosystem

1

2018

... 植被是生态恢复效果的最直接表现[19].对于恢复效果的评价多采用指标直接评价方法,即分析某个指标的多年动态变化趋势或将生态恢复前后某个指标的数据进行对比,从而明晰不同治沙措施对生态系统植被恢复的影响[19].生产力和物种多样性是评估生态系统承载力和功能稳定性的关键指标,可通过群落的数量特征(如盖度)以及多样性指数进行分析[24-25].本研究发现,随着固沙年限增加,自然恢复、种植差不嘎蒿以及设置草方格沙障3种治沙措施均能显著提升植物群落的盖度,表明这些措施有助于植被生产力的恢复.同时,除高大流动沙丘差不嘎蒿固沙样地,其余固沙处理下物种丰富度亦显著增加,预示着3种治沙措施有助于改善群落结构,增加群落弹性.该研究结果与自然恢复、种植差不嘎蒿、设置草方格沙障等治沙措施与植物群落间的关系试验结果一致[26-28].植被恢复效果的正向变化与治沙措施相关:自然恢复通过排除牲畜负面干扰(采食和践踏等),有效防止了大量草本植物种子的流失,丰富了土壤种子库,从而促使大量草本植物(特别是适口性好的禾本科植物)得以生长和恢复[29];差不嘎蒿种群表现出强大的抗旱能力和生长特性,种植差不嘎蒿不仅能够通过防风固沙和改善土壤质地等生态功能,为草本植物提供相对稳定的生存条件,还有助于植物群落物种多样性的提高[30];草方格沙障的设置通过增加地表粗糙度,有效减少了流水和风力的侵蚀,为植物的萌发与定植提供稳定环境[31]. ...

Sand barriers of straw checkerboards for habitat restoration in extremely arid desert regions

2

2006

... 植被是生态恢复效果的最直接表现[19].对于恢复效果的评价多采用指标直接评价方法,即分析某个指标的多年动态变化趋势或将生态恢复前后某个指标的数据进行对比,从而明晰不同治沙措施对生态系统植被恢复的影响[19].生产力和物种多样性是评估生态系统承载力和功能稳定性的关键指标,可通过群落的数量特征(如盖度)以及多样性指数进行分析[24-25].本研究发现,随着固沙年限增加,自然恢复、种植差不嘎蒿以及设置草方格沙障3种治沙措施均能显著提升植物群落的盖度,表明这些措施有助于植被生产力的恢复.同时,除高大流动沙丘差不嘎蒿固沙样地,其余固沙处理下物种丰富度亦显著增加,预示着3种治沙措施有助于改善群落结构,增加群落弹性.该研究结果与自然恢复、种植差不嘎蒿、设置草方格沙障等治沙措施与植物群落间的关系试验结果一致[26-28].植被恢复效果的正向变化与治沙措施相关:自然恢复通过排除牲畜负面干扰(采食和践踏等),有效防止了大量草本植物种子的流失,丰富了土壤种子库,从而促使大量草本植物(特别是适口性好的禾本科植物)得以生长和恢复[29];差不嘎蒿种群表现出强大的抗旱能力和生长特性,种植差不嘎蒿不仅能够通过防风固沙和改善土壤质地等生态功能,为草本植物提供相对稳定的生存条件,还有助于植物群落物种多样性的提高[30];草方格沙障的设置通过增加地表粗糙度,有效减少了流水和风力的侵蚀,为植物的萌发与定植提供稳定环境[31]. ...

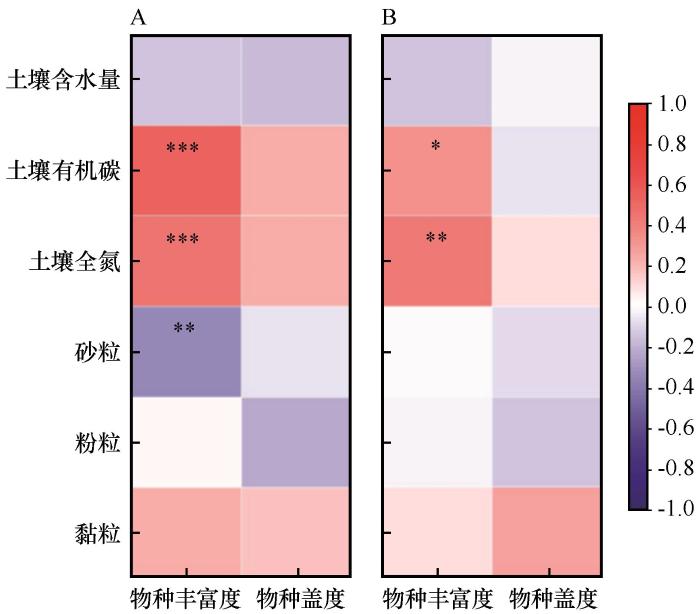

... 植物与土壤之间存在相互协同、相互影响的互馈关系,形成了承载生态系统物质循环和能量流动的植被-土壤系统[36-37].本研究中,随着治沙措施实施年限的增加,自然恢复、种植差不嘎蒿和设置草方格沙障3种措施均显著增加植物群落物种丰富度,提高土壤有机碳含量以及全氮含量,且土壤养分(土壤有机碳含量和全氮含量)与植物群落特征(植物群落物种丰富度)呈显著正相关.中国北方多个固沙区域的研究普遍表明[31,38-41],自然恢复、沙障布设(草方格)和固沙植被营造(种植差不嘎蒿)等治沙措施能够显著提高植物群落物种多样性[42],多样性增加将促进群落中物种的功能性状类型(如叶面积、冠幅、根系深度等)增加或异化,引发生态位分化,推动资源最大化利用,提高群落生产力.植物群落建植后直接或间接改善土壤质地,增加土壤养分[43-48]. ...

沙柳沙障对土壤水分和养分的影响

1

2013

... 土壤养分的恢复和维持是陆地退化生态系统功能恢复和自我维持能力提高的最重要表现,因此土壤理化性质也被视为评价生态系统恢复的重要指标[19].本研究发现,随着固沙年限的增加,样地内的土壤养分状况发生明显变化,固沙3年样地中土壤有机碳、全氮含量显著增加.许永利等[32]的研究表明,沙柳沙障显著增加0~30 cm土层全钾含量.高菲等[33]的研究表明,种植沙柳后沙丘0~60 cm土层土壤有机质含量与全氮含量显著高于对照.黄巍等[34]的研究表明,设置沙障后,沙丘土壤有机质含量是对照的1.7倍,全氮含量是对照的2倍,全磷含量是对照的1.51倍,全钾含量是对照的1.03倍.王丽英等[35]发现,随着铺设沙障年限增加,土壤有机碳、氮、钾含量显著升高.可见,不同固沙措施均会对实施固沙措施区域土壤状况产生影响,在一定程度上增加了土壤肥力.然而,土壤养分在治沙措施的积极干预下,还存在一些差异化特征:相比于自然恢复和种植差不嘎蒿,草方格固沙措施下土壤有机碳和全氮含量显著增加,这可能是由于草方格沙障材料秸秆的分解所致. ...

沙柳沙障对土壤理化性质的影响

1

2006

... 土壤养分的恢复和维持是陆地退化生态系统功能恢复和自我维持能力提高的最重要表现,因此土壤理化性质也被视为评价生态系统恢复的重要指标[19].本研究发现,随着固沙年限的增加,样地内的土壤养分状况发生明显变化,固沙3年样地中土壤有机碳、全氮含量显著增加.许永利等[32]的研究表明,沙柳沙障显著增加0~30 cm土层全钾含量.高菲等[33]的研究表明,种植沙柳后沙丘0~60 cm土层土壤有机质含量与全氮含量显著高于对照.黄巍等[34]的研究表明,设置沙障后,沙丘土壤有机质含量是对照的1.7倍,全氮含量是对照的2倍,全磷含量是对照的1.51倍,全钾含量是对照的1.03倍.王丽英等[35]发现,随着铺设沙障年限增加,土壤有机碳、氮、钾含量显著升高.可见,不同固沙措施均会对实施固沙措施区域土壤状况产生影响,在一定程度上增加了土壤肥力.然而,土壤养分在治沙措施的积极干预下,还存在一些差异化特征:相比于自然恢复和种植差不嘎蒿,草方格固沙措施下土壤有机碳和全氮含量显著增加,这可能是由于草方格沙障材料秸秆的分解所致. ...

设置沙柳沙障对沙丘土壤理化性质的影响

1

2014

... 土壤养分的恢复和维持是陆地退化生态系统功能恢复和自我维持能力提高的最重要表现,因此土壤理化性质也被视为评价生态系统恢复的重要指标[19].本研究发现,随着固沙年限的增加,样地内的土壤养分状况发生明显变化,固沙3年样地中土壤有机碳、全氮含量显著增加.许永利等[32]的研究表明,沙柳沙障显著增加0~30 cm土层全钾含量.高菲等[33]的研究表明,种植沙柳后沙丘0~60 cm土层土壤有机质含量与全氮含量显著高于对照.黄巍等[34]的研究表明,设置沙障后,沙丘土壤有机质含量是对照的1.7倍,全氮含量是对照的2倍,全磷含量是对照的1.51倍,全钾含量是对照的1.03倍.王丽英等[35]发现,随着铺设沙障年限增加,土壤有机碳、氮、钾含量显著升高.可见,不同固沙措施均会对实施固沙措施区域土壤状况产生影响,在一定程度上增加了土壤肥力.然而,土壤养分在治沙措施的积极干预下,还存在一些差异化特征:相比于自然恢复和种植差不嘎蒿,草方格固沙措施下土壤有机碳和全氮含量显著增加,这可能是由于草方格沙障材料秸秆的分解所致. ...

沙柳沙障对沙丘沙粒度组成与特征的影响

1

2013

... 土壤养分的恢复和维持是陆地退化生态系统功能恢复和自我维持能力提高的最重要表现,因此土壤理化性质也被视为评价生态系统恢复的重要指标[19].本研究发现,随着固沙年限的增加,样地内的土壤养分状况发生明显变化,固沙3年样地中土壤有机碳、全氮含量显著增加.许永利等[32]的研究表明,沙柳沙障显著增加0~30 cm土层全钾含量.高菲等[33]的研究表明,种植沙柳后沙丘0~60 cm土层土壤有机质含量与全氮含量显著高于对照.黄巍等[34]的研究表明,设置沙障后,沙丘土壤有机质含量是对照的1.7倍,全氮含量是对照的2倍,全磷含量是对照的1.51倍,全钾含量是对照的1.03倍.王丽英等[35]发现,随着铺设沙障年限增加,土壤有机碳、氮、钾含量显著升高.可见,不同固沙措施均会对实施固沙措施区域土壤状况产生影响,在一定程度上增加了土壤肥力.然而,土壤养分在治沙措施的积极干预下,还存在一些差异化特征:相比于自然恢复和种植差不嘎蒿,草方格固沙措施下土壤有机碳和全氮含量显著增加,这可能是由于草方格沙障材料秸秆的分解所致. ...

放牧强度对草甸植物小叶章及土壤化学计量比的影响

1

2014

... 植物与土壤之间存在相互协同、相互影响的互馈关系,形成了承载生态系统物质循环和能量流动的植被-土壤系统[36-37].本研究中,随着治沙措施实施年限的增加,自然恢复、种植差不嘎蒿和设置草方格沙障3种措施均显著增加植物群落物种丰富度,提高土壤有机碳含量以及全氮含量,且土壤养分(土壤有机碳含量和全氮含量)与植物群落特征(植物群落物种丰富度)呈显著正相关.中国北方多个固沙区域的研究普遍表明[31,38-41],自然恢复、沙障布设(草方格)和固沙植被营造(种植差不嘎蒿)等治沙措施能够显著提高植物群落物种多样性[42],多样性增加将促进群落中物种的功能性状类型(如叶面积、冠幅、根系深度等)增加或异化,引发生态位分化,推动资源最大化利用,提高群落生产力.植物群落建植后直接或间接改善土壤质地,增加土壤养分[43-48]. ...

放牧与围封对青藏高原草地土壤和植物叶片化学计量学特征的影响

1

2018

... 植物与土壤之间存在相互协同、相互影响的互馈关系,形成了承载生态系统物质循环和能量流动的植被-土壤系统[36-37].本研究中,随着治沙措施实施年限的增加,自然恢复、种植差不嘎蒿和设置草方格沙障3种措施均显著增加植物群落物种丰富度,提高土壤有机碳含量以及全氮含量,且土壤养分(土壤有机碳含量和全氮含量)与植物群落特征(植物群落物种丰富度)呈显著正相关.中国北方多个固沙区域的研究普遍表明[31,38-41],自然恢复、沙障布设(草方格)和固沙植被营造(种植差不嘎蒿)等治沙措施能够显著提高植物群落物种多样性[42],多样性增加将促进群落中物种的功能性状类型(如叶面积、冠幅、根系深度等)增加或异化,引发生态位分化,推动资源最大化利用,提高群落生产力.植物群落建植后直接或间接改善土壤质地,增加土壤养分[43-48]. ...

河西走廊荒漠绿洲过渡带封育对土壤和植被的影响

1

2020

... 植物与土壤之间存在相互协同、相互影响的互馈关系,形成了承载生态系统物质循环和能量流动的植被-土壤系统[36-37].本研究中,随着治沙措施实施年限的增加,自然恢复、种植差不嘎蒿和设置草方格沙障3种措施均显著增加植物群落物种丰富度,提高土壤有机碳含量以及全氮含量,且土壤养分(土壤有机碳含量和全氮含量)与植物群落特征(植物群落物种丰富度)呈显著正相关.中国北方多个固沙区域的研究普遍表明[31,38-41],自然恢复、沙障布设(草方格)和固沙植被营造(种植差不嘎蒿)等治沙措施能够显著提高植物群落物种多样性[42],多样性增加将促进群落中物种的功能性状类型(如叶面积、冠幅、根系深度等)增加或异化,引发生态位分化,推动资源最大化利用,提高群落生产力.植物群落建植后直接或间接改善土壤质地,增加土壤养分[43-48]. ...

Effects of sandy desertified land rehabilitation on soil carbon sequestration and aggregation in an arid region in China

0

2010

流动沙地建植人工固沙梭梭林的土壤演变过程

0

2020

人工防护林作用下风沙土成土过程的研究进展

1

2012

... 植物与土壤之间存在相互协同、相互影响的互馈关系,形成了承载生态系统物质循环和能量流动的植被-土壤系统[36-37].本研究中,随着治沙措施实施年限的增加,自然恢复、种植差不嘎蒿和设置草方格沙障3种措施均显著增加植物群落物种丰富度,提高土壤有机碳含量以及全氮含量,且土壤养分(土壤有机碳含量和全氮含量)与植物群落特征(植物群落物种丰富度)呈显著正相关.中国北方多个固沙区域的研究普遍表明[31,38-41],自然恢复、沙障布设(草方格)和固沙植被营造(种植差不嘎蒿)等治沙措施能够显著提高植物群落物种多样性[42],多样性增加将促进群落中物种的功能性状类型(如叶面积、冠幅、根系深度等)增加或异化,引发生态位分化,推动资源最大化利用,提高群落生产力.植物群落建植后直接或间接改善土壤质地,增加土壤养分[43-48]. ...

The role of complementarity and competition in ecosystem responses to variation in plant diversity

1

1998

... 植物与土壤之间存在相互协同、相互影响的互馈关系,形成了承载生态系统物质循环和能量流动的植被-土壤系统[36-37].本研究中,随着治沙措施实施年限的增加,自然恢复、种植差不嘎蒿和设置草方格沙障3种措施均显著增加植物群落物种丰富度,提高土壤有机碳含量以及全氮含量,且土壤养分(土壤有机碳含量和全氮含量)与植物群落特征(植物群落物种丰富度)呈显著正相关.中国北方多个固沙区域的研究普遍表明[31,38-41],自然恢复、沙障布设(草方格)和固沙植被营造(种植差不嘎蒿)等治沙措施能够显著提高植物群落物种多样性[42],多样性增加将促进群落中物种的功能性状类型(如叶面积、冠幅、根系深度等)增加或异化,引发生态位分化,推动资源最大化利用,提高群落生产力.植物群落建植后直接或间接改善土壤质地,增加土壤养分[43-48]. ...

Changes in soil and vegetation with stabilization of dunes in a desert-oasis ecotone

1

2015

... 植物与土壤之间存在相互协同、相互影响的互馈关系,形成了承载生态系统物质循环和能量流动的植被-土壤系统[36-37].本研究中,随着治沙措施实施年限的增加,自然恢复、种植差不嘎蒿和设置草方格沙障3种措施均显著增加植物群落物种丰富度,提高土壤有机碳含量以及全氮含量,且土壤养分(土壤有机碳含量和全氮含量)与植物群落特征(植物群落物种丰富度)呈显著正相关.中国北方多个固沙区域的研究普遍表明[31,38-41],自然恢复、沙障布设(草方格)和固沙植被营造(种植差不嘎蒿)等治沙措施能够显著提高植物群落物种多样性[42],多样性增加将促进群落中物种的功能性状类型(如叶面积、冠幅、根系深度等)增加或异化,引发生态位分化,推动资源最大化利用,提高群落生产力.植物群落建植后直接或间接改善土壤质地,增加土壤养分[43-48]. ...

Effect of desert shrubs on fine-scale spatial patterns of understory vegetation in a dry-land

0

2016

Effectiveness of sand-fixing measures on desert land restoration in Kerqin Sandy Land,northern China

0

2009

Long-term effects of xerophytic Shrub Haloxylon ammodendron plantations on soil properties and vegetation dynamics in Northwest China

0

2016

Extreme drought stress shifts net facilitation to neutral interactions between shrubs and sub-canopy plants in an arid desert

0

2018

Dryland forestry for sustainable development

1

1995

... 植物与土壤之间存在相互协同、相互影响的互馈关系,形成了承载生态系统物质循环和能量流动的植被-土壤系统[36-37].本研究中,随着治沙措施实施年限的增加,自然恢复、种植差不嘎蒿和设置草方格沙障3种措施均显著增加植物群落物种丰富度,提高土壤有机碳含量以及全氮含量,且土壤养分(土壤有机碳含量和全氮含量)与植物群落特征(植物群落物种丰富度)呈显著正相关.中国北方多个固沙区域的研究普遍表明[31,38-41],自然恢复、沙障布设(草方格)和固沙植被营造(种植差不嘎蒿)等治沙措施能够显著提高植物群落物种多样性[42],多样性增加将促进群落中物种的功能性状类型(如叶面积、冠幅、根系深度等)增加或异化,引发生态位分化,推动资源最大化利用,提高群落生产力.植物群落建植后直接或间接改善土壤质地,增加土壤养分[43-48]. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号