0 引言

改革开放以来,中国经济社会高速发展,产业结构不断优化;然而,长期以来的粗放型增长模式在短期内难以得到根本性改变,传统“三高”产业比重偏大,新兴产业发育不足,导致资源短缺、环境污染、生态恶化等问题日益严峻。对此,国家从顶层设计的高度予以关注,党的十九大报告指出,要“加快生态文明体制改革,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式”;党的二十大报告也明确提出要“统筹产业结构调整,加快发展方式绿色转型,推动经济社会发展绿色化、低碳化”。作为中国东西部自然地理、社会经济和民族文化的过渡区域[1],近年来,黄河流域经济快速发展,实力显著提高;然而,受多方面因素的制约,流域内部经济发展不平衡不充分,逐渐形成了上游落后、中游崛起、下游发达的阶梯状发展格局。上游地区生态环境脆弱,产业偏向资源消耗型,经济活力相对不足[2];中游地区能源资源富集,以煤炭资源开发和初级加工产业为主,煤烟型污染、水土流失等问题严重;下游地区城镇化水平较高,产业发展基础较好,但高端制造业和现代服务业发展不充分[3]。总体上,黄河流域资源依赖的格局尚未彻底改变,粗放型增长模式加剧了环境承载压力,延缓了产业结构生态化进程,严重影响着流域的高质量发展。2022年6月,生态环境部等四部门印发《黄河流域生态环境保护规划》,提出“调整产业结构,推动产业绿色转型升级”。这意味着推进产业结构生态化成为实现黄河流域高质量发展的重要途径和抓手。

产业结构生态化是以可持续发展理念为指导,基于生态经济视角构造高效、绿色、协调的产业结构,通过模拟自然生态系统循环过程调整产业活动,优化要素在产业间的流动与配置,实现高效产出和可持续发展。产业结构生态化作为产业结构和产业生态化的渗透融合,最早源于Frosch等[4]提出的产业生态系统理论。该理论的提出掀起了产业生态的研究热潮,国内外学者围绕产业结构生态化展开丰富的探讨,并基于不同视角形成了若干观点。吕明元等[5]认为,产业结构生态化是按照产业生态经济原理和生态规律构造的高效、和谐、绿色、可持续的产业结构,使得多个产业体系或环节间的资源利用更充分,物质联系更加紧密,从而实现生态-经济体系的最大效益。Yoon等[6]认为,产业结构生态化是通过模拟生物圈的循环过程,减少产业系统中资源的浪费和污染物排放,进而实现各产业间的协调共生。Yu等[7]提出,产业结构生态化是实现可持续发展的有效途径,旨在优化自然资源与能源的使用,提高资源利用效率,最大限度地减少污染物排放以实现经济可持续发展。随着研究内容的深入,学者们开始对产业结构生态化的研究尺度、评价指标、演化驱动等方面展开广泛研究。Elmassah[8]基于生态产业园区建设视角,认为产业园区内废弃物的循环利用能够形成生产流程闭环与产业共生,从而实现产业结构生态化。Arabi等[9]对伊朗电力产业结构生态效率的动态演变进行剖析,揭示了产业结构生态化的提升主要源于技术进步。斯丽娟等[10]从产业结构高度化、合理化和可持续三个维度构建产业结构生态化评价体系,并采用双重差分模型考察绿色金融改革创新对区域产业结构生态化的影响,研究表明绿色金融能够显著促进区域产业结构生态化发展,并且结果随着特征范围的不同存在差异。原毅军等[11]提出,正式环境规制能有效驱动产业结构生态化调整,非正式环境规制总体上能正向促进产业结构生态化,其中收入水平、受教育水平以及人口密度具有正向作用,人口结构具有负向作用。

综上所述,学者们对产业结构生态化内涵的界定有所差异但本质相同,目的都是提高资源利用效率,减少污染物排放,实现经济与环境的协调共生;对产业结构生态化的评价指标选择也不尽相同,使其研究趋于多样化。但目前国内外关于产业结构生态化的研究更多围绕产业结构升级、产业生态化、生态效率等有关产业结构生态化的部分内容展开;研究范围也多在某一行业、省域或全国尺度,对流域经济的研究相对较少。基于黄河流域的战略机遇和生态脆弱性考虑,迫切需要以产业结构生态化发展为突破口,解决该流域产业结构过重、资源瓶颈约束等问题,真正实现流域经济的高质量发展。另外,从产业结构合理化、高级化、可持续性3个层面测度产业结构生态化水平,能够综合考量资源环境的有效利用程度以及产业间的协调程度。鉴于此,本文以黄河流域57个地级及以上城市为研究样本,测度其2010—2019年的产业结构生态化水平,明确其时空演化格局与空间差异特征,并借助空间杜宾模型深入探究产业结构生态化的影响因素,以期为优化黄河流域城市产业结构布局,促进产业结构转型升级提供现实依据,也为黄河流域高质量发展提供一定的参考。

1 指标体系构建、研究方法及数据来源

1.1 指标体系构建

表1 城市产业结构生态化水平的评价指标

Table 1

| 一级指标 | 二级指标 | 指标定义 | 指标含义 | 权重 |

|---|---|---|---|---|

| 产业结构 生态化 指标 | 产业结构合理化 | 泰尔指数倒数 | 据 | 0.148 |

| 产业结构高级化 | 产业结构高级化指数 | 据 | 0.183 | |

| 产业结构 可持续性 | 非农产业增加值(万元) | 二三产业增加值之和 | 0.100 | |

| 人均实际利用外资水平(元) | 实际利用外资额/年末总人口 | 0.078 | ||

| 人均移动电话用户数(户) | 移动电话年末用户数/年末总人口 | 0.172 | ||

| 建成区绿化覆盖率(%) | 绿化覆盖面积/城市建成区面积 | 0.042 | ||

| 万元GDP 能耗(t) | 能源消耗总量/GDP | 0.120 | ||

| 万元GDP 水耗(t) | 用水总量/GDP | 0.011 | ||

| 人均废水排放量(t) | 工业废水排放总量/年末总人口 | 0.014 | ||

| 人均二氧化硫排放量(t) | 工业二氧化硫排放量/年末总人口 | 0.026 | ||

| 一般工业固体废弃物综合利用率(%) | 一般工业固体废弃物综合利用量/(工业固体废物产生量+综合利用往年贮存量) | 0.107 |

1.1.1 产业结构合理化

产业结构合理化是指各产业要素投入与产出的耦合质量,既反映了产业之间的协调程度,又反映了资源优化配置的水平。本文借鉴干春晖等[12]的计算方法,基于泰尔指数来衡量产业结构合理化水平。泰尔指数越大,表示资源配置越不合理,其产业结构合理化水平越低;反之,泰尔指数越小,则表示资源配置越合理,产业结构合理化水平越高。

式中:TL表示泰尔指数;Y表示产值;L表示就业;m表示产业部门数。

1.1.2 产业结构高级化

产业结构高级化是在产业结构合理化基础之上,促进产业结构向高度化升级。本文借鉴付凌晖[13]的做法,采用产业结构高级化指数来度量产业结构高级化水平。产业结构高级化指数越大,表明产业结构高级化水平越高。

式中:M表示产业结构高级化指数;

1.1.3 产业结构可持续性

1.2 研究方法

1.2.1 熵值法

为消除确定权重的主观性因素和多元指标间的信息交叉重叠问题,本文采用熵值法来确定黄河流域城市产业结构生态化水平评价各项指标的权重。信息熵越小,表示某项指标的变异程度越大,指标体系内部发展越不均衡,其权重越大;反之,信息熵越大,表示某项指标的变异程度越小,指标体系内部发展越均衡,其权重越小。具体计算步骤详见参考文献[16]。

1.2.2 Dagum基尼系数及其分解方法

1.2.3 空间自相关检验

空间自相关用以检验相关变量的空间聚集度,包括全局空间自相关和局部空间自相关。全局空间自相关是研究一个空间范畴内指标值的整体分布情况,局部空间自相关是考察一个地区范围内邻近单元的空间聚集度。本文采用莫兰指数(Moran's I指数)进行空间自相关检验,取值范围为[-1,1],莫兰指数绝对值越大,表示该指标的空间依存性越强。具体计算公式详见参考文献[20]。

1.2.4 空间计量模型构建

式中:y为产业结构生态化水平;X为影响因素;

1.3 研究区域与数据来源

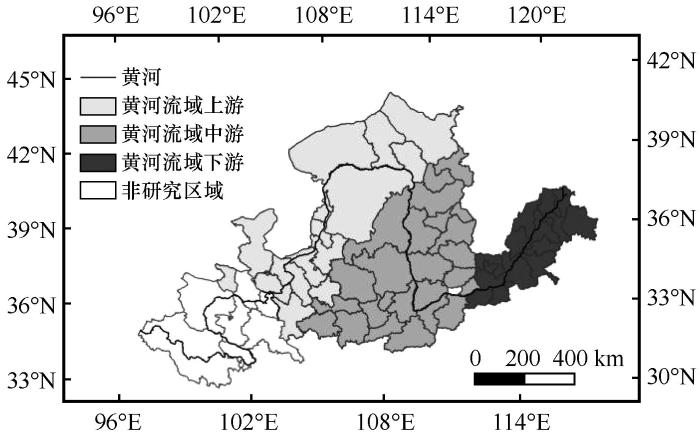

黄河发源于巴颜喀拉山,横跨东、中、西三大地理阶梯,是中国重要的生态屏障与经济发展带,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9省(区)。“十三五”以来,沿黄省(区)产业结构不断优化,第二产业占比有所降低,第三产业占比逐渐提高。2022年,黄河流域9省(区)GDP达到30.70万亿元,占全国比重的25.64%,形成了能源化工、原材料、现代装备制造及高技术产业为主导的产业体系[23]。然而,与全国相比,沿黄省(区)第二产业占比过大,第三产业发育不足,产业倚能倚重、低质低效等问题突出,内生动力不足。因此,在资源环境约束下,黄河流域产业结构生态化转型愈发迫切。参考相关文献[24-26],选择黄河流域8省(区)所辖的57个地级及以上城市为研究样本,并依据自然流域划分节点,将黄河流域分为上、中、下游地区。上游地区包括西宁、兰州等16个城市,中游地区包括太原、大同等25个城市,下游地区包括济南、济宁等16个城市(图1)。数据均来源于2010—2020年《中国城市统计年鉴》、黄河流域各省份统计年鉴和国民经济与社会发展统计公报、CNRDS数据库,缺失数据采用插值法补全。

图1

图1

研究区域概况

Fig.1

Overview of the research area

2 结果与分析

2.1 黄河流域城市产业结构生态化的时空格局

2.1.1 时间演化特征

总体来看,2010—2019年,黄河流域城市产业结构生态化水平波动增长,年均增速为1.55%(图2)。从演变过程看,2010—2017年,产业结构生态化水平大幅提升,从0.411增加至0.510,说明此阶段黄河流域生态建设和环境保护成效显著,产业结构生态化水平稳步提升。2017—2018年,产业结构生态化水平有所回落,可能的原因在于,黄河流域众多城市仍处于粗放外延式增长阶段[23],以能源重工为主的工业发展加重了城市经济增长与资源环境之间的矛盾,污染排放增加,生态环境恶化,阻碍了产业结构生态化发展。2018年以后,在低碳发展、节能减排等政策措施的倒逼下发展状况好转,产业结构生态化水平有所提高。研究时期内,上、中、下游地区城市产业结构生态化走势与黄河流域基本保持一致。其中,下游地区产业结构生态化水平增长迅速,年均增速为1.65%,显著高于流域整体水平。黄河流域经济重心偏东,下游地区多集中于东部沿海,在区位条件、资金、人才等方面资源禀赋优势明显,能够有效促进产业结构生态化发展[27]。

图2

图2

黄河流域城市产业结构生态化水平的时序演化

Fig.2

Time-series evolution of the ecological level of urban industrial structure in the Yellow River Basin

2.1.2 空间格局特征及差异分解

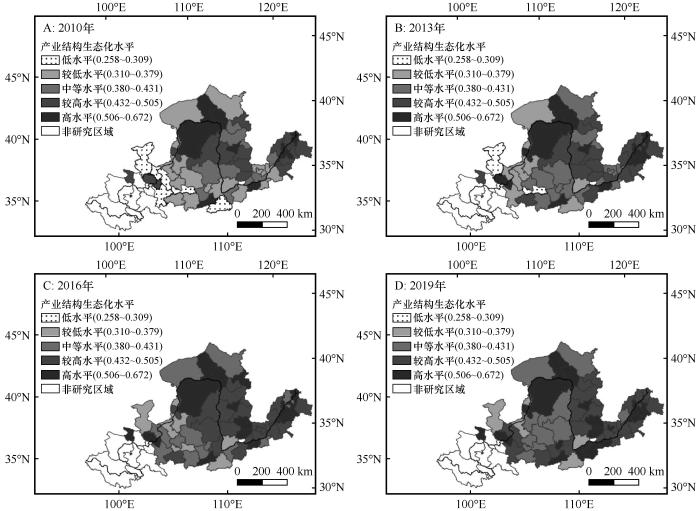

2.1.2.1 空间格局特征

为进一步展现黄河流域城市产业结构生态化的空间演变特征,基于自然间断点分级法将其产业结构生态化水平划分为低、较低、中等、较高、高5个等级。2010—2019年,黄河流域城市产业结构生态化呈现东高西低的梯度分布格局,空间分异特征明显(图3)。具体来看,下游地区是产业结构生态化高值区的集聚地,这与该地区良好的经济基础、较高的创新能力、较强的产业活力等密切相关。中游地区的产业结构生态化发展优于上游地区,但与下游地区仍存在一定差距。上游地区脆弱的生态环境、滞后的经济发展水平制约着产业的优化升级,致使其产业结构生态化发展较为缓慢。随着时间推移,产业结构生态化较高水平区域由下游到上游、由沿海向内陆扩散。上游地区多数城市产业结构生态化由低水平、较低水平向中等以上水平过渡,2019年仅有武威、中卫、石嘴山仍处于较低水平。中游地区总体呈现东高西低的分布格局,空间集聚现象明显,较高水平城市连片分布在晋中城市群和关中平原城市群周围。下游地区形成了以郑州、济南为中心的双核驱动发展模式,辐射扩散能力不断增强,至2019年,除聊城外,该地区其他城市产业结构生态化均达到较高以上水平。

图3

图3

黄河流域城市产业结构生态化水平的空间演化特征

Fig.3

Spatial evolutionary characteristics of the ecological level of urban industrial structure in the Yellow River Basin

2.1.2.2 空间差异分解

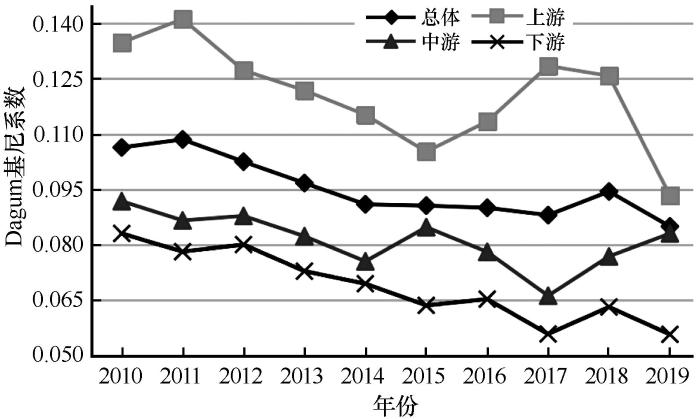

在明确黄河流域城市产业结构生态化水平时空演变特征的基础上,为更好地揭示其空间差异来源及贡献,采用Dagum基尼系数及其分解方法,测算黄河流域城市产业结构生态化水平的总体基尼系数,并将其基尼系数按子群分解为区域内差异贡献(

总体及区域内差异。2010—2019年,黄河流域城市产业结构生态化水平的总体基尼系数由0.106下降至0.085,年均下降率为2.47%(图4)。党的十八大以来,党中央着眼于生态文明建设全局,高度重视黄河流域生态保护和高质量发展,促使黄河流域各城市加强生态保护治理,优化区域产业空间布局,城市产业结构生态化的空间不均衡现象得到了有效缓解。上、中、下游地区区域内基尼系数均存在不同程度的波动,均值次序为上游地区>中游地区>下游地区。其中,上游地区内部差异最大,其基尼系数均值为0.121,且大致呈上升—下降—上升—下降的“M”型变化趋势,主要在于上游地区发展仍以中心城市集聚作用为主[28],对周边城市的资源要素产生虹吸效应,一定程度上阻碍了周边城市的产业结构生态化发展,但随着时间的推移,该地区的扩散效应有所展现,致使地区内部产业结构生态化发展不均衡现象得到改善。中游地区区域内基尼系数波动下降,年均下降率为1.11%。下游地区区域内基尼系数由0.083下降至0.056,年均下降率为4.34%,表明该地区内部产业结构生态化发展趋于协调。

图4

区域间差异。2010—2019年,上、中、下游地区之间城市产业结构生态化发展存在明显差异,其中,上游与下游、中游地区的区域间差异较大,其基尼系数均值分别为0.112和0.110;中游与下游地区的区域间差异较小,其基尼系数均值为0.083(图5)。原因在于,上游地区生态本底脆弱,环境敏感度高,正面临着生态系统退化、经济结构不合理等问题,对产业优化升级支撑力不足;而中下游地区科技创新能力较强,经济实力雄厚,能够为产业结构转型升级提供多方面支持,产业结构生态化水平均较高。从演变趋势看,上游与中游、下游地区间的基尼系数波动趋势大致相同,年均下降率分别为2.97%、2.90%。中游与下游地区间的基尼系数为0.066~0.096,年均下降率为1.47%,且在2016—2017年显著降低。这可能是由于中游地区为积极响应“十三五”规划,加大了环境污染治理力度,进一步优化能源结构,使得产业结构生态化水平显著提升。

图5

区域差异来源及分解。2010—2019年,黄河流域城市产业结构生态化的超变密度年均贡献率为46.45%,显著高于区域内差异贡献率(31.74%)和区域间差异贡献率(21.81%),意味着不同区域之间的交叉重叠问题对总体差异的影响较大(图6)。超变密度成为黄河流域城市产业结构生态化空间差异的主要来源。从演变趋势看,区域内差异贡献率的年均下降率仅为0.08%,波动幅度较小,基本保持稳定。区域间差异贡献率呈现上升—下降—上升的态势,年均增长率为4.62%。超变密度贡献率与区域间差异贡献率变动趋势相反,年均下降率为2.07%。这充分说明不同区域间的交叉重叠现象在逐渐减弱,产业结构生态化发展的区域间差异愈发明显。

图6

2.2 黄河流域城市产业结构生态化的影响因素

变量间是否存在空间相关性是建立空间计量模型的前提,因此,在探究黄河流域城市产业结构生态化的影响因素之前,首先要对产业结构生态化进行空间相关性检验。根据所构建的空间权重矩阵,计算出2010—2019年黄河流域城市产业结构生态化的全局Moran's I指数。2010—2019年,Moran's I指数均为正值且通过显著性检验,表明黄河流域产业结构生态化具有明显的空间相关性,即产业结构生态化水平较高(低)的城市在空间上邻近(表2)。此外,2010—2019年Moran's I指数波动下降,说明产业结构生态化发展的空间聚集现象有减弱趋势。

表2 黄河流域城市产业结构生态化水平的Moran's I 指数

Table 2

| 年份 | Moran | z | P |

|---|---|---|---|

| 2010 | 0.079 | 4.368 | 0.000 |

| 2011 | 0.073 | 4.119 | 0.000 |

| 2012 | 0.055 | 3.315 | 0.000 |

| 2013 | 0.050 | 3.066 | 0.001 |

| 2014 | 0.057 | 3.376 | 0.000 |

| 2015 | 0.059 | 3.484 | 0.000 |

| 2016 | 0.040 | 2.606 | 0.005 |

| 2017 | 0.021 | 1.749 | 0.040 |

| 2018 | 0.024 | 1.890 | 0.029 |

| 2019 | 0.019 | 1.686 | 0.046 |

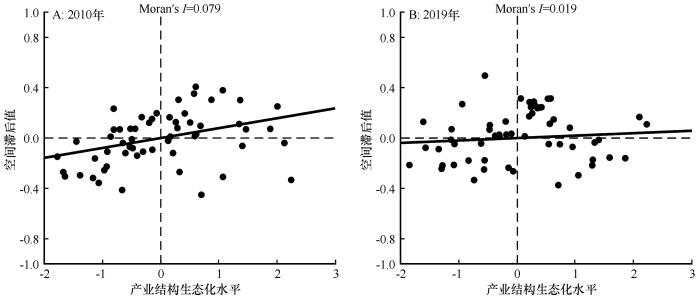

为进一步剖析黄河流域城市产业结构生态化水平的空间相关性,分别绘制2010、2019年的局部Moran 散点图。黄河流域城市产业结构生态化水平多分布于第一、三象限,呈现出高-高(H-H)、低-低(L-L)聚集形态,这说明其城市产业结构生态化水平的空间分布存在明显的不均衡现象,同时也证实了城市产业结构生态化水平在空间上具有正相关性(图7)。具体来看,位于H-H区域的城市大多位于黄河流域中下游地区,该地区具有良好的区位优势和经济条件,不仅自身产业结构生态化发展速度快,对周边城市也具有一定的辐射带动作用。位于L-L区域的城市则多集中于黄河流域的上游地区,该地区是中国重要的生态屏障,生态本底脆弱,环境承载力较差;同时,该地区产业基础薄弱,经济发展仍依赖于传统粗放型产业,导致其产业结构生态化发展相对滞后。此外,对比曲线斜率,2019年黄河流域城市产业结构生态化水平与2010年相比有明显的变化,其空间相关性下降,空间聚集度减弱,充分表明黄河流域城市产业结构生态化趋向均衡发展。

图7

图7

黄河流域城市产业结构生态化水平的Moran 散点图

Fig.7

Moran scatterplot of the ecological level of urban industrial structure in the Yellow River Basin

表3 变量的描述性统计

Table 3

| 变量 | 变量符号 | 衡量指标 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 政府调控水平 | GR | 财政支出/GDP | 0.219 | 0.143 | 0.071 | 0.837 |

| 绿色创新水平 | lnGI | ln(绿色发明专利申请量+绿色实用新型专利申请量) | 4.745 | 1.556 | 1.099 | 8.729 |

| 工业集聚水平 | IA | 工业增加值占比/全国该比重 | 1.181 | 0.352 | 0.362 | 1.873 |

| 金融发展水平 | FD | 年末金融机构存贷款余额/GDP | 2.534 | 1.414 | 1.058 | 7.519 |

| 人力资本水平 | lnHR | ln(万人在校大学生数) | 4.814 | 1.076 | 2.611 | 7.084 |

| 消费结构升级水平 | CS | 城镇居民非食品消费支出/总消费支出 | 0.705 | 0.042 | 0.600 | 0.796 |

| 城镇化水平 | UL | 城镇人口量/年末总人口 | 0.522 | 0.150 | 0.245 | 0.946 |

表4 空间杜宾模型回归结果

Table 4

| 变量 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 |

|---|---|---|---|

| GR | -0.121***(-3.27) | -1.775***(-2.70) | -1.896***(-2.82) |

| lnGI | 0.000(-0.10) | 0.002(0.07) | 0.002(0.06) |

| IA | -0.049***(-5.32) | -0.225*(-1.88) | -0.274**(-2.26) |

| FD | 0.004*(1.82) | 0.050(1.38) | 0.054(1.46) |

| lnHR | 0.002(0.57) | -0.006(-0.19) | -0.005(-0.14) |

| CS | 0.127**(2.54) | 1.866***(2.76) | 1.993***(2.89) |

| UL | -0.064***(-2.58) | -0.132(-0.53) | -0.197(-0.79) |

| 0.277*(1.75) | |||

| Variance sigma2 e | 0.001***(16.87) | ||

| R2 | 0.180 | ||

金融发展水平和消费结构升级水平对黄河流域城市产业结构生态化的直接效应显著为正,意味着金融发展水平和消费结构升级水平对本地城市产业结构生态化具有正向促进作用。对于金融发展水平而言,金融发展水平的提高能够强化金融资源的配置效率,有利于促进金融资本向低能耗、高效益的环保产业流动,还能推动企业改造升级传统生产技术,从而促进产业结构向生态化方向发展。此外,金融投资还能够为生态环境治理与修复提供资金支持,有效改善生态环境质量。对于消费结构升级水平而言,一方面,消费结构升级有效提高了居民对服务产品等高端消费品的需求,有助于产品结构的优化升级,进而引导产业由传统农业向先进制造业和现代服务业转变[34];另一方面,随着收入水平与环保意识的提高,居民对绿色消费品的需求正快速增长,为满足消费者更高层次的需求,企业将加大绿色创新的研发投入,加快国内市场竞争,淘汰落后产能,进而刺激带动产业结构生态化发展。

政府调控水平、工业集聚水平和城镇化水平对黄河流域城市产业结构生态化的直接效应均显著为负,表明政府调控水平、工业集聚水平和城镇化水平对本地城市产业结构生态化具有负向阻碍作用。对于政府调控水平而言,当前黄河流域处于工业化中期向后期过渡阶段[35],政府主要实行以规模扩张和经济总量增长为导向的粗放型增长模式,致使资源要素更多流向第二产业,加大了污染排放。此外,节能环保支出明显不足,2019年,黄河流域8省(区)节能环保支出均值为189.36亿元,仅占财政支出的3.47%,环保投入不足势必影响生态系统的保护与修复,进而阻碍产业结构生态化发展。对于工业集聚水平而言,黄河流域产业结构重型化特征突出,能源化工产业过度集聚,产生了负外部性,加剧了环境污染。在资源环境约束下,过多的劳动力、产业聚集会超出城市承载范围,导致资源要素配置失调[36],加剧生态与经济发展的矛盾,进而抑制产业结构生态化发展。对于城镇化水平而言,现阶段黄河流域城镇化质量不高,2019年黄河流域城镇化水平为59.27%,低于全国平均水平(60.60%),且多数城市出现人才流失现象,使得黄河流域优质人力资本不足。同时,城镇化进程的快速推进,导致资源环境约束效应越发明显,严重影响产业结构生态化水平的提升。

工业集聚水平、政府调控水平和消费结构升级水平具有显著的间接效应,其中,消费结构升级水平的正向溢出效应明显,消费结构的升级与优化有助于相邻城市产业结构生态化发展。相邻城市经济联系较强、贸易往来较多,通过消费的示范效应能够有效促进相邻城市进行技术创新以满足居民更高层次的消费需求,从而推动该地区产业结构生态化。而工业集聚水平和政府调控水平的负向效应凸显,现阶段黄河流域城市的工业聚集效应占主导地位,向心力促使更多优质生产要素向该地聚集,抢占相邻市场,对其产业结构生态化发展造成挤压。同时,政府为促进本地城市经济增长和产业发展,制定了诸多优惠减免政策,有利于吸引相邻城市的资本、技术、企业等资源流入本地,压缩相邻城市的发展空间,进而影响该地产业结构生态化水平提升。

3 结论与政策建议

3.1 结论

2010—2019年,黄河流域城市产业结构生态化发展整体向好,年均增速为1.55%。上、中、下游地区城市产业结构生态化水平走势与黄河流域基本保持一致。

流域内部产业结构生态化水平差异较大,空间分异特征明显,高值区主要集中在下游地区,低值区多位于中上游地区,总体呈下游—上游梯度递减的演变特征。

2010—2019年,黄河流域城市产业结构生态化水平的空间差异逐渐缩小,年均下降率为2.47%。超变密度是空间差异的主要来源,年均贡献率为46.45%。黄河流域城市产业结构生态化水平的空间相关性降低,在空间分布上多呈现高-高、低-低聚集形态,两极分化现象较为明显。

金融发展水平和消费结构升级水平对城市产业结构生态化具有正向促进作用,政府调控水平、工业集聚水平和城镇化水平具有负向阻碍作用;消费结构升级水平正向溢出效应明显,政府调控水平和工业集聚水平具有负向溢出效应。

3.2 政策建议

制定差异化发展策略。上游地区资源富集,生态环境脆弱,经济发展水平较为滞后,应以生态功能为核心,进一步推进生态环境保护与修复;结合要素禀赋优势,适当开发现代农业、生态工业、生态旅游等特色产业。中游地区能源资源储量丰富,土地侵蚀严重。该地区应加强水土流失综合治理,优化第二产业内部结构,大力推进能源化工产业绿色化、生态化,注重绿色产业发展。下游地区应优化调整产业结构,加快培育现代装备制造、电子信息、新能源、新材料等高成长性和战略性新兴产业,积极推进现代服务业。

推进全流域协同发展。高水平城市应充分发挥辐射涓滴效应,外溢带动周边地区发展;低水平城市应主动寻找适应经济发展与环境保护的平衡点,积极寻找产业合作,实现优势互补,协同发展。此外,通过投资、税收、人才引进等福利优惠政策,吸引优质资源向黄河流域中上游地区流入,提高中上游地区的产业结构生态化水平,缩小区域间差异。

充分发挥政府调控、工业集聚和消费结构升级的关键性作用。一方面,各城市应正确处理与市场的关系,健全绿色经济发展的政绩考核体系,增加污染治理、生态补偿、生态保育等资金投入,提高生态环境质量。同时,有效提高工业集聚门槛,积极推动产业发展由要素驱动向创新驱动转变。另一方面,激发和释放绿色消费需求,借助消费结构转变对经济发展的推动力,加快生态创新技术研发,实现技术进步。

参考文献

Strategies for manufacturing

[J].

Industrial clusters and industrial ecology:building ‘eco-collective efficiency’ in a South Korean cluster

[J].

An economic mechanism of industrial ecology:theory and evidence

[J].

Industrial symbiosis within eco‐industrial parks:sustainable development for Borg El‐Arab in Egypt

[J].

Power industry restructuring and eco-efficiency changes:a new slacks-based model in Malmquist-Luenberger Index measurement

[J].

A new approach to the decomposition of the Gini income inequality ratio

[J].

黄河流域区域经济差异的时空动态分析

[J].

绿色信贷政策增进绿色创新研究

[J].

产业集聚能否改善中国环境污染

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号