0 引言

地质遗迹是在地球形成与演化的漫长地质历史时期受到各种内外动力地质作用而形成的各种地质自然遗产[1]。它既是不可再生的自然资源,又具有较强的经济和社会属性,是兼具科研科普价值、美学观赏价值和旅游经济价值的综合体[2]。正确处理地质遗迹高水平保护和高质量开发之间的对立统一关系,这与黄河流域生态保护和高质量发展战略的底层逻辑高度契合[3]。目前中国已基本完成省域单元的地质遗迹摸底调查,建立了全国地质遗迹数据库,为地质遗迹资源的科学研究和系统保护提供了重要支撑。随着旅游业作为国民经济的战略性支柱产业地位的不断巩固和国家地质公园体系建设的不断推进,以地质遗迹为核心吸引的地质旅游日益成为旅游供给市场的新兴领域和地质遗迹整体保护、持续利用的有效手段[4]。在黄河流域生态保护和高质量发展的国家战略指引下,特殊地质地貌单元造就的分布广泛、种类齐备的地质遗迹,日益成为黄河流域全域旅游整体格局中重要的旅游资源。因此,厘清黄河流域地质遗迹空间分布格局,综合分析地质旅游开发潜力,对黄河流域整合优化旅游资源总体布局,促进旅游产业高质量发展具有重要意义。

国外学者对地质遗迹的研究起源于19世纪美国黄石国家公园对地质遗迹进行的保护性开发[5]。1972年联合国教科文组织通过了《保护世界文化和自然遗产公约》,引起了世界各国内对地质遗迹的保护和利用的重视[6]。20世纪末在联合国教科文组织地学部的推动下,基于对兼顾地质特色和景观美学的地质遗迹进行系统保护的世界地质公园网络逐渐形成[7],并受到各国学者的广泛关注,研究主要侧重于地质遗迹的概念界定[8-9]、形成过程与机制[10-11]、地质遗迹分类与评价[12-13]、地质遗迹的保护管理和地质公园建设[14-15]等方面。国内地质遗迹研究起步较晚,涉及地质学、旅游学、景观生态学等多个学科领域,基本与地质遗迹保护与地质公园建设进程相适应[16],研究内容主要涉及地质遗迹景观特征分析与评价[17-18]、地质成因与地学意义[19-21]、保护性开发与可持续利用[22-23]、地质文化村和地质公园建设与管理[24-25],但基于地质遗迹空间格局进行资源跨区域整合与旅游化利用的研究关注较少。而地质旅游是地质遗迹可持续利用的最有效手段之一,从地质多样性评估[26]、地质遗迹旅游价值潜力[27]、遗产地旅游开发影响[28]等多维度进行地质旅游开发潜力评价,是传承推广地质文化、开展地质旅游的基础和前提,也是旅游学与地质学交叉研究的热门领域。研究尺度上,当前地质遗迹研究多聚焦于中观尺度[29-30]或地质文化村[31]、地质公园[32]等微观尺度,以黄河流域等大尺度空间单元为实证靶向的相关成果较少。

本文以黄河流域全行政区9省区115市州盟为研究区域,从地理学空间分析视角出发,通过最近邻指数、核密度分析、空间自相关等方法探究了地质遗迹的空间分布格局,在此基础上运用多源数据构建地质旅游开发潜力评价指标体系,采用熵权- TOPSIS模型对黄河流域市域单元的地质旅游开发潜力进行综合评价,以期丰富地质遗迹保护与地质旅游开发的相关研究内容,优化地质遗迹资源保护格局与地质旅游开发管理模式,为黄河流域地质遗迹高水平保护与地质旅游高质量开发提供参考依据。

1 研究方法和数据来源

1.1 研究区概况

黄河发源于青藏高原的约古宗列盆地,自西向东呈“几”字形流经9省区,最终注入渤海,全长约5 464 km。黄河流域面积广阔,横跨中国地势三级阶梯和东中西部三大经济分区,是中国重要的生态安全屏障和经济社会发展核心区域。本研究以黄河自然集水范围为基础,综合考虑重要地质遗迹保护与旅游产业规划管理的复杂性与系统性,结合左其亭等[33]、周成等[34]学者的研究成果,以黄河流域全行政区为研究范围,并参考《黄河年鉴》中提出的“自内蒙古托克托县河口镇至河南荥阳市桃花峪为黄河中游,自桃花峪以下至入海口为黄河下游”的划分标准,考虑行政区划完整性,确定研究区域和流域分区单元为上游(青海、四川、甘肃、宁夏)、中游(内蒙古、山西、陕西)和下游(河南、山东)9省区及其所辖的115个地级行政区,总面积约356.86万km2。

黄河流域内地质构造活跃、内外地质动力作用强烈、地貌演化过程特殊、灾害发育规律复杂,因此孕育了分布广泛、门类齐备的地质遗迹,研究区范围内共有重要地质遗迹1 481处,根据《地质遗迹调查规范(DZ/T 0303-2017)》的分类,全流域共有地貌景观大类地质遗迹601处,地质灾害大类地质遗迹44处,基础地质大类地质遗迹836处;从等级上看,研究区内有世界级地质遗迹101处,国家级地质遗迹465处,省级地质遗迹915处(图1)。

图1

图1

黄河流域地质遗迹空间分布

Fig.1

Spatial distribution of geological relics in the Yellow River Basin

1.2 研究方法

1.2.1 平均最近邻

平均最近邻是反映点要素在地理空间范围内相互邻近程度与分布类型的空间分析方法,通过计算实际最邻近距离与理论最邻近距离的比值来判定均匀分布、随机分布和集聚分布3种类型[35]。运用ArcGIS Pro软件中的空间统计工具对黄河流域重要地质遗迹进行平均最近邻分析。通过平均最近邻法来判定黄河流域重要地质遗迹分布的类型特征:

式中:R为最近邻指数;ri 为重要地质遗迹点的平均观测距离;rE 为重要地质遗迹点的预期观测距离;n为重要地质遗迹数量;A为研究区面积。R>1,表明重要地质遗迹呈均匀型分布;R<1,表明重要地质遗迹为集聚型分布;R=1,表明重要地质遗迹为随机分布。

1.2.2 核密度估计

核密度估计法是通过点密度在区域内的空间变化,平滑地识别点要素的空间密度特征[36]。以重要地质遗迹为分析对象点,运用核密度估计法分析其在黄河流域分布的空间密度特征:

式中:

通过ArcGIS Pro3.0软件中的Spatial Analyst工具对黄河流域重要地质遗迹进行核密度分析,经过多次迭代实验发现,当带宽设置为350 km,并通过自然断点法分为7级时,黄河流域重要地质遗迹的空间密度可视化表达特征更清晰

1.2.3 空间自相关

空间自相关是研究空间单元内点要素的属性值与其相邻点要素属性值之间空间依赖性的有效手段,可分为全局自相关和局部自相关[37]。通过全局莫兰指数(Moran's I指数)分析黄河流域重要地质遗迹在全局空间范围内的集散效应(

式中:I为全局莫兰指数;n为黄河流域研究单元数量;xi 和xj 分别为单元i和j的重要地质遗迹数量;

1.2.4 熵权-TOPSIS法

熵权-TOPSIS法是熵权法与TOPSIS法相结合的综合评价方法,通过确定评价对象与最优解、最劣解之间的距离并进行排序,若评价对象距离最优解最近且离最劣解最远,则将其确定为最优决策方案[38]。主要步骤为:①数据标准化处理;②采用熵权法对指标进行客观赋权;③建立加权评价矩阵;④确定正、负理想解;⑤计算指标与正、负理想解的距离;⑥计算指标与理想解的相对欧式贴近度。

在构建地质旅游开发潜力评价指标的基础上,运用熵权法确定指标权重,通过TOPSIS模型对黄河流域115个市州盟的地质旅游开发潜力进行综合评价。

1.3 数据来源

研究数据主要包括黄河流域重要地质遗迹空间点位数据和地质旅游开发潜力评价数据两方面。重要地质遗迹数据主要包括空间点位、遗迹类型、等级,均来源于地质云3.0(

2 重要地质遗迹多尺度空间格局

2.1 空间类型特征

从黄河流域整体看,1 481处重要地质遗迹的平均观测距离和预期观测距离分别为14 459.59 m和32 075.11 m,最近邻指数为0.45<1,Z值为-40.43,<-2.58,且通过置信度为99%的显著性检验,具有集聚型分布的特征(表1)。从类别上看,黄河流域三大类地质遗迹均呈现集聚型分布态势。其中,地貌景观大类地质遗迹601处、地质灾害大类地质遗迹44处、基础地质大类地质遗迹836处,最邻近指数分别为0.48、0.70和0.43,表明地质灾害大类地质遗迹的集聚程度明显低于地貌景观和基础地质大类;从等级上看,研究区内有世界级地质遗迹101处,最邻近指数为0.73,集聚程度最低;国家级地质遗迹465处,省级地质遗迹915处,最近邻指数分别为0.49和0.45,集聚型分布程度相近。

表1 黄河流域地质遗迹平均最近邻计算结果

Table 1

| 研究尺度 | 类型 | 数量/处 | 平均观测距离/m | 预期观测距离/m | 最近邻指数 | Z值 | P值 | 空间类型 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 黄河流域 整体 | 总体 | 1 481 | 14 459.59 | 32 075.11 | 0.45 | -40.43 | 0.00 | 集聚型 |

| 地貌景观大类 | 601 | 24 111.46 | 49 793.96 | 0.48 | -24.19 | 0.00 | 集聚型 | |

| 地质灾害大类 | 44 | 73 980.99 | 106 160.83 | 0.70 | -3.85 | 0.00 | 集聚型 | |

| 基础地质大类 | 836 | 17 865.80 | 41 115.91 | 0.43 | -31.28 | 0.00 | 集聚型 | |

| 世界级 | 101 | 71 298.27 | 97 480.22 | 0.73 | -5.16 | 0.00 | 集聚型 | |

| 国家级 | 465 | 28 024.29 | 56 477.43 | 0.49 | -20.78 | 0.00 | 集聚型 | |

| 省级 | 915 | 18 113.12 | 40 164.97 | 0.45 | -31.77 | 0.00 | 集聚型 | |

| 黄河流域 分区 | 黄河流域上游 | 564 | 15 715.88 | 33 941.63 | 0.46 | -24.37 | 0.00 | 集聚型 |

| 黄河流域中游 | 384 | 23 057.80 | 43 233.51 | 0.53 | -17.49 | 0.00 | 集聚型 | |

| 黄河流域下游 | 524 | 7 527.76 | 16 428.09 | 0.46 | -23.86 | 0.00 | 集聚型 |

从流域分区上看,黄河流域上游重要地质遗迹数量最多,共计564处(占比38.08%);中游数量最少,为384处(占比25.93%);下游524处(占比35.38%)。根据最近邻指数计算结果,上、中、下游三大流域分区重要地质遗迹分布的最近邻指数分别为0.46、0.53、0.46,均小于1,呈集聚型分布,其中黄河流域上、下游区域的集聚程度相近,中游区域集聚程度最低。

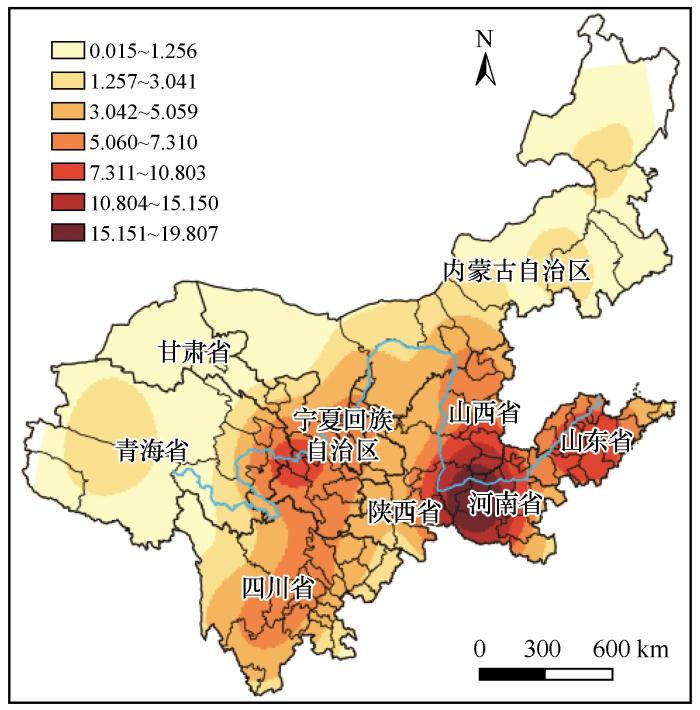

2.2 空间密度特征

黄河流域重要地质遗迹空间密度特征分异明显,总体上形成中游稠密、上下游稀疏,一主双副、带状延伸的空间分布格局(图2)。“一主”指黄河中游豫晋陕交界处的重要地质遗迹高密度核心区,并沿黄河干流向北带状延伸;“双副”分别指黄河上游青陇两省交界处密集分布,向南带状延伸至四川省境内的次级核心区和以黄河下游山东西部为中心梯度扩散的次级核心区。三大核心区分别位于流域三大自然分区和中国三大地势单元,表明重要地质遗迹的空间密度分布特征与流域自然属性和地貌单元地形地质特征存在密切联系。

图2

图2

黄河流域总体地质遗迹核密度空间分布

Fig.2

Spatial distribution of overall geological relic core density in the Yellow River Basin

本研究从类别和等级两方面入手具体刻画不同地质遗迹的空间密度特征差异(图3)。不同类别重要地质遗迹的空间密度特征存在显著差异。地貌景观大类地质遗迹以黄河中游-黄土高原、黄河上游-青藏高原和黄河下游-山东丘陵三大密集分布区为核心逐渐向外梯度扩散;地质灾害大类地质遗迹主要在青藏高原东沿的青甘宁三省交界地区密集分布;基础地质大类地质遗迹数量最多,空间集聚分布特征最为显著,在黄河中下游豫晋交界地区形成单极核-带状扩散分布的空间密度格局。从等级上看,世界级地质遗迹分布核心区位于黄河中下游的晋豫交界处和山东西部;国家级地质遗迹以黄河中下游晋豫交界处为核心向外扩散分布;省级地质遗迹在黄河中下游的晋豫交界处极核分布,并形成黄河上游-四川盆地的连片分布区。综合来看,除地质灾害大类地质遗迹以外,黄河中下游的晋豫交界区是绝对的地质遗迹核心分布区。

图3

图3

黄河流域各类型、等级地质遗迹核密度空间分布

Fig.3

Spatial distribution of nuclear density of various types and grades of geological relics in the Yellow River Basin

2.3 空间关联特征

全局空间自相关。运用Geoda的空间分析工具计算黄河流域市域单元重要地质遗迹的单变量Moran's I指数,分析黄河流域各市州盟地质遗迹数量的空间关联关系。Moran's I指数为0.069,Z得分为2.372,>1.96,且P值为0.017,表明黄河流域重要地质遗迹空间集聚特征明显,存在空间正相关性,且通过5%的显著性检验。从地质遗迹类别上看,基础地质大类Moran's I指数为0.041,且显著性P值小于0.1,存在空间正相关与显著的集聚性;地貌景观与地质灾害大类地质遗迹均不存在显著的空间自相关性。从地质遗迹等级上看,世界级地质遗迹Moran's I指数为0.206,空间集聚特征明显,存在空间正相关性,且通过5%的显著性检验;国家级地质遗迹和省级地质遗迹的Moran's I指数计算结果P值均大于0.1,表明国家级和省级地质遗迹在黄河流域分布并不存在显著的空间自相关性。

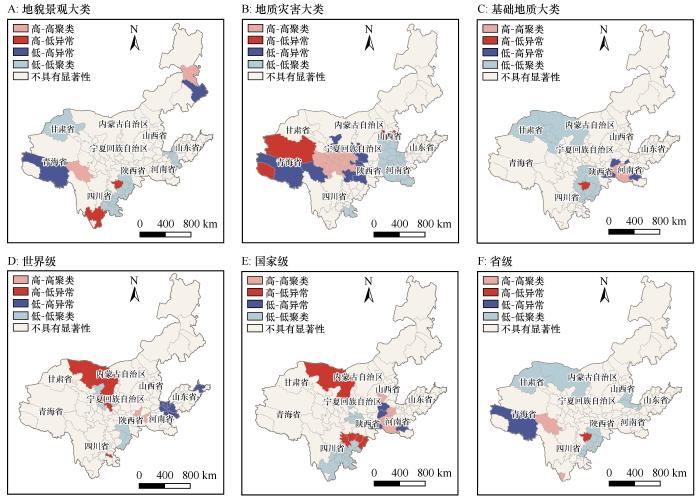

局部空间自相关。运用ArcGIS Pro中的聚类和异常值分析工具进一步探讨黄河流域重要地质遗迹在局部空间的分布格局,并将其划分为高-高聚类型、高-低异常型、低-高异常型和低-低聚类型4种类型。黄河流域地质遗迹虽然在整体上趋于集聚,但在局部空间存在明显的分异格局(图4)。具体来看,高-高聚类主要分布在黄河流域下游的河南省西部,包括三门峡市、洛阳市、南阳市、平顶山市和信阳市,表明这一区域内地质遗迹数量较多的市集聚分布。低-低聚类主要集中分布于黄河上游地区青海东部海东市,甘肃的武威市、兰州市、临夏回族自治州、定西市、甘南藏族自治州和四川东部的绵阳市、德阳市、遂宁市、资阳市、内江市,这一区域内分布的地质遗迹数量均较少。高-低异常型主要分布于黄河上游的青海西部的海西蒙古族藏族自治州,甘肃白银市,宁夏中卫市、银川市和石嘴山市,这一区域地质遗迹分布数量多但周边市州盟的地质遗迹数量较少,形成区域地质遗迹分布极核区。低-高异常型主要分布于黄河下游的河南的许昌市和驻马店市,形成地质遗迹数量明显低于周边地区分布低地。从类别上看,地貌景观大类地质遗迹在局部空间上存在低-低型集聚区,主要分布的两大片区分别是黄河下游鲁豫交接地带的安阳市、濮阳市、聊城市、菏泽市等7市和黄河上游四川东部的巴中市、南充市、成都市等14市;地质灾害大类的空间关联特征分异尤为显著,分别在黄河上游和中下游形成高-高型集聚区和低-低型集聚区,分布面积广阔、涉及地市众多;基础地质大类地质遗迹在河南省三门峡市、洛阳市、平顶山市和南阳市形成高-高型集聚区,在甘肃西北部和四川东北部形成两大低-低型集聚分布区。不同等级地质遗迹的局部空间格局也与整体格局差异明显,世界级地质遗迹密集分布于黄河中下游的陕西渭南市、河南三门峡市和许昌市,在四川东部的巴中市、达州市、广安市和甘肃兰州市、武威市以及宁夏中卫市形成低-低集聚的地质遗迹分布贫瘠区。国家级地质遗迹局部空间关联特征分异显著,高-高集聚区位分布于黄河中下游,包括河南三门峡市、济源市、洛阳市、焦作市、平顶山市、南阳市和山西晋城市、吕梁市;低-低集聚区分布范围较广,主要分布于黄河上游的宁夏南部、甘肃东部和四川东南部。省级地质遗迹在四川南部攀枝花市和青海东南部果洛藏族自治州形成高-高集聚区,低-低集聚区位于四川东部和山西中部。

图4

图4

黄河流域地质遗迹局部空间自相关

Fig.4

Local spatial autocorrelation of geological relics in the Yellow River Basin

3 地质旅游开发潜力评价

3.1 指标体系构建

发展地质旅游是地质遗迹资源保护与活化利用的重要手段。本研究基于对地质遗迹旅游资源的理解,梳理旅游发展潜力的相关文献,结合黄河流域旅游产业发展和文化旅游带建设的实际情况,遵循科学性、系统性和数据可获取性等原则,从资源禀赋、基础旅游、社会经济和生态环境四大维度出发,构建地质旅游开发潜力评价指标体系(表2)。地质遗迹和以地质遗迹为主体的地质公园是地质旅游开发的重要资源基础[39],因此资源禀赋指数主要选取地质遗迹的数量、密度、价值和以地质公园数量表征的资源组合优势4个指标;基础旅游指数是综合评价区域旅游产业发展现状与服务能力的指标,能为区域地质旅游开发提供强有力的内部支撑[40],主要通过旅游景区指数和星级酒店指数表征区域旅游景观质量与旅游接待能力,选取国内、入境旅游人次、收入和在线旅游资产指数表征区域旅游经济规模;社会经济指数是影响旅游市场发展前景与结构的先决条件[41],选取第三产业增加值、人均GDP、人均可支配收入和常住人口数来表征旅游客源市场潜力,通过公路通车里程衡量区域可达性;生态环境是以自然风光为主的地质旅游发展的重要补充[42],因此分别选取城市绿地面积和可吸入颗粒物平均浓度来表征植被绿化程度和空气质量,用地质灾害隐患点数量来衡量区域地质环境的稳定性与开发难度。

表2 黄河流域地质旅游开发潜力评价指标体系

Table 2

| 准则层 | 指标层 | 指标权重 | 属性 | 指标描述 | 单位 |

|---|---|---|---|---|---|

| 资源 禀赋 指数 | 重要地质遗迹数量 | 6.453 | + | 区域重要地质遗迹数量 | 个 |

| 重要地质遗迹密度 | 1.888 | + | 区域重要地质遗迹数量与面积的比值 | 个·km-2 | |

| 重要地质遗迹价值 | 4.688 | + | 5×世界级地质遗迹数量+3×国家级地质遗迹数量+1×省级地质遗迹数量 | ||

| 资源组合优势 | 13.747 | + | 区域内国家级地质公园数量 | 个 | |

| 基础 旅游 指数 | 旅游吸引力 | 4.394 | + | 5×5A级景区数量+3×4A级景区数量 | |

| 旅游接待能力 | 11.745 | + | 5×五星级酒店数量+3×四星级酒店数量 | ||

| 旅游外汇收入 | 3.162 | + | 万美元 | ||

| 国内旅游收入 | 2.084 | + | 亿元 | ||

| 入境游客人数 | 15.727 | + | 人次 | ||

| 国内旅游人次 | 8.332 | + | 万人次 | ||

| 在线旅游资产指数 | 12.894 | + | 中国旅游研究院发布的目的地旅游经营者的在线资产表现指数 | ||

| 社会 经济 指数 | 第三产业增加值 | 1.355 | + | 万元 | |

| 人均GDP | 2.79 | + | 元 | ||

| 人均可支配收入 | 4.822 | + | 元 | ||

| 常住人口数 | 4.478 | + | 万人 | ||

| 公路通车里程 | 1.441 | + | km | ||

| 生态 环境 指数 | 绿化水平 | 6.453 | + | 城市绿地面积 | hm2 |

| 空气质量 | 1.888 | 可吸入颗粒物平均浓度 | mg·m-3 | ||

| 地质环境 | 4.688 | 区域地质灾害隐患点数量 | 个 |

3.2 评价结果分析

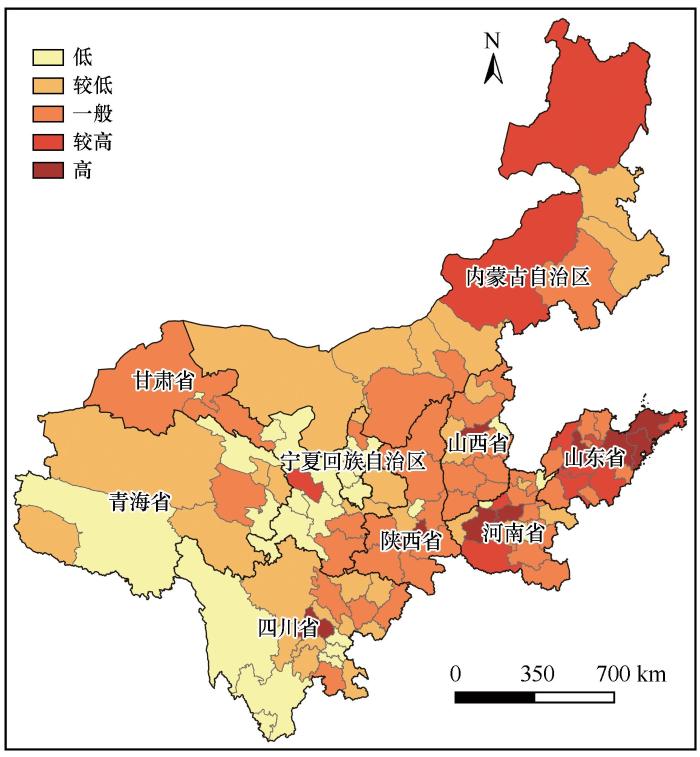

首先对地质旅游潜力评价指标进行归一化处理,根据熵权-TOPSIS模型的计算结果,分析得出黄河流域115个市州盟的地质旅游开发潜力,借助自然断点法将地质旅游开发潜力划分为高(0.3478~0.4941)、较高(0.2114~0.2866)、一般(0.1498~0.2056)、较低(0.1043~0.1473)和低(0.0277~0.0995)5个层级(图5)。

图5

图5

黄河流域地质旅游开发潜力评价结果

Fig.5

Evaluation results of geological tourism development potential in the Yellow River Basin

总体上看,黄河流域地质旅游开发潜力呈现出显著的空间不均衡性与极化分布特性,基本呈现出以地质遗迹资源禀赋为骨架、旅游产业要素为引导、社会经济发展为基础的发展态势。地质旅游开发潜力具体表现为由黄河下游向上游梯度递减的空间格局(图5),黄河流域115个市州盟地质旅游开发潜力得分均值为0.1701,潜力最高的为山东省青岛市(0.4941),潜力最低为甘肃省金昌市(0.0277),前者约为后者的17.84倍(表3)。从潜力层级来看,地质旅游开发潜力高的主要包括青岛市、成都市、洛阳市、西安市、烟台市、郑州市、潍坊市、太原市和济南市9市,全流域数量少且主要分布于黄河下游省份。这些市以副省级城市或省会城市为主,社会经济发展红利形成的促进地质旅游发展的强劲动力,成熟的旅游产业极大地推动了地质旅游资源的开发与利用。潜力较高的城市包括兰州市、济宁市、临沂市、南阳市等,仍然呈现黄河下游分布密集分布、中上游零星分布的不均衡态势,这些市盟以区域副中心城市或地质遗迹资源密集分布区为主。地质旅游开发潜力一般的市分布广泛且相对均衡,共有陇南市、大同市、安康市、汉中市等42个市州,占比约36.52%,其中黄河上游15个,黄河中游15个,黄河下游12个,这些市州主要分布于地质旅游开发潜力高或较高地区周边;潜力较低和低的市州盟分别为29个和24个,主要在黄河流域上游地区集中连片分布,这些地区地质遗迹资源分布相对匮乏,旅游产业发展与社会经济发展基础较为薄弱,因此多为地质旅游开发潜力相对落后地区。

表3 黄河流域地质旅游开发潜力评价结果

Table 3

| 排序 | 市州盟 | 得分 | 排序 | 市州盟 | 得分 | 排序 | 市州盟 | 得分 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 青岛市 | 0.4941 | 41 | 呼和浩特市 | 0.1743 | 81 | 巴中市 | 0.1169 |

| 2 | 成都市 | 0.4647 | 42 | 赤峰市 | 0.1743 | 82 | 石嘴山市 | 0.1156 |

| 3 | 洛阳市 | 0.4471 | 43 | 天水市 | 0.1720 | 83 | 雅安市 | 0.1150 |

| 4 | 西安市 | 0.4210 | 44 | 周口市 | 0.1701 | 84 | 乌兰察布市 | 0.1126 |

| 5 | 烟台市 | 0.3967 | 45 | 忻州市 | 0.1689 | 85 | 泸州市 | 0.1087 |

| 6 | 郑州市 | 0.3764 | 46 | 平顶山市 | 0.1673 | 86 | 乌海市 | 0.1075 |

| 7 | 潍坊市 | 0.3666 | 47 | 宜宾市 | 0.1665 | 87 | 果洛藏族自治州 | 0.1074 |

| 8 | 太原市 | 0.3514 | 48 | 驻马店市 | 0.1641 | 88 | 德阳市 | 0.1058 |

| 9 | 济南市 | 0.3478 | 49 | 渭南市 | 0.1632 | 89 | 通辽市 | 0.1054 |

| 10 | 兰州市 | 0.2866 | 50 | 南充市 | 0.1603 | 90 | 眉山市 | 0.1050 |

| 11 | 济宁市 | 0.2725 | 51 | 鄂尔多斯市 | 0.1602 | 91 | 遂宁市 | 0.1043 |

| 12 | 临沂市 | 0.2718 | 52 | 绵阳市 | 0.1599 | 92 | 甘南藏族自治州 | 0.0995 |

| 13 | 南阳市 | 0.2544 | 53 | 酒泉市 | 0.1593 | 93 | 攀枝花市 | 0.0994 |

| 14 | 淄博市 | 0.2502 | 54 | 日照市 | 0.1582 | 94 | 濮阳市 | 0.0979 |

| 15 | 德州市 | 0.2442 | 55 | 张掖市 | 0.1578 | 95 | 阳泉市 | 0.0946 |

| 16 | 呼伦贝尔市 | 0.2354 | 56 | 枣庄市 | 0.1573 | 96 | 自贡市 | 0.0944 |

| 17 | 威海市 | 0.2224 | 57 | 榆林市 | 0.1541 | 97 | 固原市 | 0.0941 |

| 18 | 锡林郭勒盟 | 0.2183 | 58 | 海南藏族自治州 | 0.1531 | 98 | 漯河市 | 0.0911 |

| 19 | 泰安市 | 0.2119 | 59 | 安阳市 | 0.1529 | 99 | 凉山彝族自治州 | 0.0897 |

| 20 | 焦作市 | 0.2114 | 60 | 晋城市 | 0.1517 | 100 | 济源市 | 0.0895 |

| 21 | 陇南市 | 0.2056 | 61 | 商丘市 | 0.1498 | 101 | 白银市 | 0.0882 |

| 22 | 大同市 | 0.2038 | 62 | 乐山市 | 0.1498 | 102 | 甘孜藏族自治州 | 0.0865 |

| 23 | 安康市 | 0.2036 | 63 | 三门峡市 | 0.1473 | 103 | 中卫市 | 0.0865 |

| 24 | 汉中市 | 0.2019 | 64 | 海东市 | 0.1442 | 104 | 临夏回族自治州 | 0.0845 |

| 25 | 临汾市 | 0.2000 | 65 | 咸阳市 | 0.1413 | 105 | 武威市 | 0.0797 |

| 26 | 延安市 | 0.1953 | 66 | 庆阳市 | 0.1396 | 106 | 资阳市 | 0.0791 |

| 27 | 晋中市 | 0.1950 | 67 | 巴彦淖尔市 | 0.1396 | 107 | 海北藏族自治州 | 0.0767 |

| 28 | 菏泽市 | 0.1941 | 68 | 兴安盟 | 0.1393 | 108 | 内江市 | 0.0758 |

| 29 | 银川市 | 0.1932 | 69 | 广元市 | 0.1362 | 109 | 黄南藏族自治州 | 0.0756 |

| 30 | 长治市 | 0.1871 | 70 | 西宁市 | 0.1356 | 110 | 定西市 | 0.0754 |

| 31 | 商洛市 | 0.1846 | 71 | 海西蒙古族藏族自治州 | 0.1348 | 111 | 铜川市 | 0.0746 |

| 32 | 信阳市 | 0.1814 | 72 | 阿坝藏族羌族自治州 | 0.1347 | 112 | 嘉峪关市 | 0.0671 |

| 33 | 运城市 | 0.1784 | 73 | 许昌市 | 0.1346 | 113 | 玉树藏族自治州 | 0.0662 |

| 34 | 新乡市 | 0.1778 | 74 | 吕梁市 | 0.1334 | 114 | 吴忠市 | 0.0661 |

| 35 | 宝鸡市 | 0.1776 | 75 | 鹤壁市 | 0.1321 | 115 | 金昌市 | 0.0277 |

| 36 | 滨州市 | 0.1773 | 76 | 平凉市 | 0.1292 | |||

| 37 | 开封市 | 0.1768 | 77 | 阿拉善盟 | 0.1228 | |||

| 38 | 东营市 | 0.1758 | 78 | 朔州市 | 0.1196 | |||

| 39 | 达州市 | 0.1756 | 79 | 包头市 | 0.1191 | |||

| 40 | 聊城市 | 0.1746 | 80 | 广安市 | 0.1173 |

4 结论与建议

4.1 结论

从空间分布类型上看,地质遗迹在黄河流域整体和三大流域分区均呈现明显的集聚型分布态势,但不同类型、等级的地质遗迹的集聚程度存在显著差异。黄河流域整体最近邻指数为0.45,上、中、下游三大流域分区的最近邻指数也均小于1。从类别和等级上看,在空间上均为集聚型分布,但地貌景观大类和基础地质大类地质遗迹的集聚程度明显高于地质灾害大类,国家级和省级地质遗迹的集聚程度高于世界级地质遗迹。

从空间分布密度上看,黄河流域地质遗迹整体呈中游稠密、上下游稀疏,一主双副、带状延伸的分布格局。不同类别的地质遗迹空间密度特征分异明显,地质灾害大类地质遗迹的高密度核心区位于青藏高原东缘,地貌景观大类地质遗迹以黄河中下游-太行山和黄河上游-祁连山两大高密度分布区向外梯度扩散分布,基础地质大类地质遗迹数量最多,以黄河中下游的晋豫交界地带为单一核心呈带状扩散格局。各等级地质遗迹空间密度格局均以黄河中下游的晋豫交界地带为核心分布区,同时还存在黄河下游的世界级地质遗迹次级分布区和黄河上游的省级地质遗迹连片分布区。

从空间关联特征上看,黄河流域地质遗迹在全局尺度上集聚相关趋势明显,但局部空间存在显著分异。Moran's I指数计算结果表明黄河流域地质遗迹、基础地质大类地质遗迹和世界级地质遗迹均呈现出显著的集聚态势和空间正相关。局部自相关主要表现为高-高聚类位于黄河下游河南省西部,低-低聚类集中在黄河上游的青海省、甘肃省和四川省。地貌景观和地质灾害大类地质遗迹在黄河下游河南省境内形成高-高集聚,世界级地质遗迹和国家级地质遗迹分别在黄河下游的山东省和河南省形成高-高聚类。

基于资源禀赋、基础旅游、社会经济和生态环境4个维度构建地质旅游开发潜力评价指标体系,研究发现黄河流域地质旅游开发潜力空间分异与极化分布态势显著,整体呈现由黄河下游向上游梯度递减的空间格局。具体表现为潜力高和较高的城市占比17.39%,主要为黄河下游省会或区域中心城市,且集中分布;潜力低和较低的市州盟占比约46.09%,且主要在黄河流域上游地区集中连片分布。

4.2 建议

地质旅游是黄河流域生态保护和高质量发展视角下地质遗迹有效保护与可持续利用的重要手段。基于黄河流域自然生态基底与旅游产业发展现状,结合本研究得出的地质遗迹空间分布格局和地质旅游开发潜力评估结果,提出具有针对性的分区发展建议:

(1) 黄河流域:针对当前黄河流域地质遗迹分布不均衡、地质旅游开发潜力空间分异显著的现状,黄河流域地质遗迹保护工作应当树立整体意识,编制黄河流域地质遗迹保护与地质旅游发展总体规划,建立跨区域的黄河流域地质旅游网络,以地质公园为核心,地质文化村为补充,地质旅游主题旅游线路为引导,串点成线,连线成面,形成黄河流域地质遗迹整体保护、地质旅游全面发展的格局。

(2) 黄河下游地区:该区域地质遗迹集聚分布,地质旅游开发潜力高,相较于黄河流域上游和中游属于绝对优势发展区。充分挖掘地质遗迹的科学价值、美学价值和社会经济价值,积极申报建设各级各类地质公园、地质文化村,完善地质旅游供给体系与产业发展思路,探索地质遗迹保护与地质旅游开发良性互动的发展范式。

(3) 黄河中游地区:该区域地质遗迹分布广泛,地质旅游开发潜力一般,建议结合地方特色,因地制宜开展“地质旅游+”模式,通过地质遗迹开发促进区域特色产业发展,乡村振兴反哺地质遗迹保护。

(4) 黄河上游地区:该区域地质条件多变,生态环境脆弱,地质旅游开发潜力较弱,应当遵循保护优先、适度开发的原则,持续推进地质遗迹普查、评价与数据库建设,优化地质遗迹空间保护格局。建立健全地质遗迹保护与管理制度,强化地质遗迹保护知识宣传科普和地质遗迹的专项执法力度,减少由于不合理开发而导致地质环境或地质遗迹破坏现象。

此外,随着黄河流域生态保护和高质量发展战略的不断推进,地质遗迹保护与地质旅游发展将日益成为自然遗产活化利用和旅游资源供给优化的关键内容。受制于数据的可获取性,本研究依托地质调查成果中的地质遗迹数据,后续的地质遗迹旅游研究应当注重旅游视角的地质遗迹资源内涵与系统化应用路径的挖掘。此外,旅游的发展还必须考虑到地方政府支持、产业韧性等外部因素的影响,构建多尺度、多指标的地质旅游潜力评价体系,有利于进一步发挥地质遗迹的旅游资源效应,推动地质旅游高质量发展。

参考文献

Research trends in geotourism:a bibliometric analysis using the Scopus database

[J].

Paleogeography as geological heritage:developing geosite classification

[J].

A Methodology for the Identification of Significant Landforms and Geological Sites for Geoconservation Purposes

[R].

Diversity of volcanic geoheritage in the Canary Islands,Spain

[J].

Structure from motion used to revive archived aerial photographs for geomorphological analysis:an example from Mount Meager volcano,British Columbia,Canada

[J].

A new quantitative model for comprehensive geodiversity evaluation:the Škocjan Caves Regional Park,Slovenia

[J].

Geoheritage classification and assessment in Longyan Aspiring Geopark (China)

[J].

Rising national geoparks and geoheritage conservation of China developed a new research field of the quaternary science

[J].

Flexural slip in an anticlinal plungeout as a mechanism for dike offsets:Nahal Ardon Valley,Ramon National Geological Park,Israel

[J].

内蒙古阿尔山世界地质公园地质遗迹特征及其地学意义

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号