0 引言

国土空间开发利用及格局优化备受政府和学界关注,国外学者关注国土空间分区的影响因素[6-7]、国土空间开发适宜性[8]、国土空间规划与土地可持续利用[9]、国土空间利用特征与多功能性[10-11]等。党的十八大报告明确了“三生”空间在国土空间规划治理体系中的基础性地位,结合中国及区域实际,在“三生”空间理论指导下,学者对国土空间特征展开了广泛讨论。理论方面关注“三生”空间的概念、分类、内涵及研究框架[12-13];实践上围绕“三生”空间功能识别与耦合关联分析,“三生”空间格局演变、影响因素及驱动机制分析[14-16]等开展工作;“三生”空间格局优化方面,主要从国土空间利用质量[17-20]、适宜性评价[21]、“三生”承载力[22]、碳中和[23]等方面提出国土空间优化分区方案。

已有的“三生”空间研究为推动国土空间均衡发展奠定了良好的理论基础,形成了良好的方法体系,为国土空间结构调整和优化积累了大量经验,但也存在不足。研究尺度上,以县为基本单元,对国家、省域、流域、特大城市群的研究较多,对欠发达地区培育型城市群的乡镇小尺度研究较少;研究内容上,分区方案体现了国土空间承载力、国土利用质量、土地利用功能协调性、碳吸收-排放等的时空特征及结构类型,但一定程度上忽略了国土“三生”空间的地理分布规律与演化特征。研究方法上,传统分区从国土空间利用的相似性和空间集聚特征出发[24-25],采用聚类法进行区域归并,无法识别不同行政单元的优势功能(地类),缺少优势(功能)用地的横向比较,不利于分类管理。比较优势指数具有比较优势/主导功能用地识别及对识别结果横向对比的优势,可弥补传统分区方法之不足,对深化跨区域城市群主体(导)功能研究有益。

兰州-西宁城市群(以下简称兰西城市群)地处黄河上游,是支撑西北地区发展的重要增长极。《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》(以下简称《规划纲要》)提出打造黄河流域高质量发展的增长极,为兰西城市群的发展带来重大发展机遇。本文从“三生”空间视角,采用1995—2020年的土地利用数据,运用土地利用转移矩阵、标准差椭圆、核密度分析等方法探析了兰西城市群的国土空间格局及演化规律,引入比较优势指数,以乡镇为基本单元,提出分区优化方案和治理策略,为落实《规划纲要》、推进构建黄河上游城乡发展新格局提供决策依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

研究区范围与《兰州-西宁城市群发展规划》范围一致,涉及40个县级行政单元(含兰州新区)、437个乡镇单元,土地面积9.65×104 km2。兰西城市群海拔1 244~5 279 m,地势西高东低。兰西城市群是黄河上游的人口集聚地、经济发展的核心区,湟水与黄河交汇的三角地带是区域农业发展的精华区。城市群周边有3个国家重点生态功能区,受自然地理环境影响,山地、丘陵及河谷盆地的土地利用方式、利用格局差异较大。

1.2 研究方法

1.2.1 国土空间转移矩阵

式中:

1.2.2 标准差椭圆

式中:

1.2.3 核密度估计

式中:

1.2.4 比较优势指数

式中:Sip 和Siq 分别为p县(区)和研究区第i类国土空间用地面积;Sp 为p县(区)面积;Sq 为研究区总面积。一个区域的某类用地面积越大,即该用地的相对重要性程度越高。D值以1为界,小于1即优势度较弱,大于1表明某类用地在该乡镇的分布面积高于研究区平均水平,为优势(功能)用地,值越大,优势越强。

1.3 数据来源与处理

1995、2005、2015、2020年30 m分辨率的土地利用矢量数据和乡镇界线数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(

表1 国土空间分类体系与土地利用分类体系的衔接

Table 1

| 一级分类 | 二级分类 | 编码 | 对应的二级类土地利用类型 |

|---|---|---|---|

| 生产空间 | 农业生产空间 | 11 | 11.水田 12.旱地 |

| 工矿生产空间 | 12 | 53.其他建设用地 | |

| 生活空间 | 城镇生活空间 | 21 | 51.城镇用地 |

| 农村生活空间 | 22 | 52.农村居民点 | |

| 生态空间 | 林地生态空间 | 31 | 21.有林地 22.灌木林 23.疏林地 24.其他林地 |

| 草地生态空间 | 32 | 31.高覆盖草地 32.中覆盖草地 33.低覆盖草地 | |

| 水域生态空间 | 33 | 41.河渠 42.湖泊 43.水库坑塘 44.永久性冰川雪地46.滩地 | |

| 其他生态空间 | 34 | 61.沙地 62.戈壁 63.盐碱地 64.沼泽地 65.裸土地66.裸岩石质地 67.其他土地 |

2 兰西城市群国土空间格局及结构演化特征

2.1 国土空间格局特征

2.1.1 水平空间格局

2020年,兰西城市群生产、生活和生态空间占比分别为19.38%、1.99%和78.63%,国土水平空间格局差异明显(图1)。各年生态空间占比均在75%以上,生态空间的主导地位突出,空间上沿区内主要山体分布。二级类中,草地生态空间最大,其次是农业生产空间,工矿生产空间和城镇生活空间较小。

图1

图1

兰西城市群国土空间格局

Fig.1

Territorial space pattern of Lanzhou-Xining urban agglomeration

2.1.2 垂直梯度差异

农业生产空间在1 800~2 400 m海拔区的分布面积最大,高于2 400 m的海拔区内,农业生产空间快速减少,具有明显的梯度效应(图2)。工矿生产空间与城镇生活空间的垂直分异特征相似,90%的用地集中于1 244~2 400 m地区。农村生活空间在低于2 750 m的4个梯度区内均匀分布,高于此海拔区的农村生活空间快速减少,并消失于3 550 m及以上海拔区,表明人类活动范围达到上限。在3 551~3 850 m,单位面积上分布的林地和草地面积最大,即林草生态空间呈现高海拔梯度分布优势。总体来看,农业和工矿生产空间、城镇和农村生活空间具有明显的垂直梯度分异特征。

图2

图2

兰西城市群国土空间分布的梯度差异

Fig.2

Distribution of territorial space at different altitudes of Lanzhou-Xining urban agglomeration

2.2 国土空间结构演化特征

2.2.1 国土空间结构变化

兰西城市群生产空间和生态空间不断减少,生活空间不断扩大,其中2005—2020年各类空间的变化量和变化幅度最大(表2)。二级类用地中,其他生态空间减少最多,面积减少1 478.69 km2;草地生态空间和水域生态空间分别增加949.82 km2和240.86 km2,增加0.98和0.25个百分点。农业生产空间占比从19.65%下降至18.91%;工矿生产空间增幅最大,为4.74%。城镇生活空间的增量和增幅显著高于农业生活空间,两类空间的增量分别为515.19 km2和146.99 km2,增幅分别为1.86%和0.15%。

表2 兰西城市群国土空间结构变化

Table 2

| 年份 | 单位 | SCKJ | SHKJ | STKJ | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NYSCKJ | GKSCKJ | CZSHKJ | NCSHKJ | LDSTKJ | CDSTKJ | SYSTKJ | QTSTKJ | ||

| 1995 | 面积/km2 | 18 951.17 | 78.62 | 277.53 | 981.71 | 8 840.61 | 58 103.28 | 1 263.04 | 7 964.69 |

| 比例/% | 19.65 | 0.08 | 0.29 | 1.02 | 9.16 | 60.24 | 1.31 | 8.26 | |

| 2005 | 面积/km2 | 18 710.59 | 106.80 | 418.61 | 1 002.56 | 8 796.31 | 58 363.58 | 1 374.60 | 7 687.60 |

| 比例/% | 19.40 | 0.11 | 0.43 | 1.04 | 9.12 | 60.51 | 1.43 | 7.97 | |

| 2015 | 面积/km2 | 18 467.51 | 284.23 | 704.78 | 1 129.70 | 8 800.06 | 59 060.60 | 1 504.26 | 6 509.53 |

| 比例/% | 19.15 | 0.29 | 0.73 | 1.17 | 9.12 | 61.23 | 1.56 | 6.75 | |

| 2020 | 面积/km2 | 18 239.47 | 451.38 | 792.72 | 1 128.70 | 8 805.38 | 59 053.10 | 1 503.90 | 6 486.00 |

| 比例/% | 18.91 | 0.47 | 0.82 | 1.17 | 9.13 | 61.22 | 1.56 | 6.72 | |

2.2.2 国土空间结构转换

由马尔科夫转移矩阵(表3)可知,兰西城市群国土空间转化加快,2005—2015年的转化面积明显大于1995—2005年的转化面积。转化方向上,农业生产空间以净转出为主,主要转换为草地生态空间、城镇生活空间和农村生活空间。工矿生产空间以转入为主,主要来源于农业生产空间和草地生态空间。城镇生活空间多由农业生产空间和农村生活空间转入,农村生活空间的转化呈现阶段性,1995—2015年以净转入为主,2015—2020年处于动态平衡状态。受退耕还林等生态政策影响,林地生态空间在1995—2005年转换面积较大。草地和水域生态空间以净转出为主,其他生态空间以净转入为主。

表3 兰西城市群国土空间结构转换表 (km2)

Table 3

| 1995—2005年 | NYSCKJ | GKSCKJ | CZSHKJ | NCSHKJ | LDSTKJ | CDSTKJ | SYSTKJ | QTSTKJ | 合计 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合计 | 21.77 | 237.14 | 109.32 | 32.84 | 16.22 | 171.98 | 18.59 | 39.21 | 647.08 |

| NYSCKJ | 18 004.71 | 17.57 | 69.23 | 135.65 | 49.57 | 571.26 | 42.42 | 59.56 | 945.26 |

| GKSCKJ | 1.08 | 75.47 | 0.06 | 0.02 | 0.56 | 1.19 | 0.01 | 0.08 | 3.00 |

| CZSHKJ | 3.80 | 0.23 | 270.05 | 1.25 | 1.64 | 0.42 | 0.26 | 0.00 | 7.60 |

| NCSHKJ | 58.55 | 0.83 | 63.53 | 851.41 | 0.90 | 4.05 | 1.72 | 0.80 | 130.39 |

| LDSTKJ | 27.46 | 0.42 | 5.48 | 2.66 | 8 553.01 | 224.51 | 5.81 | 21.99 | 288.33 |

| CDSTKJ | 556.35 | 6.79 | 7.25 | 10.25 | 167.01 | 57 144.25 | 53.04 | 153.64 | 954.34 |

| SYSTKJ | 23.22 | 3.33 | 3.04 | 0.53 | 9.52 | 23.45 | 1 182.52 | 17.02 | 80.11 |

| QTSTKJ | 34.61 | 2.03 | 0.07 | 0.82 | 14.51 | 389.66 | 88.30 | 7 434.38 | 530.00 |

| 合计 | 705.07 | 31.22 | 148.66 | 151.19 | 243.70 | 1 214.53 | 191.56 | 253.10 | 2 939.03 |

| 2005—2015年 | NYSCKJ | GKSCKJ | CZSHKJ | NCSHKJ | LDSTKJ | CDSTKJ | SYSTKJ | QTSTKJ | 合计 |

| NYSCKJ | 17 936.28 | 77.68 | 188.76 | 182.59 | 48.01 | 196.15 | 37.13 | 43.22 | 773.54 |

| GKSCKJ | 0.65 | 78.70 | 22.92 | 0.26 | 0.00 | 3.66 | 0.49 | 3.95 | 31.93 |

| CZSHKJ | 3.15 | 407.16 | 2.64 | 0.21 | 1.37 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 412.13 |

| NCSHKJ | 59.38 | 4.91 | 29.14 | 902.99 | 0.85 | 3.63 | 1.30 | 0.31 | 99.53 |

| LDSTKJ | 12.67 | 4.07 | 24.56 | 5.64 | 8 697.38 | 46.17 | 3.98 | 2.29 | 99.38 |

| CDSTKJ | 406.20 | 100.88 | 26.58 | 23.80 | 49.25 | 57 621.37 | 31.34 | 100.73 | 738.77 |

| SYSTKJ | 13.52 | 1.10 | 1.39 | 0.75 | 0.45 | 3.17 | 1 351.58 | 2.14 | 22.51 |

| QTSTKJ | 32.41 | 13.75 | 4.35 | 11.20 | 4.30 | 1 183.37 | 78.14 | 6 359.97 | 1 327.51 |

| 合计 | 527.97 | 609.53 | 297.70 | 224.45 | 104.23 | 1 436.18 | 152.60 | 152.63 | 3 505.29 |

| 2015—2020年 | NYSCKJ | GKSCKJ | CZSHKJ | NCSHKJ | LDSTKJ | CDSTKJ | SYSTKJ | QTSTKJ | 合计 |

| NYSCKJ | 18 216.82 | 55.80 | 49.06 | 19.83 | 0.92 | 118.84 | 4.82 | 0.68 | 249.96 |

| GKSCKJ | 1.61 | 214.27 | 13.59 | 0.57 | 0.00 | 38.68 | 0.00 | 15.51 | 69.96 |

| CZSHKJ | 6.08 | 8.37 | 683.56 | 5.87 | 0.06 | 0.71 | 0.35 | 0.00 | 21.44 |

| NCSHKJ | 5.33 | 5.62 | 18.70 | 1 096.01 | 0.38 | 3.36 | 0.48 | 0.00 | 33.87 |

| LDSTKJ | 0.10 | 3.49 | 4.21 | 1.95 | 8 789.45 | 0.68 | 0.58 | 0.01 | 11.01 |

| CDSTKJ | 4.44 | 119.36 | 15.05 | 3.00 | 13.89 | 58 881.33 | 3.95 | 19.51 | 179.21 |

| SYSTKJ | 0.73 | 1.29 | 2.80 | 0.17 | 0.96 | 9.44 | 1 485.11 | 3.50 | 18.89 |

| QTSTKJ | 3.48 | 43.21 | 5.90 | 1.45 | 0.01 | 0.27 | 8.40 | 6 446.79 | 62.73 |

兰西城市群生产空间与生活空间互动明显,转换比重上,生产空间转换为生活空间比重>生态空间转换为生产空间比重>生产空间转换为生态空间比重>生态空间转换为生活空间比重>生活空间转换为生产空间比重>生活空间转换为生态空间比重。

2.3 国土空间扩张特征

2.3.1 国土空间扩张方向

生产空间标准差椭圆的方向角大于90°,呈西北-东南向分布格局,且在东南方向集聚分布(图3)。生产空间向西北方向不断扩张,重心沿西北方向偏移6.06 km。生活空间向东南方向扩张趋势明显,其重心向东南方向偏移5.02 km。生态空间标准差椭圆的方向角均接近90°,即生态空间呈东西向分布。整体来看,三类空间中,生态空间标准差椭圆面积最大,覆盖范围最广,其方向角和空间重心移动距离均较小,体现生态空间范围广、分布均衡的特点。

图3

图3

兰西城市群国土空间标准差椭圆及重心分布

Fig.3

The standard deviation ellipse and gravity center distribution of territorial space of Lanzhou-Xining urban agglomeration

2.3.2 国土空间扩张模式

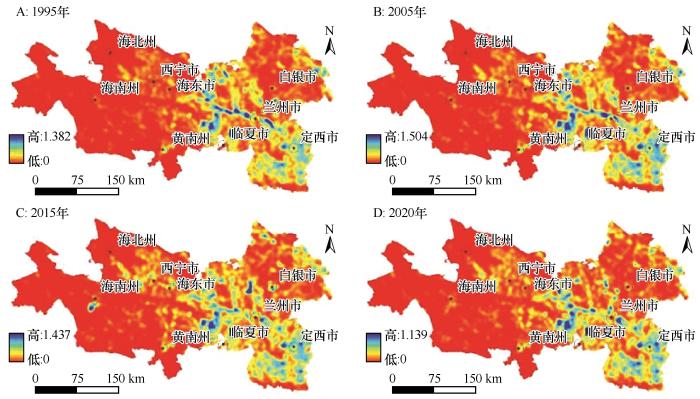

生产空间核密度值东高西低(图4),高值区沿黄河和大通河谷地呈“丁”字形态。核密度期末值小于期初值,表明生产空间的集聚程度降低,空间上多核扩散(破碎化)。1995年和2005年扩散幅度较小,2015年和2020年极核多点扩散趋势增强,兰州河谷的极核面积减小,呈收缩趋势;洮河和渭河谷地、秦王川盆地内,主核周围衍生出多个次核,呈破碎态。

图4

生活空间核密度高值区沿黄河干流、湟水、洮河、渭河和庄浪河谷带状分布(图5),极核分布于兰州、湟中、大通和临夏盆地。低值区分布于城市群西部的高海拔区,但在海晏、共和、贵德、贵南、同仁和尖扎等县城所在地形成小的集聚(生活)中心。受新农村建设政策影响,洮河及渭河谷地增加大量农村居民点,河谷内生活空间的极核不断增大并出现新核。秦王川盆地的生活和生产空间加快转换,且大量未利用地转换为其他建设用地,生产空间核密度值增加,生活空间核密度高值区缩小,极核不断消失。

图5

生态空间沿黄河及其支流沿岸集聚,极核沿河流线性分布(图6)。核密度低值区片状分布于城市群西部,且空间格局稳定。总体来看,生态斑块多依地形分布,城市群东部的黄土丘陵沟壑区内水土流失严重,随着时间推移,极核周围的斑块数量增多,破碎化趋势增强。

图6

3 兰西城市群国土空间分区优化

3.1 比较优势指数

生产空间优势指数大于2的乡镇主要分布于农业用水保障程度高的湟水上游、渭河谷地及湟水与黄河交汇的三角洲地带(图7)。优势指数大于1且小于2的乡镇主要分布于庄浪河及祖厉河沿岸,由于两条河流的河水矿化度高,对农业生产的支撑性较弱,农业生产空间的优势并不明显。比较优势指数小于1的乡镇数量多,集中连片分布于城市群西部(青海片区)。

图7

图7

兰西城市群各乡镇相对优势度指数

Fig.7

Relative advantage index of towns in Lanzhou-Xining urban agglomeration

生活空间优势指数的极差值大,即生活空间的优势度差距较大,空间分异明显(图7)。部分乡镇的优势指数大于20,是城市群最重要的生活集聚地,分布于兰州和西宁市下辖各街道。结合生产空间优势指数发现,大通河及渭河谷地部分乡镇既具有生产优势又具有生活优势,双重功能在区内叠加。

生态空间优势指数的最大值和极差值均较小,即具有生态功能优势的乡镇多,但具有突出优势的乡镇数量少(图7)。优势指数值大于1的乡镇多分布于城市群西部,地处祁连山、甘南黄河上游和三江源等三大重点生态功能区边缘,成为国家生态安全屏障建设的重要支撑区域。

3.2 国土空间优化分区

按照比较优势判别原则,若仅有一类空间的比较优势指数大于1,则为单功能比较优势空间,采用比较优势功能+优势区的方式进行命名;若两类空间的比较优势指数大于1,则为双功能比较优势空间,命名时突出优势功能,即比较优势指数值较大的功能放置于前,据此得出6种国土空间分区类型(图8)。

图8

图8

兰西城市群国土空间优化分区

Fig.8

Territorial space optimization zones of Lanzhou-Xining urban agglomeration

生产功能优势区内一部分乡镇沿黄河两岸分布,一部分乡镇位于甘肃省的旱作农业区。结合灌区、旱作农业区的特点,壮大中药材、马铃薯、百合、高原夏菜、枸杞、玫瑰、乳制品、牛羊肉、瓜果等特色产业规模,拓展甘青农产品市场。加快发展品牌农业,打造蚕豆、燕麦、道地中药材等地理标志产品。打造特色(重点)乡村,建设兰州高原夏菜基地、白银果蔬基地、定西马铃薯(及淀粉)生产基地、中药材基地、西宁高寒果蔬试验基地、湟中青稞基地、海东河湟特色农产品基地。开展国土空间综合整治,加强中低产田改造,增加农业基础设施。提高农业机械化和灌溉设施覆盖率,开展耕地轮作休耕制度和粮改饲试验试点,提升粮食作物种植面积及优化种植结构,保障地区粮食安全。

生活功能优势区多为城市辖区,一是加强城市群中心城市和区域中心城市基础设施建设,打造城市优质生活圈,二是重视河谷盆地建设用地的紧约束限制,提高建设用地节约集约效率。兰州、西宁、临夏及白银主城区要严格执行国家土地供应相关规定,优先保障重大项目、棚户区改造、城中村改造、企业和批发市场出城入园、基础设施和公共服务设施等重大民生用地需求。加强低效用地再利用,挖掘土地开发利用潜力,合理控制土地供应总量、结构和节奏,优化城市内部空间布局。防止建设用地侵占城市绿地,提高城市绿地率、绿化覆盖率、公园绿地面积等生态用地,协调城市三类空间的关系。

生态功能优势区的乡镇人居环境和农业生产条件差,生态保护和生态修复功能重要。依托三江源、祁连山、甘南黄河上游等生态安全屏障,推动城市群内外生态区的联动建设与保护。构建达坂山、拉脊山等区域性生态廊道,加强大通河、湟水河等流域综合治理,提升河流连通度。加强高山区森林、草地、山体等重要自然生态空间治理和保护。推进共和盆地、环祁连山、沿黄河和环甘南高原等重点生态治理区自然资源管理体制改革,提升生态系统服务功能,改善生态环境。实施生态修复工程,形成点状开发、面上保护的生态空间结构。

生产-生活功能优势区的乡镇多为《规划纲要》培育的节点城镇,沿交通、河流线分布。结合滨河、依山的自然资源及人文、民俗、建筑等人文资源,将河口历史文化名镇、什川农业文化遗产小镇、青城民居古镇、苦水玫瑰小镇、黄河石林小镇、首阳中药材示范镇、洮阳马家窑遗址小镇、松鸣自然风光小镇、官亭喇家文化小镇、科群瓜果小镇、龙羊水乡小镇、高原富硒小镇等特色小镇打造成甘青两省的文化、旅游、农业名片,培育成为带动农村发展的新载体。以特色小镇为节点,加强节点乡镇与周边乡镇的功能叠加和功能聚合,利用沿黄干支流水系的联通性特征,形成以点串线、以点带面的乡镇发展模式。

生产-生态功能优势区内各乡镇的共同点是毗邻森林公园,具有一定的生产和生态功能优势。结合各乡镇特点,靶向聚焦美丽乡村建设,改善村容村貌,提升基础设施保障功能。积极培育村庄主导产业,如双龙乡利用发原渠的灌溉优势,形成以大枣、优质水稻、枸杞为支柱的产业格局,辛店镇培育花樱萝卜、时令蔬菜等主导产业,关山乡大力推广百合种植促进农民增收,高山乡、车家湾乡形成以牛羊养殖为重点的产业结构。结合各乡镇的生态区位优势,积极开展面山绿化,建设村庄生态廊道,提升村庄绿化覆盖率。

生活-生态功能优势区的乡镇多分布于青海河湟新区内。依托河湟新区发展高新技术产业、旅游业和现代物流业的潜在优势,推动生态养老基地建设和文化健康产业发展,协调生活、生态功能。结合平安、湟中、贵德、循化等县打造循环经济示范基地的优势,延伸农牧循环经济产业链,组建“公司+农民合作社+家庭农牧场+农民”的产业联合体,培育新型经营主体和小微企业,提升农牧业生产经营水平。提高生活用地配置效率,整体推进农用地和村庄建设用地整理,加强乡村生态保护修复,优化“三生”空间格局。

4 讨论与结论

4.1 讨论

4.1.1 国土空间格局的影响因素

自然本底特征对国土空间水平格局的影响具有基础性和深刻性,兰西城市群地处青藏高原与黄土高原过渡地带,生态空间与大通山、达坂山、拉脊山和西倾山余脉等山体范围分布一致,黄河干支流的河谷盆地土壤肥沃,为农业发展提供有利条件。受地形限制,兰西城市群平地少,生产、生活空间集中于河谷盆地,并沿水系蔓延连通。垂直空间分异上,80%的农业生产和农村生活空间位于海拔2 750 m以下,工矿生产和城镇生活空间集中分布于海拔2 400 m以下,3 000 m以上海拔区以生态空间为主,这反映出人类活动的中海拔集聚特征,随着海拔升高,人类活动的可进入性减弱,高海拔地区生态空间的主导性增强。

经济社会发展、城镇化、工业化、城市发展政策等对国土空间结构演进及扩张模式产生主要影响。兰西城市群国土用地转换平均值为3.11%,由于城镇化快速推进,生活空间加速扩张,尤其郊区(城市新区)农业生产空间向生活空间加速转换,其中安宁区为典型代表,用地转移比例达40.35%。城市发展战略不同,各县(区)的用地转换方式也不同。兰州市通过开发低丘缓坡荒山等“削山造地”工程形成九州开发区、青白石开发区、兰州生态文化创新城片区、彭家坪开发区等多个城市生活集中区,因此,兰州市中心城区为生态空间转换为生活空间的集中区域。

政策因素对国土空间格局产生深刻影响,主要表现为兰州国家级新区建设过程中,大量生态功能较低的其他生态空间转换为生产空间,低效生态用地净转出导致生态空间的标准差椭圆面积收缩减少。河谷盆地对城市建设用地的约束导致生产和生活空间向低山缓坡区蔓延,城镇空间的“爬坡效应”使生态空间破碎化[39]。核密度变化趋势上,仅兰州市的生态空间核密度高值区不断减少,主要原因一是“削山造地”使生态空间内出现新的生产、生活空间极核,二是生态治理使点状绿地减少,极核消失。三类空间的相互转换揭示出各类空间亦存在竞争和冲突关系,因此,欠发达地区城市群的国土空间格局优化成为区域可持续发展的重要内容。

4.1.2 关于国土空间优化分区

兰西城市群甘肃片区划定了县级单元的主体功能,青海片区从栅格尺度进行区划,两片区主体功能区划尺度不一致,加大了空间管理难度。乡镇作为中国行政区划的基层单位,也是国土空间规划管理的基本单元,为保持国土空间分区结果具有空间连续性、区划完整性和管理有效性,本文以乡镇为基本单元确定国土利用分区,有利于优化落实主体功能区战略。

文章突出了各分区的优势功能和分区策略的功能引导,生产功能优势区推动农业高质量发展和农业生产空间集约高效利用为主。生活功能优势区从区域空间结构和城市用地结构等方面提出加强区域中心城市建设和改善人居环境。生态功能优势区以生态保护和生态支撑功能为主。功能复合区则聚焦“三生”功能的结构差异,加强产业联动,注重功能协调发展。

本研究客观反映了兰西城市群国土空间分布格局、演化特征及存在的问题,但从用地结构视角切入的分区方案缺少“三生”功能的定量及功能间的协调性研究,希在下一步研究中加以改进,弥补现有研究之不足。

4.2 结论

兰西城市群国土空间水平地域差异及垂直梯度分异特征明显,自然本底对国土空间格局的影响具有基础性和深刻性。生态空间占主导地位,沿城市群主要山体分布,生产和生活空间多分布于河谷盆地内。农业生产、工矿生产、城镇生活和农村生活空间呈现出垂直梯度效应,人类活动空间具有中海拔集聚性。

兰西城市群生产和生态空间减小,生活空间扩大,国土空间转换速度加快。农业生产空间、草地生态空间、水域生态空间以净转出为主,城镇生活空间和其他生态空间以净转入为主,林地生态空间保持动态平衡。生产空间与生活空间互动明显,兰州和西宁两市中心城区、兰州新区和临夏市是转换热点区。

生产空间和生活空间西北-东南向分布,生态空间东-西向分布,生活空间重心偏移距离最大。生产空间多核扩散,主核周围衍生出多个次核;生活空间核密度高值沿河流带状延伸;生态空间极核多,沿河流两岸分布,斑块的破碎化趋势增加。

生活空间的比较优势指数极差大,异质性强。从乡镇尺度识别出兰西城市群共有生产、生活、生态、生产-生活、生产-生态和生活-生态等6种分区类型。

参考文献

Land consolidation: an indispensable way of spatial restructuring in rural China

[J].

Factors influencing zoning ordinance adoption in rural and exurban townships

[J].

Using public participatory mapping to inform general land use planning and zoning

[J].

GIS-based agro-ecological zoning for crop suitability using fuzzy inference system in semi-arid regions

[J].

Integration of spatial suitability analysis for land use planning in coastal areas; case of Kuala Langat District,Selangor,Malaysia

[J].

Multi-functionality and land use dynamics in a peri-urban environment influenced by wastewater irrigation

[J].

Inventorying human-made objects: a step towards better understanding land use for multi-functional planning in a periurban Swiss landscape

[J].

松嫩平原北部粮食主产区克山县三生空间识别

[J].

基于遥感生态指数的黄河流域生态环境质量变化及影响因素分析

[J].

黑土保护与粮食安全背景下齐齐哈尔市国土空间优化调控路径

[J].

Spatial conflict of "Production,Living and Ecological" space and sustainable-development scenario simulation in Yangtze River Delta agglomerations

[J].

On the measurement of comparative advantage

[J].

The normalized revealed comparative advantage index

[J].

基于NRCA的中国省际能源利用评价研究

[J].

江苏省土地利用功能变化及其空间格局特征

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号