若尔盖盆地流动沙丘治理前后表层沉积物粒度变化特征

孟惠聪 , , 胡光印 , , 董治宝 , 南维鸽 , 莫皓焜 , 胡菁菁

陕西师范大学 地理科学与旅游学院,陕西 西安 710119

Characteristics of grain size variation of dunes surface sediments before and after wandering dune control in Zoige Basin, China

Meng Huicong , , Hu Guangyin , , Dong Zhibao , Nan Weige , Mo Haokun , Hu Jingjing

School of Geography and Tourism,Shaanxi Normal University,Xi'an 710119,China

通讯作者: 胡光印(E-mail: guangyinhu@snnu.edu.cn )

收稿日期: 2023-11-10

修回日期: 2023-12-26

基金资助:

国家自然科学基金项目 . 42071004 . 42171004 第二次青藏高原综合科学考察研究项目 . 2019QZKK0403

Received: 2023-11-10

Revised: 2023-12-26

作者简介 About authors

孟惠聪(1998—),女,山西孝义人,硕士研究生,主要从事沙漠化与风沙活动相关研究E-mail:menghc_0353@163.com

, E-mail:menghc_0353@163.com

摘要

近年来,在若尔盖盆地内部,各县采取设置草方格沙障、种植灌木等措施进行沙漠化治理,众多流动沙丘得到固定。为探讨沙丘治理前后表层沉积物的粒度变化特征,采集了若尔盖盆地西北部黄河左岸沙丘治理前后的沙丘表层样品进行对比分析。结果表明:经治沙措施固定后的沙丘,极细沙、粉沙和黏土成分占比由20.2%增加至29.6%,平均粒径由181.9 μm减小至162.0 μm,表层沉积物粒度组分变细,分选性变差,偏度由近对称变为极正偏,峰态由中等变为很窄。频率分布曲线出现次峰,概率累积曲线悬移段产生亚组分,总体由两段式变为三段式,悬移组分粒度变细,跃移组分含量占比由99%降低至87%~88%。在麦草方格与固沙植被共同作用下,沙漠化治理成效显著,但沙漠化土地局地环境的改变亦会对治沙效果产生负面影响。因此,需要因地制宜开展治沙工作,并关注治理区域的动态变化,及时做出措施调整。

关键词:

沙漠化治理 粒度特征 若尔盖盆地 黄河源区 青藏高原

Abstract

In recent years, various counties in the Zoige Basin have taken measures such as setting checkerboard sand barriers and planting shrubs to control desertification, and many wandering dunes have been fixed. To explore the changes of grain size characteristics of sand dune surface sediments under the influence of sand-fixing vegetation, surface samples were collected before and after sand dune control on the left bank of the Yellow River in Maqu County, Zoige Basin, and the relevant data were compared and analyzed. The results show: (1) After vegetation fixation, the proportion of silt and clay components increased from 1.3% to 9.9%, and the mean particle size decreased from 181.9 μm to 162.0 μm. The grain size components of surface sediments became finer, the sorting of dunes became worse, the skewness changed from near symmetry to very positive skewness, and the kurtosis changed from medium to very narrow. (2) The frequency distribution curve has a secondary peak, and the probability accumulation curve has a sub-component in the suspension section. The overall change from two-stage to three-stage, the particle size of the suspension component becomes finer, and the proportion of the saltation component content decreases from 99% to 87%-88%. (3) Under the combined action of wheat straw grid and sand-fixing vegetation, the effect of desertification control is remarkable, but the local environment of desertification land will also affect the effect of sand control. Therefore, it is necessary to carry out sand control work according to local conditions, pay attention to the dynamic changes of the control area, and timely take measures to adjust.

Keywords:

combating desertification grain size characteristics Zoige Basin the source region of Yellow River Tibetan Plateau

本文引用格式

孟惠聪, 胡光印, 董治宝, 南维鸽, 莫皓焜, 胡菁菁. 若尔盖盆地流动沙丘治理前后表层沉积物粒度变化特征 . 中国沙漠 [J], 2024, 44(3): 96-107 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2023.00178

Meng Huicong, Hu Guangyin, Dong Zhibao, Nan Weige, Mo Haokun, Hu Jingjing. Characteristics of grain size variation of dunes surface sediments before and after wandering dune control in Zoige Basin, China . Journal of Desert Research

0 引言

风沙活动是地表松散碎屑物在风力吹蚀作用下,通过悬移、跃移、蠕移3种搬运方式离开地表,在下风向再次沉积的过程[1 -2 ] ,强烈而持续的风沙活动会对生态环境,甚至人类的生命安全造成威胁。风沙活动强度的主要影响因素是风力和下垫面性质,对于一个特定区域,自然风场条件多为长期稳定、难以改变的,而下垫面性质则可以通过人类活动作用于地表起伏度、地表水分状况、植被覆盖度等产生影响[3 -5 ] 。为减弱强风沙活动带来的危害,国家展开了持久且规模宏大的风沙防治工作,主要通过生物措施、工程措施和化学措施,改变沙地或沙丘下垫面性质,降低风沙活动强度,从而起到治沙作用[6 -9 ] 。

风沙沉积物的粒度特征是风沙活动研究的重要内容,不仅可以反映沉积物物源、搬运机制、沉积环境,还能够体现下垫面性质对风沙活动过程的影响[10 - 11 ] 。为揭示防沙固沙措施对风沙灾害的影响机制,展示沙漠化治理取得的成效,众多学者对布设治沙工程区域的风沙粒度特征展开研究和讨论[11 -17 ] 。但现有研究多是通过模拟实验对比不同措施的治沙效果,或对治理区与周边未治理区的表层沉积物粒度特征进行比较。相较于此,对同一沙丘或沙地治理前后的表层沉积物粒度特征进行分析,可以更直观、准确地展示布设防治措施取得的显著成效,而现阶段中国在此方面的对比研究相对较少。

若尔盖盆地是黄河上游重要的水源涵养区,在维护黄河流域甚至整个青藏高原的生态系统平衡和安全中占据重要地位[18 -20 ] 。黄河源区的沙漠化土地面积在整个黄河流域范围内占比达13.9%,近年来,国家对玛多盆地、共和盆地以及若尔盖盆地等黄河源沙地集中分布区,开展了大规模的生态系统保护修复,沙漠化发展趋势明显逆转[21 ] 。在若尔盖盆地,1992—2016年,经过一系列防沙治沙工程作用,盆地内沙漠化土地扩张速度降至0.91%,扩张明显变缓,土地沙化面积呈减小趋势[22 -25 ] ,治沙成效尤为显著。因此,本文选择若尔盖盆地西北部玛曲县黄河左岸3个经过麦草方格与固沙植被共同治理而固定的沙丘为研究对象,通过对比治理前后的沙丘表层粒度特征,探讨固沙措施对沙丘表层粒度特征的影响,以期为该地区实施风沙防治措施、全面恢复土地沙化区生态平衡提供参考。

1 研究区概况

若尔盖盆地(32°17′46″—34°07′27″N、101°30′16″—103°22′03″E)位于青藏高原东北缘,是黄河源区的重要组成部分,处甘肃、青海、四川三省交界地带,包括四川省的若尔盖县、红原县、阿坝县和甘肃省的玛曲县(图1 A)。若尔盖盆地东临岷山,西抵阿尼玛卿山,北起西倾山,南倚邛崃山,地域范围广阔,总面积达1.94×104 km2[26 -27 ] 。若尔盖盆地是晚新生代以来青藏高原的阶段性升降影响下形成的断陷盆地,整体呈边缘为山体包围、中部凹陷、北西开口的地势形态,平均海拔约为3 500 m[28 -29 ] 。在第四纪早期,该盆地被面积超过1万 km2 的若尔盖古湖覆盖,22~40 ka BP黄河改道袭夺古湖,湖水大量外泄,古湖逐渐消亡[30 -31 ] 。若尔盖盆地内水系纵横,湖泊与湿地零散分布,现有的主要河流除黄河外,还有黑河、白河、贾曲3条较大的河流。盆地内现存有深厚的第四纪河湖相松散沉积物,成为若尔盖盆地风沙活动的主要物源。

图1

图1

若尔盖盆地主要水系分布及采样区域(A)、采样点位置(B)

Fig.1

The distribution of main water systems and the location of sampling areas (A) and sampling points (B) in the Zoige Basin

若尔盖盆地属高原温带湿润、半湿润季风气候,受季风影响显著,盆地内雨热同期,但四季不分明,气候冷湿,常年无夏。年平均气温为0.7~3.3 ℃,7月为最热月,均温10.8 ℃,1月为最冷月,均温-10.2 ℃,气温年较差为21 ℃,年冻土时间长达6个月,最大冻土深度74 cm。年降水量为654~780 mm,主要发生在5—9月,占全年降水量的90%;年潜在蒸发量为1 110~1 273 mm,相对湿度为70%左右[32 ] 。盆地内季风为东北、西南风,主要起沙风来自于WNW,年平均风速为2.59 m·s-1 ,最大风速出现在春季,最大可达40 m·s-1 ,大风日数200 d左右,起沙风主要发生在春季和冬季,占全年风速记录的8.75%[33 ] 。如此“风旱同季”的气候模式[34 ] ,也是盆地内风沙活动多发的主要原因。区域内植被主要为高山、亚高山高寒草甸和沼泽草地,盆地中心地带以沼泽植被为主,盆地四周山地有灌木林、冷杉林分布[35 ] 。

2 研究方法

2.1 样品采集

本研究的采样地点位于玛曲县城东南方向黄河左岸(图1 B),该位置曾有多个小型流动沙丘分布,随着防沙治沙工程的实施,沙丘已趋于固定。采样点沙丘的治理开始于2013年,具体治沙措施为,在沙丘表层嵌入扎成捆的干麦草,组成连续的1 m×1 m的正方形麦草方格,保证完成后的麦草一般高于地表15~20 cm,而后在草方格中心加种高山红柳。

2023年3月14日对该区域内已固定的3个典型沙丘(图2 A)进行表层样品采集,分别命名为MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3。2012年7月19日,也曾对MQSQ1所在位置的沙丘进行过采样,当时沙丘表层及周围区域未铺设任何治沙工程,无植被覆盖(图2 B),沙丘仍处于流动状态,即治理前的MQSQ1。为将两次采样进行区分,对在治理前的样品编号后加Q表示“前”,将其命名为MQSQ1(Q)。现今,沙丘前缘沙地上有大量牧草生长(受季节影响呈枯黄状态),沙丘表面铺设的麦草方格大部分被风沙掩盖,MQSQ1和MQSQ2表层种植的高山红柳生长情况较好(图2 C),在迎风坡中下部的高山红柳底部有植被凋落物堆积。MQSQ3迎风坡高山红柳底部的风沙受到不同程度的风蚀影响,根系出露地表36 cm左右,植被体倾斜。3个沙丘背风坡一侧的高山红柳长势较迎风坡略差,植被底部有不同程度的风沙掩埋,受沙丘反向风影响,大多数枝条呈沿坡面向上倾斜状态。

图2

图2

采样点地表情况:(A)治理后的固定沙丘,即MQSQ1,拍摄于2023年3月;(B)治理前的流动沙丘,即MQSQ1(Q),拍摄于2012年7月;(C)沙丘表层现状;(D)单个沙丘采样位置示意图

Fig.2

The surface condition of the sampling point. (A) Fixed dunes after combating desertification, namely MQSQ1, photographed in March 2023; (B) Wandering dunes before combating desertification, namely MQSQ1(Q),photographed in July 2012; (C) Present situation of sand dune surface; (D) Schematic drawing of sampling position of single dune

每个沙丘点的具体采样法(图2 D)及样品编号方式如下:以MQSQ1为例,在沙丘前草地采集1个样品(MQSQ1-1),沿沙丘中脊线依次在迎风坡底部(MQSQ1-2)、迎风坡中部(MQSQ1-3)、沙丘顶部(MQSQ1-4)、背风坡中部(MQSQ1-5)以及背风坡底部(MQSQ1-6)采集5个部位的样品,采样深度控制在0~5 cm,取样面积为0.2 m×0.2 m,样品质量在500 g左右。

2.2 粒度分析

粒度分析的前处理与上机测定均在陕西师范大学地理科学与旅游学院完成。首先,称取0.8 g样品置于烧杯中,加入10 mL浓度为30%的盐酸溶液,放在加热板上加热至200 ℃,除去样品中的次生碳酸盐类杂质。待搅拌无气泡产生时,分3次加入30 mL浓度为30%的过氧化氢溶液,待其与样品中的有机质反应完全后,关闭加热板。烧杯中溶液冷却后,加入超纯水静置12 h,用虹吸管吸去上层清液,重复以上操作3次。完成后加入10 mL六偏磷酸钠,经超声震荡10~15 min后,即可上机测定。实验室使用Mastersizer 3000激光粒度分析仪对样品进行粒度分析,每个样品重复测试3次,最后取其平均值。

测试数据结果通过GRADISTAT 软件[36 ] 处理,采用Folk-Ward图解法[37 ] ,计算平均粒径(M z )、分选系数(σ )、偏度(SK )、峰态(K g )等粒度参数:

M z = Φ 16 + Φ 50 + Φ 84 3 (1)

σ = Φ 84 - Φ 16 4 + Φ 95 - Φ 5 6.6 (2)

S K = Φ 16 + Φ 84 - 2 Φ 50 2 Φ 84 - Φ 16 + Φ 5 + Φ 95 - 2 Φ 50 2 Φ 95 - Φ 5 (3)

K g = Φ 95 - Φ 5 2.44 Φ 75 - Φ 25 (4)

式中:Φ 5 、Φ 16 、Φ 25 、Φ 50 、Φ 75 、Φ 84 、Φ 95 为粒度分布的相应分位数。

对所得的粒度参数,按照Folk和Ward提出的粒度参数分级标准(表1 )[37 ] ,采用Excel 2021、Origin 2022、CorelDRAW X8对实验数据进行整理、分析和绘制。进行数据分析时,为更直观地展示平均粒径变化,借助公式(5),将平均粒径的计算结果转化为以μm为单位:

D = - l o g 2 d (5)

式中: D 表示以Φ为单位的粒径;d 表示以mm为单位的粒径。

依据温德华粒度分类法[38 ] 将沙粒分为6个粒级,分别是黏土(< 4 μm)、粉沙(4~63 μm)、极细沙(63~125 μm)、细沙(125~250 μm)、中沙(250~500 μm)、粗沙(500~1 000 μm)。

3 结果与分析

3.1 粒度级配

粒度级配是沉积物按照一定的分级体系划分后,不同粒级所占的比例,可以准确直观地反映沉积物粒度分布的总体特征[39 ] 。治理后的沙丘(MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3)表层沉积物以细沙和极细沙为主,平均含量分别为53.4%、22.1%;其次为中沙,含量为14.4%;粉沙含量较少,占总体的7.5%;黏土和粗沙含量极低,几乎不含粗沙,二者共占总含量的2.5%(图3 )。MQSQ1(Q)表层粒度组成与以上3个沙丘相似,成分含量有轻微差异,其主要组分为细沙,占57.0%;其次为极细沙和中沙,分别占20.9%、19.1%;再次为粉沙(2.2%)、黏土(0.7%)、粗沙(0.1%)。MQSQ1-1、MQSQ2-1、MQSQ3-1采样点为沙丘前草地,受沙丘形态影响较小,沿主导风向,其粒度成分逐渐变细,黏土、粉沙、极细沙和细沙总含量由86.8%增加至97.6%,中沙和粗沙总含量由13.2%降至2.4%。

图3

图3

粒度级配

Fig.3

Particle size distribution

对比沙丘不同部位的粒度级配特征发现,治理前后的沙丘沉积物组分均以细沙为主,粒级最粗的部位出现在迎风坡中部。3个沙丘表层沉积物极细沙部分在迎风坡随高度增加而减少,在沙丘顶部其含量减至最小,而后在背风坡随高度减小而增加。沙丘迎风坡均呈现出随高度的增加,中沙含量占比增大,增加2~4倍。MQSQ1和MQSQ2背风坡粒度组分变化特征为从顶部到坡底,粒度组分变细,中沙含量减少但幅度较小;而MQSQ3的背风坡一侧从顶部到底部,中沙和粗沙含量增加。MQSQ1(Q)的粒度组成特征为:沙丘顶部粒度组分最粗,中沙含量达到29.8%;迎风坡和背风坡均为随高度增加,粒度组分变细;背风坡的中沙和粗沙含量均高于迎风坡。

MQSQ1(Q)是治理前的MQSQ1,二者对比可见,治理措施对沙丘表层的各粒级含量百分比有较大影响。治理后的粒度组分明显变细,MQSQ1沙丘各部位黏土和粉沙含量均大于MQSQ1(Q),细沙和中沙含量除沙丘前草地外均有降低,极细沙和粗沙组分差异较小,具体表现为治理前沙丘的黏土和粉沙含量为1.3%,治理后增加至9.9%;而治理前的细沙和中沙含量共占79.7%,治理后降至70.1%。

3.2 粒度参数特征

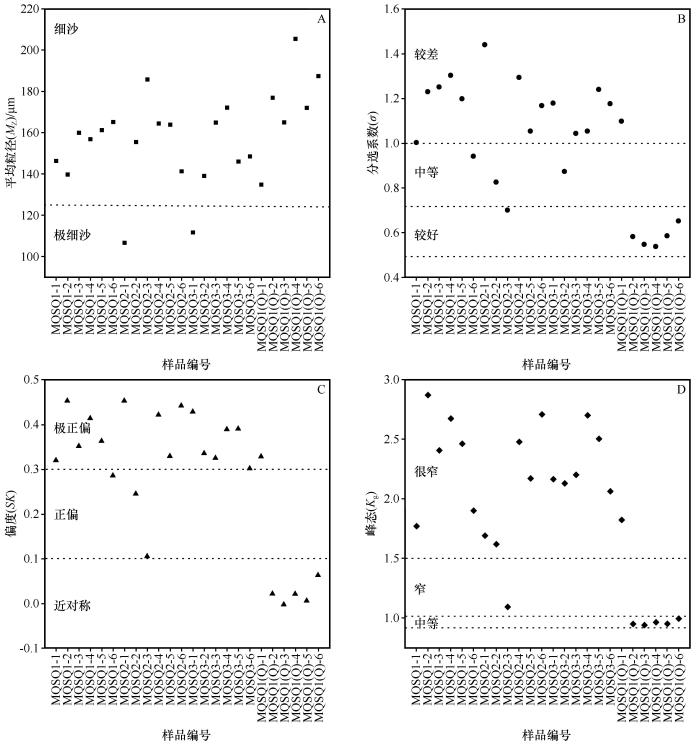

粒度参数是研究一个区域环境中沉积物物源、搬运过程以及沉积环境的重要分析参数,主要包括平均粒径、分选系数、偏度和峰态[40 ] 。

平均粒径可以反映沉积物颗粒大小和搬运作用营力的平均动能[41 ] 。沙丘前草地粒径为111.6~146.3 μm,自北向南呈减小趋势。由于MQSQ2-1和MQSQ3-1采样点的位置相邻,平均粒径较为接近。沙丘表层沉积物样品平均粒径为139.0~185.8 μm,属于极细沙到细沙之间。从沙丘不同部位来看,MQSQ2和MQSQ3均表现出迎风坡平均粒径较背风坡大,而MQSQ1则与之相反。MQSQ1(Q)沙丘前草地平均粒径为134.8 μm,沙丘表层各部位的平均粒径在164.9~205.5 μm,与MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3的平均粒径相比较大,尤其体现在坡顶到背风坡底一侧。整个沙丘表现出较好的变化趋势:从迎风坡底部到中部逐渐减小,在沙丘顶部又增至最大,再由沙丘顶部到背风坡底部先减小后增大;迎、背风坡对比与MQSQ1相同,背风坡平均粒径略大于迎风坡(图4 A)。

图4

图4

粒度参数

Fig.4

Grain size parameter

分选系数可以用作描述动力环境和沉积物源,是重要的环境指标。MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3沙丘前草地的分选系数分别为1.0、1.4、1.2,分选较差。表层沉积物粒度分选系数为0.7~1.3,分选状况介于中等和较差,MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3平均分选系数分别为1.2、1.0、1.1,其中MQSQ2和MQSQ3的分选状况相对较好。MQSQ1(Q)的分选系数为0.5~0.7,分选较好(图4 B)。比较沙丘迎、背风坡分选系数发现,MQSQ2、MQSQ3以及MQSQ1(Q)背风坡的分选状态均优于迎风坡,而MQSQ1则相反。

偏度可以用于判别粒度分布的对称性,反映平均值与中位数的相对位置,负偏表示沉积物粒度偏粗,平均值向中位数的较粗方向偏移;正偏则反之。沙丘前草地及表层沉积物粒度偏度处于0.1~0.5,大部分呈极正偏。MQSQ1(Q)沙丘前草地为极正偏(0.3),沙丘表层沉积物偏度呈近对称(图4 C)。

峰态用于衡量粒度分布曲线峰的尖锐程度。沙丘前草地及表层沉积物的峰态均位于很窄范围内,仅有MQSQ2-3为窄峰态(1.09)。MQSQ1(Q)沙丘前草地峰态很窄(1.8),沙丘表层沉积物峰态为0.9~1.0,处于中等范围(图4 D)。

3.3 频率分布曲线与概率累积曲线

从频率分布曲线可看出,MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3曲线形态相似,均呈双峰态,曲线形态较窄、较高(图5 )。MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3的主峰峰值粒径集中在126.7~185.8 μm,次峰值粒径为4.6 μm,沙丘前草地的次峰值分别为21.2 μm、27.4 μm、21.2 μm。MQSQ1(Q)的频率分布曲线在沙丘不同部位存在一定的差异,沙丘前草地及背风坡底呈双峰态,主峰峰值分别为141.6 μm和178.3 μm,次峰均为20.0 μm。沙丘其余部位均为单峰,峰值粒径为158.9~200.0 μm。

图5

图5

粒度频率分布曲线

Fig.5

Grain size frequency distribution curves

从概率累积曲线看,MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3多呈三段式,包含一个跃移组分和两个悬移组分,跃移和悬移组分的截点为3.7~3.9 Φ,两个悬移组分的截点粒径为6.9~7.0 Φ(图6 )。MQSQ1(Q)主要为三段式,由跃移、悬移和一个过渡段构成,只有MQSQ1(Q)-3呈一段式,各部位的跃移组分和悬移组分的截点位于3.8 Φ左右。总体来看,每个沙丘各部位沉积物均为跃移组分占比最大,整体含量大于80.0%,在MQSQ1(Q)中该组分最高达到99.1%,其次为悬移组分,无蠕移组分存在。沙丘前草地中的跃移组分含量与其他部位相比较少,且每个沙丘的跃移段曲线都具有斜率大、粒度分布区间窄的特点。表明跃移组分分选较好。对比MQSQ1(Q)与MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3的曲线斜率,MQSQ1(Q)跃移段的斜率明显较大,分选更优。

图6

图6

概率累积曲线

Fig.6

Probability cumulative curves

4 讨论

对上述粒度数据进行对比研究可见,铺设麦草方格和种植固沙植被后,沙丘表层沉积物的粒度特征发生明显变化。本文所研究的3个沙丘的治沙工作已开展十余年,而麦草方格的原料物质长期遭受风力和降水侵蚀,易发生腐烂和毁坏,维持时间为4~5 a[42 -43 ] ,在治沙过程中的作用主要集中在早期阶段。野外实地考察发现,在治沙早期遭到破坏的麦草方格并未得到及时修补。现在,沙丘表面的麦草方格沙障几乎已经腐烂或被风沙掩埋。此外,曾有学者在研究中指出,由于人工种植的灌丛植被平均高度较草方格高4~5倍(本研究区中高山红柳的平均高度为1.5 m左右),对气流的影响范围大,作用时间长,在流沙固定后会起到越来越重要的作用[44 ] 。因此,在本部分,主要对固沙植被在沙丘固定过程中的作用方式及效果展开讨论。

4.1 固沙措施对沙丘表层沉积物总体粒度特征的影响

对比分析MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3和MQSQ1(Q)的相关数据发现,治理后的沙丘表层沉积物粒度组分变细,黏土、粉沙和极细沙的平均含量由20.2%增加至29.6%,占比显著增加,在沙丘顶部最为明显;分选系数变大,分选性变差;偏度由近对称变为极正偏;峰态由中等变为很窄。与前人通过对防沙固沙措施进行风洞实验模拟和野外观测得到的结果一致[34 ,45 -46 ] 。

在治沙早期,麦草方格对沙丘表层风沙流的阻滞拦截,以及对土壤性质的改善起重要作用。相关研究表明[47 -49 ] ,麦草出露地面15~20 cm的草方格,能够有效截留风沙流中90%的沙量。除对沙物质进行直接捕获截留外,草方格还可以增加地表粗糙度,降低地表风速,以减缓沙丘移动速度,同时对沙丘表层土壤起到保护作用[50 ] 。随着地表风速的减弱,输沙率开始下降,沙丘表层的沙物质不断积累,沙丘体积增大,也会降低沙丘移动速度。此外,在麦草腐烂分解的过程中,会产生丰富的有机质。低风速下大量细颗粒物质的积累,在地表形成紧密的胶结颗粒,改善沙丘表层土的性质,使方格沙障内固沙植被的成活率显著增加。同时,沙结皮的产生也可以有效防止风蚀、保持沙土水分[51 ] ,为治沙工作的长期稳定实施提供了保障。

固沙植被常选自于本地植被中耐寒、耐旱、抗风蚀性强的植物,在长期的治沙过程中,相较于麦草方格,其维持与作用时间更长。从植被对风沙流强度的影响来看,一方面,固沙植被增大地表粗糙度,使沙粒起动速度增大,同时改变近地层气流结构,使得风速减小,细小颗粒提前沉降,风对沙丘迎风坡一侧的侵蚀、搬运作用减弱,沙粒得以更好的保存。另一方面,植被对沙粒(尤其是粉沙和黏粒)产生的阻滞作用会对沉积物颗粒进行无选择性的捕获,沙尘杂乱无章地沉积于此,沙丘分选性变差[13 ,52 ] 。从植被对沙丘的直接作用来看,植被凋落物在灌丛周围积累、分解,植被冠层对风沙流中土壤养分进行截留,使灌丛附近形成“肥岛”,供给藻类、地衣、苔藓等隐花植被繁衍,植被底部生物结皮出现,提高沙丘表层的黏结力,沉积物粒径发生细化[53 -54 ] 。此外,结皮亦可通过影响地表的粗糙度、结构性等提高临界起沙风速,减弱对沙丘的风蚀强度,使细粒物质得以积累;沙丘或沙地固定时间越长,结皮层发育状况越好。因此,结皮层能够在一定程度上反映治沙的成效 [44 ] 。综上,植被在固沙过程中,会对沙丘表层的细粒物质产生极大影响,吕萍等[55 ] 、高永等[56 ] 、Liu等[57 ] 在分析研究灌丛植被的固沙效果时均得出类似关联性,即多数情况下,植被的固沙能力越强,沉积物中细粒成分占比越大。对比MQSQ1(Q)和MQSQ1,治理后细粒组分(黏土、粉沙、极细沙)的含量增加46.5%,证实固沙植被在治沙过程中发挥了重要作用。

治理后沙丘表层沉积物的变化还表现为,粒度频率分布曲线在粉沙范围内出现次峰(4.58 μm)。概率累积曲线在悬移段出现亚组分,由两段式为主转为三段式。悬移组分占比增加,且该组分沉积物粒度变细,粒径分布下限由9.0 Φ减小至9.4 Φ。跃移部分作为风沙流中的主体颗粒,受下垫面性质差异影响较大,含量由99%左右降低至87%~88%。布设防沙工程后,风沙颗粒在沿坡面爬升的过程中,受麦草方格或固沙植被阻碍,动能逐渐减小,跃移部分中颗粒物质率先沉积,但细沙仍具有活跃能量继续向上移动,原先的跃移组分内部进行重新划分而后分别沉积[11 ] 。风沙流受植被阻滞作用,风速提前降低,其中应向更远处的下风向运输的细颗粒物质和粉尘,在沙丘迎风坡中上部或顶部沉积,沙丘表层悬移质增加,使频率分布曲线中出现次峰(图5 A,C)。

4.2 其他因素对固沙效果的影响

经野外实地考察发现,MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3表层铺设的麦草方格沙障规格与材质以及方格中心种植的灌木植被品种都是相同的,但MQSQ3表层的植被状况比另外两个沙丘差。MQSQ3较MQSQ1和MQSQ2高度高、坡度大,沙丘表层的麦草方格被完全掩埋;沙丘迎风坡的高山红柳植被左右倾斜,根系高出地表36 cm左右,有的植被主体与根系位置发生偏离朝下风向贴地生长(类似“醉汉林”形态),部分区域的红柳植被甚至已经死亡,无植被覆盖。而MQSQ1和MQSQ2表层的高山红柳长势较好,植被覆盖度高,仅在背风坡一侧植被底部略有风沙掩埋。

从沙丘周边环境来看,MQSQ3沙丘迎风坡前缘的高山红柳灌丛中存在一处植被密度小、高度低的缺口。这处缺口的存在使沙丘迎风坡前产生狭管效应,导致MQSQ3迎风坡一侧风速增强,风沙流呈现不饱和状态,对地表的风蚀程度加大[15 ,58 ] 。该沙丘迎风坡一侧中部略有凹陷,且凹陷处呈喇叭状的形态特征,亦可证明存在狭管效应影响。此外,Zhang等[59 ] 发现,风沙流进入0.2 m高的沙障范围内,受沙障抬升作用影响,距地表20~30 cm高度的输沙率显著增加。这一高度区间与MQSQ3迎风坡植被根系出露高度(36 cm左右)相近,因此,草方格对风沙流的抬升作用,可能也是造成MQSQ3迎风坡风蚀强度大的原因之一。

结合上述分析,推测造成这一差异的主要原因有以下两点:一,MQSQ3整体高度较高、迎风坡坡度较大,使得风沙流在迎风坡的加速程度较另外两个沙丘略大[60 -61 ] 。二,沙丘迎风坡前的灌丛缺口,加强了风的狭管效应。二者共同作用下,迎风坡地表附近风蚀强度增加,麦草方格被破坏或完全掩埋后,更加无法对风沙流起到阻挡作用,使得植被底部的风蚀程度进一步加强,对固沙植被的生长产生威胁,风沙治理效果减弱。

5 结论

本研究对麦草方格+固沙植被模式治理后的沙丘表面沉积物的粒度特征进行分析,发现经过治理后,其粒度特征发生了显著变化。

粉沙和黏土成分占比显著增加,分选系数变大,分选性变差。这表明,麦草方格和固沙植被通过增大沙丘表层粗糙度,降低沙丘近地表的风速,使细颗粒物质提前沉降,加之植被底部生物结皮的影响,使沙丘表层沉积物细化。同时,二者的截留和捕获作用,对风沙流中颗粒进行无选择性捕获,导致分选性变差。粒度频率分布曲线出现次峰,概率累积曲线由两段式转为三段式,悬移段出现亚组分,跃移部分含量占比有所减少。这可能是因为风沙颗粒在沿坡面爬升的过程中,受麦草方格和固沙植被影响,原跃移组分中颗粒较粗的物质提前沉积,细颗粒物质继续向下风向运动;并且应向更远处的下风向运输的细颗粒物质和粉尘,在沙丘中上部提前沉积,沙丘表层悬移质增加,跃移组分减少。

本研究所涉及的区域范围内,每个沙丘所在位置的局地地形、风况等环境因素的差异,会导致治沙效果不同。在长期的治沙过程中,沙丘形态和周边植被分布状况会受到外界因素影响而发生改变,使得后期的治理难以达到预期。因此,开展沙漠化治理工作时,需要对防治区进行实地综合考察,因地制宜地进行决策,并关注治理区域的环境动态变化,对治沙措施及时进行修复或其他行为干预。

参考文献

View Option

[1]

Bagnold R A The Physics of Blown Sand and Desert Dunes [M].London,UK :Springer ,1942 .

[本文引用: 1]

[2]

王涛 中国沙漠与沙漠化 [M].石家庄 :河北科学技术出版社 ,2003 .

[本文引用: 1]

[3]

史培军 ,严平 ,袁艺 中国北方风沙活动的驱动力分析

[J].第四纪研究 ,2001 ,21 (1 ):41 -47 .

[本文引用: 1]

[4]

李晋昌 ,苏志珠 ,胡光印 风沙活动强度的常用判断指标及其应用评述

[J].中国沙漠 ,2010 ,30 (4 ):788 -795 .

[5]

Chen F H Chen S Q Zhang X et al Asian dust-storm activity dominated by Chinese dynasty changes since 2000 BP

[J].Nature Communications ,2020 ,11 (1 ):992 .

[本文引用: 1]

[6]

屈建军 ,凌裕泉 ,刘宝军 ,等 我国风沙防治工程研究现状及发展趋势

[J].地球科学进展 ,2019 ,34 (3 ):225 -231 .

[本文引用: 1]

[7]

屈建军 ,肖建华 ,韩庆杰 ,等 青藏铁路高寒风沙环境特征与防治技术

[J].中国科学:技术科学 ,2021 ,51 (9 ):1011 -1024 .

[8]

王涛 ,谢胜波 ,屈建军 ,等 通天河七渡口风沙环境特征及沙害防治

[J].中国沙漠 ,2019 ,39 (2 ):70 -78 .

[9]

Yan Y C Xu X L Xin X P et al Effect of vegetation coverage on aeolian dust accumulation in a semiarid steppe of northern China

[J].Catena ,2011 ,87 (3 ):351 -356 .

[本文引用: 1]

[10]

Lancaster N Grain-size characteristics of linear dunes in the southwestern Kalahari

[J].Journal of Sedimentary Research ,1986 ,56 (3 ):395 -400 .

[本文引用: 1]

[11]

Zhou N Li Q Zhang C L et al Grain size characteristics of aeolian sands and their implications for the aeolian dynamics of dunefields within a river valley on the southern Tibet Plateau:a case study from the Yarlung Zangbo river valley

[J].Catena ,2021 ,196 :104794 .

[本文引用: 3]

[12]

朱文煜 ,毛东雷 植被沙障下沙丘的研究进展

[J].生态科学 ,2023 ,42 (2 ):228 -237 .

[13]

刘铮瑶 ,董治宝 ,赵杰 ,等 人工固沙措施对沙丘沉积物特征及土壤养分的影响

[J].生态学报 ,2020 ,40 (4 ):1383 -1391 .

[本文引用: 1]

[14]

祁帅 ,汪季 ,党晓宏 ,等 3种低立式沙障内表层沉积物粒度特征研究

[J].干旱区研究 ,2021 ,38 (3 ):875 -881 .

[15]

池政 基于三维激光扫描技术的四种类型沙障固沙阻沙效益研究

[D]北京 :中国林业科学研究院 ,2021 .

[本文引用: 1]

[16]

吴雪琴 ,解云虎 ,刘晓茜 ,等 腾格里沙漠东南缘4种典型沙生灌木林下的沉积物粒度特征

[J].中国水土保持科学(中英文) ,2021 ,19 (3 ):19 -27 .

[17]

Xie Y H Dang X H Zhou Y J et al Using sediment grain size characteristics to assess effectiveness of mechanical sand barriers in reducing erosion

[J].Scientific Reports ,2020 ,10 (1 ):14009 .

[本文引用: 1]

[18]

胡光印 ,董治宝 ,魏振海 ,等 近30 a来若尔盖盆地沙漠化时空演变过程及成因分析

[J].地球科学进展 ,2009 ,24 (8 ):908 -916 .

[本文引用: 1]

[19]

韩大勇 ,杨永兴 若尔盖高原沙化沼泽区植物群落物种组成及其驱动因素

[J].生态学报 ,2020 ,40 (16 ):5602 -5610 .

[20]

贺丽 ,苏宇 ,陈德朝 ,等 国家公园创建背景下的若尔盖湿地生态保护现状与发展研究

[J].决策咨询 ,2023 (2 ):83 -88 .

[本文引用: 1]

[21]

胡光印 ,董治宝 ,逯军峰 ,等 黄河流域沙漠化空间格局与成因

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (4 ):213 -224 .

[本文引用: 1]

[22]

魏振海 ,董治宝 ,胡光印 ,等 近40 a来若尔盖盆地沙丘时空变化

[J].中国沙漠 ,2010 ,30 (1 ):26 -32 .

[本文引用: 1]

[23]

胡光印 ,董治宝 ,逯军峰 ,等 若尔盖盆地沙漠化及其景观格局变化研究

[J].中国沙漠 ,2013 ,33 (1 ):16 -23 .

[24]

费怡 ,王继燕 ,王泽根 若尔盖高原土地沙化及其成因定量分析

[J].干旱区资源与环境 ,2019 ,33 (8 ):146 -152 .

[25]

胡光印 ,董治宝 ,王文丽 ,等 近30 a玛曲县土地利用/覆盖变化监测

[J].中国沙漠 ,2009 ,29 (3 ):457 -462 .

[本文引用: 1]

[26]

徐茂其 川西北若尔盖高原第四纪环境演变概要

[J].西南师范大学学报(自然科学版) ,1988 (4 ):94 -100 .

[本文引用: 1]

[27]

Hu G Y Yu L P Dong Z B et al Holocene aeolian activity in the Zoige Basin,northeastern Tibetan Plateau,China

[J].Catena ,2018 ,160 :321 -328 .

[本文引用: 1]

[28]

Jia S X Zhang X K Zhao J R et al Deep seismic sounding data reveal the crustal structures beneath Zoigê basin and its surrounding folded orogenic belts

[J].Science China Earth Sciences ,2010 ,53 (2 ):203 -212 .

[本文引用: 1]

[29]

盛海洋 黄河上游若尔盖盆地区域地质背景与盆地演化研究

[J].太原师范学院学报(自然科学版) ,2022 ,21 (4 ):91 -96 .

[本文引用: 1]

[30]

Wang N Zha X C Huang C C et al Sedimentary evidence and age of the Zoige Basin dissected by the Yellow River in eastern Tibetan Plateau

[J].Progress in Geography ,2022 ,41 (8 ):1453 -1466 .

[本文引用: 1]

[31]

王云飞 ,王苏民 ,薛滨 ,等 黄河袭夺若尔盖古湖时代的沉积学依据

[J].科学通报 ,1995 (8 ):723 -725 .

[本文引用: 1]

[32]

Hu G Y Dong Z B Lu J F et al The developmental trend and influencing factors of aeolian desertification in the Zoige Basin,eastern Qinghai-Tibet Plateau

[J].Aeolian Research ,2015 ,19 :275 -281 .

[本文引用: 1]

[33]

胡光印 ,董治宝 ,张正偲 ,等 若尔盖盆地起沙风风况与输沙势特征

[J].中国沙漠 ,2020 ,40 (5 ):20 -24 .

[本文引用: 1]

[34]

沈亚萍 ,张春来 ,李庆 ,等 中国东部沙区表层沉积物粒度特征

[J].中国沙漠 ,2016 ,36 (1 ):150 -157 .

[本文引用: 2]

[35]

魏振海 ,董治宝 ,胡光印 ,等 若尔盖盆地沙丘形成分布影响因素探讨

[J].中国沙漠 ,2009 ,29 (6 ):1035 -1042 .

[本文引用: 1]

[36]

Blott S J Pye K GRADISTAT:a grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments

[J].Earth Surface Processes and Landforms ,2001 ,26 (11 ):1237 -1248 .

[本文引用: 1]

[37]

Folk R L Ward W C Brazos River bar[Texas]:a study in the significance of grain size parameters

[J].Journal of Sedimentary Research ,1957 ,27 (1 ):3 -26 .

[本文引用: 2]

[38]

Wentworth C K A scale of grade and class terms for clastic sediments

[J].The Journal of Geology ,1922 ,30 (5 ):377 -392 .

[本文引用: 1]

[39]

苏志珠 ,梁爱民 ,马义娟 ,等 库姆塔格沙漠典型线形沙丘粒度特征

[J].中国沙漠 ,2016 ,36 (4 ):877 -884 .

[本文引用: 1]

[40]

成都地质学院陕北队 沉积岩(物)粒度分析及其应用 [M].北京 :地质出版社 ,1978 .

[本文引用: 1]

[41]

Lü L Q Fang X M Lu H Y et al Millennial-scale climate change since the last glaciation recorded by grain sizes of loess deposits on the northeastern Tibetan Plateau

[J].Chinese Science Bulletin ,2004 ,49 (11 ):1157 -1164 .

[本文引用: 1]

[42]

刘军 不同固沙措施对民勤风沙口风速及粗糙度的影响研究

[J].甘肃科技 ,2013 ,29 (4 ):54 -56 .

[本文引用: 1]

[43]

范蓉 ,仇蕊 ,吴永胜 我国防沙治沙技术回顾与展望

[J].内蒙古水利 ,2023 (7 ):12 -13 .

[本文引用: 1]

[44]

甄计国 腾格里沙漠东南缘沙坡头地区流沙治理后地表形态的变化

[J].中国沙漠 ,1987 ,7 (1 ):12 -20 .

[本文引用: 2]

[45]

闫敏 ,左合君 ,贾光普 ,等 不同防沙措施的风沙流及其携沙粒度垂直分异特征

[J].干旱区地理 ,2022 ,45 (5 ):1513 -1522 .

[本文引用: 1]

[46]

万玲玲 ,董智 ,李红丽 ,等 沙柳方格沙障对库布齐沙漠沙丘粒度分布的影响

[J].干旱区资源与环境 ,2013 ,27 (1 ):165 -170 .

[本文引用: 1]

[47]

Ni J R Li Z S Mendoza C Vertical profiles of aeolian sand mass flux

[J].Geomorphology ,2003 ,49 (3 ):205 -218 .

[本文引用: 1]

[48]

吴正 风沙地貌与治沙工程学 [M].北京 :科学出版社 ,2003 .

[49]

白子怡 ,董治宝 ,南维鸽 ,等 植被盖度对风沙流结构及输沙率的影响

[J].中国沙漠 ,2024 ,44 (2 ):1 -10 .

[本文引用: 1]

[50]

蒋仁山 浅析草方格沙障在防风固沙中的应用

[J].农业灾害研究 ,2020 ,10 (9 ):126 -127 .

[本文引用: 1]

[51]

王文彪 ,肖巍 从沙物质粒度分析结果研讨沙生植物的固沙作用

[J].干旱区资源与环境 ,2011 ,25 (9 ):132 -137 .

[本文引用: 1]

[52]

张雯 ,杜丁丁 ,李志文 ,等 鄱阳湖沙地沉积物粒度特征及其影响因素

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (5 ):122 -132 .

[本文引用: 1]

[53]

Yin C H Feng G Zhang F S et al Enrichment of soil fertility and salinity by tamarisk in saline soils on the northern edge of the Taklamakan Desert

[J].Agricultural Water Management ,2010 ,97 (12 ):1978 -1986 .

[本文引用: 1]

[54]

曹艳峰 ,丁俊祥 ,于亚军 ,等 不同质地土壤中荒漠灌木梭梭“肥岛”的初步探讨

[J].土壤学报 ,2016 ,53 (1 ):261 -270 .

[本文引用: 1]

[55]

吕萍 ,董治宝 ,赵爱国 ,等 灌丛密度对沙粒粒度和起动风速影响研究

[J].泥沙研究 ,2011 ,31 (3 ):63 -66 .

[本文引用: 1]

[56]

高永 ,丁延龙 ,汪季 ,等 不同植物灌丛沙丘表面沉积物粒度变化及其固沙能力

[J].农业工程学报 ,2017 ,33 (22 ):135 -142 .

[本文引用: 1]

[57]

Liu X X Xie Y H Zhou D D et al Soil grain-size characteristics of Nitraria tangutorum Nebkhas with different degrees of vegetation coverage in a desert-oasis ecotone

[J].Polish Journal of Environmental Studies ,2020 ,29 (5 ):3703 -3714 .

[本文引用: 1]

[58]

屈建军 ,王涛 ,牛清河 ,等 兰新高铁戈壁特大风区风沙灾害形成机理及防沙技术

[J].中国科学:地球科学 ,2023 ,53 (2 ):277 -286 .

[本文引用: 1]

[59]

Zhang C L Li Q Zhou N et al Field observations of wind profiles and sand fluxes above the windward slope of a sand dune before and after the establishment of semi-buried straw checkerboard barriers

[J].Aeolian Research ,2016 ,20 :59 -70 .

[本文引用: 1]

[60]

Faria R Ferreira A D Sismeiro J L et al Wind tunnel and computational study of the stoss slope effect on the aeolian erosion of transverse sand dunes

[J].Aeolian Research ,2011 ,3 :303 -314 .

[本文引用: 1]

[61]

李恒鹏 ,陈广庭 ,李波 新月形沙丘迎风坡气流加速模拟

[J].中国沙漠 ,2001 ,21 (1 ):27 -30 .

[本文引用: 1]

1

1942

... 风沙活动是地表松散碎屑物在风力吹蚀作用下,通过悬移、跃移、蠕移3种搬运方式离开地表,在下风向再次沉积的过程[1 -2 ] ,强烈而持续的风沙活动会对生态环境,甚至人类的生命安全造成威胁.风沙活动强度的主要影响因素是风力和下垫面性质,对于一个特定区域,自然风场条件多为长期稳定、难以改变的,而下垫面性质则可以通过人类活动作用于地表起伏度、地表水分状况、植被覆盖度等产生影响[3 -5 ] .为减弱强风沙活动带来的危害,国家展开了持久且规模宏大的风沙防治工作,主要通过生物措施、工程措施和化学措施,改变沙地或沙丘下垫面性质,降低风沙活动强度,从而起到治沙作用[6 -9 ] . ...

1

2003

... 风沙活动是地表松散碎屑物在风力吹蚀作用下,通过悬移、跃移、蠕移3种搬运方式离开地表,在下风向再次沉积的过程[1 -2 ] ,强烈而持续的风沙活动会对生态环境,甚至人类的生命安全造成威胁.风沙活动强度的主要影响因素是风力和下垫面性质,对于一个特定区域,自然风场条件多为长期稳定、难以改变的,而下垫面性质则可以通过人类活动作用于地表起伏度、地表水分状况、植被覆盖度等产生影响[3 -5 ] .为减弱强风沙活动带来的危害,国家展开了持久且规模宏大的风沙防治工作,主要通过生物措施、工程措施和化学措施,改变沙地或沙丘下垫面性质,降低风沙活动强度,从而起到治沙作用[6 -9 ] . ...

中国北方风沙活动的驱动力分析

1

2001

... 风沙活动是地表松散碎屑物在风力吹蚀作用下,通过悬移、跃移、蠕移3种搬运方式离开地表,在下风向再次沉积的过程[1 -2 ] ,强烈而持续的风沙活动会对生态环境,甚至人类的生命安全造成威胁.风沙活动强度的主要影响因素是风力和下垫面性质,对于一个特定区域,自然风场条件多为长期稳定、难以改变的,而下垫面性质则可以通过人类活动作用于地表起伏度、地表水分状况、植被覆盖度等产生影响[3 -5 ] .为减弱强风沙活动带来的危害,国家展开了持久且规模宏大的风沙防治工作,主要通过生物措施、工程措施和化学措施,改变沙地或沙丘下垫面性质,降低风沙活动强度,从而起到治沙作用[6 -9 ] . ...

风沙活动强度的常用判断指标及其应用评述

0

2010

Asian dust-storm activity dominated by Chinese dynasty changes since 2000 BP

1

2020

... 风沙活动是地表松散碎屑物在风力吹蚀作用下,通过悬移、跃移、蠕移3种搬运方式离开地表,在下风向再次沉积的过程[1 -2 ] ,强烈而持续的风沙活动会对生态环境,甚至人类的生命安全造成威胁.风沙活动强度的主要影响因素是风力和下垫面性质,对于一个特定区域,自然风场条件多为长期稳定、难以改变的,而下垫面性质则可以通过人类活动作用于地表起伏度、地表水分状况、植被覆盖度等产生影响[3 -5 ] .为减弱强风沙活动带来的危害,国家展开了持久且规模宏大的风沙防治工作,主要通过生物措施、工程措施和化学措施,改变沙地或沙丘下垫面性质,降低风沙活动强度,从而起到治沙作用[6 -9 ] . ...

我国风沙防治工程研究现状及发展趋势

1

2019

... 风沙活动是地表松散碎屑物在风力吹蚀作用下,通过悬移、跃移、蠕移3种搬运方式离开地表,在下风向再次沉积的过程[1 -2 ] ,强烈而持续的风沙活动会对生态环境,甚至人类的生命安全造成威胁.风沙活动强度的主要影响因素是风力和下垫面性质,对于一个特定区域,自然风场条件多为长期稳定、难以改变的,而下垫面性质则可以通过人类活动作用于地表起伏度、地表水分状况、植被覆盖度等产生影响[3 -5 ] .为减弱强风沙活动带来的危害,国家展开了持久且规模宏大的风沙防治工作,主要通过生物措施、工程措施和化学措施,改变沙地或沙丘下垫面性质,降低风沙活动强度,从而起到治沙作用[6 -9 ] . ...

Effect of vegetation coverage on aeolian dust accumulation in a semiarid steppe of northern China

1

2011

... 风沙活动是地表松散碎屑物在风力吹蚀作用下,通过悬移、跃移、蠕移3种搬运方式离开地表,在下风向再次沉积的过程[1 -2 ] ,强烈而持续的风沙活动会对生态环境,甚至人类的生命安全造成威胁.风沙活动强度的主要影响因素是风力和下垫面性质,对于一个特定区域,自然风场条件多为长期稳定、难以改变的,而下垫面性质则可以通过人类活动作用于地表起伏度、地表水分状况、植被覆盖度等产生影响[3 -5 ] .为减弱强风沙活动带来的危害,国家展开了持久且规模宏大的风沙防治工作,主要通过生物措施、工程措施和化学措施,改变沙地或沙丘下垫面性质,降低风沙活动强度,从而起到治沙作用[6 -9 ] . ...

Grain-size characteristics of linear dunes in the southwestern Kalahari

1

1986

... 风沙沉积物的粒度特征是风沙活动研究的重要内容,不仅可以反映沉积物物源、搬运机制、沉积环境,还能够体现下垫面性质对风沙活动过程的影响[10 - 11 ] .为揭示防沙固沙措施对风沙灾害的影响机制,展示沙漠化治理取得的成效,众多学者对布设治沙工程区域的风沙粒度特征展开研究和讨论[11 -17 ] .但现有研究多是通过模拟实验对比不同措施的治沙效果,或对治理区与周边未治理区的表层沉积物粒度特征进行比较.相较于此,对同一沙丘或沙地治理前后的表层沉积物粒度特征进行分析,可以更直观、准确地展示布设防治措施取得的显著成效,而现阶段中国在此方面的对比研究相对较少. ...

Grain size characteristics of aeolian sands and their implications for the aeolian dynamics of dunefields within a river valley on the southern Tibet Plateau:a case study from the Yarlung Zangbo river valley

3

2021

... 风沙沉积物的粒度特征是风沙活动研究的重要内容,不仅可以反映沉积物物源、搬运机制、沉积环境,还能够体现下垫面性质对风沙活动过程的影响[10 - 11 ] .为揭示防沙固沙措施对风沙灾害的影响机制,展示沙漠化治理取得的成效,众多学者对布设治沙工程区域的风沙粒度特征展开研究和讨论[11 -17 ] .但现有研究多是通过模拟实验对比不同措施的治沙效果,或对治理区与周边未治理区的表层沉积物粒度特征进行比较.相较于此,对同一沙丘或沙地治理前后的表层沉积物粒度特征进行分析,可以更直观、准确地展示布设防治措施取得的显著成效,而现阶段中国在此方面的对比研究相对较少. ...

... [11 -17 ].但现有研究多是通过模拟实验对比不同措施的治沙效果,或对治理区与周边未治理区的表层沉积物粒度特征进行比较.相较于此,对同一沙丘或沙地治理前后的表层沉积物粒度特征进行分析,可以更直观、准确地展示布设防治措施取得的显著成效,而现阶段中国在此方面的对比研究相对较少. ...

... 治理后沙丘表层沉积物的变化还表现为,粒度频率分布曲线在粉沙范围内出现次峰(4.58 μm).概率累积曲线在悬移段出现亚组分,由两段式为主转为三段式.悬移组分占比增加,且该组分沉积物粒度变细,粒径分布下限由9.0 Φ减小至9.4 Φ.跃移部分作为风沙流中的主体颗粒,受下垫面性质差异影响较大,含量由99%左右降低至87%~88%.布设防沙工程后,风沙颗粒在沿坡面爬升的过程中,受麦草方格或固沙植被阻碍,动能逐渐减小,跃移部分中颗粒物质率先沉积,但细沙仍具有活跃能量继续向上移动,原先的跃移组分内部进行重新划分而后分别沉积[11 ] .风沙流受植被阻滞作用,风速提前降低,其中应向更远处的下风向运输的细颗粒物质和粉尘,在沙丘迎风坡中上部或顶部沉积,沙丘表层悬移质增加,使频率分布曲线中出现次峰(图5 A,C). ...

人工固沙措施对沙丘沉积物特征及土壤养分的影响

1

2020

... 固沙植被常选自于本地植被中耐寒、耐旱、抗风蚀性强的植物,在长期的治沙过程中,相较于麦草方格,其维持与作用时间更长.从植被对风沙流强度的影响来看,一方面,固沙植被增大地表粗糙度,使沙粒起动速度增大,同时改变近地层气流结构,使得风速减小,细小颗粒提前沉降,风对沙丘迎风坡一侧的侵蚀、搬运作用减弱,沙粒得以更好的保存.另一方面,植被对沙粒(尤其是粉沙和黏粒)产生的阻滞作用会对沉积物颗粒进行无选择性的捕获,沙尘杂乱无章地沉积于此,沙丘分选性变差[13 ,52 ] .从植被对沙丘的直接作用来看,植被凋落物在灌丛周围积累、分解,植被冠层对风沙流中土壤养分进行截留,使灌丛附近形成“肥岛”,供给藻类、地衣、苔藓等隐花植被繁衍,植被底部生物结皮出现,提高沙丘表层的黏结力,沉积物粒径发生细化[53 -54 ] .此外,结皮亦可通过影响地表的粗糙度、结构性等提高临界起沙风速,减弱对沙丘的风蚀强度,使细粒物质得以积累;沙丘或沙地固定时间越长,结皮层发育状况越好.因此,结皮层能够在一定程度上反映治沙的成效 [44 ] .综上,植被在固沙过程中,会对沙丘表层的细粒物质产生极大影响,吕萍等[55 ] 、高永等[56 ] 、Liu等[57 ] 在分析研究灌丛植被的固沙效果时均得出类似关联性,即多数情况下,植被的固沙能力越强,沉积物中细粒成分占比越大.对比MQSQ1(Q)和MQSQ1,治理后细粒组分(黏土、粉沙、极细沙)的含量增加46.5%,证实固沙植被在治沙过程中发挥了重要作用. ...

3种低立式沙障内表层沉积物粒度特征研究

0

2021

基于三维激光扫描技术的四种类型沙障固沙阻沙效益研究

1

2021

... 从沙丘周边环境来看,MQSQ3沙丘迎风坡前缘的高山红柳灌丛中存在一处植被密度小、高度低的缺口.这处缺口的存在使沙丘迎风坡前产生狭管效应,导致MQSQ3迎风坡一侧风速增强,风沙流呈现不饱和状态,对地表的风蚀程度加大[15 ,58 ] .该沙丘迎风坡一侧中部略有凹陷,且凹陷处呈喇叭状的形态特征,亦可证明存在狭管效应影响.此外,Zhang等[59 ] 发现,风沙流进入0.2 m高的沙障范围内,受沙障抬升作用影响,距地表20~30 cm高度的输沙率显著增加.这一高度区间与MQSQ3迎风坡植被根系出露高度(36 cm左右)相近,因此,草方格对风沙流的抬升作用,可能也是造成MQSQ3迎风坡风蚀强度大的原因之一. ...

腾格里沙漠东南缘4种典型沙生灌木林下的沉积物粒度特征

0

2021

Using sediment grain size characteristics to assess effectiveness of mechanical sand barriers in reducing erosion

1

2020

... 风沙沉积物的粒度特征是风沙活动研究的重要内容,不仅可以反映沉积物物源、搬运机制、沉积环境,还能够体现下垫面性质对风沙活动过程的影响[10 - 11 ] .为揭示防沙固沙措施对风沙灾害的影响机制,展示沙漠化治理取得的成效,众多学者对布设治沙工程区域的风沙粒度特征展开研究和讨论[11 -17 ] .但现有研究多是通过模拟实验对比不同措施的治沙效果,或对治理区与周边未治理区的表层沉积物粒度特征进行比较.相较于此,对同一沙丘或沙地治理前后的表层沉积物粒度特征进行分析,可以更直观、准确地展示布设防治措施取得的显著成效,而现阶段中国在此方面的对比研究相对较少. ...

近30 a来若尔盖盆地沙漠化时空演变过程及成因分析

1

2009

... 若尔盖盆地是黄河上游重要的水源涵养区,在维护黄河流域甚至整个青藏高原的生态系统平衡和安全中占据重要地位[18 -20 ] .黄河源区的沙漠化土地面积在整个黄河流域范围内占比达13.9%,近年来,国家对玛多盆地、共和盆地以及若尔盖盆地等黄河源沙地集中分布区,开展了大规模的生态系统保护修复,沙漠化发展趋势明显逆转[21 ] .在若尔盖盆地,1992—2016年,经过一系列防沙治沙工程作用,盆地内沙漠化土地扩张速度降至0.91%,扩张明显变缓,土地沙化面积呈减小趋势[22 -25 ] ,治沙成效尤为显著.因此,本文选择若尔盖盆地西北部玛曲县黄河左岸3个经过麦草方格与固沙植被共同治理而固定的沙丘为研究对象,通过对比治理前后的沙丘表层粒度特征,探讨固沙措施对沙丘表层粒度特征的影响,以期为该地区实施风沙防治措施、全面恢复土地沙化区生态平衡提供参考. ...

若尔盖高原沙化沼泽区植物群落物种组成及其驱动因素

0

2020

国家公园创建背景下的若尔盖湿地生态保护现状与发展研究

1

2023

... 若尔盖盆地是黄河上游重要的水源涵养区,在维护黄河流域甚至整个青藏高原的生态系统平衡和安全中占据重要地位[18 -20 ] .黄河源区的沙漠化土地面积在整个黄河流域范围内占比达13.9%,近年来,国家对玛多盆地、共和盆地以及若尔盖盆地等黄河源沙地集中分布区,开展了大规模的生态系统保护修复,沙漠化发展趋势明显逆转[21 ] .在若尔盖盆地,1992—2016年,经过一系列防沙治沙工程作用,盆地内沙漠化土地扩张速度降至0.91%,扩张明显变缓,土地沙化面积呈减小趋势[22 -25 ] ,治沙成效尤为显著.因此,本文选择若尔盖盆地西北部玛曲县黄河左岸3个经过麦草方格与固沙植被共同治理而固定的沙丘为研究对象,通过对比治理前后的沙丘表层粒度特征,探讨固沙措施对沙丘表层粒度特征的影响,以期为该地区实施风沙防治措施、全面恢复土地沙化区生态平衡提供参考. ...

黄河流域沙漠化空间格局与成因

1

2021

... 若尔盖盆地是黄河上游重要的水源涵养区,在维护黄河流域甚至整个青藏高原的生态系统平衡和安全中占据重要地位[18 -20 ] .黄河源区的沙漠化土地面积在整个黄河流域范围内占比达13.9%,近年来,国家对玛多盆地、共和盆地以及若尔盖盆地等黄河源沙地集中分布区,开展了大规模的生态系统保护修复,沙漠化发展趋势明显逆转[21 ] .在若尔盖盆地,1992—2016年,经过一系列防沙治沙工程作用,盆地内沙漠化土地扩张速度降至0.91%,扩张明显变缓,土地沙化面积呈减小趋势[22 -25 ] ,治沙成效尤为显著.因此,本文选择若尔盖盆地西北部玛曲县黄河左岸3个经过麦草方格与固沙植被共同治理而固定的沙丘为研究对象,通过对比治理前后的沙丘表层粒度特征,探讨固沙措施对沙丘表层粒度特征的影响,以期为该地区实施风沙防治措施、全面恢复土地沙化区生态平衡提供参考. ...

近40 a来若尔盖盆地沙丘时空变化

1

2010

... 若尔盖盆地是黄河上游重要的水源涵养区,在维护黄河流域甚至整个青藏高原的生态系统平衡和安全中占据重要地位[18 -20 ] .黄河源区的沙漠化土地面积在整个黄河流域范围内占比达13.9%,近年来,国家对玛多盆地、共和盆地以及若尔盖盆地等黄河源沙地集中分布区,开展了大规模的生态系统保护修复,沙漠化发展趋势明显逆转[21 ] .在若尔盖盆地,1992—2016年,经过一系列防沙治沙工程作用,盆地内沙漠化土地扩张速度降至0.91%,扩张明显变缓,土地沙化面积呈减小趋势[22 -25 ] ,治沙成效尤为显著.因此,本文选择若尔盖盆地西北部玛曲县黄河左岸3个经过麦草方格与固沙植被共同治理而固定的沙丘为研究对象,通过对比治理前后的沙丘表层粒度特征,探讨固沙措施对沙丘表层粒度特征的影响,以期为该地区实施风沙防治措施、全面恢复土地沙化区生态平衡提供参考. ...

若尔盖盆地沙漠化及其景观格局变化研究

0

2013

近30 a玛曲县土地利用/覆盖变化监测

1

2009

... 若尔盖盆地是黄河上游重要的水源涵养区,在维护黄河流域甚至整个青藏高原的生态系统平衡和安全中占据重要地位[18 -20 ] .黄河源区的沙漠化土地面积在整个黄河流域范围内占比达13.9%,近年来,国家对玛多盆地、共和盆地以及若尔盖盆地等黄河源沙地集中分布区,开展了大规模的生态系统保护修复,沙漠化发展趋势明显逆转[21 ] .在若尔盖盆地,1992—2016年,经过一系列防沙治沙工程作用,盆地内沙漠化土地扩张速度降至0.91%,扩张明显变缓,土地沙化面积呈减小趋势[22 -25 ] ,治沙成效尤为显著.因此,本文选择若尔盖盆地西北部玛曲县黄河左岸3个经过麦草方格与固沙植被共同治理而固定的沙丘为研究对象,通过对比治理前后的沙丘表层粒度特征,探讨固沙措施对沙丘表层粒度特征的影响,以期为该地区实施风沙防治措施、全面恢复土地沙化区生态平衡提供参考. ...

川西北若尔盖高原第四纪环境演变概要

1

1988

... 若尔盖盆地(32°17′46″—34°07′27″N、101°30′16″—103°22′03″E)位于青藏高原东北缘,是黄河源区的重要组成部分,处甘肃、青海、四川三省交界地带,包括四川省的若尔盖县、红原县、阿坝县和甘肃省的玛曲县(图1 A).若尔盖盆地东临岷山,西抵阿尼玛卿山,北起西倾山,南倚邛崃山,地域范围广阔,总面积达1.94×104 km2[26 -27 ] .若尔盖盆地是晚新生代以来青藏高原的阶段性升降影响下形成的断陷盆地,整体呈边缘为山体包围、中部凹陷、北西开口的地势形态,平均海拔约为3 500 m[28 -29 ] .在第四纪早期,该盆地被面积超过1万 km2 的若尔盖古湖覆盖,22~40 ka BP黄河改道袭夺古湖,湖水大量外泄,古湖逐渐消亡[30 -31 ] .若尔盖盆地内水系纵横,湖泊与湿地零散分布,现有的主要河流除黄河外,还有黑河、白河、贾曲3条较大的河流.盆地内现存有深厚的第四纪河湖相松散沉积物,成为若尔盖盆地风沙活动的主要物源. ...

Holocene aeolian activity in the Zoige Basin,northeastern Tibetan Plateau,China

1

2018

... 若尔盖盆地(32°17′46″—34°07′27″N、101°30′16″—103°22′03″E)位于青藏高原东北缘,是黄河源区的重要组成部分,处甘肃、青海、四川三省交界地带,包括四川省的若尔盖县、红原县、阿坝县和甘肃省的玛曲县(图1 A).若尔盖盆地东临岷山,西抵阿尼玛卿山,北起西倾山,南倚邛崃山,地域范围广阔,总面积达1.94×104 km2[26 -27 ] .若尔盖盆地是晚新生代以来青藏高原的阶段性升降影响下形成的断陷盆地,整体呈边缘为山体包围、中部凹陷、北西开口的地势形态,平均海拔约为3 500 m[28 -29 ] .在第四纪早期,该盆地被面积超过1万 km2 的若尔盖古湖覆盖,22~40 ka BP黄河改道袭夺古湖,湖水大量外泄,古湖逐渐消亡[30 -31 ] .若尔盖盆地内水系纵横,湖泊与湿地零散分布,现有的主要河流除黄河外,还有黑河、白河、贾曲3条较大的河流.盆地内现存有深厚的第四纪河湖相松散沉积物,成为若尔盖盆地风沙活动的主要物源. ...

Deep seismic sounding data reveal the crustal structures beneath Zoigê basin and its surrounding folded orogenic belts

1

2010

... 若尔盖盆地(32°17′46″—34°07′27″N、101°30′16″—103°22′03″E)位于青藏高原东北缘,是黄河源区的重要组成部分,处甘肃、青海、四川三省交界地带,包括四川省的若尔盖县、红原县、阿坝县和甘肃省的玛曲县(图1 A).若尔盖盆地东临岷山,西抵阿尼玛卿山,北起西倾山,南倚邛崃山,地域范围广阔,总面积达1.94×104 km2[26 -27 ] .若尔盖盆地是晚新生代以来青藏高原的阶段性升降影响下形成的断陷盆地,整体呈边缘为山体包围、中部凹陷、北西开口的地势形态,平均海拔约为3 500 m[28 -29 ] .在第四纪早期,该盆地被面积超过1万 km2 的若尔盖古湖覆盖,22~40 ka BP黄河改道袭夺古湖,湖水大量外泄,古湖逐渐消亡[30 -31 ] .若尔盖盆地内水系纵横,湖泊与湿地零散分布,现有的主要河流除黄河外,还有黑河、白河、贾曲3条较大的河流.盆地内现存有深厚的第四纪河湖相松散沉积物,成为若尔盖盆地风沙活动的主要物源. ...

黄河上游若尔盖盆地区域地质背景与盆地演化研究

1

2022

... 若尔盖盆地(32°17′46″—34°07′27″N、101°30′16″—103°22′03″E)位于青藏高原东北缘,是黄河源区的重要组成部分,处甘肃、青海、四川三省交界地带,包括四川省的若尔盖县、红原县、阿坝县和甘肃省的玛曲县(图1 A).若尔盖盆地东临岷山,西抵阿尼玛卿山,北起西倾山,南倚邛崃山,地域范围广阔,总面积达1.94×104 km2[26 -27 ] .若尔盖盆地是晚新生代以来青藏高原的阶段性升降影响下形成的断陷盆地,整体呈边缘为山体包围、中部凹陷、北西开口的地势形态,平均海拔约为3 500 m[28 -29 ] .在第四纪早期,该盆地被面积超过1万 km2 的若尔盖古湖覆盖,22~40 ka BP黄河改道袭夺古湖,湖水大量外泄,古湖逐渐消亡[30 -31 ] .若尔盖盆地内水系纵横,湖泊与湿地零散分布,现有的主要河流除黄河外,还有黑河、白河、贾曲3条较大的河流.盆地内现存有深厚的第四纪河湖相松散沉积物,成为若尔盖盆地风沙活动的主要物源. ...

Sedimentary evidence and age of the Zoige Basin dissected by the Yellow River in eastern Tibetan Plateau

1

2022

... 若尔盖盆地(32°17′46″—34°07′27″N、101°30′16″—103°22′03″E)位于青藏高原东北缘,是黄河源区的重要组成部分,处甘肃、青海、四川三省交界地带,包括四川省的若尔盖县、红原县、阿坝县和甘肃省的玛曲县(图1 A).若尔盖盆地东临岷山,西抵阿尼玛卿山,北起西倾山,南倚邛崃山,地域范围广阔,总面积达1.94×104 km2[26 -27 ] .若尔盖盆地是晚新生代以来青藏高原的阶段性升降影响下形成的断陷盆地,整体呈边缘为山体包围、中部凹陷、北西开口的地势形态,平均海拔约为3 500 m[28 -29 ] .在第四纪早期,该盆地被面积超过1万 km2 的若尔盖古湖覆盖,22~40 ka BP黄河改道袭夺古湖,湖水大量外泄,古湖逐渐消亡[30 -31 ] .若尔盖盆地内水系纵横,湖泊与湿地零散分布,现有的主要河流除黄河外,还有黑河、白河、贾曲3条较大的河流.盆地内现存有深厚的第四纪河湖相松散沉积物,成为若尔盖盆地风沙活动的主要物源. ...

黄河袭夺若尔盖古湖时代的沉积学依据

1

1995

... 若尔盖盆地(32°17′46″—34°07′27″N、101°30′16″—103°22′03″E)位于青藏高原东北缘,是黄河源区的重要组成部分,处甘肃、青海、四川三省交界地带,包括四川省的若尔盖县、红原县、阿坝县和甘肃省的玛曲县(图1 A).若尔盖盆地东临岷山,西抵阿尼玛卿山,北起西倾山,南倚邛崃山,地域范围广阔,总面积达1.94×104 km2[26 -27 ] .若尔盖盆地是晚新生代以来青藏高原的阶段性升降影响下形成的断陷盆地,整体呈边缘为山体包围、中部凹陷、北西开口的地势形态,平均海拔约为3 500 m[28 -29 ] .在第四纪早期,该盆地被面积超过1万 km2 的若尔盖古湖覆盖,22~40 ka BP黄河改道袭夺古湖,湖水大量外泄,古湖逐渐消亡[30 -31 ] .若尔盖盆地内水系纵横,湖泊与湿地零散分布,现有的主要河流除黄河外,还有黑河、白河、贾曲3条较大的河流.盆地内现存有深厚的第四纪河湖相松散沉积物,成为若尔盖盆地风沙活动的主要物源. ...

The developmental trend and influencing factors of aeolian desertification in the Zoige Basin,eastern Qinghai-Tibet Plateau

1

2015

... 若尔盖盆地属高原温带湿润、半湿润季风气候,受季风影响显著,盆地内雨热同期,但四季不分明,气候冷湿,常年无夏.年平均气温为0.7~3.3 ℃,7月为最热月,均温10.8 ℃,1月为最冷月,均温-10.2 ℃,气温年较差为21 ℃,年冻土时间长达6个月,最大冻土深度74 cm.年降水量为654~780 mm,主要发生在5—9月,占全年降水量的90%;年潜在蒸发量为1 110~1 273 mm,相对湿度为70%左右[32 ] .盆地内季风为东北、西南风,主要起沙风来自于WNW,年平均风速为2.59 m·s-1 ,最大风速出现在春季,最大可达40 m·s-1 ,大风日数200 d左右,起沙风主要发生在春季和冬季,占全年风速记录的8.75%[33 ] .如此“风旱同季”的气候模式[34 ] ,也是盆地内风沙活动多发的主要原因.区域内植被主要为高山、亚高山高寒草甸和沼泽草地,盆地中心地带以沼泽植被为主,盆地四周山地有灌木林、冷杉林分布[35 ] . ...

若尔盖盆地起沙风风况与输沙势特征

1

2020

... 若尔盖盆地属高原温带湿润、半湿润季风气候,受季风影响显著,盆地内雨热同期,但四季不分明,气候冷湿,常年无夏.年平均气温为0.7~3.3 ℃,7月为最热月,均温10.8 ℃,1月为最冷月,均温-10.2 ℃,气温年较差为21 ℃,年冻土时间长达6个月,最大冻土深度74 cm.年降水量为654~780 mm,主要发生在5—9月,占全年降水量的90%;年潜在蒸发量为1 110~1 273 mm,相对湿度为70%左右[32 ] .盆地内季风为东北、西南风,主要起沙风来自于WNW,年平均风速为2.59 m·s-1 ,最大风速出现在春季,最大可达40 m·s-1 ,大风日数200 d左右,起沙风主要发生在春季和冬季,占全年风速记录的8.75%[33 ] .如此“风旱同季”的气候模式[34 ] ,也是盆地内风沙活动多发的主要原因.区域内植被主要为高山、亚高山高寒草甸和沼泽草地,盆地中心地带以沼泽植被为主,盆地四周山地有灌木林、冷杉林分布[35 ] . ...

中国东部沙区表层沉积物粒度特征

2

2016

... 若尔盖盆地属高原温带湿润、半湿润季风气候,受季风影响显著,盆地内雨热同期,但四季不分明,气候冷湿,常年无夏.年平均气温为0.7~3.3 ℃,7月为最热月,均温10.8 ℃,1月为最冷月,均温-10.2 ℃,气温年较差为21 ℃,年冻土时间长达6个月,最大冻土深度74 cm.年降水量为654~780 mm,主要发生在5—9月,占全年降水量的90%;年潜在蒸发量为1 110~1 273 mm,相对湿度为70%左右[32 ] .盆地内季风为东北、西南风,主要起沙风来自于WNW,年平均风速为2.59 m·s-1 ,最大风速出现在春季,最大可达40 m·s-1 ,大风日数200 d左右,起沙风主要发生在春季和冬季,占全年风速记录的8.75%[33 ] .如此“风旱同季”的气候模式[34 ] ,也是盆地内风沙活动多发的主要原因.区域内植被主要为高山、亚高山高寒草甸和沼泽草地,盆地中心地带以沼泽植被为主,盆地四周山地有灌木林、冷杉林分布[35 ] . ...

... 对比分析MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3和MQSQ1(Q)的相关数据发现,治理后的沙丘表层沉积物粒度组分变细,黏土、粉沙和极细沙的平均含量由20.2%增加至29.6%,占比显著增加,在沙丘顶部最为明显;分选系数变大,分选性变差;偏度由近对称变为极正偏;峰态由中等变为很窄.与前人通过对防沙固沙措施进行风洞实验模拟和野外观测得到的结果一致[34 ,45 -46 ] . ...

若尔盖盆地沙丘形成分布影响因素探讨

1

2009

... 若尔盖盆地属高原温带湿润、半湿润季风气候,受季风影响显著,盆地内雨热同期,但四季不分明,气候冷湿,常年无夏.年平均气温为0.7~3.3 ℃,7月为最热月,均温10.8 ℃,1月为最冷月,均温-10.2 ℃,气温年较差为21 ℃,年冻土时间长达6个月,最大冻土深度74 cm.年降水量为654~780 mm,主要发生在5—9月,占全年降水量的90%;年潜在蒸发量为1 110~1 273 mm,相对湿度为70%左右[32 ] .盆地内季风为东北、西南风,主要起沙风来自于WNW,年平均风速为2.59 m·s-1 ,最大风速出现在春季,最大可达40 m·s-1 ,大风日数200 d左右,起沙风主要发生在春季和冬季,占全年风速记录的8.75%[33 ] .如此“风旱同季”的气候模式[34 ] ,也是盆地内风沙活动多发的主要原因.区域内植被主要为高山、亚高山高寒草甸和沼泽草地,盆地中心地带以沼泽植被为主,盆地四周山地有灌木林、冷杉林分布[35 ] . ...

GRADISTAT:a grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments

1

2001

... 测试数据结果通过GRADISTAT 软件[36 ] 处理,采用Folk-Ward图解法[37 ] ,计算平均粒径(M z )、分选系数(σ )、偏度(SK )、峰态(K g )等粒度参数: ...

Brazos River bar[Texas]:a study in the significance of grain size parameters

2

1957

... 测试数据结果通过GRADISTAT 软件[36 ] 处理,采用Folk-Ward图解法[37 ] ,计算平均粒径(M z )、分选系数(σ )、偏度(SK )、峰态(K g )等粒度参数: ...

... 对所得的粒度参数,按照Folk和Ward提出的粒度参数分级标准(表1 )[37 ] ,采用Excel 2021、Origin 2022、CorelDRAW X8对实验数据进行整理、分析和绘制.进行数据分析时,为更直观地展示平均粒径变化,借助公式(5) ,将平均粒径的计算结果转化为以μm为单位: ...

A scale of grade and class terms for clastic sediments

1

1922

... 依据温德华粒度分类法[38 ] 将沙粒分为6个粒级,分别是黏土(< 4 μm)、粉沙(4~63 μm)、极细沙(63~125 μm)、细沙(125~250 μm)、中沙(250~500 μm)、粗沙(500~1 000 μm). ...

库姆塔格沙漠典型线形沙丘粒度特征

1

2016

... 粒度级配是沉积物按照一定的分级体系划分后,不同粒级所占的比例,可以准确直观地反映沉积物粒度分布的总体特征[39 ] .治理后的沙丘(MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3)表层沉积物以细沙和极细沙为主,平均含量分别为53.4%、22.1%;其次为中沙,含量为14.4%;粉沙含量较少,占总体的7.5%;黏土和粗沙含量极低,几乎不含粗沙,二者共占总含量的2.5%(图3 ).MQSQ1(Q)表层粒度组成与以上3个沙丘相似,成分含量有轻微差异,其主要组分为细沙,占57.0%;其次为极细沙和中沙,分别占20.9%、19.1%;再次为粉沙(2.2%)、黏土(0.7%)、粗沙(0.1%).MQSQ1-1、MQSQ2-1、MQSQ3-1采样点为沙丘前草地,受沙丘形态影响较小,沿主导风向,其粒度成分逐渐变细,黏土、粉沙、极细沙和细沙总含量由86.8%增加至97.6%,中沙和粗沙总含量由13.2%降至2.4%. ...

1

1978

... 粒度参数是研究一个区域环境中沉积物物源、搬运过程以及沉积环境的重要分析参数,主要包括平均粒径、分选系数、偏度和峰态[40 ] . ...

Millennial-scale climate change since the last glaciation recorded by grain sizes of loess deposits on the northeastern Tibetan Plateau

1

2004

... 平均粒径可以反映沉积物颗粒大小和搬运作用营力的平均动能[41 ] .沙丘前草地粒径为111.6~146.3 μm,自北向南呈减小趋势.由于MQSQ2-1和MQSQ3-1采样点的位置相邻,平均粒径较为接近.沙丘表层沉积物样品平均粒径为139.0~185.8 μm,属于极细沙到细沙之间.从沙丘不同部位来看,MQSQ2和MQSQ3均表现出迎风坡平均粒径较背风坡大,而MQSQ1则与之相反.MQSQ1(Q)沙丘前草地平均粒径为134.8 μm,沙丘表层各部位的平均粒径在164.9~205.5 μm,与MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3的平均粒径相比较大,尤其体现在坡顶到背风坡底一侧.整个沙丘表现出较好的变化趋势:从迎风坡底部到中部逐渐减小,在沙丘顶部又增至最大,再由沙丘顶部到背风坡底部先减小后增大;迎、背风坡对比与MQSQ1相同,背风坡平均粒径略大于迎风坡(图4 A). ...

不同固沙措施对民勤风沙口风速及粗糙度的影响研究

1

2013

... 对上述粒度数据进行对比研究可见,铺设麦草方格和种植固沙植被后,沙丘表层沉积物的粒度特征发生明显变化.本文所研究的3个沙丘的治沙工作已开展十余年,而麦草方格的原料物质长期遭受风力和降水侵蚀,易发生腐烂和毁坏,维持时间为4~5 a[42 -43 ] ,在治沙过程中的作用主要集中在早期阶段.野外实地考察发现,在治沙早期遭到破坏的麦草方格并未得到及时修补.现在,沙丘表面的麦草方格沙障几乎已经腐烂或被风沙掩埋.此外,曾有学者在研究中指出,由于人工种植的灌丛植被平均高度较草方格高4~5倍(本研究区中高山红柳的平均高度为1.5 m左右),对气流的影响范围大,作用时间长,在流沙固定后会起到越来越重要的作用[44 ] .因此,在本部分,主要对固沙植被在沙丘固定过程中的作用方式及效果展开讨论. ...

我国防沙治沙技术回顾与展望

1

2023

... 对上述粒度数据进行对比研究可见,铺设麦草方格和种植固沙植被后,沙丘表层沉积物的粒度特征发生明显变化.本文所研究的3个沙丘的治沙工作已开展十余年,而麦草方格的原料物质长期遭受风力和降水侵蚀,易发生腐烂和毁坏,维持时间为4~5 a[42 -43 ] ,在治沙过程中的作用主要集中在早期阶段.野外实地考察发现,在治沙早期遭到破坏的麦草方格并未得到及时修补.现在,沙丘表面的麦草方格沙障几乎已经腐烂或被风沙掩埋.此外,曾有学者在研究中指出,由于人工种植的灌丛植被平均高度较草方格高4~5倍(本研究区中高山红柳的平均高度为1.5 m左右),对气流的影响范围大,作用时间长,在流沙固定后会起到越来越重要的作用[44 ] .因此,在本部分,主要对固沙植被在沙丘固定过程中的作用方式及效果展开讨论. ...

腾格里沙漠东南缘沙坡头地区流沙治理后地表形态的变化

2

1987

... 对上述粒度数据进行对比研究可见,铺设麦草方格和种植固沙植被后,沙丘表层沉积物的粒度特征发生明显变化.本文所研究的3个沙丘的治沙工作已开展十余年,而麦草方格的原料物质长期遭受风力和降水侵蚀,易发生腐烂和毁坏,维持时间为4~5 a[42 -43 ] ,在治沙过程中的作用主要集中在早期阶段.野外实地考察发现,在治沙早期遭到破坏的麦草方格并未得到及时修补.现在,沙丘表面的麦草方格沙障几乎已经腐烂或被风沙掩埋.此外,曾有学者在研究中指出,由于人工种植的灌丛植被平均高度较草方格高4~5倍(本研究区中高山红柳的平均高度为1.5 m左右),对气流的影响范围大,作用时间长,在流沙固定后会起到越来越重要的作用[44 ] .因此,在本部分,主要对固沙植被在沙丘固定过程中的作用方式及效果展开讨论. ...

... 固沙植被常选自于本地植被中耐寒、耐旱、抗风蚀性强的植物,在长期的治沙过程中,相较于麦草方格,其维持与作用时间更长.从植被对风沙流强度的影响来看,一方面,固沙植被增大地表粗糙度,使沙粒起动速度增大,同时改变近地层气流结构,使得风速减小,细小颗粒提前沉降,风对沙丘迎风坡一侧的侵蚀、搬运作用减弱,沙粒得以更好的保存.另一方面,植被对沙粒(尤其是粉沙和黏粒)产生的阻滞作用会对沉积物颗粒进行无选择性的捕获,沙尘杂乱无章地沉积于此,沙丘分选性变差[13 ,52 ] .从植被对沙丘的直接作用来看,植被凋落物在灌丛周围积累、分解,植被冠层对风沙流中土壤养分进行截留,使灌丛附近形成“肥岛”,供给藻类、地衣、苔藓等隐花植被繁衍,植被底部生物结皮出现,提高沙丘表层的黏结力,沉积物粒径发生细化[53 -54 ] .此外,结皮亦可通过影响地表的粗糙度、结构性等提高临界起沙风速,减弱对沙丘的风蚀强度,使细粒物质得以积累;沙丘或沙地固定时间越长,结皮层发育状况越好.因此,结皮层能够在一定程度上反映治沙的成效 [44 ] .综上,植被在固沙过程中,会对沙丘表层的细粒物质产生极大影响,吕萍等[55 ] 、高永等[56 ] 、Liu等[57 ] 在分析研究灌丛植被的固沙效果时均得出类似关联性,即多数情况下,植被的固沙能力越强,沉积物中细粒成分占比越大.对比MQSQ1(Q)和MQSQ1,治理后细粒组分(黏土、粉沙、极细沙)的含量增加46.5%,证实固沙植被在治沙过程中发挥了重要作用. ...

不同防沙措施的风沙流及其携沙粒度垂直分异特征

1

2022

... 对比分析MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3和MQSQ1(Q)的相关数据发现,治理后的沙丘表层沉积物粒度组分变细,黏土、粉沙和极细沙的平均含量由20.2%增加至29.6%,占比显著增加,在沙丘顶部最为明显;分选系数变大,分选性变差;偏度由近对称变为极正偏;峰态由中等变为很窄.与前人通过对防沙固沙措施进行风洞实验模拟和野外观测得到的结果一致[34 ,45 -46 ] . ...

沙柳方格沙障对库布齐沙漠沙丘粒度分布的影响

1

2013

... 对比分析MQSQ1、MQSQ2、MQSQ3和MQSQ1(Q)的相关数据发现,治理后的沙丘表层沉积物粒度组分变细,黏土、粉沙和极细沙的平均含量由20.2%增加至29.6%,占比显著增加,在沙丘顶部最为明显;分选系数变大,分选性变差;偏度由近对称变为极正偏;峰态由中等变为很窄.与前人通过对防沙固沙措施进行风洞实验模拟和野外观测得到的结果一致[34 ,45 -46 ] . ...

Vertical profiles of aeolian sand mass flux

1

2003

... 在治沙早期,麦草方格对沙丘表层风沙流的阻滞拦截,以及对土壤性质的改善起重要作用.相关研究表明[47 -49 ] ,麦草出露地面15~20 cm的草方格,能够有效截留风沙流中90%的沙量.除对沙物质进行直接捕获截留外,草方格还可以增加地表粗糙度,降低地表风速,以减缓沙丘移动速度,同时对沙丘表层土壤起到保护作用[50 ] .随着地表风速的减弱,输沙率开始下降,沙丘表层的沙物质不断积累,沙丘体积增大,也会降低沙丘移动速度.此外,在麦草腐烂分解的过程中,会产生丰富的有机质.低风速下大量细颗粒物质的积累,在地表形成紧密的胶结颗粒,改善沙丘表层土的性质,使方格沙障内固沙植被的成活率显著增加.同时,沙结皮的产生也可以有效防止风蚀、保持沙土水分[51 ] ,为治沙工作的长期稳定实施提供了保障. ...

植被盖度对风沙流结构及输沙率的影响

1

2024

... 在治沙早期,麦草方格对沙丘表层风沙流的阻滞拦截,以及对土壤性质的改善起重要作用.相关研究表明[47 -49 ] ,麦草出露地面15~20 cm的草方格,能够有效截留风沙流中90%的沙量.除对沙物质进行直接捕获截留外,草方格还可以增加地表粗糙度,降低地表风速,以减缓沙丘移动速度,同时对沙丘表层土壤起到保护作用[50 ] .随着地表风速的减弱,输沙率开始下降,沙丘表层的沙物质不断积累,沙丘体积增大,也会降低沙丘移动速度.此外,在麦草腐烂分解的过程中,会产生丰富的有机质.低风速下大量细颗粒物质的积累,在地表形成紧密的胶结颗粒,改善沙丘表层土的性质,使方格沙障内固沙植被的成活率显著增加.同时,沙结皮的产生也可以有效防止风蚀、保持沙土水分[51 ] ,为治沙工作的长期稳定实施提供了保障. ...

浅析草方格沙障在防风固沙中的应用

1

2020

... 在治沙早期,麦草方格对沙丘表层风沙流的阻滞拦截,以及对土壤性质的改善起重要作用.相关研究表明[47 -49 ] ,麦草出露地面15~20 cm的草方格,能够有效截留风沙流中90%的沙量.除对沙物质进行直接捕获截留外,草方格还可以增加地表粗糙度,降低地表风速,以减缓沙丘移动速度,同时对沙丘表层土壤起到保护作用[50 ] .随着地表风速的减弱,输沙率开始下降,沙丘表层的沙物质不断积累,沙丘体积增大,也会降低沙丘移动速度.此外,在麦草腐烂分解的过程中,会产生丰富的有机质.低风速下大量细颗粒物质的积累,在地表形成紧密的胶结颗粒,改善沙丘表层土的性质,使方格沙障内固沙植被的成活率显著增加.同时,沙结皮的产生也可以有效防止风蚀、保持沙土水分[51 ] ,为治沙工作的长期稳定实施提供了保障. ...

从沙物质粒度分析结果研讨沙生植物的固沙作用

1

2011

... 在治沙早期,麦草方格对沙丘表层风沙流的阻滞拦截,以及对土壤性质的改善起重要作用.相关研究表明[47 -49 ] ,麦草出露地面15~20 cm的草方格,能够有效截留风沙流中90%的沙量.除对沙物质进行直接捕获截留外,草方格还可以增加地表粗糙度,降低地表风速,以减缓沙丘移动速度,同时对沙丘表层土壤起到保护作用[50 ] .随着地表风速的减弱,输沙率开始下降,沙丘表层的沙物质不断积累,沙丘体积增大,也会降低沙丘移动速度.此外,在麦草腐烂分解的过程中,会产生丰富的有机质.低风速下大量细颗粒物质的积累,在地表形成紧密的胶结颗粒,改善沙丘表层土的性质,使方格沙障内固沙植被的成活率显著增加.同时,沙结皮的产生也可以有效防止风蚀、保持沙土水分[51 ] ,为治沙工作的长期稳定实施提供了保障. ...

鄱阳湖沙地沉积物粒度特征及其影响因素

1

2022

... 固沙植被常选自于本地植被中耐寒、耐旱、抗风蚀性强的植物,在长期的治沙过程中,相较于麦草方格,其维持与作用时间更长.从植被对风沙流强度的影响来看,一方面,固沙植被增大地表粗糙度,使沙粒起动速度增大,同时改变近地层气流结构,使得风速减小,细小颗粒提前沉降,风对沙丘迎风坡一侧的侵蚀、搬运作用减弱,沙粒得以更好的保存.另一方面,植被对沙粒(尤其是粉沙和黏粒)产生的阻滞作用会对沉积物颗粒进行无选择性的捕获,沙尘杂乱无章地沉积于此,沙丘分选性变差[13 ,52 ] .从植被对沙丘的直接作用来看,植被凋落物在灌丛周围积累、分解,植被冠层对风沙流中土壤养分进行截留,使灌丛附近形成“肥岛”,供给藻类、地衣、苔藓等隐花植被繁衍,植被底部生物结皮出现,提高沙丘表层的黏结力,沉积物粒径发生细化[53 -54 ] .此外,结皮亦可通过影响地表的粗糙度、结构性等提高临界起沙风速,减弱对沙丘的风蚀强度,使细粒物质得以积累;沙丘或沙地固定时间越长,结皮层发育状况越好.因此,结皮层能够在一定程度上反映治沙的成效 [44 ] .综上,植被在固沙过程中,会对沙丘表层的细粒物质产生极大影响,吕萍等[55 ] 、高永等[56 ] 、Liu等[57 ] 在分析研究灌丛植被的固沙效果时均得出类似关联性,即多数情况下,植被的固沙能力越强,沉积物中细粒成分占比越大.对比MQSQ1(Q)和MQSQ1,治理后细粒组分(黏土、粉沙、极细沙)的含量增加46.5%,证实固沙植被在治沙过程中发挥了重要作用. ...

Enrichment of soil fertility and salinity by tamarisk in saline soils on the northern edge of the Taklamakan Desert

1

2010

... 固沙植被常选自于本地植被中耐寒、耐旱、抗风蚀性强的植物,在长期的治沙过程中,相较于麦草方格,其维持与作用时间更长.从植被对风沙流强度的影响来看,一方面,固沙植被增大地表粗糙度,使沙粒起动速度增大,同时改变近地层气流结构,使得风速减小,细小颗粒提前沉降,风对沙丘迎风坡一侧的侵蚀、搬运作用减弱,沙粒得以更好的保存.另一方面,植被对沙粒(尤其是粉沙和黏粒)产生的阻滞作用会对沉积物颗粒进行无选择性的捕获,沙尘杂乱无章地沉积于此,沙丘分选性变差[13 ,52 ] .从植被对沙丘的直接作用来看,植被凋落物在灌丛周围积累、分解,植被冠层对风沙流中土壤养分进行截留,使灌丛附近形成“肥岛”,供给藻类、地衣、苔藓等隐花植被繁衍,植被底部生物结皮出现,提高沙丘表层的黏结力,沉积物粒径发生细化[53 -54 ] .此外,结皮亦可通过影响地表的粗糙度、结构性等提高临界起沙风速,减弱对沙丘的风蚀强度,使细粒物质得以积累;沙丘或沙地固定时间越长,结皮层发育状况越好.因此,结皮层能够在一定程度上反映治沙的成效 [44 ] .综上,植被在固沙过程中,会对沙丘表层的细粒物质产生极大影响,吕萍等[55 ] 、高永等[56 ] 、Liu等[57 ] 在分析研究灌丛植被的固沙效果时均得出类似关联性,即多数情况下,植被的固沙能力越强,沉积物中细粒成分占比越大.对比MQSQ1(Q)和MQSQ1,治理后细粒组分(黏土、粉沙、极细沙)的含量增加46.5%,证实固沙植被在治沙过程中发挥了重要作用. ...

不同质地土壤中荒漠灌木梭梭“肥岛”的初步探讨

1

2016

... 固沙植被常选自于本地植被中耐寒、耐旱、抗风蚀性强的植物,在长期的治沙过程中,相较于麦草方格,其维持与作用时间更长.从植被对风沙流强度的影响来看,一方面,固沙植被增大地表粗糙度,使沙粒起动速度增大,同时改变近地层气流结构,使得风速减小,细小颗粒提前沉降,风对沙丘迎风坡一侧的侵蚀、搬运作用减弱,沙粒得以更好的保存.另一方面,植被对沙粒(尤其是粉沙和黏粒)产生的阻滞作用会对沉积物颗粒进行无选择性的捕获,沙尘杂乱无章地沉积于此,沙丘分选性变差[13 ,52 ] .从植被对沙丘的直接作用来看,植被凋落物在灌丛周围积累、分解,植被冠层对风沙流中土壤养分进行截留,使灌丛附近形成“肥岛”,供给藻类、地衣、苔藓等隐花植被繁衍,植被底部生物结皮出现,提高沙丘表层的黏结力,沉积物粒径发生细化[53 -54 ] .此外,结皮亦可通过影响地表的粗糙度、结构性等提高临界起沙风速,减弱对沙丘的风蚀强度,使细粒物质得以积累;沙丘或沙地固定时间越长,结皮层发育状况越好.因此,结皮层能够在一定程度上反映治沙的成效 [44 ] .综上,植被在固沙过程中,会对沙丘表层的细粒物质产生极大影响,吕萍等[55 ] 、高永等[56 ] 、Liu等[57 ] 在分析研究灌丛植被的固沙效果时均得出类似关联性,即多数情况下,植被的固沙能力越强,沉积物中细粒成分占比越大.对比MQSQ1(Q)和MQSQ1,治理后细粒组分(黏土、粉沙、极细沙)的含量增加46.5%,证实固沙植被在治沙过程中发挥了重要作用. ...

灌丛密度对沙粒粒度和起动风速影响研究

1

2011

... 固沙植被常选自于本地植被中耐寒、耐旱、抗风蚀性强的植物,在长期的治沙过程中,相较于麦草方格,其维持与作用时间更长.从植被对风沙流强度的影响来看,一方面,固沙植被增大地表粗糙度,使沙粒起动速度增大,同时改变近地层气流结构,使得风速减小,细小颗粒提前沉降,风对沙丘迎风坡一侧的侵蚀、搬运作用减弱,沙粒得以更好的保存.另一方面,植被对沙粒(尤其是粉沙和黏粒)产生的阻滞作用会对沉积物颗粒进行无选择性的捕获,沙尘杂乱无章地沉积于此,沙丘分选性变差[13 ,52 ] .从植被对沙丘的直接作用来看,植被凋落物在灌丛周围积累、分解,植被冠层对风沙流中土壤养分进行截留,使灌丛附近形成“肥岛”,供给藻类、地衣、苔藓等隐花植被繁衍,植被底部生物结皮出现,提高沙丘表层的黏结力,沉积物粒径发生细化[53 -54 ] .此外,结皮亦可通过影响地表的粗糙度、结构性等提高临界起沙风速,减弱对沙丘的风蚀强度,使细粒物质得以积累;沙丘或沙地固定时间越长,结皮层发育状况越好.因此,结皮层能够在一定程度上反映治沙的成效 [44 ] .综上,植被在固沙过程中,会对沙丘表层的细粒物质产生极大影响,吕萍等[55 ] 、高永等[56 ] 、Liu等[57 ] 在分析研究灌丛植被的固沙效果时均得出类似关联性,即多数情况下,植被的固沙能力越强,沉积物中细粒成分占比越大.对比MQSQ1(Q)和MQSQ1,治理后细粒组分(黏土、粉沙、极细沙)的含量增加46.5%,证实固沙植被在治沙过程中发挥了重要作用. ...

不同植物灌丛沙丘表面沉积物粒度变化及其固沙能力

1

2017

... 固沙植被常选自于本地植被中耐寒、耐旱、抗风蚀性强的植物,在长期的治沙过程中,相较于麦草方格,其维持与作用时间更长.从植被对风沙流强度的影响来看,一方面,固沙植被增大地表粗糙度,使沙粒起动速度增大,同时改变近地层气流结构,使得风速减小,细小颗粒提前沉降,风对沙丘迎风坡一侧的侵蚀、搬运作用减弱,沙粒得以更好的保存.另一方面,植被对沙粒(尤其是粉沙和黏粒)产生的阻滞作用会对沉积物颗粒进行无选择性的捕获,沙尘杂乱无章地沉积于此,沙丘分选性变差[13 ,52 ] .从植被对沙丘的直接作用来看,植被凋落物在灌丛周围积累、分解,植被冠层对风沙流中土壤养分进行截留,使灌丛附近形成“肥岛”,供给藻类、地衣、苔藓等隐花植被繁衍,植被底部生物结皮出现,提高沙丘表层的黏结力,沉积物粒径发生细化[53 -54 ] .此外,结皮亦可通过影响地表的粗糙度、结构性等提高临界起沙风速,减弱对沙丘的风蚀强度,使细粒物质得以积累;沙丘或沙地固定时间越长,结皮层发育状况越好.因此,结皮层能够在一定程度上反映治沙的成效 [44 ] .综上,植被在固沙过程中,会对沙丘表层的细粒物质产生极大影响,吕萍等[55 ] 、高永等[56 ] 、Liu等[57 ] 在分析研究灌丛植被的固沙效果时均得出类似关联性,即多数情况下,植被的固沙能力越强,沉积物中细粒成分占比越大.对比MQSQ1(Q)和MQSQ1,治理后细粒组分(黏土、粉沙、极细沙)的含量增加46.5%,证实固沙植被在治沙过程中发挥了重要作用. ...

Soil grain-size characteristics of Nitraria tangutorum Nebkhas with different degrees of vegetation coverage in a desert-oasis ecotone

1

2020

... 固沙植被常选自于本地植被中耐寒、耐旱、抗风蚀性强的植物,在长期的治沙过程中,相较于麦草方格,其维持与作用时间更长.从植被对风沙流强度的影响来看,一方面,固沙植被增大地表粗糙度,使沙粒起动速度增大,同时改变近地层气流结构,使得风速减小,细小颗粒提前沉降,风对沙丘迎风坡一侧的侵蚀、搬运作用减弱,沙粒得以更好的保存.另一方面,植被对沙粒(尤其是粉沙和黏粒)产生的阻滞作用会对沉积物颗粒进行无选择性的捕获,沙尘杂乱无章地沉积于此,沙丘分选性变差[13 ,52 ] .从植被对沙丘的直接作用来看,植被凋落物在灌丛周围积累、分解,植被冠层对风沙流中土壤养分进行截留,使灌丛附近形成“肥岛”,供给藻类、地衣、苔藓等隐花植被繁衍,植被底部生物结皮出现,提高沙丘表层的黏结力,沉积物粒径发生细化[53 -54 ] .此外,结皮亦可通过影响地表的粗糙度、结构性等提高临界起沙风速,减弱对沙丘的风蚀强度,使细粒物质得以积累;沙丘或沙地固定时间越长,结皮层发育状况越好.因此,结皮层能够在一定程度上反映治沙的成效 [44 ] .综上,植被在固沙过程中,会对沙丘表层的细粒物质产生极大影响,吕萍等[55 ] 、高永等[56 ] 、Liu等[57 ] 在分析研究灌丛植被的固沙效果时均得出类似关联性,即多数情况下,植被的固沙能力越强,沉积物中细粒成分占比越大.对比MQSQ1(Q)和MQSQ1,治理后细粒组分(黏土、粉沙、极细沙)的含量增加46.5%,证实固沙植被在治沙过程中发挥了重要作用. ...

兰新高铁戈壁特大风区风沙灾害形成机理及防沙技术

1

2023

... 从沙丘周边环境来看,MQSQ3沙丘迎风坡前缘的高山红柳灌丛中存在一处植被密度小、高度低的缺口.这处缺口的存在使沙丘迎风坡前产生狭管效应,导致MQSQ3迎风坡一侧风速增强,风沙流呈现不饱和状态,对地表的风蚀程度加大[15 ,58 ] .该沙丘迎风坡一侧中部略有凹陷,且凹陷处呈喇叭状的形态特征,亦可证明存在狭管效应影响.此外,Zhang等[59 ] 发现,风沙流进入0.2 m高的沙障范围内,受沙障抬升作用影响,距地表20~30 cm高度的输沙率显著增加.这一高度区间与MQSQ3迎风坡植被根系出露高度(36 cm左右)相近,因此,草方格对风沙流的抬升作用,可能也是造成MQSQ3迎风坡风蚀强度大的原因之一. ...

Field observations of wind profiles and sand fluxes above the windward slope of a sand dune before and after the establishment of semi-buried straw checkerboard barriers

1

2016

... 从沙丘周边环境来看,MQSQ3沙丘迎风坡前缘的高山红柳灌丛中存在一处植被密度小、高度低的缺口.这处缺口的存在使沙丘迎风坡前产生狭管效应,导致MQSQ3迎风坡一侧风速增强,风沙流呈现不饱和状态,对地表的风蚀程度加大[15 ,58 ] .该沙丘迎风坡一侧中部略有凹陷,且凹陷处呈喇叭状的形态特征,亦可证明存在狭管效应影响.此外,Zhang等[59 ] 发现,风沙流进入0.2 m高的沙障范围内,受沙障抬升作用影响,距地表20~30 cm高度的输沙率显著增加.这一高度区间与MQSQ3迎风坡植被根系出露高度(36 cm左右)相近,因此,草方格对风沙流的抬升作用,可能也是造成MQSQ3迎风坡风蚀强度大的原因之一. ...

Wind tunnel and computational study of the stoss slope effect on the aeolian erosion of transverse sand dunes

1

2011

... 结合上述分析,推测造成这一差异的主要原因有以下两点:一,MQSQ3整体高度较高、迎风坡坡度较大,使得风沙流在迎风坡的加速程度较另外两个沙丘略大[60 -61 ] .二,沙丘迎风坡前的灌丛缺口,加强了风的狭管效应.二者共同作用下,迎风坡地表附近风蚀强度增加,麦草方格被破坏或完全掩埋后,更加无法对风沙流起到阻挡作用,使得植被底部的风蚀程度进一步加强,对固沙植被的生长产生威胁,风沙治理效果减弱. ...

新月形沙丘迎风坡气流加速模拟

1

2001

... 结合上述分析,推测造成这一差异的主要原因有以下两点:一,MQSQ3整体高度较高、迎风坡坡度较大,使得风沙流在迎风坡的加速程度较另外两个沙丘略大[60 -61 ] .二,沙丘迎风坡前的灌丛缺口,加强了风的狭管效应.二者共同作用下,迎风坡地表附近风蚀强度增加,麦草方格被破坏或完全掩埋后,更加无法对风沙流起到阻挡作用,使得植被底部的风蚀程度进一步加强,对固沙植被的生长产生威胁,风沙治理效果减弱. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号