科尔沁沙地防沙治沙实践与生态可持续修复浅议

李玉强 , 1 , 2 , 4 , 王旭洋 1 , 2 , 4 , 郑成卓 2 , 4 , 连杰 1 , 2 , 4 , 刘新平 1 , 2 , 4 , 龚相文 3 , 4 , 段育龙 1 , 2 , 4 , 牟晓明 1 , 2 , 王立龙 1 , 2

1.中国科学院西北生态环境资源研究院,干旱区生态安全与可持续发展重点实验室,甘肃 兰州 730000

2.中国科学院西北生态环境资源研究院,奈曼沙漠化研究站,甘肃 兰州 730000

3.中国科学院西北生态环境资源研究院,沙坡头沙漠研究试验站,甘肃 兰州 730000

4.中国科学院大学,北京 100049

The practice on prevention and control of aeolian desertification and suggestion on the ecologically sustainable restoration in the Horqin Sandy Land

Li Yuqiang , 1 , 2 , 4 , Wang Xuyang 1 , 2 , 4 , Zheng Chengzhuo 2 , 4 , Lian Jie 1 , 2 , 4 , Liu Xinping 1 , 2 , 4 , Gong Xiangwen 3 , 4 , Duan Yulong 1 , 2 , 4 , Mu Xiaoming 1 , 2 , Wang Lilong 1 , 2

1.Key Laboratory of Ecological Safety and Sustainable Development in Arid Lands /, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

2.Naiman Desertification Research Station /, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

3.Shapotou Desert Research and Experiment Station, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

4.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China

收稿日期: 2024-06-19

修回日期: 2024-07-13

基金资助:

内蒙古自治区科技创新重大示范工程“揭榜挂帅”项目 . 2024JBGS000701 国家自然科学基金项目 . 31971466

Received: 2024-06-19

Revised: 2024-07-13

作者简介 About authors

李玉强(1975—),男,甘肃庄浪人,博士,研究员,主要从事干旱区恢复生态学研究E-mail:liyq@lzb.ac.cn

, E-mail:liyq@lzb.ac.cn

摘要

地处中国北方农牧交错带东南端的科尔沁沙地,本应是水草丰美的疏林草地景观,然而脆弱的生态环境基质条件叠加气候变化与不合理的人类活动影响,使其成为现代沙漠化最严重的区域之一。在中国防沙治沙的实践进程中,科尔沁沙地率先实现了沙漠化逆转,但在全球变化背景下该区的防沙治沙形势依然严峻。本文重点梳理了科尔沁沙地在过去几十年防沙治沙中形成的独具特色的治理模式及成效,归纳了科尔沁沙地歼灭战攻坚行动启动以来各省区的行动方案,探讨分析了新时代防沙治沙面临的主要问题与挑战,并针对性地提出了生态可持续修复的对策建议,以期为科尔沁沙地生态环境高水平保护修复与经济社会高质量发展提供科技支撑。

关键词:

北方风沙区 沙地生态系统 沙漠化防治 治沙模式 生态修复

Abstract

Horqin Sandy Land, located at the southeast end of the agro-pastoral ecotone in North China, should have been a landscape of sparse forest grassland with abundant water and grass. However, it has become one of the most seriously desertified areas in the modern era, due to the fragile ecological environment conditions combined with the influence of climate change and unreasonable human activities. During the great practice of desertification prevention and control in China, Horqin Sandy Land has taken the lead in realizing the benign reversal of desertification. Whereas, the situation of desertification prevention and control in this region is still severe under the background of global change. This paper focused on the typical countermeasure model and its effectiveness achieved in the past decades of sand control and prevention in Horqin Sandy Land, summarized the action plans of various provinces and regions since the launch of the decisive battle against desertification in Horqin Sandy Land, discussed the main problems and challenges facing by sand control and prevention in the new period, and put forward targeted ecological sustainable restoration countermeasures. The aim was to provide scientific and technological support for the high-level protection and restoration of the ecological environment and high-quality economic and social development in the Horqin Sandy Land.

Keywords:

northern sand-wind area sandy ecosystem desertification prevention desertification control model ecological restoration

本文引用格式

李玉强, 王旭洋, 郑成卓, 连杰, 刘新平, 龚相文, 段育龙, 牟晓明, 王立龙. 科尔沁沙地防沙治沙实践与生态可持续修复浅议 . 中国沙漠 [J], 2024, 44(4): 302-314 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2024.00102

Li Yuqiang, Wang Xuyang, Zheng Chengzhuo, Lian Jie, Liu Xinping, Gong Xiangwen, Duan Yulong, Mu Xiaoming, Wang Lilong. The practice on prevention and control of aeolian desertification and suggestion on the ecologically sustainable restoration in the Horqin Sandy Land . Journal of Desert Research

0 引言

中国是世界上沙漠化最为严重的国家之一,沙漠化的发展对国家社会经济发展和生态安全造成了严重威胁。防沙治沙是国家重要任务。1950年政务院成立治沙领导小组,1952年在辽宁省彰武县章古台成立国家第一个治沙科研单位,1954年在宁夏中卫沙坡头建立中国第一个风沙观测试验站[1 ] ,1959—1965年中国科学院组建19支综合考察队对中国各大沙漠和沙地开展系统性野外考察,1976年以后成立中国科学院兰州沙漠研究所等一批研究机构及实施“三北”防护林建设等一批重大生态工程[2 ] ,2012年党的十八大从新的历史起点出发提出“大力推进生态文明建设”的战略决策,2023年习近平总书记发出创造新时代中国防沙治沙新奇迹伟大号召等,无不彰显出中国对土地沙漠化问题的高度重视,以及在防沙治沙工作中秉承的“持之以恒,久久为功”意志。

在国家财政大力支持下,经过各级人民政府及广大人民群众坚持不懈的努力,中国防沙治沙工作取得了举世瞩目的伟大成就。中国颁布实施了世界上第一部防沙治沙法,率先在世界范围内实现了土地退化“零增长”,重点治理区实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。“三北”工程实施45年,工程区森林覆盖率由5.05%增长到13.84%,45%以上可治理沙化土地面积得到初步治理[3 ] 。第六次全国荒漠化和沙化调查结果表明,中国荒漠化和沙化状况持续好转,沙区生态状况呈现“整体好转,改善加速”,荒漠生态系统呈现“功能增强,稳中向好”的态势[4 ] 。然而,当前荒漠化防治和沙化治理取得的成绩依然是阶段性的,沙化土地面积大、分布广、程度深、治理难的基本面尚未根本改变,防沙治沙依然任重道远。

地处中国北方农牧交错带东南端的科尔沁沙地,生物气候带属于温带草原地带,本应是水草丰美的疏林草地景观,但是较早的农业开发严重破坏了天然植被,气候变化及过度放牧等因素导致沙漠化急剧发展,该区成为中国现代沙漠化最为严重的区域,亦是国家防沙治沙的重点区域。在沙漠化治理过程中,全国四大沙地中面积最大的科尔沁沙地率先实现了治理速度大于沙化速度的良性逆转。但是,科尔沁沙地脆弱的生态环境本底及草地退化沙化面积广阔和程度严重,决定了该区生态修复的艰巨性和长期性。此外,基于2015—2020年春季空气质量和气象监测数据,科尔沁沙地是中国北方地区沙尘的第三大来源地(占比16.6%),仅次于塔克拉玛干沙漠和阿拉善沙漠(分别占比42.1%和23.4%),凸显出科尔沁沙地防沙治沙形势依然严峻[5 ] 。科尔沁沙地是新时代中国防沙治沙三大标志性战役的主战场之一,全球变化背景下破解生态修复与关键资源制约性矛盾成为稳固与提升生态建设成效的关键,创新生态可持续修复技术模式成为区域高质量发展的当务之急。

1 科尔沁沙地生态环境演变特征

1.1 空间分布范围

科尔沁沙地位于中国东北部西辽河冲积-湖积平原地区,地处内蒙古高原向东北平原的过渡地带,西起燕山山系的七老图山,东至松辽平原西部,南以努鲁尔虎山为界,北接大兴安岭山地南缘。关于科尔沁沙地的空间范围并无统一的界定标准,通常认为地跨内蒙古、吉林和辽宁三省区[6 ] ,《中国北方沙漠与沙漠化图集》中将河北的部分区域划入科尔沁沙地[7 ] ,而在近期的科尔沁沙地歼灭战实施方案中,黑龙江省的10个县也被纳入“战区”[8 ] 。综合大多数研究者的认知,广义(按行政区域界定)的科尔沁沙地包括19个县级行政区,总面积为14.36万km2 ,其中内蒙古自治区15个(赤峰市的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗和敖汉旗;通辽市的科尔沁区、扎鲁特旗、霍林郭勒市、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼中旗和科尔沁左翼后旗;兴安盟的科尔沁右翼中旗和突泉县),吉林省2个(通榆县和双辽市),辽宁省2个(彰武县和康平县);而狭义上主要是指“科尔沁沙地防风固沙生态功能保护区”涵盖的区域,即土壤类型以风沙土为主的区域,总面积为5.43 万km2 (图1 )。

图1

图1

科尔沁沙地空间分布范围(行政区域数据来源:2019中国地图-审图号GS(2019)1822号;防风固沙生态功能保护区数据来源:中国生态功能保护区(www.resdc.cn))

Fig.1

Spatial distribution range of the Horqin Sandy Land (source of data on administrative areas: 2019 China map-map audit number: GS(2019)1822; source of data on wind-breaking and sand-fixing ecological function reserve: China ecological function reserve (www.resdc.cn))

1.2 生态环境演变特征

沙地泛指草原地带内出现的沙质土地[9 ] 。在中国广阔的温带草原区域除分布有科尔沁沙地外,还有毛乌素沙地、浑善达克沙地和呼伦贝尔沙地。这四大沙地被认为在地质历史时期就已经形成,第四纪或从第三纪乃至更远的地质时期继承下来的沉积盆地[10 -11 ] ,沉积了巨厚的沙层,为这些沙地的形成奠定了丰富的沙源物质基础。科尔沁沙地的沙丘地貌景观形成于中全新世后期,受气候变化主导交替出现3个风沙稳定期和包括现代在内的3个风沙活动期;稳定期气候比活动期较为暖湿,植被是疏林草地景观[12 ] 。这种非沙漠化环境与沙漠化环境之间的交替过程,在科尔沁沙地的一些密集高大的梁窝状沙丘区的沙丘剖面中表现明显。科尔沁沙地历史上大规模的沙漠化过程主要取决于气候变冷,过度农耕、放牧和战争也曾起过加速沙漠化和延缓植被恢复的作用,但一般情况下,这些不是大面积土地沙漠化的主要原因[13 ] 。科尔沁沙地现代沙漠化主要是人为因素(人口增加、滥垦、滥牧、滥樵、水资源过度利用、草原交通和工矿建设等)造成的,然而人为因素导致的沙漠化仍然是依靠自然力来完成的——人为破坏活动是沙漠化自然过程的强催化剂,如果没有这一催化剂,沙漠化的自然进程将十分缓慢,表现不明显;当人为破坏力和自然破坏力耦合时,沙漠化则急剧发展[14 ] 。

科尔沁沙地全新世疏林草地景观,不仅为孢粉资料证实,现在依然广布于科尔沁沙地的天然疏林草地也是这一观点的佐证,尤其是位于本区西南部的大青沟被认为是全新世的孑遗。科尔沁沙地虽然具备典型草原的气候条件,但在地表由松散沙质沉积物(风沙土)覆盖的区域,植被和土壤的发育不能普遍达到草原植被的顶极,因此形成了中国北方独特的沙地疏林草地,由乔、灌、草3个层片组成的原生植被可使地面基本郁闭[15 -16 ] 。在21世纪初的调查结果显示[17 ] ,科尔沁沙地11个旗(县)分布的天然榆树疏林草地总面积为4 139 km2 ,立地条件以固定沙丘和固定平缓沙地为主,有白榆(Ulmus pumila )疏林草地、白榆疏林灌丛草地、大果榆(Ulmus macrocana )疏林草地、大果榆疏林灌丛草地、白榆+大果榆疏林草地和白榆+大果榆疏林灌丛草地6种类型。笔者团队在近几年野外调查中发现,在科尔沁右翼中旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗和奈曼旗等境内沙地分布有榆树与元宝槭(Acer truncatum )、蒙古栎(Quercus mongolica )混生的天然疏林草地。

2 科尔沁沙地防沙治沙实践与成效

“牛在房上走,屋在沙里埋,一年种三茬,还是吃不饱”是20世纪60—70年代科尔沁沙地受沙漠化危害的真实写照。从“因害设防、被动治沙”到“全民参与、主动治沙”,经过数十年的接续努力,科尔沁沙地在中国四大沙地中率先实现了沙漠化逆转[18 ] 。在此期间,作为防沙治沙研究国家队成员之一的中国科学院兰州沙漠研究所奈曼沙漠化研究站(现“中国科学院西北生态环境资源研究院奈曼沙漠化研究站”,以下简称“奈曼沙漠化研究站”)发挥了重要作用。在科尔沁沙地防沙治沙实践探索中,形成了许多沙漠化土地治理技术与模式,下面重点介绍一些独具特色的治沙模式及其成效。

2.1 户、村、乡分级沙漠化土地整治模式

奈曼旗是科尔沁沙地沙漠化最严重的旗。比如,地处该旗中南部的黄花塔拉苏木(乡),在20世纪50年代初期还是水草丰茂的地方,至1963年已有80%的土地发生沙漠化,成为有名的“三借”(借地放牧,借地打草,借地搂柴)“三靠”(吃粮靠国家,生产靠贷款,生活靠救济)苏木[19 ] 。鉴于此,奈曼沙漠化研究站的科研人员以奈曼旗为重点区域,采取科研与生产、点与面相结合的方式开展沙漠化土地整治研究,同时借鉴当地群众防沙治沙的经验,逐步形成分别以户、村、乡为单元的整治模式[2 ,20 ] 。

2.1.1 户级“小生物圈”模式

该模式适用于以牧为主的坨(沙丘)甸(丘间低地)交错区,较好地解决了开发与保护、农业与牧业、生产与生活的关系。其核心是把原来集中居住的农户分散移居到水热条件较好的小块丘间甸子地中,以户为单位划定一个总面积20~33 hm2 的“小生物圈”,然后由里向外进行3个层次的建设:①中心区(生产生活区),用刺线围封条件比较好的坨间低地2.7~4.0 hm2 ,围栏外圈栽植乔灌林带0.7~1.3 hm2 ,内圈种植牧草0.7~1.3 hm2 ,中心建设小管机井1眼和基本农田1.3~2.0 hm2 ;②保护区,即中心区的外围再用刺线围建7.0~13.0 hm2 的草库伦,进行流沙固定和草场补播改良,实行半封育,修建牧舍和牲口棚圈;③缓冲区,在保护区外围再划定一定范围,对其中的流动沙区进行封育以控制流沙向内部蔓延,其余进行放牧。如此由里向外依次相连的农业、草地、林业、封育、放牧5个圈,构成农林牧结构相对完整和独立的小经济生物圈。

2.1.2 村级“多元系统”模式

该模式适用于以农为主具有较大甸子地的坨甸交错区,是把自然村作为一个比较独立完整的系统,按照水、土、气、生各自然要素的配置格局和人口、劳力、经济、技术等社会要素的组合特点,根据沙漠化危害程度和生产经营水平,从社会、经济、自然的不同方面和农、林、牧不同层次,开展对生态环境的全面整治和资源的合理开发利用,使退化植被迅速恢复、生产水平大幅度提高、农民生活明显改善,最终实现生态保护修复与社会经济发展协调的一种模式。

“多元系统”模式源自奈曼沙漠化研究站在奈曼旗昂乃乡沙漠化危害最严重(沙漠化面积高达86%)、经济最贫困的尧勒甸子村开展的沙漠化土地综合整治实践。主要措施包括:①固定流沙,封育沙化草场——流沙固定措施上创新改用差巴嘎蒿(Artemisia halodendron )活沙障替代机械沙障(麦草、树枝条等),既解决了燃料和饲料需求之间的矛盾,又提升了固沙效果;②调整土地利用结构,压缩农田面积——劣质农田退耕还林还草,打井灌溉,把压缩后的农田建成旱涝保收的基本农田,提高粮食产量;③植树造林,提高植被覆盖度——造林树种以樟子松(Pinus sylvestris var. mongolica )、杨树(Populus sp.)、黄柳(Salix gordejevii )、小叶锦鸡儿(Caragana microphylla )、差巴嘎蒿等乔灌木为主,创新樟子松容器育苗雨季造林技术,当年成活率大于90%,比春季采用裸根苗造林成活率提高一倍以上;④种植高效经济作物——引种西瓜(1986年兰州优质西瓜P2落户奈曼)、葡萄及山楂等107个果树品种,引种美国籽粒苋(一年生粮食与饲料兼用作物),引种黄花菜(萱草)等,发展庭院经济;⑤增加科技投入——改良土壤,推行轮牧、套种及丰产栽培技术,优化牲畜品种结构,发展规模养殖和舍饲化养殖。

该模式开创了科尔沁沙地沙漠化土地治理协同提升生态-生产效益的先河,摸索出了一条中国式治沙之路——治沙先治贫,产生了巨大的社会影响。1986—1990年,尧勒甸子示范村取得了显著的生态、经济和社会效益:固定流沙666.7 hm2 ,植被盖度从10%提高到30%;333.3 hm2 沙化草场围封后植被盖度从20%提高到50%,产草量从1 500 kg·hm-2 提高到4 500 kg·hm-2 ;粮食单产从1 125 kg·hm-2 提高到3 750 kg·hm-2 ;引进的优良抗旱春小麦平均单产达5 250 kg·hm-2 ;全村人均年收入由治理前的190元提高到450元。1989年辐射带动全旗种植的西瓜使贫困的农牧民增加收入50多万元,时任哲里木盟党委书记周德海称赞以首任站长王康富为代表的奈曼沙漠化研究站同志“是我盟各族人民的功臣,是广大知识分子的楷模”[21 ] 。时任联合国开发署驻中国代表孔雷飒考察奈曼后认为,奈曼沙漠化研究站的治沙经验可作为发展中国家的榜样[22 ] 。

2.1.3 乡级“生态网”模式

该模式适用于开阔的沙质平地或缓起伏沙区,是按照一定的规划和技术要求,在乡一级的行政区域内大规模地营造防风固沙林带,使之网格化。由于林网的防风固沙作用和对各网眼之间的屏蔽作用,加之各网眼内水、土条件的差异,使每个网眼首先能够形成独立的各具特色的小生态系统。然后,根据各网眼内的地形、土壤、水分条件等确定其利用方向和采取措施进行治理,比如有的种草、有的围栏放牧、有的种植粮食,不断改善各网眼的生态环境,提高其生产力水平,最终形成一个由多个网眼组成的结构合理、功能齐全、运转正常、生产力水平较高的“生态网”。

“生态网”模式采用的主要措施包括:乔灌草结合建立行之有效的农田、牧场立体防护林网体系;沙化低产农田退耕还林还草,快速提升林草植被覆盖度;调整土地利用结构,优先保证林业用地;在网眼中建设基本农田和饲草料地,发展灌溉农业,提高土地利用效率。该模式源自黄花塔拉苏木的沙漠化土地整治实践。治理后,植被覆盖率达30%~70%;网眼内的微气候得到了明显改善,牧草返青期提前10天左右、农作物播种期提前半个月;粮食单产提高了5倍多,总产增加了3倍多,牧草产量增加了1倍多;从根本上解决了燃料和饲草料问题;人均收入提高了5倍多,彻底改变了贫困面貌。

2.2 “阻、固、造、封”铁路防沙模式

京通(北京-通辽)铁路是连接中国东北地区和关内的第二条重要干线,沿线沙害地段长达172 km,其中高、中、低型流动沙丘及半固定、固定沙丘分布地段主要在奈曼旗境内。自1966年开始,中国科学院兰州沙漠研究所根据国家科委(66)科七字103号及铁道部技会(207)号文件要求,配合铁路部门进行线路踏勘及选线工作,1970—1972年在奈曼旗开展流沙固定试验研究,1973年确定线路后,提出线路两侧防沙设计及施工方案。1974—1977年,奈曼沙漠化研究站科研人员配合奈曼铁路固沙林场,进行线路沙害防治的试验研究,构建铁路防沙技术体系并取得显著成效。自1979年5月1日正式通车以来,未因沙害发生停车事故。1977年以后,由于人员不足,中国科学院暂时中断了在奈曼的研究工作,1983年又应锦州铁路局邀请,开展沙丘地段防护体系建立后的生态效益研究。1985年,根据国家及地方防沙治沙之需求,正式成立中国科学院兰州沙漠研究所奈曼沙漠化研究站,专门从事土地沙漠化防治研究。

京通铁路防沙模式基于“因害设防,因地制宜,先治重点,后治一般”的原则,以植物固沙为主、机械固沙为辅,乔灌草相结合,针叶树种与阔叶树种相结合,构建集“阻、固、造、封”于一体的综合防沙技术体系[23 ] 。其具体措施如下:

阻:在铁路上风侧防护带最外缘沙源地段,采用树枝条设置5~10行高立式沙障,行距3~4 m,高70~100 cm,沙障行间栽植耐沙埋的黄柳进一步形成活沙障,或直接采用活黄柳条设置高立式沙障,以达长期阻沙目的。

固:流沙固定措施分为机械沙障固沙和植物固沙两类。机械沙障固沙方法:①高大流动沙丘,在上风侧和下风侧分别距线路100 m和50 m的范围内,设置1 m×1 m麦草方格沙障或3 m×6 m树枝条立式格状沙障;在上风侧距线路100~300 m设置行立式树枝条沙障,行距3 m。②中、低型流动沙丘,上风侧和下风侧距线路均为50 m范围内,设置1 m×1 m麦草方格沙障或3 m×6 m树枝条立式格状沙障;在上风侧距线路50~200 m、下风侧50~100 m设置行立式树枝条沙障,行距3 m;③半流动沙丘的流动部分及流动平沙地,均设置行立式树枝条沙障,行距3 m。植物固沙方法:优良固沙植物种选择黄柳、小叶锦鸡儿和差巴嘎蒿3种。黄柳耐沙埋但不耐风蚀,适宜栽植在沙丘上部、背风坡脚部位及阻沙带前沿地段,春、秋两季进行插播造林,成活率高,但在风蚀部位初期要有沙障保护。小叶锦鸡儿耐干旱、贫瘠,适宜在沙丘各部位生长,但根系强大、耗水量大,在乔灌结合区栽植密度不宜过大,应作带状种植,带宽0.5 m(2~3行),带间距2~4 m,雨季直播效果好,需设置沙障保护。差巴嘎蒿抗风蚀能力极强,雨季采用带根的当年萌发野生枝条栽植,成活率高,宜带状(2行)栽植,株行距为0.5 m×0.3 m,带间距2 m,无需设置机械沙障保护。

造:指在人工固沙区营造乔木林,一方面加强防护体系的防护作用,另一方面可提高沙地的经济效益;樟子松最适宜于在沙层深厚且贫瘠的沙区造林;杨树应在水肥条件较好的土壤或沙层不厚的被埋耕地上栽植,否则生长不良,易形成灌木状的“小老树”。

封:“三分造,七分管”,沿线防沙体系建立后立即进行围封,避免人畜破坏,保护幼林成林,促进人工植被群落良好发育,加快流沙的固定。

2.3 生态工程整治模式

为控制风沙危害,中国政府部署实施了“三北”防护林体系建设工程、退耕还林还草工程等大型生态工程。结合国家防沙治沙战略布局,科尔沁沙地所在的省、自治区各级政府先后实施了一系列地方性的生态保护与修复工程。科尔沁沙地主体所在的通辽市,1999年实施“5820”林业生态工程(5年时间在全市8个县级行政单元的重点风沙区各建一处20万亩(1亩=0.0667 hm2 )以上的高标准林业生态工程),2004—2008年实施“双百万亩”工程(在风沙危害严重的区域建设100万亩综合治沙示范工程,在沿河两岸和平缓沙区建设100万亩商品用材林基地),2008年启动为期5年的“323”工程(自然保护区、封禁保护区、禁垦禁牧区“三区”修复,西辽河沿线和国省干线公路沿线“两线”荒沙、荒山治理,木业产业、果品产业、生物质能源产业“三大产业”做大做强),2014—2020年实施“双千万亩”工程(林业生态治理1 000万亩+草原生态治理1 000万亩),2022年启动全国首批十个山水工程之一的“科尔沁草原山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”等。

“以路治沙”工程模式是翁牛特旗、奈曼旗等沙漠化面积占比大的旗(县)开出的治沙“良方”:在茫茫沙海中修建穿沙公路将沙地网格化,构建沙障固沙与生物固沙相结合的防护体系,形成“以路治沙、依路致富”发展模式;目前翁牛特旗已形成由16条穿沙公路构建的“六横十纵”治沙网格体系[24 ] ,奈曼旗累计修通9条穿沙公路[25 ] 。“以工代赈”模式是兴安盟的治沙“特效药”,即把建成的经济林按照比例分别确权给村集体和参建农户,既确保老百姓有稳定收益,又大力提高老百姓参与项目建设和后期管护的积极性。科尔沁左翼后旗以近自然林、退耕还林、综合治沙、封山育林、以造代育、景观林、飞播造林、飞播灌草、饲草料基地9种模式构建“组合拳”打造沙地综合治理示范区。这一系列生态工程的实施,让科尔沁沙地重披绿装并逐步走向高质量发展之路。

3 科尔沁沙地歼灭战行动方案

2023年“6·6”座谈会以来,内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省科学规划重点工程项目,全力打好科尔沁沙地歼灭战[8 ,26 ] 。辽宁省将全省沙化荒漠化土地划分为科尔沁沙地歼灭战攻坚区,科尔沁沙地南缘阻击区,沿海沿河沙地治理区和荒漠化综合防治区,计划实施8项重点任务23个项目。内蒙古赤峰市针对科尔沁沙地设置3个战区开展治理,一是老哈河、西拉木伦河流域中间地带治理区,二是西拉木伦河北岸治理区,三是老哈河南岸治理区。内蒙古通辽市计划实施“五个千万”工程:千万亩综合治沙工程,千万亩森林质量提升工程,千万亩草原巩固提升工程,千万亩沙区耕地节水改造提升工程,千万头只舍饲半舍饲养殖工程。内蒙古兴安盟将大力实施防沙治沙和风电光伏一体化工程,实现治沙、发绿电、促进群众增收。吉林省以沙化土地治理和农田防护林建设为重点,将东部提质、中部增绿、西部修复作为主攻方向,谋划了“绿满山川”森林质量提升等六大工程。黑龙江省在泰来等10个县部署了人工造林、退化林修复、退化草原综合治理等工程。

4 新时代科尔沁沙地防沙治沙面临的问题与挑战

总体而言,在一代又一代人的不懈努力下,科尔沁沙地的沙漠化防治取得了有目共睹的显著成就。然而,在以气温升高和降水变化为代表的气候变化,以及极端气候事件频发和人类活动持续增强等全球变化背景下,生态环境本底脆弱的科尔沁沙地防沙治沙依然面临着诸多问题与挑战。

(1) 尽管科尔沁沙地的防沙治沙已取得长足进展,尤其是植被恢复与重建成效显著,然而该区林草地退化形势依然严峻,生态“边治理、边退化”导致区域土壤表现为净碳释放。1982—2018年,科尔沁沙地植被持续呈现恢复趋势,净初级生产力平均以0.387 gC·m-2 ·a-1 的速率增加,尤其是进入21世纪(2000—2018年)后的增加速率更为显著(2.165 gC·m-2 ·a-1 )。然而,以第二次土壤普查结果做参比,该区域在1980s和2010s间表层(0~20 cm)土壤有机碳(SOC)储量减少44.3 TgC,平均减少速率为12.29 gC·m-2 ·a-1[27 ] 。即近几十年来,科尔沁沙地的植被表现为碳汇,而土壤表现为碳源,似乎没有达到预期的植物-土壤均应表现为碳汇的生态建设固碳成效。究其原因,一方面是重大生态修复与保护工程的实施使地表绿度显著增加而提升植被碳汇功能,与此同时使SOC储量增加13.4 TgC(其中造林和草地面积增加分别贡献66%、30%);另一方面是以林草地退化为主导的因素使区域SOC储量减少57.7 TgC(草地退化或转换贡献54%,林地退化或转换贡献23%,图2 ),即生态修复产生的土壤碳增量小于退化导致的土壤碳损失量,因而使区域土壤表现为净碳释放。该结果既确证了生态修复的土壤固碳效应,同时也折射出了科尔沁沙地“边治理、边退化”问题的严重性。

图2

图2

1980s—2010s导致科尔沁沙地土壤有机碳储量增加(A)和减少(B)的土地覆盖/利用变化方式

Fig.2

Land cover/utilization change patterns leading to increase (A) and decrease (B) in soil organic carbon stocks in the Horqin Sandy Land between 1980s and 2010s

(2) 防风固沙植被建设中存在植物物种选择单一、结构简单、栽植密度过大、乡土植物利用率低等问题,导致防护体系植被稳定性差。“兴隆沼,真凄凉,黑风起,白沙扬,吞农田,卷走羊,多灾多难穷棒子梁”生动描述了20世纪70年代沙漠化对奈曼旗兴隆沼地区的危害。从1976年开始,经过40多年的治理,兴隆沼形成了乔灌草、带片网相结合的区域性防护林体系,建成大林网32个、小林网391个,控制风沙危害面积5.3万hm2 ,森林覆被率由1.5%提高到51.0%。然而,受区域暖干化,病虫害,树种单一、结构简单,栽植密度过大、超出区域水资源承载阈限,以及疏于抚育管理等多重因素影响,人工栽植的杨树自2010年开始大面积死亡[28 ] ,致使许多防护林丧失防风固沙功能,尤其是农田防护林网结构破坏与功能弱化使农田又成为沙尘源地,生态安全再次受到威胁。上述问题并非个例,而是在中国北方风沙区生态建设中普遍存在的现象。2013年11月中央电视台《经济半小时》以“失守的防护林”为题,报道了在华北、东北等地近千千米的三北防护林带上,出现树木大量死亡的情况。

兴隆沼地区防护林带建设时,杨树初植密度高达2 498 株·hm2 (株行距1 m×4 m)[28 ] 。基于低覆盖度治沙理论修订的《国家造林技术规程》(GB/T 15776—2016)规定“半干旱区雨养固沙林的成林覆盖度控制在15%~25%”。因此,在科尔沁沙地的杨树固沙林以行带式(3 m×5 m×25 m)建植,形成低覆盖度(20%左右)林分是较为适宜的模式,这样能使11%~45%的降水量渗漏到200 cm以下土层[29 ] 。亦有研究认为,科尔沁沙质草地植被在28%的盖度下土壤水分状况最优,有利于植被生长和生态系统稳定性的维持[30 ] 。奈曼旗多年(1961—2021年)平均降水量为345 mm、平均气温为6.95 ℃;在近61年的时间尺度上气候暖干化趋势明显,气温以0.21 ℃/10a速率极显著升高,降水以9.2 mm/10a速率极显著减少[31 ] 。尤其是2000—2010年,奈曼旗年平均降水量仅为260 mm,这正是导致该区高密度杨树防护林大面积衰退的根本原因之一。

自1955年在地处科尔沁沙地南缘的章古台,开创樟子松引种治沙的先例以来,樟子松成为“三北”防护林的核心树种、防风固沙功勋树种,在半干旱风沙区大面积推广种植。然而,在科尔沁沙地等区域,受立地环境条件、关键气候要素等制约,樟子松人工固沙林面临天然更新障碍[32 ] ,以及林分生长后期易发生水量失衡而严重衰退[33 -34 ] 等问题。沙地樟子松人工衰退机制以及科学的更新经营研究已成为当务之急。目前认为水力学失败和碳饥饿是导致樟子松人工林退化的两种主要生理机制[35 ] 。而在生产实践中,提出应遵循“以全量水定绿”理念,通过调整造林密度、按规划造林、重视搭配乡土植物种等方式来应对樟子松人工林衰退问题[36 ] 。

(3) 对于地表以坨甸交错的风沙地貌景观为主要特征的沙漠化土地,其生态修复的参照系尚不明确。对于科尔沁沙地的沙漠化治理而言,一个重要的前提是要明确该区域原生自然景观是什么,即要明确能够作为区域生态修复目标的生态系统类型,解决该问题涉及到防沙治沙方针和对策。有学者根据古籍记载辽金时代“松州至林西平地松林八百里”,认为科尔沁沙地的原始自然景观是森林,因而主张大力开展造林。但是以“平地松林”为生态修复参照系的观点不正确[12 ] 。此外,按生物气候带科尔沁沙地属于温带草原区域,地带性土壤类型为栗钙土和黑钙土,但随沙漠化演变多数土壤已退化为风沙土,然而正是在这类隐域性的风沙土上发育了独特的沙地疏林草地。以榆树为优势种的疏林草地是温带典型草原地带、适应半干旱半湿润气候的隐域性沙地顶级植物群落,在中国四大沙地均有分布[17 ] 。因此,科尔沁沙地沙漠化土地生态修复的参照系,也不能确定为所处生物气候带的地带性植被——典型草原,而应该是以榆树为主的疏林草地。发育较好的沙地疏林草地,地面基本郁闭,乔、灌、草3个层片的分盖度分别可达30%、40%和70%~80%,生草层深厚、结实而富有弹性,耐践踏,可食牧草比重大,鲜草产量一般为4~5 t·hm-2[20 ] 。

(4) 科尔沁沙地沙漠化土地的生态修复具有较高的碳固存潜力,然而必须直面生态“退化易,修复难”这一现实问题,退化生态系统修复需要一个漫长的过程。科尔沁沙地0~100 cm土壤有机质(SOM)含量等级从高到低的面积占比,一级(SOM>4%)为0.7%、二级(3%<SOM≤4%)为5.7%、三级(2%<SOM≤3%)为14.8%、四级(1%<SOM≤2%)为37.2%、五级(0.6%<SOM≤1%)为25.8%、六级(SOM<0.6%)为15.8%(图3 ),表明该区域土壤有机质含量水平总体偏低,其生态修复存在巨大的土壤碳固存潜力。科尔沁沙地相对较好的水热条件为生态修复提供了有利条件,禁牧围封和造林是该区通常采用的生态修复措施。研究发现,科尔沁沙地严重沙漠化草地(流动沙地景观)在禁牧围封25年[37 ] 、营造樟子松林28年[38 ] 、营造小叶锦鸡儿灌木林31年后[39 ] ,100 cm深SOC平均固存速率分别为56.6、20.5、36.0 gC·m-2 ·a-1 ,围封和造林显著提升了沙漠化草地的土壤碳汇功能(图4 )。然而,若以该区保护良好的天然沙地疏林草地作为生态修复参照系,要使流动沙丘100 cm深SOC密度达到参照系水平,通过禁牧围封需74年、小叶锦鸡儿造林需117年、樟子松造林需205年。从SOC固存的角度,禁牧围封是科尔沁沙地严重沙漠化草地生态修复的最佳措施。但是无论采取哪种生态修复措施,都需要相当漫长的过程。

图3

图3

科尔沁沙地土壤有机质含量空间分级图

Fig.3

Spatial grading of soil organic matter content in Horqin Sandy Land

图4

图4

流动沙丘禁牧围封和造林的土壤有机碳固存速率与潜力

Fig.4

Soil organic carbon sequestration rates and potential by grazing exclosure and afforestation of active sand dunes

(5) 生态修复中“一封了之、一禁了之”的一刀切现象普遍,未能充分考虑农牧民的生活和生产需要,生态效益与生产效益之间矛盾重重,生态建设成效不稳固。政府部门制定了相关的草地保护政策,执行者通常是将不能利用、可适度利用或可深度利用的草地均实行全面封禁,但实际上未能达到保护修复目的。沙漠化发展区域一般属于经济欠发达地区,长期禁牧围封或绝对禁止通过砍伐人工林获取木材收益等“重投入、轻产出”措施对农牧民的生活影响较大,夜间偷牧现象时有发生,使生态修复实施效果大打折扣或反而带来更大的破坏。人工固沙林建设前期高密度栽植起到了很好的防风固沙作用,随林龄的增长若进行科学合理的间伐抚育,既可维持植被稳定性又可获取一定的经济效益,然而却往往不被政策所允许。

由于缺乏完善有效的生态富民机制,一些生态修复项目在实施时未充分考虑农牧民利益,主动吸引农牧民参与项目建设的力度不够,尤其是在项目建设期结束后缺乏广大民众的积极保护与维持,即“重建设、轻管护”,致使生态建设成效不稳固甚至消失。比如在严重沙化草地上建植数十年的固沙灌木林使地面“绿度”显著增加,但以放牧为主的人为活动破坏使地表依然呈现流沙状态,没有起到应有的植物固沙作用。

(6) 区域可利用水资源减少,“林耕矛盾”“草耕矛盾”“水粮矛盾”突出,生态用水短缺。进入21世纪以来,科尔沁沙地可利用水资源急剧下降是区域最为突出的生态问题之一。科尔沁沙地地表水体数量,从1986年的361个持续减少至2000年的187个、2020年的114个,气候变化和人类活动对地表水体减少的贡献率分别为12.04%和66.58%[40 ] 。地处科尔沁沙地腹地的几个面积相对较大的水域先后消失。卫星遥感数据表明,1986年奈曼西湖和莫力庙水库水域面积分别为39 km2 和31 km2 ,二者分别于2001年和2003年干涸;最大水域面积曾达45 km2 的舍力虎水库于2010年干涸[41 ] 。地表水的时空动态会影响周边植被的生长,从而在生态脆弱区沙漠化进程中发挥重要作用,然而,关于地表水变化动态与沙漠化演变之间的直接关系及二者间的互馈机制尚不明晰[42 ] ,有待进一步的深入研究。

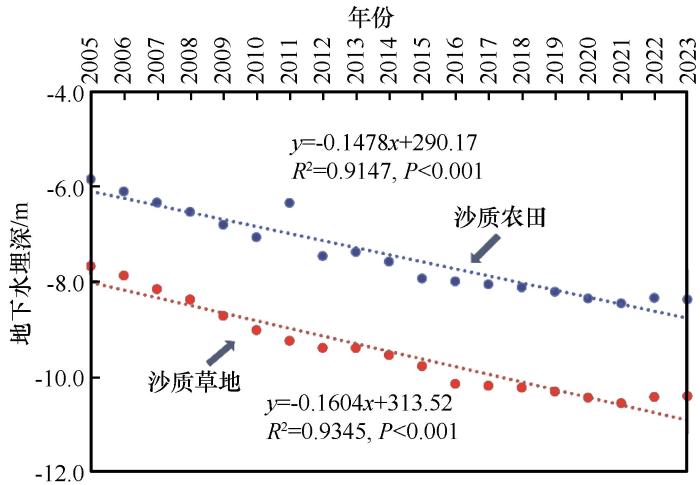

区域地下水埋深亦呈持续下降趋势。西辽河流域是科尔沁沙地的核心区,在20世纪80年代和90年代,西辽河平原地下水埋深为2~4 m的面积占总面积的85%左右,2000年该比例下降至51%;到2016年,埋深为2~4 m的占比仅为19%,而埋深为4~10 m的占比为63%[43 ] 。奈曼沙漠化研究站在科尔沁沙地的定位监测结果表明(图5 ):沙质农田地下水埋深从2005年的5.84 m下降到2023年的8.37 m,平均每年下降14.78 cm;沙质草地地下水埋深从2005年的7.67 m下降到2023年的10.39 m,平均每年下降16.04 cm。

图5

图5

沙质草地和沙质农田年均地下水埋深变化

Fig.5

Changes in annual groundwater depth in sandy grassland and sandy farmland

西辽河流域是最适宜玉米种植生长的黄金地带,耕地面积的迅速增加,导致区域“林耕矛盾”“草耕矛盾”“水粮矛盾”突出。20世纪90年代,西辽河平原的草地面积占45%以上,1990—2015年草地累计减少25.9%,耕地成为主要的土地类型。以通辽市为例,第三次全国国土调查显示,通辽市林地、草地、耕地面积分别为144.7万、177.5万、213.3万hm2 ,与第二次全国国土调查相比林地、草地面积大幅减少,耕地面积增加78.6万hm2 。通辽市是资源性缺水地区,单位面积耕地水源量仅为内蒙古自治区全区平均水平的35.6%,农业用水占全市年用水总量的90%以上,全市耕地现状远超出地方水资源承载能力[44 ] 。耕地面积增加,特别是沙区耕地的增加,进一步加剧了水资源供需之间的矛盾,挤占生态用水,对科尔沁沙地的全面有效治理造成障碍。

5 科尔沁沙地沙漠化土地生态可持续修复建议

为进一步贯彻落实习近平总书记在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上的重要讲话精神,助力打好打赢科尔沁沙地歼灭战,促进沙漠化土地的生态可持续修复,粗浅提出以下几点建议。

5.1 重视和加强现存沙地疏林草地的保护

半干旱典型草原地带天然发育的沙地疏林草地这一独特植被类型,其存在的重要性日益受到重视。保育良好的沙地疏林草地兼具较高的生产性能和良好的生态效益,其孕育的生物多样性不仅为沙漠化土地的生态修复提供了宝贵的乡土物种种质资源,而且为生态修复目标的制定提供了参照系。通辽市在科尔沁沙地歼灭战实施方案中将“努力恢复往日科尔沁疏林草地自然景观”列为生态建设重要目标之一。科尔沁沙地的绝大多数旗(县、区)存在一定面积、退化程度不一的天然疏林草地,然而当前对其保护力度不够,开垦和过度放牧破坏的情况依然存在(图6 )。因此应重视和加强现存天然疏林草地的保护,否则一旦遭受毁灭性的破坏后再进行修复,所需的人财物投入会远远大于保护所需的投入。

图6

图6

遭受开垦(A)和放牧破坏(B)的天然沙地疏林草地(拍摄于2021年9月)

Fig.6

Natural sandy sparse forest grassland damaged by reclamation (A) and grazing (B) (photographed in September 2021)

5.2 推行近自然生态修复模式

近自然生态修复的基本内涵是指遵循自然规律,基于生态学理论,辅以适应性人工干预措施,通过自然演替过程,把退化生态系统恢复到结构和功能与顶级群落相近的稳定生态系统。其代表性特征是:适应立地条件的物种组成,依赖自然过程,注重稳定性、多样性和可持续性。近自然生态修复的关键是以区域资源环境要素承载力为约束条件,确定科学合理的修复目标。科尔沁沙地风沙地貌景观的近自然生态修复目标是疏林草地,其遵循的自然规律是:发育良好的天然沙地疏林草地的乔木层分盖度一般不超过30%;乔木物种能够自我更新;能维持降水—地表水—植被水—土壤水—地下水的动态平衡。近自然生态修复的原理看似简单,但要达成目标并非易事,要因地制宜、科学规划、分区分类、精准施策。

科尔沁沙地已有的实践表明,对于沙漠化程度相对较轻的退化草地,即使不采取人工辅助措施,禁牧围封后依靠自然修复过程可较快呈现疏林草地景观。然而,对于高大流动沙丘密集分布的难治理区,必须要有人工辅助措施,但初始阶段不能按照参照系的植物群落结构来设计物种组合,而是先以固定流沙地表为主,当前比较推介“沙障+乔/灌/草配置+生物结皮+土壤微生物菌剂”一体化技术体系,以快速改善立地植物-土壤生境条件,然后人工辅助播种或栽植乡土物种,后期则依赖自然演替过程实现修复之目标;此模式可概括为“初期人工干预诱导—中期乡土植物进入—后期演化至物种组成、功能、稳定性等与沙地原生疏林草地相似的群落”。此外,对于如图6 B已经发生重度沙漠化但乔灌草基本结构尚存的退化疏林草地,首先采取禁牧围封措施,然后栽植乡土乔灌物种幼苗或就近采集种子播种,能够快速提高林草综合植被盖度;需要强调的是,采取此种修复措施后,该类生境会很快呈现与原生疏林草地“形”似的景观,但要恢复到“生草层深厚、结实而富有弹性,耐践踏”这种状况,预计至少需要数十载。

5.3 加强农田防护林网建设和农田保护性耕作

中国北方地区自然和人为成因的沙漠化土地分别占5.5%和94.5%;人为成因中,过度樵采的比重最高(32.7%),其次是草地过度放牧(30.1%)和草地开垦(26.9%),水资源利用不当占9.6%,工矿交通和城市建设占0.7%[45 ] 。然而,常学礼等[46 ] 针对科尔沁沙地典型区域的研究分析,发现过度开垦对沙漠化程度的影响大于牧业活动,耕地指数与沙漠化程度之间的相关系数R 2 高达0.922。从科尔沁沙地生态环境的演变历史看,沙漠化发展与人类以大面积掠夺式的旱作种植业为主要特征的农业经济活动密不可分[14 ] ,对沙质草地滥垦2~3年后就予以撂荒是该区非常普遍的土地利用方式,其对地表植被的毁灭性破坏导致土地迅速风蚀沙化。科尔沁沙地沙漠化成因类型分析表明,耕地沙漠化占总沙漠化土地面积的29.47%[7 ] 。

显而易见,土地利用类型向农田转换及农田退化与沙漠化土地面积的扩展有密切关系。科学数据分析确证科尔沁沙地是中国北方春季沙尘的第三大源地,该区域是内蒙古的重要粮仓,农田面积占比高(核心区通辽市的耕地∶草地∶林地=1.0∶0.8∶0.7),其成为重要的沙尘源地与农田沙漠化之间亦有必然的因果关系。因此,新时代科尔沁沙地的生态建设要将农田防风固沙抑尘作为重点任务之一。除如前文所述的“防护林衰退致使农田又成为沙尘源地”之外,当前在农田保护与风蚀防治方面还存在两方面的问题:一是近些年来农田面积持续增加,但相应的植被防护林体系建设并未同步,即有相当面积的农田没有防护林网保护;二是土地耕作方式还是以传统的春季翻耕晾晒为主。这些问题造成的结果是:春季大风天时农田土壤风蚀沙化严重、沙尘弥漫。鉴于此,要做好农田防风固沙抑尘工作,首先是要升级改造原有防护林体系,协同提升稳定性和功能;其次是因地制宜,设计防护寿命更长、功能更强的新型防护植被体系;第三是加强实施农田保护性耕作,增加农田地表覆盖度,减少风蚀。

5.4 坚持生态保护修复与改善民生相结合

“要治沙,先治穷”理念的正确性在20世纪80年代科尔沁沙地的防沙治沙实践中已经得到了充分验证,这个理念在当下及未来的生态保护修复中依然必须坚持。北方风沙区社会-经济-自然复合生态系统要实现可持续高质量发展,必须坚持改善生态与改善民生相结合、治沙与致富相结合。随着社会经济的快速发展,人民群众既希望从自然生态系统中获取更多的物质财富,又希望有一个更加优美的生态环境。因此,如何在做好生态保护修复的同时,更大限度地创造优质生态产品以满足人民日益增长的美好生活需要,依然是当前防沙治沙工作面临的最大挑战。

地处科尔沁沙地南部的库伦旗,自2013年起被确定为中国科学院在内蒙古自治区的定点与对口帮扶旗县。过去的十余年,中国科学院坚持“输血”和“造血”相结合,坚持“三生”(生产、生活、生态)融合发展,探索出较为成功的科技帮扶助推风沙区人民脱贫摘帽途径,具体措施包括研发生态-生产功能协同提升的沙漠化土地治理技术、构建“饲草引种试验+菌剂技术+青贮加工+饲养管理”技术、研发特色杂粮“品种筛选+复种+管理+收获”技术、创建肉牛“营养精准调控+雪花牛肉生产”技术、创建“户用式+村集体式+镇统筹式”光伏利用模式、研发“雨水收集+高值农业”技术,以及创建“父辈强信心富技能+子辈提素养变理念”智志双扶新模式等;这些技术与模式的示范推广,产生了显著的经济社会效益,助推库伦旗全旗脱贫,给国家交了一份满意答卷。

中国科学院坚持走“治沙与治穷相结合”路线在不同时期所获取的成功,起到了非常好的引领和启发作用。科尔沁沙地在“防沙、治沙、用沙”探索中,逐步走出一条独具特色的沙产业发展之路。简要列举几种典型的沙产业模式:①沙地衬膜水稻,这种新型的沙地水稻种植模式在科尔沁沙地至少已有30年的历史,体现了与扶贫开发、造地增粮、有机农业、观光农业“四个相结合”特点;②以木材加工、果品、种苗花卉和林下种养殖、食用菌培育等林下经济为主的林业产业;③“樟嫁红”模式,通过樟子松嫁接营造红松果林,既治沙又挣钱;④硅砂产业,科尔沁沙地是中国硅砂资源最丰富的地区之一,发展硅砂深加工,变沙为宝;⑤“光伏+治沙”模式,通过“板上发电、板下修复、板间种植”的方式,实现生态与经济效益的有机统一;⑥发展特色旅游,奈曼宝古图和库伦银沙湾两个国家沙漠公园的建设,是科尔沁沙地推进特色用沙的典范。

5.5 坚持系统治理理念,优化土地利用/ 覆盖格局

习近平总书记指出:“要统筹山水林田湖草沙系统治理,实施好生态保护修复工程,加大生态系统保护力度,提升生态系统稳定性和可持续性。”对于科尔沁沙地的系统治理,核心是要理顺水要素与其他要素之间的关系[47 ] 。科尔沁沙地年均370 mm左右的降水可以维持天然草地和灌草丛生长。然而过去几十年,该区大面积的天然植被覆盖区被转换为灌溉农田,致使地下水超采严重。西辽河流域当前玉米种植面积是中华人民共和国成立初期的14倍,是20世纪80年代初期的近5倍,农田面积爆炸式地增长使得区域水资源严重超载。针对日益突出的“水粮矛盾”,《内蒙古西辽河流域“量水而行”以水定需方案》计划到2030年在西辽河流域退减全部超用水量,将用水总量从50.1亿m3 压减到40.3亿m3 ,退减灌溉农田面积将高达29.1万hm2[44 ] 。科尔沁沙地亦是中国北方典型的农牧交错地带。针对区域农牧结构失衡、水资源过度开发、发展不可持续的问题越来越突出,资源环境压力越来越大等问题,2016年农业部发布《关于北方农牧交错带农业结构调整的指导意见》,强调以农业供给侧结构性改革为主线、以资源环境承载力为基准、以提升质量效益和竞争力为中心,推进北方农牧交错带农业结构调整,力争通过5~10年时间,使畜牧业增加值占农业增加值的比重达到50%左右,农牧民家庭经营性收入来自畜牧业和饲草产业的比重超过50%。

显而易见,退化生态环境系统治理已上升到国家战略高度。大到整个国土空间,小到一个流域,生态系统保护修复需立足特定范围内的资源环境禀赋与人类活动强度特征,顺应客观规律、统筹考虑、科学规划,遵循“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿、宜荒则荒、宜沙则沙”的原则。要避免各自为政,比如,不能林草部门只重视林草综合植被盖度、粮食部门只追求粮食产量、水利部门只注重水资源保护等,而是需要在各部门、行业、主体之间构建协同与权衡机制,全方位、全地域、全过程协调资源的均衡利用与可持续发展。

5.6 加大科技投入,提高防沙治沙科技水平

国家和地方政府要通过各种科技项目和防沙治沙或生态建设工程项目的实施,带动防沙治沙技术的创新、集成和应用,建立完整的知识密集型现代防沙治沙体系,提高总体技术水平。要充分发挥各级防沙治沙相关科研院所的科技人才优势,集成长期以来围绕北方风沙区水土资源、生态水文、沙漠化过程及其防治、风沙物理、植物抗逆、环境修复生物技术、综合治理和产业技术等方面所取得的大量成果,组建优势学科领域和团队,申报国家及省部级各类重大基础研发和科技攻关项目,针对国家战略需求,构建“产学研用”为一体的防沙治沙体系,改变以往防沙治沙工程主要由国家投入和管理的单一模式,引入社会资源,探索科技-企业-大众相结合的生态治理产业化新模式,创新防沙治沙体制和机制,开创生态文明建设新途径。

参考文献

View Option

[1]

王涛 中国防沙治沙实践与沙漠科学发展的70年:Ⅰ.初创篇

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (1 ):1 -4 .

[本文引用: 1]

[3]

卢琦 ,崔桂鹏 荒漠化防治看中国 [M].北京 :中国林业出版社 ,2023 .

[本文引用: 1]

[4]

昝国盛 ,王翠萍 ,李锋 ,等 第六次全国荒漠化和沙化调查主要结果及分析

[J].林业资源管理 ,2023 ,2 (1 ):1 -7 .

[本文引用: 1]

[5]

Tong P F Chen S X Tang C Y Detecting and evaluating dust-events in North China with ground air quality data

[J]. Earth and Space Science ,2022 ,9 (1 ):e2021EA001849.

[本文引用: 1]

[6]

赵哈林 ,赵学勇 ,张铜会 ,等 科尔沁沙地沙漠化过程及其恢复机理 [M].北京 :海洋出版社 ,2003 .

[本文引用: 1]

[7]

王涛 中国北方沙漠与沙漠化图集 [M].北京 :科学出版社 ,2014 .

[本文引用: 2]

[8]

张文昭 科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战蹄疾步稳推进

[EB/OL].(2024-01-24 )[2024-07-17 ]..

[本文引用: 2]

[9]

李文华 中国当代生态学研究(生态系统恢复卷) [M].北京 :科学出版社 ,2013 .

[本文引用: 1]

[10]

董光荣 ,李森 ,李保生 ,等 中国沙漠形成演化的初步研究

[J].中国沙漠 ,1991 ,11 (4 ):23 -32 .

[本文引用: 1]

[11]

朱震达 ,陈广庭 中国土地沙质荒漠化 [M].北京 :科学出版社 ,1994 .

[本文引用: 1]

[12]

胡孟春 全新世科尔沁沙地环境演变的初步研究

[J].干旱区资源与环境 ,1989 ,3 (3 ):51 -58 .

[本文引用: 2]

[13]

张柏忠 北魏以前科尔沁沙地的变迁

[J].中国沙漠 ,1989 ,9 (4 ):40 -48 .

[本文引用: 1]

[14]

刘新民 ,赵哈林 科尔沁沙地生态环境综合整治研究 [M].兰州 :甘肃科技出版社 ,1993 .

[本文引用: 2]

[15]

夏训诚 ,刘新民 ,李崇舜 ,等 关于沙漠化机制的研究

[J].干旱区研究 ,1993 ,10 (1 ):1 -14 .

[本文引用: 1]

[16]

陈灵芝 中国植物区系与植被地理 [M].北京 :科学出版社 ,2015 .

[本文引用: 1]

[17]

李钢铁 ,姚云峰 ,邹受益 ,等 科尔沁沙地榆树疏林草原植被研究

[J].干旱区资源与环境 ,2004 ,18 (6 ):132 -138 .

[本文引用: 2]

[18]

赵学勇 ,段育龙 ,连杰 ,等 那一抹最亮的绿色中国科学院奈曼沙漠化研究站侧记

[J].人与生物圈 ,2021 (1 ):20 -23 .

[本文引用: 1]

[19]

王康富 ,蒋瑾 内蒙古科尔沁草原的沙漠化及其整治问题:以哲里木盟奈曼旗为例

[J].农业现代化研究 ,1987 (3 ):6 -11 .

[本文引用: 1]

[20]

刘新民 ,赵哈林 ,徐斌 科尔沁沙地破坏起因及恢复途径

[J].生态学杂志 ,1992 ,11 (5 ):38 -41 .

[本文引用: 2]

[21]

张天来 ,张义德 一对治沙老夫妻

[N/OL].光明日报 ,1990-01-07 .

[本文引用: 1]

[22]

胡左 脱贫致富共建绿洲:王康富的治沙经验为发展中国家树立榜样

[N/OL].科技日报 ,1990-06-30 .

[本文引用: 1]

[23]

王康富 ,蒋瑾 ,张维静 京通铁路两侧防护体系的建立及其生态效益的研究:以奈曼地段为例

[J].中国沙漠 ,1989 ,9 (3 ):1 -12 .

[本文引用: 1]

[24]

张萌 内蒙古翁牛特旗“以路治沙”串起绿色廊道

[EB/OL].(2024-06-03 )[2024-07-17 ]..

[本文引用: 1]

[25]

李向峰 ,李想 内蒙古通辽努力恢复科尔沁疏林草原景观

[EB/OL].(2024-05-16 )[2024-07-17 ]..

[本文引用: 1]

[26]

郭洪申 强力推进“三北”工程全力打好科尔沁沙地歼灭战

[EB/OL].(2023-11-13 )[2024-07-17 ]..

[本文引用: 1]

[27]

Li Y Q Wang X Y Chen Y P et al Changes in surface soil organic carbon in semiarid degraded Horqin Grassland of northeastern China between the 1980s and the 2010s

[J]. Catena ,2019 ,174 :217 -226 .

[本文引用: 1]

[28]

刘国华 ,崔磊 ,于立臣 ,等 奈曼旗兴隆沼地区杨树死亡原因分析与防控对策

[J].内蒙古林业 ,2014 (8 ):12 -13 .

[本文引用: 2]

[29]

杨文斌 ,王涛 ,熊伟 ,等 低覆盖度治沙理论的核心水文原理概述

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (3 ):75 -80 .

[本文引用: 1]

[30]

王明明 ,刘新平 ,李玉霖 ,等 不同植被盖度沙质草地生长季土壤水分动态

[J].中国沙漠 ,2019 ,39 (5 ):54 -61 .

[本文引用: 1]

[31]

牛亚毅 ,刘蔚 ,董佳蕊 ,等 科尔沁沙地1961-2021年主要气象要素的变化特征:以奈曼旗为例

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (4 ):1 -11 .

[本文引用: 1]

[32]

朱教君 ,康宏樟 ,许美玲 科尔沁沙地南缘樟子松(Pinus sylvestris var

mongolica)人工林天然更新障碍[J].生态学报 ,2007 ,27 (10 ):4086 -4095 .

[本文引用: 1]

[33]

宋立宁 ,朱教君 ,郑晓 基于沙地樟子松人工林衰退机制的营林方案

[J].生态学杂志 ,2017 ,36 (11 ):3249 -3256 .

[本文引用: 1]

[34]

罗维成 ,赵文智 ,孙程鹏 ,等 科尔沁沙地樟子松(Pinus sylvestris )人工固沙林演变过程中物种多样性和土壤水分特征

[J].中国沙漠 ,2018 ,38 (1 ):126 -132 .

[本文引用: 1]

[35]

路伟伟 ,吴波 ,白建华 ,等 樟子松人工林退化原因及研究展望

[J].科学通报 ,2023 ,68 (11 ):1286 -1297 .

[本文引用: 1]

[36]

谷业凯 持续增绿筑牢屏障(科技视点·跟随科研人员去治沙①)

[EB/OL].(2023-07-17 )[2024-07-17 ]..

[本文引用: 1]

[37]

Li Y Q Chen Y P Wang X Y et al Improvements in soil carbon and nitrogen capacities after shrub planting to stabilize sand dunes in China's Horqin Sandy Land

[J].Sustainability ,2017 ,9 (4 ):662 .

[本文引用: 1]

[38]

Li Y Q Brandle J Awada T et al Accumulation of carbon and nitrogen in the plant-soil system after afforestation of active sand dunes in China's Horqin Sandy Land

[J].Agriculture , Ecosystems & Environment,2013 ,177 :75 -84 .

[本文引用: 1]

[39]

Li Y Q Zhou X H Brandle J et al Temporal progress in improving carbon and nitrogen storage by grazing exclosure practice in a degraded land area of China's Horqin Sandy Grassland

[J].Agriculture , Ecosystems & Environment,2012 ,159 :55 -61 .

[本文引用: 1]

[40]

Chen X P Zhao X Y Zhao Y M et al Interaction of climate change and anthropogenic activity on the spatiotemporal changes of surface water area in Horqin Sandy Land, China

[J].Remote Sensing ,2023 ,15 (7 ):1918

[本文引用: 1]

[41]

葛晓东 ,明鑫 ,叶青 ,等 科尔沁沙地近水区域土地利用及沙漠化时空过程研究:以奈曼旗为例

[J].中国沙漠 ,2010 ,30 (5 ):1012 -1018 .

[本文引用: 1]

[42]

Wang X M Xiao F Y Geng X et al Spatiotemporal variations in surface water and its significance to desertification in China from 2000 to 2019

[J].Catena ,2022 ,213 :106182 .

[本文引用: 1]

[43]

丁元芳 ,李月宁 ,吴昊晨 ,等 西辽河流域地下水开发利用及问题成因分析

[J].东北水利水电 ,2020 ,38 (5 ):32-34+39.

[本文引用: 1]

[44]

周泰来 ,王梦瑶 ,张淑宁 西辽河“水粮矛盾”难解

[EB/OL].(2023-07-17 )[2024-07-17 ]..

[本文引用: 2]

[45]

朱震达 中国土地荒漠化的概念、成因与防治

[J].第四纪研究 ,1998 (2 ):145 -155 .

[本文引用: 1]

[46]

常学礼 ,鲁春霞 ,高玉葆 人类经济活动对科尔沁沙地风沙环境的影响

[J].资源科学 ,2003 ,25 (5 ):78 -83 .

[本文引用: 1]

[47]

刘志民 ,余海滨 ,汪海洋 科尔沁沙地“山水林田湖草沙”一体化治理原理及实施重点

[J].应用生态学报 ,2022 ,33 (12 ):3441 -3447 .

[本文引用: 1]

中国防沙治沙实践与沙漠科学发展的70年:Ⅰ.初创篇

1

2022

... 中国是世界上沙漠化最为严重的国家之一,沙漠化的发展对国家社会经济发展和生态安全造成了严重威胁.防沙治沙是国家重要任务.1950年政务院成立治沙领导小组,1952年在辽宁省彰武县章古台成立国家第一个治沙科研单位,1954年在宁夏中卫沙坡头建立中国第一个风沙观测试验站[1 ] ,1959—1965年中国科学院组建19支综合考察队对中国各大沙漠和沙地开展系统性野外考察,1976年以后成立中国科学院兰州沙漠研究所等一批研究机构及实施“三北”防护林建设等一批重大生态工程[2 ] ,2012年党的十八大从新的历史起点出发提出“大力推进生态文明建设”的战略决策,2023年习近平总书记发出创造新时代中国防沙治沙新奇迹伟大号召等,无不彰显出中国对土地沙漠化问题的高度重视,以及在防沙治沙工作中秉承的“持之以恒,久久为功”意志. ...

2

2016

... 中国是世界上沙漠化最为严重的国家之一,沙漠化的发展对国家社会经济发展和生态安全造成了严重威胁.防沙治沙是国家重要任务.1950年政务院成立治沙领导小组,1952年在辽宁省彰武县章古台成立国家第一个治沙科研单位,1954年在宁夏中卫沙坡头建立中国第一个风沙观测试验站[1 ] ,1959—1965年中国科学院组建19支综合考察队对中国各大沙漠和沙地开展系统性野外考察,1976年以后成立中国科学院兰州沙漠研究所等一批研究机构及实施“三北”防护林建设等一批重大生态工程[2 ] ,2012年党的十八大从新的历史起点出发提出“大力推进生态文明建设”的战略决策,2023年习近平总书记发出创造新时代中国防沙治沙新奇迹伟大号召等,无不彰显出中国对土地沙漠化问题的高度重视,以及在防沙治沙工作中秉承的“持之以恒,久久为功”意志. ...

... 奈曼旗是科尔沁沙地沙漠化最严重的旗.比如,地处该旗中南部的黄花塔拉苏木(乡),在20世纪50年代初期还是水草丰茂的地方,至1963年已有80%的土地发生沙漠化,成为有名的“三借”(借地放牧,借地打草,借地搂柴)“三靠”(吃粮靠国家,生产靠贷款,生活靠救济)苏木[19 ] .鉴于此,奈曼沙漠化研究站的科研人员以奈曼旗为重点区域,采取科研与生产、点与面相结合的方式开展沙漠化土地整治研究,同时借鉴当地群众防沙治沙的经验,逐步形成分别以户、村、乡为单元的整治模式[2 ,20 ] . ...

1

2023

... 在国家财政大力支持下,经过各级人民政府及广大人民群众坚持不懈的努力,中国防沙治沙工作取得了举世瞩目的伟大成就.中国颁布实施了世界上第一部防沙治沙法,率先在世界范围内实现了土地退化“零增长”,重点治理区实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变.“三北”工程实施45年,工程区森林覆盖率由5.05%增长到13.84%,45%以上可治理沙化土地面积得到初步治理[3 ] .第六次全国荒漠化和沙化调查结果表明,中国荒漠化和沙化状况持续好转,沙区生态状况呈现“整体好转,改善加速”,荒漠生态系统呈现“功能增强,稳中向好”的态势[4 ] .然而,当前荒漠化防治和沙化治理取得的成绩依然是阶段性的,沙化土地面积大、分布广、程度深、治理难的基本面尚未根本改变,防沙治沙依然任重道远. ...

第六次全国荒漠化和沙化调查主要结果及分析

1

2023

... 在国家财政大力支持下,经过各级人民政府及广大人民群众坚持不懈的努力,中国防沙治沙工作取得了举世瞩目的伟大成就.中国颁布实施了世界上第一部防沙治沙法,率先在世界范围内实现了土地退化“零增长”,重点治理区实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变.“三北”工程实施45年,工程区森林覆盖率由5.05%增长到13.84%,45%以上可治理沙化土地面积得到初步治理[3 ] .第六次全国荒漠化和沙化调查结果表明,中国荒漠化和沙化状况持续好转,沙区生态状况呈现“整体好转,改善加速”,荒漠生态系统呈现“功能增强,稳中向好”的态势[4 ] .然而,当前荒漠化防治和沙化治理取得的成绩依然是阶段性的,沙化土地面积大、分布广、程度深、治理难的基本面尚未根本改变,防沙治沙依然任重道远. ...

Detecting and evaluating dust-events in North China with ground air quality data

1

2022

... 地处中国北方农牧交错带东南端的科尔沁沙地,生物气候带属于温带草原地带,本应是水草丰美的疏林草地景观,但是较早的农业开发严重破坏了天然植被,气候变化及过度放牧等因素导致沙漠化急剧发展,该区成为中国现代沙漠化最为严重的区域,亦是国家防沙治沙的重点区域.在沙漠化治理过程中,全国四大沙地中面积最大的科尔沁沙地率先实现了治理速度大于沙化速度的良性逆转.但是,科尔沁沙地脆弱的生态环境本底及草地退化沙化面积广阔和程度严重,决定了该区生态修复的艰巨性和长期性.此外,基于2015—2020年春季空气质量和气象监测数据,科尔沁沙地是中国北方地区沙尘的第三大来源地(占比16.6%),仅次于塔克拉玛干沙漠和阿拉善沙漠(分别占比42.1%和23.4%),凸显出科尔沁沙地防沙治沙形势依然严峻[5 ] .科尔沁沙地是新时代中国防沙治沙三大标志性战役的主战场之一,全球变化背景下破解生态修复与关键资源制约性矛盾成为稳固与提升生态建设成效的关键,创新生态可持续修复技术模式成为区域高质量发展的当务之急. ...

1

2003

... 科尔沁沙地位于中国东北部西辽河冲积-湖积平原地区,地处内蒙古高原向东北平原的过渡地带,西起燕山山系的七老图山,东至松辽平原西部,南以努鲁尔虎山为界,北接大兴安岭山地南缘.关于科尔沁沙地的空间范围并无统一的界定标准,通常认为地跨内蒙古、吉林和辽宁三省区[6 ] ,《中国北方沙漠与沙漠化图集》中将河北的部分区域划入科尔沁沙地[7 ] ,而在近期的科尔沁沙地歼灭战实施方案中,黑龙江省的10个县也被纳入“战区”[8 ] .综合大多数研究者的认知,广义(按行政区域界定)的科尔沁沙地包括19个县级行政区,总面积为14.36万km2 ,其中内蒙古自治区15个(赤峰市的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗和敖汉旗;通辽市的科尔沁区、扎鲁特旗、霍林郭勒市、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼中旗和科尔沁左翼后旗;兴安盟的科尔沁右翼中旗和突泉县),吉林省2个(通榆县和双辽市),辽宁省2个(彰武县和康平县);而狭义上主要是指“科尔沁沙地防风固沙生态功能保护区”涵盖的区域,即土壤类型以风沙土为主的区域,总面积为5.43 万km2 (图1 ). ...

2

2014

... 科尔沁沙地位于中国东北部西辽河冲积-湖积平原地区,地处内蒙古高原向东北平原的过渡地带,西起燕山山系的七老图山,东至松辽平原西部,南以努鲁尔虎山为界,北接大兴安岭山地南缘.关于科尔沁沙地的空间范围并无统一的界定标准,通常认为地跨内蒙古、吉林和辽宁三省区[6 ] ,《中国北方沙漠与沙漠化图集》中将河北的部分区域划入科尔沁沙地[7 ] ,而在近期的科尔沁沙地歼灭战实施方案中,黑龙江省的10个县也被纳入“战区”[8 ] .综合大多数研究者的认知,广义(按行政区域界定)的科尔沁沙地包括19个县级行政区,总面积为14.36万km2 ,其中内蒙古自治区15个(赤峰市的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗和敖汉旗;通辽市的科尔沁区、扎鲁特旗、霍林郭勒市、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼中旗和科尔沁左翼后旗;兴安盟的科尔沁右翼中旗和突泉县),吉林省2个(通榆县和双辽市),辽宁省2个(彰武县和康平县);而狭义上主要是指“科尔沁沙地防风固沙生态功能保护区”涵盖的区域,即土壤类型以风沙土为主的区域,总面积为5.43 万km2 (图1 ). ...

... 中国北方地区自然和人为成因的沙漠化土地分别占5.5%和94.5%;人为成因中,过度樵采的比重最高(32.7%),其次是草地过度放牧(30.1%)和草地开垦(26.9%),水资源利用不当占9.6%,工矿交通和城市建设占0.7%[45 ] .然而,常学礼等[46 ] 针对科尔沁沙地典型区域的研究分析,发现过度开垦对沙漠化程度的影响大于牧业活动,耕地指数与沙漠化程度之间的相关系数R 2 高达0.922.从科尔沁沙地生态环境的演变历史看,沙漠化发展与人类以大面积掠夺式的旱作种植业为主要特征的农业经济活动密不可分[14 ] ,对沙质草地滥垦2~3年后就予以撂荒是该区非常普遍的土地利用方式,其对地表植被的毁灭性破坏导致土地迅速风蚀沙化.科尔沁沙地沙漠化成因类型分析表明,耕地沙漠化占总沙漠化土地面积的29.47%[7 ] . ...

科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战蹄疾步稳推进

2

... 科尔沁沙地位于中国东北部西辽河冲积-湖积平原地区,地处内蒙古高原向东北平原的过渡地带,西起燕山山系的七老图山,东至松辽平原西部,南以努鲁尔虎山为界,北接大兴安岭山地南缘.关于科尔沁沙地的空间范围并无统一的界定标准,通常认为地跨内蒙古、吉林和辽宁三省区[6 ] ,《中国北方沙漠与沙漠化图集》中将河北的部分区域划入科尔沁沙地[7 ] ,而在近期的科尔沁沙地歼灭战实施方案中,黑龙江省的10个县也被纳入“战区”[8 ] .综合大多数研究者的认知,广义(按行政区域界定)的科尔沁沙地包括19个县级行政区,总面积为14.36万km2 ,其中内蒙古自治区15个(赤峰市的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗和敖汉旗;通辽市的科尔沁区、扎鲁特旗、霍林郭勒市、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼中旗和科尔沁左翼后旗;兴安盟的科尔沁右翼中旗和突泉县),吉林省2个(通榆县和双辽市),辽宁省2个(彰武县和康平县);而狭义上主要是指“科尔沁沙地防风固沙生态功能保护区”涵盖的区域,即土壤类型以风沙土为主的区域,总面积为5.43 万km2 (图1 ). ...

... 2023年“6·6”座谈会以来,内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省科学规划重点工程项目,全力打好科尔沁沙地歼灭战[8 ,26 ] .辽宁省将全省沙化荒漠化土地划分为科尔沁沙地歼灭战攻坚区,科尔沁沙地南缘阻击区,沿海沿河沙地治理区和荒漠化综合防治区,计划实施8项重点任务23个项目.内蒙古赤峰市针对科尔沁沙地设置3个战区开展治理,一是老哈河、西拉木伦河流域中间地带治理区,二是西拉木伦河北岸治理区,三是老哈河南岸治理区.内蒙古通辽市计划实施“五个千万”工程:千万亩综合治沙工程,千万亩森林质量提升工程,千万亩草原巩固提升工程,千万亩沙区耕地节水改造提升工程,千万头只舍饲半舍饲养殖工程.内蒙古兴安盟将大力实施防沙治沙和风电光伏一体化工程,实现治沙、发绿电、促进群众增收.吉林省以沙化土地治理和农田防护林建设为重点,将东部提质、中部增绿、西部修复作为主攻方向,谋划了“绿满山川”森林质量提升等六大工程.黑龙江省在泰来等10个县部署了人工造林、退化林修复、退化草原综合治理等工程. ...

1

2013

... 沙地泛指草原地带内出现的沙质土地[9 ] .在中国广阔的温带草原区域除分布有科尔沁沙地外,还有毛乌素沙地、浑善达克沙地和呼伦贝尔沙地.这四大沙地被认为在地质历史时期就已经形成,第四纪或从第三纪乃至更远的地质时期继承下来的沉积盆地[10 -11 ] ,沉积了巨厚的沙层,为这些沙地的形成奠定了丰富的沙源物质基础.科尔沁沙地的沙丘地貌景观形成于中全新世后期,受气候变化主导交替出现3个风沙稳定期和包括现代在内的3个风沙活动期;稳定期气候比活动期较为暖湿,植被是疏林草地景观[12 ] .这种非沙漠化环境与沙漠化环境之间的交替过程,在科尔沁沙地的一些密集高大的梁窝状沙丘区的沙丘剖面中表现明显.科尔沁沙地历史上大规模的沙漠化过程主要取决于气候变冷,过度农耕、放牧和战争也曾起过加速沙漠化和延缓植被恢复的作用,但一般情况下,这些不是大面积土地沙漠化的主要原因[13 ] .科尔沁沙地现代沙漠化主要是人为因素(人口增加、滥垦、滥牧、滥樵、水资源过度利用、草原交通和工矿建设等)造成的,然而人为因素导致的沙漠化仍然是依靠自然力来完成的——人为破坏活动是沙漠化自然过程的强催化剂,如果没有这一催化剂,沙漠化的自然进程将十分缓慢,表现不明显;当人为破坏力和自然破坏力耦合时,沙漠化则急剧发展[14 ] . ...

中国沙漠形成演化的初步研究

1

1991

... 沙地泛指草原地带内出现的沙质土地[9 ] .在中国广阔的温带草原区域除分布有科尔沁沙地外,还有毛乌素沙地、浑善达克沙地和呼伦贝尔沙地.这四大沙地被认为在地质历史时期就已经形成,第四纪或从第三纪乃至更远的地质时期继承下来的沉积盆地[10 -11 ] ,沉积了巨厚的沙层,为这些沙地的形成奠定了丰富的沙源物质基础.科尔沁沙地的沙丘地貌景观形成于中全新世后期,受气候变化主导交替出现3个风沙稳定期和包括现代在内的3个风沙活动期;稳定期气候比活动期较为暖湿,植被是疏林草地景观[12 ] .这种非沙漠化环境与沙漠化环境之间的交替过程,在科尔沁沙地的一些密集高大的梁窝状沙丘区的沙丘剖面中表现明显.科尔沁沙地历史上大规模的沙漠化过程主要取决于气候变冷,过度农耕、放牧和战争也曾起过加速沙漠化和延缓植被恢复的作用,但一般情况下,这些不是大面积土地沙漠化的主要原因[13 ] .科尔沁沙地现代沙漠化主要是人为因素(人口增加、滥垦、滥牧、滥樵、水资源过度利用、草原交通和工矿建设等)造成的,然而人为因素导致的沙漠化仍然是依靠自然力来完成的——人为破坏活动是沙漠化自然过程的强催化剂,如果没有这一催化剂,沙漠化的自然进程将十分缓慢,表现不明显;当人为破坏力和自然破坏力耦合时,沙漠化则急剧发展[14 ] . ...

1

1994

... 沙地泛指草原地带内出现的沙质土地[9 ] .在中国广阔的温带草原区域除分布有科尔沁沙地外,还有毛乌素沙地、浑善达克沙地和呼伦贝尔沙地.这四大沙地被认为在地质历史时期就已经形成,第四纪或从第三纪乃至更远的地质时期继承下来的沉积盆地[10 -11 ] ,沉积了巨厚的沙层,为这些沙地的形成奠定了丰富的沙源物质基础.科尔沁沙地的沙丘地貌景观形成于中全新世后期,受气候变化主导交替出现3个风沙稳定期和包括现代在内的3个风沙活动期;稳定期气候比活动期较为暖湿,植被是疏林草地景观[12 ] .这种非沙漠化环境与沙漠化环境之间的交替过程,在科尔沁沙地的一些密集高大的梁窝状沙丘区的沙丘剖面中表现明显.科尔沁沙地历史上大规模的沙漠化过程主要取决于气候变冷,过度农耕、放牧和战争也曾起过加速沙漠化和延缓植被恢复的作用,但一般情况下,这些不是大面积土地沙漠化的主要原因[13 ] .科尔沁沙地现代沙漠化主要是人为因素(人口增加、滥垦、滥牧、滥樵、水资源过度利用、草原交通和工矿建设等)造成的,然而人为因素导致的沙漠化仍然是依靠自然力来完成的——人为破坏活动是沙漠化自然过程的强催化剂,如果没有这一催化剂,沙漠化的自然进程将十分缓慢,表现不明显;当人为破坏力和自然破坏力耦合时,沙漠化则急剧发展[14 ] . ...

全新世科尔沁沙地环境演变的初步研究

2

1989

... 沙地泛指草原地带内出现的沙质土地[9 ] .在中国广阔的温带草原区域除分布有科尔沁沙地外,还有毛乌素沙地、浑善达克沙地和呼伦贝尔沙地.这四大沙地被认为在地质历史时期就已经形成,第四纪或从第三纪乃至更远的地质时期继承下来的沉积盆地[10 -11 ] ,沉积了巨厚的沙层,为这些沙地的形成奠定了丰富的沙源物质基础.科尔沁沙地的沙丘地貌景观形成于中全新世后期,受气候变化主导交替出现3个风沙稳定期和包括现代在内的3个风沙活动期;稳定期气候比活动期较为暖湿,植被是疏林草地景观[12 ] .这种非沙漠化环境与沙漠化环境之间的交替过程,在科尔沁沙地的一些密集高大的梁窝状沙丘区的沙丘剖面中表现明显.科尔沁沙地历史上大规模的沙漠化过程主要取决于气候变冷,过度农耕、放牧和战争也曾起过加速沙漠化和延缓植被恢复的作用,但一般情况下,这些不是大面积土地沙漠化的主要原因[13 ] .科尔沁沙地现代沙漠化主要是人为因素(人口增加、滥垦、滥牧、滥樵、水资源过度利用、草原交通和工矿建设等)造成的,然而人为因素导致的沙漠化仍然是依靠自然力来完成的——人为破坏活动是沙漠化自然过程的强催化剂,如果没有这一催化剂,沙漠化的自然进程将十分缓慢,表现不明显;当人为破坏力和自然破坏力耦合时,沙漠化则急剧发展[14 ] . ...

... (3) 对于地表以坨甸交错的风沙地貌景观为主要特征的沙漠化土地,其生态修复的参照系尚不明确.对于科尔沁沙地的沙漠化治理而言,一个重要的前提是要明确该区域原生自然景观是什么,即要明确能够作为区域生态修复目标的生态系统类型,解决该问题涉及到防沙治沙方针和对策.有学者根据古籍记载辽金时代“松州至林西平地松林八百里”,认为科尔沁沙地的原始自然景观是森林,因而主张大力开展造林.但是以“平地松林”为生态修复参照系的观点不正确[12 ] .此外,按生物气候带科尔沁沙地属于温带草原区域,地带性土壤类型为栗钙土和黑钙土,但随沙漠化演变多数土壤已退化为风沙土,然而正是在这类隐域性的风沙土上发育了独特的沙地疏林草地.以榆树为优势种的疏林草地是温带典型草原地带、适应半干旱半湿润气候的隐域性沙地顶级植物群落,在中国四大沙地均有分布[17 ] .因此,科尔沁沙地沙漠化土地生态修复的参照系,也不能确定为所处生物气候带的地带性植被——典型草原,而应该是以榆树为主的疏林草地.发育较好的沙地疏林草地,地面基本郁闭,乔、灌、草3个层片的分盖度分别可达30%、40%和70%~80%,生草层深厚、结实而富有弹性,耐践踏,可食牧草比重大,鲜草产量一般为4~5 t·hm-2[20 ] . ...

北魏以前科尔沁沙地的变迁

1

1989

... 沙地泛指草原地带内出现的沙质土地[9 ] .在中国广阔的温带草原区域除分布有科尔沁沙地外,还有毛乌素沙地、浑善达克沙地和呼伦贝尔沙地.这四大沙地被认为在地质历史时期就已经形成,第四纪或从第三纪乃至更远的地质时期继承下来的沉积盆地[10 -11 ] ,沉积了巨厚的沙层,为这些沙地的形成奠定了丰富的沙源物质基础.科尔沁沙地的沙丘地貌景观形成于中全新世后期,受气候变化主导交替出现3个风沙稳定期和包括现代在内的3个风沙活动期;稳定期气候比活动期较为暖湿,植被是疏林草地景观[12 ] .这种非沙漠化环境与沙漠化环境之间的交替过程,在科尔沁沙地的一些密集高大的梁窝状沙丘区的沙丘剖面中表现明显.科尔沁沙地历史上大规模的沙漠化过程主要取决于气候变冷,过度农耕、放牧和战争也曾起过加速沙漠化和延缓植被恢复的作用,但一般情况下,这些不是大面积土地沙漠化的主要原因[13 ] .科尔沁沙地现代沙漠化主要是人为因素(人口增加、滥垦、滥牧、滥樵、水资源过度利用、草原交通和工矿建设等)造成的,然而人为因素导致的沙漠化仍然是依靠自然力来完成的——人为破坏活动是沙漠化自然过程的强催化剂,如果没有这一催化剂,沙漠化的自然进程将十分缓慢,表现不明显;当人为破坏力和自然破坏力耦合时,沙漠化则急剧发展[14 ] . ...

2

1993

... 沙地泛指草原地带内出现的沙质土地[9 ] .在中国广阔的温带草原区域除分布有科尔沁沙地外,还有毛乌素沙地、浑善达克沙地和呼伦贝尔沙地.这四大沙地被认为在地质历史时期就已经形成,第四纪或从第三纪乃至更远的地质时期继承下来的沉积盆地[10 -11 ] ,沉积了巨厚的沙层,为这些沙地的形成奠定了丰富的沙源物质基础.科尔沁沙地的沙丘地貌景观形成于中全新世后期,受气候变化主导交替出现3个风沙稳定期和包括现代在内的3个风沙活动期;稳定期气候比活动期较为暖湿,植被是疏林草地景观[12 ] .这种非沙漠化环境与沙漠化环境之间的交替过程,在科尔沁沙地的一些密集高大的梁窝状沙丘区的沙丘剖面中表现明显.科尔沁沙地历史上大规模的沙漠化过程主要取决于气候变冷,过度农耕、放牧和战争也曾起过加速沙漠化和延缓植被恢复的作用,但一般情况下,这些不是大面积土地沙漠化的主要原因[13 ] .科尔沁沙地现代沙漠化主要是人为因素(人口增加、滥垦、滥牧、滥樵、水资源过度利用、草原交通和工矿建设等)造成的,然而人为因素导致的沙漠化仍然是依靠自然力来完成的——人为破坏活动是沙漠化自然过程的强催化剂,如果没有这一催化剂,沙漠化的自然进程将十分缓慢,表现不明显;当人为破坏力和自然破坏力耦合时,沙漠化则急剧发展[14 ] . ...

... 中国北方地区自然和人为成因的沙漠化土地分别占5.5%和94.5%;人为成因中,过度樵采的比重最高(32.7%),其次是草地过度放牧(30.1%)和草地开垦(26.9%),水资源利用不当占9.6%,工矿交通和城市建设占0.7%[45 ] .然而,常学礼等[46 ] 针对科尔沁沙地典型区域的研究分析,发现过度开垦对沙漠化程度的影响大于牧业活动,耕地指数与沙漠化程度之间的相关系数R 2 高达0.922.从科尔沁沙地生态环境的演变历史看,沙漠化发展与人类以大面积掠夺式的旱作种植业为主要特征的农业经济活动密不可分[14 ] ,对沙质草地滥垦2~3年后就予以撂荒是该区非常普遍的土地利用方式,其对地表植被的毁灭性破坏导致土地迅速风蚀沙化.科尔沁沙地沙漠化成因类型分析表明,耕地沙漠化占总沙漠化土地面积的29.47%[7 ] . ...

关于沙漠化机制的研究

1

1993

... 科尔沁沙地全新世疏林草地景观,不仅为孢粉资料证实,现在依然广布于科尔沁沙地的天然疏林草地也是这一观点的佐证,尤其是位于本区西南部的大青沟被认为是全新世的孑遗.科尔沁沙地虽然具备典型草原的气候条件,但在地表由松散沙质沉积物(风沙土)覆盖的区域,植被和土壤的发育不能普遍达到草原植被的顶极,因此形成了中国北方独特的沙地疏林草地,由乔、灌、草3个层片组成的原生植被可使地面基本郁闭[15 -16 ] .在21世纪初的调查结果显示[17 ] ,科尔沁沙地11个旗(县)分布的天然榆树疏林草地总面积为4 139 km2 ,立地条件以固定沙丘和固定平缓沙地为主,有白榆(Ulmus pumila )疏林草地、白榆疏林灌丛草地、大果榆(Ulmus macrocana )疏林草地、大果榆疏林灌丛草地、白榆+大果榆疏林草地和白榆+大果榆疏林灌丛草地6种类型.笔者团队在近几年野外调查中发现,在科尔沁右翼中旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗和奈曼旗等境内沙地分布有榆树与元宝槭(Acer truncatum )、蒙古栎(Quercus mongolica )混生的天然疏林草地. ...

1

2015

... 科尔沁沙地全新世疏林草地景观,不仅为孢粉资料证实,现在依然广布于科尔沁沙地的天然疏林草地也是这一观点的佐证,尤其是位于本区西南部的大青沟被认为是全新世的孑遗.科尔沁沙地虽然具备典型草原的气候条件,但在地表由松散沙质沉积物(风沙土)覆盖的区域,植被和土壤的发育不能普遍达到草原植被的顶极,因此形成了中国北方独特的沙地疏林草地,由乔、灌、草3个层片组成的原生植被可使地面基本郁闭[15 -16 ] .在21世纪初的调查结果显示[17 ] ,科尔沁沙地11个旗(县)分布的天然榆树疏林草地总面积为4 139 km2 ,立地条件以固定沙丘和固定平缓沙地为主,有白榆(Ulmus pumila )疏林草地、白榆疏林灌丛草地、大果榆(Ulmus macrocana )疏林草地、大果榆疏林灌丛草地、白榆+大果榆疏林草地和白榆+大果榆疏林灌丛草地6种类型.笔者团队在近几年野外调查中发现,在科尔沁右翼中旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗和奈曼旗等境内沙地分布有榆树与元宝槭(Acer truncatum )、蒙古栎(Quercus mongolica )混生的天然疏林草地. ...

科尔沁沙地榆树疏林草原植被研究

2

2004

... 科尔沁沙地全新世疏林草地景观,不仅为孢粉资料证实,现在依然广布于科尔沁沙地的天然疏林草地也是这一观点的佐证,尤其是位于本区西南部的大青沟被认为是全新世的孑遗.科尔沁沙地虽然具备典型草原的气候条件,但在地表由松散沙质沉积物(风沙土)覆盖的区域,植被和土壤的发育不能普遍达到草原植被的顶极,因此形成了中国北方独特的沙地疏林草地,由乔、灌、草3个层片组成的原生植被可使地面基本郁闭[15 -16 ] .在21世纪初的调查结果显示[17 ] ,科尔沁沙地11个旗(县)分布的天然榆树疏林草地总面积为4 139 km2 ,立地条件以固定沙丘和固定平缓沙地为主,有白榆(Ulmus pumila )疏林草地、白榆疏林灌丛草地、大果榆(Ulmus macrocana )疏林草地、大果榆疏林灌丛草地、白榆+大果榆疏林草地和白榆+大果榆疏林灌丛草地6种类型.笔者团队在近几年野外调查中发现,在科尔沁右翼中旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗和奈曼旗等境内沙地分布有榆树与元宝槭(Acer truncatum )、蒙古栎(Quercus mongolica )混生的天然疏林草地. ...

... (3) 对于地表以坨甸交错的风沙地貌景观为主要特征的沙漠化土地,其生态修复的参照系尚不明确.对于科尔沁沙地的沙漠化治理而言,一个重要的前提是要明确该区域原生自然景观是什么,即要明确能够作为区域生态修复目标的生态系统类型,解决该问题涉及到防沙治沙方针和对策.有学者根据古籍记载辽金时代“松州至林西平地松林八百里”,认为科尔沁沙地的原始自然景观是森林,因而主张大力开展造林.但是以“平地松林”为生态修复参照系的观点不正确[12 ] .此外,按生物气候带科尔沁沙地属于温带草原区域,地带性土壤类型为栗钙土和黑钙土,但随沙漠化演变多数土壤已退化为风沙土,然而正是在这类隐域性的风沙土上发育了独特的沙地疏林草地.以榆树为优势种的疏林草地是温带典型草原地带、适应半干旱半湿润气候的隐域性沙地顶级植物群落,在中国四大沙地均有分布[17 ] .因此,科尔沁沙地沙漠化土地生态修复的参照系,也不能确定为所处生物气候带的地带性植被——典型草原,而应该是以榆树为主的疏林草地.发育较好的沙地疏林草地,地面基本郁闭,乔、灌、草3个层片的分盖度分别可达30%、40%和70%~80%,生草层深厚、结实而富有弹性,耐践踏,可食牧草比重大,鲜草产量一般为4~5 t·hm-2[20 ] . ...

那一抹最亮的绿色中国科学院奈曼沙漠化研究站侧记

1

2021

... “牛在房上走,屋在沙里埋,一年种三茬,还是吃不饱”是20世纪60—70年代科尔沁沙地受沙漠化危害的真实写照.从“因害设防、被动治沙”到“全民参与、主动治沙”,经过数十年的接续努力,科尔沁沙地在中国四大沙地中率先实现了沙漠化逆转[18 ] .在此期间,作为防沙治沙研究国家队成员之一的中国科学院兰州沙漠研究所奈曼沙漠化研究站(现“中国科学院西北生态环境资源研究院奈曼沙漠化研究站”,以下简称“奈曼沙漠化研究站”)发挥了重要作用.在科尔沁沙地防沙治沙实践探索中,形成了许多沙漠化土地治理技术与模式,下面重点介绍一些独具特色的治沙模式及其成效. ...

内蒙古科尔沁草原的沙漠化及其整治问题:以哲里木盟奈曼旗为例

1

1987

... 奈曼旗是科尔沁沙地沙漠化最严重的旗.比如,地处该旗中南部的黄花塔拉苏木(乡),在20世纪50年代初期还是水草丰茂的地方,至1963年已有80%的土地发生沙漠化,成为有名的“三借”(借地放牧,借地打草,借地搂柴)“三靠”(吃粮靠国家,生产靠贷款,生活靠救济)苏木[19 ] .鉴于此,奈曼沙漠化研究站的科研人员以奈曼旗为重点区域,采取科研与生产、点与面相结合的方式开展沙漠化土地整治研究,同时借鉴当地群众防沙治沙的经验,逐步形成分别以户、村、乡为单元的整治模式[2 ,20 ] . ...

科尔沁沙地破坏起因及恢复途径

2

1992

... 奈曼旗是科尔沁沙地沙漠化最严重的旗.比如,地处该旗中南部的黄花塔拉苏木(乡),在20世纪50年代初期还是水草丰茂的地方,至1963年已有80%的土地发生沙漠化,成为有名的“三借”(借地放牧,借地打草,借地搂柴)“三靠”(吃粮靠国家,生产靠贷款,生活靠救济)苏木[19 ] .鉴于此,奈曼沙漠化研究站的科研人员以奈曼旗为重点区域,采取科研与生产、点与面相结合的方式开展沙漠化土地整治研究,同时借鉴当地群众防沙治沙的经验,逐步形成分别以户、村、乡为单元的整治模式[2 ,20 ] . ...

... (3) 对于地表以坨甸交错的风沙地貌景观为主要特征的沙漠化土地,其生态修复的参照系尚不明确.对于科尔沁沙地的沙漠化治理而言,一个重要的前提是要明确该区域原生自然景观是什么,即要明确能够作为区域生态修复目标的生态系统类型,解决该问题涉及到防沙治沙方针和对策.有学者根据古籍记载辽金时代“松州至林西平地松林八百里”,认为科尔沁沙地的原始自然景观是森林,因而主张大力开展造林.但是以“平地松林”为生态修复参照系的观点不正确[12 ] .此外,按生物气候带科尔沁沙地属于温带草原区域,地带性土壤类型为栗钙土和黑钙土,但随沙漠化演变多数土壤已退化为风沙土,然而正是在这类隐域性的风沙土上发育了独特的沙地疏林草地.以榆树为优势种的疏林草地是温带典型草原地带、适应半干旱半湿润气候的隐域性沙地顶级植物群落,在中国四大沙地均有分布[17 ] .因此,科尔沁沙地沙漠化土地生态修复的参照系,也不能确定为所处生物气候带的地带性植被——典型草原,而应该是以榆树为主的疏林草地.发育较好的沙地疏林草地,地面基本郁闭,乔、灌、草3个层片的分盖度分别可达30%、40%和70%~80%,生草层深厚、结实而富有弹性,耐践踏,可食牧草比重大,鲜草产量一般为4~5 t·hm-2[20 ] . ...

一对治沙老夫妻

1

... 该模式开创了科尔沁沙地沙漠化土地治理协同提升生态-生产效益的先河,摸索出了一条中国式治沙之路——治沙先治贫,产生了巨大的社会影响.1986—1990年,尧勒甸子示范村取得了显著的生态、经济和社会效益:固定流沙666.7 hm2 ,植被盖度从10%提高到30%;333.3 hm2 沙化草场围封后植被盖度从20%提高到50%,产草量从1 500 kg·hm-2 提高到4 500 kg·hm-2 ;粮食单产从1 125 kg·hm-2 提高到3 750 kg·hm-2 ;引进的优良抗旱春小麦平均单产达5 250 kg·hm-2 ;全村人均年收入由治理前的190元提高到450元.1989年辐射带动全旗种植的西瓜使贫困的农牧民增加收入50多万元,时任哲里木盟党委书记周德海称赞以首任站长王康富为代表的奈曼沙漠化研究站同志“是我盟各族人民的功臣,是广大知识分子的楷模”[21 ] .时任联合国开发署驻中国代表孔雷飒考察奈曼后认为,奈曼沙漠化研究站的治沙经验可作为发展中国家的榜样[22 ] . ...

脱贫致富共建绿洲:王康富的治沙经验为发展中国家树立榜样

1

... 该模式开创了科尔沁沙地沙漠化土地治理协同提升生态-生产效益的先河,摸索出了一条中国式治沙之路——治沙先治贫,产生了巨大的社会影响.1986—1990年,尧勒甸子示范村取得了显著的生态、经济和社会效益:固定流沙666.7 hm2 ,植被盖度从10%提高到30%;333.3 hm2 沙化草场围封后植被盖度从20%提高到50%,产草量从1 500 kg·hm-2 提高到4 500 kg·hm-2 ;粮食单产从1 125 kg·hm-2 提高到3 750 kg·hm-2 ;引进的优良抗旱春小麦平均单产达5 250 kg·hm-2 ;全村人均年收入由治理前的190元提高到450元.1989年辐射带动全旗种植的西瓜使贫困的农牧民增加收入50多万元,时任哲里木盟党委书记周德海称赞以首任站长王康富为代表的奈曼沙漠化研究站同志“是我盟各族人民的功臣,是广大知识分子的楷模”[21 ] .时任联合国开发署驻中国代表孔雷飒考察奈曼后认为,奈曼沙漠化研究站的治沙经验可作为发展中国家的榜样[22 ] . ...

京通铁路两侧防护体系的建立及其生态效益的研究:以奈曼地段为例

1

1989

... 京通铁路防沙模式基于“因害设防,因地制宜,先治重点,后治一般”的原则,以植物固沙为主、机械固沙为辅,乔灌草相结合,针叶树种与阔叶树种相结合,构建集“阻、固、造、封”于一体的综合防沙技术体系[23 ] .其具体措施如下: ...

内蒙古翁牛特旗“以路治沙”串起绿色廊道

1

... “以路治沙”工程模式是翁牛特旗、奈曼旗等沙漠化面积占比大的旗(县)开出的治沙“良方”:在茫茫沙海中修建穿沙公路将沙地网格化,构建沙障固沙与生物固沙相结合的防护体系,形成“以路治沙、依路致富”发展模式;目前翁牛特旗已形成由16条穿沙公路构建的“六横十纵”治沙网格体系[24 ] ,奈曼旗累计修通9条穿沙公路[25 ] .“以工代赈”模式是兴安盟的治沙“特效药”,即把建成的经济林按照比例分别确权给村集体和参建农户,既确保老百姓有稳定收益,又大力提高老百姓参与项目建设和后期管护的积极性.科尔沁左翼后旗以近自然林、退耕还林、综合治沙、封山育林、以造代育、景观林、飞播造林、飞播灌草、饲草料基地9种模式构建“组合拳”打造沙地综合治理示范区.这一系列生态工程的实施,让科尔沁沙地重披绿装并逐步走向高质量发展之路. ...

内蒙古通辽努力恢复科尔沁疏林草原景观

1

... “以路治沙”工程模式是翁牛特旗、奈曼旗等沙漠化面积占比大的旗(县)开出的治沙“良方”:在茫茫沙海中修建穿沙公路将沙地网格化,构建沙障固沙与生物固沙相结合的防护体系,形成“以路治沙、依路致富”发展模式;目前翁牛特旗已形成由16条穿沙公路构建的“六横十纵”治沙网格体系[24 ] ,奈曼旗累计修通9条穿沙公路[25 ] .“以工代赈”模式是兴安盟的治沙“特效药”,即把建成的经济林按照比例分别确权给村集体和参建农户,既确保老百姓有稳定收益,又大力提高老百姓参与项目建设和后期管护的积极性.科尔沁左翼后旗以近自然林、退耕还林、综合治沙、封山育林、以造代育、景观林、飞播造林、飞播灌草、饲草料基地9种模式构建“组合拳”打造沙地综合治理示范区.这一系列生态工程的实施,让科尔沁沙地重披绿装并逐步走向高质量发展之路. ...

强力推进“三北”工程全力打好科尔沁沙地歼灭战

1

... 2023年“6·6”座谈会以来,内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省科学规划重点工程项目,全力打好科尔沁沙地歼灭战[8 ,26 ] .辽宁省将全省沙化荒漠化土地划分为科尔沁沙地歼灭战攻坚区,科尔沁沙地南缘阻击区,沿海沿河沙地治理区和荒漠化综合防治区,计划实施8项重点任务23个项目.内蒙古赤峰市针对科尔沁沙地设置3个战区开展治理,一是老哈河、西拉木伦河流域中间地带治理区,二是西拉木伦河北岸治理区,三是老哈河南岸治理区.内蒙古通辽市计划实施“五个千万”工程:千万亩综合治沙工程,千万亩森林质量提升工程,千万亩草原巩固提升工程,千万亩沙区耕地节水改造提升工程,千万头只舍饲半舍饲养殖工程.内蒙古兴安盟将大力实施防沙治沙和风电光伏一体化工程,实现治沙、发绿电、促进群众增收.吉林省以沙化土地治理和农田防护林建设为重点,将东部提质、中部增绿、西部修复作为主攻方向,谋划了“绿满山川”森林质量提升等六大工程.黑龙江省在泰来等10个县部署了人工造林、退化林修复、退化草原综合治理等工程. ...

Changes in surface soil organic carbon in semiarid degraded Horqin Grassland of northeastern China between the 1980s and the 2010s

1

2019

... (1) 尽管科尔沁沙地的防沙治沙已取得长足进展,尤其是植被恢复与重建成效显著,然而该区林草地退化形势依然严峻,生态“边治理、边退化”导致区域土壤表现为净碳释放.1982—2018年,科尔沁沙地植被持续呈现恢复趋势,净初级生产力平均以0.387 gC·m-2 ·a-1 的速率增加,尤其是进入21世纪(2000—2018年)后的增加速率更为显著(2.165 gC·m-2 ·a-1 ).然而,以第二次土壤普查结果做参比,该区域在1980s和2010s间表层(0~20 cm)土壤有机碳(SOC)储量减少44.3 TgC,平均减少速率为12.29 gC·m-2 ·a-1[27 ] .即近几十年来,科尔沁沙地的植被表现为碳汇,而土壤表现为碳源,似乎没有达到预期的植物-土壤均应表现为碳汇的生态建设固碳成效.究其原因,一方面是重大生态修复与保护工程的实施使地表绿度显著增加而提升植被碳汇功能,与此同时使SOC储量增加13.4 TgC(其中造林和草地面积增加分别贡献66%、30%);另一方面是以林草地退化为主导的因素使区域SOC储量减少57.7 TgC(草地退化或转换贡献54%,林地退化或转换贡献23%,图2 ),即生态修复产生的土壤碳增量小于退化导致的土壤碳损失量,因而使区域土壤表现为净碳释放.该结果既确证了生态修复的土壤固碳效应,同时也折射出了科尔沁沙地“边治理、边退化”问题的严重性. ...

奈曼旗兴隆沼地区杨树死亡原因分析与防控对策

2

2014

... (2) 防风固沙植被建设中存在植物物种选择单一、结构简单、栽植密度过大、乡土植物利用率低等问题,导致防护体系植被稳定性差.“兴隆沼,真凄凉,黑风起,白沙扬,吞农田,卷走羊,多灾多难穷棒子梁”生动描述了20世纪70年代沙漠化对奈曼旗兴隆沼地区的危害.从1976年开始,经过40多年的治理,兴隆沼形成了乔灌草、带片网相结合的区域性防护林体系,建成大林网32个、小林网391个,控制风沙危害面积5.3万hm2 ,森林覆被率由1.5%提高到51.0%.然而,受区域暖干化,病虫害,树种单一、结构简单,栽植密度过大、超出区域水资源承载阈限,以及疏于抚育管理等多重因素影响,人工栽植的杨树自2010年开始大面积死亡[28 ] ,致使许多防护林丧失防风固沙功能,尤其是农田防护林网结构破坏与功能弱化使农田又成为沙尘源地,生态安全再次受到威胁.上述问题并非个例,而是在中国北方风沙区生态建设中普遍存在的现象.2013年11月中央电视台《经济半小时》以“失守的防护林”为题,报道了在华北、东北等地近千千米的三北防护林带上,出现树木大量死亡的情况. ...

... 兴隆沼地区防护林带建设时,杨树初植密度高达2 498 株·hm2 (株行距1 m×4 m)[28 ] .基于低覆盖度治沙理论修订的《国家造林技术规程》(GB/T 15776—2016)规定“半干旱区雨养固沙林的成林覆盖度控制在15%~25%”.因此,在科尔沁沙地的杨树固沙林以行带式(3 m×5 m×25 m)建植,形成低覆盖度(20%左右)林分是较为适宜的模式,这样能使11%~45%的降水量渗漏到200 cm以下土层[29 ] .亦有研究认为,科尔沁沙质草地植被在28%的盖度下土壤水分状况最优,有利于植被生长和生态系统稳定性的维持[30 ] .奈曼旗多年(1961—2021年)平均降水量为345 mm、平均气温为6.95 ℃;在近61年的时间尺度上气候暖干化趋势明显,气温以0.21 ℃/10a速率极显著升高,降水以9.2 mm/10a速率极显著减少[31 ] .尤其是2000—2010年,奈曼旗年平均降水量仅为260 mm,这正是导致该区高密度杨树防护林大面积衰退的根本原因之一. ...

低覆盖度治沙理论的核心水文原理概述

1

2021

... 兴隆沼地区防护林带建设时,杨树初植密度高达2 498 株·hm2 (株行距1 m×4 m)[28 ] .基于低覆盖度治沙理论修订的《国家造林技术规程》(GB/T 15776—2016)规定“半干旱区雨养固沙林的成林覆盖度控制在15%~25%”.因此,在科尔沁沙地的杨树固沙林以行带式(3 m×5 m×25 m)建植,形成低覆盖度(20%左右)林分是较为适宜的模式,这样能使11%~45%的降水量渗漏到200 cm以下土层[29 ] .亦有研究认为,科尔沁沙质草地植被在28%的盖度下土壤水分状况最优,有利于植被生长和生态系统稳定性的维持[30 ] .奈曼旗多年(1961—2021年)平均降水量为345 mm、平均气温为6.95 ℃;在近61年的时间尺度上气候暖干化趋势明显,气温以0.21 ℃/10a速率极显著升高,降水以9.2 mm/10a速率极显著减少[31 ] .尤其是2000—2010年,奈曼旗年平均降水量仅为260 mm,这正是导致该区高密度杨树防护林大面积衰退的根本原因之一. ...

不同植被盖度沙质草地生长季土壤水分动态

1

2019

... 兴隆沼地区防护林带建设时,杨树初植密度高达2 498 株·hm2 (株行距1 m×4 m)[28 ] .基于低覆盖度治沙理论修订的《国家造林技术规程》(GB/T 15776—2016)规定“半干旱区雨养固沙林的成林覆盖度控制在15%~25%”.因此,在科尔沁沙地的杨树固沙林以行带式(3 m×5 m×25 m)建植,形成低覆盖度(20%左右)林分是较为适宜的模式,这样能使11%~45%的降水量渗漏到200 cm以下土层[29 ] .亦有研究认为,科尔沁沙质草地植被在28%的盖度下土壤水分状况最优,有利于植被生长和生态系统稳定性的维持[30 ] .奈曼旗多年(1961—2021年)平均降水量为345 mm、平均气温为6.95 ℃;在近61年的时间尺度上气候暖干化趋势明显,气温以0.21 ℃/10a速率极显著升高,降水以9.2 mm/10a速率极显著减少[31 ] .尤其是2000—2010年,奈曼旗年平均降水量仅为260 mm,这正是导致该区高密度杨树防护林大面积衰退的根本原因之一. ...

科尔沁沙地1961-2021年主要气象要素的变化特征:以奈曼旗为例

1

2023

... 兴隆沼地区防护林带建设时,杨树初植密度高达2 498 株·hm2 (株行距1 m×4 m)[28 ] .基于低覆盖度治沙理论修订的《国家造林技术规程》(GB/T 15776—2016)规定“半干旱区雨养固沙林的成林覆盖度控制在15%~25%”.因此,在科尔沁沙地的杨树固沙林以行带式(3 m×5 m×25 m)建植,形成低覆盖度(20%左右)林分是较为适宜的模式,这样能使11%~45%的降水量渗漏到200 cm以下土层[29 ] .亦有研究认为,科尔沁沙质草地植被在28%的盖度下土壤水分状况最优,有利于植被生长和生态系统稳定性的维持[30 ] .奈曼旗多年(1961—2021年)平均降水量为345 mm、平均气温为6.95 ℃;在近61年的时间尺度上气候暖干化趋势明显,气温以0.21 ℃/10a速率极显著升高,降水以9.2 mm/10a速率极显著减少[31 ] .尤其是2000—2010年,奈曼旗年平均降水量仅为260 mm,这正是导致该区高密度杨树防护林大面积衰退的根本原因之一. ...

科尔沁沙地南缘樟子松(Pinus sylvestris var

1

2007

... 自1955年在地处科尔沁沙地南缘的章古台,开创樟子松引种治沙的先例以来,樟子松成为“三北”防护林的核心树种、防风固沙功勋树种,在半干旱风沙区大面积推广种植.然而,在科尔沁沙地等区域,受立地环境条件、关键气候要素等制约,樟子松人工固沙林面临天然更新障碍[32 ] ,以及林分生长后期易发生水量失衡而严重衰退[33 -34 ] 等问题.沙地樟子松人工衰退机制以及科学的更新经营研究已成为当务之急.目前认为水力学失败和碳饥饿是导致樟子松人工林退化的两种主要生理机制[35 ] .而在生产实践中,提出应遵循“以全量水定绿”理念,通过调整造林密度、按规划造林、重视搭配乡土植物种等方式来应对樟子松人工林衰退问题[36 ] . ...

基于沙地樟子松人工林衰退机制的营林方案

1

2017

... 自1955年在地处科尔沁沙地南缘的章古台,开创樟子松引种治沙的先例以来,樟子松成为“三北”防护林的核心树种、防风固沙功勋树种,在半干旱风沙区大面积推广种植.然而,在科尔沁沙地等区域,受立地环境条件、关键气候要素等制约,樟子松人工固沙林面临天然更新障碍[32 ] ,以及林分生长后期易发生水量失衡而严重衰退[33 -34 ] 等问题.沙地樟子松人工衰退机制以及科学的更新经营研究已成为当务之急.目前认为水力学失败和碳饥饿是导致樟子松人工林退化的两种主要生理机制[35 ] .而在生产实践中,提出应遵循“以全量水定绿”理念,通过调整造林密度、按规划造林、重视搭配乡土植物种等方式来应对樟子松人工林衰退问题[36 ] . ...

科尔沁沙地樟子松(Pinus sylvestris )人工固沙林演变过程中物种多样性和土壤水分特征

1

2018

... 自1955年在地处科尔沁沙地南缘的章古台,开创樟子松引种治沙的先例以来,樟子松成为“三北”防护林的核心树种、防风固沙功勋树种,在半干旱风沙区大面积推广种植.然而,在科尔沁沙地等区域,受立地环境条件、关键气候要素等制约,樟子松人工固沙林面临天然更新障碍[32 ] ,以及林分生长后期易发生水量失衡而严重衰退[33 -34 ] 等问题.沙地樟子松人工衰退机制以及科学的更新经营研究已成为当务之急.目前认为水力学失败和碳饥饿是导致樟子松人工林退化的两种主要生理机制[35 ] .而在生产实践中,提出应遵循“以全量水定绿”理念,通过调整造林密度、按规划造林、重视搭配乡土植物种等方式来应对樟子松人工林衰退问题[36 ] . ...

樟子松人工林退化原因及研究展望

1

2023

... 自1955年在地处科尔沁沙地南缘的章古台,开创樟子松引种治沙的先例以来,樟子松成为“三北”防护林的核心树种、防风固沙功勋树种,在半干旱风沙区大面积推广种植.然而,在科尔沁沙地等区域,受立地环境条件、关键气候要素等制约,樟子松人工固沙林面临天然更新障碍[32 ] ,以及林分生长后期易发生水量失衡而严重衰退[33 -34 ] 等问题.沙地樟子松人工衰退机制以及科学的更新经营研究已成为当务之急.目前认为水力学失败和碳饥饿是导致樟子松人工林退化的两种主要生理机制[35 ] .而在生产实践中,提出应遵循“以全量水定绿”理念,通过调整造林密度、按规划造林、重视搭配乡土植物种等方式来应对樟子松人工林衰退问题[36 ] . ...

持续增绿筑牢屏障(科技视点·跟随科研人员去治沙①)

1

... 自1955年在地处科尔沁沙地南缘的章古台,开创樟子松引种治沙的先例以来,樟子松成为“三北”防护林的核心树种、防风固沙功勋树种,在半干旱风沙区大面积推广种植.然而,在科尔沁沙地等区域,受立地环境条件、关键气候要素等制约,樟子松人工固沙林面临天然更新障碍[32 ] ,以及林分生长后期易发生水量失衡而严重衰退[33 -34 ] 等问题.沙地樟子松人工衰退机制以及科学的更新经营研究已成为当务之急.目前认为水力学失败和碳饥饿是导致樟子松人工林退化的两种主要生理机制[35 ] .而在生产实践中,提出应遵循“以全量水定绿”理念,通过调整造林密度、按规划造林、重视搭配乡土植物种等方式来应对樟子松人工林衰退问题[36 ] . ...

Improvements in soil carbon and nitrogen capacities after shrub planting to stabilize sand dunes in China's Horqin Sandy Land

1

2017

... (4) 科尔沁沙地沙漠化土地的生态修复具有较高的碳固存潜力,然而必须直面生态“退化易,修复难”这一现实问题,退化生态系统修复需要一个漫长的过程.科尔沁沙地0~100 cm土壤有机质(SOM)含量等级从高到低的面积占比,一级(SOM>4%)为0.7%、二级(3%<SOM≤4%)为5.7%、三级(2%<SOM≤3%)为14.8%、四级(1%<SOM≤2%)为37.2%、五级(0.6%<SOM≤1%)为25.8%、六级(SOM<0.6%)为15.8%(图3 ),表明该区域土壤有机质含量水平总体偏低,其生态修复存在巨大的土壤碳固存潜力.科尔沁沙地相对较好的水热条件为生态修复提供了有利条件,禁牧围封和造林是该区通常采用的生态修复措施.研究发现,科尔沁沙地严重沙漠化草地(流动沙地景观)在禁牧围封25年[37 ] 、营造樟子松林28年[38 ] 、营造小叶锦鸡儿灌木林31年后[39 ] ,100 cm深SOC平均固存速率分别为56.6、20.5、36.0 gC·m-2 ·a-1 ,围封和造林显著提升了沙漠化草地的土壤碳汇功能(图4 ).然而,若以该区保护良好的天然沙地疏林草地作为生态修复参照系,要使流动沙丘100 cm深SOC密度达到参照系水平,通过禁牧围封需74年、小叶锦鸡儿造林需117年、樟子松造林需205年.从SOC固存的角度,禁牧围封是科尔沁沙地严重沙漠化草地生态修复的最佳措施.但是无论采取哪种生态修复措施,都需要相当漫长的过程. ...

Accumulation of carbon and nitrogen in the plant-soil system after afforestation of active sand dunes in China's Horqin Sandy Land

1

2013

... (4) 科尔沁沙地沙漠化土地的生态修复具有较高的碳固存潜力,然而必须直面生态“退化易,修复难”这一现实问题,退化生态系统修复需要一个漫长的过程.科尔沁沙地0~100 cm土壤有机质(SOM)含量等级从高到低的面积占比,一级(SOM>4%)为0.7%、二级(3%<SOM≤4%)为5.7%、三级(2%<SOM≤3%)为14.8%、四级(1%<SOM≤2%)为37.2%、五级(0.6%<SOM≤1%)为25.8%、六级(SOM<0.6%)为15.8%(图3 ),表明该区域土壤有机质含量水平总体偏低,其生态修复存在巨大的土壤碳固存潜力.科尔沁沙地相对较好的水热条件为生态修复提供了有利条件,禁牧围封和造林是该区通常采用的生态修复措施.研究发现,科尔沁沙地严重沙漠化草地(流动沙地景观)在禁牧围封25年[37 ] 、营造樟子松林28年[38 ] 、营造小叶锦鸡儿灌木林31年后[39 ] ,100 cm深SOC平均固存速率分别为56.6、20.5、36.0 gC·m-2 ·a-1 ,围封和造林显著提升了沙漠化草地的土壤碳汇功能(图4 ).然而,若以该区保护良好的天然沙地疏林草地作为生态修复参照系,要使流动沙丘100 cm深SOC密度达到参照系水平,通过禁牧围封需74年、小叶锦鸡儿造林需117年、樟子松造林需205年.从SOC固存的角度,禁牧围封是科尔沁沙地严重沙漠化草地生态修复的最佳措施.但是无论采取哪种生态修复措施,都需要相当漫长的过程. ...

Temporal progress in improving carbon and nitrogen storage by grazing exclosure practice in a degraded land area of China's Horqin Sandy Grassland

1

2012

... (4) 科尔沁沙地沙漠化土地的生态修复具有较高的碳固存潜力,然而必须直面生态“退化易,修复难”这一现实问题,退化生态系统修复需要一个漫长的过程.科尔沁沙地0~100 cm土壤有机质(SOM)含量等级从高到低的面积占比,一级(SOM>4%)为0.7%、二级(3%<SOM≤4%)为5.7%、三级(2%<SOM≤3%)为14.8%、四级(1%<SOM≤2%)为37.2%、五级(0.6%<SOM≤1%)为25.8%、六级(SOM<0.6%)为15.8%(图3 ),表明该区域土壤有机质含量水平总体偏低,其生态修复存在巨大的土壤碳固存潜力.科尔沁沙地相对较好的水热条件为生态修复提供了有利条件,禁牧围封和造林是该区通常采用的生态修复措施.研究发现,科尔沁沙地严重沙漠化草地(流动沙地景观)在禁牧围封25年[37 ] 、营造樟子松林28年[38 ] 、营造小叶锦鸡儿灌木林31年后[39 ] ,100 cm深SOC平均固存速率分别为56.6、20.5、36.0 gC·m-2 ·a-1 ,围封和造林显著提升了沙漠化草地的土壤碳汇功能(图4 ).然而,若以该区保护良好的天然沙地疏林草地作为生态修复参照系,要使流动沙丘100 cm深SOC密度达到参照系水平,通过禁牧围封需74年、小叶锦鸡儿造林需117年、樟子松造林需205年.从SOC固存的角度,禁牧围封是科尔沁沙地严重沙漠化草地生态修复的最佳措施.但是无论采取哪种生态修复措施,都需要相当漫长的过程. ...

Interaction of climate change and anthropogenic activity on the spatiotemporal changes of surface water area in Horqin Sandy Land, China

1

2023

... (6) 区域可利用水资源减少,“林耕矛盾”“草耕矛盾”“水粮矛盾”突出,生态用水短缺.进入21世纪以来,科尔沁沙地可利用水资源急剧下降是区域最为突出的生态问题之一.科尔沁沙地地表水体数量,从1986年的361个持续减少至2000年的187个、2020年的114个,气候变化和人类活动对地表水体减少的贡献率分别为12.04%和66.58%[40 ] .地处科尔沁沙地腹地的几个面积相对较大的水域先后消失.卫星遥感数据表明,1986年奈曼西湖和莫力庙水库水域面积分别为39 km2 和31 km2 ,二者分别于2001年和2003年干涸;最大水域面积曾达45 km2 的舍力虎水库于2010年干涸[41 ] .地表水的时空动态会影响周边植被的生长,从而在生态脆弱区沙漠化进程中发挥重要作用,然而,关于地表水变化动态与沙漠化演变之间的直接关系及二者间的互馈机制尚不明晰[42 ] ,有待进一步的深入研究. ...

科尔沁沙地近水区域土地利用及沙漠化时空过程研究:以奈曼旗为例

1

2010

... (6) 区域可利用水资源减少,“林耕矛盾”“草耕矛盾”“水粮矛盾”突出,生态用水短缺.进入21世纪以来,科尔沁沙地可利用水资源急剧下降是区域最为突出的生态问题之一.科尔沁沙地地表水体数量,从1986年的361个持续减少至2000年的187个、2020年的114个,气候变化和人类活动对地表水体减少的贡献率分别为12.04%和66.58%[40 ] .地处科尔沁沙地腹地的几个面积相对较大的水域先后消失.卫星遥感数据表明,1986年奈曼西湖和莫力庙水库水域面积分别为39 km2 和31 km2 ,二者分别于2001年和2003年干涸;最大水域面积曾达45 km2 的舍力虎水库于2010年干涸[41 ] .地表水的时空动态会影响周边植被的生长,从而在生态脆弱区沙漠化进程中发挥重要作用,然而,关于地表水变化动态与沙漠化演变之间的直接关系及二者间的互馈机制尚不明晰[42 ] ,有待进一步的深入研究. ...

Spatiotemporal variations in surface water and its significance to desertification in China from 2000 to 2019

1

2022

... (6) 区域可利用水资源减少,“林耕矛盾”“草耕矛盾”“水粮矛盾”突出,生态用水短缺.进入21世纪以来,科尔沁沙地可利用水资源急剧下降是区域最为突出的生态问题之一.科尔沁沙地地表水体数量,从1986年的361个持续减少至2000年的187个、2020年的114个,气候变化和人类活动对地表水体减少的贡献率分别为12.04%和66.58%[40 ] .地处科尔沁沙地腹地的几个面积相对较大的水域先后消失.卫星遥感数据表明,1986年奈曼西湖和莫力庙水库水域面积分别为39 km2 和31 km2 ,二者分别于2001年和2003年干涸;最大水域面积曾达45 km2 的舍力虎水库于2010年干涸[41 ] .地表水的时空动态会影响周边植被的生长,从而在生态脆弱区沙漠化进程中发挥重要作用,然而,关于地表水变化动态与沙漠化演变之间的直接关系及二者间的互馈机制尚不明晰[42 ] ,有待进一步的深入研究. ...

西辽河流域地下水开发利用及问题成因分析

1

2020

... 区域地下水埋深亦呈持续下降趋势.西辽河流域是科尔沁沙地的核心区,在20世纪80年代和90年代,西辽河平原地下水埋深为2~4 m的面积占总面积的85%左右,2000年该比例下降至51%;到2016年,埋深为2~4 m的占比仅为19%,而埋深为4~10 m的占比为63%[43 ] .奈曼沙漠化研究站在科尔沁沙地的定位监测结果表明(图5 ):沙质农田地下水埋深从2005年的5.84 m下降到2023年的8.37 m,平均每年下降14.78 cm;沙质草地地下水埋深从2005年的7.67 m下降到2023年的10.39 m,平均每年下降16.04 cm. ...

西辽河“水粮矛盾”难解

2

... 西辽河流域是最适宜玉米种植生长的黄金地带,耕地面积的迅速增加,导致区域“林耕矛盾”“草耕矛盾”“水粮矛盾”突出.20世纪90年代,西辽河平原的草地面积占45%以上,1990—2015年草地累计减少25.9%,耕地成为主要的土地类型.以通辽市为例,第三次全国国土调查显示,通辽市林地、草地、耕地面积分别为144.7万、177.5万、213.3万hm2 ,与第二次全国国土调查相比林地、草地面积大幅减少,耕地面积增加78.6万hm2 .通辽市是资源性缺水地区,单位面积耕地水源量仅为内蒙古自治区全区平均水平的35.6%,农业用水占全市年用水总量的90%以上,全市耕地现状远超出地方水资源承载能力[44 ] .耕地面积增加,特别是沙区耕地的增加,进一步加剧了水资源供需之间的矛盾,挤占生态用水,对科尔沁沙地的全面有效治理造成障碍. ...

... 习近平总书记指出:“要统筹山水林田湖草沙系统治理,实施好生态保护修复工程,加大生态系统保护力度,提升生态系统稳定性和可持续性.”对于科尔沁沙地的系统治理,核心是要理顺水要素与其他要素之间的关系[47 ] .科尔沁沙地年均370 mm左右的降水可以维持天然草地和灌草丛生长.然而过去几十年,该区大面积的天然植被覆盖区被转换为灌溉农田,致使地下水超采严重.西辽河流域当前玉米种植面积是中华人民共和国成立初期的14倍,是20世纪80年代初期的近5倍,农田面积爆炸式地增长使得区域水资源严重超载.针对日益突出的“水粮矛盾”,《内蒙古西辽河流域“量水而行”以水定需方案》计划到2030年在西辽河流域退减全部超用水量,将用水总量从50.1亿m3 压减到40.3亿m3 ,退减灌溉农田面积将高达29.1万hm2[44 ] .科尔沁沙地亦是中国北方典型的农牧交错地带.针对区域农牧结构失衡、水资源过度开发、发展不可持续的问题越来越突出,资源环境压力越来越大等问题,2016年农业部发布《关于北方农牧交错带农业结构调整的指导意见》,强调以农业供给侧结构性改革为主线、以资源环境承载力为基准、以提升质量效益和竞争力为中心,推进北方农牧交错带农业结构调整,力争通过5~10年时间,使畜牧业增加值占农业增加值的比重达到50%左右,农牧民家庭经营性收入来自畜牧业和饲草产业的比重超过50%. ...

中国土地荒漠化的概念、成因与防治

1

1998

... 中国北方地区自然和人为成因的沙漠化土地分别占5.5%和94.5%;人为成因中,过度樵采的比重最高(32.7%),其次是草地过度放牧(30.1%)和草地开垦(26.9%),水资源利用不当占9.6%,工矿交通和城市建设占0.7%[45 ] .然而,常学礼等[46 ] 针对科尔沁沙地典型区域的研究分析,发现过度开垦对沙漠化程度的影响大于牧业活动,耕地指数与沙漠化程度之间的相关系数R 2 高达0.922.从科尔沁沙地生态环境的演变历史看,沙漠化发展与人类以大面积掠夺式的旱作种植业为主要特征的农业经济活动密不可分[14 ] ,对沙质草地滥垦2~3年后就予以撂荒是该区非常普遍的土地利用方式,其对地表植被的毁灭性破坏导致土地迅速风蚀沙化.科尔沁沙地沙漠化成因类型分析表明,耕地沙漠化占总沙漠化土地面积的29.47%[7 ] . ...

人类经济活动对科尔沁沙地风沙环境的影响

1

2003

... 中国北方地区自然和人为成因的沙漠化土地分别占5.5%和94.5%;人为成因中,过度樵采的比重最高(32.7%),其次是草地过度放牧(30.1%)和草地开垦(26.9%),水资源利用不当占9.6%,工矿交通和城市建设占0.7%[45 ] .然而,常学礼等[46 ] 针对科尔沁沙地典型区域的研究分析,发现过度开垦对沙漠化程度的影响大于牧业活动,耕地指数与沙漠化程度之间的相关系数R 2 高达0.922.从科尔沁沙地生态环境的演变历史看,沙漠化发展与人类以大面积掠夺式的旱作种植业为主要特征的农业经济活动密不可分[14 ] ,对沙质草地滥垦2~3年后就予以撂荒是该区非常普遍的土地利用方式,其对地表植被的毁灭性破坏导致土地迅速风蚀沙化.科尔沁沙地沙漠化成因类型分析表明,耕地沙漠化占总沙漠化土地面积的29.47%[7 ] . ...

科尔沁沙地“山水林田湖草沙”一体化治理原理及实施重点

1

2022

... 习近平总书记指出:“要统筹山水林田湖草沙系统治理,实施好生态保护修复工程,加大生态系统保护力度,提升生态系统稳定性和可持续性.”对于科尔沁沙地的系统治理,核心是要理顺水要素与其他要素之间的关系[47 ] .科尔沁沙地年均370 mm左右的降水可以维持天然草地和灌草丛生长.然而过去几十年,该区大面积的天然植被覆盖区被转换为灌溉农田,致使地下水超采严重.西辽河流域当前玉米种植面积是中华人民共和国成立初期的14倍,是20世纪80年代初期的近5倍,农田面积爆炸式地增长使得区域水资源严重超载.针对日益突出的“水粮矛盾”,《内蒙古西辽河流域“量水而行”以水定需方案》计划到2030年在西辽河流域退减全部超用水量,将用水总量从50.1亿m3 压减到40.3亿m3 ,退减灌溉农田面积将高达29.1万hm2[44 ] .科尔沁沙地亦是中国北方典型的农牧交错地带.针对区域农牧结构失衡、水资源过度开发、发展不可持续的问题越来越突出,资源环境压力越来越大等问题,2016年农业部发布《关于北方农牧交错带农业结构调整的指导意见》,强调以农业供给侧结构性改革为主线、以资源环境承载力为基准、以提升质量效益和竞争力为中心,推进北方农牧交错带农业结构调整,力争通过5~10年时间,使畜牧业增加值占农业增加值的比重达到50%左右,农牧民家庭经营性收入来自畜牧业和饲草产业的比重超过50%. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号