山西省水资源与种植结构耦合协调现状及驱动因素

戴燕燕 , 1 , 2 , 蒋依婷 3 , 张鹏飞 , 1 , 2 , 刘庚 1 , 2 , 张蕾 2

1.太原师范学院,地理科学学院,山西 晋中 030619

2.太原师范学院,汾河流域地表过程与资源生态安全山西省重点实验室,山西 晋中 030619

3.河南大学 新闻与传播学院,河南 郑州 450046

Coupling coordination and driving factors between water resources and planting structure in Shanxi, China

Dai Yanyan , 1 , 2 , Jiang Yiting 3 , Zhang Pengfei , 1 , 2 , Liu Geng 1 , 2 , Zhang Lei 2

1.School of Geographic Sciences /, Taiyuan Normal University,Jinzhong 030619,Shanxi,China

2.Shanxi Key Laboratory of Surface Processes and Resource Ecological Security of Fenhe River Basin, Taiyuan Normal University,Jinzhong 030619,Shanxi,China

3.School of Journalism and Communication,Henan University,Zhengzhou 450046,China

通讯作者: 张鹏飞(E-mail: zhangpf66@163.com )

收稿日期: 2024-03-05

修回日期: 2024-04-12

基金资助:

国家自然科学基金项目 . 42130507 教育部人文社科规划基金项目 . 19YJAZH066 山西省自然科学研究面上项目 . 202303021211186 山西省哲学社会科学规划课题 . 2023YY224 山西省留学人员科研资助项目 . 2023-159 山西省高等学校教学改革创新项目 . J20220928 山西省高等学校科技创新项目 . 2019L0781 山西省研究生教育教学改革课题 . 2022YJJG245

Received: 2024-03-05

Revised: 2024-04-12

摘要

梳理水资源系统与种植结构系统的耦合关系及其影响因素,对水资源短缺和粮食生产结构单调的山西省具有重要意义。在理论揭示山西省11个地市2007—2020年两系统的耦合作用机理的基础上,利用耦合协调度及地理探测器模型分析两系统耦合协调的时空格局及其影响因素。结果表明:(1)山西省水资源与种植结构的综合水平还处于较低层次。复合系统综合发展指数呈现出晋中和晋东南高、晋北和晋南低的特点。(2)山西省水资源与种植结构耦合协调度趋好但总体水平较低,研究期内总体由濒临失调逐步发展到初级协调。空间上,耦合协调度阳泉市太原市吕梁市晋城市晋中市忻州市长治市临汾市朔州市大同市运城市。(3)山西省水资源与种植结构耦合协调度存在空间集聚特征,但集聚程度不强,研究期内集聚程度先升后降。耦合协调度高的地区对邻近地市的辐射能力较弱。(4)影响山西省水资源与种植结构耦合协调度的主导因子依次为农业机械化水平、第一产业用水占比、生态环境用水占比、生活用水占比、地下水供水占比和人均用水量等。另外,各因子与其他因子两两交互后,对耦合协调性的影响起到了双因子增强的效果。

关键词:

水资源 种植结构 耦合协调度 时空差异 驱动因素

Abstract

Sorting out the coupling relationship and driving factors between water resource and planting structure is great significance in Shanxi Province, which faces water shortage and monotonous food production structure. Based on the coupling mechanism of the two systems among 11 prefecture-level cities in Shanxi Province from 2007 to 2020, this research analyzes the spatial and temporal patterns of the coupling coordination of the two systems and its driving factors by utilizing the coupling coordination degree model and the geo-detector model. The results show that: (1) The overall development level of water resources and planting structure in Shanxi Province remains at a low level. The comprehensive development index of the composite system demonstrates a high level in the Jinzhong and southeastern regions of Shanxi, whereas it exhibits a low level in the northern and southern regions of the province. (2) The coupling coordination degree between the two systems in Shanxi Province tends to be favorable, albeit at a generally low level. Over the study period, it gradually evolves from imminent dissonance towards primary coordination. In terms of spatial distribution, the coupling coordination degree among the prefecture-level cities, from highest to lowest, is as follows: Yangquan City Taiyuan City Lvliang City Jincheng City Jinzhong City Xinzhou City Changzhi City Linfen City Shuozhou City Datong City Yuncheng City. (3) The coupling coordination degree of the two systems in Shanxi Province exhibits spatial agglomeration characteristics, albeit with a relatively weak agglomeration intensity. Over the study period, the agglomeration degree initially increases and subsequently decreases. Notably, regions with a high coupling coordination degree exert a comparatively weaker influence on neighboring cities. (4) The dominant factors affecting the coupling coordination degree of the two systems in Shanxi Province include the agricultural mechanization level, the proportion of water used in primary industries, the proportion of water allocated to ecological environments, the proportion of domestic water use, the proportion of groundwater supply, and the per capita water consumption. Furthermore, the interaction among these factors results in a synergistic effect that enhances the coupling coordination degree.

Keywords:

water resources planting structure coupling coordination degree spatial and temporal differences driving factors

本文引用格式

戴燕燕, 蒋依婷, 张鹏飞, 刘庚, 张蕾. 山西省水资源与种植结构耦合协调现状及驱动因素 . 中国沙漠 [J], 2024, 44(6): 37-47 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2024.00056

Dai Yanyan, Jiang Yiting, Zhang Pengfei, Liu Geng, Zhang Lei. Coupling coordination and driving factors between water resources and planting structure in Shanxi, China . Journal of Desert Research

0 引言

科学开展农业空间规划、优化农业种植结构,需要因水制宜、量水而行[1 ] 。水资源是支撑农业产业的基础要素,作物种植结构与面积的变化会影响水资源的利用结构和管理方式[2 ] 。反之,水资源的供需量及利用效率的变化直接关系着粮食的产量。山西省水资源一直处于紧缺状态且时空分布差异大,水资源总量居全国后三位[3 ] 。山西省为中国北方重要的小杂粮主产区和特有杂粮产区,种植结构主要表现为杂粮有余、主粮不足,且粮食单产、总产量和种植面积一直处于较低水平 [4 -5 ] 。因此,在实现国土空间规划、生态修复、生态体系建设的水资源供需平衡总目标下,梳理农业种植系统现状及存在的问题,提出适合水资源条件的农业种植结构具有重要意义[6 ] 。

传统的水资源与农业种植结构优化配置的相关研究常见方法,一种是在水资源相对确定的情况下优化种植结构[7 -8 ] ,另一种是在种植结构确定的情况下优化农业水资源的管理[9 -10 ] 。但是水资源与种植结构二者是紧密联系相互制约的,不能简单按照固定的顺序分别进行优化配置。同时,种植结构优化的研究自20世纪70年代开始,已经历了由单一目标向多目标、结构优化向空间优化布局、只注重粮食产量向水-能-粮-生态协同优化的方向转变[11 ] 。因此,协同优化水资源与种植结构可提高区域水土资源的利用效率和生态系统的平衡。

围绕山西省水资源与农业生产的研究集中在针对特定农作物如马铃薯[10 ] 、玉米[8 ] 、小麦[12 ] 的水资源合理配置。综合考虑水资源、种植结构复合系统(简称复合系统)耦合协调发展的研究鲜有报道。本研究根据2007—2020年山西省水资源与种植结构发展的相关数据,采用耦合协调度和地理探测器模型分析复合系统耦合协调度的时空变化规律,梳理水资源和农业发展之间的内在联系及驱动因素,以期为山西省水资源可持续利用和农业良性发展提出建议。

1 研究区概况

山西省地处黄土高原东部、太行山西侧、黄河中游、海河上游。地理范围为34°34′—40°44′N、110°14′—114°33′E,总面积约为15.67万km2 ,地势呈东北高、西南低。东、西部分别以太行山和吕梁山为主脉,汾河、桑干河贯穿于山谷之中,盆地、平原沿河由东北向西南分散,形成了“两山夹一川”的地形格局(图1 )。山西省气候属于温带大陆性季风气候。各地年降水量350~625 mm,降水季节分布不均且受地形影响较大。全省生态环境总体较脆弱。粮食生产结构特殊,属于中国粮食流通较大的省份,主粮靠外援,杂粮需外输[13 ] 。全省包含大同、朔州、忻州、吕梁、太原、阳泉、晋中、临汾、长治、运城、晋城共11个地级市。

图1

图1

研究区概况

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2022)293号)制作,底图边界无修改

Fig.1

Overview of the study area

2 研究方法与数据

2.1 指标选取与数据来源

山西省因其独特的地形地势,各地市的水资源状况和种植结构存在显著的差异。本研究以水资源系统和种植结构系统作为子系统,判断两系统的基本发展趋势,厘清两系统之间的耦合协调度,进而对影响耦合协调度空间分异的主要因子进行识别。水资源系统主要选取人均水资源量(X 1 )、人均用水量(X 2 )、第一产业用水占比(X 3 )、生活用水占比(X 4 )、生态环境用水占比(X 5 )、地下水供水占比(X 6 )、万元GDP用水量(X 7 )和水资源开发利用率(X 8 )8个指标。种植结构系统主要选取劳均农作物播种面积(X 9 )、化肥施用强度(X 10 )、农业机械化水平(X 11 )、农村用电量(X 12 )、劳均农业总产值(X 13 )、农业发展增速(X 14 )和单位面积粮食产量(X 15 )7个指标(表1 )。选取2007—2020年山西省11个地市水资源与种植结构相关数据作为材料,数据来源于2008—2022年《山西统计年鉴》和2007—2020年山西省水资源公报,少数年份的个别缺失数据,根据多年数值拟合获取。

2.2 模型构建

2.2.1 熵值法

熵值法是客观的赋权方法,避免了评价过程中的主观性,能够较客观地根据所提供信息确定指标权重[14 ] ,本文以熵值法计算山西省各地市两系统各项指标的权重。

2.2.2 综合发展指数

本研究利用指标的标准化值和权重计算11个地市水资源系统(T 1 )、种植结构系统(T 2 )和复合系统(T )的综合发展指数[15 ] :

T i = ∑ j = 1 n W j r t i j (1)

T =λT 1 +μT 2 (2)

两系统对复合系统而言具有同等重要性,故λ =μ =1/2。

2.2.3 耦合协调度模型

耦合广泛运用于测算系统间相互作用的程度。本文用耦合协调度模型来衡量两系统之间交互关系[16 ] :

D = [ ( 2 T 1 T 2 / ( T 1 + T 2 ) ) × T ] 1 / 2 (3)

式中:D 为耦合协调度,D ∈(0,1),数值越大表示耦合协调度越高(表2 )。

2.2.4 探索性空间数据分析

探索性空间数据分析是研究地区社会经济发展空间分异的基本方法,通过对各项数据指标进行空间可视化,从而判别该指标的集聚或离散程度。空间自相关常用莫兰指数进行测度,全局莫兰指数(Global Moran's I )用于表示属性值在空间上是否聚集,局部莫兰指数(Local Moran's I )可进一步指示属性值高或低的聚集区域[17 ] 。通过计算山西省11个地市的水资源禀赋和种植结构耦合协调度指数的全局莫兰指数和局部莫兰指数,探讨各地市复合系统耦合协调性的空间依赖性和差异性。具体计算公式详见参考文献[17 ]。

2.3 地理探测器

地理探测器是探测空间分异性的方法,能有效探测其潜在影响因子,可以识别耦合协调度空间分异的主要影响因子,并揭示不同因子间的交互作用[18 ] 。本研究采用地理探测器中的“因子探测器”和“交互式探测器”考察两系统耦合协调发展的影响因素及其交互作用。

3 结果与分析

3.1 综合发展指数

3.1.1 水资源系统综合发展指数

山西省11个地市2007—2020年水资源系统综合发展指数时空变化情况如图2 所示。时间上,全省水资源系统综合发展指数随时间变化逐渐上升,从2007年的0.29上升至2020年的0.50。其中,吕梁市增幅最大,由2007年的0.26增长到2020年的0.67,增幅达到152%,其次是晋中市,增幅为126%。晋城市增幅最小,增幅为23%,其次为阳泉市,增幅为43%。随着时间的变化,各地市间的差异呈现出扩大趋势,2007年水资源系统综合发展指数高低差值为0.37,2020年扩大到0.53。空间上,水资源系统综合发展指数阳泉市太原市晋城市吕梁市长治市忻州市大同市晋中市临汾市朔州市运城市。根据各地市14年水资源系统综合发展指数均值,可将其分为3个等级,表现最好的地市是阳泉市,其次为太原市,二者14年均值分别为0.64和0.56,显著高于其他地市;表现居中的地市为晋城市、吕梁市、长治市、忻州市、大同市、晋中市和临汾市,7地市14年均值0.33~0.50;表现最差的地市是运城市,其次为朔州市,二者14年均值分别为0.15和0.25。

图2

图2

水资源系统综合发展指数变化趋势

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2022)293号)制作,底图边界无修改

Fig.2

Trends in the comprehensive development index of water resources system

3.1.2 种植结构系统综合发展指数

山西省11个地市2007—2020年种植结构系统综合发展指数时空变化情况如图3 所示。时间上,全省种植结构系统综合发展指数随时间变化呈上升趋势,全省均值由2007年的0.22上升至2020年的0.32。其中,大同市增幅最大,由2007年的0.13增长到2020年的0.31,增幅达130%,其次是朔州市,增幅为109%。然而,阳泉市和太原市分别降低了44%和16%。空间上,种植结构系统综合发展指数运城市阳泉市朔州市晋中市吕梁市临汾市晋城市太原市忻州市大同市长治市。根据各地市14年种植结构系统综合发展指数均值,可将其分为3个等级,表现最好的地市为运城市,14年均值为0.40,显著高于其他地市;表现居中的地市为阳泉市、朔州市和晋中市,3地市14年均值介于0.33~0.34;表现最差的地市依次为吕梁市、临汾市、晋城市、太原市、忻州市、大同市和长治市,7地市14年均值0.20~0.26。

图3

图3

种植结构系统综合发展指数变化趋势

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2022)293号)制作,底图边界无修改

Fig.3

Trend in the comprehensive development index of planting structure system

3.1.3 复合系统综合发展指数

山西省11个地市2007—2020年复合系统综合发展指数时空变化情况如图4 所示。时间上,全省复合系统综合发展指数随时间变化呈波动上升趋势,全省均值由2007年的0.26增长至2020年的0.41,增长幅度为58%。其中大同市增幅最大,达到了125%,其次为吕梁市,增幅为122%。阳泉市增幅最小,增幅为4.18%,其次为晋城市,增幅为18.2%。空间上,复合系统综合发展指数阳泉市太原市吕梁市晋城市晋中市长治市忻州市临汾市朔州市大同市运城市。根据各地市14年复合系统综合发展指数均值,可将其分为3个等级,表现最好的为阳泉市,14年均值为0.49,显著高于其他地市;表现居中的地市为太原市、吕梁市和晋城市,3地市14年均值0.37~0.40;表现最差的地市依次为运城市、大同市、朔州市、临汾市、忻州市、长治市和晋中市,7地市14年均值0.27~0.34。

图4

图4

复合系统综合发展指数变化趋势

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2022)293号)制作,底图边界无修改。

Fig.4

Trend in the comprehensive development index of composite system

3.2 耦合协调度及其时空演变

3.2.1 复合系统耦合协调度的时空特征

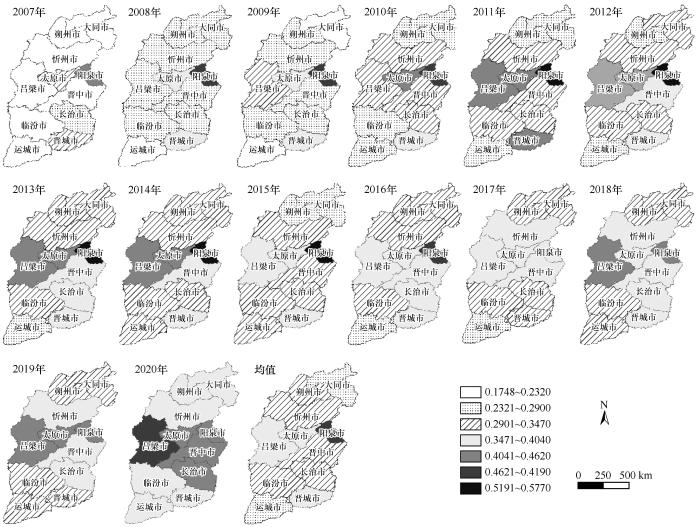

山西省2007—2020年复合系统的耦合协调度呈波动上升趋势(图5 ),全省均值由0.49增至0.68,增幅为38.8%,复合系统耦合协调度的提高与各子系统发展水平的提高紧密相关。全省均值总计涉及到两个协调发展阶段中的3个耦合协调程度,2007年为磨合阶段中的濒临失调程度,2008—2019年为磨合阶段中的勉强失调程度,2020年为协调阶段中的初级协调程度。空间上,复合系统耦合协调度14年均值阳泉市太原市吕梁市晋城市晋中市忻州市长治市临汾市朔州市大同市运城市。各地市14年均值同样涉及到两个协调发展阶段中的3个耦合协调程度,其中运城市为磨合阶段中的濒临失调程度,阳泉市、太原市为协调阶段中的初级协调程度,其余地市均处于磨合阶段中的勉强失调程度。但根据2020年的值来看,除临汾市、晋城市和运城市处于磨合阶段中的勉强失调程度外,其余地市均处在协调阶段中的初级协调程度。阳泉市耦合协调度14年来一直处于全省首位,但其增幅也是全省唯一的负值。2007—2020年增速最快的5个地市是大同市、吕梁市、忻州市、晋中市和朔州市,14年来均实现了由濒临失调到初级协调的跨越。增速最慢的两个地市是阳泉市和晋城市,14年来耦合协调程度均为先升后降。

图5

图5

复合系统耦合协调度变化趋势

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2022)293号)制作,底图边界无修改

Fig.5

Trend chart of coupling and coordination degree of composite systems

3.2.2 全局空间关联性

按照全局莫兰指数的期望值计算公式,可知所有年份的全局莫兰指数期望值均为0.1,一般来说,Z值越大,其空间集聚程度也越高,表明随着年份的增加,空间关联性整体上升。2008年复合系统耦合协调度的全局莫兰指数为负且不显著,表明空间集聚特征不明显。其余年份指数均为正值,表明整体上以空间集聚为主,耦合协调度在全省整体呈现正相关,即耦合协调度高的地区和耦合协调度高的地区相邻(表3 )。其中2009—2011年、2015年、2019年的全局莫兰指数为正,但未能通过90%置信水平下的显著性检验。2007年通过显著性检验但全局莫兰指数仅为0.045,表明存在集聚效应但集聚程度不强。2011—2014年、2016—2018年在显著性检验通过的前提下全局莫兰指数为正且均大于0.3,表明集聚程度明显增强,即耦合协调度高的地市彼此临近,耦合协调度低的地市彼此临近。之后在2019—2020年全局莫兰指数明显降低,空间集聚效应减弱。

整体来看,14年间山西省各地市的空间依赖性由弱变强再减弱,全局莫兰指数偏低,山西复合系统耦合协调度总体上逐年升高,但是11个地市间的交互效应不强,各地市往往倾向于自身的发展,对周边地区的协同带动作用弱。

3.2.3 局部空间关联模式

2007年、2011年、2015年和2020年的局部莫兰指数散点图中趋势线斜率为正(图6 ),表明各地市间耦合协调度存在集聚效应,但各年份的集聚程度不尽相同。其中2007年第一象限地市有2个,第三象限地市有4个,各地市呈现出的集聚程度较低。2011年第一象限和第三象限中地市之和增加至9个,出现“高-高”集聚和“低-低”集聚的地市明显增加。2015年第一象限地市减少至3个,第三象限城市个数与2011年相同,出现“高-高”集聚的地市减少。2020年,第三象限的地市由5个减少至3个,出现“低-低”集聚的地市减少,集聚效应进一步减弱。14年来山西省各地市的空间依赖性整体呈现出由弱变强再减弱。

图6

图6

2007—2020 年复合系统耦合协调度的局部莫兰指数散点图

注: A代表太原市;B代表大同市;C代表阳泉市;D代表长治市;E代表晋城市;F代表朔州市;G代表运城市;H代表忻州市;J代表吕梁市;K代表晋中市;L代表临汾市

Fig.6

Local Moran'I scatter plot of the coupling coordination degree of the composite system from 2007 to 2020

3.3 水资源与种植结构耦合协调度影响因素

为探明山西省两系统耦合协调空间分异的机制及主导驱动因子,采用地理探测器对其进行探测。影响耦合协调度的主导因子依次为X 11 (农业机械化水平)、X 3 (第一产业用水占比)、X 5 (生态环境用水占比)、X 4 (生活用水占比)、X 6 (地下水供水占比)、X 2 (人均用水量)。依据上述主导因子分析表明,水资源利用效率(X 3 、X 4 、X 5 、X 6 )、水资源禀赋(X 2 )和种植业投入(X 11 )等对山西省两系统耦合协调度的空间分异起到主导作用(图7 )。

图7

图7

水资源与种植结构耦合协调度驱动因子排名(柱顶标记的不同小写字母表示差异达显著(P 0.05)水平)

Fig.7

Ranking of driving factors for the coupling coordination degree between water resources and planting structure (The different lowercase letters of the column top indicate significant differences (P 0.05))

由于两系统耦合协调的复杂性与系统性,其空间分异也受到多因子的相互影响。交互探测结果显示,各因子与其他探测因子的交互值均大于各因子的单独作用值,且解释力绝大部分高于80%(图8 ),说明各因子与其他因子两两交互后,对两系统耦合协调性的影响起到了双因子增强的效果。这也表明水资源禀赋是区域农业发展的基底,良好的水资源条件对区域农业发展具有促进作用,合理利用水资源及加大种植业的投入也可以很好地促进种植业的产出。

图8

图8

水资源与种植结构耦合协调度驱动因子交互探测结果

Fig.8

Interactive detection results of driving factors of coupling coordination degree between water resources and planting structure

4 讨论

阳泉市14年复合系统耦合协调度总和为9.48,位列全省第一,呈现出极好的耦合协调关系,两系统的综合发展指数都很高,但耦合协调发展增速较低,尤其是2017—2020年其两系统综合发展指数都出现了不同程度的下降,与全省其他地市的上升趋势相反。从种植结构系统看,近年来阳泉市的农业机械化水平和农村用电量呈现下降趋势。为避免过度城市化导致农业用地的萎缩,要进一步加强对土地资源利用的监督,实施严格的耕地保护制度,控制好耕地资源数量和质量,科学提高耕作的质量[18 ] 。太原市14年复合系统的耦合协调度总和为8.42,位列全省第二,其水资源系统综合发展指数很高但种植结构系统综合发展数值较低,阻碍了耦合协调度的良性发展。从种植结构系统看,太原市农业机械化水平高但粮食单产低,建议在充分高效利用水土资源的基础上,提高农业精细化生产,进一步提高作物单产[18 ] 。吕梁市、晋城市和晋中市复合系统的耦合协调度14年之和分别为8.31、8.26和8.11,呈现出较好的耦合协调发展关系,说明三市两系统相互依赖和影响的程度较高。忻州市复合系统的耦合协调度14年之和为7.72,协调度水平在全省处于中等,水资源综合发展指数尚可,但种植结构系统综合发展指数稍差。从种植结构系统看,忻州市化肥施用强度大,农业机械化水平、劳均农业总产值、单位面积粮食产量均较低,说明该市可能存在滥用化肥的问题,建议进一步加强农田水利设施建设,以保证复合系统的良性发展[19 ] 。长治市复合系统的耦合协调度14年之和为7.72,同样处于全省中等水平,水资源系统综合发展指数较高但种植结构系统全省最低,影响其种植结构系统发展的两个指标为农业机械化水平和劳均农业总产值。临汾市和朔州市复合系统耦合协调度14年之和分别为7.57和7.47,整体水平较低,说明两市面临较大的协调发展问题,均为水资源综合发展指数较低但种植结构系统较高。两市需加强政策引导,优化升级农业产业结构,推进农业集约化生产,降低生产成本,提高用水效率[20 ] 。大同市复合系统的耦合协调度14年之和为7.40,全省排名仅高于运城市,水平很低,说明该市存在很大的协调发展问题。运城市复合系统的耦合协调度14年之和为6.91,位列全省末尾,意味着该市两系统相互依赖和影响的程度极低,该市水资源系统和种植结构系统综合发展指数分别处在全省倒一和第一的位置。从水资源系统看,该市人均水资源量少但人均用水量高、第一产业用水占比大、水资源开发利用率高。建议该市加大农业现代化生产要素的投入,改善农业节水灌溉方式,提高农业用水效率[19 ] 。

复合系统耦合协调发展与众多要素有关,当水资源与种植结构间相互负向影响降到最低时,两者的耦合协调阶段才能达到最优状态[21 ] 。山西省复合系统的耦合协调度空间上分布较为集中,但集聚程度不高。各地市之间应该加强协同带动作用,尤其是耦合协调度较高的地区可以向邻近周边地市分享经验和技术,形成对周围地区的优势辐射,共同推动全省水资源与种植结构的可持续良性发展。

5 结论

2007—2020年,山西省水资源系统和农业种植结构系统的整体发展水平还处于较低层次。复合系统综合发展指数呈现出晋中、晋东南高而晋北、晋南低的特点。与种植结构系统相比,水资源系统综合发展指数高、增速快,但各地市间差异大。

山西省复合系统耦合协调度较低,研究期内全省均值增幅为25%,发展程度较低。2007年为磨合阶段中的濒临失调程度,2008—2019年为磨合阶段中的勉强失调程度,2020年为协调阶段中的初级协调程度。空间上,耦合协调度阳泉市太原市吕梁市晋城市晋中市忻州市长治市临汾市朔州市大同市运城市。

山西省复合系统耦合协调度存在空间集聚特征,但集聚程度不强,研究期内集聚程度先升后降。耦合协调度高的地区对其邻近地市的辐射能力较弱,因此各地市之间亟须增强邻近地区水资源、农业资源和技术分享,以增强协同发展能力。

影响山西省两系统耦合协调度的主导因子依次为农业机械化水平、第一产业用水占比、生态环境用水占比、生活用水占比、地下水供水占比和人均用水量等。各因子与其他因子两两交互后,对两系统耦合协调性的影响均起到了双因子增强的效果。

参考文献

View Option

[1]

李琳璐 ,杨燕 ,秦晓娟 高质量发展视角下山西省农业发展评价研究

[J].中国农业资源与区划 ,2023 ,44 (4 ):224 -232 .

[本文引用: 1]

[2]

雒新萍 ,刘晓洁 中国典型农作物需水量及生产水足迹区域差异

[J].节水灌溉 ,2020 (1 ):88 -93 .

[本文引用: 1]

[3]

任丽霞 ,卢宏玮 ,要玲 ,等 基于绿色发展理念的山西水资源利用效率区间多指标评价研究

[J].中国农村水利水电 ,2021 (10 ):33 -41 .

[本文引用: 1]

[4]

Tang Y Zhang F Engel B A et al Grid-scale agricultural land and water management:a remote-sensing based multi objective approach

[J].Journal of Cleaner Production ,2020 ,265 :121792 .

[本文引用: 1]

[5]

张鹏飞 ,肖梦琳 ,张兆瑞 ,等 基于水-能-粮关联关系的山西省农业种植结构优化调整

[J].节水灌溉 ,2023 (1 ):55 -63 .

[本文引用: 1]

[6]

薛晋芳 山西省粮食产量的分析及预测研究

[D].太原 :山西大学 ,2016 .

[本文引用: 1]

[7]

王秋梅 ,付强 ,孙楠 ,等 区域水土资源优化配置的研究现状及存在问题分析

[J].水资源与水工程学报 ,2010 ,21 (2 ):68 -71 .

[本文引用: 1]

[8]

杨改强 ,刘亚红 ,郭萍 ,等 汾河灌区水资源多目标优化配置模型研究

[J].节水灌溉 ,2022 (8 ):8 -15 .

[本文引用: 2]

[9]

时荣超 ,郭文忠 农业灌溉水资源优化配置研究进展

[J/OL].农业工程学报 :1 -13 [2024-03-25 ].

[本文引用: 1]

[10]

杨盼 ,梁伟 ,严建武 ,等 黄河流域多尺度水系统结构变化特征

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (6 ):223 -234 .

[本文引用: 2]

[11]

丁丽芳 山西省粮食生产时空变化及供求现状分析

[J].中国农业资源与区划 ,2022 ,43 (12 ):18 -26 .

[本文引用: 1]

[12]

刘秀丽 ,郭丕斌 ,王昕 煤炭资源型地区产业能-水足迹效率及影响因素

[J].生态学报 ,2020 ,40 (24 ):8999 -9010 .

[本文引用: 1]

[13]

孙小涵 多功能视角下都市边缘区乡村类型划分及发展路径研究:以巢湖北岸三镇为例

[D].合肥 :安徽建筑大学 ,2022 .

[本文引用: 1]

[14]

乔家君 ,肖杰 黄河中下游乡村振兴与新型城镇化耦合协调机制研究

[J].地理科学进展 ,2024 ,43 (3 ):417 -433 .

[本文引用: 1]

[15]

张宁 ,汪子晨 ,杨肖 ,等 新疆水资源与农业种植系统耦合协调及时空差异研究:以粮食和棉花种植系统为例

[J].干旱区地理 ,2023 ,46 (3 ):349 -359 .

[本文引用: 1]

[16]

张恩月 ,苏迎庆 ,张云枫 ,等 汾河流域水土资源耦合协调格局及驱动因素

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (3 ):169 -177 .

[本文引用: 1]

[17]

刘昭玥 ,费杨 ,师华定 ,等 基于UNMIX模型和莫兰指数的湖南省汝城县土壤重金属源解析

[J].环境科学研究 ,2021 ,34 (10 ):2446 -2458 .

[本文引用: 2]

[18]

徐晨曦 ,万红莲 ,何若楠 ,等 关中平原城市群脆弱性时空演变与驱动因子

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (6 ):111 -120 .

[本文引用: 3]

[19]

李魁明 ,王晓燕 ,姚罗兰 黄河流域农业绿色发展水平区域差异及影响因素

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (3 ):85 -94 .

[本文引用: 2]

[20]

王倩 三江平原地区粮食生产与水土资源配置的耦合关系研究

[D].长春 :东北师范大学 ,2020 .

[本文引用: 1]

[21]

尚杰 ,于浩然 ,杨旭 农业用水效率时空差异与影响因素分析

[J].中国农业科技导报 ,2022 ,24 (3 ):11 -19 .

[本文引用: 1]

高质量发展视角下山西省农业发展评价研究

1

2023

... 科学开展农业空间规划、优化农业种植结构,需要因水制宜、量水而行[1 ] .水资源是支撑农业产业的基础要素,作物种植结构与面积的变化会影响水资源的利用结构和管理方式[2 ] .反之,水资源的供需量及利用效率的变化直接关系着粮食的产量.山西省水资源一直处于紧缺状态且时空分布差异大,水资源总量居全国后三位[3 ] .山西省为中国北方重要的小杂粮主产区和特有杂粮产区,种植结构主要表现为杂粮有余、主粮不足,且粮食单产、总产量和种植面积一直处于较低水平 [4 -5 ] .因此,在实现国土空间规划、生态修复、生态体系建设的水资源供需平衡总目标下,梳理农业种植系统现状及存在的问题,提出适合水资源条件的农业种植结构具有重要意义[6 ] . ...

中国典型农作物需水量及生产水足迹区域差异

1

2020

... 科学开展农业空间规划、优化农业种植结构,需要因水制宜、量水而行[1 ] .水资源是支撑农业产业的基础要素,作物种植结构与面积的变化会影响水资源的利用结构和管理方式[2 ] .反之,水资源的供需量及利用效率的变化直接关系着粮食的产量.山西省水资源一直处于紧缺状态且时空分布差异大,水资源总量居全国后三位[3 ] .山西省为中国北方重要的小杂粮主产区和特有杂粮产区,种植结构主要表现为杂粮有余、主粮不足,且粮食单产、总产量和种植面积一直处于较低水平 [4 -5 ] .因此,在实现国土空间规划、生态修复、生态体系建设的水资源供需平衡总目标下,梳理农业种植系统现状及存在的问题,提出适合水资源条件的农业种植结构具有重要意义[6 ] . ...

基于绿色发展理念的山西水资源利用效率区间多指标评价研究

1

2021

... 科学开展农业空间规划、优化农业种植结构,需要因水制宜、量水而行[1 ] .水资源是支撑农业产业的基础要素,作物种植结构与面积的变化会影响水资源的利用结构和管理方式[2 ] .反之,水资源的供需量及利用效率的变化直接关系着粮食的产量.山西省水资源一直处于紧缺状态且时空分布差异大,水资源总量居全国后三位[3 ] .山西省为中国北方重要的小杂粮主产区和特有杂粮产区,种植结构主要表现为杂粮有余、主粮不足,且粮食单产、总产量和种植面积一直处于较低水平 [4 -5 ] .因此,在实现国土空间规划、生态修复、生态体系建设的水资源供需平衡总目标下,梳理农业种植系统现状及存在的问题,提出适合水资源条件的农业种植结构具有重要意义[6 ] . ...

Grid-scale agricultural land and water management:a remote-sensing based multi objective approach

1

2020

... 科学开展农业空间规划、优化农业种植结构,需要因水制宜、量水而行[1 ] .水资源是支撑农业产业的基础要素,作物种植结构与面积的变化会影响水资源的利用结构和管理方式[2 ] .反之,水资源的供需量及利用效率的变化直接关系着粮食的产量.山西省水资源一直处于紧缺状态且时空分布差异大,水资源总量居全国后三位[3 ] .山西省为中国北方重要的小杂粮主产区和特有杂粮产区,种植结构主要表现为杂粮有余、主粮不足,且粮食单产、总产量和种植面积一直处于较低水平 [4 -5 ] .因此,在实现国土空间规划、生态修复、生态体系建设的水资源供需平衡总目标下,梳理农业种植系统现状及存在的问题,提出适合水资源条件的农业种植结构具有重要意义[6 ] . ...

基于水-能-粮关联关系的山西省农业种植结构优化调整

1

2023

... 科学开展农业空间规划、优化农业种植结构,需要因水制宜、量水而行[1 ] .水资源是支撑农业产业的基础要素,作物种植结构与面积的变化会影响水资源的利用结构和管理方式[2 ] .反之,水资源的供需量及利用效率的变化直接关系着粮食的产量.山西省水资源一直处于紧缺状态且时空分布差异大,水资源总量居全国后三位[3 ] .山西省为中国北方重要的小杂粮主产区和特有杂粮产区,种植结构主要表现为杂粮有余、主粮不足,且粮食单产、总产量和种植面积一直处于较低水平 [4 -5 ] .因此,在实现国土空间规划、生态修复、生态体系建设的水资源供需平衡总目标下,梳理农业种植系统现状及存在的问题,提出适合水资源条件的农业种植结构具有重要意义[6 ] . ...

山西省粮食产量的分析及预测研究

1

2016

... 科学开展农业空间规划、优化农业种植结构,需要因水制宜、量水而行[1 ] .水资源是支撑农业产业的基础要素,作物种植结构与面积的变化会影响水资源的利用结构和管理方式[2 ] .反之,水资源的供需量及利用效率的变化直接关系着粮食的产量.山西省水资源一直处于紧缺状态且时空分布差异大,水资源总量居全国后三位[3 ] .山西省为中国北方重要的小杂粮主产区和特有杂粮产区,种植结构主要表现为杂粮有余、主粮不足,且粮食单产、总产量和种植面积一直处于较低水平 [4 -5 ] .因此,在实现国土空间规划、生态修复、生态体系建设的水资源供需平衡总目标下,梳理农业种植系统现状及存在的问题,提出适合水资源条件的农业种植结构具有重要意义[6 ] . ...

区域水土资源优化配置的研究现状及存在问题分析

1

2010

... 传统的水资源与农业种植结构优化配置的相关研究常见方法,一种是在水资源相对确定的情况下优化种植结构[7 -8 ] ,另一种是在种植结构确定的情况下优化农业水资源的管理[9 -10 ] .但是水资源与种植结构二者是紧密联系相互制约的,不能简单按照固定的顺序分别进行优化配置.同时,种植结构优化的研究自20世纪70年代开始,已经历了由单一目标向多目标、结构优化向空间优化布局、只注重粮食产量向水-能-粮-生态协同优化的方向转变[11 ] .因此,协同优化水资源与种植结构可提高区域水土资源的利用效率和生态系统的平衡. ...

汾河灌区水资源多目标优化配置模型研究

2

2022

... 传统的水资源与农业种植结构优化配置的相关研究常见方法,一种是在水资源相对确定的情况下优化种植结构[7 -8 ] ,另一种是在种植结构确定的情况下优化农业水资源的管理[9 -10 ] .但是水资源与种植结构二者是紧密联系相互制约的,不能简单按照固定的顺序分别进行优化配置.同时,种植结构优化的研究自20世纪70年代开始,已经历了由单一目标向多目标、结构优化向空间优化布局、只注重粮食产量向水-能-粮-生态协同优化的方向转变[11 ] .因此,协同优化水资源与种植结构可提高区域水土资源的利用效率和生态系统的平衡. ...

... 围绕山西省水资源与农业生产的研究集中在针对特定农作物如马铃薯[10 ] 、玉米[8 ] 、小麦[12 ] 的水资源合理配置.综合考虑水资源、种植结构复合系统(简称复合系统)耦合协调发展的研究鲜有报道.本研究根据2007—2020年山西省水资源与种植结构发展的相关数据,采用耦合协调度和地理探测器模型分析复合系统耦合协调度的时空变化规律,梳理水资源和农业发展之间的内在联系及驱动因素,以期为山西省水资源可持续利用和农业良性发展提出建议. ...

农业灌溉水资源优化配置研究进展

1

... 传统的水资源与农业种植结构优化配置的相关研究常见方法,一种是在水资源相对确定的情况下优化种植结构[7 -8 ] ,另一种是在种植结构确定的情况下优化农业水资源的管理[9 -10 ] .但是水资源与种植结构二者是紧密联系相互制约的,不能简单按照固定的顺序分别进行优化配置.同时,种植结构优化的研究自20世纪70年代开始,已经历了由单一目标向多目标、结构优化向空间优化布局、只注重粮食产量向水-能-粮-生态协同优化的方向转变[11 ] .因此,协同优化水资源与种植结构可提高区域水土资源的利用效率和生态系统的平衡. ...

黄河流域多尺度水系统结构变化特征

2

2021

... 传统的水资源与农业种植结构优化配置的相关研究常见方法,一种是在水资源相对确定的情况下优化种植结构[7 -8 ] ,另一种是在种植结构确定的情况下优化农业水资源的管理[9 -10 ] .但是水资源与种植结构二者是紧密联系相互制约的,不能简单按照固定的顺序分别进行优化配置.同时,种植结构优化的研究自20世纪70年代开始,已经历了由单一目标向多目标、结构优化向空间优化布局、只注重粮食产量向水-能-粮-生态协同优化的方向转变[11 ] .因此,协同优化水资源与种植结构可提高区域水土资源的利用效率和生态系统的平衡. ...

... 围绕山西省水资源与农业生产的研究集中在针对特定农作物如马铃薯[10 ] 、玉米[8 ] 、小麦[12 ] 的水资源合理配置.综合考虑水资源、种植结构复合系统(简称复合系统)耦合协调发展的研究鲜有报道.本研究根据2007—2020年山西省水资源与种植结构发展的相关数据,采用耦合协调度和地理探测器模型分析复合系统耦合协调度的时空变化规律,梳理水资源和农业发展之间的内在联系及驱动因素,以期为山西省水资源可持续利用和农业良性发展提出建议. ...

山西省粮食生产时空变化及供求现状分析

1

2022

... 传统的水资源与农业种植结构优化配置的相关研究常见方法,一种是在水资源相对确定的情况下优化种植结构[7 -8 ] ,另一种是在种植结构确定的情况下优化农业水资源的管理[9 -10 ] .但是水资源与种植结构二者是紧密联系相互制约的,不能简单按照固定的顺序分别进行优化配置.同时,种植结构优化的研究自20世纪70年代开始,已经历了由单一目标向多目标、结构优化向空间优化布局、只注重粮食产量向水-能-粮-生态协同优化的方向转变[11 ] .因此,协同优化水资源与种植结构可提高区域水土资源的利用效率和生态系统的平衡. ...

煤炭资源型地区产业能-水足迹效率及影响因素

1

2020

... 围绕山西省水资源与农业生产的研究集中在针对特定农作物如马铃薯[10 ] 、玉米[8 ] 、小麦[12 ] 的水资源合理配置.综合考虑水资源、种植结构复合系统(简称复合系统)耦合协调发展的研究鲜有报道.本研究根据2007—2020年山西省水资源与种植结构发展的相关数据,采用耦合协调度和地理探测器模型分析复合系统耦合协调度的时空变化规律,梳理水资源和农业发展之间的内在联系及驱动因素,以期为山西省水资源可持续利用和农业良性发展提出建议. ...

多功能视角下都市边缘区乡村类型划分及发展路径研究:以巢湖北岸三镇为例

1

2022

... 山西省地处黄土高原东部、太行山西侧、黄河中游、海河上游.地理范围为34°34′—40°44′N、110°14′—114°33′E,总面积约为15.67万km2 ,地势呈东北高、西南低.东、西部分别以太行山和吕梁山为主脉,汾河、桑干河贯穿于山谷之中,盆地、平原沿河由东北向西南分散,形成了“两山夹一川”的地形格局(图1 ).山西省气候属于温带大陆性季风气候.各地年降水量350~625 mm,降水季节分布不均且受地形影响较大.全省生态环境总体较脆弱.粮食生产结构特殊,属于中国粮食流通较大的省份,主粮靠外援,杂粮需外输[13 ] .全省包含大同、朔州、忻州、吕梁、太原、阳泉、晋中、临汾、长治、运城、晋城共11个地级市. ...

黄河中下游乡村振兴与新型城镇化耦合协调机制研究

1

2024

... 熵值法是客观的赋权方法,避免了评价过程中的主观性,能够较客观地根据所提供信息确定指标权重[14 ] ,本文以熵值法计算山西省各地市两系统各项指标的权重. ...

新疆水资源与农业种植系统耦合协调及时空差异研究:以粮食和棉花种植系统为例

1

2023

... 本研究利用指标的标准化值和权重计算11个地市水资源系统(T 1 )、种植结构系统(T 2 )和复合系统(T )的综合发展指数[15 ] : ...

汾河流域水土资源耦合协调格局及驱动因素

1

2023

... 耦合广泛运用于测算系统间相互作用的程度.本文用耦合协调度模型来衡量两系统之间交互关系[16 ] : ...

基于UNMIX模型和莫兰指数的湖南省汝城县土壤重金属源解析

2

2021

... 探索性空间数据分析是研究地区社会经济发展空间分异的基本方法,通过对各项数据指标进行空间可视化,从而判别该指标的集聚或离散程度.空间自相关常用莫兰指数进行测度,全局莫兰指数(Global Moran's I )用于表示属性值在空间上是否聚集,局部莫兰指数(Local Moran's I )可进一步指示属性值高或低的聚集区域[17 ] .通过计算山西省11个地市的水资源禀赋和种植结构耦合协调度指数的全局莫兰指数和局部莫兰指数,探讨各地市复合系统耦合协调性的空间依赖性和差异性.具体计算公式详见参考文献[17 ]. ...

... .通过计算山西省11个地市的水资源禀赋和种植结构耦合协调度指数的全局莫兰指数和局部莫兰指数,探讨各地市复合系统耦合协调性的空间依赖性和差异性.具体计算公式详见参考文献[17 ]. ...

关中平原城市群脆弱性时空演变与驱动因子

3

2023

... 地理探测器是探测空间分异性的方法,能有效探测其潜在影响因子,可以识别耦合协调度空间分异的主要影响因子,并揭示不同因子间的交互作用[18 ] .本研究采用地理探测器中的“因子探测器”和“交互式探测器”考察两系统耦合协调发展的影响因素及其交互作用. ...

... 阳泉市14年复合系统耦合协调度总和为9.48,位列全省第一,呈现出极好的耦合协调关系,两系统的综合发展指数都很高,但耦合协调发展增速较低,尤其是2017—2020年其两系统综合发展指数都出现了不同程度的下降,与全省其他地市的上升趋势相反.从种植结构系统看,近年来阳泉市的农业机械化水平和农村用电量呈现下降趋势.为避免过度城市化导致农业用地的萎缩,要进一步加强对土地资源利用的监督,实施严格的耕地保护制度,控制好耕地资源数量和质量,科学提高耕作的质量[18 ] .太原市14年复合系统的耦合协调度总和为8.42,位列全省第二,其水资源系统综合发展指数很高但种植结构系统综合发展数值较低,阻碍了耦合协调度的良性发展.从种植结构系统看,太原市农业机械化水平高但粮食单产低,建议在充分高效利用水土资源的基础上,提高农业精细化生产,进一步提高作物单产[18 ] .吕梁市、晋城市和晋中市复合系统的耦合协调度14年之和分别为8.31、8.26和8.11,呈现出较好的耦合协调发展关系,说明三市两系统相互依赖和影响的程度较高.忻州市复合系统的耦合协调度14年之和为7.72,协调度水平在全省处于中等,水资源综合发展指数尚可,但种植结构系统综合发展指数稍差.从种植结构系统看,忻州市化肥施用强度大,农业机械化水平、劳均农业总产值、单位面积粮食产量均较低,说明该市可能存在滥用化肥的问题,建议进一步加强农田水利设施建设,以保证复合系统的良性发展[19 ] .长治市复合系统的耦合协调度14年之和为7.72,同样处于全省中等水平,水资源系统综合发展指数较高但种植结构系统全省最低,影响其种植结构系统发展的两个指标为农业机械化水平和劳均农业总产值.临汾市和朔州市复合系统耦合协调度14年之和分别为7.57和7.47,整体水平较低,说明两市面临较大的协调发展问题,均为水资源综合发展指数较低但种植结构系统较高.两市需加强政策引导,优化升级农业产业结构,推进农业集约化生产,降低生产成本,提高用水效率[20 ] .大同市复合系统的耦合协调度14年之和为7.40,全省排名仅高于运城市,水平很低,说明该市存在很大的协调发展问题.运城市复合系统的耦合协调度14年之和为6.91,位列全省末尾,意味着该市两系统相互依赖和影响的程度极低,该市水资源系统和种植结构系统综合发展指数分别处在全省倒一和第一的位置.从水资源系统看,该市人均水资源量少但人均用水量高、第一产业用水占比大、水资源开发利用率高.建议该市加大农业现代化生产要素的投入,改善农业节水灌溉方式,提高农业用水效率[19 ] . ...

... [18 ].吕梁市、晋城市和晋中市复合系统的耦合协调度14年之和分别为8.31、8.26和8.11,呈现出较好的耦合协调发展关系,说明三市两系统相互依赖和影响的程度较高.忻州市复合系统的耦合协调度14年之和为7.72,协调度水平在全省处于中等,水资源综合发展指数尚可,但种植结构系统综合发展指数稍差.从种植结构系统看,忻州市化肥施用强度大,农业机械化水平、劳均农业总产值、单位面积粮食产量均较低,说明该市可能存在滥用化肥的问题,建议进一步加强农田水利设施建设,以保证复合系统的良性发展[19 ] .长治市复合系统的耦合协调度14年之和为7.72,同样处于全省中等水平,水资源系统综合发展指数较高但种植结构系统全省最低,影响其种植结构系统发展的两个指标为农业机械化水平和劳均农业总产值.临汾市和朔州市复合系统耦合协调度14年之和分别为7.57和7.47,整体水平较低,说明两市面临较大的协调发展问题,均为水资源综合发展指数较低但种植结构系统较高.两市需加强政策引导,优化升级农业产业结构,推进农业集约化生产,降低生产成本,提高用水效率[20 ] .大同市复合系统的耦合协调度14年之和为7.40,全省排名仅高于运城市,水平很低,说明该市存在很大的协调发展问题.运城市复合系统的耦合协调度14年之和为6.91,位列全省末尾,意味着该市两系统相互依赖和影响的程度极低,该市水资源系统和种植结构系统综合发展指数分别处在全省倒一和第一的位置.从水资源系统看,该市人均水资源量少但人均用水量高、第一产业用水占比大、水资源开发利用率高.建议该市加大农业现代化生产要素的投入,改善农业节水灌溉方式,提高农业用水效率[19 ] . ...

黄河流域农业绿色发展水平区域差异及影响因素

2

2022

... 阳泉市14年复合系统耦合协调度总和为9.48,位列全省第一,呈现出极好的耦合协调关系,两系统的综合发展指数都很高,但耦合协调发展增速较低,尤其是2017—2020年其两系统综合发展指数都出现了不同程度的下降,与全省其他地市的上升趋势相反.从种植结构系统看,近年来阳泉市的农业机械化水平和农村用电量呈现下降趋势.为避免过度城市化导致农业用地的萎缩,要进一步加强对土地资源利用的监督,实施严格的耕地保护制度,控制好耕地资源数量和质量,科学提高耕作的质量[18 ] .太原市14年复合系统的耦合协调度总和为8.42,位列全省第二,其水资源系统综合发展指数很高但种植结构系统综合发展数值较低,阻碍了耦合协调度的良性发展.从种植结构系统看,太原市农业机械化水平高但粮食单产低,建议在充分高效利用水土资源的基础上,提高农业精细化生产,进一步提高作物单产[18 ] .吕梁市、晋城市和晋中市复合系统的耦合协调度14年之和分别为8.31、8.26和8.11,呈现出较好的耦合协调发展关系,说明三市两系统相互依赖和影响的程度较高.忻州市复合系统的耦合协调度14年之和为7.72,协调度水平在全省处于中等,水资源综合发展指数尚可,但种植结构系统综合发展指数稍差.从种植结构系统看,忻州市化肥施用强度大,农业机械化水平、劳均农业总产值、单位面积粮食产量均较低,说明该市可能存在滥用化肥的问题,建议进一步加强农田水利设施建设,以保证复合系统的良性发展[19 ] .长治市复合系统的耦合协调度14年之和为7.72,同样处于全省中等水平,水资源系统综合发展指数较高但种植结构系统全省最低,影响其种植结构系统发展的两个指标为农业机械化水平和劳均农业总产值.临汾市和朔州市复合系统耦合协调度14年之和分别为7.57和7.47,整体水平较低,说明两市面临较大的协调发展问题,均为水资源综合发展指数较低但种植结构系统较高.两市需加强政策引导,优化升级农业产业结构,推进农业集约化生产,降低生产成本,提高用水效率[20 ] .大同市复合系统的耦合协调度14年之和为7.40,全省排名仅高于运城市,水平很低,说明该市存在很大的协调发展问题.运城市复合系统的耦合协调度14年之和为6.91,位列全省末尾,意味着该市两系统相互依赖和影响的程度极低,该市水资源系统和种植结构系统综合发展指数分别处在全省倒一和第一的位置.从水资源系统看,该市人均水资源量少但人均用水量高、第一产业用水占比大、水资源开发利用率高.建议该市加大农业现代化生产要素的投入,改善农业节水灌溉方式,提高农业用水效率[19 ] . ...

... [19 ]. ...

三江平原地区粮食生产与水土资源配置的耦合关系研究

1

2020

... 阳泉市14年复合系统耦合协调度总和为9.48,位列全省第一,呈现出极好的耦合协调关系,两系统的综合发展指数都很高,但耦合协调发展增速较低,尤其是2017—2020年其两系统综合发展指数都出现了不同程度的下降,与全省其他地市的上升趋势相反.从种植结构系统看,近年来阳泉市的农业机械化水平和农村用电量呈现下降趋势.为避免过度城市化导致农业用地的萎缩,要进一步加强对土地资源利用的监督,实施严格的耕地保护制度,控制好耕地资源数量和质量,科学提高耕作的质量[18 ] .太原市14年复合系统的耦合协调度总和为8.42,位列全省第二,其水资源系统综合发展指数很高但种植结构系统综合发展数值较低,阻碍了耦合协调度的良性发展.从种植结构系统看,太原市农业机械化水平高但粮食单产低,建议在充分高效利用水土资源的基础上,提高农业精细化生产,进一步提高作物单产[18 ] .吕梁市、晋城市和晋中市复合系统的耦合协调度14年之和分别为8.31、8.26和8.11,呈现出较好的耦合协调发展关系,说明三市两系统相互依赖和影响的程度较高.忻州市复合系统的耦合协调度14年之和为7.72,协调度水平在全省处于中等,水资源综合发展指数尚可,但种植结构系统综合发展指数稍差.从种植结构系统看,忻州市化肥施用强度大,农业机械化水平、劳均农业总产值、单位面积粮食产量均较低,说明该市可能存在滥用化肥的问题,建议进一步加强农田水利设施建设,以保证复合系统的良性发展[19 ] .长治市复合系统的耦合协调度14年之和为7.72,同样处于全省中等水平,水资源系统综合发展指数较高但种植结构系统全省最低,影响其种植结构系统发展的两个指标为农业机械化水平和劳均农业总产值.临汾市和朔州市复合系统耦合协调度14年之和分别为7.57和7.47,整体水平较低,说明两市面临较大的协调发展问题,均为水资源综合发展指数较低但种植结构系统较高.两市需加强政策引导,优化升级农业产业结构,推进农业集约化生产,降低生产成本,提高用水效率[20 ] .大同市复合系统的耦合协调度14年之和为7.40,全省排名仅高于运城市,水平很低,说明该市存在很大的协调发展问题.运城市复合系统的耦合协调度14年之和为6.91,位列全省末尾,意味着该市两系统相互依赖和影响的程度极低,该市水资源系统和种植结构系统综合发展指数分别处在全省倒一和第一的位置.从水资源系统看,该市人均水资源量少但人均用水量高、第一产业用水占比大、水资源开发利用率高.建议该市加大农业现代化生产要素的投入,改善农业节水灌溉方式,提高农业用水效率[19 ] . ...

农业用水效率时空差异与影响因素分析

1

2022

... 复合系统耦合协调发展与众多要素有关,当水资源与种植结构间相互负向影响降到最低时,两者的耦合协调阶段才能达到最优状态[21 ] .山西省复合系统的耦合协调度空间上分布较为集中,但集聚程度不高.各地市之间应该加强协同带动作用,尤其是耦合协调度较高的地区可以向邻近周边地市分享经验和技术,形成对周围地区的优势辐射,共同推动全省水资源与种植结构的可持续良性发展. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号