0 引言

黄河流域是中国重要的经济地带和生态屏障。从经济贡献来看,黄河流经河南、山东、四川、内蒙古4个产粮大省(区),2022年四省(区)粮食产量占比达28.8%;同时,黄河流域是重要的能源生产基地,陕甘宁地区拥有丰富的天然气资源,内蒙古、甘肃等地可再生能源发展潜力巨大。从生态安全来看,黄河作为中国西北、华北的重要水源,是中国12%人口的水源;黄河流域连接了三江源、汾渭平原等一系列“生态高地”,具有水源涵养、气候调节等生态功能。2020年中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,沿黄各省(区)也相继出台了对应政策。在多方积极治理下,黄河流域生态保护取得了一定成效,但黄河流域的生态保护与高质量发展仍面临巨大挑战。首先,黄河流域的生态敏感区和脆弱区面积大[1 ] ,水资源问题严峻[2 ] ,生态系统不稳定。其次,域内各区域间经济发展水平失衡、产业层次偏低、能源结构偏重与生态环境修复的矛盾依旧存在[3 -4 ] ,如何进一步推动生态保护与经济发展协同共进仍然是重中之重。黄河流域生态环境状况直接关系到人民的生产生活福祉,也影响着全国的生态安全和可持续发展。因此,客观有效地评价黄河流域的生态现状与时空演进特征,对于更好地推进黄河流域生态文明建设和经济高质量发展,有着重要的理论和现实意义。

近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平。张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性。对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] 。睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化。李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征。周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进。生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性。生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献。相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] 。就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛。郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升。杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能。钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局。

当前学者们对黄河流域生态评价与高质量发展做了一些探索,但也存在一定不足:首先,多数文献仅测算了黄河流域全局省域或局部城市的生态足迹,对于全域城市层面的生态足迹还存在测度区域较窄、缺乏全流域比较、时空趋势分析不全面等问题。其次,当前黄河流域生态保护与经济增长的矛盾依然突出,对于经济发展对生态足迹的影响尤其是空间效应分析还相对匮乏。基于此,本文在测度黄河流域城市生态足迹基础上,从流域、账户等多维度视角考察生态足迹的时空分异规律,并实证检验黄河流域生态足迹变化的驱动因素及空间效应。本文可能的边际贡献:①基于地级市样本数据,以跨区域视角将黄河流域整体作为研究对象刻画全流域生态足迹及赤字水平,丰富了以流域为串联的跨区域生态足迹研究;②引入环境库兹涅茨曲线(EKC曲线),重点考察全域以及分流域经济增长对于生态足迹的影响,为不同流域、不同发展阶段区域的生态治理提供了借鉴依据;③进一步考察经济增长对生态足迹影响的空间效应,补充了EKC曲线空间效应的相关研究内容。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 生态指标的测度

生态足迹。将人类对生态资源及能源的消费量转化为相应生产性土地或水域面积并加总得到生态足迹[21 ] :

E F = N ⋅ e f = N ⋅ ∑ i = 1 n a a i = N ∑ i = 1 n ∑ j = 1 m r j c i p i (1)

式中:EF 是总生态足迹;N 是人口数;ef 是人均生态足迹;aai 是人均i 种消费商品折算的生物生产土地面积;ci 是i 种消费商品的总消费量;pi 是i 种消费商品的全球平均生产能力;rj 是为了将不同生产性生物土地类型的单位面积生产能力进行转化的均衡因子。

生态承载力。生态承载力为某一区域的生态系统可以提供的生物生产性土地和水域的总量:

E C = 0.88 ∑ j = 1 m a j ⋅ r j ⋅ y j (2)

式中:EC 为生态承载力;aj 为第j 种生产性土地或水域的实际面积;yj 是第j 类生态生产性土地的产量因子,其目的是去除不同地区的生产能力差异。世界环境与发展委员会提出,不能将所有生产性土地用于人类消费,应预留12%的土地保护生物多样性,因此以88%的土地计算承载力。

生态盈亏。将生态足迹减去生态承载力则得到生态盈余:

E S = E C - E F = - E D (3)

式中:ES 为生态盈余;ED 为生态赤字。生态盈余越大,生态赤字越小,表明区域生态压力越小。

生态足迹广度及深度。足迹深度表示人类对自然资本存量的需求,足迹广度表征人类对自然资本流量的占用大小。本文参考方恺[22 ] 、方恺等[23 ] 的研究结果:

E F d e p t h = E F E C = E C - E S E C = E C + E D E C = 1 + E D E C (4)

E F s i z e = m i n { E F , E C } (5)

式中:EF depth 为足迹深度;EF size 为足迹广度,其余指标含义同上。

1.1.2 环境库兹涅茨曲线及空间计量模型设定

环境库兹涅茨曲线。本文选择经济发展水平的二次项和一次项以及其他控制变量作为解释变量。一般的环境库兹涅茨曲线的模型形式为:

l n s t z j i t = β 0 + β 1 l n p e r _ G D P i t + β 2 ( l n p e r _ G D P i t ) 2 + β 3 C o n t r o l s i t + ε i t (6)

式中:lnstzjit 为第i 个城市在t 年时的生态足迹对数值,表征环境质量的高低;lnper_GDPit 第i 个城市在t 年时的人均GDP的对数值;Controlsit 为控制变量组;εit 为随机误差项;β 0 、β 1 、β 2 、β 3 为待估参数。

空间计量模型。邻近的地理区位会降低运输成本,加之生态面貌、人文环境的相似,使得经济增长对于生态足迹的影响存在溢出效应,所以设定空间计量模型下的EKC曲线是必要的。常见的空间计量模型形式为空间误差模型(SEM)、空间自回归模型(SAR)、空间杜宾模型(SDM)。一般的空间计量模型形式为:

Y = ρ W Y + X β + θ W X + μ μ = λ W μ + ε , ε ∼ N [ 0 , σ 2 I ] (7)

式中:Y 表示被解释变量;X 为解释变量;β 为回归系数;W λ 为空间误差回归系数;μ 和ε 为随机误差项,ε 服从正态分布;ρ 和θ 代表空间相关系数。当ρ =0,θ =0且λ ≠0时,模型为SEM;当λ =0,ρ ≠0且θ =0,模型为SAR;当λ =0,ρ ≠0且θ ≠0,模型为SDM。

为保证结果的稳健性,本文选择3类空间权重矩阵对模型进行回归拟合:空间反距离权重为球面距离的倒数;空间反平方距离权重为球面距离平方的倒数;经济地理嵌套矩阵为球面距离的倒数与人均GDP相乘所得。

1.2 数据说明

1.2.1 研究区域

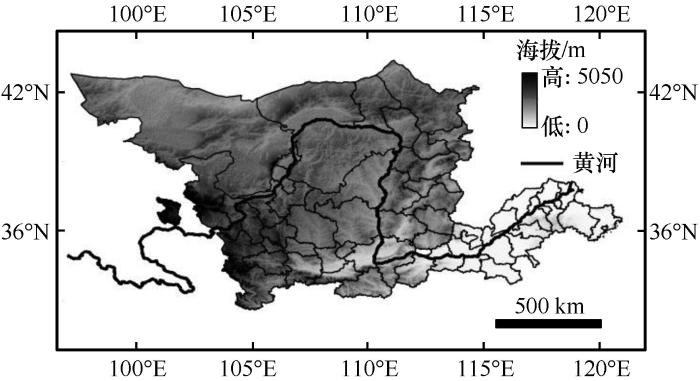

《中华人民共和国黄河保护法》规定:黄河流域是指黄河干流、支流和湖泊的集水区域所涉及的途经省(区)相关县级行政区域。受限于数据的可得性,本文研究对象为黄河干流、支流和湖泊的集水区域所相关地级市行政区域。根据水利部公布的《黄河干支流目录》,对目录中包括一级、二级支流流经地域进行整理,并剔除数据缺失较为严重的地级市。此外,剔除行政级别为县级市的济源市,最终剩余如图1 所示的研究区域,包括61个地级市样本数据。

图1

图1

研究区域概况

注: 基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站审图号为GS(2016)2923号的标准地图制作,底图无修改

Fig.1

Overview of the research area

1.2.2 账户分类及设计

生态足迹的计算分为生物账户及能源账户,参照党小虎等[24 ] 、张津瑞等[25 ] 的做法,在生物账户中主要考虑黄河流域农牧产品(表1 )。表1 农牧产品基本涵盖黄河流域内的绝大部分产品,除此以外的其他农作物产量较低,因此可以忽略。能源账户需将能源转化为热值,并采用世界上单位化石燃料生产土地面积的平均发热量标准转化为土地面积。

1.2.3 数据来源

数据来源于各地级市统计年鉴、统计公报,各省份统计年鉴,《中国城市统计年鉴》等。当年各地市生产生物性土地面积数据来源于Yang等[26 ] 的研究,根据各类生物生产性土地的30 m×30 m栅格数据,将数据矢量化后进行匹配,得到地级市各类土地的面积数据。均衡因子与产量因子参考Wackenagel等[12 ] 的研究,选取数据如表2 所列。全球农作物平均产量数据源于联合国粮食及农业组织。

本文控制变量组参考王松茂等[27 ] 、Charfeddine等[28 ] 的研究,选取了基础设施建设水平、创新水平、互联网专业化程度、产业结构、政府干预水平等变量作为控制变量。描述性统计结果如表3 所列。

2 生态足迹测度及其时空分异

2.1 生态足迹整体时序演进

由于黄河流域绝大部分城市处于生态赤字的状态,仅有个别城市个别年份生态承载力大于生态足迹,因此本文足迹广度与生态承载力基本一致,后续不再赘余分析。总体来看,黄河流域生态足迹远高于生态承载力水平,大部分地区呈现赤字状态且为扩大趋势,其中能源账户的生态赤字占比达64%(图2 )。虽然全区域整体生态质量仍在持续恶化,但生物账户足迹和赤字逐年改善,生态治理效果逐步显现。黄河流域生态足迹逐年攀升,虽然在2015、2016年有所回落,但基本呈现增长趋势。分账户来看,能源账户生态足迹增长迅速,而生物账户近些年呈现下降趋势,2007年前生态足迹增长主要依靠生物账户推动,在2007年后能源账户成为影响生态足迹增长的主要原因。生态承载力整体上呈现缓慢下降的趋势,由于生态足迹远大于生态承载力,黄河流域绝大部分区域均处于生态赤字的状态,且赤字数值逐年增大,增长态势与生态足迹基本保持一致。足迹深度和广度分别反映了消耗自然资本存量的程度和生态系统提供的自然资本流量水平。从图2 D来看,足迹深度增幅较大,而足迹广度持续下降,说明生态系统产生的自然资本流量不断减少,但是人类活动需要消耗的资源不降反升,流量资本无法满足人类需求,因此消耗的生态资源存量数越来越大。

图2

图2

黄河流域生态指标时序变化

Fig.2

Temporal variation of ecological indicators in the Yellow River Basin

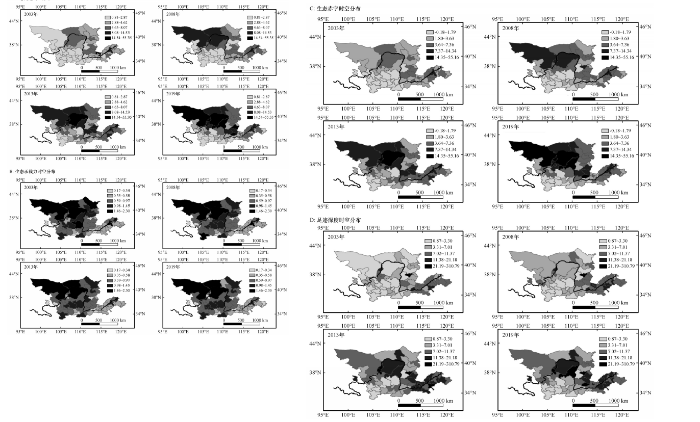

2.2 市级层面生态足迹时空分异

从空间来看,生态足迹、生态赤字与足迹深度基本维持从西南到东北先增后减的态势,在西南地区最小,其次为东部地区,西北地区最大。生态足迹与赤字存在两个明显的高集聚区,西北地区以阿拉善盟、乌海等城市最大,达到了第五阶梯,东部地区以济南、滨州两个第四阶梯城市为中心,两个集聚中心周围有第二、三、四级城市分布。造成这两个聚集区的原因存在差异:西北地区高足迹城市为资源型城市,对煤炭等不可再生能源消费量巨大;而东部地区耕地粮食产量大、供应量多因而生态足迹较高。西南地区没有明显的中心城市,足迹与赤字普遍分布在第一阶段,是黄河流域中生态足迹及赤字最小的区域(图3 )。

图3

图3

黄河流域生态指标时空分布

Fig.3

Spatial and temporal distribution of ecological indicators in the Yellow River Basin

从时间来看,黄河流域城市生态足迹变化趋势存在显著差距,大部分城市生态足迹上升较快,涨幅较大,尤其是内蒙古、山西的部分地区。甘肃南部及陕西中北部地区生态赤字较小并且在逐步改善,基本处于第一阶梯。定西、陇南等城市一直保持在第一阶梯,宝鸡、铜川等城市生态足迹与赤字在达到峰值后逐步下降,最终在2019年回归至第一阶梯。第二阶梯的城市主要在河南、山东及内蒙古东部,大部分城市的变化不明显,有所上升但幅度较小,基本分散在第二至第四区间内。与生态足迹变化趋势不同的是,河南、山东、山西南部等地的足迹深度居高不下,一直保持在第四、五阶梯(图3 )。这可能是由于工业化带来了对能源和资源的大量需求,当地重化工业产生大量的能源消耗和污染物排放;同时这些地区也是中国的重要粮食产区,农业生产对土地、水资源等自然资源的需求大,也导致了土地退化和水资源过度利用,进一步增加了生态足迹深度。

2.3 上中下游生态足迹

黄河自源头至内蒙古托克托县河口镇为上游,从河口镇至河南荥阳市桃花峪为中游,自桃花峪以下至入海口为下游。黄河流域不同流段生态足迹及生态赤字表现迥异,上游增长趋势明显,中游保持稳定,而下游开始进入下降通道(图4 )。下游的足迹与赤字已由第一降至第三,中游自2017年以来有下降趋势,可见随着流域生态治理的深入开展,中下游生态环境得到明显改善,但上游生态治理仍然任重道远。这可能是经济发展水平导致的差异性,中下游经济增长已经或即将越过环境库兹涅茨曲线的拐点。值得注意的是,在研究期内的生态足迹与生态赤字曾出现过短期的下降,但是无法保持下降态势,往往在下降之后很快增长甚至反超原先的数值,这说明很多地区还存在短视行为,缺乏生态治理的长效机制。

图4

图4

黄河流域上中下游生态指标时序

Fig.4

Time sequence of ecological indicators in the upper, middle and lower reaches of the Yellow River Basin

分土地类型来看,上游赤字主要集中于能源账户,而中下游赤字集中于生物账户(图5 )。从生物账户来看,耕地方面下游生态足迹最大,但生态承载力最小,导致下游的耕地赤字水平高于中上游。原因在于下游的河南、山东均为产粮大省,而人均耕地面积却显著小于上游,对耕地的消耗巨大但耕地的承载力不足。林地方面中上游的生态足迹高于下游,但低于其生态承载力,因此中上游林地处于生态盈余状态;下游林地生态足迹较小,但是林地面积小、承载力不足,导致存在小幅度的生态赤字,总体上黄河流域林地的生态治理效果较为明显。草地方面全流域生态状况都得到明显改善。下游的足迹与赤字较大,但近年来也处于下降趋势;上游的生态承载力较大,草地生态处于盈余状态。这是由于黄河流域上游的内蒙古牧区是中国草地分布最广的地区,且草地治理是上游生态治理的重中之重。水域方面山东渔业比上中游发达,因此下游的水域生态足迹高于中上游。从能源账户来看,上游建设用地、化石燃料用地的生态足迹均强于其他地域。由于化石燃料用地的生态承载力为0,且上游的建设用地生态承载力最低,因此上游成为能源账户生态赤字最大的流域。

图5

图5

黄河流域上中下游生态指标分解时序

Fig.5

Time sequence of decomposition of ecological indicators in the upper, middle and lower reaches of the Yellow River Basin

3 基于环境库兹涅茨曲线的黄河流域生态足迹影响因素的实证检验

本文使用生态足迹表征生态环境质量,以人均GDP代表经济发展水平,检验环境质量与经济发展的关系。此外,经济增长不仅会对本地区的生态环境产生影响,同时也可能会对周边地区产生“虹吸”或者“扩散”效应,进而间接影响周边地区的生态足迹水平,因此本文同时探究EKC曲线的空间效应。经过计算,莫兰指数显著为正,说明生态足迹存在空间相关性。为了确定空间面板模型的具体形式,对3种权重下的LM检验、LR检验、Wald检验结果进行分析,最终选择SEM与SAR进行拟合。

3.1 基准回归结果

对不同的权重矩阵,分别建立SEM与SAR模型,并同时控制个体与时间固定效应,结果如表4 所列。不同回归模型的结果较为一致,具有稳健性。以反距离空间矩阵建立的SAR模型为例,经济发展水平的一次项与二次项均大于0且曲线拐点位于小于lnper_GDP 的左侧,说明现阶段经济发展水平的上升会提升生态足迹水平,黄河流域整体仍处于EKC的左端,部分地区粗放式的增长模式会加剧生态资源的消耗,生态恶化程度近年来虽然有所减缓但并未根本扭转。从空间效应来看,经济发展水平的直接效应显著为正,说明当地经济发展会提高生态足迹;间接效应为负,当本地经济发展会降低邻近地区的生态足迹,产生“虹吸”效应,这是由于本地经济水平高,也意味着有更强的消费能力和市场需求,可以吸引邻近地区提供更多的商品以及服务,从而降低邻近地区对自然资源的依赖和对环境的开发。

3.2 异质性

表5 展示了上中下游EKC曲线的回归结果以及空间效应。上中下游处于不同的经济发展时期,其直接、间接效应也存在显著差异。上游经济发展水平的一次项系数β 1 不显著,二次项系数β 2 显著为正,说明上游处于EKC曲线的初始阶段,经济增长会推动生态足迹的加速增长,生态环境加速恶化;中游经济发展水平二次项系数β 2 不显著,一次项系数β 1 显著为正,说明中游经济发展仍会提高生态足迹,但是增长速度低于上游,仍然处于EKC曲线的上升阶段,未出现拐点;下游经济发展水平二次项系数β 2 显著为负,一次项系数β 1 不显著,随着经济增长,生态足迹呈现下降趋势,说明黄河流域的下游已经越过了EKC曲线拐点,经济发展与环境改善实现了良性互动,绿色高质量发展取得了阶段性成效。

从间接效应来看,上游的空间效应不显著,中游表现为“虹吸”效应,下游表现为“扩散”效应。上游空间效应不显著的原因在于西北地区市域面积较大与外围城市运输成本较高,与周边地区进行生产生活交易较为困难,因此空间效应不显著。中游的间接效应显著为正,表明中游城市经济发展水平越高,越有利于降低邻近地区的生态足迹。随着经济的发展,城市间的发展存在梯度落差,中心城市对生产要素的需求扩大,因此产生由中小城市向中心城市单向转移的“虹吸”效应。下游间接效应显著为负,作为黄河流域内经济发展最为先进地区,中心地区产业经济发展逐渐成熟,生产要素价格上升,企业往往会将生产线转移至邻近地区,带动了生产要素向邻近地区的回流,因而产生“扩散”效应。

4 结论与建议

4.1 结论

总体来看,2003—2019年黄河流域生态足迹远高于生态承载力,导致大部分地区呈现生态赤字状态且为扩大趋势,虽然全区域整体生态质量仍在持续恶化,生态赤字主要来源于化石燃料用地以及耕地,林地和建筑用地处于盈余状态,生态治理效果逐步显现。

从区域异质性来看,生态足迹与赤字在西北和东部存在两个明显的高集聚区。黄河流域不同流段生态足迹及生态赤字表现迥异,上游增长趋势明显,中游保持稳定,而下游开始进入下降通道,下游已由最初的最高者变为了最低者。上游能源账户生态赤字较大,中下游生物账户生态赤字较大。

根据回归结果可知,现阶段黄河流域经济发展会降低环境质量,处于环境库兹涅茨曲线左端。分流域来看,中上游经济增长均可提高生态足迹,且上游的提升速度高于中游,下游的经济增长可以降低生态足迹。各地区的空间效应亦不相同,上游没有明显的空间效应,中游为“虹吸”效应,而下游为“扩散”效应。

4.2 建议

根据区域特征构建不同的保护模式及发展模式。不同流域、不同的地形地貌生态足迹、生态承载力与生态赤字不同,治理也应有所侧重。上游处于高原山区,应以涵养水源、保护生物多样性为重点,加强山水林田湖草沙系统治理。中游主要处于矿物质资源较为丰富的环境结构中,能源消耗以化石燃料为主,因此首先要督促工业污染减排,降低氮氧排放强度,提高固废处理能力。下游经济较为发达,生态足迹较低,但是生态承载力也低,生态环境较为脆弱,因此下游应增大对湿地、滩涂的保护修复力度,继续推进退耕还湿、退耕还滩工作,提高湿地净化能力。

培育现代产业体系,完善农牧业产业链结构,推进能源革命。着力降低生态足迹,应从生物账户与能源账户两个角度入手。一方面要完善农牧业产业链结构,推动农牧业绿色转型,推动农牧产品生态化、循环化、智能化。延伸农业产业链,促进畜牧业绿色循环发展。另一方面,要深入推进能源革命,推动清洁能源发展,将“双碳”目标纳入生态文明建设整体布局中,大力发展非化石能源。加快能源技术创新,推动解决清洁能源供需逆向分布的问题,完善能源价格形成和交易机制,提高能源安全供应水平。

加强流域生态治理的统筹协调,建立生态治理协同合作机制,实现黄河流域生态保护责任共担。首先,要建立统一的环境监测和评估网络,通过合作交流平台加强各地的信息对接,共享环境数据。其次,在环境监测的基础上,深入推进生态环境共保联治,针对部分地区突出的矿区污染、水污染、空气污染等问题加强政府间合作,统一规划跨区域环境治理方案。最后,要加强跨区域技术交流与合作,推动环境友好型技术的跨区域推广和应用,共同应对环境污染和资源浪费等问题。

参考文献

View Option

[1]

茹少峰 ,马茹慧 黄河流域生态环境脆弱性评价、空间分析及预测

[J].自然资源学报 ,2022 ,37 (7 ):1722 -1734 .

[本文引用: 1]

[2]

李汝资 ,白昳 ,周云南 ,等 黄河流域水资源利用与经济增长脱钩及影响因素分解

[J].地理科学 ,2023 ,43 (1 ):110 -118 .

[本文引用: 1]

[3]

乔家君 ,朱乾坤 ,辛向阳 黄河流域农区贫困特征及其影响因素

[J].资源科学 ,2020 ,42 (1 ):184 -196 .

[本文引用: 1]

[4]

于法稳 ,方兰 黄河流域生态保护和高质量发展的若干问题

[J].中国软科学 ,2020 (6 ):85 -95 .

[本文引用: 1]

[5]

张国兴 ,张婧钰 ,周桂芳 黄河流域资源型城市生态安全等级边界及演化趋势

[J].资源科学 ,2023 ,45 (4 ):762 -775 .

[本文引用: 1]

[6]

徐维祥 ,郑金辉 ,王睿 ,等 黄河流域城市生态效率演化特征及门槛效应

[J].地理科学 ,2022 ,42 (1 ):74 -82 .

[本文引用: 1]

[7]

李贝歌 ,胡志强 ,苗长虹 ,等 黄河流域工业生态效率空间分异特征与影响因素

[J].地理研究 ,2021 ,40 (8 ):2156 -2169 .

[本文引用: 1]

[8]

睢党臣 ,张扬 ,孟望生 黄河流域经济绿色发展效率测度及其空间分异研究

[J].统计与决策 ,2023 ,39 (2 ):116 -119 .

[本文引用: 1]

[9]

李光勤 ,方徐兵 黄河流域绿色发展水平时空演变特征

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (4 ):129 -139 .

[本文引用: 1]

[10]

周福礼 ,海盼盼 ,王雪妮 黄河流域绿色发展效率时空演进:基于多周期两阶段DEA模型

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (3 ):95 -104 .

[本文引用: 1]

[11]

Rees W E Ecological footprints and appropriated carrying capacity:what urban economics leaves out

[J].Environment and Urbanization ,1992 ,4 (2 ):121 -130 .

[本文引用: 1]

[12]

Wackernagel M Rees W Our Ecological Footprint:Reducing Human Impact on the Earth [M].Gabriola Island,Canada :New Society Publishers ,1996 :56 -76 .

[本文引用: 2]

[13]

史丹 ,王俊杰 基于生态足迹的中国生态压力与生态效率测度与评价

[J].中国工业经济 ,2016 (5 ):5 -21 .

[本文引用: 1]

[14]

刘某承 ,李文华 基于净初级生产力的中国生态足迹均衡因子测算

[J].自然资源学报 ,2009 ,24 (9 ):1550 -1559 .

[本文引用: 1]

[15]

刘某承 ,李文华 ,谢高地 基于净初级生产力的中国生态足迹产量因子测算

[J].生态学杂志 ,2010 ,29 (3 ):592 -597 .

[16]

张恒义 ,刘卫东 ,王世忠 ,等 “省公顷”生态足迹模型中均衡因子及产量因子的计算:以浙江省为例

[J].自然资源学报 ,2009 ,24 (1 ):82 -92 .

[本文引用: 1]

[17]

贺成龙 ,吴建华 ,刘文莉 改进投入产出法在生态足迹中的应用

[J].资源科学 ,2008 ,30 (12 ):1933 -1939 .

[本文引用: 1]

[18]

陈惠雄 ,鲍海君 经济增长、生态足迹与可持续发展能力:基于浙江省的实证研究

[J].中国工业经济 ,2008 (8 ):5 -14 .

[本文引用: 1]

[19]

郭婧 ,魏珍 ,周华坤 黄河上游地区三维生态足迹自然资本可持续评价及驱动力

[J].草地学报 ,2024 ,32 (1 ):284 -296 .

[本文引用: 1]

[20]

杨屹 ,杨凤仪 ,蔡梓萱 黄河流域城市群资源环境承载力演变特征及驱动因素研究:以关中平原城市群为例

[J].环境科学学报 ,2022 ,42 (2 ):476 -485 .

[本文引用: 1]

[21]

钟妮栖 ,夏瑞 ,张慧 ,等 黄河流域城市群水资源利用与经济发展脱钩关系研究

[J].环境科学研究 ,2024 ,37 (1 ):102 -113 .

[本文引用: 2]

[22]

方恺 生态足迹深度和广度:构建三维模型的新指标

[J].生态学报 ,2013 ,33 (1 ):267 -274 .

[本文引用: 1]

[23]

方恺 , Heijungs R 自然资本核算的生态足迹三维模型研究进展

[J].地理科学进展 ,2012 ,31 (12 ):1700 -1707 .

[本文引用: 1]

[24]

党小虎 ,吴彦斌 ,刘国彬 ,等 生态建设15年黄土高原生态足迹时空变化

[J].地理研究 ,2018 ,37 (4 ):761 -771 .

[本文引用: 1]

[25]

张津瑞 ,施国庆 长江中游城市群生态承载力差异的比较研究

[J].长江流域资源与环境 ,2020 ,29 (8 ):1694 -1702 .

[本文引用: 1]

[26]

Yang J Huang X 30 m annual land cover and its dynamics in China from 1990 to 2019

[J].Earth System Science Data Discussions ,2021 ,13 (8 ):3907 -3925 .

[本文引用: 1]

[27]

王松茂 ,牛金兰 山东省旅游经济与城市生态韧性协同演化研究

[J].地理学报 ,2023 ,78 (10 ):2591 -2608 .

[本文引用: 1]

[28]

Charfeddine L Mrabet Z The impact of economic development and social-political factors on ecological footprint:a panel data analysis for 15 MENA countries

[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews ,2017 ,76 :138 -154 .

[本文引用: 1]

黄河流域生态环境脆弱性评价、空间分析及预测

1

2022

... 黄河流域是中国重要的经济地带和生态屏障.从经济贡献来看,黄河流经河南、山东、四川、内蒙古4个产粮大省(区),2022年四省(区)粮食产量占比达28.8%;同时,黄河流域是重要的能源生产基地,陕甘宁地区拥有丰富的天然气资源,内蒙古、甘肃等地可再生能源发展潜力巨大.从生态安全来看,黄河作为中国西北、华北的重要水源,是中国12%人口的水源;黄河流域连接了三江源、汾渭平原等一系列“生态高地”,具有水源涵养、气候调节等生态功能.2020年中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,沿黄各省(区)也相继出台了对应政策.在多方积极治理下,黄河流域生态保护取得了一定成效,但黄河流域的生态保护与高质量发展仍面临巨大挑战.首先,黄河流域的生态敏感区和脆弱区面积大[1 ] ,水资源问题严峻[2 ] ,生态系统不稳定.其次,域内各区域间经济发展水平失衡、产业层次偏低、能源结构偏重与生态环境修复的矛盾依旧存在[3 -4 ] ,如何进一步推动生态保护与经济发展协同共进仍然是重中之重.黄河流域生态环境状况直接关系到人民的生产生活福祉,也影响着全国的生态安全和可持续发展.因此,客观有效地评价黄河流域的生态现状与时空演进特征,对于更好地推进黄河流域生态文明建设和经济高质量发展,有着重要的理论和现实意义. ...

黄河流域水资源利用与经济增长脱钩及影响因素分解

1

2023

... 黄河流域是中国重要的经济地带和生态屏障.从经济贡献来看,黄河流经河南、山东、四川、内蒙古4个产粮大省(区),2022年四省(区)粮食产量占比达28.8%;同时,黄河流域是重要的能源生产基地,陕甘宁地区拥有丰富的天然气资源,内蒙古、甘肃等地可再生能源发展潜力巨大.从生态安全来看,黄河作为中国西北、华北的重要水源,是中国12%人口的水源;黄河流域连接了三江源、汾渭平原等一系列“生态高地”,具有水源涵养、气候调节等生态功能.2020年中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,沿黄各省(区)也相继出台了对应政策.在多方积极治理下,黄河流域生态保护取得了一定成效,但黄河流域的生态保护与高质量发展仍面临巨大挑战.首先,黄河流域的生态敏感区和脆弱区面积大[1 ] ,水资源问题严峻[2 ] ,生态系统不稳定.其次,域内各区域间经济发展水平失衡、产业层次偏低、能源结构偏重与生态环境修复的矛盾依旧存在[3 -4 ] ,如何进一步推动生态保护与经济发展协同共进仍然是重中之重.黄河流域生态环境状况直接关系到人民的生产生活福祉,也影响着全国的生态安全和可持续发展.因此,客观有效地评价黄河流域的生态现状与时空演进特征,对于更好地推进黄河流域生态文明建设和经济高质量发展,有着重要的理论和现实意义. ...

黄河流域农区贫困特征及其影响因素

1

2020

... 黄河流域是中国重要的经济地带和生态屏障.从经济贡献来看,黄河流经河南、山东、四川、内蒙古4个产粮大省(区),2022年四省(区)粮食产量占比达28.8%;同时,黄河流域是重要的能源生产基地,陕甘宁地区拥有丰富的天然气资源,内蒙古、甘肃等地可再生能源发展潜力巨大.从生态安全来看,黄河作为中国西北、华北的重要水源,是中国12%人口的水源;黄河流域连接了三江源、汾渭平原等一系列“生态高地”,具有水源涵养、气候调节等生态功能.2020年中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,沿黄各省(区)也相继出台了对应政策.在多方积极治理下,黄河流域生态保护取得了一定成效,但黄河流域的生态保护与高质量发展仍面临巨大挑战.首先,黄河流域的生态敏感区和脆弱区面积大[1 ] ,水资源问题严峻[2 ] ,生态系统不稳定.其次,域内各区域间经济发展水平失衡、产业层次偏低、能源结构偏重与生态环境修复的矛盾依旧存在[3 -4 ] ,如何进一步推动生态保护与经济发展协同共进仍然是重中之重.黄河流域生态环境状况直接关系到人民的生产生活福祉,也影响着全国的生态安全和可持续发展.因此,客观有效地评价黄河流域的生态现状与时空演进特征,对于更好地推进黄河流域生态文明建设和经济高质量发展,有着重要的理论和现实意义. ...

黄河流域生态保护和高质量发展的若干问题

1

2020

... 黄河流域是中国重要的经济地带和生态屏障.从经济贡献来看,黄河流经河南、山东、四川、内蒙古4个产粮大省(区),2022年四省(区)粮食产量占比达28.8%;同时,黄河流域是重要的能源生产基地,陕甘宁地区拥有丰富的天然气资源,内蒙古、甘肃等地可再生能源发展潜力巨大.从生态安全来看,黄河作为中国西北、华北的重要水源,是中国12%人口的水源;黄河流域连接了三江源、汾渭平原等一系列“生态高地”,具有水源涵养、气候调节等生态功能.2020年中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,沿黄各省(区)也相继出台了对应政策.在多方积极治理下,黄河流域生态保护取得了一定成效,但黄河流域的生态保护与高质量发展仍面临巨大挑战.首先,黄河流域的生态敏感区和脆弱区面积大[1 ] ,水资源问题严峻[2 ] ,生态系统不稳定.其次,域内各区域间经济发展水平失衡、产业层次偏低、能源结构偏重与生态环境修复的矛盾依旧存在[3 -4 ] ,如何进一步推动生态保护与经济发展协同共进仍然是重中之重.黄河流域生态环境状况直接关系到人民的生产生活福祉,也影响着全国的生态安全和可持续发展.因此,客观有效地评价黄河流域的生态现状与时空演进特征,对于更好地推进黄河流域生态文明建设和经济高质量发展,有着重要的理论和现实意义. ...

黄河流域资源型城市生态安全等级边界及演化趋势

1

2023

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

黄河流域城市生态效率演化特征及门槛效应

1

2022

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

黄河流域工业生态效率空间分异特征与影响因素

1

2021

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

黄河流域经济绿色发展效率测度及其空间分异研究

1

2023

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

黄河流域绿色发展水平时空演变特征

1

2021

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

黄河流域绿色发展效率时空演进:基于多周期两阶段DEA模型

1

2022

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

Ecological footprints and appropriated carrying capacity:what urban economics leaves out

1

1992

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

2

1996

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

... 数据来源于各地级市统计年鉴、统计公报,各省份统计年鉴,《中国城市统计年鉴》等.当年各地市生产生物性土地面积数据来源于Yang等[26 ] 的研究,根据各类生物生产性土地的30 m×30 m栅格数据,将数据矢量化后进行匹配,得到地级市各类土地的面积数据.均衡因子与产量因子参考Wackenagel等[12 ] 的研究,选取数据如表2 所列.全球农作物平均产量数据源于联合国粮食及农业组织. ...

基于生态足迹的中国生态压力与生态效率测度与评价

1

2016

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

基于净初级生产力的中国生态足迹均衡因子测算

1

2009

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

基于净初级生产力的中国生态足迹产量因子测算

0

2010

“省公顷”生态足迹模型中均衡因子及产量因子的计算:以浙江省为例

1

2009

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

改进投入产出法在生态足迹中的应用

1

2008

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

经济增长、生态足迹与可持续发展能力:基于浙江省的实证研究

1

2008

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

黄河上游地区三维生态足迹自然资本可持续评价及驱动力

1

2024

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

黄河流域城市群资源环境承载力演变特征及驱动因素研究:以关中平原城市群为例

1

2022

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

黄河流域城市群水资源利用与经济发展脱钩关系研究

2

2024

... 近年来,研究黄河流域生态环境的文献主要关于评价测度,大多数学者从生态安全、生态效率等方面测度黄河流域生态水平.张国兴等[5 ] 使用SDI模型构建生态安全评价体系,研究黄河流域资源型城市时空分布特征、转移规律以及收敛性.对生态效率的评价主要使用SBM-DEA方法[6 -7 ] .睢党臣等[8 ] 将生态效率与经济全要素生产率相结合,测算了黄河流域绿色发展效率,分析发现了绿色发展效率均呈“V”型变化.李光勤等[9 ] 测算了黄河流域绿色全要素生产率,发现黄河流域绿色发展总体水平不高,且呈现出缓慢的波浪式上升特征.周福礼等[10 ] 构建多周期两阶段DEA模型,测算了黄河流域省市的绿色发展效率,对于时空格局分析了动态演进.生态足迹概念最早由Rees[11 ] 提出,并与Wackernagel等[12 ] 共同确定了生态足迹的计算方法,这一方法不仅可以规避货币化评估的影响,也可以体现出自然资源的独特性.生态足迹在被广为使用后,众多学者在模型解析[13 ] 、衡量均衡因子及产量因子[14 -16 ] 、拓宽模型形式[17 ] 等方面作出了贡献.相较于其他环境评价测度方式,生态足迹将人类对自然资源的消费量转化为生产性土地面积并与实际生态供给能力比较,得到环境质量的优劣,可以较为全面地评估某地的可持续发展能力,难以受到极端值影响[18 ] .就黄河流域而言,生态足迹在不同维度的应用较为广泛.郭婧等[19 ] 测算了黄河上游4省2012—2021年的三维生态足迹并进行驱动力分析,发现三维生态足迹波动上升.杨屹等[20 ] 以黄河流域内的关中平原城市群为例,以生态足迹为基础从多个维度评估承载力水平,发现黄河流域城市群存在因资源环境承载力超载而落入“中等收入陷阱”的可能.钟妮栖等[21 ] 测算了黄河流域城市群2010—2020年水资源生态足迹,发现其呈现由南向北依次减弱的空间分布格局. ...

... 生态足迹.将人类对生态资源及能源的消费量转化为相应生产性土地或水域面积并加总得到生态足迹[21 ] : ...

生态足迹深度和广度:构建三维模型的新指标

1

2013

... 生态足迹广度及深度.足迹深度表示人类对自然资本存量的需求,足迹广度表征人类对自然资本流量的占用大小.本文参考方恺[22 ] 、方恺等[23 ] 的研究结果: ...

自然资本核算的生态足迹三维模型研究进展

1

2012

... 生态足迹广度及深度.足迹深度表示人类对自然资本存量的需求,足迹广度表征人类对自然资本流量的占用大小.本文参考方恺[22 ] 、方恺等[23 ] 的研究结果: ...

生态建设15年黄土高原生态足迹时空变化

1

2018

... 生态足迹的计算分为生物账户及能源账户,参照党小虎等[24 ] 、张津瑞等[25 ] 的做法,在生物账户中主要考虑黄河流域农牧产品(表1 ).表1 农牧产品基本涵盖黄河流域内的绝大部分产品,除此以外的其他农作物产量较低,因此可以忽略.能源账户需将能源转化为热值,并采用世界上单位化石燃料生产土地面积的平均发热量标准转化为土地面积. ...

长江中游城市群生态承载力差异的比较研究

1

2020

... 生态足迹的计算分为生物账户及能源账户,参照党小虎等[24 ] 、张津瑞等[25 ] 的做法,在生物账户中主要考虑黄河流域农牧产品(表1 ).表1 农牧产品基本涵盖黄河流域内的绝大部分产品,除此以外的其他农作物产量较低,因此可以忽略.能源账户需将能源转化为热值,并采用世界上单位化石燃料生产土地面积的平均发热量标准转化为土地面积. ...

30 m annual land cover and its dynamics in China from 1990 to 2019

1

2021

... 数据来源于各地级市统计年鉴、统计公报,各省份统计年鉴,《中国城市统计年鉴》等.当年各地市生产生物性土地面积数据来源于Yang等[26 ] 的研究,根据各类生物生产性土地的30 m×30 m栅格数据,将数据矢量化后进行匹配,得到地级市各类土地的面积数据.均衡因子与产量因子参考Wackenagel等[12 ] 的研究,选取数据如表2 所列.全球农作物平均产量数据源于联合国粮食及农业组织. ...

山东省旅游经济与城市生态韧性协同演化研究

1

2023

... 本文控制变量组参考王松茂等[27 ] 、Charfeddine等[28 ] 的研究,选取了基础设施建设水平、创新水平、互联网专业化程度、产业结构、政府干预水平等变量作为控制变量.描述性统计结果如表3 所列. ...

The impact of economic development and social-political factors on ecological footprint:a panel data analysis for 15 MENA countries

1

2017

... 本文控制变量组参考王松茂等[27 ] 、Charfeddine等[28 ] 的研究,选取了基础设施建设水平、创新水平、互联网专业化程度、产业结构、政府干预水平等变量作为控制变量.描述性统计结果如表3 所列. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号