0 引言

毛乌素沙地、浑善达克沙地和科尔沁沙地地处中国北方半干旱、半湿润的农牧交错区,主要分布于内蒙古自治区,自然条件的不稳定性和脆弱性以及人地关系不甚协调造成了以风沙活动为主要形式的土地退化[1-2]。2021年,内蒙古沙区平均扬沙及以上等级沙尘日数达5.6 d[3],较北方地区均值多3.2 d;区域长期超载放牧导致约90%的天然草原发生退化,其中严重退化草地占60%以上[3-4],威胁着生态安全和人民的生产生活。沙地生态脆弱区形成了贫困与自然环境恶化的不良循环,截至2020年,内蒙古沙区平均农牧民可支配收入比全自治区低27%。2016年联合国可持续发展目标(SDGs)从3个维度的17个方向和169个具体目标提出了可持续发展的要求[5],如何提高沙区农牧民生活水平,实现人地系统协调,逆转经济社会非可持续性成为关键问题。因此,人地关系视角下的可持续发展水平评估和分析,对实现可持续发展目标和促进沙区健康发展具有重要意义,也为构建北疆绿色生态屏障提供科学依据。

人地系统可持续发展是人地系统具备并能长期而稳定地提供经济、社会和生态系统服务从而维持和提高人类福祉的综合能力[6]。人地系统的可持续性评估,是对区域内各人地关系的运行状况的衡量,需全面客观地分析整体系统的时间和空间发展,判定区域可持续发展的水平和阶段[7]。当前的评估方法主要有两类思路,一类是通过可持续性指数反映人地系统可持续性,主要包括生态足迹、环境绩效指数、绿色GDP和人类发展指数等[8-10]。另一类是建立可持续性指标体系进行综合评价,温琰茂等[11]较早提出由社会经济发展水平、资源环境的数量质量状况及其协调程度构成的人地系统可持续性评价体系。程钰等[12]构建综合指标体系评价了2001—2012年山东半岛蓝色经济区可持续发展趋势及类型。望元庆等[13]利用暴露-敏感-适应评估模型构建内蒙古沙区生态-经济-社会复合系统脆弱性评价指标体系。构建可持续性综合评价指标体系可从人口经济、社会现状和生态环境等方面综合性地说明、解释或预测区域可持续性发展,从时间和空间尺度上对子系统演变过程进行客观全面的辨析,清晰认识到其中现存问题,也兼顾其演进的过程和轨迹,对将来可持续性发展具有预测和警示作用。

沙地人地关系矛盾主要表现在土地供养能力与实际人口、牧草生产力与载畜量、农业活动与土壤侵蚀量、自然灾害与社会调控能力等方面[14]。所以解决沙地人地关系矛盾、推动经济发展和转型已愈发成为人们的共识,也为实现人与自然的协调发展带来更大挑战。近年来,许多学者从不同尺度和视角探究区域系统的脆弱性与人类经济活动的胁迫性权衡和适应等问题[15],冷疏影等[16]认识到中国脆弱生态区人口-资源-环境与发展的矛盾后,提出典型脆弱生态区可持续发展指标体系;王伟伟等[17]基于可持续性晴雨表方法定量评价了北方农牧交错带典型区可持续发展;韩丹等[18]通过能值分析法来评价和对比科尔沁沙地不同村落不同生产经营模式的可持续发展水平;陈臻琦等[19]运用暴露-敏感-适应模型建立评价指标体系,揭示了浑善达克沙地脆弱性趋势和时空格局。这些区域人地系统脆弱性和适应性定量评估对生态环境脆弱区的修复与社会可持续发展具有重要指导意义。然而,综合研究现状可以看出,当前评估多聚焦于可持续性的状态和能力,较少探讨可持续发展过程,且对不同地域的沙地缺乏统一性和差异性对比。我们对不同沙地可持续水平、趋势及其差异化特征的认知仍然不足。

因此,本研究以可持续性科学为理论基础,分别以毛乌素沙地、浑善达克沙地和科尔沁沙地腹地的内蒙古乌审旗、正蓝旗和奈曼旗为研究区,围绕人类活动强度、资源-能源状态、环境污染程度和调控能力四大指数构建人地系统可持续性综合评价体系,综合指数计算和模型分析,对比揭示生态环境脆弱与社会经济发展相对落后双重制约下研究区人地系统可持续性水平和趋势,以期为科学认知内蒙古沙区人地系统、解决人地关系矛盾、促进沙区可持续发展提供科学参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

图1

正蓝旗地处浑善达克沙地中南部,隶属于内蒙古自治区锡林郭勒盟。地势东高西低,海拔1 200~1 600 m,北部地处浑善达克沙地中段腹地,系沙地草原,由西北向东南方向分布流动沙丘、半固定沙丘和固定沙丘,南部为低山丘陵;中温带大陆性季风气候,年均气温2.8 ℃,年均风速达4.3 m·s-1,年降水量360 mm[22]。地带性土壤主要有黑钙土、栗钙土等。草地资源丰富,东部、中部和西部分别为草甸草原、干旱草原和荒漠草原,主要植被有沙蓬(Agriophyllum squarrosum)、塔落岩黄芪(Hedysaruwm fruticcsum var. laeve)等[23];地表水系分为南半部滦河水系和北部巴音河水系。

表1 2020年乌审旗、正蓝旗和奈曼旗人口与经济状况

Table 1

| 地区 | 行政区面积/km2 | 常住人口/万人 | 人均GDP/万元 | 三产比 |

|---|---|---|---|---|

| 乌审旗 | 11 645 | 15.86 | 19.99 | 5∶69∶25 |

| 正蓝旗 | 10 182 | 6.99 | 7.78 | 17∶48∶35 |

| 奈曼旗 | 8 137 | 37.53 | 3.32 | 31∶21∶47 |

1.2 数据来源

本研究所涉及的数据主要包括人口、经济建设发展、土地利用、自然资源和生态建设等方面。

人口数据主要包括常住人口和城镇人口,来自2000—2020年各旗县人口普查公报;经济建设发展数据包括同期GDP密度、非农业化产业比率、万元GDP能耗、载畜量和城镇生活污水处理率等,来自2000—2020年《内蒙古统计年鉴》《鄂尔多斯统计年鉴》《锡林郭勒盟统计年鉴》《通辽市统计年鉴》;土地利用数据主要包括行政面积、建设用地面积、耕地面积和沙化土地面积等,来自2001—2019年各旗县土地利用总体规划公报和第三次国土调查公报;自然资源数据包括可利用水资源量和草场面积,来自2000—2020年各旗县政府和水利局历年规划发展公报和统计公报;生态建设数据包括造林面积、城镇绿化面积、林草植被盖度和沙尘天气日数等,来自2004—2020年各旗县《国民经济与社会发展统计公报》、统计年鉴和气象局统计公报。

2 研究方法

2.1 指标体系的构建

表2 内蒙古沙区人地系统可持续性评估指标体系

Table 2

| 系统层 | 子系统层 | 表达层 | 指标层 | 属性 | 权重 |

|---|---|---|---|---|---|

| 人地系统 | 人类活动强度指数(HA) | 人口规模扩张(PEI) | 人口密度/(人·km-2) | + | 0.0663 |

| 城镇化率/% | + | 0.0563 | |||

| 经济开发强度(EDI) | GDP密度/(万元·km-2) | + | 0.0467 | ||

| 非农业化产业比率/% | + | 0.0392 | |||

| 土地开发强度(LDI) | 人均建设用地面积/m2 | + | 0.0438 | ||

| 建设用地面积比例/% | + | 0.0552 | |||

| 资源-能源状态恶化指数(RECI) | 水土资源短缺指数(RSI) | 人均耕地面积/m2 | + | 0.0519 | |

| 人均可利用水资源量/m3 | - | 0.0487 | |||

| 能源利用粗放指数(ESI) | 万元GDP能耗/吨标准煤 | + | 0.0286 | ||

| 草原牧业资源恶化指数(GEI) | 可利用草场面积/km2 草场载畜量/(羊单位·km-2) 草地植被覆盖度/% 森林覆盖率/% | - + - - | 0.0746 0.0647 0.0590 0.1523 | ||

| 环境污染程度指数(EPI) | 大气环境质量恶化指数(AEI) | 沙尘天气日数/d | + | 0.1115 | |

| 草原环境质量恶化指数(GDI) | 沙化土地比例/% | + | 0.0961 | ||

| 调控能力指数(GPI) | 调控能力指数(GPI) | 城镇生活污水处理率/% | + | 0.0395 | |

| 人均公共绿地面积/m2 | + | 0.1599 | |||

| 造林面积/km2 | + | 0.0430 |

2.2 子系统可持续性指数计算

通过原始数据标准化、指标权重确定和子系统指数计算3个步骤分别计算人类活动强度指数(HA)、资源-能源状态恶化指数(RECI)、环境污染程度指数(EPI)、调控能力指数(GPI),将计算结果体现在三角模型中。

2.2.1 原始数据标准化

为消除数据差异性,将子系统层各指标做成二维数据矩阵,采用标准差法处理原始采集数据。计算方法如下:

式中:Zij 为第i年第j项指标的标准化值;Xij 为第i年第j项指标的原始值;μ为有样本数据的均值;σ为所有样本数据的标准差。

2.2.2 确定组合权重集

权重值能更好地体现各个指标数据在评价体系中的重要性,内蒙古沙区人地系统发展更受土地沙化、草场面积和载畜量等方面影响,因此结合区域特点、数据样本和权重赋值科学性,采用层次分析法和熵权法的主客观组合方法确定该指标体系的权重。

为消除主观误差,保证赋权过程的科学性,因此引入熵权法确定客观权重,根据信息熵(是不确定性的一个度量,反映信息量的多少)特性,可以用来衡量一个指标的离散程度,指标离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大,权重越大。熵权法是一种依赖于数据本身离散性的客观赋值法,与指标的数值大小有关,具有一定的客观性,计算公式如下。最终求得的组合权重如表3所列。

式中:Bj 为第j项的权重值;Pi 为信息熵。

表3 人地系统相对可持续性水平评估

Table 3

| 范围 | 指数值 | 相对指数 | 生态反应 | 相对可持续性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| HA | RECI | EPI | HA | RECI | EPI | |||

| A | 0.8 ~ 1.0 | 0.0 ~ 0.2 | 0.0 ~ 0.2 | 非常高 | 非常低 | 非常低—低 | 非常好 | 很强可持续 |

| B | 0.6 ~ 0.8 | 0.0 ~ 0.4 | 0.0 ~ 0.4 | 高 | 非常低—低 | 非常低—中 | 好 | 强可持续 |

| C | 0.4 ~ 0.6 | 0.0 ~ 0.6 | 0.0 ~ 0.6 | 中 | 非常低—中 | 非常低—高 | 中等 | 一般可持续 |

| D | 0.2 ~ 0.4 | 0.0 ~ 0.8 | 0.0 ~ 0.8 | 低 | 非常低—高 | 非常低/高 | 差 | 弱可持续 |

| E | 0.0 ~ 0.2 | 0.0 ~ 1.0 | 0.0 ~ 1.0 | 非常低 | 非常低/高 | 非常低—低 | 极差 | 不可持续 |

2.2.3 指数计算

采用TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)综合分析法计算子系统指数,通过检测评价对象与最优解、最劣解的距离来进行排序,若评价对象最靠近最优解同时又最远离最劣解,则为最好,否则不为最优。该方法能综合考虑资源、环境和经济发展等多方面指标,全面评估各阶段可持续性水平,客观评估指标与理想解和负理想解间的距离评价优劣,灵活调整和优化指标体系,应用广泛,计算公式如下:

式中:

2.3 综合可持续性评估模型构建

本研究中,三角模型的三条边分别代表环境污染程度指数(EPI)、人类活动强度指数(HA)和资源-能源状态恶化指数(RECI),每条边沿逆时针方向数值均为0~1,可将每个指数划分成5个区域:[0.0, 0.2)非常低;[0.2, 0.4)较低;[0.4, 0.6)中等;[0.6, 0.8)较高;[0.8,1.0)非常高。EPI指数越低则越理想,HA指数越高则越理想,RECI指数越低则越理想。所以,A、B、C、D、E区范围依次表示可持续性很强、强、一般、弱、不可持续性5种相对可持续性类型,以及非常差、差、一般、优4种生态反应,生态反应是指人类活动对自然环境和资源的多方面影响及该影响在沙地生态系统中的具体表现。其中很强、强可持续性对应的生态反应为优,一般可持续性对应的生态反应为一般,弱可持续性对应生态反应为差,不可持续性对应的生态反应为非常差(图2,表3)。在模型图内部,根据EPI指数、HA指数和RECI指数的比例相对变化趋势,设置T1~T7等7个变化方向,综合表征可持续发展的相对趋势(图2,表4)。

图2

图2

人地系统可持续性水平和趋势评估三角模型

Fig.2

Sustainability level and trend description of human-earth system

表4 人地系统相对可持续性趋势评估

Table 4

| 趋势 | 变化趋势 | 指数变化的相应百分比值 | 生态反应 | 相对可持续性 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| HA | RECI | EPI | ||||

| T1 | 0° ~ 60° | ↑ | ↓ | ↑ | 一般 | 一般可持续 |

| T2 | 60° ~ 120° | ↑ | ↓ | ↓ | 优 | 很强可持续 |

| T3 | 120° ~ 180° | ↑ | ↑ | ↓ | 一般 | 一般可持续 |

| T4 | 180° ~ 240° | ↓ | ↑ | ↓ | 差 | 弱可持续 |

| T5 | 240° ~ 300° | ↓ | ↑ | ↑ | 非常差 | 不可持续 |

| T6 | 300° ~ 360° | ↓ | ↓ | ↑ | 差 | 弱可持续 |

| T7 | 无变化 | ↑ | ↑ | ↑ | 差 | 弱可持续 |

| — | — | — | 原始表现 | 原始状况 | ||

运用三角模型对人类活动强度指数、资源-能源状态恶化指数和环境污染程度指数的相对关系和综合影响进行可视化描述,能全面评估乌审旗、正蓝旗和奈曼旗的人地综合可持续性发展趋势。

3 结果与分析

3.1 沙区2000—2020年人地子系统变化特征

3.1.1 人类活动强度指数变化特征

研究区的人类活动强度指数总体呈波动上升趋势,其中乌审旗增长最快,奈曼旗指数最大,正蓝旗指数最小且同期变化不显著(图3)。

图3

图3

2000—2020年研究区人地系统可持续性指数变化

Fig.3

Changes in the four major index changes in the study area from 2000 to 2020

2000—2020年,乌审旗人类活动强度指数增长了0.86(正蓝旗和奈曼旗分别增长0.25和0.27),主要影响因素是以第二产业为主导的经济开发强度快速增长,2000—2020年GDP年均增长率达30%(正蓝旗为19%,奈曼旗为23%;以2000年为基期计算得出2020年不变价GDP,通过2000—2020年居民消费价格指数(上年=100)逐年计算得到),非农业化产业比率均值在88%以上,土地压力主要表现在工矿用地持续扩张,对煤矿和天然气等资源需求日益增大。

奈曼旗同期指数均值达0.49,人口密度最大,平均人口密度达50.27人·km-2(乌审旗为10.09人·km-2,正蓝旗为7.97人·km-2),但2014—2020年人口略呈下降趋势,同时伴随着GDP密度的小幅回落,人类活动强度并没有显著增加,然而由于人口较为密集,以农业为主的经济开发强度较大,对水和耕地等资源的压力和需求处于较高水平。

正蓝旗同期指数均值为0.45,人口密度最低,城镇化率较低,2000—2020年城镇化率为18%(乌审旗24%,奈曼旗为22%),导致人口规模扩张程度较小,以第一产业为主导的经济开发强度和土地开发强度的变化不显著,土地压力主要表现为畜牧业的发展对草地资源需求量的持续增高。

3.1.2 资源-能源状态恶化指数变化特征

研究区的资源-能源状态恶化指数呈波动下降趋势,其中乌审旗降速最快,奈曼旗指数表现最大,正蓝旗指数表现最小且同期变化不显著(图3)。

2000—2020年,乌审旗资源-能源状态恶化指数降低了0.32(正蓝旗和奈曼旗分别降低0.15和0.21),主要影响指标为森林覆盖率和草地植被覆盖度,分别增长了14.32%和23.01%,可利用草场面积增长3 000 km,草场载畜量控制在150羊单位·km-2左右,使草原牧业资源恶化指数表现较好;然而万元GDP能耗并未有效降低,较2000年只下降了1.60 t标准煤,导致能源利用粗放指数较高,对可持续性水平的提高有一定影响。

奈曼旗资源-能源状态恶化严重,同期指数均值达0.48,是阻碍其向强可持续性发展的主要影响因素,其中权重占比较大的可利用草场面积指标逐年减小,2000—2020年减少了844 km2,与此同时草场载畜量又逐年增加,21年增长了113%,致使草原牧业资源愈发恶化,其次耕地面积的逐年增大又伴随着水资源量的减少,使水土资源愈加短缺,制约了人地系统可持续发展。

正蓝旗资源-能源状态恶化较轻,同期指数均值为0.44,主要由于该地区可利用草场面积大,均值达8 330 km²(乌审旗为7 020 km²,奈曼旗为2 575 km²)且并未大面积减少,2000—2015年草场载畜量在200羊单位·km-2以上,2016—2020年控制在132羊单位·km-2左右,权重占比较大的森林覆盖率指标增长幅度不大,草原牧业资源恶化指数无明显变化;2020年万元GDP能耗指标均值达6.01 t标准煤,远高于内蒙古自治区0.55 t标准煤,一定程度上增加了资源能源恶化状况。

3.1.3 环境污染程度指数变化特征

研究区的环境污染程度指数呈波动下降趋势,其中乌审旗降速最快,正蓝旗指数表现最大,奈曼旗指数表现较小(图3)。

2000—2020年,乌审旗环境污染程度指数降低了0.65(正蓝旗和奈曼旗分别下降0.28和0.52),主要由于沙化土地比例的迅速下降,21年降低了64.71%,沙尘天气相对较少;与此同时综合植被盖度、人均公共绿地面积分别增长了41.00%、22.71 km²,促进了自然资源的合理开发和环境的改善,促使区域向强可持续性水平发展。

正蓝旗环境污染程度严重,同期指数均值达0.46,是阻碍其向强可持续性发展的主要影响因素,其中权重占比较大的沙尘天气日数呈现先下降后上升的趋势,2005年沙尘天气日数多达91 d,2006—2020年开始下降,尽管较严重的沙尘暴由蒙古共和国提供沙源,但退化土地风蚀对本地沙尘暴的形成贡献亦很大;沙化土地比例没有显著下降,较2000年下降2.75%,甚至在2012—2016年有扩张趋势,使大气和草原环境质量愈加恶化。

奈曼旗环境污染程度较轻,同期指数均值为0.45,并从2006年开始显著降低,沙尘天气日数和沙化土地比例分别下降52%和32%,很大程度上得益于该地区造林面积不断增多,2000—2020年造林面积21年均值达180 km²,综合植被盖度增加达37%,人地系统调控能力的不断提高改善了环境质量,促进了区域可持续发展。

3.1.4 调控能力指数变化特征

研究区的调控能力指数呈波动上升趋势,均值由0.25增加至0.69。其中乌审旗增速最快,奈曼旗指数值最高,正蓝旗于2012年出现拐点。人地系统调控能力指数的提高得益于“人均公共绿地面积”和“造林面积”权重占比较高指标的持续提升,2000年乌审旗、正蓝旗和奈曼旗人均公共绿地面积均不到10.00 m2,2020年分别提高至24.78、20.05、14.45 m2;乌审旗、正蓝旗和奈曼旗造林面积21年均值分别为177、98、180 km2。在沙地人地系统互为过程中,人类活动针对资源能源的消耗和环境污染开展了积极有效的应对措施,促使区域可持续性水平和生态反应的提高改善。调控实施和监管措施存在区域差异,且地区气候特征与经济发展水平对沙地人地系统的作用和保护成效存在空间分异特征,因此形成了不同的发展格局和趋势。

3.2 沙区2000—2020年人地系统综合可持续性

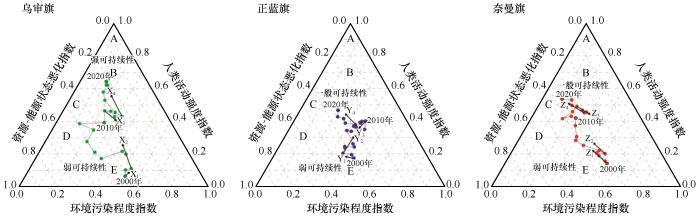

2000—2020年研究区人地系统可持续性类型和生态反应整体良好,但区域间变化幅度和发展趋势存在差异性(图4)。

图4

图4

2000—2020年研究区人地系统可持续性发展趋势

Fig.4

Sustainable development trends of human-earth system in study areas from 2000 to 2020

乌审旗人地系统总体呈现出从不可持续性向强可持续性发展,可持续性区域由E区向B区移动,生态反应从极差到好;可分为4个阶段:2000—2004年稳步提升,由不可持续向弱可持续性发展,生态反应较差;2004—2011年和2011—2014年先提升后稍有下降,由弱可持续向一般可持续性发展,生态反应中等;2014—2020年逐渐提升,由一般可持续向强可持续性发展。生态反应较好,特别是2016年向很强可持续性趋势发展。因此,2000—2020年呈现出不可持续、弱可持续、一般可持续和强可持续性等阶段。

正蓝旗人地系统总体呈现出从不可持续性向一般可持续性发展,可持续性区域由E区向C区移动,生态反应从差到中等。2000—2003年稳步提升,由不可持续向弱可持续性发展,生态反应较差;2003—2010年由弱可持续性向一般可持续性发展,生态反应中等;2010—2014年稍有下降,由一般可持续降到弱可持续性,生态反应较差;2014—2020年逐步提升,由弱可持续向一般可持续发展,生态反应中等,从2019年向强可持续性趋势发展。因此,2000—2020年呈现出不可持续、弱可持续和一般可持续性等阶段。

奈曼旗人地系统总体呈现从不可持续性向一般可持续性发展,可持续性区域由E区向C区移动,生态反应从差到中等。2000—2003年稳步提升,由不可持续向弱可持续性发展,生态反应较差;2004—2013年由弱可持续性向一般可持续性发展,生态反应中等;2014—2016年稍有下降,由一般可持续向弱可持续性发展,生态反应较差;2016—2020年阶梯式提升,由弱可持续向一般可持续发展,生态反应中等,但2019年以来向一般可持续性发展。因此,2000—2020年呈现出不可持续、弱可持续和一般可持续性等阶段。

研究区人地系统可持续性发展趋势向好主要由于人地调控能力的不断提高,2000—2020年研究区调控能力指数均值由0.25增加至0.69,其中乌审旗增长量最大,达0.51(正蓝旗0.37,奈曼旗0.44),奈曼旗指数值最高,21年均值达0.48(乌审旗0.37,正蓝旗0.36);造林面积和人均公共绿地面积等表征人地系统调控能力指数的指标持续增加,2020年乌审旗、正蓝旗和奈曼旗植被覆盖度分别达80%、57%和65%,使区域资源能源的消耗和环境污染程度有效降低,促进人地系统向强可持续性方向发展。

4 讨论

4.1 沙区人地系统可持续性

本文针对人地系统的概念和沙区自然特征,构建结构清晰、层次分明的综合指标体系来评价资源环境制约下的人类活动可持续性状态和发展趋势。纳入具有沙地区域代表性和特色的相关指标,如可利用草场面积、沙尘天气日数和沙化土地比例等指标,因地制宜地构建了内蒙古沙区人地系统可持续性评价体系,探讨了沙地生态环境脆弱、经济发展水平低及农牧业综合开发为主导等特征的生态脆弱型人地系统的可持续性,通过分析子系统层各指数变化特征和整体时空发展趋势,有利于探索社会发展与资源利用和环境保护的协调机制。在综合评价中,指标权重对计算结果有很大影响,鉴于传统TOPSIS评价方法确定各指标权重太过主观的局限性[33]。因此结合研究区特点、数据样本量等因素以及指标层和系统层的相互关系,构建了基于层次分析法和熵权法的TOPSIS综合评价方法,既考虑了专家经验积累的主观因素,又结合指标内部间的关系,使评价结果更加合理和科学[34],全面综合分析沙区人地系统可持续性。

2000—2020年毛乌素沙地、浑善达克沙地和科尔沁沙地典型区人地系统可持续性水平呈向好趋势,区域调控能力逐年提高,这与大部分学者研究结论相似。2000年后四大沙地沙漠化土地呈减少趋势[35];四大沙地范围内的GDP对NPP的变化呈正向效应,表明现有生态工程积极改善区域生态系统质量和功能[36]。虽然整体呈现上升趋势,但在2010—2016年可持续性状态稍有下降。2013年京津风沙源二期工程启动初,由于气候和水资源问题所致造林成活率较低[37];2003—2017年毛乌素沙地和科尔沁沙地浅层地下水位均呈下降趋势[38];但毛乌素沙地植被变化主要受人类活动、自然灾害等非气候变化影响,1998年后大面积植被得以改善,植被恢复措施取得良好效果[2];2010—2015年科尔沁沙地湖泊群的面积一定程度减少,大多被围湖造田[35],对区域可持续发展造成影响。2010—2020年浑善达克沙地部分地区植被覆盖度有减少趋势,且在2009—2012年沙尘天气发生次数多、强度大[39],导致人地系统可持续性水平下降。

4.2 沙区人地系统的可持续性建议

乌审旗、正蓝旗和奈曼旗分别位于毛乌素沙地、浑善达克沙地和科尔沁沙地腹地,因气候变化和过度开垦、超载放牧、能源开采等人类活动造成了不同程度生态环境功能失调。随着内蒙古自治区社会的进步和对区域调控能力的增强,生态脆弱性趋于降低,沙区人地系统状况逐步协调发展,这离不开“三北”防护林体系建设工程和各类生态调控政策的深入实施。但由于地方性生态调控实施力度和监管落实措施各有不同,且地区经济发达程度对沙地生态保护的反哺水平也有高低,因此形成了不同的时空发展格局,因此需针对各区域差异性深入分析并提出针对性政策建议。

乌审旗的社会经济发展以工业为主导,农牧业并行,2000年以来的三产比例呈现加快均衡调控的趋向[40],第二产业比重相较于第一产业和第三产业明显增高,截至2020年非农业化产业比率增加了31%,由农牧业大旗向工业强旗转型,所以当地人对建立资源环境友好型的经济发展模式以促进可持续发展的观念较其他地区更为强烈。因此发展和建设以环保绿色、高产出和循环经济等新型能源型产业十分重要,进一步降低单位GDP能耗,创建资源消耗少、环境污染低的绿色工业化发展环境[41];同时进一步提高人居环境调控能力,以嘎鲁图镇为核心,增加绿地面积并发展节约型城镇绿化建设,推进城乡统筹,促进旅游业与现代沙产业的同步和协调发展。这对打好黄河“几字弯”毛乌素沙地攻坚战、促进能源型人地系统可持续发展十分重要。

正蓝旗的社会经济发展以草地畜牧业为主,2014以来非农业化产业比例下降6.8%,第二产业比例下降12.2%,第一产业和第三产业分别增长3.5%和9.0%,肉、毛和奶制品等主要产品占地区产量的绝大部分[42],人地系统矛盾主要体现在牲畜数量与草地资源不相匹配。因此亟需发展精细草业,进一步提倡“少养精养优养”,采取放牧+舍饲养殖方式,开发高效养殖业,来缓解天然草场压力,提高草地生产力;利用大风、高光照的地域优势,围绕乳、肉、毛、沙、饲草等优势特色产业,制定兼顾农牧民生活效益的绿色经济生产方式,治沙止漠,减少退化沙尘污染[43];发展生态旅游产业,让民族特色产品和节庆活动成为拉动社会经济增长的引擎。这对打赢浑善达克沙地歼灭战、促进草地资源型人地系统可持续发展十分重要。

奈曼旗的社会经济发展以农业和牧业为支撑,2020年非农业化产业比率较2000年增长了9.4%,并没有显著增加,而人均耕地面积增长率达66.0%,人均可利用水资源量246.6 m3,湖泊数量和面积也在减少和萎缩[44],人地系统矛盾主要体现在人-水-地子系统的失衡。因此应该改变传统的和高强度利用土地的农业发展模式,对于面临不宜耕作农田实施退耕还林还草政策,宜耕地推广膜下滴灌、浅埋滴灌等节水技术进行灌溉,并开展复合型经营模式,提高水资源利用效率;依托当地资源优势为居民增收致富,将生态保护和沙地修复与科学技术推广、经济发展和社会进步相关联,依托山水林田湖草沙一体化治理,大力发展中蒙药材和沙棘等生态产业[45];通过建设生态防护型村镇、景观生态型村镇、旅游型村镇,提高人地系统调控能力,持续推进乡村振兴发展。这对打赢科尔沁沙地歼灭战、促进耕地资源型人地系统可持续发展十分重要。

5 结论

本研究通过构建人类活动强度、资源-能源恶化状态、环境污染程度和调控能力的综合评价体系,确定组合权重并运用TOPSIS综合分析法计算指数,采用三角模型对评估结果可视化表达,揭示了2000—2020年位于内蒙古沙区的乌审旗、正蓝旗和奈曼旗人地系统可持续性水平和趋势。

2000—2020年,乌审旗人地系统总体呈现出从不可持续性向强可持续性发展,生态反应从极差到好;正蓝旗和奈曼旗人地系统总体呈现从不可持续性向一般可持续性发展,生态反应从差到中等。

从四大指数变化趋势来看,2000—2020年,研究区的人类活动强度指数均呈波动上升趋势,资源-能源状态恶化指数和环境污染程度指数均呈波动下降趋势,调控能力指数均呈波动上升趋势。

随着社会经济的发展和生态治理力度的加大,毛乌素沙地、浑善达克沙地和科尔沁沙地区域正积极探索绿色发展之路,但依然存在以消耗资源能源来发展经济的问题,人地系统协调发展仍面临挑战,建议针对不同主导因素的人地系统进行差异化管理,促进人类社会经济发展与资源能源利用、生态环境保护之间统筹协调,实现区域可持续发展。

参考文献

Transforming Our World:The 2030 Agenda for Sustainable Development

[R].

The classification and assessment of vulnerability of man-land system of oasis city in arid area

[J].

Spatio-temporal evolution of provincial ecological footprint and its determinants in China:a spatial econometric approach

[J].

基于PSR模型的广西生态建设环境绩效评估研究

[J].

Environmental performance and human development for sustainability:towards to a new environmental human index

[J].

Towards resourceful sustainability:Integrating minerals resources in achieving development goals

[J].

Reciprocity of grassland conservation and pastoralist livelihoods:evidence from comparison between developed and developing regions

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号