治沙模式对科尔沁沙地植被和生物土壤结皮的短期影响

牟晓明 , 1 , 2 , 黑婷 3 , 贾荣亮 1 , 2 , 王旭洋 1 , 2 , 陈国鹏 3 , 李玉强 , 1 , 2

1.中国科学院西北生态环境资源研究院 干旱区生态安全与可持续发展全国重点实验室/奈曼沙漠化研究站,甘肃 兰州 730000

2.中国科学院大学,北京 100049

3.甘肃农业大学 林学院,甘肃 兰州 730070

Impact of different sand control mode on vegetation and biological soil crust in the Horqin Sandy Land

Mou Xiaoming , 1 , 2 , Hei Ting 3 , Jia Rongliang 1 , 2 , Wang Xuyang 1 , 2 , Chen Guopeng 3 , Li Yuqiang , 1 , 2

1.State Key Laboratory of Ecological Safety and Sustainable Development in Arid Lands / Naiman Desertification Research Station,Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China

3.College of Forestry,Gansu Agricultural University,Lanzhou 730070,China

通讯作者: 李玉强(E-mail: liyq@lzb.ac.cn )

收稿日期: 2025-05-06

修回日期: 2025-06-17

基金资助:

内蒙古自治区“五大任务”关键技术研究项目 . NMGWDRW2025-04-01 内蒙古科技创新重大示范工程“揭榜挂帅”项目 . 2024JBGS0007

Received: 2025-05-06

Revised: 2025-06-17

摘要

中国北方旱区是全球荒漠化治理的核心区域,寻求一种高效稳定的治沙模式,对推进北方旱区沙漠化土地可持续发展具有重要的科学意义和实际需求。本试验以科尔沁沙地为研究对象,在构建两种沙障类型(1 m×1 m作物秸秆和2 m×2 m灌木活体沙障)并配置3种植被建植模式(草本、灌木及草本+灌木混播)的基础上,分别接种藻结皮、藓结皮及藻+藓结皮,旨在明确不同治沙模式对科尔沁沙地植被特征和生物土壤结皮特性的影响。结果表明:种植当年,在不同沙障类型下,草本、灌木和草本+灌木种植方式下植被高度无差异;而生长1年后无沙障、作物秸秆沙障和灌木活体沙障类型下,草本群落种植方式植被高度显著高于灌木及草本+灌木混合种植方式。各沙障类型下对照(裸沙)的植被盖度为10%,而草本、灌木及其混合种植的盖度>50%。草本+灌木混合种植处理的香农-维纳指数、辛普森多样性指数和Pielou均匀度指数均显著高于单一种植处理,说明与单一种植相比,多生活型组合能更有效提升植被多样性。作物秸秆沙障下草本、灌木和草本+灌木的根系生物量显著高于无沙障和灌木活体沙障,且灌木活体沙障下根系生物量最低。裸沙小区中外源结皮的添加显著提升生物土壤结皮盖度,而各处理对结皮厚度无影响。综上,设置1 m×1 m的作物秸秆沙障,搭配草本+灌木混合播种,并接种生物土壤结皮,是短期内沙化草地理想的生态恢复模式。

关键词:

半干旱区 沙漠化土地 恢复措施 生物土壤结皮 植被特征

Abstract

The northern arid regions of China, as a core area for global desertification control, have significant scientific importance and practical demand for exploring an efficient and stable sand control mode to advance the sustainable management of desertified land in arid areas. This study, focusing on the Horqin Sandy Land, constructs a composite system of two types of sand barriers (1 m×1 m crop straw sand barriers and 2 m×2 m shrub live sand barriers) and three vegetation establishment models (herbaceous monoculture, shrub monoculture, and herbaceous + shrub mixed planting), and inoculates them with algal crusts, moss crusts, and mixed algal + moss crusts, aiming to clarify the impact of different sand control mode on the vegetation characteristics and the development of biological soil crusts in the Horqin Sandy Land. The results show that in 2022, there were no significant differences in plant height among herbaceous, shrub, and herbaceous + shrub planting methods under different types of sand barriers; however, in 2023, the average height of herbaceous communities significantly exceeded that of shrub and herbaceous + shrub mixed planting communities under no sand barrier, crop straw sand barrier, and shrub live sand barrier configurations. This indicates that the duration of vegetation restoration and the type of vegetation planting significantly affect community height. The vegetation coverage under each type of sand barrier control (bare sand) was about 10%, while the average coverage of herbaceous, shrub, and their mixed plantings reached over 50%. Further analysis revealed that the Shannon-Wiener index, Simpson's diversity index, and Pielou's evenness index of the herbaceous + shrub mixed planting treatment were significantly higher than those of the single planting treatments, indicating that compared to single-species communities, multi-species combinations can more effectively enhance ecosystem diversity. The root biomass of herbaceous, shrub, and herbaceous + shrub under crop straw sand barriers was significantly higher than that under no sand barrier and shrub live sand barriers, with the lowest underground biomass under shrub live sand barriers, possibly due to the competition for soil nutrients between shrub live bodies and planted vegetation, affecting the growth of plant roots. Therefore, in terms of sand barrier setting, crop straw sand barriers are relatively ideal types of sand barriers in the process of desertified land restoration. The addition of exogenous crusts in the control plots significantly increased the coverage of biological crusts, while all treatments had no significant effect on crust thickness. This study proposes a herbaceous + shrub mixed planting model based on 1 m×1 m crop straw sand barriers, supplemented with biological soil crust inoculation technology, which can provide an optimized plan for the short-term ecological restoration of the Horqin Sandy Land.

Keywords:

semi-arid regions desertified land restoration measures biological soil crusts vegetation characteristics

本文引用格式

牟晓明, 黑婷, 贾荣亮, 王旭洋, 陈国鹏, 李玉强. 治沙模式对科尔沁沙地植被和生物土壤结皮的短期影响 . 中国沙漠 [J], 2025, 45(4): 118-129 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00100

Mou Xiaoming, Hei Ting, Jia Rongliang, Wang Xuyang, Chen Guopeng, Li Yuqiang. Impact of different sand control mode on vegetation and biological soil crust in the Horqin Sandy Land . Journal of Desert Research

0 引言

中国北方旱区作为全球荒漠化治理的核心区域[1 -2 ] ,是维护国家生态安全和推动可持续发展的重要区域。在国家重大生态工程如“三北”防护林和退耕还林还草等项目(累计投资超4.83×104 亿元)的实施下[3 -5 ] ,已有45.8%的旱区呈现明显的植被恢复趋势[2 ] 。然而,当前生态恢复仍面临人工植被稳定性不足导致的生态系统功能退化风险。因此,探索一种高效持续的沙漠化土地恢复模式,对于提高旱区生态恢复的质量和稳定性具有重要的科学价值和实际需求。

沙漠化土地的修复过程复杂,受植被修复类型、气候条件、植被生长年限等多因素的共同影响[6 -7 ] 。修复措施和技术的应用旨在恢复和增强沙漠化土地的生物多样性及生态功能。植被不仅能通过改变土壤性质直接影响生态系统功能[8 ] ,还能通过调节土壤特性间接影响修复效果[9 ] 。因此,选择适宜的植被类型对于加速生态恢复进程和提高恢复成效至关重要。如“乔灌草181”生态治沙模式通过科学选择植被类型、合理配置林草组成和密度,实现了最佳的防沙治沙效果。此外,沙障的合理搭配可有效减少风沙对植被的破坏,为生态恢复创造有利条件[10 ] 。周炎广等[11 ] 发现,1 m×1 m的沙柳沙障是沙漠化土地防风固沙和促进植被恢复的最佳选择;沙柳沙障配合适生灌木的恢复和防护效果更为显著[12 ] 。以上研究为沙漠化土地植被恢复和生态环境治理提供了有力的科学依据。

生物土壤结皮由隐花植物如蓝藻、苔藓、真核藻类和地衣等与土壤表层颗粒胶结形成,号称“生态工程师”和“荒漠生物地毯”,是沙漠化土地修复的先锋物种[13 -14 ] 。它们在维持生物地球化学循环、调节土壤生态水文过程及促进生态修复等方面发挥至关重要的作用[15 ] 。生物土壤结皮能增加大气降水的快速入渗,延缓或减少径流,影响菌类和土壤动物的生存与繁衍,并改善土壤养分状况[16 -17 ] 。此外,生物土壤结皮与高等植物的混合修复能弥补植被种植后无法完全覆盖沙面的不足,并控制风蚀,提高物种多样性,加快生态恢复的持续性和稳定性[18 ] 。因此,生物土壤结皮与高等植物混合修复模式及其组合方式是沙漠化生态修复的重要研究方向,但当前生物土壤结皮搭配草本和灌木的混合恢复方式对植被特性的影响研究仍相对不足。

科尔沁沙地位于中国北方农牧交错带的东缘,易受气候变化和人类活动的双重影响[19 -20 ] 。历史上大规模过度放牧和农业开发导致该区植被严重退化,加之春季干旱多风的气候特征[21 ] ,引发强烈的沙漠化过程,使其成为“三北”防护林工程的核心治理区。近年来,随着禁牧围封和退耕还林还草等生态工程的实施,出现了一系列沙漠化土地的恢复措施和治理方案,但固沙植被物种单一和植被稳定性差等问题依然存在。因此,寻求一种适宜科尔沁沙地的治沙模式,提升其生态恢复质量和稳定性,具有重要的科学意义。本研究在两种沙障(1 m×1 m作物秸秆和2 m×2 m灌木活体)的基础上,组配3种植被建植方式(草本、灌木和草本+灌木),并在此基础上分别接种藻结皮、藓结皮和藻+藓结皮,旨在探明不同治沙模式对科尔沁沙地植被特征和生物土壤结皮特性的影响。本试验的研究成果有望为优化植被配置提供理论依据,可促进生态系统植被恢复的稳定性和持续性,进而提升中国北方生态屏障的建设成效。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于中国北方农牧交错带东南端科尔沁沙地的中国科学院奈曼沙漠化研究站(42°55′N、120°42′E,海拔377 m)。该区具有典型的半干旱大陆性气候特征,夏季温暖湿润、冬季寒冷干燥,具明显的四季变化。年平均气温为6.5 ℃,年平均降水量为352 mm,降水主要在6—8月,占全年降水量的70%。该区的平均风速为4.3 m·s-1 ,风蚀现象较为常见。春季由于大风天气频繁、降水稀少以及植被覆盖度低,常引发严重的春旱、土壤侵蚀和风沙灾害。该区域的土壤类型主要为沙壤土,源自冲积和风成沉积物。主要优势种有狗尾草(Setaria viridis )、冷蒿(Artemisia frigida )、差巴嘎蒿(Artemisia halodendron )、糙隐子草(Cleistogenes squarrosa )、猪毛菜(Salsola collina )和扁穗冰草(Agropyron cristatum )等。

1.2 试验布设

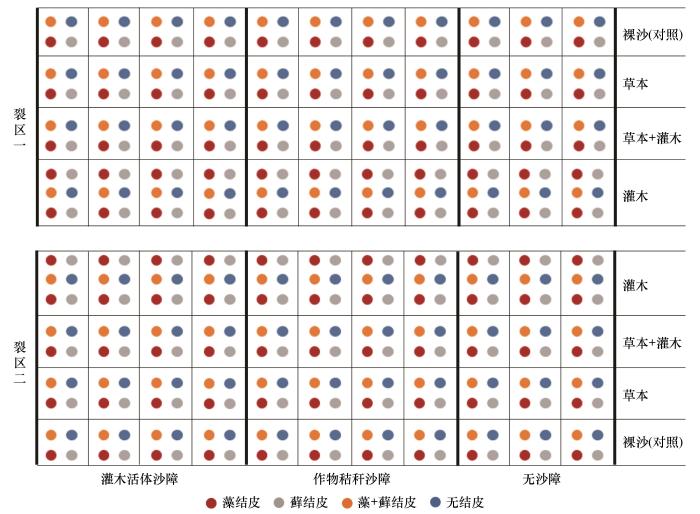

本研究在两种沙障(1 m×1 m作物秸秆和2 m×2 m活体灌木)的基础上,组配3种植被建植方式(草本、灌木和草本+灌木),并分别接种藻结皮、藓结皮和藻+藓结皮(图1 )。作物秸秆沙障采用玉米秸秆,沙障大小为1 m×1 m,插入土壤10 cm,高出地面30 cm,以形成有效的风沙屏障。活体灌木沙障选用榆树幼苗(易于成活,且能通过种子繁殖更新),按照2 m×2 m的规格设置,株距25 cm,株高30 cm,每年定期修剪以保持一致高度。不同沙障类型之间设置50 cm缓冲区。植被类型选择当地易于成活的优势植物种,种植密度主要参考当地人工植被种植恢复标准。种子来源于商业采购,以保证种子质量的相对稳定性和一致性。具体植物种类如下:①草本植物包括狗尾草(Setaria viridis )、披碱草(Puccinellia tenuiflora )、沙蒿(Artemisia ordosica )和沙打旺(Agrostis clivicola )。②灌木植物包括小叶锦鸡儿(Caragana microphylla )、杨柴(Populus simonii )和胡枝子(Lespedeza bicolor )。③草本+灌木组合则选择狗尾草、沙蒿、小叶锦鸡儿和杨柴。为增加实验的重复性和结果的可靠性,本研究设置了2个裂区(图1 )。于2022年5月种植,播种时选用籽粒饱满、健康的种子,采用撒播方式,播种深度控制在1~1.5 cm。播种后覆盖一层薄土,并人工踩踏压实土壤,以确保种子与土壤充分接触。每隔3天,连续浇水1个月,以保证种子的正常发芽出苗。

图1

图1

试验设计示意图

Fig.1

Schematic diagram of experimental design

1.3 采样调查

于2022年8月20日,对植被的高度、盖度和株丛数进行调查。植被高度用直接测量法,将卷尺垂直立于植物群落旁,直接从地面量至群落顶部,分别测量3次,取平均值。盖度通过目测法估算,株丛数则直接计数小区内不同植物的株丛数量。鉴于小区数量多,为降低调查工作量,在每个处理中随机选取3~6个小区进行调查。

完成上述调查后,对各处理小区分别进行藻结皮、藓结皮和藻结皮+藓结皮种植。结皮的种植量分别为藻结皮0.25 kg·m-2 、藓结皮0.25 kg·m-2 ,以及藻结皮和藓结皮各0.125 kg·m-2 的混合种植。经过此次种植,所有试验处理均已完成,共计396个小区,具体分布见图1 。

2023年8月15日调查发现,在实施了结皮种植的各小区中,藻结皮和藓结皮均未能成功定植。可能的原因是,结皮种植后未及时浇水养护,加之期间遭遇大风天气,导致播撒的结皮被吹飞。因此,本次调查仅针对地上植被的高度、盖度、株丛数,及分种地上生物量和总地下生物量。采样小区及调查方法与前述相同。地上生物量通过直接剪取小区内所有植被的地上植物获得,并在实验室内分种、烘干,分别称量不同植物种的质量。地下生物量采用3 cm内径的土钻,在同一个小区采集3个样本,混合为一个样品,采集深度分别为0~20 cm和20~40 cm。随后,将土样中的根系清洗、烘干后称重。

2023年8月20日,再次种植藻结皮、藓结皮和藻结皮+藓结皮,种植量同2022年。将不同类型的结皮均匀撒播于小区表面,轻轻压实促进结皮与土壤的接触。为确保结皮能在土壤中生长建植,每隔5天一次,对所有处理连续少量浇水1月。2024年8月10日,对所有小区(共计396个)中藻结皮和藓结皮的盖度及厚度进行采样调查。结皮的盖度通过目测法估算,厚度通过采集样本后使用游标卡尺测定。

1.4 数据处理及分析

本研究采用物种丰富度(Species Richness, SR )、香农-维纳指数(Shannon-Weiner Index, SWI )、辛普森多样性指数(Simpson's Diversity Index, SDI )和Pielou物种均匀度指数(Pielou's Species Evenness, PSE )来量化植物多样性[22 -23 ] :

S R = S (1)

S W I = - ∑ i = 1 S P i l o g 2 P i (2)

S D I = ∑ i = 1 S n i ( n i - 1 ) N ( N - 1 ) (3)

P S E = S W I l n S (4)

式中:S 表示样方内的物种数目;Pi 表示样方内种i 的个体在全部个体中的比例;N 为样方内总个体数。

数据统计分析前,先对其进行方差齐性和正态性分布检验,以确保满足方差分析的基本假设。对于不满足方差齐性或正态分布的数据,进行对数变换或标准化处理(z-scores)。采用单因素方差(ANOVA)分析不同沙障类型下植物种植方式对其高度、植物个体数及生物量等的影响,并采用最小显著差异检验(LSD)进行多重比较(P <0.05)。同时,对不同沙障类型及结皮种植方式下,植被对结皮盖度及厚度的影响进行显著性差异检验,并采用LSD进行多重比较(P <0.05)。所有图均采用Origin 2024绘制。

2 结果

2.1 不同治沙模式下植被高度、盖度及植物个体数

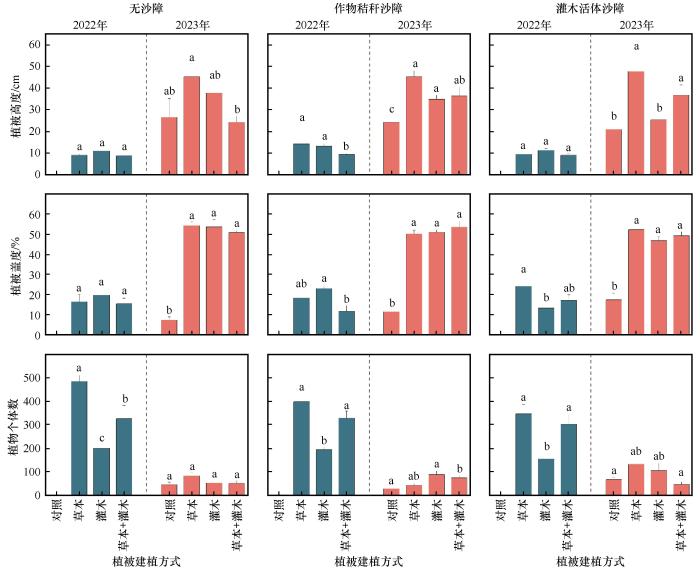

由图2 可知,2022年在无沙障、作物秸秆沙障和灌木活体沙障处理下,草本、灌木和草本+灌木的不同种植方式对植被高度无显著影响(P >0.05)。2023年调查结果显示,在无沙障处理下,草本种植方式的群落高度显著高于草本+灌木群落(P <0.05);在作物秸秆沙障和灌木活体沙障处理下,草本种植方式的植物高度高于对照处理(即未种植植物)。

图2

图2

不同治沙模式对植被高度、盖度及植物个体数的影响

注: 不同字母表示差异显著,P <0.05

Fig.2

Impact of different sand control mode on vegetation height, cover, and individual plant count

2022年在无沙障处理下,种植方式对植被盖度无影响,而在灌木活体沙障下,草本种植方式的植被盖度显著高于灌木(P <0.05)。2023年在不同的沙障处理方式下,对照的盖度均显著低于种植草本、灌木和草本+灌木处理。

2022年,在无沙障、作物秸秆沙障和灌木活体沙障处理下,种植灌木的植物个体数均显著低于种植草本和草本+灌木处理(P <0.05),而2023年,种植草本处理下植物个体的数目总体高于对照及其他植被种植方式。在无沙障、作物秸秆沙障和灌木活体沙障下,2023年不同种植方式植被的高度和盖度均显著高于2022年,而植物的个体数则呈相反趋势(图2 ),这可能是植物的自疏法则所致。

2.2 不同治沙模式与植被多样性

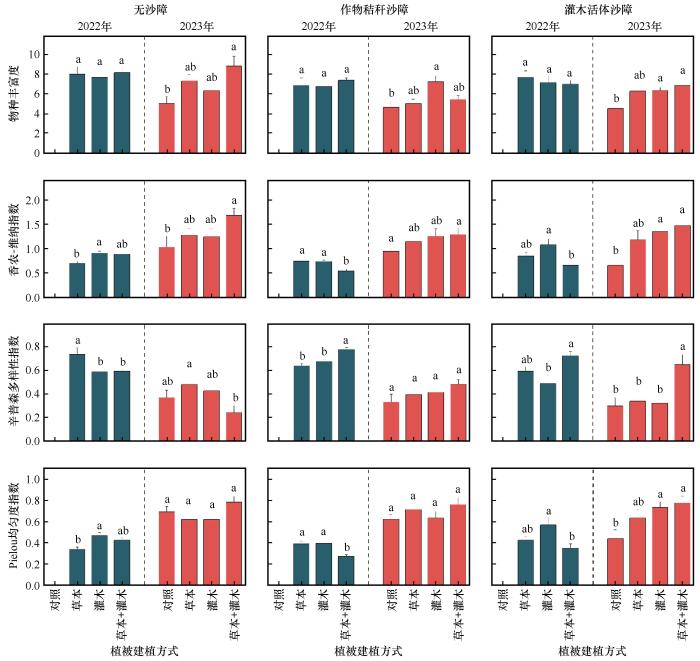

由图3 可知,2022年在无沙障、作物秸秆沙障和灌木活体沙障处理下,草本、灌木和草本+灌木种植类型对物种丰富度均无影响(P >0.05),而2023年调查结果显示,在无沙障及灌木活体沙障处理下,草本+灌木种植方式下的物种丰富度显著高于对照(未种植植被,P <0.05)。相比之下,在作物秸秆沙障处理下,对照、草本和草本+灌木种植方式下的物种丰富度无显著差异。在灌木活体沙障条件下,2023年草本+灌木处理的香农-维纳指数、辛普森多样性指数和Pielou物种均匀度指数均最高,其次是灌木种植处理,最低为对照(图3 )。在无沙障、作物秸秆沙障和灌木活体沙障条件下,2023年不同种植方式的香农-维纳指数和Pielou物种均匀度指数均高于2022年,而辛普森多样性指数则呈相反趋势(无沙障时例外)。

图3

图3

不同治沙模式对植被多样性的影响

注: 不同字母表示差异显著,P <0.05

Fig.3

Impact of different sand control mode on vegetation diversity

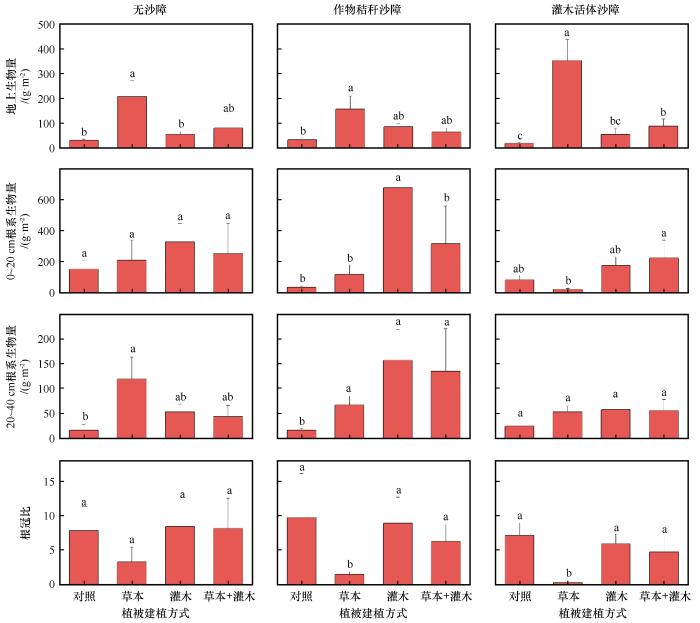

2.3 不同治沙模式下植被地上和根系生物量及根冠比

在无沙障、作物秸秆沙障和灌木活体沙障处理下,草本种植方式下的地上生物量显著高于对照(图4 )。地下生物量在不同处理下则表现出不同的变化趋势,在表层土壤(0~20 cm),无沙障处理下,对照、草本和草本+灌木种植方式的地下生物量无显著差异(P >0.05),而在作物秸秆沙障下,灌木种植的根系生物量显著高于其他种植方式及对照(P <0.05);灌木活体沙障处理下,草本种植的地下生物量最低(图4 )。在下层土壤(20~40 cm)中,无沙障处理下草本种植的根系生物量最高,而灌木活体沙障处理下不同种植方式之间的根系生物量无显著差异(图4 )。除无沙障处理外,草本种植的根冠比显著低于对照及灌木和草本+灌木种植(P <0.05)。

图4

图4

不同治沙模式对植被地上生物量、根系生物量和根冠比的影响

注: 不同字母表示差异显著,P <0.05

Fig.4

Impact of different sand control mode aboveground biomass, root biomass, and root-to-shoot ratio

2.4 不同治沙模式下生物土壤结皮的盖度及厚度

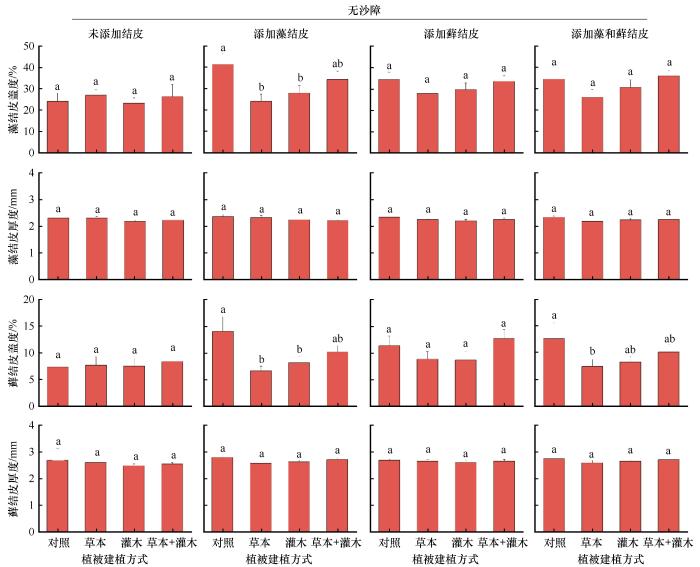

在无沙障情况下,由图5 可知,在未添加结皮、添加藓结皮和同时添加藻+藓结皮处理下,对照、种植草本、灌木以及两者同时种植的藻结皮盖度无显著差异(P >0.05),而在添加藻结皮处理下,对照的藻结皮盖度显著高于种植草本及灌木处理(P <0.05)。结皮的添加处理及不同植被种植方式对藻结皮和藓结皮的厚度均无影响(图5 )。对于未添加结皮和添加藓结皮的处理,对照、种植草本、灌木以及两者同时种植的藓结皮盖度同样无显著差异(P >0.05),但在添加藻结皮及同时添加藻+藓结皮处理下,对照的藓结皮盖度显著高于种植草本处理(P <0.05)。

图5

图5

无沙障处理下生物结皮添加对藻结皮和藓结皮盖度和厚度的影响

注: 不同字母表示差异显著,P <0.05

Fig.5

Influence of biological crust addition on the coverage and thickness of algal and moss crusts under no sand barriers

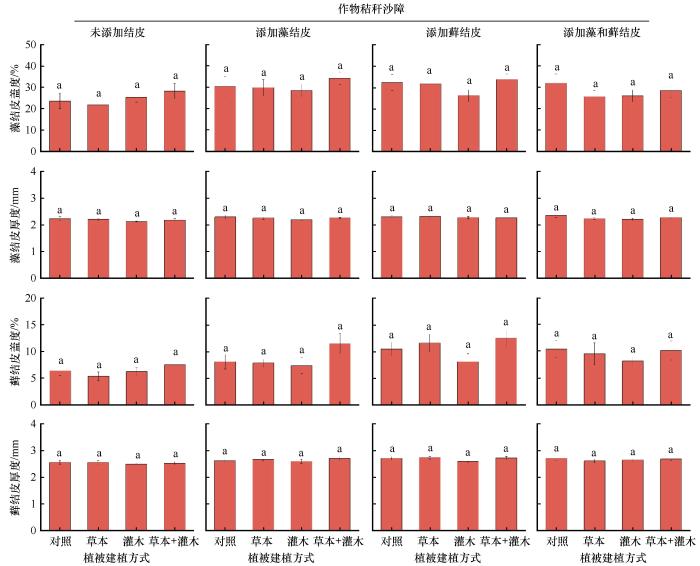

图6 表明,在作物秸秆沙障下,未添加结皮、添加藻结皮、添加藓结皮及同时添加藻+藓结皮的处理下,对照、种植草本、灌木以及两者同时种植对藻结皮及藓结皮的盖度和厚度均无影响(P >0.05)。

图6

图6

作物秸秆沙障处理下生物结皮添加对藻结皮和藓结皮盖度和厚度的影响

注: 不同字母表示差异显著,P <0.05

Fig.6

Influence of biological crust addition on the coverage and thickness of algal and moss crusts under crop straw sand barriers

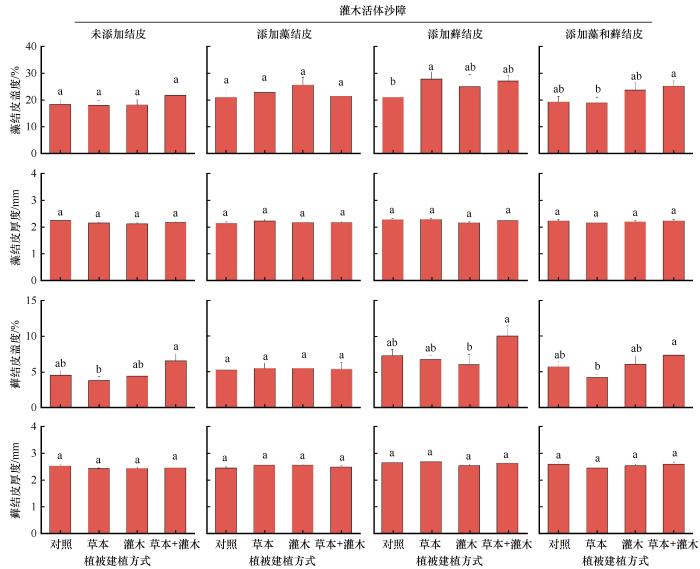

在灌木活体沙障情况下,由图7 可知,在未添加结皮及添加藻结皮处理下,对照、种植草本、灌木以及两者同时种植对藻结皮盖度无显著影响(P >0.05),而在添加藓结皮处理下,与对照相比,种植草本显著促进了藻结皮盖度(P <0.05)。结皮的添加处理及不同植被种植方式对藻结皮和藓结皮的厚度无显著影响(图7 )。在添加藻结皮处理下,种植草本、灌木以及两者同时种植对藓结皮盖度无影响(P >0.05),而其他结皮添加对种植草本、灌木以及两者同时种植的藓结皮盖度影响各异(图7 )。

图7

图7

灌木活体沙障处理下生物结皮添加对藻结皮和藓结皮盖度和厚度的影响

注: 不同字母表示差异显著,P <0.05

Fig.7

Influence of biological crust addition on the coverage and thickness of algal and moss crusts under shrub living sand barriers

3 讨论

3.1 治沙模式对植被高度和盖度的影响

2022年不同沙障类型下,草本、灌木和草本+灌木种植方式下的植被高度无显著差异。这种现象主要归因于试验周期的短暂性——本试验于2022年5月种植,只经过3个月的生长期后进行采样调查,此时各处理下的植被尚处于幼苗发育阶段,不同植被类型之间的差异尚未充分表达。而2023年调查显示,在无沙障、作物秸秆沙障和灌木活体沙障下,草本群落的平均高度一般显著高于灌木群落。可见,植被恢复年限和种植方式显著影响群落的高度。草本植物在短期内表现出的生长优势可能与其资源分配策略相关,与灌丛植物相比,草本通常将更多生物量投资于地上器官以快速占领生态位[24 ] 。本研究发现各沙障类型下对照样地(裸沙)的植被盖度在10%左右,而种植草本、灌木及其混合处理的平均盖度大于50%。这一显著差异证实了人工种源补充对地表覆盖的快速改良效应,与以往科尔沁沙地南缘的研究结果一致[25 ] 。

2022年草本群落的植株密度显著高于灌木及草本+灌木混合群落,这显然与初始播种的植物直接相关。经过一个完整生长季(2023年),所有处理下的植株密度均呈显著下降趋势,这符合植物种群动态的自疏法则[26 ] ,即随着个体生长导致的资源竞争加剧,种群通过密度依赖性死亡实现生物量优化配置。这一发现对治沙模式具有重要启示:当前沙漠化土地恢复中普遍采用的种子播种量(本试验采用以往生态恢复播种量平均值)显著过高,这样不但浪费草种资源,且不利于植被后期的生长恢复。此外,本研究发现不同沙障类型对植被高度和盖度的影响均较小。这与沙障的核心功能定位相符,其主要通过增加地表粗糙度、降低近地表风速等物理机制控制风蚀过程[27 -28 ] ,而对植被高度和盖度等的影响是一个长期效应,本研究的采样调查只在植被种植的2年内,可见长期的连续观测十分必要。

3.2 治沙模式对植被多样性和生物量的影响

植物多样性对恢复措施的响应呈现显著的时间依赖性。2022年不同沙障类型下,各种植方式(草本、灌木及其混合)的物种丰富度指数无显著差异,这与初始播种的物种库直接相关(各处理播种3~4种)。然而至2023年,草本+灌木混合种植处理的香农-维纳指数、辛普森多样性指数和Pielou均匀度指数均显著高于单一种植处理,这与生态恢复理论中“功能群互补性”假说相一致[29 ] 。这一发现为科尔沁沙地植被重建提供了理论支持,与单优群落相比,多生活型组合能更有效地提升生态系统多样性和稳定性。

本研究中,不同沙障类型下草本种植处理的地上生物量显著高于灌木、草本+灌木及对照处理。这种差异可能源于采样时间与植物生活史策略:试验于2022年5月种植并于次年8月采样,此时草本植物正处于生长旺季,而灌木的木质化进程导致其生物量积累滞后。草本植物可通过快速资源获取策略(如较高的比叶面积和光合利用效率)实现短期生物量快速积累。作物秸秆沙障处理下根系生物量显著高于无沙障和灌木活体沙障(P <0.01)。其机制可能包括:①秸秆分解过程中释放的养分直接促进细根的生长;②插入沙地的秸秆腐烂分解后降低土壤容重,并提升土壤孔隙度,增加了其透气性,有利于植物根系的生长。相较之下,灌木活体沙障处理的地下生物量最低,可能是灌木活体和植被共同竞争土壤养分,影响各小区中植被根系的生长。值得注意的是,灌木活体沙障处理下植物个体数显著高于无沙障处理,这与沙障的微环境改良效应密切相关:①沙障降低近地表风速,减少了对幼苗的机械损伤;②积沙作用形成细粒层,提升表层土壤持水能力[30 ] 。然而,在半干旱区大规模应用该技术需谨慎,活体沙障灌木(如沙柳)的蒸腾耗水,可能会加剧土壤水分亏缺,进而诱发土地再次沙化。从上可知,在沙障设置方面,作物秸秆沙障是沙漠化土地恢复过程中较理想的沙障类型[31 ] 。

3.3 治沙模式对生物土壤结皮的影响

裸沙样地中外源结皮的添加显著提升了生物结皮盖度,这主要归因于裸露的沙面有利于结皮拓殖和繁殖。值得注意的是,所有处理对结皮厚度均未产生显著影响,这可能与结皮发育的时间尺度相关,在干旱半干旱区,成熟生物结皮的形成通常需要5年以上的连续发育周期[32 ] ,而本研究观测期仅涵盖2个生长季。

在生态系统恢复演替中,植被与土壤之间存在紧密的相互作用关系。植被的演替会引发土壤性状的改变;另一方面,土壤养分状况又反过来影响植被的组成和生物量[33 ] 。土壤的理化特性为衡量植被恢复的关键指标,但本研究中并未对其测定。这是因为综合考虑到短期内植被恢复对土壤理化特性的影响相对较小,在本研究的时间尺度内,这种影响可能难以在土壤理化指标上得到显著体现。此外,沙障类型、植被配置方式以及是否接种结皮等因素对植被特征的影响,在一定程度上受到气候条件(尤其是降水)的制约。不同的降水模式会改变土壤水分状况,进而影响沙障的防护效果、植被的生长状况以及生物土壤结皮的形成与发育。同时,为确保生物土壤结皮能够成功定殖,本研究在前期进行了少量浇水。这种人工干预的方式与自然条件下的植被恢复情况存在差异,可能会使研究结果偏离自然状态下的实际情况。基于以上情况,未来的研究应重点聚焦于自然条件下长期治沙模式对植被特征,以及土壤有机碳和氮磷养分含量等的影响。这将有助于更准确地评估治沙措施的生态效益,为生态系统的可持续恢复提供科学依据。

4 结论

本研究探讨了不同治沙模式对科尔沁沙地植被特征和土壤生物结皮的影响。研究发现,草本与灌木的混合种植模式显著提升植被盖度和植物多样性,其香农-维纳指数、辛普森多样性指数和Pielou均匀度指数均显著高于单一种植处理。作物秸秆沙障在促进根系生物量方面效果显著,优于无沙障和灌木活体沙障。外源生物结皮的添加尽管对结皮厚度的影响不显著,但可显著提高裸沙的结皮盖度。基于以上发现,本研究认为以1 m×1 m作物秸秆沙障为基础,结合草+灌混播模式和生物土壤结皮接种技术,是短期内沙化草地较理想的生态恢复模式。

参考文献

View Option

[1]

Qi J Chen J Wan S et al Understanding the coupled natural and human systems in dryland East Asia

[J].Environmental Research Letters ,2012 ,7 (1 ):15202 -15207 .

[本文引用: 1]

[2]

Li C Fu B Wang S et al Drivers and impacts of changes in China's drylands

[J].Nature Reviews Earth & Environment ,2021 ,2 :858 -873 .

[本文引用: 2]

[3]

Ouyang Z Zheng H Xiao Y et al Improvements in ecosystem services from investments in natural capital

[J].Science ,2016 ,352 (6292 ):1455 -1459 .

[本文引用: 1]

[4]

Bryan B A Gao Lei Ye Y et al China's response to a national land-system sustainability emergency

[J].Nature ,2018 ,559 :193 -204 .

[5]

蔡依霏 ,王锋 ,潘绪斌 ,等 中国荒漠化潜在发生区域150年变迁:过去、现在和未来

[J].科学通报 ,2024 ,69 (31 ):4637 -4650 .

[本文引用: 1]

[6]

Han X Tsunekawa A Tsubo M et al Effects of land-cover type and topography on soil organic carbon storage on Northern Loess Plateau,China

[J].Acta Agriculturae Scandinavica ,Section B-Soil & Plant Science,2010 ,60 :326 -334 .

[本文引用: 1]

[7]

An Y Zhang L Wang Q et al Soil quality assessment of different land use types based on TOPSIS method in hilly sandy area of Loess Plateau,Northern China

[J].International Journal of Environmental Research and Public Health ,2022 ,19 :17059 .

[本文引用: 1]

[8]

Wang H Wang W J Liu Z et al Combined effects of multi-land use decisions and climate change on water-related ecosystem services in Northeast China

[J].Journal of Environmental Management ,2022 ,315 :115131 .

[本文引用: 1]

[9]

Yang Y Wu L Lin Q et al Responses of the functional structure of soil microbial community to livestock grazing in the Tibetan alpine grassland

[J].Global Chang Biology ,2013 ,19 :637 -648 .

[本文引用: 1]

[10]

邹苗 4种沙障对毛乌素沙地流沙环境的影响研究

[D].呼和浩特 :内蒙古农业大学 ,2019 .

[本文引用: 1]

[11]

周炎广 ,李红悦 ,武子丰 ,等 毛乌素沙地沙障固沙机制与效益评估

[J].科学通报 ,2023 ,68 (11 ):1312 -1329 .

[本文引用: 1]

[12]

宋军 ,谢鑫鑫 毛乌素沙地防风固沙研究

[J].内蒙古农业科技 ,2014 ,246 :132 -134 .

[本文引用: 1]

[13]

李新荣 ,谭会娟 ,回嵘 ,等 中国荒漠与沙地生物土壤结皮研究

[J].科学通报 ,2018 ,63 (23 ):2320 -2334 .

[本文引用: 1]

[14]

Bowker M A Reed S C Maestre F T et al Biocrusts:The living skin of the earth

[J].Plant and Soil ,2018 ,429 (1/2 ):1 -7 .

[本文引用: 1]

[15]

Baumann K Glaser K Mutz J E et al Biological soil crusts of temperate forests:their role in P cycling

[J].Soil Biology and Biochemistry ,2017 ,109 :156 -166 .

[本文引用: 1]

[16]

李新荣 荒漠生物土壤结皮生态与水文学研究 [M].北京 :高等教育出版社 ,2012 .

[本文引用: 1]

[17]

毕银丽 ,郭芸 ,刘峰 ,等 西部煤矿区生物土壤结皮的生态修复作用及其碳中和贡献

[J].煤炭学报 ,2022 ,47 (8 ):2883 -2895 .

[本文引用: 1]

[18]

郭睿思 ,刘目兴 ,易军 ,等 干旱和半干旱区生物结皮层及其覆盖土壤的蒸发特征

[J].农业工程学报 ,2025 ,41 (6 ):117 .

[本文引用: 1]

[19]

张钤 ,张方敏 ,卢琦 ,等 生态工程对科尔沁沙地主要生态服务功能的影响

[J].水土保持通报 ,2021 ,41 (5 ):154 -159 .

[本文引用: 1]

[20]

Cheng J Zhang Y Wang H et al Sand-fixation plantation type affects soil phosphorus transformation microbial community in a revegetation area of Horqin Sandy Land,Northeast China

[J].Ecological Engineering ,2022 ,180 :106644 .

[本文引用: 1]

[21]

Li F Zhao L Zhang H et al Wind erosion and airborne dust deposition in farmland during spring in the Horqin Sandy Land of eastern Inner Mongolia,China

[J].Soil and Tillage Research ,2004 ,75 (2 ):121 -130 .

[本文引用: 1]

[22]

Huang J Y Zhou S Q Tan Y C et al Study on the species diversity of plant community in the giant panda habitat of Wolong Natural Reserve:species richness,species diversity and evenness

[J].Scientia Silvae Sinicae ,2007 ,43 :73 -78 .

[本文引用: 1]

[23]

Fayiah M Dong S K Li Y et al The relationships between plant diversity,plant cover,plant biomass and soil fertility vary with grassland type on Qinghai-Tibetan Plateau

[J].Agriculture ,Ecosystems & Environment,2019 ,286 :106659 .

[本文引用: 1]

[24]

Poorter H Niklas K J Reich P B et al Biomass allocation to leaves,stems and roots:meta-analyses of interspecific variation and environmental control

[J].New Phytologist ,2012 ,193 (1 ):30 -50 .

[本文引用: 1]

[25]

赵哈林 ,赵学勇 ,张铜会 ,等 科尔沁沙地沙漠化过程及其恢复机理 [M].北京 :科学出版社 ,2019 .

[本文引用: 1]

[26]

Yoda K Self-thinning in overcrowded pure stands under cultivated and natural conditions

[J].Journal of Biology ,Osaka City University,1963 ,14 :107 -129 .

[本文引用: 1]

[27]

孙保平 荒漠化防治工程学 [M].北京 :中国林业出版社 ,2000 .

[本文引用: 1]

[28]

马全林 ,王继和 ,詹科杰 ,等 塑料方格沙障的固沙原理及其推广应用前景

[J].水土保持学报 ,2005 ,19 (1 ):36 -39 .

[本文引用: 1]

[29]

Tilman P B Reich P B Knops J et al Diversity and productivity in a long-term grassland experiment

[J].Science ,2001 ,294 (5543 ):843 -845 .

[本文引用: 1]

[30]

王逸敏 ,刘康 ,屈建军 沙障对流沙地植被和土壤养分的影响

[J].中国沙漠 ,2019 ,39 (1 ):1 -10 .

[本文引用: 1]

[32]

Belnap J Lange O L Biological Soil Crusts:Structure,Function,and Management [M].Berlin,Germany :Springer ,2003 .

[本文引用: 1]

[33]

陈玉福 ,董鸣 毛乌素沙地景观的植被与土壤特征空间格局及其相关分析

[J].植物生态学报 ,2001 ,25 (3 ):265 -269 .

[本文引用: 1]

Understanding the coupled natural and human systems in dryland East Asia

1

2012

... 中国北方旱区作为全球荒漠化治理的核心区域[1 -2 ] ,是维护国家生态安全和推动可持续发展的重要区域.在国家重大生态工程如“三北”防护林和退耕还林还草等项目(累计投资超4.83×104 亿元)的实施下[3 -5 ] ,已有45.8%的旱区呈现明显的植被恢复趋势[2 ] .然而,当前生态恢复仍面临人工植被稳定性不足导致的生态系统功能退化风险.因此,探索一种高效持续的沙漠化土地恢复模式,对于提高旱区生态恢复的质量和稳定性具有重要的科学价值和实际需求. ...

Drivers and impacts of changes in China's drylands

2

2021

... 中国北方旱区作为全球荒漠化治理的核心区域[1 -2 ] ,是维护国家生态安全和推动可持续发展的重要区域.在国家重大生态工程如“三北”防护林和退耕还林还草等项目(累计投资超4.83×104 亿元)的实施下[3 -5 ] ,已有45.8%的旱区呈现明显的植被恢复趋势[2 ] .然而,当前生态恢复仍面临人工植被稳定性不足导致的生态系统功能退化风险.因此,探索一种高效持续的沙漠化土地恢复模式,对于提高旱区生态恢复的质量和稳定性具有重要的科学价值和实际需求. ...

... [2 ].然而,当前生态恢复仍面临人工植被稳定性不足导致的生态系统功能退化风险.因此,探索一种高效持续的沙漠化土地恢复模式,对于提高旱区生态恢复的质量和稳定性具有重要的科学价值和实际需求. ...

Improvements in ecosystem services from investments in natural capital

1

2016

... 中国北方旱区作为全球荒漠化治理的核心区域[1 -2 ] ,是维护国家生态安全和推动可持续发展的重要区域.在国家重大生态工程如“三北”防护林和退耕还林还草等项目(累计投资超4.83×104 亿元)的实施下[3 -5 ] ,已有45.8%的旱区呈现明显的植被恢复趋势[2 ] .然而,当前生态恢复仍面临人工植被稳定性不足导致的生态系统功能退化风险.因此,探索一种高效持续的沙漠化土地恢复模式,对于提高旱区生态恢复的质量和稳定性具有重要的科学价值和实际需求. ...

China's response to a national land-system sustainability emergency

0

2018

中国荒漠化潜在发生区域150年变迁:过去、现在和未来

1

2024

... 中国北方旱区作为全球荒漠化治理的核心区域[1 -2 ] ,是维护国家生态安全和推动可持续发展的重要区域.在国家重大生态工程如“三北”防护林和退耕还林还草等项目(累计投资超4.83×104 亿元)的实施下[3 -5 ] ,已有45.8%的旱区呈现明显的植被恢复趋势[2 ] .然而,当前生态恢复仍面临人工植被稳定性不足导致的生态系统功能退化风险.因此,探索一种高效持续的沙漠化土地恢复模式,对于提高旱区生态恢复的质量和稳定性具有重要的科学价值和实际需求. ...

Effects of land-cover type and topography on soil organic carbon storage on Northern Loess Plateau,China

1

2010

... 沙漠化土地的修复过程复杂,受植被修复类型、气候条件、植被生长年限等多因素的共同影响[6 -7 ] .修复措施和技术的应用旨在恢复和增强沙漠化土地的生物多样性及生态功能.植被不仅能通过改变土壤性质直接影响生态系统功能[8 ] ,还能通过调节土壤特性间接影响修复效果[9 ] .因此,选择适宜的植被类型对于加速生态恢复进程和提高恢复成效至关重要.如“乔灌草181”生态治沙模式通过科学选择植被类型、合理配置林草组成和密度,实现了最佳的防沙治沙效果.此外,沙障的合理搭配可有效减少风沙对植被的破坏,为生态恢复创造有利条件[10 ] .周炎广等[11 ] 发现,1 m×1 m的沙柳沙障是沙漠化土地防风固沙和促进植被恢复的最佳选择;沙柳沙障配合适生灌木的恢复和防护效果更为显著[12 ] .以上研究为沙漠化土地植被恢复和生态环境治理提供了有力的科学依据. ...

Soil quality assessment of different land use types based on TOPSIS method in hilly sandy area of Loess Plateau,Northern China

1

2022

... 沙漠化土地的修复过程复杂,受植被修复类型、气候条件、植被生长年限等多因素的共同影响[6 -7 ] .修复措施和技术的应用旨在恢复和增强沙漠化土地的生物多样性及生态功能.植被不仅能通过改变土壤性质直接影响生态系统功能[8 ] ,还能通过调节土壤特性间接影响修复效果[9 ] .因此,选择适宜的植被类型对于加速生态恢复进程和提高恢复成效至关重要.如“乔灌草181”生态治沙模式通过科学选择植被类型、合理配置林草组成和密度,实现了最佳的防沙治沙效果.此外,沙障的合理搭配可有效减少风沙对植被的破坏,为生态恢复创造有利条件[10 ] .周炎广等[11 ] 发现,1 m×1 m的沙柳沙障是沙漠化土地防风固沙和促进植被恢复的最佳选择;沙柳沙障配合适生灌木的恢复和防护效果更为显著[12 ] .以上研究为沙漠化土地植被恢复和生态环境治理提供了有力的科学依据. ...

Combined effects of multi-land use decisions and climate change on water-related ecosystem services in Northeast China

1

2022

... 沙漠化土地的修复过程复杂,受植被修复类型、气候条件、植被生长年限等多因素的共同影响[6 -7 ] .修复措施和技术的应用旨在恢复和增强沙漠化土地的生物多样性及生态功能.植被不仅能通过改变土壤性质直接影响生态系统功能[8 ] ,还能通过调节土壤特性间接影响修复效果[9 ] .因此,选择适宜的植被类型对于加速生态恢复进程和提高恢复成效至关重要.如“乔灌草181”生态治沙模式通过科学选择植被类型、合理配置林草组成和密度,实现了最佳的防沙治沙效果.此外,沙障的合理搭配可有效减少风沙对植被的破坏,为生态恢复创造有利条件[10 ] .周炎广等[11 ] 发现,1 m×1 m的沙柳沙障是沙漠化土地防风固沙和促进植被恢复的最佳选择;沙柳沙障配合适生灌木的恢复和防护效果更为显著[12 ] .以上研究为沙漠化土地植被恢复和生态环境治理提供了有力的科学依据. ...

Responses of the functional structure of soil microbial community to livestock grazing in the Tibetan alpine grassland

1

2013

... 沙漠化土地的修复过程复杂,受植被修复类型、气候条件、植被生长年限等多因素的共同影响[6 -7 ] .修复措施和技术的应用旨在恢复和增强沙漠化土地的生物多样性及生态功能.植被不仅能通过改变土壤性质直接影响生态系统功能[8 ] ,还能通过调节土壤特性间接影响修复效果[9 ] .因此,选择适宜的植被类型对于加速生态恢复进程和提高恢复成效至关重要.如“乔灌草181”生态治沙模式通过科学选择植被类型、合理配置林草组成和密度,实现了最佳的防沙治沙效果.此外,沙障的合理搭配可有效减少风沙对植被的破坏,为生态恢复创造有利条件[10 ] .周炎广等[11 ] 发现,1 m×1 m的沙柳沙障是沙漠化土地防风固沙和促进植被恢复的最佳选择;沙柳沙障配合适生灌木的恢复和防护效果更为显著[12 ] .以上研究为沙漠化土地植被恢复和生态环境治理提供了有力的科学依据. ...

4种沙障对毛乌素沙地流沙环境的影响研究

1

2019

... 沙漠化土地的修复过程复杂,受植被修复类型、气候条件、植被生长年限等多因素的共同影响[6 -7 ] .修复措施和技术的应用旨在恢复和增强沙漠化土地的生物多样性及生态功能.植被不仅能通过改变土壤性质直接影响生态系统功能[8 ] ,还能通过调节土壤特性间接影响修复效果[9 ] .因此,选择适宜的植被类型对于加速生态恢复进程和提高恢复成效至关重要.如“乔灌草181”生态治沙模式通过科学选择植被类型、合理配置林草组成和密度,实现了最佳的防沙治沙效果.此外,沙障的合理搭配可有效减少风沙对植被的破坏,为生态恢复创造有利条件[10 ] .周炎广等[11 ] 发现,1 m×1 m的沙柳沙障是沙漠化土地防风固沙和促进植被恢复的最佳选择;沙柳沙障配合适生灌木的恢复和防护效果更为显著[12 ] .以上研究为沙漠化土地植被恢复和生态环境治理提供了有力的科学依据. ...

毛乌素沙地沙障固沙机制与效益评估

1

2023

... 沙漠化土地的修复过程复杂,受植被修复类型、气候条件、植被生长年限等多因素的共同影响[6 -7 ] .修复措施和技术的应用旨在恢复和增强沙漠化土地的生物多样性及生态功能.植被不仅能通过改变土壤性质直接影响生态系统功能[8 ] ,还能通过调节土壤特性间接影响修复效果[9 ] .因此,选择适宜的植被类型对于加速生态恢复进程和提高恢复成效至关重要.如“乔灌草181”生态治沙模式通过科学选择植被类型、合理配置林草组成和密度,实现了最佳的防沙治沙效果.此外,沙障的合理搭配可有效减少风沙对植被的破坏,为生态恢复创造有利条件[10 ] .周炎广等[11 ] 发现,1 m×1 m的沙柳沙障是沙漠化土地防风固沙和促进植被恢复的最佳选择;沙柳沙障配合适生灌木的恢复和防护效果更为显著[12 ] .以上研究为沙漠化土地植被恢复和生态环境治理提供了有力的科学依据. ...

毛乌素沙地防风固沙研究

1

2014

... 沙漠化土地的修复过程复杂,受植被修复类型、气候条件、植被生长年限等多因素的共同影响[6 -7 ] .修复措施和技术的应用旨在恢复和增强沙漠化土地的生物多样性及生态功能.植被不仅能通过改变土壤性质直接影响生态系统功能[8 ] ,还能通过调节土壤特性间接影响修复效果[9 ] .因此,选择适宜的植被类型对于加速生态恢复进程和提高恢复成效至关重要.如“乔灌草181”生态治沙模式通过科学选择植被类型、合理配置林草组成和密度,实现了最佳的防沙治沙效果.此外,沙障的合理搭配可有效减少风沙对植被的破坏,为生态恢复创造有利条件[10 ] .周炎广等[11 ] 发现,1 m×1 m的沙柳沙障是沙漠化土地防风固沙和促进植被恢复的最佳选择;沙柳沙障配合适生灌木的恢复和防护效果更为显著[12 ] .以上研究为沙漠化土地植被恢复和生态环境治理提供了有力的科学依据. ...

中国荒漠与沙地生物土壤结皮研究

1

2018

... 生物土壤结皮由隐花植物如蓝藻、苔藓、真核藻类和地衣等与土壤表层颗粒胶结形成,号称“生态工程师”和“荒漠生物地毯”,是沙漠化土地修复的先锋物种[13 -14 ] .它们在维持生物地球化学循环、调节土壤生态水文过程及促进生态修复等方面发挥至关重要的作用[15 ] .生物土壤结皮能增加大气降水的快速入渗,延缓或减少径流,影响菌类和土壤动物的生存与繁衍,并改善土壤养分状况[16 -17 ] .此外,生物土壤结皮与高等植物的混合修复能弥补植被种植后无法完全覆盖沙面的不足,并控制风蚀,提高物种多样性,加快生态恢复的持续性和稳定性[18 ] .因此,生物土壤结皮与高等植物混合修复模式及其组合方式是沙漠化生态修复的重要研究方向,但当前生物土壤结皮搭配草本和灌木的混合恢复方式对植被特性的影响研究仍相对不足. ...

Biocrusts:The living skin of the earth

1

2018

... 生物土壤结皮由隐花植物如蓝藻、苔藓、真核藻类和地衣等与土壤表层颗粒胶结形成,号称“生态工程师”和“荒漠生物地毯”,是沙漠化土地修复的先锋物种[13 -14 ] .它们在维持生物地球化学循环、调节土壤生态水文过程及促进生态修复等方面发挥至关重要的作用[15 ] .生物土壤结皮能增加大气降水的快速入渗,延缓或减少径流,影响菌类和土壤动物的生存与繁衍,并改善土壤养分状况[16 -17 ] .此外,生物土壤结皮与高等植物的混合修复能弥补植被种植后无法完全覆盖沙面的不足,并控制风蚀,提高物种多样性,加快生态恢复的持续性和稳定性[18 ] .因此,生物土壤结皮与高等植物混合修复模式及其组合方式是沙漠化生态修复的重要研究方向,但当前生物土壤结皮搭配草本和灌木的混合恢复方式对植被特性的影响研究仍相对不足. ...

Biological soil crusts of temperate forests:their role in P cycling

1

2017

... 生物土壤结皮由隐花植物如蓝藻、苔藓、真核藻类和地衣等与土壤表层颗粒胶结形成,号称“生态工程师”和“荒漠生物地毯”,是沙漠化土地修复的先锋物种[13 -14 ] .它们在维持生物地球化学循环、调节土壤生态水文过程及促进生态修复等方面发挥至关重要的作用[15 ] .生物土壤结皮能增加大气降水的快速入渗,延缓或减少径流,影响菌类和土壤动物的生存与繁衍,并改善土壤养分状况[16 -17 ] .此外,生物土壤结皮与高等植物的混合修复能弥补植被种植后无法完全覆盖沙面的不足,并控制风蚀,提高物种多样性,加快生态恢复的持续性和稳定性[18 ] .因此,生物土壤结皮与高等植物混合修复模式及其组合方式是沙漠化生态修复的重要研究方向,但当前生物土壤结皮搭配草本和灌木的混合恢复方式对植被特性的影响研究仍相对不足. ...

1

2012

... 生物土壤结皮由隐花植物如蓝藻、苔藓、真核藻类和地衣等与土壤表层颗粒胶结形成,号称“生态工程师”和“荒漠生物地毯”,是沙漠化土地修复的先锋物种[13 -14 ] .它们在维持生物地球化学循环、调节土壤生态水文过程及促进生态修复等方面发挥至关重要的作用[15 ] .生物土壤结皮能增加大气降水的快速入渗,延缓或减少径流,影响菌类和土壤动物的生存与繁衍,并改善土壤养分状况[16 -17 ] .此外,生物土壤结皮与高等植物的混合修复能弥补植被种植后无法完全覆盖沙面的不足,并控制风蚀,提高物种多样性,加快生态恢复的持续性和稳定性[18 ] .因此,生物土壤结皮与高等植物混合修复模式及其组合方式是沙漠化生态修复的重要研究方向,但当前生物土壤结皮搭配草本和灌木的混合恢复方式对植被特性的影响研究仍相对不足. ...

西部煤矿区生物土壤结皮的生态修复作用及其碳中和贡献

1

2022

... 生物土壤结皮由隐花植物如蓝藻、苔藓、真核藻类和地衣等与土壤表层颗粒胶结形成,号称“生态工程师”和“荒漠生物地毯”,是沙漠化土地修复的先锋物种[13 -14 ] .它们在维持生物地球化学循环、调节土壤生态水文过程及促进生态修复等方面发挥至关重要的作用[15 ] .生物土壤结皮能增加大气降水的快速入渗,延缓或减少径流,影响菌类和土壤动物的生存与繁衍,并改善土壤养分状况[16 -17 ] .此外,生物土壤结皮与高等植物的混合修复能弥补植被种植后无法完全覆盖沙面的不足,并控制风蚀,提高物种多样性,加快生态恢复的持续性和稳定性[18 ] .因此,生物土壤结皮与高等植物混合修复模式及其组合方式是沙漠化生态修复的重要研究方向,但当前生物土壤结皮搭配草本和灌木的混合恢复方式对植被特性的影响研究仍相对不足. ...

干旱和半干旱区生物结皮层及其覆盖土壤的蒸发特征

1

2025

... 生物土壤结皮由隐花植物如蓝藻、苔藓、真核藻类和地衣等与土壤表层颗粒胶结形成,号称“生态工程师”和“荒漠生物地毯”,是沙漠化土地修复的先锋物种[13 -14 ] .它们在维持生物地球化学循环、调节土壤生态水文过程及促进生态修复等方面发挥至关重要的作用[15 ] .生物土壤结皮能增加大气降水的快速入渗,延缓或减少径流,影响菌类和土壤动物的生存与繁衍,并改善土壤养分状况[16 -17 ] .此外,生物土壤结皮与高等植物的混合修复能弥补植被种植后无法完全覆盖沙面的不足,并控制风蚀,提高物种多样性,加快生态恢复的持续性和稳定性[18 ] .因此,生物土壤结皮与高等植物混合修复模式及其组合方式是沙漠化生态修复的重要研究方向,但当前生物土壤结皮搭配草本和灌木的混合恢复方式对植被特性的影响研究仍相对不足. ...

生态工程对科尔沁沙地主要生态服务功能的影响

1

2021

... 科尔沁沙地位于中国北方农牧交错带的东缘,易受气候变化和人类活动的双重影响[19 -20 ] .历史上大规模过度放牧和农业开发导致该区植被严重退化,加之春季干旱多风的气候特征[21 ] ,引发强烈的沙漠化过程,使其成为“三北”防护林工程的核心治理区.近年来,随着禁牧围封和退耕还林还草等生态工程的实施,出现了一系列沙漠化土地的恢复措施和治理方案,但固沙植被物种单一和植被稳定性差等问题依然存在.因此,寻求一种适宜科尔沁沙地的治沙模式,提升其生态恢复质量和稳定性,具有重要的科学意义.本研究在两种沙障(1 m×1 m作物秸秆和2 m×2 m灌木活体)的基础上,组配3种植被建植方式(草本、灌木和草本+灌木),并在此基础上分别接种藻结皮、藓结皮和藻+藓结皮,旨在探明不同治沙模式对科尔沁沙地植被特征和生物土壤结皮特性的影响.本试验的研究成果有望为优化植被配置提供理论依据,可促进生态系统植被恢复的稳定性和持续性,进而提升中国北方生态屏障的建设成效. ...

Sand-fixation plantation type affects soil phosphorus transformation microbial community in a revegetation area of Horqin Sandy Land,Northeast China

1

2022

... 科尔沁沙地位于中国北方农牧交错带的东缘,易受气候变化和人类活动的双重影响[19 -20 ] .历史上大规模过度放牧和农业开发导致该区植被严重退化,加之春季干旱多风的气候特征[21 ] ,引发强烈的沙漠化过程,使其成为“三北”防护林工程的核心治理区.近年来,随着禁牧围封和退耕还林还草等生态工程的实施,出现了一系列沙漠化土地的恢复措施和治理方案,但固沙植被物种单一和植被稳定性差等问题依然存在.因此,寻求一种适宜科尔沁沙地的治沙模式,提升其生态恢复质量和稳定性,具有重要的科学意义.本研究在两种沙障(1 m×1 m作物秸秆和2 m×2 m灌木活体)的基础上,组配3种植被建植方式(草本、灌木和草本+灌木),并在此基础上分别接种藻结皮、藓结皮和藻+藓结皮,旨在探明不同治沙模式对科尔沁沙地植被特征和生物土壤结皮特性的影响.本试验的研究成果有望为优化植被配置提供理论依据,可促进生态系统植被恢复的稳定性和持续性,进而提升中国北方生态屏障的建设成效. ...

Wind erosion and airborne dust deposition in farmland during spring in the Horqin Sandy Land of eastern Inner Mongolia,China

1

2004

... 科尔沁沙地位于中国北方农牧交错带的东缘,易受气候变化和人类活动的双重影响[19 -20 ] .历史上大规模过度放牧和农业开发导致该区植被严重退化,加之春季干旱多风的气候特征[21 ] ,引发强烈的沙漠化过程,使其成为“三北”防护林工程的核心治理区.近年来,随着禁牧围封和退耕还林还草等生态工程的实施,出现了一系列沙漠化土地的恢复措施和治理方案,但固沙植被物种单一和植被稳定性差等问题依然存在.因此,寻求一种适宜科尔沁沙地的治沙模式,提升其生态恢复质量和稳定性,具有重要的科学意义.本研究在两种沙障(1 m×1 m作物秸秆和2 m×2 m灌木活体)的基础上,组配3种植被建植方式(草本、灌木和草本+灌木),并在此基础上分别接种藻结皮、藓结皮和藻+藓结皮,旨在探明不同治沙模式对科尔沁沙地植被特征和生物土壤结皮特性的影响.本试验的研究成果有望为优化植被配置提供理论依据,可促进生态系统植被恢复的稳定性和持续性,进而提升中国北方生态屏障的建设成效. ...

Study on the species diversity of plant community in the giant panda habitat of Wolong Natural Reserve:species richness,species diversity and evenness

1

2007

... 本研究采用物种丰富度(Species Richness, SR )、香农-维纳指数(Shannon-Weiner Index, SWI )、辛普森多样性指数(Simpson's Diversity Index, SDI )和Pielou物种均匀度指数(Pielou's Species Evenness, PSE )来量化植物多样性[22 -23 ] : ...

The relationships between plant diversity,plant cover,plant biomass and soil fertility vary with grassland type on Qinghai-Tibetan Plateau

1

2019

... 本研究采用物种丰富度(Species Richness, SR )、香农-维纳指数(Shannon-Weiner Index, SWI )、辛普森多样性指数(Simpson's Diversity Index, SDI )和Pielou物种均匀度指数(Pielou's Species Evenness, PSE )来量化植物多样性[22 -23 ] : ...

Biomass allocation to leaves,stems and roots:meta-analyses of interspecific variation and environmental control

1

2012

... 2022年不同沙障类型下,草本、灌木和草本+灌木种植方式下的植被高度无显著差异.这种现象主要归因于试验周期的短暂性——本试验于2022年5月种植,只经过3个月的生长期后进行采样调查,此时各处理下的植被尚处于幼苗发育阶段,不同植被类型之间的差异尚未充分表达.而2023年调查显示,在无沙障、作物秸秆沙障和灌木活体沙障下,草本群落的平均高度一般显著高于灌木群落.可见,植被恢复年限和种植方式显著影响群落的高度.草本植物在短期内表现出的生长优势可能与其资源分配策略相关,与灌丛植物相比,草本通常将更多生物量投资于地上器官以快速占领生态位[24 ] .本研究发现各沙障类型下对照样地(裸沙)的植被盖度在10%左右,而种植草本、灌木及其混合处理的平均盖度大于50%.这一显著差异证实了人工种源补充对地表覆盖的快速改良效应,与以往科尔沁沙地南缘的研究结果一致[25 ] . ...

1

2019

... 2022年不同沙障类型下,草本、灌木和草本+灌木种植方式下的植被高度无显著差异.这种现象主要归因于试验周期的短暂性——本试验于2022年5月种植,只经过3个月的生长期后进行采样调查,此时各处理下的植被尚处于幼苗发育阶段,不同植被类型之间的差异尚未充分表达.而2023年调查显示,在无沙障、作物秸秆沙障和灌木活体沙障下,草本群落的平均高度一般显著高于灌木群落.可见,植被恢复年限和种植方式显著影响群落的高度.草本植物在短期内表现出的生长优势可能与其资源分配策略相关,与灌丛植物相比,草本通常将更多生物量投资于地上器官以快速占领生态位[24 ] .本研究发现各沙障类型下对照样地(裸沙)的植被盖度在10%左右,而种植草本、灌木及其混合处理的平均盖度大于50%.这一显著差异证实了人工种源补充对地表覆盖的快速改良效应,与以往科尔沁沙地南缘的研究结果一致[25 ] . ...

Self-thinning in overcrowded pure stands under cultivated and natural conditions

1

1963

... 2022年草本群落的植株密度显著高于灌木及草本+灌木混合群落,这显然与初始播种的植物直接相关.经过一个完整生长季(2023年),所有处理下的植株密度均呈显著下降趋势,这符合植物种群动态的自疏法则[26 ] ,即随着个体生长导致的资源竞争加剧,种群通过密度依赖性死亡实现生物量优化配置.这一发现对治沙模式具有重要启示:当前沙漠化土地恢复中普遍采用的种子播种量(本试验采用以往生态恢复播种量平均值)显著过高,这样不但浪费草种资源,且不利于植被后期的生长恢复.此外,本研究发现不同沙障类型对植被高度和盖度的影响均较小.这与沙障的核心功能定位相符,其主要通过增加地表粗糙度、降低近地表风速等物理机制控制风蚀过程[27 -28 ] ,而对植被高度和盖度等的影响是一个长期效应,本研究的采样调查只在植被种植的2年内,可见长期的连续观测十分必要. ...

1

2000

... 2022年草本群落的植株密度显著高于灌木及草本+灌木混合群落,这显然与初始播种的植物直接相关.经过一个完整生长季(2023年),所有处理下的植株密度均呈显著下降趋势,这符合植物种群动态的自疏法则[26 ] ,即随着个体生长导致的资源竞争加剧,种群通过密度依赖性死亡实现生物量优化配置.这一发现对治沙模式具有重要启示:当前沙漠化土地恢复中普遍采用的种子播种量(本试验采用以往生态恢复播种量平均值)显著过高,这样不但浪费草种资源,且不利于植被后期的生长恢复.此外,本研究发现不同沙障类型对植被高度和盖度的影响均较小.这与沙障的核心功能定位相符,其主要通过增加地表粗糙度、降低近地表风速等物理机制控制风蚀过程[27 -28 ] ,而对植被高度和盖度等的影响是一个长期效应,本研究的采样调查只在植被种植的2年内,可见长期的连续观测十分必要. ...

塑料方格沙障的固沙原理及其推广应用前景

1

2005

... 2022年草本群落的植株密度显著高于灌木及草本+灌木混合群落,这显然与初始播种的植物直接相关.经过一个完整生长季(2023年),所有处理下的植株密度均呈显著下降趋势,这符合植物种群动态的自疏法则[26 ] ,即随着个体生长导致的资源竞争加剧,种群通过密度依赖性死亡实现生物量优化配置.这一发现对治沙模式具有重要启示:当前沙漠化土地恢复中普遍采用的种子播种量(本试验采用以往生态恢复播种量平均值)显著过高,这样不但浪费草种资源,且不利于植被后期的生长恢复.此外,本研究发现不同沙障类型对植被高度和盖度的影响均较小.这与沙障的核心功能定位相符,其主要通过增加地表粗糙度、降低近地表风速等物理机制控制风蚀过程[27 -28 ] ,而对植被高度和盖度等的影响是一个长期效应,本研究的采样调查只在植被种植的2年内,可见长期的连续观测十分必要. ...

Diversity and productivity in a long-term grassland experiment

1

2001

... 植物多样性对恢复措施的响应呈现显著的时间依赖性.2022年不同沙障类型下,各种植方式(草本、灌木及其混合)的物种丰富度指数无显著差异,这与初始播种的物种库直接相关(各处理播种3~4种).然而至2023年,草本+灌木混合种植处理的香农-维纳指数、辛普森多样性指数和Pielou均匀度指数均显著高于单一种植处理,这与生态恢复理论中“功能群互补性”假说相一致[29 ] .这一发现为科尔沁沙地植被重建提供了理论支持,与单优群落相比,多生活型组合能更有效地提升生态系统多样性和稳定性. ...

沙障对流沙地植被和土壤养分的影响

1

2019

... 本研究中,不同沙障类型下草本种植处理的地上生物量显著高于灌木、草本+灌木及对照处理.这种差异可能源于采样时间与植物生活史策略:试验于2022年5月种植并于次年8月采样,此时草本植物正处于生长旺季,而灌木的木质化进程导致其生物量积累滞后.草本植物可通过快速资源获取策略(如较高的比叶面积和光合利用效率)实现短期生物量快速积累.作物秸秆沙障处理下根系生物量显著高于无沙障和灌木活体沙障(P <0.01).其机制可能包括:①秸秆分解过程中释放的养分直接促进细根的生长;②插入沙地的秸秆腐烂分解后降低土壤容重,并提升土壤孔隙度,增加了其透气性,有利于植物根系的生长.相较之下,灌木活体沙障处理的地下生物量最低,可能是灌木活体和植被共同竞争土壤养分,影响各小区中植被根系的生长.值得注意的是,灌木活体沙障处理下植物个体数显著高于无沙障处理,这与沙障的微环境改良效应密切相关:①沙障降低近地表风速,减少了对幼苗的机械损伤;②积沙作用形成细粒层,提升表层土壤持水能力[30 ] .然而,在半干旱区大规模应用该技术需谨慎,活体沙障灌木(如沙柳)的蒸腾耗水,可能会加剧土壤水分亏缺,进而诱发土地再次沙化.从上可知,在沙障设置方面,作物秸秆沙障是沙漠化土地恢复过程中较理想的沙障类型[31 ] . ...

1

2011

... 本研究中,不同沙障类型下草本种植处理的地上生物量显著高于灌木、草本+灌木及对照处理.这种差异可能源于采样时间与植物生活史策略:试验于2022年5月种植并于次年8月采样,此时草本植物正处于生长旺季,而灌木的木质化进程导致其生物量积累滞后.草本植物可通过快速资源获取策略(如较高的比叶面积和光合利用效率)实现短期生物量快速积累.作物秸秆沙障处理下根系生物量显著高于无沙障和灌木活体沙障(P <0.01).其机制可能包括:①秸秆分解过程中释放的养分直接促进细根的生长;②插入沙地的秸秆腐烂分解后降低土壤容重,并提升土壤孔隙度,增加了其透气性,有利于植物根系的生长.相较之下,灌木活体沙障处理的地下生物量最低,可能是灌木活体和植被共同竞争土壤养分,影响各小区中植被根系的生长.值得注意的是,灌木活体沙障处理下植物个体数显著高于无沙障处理,这与沙障的微环境改良效应密切相关:①沙障降低近地表风速,减少了对幼苗的机械损伤;②积沙作用形成细粒层,提升表层土壤持水能力[30 ] .然而,在半干旱区大规模应用该技术需谨慎,活体沙障灌木(如沙柳)的蒸腾耗水,可能会加剧土壤水分亏缺,进而诱发土地再次沙化.从上可知,在沙障设置方面,作物秸秆沙障是沙漠化土地恢复过程中较理想的沙障类型[31 ] . ...

1

2003

... 裸沙样地中外源结皮的添加显著提升了生物结皮盖度,这主要归因于裸露的沙面有利于结皮拓殖和繁殖.值得注意的是,所有处理对结皮厚度均未产生显著影响,这可能与结皮发育的时间尺度相关,在干旱半干旱区,成熟生物结皮的形成通常需要5年以上的连续发育周期[32 ] ,而本研究观测期仅涵盖2个生长季. ...

毛乌素沙地景观的植被与土壤特征空间格局及其相关分析

1

2001

... 在生态系统恢复演替中,植被与土壤之间存在紧密的相互作用关系.植被的演替会引发土壤性状的改变;另一方面,土壤养分状况又反过来影响植被的组成和生物量[33 ] .土壤的理化特性为衡量植被恢复的关键指标,但本研究中并未对其测定.这是因为综合考虑到短期内植被恢复对土壤理化特性的影响相对较小,在本研究的时间尺度内,这种影响可能难以在土壤理化指标上得到显著体现.此外,沙障类型、植被配置方式以及是否接种结皮等因素对植被特征的影响,在一定程度上受到气候条件(尤其是降水)的制约.不同的降水模式会改变土壤水分状况,进而影响沙障的防护效果、植被的生长状况以及生物土壤结皮的形成与发育.同时,为确保生物土壤结皮能够成功定殖,本研究在前期进行了少量浇水.这种人工干预的方式与自然条件下的植被恢复情况存在差异,可能会使研究结果偏离自然状态下的实际情况.基于以上情况,未来的研究应重点聚焦于自然条件下长期治沙模式对植被特征,以及土壤有机碳和氮磷养分含量等的影响.这将有助于更准确地评估治沙措施的生态效益,为生态系统的可持续恢复提供科学依据. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号