0 引言

风胁迫引发植物多方面响应。植物对短时风胁迫的反应主要表现为快速的生理响应,以气孔关闭为核心策略,同时启动抗氧化防御机制,从而减缓风力带来的水分散失与机械压力[9-10]。而在相对长期的风胁迫下,植物则更倾向于通过形态重构与资源重分配形成长期适应[6,8]。叶片作为植物感知和响应外界环境的关键器官,其结构和功能变化可指示植物的生态策略。已有研究指出,处于长期风环境中植物会减小叶面积并增加叶片厚度,从而增强机械稳定性[3]。尽管更为坚韧的叶片能够有效抵御机械损伤,但也会因结构性组织增加而限制CO₂扩散、降低光合效率[11]。在资源受限的环境中,这种结构-功能权衡可能深刻影响植物的养分利用策略,但目前仍缺乏实证研究。

养分回收(Nutrient resorption)是植物养分利用策略的重要组成部分,多年生植物在叶片脱落前重新吸收其氮(N)、磷(P)、钾(K)等关键营养元素[12]。这一过程对增强植物在寡营养环境中的生态适应性具有重要意义。研究表明,叶片的营养元素需以非结构性、可溶性形式存在,才能顺利通过输导组织向其他器官再分配[13]。而风作为重要的环境胁迫因子,往往促使植物增强对结构性组织(如细胞壁、维管束)的投入,以增强机械稳定性和抗风能力[1,8]。结构性投入的增加可能以牺牲功能性组织为代价,从而限制可动员营养元素的含量,影响养分回收效率。然而,目前仍缺乏直接的实验证据。因此,有必要探讨相对长时间的风胁迫是否通过强化结构性投入而抑制养分回收,进而验证植物在风环境中是否存在结构与功能的资源权衡策略。

本研究以中国北方风蚀区防护林常用树种——杨树(Populus spp.)为对象,通过模拟不同强度的持续风环境,探讨风胁迫对叶片性状和养分回收特征的影响,以期验证模拟长时间(90 d)风胁迫会增加叶片的结构性投入,降低主要营养元素回收效率这一科学假设。本研究有助于填补风胁迫与植物养分内循环关系的研究空白,揭示植物在风环境中的资源分配机制,为风蚀区防护林建设与生态管理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验地位于内蒙古通辽市奈曼旗境内,是科尔沁沙地腹地的典型区域(42°55′—42°57′N,120°41′—120°45′E),海拔340~370 m。该区属温带半干旱大陆性气候,年平均气温6.5 ℃,≥10 ℃年积温为3 190 ℃,无霜期约151 d;多年平均降水量358 mm,年蒸发量约1 900 mm;年平均风速3.4 m·s⁻¹,年平均扬沙日数约30 d;地貌类型以高低起伏的沙丘和相对平缓的草甸为主,农田与沙地交错镶嵌,土壤主要包括风沙土和沙质草甸土。植被类型以中旱生群落为主,常见优势物种有沙蓬(Agriophyllum pungens)、猪毛蒿(Artemisia scoparia)、小叶锦鸡儿(Caragana microphylla)和盐蒿(Artemisia halodendron)等,杨树是当地广泛种植的人工造林树种。

1.2 试验设计

试验场地设置在中国科学院奈曼沙漠化研究站的自动化日光温室内。实验期间温室内空气温湿度由中控系统自动调节,变化趋势基本与室外保持一致,在排除自然风干扰的基础上,能够较好模拟自然条件下植物的生长环境。供试材料为林4号杨(Populus zhelin 4)扦插苗,由奈曼旗大柳树国有治沙林场提供。该品种是通辽市林研所通过有性杂交的方法培育的无性系杨树品种,具有生长迅速、易成活、抗干旱、耐瘠薄等特点,广泛用于平缓沙地、轻壤土地栽培。

于2021年4月中旬,选择茎粗0.9~1.2 cm的一年生幼嫩枝条进行扦插,待成活后选择长势相似的植株移栽至花盆中,每盆移栽一株。所用花盆直径30 cm,高35 cm,每盆装18 kg沙土,试验用土取自站区树林草地的风沙土,其pH 7.7,有机质0.4 g·kg-1,全氮0.08 g·kg-1,全磷0.03 g·kg-1,碱解氮 9.6 mg·kg-1,有效磷7.8 mg·kg-1,速效钾88.2 mg·kg-1,属养分含量较低的沙质土壤。花盆置于温室内空旷地,将轴流风机固定于花盆前方,每盆前1台,出风口与花盆高度保持一致,确保幼苗能够直接接受风吹,利用风机与花盆的距离确定吹袭强度。轴流风机结构限制其只能吹出旋转的气流,并且考虑到本研究旨在模拟长时间(90 d)风胁迫,过高的风速会造成叶片过早脱落,本试验最终共设置两个风速范围,其中低强度吹袭(L)风速3~4 m·s-1,高强度吹袭(H)风速7~8 m·s-1,无风处理为对照(CK),每个处理3个重复,每个重复种植2盆,共计18盆。待幼苗长出2片真叶后开始进行吹袭处理,风机每天07:00—18:00运行,每小时运行30 min,暂停30 min,持续90 d,以模拟自然条件下常见的间歇性阵风环境,为减少叶片非自然脱落造成的干扰,实验过程中统一风向,使风机始终从单一方向作用于植株。试验过程中,相同处理下的花盆每10 d交换一次位置,每10 d用200 mL 的1/2 Hoagland营养液浇灌1次,每天18:00后根据不同处理下土壤水分损耗情况用自来水浇灌,维持土壤含水量在田间持水量的60%。

成熟叶片在8月初采集,在每个重复植株的中部剪取2片健康完整的叶片,首先称量鲜重、扫描叶面积,在70 ℃条件下烘干至恒重,待称量干重后研磨成粉末保存。衰老叶片采集在9月末进行,待叶片变为灰黄色但尚未脱落时即视为衰落,完整采集每棵植株上的叶片,在70 ℃条件下烘干至恒重,称量干重后研磨成粉末保存。每棵植株的成熟叶片与衰老叶片均来源于同一植株,以保证样品在个体层面上的一一对应,从而确保养分回收效率计算的准确性。本研究测定的叶片性状包括叶面积、比叶面积(SLA),其中叶面积为同一处理下3个重复的8个叶片面积的平均值,比叶面积为成熟叶片叶面积与叶干重的比值。叶片C、N含量采用元素分析仪测定(ECS4010, Costech Analytical, Valencia, CA, 美国),P含量采用锑抗比色法测定[14],K、Ca含量采用原子吸收分光光度法测定[15]。

1.3 数据分析

本研究采用养分回收效率衡量叶片衰老过程中的养分回流程度,计算公式为:

式中:NuRE为养分回收效率(Nutrient Resorption Efficiency);Nug和Nus分别为成熟叶片和衰老叶片的养分含量;MLCF为质量损失矫正系数,代表叶片衰老过程中的质量损失率,根据对全球陆生植物的估算,阔叶树种为0.784[16]。

试验数据采用SPSS 20.0统计软件和R语言进行整理和分析,运用Origin pro 17.0制图。采用单因素方差分析(One-way ANOVA)分析不同吹袭强度下叶片性状、养分含量以及养分回收效率特征之间的差异。采用Smatr软件包的标准化主轴分析法,分析叶片营养元素含量与养分回收特征之间的相关性。试验数据均为不同处理下各重复测定指标的平均值±标准误。

2 结果与分析

2.1 模拟风胁迫对杨树幼苗植株形态和叶性状的影响

图1

图1

不同强度模拟风胁迫下杨树幼苗的植株形态

Fig.1

Morphological characteristics of poplar seedlings under different intensities of simulated wind stress

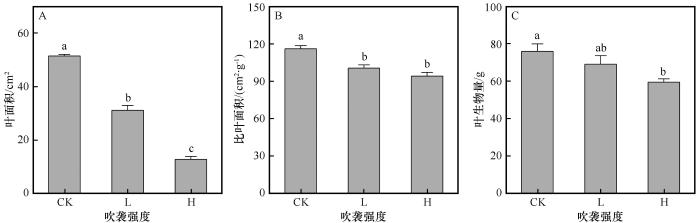

在叶片性状方面,风胁迫显著影响了单叶面积。低强度和高强度处理下的平均单叶面积分别为31.1 cm2和12.7 cm2,较对照组(51.4 cm2)分别显著下降了39.5%和75.2%(P<0.05,图2A)。此外,SLA也呈现显著下降趋势,与对照组(115.9 cm2·g-1)相比,低强度(100.5 cm2·g-1)和高强度(94.1 cm2·g-1)风胁迫下分别下降了13.3%(P<0.05)和18.8%(P<0.05,图2B),表明随着风强度的增加,单位面积叶片所含干物质增加,叶片趋于厚实。从植株整体来看,叶生物量亦受到不同程度的抑制。低强度风胁迫下,单株叶生物量为69.1 g,较对照组(75.9 g)下降了8.9%,差异不显著(P>0.05);而在高强度风胁迫下,叶生物量显著下降至59.5 g,降幅为21.6%(P<0.05,图2C)。

图2

图2

模拟风胁迫下杨树幼苗叶面积(A)、比叶面积(B)和叶生物量(C)的变化

Fig.2

The changes in leaf area (A), specific leaf area (B), and leaf biomass (C) of poplar seedlings under simulated wind stress

2.2 模拟风胁迫对杨树幼苗叶片养分的影响

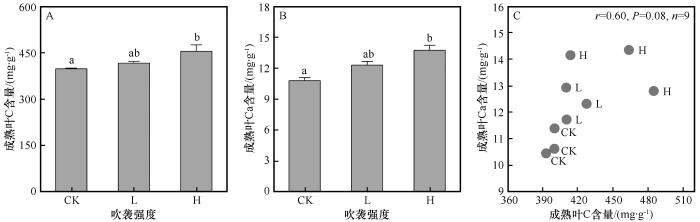

模拟长时间风胁迫对杨树幼苗叶片中碳(C)和钙(Ca)两种结构性营养元素含量产生了显著影响。随着风胁迫强度增加,成熟叶片中C含量显著升高,从对照组的397.8 mg·g⁻¹增加至低强度胁迫下的416.1 mg·g⁻¹(P>0.05)和高强度胁迫下的454.1 mg·g⁻¹(P<0.05,图3A)。同时,成熟叶片中的Ca含量也随风胁迫增强而上升,从对照组的10.8 mg·g⁻¹增加至低强度胁迫下的12.3 mg·g⁻¹(P>0.05)和13.8 mg·g⁻¹(P<0.05,图3B)。相关性分析显示,成熟叶片的C含量与Ca含量之间呈显著正相关关系(r=0.60,P<0.05,图3C),说明两者在风胁迫条件下具有协同积累的趋势。

图3

图3

模拟风胁迫对杨树幼苗叶片C、Ca含量的影响

Fig.3

Effects of simulated wind stress on C and Ca contents in leaves of poplar seedlings

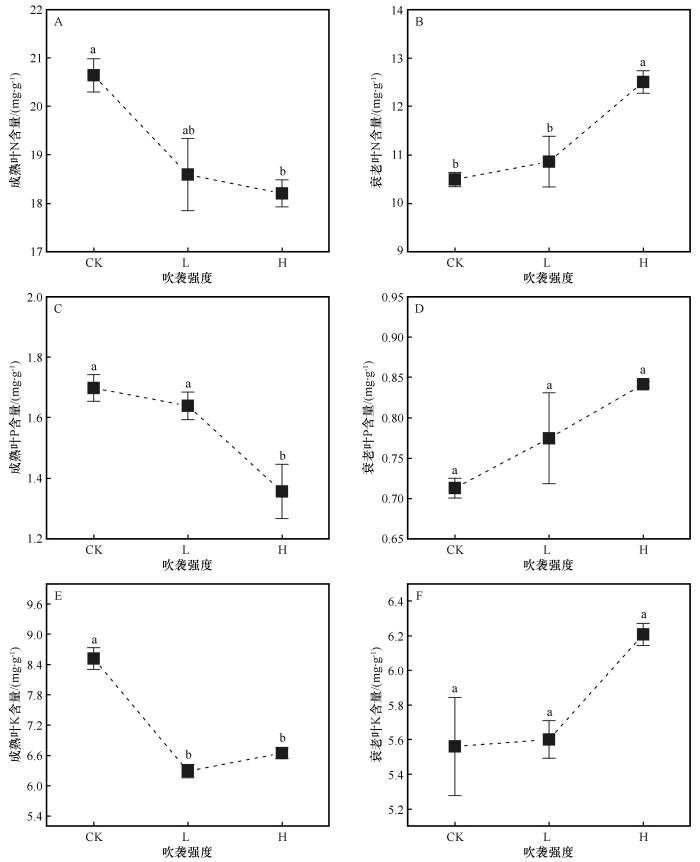

除结构性元素外,模拟长时间风胁迫亦显著影响了杨树幼苗不同发育阶段叶片中主要功能性营养元素的含量。成熟叶中的氮(N)含量由对照组的20.6 mg·g⁻¹下降至低强度和高强度胁迫的18.6 mg·g⁻¹(P>0.05)和18.2 mg·g⁻¹(P<0.05,图4A);而衰老叶中的N含量分别为10.5、10.9、12.5 mg·g⁻¹,处理间差异较成熟叶片更低(图4B)。磷(P)含量方面,成熟叶在对照、低强度和高强度胁迫组中分别为1.7、1.6、1.4 mg·g⁻¹,呈降低趋势;对应的衰老叶P含量分别为0.70、0.77、0.84 mg·g⁻¹,呈增加趋势(图4C、D)。钾(K)含量也表现出相似变化趋势,成熟叶中的K含量由8.5 mg·g⁻¹下降至6.3、6.6 mg·g⁻¹(图4E),衰老叶中则由5.56 mg·g⁻¹增加至5.60、6.20 mg·g⁻¹(图4F)。

图4

图4

模拟风胁迫对杨树幼苗成熟和衰老叶片N、P、K含量的影响

Fig.4

Effects of simulated wind stress on the contents of N, P and K in mature and senescent leaves of poplar seedlings

2.3 模拟风胁迫对杨树幼苗叶片养分回收特征的影响

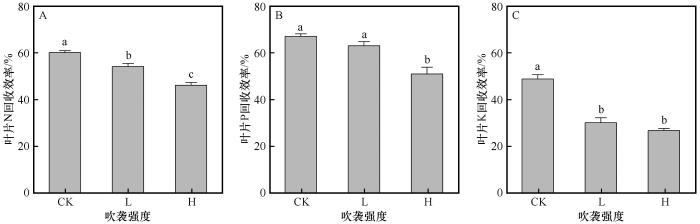

模拟长时间风胁迫对杨树幼苗叶片中主要可移动营养元素的回收效率产生了显著影响(图5)。在N回收方面,对照组的N回收效率为60.12%,而在低强度风胁迫组下降至54.19%,高强度风胁迫下进一步下降至46.14%,且处理间差异均达显著水平(P<0.05,图5A)。P回收效率的变化亦表现出显著下降趋势,对照组为67.04%,低强度胁迫组下降至63.04%(P>0.05),高强度胁迫组进一步下降至51.01%(P<0.05,图5B)。风胁迫对K回收效率的影响程度要高于N和P,对照组的K回收效率为48.85%,在低强度和高强度风胁迫条件下分别下降至30.14%和26.78%(P<0.05,图5C)。整体来看,在模拟长时间风吹条件下,杨树幼苗对主要可移动养分元素的再利用能力受到明显抑制。

图5

图5

模拟风胁迫对杨树幼苗叶片养分回收效率的影响

Fig.5

Effects of simulated wind stress on nutrient resorption efficiency in leaves of poplar seedlings

2.4 杨树幼苗叶片养分回收特征与结构性养分的关系

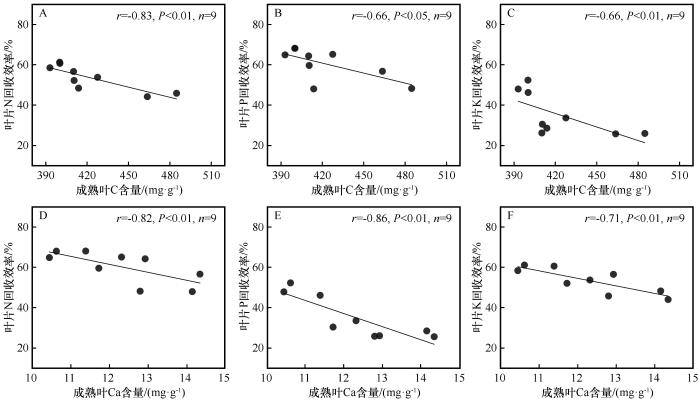

前述研究结果表明,模拟长时间风胁迫改变了杨树幼苗叶片中结构性养分的含量,同时显著影响了关键营养元素的回收效率。进一步相关性分析显示,成熟叶片中C含量与N、P、K回收效率之间分别呈显著负相关,相关系数分别为-0.83、-0.66和-0.66(图6A、B、C),表明随着C含量的升高,叶片养分回收效率呈下降趋势。Ca含量与养分回收特征之间也表现出一致的相关性特征。成熟叶Ca含量与N、P、K回收效率的相关系数分别为-0.82、-0.86和-0.71(图6D、E、F)。总体来看,在不同强度风胁迫条件下,杨树幼苗叶片中的结构性养分(C、Ca)含量显著升高,与此相对应,可移动营养元素(N、P、K)的回收效率显著降低,二者之间存在较为明显的权衡关系。

图6

图6

杨树幼苗叶片养分回收特征与叶片结构性养分含量的关系

Fig.6

Relationships between leaf nutrient resorption efficiency and leaf structural nutrient content in poplar seedlings

3 讨论

本研究旨在检验模拟长时间风胁迫会促使杨树幼苗增加叶片结构性投入以增强机械稳定性,同时降低关键功能性养分的回收效率这一科学假设。试验结果表明,随着风胁迫强度的增加,杨树幼苗显著提高了叶片C和Ca含量,叶面积和比叶面积明显下降,显示出结构性投入增强的趋势;同时,叶片N、P、K的回收效率明显降低,且与结构性养分含量呈显著负相关。这一系列变化共同印证了杨树幼苗在风胁迫环境中形成的结构-功能资源分配权衡策略。

3.1 模拟风胁迫抑制杨树幼苗叶片生物量积累并增强结构性投入

风与温度、降水和土壤理化性质等典型环境变量不同,风对植物的作用大部分是由直接机械刺激引起的,其在植物形态建成方面扮演着至关重要的角色[17]。本研究结果表明,经受长时间风胁迫的杨树幼苗植株矮化明显,分枝数量增加,这种变化与植物对机械扰动产生的典型响应一致,即表现为伸长生长受抑制、径向生长增加[1,18]。与枝条相比,叶片较为柔韧且受风面积更大,其摆动幅度和形变程度在风力作用下通常更为明显。本研究发现,不同强度风胁迫下杨树幼苗平均叶面积较对照组显著下降39.5%和75.2%。这与自然条件下的野外调查研究和遮风试验结果一致[19],说明叶面积缩小是植物应对长时间风胁迫的典型结构适应策略,在降低迎风面积的同时减少了叶片之间发生碰撞摩擦的概率,从而降低机械损伤风险[17]。此外,风胁迫还显著降低了杨树幼苗的比叶面积,表明构建单位面积叶片的干物质量投入增加。与叶片干物质投入同步增加的还有单位质量叶片的C含量和Ca含量。C是构成细胞壁中纤维素、半纤维素和木质素等骨架物质的主要元素,其中木质素的大量沉积可填充于纤维素-半纤维素网络中,增强细胞壁的硬度与稳定性[20]。Ca则是细胞壁中果胶的交联因子,通过桥接果胶分子以提升细胞壁的完整性和机械强度,研究表明,Ca积累与细胞壁中木质素和果胶含量的升高密切相关,并能显著提高植物组织的抗折能力[21]。这两种元素浓度的同步增长进一步说明杨树幼苗通过加强细胞壁结构达到提升叶片机械稳定性的目的。值得注意的是,叶片结构强化在抵御机械应力的同时也有助于降低水分散失,风胁迫往往还伴随空气流动加速引起的叶面蒸腾增加和微气候干旱效应[1]。

叶片结构稳定性的加强意味着物质和能量投入增加,但本研究发现风胁迫条件下,杨树幼苗单株叶片生物量较对照组显著降低。风胁迫对植物地上生物量积累的抑制作用已为研究所证实。例如,在自然条件下,同一环境中迎风区植被的地上生物量往往明显低于背风区[22]。这是因为持续的风力作用会促使气孔大量关闭,导致胞间气体交换速率降低,进而抑制光合同化速率[3]。本研究结果表明,为了适应风胁迫,植物倾向于优先将有限的资源分配用于加厚细胞壁和发达机械组织,以抵御风力造成的反复摇曳和拉扯。这种资源分配策略的调整体现了植物在长时间持续性风力干扰环境中为维持器官功能与生存稳定性所采取的权衡取舍,是风胁迫影响下植物生理响应过程的综合体现。

3.2 模拟风胁迫降低了杨树幼苗叶片关键营养元素的回收效率

在资源有限的胁迫环境中,植物不仅要优化资源分配策略,还需提高养分利用效率以维持长期生长和生存。养分回收作为植物养分利用策略的重要组成部分,是衡量其养分保持与再分配能力的关键指标[12]。本研究发现,模拟长时间风胁迫显著降低了杨树幼苗叶片N、P、K关键营养元素的回收效率,导致这一现象的直接原因是风胁迫在降低成熟叶片的养分含量的同时增加了衰老叶片的养分含量,表明在风胁迫条件下,杨树幼苗未能较对照组高效地将营养元素从衰老叶片中转移出来。虽然有关风胁迫对植物养分回收的影响目前还未见报道,但可以确定的是,风胁迫与影响植物养分回收的两个核心要素有关,一是营养元素在植物器官或组织中的动员效率,二是养分回收过程中的转运速率。

从生理生化水平来看,植物体内的N、P除了作为结构性元素参与构建细胞的生物膜系统,大部分以可降解的功能性有机物形式分布于细胞液中,有利于在叶片衰老过程中被动员和转移[23-24]。然而,研究表明,在干旱、遮阴等胁迫条件下,植物会增加对结构性组织,尤其是膜系统的投入,从而使更多的N、P元素固定于不可动员的结构性组分中(包括细胞壁伸展蛋白、膜蛋白、磷脂和植酸等),导致其在细胞液中的比例下降,进而降低动员效率与回收能力[13,25]。虽然本研究未直接涉及细胞结构层面,但与叶片建造成本密切相关的指标——比叶面积显著降低,C和Ca含量明显升高,间接反映出风胁迫促使杨树幼苗增强了结构性投入,这种结构加强可能减少了可动员形态N、P的积累,限制其在叶片衰老过程中的回收。此外,植物细胞结构性成分占比的上升,特别是细胞壁厚度的增加,会增加溶质在细胞间的扩散阻力,从而降低水分和养分的有效运输[26]。与N、P不同的是,K在植物体内主要以游离离子或可交换复合物的形式存在,基本不参与细胞结构的构建。然而本研究仍然观察到模拟长时间风胁迫显著抑制了K回收效率,这可能并非由于其化学形态受限,潜在关键生理机制更多与结构性投入比例增加后整体的胞间运输阻力增加有关。

综上所述,模拟长时间风胁迫通过调控杨树幼苗叶片的结构性投入,可能在多个层面共同限制了养分回收过程,揭示了结构功能之间复杂的权衡关系。在防护林建设与管护过程中,应关注不同风环境下植物的适应性,合理配置林木结构,优化养分管理策略,以提升防护林的稳定性和长期生态服务功能。需要指出的是,试验所采用的人工风处理由于间歇性和方向单一,难以完全模拟自然风的随机性、多变性和阵风特征,可能对植物的响应产生一定偏差。这种处理或许高估了植物对机械扰动的结构性反应,同时低估了复杂风向变化下植物对物理损伤和水分散失的适应机制。未来,需要提高模拟风胁迫的生态真实性,结合细胞解剖、生化特征及分子调控机制,从结构性组分的积累动态、营养元素的细胞分布特征和转运机制等角度,深化对风力干扰下植物资源保持策略的理解,为干旱多风区的植被恢复与功能优化提供更坚实的理论基础。

4 结论

本研究首次揭示了模拟长时间风胁迫对植物叶片功能性状和养分回收特征的影响,并提出了可能的植物响应风力胁迫的机理框架:风力诱导结构性投入增强,进而限制叶片养分的动员与转运,最终导致回收效率下降。上述结果反映了植物在风胁迫下的生存策略,即通过牺牲部分功能性养分来换取更加牢固的结构支撑。本研究从结构-功能权衡的视角出发,深化了对风胁迫环境中植物资源利用策略的认识。

参考文献

Challenges to understand plant responses to wind

[J].

Relationship between wind speed and plant hydraulics at the global scale

[J].

Desert ecosystems in China:past,present,and future

[J].

科尔沁沙地几种常见植物对风胁迫的生理响应

[J].

风沙流短暂吹袭对樟子松(Pinus sylvestris var.mongolica)幼苗光合蒸腾特性的影响

[J].

Effect of wind on the relation of leaf N,P stoichiometry with leaf morphology in Quercus species

[J].

Patterns and mechanisms of nutrient resorption in plants

[J].

Nitrogen resorption and protein degradation during leaf senescence in Chenopodium album grown in different light and nitrogen conditions

[J].

Global resorption efficiencies and concentrations of carbon and nutrients in leaves of terrestrial plants

[J].

Review:wind impacts on plant growth,mechanics and damage

[J].

The course of mechanical stress:types,perception,and plant response

[J].

Relationships between leaf carbon and macronutrients across woody species and forest ecosystems highlight how carbon is allocated to leaf structural function

[J].

Effect of calcium sprays on mechanical strength and cell wall fractions of herbaceous peony (Paeonia lactiflora pall.) inflorescence stems

[J].

Vegetation growth and physiological adaptation of pioneer plants on mobile sand dunes

[J].

Molecular mechanisms of phosphorus metabolism and transport during leaf senescence

[J].

Nitrogen remobilization during leaf senescence:lessons from Arabidopsis to crops

[J].

Drought and nitrogen deposition regulate plant nutrient resorption in a typical steppe

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号