0 引言

沙尘是制约中国北方生态环境可持续发展的重要自然现象[1 ] ,为了有效遏制沙尘危害,降低京津地区风沙危害的风险,国家于2003年启动了京津风沙源治理工程,并于2013年进一步实施了京津风沙源治理二期工程[2 ] 。京津风沙源治理工程区域是中国北方生态屏障的重要组成部分、国家生态修复环境改善示范区、京津协同生态环境治理关键地带[3 ] ,长期面临沙尘暴侵袭、土地沙漠化、植被退化和水资源短缺等多重生态压力,这不仅对区域生态系统稳定性构成威胁,还直接影响周边居民生产生活和社会经济可持续发展。为应对这一问题,中国部署实施了一系列重大生态治理项目,在改善区域生态环境、减少风沙危害方面取得了一定成效。然而,受区域地理环境差异导致的空间异质性和生态系统演变时序动态性影响,如何准确评估这些措施的生态效益仍然面临挑战。构建高效、科学的生态环境监测手段与评估体系,对于精准量化生态治理成效、优化区域生态治理决策具有重要意义。

在生态环境监测领域,卫星遥感技术以其覆盖范围广、可快速获取等优势,成为研究生态变化的重要工具[4 ] 。遥感生态指数(Remote Sensing Ecological Index,RSEI)是基于多光谱遥感数据的综合性评价方法,整合了绿度-归一化差值植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)、湿度(WET)、热度-地表温度(Land Surface Temperature,LST)和干度-归一化差值裸地指数(Normalized Difference Building Soil Index,NDBSI)关键生态要素,能够全面反映区域生态环境综合状况[5 ] 。相比传统单指标环境评价方法,RSEI完全基于遥感技术、不存在人为权重设定,将多个生态要素整合为单一指数,更全面地反映生态系统实际状态,还可通过多时相数据分析生态变化趋势,为长期监测提供可靠支持,对不同生态系统类型,均具有较强的适用性[6 ] 。

本文研究区域选择京津风沙源二期治理工程区,下文简称工程区),该区域生态环境脆弱,易受气候变化和人类活动影响,自20世纪以来,政府实施了一系列生态治理措施,为研究生态环境变化提供长期监测基础。为评估生态环境变化,采取适用于大尺度生态环境质量评价的GEE(Google Earth Engine)影像处理云平台,该平台具有集成大量数据集、可直接调用、强大的云端计算资源、快速处理大尺度、多时序的遥感数据等优势,大幅提升遥感影像的计算效率[7 ] 。本文采用2000—2020年MODIS影像数据集[8 ] ,构建遥感生态指数,系统分析工程区生态环境质量时空格局与时空演变过程,并利用最优参数地理探测器对生态环境质量影响要素进行研究,探究工程区生态环境质量与各影响要素之间的关系。研究结果可为京津风沙源治理工程区及类似生态脆弱地区的生态修复提供实践参考,助力国家生态文明建设目标实现。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

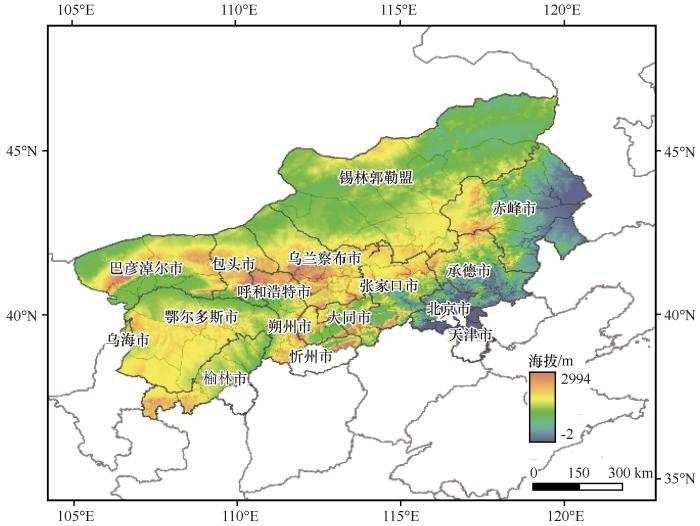

研究区为京津风沙源二期治理工程区,该区域西起内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗,东至赤峰市内蒙古阿鲁科尔沁旗,南起陕西榆林市定边县,北至内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗(图1 ),包括京、津、冀、晋、陕、内蒙古6省(区、市)的138个县(旗、市、区)[9 ] ,总面积为70.6万km2 ,该区域沙化土地广布,面积大约20.2万km2 ,约占总面积的28.6%,生态治理任务艰巨。研究区属于干旱半干旱气候,海拔总体呈现西北高、东南低的特点,地形多样,气候差异明显。该区域位于中纬度内陆地区,冬季寒潮侵袭频繁,降水量自东向西呈现递减的趋势。区域内大风和沙尘暴天气频繁[2 ] 、水资源短缺以及沙漠化、荒漠化等问题,加剧该区生态环境脆弱性,严重制约其高质量发展。

图1

图1

京津风沙源二期治理工程区分布

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号为GS(2024)0650号)制作,底图边界无修改

Fig.1

Distribution of the Beijing-Tianjin Sandstorm Source Control Project Area (BTSSCPA)

1.2 数据来源及预处理

本研究的MODIS数据处理工作均通过GEE云平台完成,包括辐射校正、大气校正、去云处理、数据拼接等。影像选取时间为每年5—9月,该时段的数据能充分反映研究区真实生态状况。在计算RSEI之前,首先使用改进归一化差值水体指数(Modified Normalized Difference Water Index,MDNWI)对水体进行掩膜处理,将研究区内水体裁剪移除,避免水体对后续计算过程的影响。相较于归一化水体指数(Normalized Difference Water Index,NDWI),MNDWI在水体识别方面精度更高,水体掩膜结果更加准确[10 ] 。具体数据来源详见表1 。高程、坡度影响因子来源于地理空间数据云平台(https://www.gscloud.cn/ ),植被净初级生产力(Net Primary Production,NPP)来源于美国地质调查局网站(https://lpdaac.usgs.gov )。土壤有机质含量数据通过世界土壤数据库的土壤有机碳含量数据来计算(Harmonized World Soil Database,v2;https://www.fao.org/land-water/en )。年降水量、年均气温、土地利用数据、GDP均来自中国科学院资源与环境数据中心(http://www.resdc.cn )。人口数据来源于美国橡树岭实验室(Oak Ridge National Laboratory,ORNL)的LandScan Global数据(https://landscan.ornl.gov/ ),并利用第七次人口普查县级单元人口数据进行线性校正[11 ] 。所有数据空间分辨率均重采样为1 000 m,并将投影转化为Albers Conical Area投影坐标系。

1.3 研究方法

1.3.1 RSEI 指标

湿度。湿度指标反映了研究区地表水分含量及湿润程度,综合了土壤湿度、植被水分以及水体覆盖等信息[12 ] 。

W E T = 0.1147 b 1 + 0.2489 b 2 + 0.2408 b 3 + 0.3132 b 4 - 0.3122 b 5 - 0.6416 b 6 - 0.5087 b 7 (1)

式中:b 1 、b 2 、b 3 、b 4 、b 5 、b 6 、b 7 表示MOD09A1产品的1~7波段的地表反射率。

干度。由于研究区存在裸地和建设用地,因此采用新型建筑指数(Index-based Built-up Index,IBI)和裸土指数(Bare Soil Index,BSI)合成干度指标(NDBSI)[7 ] 。

N D B S I = ( B S I + I B I ) / 2 (2)

I B I = 2 b 6 b 6 + b 2 - b 2 / b 2 + b 1 + b 4 / b 4 + b 6 2 b 6 b 6 + b 2 + b 2 / b 2 + b 1 + b 4 / b 4 + b 6 (3)

B S I = b 6 + b 1 - b 2 + b 3 / b 6 + b 1 + b 2 + b 3 (4)

式中:b 1 、b 2 、b 3 、b 4 、b 6 波段分别为MOD09A1的1、2、3、4、6波段的地表反射率。

绿度。归一化差值植被指数NDVI是应用最为广泛的植被指数,与植物生物量、叶面积指数以及植被覆盖度都密切相关[13 ] ,用于评估地表植被覆盖状况和生长活力的遥感指数。

N D V I = ( b 2 - b 1 ) / ( b 2 + b 1 ) (5)

热度。在GEE中将地表温度数据的K氏温度转换为实际摄氏温度数据[14 ] 。

L S T = 0.02 ρ - 273.15 (6)

式中:ρ 表示MOD11A2温度影像数据中的灰度值。

1.3.2 构建RSEI 指数

本文利用湿度、干度、热度、绿度构建RSEI,利用主成分分析法对4个变量进行综合,避免在权重设定过程中受到人为主观因素的影响。在分析前,首先对4个生态变量进行归一化处理。通过MNDWI 进行掩膜处理,去除水域对权重计算的影响。最后,经过主成分转换,得到第一主成分结果(Principal Component 1,PC1)。通过1减去第一主成分结果,最终得到初步遥感生态指数值(RSEI 0 )[5 ] :

N I i = ( I n d i c a t o r i - I n d i c a t o r m i n ) / ( I n d i c a t o r m a x - I n d i c a t o r m i n ) (7)

式中:NIi 为归一化后的某一指标值;Indicatori 为该指标在像元i 的值;Indicator max 为该指标的最大值;Indicator min 为该指标的最小值[15 ] 。

R S E I 0 = 1 - { P C 1 [ f ( N D V I , W E T , L S T , N D B S I ) ] } (8)

R S E I = ( R S E I 0 - R S E I 0 _ m i m ) / ( R S E I 0 _ m a x - R S E I 0 _ m i n ) (9)

式(9)计算得出的RSEI,即为遥感生态指数,其值为0~1,RSEI值越接近1,生态环境质量越好。根据已有研究[15 ] ,按照0.2间隔将RSEI值划分为5个等级:差(0.0~0.2)、较差(0.2~0.4)、一般(0.4~0.6)、良(0.6~0.8)和优(0.8~1.0)。该方法能直观地反映研究区内不同地域生态质量差异,为后续生态环境变化分析提供科学依据。为进一步揭示研究区生态环境质量的时空演变特征,利用ArcGIS进行栅格计算与求差分析[16 -17 ] ,以10年为时间尺度,计算不同时间断面之间RSEI值变化情况。通过对比不同年代的RSEI分布情况,量化区域生态质量的提升或退化趋势,并识别生态改善与退化的关键区域。

1.3.3 影响因素计算

生境质量指数。生境质量是指基于生存资源可获得性、生物繁殖与存在数量,生态系统提供适合于个体和种群生存条件的能力。本文选用InVEST模型生境质量模块来计算,根据研究区实际设置威胁因子及其敏感性[18 ] 。

Q x j = H j 1 - D x j z D x j z + k z (10)

式中:Qxj 为生境质量指数;Hj 为土地利用类型j 的生境适宜度;Dxj 为土地利用类型j 中栅格单元x 的生境胁迫水平;k 为半饱和系数;z 为常数。

土地利用强度。土地利用强度是指定量衡量人类对土地开发利用、管理和保护等干扰的强度,以及由此产生相应土地产出有效手段[18 ] 。本文将土地利用类型划分为未利用土地、林地草地水体、耕地和城乡工矿居民用地4个等级,并分别赋值1~4[19 ] 。

I L U I = ∑ i = 1 n A i A × 100 × C i (11)

式中:I LUI 为土地利用强度;A 为样本区域内土地利用总面积;Ai 为第i 类土地利用类型面积;Ci 为第i 级土地利用强度赋值。

土壤有机质含量。土壤有机质含量作为表征土壤肥力和质量的核心指标,直接反映土壤物理化学性质,同时也是维系植被正常生长发育的关键物质基础[20 ] 。

C = T _ O C / 0.58 (12)

式中:C 为土壤有机质含量;T_OC 为土壤有机碳含量。

水土流失指数。本文采用InVEST模型中的泥沙输移比例模块计算具体的水土流失指数[21 ] 。

U S L E = R × K × C × P × L S (13)

式中:USLE 为水土流失指数;R 为降水侵蚀力因子;K 为土壤可蚀性因子;C 为植被覆盖因子;P 为水土保持措施因子;LS 为地形因子。其中,降水侵蚀力因子R 采用章文波[22 ] 提出的方法计算:

R = 0.0534 P 1.6548 (14)

土壤可蚀性因子K 指土壤颗粒被水力分离和搬运难易程度,与土壤质地、有机质含量、土体结构、渗透性等土壤理化性质有关[23 ] 。

K = 0.1317 × ( 0.51575 q - 0.01383 ) (15)

L S = S i A i - i n + D 2 m + 1 - A i - i n m + 1 D m + 2 ⋅ x i m ⋅ 22.13 m (16)

式中:Si 表示栅格单元坡度因子i 关于坡度值的函数θ ;Ai-in 是对具体汇水面积的估计;D 表示栅格尺寸;xi 表示像素长;m 表示长度指数因子。

1.3.4 地理探测器

地理探测器是基于方差分析的空间统计模型,旨在探索地理要素的空间异质性及其潜在影响因素[25 ] 。揭示各因素对现象的解释能力并分析变量间的交互作用,已广泛应用于生态环境、社会科学等领域。在本研究中通过因子探测和交互作用探测分析影响RSEI的主要因素。

q = 1 - ∑ h = 1 L N h σ h 2 N σ 2 (17)

式中:q 为某影响因子对RSEI的影响力,其取值范围为[0,1];L 为因变量RSEI和自变量因子的分类数;Nh 和N 分别为不同区域和全区域内的样本数;σh 2 和σ 2 分别为不同层和全区域内RSEI的方差。

该探测器还可识别不同因素之间交互作用影响力。即通过计算q (X 1 ∩X 2 )值来判断因子X 1 和X 2 的共同作用对因变量的影响力是增强还是减弱,将q (X 1 ∩X 2 )值与q (X 1 )和q (X 2 )的数值比较,对于因变量的作用关系判别依据见汤从沧等[12 ] 。本文采用R语言最优参数地理探测器(Optimal Parameters-based Geographical Detector,OPGD)包,对工程区生态环境质量进行单因子探测和交互作用探测分析。

2 结果与分析

2.1 生态环境质量指标

NDVI反映研究区内植被覆盖状况,高植被覆盖区生态环境较好,因此NDVI对生态环境质量起到正向影响,NDVI随时间增长,生态环境质量也在一定程度增长。WET表示研究区范围内湿度,湿度影响研究区域内动植物生长,对生态环境质量也起到积极影响。LST表示研究区域内地表温度,适宜的温度有利于动植物生长,但地表温度过高,会对生态环境产生负面影响,最直接影响区域内的湿度状况。NDBSI是综合裸地和建筑覆盖的综合指标,反映土地的退化程度和人类活动强度,对生态环境造成负面影响。

通过表2 发现PC1中NDVI在2000—2020年均为正值,说明对遥感生态指数起到正向作用。WET与NDVI情况相同,也对生态质量起到正向作用。LST与NDBSI同为负值,表示对生态质量起到负面作用,以上结果符合RSEI指数的一般规律。PC1贡献度均达到80%以上,这表明PC1能够在很大程度表述4个指标的特征。而PC2、PC3、PC4中的各项指标,随着年份的变化,数值的正负发生变化,无法合理解释其表示的特征,且三者的贡献度均在10%以下,不能有效表述4个指标的特征。

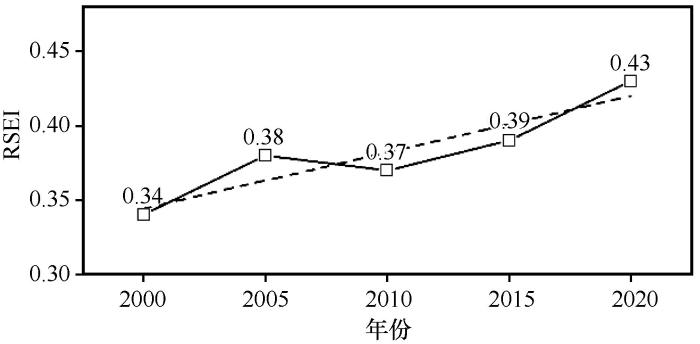

2.2 生态环境质量演变

工程区生态环境质量呈现改善趋势(图2 )。2000—2005年RSEI从0.34增加至0.38,表明生态环境质量明显改善。2005—2010年生态环境质量小幅下降,降至0.37。从2010—2020年RSEI增加至0.43,生态环境质量稳步提升。生态质量演变趋势与京津风沙源工程二期实施的时间点高度吻合,表明京津风沙源的治理20年取得显著成效。

图2

图2

京津风沙源二期治理工程区年均RSEI变化趋势

Fig.2

Annual RSEI changes in the BTSSCPA

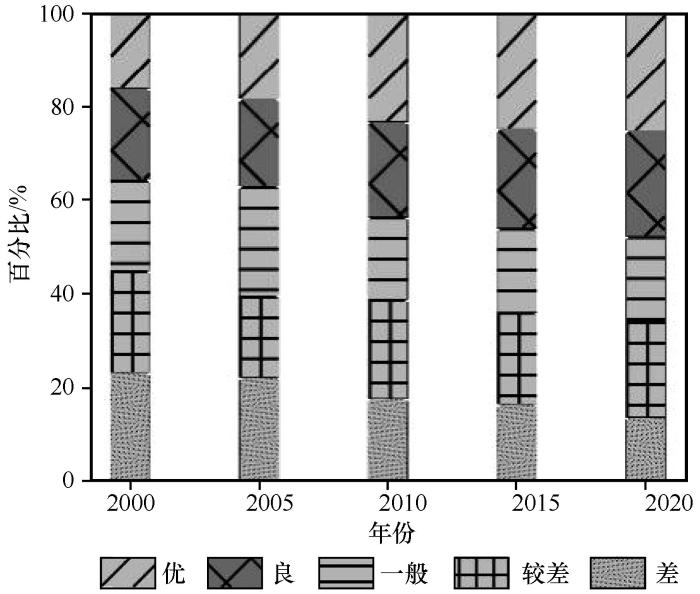

工程区生态环境质量在过去20年总体变好。从生态环境质量等级面积占比变化来看(表3 、图3 ),2020年良和优级别的生态环境面积比2000年的15.7%提高了10.3个百分点,差和较差级别生态环境面积比例下降了16.1个百分点,同时2020年生态环境质量级别为一般的面积较2000年增加较小,仅为5.8%。从具体面积变化来看,2000年,差和较差级别生态环境占据主导,面积为46.9万km2 ;2005年该级别面积减小,2010年略有增加,增加至44.7万km2 ,2015继续减小,到2020年差和较差级别生态环境面积达到最低,为35.2万km2 ,与2000年相比,面积减小了11.7万km2 。生态环境质量级别为一般的面积变化较小,5年的面积比例平均为22%。优级别与良级别的面积变化基本一致,仅在2010年优与良级别生态环境质量面积下降,其余年份均较前5年上升,2020年良级别面积比例较2000年增加了3.9万km2 ,优级别的面积增加了3.6万km2 。

图3

图3

京津风沙源二期治理工程区生态环境质量各等级比例分布

Fig.3

Percentage distribution of different classes of ecological quality in the BTSSCPA

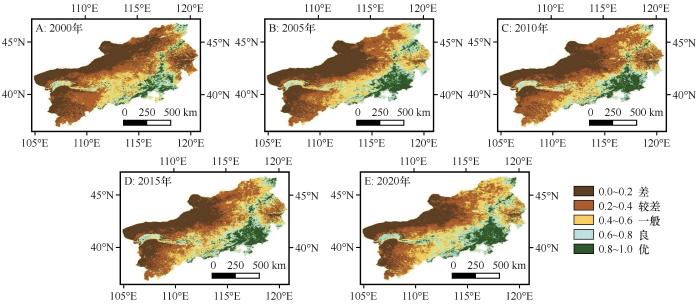

工程区生态环境质量空间差异性明显,工程区西部乌兰布和沙漠和北部蒙古戈壁、浑善达克沙地等生态质量整体较差,东部和南部的北京、天津等地区生态质量较好(图4 )。工程区西部仅巴彦淖尔部分地区生态质量属优,与西部其他地区相比,该地区地处黄河“几字弯”,背靠阴山山脉,南为黄河冲积平原,地理位置优越,水源较为充足。从时间序列来看,2000—2010年,差和较差级别的面积显著减少,一般和良级别区域变化相对平缓。2010—2020年生态环境质量改善速度加快,良和优区域面积显著增加。整体来看,东部和中部区域的优和良面积显著增加,说明生态环境质量得到了有效改善。一般级别区域有所扩张,但扩张速度较为缓慢。差和较差级别的区域范围逐渐缩小,直观反映出工程区生态环境质量改善的趋势。

图4

图4

京津风沙源二期治理工程区生态环境质量各等级空间分布

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号为GS(2024)0650号)制作,底图边界无修改

Fig.4

Spatial distribution of different classes of ecological quality in the BTSSCPA

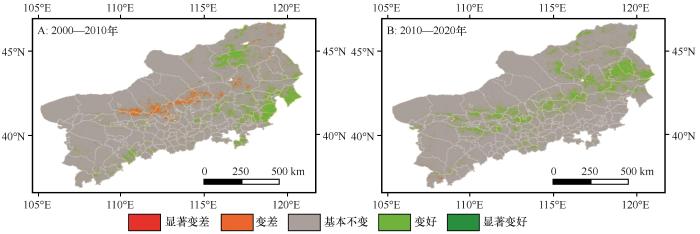

2000—2010年,工程区生态环境质量整体呈现稳中向好态势。从生态环境质量变化来看,研究区中部部分地区生态环境质量明显下降,主要在西起固阳县、东到克什克腾旗阴山山脉一线区域;东北部和东南部的地区生态质量明显变好,主要在东部的平泉市、宁城县、敖汉旗等地(图5 A),其余地区生态质量保持较好。这表明这10年间,环境治理工程在东北部和东南部取得了比较突出的成效,但在中西部地区还有较大提升空间。2010—2020年,工程区中部和西部地区,相较于2000—2010年,生态环境质量得到显著提高,整个东部地区生态环境质量不仅基本保持,还实现一定程度的提升,仅零星地区出现生态环境恶化的现象(图5 B)。工程区生态环境质量的空间差异与自然地理条件密切相关,东部和南部海拔较低,降水比西部和北部更加充沛,经济发达,治理难度较低,因而生态环境质量较高。工程区西部和北部地区海拔较高、地势平坦、降水稀少,除巴彦淖尔、包头地区能够利用黄河流域的水资源外,其他地区均面临水资源短缺困境,土地沙化严重,极大增加了生态治理的难度。

图5

图5

2000—2020年生态环境质量变化

注: 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号为GS(2024)0650号)制作,底图边界无修改

Fig.5

Ecological quality changes from 2000 to 2020 in the BTSSCPA

从表3 数据来看,2000—2020年,不同生态等级的区域面积发生明显变化,整体趋势为低等级减少、中高等级增加。生态等级为差的区域,其面积从22.9万km2 逐渐递减到15.7万km2 ,占总面积比例也从31.4%降到21.5%;生态等级较差的区域,面积从24.0万km2 逐渐递减到19.5万km2 ,占比从32.9%降到26.7%;生态等级为一般的区域,面积从14.6万km2 逐渐增加到18.8万km2 ,占比从20.0%增加到25.8%;生态等级为良的区域,面积从7.1万km2 逐渐增加到11.0万km2 ,占比从9.7%增加到15.1%;生态等级为优的区域,面积从4.4万km2 增加到8.0万km2 ,占比从6.0%增加到10.9%。20年间,生态等级为差和较差的区域改善面积达到11.7万km2 。生态改善等级达到良和优的区域总面积增加了7.5万km2 。生态等级为一般、差、良、优面积均在2010年发生下降,较差等级增长迅速。2010年以后,优、良、一般等级的面积迅速增加,一直延续至2020年,表明该地区的生态环境质量在2010年后持续改善。

2.3 生态环境质量影响因素

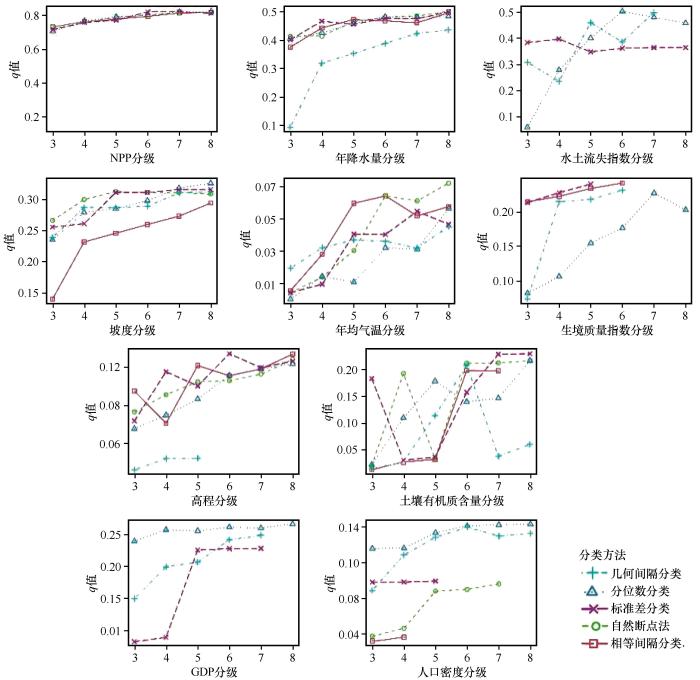

根据王劲峰等[25 ] 将影响因素的分类等级设置为3~8类,采用几何间隔分类、分位数分类、标准差分类、自然断点法分类、相同间隔分类5种方法分析影响因素的最优分级数(图6 )。不同影响因素、不同分级方法、分级数量对于工程区生态环境质量的解释力存在差异。以2020年为例,NPP、水土流失指数、坡度、GDP、人口密度选用8个分类区间的分位数分类方法;年降水量、年均气温采用8个分类区间的自然断点分类方法;生境质量指数、高程、土壤有机质含量采用6、6、8个分类区间的标准差分类方法。土地利用强度按照1、2、3、4区间进行划分,并将其纳入地理探测器影响因素分析中。

图6

图6

2020年基于OPGD的各影响因素的分级优化

Fig.6

Zonal scale optimization of each explanatory variable based on the OPGD model in 2020

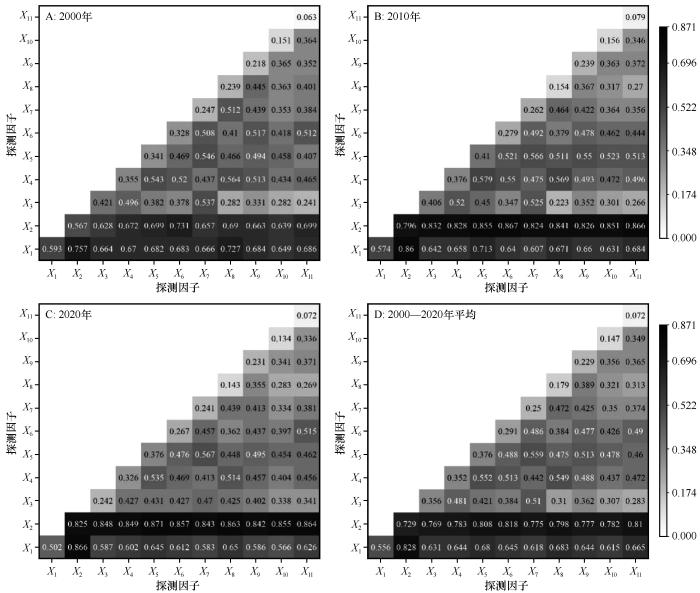

通过地理探测器对RSEI的影响因素结果分析发现,NPP与年降水量是影响工程区生态环境质量最为显著的因子。2000、2010、2020年q 值的平均值排序即影响力:NPP>年降水量>土地利用强度>生境质量指数>坡度>GDP>水土流失指数>土壤有机质含量>人口密度>高程>年均气温(表4 )。2000、2010、2020年的年降水量q 值均大于0.5,分别为0.593、0.574、0.502,表明降水在该地区生态环境质量中作用显著,研究区西部更多位于干旱半干旱地区,降水少、水资源匮乏,降水可为植被、草地等提供更多的水分条件,且该区域降水量呈现从东向西逐步减少。NPP在2000、2010、2020年的q 值不断增加,分别为0.567、0.796、0.825,对研究区生态环境质量影响的解释力显著增加。人为因素中,土地利用强度影响力最大,GDP次之,人口密度最小。年均气温在这3年的q 值均低于0.10,对生态环境质量的解释力较弱。

各因子进行组合后,对生态环境质量的解释力显著增强。2000年NPP与年降水量交互组合,q 值为0.757,远高于单因子的q 值;2010年,NPP与GDP交互组合,q 值为0.867;2020年,NPP与土地利用强度进行交互作用组合,q 值最大为0.871(图7 )。观察2000—2020影响因素交互探测结果的平均值分析发现,NPP与年降水量组合影响力最大,表明二者对工程区生态环境质量的共同影响至关重要。2000年,NPP与GDP、NPP与人口密度交互探测结果解释力q 值显著增加,q 值增大至0.731、0.69。2010年NPP与其他影响因素的交互探测结果显示:q 值迅速增大,与其他影响因素的交互探测结果q 值均超过0.82;2020年,NPP与其他影响因素的交互探测结果q 值甚至均超过0.84。

图7

图7

京津风沙源二期治理工程区影响因素交互作用探测结果

注: X 1 :年降水量;X 2 :NPP;X 3 :生境质量指数;X 4 :坡度;X 5 :土地利用强度;X 6 :GDP;X 7 :水土流失指数;X 8 :人口密度;X 9 :土壤有机质含量;X 10 :高程;X 11 :年均气温

Fig.7

Detection results of the interaction of driving factors in BTSSCPA

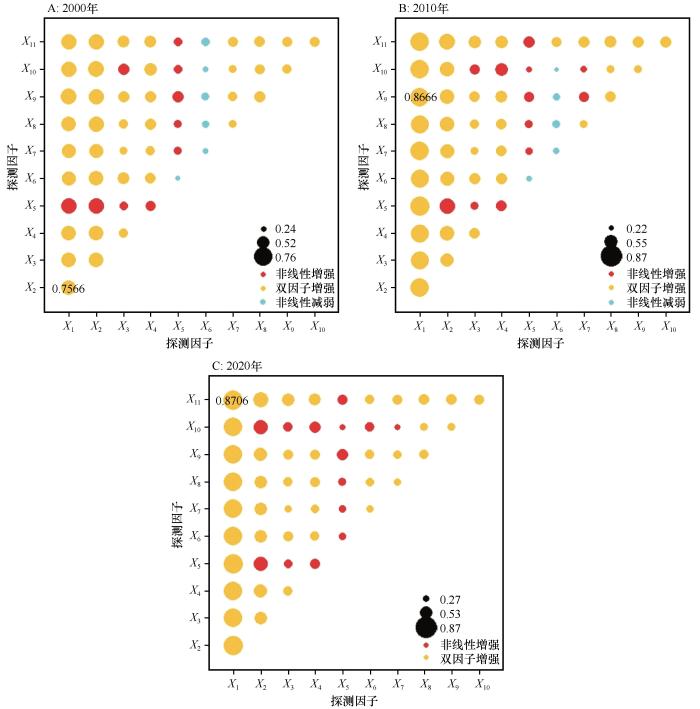

NPP与其他影响因素的关系主要为双因子增强,仅在2000年与年均气温呈现非线性增强。年降水量与年均气温的交互作用在2000、2010、2020年均呈现非线性增强,与人口密度仅在2020年呈现非线性增强,与其他因素的交互作用均体现为双因子增强关系。生境质量指数与其他因素的关系较为复杂,不同年份的交互关系结果不同。2010年生境质量指数与年均气温、人口密度、高程、土壤有机质含量、GDP的两两交互组合关系存在非线性减弱,2000年生境质量指数与年均气温、人口密度、高程、土壤有机质含量、GDP、土地利用强度的两两交互组合关系为非线性减弱;而在2020年生境质量指数分别与年均气温、人口密度的交互作用为非线性增强;生境质量指数分别与高程、土壤有机质含量、GDP、土地利用强度两两交互组合关系为双因子增强(图8 )。

图8

图8

京津风沙源二期治理工程区影响因素交互作用类型探测结果

注: X 1 :NPP;X 2 :年降水量;X 3 :水土流失指数;X 4 :坡度;X 5 :年均气温;X 6 :生境质量指数;X 7 :高程;X 8 :土壤有机质含量;X 9 :GDP;X 10 :人口密度;X 11 :土地利用强度

Fig.8

Detection results of the interaction type of driving factors in BTSSCPA

3 讨论

3.1 生态环境质量时空格局

在工程区生态评价研究领域,现有成果已从多维度开展探索。一方面,聚焦单一要素的评价研究较多,如针对植被固碳能力[26 ] 、土地利用[27 ] 、NPP[28 ] 时空演变等;另一方面,也有研究通过土地利用类型、植被覆盖度、土壤持水量等单一指标,对生态修复成效进行评估[29 ] ,或针对植被-水-土壤-环境系统开展综合分析[30 ] 。然而,现有研究尚未形成可对区域生态环境进行全面、集成化评价的统一指标体系。鉴于此,本研究基于遥感技术,选取NDVI、WET、LST、NDBSI 4个关键参数,构建遥感生态指数,对工程区生态环境质量进行综合评价。

结果表明2000—2020年工程区RSEI整体呈现波动上升趋势,生态环境质量实现整体改善[31 ] ,该结论与相关研究结果[29 -30 ] 一致。这一演变趋势与京津风沙源治理工程的推进密切相关,近年来国家与地方积极践行山水林田湖草沙一体化保护修复理念,采取一系列生态恢复治理举措,如山西省植树造林绿化工程、鄂尔多斯市人工造林项目等[1 ] 。在生态保护工程驱动下,区域生态要素呈现积极变化,沙化土地持续减少,2000—2018年年均减少323.94 km2 ,2015年后沙化土地面积减少速率明显加快[32 ] ,风蚀面积减少[33 ] ,风蚀模数下降[34 ] ,植被覆盖度显著增加[2 ] ,防风固沙能力波动增强[3 ] ,生态环境质量与生态系统服务功能得以优化。

在空间分布上,工程区生态环境质量总体呈现东南高、西北低的特点。生态环境较好的区域集中在张家口东部、承德、北京、天津等地,这与辛会超等[35 ] 生态环境质量空间模拟结果一致。该地区处于燕山山脉,植被茂密,已有研究表明2000—2020年该地区植被覆盖度、水土保持功能、净生态系统生产力持续增加[30 ] ,尤其是承德丰宁满族自治县小坝子乡作为京津风沙源治理的“第一道防线”,历经24年的持续治理,成效斐然。反观生态环境质量较差的西部和北部地区,地貌以高原、荒漠、沙地为主,该地降水稀少、风沙灾害严重。工程区西部仅有河套平原地区较周围的生态环境质量明显更好,这与杨泽康等[36 ] 的研究结果一致。

3.2 生态环境质量驱动因素

因子探测结果表明,年降水量和植被净初级生产力是驱动研究区生态环境质量改善的核心因子,这与孟琪等[37 ] 研究结论一致。年降水量因素较高的解释力反映了水分条件对生态系统的关键调控作用,京津风沙源二期治理工程区地处干旱半干旱地区,水分匮乏是限制植被生长的核心因素[38 ] 。大气降水为该区域最主要的水分补给来源,年降水量对生态系统的影响尤为显著。京津风沙源二期治理工程区作为风沙危害的高发地带,植被的防风固沙功能对于减轻风沙灾害意义重大[2 ] 。随着京津风沙源二期治理工程的持续推进,植被覆盖度提高,植被净初级生产力增加,防风固沙的能力也随之增强,有研究表明当植被覆盖度低于20%,地表会发生强烈的风沙流侵蚀,当植被覆盖增加60%,风侵蚀率几乎为零[39 ] ,植被对改善区域生态环境起到关键作用。结合赵恒谦等[28 ] 的研究,工程植被净初级生产力呈增加趋势,沙化土地明显减少,均表明年降水量和植被净初级生产力对工程区生态环境变化的重要影响。

值得注意的是,人为因素在研究区生态环境质量演变过程中同样发挥着不可忽视的作用。从OPDJ分析结果来看,土地利用强度指标解释力排名分别为3。高强度土地利用直接导致地表植被覆盖减少、土壤风蚀加剧及生物多样性降低,这与武旭等[40 ] 研究一致,人类活动要素主要通过土地利用和覆盖方式影响生态环境质量。国家京津风沙源治理工程通过退耕还林还草、防护林体系建设等人工干预措施,显著增强了土地利用结构调整与生态质量改善间的正向响应,进一步提升了该因子解释效能。人为因素与自然因子协同作用,共同塑造了京津风沙源区生态环境的动态变化格局。

3.3 不足与展望

本文基于2000—2020年时序数据,对研究区内生态环境质量展开分析,受限于数据时间跨度与研究方法,尚未涉及区域生态环境质量的未来演变趋势探讨。鉴于此,后续研究可引入系统动力学模型、机器学习预测模型等前沿方法,融合研究区地理空间信息、气候模式预测数据,构建多源数据驱动的动态预测框架,实现对工程区未来生态环境质量的科学化、定量化预估,为工程区生态治理与可持续发展提供决策依据。基于数据可获取性与代表性,本文仅选取植被净初级生产力、年降水量、土地利用强度、生境质量指数等11项指标作为影响因子开展地理探测器分析。鉴于京津风沙源二期工程区生态环境质量受生态工程驱动土地利用强度显著,未来研究可从工程实施成效视角切入,纳入造林面积、退耕还草面积、围栏封育规模等量化指标,深入剖析生态工程对区域生态环境质量的影响机制。

4 结论

本文以京津风沙源二期治理工程区为研究对象,选取了NDVI、WET、LST、NDBSI 4个指标构建了RSEI,得出工程区2000、2005、2010、2015、2020年的遥感生态指数,并选取包括NPP、生境质量指数、水土流失指数、土地利用强度、GDP等11个自然、人文影响因素,使用OPDJ对不同年份各个指标进行计算,评价了其对RSEI的影响程度。具体结论如下:京津风沙源治理工程区2000—2020年生态环境质量地域差异明显,总体呈现为东南高、西北低的特点,生态环境质量呈改善趋势。利用最优参数地理探测器发现不同影响因素、不同分级方法、分级数量对于工程区生态环境质量的解释力存在差异。各个影响因素对京津风沙源治理工程区生态环境质量的影响程度不同,NPP和年降水量对生态环境质量的影响最为显著。各因子进行组合后,对生态环境质量的解释力均显著提高。NPP与其他因素组合对生态环境的影响在不同年份均显著增强。

参考文献

View Option

[1]

雷燕慧 ,丁国栋 ,李梓萌 ,等 京津风沙源治理工程区土地利用/覆盖变化及生态系统服务价值响应

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (6 ):29 -40 .

[本文引用: 2]

[2]

崔晓 ,赵媛媛 ,丁国栋 ,等 京津风沙源治理工程区植被对沙尘天气的时空影响

[J].农业工程学报 ,2018 ,34 (12 ):171 -179 .

[本文引用: 4]

[3]

黄麟 ,吴丹 ,孙朝阳 基于规划目标的京津风沙源治理区生态保护与修复效应

[J].生态学报 ,2020 ,40 (6 ):1923 -1932 .

[本文引用: 2]

[4]

章程焱 ,杨少康 ,董晓华 ,等 基于RSEI指数的长江上游流域生态环境质量时空演变及影响因子研究

[J].水土保持研究 ,2023 ,30 (1 ):356 -363 .

[本文引用: 1]

[5]

徐涵秋 城市遥感生态指数的创建及其应用

[J].生态学报 ,2014 ,33 (24 ):7853 -7862 .

[本文引用: 2]

[6]

徐涵秋 区域生态环境变化的遥感评价指数

[J].中国环境科学 ,2013 ,33 (5 ):889 -897 .

[本文引用: 1]

[7]

Xiong Y Xu W Lu N et al Assessment of spatial-temporal changes of ecological environment quality based on RSEI and GEE:a case study in Erhai Lake Basin,Yunnan Province,China

[J].Ecological Indicators ,2021 ,125 :107518 .

[本文引用: 2]

[8]

Chen Z Chen R Guo Q et al Spatiotemporal change of urban ecologic environment quality based on RSEI:taking Meizhou City,China as an example

[J].Sustainability ,2022 ,14 (20 ):13424 .

[本文引用: 1]

[9]

邵全琴 ,刘树超 ,宁佳 ,等 2000-2019年中国重大生态工程生态效益遥感评估

[J].地理学报 ,2022 ,77 (9 ):2133 -2153 .

[本文引用: 1]

[10]

徐涵秋 利用改进的归一化差异水体指数(MNDWI)提取水体信息的研究

[J].遥感学报 ,2005 ,9 (5 ):589 -595 .

[本文引用: 1]

[11]

徐勇 ,郑梓聪 ,曹泳茵 ,等 4种典型人口空间化产品精度的比较评价

[J].广州大学学报(自然科学版) ,2023 ,22 (4 ):20 -28 .

[本文引用: 1]

[12]

汤从沧 ,李巧 ,陶洪飞 ,等 基于改进遥感生态指数模型的塔里木河流域生态环境质量评价

[J].环境科学 ,2025 ,46 (7 ):4485 -4498 .

[本文引用: 2]

[13]

Xu Y Yang X Xing X et al Coupling eco-environmental quality and ecosystem services to delineate priority ecological reserves-a case study in the Yellow River Basin

[J].Journal of Environmental Management ,2024 ,365 :121645 .

[本文引用: 1]

[14]

岳奕帆 ,赵文智 ,刘任涛 ,等 宁夏荒漠草原带生态环境质量时空变化及驱动机制研究

[J].生态学报 ,2024 ,44 (20 ):9067 -9080 .

[本文引用: 1]

[15]

薛桦 ,刘萍 基于RSEI的黄河中游地区生态环境质量时空演化特征及驱动因素:以延安市为例

[J].水土保持研究 ,2024 ,31 (1 ):373 -384 .

[本文引用: 2]

[16]

崔亚婷 ,李嬛 ,郑龙啸 ,等 基于RSEI的黄河上游流域生态环境质量变化分析

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (3 ):107 -118 .

[本文引用: 1]

[17]

Hall L Krausman P Morrison M The habitat concept and a plea for standard technology

[J].Wildlife Society Bulletin ,1997 ,25 (1 ):173 -182 .

[本文引用: 1]

[18]

孙菲菲 ,张增祥 ,左丽君 ,等 土地利用强度研究进展、瓶颈问题与前景展望

[J].草业科学 ,2020 ,37 (7 ):1259 -1271 .

[本文引用: 2]

[19]

Liu M Dong X Wang X et al The trade-offs/synergies and their spatial-temporal characteristics between ecosystem services and human well-being linked to land-use change in the Capital Region of China

[J].Land ,2022 ,11 (5 ):749 .

[本文引用: 1]

[20]

郭泽呈 ,魏伟 ,石培基 ,等 中国西北干旱区土地沙漠化敏感性时空格局

[J].地理学报 ,2020 ,75 (9 ):1948 -1965 .

[本文引用: 1]

[21]

Renard K G Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) [M].Washington DC,USA :United States Government Printing ,1997 :118 -141 .

[本文引用: 1]

[22]

章文波 不同类型雨量资料估算降雨侵蚀力

[J].资源科学 ,2003 ,25 (1 ):35 -41 .

[本文引用: 1]

[23]

Williams J R EPIC-erosion/productivity impact calculator:1.model documentation

[J].Technical Bulletin-United States Department of Agriculture ,1990 ,4 (4 ):206 -207 .

[本文引用: 1]

[24]

Desmet P J J Govers G A GIS procedure for automatically calculating the USLELS factor on topographically complex landscape units

[J].Journal of Soil and Water Conservation ,1996 ,51 (5 ):427 -433 .

[本文引用: 1]

[25]

王劲峰 ,徐成东 地理探测器:原理与展望

[J].地理学报 ,2017 ,72 (1 ):116 -134 .

[本文引用: 2]

[26]

袁静芳 ,周海丽 ,张星烁 ,等 京津风沙源治理区植被固碳能力估算及归因分析

[J].生态学报 ,2024 ,44 (15 ):6731 -6743 .

[本文引用: 1]

[27]

Xing X Yang X Guo J et al Response of ecosystem services in Beijing-Tianjin Sandstorm Source Control Project to differing engineering measures scenarios

[J].Journal of Cleaner Production ,2023 ,384 :135573 .

[本文引用: 1]

[28]

赵恒谦 ,刘轩绮 ,刘哿 ,等 京津风沙源区NPP时空变化及其对治理工程实施的响应

[J].生态学报 ,2024 ,44 (6 ):2406 -2419 .

[本文引用: 2]

[29]

Niu L Shao Q Ning J et al The assessment of ecological restoration effects on Beijing-Tianjin Sandstorm Source Control Project area during 2000-2019

[J].Ecological Engineering ,2023 ,186 :106831 .

[本文引用: 2]

[30]

Li C Gao Z Sun B et al Ecological restoration effects of the Beijing-Tianjin Sandstorm Source Control Project in China since 2000

[J].Ecological Indicators ,2023 ,146 :109782 .

[本文引用: 3]

[31]

吴波 京津风沙源治理工程助力生态建设高质量发展

[J].科学通报 ,2023 ,68 (11 ):1284 -1285 .

[本文引用: 1]

[32]

李晓松 ,张磊 ,姬翠翠 ,等 2000-2018年京津风沙源沙化土地时空动态与归因分析

[J].科学通报 ,2023 ,68 (11 ):1343 -1355 .

[本文引用: 1]

[33]

赵晓萌 ,程宏 ,蒋宁 ,等 京津风沙源土壤风蚀时空格局及其演化

[J].科学通报 ,2023 ,68 ():238 -253 .

[本文引用: 1]

[34]

迟文峰 ,匡文慧 ,贾静 ,等 京津风沙源治理工程区LUCC及土壤风蚀强度动态遥感监测研究

[J].遥感技术与应用 ,2018 ,33 (5 ):965 -974 .

[本文引用: 1]

[35]

辛会超 ,郭玮 ,王贺封 基于GEE和RSEI的京津冀地区生态环境质量时序动态评估

[J].西北林学院学报 ,2024 ,39 (2 ):106 -114 .

[本文引用: 1]

[36]

杨泽康 ,田佳 ,李万源 ,等 黄河流域生态环境质量时空格局与演变趋势

[J].生态学报 ,2021 ,41 (19 ):7627 -7636 .

[本文引用: 1]

[37]

孟琪 ,武志涛 ,杜自强 ,等 京津风沙源区不同分区植被覆盖度变化及归因分析

[J].应用生态学报 ,2021 ,32 (8 ):2895 -2905 .

[本文引用: 1]

[38]

张彪 ,王爽 ,李庆旭 ,等 京津风沙源治理工程区水源涵养功能时空变化分析

[J].生态学报 ,2021 ,41 (19 ):7530 -7541 .

[本文引用: 1]

[39]

Yue Y Shi P Zou X et al The measurement of wind erosion through field survey and remote sensing:a case study of the Mu Us Desert, China

[J].Natural Hazards ,2015 ,76 (3 ):1497 -1514 .

[本文引用: 1]

[40]

武旭 ,王勃砚 ,任伟 ,等 2000-2022年黄河流域甘肃段生态环境质量与影响因素

[J].应用生态学报 ,2025 ,36 (2 ):353 -364 .

[本文引用: 1]

京津风沙源治理工程区土地利用/覆盖变化及生态系统服务价值响应

2

2021

... 沙尘是制约中国北方生态环境可持续发展的重要自然现象[1 ] ,为了有效遏制沙尘危害,降低京津地区风沙危害的风险,国家于2003年启动了京津风沙源治理工程,并于2013年进一步实施了京津风沙源治理二期工程[2 ] .京津风沙源治理工程区域是中国北方生态屏障的重要组成部分、国家生态修复环境改善示范区、京津协同生态环境治理关键地带[3 ] ,长期面临沙尘暴侵袭、土地沙漠化、植被退化和水资源短缺等多重生态压力,这不仅对区域生态系统稳定性构成威胁,还直接影响周边居民生产生活和社会经济可持续发展.为应对这一问题,中国部署实施了一系列重大生态治理项目,在改善区域生态环境、减少风沙危害方面取得了一定成效.然而,受区域地理环境差异导致的空间异质性和生态系统演变时序动态性影响,如何准确评估这些措施的生态效益仍然面临挑战.构建高效、科学的生态环境监测手段与评估体系,对于精准量化生态治理成效、优化区域生态治理决策具有重要意义. ...

... 结果表明2000—2020年工程区RSEI整体呈现波动上升趋势,生态环境质量实现整体改善[31 ] ,该结论与相关研究结果[29 -30 ] 一致.这一演变趋势与京津风沙源治理工程的推进密切相关,近年来国家与地方积极践行山水林田湖草沙一体化保护修复理念,采取一系列生态恢复治理举措,如山西省植树造林绿化工程、鄂尔多斯市人工造林项目等[1 ] .在生态保护工程驱动下,区域生态要素呈现积极变化,沙化土地持续减少,2000—2018年年均减少323.94 km2 ,2015年后沙化土地面积减少速率明显加快[32 ] ,风蚀面积减少[33 ] ,风蚀模数下降[34 ] ,植被覆盖度显著增加[2 ] ,防风固沙能力波动增强[3 ] ,生态环境质量与生态系统服务功能得以优化. ...

京津风沙源治理工程区植被对沙尘天气的时空影响

4

2018

... 沙尘是制约中国北方生态环境可持续发展的重要自然现象[1 ] ,为了有效遏制沙尘危害,降低京津地区风沙危害的风险,国家于2003年启动了京津风沙源治理工程,并于2013年进一步实施了京津风沙源治理二期工程[2 ] .京津风沙源治理工程区域是中国北方生态屏障的重要组成部分、国家生态修复环境改善示范区、京津协同生态环境治理关键地带[3 ] ,长期面临沙尘暴侵袭、土地沙漠化、植被退化和水资源短缺等多重生态压力,这不仅对区域生态系统稳定性构成威胁,还直接影响周边居民生产生活和社会经济可持续发展.为应对这一问题,中国部署实施了一系列重大生态治理项目,在改善区域生态环境、减少风沙危害方面取得了一定成效.然而,受区域地理环境差异导致的空间异质性和生态系统演变时序动态性影响,如何准确评估这些措施的生态效益仍然面临挑战.构建高效、科学的生态环境监测手段与评估体系,对于精准量化生态治理成效、优化区域生态治理决策具有重要意义. ...

... 研究区为京津风沙源二期治理工程区,该区域西起内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗,东至赤峰市内蒙古阿鲁科尔沁旗,南起陕西榆林市定边县,北至内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗(图1 ),包括京、津、冀、晋、陕、内蒙古6省(区、市)的138个县(旗、市、区)[9 ] ,总面积为70.6万km2 ,该区域沙化土地广布,面积大约20.2万km2 ,约占总面积的28.6%,生态治理任务艰巨.研究区属于干旱半干旱气候,海拔总体呈现西北高、东南低的特点,地形多样,气候差异明显.该区域位于中纬度内陆地区,冬季寒潮侵袭频繁,降水量自东向西呈现递减的趋势.区域内大风和沙尘暴天气频繁[2 ] 、水资源短缺以及沙漠化、荒漠化等问题,加剧该区生态环境脆弱性,严重制约其高质量发展. ...

... 结果表明2000—2020年工程区RSEI整体呈现波动上升趋势,生态环境质量实现整体改善[31 ] ,该结论与相关研究结果[29 -30 ] 一致.这一演变趋势与京津风沙源治理工程的推进密切相关,近年来国家与地方积极践行山水林田湖草沙一体化保护修复理念,采取一系列生态恢复治理举措,如山西省植树造林绿化工程、鄂尔多斯市人工造林项目等[1 ] .在生态保护工程驱动下,区域生态要素呈现积极变化,沙化土地持续减少,2000—2018年年均减少323.94 km2 ,2015年后沙化土地面积减少速率明显加快[32 ] ,风蚀面积减少[33 ] ,风蚀模数下降[34 ] ,植被覆盖度显著增加[2 ] ,防风固沙能力波动增强[3 ] ,生态环境质量与生态系统服务功能得以优化. ...

... 因子探测结果表明,年降水量和植被净初级生产力是驱动研究区生态环境质量改善的核心因子,这与孟琪等[37 ] 研究结论一致.年降水量因素较高的解释力反映了水分条件对生态系统的关键调控作用,京津风沙源二期治理工程区地处干旱半干旱地区,水分匮乏是限制植被生长的核心因素[38 ] .大气降水为该区域最主要的水分补给来源,年降水量对生态系统的影响尤为显著.京津风沙源二期治理工程区作为风沙危害的高发地带,植被的防风固沙功能对于减轻风沙灾害意义重大[2 ] .随着京津风沙源二期治理工程的持续推进,植被覆盖度提高,植被净初级生产力增加,防风固沙的能力也随之增强,有研究表明当植被覆盖度低于20%,地表会发生强烈的风沙流侵蚀,当植被覆盖增加60%,风侵蚀率几乎为零[39 ] ,植被对改善区域生态环境起到关键作用.结合赵恒谦等[28 ] 的研究,工程植被净初级生产力呈增加趋势,沙化土地明显减少,均表明年降水量和植被净初级生产力对工程区生态环境变化的重要影响. ...

基于规划目标的京津风沙源治理区生态保护与修复效应

2

2020

... 沙尘是制约中国北方生态环境可持续发展的重要自然现象[1 ] ,为了有效遏制沙尘危害,降低京津地区风沙危害的风险,国家于2003年启动了京津风沙源治理工程,并于2013年进一步实施了京津风沙源治理二期工程[2 ] .京津风沙源治理工程区域是中国北方生态屏障的重要组成部分、国家生态修复环境改善示范区、京津协同生态环境治理关键地带[3 ] ,长期面临沙尘暴侵袭、土地沙漠化、植被退化和水资源短缺等多重生态压力,这不仅对区域生态系统稳定性构成威胁,还直接影响周边居民生产生活和社会经济可持续发展.为应对这一问题,中国部署实施了一系列重大生态治理项目,在改善区域生态环境、减少风沙危害方面取得了一定成效.然而,受区域地理环境差异导致的空间异质性和生态系统演变时序动态性影响,如何准确评估这些措施的生态效益仍然面临挑战.构建高效、科学的生态环境监测手段与评估体系,对于精准量化生态治理成效、优化区域生态治理决策具有重要意义. ...

... 结果表明2000—2020年工程区RSEI整体呈现波动上升趋势,生态环境质量实现整体改善[31 ] ,该结论与相关研究结果[29 -30 ] 一致.这一演变趋势与京津风沙源治理工程的推进密切相关,近年来国家与地方积极践行山水林田湖草沙一体化保护修复理念,采取一系列生态恢复治理举措,如山西省植树造林绿化工程、鄂尔多斯市人工造林项目等[1 ] .在生态保护工程驱动下,区域生态要素呈现积极变化,沙化土地持续减少,2000—2018年年均减少323.94 km2 ,2015年后沙化土地面积减少速率明显加快[32 ] ,风蚀面积减少[33 ] ,风蚀模数下降[34 ] ,植被覆盖度显著增加[2 ] ,防风固沙能力波动增强[3 ] ,生态环境质量与生态系统服务功能得以优化. ...

基于RSEI指数的长江上游流域生态环境质量时空演变及影响因子研究

1

2023

... 在生态环境监测领域,卫星遥感技术以其覆盖范围广、可快速获取等优势,成为研究生态变化的重要工具[4 ] .遥感生态指数(Remote Sensing Ecological Index,RSEI)是基于多光谱遥感数据的综合性评价方法,整合了绿度-归一化差值植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)、湿度(WET)、热度-地表温度(Land Surface Temperature,LST)和干度-归一化差值裸地指数(Normalized Difference Building Soil Index,NDBSI)关键生态要素,能够全面反映区域生态环境综合状况[5 ] .相比传统单指标环境评价方法,RSEI完全基于遥感技术、不存在人为权重设定,将多个生态要素整合为单一指数,更全面地反映生态系统实际状态,还可通过多时相数据分析生态变化趋势,为长期监测提供可靠支持,对不同生态系统类型,均具有较强的适用性[6 ] . ...

城市遥感生态指数的创建及其应用

2

2014

... 在生态环境监测领域,卫星遥感技术以其覆盖范围广、可快速获取等优势,成为研究生态变化的重要工具[4 ] .遥感生态指数(Remote Sensing Ecological Index,RSEI)是基于多光谱遥感数据的综合性评价方法,整合了绿度-归一化差值植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)、湿度(WET)、热度-地表温度(Land Surface Temperature,LST)和干度-归一化差值裸地指数(Normalized Difference Building Soil Index,NDBSI)关键生态要素,能够全面反映区域生态环境综合状况[5 ] .相比传统单指标环境评价方法,RSEI完全基于遥感技术、不存在人为权重设定,将多个生态要素整合为单一指数,更全面地反映生态系统实际状态,还可通过多时相数据分析生态变化趋势,为长期监测提供可靠支持,对不同生态系统类型,均具有较强的适用性[6 ] . ...

... 本文利用湿度、干度、热度、绿度构建RSEI,利用主成分分析法对4个变量进行综合,避免在权重设定过程中受到人为主观因素的影响.在分析前,首先对4个生态变量进行归一化处理.通过MNDWI 进行掩膜处理,去除水域对权重计算的影响.最后,经过主成分转换,得到第一主成分结果(Principal Component 1,PC1).通过1减去第一主成分结果,最终得到初步遥感生态指数值(RSEI 0 )[5 ] : ...

区域生态环境变化的遥感评价指数

1

2013

... 在生态环境监测领域,卫星遥感技术以其覆盖范围广、可快速获取等优势,成为研究生态变化的重要工具[4 ] .遥感生态指数(Remote Sensing Ecological Index,RSEI)是基于多光谱遥感数据的综合性评价方法,整合了绿度-归一化差值植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)、湿度(WET)、热度-地表温度(Land Surface Temperature,LST)和干度-归一化差值裸地指数(Normalized Difference Building Soil Index,NDBSI)关键生态要素,能够全面反映区域生态环境综合状况[5 ] .相比传统单指标环境评价方法,RSEI完全基于遥感技术、不存在人为权重设定,将多个生态要素整合为单一指数,更全面地反映生态系统实际状态,还可通过多时相数据分析生态变化趋势,为长期监测提供可靠支持,对不同生态系统类型,均具有较强的适用性[6 ] . ...

Assessment of spatial-temporal changes of ecological environment quality based on RSEI and GEE:a case study in Erhai Lake Basin,Yunnan Province,China

2

2021

... 本文研究区域选择京津风沙源二期治理工程区,下文简称工程区),该区域生态环境脆弱,易受气候变化和人类活动影响,自20世纪以来,政府实施了一系列生态治理措施,为研究生态环境变化提供长期监测基础.为评估生态环境变化,采取适用于大尺度生态环境质量评价的GEE(Google Earth Engine)影像处理云平台,该平台具有集成大量数据集、可直接调用、强大的云端计算资源、快速处理大尺度、多时序的遥感数据等优势,大幅提升遥感影像的计算效率[7 ] .本文采用2000—2020年MODIS影像数据集[8 ] ,构建遥感生态指数,系统分析工程区生态环境质量时空格局与时空演变过程,并利用最优参数地理探测器对生态环境质量影响要素进行研究,探究工程区生态环境质量与各影响要素之间的关系.研究结果可为京津风沙源治理工程区及类似生态脆弱地区的生态修复提供实践参考,助力国家生态文明建设目标实现. ...

... 干度.由于研究区存在裸地和建设用地,因此采用新型建筑指数(Index-based Built-up Index,IBI)和裸土指数(Bare Soil Index,BSI)合成干度指标(NDBSI)[7 ] . ...

Spatiotemporal change of urban ecologic environment quality based on RSEI:taking Meizhou City,China as an example

1

2022

... 本文研究区域选择京津风沙源二期治理工程区,下文简称工程区),该区域生态环境脆弱,易受气候变化和人类活动影响,自20世纪以来,政府实施了一系列生态治理措施,为研究生态环境变化提供长期监测基础.为评估生态环境变化,采取适用于大尺度生态环境质量评价的GEE(Google Earth Engine)影像处理云平台,该平台具有集成大量数据集、可直接调用、强大的云端计算资源、快速处理大尺度、多时序的遥感数据等优势,大幅提升遥感影像的计算效率[7 ] .本文采用2000—2020年MODIS影像数据集[8 ] ,构建遥感生态指数,系统分析工程区生态环境质量时空格局与时空演变过程,并利用最优参数地理探测器对生态环境质量影响要素进行研究,探究工程区生态环境质量与各影响要素之间的关系.研究结果可为京津风沙源治理工程区及类似生态脆弱地区的生态修复提供实践参考,助力国家生态文明建设目标实现. ...

2000-2019年中国重大生态工程生态效益遥感评估

1

2022

... 研究区为京津风沙源二期治理工程区,该区域西起内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗,东至赤峰市内蒙古阿鲁科尔沁旗,南起陕西榆林市定边县,北至内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗(图1 ),包括京、津、冀、晋、陕、内蒙古6省(区、市)的138个县(旗、市、区)[9 ] ,总面积为70.6万km2 ,该区域沙化土地广布,面积大约20.2万km2 ,约占总面积的28.6%,生态治理任务艰巨.研究区属于干旱半干旱气候,海拔总体呈现西北高、东南低的特点,地形多样,气候差异明显.该区域位于中纬度内陆地区,冬季寒潮侵袭频繁,降水量自东向西呈现递减的趋势.区域内大风和沙尘暴天气频繁[2 ] 、水资源短缺以及沙漠化、荒漠化等问题,加剧该区生态环境脆弱性,严重制约其高质量发展. ...

利用改进的归一化差异水体指数(MNDWI)提取水体信息的研究

1

2005

... 本研究的MODIS数据处理工作均通过GEE云平台完成,包括辐射校正、大气校正、去云处理、数据拼接等.影像选取时间为每年5—9月,该时段的数据能充分反映研究区真实生态状况.在计算RSEI之前,首先使用改进归一化差值水体指数(Modified Normalized Difference Water Index,MDNWI)对水体进行掩膜处理,将研究区内水体裁剪移除,避免水体对后续计算过程的影响.相较于归一化水体指数(Normalized Difference Water Index,NDWI),MNDWI在水体识别方面精度更高,水体掩膜结果更加准确[10 ] .具体数据来源详见表1 .高程、坡度影响因子来源于地理空间数据云平台(https://www.gscloud.cn/ ),植被净初级生产力(Net Primary Production,NPP)来源于美国地质调查局网站(https://lpdaac.usgs.gov ).土壤有机质含量数据通过世界土壤数据库的土壤有机碳含量数据来计算(Harmonized World Soil Database,v2;https://www.fao.org/land-water/en ).年降水量、年均气温、土地利用数据、GDP均来自中国科学院资源与环境数据中心(http://www.resdc.cn ).人口数据来源于美国橡树岭实验室(Oak Ridge National Laboratory,ORNL)的LandScan Global数据(https://landscan.ornl.gov/ ),并利用第七次人口普查县级单元人口数据进行线性校正[11 ] .所有数据空间分辨率均重采样为1 000 m,并将投影转化为Albers Conical Area投影坐标系. ...

4种典型人口空间化产品精度的比较评价

1

2023

... 本研究的MODIS数据处理工作均通过GEE云平台完成,包括辐射校正、大气校正、去云处理、数据拼接等.影像选取时间为每年5—9月,该时段的数据能充分反映研究区真实生态状况.在计算RSEI之前,首先使用改进归一化差值水体指数(Modified Normalized Difference Water Index,MDNWI)对水体进行掩膜处理,将研究区内水体裁剪移除,避免水体对后续计算过程的影响.相较于归一化水体指数(Normalized Difference Water Index,NDWI),MNDWI在水体识别方面精度更高,水体掩膜结果更加准确[10 ] .具体数据来源详见表1 .高程、坡度影响因子来源于地理空间数据云平台(https://www.gscloud.cn/ ),植被净初级生产力(Net Primary Production,NPP)来源于美国地质调查局网站(https://lpdaac.usgs.gov ).土壤有机质含量数据通过世界土壤数据库的土壤有机碳含量数据来计算(Harmonized World Soil Database,v2;https://www.fao.org/land-water/en ).年降水量、年均气温、土地利用数据、GDP均来自中国科学院资源与环境数据中心(http://www.resdc.cn ).人口数据来源于美国橡树岭实验室(Oak Ridge National Laboratory,ORNL)的LandScan Global数据(https://landscan.ornl.gov/ ),并利用第七次人口普查县级单元人口数据进行线性校正[11 ] .所有数据空间分辨率均重采样为1 000 m,并将投影转化为Albers Conical Area投影坐标系. ...

基于改进遥感生态指数模型的塔里木河流域生态环境质量评价

2

2025

... 湿度.湿度指标反映了研究区地表水分含量及湿润程度,综合了土壤湿度、植被水分以及水体覆盖等信息[12 ] . ...

... 该探测器还可识别不同因素之间交互作用影响力.即通过计算q (X 1 ∩X 2 )值来判断因子X 1 和X 2 的共同作用对因变量的影响力是增强还是减弱,将q (X 1 ∩X 2 )值与q (X 1 )和q (X 2 )的数值比较,对于因变量的作用关系判别依据见汤从沧等[12 ] .本文采用R语言最优参数地理探测器(Optimal Parameters-based Geographical Detector,OPGD)包,对工程区生态环境质量进行单因子探测和交互作用探测分析. ...

Coupling eco-environmental quality and ecosystem services to delineate priority ecological reserves-a case study in the Yellow River Basin

1

2024

... 绿度.归一化差值植被指数NDVI是应用最为广泛的植被指数,与植物生物量、叶面积指数以及植被覆盖度都密切相关[13 ] ,用于评估地表植被覆盖状况和生长活力的遥感指数. ...

宁夏荒漠草原带生态环境质量时空变化及驱动机制研究

1

2024

... 热度.在GEE中将地表温度数据的K氏温度转换为实际摄氏温度数据[14 ] . ...

基于RSEI的黄河中游地区生态环境质量时空演化特征及驱动因素:以延安市为例

2

2024

... 式中:NIi 为归一化后的某一指标值;Indicatori 为该指标在像元i 的值;Indicator max 为该指标的最大值;Indicator min 为该指标的最小值[15 ] . ...

... 式(9) 计算得出的RSEI,即为遥感生态指数,其值为0~1,RSEI值越接近1,生态环境质量越好.根据已有研究[15 ] ,按照0.2间隔将RSEI值划分为5个等级:差(0.0~0.2)、较差(0.2~0.4)、一般(0.4~0.6)、良(0.6~0.8)和优(0.8~1.0).该方法能直观地反映研究区内不同地域生态质量差异,为后续生态环境变化分析提供科学依据.为进一步揭示研究区生态环境质量的时空演变特征,利用ArcGIS进行栅格计算与求差分析[16 -17 ] ,以10年为时间尺度,计算不同时间断面之间RSEI值变化情况.通过对比不同年代的RSEI分布情况,量化区域生态质量的提升或退化趋势,并识别生态改善与退化的关键区域. ...

基于RSEI的黄河上游流域生态环境质量变化分析

1

2023

... 式(9) 计算得出的RSEI,即为遥感生态指数,其值为0~1,RSEI值越接近1,生态环境质量越好.根据已有研究[15 ] ,按照0.2间隔将RSEI值划分为5个等级:差(0.0~0.2)、较差(0.2~0.4)、一般(0.4~0.6)、良(0.6~0.8)和优(0.8~1.0).该方法能直观地反映研究区内不同地域生态质量差异,为后续生态环境变化分析提供科学依据.为进一步揭示研究区生态环境质量的时空演变特征,利用ArcGIS进行栅格计算与求差分析[16 -17 ] ,以10年为时间尺度,计算不同时间断面之间RSEI值变化情况.通过对比不同年代的RSEI分布情况,量化区域生态质量的提升或退化趋势,并识别生态改善与退化的关键区域. ...

The habitat concept and a plea for standard technology

1

1997

... 式(9) 计算得出的RSEI,即为遥感生态指数,其值为0~1,RSEI值越接近1,生态环境质量越好.根据已有研究[15 ] ,按照0.2间隔将RSEI值划分为5个等级:差(0.0~0.2)、较差(0.2~0.4)、一般(0.4~0.6)、良(0.6~0.8)和优(0.8~1.0).该方法能直观地反映研究区内不同地域生态质量差异,为后续生态环境变化分析提供科学依据.为进一步揭示研究区生态环境质量的时空演变特征,利用ArcGIS进行栅格计算与求差分析[16 -17 ] ,以10年为时间尺度,计算不同时间断面之间RSEI值变化情况.通过对比不同年代的RSEI分布情况,量化区域生态质量的提升或退化趋势,并识别生态改善与退化的关键区域. ...

土地利用强度研究进展、瓶颈问题与前景展望

2

2020

... 生境质量指数.生境质量是指基于生存资源可获得性、生物繁殖与存在数量,生态系统提供适合于个体和种群生存条件的能力.本文选用InVEST模型生境质量模块来计算,根据研究区实际设置威胁因子及其敏感性[18 ] . ...

... 土地利用强度.土地利用强度是指定量衡量人类对土地开发利用、管理和保护等干扰的强度,以及由此产生相应土地产出有效手段[18 ] .本文将土地利用类型划分为未利用土地、林地草地水体、耕地和城乡工矿居民用地4个等级,并分别赋值1~4[19 ] . ...

The trade-offs/synergies and their spatial-temporal characteristics between ecosystem services and human well-being linked to land-use change in the Capital Region of China

1

2022

... 土地利用强度.土地利用强度是指定量衡量人类对土地开发利用、管理和保护等干扰的强度,以及由此产生相应土地产出有效手段[18 ] .本文将土地利用类型划分为未利用土地、林地草地水体、耕地和城乡工矿居民用地4个等级,并分别赋值1~4[19 ] . ...

中国西北干旱区土地沙漠化敏感性时空格局

1

2020

... 土壤有机质含量.土壤有机质含量作为表征土壤肥力和质量的核心指标,直接反映土壤物理化学性质,同时也是维系植被正常生长发育的关键物质基础[20 ] . ...

1

1997

... 水土流失指数.本文采用InVEST模型中的泥沙输移比例模块计算具体的水土流失指数[21 ] . ...

不同类型雨量资料估算降雨侵蚀力

1

2003

... 式中:USLE 为水土流失指数;R 为降水侵蚀力因子;K 为土壤可蚀性因子;C 为植被覆盖因子;P 为水土保持措施因子;LS 为地形因子.其中,降水侵蚀力因子R 采用章文波[22 ] 提出的方法计算: ...

EPIC-erosion/productivity impact calculator:1.model documentation

1

1990

... 土壤可蚀性因子K 指土壤颗粒被水力分离和搬运难易程度,与土壤质地、有机质含量、土体结构、渗透性等土壤理化性质有关[23 ] . ...

A GIS procedure for automatically calculating the USLELS factor on topographically complex landscape units

1

1996

... 地形因子LS 使用二维地表计算方法[24 ] . ...

地理探测器:原理与展望

2

2017

... 地理探测器是基于方差分析的空间统计模型,旨在探索地理要素的空间异质性及其潜在影响因素[25 ] .揭示各因素对现象的解释能力并分析变量间的交互作用,已广泛应用于生态环境、社会科学等领域.在本研究中通过因子探测和交互作用探测分析影响RSEI的主要因素. ...

... 根据王劲峰等[25 ] 将影响因素的分类等级设置为3~8类,采用几何间隔分类、分位数分类、标准差分类、自然断点法分类、相同间隔分类5种方法分析影响因素的最优分级数(图6 ).不同影响因素、不同分级方法、分级数量对于工程区生态环境质量的解释力存在差异.以2020年为例,NPP、水土流失指数、坡度、GDP、人口密度选用8个分类区间的分位数分类方法;年降水量、年均气温采用8个分类区间的自然断点分类方法;生境质量指数、高程、土壤有机质含量采用6、6、8个分类区间的标准差分类方法.土地利用强度按照1、2、3、4区间进行划分,并将其纳入地理探测器影响因素分析中. ...

京津风沙源治理区植被固碳能力估算及归因分析

1

2024

... 在工程区生态评价研究领域,现有成果已从多维度开展探索.一方面,聚焦单一要素的评价研究较多,如针对植被固碳能力[26 ] 、土地利用[27 ] 、NPP[28 ] 时空演变等;另一方面,也有研究通过土地利用类型、植被覆盖度、土壤持水量等单一指标,对生态修复成效进行评估[29 ] ,或针对植被-水-土壤-环境系统开展综合分析[30 ] .然而,现有研究尚未形成可对区域生态环境进行全面、集成化评价的统一指标体系.鉴于此,本研究基于遥感技术,选取NDVI、WET、LST、NDBSI 4个关键参数,构建遥感生态指数,对工程区生态环境质量进行综合评价. ...

Response of ecosystem services in Beijing-Tianjin Sandstorm Source Control Project to differing engineering measures scenarios

1

2023

... 在工程区生态评价研究领域,现有成果已从多维度开展探索.一方面,聚焦单一要素的评价研究较多,如针对植被固碳能力[26 ] 、土地利用[27 ] 、NPP[28 ] 时空演变等;另一方面,也有研究通过土地利用类型、植被覆盖度、土壤持水量等单一指标,对生态修复成效进行评估[29 ] ,或针对植被-水-土壤-环境系统开展综合分析[30 ] .然而,现有研究尚未形成可对区域生态环境进行全面、集成化评价的统一指标体系.鉴于此,本研究基于遥感技术,选取NDVI、WET、LST、NDBSI 4个关键参数,构建遥感生态指数,对工程区生态环境质量进行综合评价. ...

京津风沙源区NPP时空变化及其对治理工程实施的响应

2

2024

... 在工程区生态评价研究领域,现有成果已从多维度开展探索.一方面,聚焦单一要素的评价研究较多,如针对植被固碳能力[26 ] 、土地利用[27 ] 、NPP[28 ] 时空演变等;另一方面,也有研究通过土地利用类型、植被覆盖度、土壤持水量等单一指标,对生态修复成效进行评估[29 ] ,或针对植被-水-土壤-环境系统开展综合分析[30 ] .然而,现有研究尚未形成可对区域生态环境进行全面、集成化评价的统一指标体系.鉴于此,本研究基于遥感技术,选取NDVI、WET、LST、NDBSI 4个关键参数,构建遥感生态指数,对工程区生态环境质量进行综合评价. ...

... 因子探测结果表明,年降水量和植被净初级生产力是驱动研究区生态环境质量改善的核心因子,这与孟琪等[37 ] 研究结论一致.年降水量因素较高的解释力反映了水分条件对生态系统的关键调控作用,京津风沙源二期治理工程区地处干旱半干旱地区,水分匮乏是限制植被生长的核心因素[38 ] .大气降水为该区域最主要的水分补给来源,年降水量对生态系统的影响尤为显著.京津风沙源二期治理工程区作为风沙危害的高发地带,植被的防风固沙功能对于减轻风沙灾害意义重大[2 ] .随着京津风沙源二期治理工程的持续推进,植被覆盖度提高,植被净初级生产力增加,防风固沙的能力也随之增强,有研究表明当植被覆盖度低于20%,地表会发生强烈的风沙流侵蚀,当植被覆盖增加60%,风侵蚀率几乎为零[39 ] ,植被对改善区域生态环境起到关键作用.结合赵恒谦等[28 ] 的研究,工程植被净初级生产力呈增加趋势,沙化土地明显减少,均表明年降水量和植被净初级生产力对工程区生态环境变化的重要影响. ...

The assessment of ecological restoration effects on Beijing-Tianjin Sandstorm Source Control Project area during 2000-2019

2

2023

... 在工程区生态评价研究领域,现有成果已从多维度开展探索.一方面,聚焦单一要素的评价研究较多,如针对植被固碳能力[26 ] 、土地利用[27 ] 、NPP[28 ] 时空演变等;另一方面,也有研究通过土地利用类型、植被覆盖度、土壤持水量等单一指标,对生态修复成效进行评估[29 ] ,或针对植被-水-土壤-环境系统开展综合分析[30 ] .然而,现有研究尚未形成可对区域生态环境进行全面、集成化评价的统一指标体系.鉴于此,本研究基于遥感技术,选取NDVI、WET、LST、NDBSI 4个关键参数,构建遥感生态指数,对工程区生态环境质量进行综合评价. ...

... 结果表明2000—2020年工程区RSEI整体呈现波动上升趋势,生态环境质量实现整体改善[31 ] ,该结论与相关研究结果[29 -30 ] 一致.这一演变趋势与京津风沙源治理工程的推进密切相关,近年来国家与地方积极践行山水林田湖草沙一体化保护修复理念,采取一系列生态恢复治理举措,如山西省植树造林绿化工程、鄂尔多斯市人工造林项目等[1 ] .在生态保护工程驱动下,区域生态要素呈现积极变化,沙化土地持续减少,2000—2018年年均减少323.94 km2 ,2015年后沙化土地面积减少速率明显加快[32 ] ,风蚀面积减少[33 ] ,风蚀模数下降[34 ] ,植被覆盖度显著增加[2 ] ,防风固沙能力波动增强[3 ] ,生态环境质量与生态系统服务功能得以优化. ...

Ecological restoration effects of the Beijing-Tianjin Sandstorm Source Control Project in China since 2000

3

2023

... 在工程区生态评价研究领域,现有成果已从多维度开展探索.一方面,聚焦单一要素的评价研究较多,如针对植被固碳能力[26 ] 、土地利用[27 ] 、NPP[28 ] 时空演变等;另一方面,也有研究通过土地利用类型、植被覆盖度、土壤持水量等单一指标,对生态修复成效进行评估[29 ] ,或针对植被-水-土壤-环境系统开展综合分析[30 ] .然而,现有研究尚未形成可对区域生态环境进行全面、集成化评价的统一指标体系.鉴于此,本研究基于遥感技术,选取NDVI、WET、LST、NDBSI 4个关键参数,构建遥感生态指数,对工程区生态环境质量进行综合评价. ...

... 结果表明2000—2020年工程区RSEI整体呈现波动上升趋势,生态环境质量实现整体改善[31 ] ,该结论与相关研究结果[29 -30 ] 一致.这一演变趋势与京津风沙源治理工程的推进密切相关,近年来国家与地方积极践行山水林田湖草沙一体化保护修复理念,采取一系列生态恢复治理举措,如山西省植树造林绿化工程、鄂尔多斯市人工造林项目等[1 ] .在生态保护工程驱动下,区域生态要素呈现积极变化,沙化土地持续减少,2000—2018年年均减少323.94 km2 ,2015年后沙化土地面积减少速率明显加快[32 ] ,风蚀面积减少[33 ] ,风蚀模数下降[34 ] ,植被覆盖度显著增加[2 ] ,防风固沙能力波动增强[3 ] ,生态环境质量与生态系统服务功能得以优化. ...

... 在空间分布上,工程区生态环境质量总体呈现东南高、西北低的特点.生态环境较好的区域集中在张家口东部、承德、北京、天津等地,这与辛会超等[35 ] 生态环境质量空间模拟结果一致.该地区处于燕山山脉,植被茂密,已有研究表明2000—2020年该地区植被覆盖度、水土保持功能、净生态系统生产力持续增加[30 ] ,尤其是承德丰宁满族自治县小坝子乡作为京津风沙源治理的“第一道防线”,历经24年的持续治理,成效斐然.反观生态环境质量较差的西部和北部地区,地貌以高原、荒漠、沙地为主,该地降水稀少、风沙灾害严重.工程区西部仅有河套平原地区较周围的生态环境质量明显更好,这与杨泽康等[36 ] 的研究结果一致. ...

京津风沙源治理工程助力生态建设高质量发展

1

2023

... 结果表明2000—2020年工程区RSEI整体呈现波动上升趋势,生态环境质量实现整体改善[31 ] ,该结论与相关研究结果[29 -30 ] 一致.这一演变趋势与京津风沙源治理工程的推进密切相关,近年来国家与地方积极践行山水林田湖草沙一体化保护修复理念,采取一系列生态恢复治理举措,如山西省植树造林绿化工程、鄂尔多斯市人工造林项目等[1 ] .在生态保护工程驱动下,区域生态要素呈现积极变化,沙化土地持续减少,2000—2018年年均减少323.94 km2 ,2015年后沙化土地面积减少速率明显加快[32 ] ,风蚀面积减少[33 ] ,风蚀模数下降[34 ] ,植被覆盖度显著增加[2 ] ,防风固沙能力波动增强[3 ] ,生态环境质量与生态系统服务功能得以优化. ...

2000-2018年京津风沙源沙化土地时空动态与归因分析

1

2023

... 结果表明2000—2020年工程区RSEI整体呈现波动上升趋势,生态环境质量实现整体改善[31 ] ,该结论与相关研究结果[29 -30 ] 一致.这一演变趋势与京津风沙源治理工程的推进密切相关,近年来国家与地方积极践行山水林田湖草沙一体化保护修复理念,采取一系列生态恢复治理举措,如山西省植树造林绿化工程、鄂尔多斯市人工造林项目等[1 ] .在生态保护工程驱动下,区域生态要素呈现积极变化,沙化土地持续减少,2000—2018年年均减少323.94 km2 ,2015年后沙化土地面积减少速率明显加快[32 ] ,风蚀面积减少[33 ] ,风蚀模数下降[34 ] ,植被覆盖度显著增加[2 ] ,防风固沙能力波动增强[3 ] ,生态环境质量与生态系统服务功能得以优化. ...

京津风沙源土壤风蚀时空格局及其演化

1

2023

... 结果表明2000—2020年工程区RSEI整体呈现波动上升趋势,生态环境质量实现整体改善[31 ] ,该结论与相关研究结果[29 -30 ] 一致.这一演变趋势与京津风沙源治理工程的推进密切相关,近年来国家与地方积极践行山水林田湖草沙一体化保护修复理念,采取一系列生态恢复治理举措,如山西省植树造林绿化工程、鄂尔多斯市人工造林项目等[1 ] .在生态保护工程驱动下,区域生态要素呈现积极变化,沙化土地持续减少,2000—2018年年均减少323.94 km2 ,2015年后沙化土地面积减少速率明显加快[32 ] ,风蚀面积减少[33 ] ,风蚀模数下降[34 ] ,植被覆盖度显著增加[2 ] ,防风固沙能力波动增强[3 ] ,生态环境质量与生态系统服务功能得以优化. ...

京津风沙源治理工程区LUCC及土壤风蚀强度动态遥感监测研究

1

2018

... 结果表明2000—2020年工程区RSEI整体呈现波动上升趋势,生态环境质量实现整体改善[31 ] ,该结论与相关研究结果[29 -30 ] 一致.这一演变趋势与京津风沙源治理工程的推进密切相关,近年来国家与地方积极践行山水林田湖草沙一体化保护修复理念,采取一系列生态恢复治理举措,如山西省植树造林绿化工程、鄂尔多斯市人工造林项目等[1 ] .在生态保护工程驱动下,区域生态要素呈现积极变化,沙化土地持续减少,2000—2018年年均减少323.94 km2 ,2015年后沙化土地面积减少速率明显加快[32 ] ,风蚀面积减少[33 ] ,风蚀模数下降[34 ] ,植被覆盖度显著增加[2 ] ,防风固沙能力波动增强[3 ] ,生态环境质量与生态系统服务功能得以优化. ...

基于GEE和RSEI的京津冀地区生态环境质量时序动态评估

1

2024

... 在空间分布上,工程区生态环境质量总体呈现东南高、西北低的特点.生态环境较好的区域集中在张家口东部、承德、北京、天津等地,这与辛会超等[35 ] 生态环境质量空间模拟结果一致.该地区处于燕山山脉,植被茂密,已有研究表明2000—2020年该地区植被覆盖度、水土保持功能、净生态系统生产力持续增加[30 ] ,尤其是承德丰宁满族自治县小坝子乡作为京津风沙源治理的“第一道防线”,历经24年的持续治理,成效斐然.反观生态环境质量较差的西部和北部地区,地貌以高原、荒漠、沙地为主,该地降水稀少、风沙灾害严重.工程区西部仅有河套平原地区较周围的生态环境质量明显更好,这与杨泽康等[36 ] 的研究结果一致. ...

黄河流域生态环境质量时空格局与演变趋势

1

2021

... 在空间分布上,工程区生态环境质量总体呈现东南高、西北低的特点.生态环境较好的区域集中在张家口东部、承德、北京、天津等地,这与辛会超等[35 ] 生态环境质量空间模拟结果一致.该地区处于燕山山脉,植被茂密,已有研究表明2000—2020年该地区植被覆盖度、水土保持功能、净生态系统生产力持续增加[30 ] ,尤其是承德丰宁满族自治县小坝子乡作为京津风沙源治理的“第一道防线”,历经24年的持续治理,成效斐然.反观生态环境质量较差的西部和北部地区,地貌以高原、荒漠、沙地为主,该地降水稀少、风沙灾害严重.工程区西部仅有河套平原地区较周围的生态环境质量明显更好,这与杨泽康等[36 ] 的研究结果一致. ...

京津风沙源区不同分区植被覆盖度变化及归因分析

1

2021

... 因子探测结果表明,年降水量和植被净初级生产力是驱动研究区生态环境质量改善的核心因子,这与孟琪等[37 ] 研究结论一致.年降水量因素较高的解释力反映了水分条件对生态系统的关键调控作用,京津风沙源二期治理工程区地处干旱半干旱地区,水分匮乏是限制植被生长的核心因素[38 ] .大气降水为该区域最主要的水分补给来源,年降水量对生态系统的影响尤为显著.京津风沙源二期治理工程区作为风沙危害的高发地带,植被的防风固沙功能对于减轻风沙灾害意义重大[2 ] .随着京津风沙源二期治理工程的持续推进,植被覆盖度提高,植被净初级生产力增加,防风固沙的能力也随之增强,有研究表明当植被覆盖度低于20%,地表会发生强烈的风沙流侵蚀,当植被覆盖增加60%,风侵蚀率几乎为零[39 ] ,植被对改善区域生态环境起到关键作用.结合赵恒谦等[28 ] 的研究,工程植被净初级生产力呈增加趋势,沙化土地明显减少,均表明年降水量和植被净初级生产力对工程区生态环境变化的重要影响. ...

京津风沙源治理工程区水源涵养功能时空变化分析

1

2021

... 因子探测结果表明,年降水量和植被净初级生产力是驱动研究区生态环境质量改善的核心因子,这与孟琪等[37 ] 研究结论一致.年降水量因素较高的解释力反映了水分条件对生态系统的关键调控作用,京津风沙源二期治理工程区地处干旱半干旱地区,水分匮乏是限制植被生长的核心因素[38 ] .大气降水为该区域最主要的水分补给来源,年降水量对生态系统的影响尤为显著.京津风沙源二期治理工程区作为风沙危害的高发地带,植被的防风固沙功能对于减轻风沙灾害意义重大[2 ] .随着京津风沙源二期治理工程的持续推进,植被覆盖度提高,植被净初级生产力增加,防风固沙的能力也随之增强,有研究表明当植被覆盖度低于20%,地表会发生强烈的风沙流侵蚀,当植被覆盖增加60%,风侵蚀率几乎为零[39 ] ,植被对改善区域生态环境起到关键作用.结合赵恒谦等[28 ] 的研究,工程植被净初级生产力呈增加趋势,沙化土地明显减少,均表明年降水量和植被净初级生产力对工程区生态环境变化的重要影响. ...

The measurement of wind erosion through field survey and remote sensing:a case study of the Mu Us Desert, China

1

2015

... 因子探测结果表明,年降水量和植被净初级生产力是驱动研究区生态环境质量改善的核心因子,这与孟琪等[37 ] 研究结论一致.年降水量因素较高的解释力反映了水分条件对生态系统的关键调控作用,京津风沙源二期治理工程区地处干旱半干旱地区,水分匮乏是限制植被生长的核心因素[38 ] .大气降水为该区域最主要的水分补给来源,年降水量对生态系统的影响尤为显著.京津风沙源二期治理工程区作为风沙危害的高发地带,植被的防风固沙功能对于减轻风沙灾害意义重大[2 ] .随着京津风沙源二期治理工程的持续推进,植被覆盖度提高,植被净初级生产力增加,防风固沙的能力也随之增强,有研究表明当植被覆盖度低于20%,地表会发生强烈的风沙流侵蚀,当植被覆盖增加60%,风侵蚀率几乎为零[39 ] ,植被对改善区域生态环境起到关键作用.结合赵恒谦等[28 ] 的研究,工程植被净初级生产力呈增加趋势,沙化土地明显减少,均表明年降水量和植被净初级生产力对工程区生态环境变化的重要影响. ...

2000-2022年黄河流域甘肃段生态环境质量与影响因素

1

2025

... 值得注意的是,人为因素在研究区生态环境质量演变过程中同样发挥着不可忽视的作用.从OPDJ分析结果来看,土地利用强度指标解释力排名分别为3.高强度土地利用直接导致地表植被覆盖减少、土壤风蚀加剧及生物多样性降低,这与武旭等[40 ] 研究一致,人类活动要素主要通过土地利用和覆盖方式影响生态环境质量.国家京津风沙源治理工程通过退耕还林还草、防护林体系建设等人工干预措施,显著增强了土地利用结构调整与生态质量改善间的正向响应,进一步提升了该因子解释效能.人为因素与自然因子协同作用,共同塑造了京津风沙源区生态环境的动态变化格局. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号