0 引言

全球沙漠面积约1.76×107 km2,占陆地面积的12%[1],由此形成的沙漠生态系统具有独特的自然条件,造就了丰富而特殊的生物多样性和生态系统功能[2]。其中,沙漠生物与沙漠环境之间存在着复杂的相互作用关系[3],逐渐孕育出了新的交叉学科——沙漠生态学。实际上,沙漠环境既包括狭义的沙漠,亦包括更广义的沙漠和沙漠化土地[4],因而沙漠生态学有狭义和广义之分[5]。总的来说,沙漠生态学是以沙漠或沙漠化土地为研究区域,以沙漠生物为研究对象,是沙漠学与生态学的交叉融合学科[6],具有典型的区域性特色[6-8]。沙漠生态学研究不仅揭示了干旱沙漠和沙漠化地区的自然规律,而且在应对气候变化、土地退化等全球性挑战时亦具有重要应用价值[9]。

纵观沙漠生态学学科发展和学术思想的形成过程,离不开一大批从事沙漠生态学研究的科学家以及提供研究平台的野外试验基地。本研究以中国科学院奈曼沙漠化研究站成立40周年为契机,重点围绕沙漠生态学学科发展历程,结合沙漠生态学学术思想形成发展的条件基础,阐述沙漠生态学学术思想的形成及其创新性贡献,希望对未来生态学学科理论发展、荒漠化综合防治、脆弱生态恢复与保护及全球环境治理具有启发作用。

1 沙漠及沙漠生态学的概念

沙漠生态学综合了沙漠学与生态学相关内容,是沙漠学与生态学交叉融合的一门新兴学科方向,属于生态学的一个重要分支[5]。国际上沙漠生态学的研究范围主要包括干热沙漠、半干旱沙漠、海岸沙漠和寒冷沙漠等典型沙漠分布区,这与中国沙漠生态学的研究区域(西北干热沙漠、半干旱区沙地形成的沙漠化,南方沿海海岸沙漠及青藏高原的寒冷沙漠等)基本吻合。总体来看,其研究对象既包括沙漠自然环境演化、地形地貌以及形成的气象条件,也包括沙漠生物包括植物和动物的生理、生态适应性以及人类的生存发展等[14]。其研究目标主要以干旱、半干旱区沙漠和沙漠化土地为研究区域,研究沙漠和沙漠化生境中宏观生命系统的结构、功能及其动态特征,探索干旱、半旱区生物与环境间相关作用关系的一门科学[5]。

2 沙漠生态学形成与发展的条件基础

沙漠生态学形成与发展离不开在沙漠或沙漠化区域建立的研究站、基地,这些是沙漠生态学理论探索的基石、试验实践应用的基地。梳理已有的沙漠生态研究的相关基地平台,覆盖了美洲、非洲、亚洲和澳洲,涉及美国、智利、埃及、纳米比亚、南非、中国和澳大利亚等,沙漠或沙漠化地区包括Chihuahuan Desert、Nevada Desert、Mojave Desert、Atacama Desert、Sahara Desert、Namib Desert、Karoo Semi-Desert、Simpson Desert,以及中国的塔克拉玛干沙漠、巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、乌兰布和沙漠、毛乌素沙地、科尔沁沙地等。

在国际上,知名的沙漠生态学研究站包括北美洲Jornada Basin Long-Term Ecological Research (LTER) Site(霍尔纳达盆地长期生态研究站,美国新墨西哥州),主要研究干旱草原和沙漠生态系统的长期变化,特别是植被演替、土壤和水文过程;Nevada Desert Research Center(内华达沙漠研究中心,美国内华达州),主要研究干旱环境中的生态适应、水资源利用、生物多样性;Mojave Desert Research Station(莫哈维沙漠研究站,美国加利福尼亚州),主要研究沙漠生态系统中的植物适应性、气候变化对沙漠生物的影响。南美洲Estación Biológica del Desierto de Atacama(阿塔卡马沙漠生物研究站,智利阿塔卡马沙漠),主要研究极端干旱条件下的生态系统、适应性生物学、土壤微生物生态。非洲Desert Research Center(埃及沙漠研究中心,埃及开罗),包括马特鲁研究站(Marsa Matrouh Research Station),主要研究地中海沿岸干旱生态;西奈研究站(Sinai Research Station),主要关注西奈半岛的荒漠化问题和水资源利用;新河谷研究站(New Valley Research Station),主要探索撒哈拉沙漠边缘地区的生态恢复与农业发展。Gobabeb Research and Training Centre(戈巴贝研究与培训中心,纳米比亚纳米布沙漠),主要研究沙漠生态学、沙丘动态、水分利用、极端环境下的生物适应性。Arid Lands Ecology Reserve(干旱地区生态保护区,南非卡鲁(Karoo)),主要研究半干旱生态系统、野生动物保护、气候变化影响等。大洋洲的澳大利亚Alice Springs Desert Park(爱丽丝泉沙漠公园,澳大利亚北领地),主要研究澳大利亚干旱生态系统、生物多样性保护、土壤健康等。

中国的沙漠生态研究依托的是20世纪50年代开始陆续建立的多个长期监测和研究站,主要由中国科学院、各大高校及地方科研机构负责建设运行。这些研究站广泛分布在中国西北、华北和华南的干旱、半干旱及沙漠化地区,聚焦于荒漠生态恢复、荒漠化治理、风沙控制、水资源管理及气候变化适应等研究。具有典型代表性的是科技部主导建设的一批国家野外科学观测研究站(简称“国家站”

这些研究站长期从事沙漠生态的气候、土壤、水分、生物多样性等数据调查和沙漠化、生态恢复等生态过程监测,为生态保护提供长期数据,支持科学决策和政策制定,促进生态修复和绿色发展[15]。它们在沙漠生态学研究内容布局、研究成果产出及理论创新、生态治理实践指导应用等方面具有关键的基础性作用,是沙漠生态学学科发展、学术思想形成与人才培养的重要基础。

3 沙漠生态学学术思想的形成过程

沙漠生态学学术思想的形成与早期开展的沙漠生态系统研究密切相关,更离不开对沙漠生物的研究[3]。纵观沙漠生态学100多年的发展历程,到形成完整的学科体系,主要包括4个发展阶段。

3.1 早期探索阶段(19世纪末到20世纪中期)

沙漠生态学研究最早可以追溯到19世纪,主要关注沙漠环境的地质与气候特征,以及植物的适应性。其中最具有代表性的是Kachkarov等[16]在中亚干旱区开展的相关研究,于1942年出版了La vie dans les déserts,提出了植物多样性中心的概念,强调了沙漠植物在进化与适应中的重要作用。该专著聚焦于沙漠生态系统及其生物的生存适应性,尤其是在中亚干旱区的研究。尽管对沙漠生态复杂性、物种相互作用及人类活动影响基于有限的实地观察,但是在沙漠生态环境、物种适应及人类活动对沙漠生态的影响等方面具有重要价值。

3.2 学科初创阶段(20世纪中后期)

随着生态学的快速发展,沙漠生态学逐渐形成独立的特色研究方向。在此期间,学者们对北美、撒哈拉、纳米比亚以及亚洲沙漠地区的研究,奠定了沙漠生态学的理论基础。Martin等[17]对北美沙漠地区的长期研究,推动了沙漠生态学研究和理论发展。1973年,Noy-Meir[18]综述了沙漠生态系统中的沙漠环境和生产者,提出了“desert ecology”这个术语来界定沙漠生态系统研究。国际生物学计划(International Biological Program,1964—1974 年)的实施和联合国教科文组织的干旱区研究系列报告(UNESCO Arid Zone Research Series),设立了干旱地区的生态、气候、土壤、植被、物种适应性以及人类活动对这些地区的影响等诸多议题,促进了全球对干旱区(特别是沙漠)和半干旱地区环境及其可持续管理的理解。这也成为国际上沙漠生态学研究成果产出和学术思想发展的重要推动力。

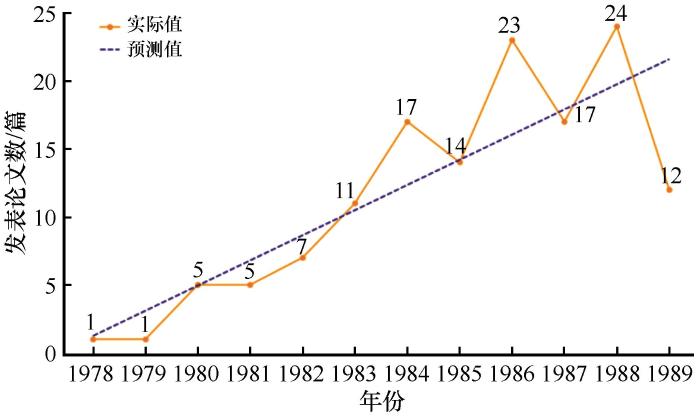

中国于1955年建立中国科学院沙坡头沙漠研究试验站,开启了中国沙漠生态学系统性研究。20世纪60—70年代,在科尔沁沙地开展了土地沙漠化调查研究与京通铁路的防沙治沙设计。随后随着一批野外台站平台的建立和科研成果出现,逐步形成了独具特色的沙漠生态学研究平台和研究队伍,极大地助推了沙漠生态学的快速发展。以“沙漠”+“生态”为主题词,通过CNKI数据库查询(图1),从1978—1990年中国相关研究成果词条有137个,充分说明了沙漠生态学逐步引起了广大科技工作者的高度关注,体现了该领域科学研究的快速发展。

图1

图1

以“沙漠”+“生态”为主题词的1978—1990年的CNKI检索的成果分布

Fig.1

The numerical distribution of yearly papers published with the topic of “ Desert” plus “Ecology” from 1978 to 1990 via CNKI dataset

其主要原因在于自然环境变化和生态危机的迫切需求,以及政策支持、科技创新等多种因素的共同作用。例如,20世纪70年代末至80年代初,中国的沙漠化问题日益严峻,尤其是西北地区沙漠化程度加剧,还因人类活动的影响,沙漠化面积不断扩大,给当地居民的生活和生态环境带来极大威胁[12]。这种状况促使科学家们加大对沙漠生态、沙漠化及其防治技术的研究。同时,随着遥感技术、GIS(地理信息系统)、生态建模等科技手段的逐步引入,新兴技术极大地提高了研究的精度和效率,使得沙漠生态学研究从传统的实地调查向定量分析与预测模型转变,推动了学科发展[9]。另外,国家政策和环境保护计划,成为沙漠生态学的重要推动力。特别是在沙漠化防治和生态恢复方面,国家已经认识到沙漠化对国家生态安全和农业生产的威胁,因此出台了一系列相关政策,如沙漠化防治计划,有力地推动了沙漠生态学研究的迅速发展。

3.3 深入发展阶段(20世纪后期)

20世纪后期至今,沙漠生态学研究领域迅速拓展,涵盖了生物适应机制、生态过程与功能以及人类活动对沙漠生态系统的影响,而且国际合作与技术进步推动了全球沙漠生态系统的综合研究。1991年,第一部沙漠生态学专著Desert Ecology由Sowell[14]出版,全面梳理了沙漠生态学的研究内容,重点关注沙漠环境的特征以及生物如何在这一极端环境下生存,包括沙漠环境、植物的适应性和植物生活史及其传粉生态学、动物生理生态与生活史、沙漠生态系统以及沙漠中的人类。1996年,Cloudsley-Thompson[19]关注生物如何通过演化获得与环境相适应的形态特征,及不同物种在沙漠环境中如何通过平行进化实现类似的适应功能,即沙漠生物个体的形态适应性和平行进化关系,补充了Sowell的框架。例如,沙漠生物适应性,以及形态、生态生理、行为等多方面适应机制是沙漠生态学研究的核心内容;植物与动物之间的关系,捕食与被捕食的关系,寄生关系等都构成了沙漠生态系统内复杂的相互作用网。这些研究为我们深入了解沙漠生态系统的功能提供了重要的理论依据,丰富了沙漠生态学的相关原理。

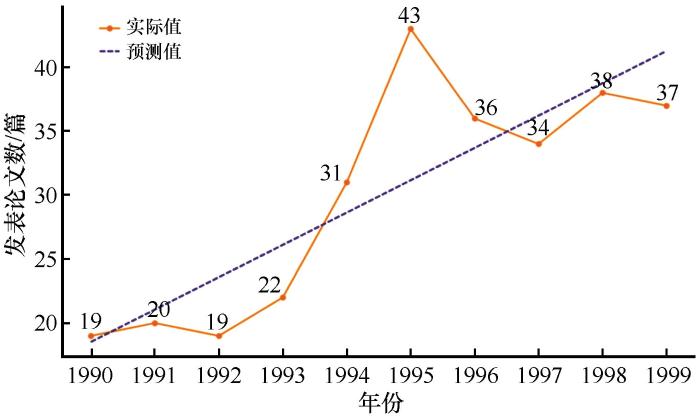

中国沙漠生态学研究蓬勃发展,以“沙漠”+“生态”为主题词,通过CNKI数据库查询,1990—1999年相关研究成果有300条(图2),说明了沙漠生态相关研究成果不断涌现,沙漠生态学发展呈现出勃勃生机的现象,表明沙漠生态学进入了一个稳步扩展与内容深化的阶段。这一阶段沙漠化防治受到更多关注,特别是在中国,“三北”防护林工程等大规模生态恢复项目的实施,使沙漠生态学研究不仅在理论层面发展,还扩展到生态恢复与治理实践[10]。许多研究开始围绕沙漠化治理、植被恢复、土壤改良等方面逐渐展开,并深入拓展。同时,沙漠中的人类活动(如农业、畜牧业)的影响也逐渐开始成为研究的重点。目前,其已进入了一个更加系统化、综合化的阶段,政策支持、科技进步、全球环境变化以及跨学科研究成为这一时期的主要驱动力。

图2

图2

以“沙漠”+“生态”为主题词的1990—1999年的CNKI检索的成果分布

Fig.2

The numerical distribution of yearly papers published with the topic of “ Desert” plus “Ecology” from 1990 to 1999 via CNKI dataset

3.4 理论成熟阶段(21世纪初)

2002年Whitford等[20]出版Ecology of Desert Systems,2017年Stephanie[21]出版The Desert Biome,标志着沙漠生态学从单一学科向跨学科的综合性学科发展,推动了理论体系的完善,深化了沙漠生态系统结构、功能以及生物适应性研究,同时强调了沙漠生态学在应对全球环境变化和沙漠化问题中的实践价值。Ecology of Desert Systems深入探讨了沙漠生态系统的基本功能和生态过程,强调了能量流动、物质循环以及水分与气候对沙漠生态系统结构的影响;提出了沙漠生态系统的独特性;深入讨论了沙漠生态系统的脆弱性,提出了沙漠生态恢复的挑战和机遇[20]。The Desert Biome进一步扩展了沙漠生态学的研究视野,尤其是通过跨学科的整合来研究沙漠生物群落、土壤、气候和水资源的相互作用;提出沙漠生态学不仅仅是生物学问题,而是涉及复杂的生态过程和系统的相互作用;将气候变化和沙漠化问题纳入了沙漠生态学的核心讨论范畴,分析了全球变暖、降水模式变化等气候变化因素对沙漠生态系统的潜在影响,提出了新的适应策略和保护措施[21]。

2012年赵哈林[4]编著的《沙漠生态学》专著问世,2019年卢琦等[9]编著的《荒漠生态学》研究生教材出版,研究内容不仅丰富了沙漠生态学的学术思想,也为沙漠生态保护和恢复提供了理论支持和政策建议,具有重要的学术和应用价值,推动了沙漠生态学学科理论体系和学术思想系统发展。同时也说明了中国沙漠生态学学科逐渐成熟,学科体系逐渐完善。以“沙漠”+“生态”为主题词,通过CNKI数据库查询,2000年以来相关研究成果达6 813条,近20年沙漠生态相关研究成果呈几何级数增加,远远超出以前的研究成果,充分说明沙漠生态学学术思想活跃度高、研究成果产出丰硕。这既为沙漠生态学学科理论发展奠定重要基础,也促进了沙漠生态学学科研究领域的逐渐完善和学科内容的逐渐丰富。

分析其内在动力,主要包括:①沙漠生态学的综合性与跨学科性发展推动了跨学科的综合研究,促进了多研究领域的不断涌现,促进了沙漠生态学学科的发展。例如沙漠化防治学、防护林生态工程学、智能沙漠学、沙漠信息学等。②沙漠生态学研究内容逐步转向沙漠生态恢复技术、植物复合群落建设、水资源管理、土地利用优化等实际应用问题,更能够聚焦于沙漠化的防治、生态恢复与可持续管理等生产实践问题,进一步推动了沙漠生态学学科理论在实践中的指导作用发挥和应用。③全球气候变化特别是极端天气和干旱现象的频发引发的沙漠化进程,对沙漠生态系统的稳定性和恢复能力提出了新的挑战。这一变化促使更多的研究者关注沙漠生态系统如何应对气候变化,如何制定更有效的应对措施,这也成为沙漠生态学自身独特的学科内涵和理论体系形成的重要推动力[5]。

4 沙漠生态学学术思想的创新性贡献

4.1 在生态学理论和学科内容方面做出了理论贡献

沙漠生态学丰富了生态学学科体系和理论框架。在沙漠及沙漠化发生特定区域孕育产生的沙漠生态学已经成为生态学的一个特色学科方向[5,8]。这里的沙漠生态学既包括以沙漠区域的生物(包括沙生生物和隐域性生物)为研究对象的狭义沙漠生态学,又包括以干旱、半干旱区沙漠和沙漠化土地为研究区域的广义沙漠生态学[4-5]。从本质上讲,沙漠生态学是沙漠或沙漠化生境中沙漠生物与环境、沙漠生物与生物之间相互作用的科学[4-5,7,19-22],具有区域性、独特性和特色优势。沙漠生态学虽然与森林生态学[23]、草地生态学[24]、农业生态学[25]等其他生态学分支学科具有相似的学科内容,但更为重要的是沙漠生态学开展的生态系统和研究对象则完全不同,尤其是在资源限制环境中的生态过程和适应策略方面,体现了生态学科内容多样化和特殊性[8,26]。所以,沙漠生态学是生态学的重要分支,丰富并完善了生态学学科体系和理论体系。

创新性深化了生态学学科研究内容。特殊的沙漠生态系统,孕育了独特的生物群体[27]。沙漠生物通过形态、生理和行为等多种机制适应极端环境[20]。例如,沙漠植物的水分利用效率[22]、沙漠动物的避旱行为等沙漠生物适应性机制[28],不仅揭示了生命对逆境的适应策略,也为资源高效利用提供了科学依据[29]。沙漠生态系统过程与功能也具有独特性[30-33]。例如,水分和养分条件驱动沙漠生态系统生物地球化学循环过程以及响应全球变化等[28]。另外,沙漠生态学理论指导实践,如机械固沙、植被恢复和水资源管理等,说明多种生态恢复技术的提出无不遵循沙漠生态学学科理论和学术思想的指引[11]。从理论和实践上,沙漠生态学创新性深化了生态学研究内容,并拓展了生态学科的实践指导内容。

4.2 在生态工程实践与生态保护方面做出了应用性指导贡献。

沙漠生态学的理论成果为中国沙漠地区的政策制定和生态规划提供了理论依据。在“三北”防护林建设中,政策导向越来越强调生态功能优先。沙漠生态学的研究成果在政策制定、生态规划和技术指导等方面发挥了关键作用[15]。通过生态功能评估与政策反馈,沙漠生态学为政策制定提供了量化依据,使得国家和地方政府能够更加科学地调整防沙治沙政策,优化资源配置,推动了生态规划与管理的科学化、系统化。

4.3 在促进跨学科知识融合、区域甚至全球发展方面做出了人才培养贡献

5 沙漠生态学学术思想的启示与展望

首先,沙漠生态学学术思想的系统性思维与学科发展的跨学科合作模式,有助于实现山水林田湖草沙一体化保护与系统治理。沙漠生态学的学科发展强调系统性思维,尤其是将生态学、气候学、水文学、土壤学等多个学科相结合,推动了跨学科的研究和合作[4]。通过跨学科的合作,能够为山水林田湖草沙一体化保护与系统治理提供更加科学、精准的方案。因而,沙漠生态学可以帮助实现不同生态要素间的协同恢复,推动生态系统的全面复原和可持续发展。这一理念不仅有助于沙漠和沙漠化地区生态问题的解决,也为其他地区的生态保护与恢复提供了借鉴。

其次,沙漠生态学关注的生态修复保护可持续性与长远视角,有助于促进沙漠化治理与全社会的可持续发展。沙漠生态学强调可持续性,特别是在资源利用和生态恢复过程中,重视长远的生态效益。沙漠生态学研究不仅可以为干旱区资源高效利用和生态恢复提供理论指导和技术支持,能够为荒漠化治理、土地退化修复以及区域水资源管理提供有效方案[26,34],还能够促进区域生态环境改善和可持续发展,有助力实现可持续发展目标(SDGs)。另外,面向沙漠生态系统对气候变化的高度敏感性,沙漠生态学能够提供缓解气候变化影响的长远策略。因而,沙漠生态学通过系统研究生态恢复的适应性机制和稳定性,为解决沙漠化问题提供了长期、可持续的解决方案。

第三,沙漠生态学的理论创新与实践的紧密结合与有机融合,有助于全球环境治理与生态保护。沙漠生态学的学术思想在创新与实践的结合中不断发展,从理论研究到技术应用的转化,推动了沙漠生态学的实际应用。另外,沙漠生态学提倡通过多元化的生态经济模式,实现生态恢复与经济发展的共赢。这一思维方式为全社会的可持续发展提供了系统性解决方案,确立了人与自然和谐共生的理念。在未来生态文明建设和全球治理问题上,沙漠生态学通过推广可持续的资源利用模式和生态恢复方法[10],有助于推动全社会和全球对生态环境保护意识的提升,能够为推动生态文明建设提供理论支持[34],共同应对全球性生态危机[35]。因而,沙漠生态学的学科发展推动了生态系统恢复、资源可持续利用、气候变化适应等方面的科学进步,同时为全球生态环境保护贡献了重要的智慧和技术支持,有助于全球环境治理与生态保护。

参考文献

The pleistocene history of temperate biotas in Mexico and eastern United States

[J].

Desert ecosystems environment and producers

[J].

Current trends in desert ecology

[J].

An introduction to the ecology of desert systems

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号