0 引言

人地关系地域系统(简称人地系统)是人类与自然相互作用形成的具有复杂性、非线性和不确定性等特征的耦合系统[1-2],是地球系统科学研究的国际前沿和重要领域[3-6]。研究人地系统中人与自然的相互影响与反馈作用是地理学的核心要义[7]。当今,随着人类对自然环境的影响加剧,地表生态过程逐渐受人类活动主导,地球已进入“人类世”阶段[8-9]。全球气候变暖、极端天气、区域冲突、环境污染等问题尤为突出[10]。目前人类社会经济发展与自然栖息地安全之间日益加剧的冲突正在导致行星边界的崩溃[11-12]。因此在该背景之下,人与自然和谐共生是人类社会可持续发展的核心,也是中国式现代化的本质要求。近年来,环境足迹[13]、行星边界[14]、资源环境承载力[15]、生态系统服务[16]、甜甜圈[17]等理论的发展,均旨在探索不同空间尺度下自然生态系统与人类社会系统的复杂关系。而联合国提出的17个SDGs可持续发展目标,有多个子目标涉及人与自然的协调[18]。

在人与自然耦合系统研究框架内,生态系统服务是连接人类社会和自然环境的重要桥梁[19-20],是研究人地关系的重要视角[21]。生态系统服务(Ecosystem Service,ES)是指人类从自然生态系统中获得的直接或间接利益,它们在支持和维持人类生存和福祉方面发挥着重要的作用[22]。生态系统服务供给指特定区域可提供的生态系统服务产品的总量,而生态系统服务需求指一定区域内人类社会对这些服务的需要和依赖程度。随着人与自然互动的加剧,生态系统服务供给越来越难以满足人类的需求,地球面临严重生态赤字[23]。目前,国内外关于生态系统服务的量化和评估取得了重要的进展,特别是构建了生态系统服务供给服务、调节服务、支持服务和文化服务的四维理论框架。早期研究多关于单一服务的供给评估,采用InVEST模型量化生境质量、土壤保持等服务的空间分布。近年来学者们逐渐认识到,供需协同分析对生态管理更具实践意义。目前生态系统服务量化主要采用InVEST模型、生态价值当量法、土地利用估计和专家评估矩阵法等。学者通常选取几个典型的生态系统服务来评估某一区域的供需平衡关系。例如有研究利用集成遥感数据、InVEST模型和统计分析,量化了碳储存、产水量、土壤保持、粮食生产和生境质量5项关键生态系统服务,并评估了它们的供需状况[24]。还有的研究测度了黄河流域粮食供给、生境质量、固碳释氧、土壤保持和水文调节生态系统服务,构建了多尺度贝叶斯网络模型,系统揭示了生态系统服务的生成机制[25]。尽管这些研究可用于探索某些特定生态系统服务功能供需的时空错配,但并不太适合衡量整个区域人类系统和生态系统之间的冲突或协调关系。生态系统服务供需不平衡已经成为可持续发展的重要研究议题,衡量生态系统服务供需状况是评估人地系统可持续性的重要途径。

中国北方农牧交错带是国家重要的生态屏障功能区,对维系区域生态安全、支撑农牧复合系统可持续发展具有关键作用。近半个世纪以来,受全球气候变暖与高强度人类活动的双重胁迫,该区域生态系统脆弱性持续加剧,人地关系呈现显著失衡态势[26]。科尔沁沙地位于中国北方农牧交错带的东南端,是中国面积最大的沙地,是京津冀地区和东北三省的重要生态防线。该区域本属于半干旱区疏林草原生态系统,但是较早的农业开发严重破坏了天然植被,再加上气候变化的叠加效应,使得该区域成为中国沙漠化严重区域,也是北方人地矛盾突出、复杂区域。2000年以来,尽管科尔沁沙地植被呈现恢复趋势[27],但是该区域土壤表现为净碳释放,可利用水资源急剧下降,面临着退化易、修复难的现实问题[28]。2008年和2015年,环境保护部和中国科学院联合印发了《全国生态功能区划》及修编版,明确指出科尔沁沙地是防风固沙核心功能区。2023年,习近平总书记考察巴彦淖尔市,强调打赢科尔沁沙地和浑善达克两大沙地歼灭战。因此,基于生态系统服务供需视角探究科尔沁沙地人地关系的时空演变具有重要现实意义。

尽管气候变化对科尔沁沙地的形成有一定影响,但科尔沁沙地现代沙漠化的主要原因是人为因素(人口增加、过度放牧、水资源过度开采等)导致[29]。当人为强烈扰动和自然破坏力耦合时,沙漠化进程加速发展。近年来,学者们主要在沙地生态恢复[30]、生态系统服务供给中的土地利用覆盖变化[31]、禁牧围封[32]、防护林建设[33]等方面给予了关注。禁牧围封对科尔沁沙地植被-土壤系统的影响显著,但需要至少百年时间才能使得严重退化沙漠化草地达到稳定状态[32]。对科尔沁沙地关键生态系统服务的分析表明,2000—2018年植被净初级生产力、产水服务、土壤保持服务和风力侵蚀服务有所改善[34]。2000—2020年,科尔沁沙地的西南地区土壤保持价值总量呈增加趋势,东南部水源涵养量呈现增长态势,东北部为碳储量高值区[35]。科尔沁沙地有相当面积的天然榆树疏林地在近些年被转化为耕地,并且很多基本农田没有规划和建设防护林带,造成耕地风蚀严重[36]。另外有学者构建了文化生态系统服务与生物物理生态系统服务研究框架,对科尔沁沙地国土空间治理进行了定量评价[37]。运用CLUMondo模型模拟了不同情景下2025年科尔沁沙地在不确定土地利用下的净初级生产力、农作物产量和防风固沙的情况,以确定各种服务的短板区域[38]。

通过上述文献梳理发现,尽管前人对科尔沁沙地生态系统服务有了一定研究,但是多从单一生态要素出发,缺乏对生态系统与人类社会系统整体的耦合分析,尚不清楚该区域人地系统可持续发展趋势。其次,缺乏对科尔沁沙地人地关系的栅格尺度研究,无法支撑当前国土空间规划和生态环境网格化治理需求。再次,以往对生态系统服务供需研究多聚焦在粮食供应、水源涵养等某几个功能,缺乏对总供给与总需求的量化分析,很难指导区域宏观政策的制定。

鉴于此,本文首先构建了1 km分辨率的生态系统服务供给指数(Ecosystem Services Supply Index,ESSI)和人类需求指数(Human Demand Index,HMDI),分析了2000—2023年科尔沁沙地生态系统服务供需的时空演化特征和空间匹配关系。然后,基于生态系统服务供需平衡指数(Supply-Demand Balance Index,SDBI),评估了科尔沁沙地的人地系统可持续性。最后,分析了23年间科尔沁沙地区县尺度和栅格尺度下生态系统供给与人类需求的权衡与协同演化。本文可为科尔沁沙地乃至中国北方农牧交错带的生态保护和高质量发展提供科学支撑和依据,推动区域内人与自然和谐共生发展。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

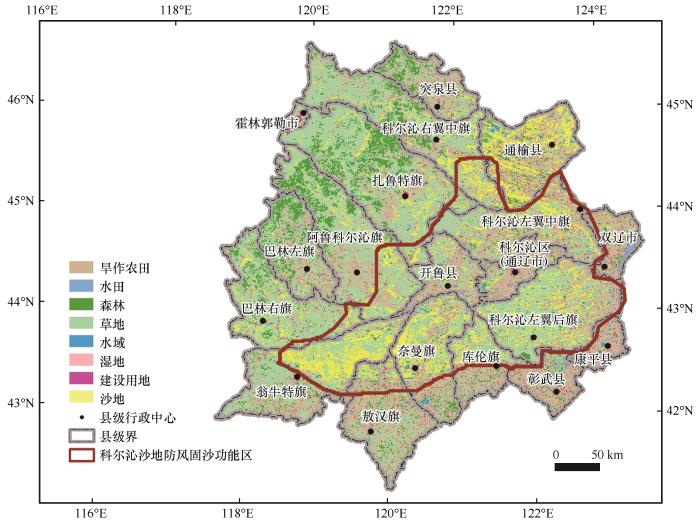

科尔沁沙地(42°41′—45°15′N,118°35′—123°30′E)位于中国东北部西辽河冲积-湖积平原,地处内蒙古高原与东北平原的过渡带,西迄七老图山、东抵松辽平原西缘、南界努鲁尔虎山、北接大兴安岭南麓。该区域空间范围存在多重界定标准:广义上涵盖内蒙古、吉林、辽宁三省区19个县级行政区,总面积为14.36万km²(图1),其中风沙土覆盖度为62%~89%的“防风固沙功能区”构成5.43万km²的核心区;动态扩展定义则依据《中国北方沙漠与沙漠化图集》及《科尔沁沙地歼灭战实施方案(2023—2030年)》,将河北局部和黑龙江10个县纳入防治体系。土地利用类型以草地、旱作农田和沙地为主,占比分别为41%、30%和13%(图1)。该区域属于温带半干旱季风气候,年降水量350±50 mm,塑造了沙带与甸子地交错分布的典型景观格局。

图1

图1

科尔沁沙地研究区示意图

Fig.1

Horqin Sandy Land map

1.2 数据来源及处理

地区生产总值、夜间灯光及PM₂.₅浓度栅格数据均来自国家地球系统科学数据中心(

1.3 生态系统服务供给指数

表1 科尔沁沙地单位面积生态系统服务价值当量

Table 1

| 土地利用类型 | 供给服务 | 调节服务 | 支持服务 | 文化服务 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

食物 生产 | 原料 生产 | 水资源 供给 | 气体 调节 | 气候调节 | 净化环境 | 水文 调节 | 土壤 保持 | 维持养 分循环 | 生物 多样性 | 美学 景观 | |

| 旱作农田 | 0.85 | 0.40 | 0.02 | 0.67 | 0.36 | 0.10 | 0.27 | 1.03 | 0.12 | 0.13 | 0.06 |

| 水田 | 1.36 | 0.09 | -2.63 | 1.11 | 0.57 | 0.17 | 2.72 | 0.01 | 0.19 | 0.21 | 0.09 |

| 森林 | 0.25 | 0.58 | 0.30 | 1.91 | 5.71 | 1.67 | 3.74 | 2.32 | 0.18 | 2.12 | 0.93 |

| 草地 | 0.23 | 0.34 | 0.19 | 1.21 | 3.19 | 1.05 | 2.34 | 1.47 | 0.11 | 1.34 | 0.59 |

| 水域 | 0.80 | 0.23 | 8.29 | 0.77 | 2.29 | 5.55 | 102.24 | 0.93 | 0.07 | 2.55 | 1.89 |

| 湿地 | 0.51 | 0.50 | 2.59 | 1.90 | 3.60 | 3.60 | 24.23 | 2.31 | 0.18 | 7.87 | 4.73 |

| 建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 沙地 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |

式中:E为标准单位当量因子价值(元·hm-2);n为研究区主要作物数量,本研究中n=3,作物种类分别为大豆、小麦和玉米;Ptk 为第k种作物在第t年种植的面积比重(%);Qtk 是第k种作物在第t年产量(kg·hm-2);Ftk 为第k种作物在第t年的平均市场价格(元·kg-2)。由于种植面积和农产品价格易受市场因素和自然因素的影响,本文选取内蒙古自治区粮食价格的多年平均值作为标准单位当量因子价值,也叫基准价值。根据

1.4 人类需求指数

表2 人类需求指标体系

Table 2

| 人类需求维度 | 指标 | 单位 |

|---|---|---|

| 生产生活需求 | 人口 | 人 |

| 地区生产总值 | 元 | |

| 夜间灯光指数 | — | |

| 用地需求 | 建设用地面积 | km2 |

| 耕地面积 | km2 | |

| 草地面积 | km2 | |

| 用水需求 | 农业用水 | m3 |

| 工业和生活用水 | m3 | |

| 排污消纳需求 | 碳排放 | t |

| PM2.5浓度 | μg·m-3 | |

| 废水排放 | m3 |

首先,人口、地区生产总值、夜间灯光指数分别反映居民活动、产业、交通对生态系统的需求强度,是人类活动对生态系统直接压力的核心代理变量[46],因此将三者作为生产生活需求维度的评价指标,该维度各指标的权重均设为1/3;其次,建设用地面积、耕地面积、草地面积可用来反映人类对居住空间、粮食生产、畜牧产品的土地依赖,根据前人对人类足迹的研究框架,对建设用地、耕地、草地重新打分为10、7、4,并赋予相等权重[47];此外,用水需求是量化人类活动对水资源的竞争性需求的重要方面,本研究选取农业用水以及工业和生活用水两类用水指标,并将二者各赋予50%权重;最后,碳排放、PM2.5浓度、废水排放,反映人类生产生活产生的污染物对生态系统净化能力的需求,是人类排污消纳需求的重要部分,因此本研究选取3个指标作为人类排污消纳需求,三者权重也设置为1/3。人类需求的4个维度重要性均等,因此将各维度权重均为1/4。最终,使用加权求和得到每个栅格的人类需求指数(HMDI):

式中:Wd 为维度d的权重;nd 为维度内的指标数;ωdj 为维度d内指标j的权重;yj 为标准化后(最大最小值标准化方法)的指标值。

1.5 供需平衡指数

首先,将ESSI进行对数标准化:

式中:ESSIit 为第t年栅格单元i的生态系统服务供给指数;ESSImax和ESSImin分别为ESSI的最大值和最小值。将ESSI与HMDI相除,得到供需平衡指数:

式中:SDBIi,ESSIi 和HMDIi 分别为栅格i的生态系统服务供需平衡指数、生态系统服务供给指数和人类需求指数。SDBI反映栅格单元内生态服务供给对人类需求的相对满足程度:值越大,表明供给与需求的协同性越强,系统越趋近可持续状态;该指数通过标准化处理消除量纲差异,重点关注栅格尺度的供需失衡,为区域可持续性诊断提供空间显式依据。在栅格尺度下,本研究假设生态系统服务仅由本地供给,忽略跨区域流动,未来可进一步整合人与自然的近远程耦合与近远期耦合框架,在人地关系研究的时空尺度上进一步拓展[18]。

1.6 动态视角下生态系统服务供给和人类需求的权衡与协同分析

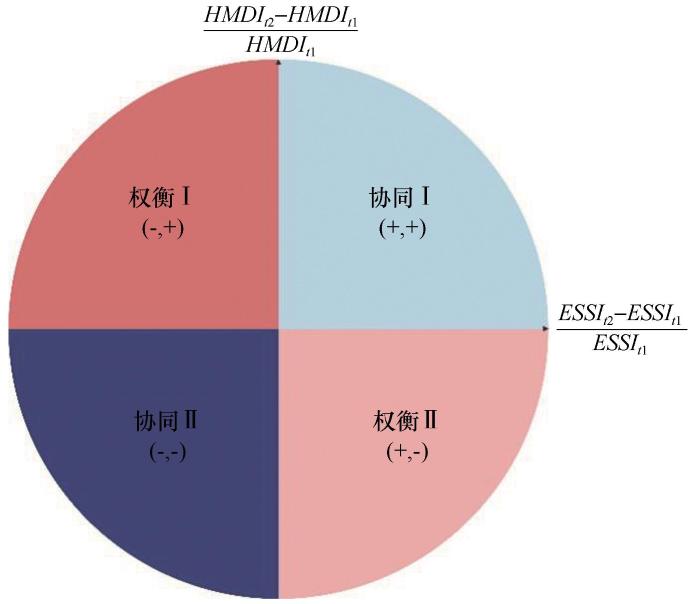

图2

图2

生态系统服务供给与人类需求权衡与协同识别的象限图

Fig.2

Four-quadrant diagram characterizing trade-offs and synergies between ecosystem service supply and human demand

权衡演化表现为供给与需求的负相关关系,即一方增长伴随另一方衰退,具体分为两种类型:权衡Ⅰ型:人类需求持续增长导致生态系统服务供给递减,例如工业化早期的增长优先区域。权衡Ⅱ型:供给提升与需求收缩并存,多见于生态修复区与人口收缩区。协同演化体现供给与需求的正相关关系,包括两种类型:协同Ⅰ型:供给与需求同步增长,协同Ⅱ型:供给与需求同步下降,主要发生于生态脆弱区。

参考前人研究[53],本研究以生态系统服务供给与人类需求分别作为平面直角坐标系的横轴和纵轴,并以2000—2023年两个指数的平均值作为坐标系的原点(145.707,0.091),将坐标系划分为4个象限:高供给-高需求(H,H)、低供给-高需求(L,H)、低供给-低需求(L,L)和高供给-低需求(H,L)。不同的象限代表了不同的生态系统服务供给与人类需求匹配关系。

2 结果与分析

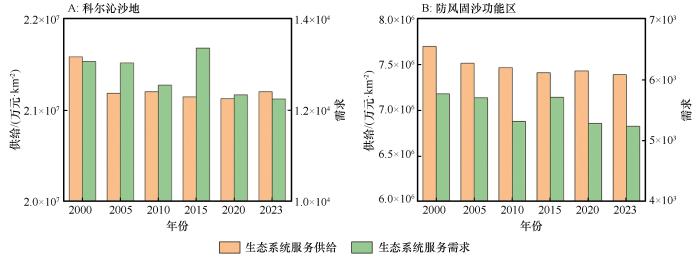

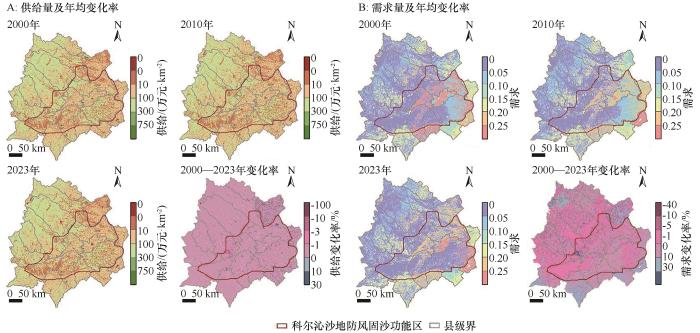

2.1 生态系统服务供给和人类需求时空演变特征

图3

图3

科尔沁沙地及防风固沙功能区生态系统服务供给与需求的时间演变

Fig.3

Temporal evolution of ecosystem service supply and demand in Horqin Sandy Land and its windbreak-sand fixation functional zone

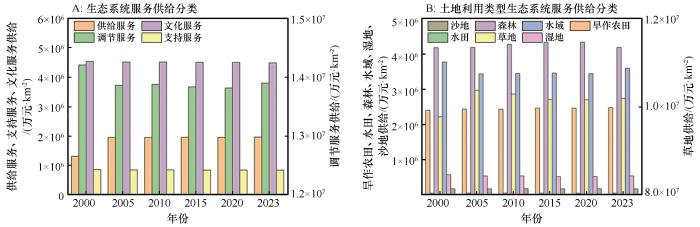

图4

图4

科尔沁沙地生态系统服务不同供给类别的演化

Fig.4

Divergence patterns in ecosystem service supply categories across temporal gradients within Horqin Sandy Land

图5

图5

科尔沁沙地生态系统服务供给与需求的空间格局演化

Fig.5

Spatiotemporal dynamics of ecosystem service supply-demand spatial coupling in Horqin Sandy Land

2.2 生态系统服务供给与人类需求的空间匹配

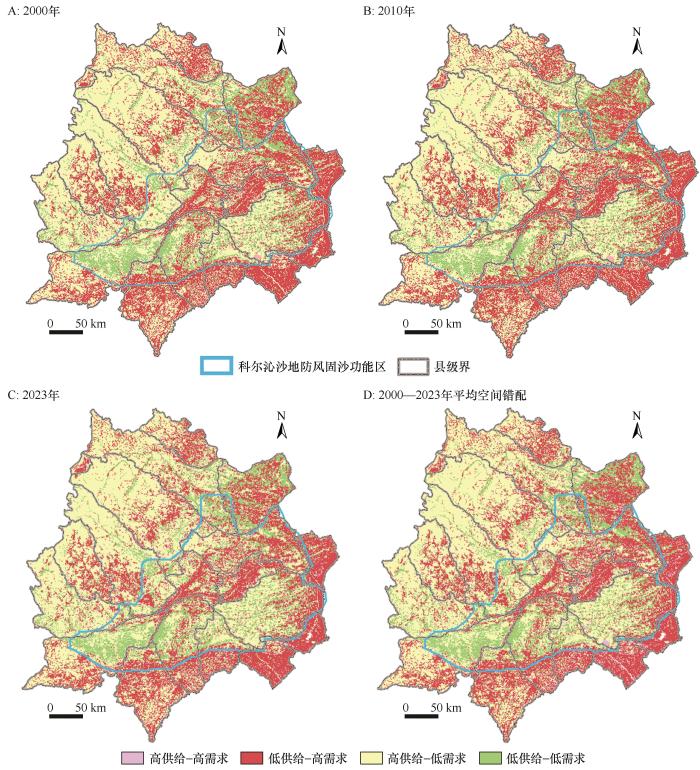

如图6所示,生态系统服务供需存在显著的空间错配现象,其中2000—2023年,低供给-高需求(L,H)占比约29%,并且有增加趋势,空间上集中分布在科尔沁沙地南部和东部片区。2000—2023年,(H,H)型面积有所减少,占比从7.60%减少到6.81%,主要分布于东南周边及科尔沁区等;(H,L)型占比一直维持在45%左右,集中分布于西北和中部,如扎鲁特旗、阿鲁科尔沁旗、科尔沁左翼后旗,因生态良好、人口密度低,供需矛盾最弱;(L,L)型的占比呈上升趋势,从17.08%增加到17.67%,大部分地区位于防风固沙功能区内,具体分布在科尔沁沙地的西南和东北部,如翁牛特旗北部、奈曼旗北部、通榆县北部,这些地区需要警惕人类开发活动导致的供需恶化风险。此外,科尔沁沙地防风固沙功能区内,(L,H)和(H,H)类型占比与研究区总体占比差别不大,但科尔沁左翼中旗、科尔沁区和开鲁县属于人地矛盾突出的区域,应引起格外关注。(H,L)型占比仅为39%左右,(L,L)型占比超过了25%。整体来看,研究期内科尔沁沙地的生态系统服务供需匹配呈现矛盾区集中、低冲突区稳定的特征。

图6

图6

科尔沁沙地生态系统服务供给和人类需求的空间错配

Fig.6

Spatial mismatch patterns between ecosystem service supply and human demand in Horqin Sandy Land

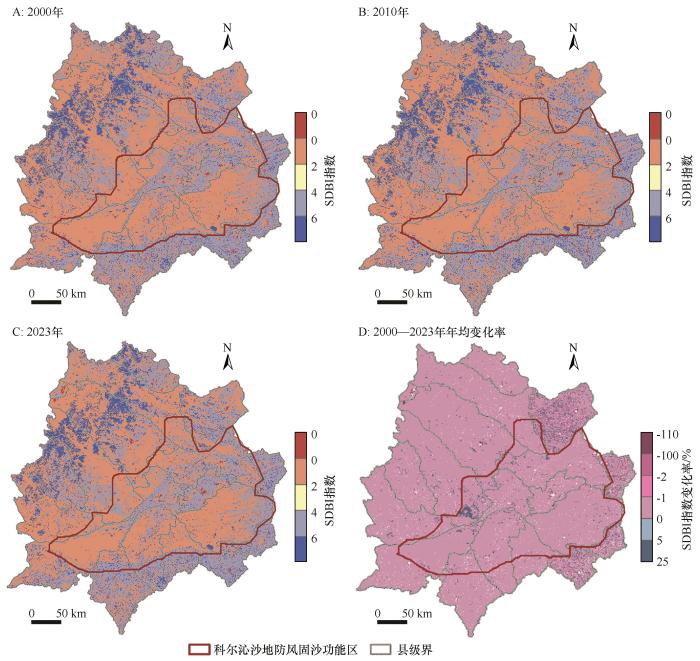

2.3 基于供需平衡指数的人地系统的可持续性评估

图7展示了科尔沁沙地2000—2023年供需平衡的空间格局与年均变化率。科尔沁沙地西北部和东南部的SDBI指数要高于其他区域,数值整体大于4。大部分地区的人地系统可持续性变化不显著,显著下降区域占比2.55%,显著上升区域占比2.96%。防风固沙功能区内的SDBI指数整体好于保护区外,功能区内的SDBI指数呈现中间高、两边低的空间格局。其中,阿鲁科尔沁旗所在功能区内的SDBI指数年均变化率显著增加,可能的原因是该区域2011年前后大面积推广高效节水灌溉多年生优质牧草项目,增加了生态系统服务供给。

图7

图7

2000—2023年科尔沁沙地人类和自然系统耦合的可持续性评估

Fig.7

Sustainability assessment of coupled human-natural system dynamics in Horqin Sandy Land, 2000-2023

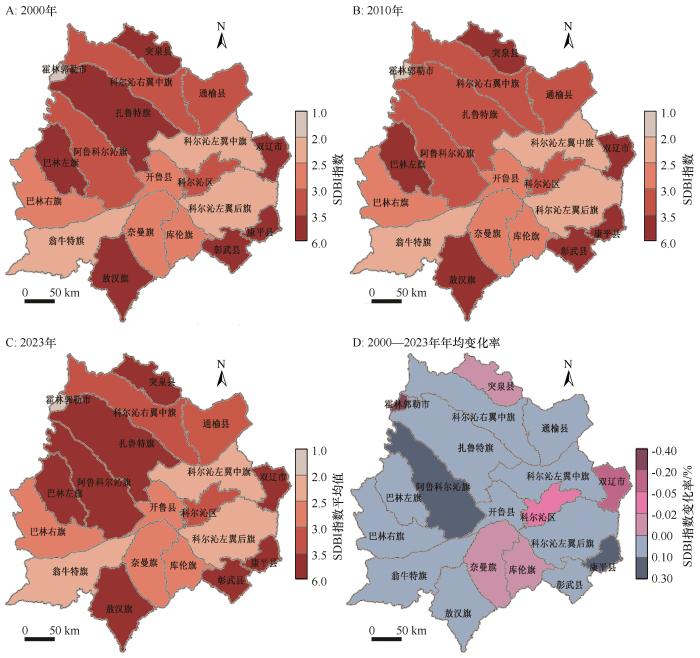

为更加细致地探究科尔沁沙地各个区县的SDBI情况,评估县级尺度人地系统的可持续性,基于行政区单元对各个区县的SDBI指数进行了刻画。整体来看,SDBI指数最高的区域分布在突泉县、扎鲁特旗、巴林左旗、敖汉旗、双辽市、康平县和彰武县,SDBI指数>3.5;而霍林郭勒市的SDBI指数最低。变化较为显著的主要是阿鲁科尔沁旗和康平县,年均增长率分别为0.15%和0.23%。而霍林郭勒市的年均变化率下降最为明显(0.38%),下降的主要原因是城市化进程带来的人口集聚和建设用地扩张(图8)。

图8

图8

2000—2023年科尔沁沙地区县级尺度人地系统可持续性评估

Fig.8

Multi-dimensional sustainability evaluation of human-nature system interactions at county-level units in Horqin Sandy Land, 2000-2023

2.4 从权衡与协同视角分析人地系统动态可持续性

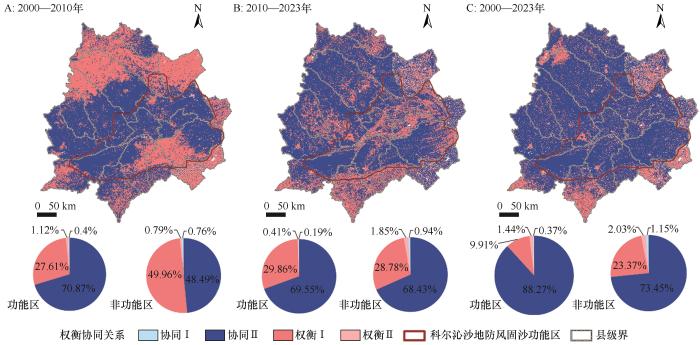

从动态视角,图9展示了科尔沁沙地生态系统服务供给和人类需求之间的权衡与协同关系。2000—2023年,该区域人地关系趋于向好,协同占比(79.94%)高于权衡关系(20.07%),协同类型以负向协同演化(协同Ⅱ,供给与需求同步下降)为主,主要原因一是该区域为农牧交错带脆弱区,严重制约生态系统服务供给;二是与人口外流与动力转移、产业转型与政策调控等有关,人口规模缩减直接降低了本地资源消耗,缓解了生态压力,形成需求降-压力减的被动适应路径。该区域发展沙地经济林和生态旅游,主动压缩高生态损耗的传统农牧需求,同时探索生态产业化提升供给能力,推动负向协同向局部正向转化。气候暖干化趋势加剧水资源短缺,既制约生态恢复潜力(限制供给提升),也倒逼节水农业推广(降低需求强度),强化了资源紧约束下的适应性协同。功能区的权衡Ⅰ(供给减少,需求增加)占比(9.91%)要远低于非功能区(23.37%)。这表明科尔沁沙地自禁牧围封、防护林建设、“双千万亩”治理等生态工程实施以来,生态环境有所改善,是生态功能区政策成功实施的具象表现。尤其是防风固沙功能区的人类活动受到严格限制,活动强度显著降低,维持了核心生态服务功能。

图9

图9

科尔沁沙地生态系统服务和人类需求之间的权衡和协同

Fig.9

Dynamic trade-off and synergy interactions between ecosystem services and human demands in Horqin Sandy Land

分阶段来看,2000—2010年,科尔沁沙地防风固沙功能区的权衡占比远低于非功能区,主要表现形式为权衡Ⅰ(即生态系统服务供给下降、人类需求增加,人地关系表现为冲突),功能区权衡Ⅰ的占比仅为27.61%(主要分布在奈曼旗中东部,库伦旗北部和科尔沁左翼后旗的西部),而非功能区占比达到49.96%(主要分布在扎鲁特旗北部、阿鲁科尔沁旗西北部、科尔沁右翼前旗以及吉林和辽宁的四市县),表明功能区外的人地冲突更为严重;功能区协同Ⅱ的占比要远远高于非功能区。2010—2023年,非功能区的权衡Ⅰ占比大幅下降,人地冲突有所缓解,但敖汉旗、奈曼旗南部和库伦旗南部比上一个时间段人地冲突状态表现明显;功能区内的科尔沁区、开鲁县的东部和科尔沁左翼中旗的权衡Ⅰ占比升高,这些地区人类活动增强,生态系统退化,一方面与该区域土地利用变化有关,另一方面与该区域的城镇化快速推进密不可分。

3 政策建议

加强生态系统空间差异化和精细化管理。本研究表明科尔沁沙地生态系统服务供需存在明显空间错配,生态系统服务低供给-高需求区(29%)集中于南部/东部。建议强化核心-缓冲分区管控:核心区(功能区)严格禁垦禁牧,缓冲区推广节水灌溉牧草(如阿鲁科尔沁旗模式),平衡生产与生态需求。制定靶向治理措施,控制高污染高排放的生产生活活动,提升生态系统韧性,推动产业与农户生计的绿色可持续转型。构建空天地一体化监测网络,耦合遥感NPP数据与手机信令等人口热力数据,形成动态监测与预警体系,实时识别生态服务供需失衡热点;建立SDBI预警阈值,对显著下降区域(如年均降幅>0.3%)启动专项治理预案;实施分区分级的生态保护与修复措施,提升生态系统服务的整体供给能力与区域空间适配性。

严格生态功能区管控与土地利用优化。研究表明防风固沙核心功能区生态服务供给也呈现下降趋势,这一趋势与人类活动强度增加、土地利用方式不合理以及气候变化等多重因素密切相关。未来,应严格落实生态功能区的分区分级管控政策,进一步强化生态保护红线的刚性约束。应科学划定耕地与生态地块的空间边界,合理优化土地利用结构,合理引导人口和产业布局,坚决守住生态安全底线。同时,要大力推进退耕还林还草工程,恢复和扩展天然植被,完善区域生态廊道和防护林体系建设,提升区域生态连通性和生境质量。通过多措并举,促进生态功能区的生态系统功能逐步恢复和持续提升。

优化城镇化与农业发展模式,兼顾产业生态化和生态产业化。政策干预由最初的政策强制性压缩耕地,转变为同步提升生态供给能力,形成需求降、供给降的初期负向协同,到生态产业化升级的长期正向协同转变,例如通辽市通过发展沙地经济林(如锦绣海棠、沙棘)和生态旅游(库伦旗银沙湾旅游区和奈曼旗宝古图沙漠公园将“沙窝窝变金窝窝”),将生态资源转化为经济收益,逐步转向需求升、供给升的正向协同。积极创新生态产品价值实现路径,探索“绿水青山就是金山银山”的转化机制,推动生态产品市场化、产业化,促进绿色产业发展与乡村振兴的协同增效。如发展生态旅游或特色林果业,以经济手段促进生态保护与民生改善的协同发展。优化水资源配置,纳入最严格水资源管理制度和河湖长制考核,借鉴西辽河流域“量水而行”的总量控制政策,同时推广节水农业和精准灌溉技术,降低农业对水资源的过度消耗。鼓励已有产业的生态化转型,减少传统工业和粗放式城镇化对生态系统的负面影响,推动生态低碳城镇建设。

统筹区域高质量发展与多方协同治理。科尔沁沙地横跨多省区,生态系统服务与人地系统问题具有跨区域特性,单一地区或部门治理难以取得理想成效。因此,应着力推动多部门、多地区协同治理,通过建立健全区域联动机制,统筹规划防沙治沙、土地利用、生态修复与产业发展。完善横向生态补偿和信息共享机制,推动政策、资金、技术等要素跨区域流动,实现资源优化配置。在协同治理过程中,政府、企业和农牧民等多元主体应各尽其责、形成合力。政府要加强顶层设计和政策引导,完善激励机制,提供必要的财政和技术支持;企业应积极参与生态修复和绿色产业发展,推动生态产品市场化;农牧民则应提高生态保护意识,积极参与植被恢复和生态产业,实现增收与生态改善双赢。此外,还应加强环境教育和公众参与,形成政府主导、企业参与、农牧民受益、社会支持的多元共治格局,共同推进科尔沁沙地高质量发展。

4 结论

本文基于多源数据,通过构建生态系统服务供给指数(ESSI)和人类需求指数(HMDI),刻画了2000—2023年科尔沁沙地生态系统服务供需的时空演化特征,从栅格尺度视角剖析了科尔沁沙地人与自然演化的权衡与协同关系。主要结论如下:①科尔沁沙地的总的生态系统服务供给和需求量都呈下降趋势,草地生态系统服务供给在所有土地利用类型中占比最高,供给和调节服务在2005年之前波动较大,之后保持稳定;②生态系统服务供给与需求的空间格局基本稳定,需求增长显著区域主要在防风固沙生态功能区外围;③生态系统服务供需存在显著的空间错配现象,其中低供给-高需求占比达到约29%,集中分布在科尔沁沙地南部和东部片区;④大部分地区的人地系统可持续性变化不显著,显著下降区域占比2.55%,显著上升区域占比2.96%;⑤从动态变化视角看,2000—2023年生态系统服务和人类需求之间的协同面积占比(79.94%)大于权衡占比(20.07%),但是基本都属于负向协同演化(即人类需求和生态供给同步下降),同时功能区的权衡占比要远低于非功能区。研究结论为科尔沁沙地乃至中国北方农牧交错带的生态保护和区域高质量发展提供了科学支撑和依据。

参考文献

Complexity of coupled human and natural systems

[J].

Coupled human and natural cube:a novel framework for analyzing the multiple interactions between humans and nature

[J].

Sustainability science:a room of its own

[J].

The emergence and evolution of earth system science

[J].

Coupling human and natural systems for sustainable development

[J].

Trajectories of the earth system in the anthropocene

[J].

Human domination of earth's ecosystems

[J].

Anthropocene risk

[J].

A good life for all within planetary boundaries

[J].

Unbalanced social-ecological acceleration led to state formation failure in early medieval Poland

[J].

A review of Footprint analysis tools for monitoring impacts on sustainability

[J].

Global environmental change II:Planetary boundaries:A safe operating space for human geographers?

[J].

Risk forewarning of regional development sustainability based on a natural resources and environmental carrying index in China

[J].

Coupling human and natural systems for sustainability:experience from China's Loess Plateau

[J].

A Doughnut for the Anthropocene:humanity's compass in the 21st century

[J].

Cross-scale coupling of ecosystem service flows and socio-ecological interactions in the Yellow River Basin

[J].

Twenty years of ecosystem services:How far have we come and how far do we still need to go?

[J].

The value of the world's ecosystem services and natural capital

[J].

Towards systematic analyses of ecosystem service trade-offs and synergies:main concepts,methods and the road ahead

[J].

A carbon-centered framework for ecosystem service supply-demand analysis in arid China:insights for ecological zoning under dual carbon goals

[J].

Scale dependency of trade-offs/synergies analysis of ecosystem services based on Bayesian Belief Networks:a case of the Yellow River Basin

[J].

The assessment of ecological restoration effects on Beijing-Tianjin Sandstorm Source Control Project area during 2000-2019

[J].

Assessing the ecological effects of the world's largest forestry eco-engineering:three-north protective forest program within the initially scheduled range from 1978 to 2022

[J].

Integrating spatial patterns and driving factors of cultural ecosystem services into territorial spatial governance:a case study of the Horqin Sandy Land with multi-ethnic settlements

[J].

Optimization of the land use pattern in Horqin Sandy Land by using the CLUMondo model and Bayesian belief network

[J].

Dynamic changes in the value of China's ecosystem services

[J].

改革开放以来中国沙漠地区土地利用与生态系统服务价值变化研究

[D]

Sustainability assessment of coupled human and natural systems from the perspective of the supply and demand of ecosystem services

[J].

Spatial interaction between urbanization and ecosystem services in Chinese urban agglomerations

[J].

A global record of annual terrestrial human footprint dataset from 2000 to 2018

[J].

A safe operating space for humanity

[J].

Trade-offs and synergies between ecosystem services on the Tibetan Plateau

[J].

Conflict or coordination? The spatiotemporal relationship between humans and nature on the Qinghai-Tibet Plateau

[J].

Spatial imbalance and changes in supply and demand of ecosystem services in China

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号