0 引言

沙漠化是指干旱半干旱和干旱亚湿润地区土地持续退化的过程[1]。随着全球气候变化和人类活动的影响,沙漠化已成为世界性的环境问题[2]。科尔沁沙地是中国四大沙地之一,多年来,由于气候变化、人口增加、开荒种地、超载放牧、乱砍滥伐等多种因素影响,该区域土地沙化严重,生境质量逐渐恶化[3]。为摆脱风沙危害,科尔沁地区构建了户级“小生物圈”、村级“多元系统”和乡级“生态网”的分层治理体系[4]和集“阻、固、造、封”于一体的铁路治沙模式[5]。同时,国家层面推进了包括“三北”防护林、退耕还林(草)和山水林田湖草沙一体化保护在内的一系列生态工程[6-8]。结合国家防沙治沙战略布局,科尔沁沙地所在的通辽市实施了林业生态工程、“双百万亩”及“双千万亩”等重点项目[9],其中奈曼旗和翁牛特旗推行“以路治沙”工程模式,兴安盟则开展“以工代赈”工程治沙模式[4]。目前,随着“科尔沁沙地歼灭战”工程的启动[10],科尔沁地区形成了多层次、系统化、区域联动的防沙治沙格局。虽然沙漠化土地得到有效治理,但截至目前,部分地区的沙漠化仍在持续发展[11]。因此,科学评估与精准预测科尔沁沙地的生境质量,不仅可以识别生态系统的脆弱环节,还可为该区今后生态保护与恢复工作提供关键依据[12]。

生境质量是生态系统服务的重要指标,是指特定时空条件下生态系统为个体和种群提供生存繁衍所需资源的能力[13]。生境质量的变化在很大程度上受土地利用变化的影响[14]。因此,基于土地利用变化数据开展生境质量服务评估是当前的主要手段[15]。目前,土地利用数据获取已经相对成熟,遥感和动态建模技术的发展,产品数据的完善,极大地提高了研究效率。其中,CLCD (annual China Land Cover Dataset)数据以高精度和时空覆盖广等优点已得到大量应用,该数据在区域土地利用研究中适用性极高[16]。生态系统服务评估模型是评估生境质量的重要手段,目前常用的包括MaxEnt模型[17]、GUMBO模型[18]和InVEST(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs)模型[19]等。其中,InVEST模型具有数据收集方便、操作简单和结果可视化等优点,在国内外得到了广泛应用[20-22]。

土地利用发展情景可以帮助决策者了解不同政策选择对未来生境质量的影响,为制定科学合理的土地管理和生态保护政策提供依据[23]。因此,土地利用预测也成为学者研究的热点[24]。目前,土地利用空间分布预测模型主要有CLUE-S模型[25]、FLUS模型[26]、CA-Markow模型[27]和PLUS模型[28]等。其中,PLUS模型精度更高,更快,使用更方便,能模拟多种地类演变过程[29-31]。对土地利用空间分布预测的前提是需要对其类型面积进行精准预测,现阶段主要有Markov链[32]、GM(1,1)灰色预测[33]和多目标准则[34]等方法。其中灰色多目标决策模型(Grey Multi-Objective Planning, GMOP)通过耦合多目标规划与灰色预测理论,在处理多目标冲突问题方面具备显著优势[35]。近年来,越来越多国内外学者将GMOP模型与PLUS模型耦合,开展未来生境质量变化趋势的模拟研究,旨在更准确地揭示土地利用变化及其对生境质量的影响机制[36]。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

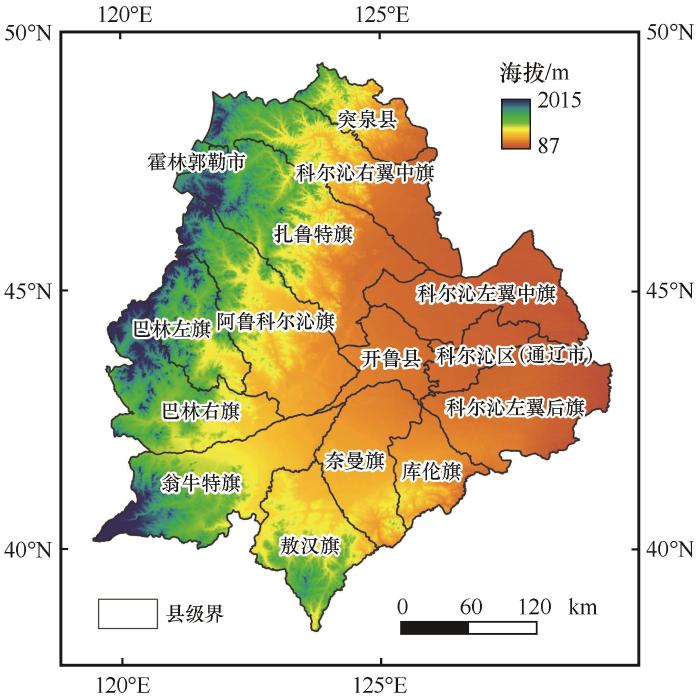

图1

图1

研究区范围

Fig.1

Study area boundary map

1.2 数据来源

表1 驱动因子数据说明

Table 1

| 驱动因子/单位 | 空间分辨率 | 时间(年份) | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 海拔/m | 30 m | 2000 | NASA官网(https://www.nasa.gov) |

| 坡度/m | |||

| 归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)/(无量纲) | 1 km | 2000—2022 | NASA地球观测数据(https://earthdata.nasa.gov) |

| 净初级生产力(Net Primary Productivity,NPP)/(kg·m-2·a-1) | 1 km | 地理空间数据云(www.gis5g.com) | |

| 叶面积指数(Leaf Area Index,LAI)/(m2·m-2) | 500 m | NASA官网(https://modaps.modaps.eos⁃dis.nasa.gov/) | |

| 潜在蒸散量/mm | 0.042° | 1990—2022 | Terra Climate数据集(https://climate.northwestknowledge.net/) |

| 地表径流/mm | |||

| 土壤湿度/mm | |||

| 风速/(m·s-1) | |||

| 降水/mm | 1 km | 1990—2022 | 国家青藏高原数据中心(https://data.tpdc.ac.cn/home) |

| 气温/℃ | |||

| 牲畜数量/头 | 0.083° | 2015 | 粮农组织牲畜系统(https://www.fao.org/livestock⁃systems/zh/) |

| GDP/万元 | 1 km | 2000—2020 | 地理空间数据云(www.gis5g.com) |

| 人口密度/(人·km-2) | WorldPop官网(https://hub.worldpop.org) |

2 研究方法

2.1 生境质量计算

采用InVEST模型中的生境质量模块进行评估。通过计算科尔沁地区每种土地利用类型的敏感性以及威胁因素在土地利用中的强度,从而得到生境质量的时空分布[40]。

表2 胁迫因子权重设置

Table 2

| 胁迫因子 | 最大影响距离 | 权重 | 衰退相关性 |

|---|---|---|---|

| 耕地 | 10 | 0.7 | 线性衰退 |

| 未利用地 | 5 | 0.6 | 指数衰退 |

| 建设用地 | 12 | 1 | 指数衰退 |

表3 生境敏感性设置

Table 3

| 土地利用类型 | 生境适宜性 | 耕地 | 未利用地 | 建设用地 |

|---|---|---|---|---|

| 耕地 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1 |

| 林地 | 1 | 0.65 | 0.6 | 0.75 |

| 草地 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |

| 水域 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |

| 建设用地 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 未利用地 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2 生境质量时空演变特征评估方法

2.2.1 动态度模型

本研究采用动态度表征单位时间内生境质量等级的变化程度。该方法可以定量反映区域内生境质量等级的变化速度[43]。

式中:K表示研究期内某等级生境质量的动态度,即年变化率(%);

2.2.2 Theil-Sen Median趋势分析和Mann-Kendall检验法

Theil-Sen Median趋势分析是一种稳健的非参数统计的趋势计算方法[44],适用于长时间序列数据的趋势分析。

式中:Median代表取中值,若

Mann-Kendall检验是一种非参数的时间序列趋势性检验方法,其测量值不需要服从正态分布,也不受缺失和异常值的影响[45]。本文给定显著性水平α=0.05,即当|Z|>1.96,表示变化趋势通过了信度为95%的显著性检验。

利用Theil-Sen Median趋势分析法对科尔沁沙地33年生境质量进行逐栅格计算变化斜率,并对其进行Mann-Kendall检验。根据95%的置信水平,结合Theil-Sen Median趋势分析法将科尔沁沙地分别为显著退化、轻微退化、稳定不变、轻微提升与显著提升5个等级(表4)。

表4 Theil-Sen Median趋势变化类型判别标准

Table 4

| Z | 趋势变化类型 | |

|---|---|---|

| ≥0.0005 | >1.96 | 显著提升 |

| ≥0.0005 | -1.96 ~1.96 | 轻微提升 |

| -0.0005~0.0005 | -1.96~1.96 | 稳定不变 |

| <-0.0005 | -1.96~1.96 | 轻微退化 |

| <-0.0005 | <-1.96 | 显著退化 |

2.2.3 Hurst指数

本文运用Hurst指数分析研究区生境质量未来持续性。Hurst指数范围从0到1,反映序列的持续性或反持续性强度[46]。当Hurst指数等于0.5时,时间序列为随机序列,与其前后的变化无关。当0.5<Hurst指数<1时,变化具有持续性,Hurst指数越接近1,持续性越强。当0<Hurst指数<0.5时,变化具有反持续性,Hurst指数越接近0,反持续性强度越强。

2.3 地理探测器

地理探测器是探测空间分异性并揭示驱动因子的统计学方法[47]。本研究主要采用因子探测和交互作用两种探测分析不同因子对生境质量的解释力,并识别主要驱动因子。

式中:

两个驱动因子对生境质量的共同作用也可以用

表5 地理探测器判断标准及交互类型

Table 5

| 判别标准 | 交互类型 |

|---|---|

| 非线性减弱 | |

| 单因子非线性减弱 | |

| 双因子增强 | |

| 独立 | |

| 非线性增强 |

2.4 土地利用预测方法

2.4.1 GMOP模型

决策变量。决策变量是指模型要求解的未知变量结合研究区的实际土地利用情况,并考虑规划政策,将6种土地利用类型作为决策变量,分别为耕地、林地、建设用地、草地、水域、未利用地。

表6 情景设置与土地利用预测条件

Table 6

经济优先情景以经济价值最大化为目标,目标函数设置如下:

生态优先情景以生态价值最大化为目标,目标函数设置为

综合发展情景以实现经济发展和生态发展的综合效益为目标,目标函数设置如下

表7 2035年科尔沁沙地土地利用类型生态价值与经济价值系数

Table 7

| 土地利用类型 | 耕地 | 林地 | 草地 | 水域 | 建设用地 | 未利用地 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 经济价值系数/(万元·km-2) | 1.63 | 0.056 | 3.58 | 1.24 | 151.43 | 0 |

| 生态价值系数/(万元·km-2) | 0.98 | 4.90 | 3.00 | 31.26 | 0 | 4.42 |

表8 科尔沁沙地土地预测约束条件

Table 8

| 约束类型 | 约束因素 | 约束表达式 | 约束条件解译 | |

|---|---|---|---|---|

| 总量 | 土地面积 | 各情景下土地利用总面积等于研究区面积 | ||

| 耕地红线 | 耕地面积 | 45538.38≤ | 由于科尔沁沙地耕地面积不断减少,以马尔科夫链预测的2035年耕地面积作为下限,以2022年耕地保有量作为上限 | |

| 林地 | 林地面积 | 8285.49≤ | 根据《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》,将全面加强科尔沁退化草原和已垦草原治理。因此,科尔沁沙地的林地会有所增加,将林地面积的下限设置为2022年林地面积,上限为马尔科夫链预测的2035年林地面积 | |

| 草地 | 草地面积 | 61152.03≤ | 随着科尔沁沙地实施了一系列生态保护和恢复政策,草原退化的趋势有所减缓。以马尔科夫链预测的2035年草原面积为上限,下限为2022年草地面积 | |

| 水域 | 水域面积 | 211.32≤ | 基于《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》,以西辽河流域为重点,逐步恢复水域生态功能。因此,以马尔科夫链预测的2035年水域面积作为上限,以2022年的水域面积作为下限 | |

| 建设用地 | 建设用地面积 | 3613.32≤ | 根据1990—2022年土地利用用地面积统计结果,科尔沁沙地建设用地面积不断增长。所以,以2022年建设用地面积为下限,以马尔科夫链预测的2035年建设用地面积为上限 | |

| 未利用地 | 未利用地面积 | 3357.63≤ | 科尔沁沙地1990—2022年未利用土地面积不断减少,因此上限为2022年未利用地面积,以马尔科夫链预测的2035的未利用地作为下限 | |

| 农用地 | 耕、林、草地面积 | 农业用地面积保持动态均衡,且不低于现状面积 | ||

| 生态多样性 | 林、草、水域面积 | 各优化情景下生态多样性总面积不低于现状面积 | ||

2.4.2 PLUS模型

PLUS模型结合用地扩张分析策略(Land Expansion and Analysis Strategy,LEAS)的转化规则和基于多类随机斑块种子的CA模型(CA based on multiple Random Seeds,CARS)两个功能,可动态模拟土地利用时空变化,深入挖掘土地利用变化诱因[28-31]。基于两期土地利用数据,首先利用马尔科夫链预测未来土地利用需求数量,其次利用随机森林分类法(Random Forest Classifier,RFC)挖掘土地扩张和驱动因素,获得各类土地扩张的适宜概率,最后基于多类随机斑块种子的CA模型对未来不同情景下的土地利用类型变化进行预测。本文基于GMOP模型计算得出土地利用面积,利用PLUS模型通过改变转移概率设置4种情景:自然发展、生态优先、经济优先和综合发展,并对未来4种情景下的土地利用类型进行预测。将2020年土地利用预测结果与土地利用实际数据进行对比验证,结果显示Kappa系数为0.88,总体精度为0.92,证明模型具有较高的可信度与适应性。

3 结果分析

3.1 生境质量时空演变特征

3.1.1 生境质量等级动态变化

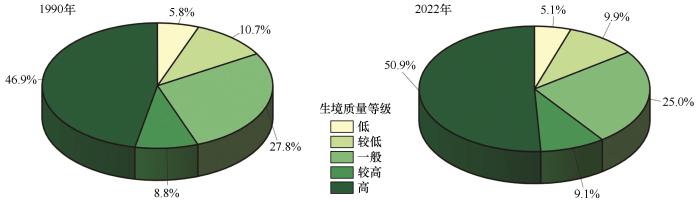

1990—2022年,不同等级生境质量比例变化较为明显(图2)。高和较高等级生境质量增加,其中高等级生境质量的提升比例最高,从1990年46.9%增长至2022年的50.9%。而低、较低和一般等级生境质量呈现减少,一般等级生境质量减少幅度最大,从1990年27.8%减少至2022年的25.0%。

图2

图2

1990年与2022年科尔沁沙地生境质量等级比例

Fig.2

Habitat quality classification in Horqin Sandy Land, 1990 and 2022

表9细分了1990—2022年不同时期生境质量等级的面积变化和动态度。1990—2000年,较低生境质量区域面积大幅减少了5 554.58 km2,动态度为-6.44%,变化最为显著。与此同时,一般和较高生境质量区域面积分别增加了684.49 km2和963.76 km2。值得注意的是,低生境质量区域在此期间有所增加,是唯一低等级生境质量扩大的时期。2001—2011年,低等级生境质量面积减少,较低等级生境质量则增加了184.54 km2。高生境质量区域的面积增加了1 725.02 km2,是所有等级中增幅最大的,但总体动态度变化均不超过0.5%。2012—2022年,较低生境质量继续扩展,增加了4 161.76 km2,动态度达3.04%;同时,高等级生境质量面积减少了2 578.91 km2。

表9 1990—2022年各等级生境质量面积变化及动态度

Table 9

| 生境质量等级 | 1990—2000年 | 2001—2011年 | 2012—2022年 | 1990—2022年 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 面积变化/km2 | 动态度/% | 面积变化/km2 | 动态度/% | 面积变化/km2 | 动态度/% | 面积变化/km2 | 动态度/% | |

| 低 | 71.44 | 0.09 | -251.62 | -0.33 | -105.06 | -0.15 | -904.79 | -1.29 |

| 较低 | -5 554.58 | -6.44 | 184.54 | 0.22 | 4 161.76 | 3.04 | -962.47 | -0.70 |

| 一般 | 684.49 | 0.18 | -941.83 | -0.26 | -1 652.36 | -0.48 | -3 566.45 | -1.04 |

| 较高 | 963.76 | 0.73 | -714.8 | -0.57 | 69.31 | 0.06 | 360.37 | 0.29 |

| 高 | 3 833.71 | 0.56 | 1 725.02 | 0.24 | -2 578.91 | -0.37 | 4 969.5 | 0.71 |

1990—2022年,低、较低和一般等级的生境质量均有所减少,其中低等级生境质量的动态度最大,为-1.29%;较高和高等级生境质量呈现增加,高等级生境质量的动态度最大,达0.71%。这说明研究区生境质量整体向好的趋势发展。

3.1.2 生境质量时空演变及其趋势

图3

图3

科尔沁沙地1990—2022年生境质量时空演变特征

Fig.3

Spatiotemporal evolution of habitat quality in the Horqin Sandy Land from 1990 to 2022

生境质量变化趋势表明,约18.31%的区域的生境得到改善,其中14.73%的区域显著提升,3.58%的区域轻微提升。生境质量发生退化的区域达8.05%,其中显著退化区域达到5.61%,2.44%的区域是轻微提升。显著退化的区域主要集中于突泉县东南部、扎鲁特旗中东部和翁牛特旗中部偏南地区,而显著提升的区域主要集中于科尔沁沙地的东部和南部部分地区。稳定不变的区域占比为73.65%(图3C)。

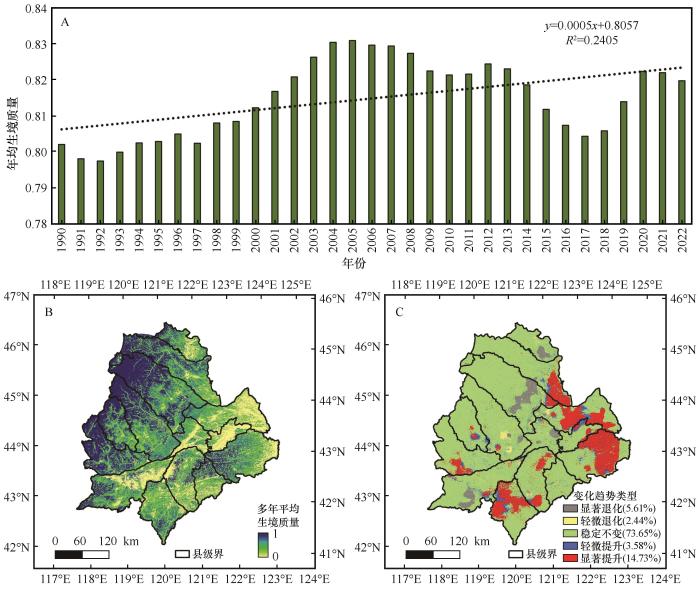

分析研究区生境质量的Hurst指数空间分布(图4)可知,科尔沁沙地的Hurst指数值为0.39~0.79,平均为0.68。其中,Hurst指数低于0.5的区域面积较小,仅占总面积的2.65%,表明少数区域的生境质量呈现反持续性变化趋势。而Hurst指数高于0.7的区域占到总面积的57.67%,说明这些区域的生境质量变化具有较强的持续性。结合1990—2022年生境变化趋势和Hurst指数分析结果,科尔沁沙地未来生境质量具有持续性提升特征。

图4

图4

科尔沁沙地1990—2022年Hurst指数空间分布

Fig.4

Spatial Distribution of the Hurst Index in the Horqin Sandy Land from 1990 to 2022

3.2 生境质量驱动机制

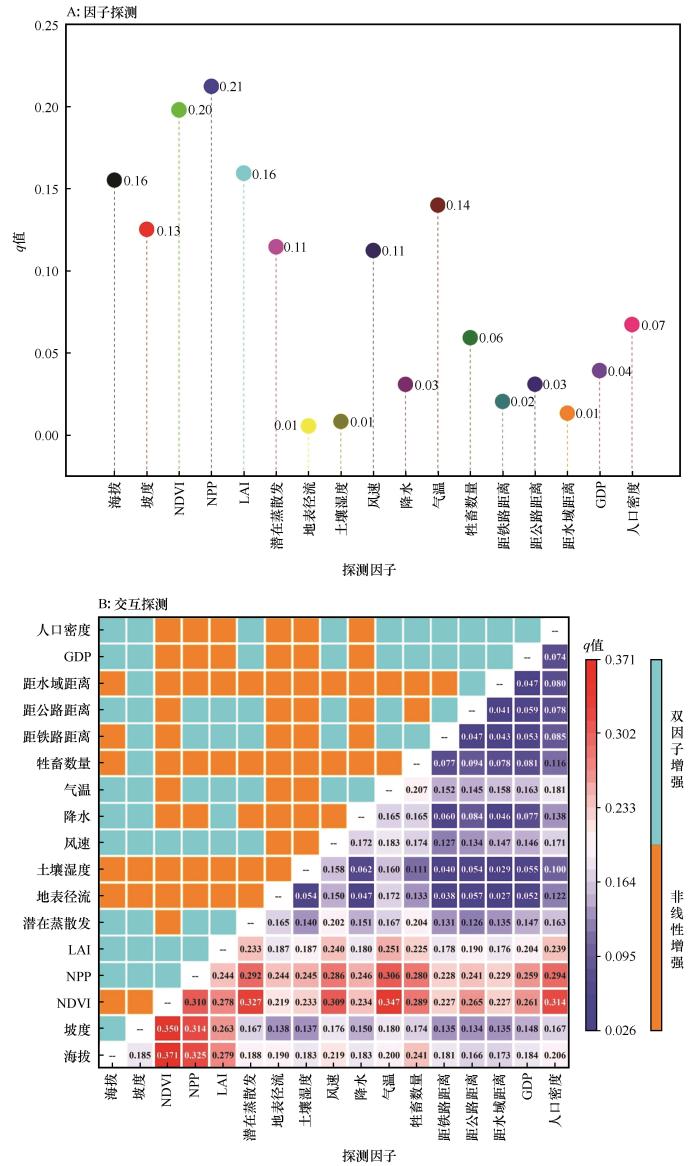

因子探测结果解释了驱动因子对生境质量影响的强度。结果显示,所选驱动因子均对生境质量的空间分异性存在显著影响(P<0.05)。NPP、NDVI和LAI对生境质量的解释力分别为0.21、0.20、0.16,明显高于其他因子,说明植被因子是驱动科尔沁沙地生境质量的高影响因子。海拔、坡度等地形因子与气候环境因子(气温、风速、潜在蒸散发)是影响科尔沁沙地生境质量的中等影响因子。降水和土壤湿度对生境质量的解释力仅为0.03和0.01,表明这些因素对生境质量的影响相对较小。人类活动相关因素和地表径流的解释力均较小,属于低影响因子(图5A)。

图5

对驱动因子数据进行交互探测,结果如图5B所示。交互作用表现为非线性增强(比例达52.21%)和双因子增强(比例达47.79%)两种交互类型,表明驱动因子间的交互模式对科尔沁沙地生境质量空间异质性的解释力高于单一驱动因子。这说明驱动因子之间的协同效应在生境质量变化中起到了关键作用,多因子交互作用对科尔沁沙地生态环境影响复杂。其中,海拔和NDVI的非线性增加交互作用解释力最高,达到0.371。双因子增强更多出现在地形与气候、植被等自然因子的交互中,表明这些因素共同作用时对生境质量有较强的解释力。而涉及水文、土壤和人类活动等因素时,非线性增强较为常见。同时,NDVI、NPP、LAI与人口密度、牲畜数量存在较高的交互作用,说明了植被信息指数和人类活动的协同作用解释力较高,即自然环境与人类活动的相互作用对生境质量空间异质性的解释显著。整体来看,植被、地形和其他各种因素之间的相互作用相对稳定,当气候因子与人类活动因子结合,其解释能力更强。

3.3 基于GMOP模型和PLUS模型的未来生境质量结果预测

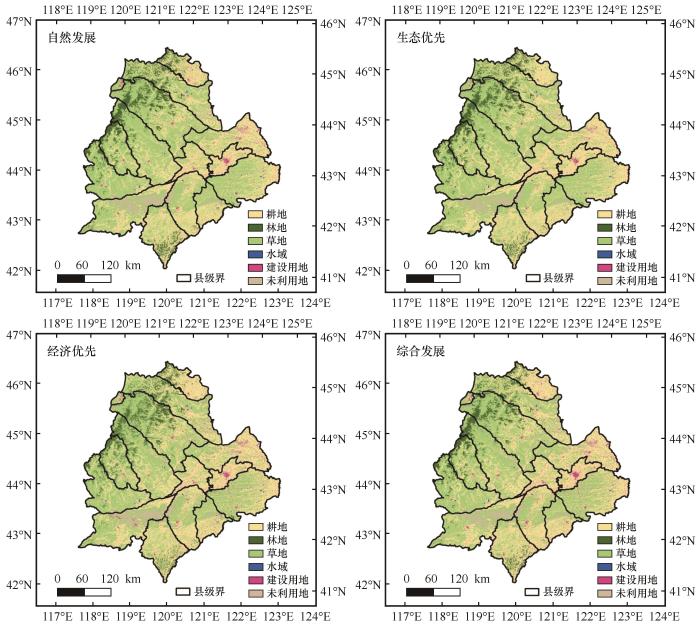

基于GMOP模型和PLUS模型模拟的土地利用空间分布结果如图6所示。与2022年相比,自然发展情景下的耕地、林地和建设用地面积呈现一定程度的增加,而水域和未利用地面积则出现减少,分别减少了188.82 km²和38.07 km²;生态优先情景下,以生态功能为主的林地、草地和未利用地面积出现了增幅,其中草地增幅明显,增加了1 253.75 km²,而耕地减少迅速,减少了2 281.03 km²;经济优先情景下,建设用地面积增长较为明显,增加了877.94 km²,且该情景下的建设用地面积明显高于其他3种情景;综合发展情景下,以生态功能为主的林地和以生活功能为主的建设用地面积都出现了增长。其中林地和建设用地面积分别增加了319.26 km²和841.93 km²(表10)。

图6

图6

科尔沁沙地2035年不同情景下土地利用类型空间分布

Fig.6

Land use distribution scenarios in Horqin Sandy Land, 2035

表10 科尔沁沙地不同情景下土地利用面积

Table 10

| 土地利用类型 | 2022年/km² | 2035年/km² | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 自然发展情景 | 生态优先情景 | 经济优先情景 | 综合发展情景 | ||

| 耕地 | 48 542.94 | 49 426.29 | 46 261.91 | 46 556.50 | 46 191.57 |

| 林地 | 8 285.49 | 8 921.07 | 8 647.25 | 8 285.48 | 8 604.75 |

| 草地 | 61 152.03 | 59 123.7 | 62 405.78 | 62 405.72 | 61 739.07 |

| 水域 | 361.98 | 173.16 | 362.04 | 211.31 | 361.79 |

建设用地 未利用地 | 3 613.32 3 357.63 | 4 347.18 3 319.56 | 3 613.38 4 017.52 | 4 491.26 3 357.62 | 4 455.25 3 954.70 |

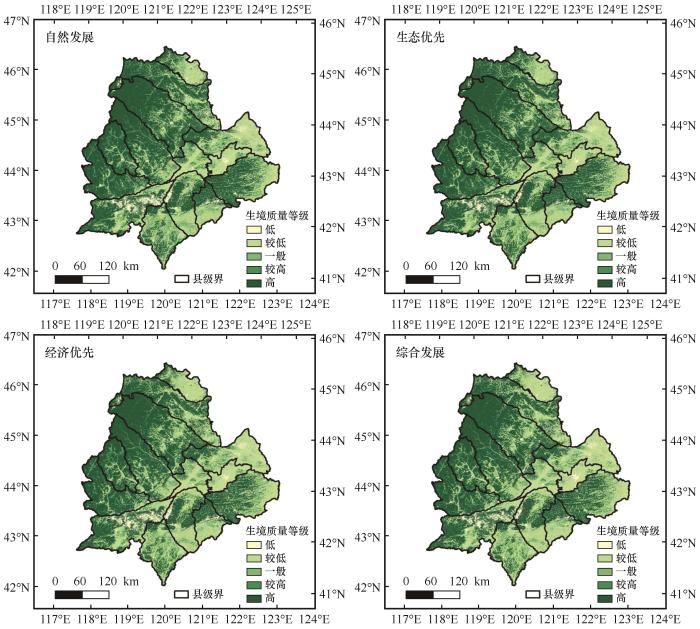

2035年不同模拟情景的各等级生境质量空间分布格局较为相似,均为西高东低的空间分布格局(图7)。其中,2022年生境质量指数均值为0.8198,而2035年自然发展、生态优先、经济优先、综合发展情景下生境指数均值分别为0.8168、0.8354、0.8192、0.8339,与2022年相比,生态优先情景下生境质量指数均值明显提高,进一步表明土地利用类型变化对生境质量指数具有显著影响作用。与2022年相比,自然发展情景和生态优先情景下,低等级生境质量的面积均出现了减少,分别减少了1 288.44 km2和2 527.74 km2(表11)。与此同时,自然发展情景和生态优先情景下一般等级和高等级生境质量的面积都有所增长,且生态优先情景下一般等级生境质量的面积增幅较自然发展情景更为明显,这主要源于低等级生境、较低等级生境和较高等级生境的转变。在经济优先和综合发展情景下,低等级生境面积减少较为明显,分别减少了480.15 km2和486.36 km2,其中综合发展情景下低等级生境面积的减少幅度大于经济优先情景。同时,较低等级生境的面积占比出现增长,分别增长了2 958.57 km2和4 225.41 km2,且综合发展情景下较低等级生境面积增幅高于经济优先情景。

图7

图7

科尔沁沙地2035年不同情景下生境质量预测空间分布

Fig.7

Spatial Distribution of Habitat Predictions in the Horqin Sandy Land Under Different Scenarios for 2035

表11 科尔沁沙地不同情景下生境质量面积

Table 11

| 生境质量等级 | 2022年/km² | 2035年/km² | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 自然发展情景 | 生态优先情景 | 经济优先情景 | 综合发展情景 | ||

| 低 | 7 525.71 | 6 237.27 | 4 997.97 | 7 045.56 | 7 039.35 |

| 较低 | 39 831.3 | 38 109.33 | 39 229.02 | 42 789.87 | 44 056.71 |

| 一般 | 8 530.65 | 9 477.63 | 9 779.04 | 8 418.42 | 8 401.59 |

| 较高 | 7 078.32 | 6 864.48 | 6 654.51 | 6 894.81 | 7 075.89 |

| 高 | 62 344.98 | 64 622.25 | 64 650.42 | 58 918.5 | 59 981.22 |

4 讨论

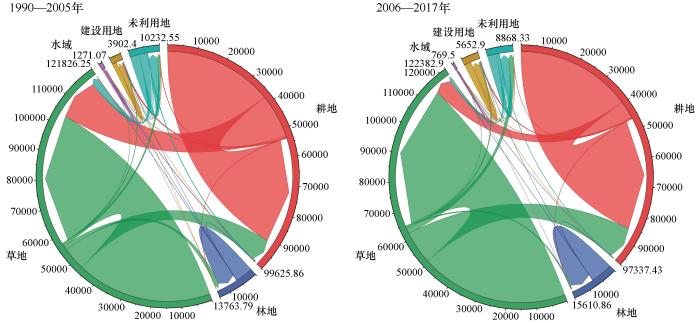

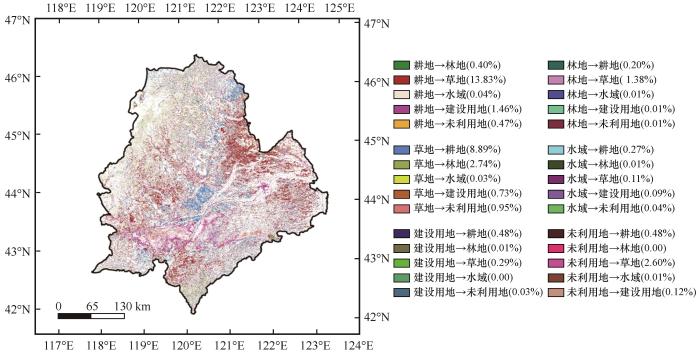

本研究通过耦合GMOP模型与PLUS模型,定量评价了科尔沁沙地33年的生境质量,并对其演变进行了分析与预测。结果表明,1990—2022年科尔沁沙地生境质量呈现波动提升态势,这与相关研究相符[51-53]。其中,波动变化主要表现为:1990—2005年,随着耕地向草地转移(15 209.91 km2),生境质量迅速提升;而在2006—2017年,生境质量下降,主要原因是草地向耕地的反向转移(11 418.30 km2,图8)。结合1990—2022年土地利用和生境质量等级变化,低等级生境质量面积持续下降,一般等级生境和高等级生境质量面积则在增加,这与研究区内耕地面积的减少和林地面积的增加相关,1990—2022年耕地向草地的转移占总面积的13.83%(图9),在所有转移类型中占比最高,充分说明了这一点。而建设用地面积增长是导致较低生境质量面积增加的主要因素,与此同时,林地和草地的扩张在某种程度上也抵消了建设用地增长对生境质量产生的负面影响。

图8

图8

科尔沁沙地1990—2017年土地利用转移变化(单位:km2)

Fig.8

Shows the changes in land use transfer in the Horqin Sandy Land from 1990 to 2017(unit:km2)

图9

图9

科尔沁1990—2022年土地利用转移空间特征

Fig.9

Spatial changes in land use transition characteristics in Horqin (1990-2022)

科尔沁沙地生境质量呈现显著的空间分异特征,西部区域生境质量优于东部。1990—2022年,生境质量整体以稳定和轻微改善为主,其中91.96%的区域呈现稳定或正向增长趋势,这主要得益于区域内生态恢复措施的持续推进[54];值得注意的是,仍有少量区域存在生境质量波动或下降现象。研究通过Hurst指数(均值0.7)进一步揭示,科尔沁沙地生境质量具有较高的时间持续性,表明当前生态恢复成效具备长期稳定性基础。因此,坚持并制定更加合理的生态保护策略,确保科尔沁沙地的生境质量得到长期稳定的发展。

驱动机制研究表明,在自然因子中,NDVI、NPP和LAI等植被因子对研究区生境质量的影响较高,这与叶博文等[12]基于地理探测器开展的研究结果一致,植被因子对内蒙古地区生境质量影响较高。科尔沁沙地歼灭战攻坚行动等人工修复工程的实施与自然封育恢复相结合,不断提升植被覆盖度和林地面积,进而提高生境质量[4]。其次,Fan等[55]对科尔沁沙地植被生长与地形的关系研究表明海拔和坡度影响土壤水分有效性,从而影响生境,本文研究结果同样佐证了这一观点。相较于降水,科尔沁沙地生境的变化受气温影响更明显,这与王彦颖[56]对东北植被时空动态变化研究得出的结论相契合。同时本研究表明风速对生境质量的影响较为明显,研究区内风沙活动强烈,风速上升加剧风沙出现的频率和范围,不仅破坏地表植被,还可能加速土壤侵蚀,进一步恶化生态环境,影响生境的稳定性和可持续性[57]。社会经济影响因子中,GDP、人口密度和牲畜数量对科尔沁沙地生境的影响较为明显,马浩文等[58]对翁牛特旗沙漠化人为因子的驱动分析同样表明人口、GDP和牲畜数量的快速增长会加剧生境恶化,交互结果表明科尔沁沙地生境质量的空间分异性不仅受到单一自然因子的影响,同时受多因子的交互作用。本研究因子交互作用结果也佐证了这一观点。植被因子与人类活动表现出显著的协同效应,表明生态环境与经济活动之间的动态互动对区域生态系统的影响不容忽视[40]。整体而言,通过识别和量化各个影响因素的作用,可以更有针对性地制定生态保护和恢复措施,从而有效应对环境变化,推动区域生态系统的可持续发展。

科尔沁沙地生境质量虽总体提高,但整体趋势呈现波动(图2C),仍存在一定的不确定性。需科学发展农牧业,合理布局生态工程,充分考虑各驱动因子对生境影响的适宜范围。因此,未来区域发展规划中,对不同的生境地区实施不同的用地发展策略,针对于生境质量较差的地区应该兼顾生态保护和自然发展,进一步坚持生态保护理念,而对于生境较好的地区,应发挥其主要的生态功能区带头作用[59]。虽然本研究在耦合GMOP与PLUS模型在模拟生境变化方面具有一定优势,但复杂生态系统中的模型假设和参数设置仍可能存在较大的不确定性[60]。未来研究可考虑引入多种生态模型,并通过模型间对比分析持续提升结果的可信度。同时,应考虑将复杂因素间交互作用的驱动机制纳入未来生境质量的模拟预估中,进一步提升对生态质量变化的解释力。

5 结论

本研究基于InVEST模型生境质量模块,研究了1990—2022年生境质量的时空演变特征,并使用地理探测器探讨了科尔沁沙地生境质量的驱动机制。此外,通过设置关键目标函数和约束条件,耦合GMOP和PLUS模型,模拟了2035年4种未来情景和对应的生境质量分布,主要结论如下:

时间尺度上,科尔沁沙地生境质量呈现出波动上升趋势,高等级生境质量的提升比例最高;空间尺度上,生境质量呈总体呈现西高东低的分布格局与总体改善、局部退化的变化特征。其中,14.73%的区域生境质量显著改善,主要在东部和南部部分地区。较高Hurst指数(均值为0.68)表明其生境质量未来动态变化具备较强可持续性,证实了区域生态恢复措施对生境质量具有长期正向的影响。

综合运用因子探测器与交互探测分析表明,NDVI、NPP、LAI等植被因子为生境质量变化的核心驱动力,其解释力为0.16~0.21,地形与气候因子次之,人类活动因子的直接作用较弱。多因子交互作用解释力显著高于单一因子,地形与气候、植被等自然因子交互共同作用对生境质量有较强的解释能力。人口密度、牲畜数量等人类活动与植被指数的协同交互作用对生境质量的退化具有关键影响,表明了农牧交错带人地矛盾对生态系统的压力。

耦合GMOP模型和PLUS模型预测4种情景下2035年生境质量输出显示,自然发展情景下水域面积减少迅速;经济优先情景下建设用地扩张导致较低等级生境面积增加;生态优先情景下生境质量提升显著;综合发展情景下可实现林地与建设用地的协同增长,达成地区生态与经济的平衡。基于生境质量差异分类施策,构建双维治理格局,对生态脆弱区统筹保护与发展协同,而重点功能区强化生态引领。

参考文献

Global desertification:building a science for dryland development

[J].

科尔沁沙地土地利用时空演变及空间自相关分析:以奈曼旗为例

[J].

A modified habitat quality model to incorporate the effects of ecological restoration

[J].

The 30 m annual land cover dataset and its dynamics in China from 1990 to 2019

[J].

Prediction of potential suitable areas for Broussonetia papyrifera in China using the MaxEnt model and CIMP6 data

[J].

Modeling the dynamics of the integrated earth system and the value of global ecosystem services using the GUMBO model

[J].

Temporal and spatial variation analysis of habitat quality on the PLUS-InVEST model for Ebinur Lake Basin,China

[J].

Modelling the potential impacts of urban ecosystem changes on carbon storage under different scenarios by linking the CLUE-S and the InVEST models

[J].

Exploring the impact of integrated spatial function zones on land use dynamics and ecosystem services trade-offs based on a future land use simulation (FLUS) model

[J].

Evaluating potential impacts of land use changes on water supply-demand under multiple development scenarios in a dryland region

[J].

Coupling PLUS-InVEST model for ecosystem service research in Yunnan Province,China

[J].

Modeling the spatially heterogeneous relationships between trade-offs and synergies among ecosystem services and potential drivers considering geographic scale in Bairin Left Banner,China

[J].

Environmental health risk detection with GeogDetector

[J].

Driving forces of grassland vegetation changes in Chen Barag Banner,Inner Mongolia

[J].

Re-evaluation of the power of the Mann-Kendall test for detecting monotonic trends in hydrometeorological time series

[J].

Spatiotemporal characteristic and forecast of drought in Northern Xinjiang,China

[J].

Exploring the spatial heterogeneity of ecosystem services and influencing factors on the Qinghai-Tibet Plateau

[J].

Optimization of the land use pattern in Horqin Sandy Land by using the CLUMondo model and Bayesian belief network

[J].

Impacts of landscape patterns on water-related ecosystem services under natural restoration in Liaohe River Reserve,China

[J].

Ecological security assessment and ecological management zoning based on ecosystem services in the West Liao River Basin

[J].

Vegetation growth variation in relation to topography in Horqin Sandy Land

[J].

Exploring the historical and future spatial interaction relationship between urbanization and ecosystem services in the Yangtze River Basin,China

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号