0 引言

科尔沁沙地位于中国北方风沙区东段,是中国玉米及杂粮杂豆的重要产区。受自然条件与人为活动的共同影响,该地区农田土壤风蚀问题非常严重[8]。从自然条件来看,该地区降水稀少且时空分布不均[9],年均降水量普遍低于400 mm[10],每年大风日数30~50 d,特别每年春耕期(3—5月)气温回升导致冻土解冻,土壤含水量下降至全年最低值(通常低于10%),而该时期风速较其他季节平均高1.5~2.0 m·s-1,大风日数占全年的70%以上。从人为因素分析,传统耕作方式如翻地、秸秆清除等管理措施进一步加剧了土壤可蚀性[11],特别是春耕作业(如旋耕、耙耱等)会破坏地表结皮,使土壤松散度增加30%~50%,显著降低其抗风蚀能力[12]。研究表明,春耕期的土壤风蚀量可占全年总量的60%~70%,是养分流失的主要载体。

保护性耕作作为一种以最小扰动、作物残茬覆盖和合理轮作为核心的耕作方式,被广泛认为是控制风蚀、提升土壤健康和农业可持续性的有效途径。免耕、少耕、秸秆覆盖、复种绿肥等措施可显著增加地表粗糙度、提高土壤稳定性,从而降低风蚀强度[13]。作物残茬和直立茎叶通过增加地表粗糙度、提高临界起沙风速、降低近地表风速、减少土壤水分蒸发等方式抑制风蚀[14]。当作物残茬或植株覆盖度达30%和60%时,可分别减少50%和80%以上的风蚀量[15-17],显著降低细颗粒流失和有机质损失。值得注意的是,不同作物类型的防风蚀效果存在显著差异,这主要取决于植株的生物量(鲜重与干重)、株高、冠层结构(覆盖率和叶面积指数)以及形态特征(如茎叶柔韧性)等参数[17-20]。例如,高秆作物(如玉米)的防风蚀效果优于低秆作物(如大豆),而多年生牧草的固土能力又显著优于一年生作物。因此,在农业生产中,结合当地的耕种传统并选择适宜的覆盖作物、优化种植制度等管理措施,对防治土壤风蚀、改善生态环境具有重要的实践意义。

目前有关保护性耕作措施对土壤风蚀的研究多关于单一措施的长期效应,针对典型风蚀期(如春季)、不同耕作组合(如留茬、复种等)对农田风蚀调控机制的季节尺度研究较少,特别是在像科尔沁沙地这类风蚀高敏感区,相关数据和实证研究依然有限。因此,本研究围绕科尔沁沙地春季旱作农田土壤风蚀高发问题,通过连续两年(2023—2024年)田间定位观测,对比研究保护性耕作措施(春播燕麦复种荞麦、秋播冬黑麦复种荞麦、玉米留茬免耕春播玉米)和传统耕种方式(春翻地播种玉米)农田风蚀强度的差异,为制定科学的风蚀防治措施提供理论依据。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

本研究于内蒙古自治区库伦旗库伦镇(42°15′N,121°43′E)开展,位于科尔沁沙地南缘典型风蚀高风险区。该地区属典型温带半干旱大陆性季风气候,年平均气温6.2~6.8 ℃,年降水量在370~450 mm,降水集中在6—8月,春季(3—5月)降水仅占全年降水的11%。年平均风速3.7~4.4 m·s-1,全年平均风速大于3.0 m·s-1的日数超过210天,大风日数(瞬时风速≥17.2 m·s-1)历年平均超过32天,具有典型的风蚀高风险气候特征。

研究区土壤以风沙土和栗钙土为主,风沙土沙质松散、有机质含量低(<1%),易受风蚀,主要分布在科尔沁沙地覆盖区;栗钙土表层腐殖质较薄(1%~2%),下层钙积层明显,适合耐旱作物生长。种植作物以耐旱、耐寒品种为主,主要种植玉米、荞麦、谷子等粮食作物和向日葵、绿豆等经济作物;作物结构适应半干旱气候和沙质土壤,普遍具有生长期短、耐贫瘠的特点。

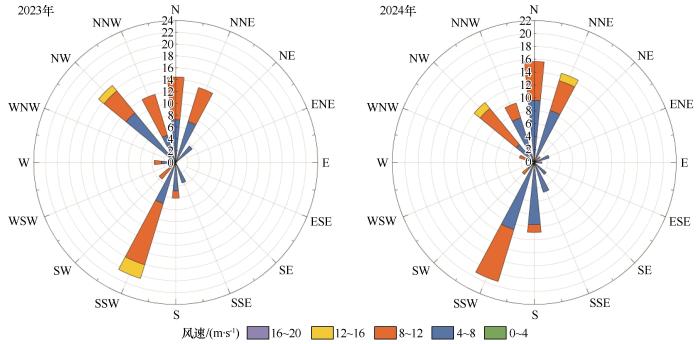

2023—2024年试验观测期间,研究区平均风速(10 m高度)分别为3.99 m·s-1和3.81 m·s-1,最大风速分别为7.67 m·s-1和7.68 m·s-1,瞬时风速≥17.2 m·s-1大风日数分别为12天和11天。主风向均为北偏西风(图1)。风速和风向数据来自库伦旗气象站,距离田间试验区约5 km。

图1

图1

试验期间研究区风速和风向特征

Fig.1

Meteorological patterns of wind speed and direction within the study area during the experimental period

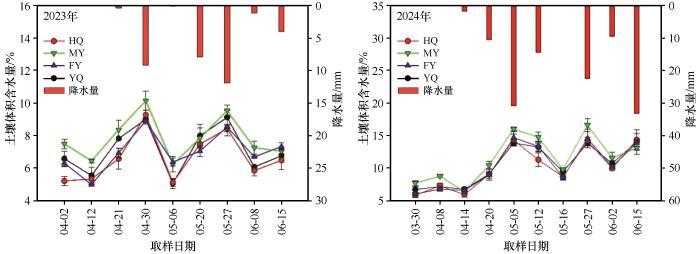

2023年试验观测期间,研究区累计降水量34.6 mm,试验地块土壤湿度为4.99%~10.15%;2024年试验观测期间,研究区累计降水量123.6 mm,各试验地块土壤湿度明显高于2023年,为5.84%~14.57% (图2)。

图2

图2

试验期间累积降水量和土壤湿度变化特征

Fig.2

Changes of soil moisture and cumulative rainfall during the experimental period

1.2 田间试验设计

试验在研究区选择面积约130 hm2的连片平坦农田作为研究样地,土壤类型为风沙土,试验开始上年的种植作物为玉米。根据当地的种植习惯,玉米籽粒收获通常将剩余秸秆移出地块作为饲草,留茬高度10~15 cm,秸秆地表覆盖率15%左右。在样地内选择设置12个地块面积0.2 hm2的地块,地块之间距离在150 m以下。根据研究需要,在12个地块上分别布置4种类型的农田种植处理,分别为春播燕麦复种荞麦(YQ)、秋播冬黑麦复种荞麦(HQ)、玉米留茬免耕春播玉米(MY)和传统春翻地播种玉米(FY),每个处理设置3次重复。YQ处理指在3月25日前后对土地进行春翻,4月1日前后条播饲用燕麦,于6月25日左右收获,7月5日前后复种荞麦,于9月25日左右收获,收割时荞麦留茬高度保持10~15 cm;HQ处理指在上年作物收割后于10月10日前后翻耕土地,并采用条播方式种植冬黑麦,次年3月20日开始返青,6月25日左右收割,7月5日前后复种荞麦,于9月25日左右收获;MY处理指在玉米播种前不进行春翻,4月25日前后在上年留茬的行间直接播种玉米,10月1日前后收获,收割时留茬高度保持10~15 cm;FY处理指在3月25日前后对土地进行春翻,4月25日前后播种玉米,10月1日前后收获,收割时玉米留茬高度保持10~15 cm。

1.3 风蚀观测及样品收集

研究样地风蚀观测在春季多风时期进行,具体为2023年和2024年3月25日至6月15日。观测期间,定期收集集沙盒中的样品。采样频率根据试验区风速及输沙量确定,2023年4月初至6月15日共采集样品9次;2024年3月底至6月15日共采集样品10次。样品收集当日,用便携式TDR测定各地块0~15 cm土壤含水量,每个地块随机测定5次,取平均值代表该地块的土壤湿度。

1.4 数据分析

为了便于各处理之间比较,采用输沙率表示观测农田土壤风蚀强度,通过下式计算:

式中:Qi 为观测时段内高度i处的输沙率(g·cm-2·d-1);Wi 为观测时段内高度i处集沙盒内收集的风蚀颗粒物质量(g);S为采集口面积(cm2);

本研究中,利用Microsoft Excel 2019进行数据记录与初步整理,图形绘制用Origin 2022进行。统计分析采用SPSS 25.0软件进行,用于评估种植措施、观测时间和采样高度及其交互作用对输沙率和风蚀量的影响。采用Duncan's新复极差法进行多重比较(P<0.05)。在所有统计分析前,均对数据进行正态性和方差齐性检验,以满足方差分析的前提条件。采用线性回归分析各处理土壤湿度、观测时段风速及降水量与农田风蚀量的关系。

2 结果与分析

2.1 农田输沙率变化

方差分析结果表明,在两个观测年度(2023年与2024年),种植措施、观测时间以及采样高度对春季农田输沙率均具有极显著影响(P<0.001,表1),且三因素间均存在显著交互作用。这说明农田输沙过程受到耕作方式、时间动态以及垂直分布的多重调控。

表1 不同观测年度种植措施处理下农田输沙率方差分析

Table 1

| 因素 | 2023年 | 2024年 | ||

|---|---|---|---|---|

| F | P | F | P | |

| 种植措施 | 226.517 | <0.001 | 875.601 | <0.001 |

| 观测时间 | 93.744 | <0.001 | 627.556 | <0.001 |

| 采样高度 | 511.131 | <0.001 | 2 625.049 | <0.001 |

| 种植措施×观测时间 | 11.253 | <0.001 | 64.432 | <0.001 |

| 种植措施×采样高度 | 41.054 | <0.001 | 141.682 | <0.001 |

| 观测时间×采样高度 | 15.581 | <0.001 | 105.469 | <0.001 |

| 种植措施×观测时间×采样高度 | 2.167 | <0.001 | 13.802 | <0.001 |

分析不同种植措施的效应发现,4种耕作处理之间的输沙率存在显著差异。传统春翻地播种玉米(FY)处理在两个年度中均表现出最高的输沙强度,2023年和2024年平均输沙率分别达到0.611 g·cm-2·d-1和0.486 g·cm-2·d-1。与FY处理相比,免耕播种玉米(MY)、春播燕麦复种荞麦(YQ)、秋播冬黑麦复种荞麦(HQ)处理的输沙率分别仅为其61.2%~67.5%、47.9%~49.6%、23.7%~26.1%。这表明保护性耕作,尤其是免耕与复种制度,能显著降低春季风蚀强度。

从输沙率的时间变化特征可以看出,各处理下的输沙率随着观测时间的推进呈现先高后低的趋势,反映出春季早中期为风蚀高风险期。在观测初期(3月底至4月中旬),FY与YQ处理下的输沙率显著高于MY与HQ处理;在中期(4月下旬至5月中旬),各处理输沙率依次为FY>MY>YQ>HQ;至末期(5月下旬至6月中旬),FY处理仍维持最高风蚀强度,而YQ与HQ处理则降至最低水平。

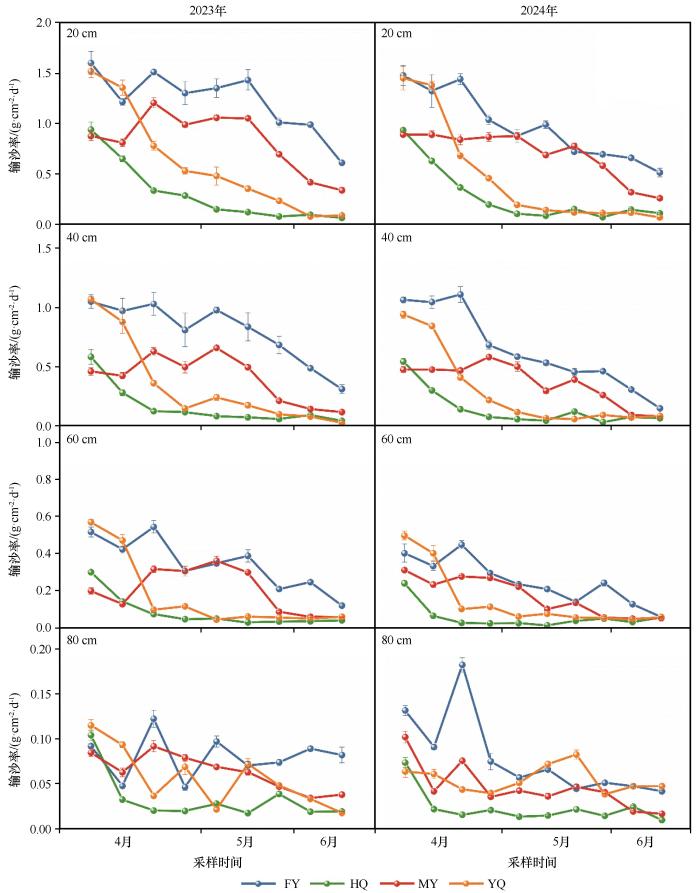

从输沙率空间垂直分布发现,风蚀颗粒的输移高度集中于近地层。4种处理的输沙率均随采样高度升高显著下降(图3),20 cm与80 cm层位的输沙率差异普遍超过90%。在所有高度层中,FY处理的输沙强度始终最高,HQ处理最低,MY与YQ居中,表现出清晰的空间分异格局。

图3

图3

不同耕作措施下春季农田输沙率随采样高度与观测时间的变化特征

Fig.3

Variations in spring farmland aeolian sediment flux under different cropping practices across sampling heights and observation periods

2.2 农田风蚀量变化

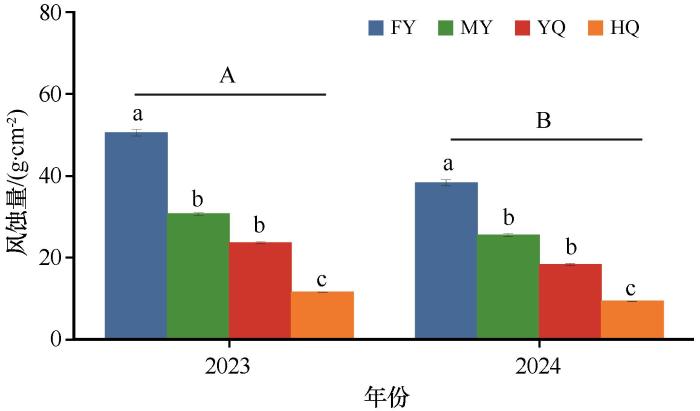

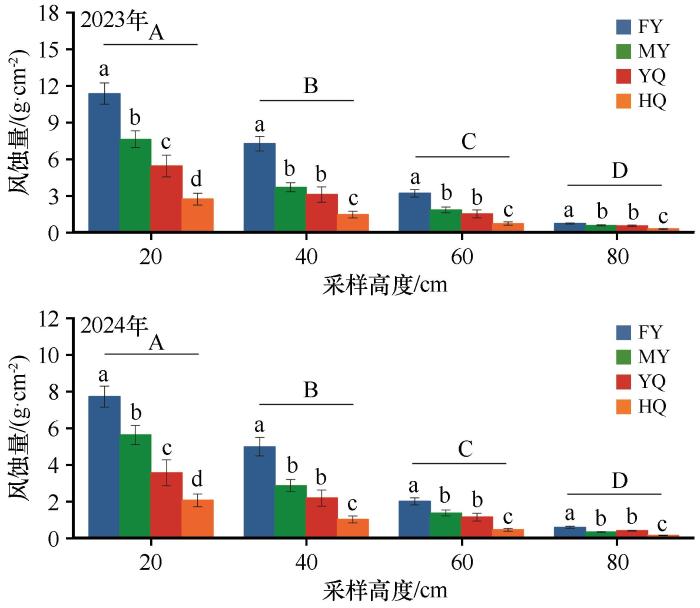

对比分析结果表明,2023年春季风蚀量普遍显著高于2024年,且不同耕作措施下农田风蚀量存在显著差异(图4)。两年试验期间,传统春翻耕播种玉米(FY)处理表现出显著高的风蚀强度。FY处理在0~80 cm高度范围内的总风蚀量分别为50.51 g·cm-2(2023年)和39.65 g·cm-2(2024年),均显著高于其他3种保护性耕作措施。相比之下,免耕处理(MY)、春播燕麦复种荞麦(YQ)以及秋播冬黑麦复种荞麦(HQ)显著降低了风蚀总量。FY处理风蚀总量分别为MY处理的1.64倍(2023年)和1.50倍(2024年)、YQ处理的2.13倍和2.09倍、HQ处理的4.35倍和4.09倍,进一步验证了传统耕作方式在春季造成强烈风蚀风险。

图4

图4

不同种植措施下农田风蚀量的年际变化

Fig.4

Interannual variations in farmland wind erosion amount under different cropping practices

不同种植措施在同一采样高度下的风蚀量变化趋势与输沙率结果一致(图5):FY处理始终表现为风蚀量最高,HQ处理最低,MY与YQ则处于中间水平。这种差异说明,耕作制度对地表风蚀抗力具有显著调控效应,免耕与复种措施通过保留残茬和增强地表结构,有效减少土壤颗粒的风力搬运。风蚀量随采样高度的变化亦呈现显著递减趋势。各处理在20~80 cm的风蚀量急剧下降,显示风蚀颗粒主要集中于地表近地层输移。这一结果揭示了风蚀过程的高度集中性,表明农田表层保护状态是抑制风蚀的关键。

图5

图5

种植措施和采样高度对年际间风蚀量的影响

Fig.5

Effects of cropping practices and sampling height on interannual wind erosion amount

整体来看,风蚀量的年度波动和耕作措施的显著差异表明:保护性耕作不仅能降低地表扰动、增强土壤结构稳定性,还能有效缓解干旱风沙区春季强风条件下的土壤流失风险。

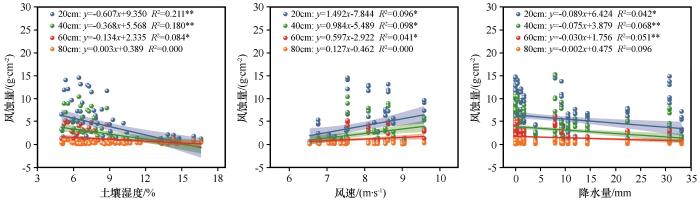

2.3 农田风蚀量与风速和土壤湿度的关系

回归分析表明,平均风速、土壤湿度及降水量均对春季农田风蚀量产生显著影响,且在近地表高度(20、40、60 cm)作用尤为显著(图6)。平均风速与风蚀量显著正相关(P<0.05)。随着风速升高,农田风蚀量迅速增加,尤其在20 cm高度表现最为明显,显示风速是风蚀发生的直接动力来源。然而,其影响强度随采样高度升高而减弱,说明风力作用主要在地表附近,对高层土壤颗粒的搬运能力有限。土壤湿度与风蚀量显著负相关(P<0.05),即地表水分越高,风蚀量越小。在20~60 cm高度,负相关最显著,表明土壤湿度通过增强颗粒间黏结力、提高地表稳定性等方式,有效抑制了风蚀过程的发生和发展。降水量与风蚀量呈显著负相关,观测时段的降水量升高,风蚀量呈明显下降趋势。降水直接增加地表含水量,提高有效土壤抗风蚀能力;并且降水有助于加快作物出苗与植被覆盖度提升,从而间接增强地表防护能力。然而,在80 cm采样高度,风速、土壤湿度及降水量对风蚀量的影响均不显著,说明该高度层的风蚀粒子稀少、波动大,受地表因子调控程度有限。

图6

图6

土壤湿度和气象因子对风蚀量的影响

Fig.6

Effects of soil moisture, wind speed, and precipitation on wind erosion amount

总体来看,农田风蚀量的变化呈现出明显的气象驱动-水分缓解模式。其中,风速为风蚀的基础驱动因子,而土壤湿度和降水量则构成关键的调节机制。春季干旱少雨年份,累积降水偏少与地表失水共同导致风蚀量显著增加,表明在风蚀高发时段提升土壤保水能力和地表覆盖度的必要性。

3 讨论

增加农田地表覆盖度通过降低地表风速、阻滞土壤颗粒移动等作用减缓土壤风蚀,是北方干旱地区农田风蚀防治的重要措施[23-26]。不同的覆盖措施(作物留茬、秸秆覆盖、活体植物种植等)对农业土壤风蚀的抑制效果存在一定的差异,其防风蚀效果与覆盖物的高度、覆盖度、物理特性等有关,还受到农田土壤质地、水分条件等因素的影响。因此在选择农田防风蚀策略时,选择合适的措施至关重要[27]。本研究发现,增加地表覆盖度可以显著降低春季农田的风蚀强度,并且不同措施的防风蚀效果存在明显差异。两年观测期地表80 cm以下平均总风蚀量HQ>YQ>MY>FY,秋播冬黑麦措施具有最好防风蚀效果。在西北地区河西走廊的研究发现,当农田被冬小麦等植被覆盖时,风蚀强度显著降低,从而减少土壤有机质、养分流失及水分蒸发[28]。可见,在科尔沁沙地通过种植越冬作物可以有效预防强烈农田风蚀的发生。但是,可以突破该地区冬季严寒限制而成功越冬的作物种类非常有限,一定程度上限制了该措施的推广应用。

受气候条件、种植习惯等因素的影响,春季整地(如旋耕、耙耱等)是北方大部分地区广泛采用的农田管理措施。在科尔沁沙地,春季翻地有利于作物出苗和蓄水保墒,在保证作物产量方面具有积极的意义。但是春季翻地使地表土壤结构疏松,遭遇大风天气时大量的土壤颗粒物被风力带走,形成强烈的风蚀[29-30]。本研究结果发现,在FY、YQ措施中,翻地播种后前两次观测时段内(3月25日至4月10日,图3)地表80 cm以下的输沙率分别是MY和HQ措施的2.012、1.692倍和2.019、1.698倍;同样,即使在MY措施中,虽然地表留茬有效控制了观测前期的土壤风蚀量,但随后的播种活动造成土壤输沙率短期内明显增加(4月20日至5月10日,图3)。这些结果说明春翻后地表裸露,残茬移除使土壤暴露于强风环境下,颗粒松散、结构脆弱,极易被风力起动和搬运。同时,翻耕打破了土壤团聚体结构,增加了细粒颗粒的比重,进一步加剧风蚀敏感性。值得注意的是在YQ措施中,随着燕麦出苗后高度和盖度的增加,地表风蚀量显著下降,明显低于FY和MY措施,有效控制了春季农田的风蚀总量[31]。这一结果与燕麦生长过程中植株高度、覆盖度、根系网络等降低土壤颗粒跃移有关,并且在很多田间观测和风洞试验中得到印证[32]。

此外,当采样高度从20 cm上升到80 cm时,4种种植措施农田输沙率下降幅度均接近甚至超过90%。这说明无论种植方式如何,风蚀在近地表最为活跃,随着高度增加,风蚀的输沙量急剧减少[33]。可能的原因包括:①风沙流主要集中在地表附近,因为风力在近地表处动能最大,能携带更多颗粒;随着高度增加,风速降低,输沙能力减弱[34]。②沙粒的跃移运动主要发生在较低高度,大部分沙粒在离地表几十厘米的范围内运动[35]。③不同种植措施可能在近地表形成了不同的覆盖或结构,但都无法显著影响较高处的输沙率,说明种植措施主要影响地表风蚀。同一采样高度不同种植措施之间的比较显示FY输沙率最高,HQ最低,这说明传统耕作由于缺乏覆盖和土壤扰动导致风蚀严重,而HQ通过覆盖作物有效减少了风蚀[36]。MY和YQ效果介于中间,可能因为留茬或短期覆盖提供了一定保护,但不如HQ的持续覆盖[37]。

土壤风蚀的主要影响因素包括土壤质地、风速、土壤湿度和植被覆盖等[38-40]。其中,风速和土壤湿度在土壤风蚀过程中扮演着至关重要的角色[41]。风速直接影响风蚀动能,风速增大时,近地表气流对土壤颗粒的剪切作用增强,导致更多颗粒脱离地表并参与输移[42]。土壤湿度则通过增强颗粒间的黏结力抑制风蚀,湿润土壤表面形成的微团聚体可显著提高起沙风速阈值[43]。本研究发现,平均风速与近地表(0~60 cm)农田风蚀量呈显著正相关,而土壤湿度和降水量与近地表(0~60 cm)农田风蚀量呈显著负相关性,且平均风速、降水量及土壤湿度对地表80 cm高度农田风蚀量影响不显著(图6)。随着风速增大,农田风蚀量明显增加,但其增幅随高度增加而递减(风速与风蚀量线性回归的斜率随高度增加而减小),说明在离地面越高的地方,风速对风蚀量的影响越小[44],这可能是因为近地表的直接风力作用更强,而高处风速的剪切力减弱,导致风蚀量减少。

降水通过改变地表湿度状况与植被生长进程,从而间接控制风蚀强度。本研究中,2024年春季降水量明显高于2023年,导致地表湿度提升、早期作物返青加快,风蚀量显著降低。这表明降水-湿度-风蚀之间存在密切的链式响应机制。尤其在免耕与秋播处理中,水分响应速度快,生态防护功能更强。土壤湿度与风蚀量呈负相关,这意味着土壤湿度越高,风蚀量越低,但抑制作用随高度增加而递减(土壤湿度与风蚀量线性回归的斜率随高度增加而减小),可能是因为土壤湿度主要影响地表的颗粒黏结,高处的颗粒可能已经被风力带走,土壤湿度的影响减弱[45-46]。风速和土壤湿度对80 cm高度的风蚀量影响不显著意味着该层超出了主要风蚀活动的范围[47]。根据之前的文献,风沙流中的颗粒大部分在较低高度移动,尤其是跃移颗粒通常在30 cm内,超过一定高度后主要以悬浮颗粒为主,这些颗粒的运动受其他因素影响,比如湍流和大气扩散,而不是直接的风速或土壤湿度[48]。此外,土壤湿度(R2为0.084~0.211)对近地表农田风蚀量的解释率大于风速(R2为0.041~0.096)。说明保护性耕作通过减少地表扰动、提升持水能力与降水截留效率,在风蚀高发期有效保持了土壤水分状态。这种水分调控作用增强了颗粒间内聚力与毛管作用,抑制了风蚀颗粒的起动。

总之,春季农田风蚀是一个由气象驱动、土壤属性响应、耕作措施调节的多因子复合过程。保护性耕作通过多路径协同机制(包括风速削减、地表稳固、水分保蓄和降水响应等)显著降低风蚀风险,特别适用于风蚀高敏感区的农田管理与土壤保护实践。

4 结论

本研究基于科尔沁沙地南缘风蚀敏感区为期两年的田间观测,系统评估了不同耕作措施对春季农田风蚀过程的调控效果。

耕作方式对农田风蚀强度具有显著影响。传统春翻处理(如,传统春翻地播种玉米(FY))显著加剧风蚀过程,风蚀量远高于其他处理;而保护性耕作措施(免耕留茬与复种处理)显著降低了风蚀强度,尤其是秋播冬黑麦复种荞麦(HQ)处理效果最为显著,风蚀量较FY处理降低约75%。

风蚀过程具有明显的时间和空间分异特征。风蚀强度随春季观测时间推进逐渐下降,随采样高度增加显著递减,风蚀颗粒主要集中在地表0~60 cm。

风速、土壤湿度和降水量是农田风蚀的主要驱动因子与调节因子。风速与风蚀量呈正相关,而土壤湿度和降水量与风蚀量呈显著负相关。土壤水分通过增强土壤结构稳定性,有效削弱了风力对土壤颗粒的搬运能力,其解释力优于风速,尤其在中低风速条件下作用更为突出。

保护性耕作通过多路径协同机制显著减缓风蚀过程。残茬保留和作物返青提升地表粗糙度、减少风剪切力;提升土壤持水能力,增强风蚀阻力;响应降水过程改善地表环境等。

参考文献

Mineral soil surface crusts and wind and water erosion

[J].

Soil wind erosion,nutrients,and crop yield response to conservation tillage in North China:a field study in a semi-arid and wind erosion region after 9 years

[J].

Contribution of dust emissions from farmland to particulate matter concentrations in North China Plain:integration of WRF-Chem and WEPS model

[J].

Simulating the effect of wind erosion on aeolian desertification process of Horqin Sandy Land and its significance on material cycle:a wind tunnel study

[J].

Tillage effects on soil properties and crop yield after land reclamation

[J].

The effects of wind erosion depending on cropping system and Tillage Method in a semi-arid region

[J].

Wind erosion control with residues and related practices

[J].

农牧交错区农田留茬和秸秆覆盖对地表风蚀的影响

[C].

Crop residue effects on aerodynamic processes and wind erosion

[J].

Optimal windbreak design for wind-erosion control

[J].

Effects of crop residue on wind erosion due to dust storms in Hotan Prefecture,Xinjiang,China

[J].

Critical standing crop residue amounts for wind erosion control in the inland Pacific Northwest,USA

[J].

保护性耕作对土壤风蚀扬尘的防治作用研究

[D].

保护性耕作措施对土壤风蚀的影响

[D].

Ecological and economic benefits of planting winter rapeseed (Brassica rapa L.) in the wind erosion area of northern China

[J].

The physics of wind-blown sand and dust

[J].

Effects of soil conservation measures on wind erosion control in China:a synthesis

[J].

Incorporating crop rotation into the winter wheat-summer maize system to enhance soil multifunctionality and sustainable grain production in the North China Plain

[J].

保护性耕作农田抗风蚀效应多因素回归分析

[J].

A theoretical and wind tunnel investigation of the effect of capillary water on the entrainment of sediment by wind

[J].

Threshold wind velocities for sand movement in the Mescalero Sands of southeastern New Mexico

[J].

A method for establishing the critical threshold for aeolian transport in the field

[J].

Humidity control of particle emissions in aeolian systems

[J].

A field‐scale analysis of the dependence of wind erosion threshold velocity on air humidity

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号