0 引言

土壤水分作为降水、地表水和地下水之间的纽带,在水文循环中起着至关重要的作用,对农业生产和水循环均有较大影响,而且对生态规划、水资源管理等都具有十分重要的意义[1-3]。近年来,全球气候变暖和水文循环的加剧,以及干旱和洪涝灾害的增多,已经明显威胁到了水资源的可利用性[4]。在干旱半干旱区,土壤水分作为水资源的重要组成部分,是维持植被生长发育的重要限制因子,也是维持旱区农业生产和可持续发展的关键[5-8]。土壤水分时空动态在气候变化、农业发展、水资源管理等方面都具有重要的应用价值[1]。比如,在农业生产中,土壤水分动态会直接影响作物生长和水分利用情况,而对土壤水分的准确评估将大幅提升抗旱效率[2,9]。同时,多层土壤水分是作物根系吸水和蒸腾作用的重要水源[10]。受降水、地形、植被类型、土壤性质和人类活动等多种因素的影响,土壤水分在时间和空间上表现出高度的变异性[11-12]。

中国北方干旱半干旱区生态环境脆弱,近年来,全球气候变暖和人类不合理的社会、经济活动,加之降水的稀缺和不确定性,以及对地下水资源的过度开发,使得荒漠地区地下水位明显下降,原生植被大部分处于缺水状态,加剧了荒漠植被的衰退[13-15]。沙漠化不但威胁和破坏人类赖以生存的生态环境,而且制约着区域经济发展,引起自然灾害。沙漠化土地的生态恢复与植被重建具有重大的生态和经济效益[16]。学者对干旱半干旱地区土壤水分的时空动态特征及其与降水的关系开展了大量研究[17]。如,Zhang等[18]指出植被恢复后,干旱荒漠化地区土壤水分平衡发生了显著变化。Cheng等[19]在干旱区开展了大量的深层渗漏研究,发现人类活动改变了沙区降水在陆地表层的分布。张日升等[20]对科尔沁沙地南缘不同土地利用类型下土壤水分变化特征研究显示,不同土地利用类型下土壤水分动态具有明显的季节性特征,且与降雨量变化规律基本一致。

近年来,随着全球气候变化,降水格局改变,如极端干旱和极端降水事件频繁发生、干旱年和湿润年等降水年型也不断出现[24],从而导致降水可预测性难度增大。通过时间序列分析,可以反映土壤水分与降水、蒸发之间的相关关系,量化评价不同深度土壤水分对降水响应的滞后程度[25-26]。然而,受降水、蒸发、植被、地形和土壤特性等因素影响,土壤水分时间序列分析结果在不同的研究区域和土地类型中存在显著差异。作为中国四大沙地之一的科尔沁沙地,生态环境脆弱,水资源是该地区植被生长的主要限制因素,土壤水分成为其生态系统稳定和正常运转的关键因素[27]。该地区的土壤水分状况及其与降水和蒸发动态变化的关系,已成为中国干旱地区最重要的研究领域[25]。目前为止,针对科尔沁沙地土壤水分的时间序列分析相关研究甚少,因此,有必要应用时间序列分析对科尔沁沙质草地土壤水分进行较为深入的研究。

在本研究中,于2017—2019年的5—9月进行野外采样测量不同土壤深度的土壤水分含量,结合同期降水量和蒸发量,通过时间序列分析方法研究科尔沁沙地沙质草地土壤水分与降水、蒸发之间的相关性。分析沙质草地土壤水分含量时间序列的动态特征;探讨降水、蒸发及土壤水分序列的自相关性;通过协相关系数研究沙质草地土壤水分与降水、蒸发之间的相关关系。本研究期望为荒漠化治理和植被建设提供理论依据和指导作用。

1 研究区概况

研究区位于科尔沁沙地中南部的奈曼旗境内,地理位置42°14′—43°32′N、120°19′—121°31′E,平均海拔360 m。地貌以固定、半固定沙地为主(占80%),形态主要是梁窝状沙丘、沙垄和灌丛沙堆等;流沙沙丘主要是新月形沙丘和沙丘链,占沙地总面积的17.5%。该地区属于温带半干旱大陆性季风气候;年降水量350~500 mm,年平均气温3~7 ℃,春季平均风速4.2~5.9 m∙s-1。研究区的沙质草原生态环境脆弱,易发生沙漠化[28]。

2 研究方法

2.1 样地选取

在研究区选取具有代表性的一块沙质草地作为研究样地(42.938°N、120.713°E,海拔357 m),多年生黄蒿(Artemisia scoparia)和白草(Pennisetum flaccidum)是沙质草地的优势种,植被盖度为80%,干扰程度为5%[29]。

2.2 数据收集

在样地挖掘3个1.5 m土壤剖面,每个剖面分7层取土壤样品:0~20、20~40、40~60、60~80、80~100、100~120、120~140 cm。其中,用环刀取原状土用于测量土壤容重。另取适量土样带回实验室,自然风干后测量土壤有机质和机械组成。土壤有机质用重铬酸钾外加热法测量;机械组成过2 mm筛孔,用干筛法进行土壤颗粒分组:将土壤颗粒分为三级:2~0.1 mm中粗沙、0.1~0.05 mm细沙和<0.05 mm黏粉粒。容重、有机质和机械组成为3个重复的平均值。

采用CNC100(北京)型中子水分仪测定土壤水分含量。在样地上等间距埋设3个深度为2 m的中子水分仪,用于定期观测沙质草地0~140 cm深度的土壤水分含量,每隔20 cm一个土层。每年5—9月测定,连续3年(2017—2019年)。每10天测定一次土壤水分,每次重复测定3次。3个中子水分仪的测量值采用传统烘干法进行校准,计算其平均土壤水分含量用于分析。

为减少放牧等人为干扰,用围栏对样地进行保护,使其干扰程度<5%。同期的降水量和蒸发量由奈曼沙漠化研究站的气象站提供。根据现有研究方法[26],本研究中通过监测时间间隔10天内的累积降水量和蒸发量,获取与土壤水分同步的降水量和蒸发量时间序列数据。

2.3 时间序列分析

2.3.1 自相关性分析

时间序列分析中常用自相关系数反映不同时期观测值的相互关系。若某时间序列

式中:

时间序列自相关系数越接近于1,说明该序列具有较高的正相关;自相关系数越接近于-1,说明该序列具有较高的负相关;如果自相关系数越接近于0,表明该序列的自相关性很弱,或者该序列是不相关序列。

2.3.2 协相关性分析

对于两个时间序列,无论二者的采样尺度是否相同,变异性是否相似,只要两序列在时间上同步,都可以通过协相关系数反映两序列的相关性。两个采样时间间隔相同,且具有

式中:

式中:

2.4 数据分析

为提高数据运算精度,减少运算次数,对原始数据进行标准化处理,数据标准化的公式为:

式中:

采用Excel和SPSS分析软件对土壤水分序列与降水序列、蒸发序列进行自相关及协相关分析。

3 结果与分析

3.1 土壤理化性质

土壤容重在土壤中间层(40~100 cm)较小,浅层和深层较大;而有机质含量土壤中间层较大。土壤机械组成中,0~20 cm中粗沙含量最高,几乎达50%,而其余各土层基本以细沙含量较高。随土层深度增加,中粗沙含量逐渐减少,黏粉粒含量逐渐增加,但细沙含量随土层变化较为复杂(表1)。

表1 样地土壤理化性质

Table 1

| 土层深度/cm | 容重/(g·cm-3) | 有机质含量/(g·kg-1) | 土壤粒级分布/% | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 2~0.1 mm | 0.1~0.05 mm | <0.05 mm | |||

| 0~20 | 1.61 | 3.19 | 49.13 | 35.14 | 14.21 |

| 20~40 | 1.58 | 2.73 | 30.35 | 49.13 | 18.69 |

| 40~60 | 1.53 | 3.41 | 20.19 | 45.10 | 32.97 |

| 60~80 | 1.51 | 3.30 | 13.98 | 40.81 | 43.32 |

| 80~100 | 1.53 | 3.41 | 7.98 | 48.08 | 42.53 |

| 100~120 | 1.55 | 3.25 | 6.35 | 48.69 | 43.26 |

| 120~140 | 1.56 | 3.12 | 5.54 | 48.15 | 44.57 |

3.2 降水量和蒸发量变化

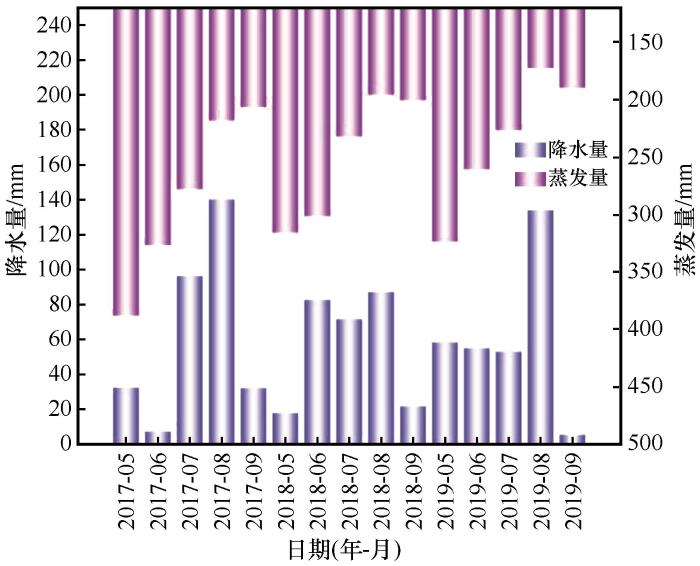

同期降水量和蒸发量变化分析表明,2017—2019年生长季均8月降水量最多,而9月较少(图1)。不同年份降水随月份的变化规律较为复杂。研究时段内蒸发量均以5月最高,其次是6、7月,而8月和9月蒸发量相对较低。

图1

3.3 土壤水分含量统计特征

表2 土壤水分含量统计特征 (%)

Table 2

土层深度 /cm | 统计指标(n=45) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 变异系数 | |

| 0~20 | 1.17 | 19.19 | 6.44 | 4.74 | 0.74 |

| 20~40 | 3.52 | 20.32 | 8.98 | 4.99 | 0.56 |

| 40~60 | 4.34 | 24.10 | 11.03 | 4.87 | 0.44 |

| 60~80 | 6.05 | 21.87 | 10.88 | 4.35 | 0.40 |

| 80~100 | 5.41 | 18.92 | 9.22 | 3.47 | 0.38 |

| 100~120 | 5.00 | 13.31 | 7.50 | 2.19 | 0.29 |

| 120~140 | 5.90 | 12.97 | 7.51 | 1.90 | 0.25 |

3.4 数据平稳性检验

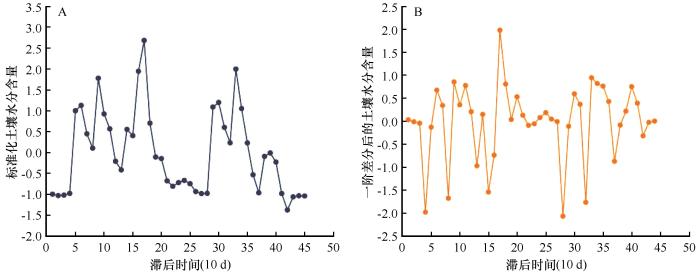

图2

图2

40~60 cm土壤水分含量序列(A),一阶差分后的40~60 cm土壤水分含量序列(B)

Fig.2

Soil moisture sequence of 40~60 cm (A) and Soil moisture sequence of 40~60 cm after first-order difference (B)

3.5 时间序列的自相关性分析

3.5.1 土壤水分含量时间序列自相关性分析

对沙质草地不同土层的土壤水分含量序列进行差分处理后,开展自相关分析(表3),结果表明,第一个滞后时距(k=1,即10 d)时,较深层(>60 cm)土壤水分含量具有较高的正相关,即前期较高的土壤水分含量可以持续一定时间(至少10 d);而较浅层(<60 cm)的土壤水分含量则表现出一定程度的负相关,说明深层土壤水分含量自相关性强于浅层土壤水分含量。在第二个滞后时距(k=2)时,较浅层土壤水分含量存在一定程度的负相关,而在第三个滞后时距(k=3)时,不同深度土层的土壤水分含量均存在一定程度的负相关。这表明随着滞后时距的增加,各土层土壤水分含量的自相关性较为复杂,没有明显的规律可循。

表3 不同滞后时距下各土层土壤水分含量自相关系数

Table 3

| 滞后时距(10 d) | 土层深度/cm | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0~20 | 20~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 | 120~140 | |

| k=1 | -0.128 | -0.213* | -0.104 | 0.263* | 0.396* | 0.244* | 0.351* |

| k=2 | -0.243* | -0.156 | -0.177 | 0.166 | 0.127 | 0.148 | 0.049 |

| k=3 | -0.044 | -0.147 | -0.108 | -0.223* | -0.224* | -0.158 | -0.105 |

| k=4 | -0.067 | 0.036 | 0.064 | -0.225* | -0.210* | -0.109 | -0.176 |

| k=5 | -0.034 | -0.089 | -0.011 | -0.194 | -0.158 | -0.090 | -0.125 |

| k=6 | 0.059 | 0.015 | -0.058 | -0.139 | -0.142 | -0.098 | -0.143 |

3.5.2 降水、蒸发量时间序列自相关分析

降水量和蒸发量序列的自相关分析结果表明(表4),在第一、第二、第三滞后时距下,降水量序列具有一定程度的负相关,而在第四、第五滞后时距下,降水量序列有一定程度的正相关,但相关性都不显著。从整体变化来看,降水量序列不存在明显的自相关性,这主要是因为降水量序列是相对独立的时间序列,前期的降水对后期没有显著影响。与降水量序列类似,蒸发量序列的自相关性也较弱,这说明蒸发量序列也是相对独立的序列,前期的蒸发量对后期没有显著影响。

表4 不同滞后时距下累积降水量与蒸发量的自相关系数

Table 4

| 气象因子 | 滞后时距(10 d) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| k=1 | k=2 | k=3 | k=4 | k=5 | k=6 | |

| 降水量/mm | -0.143 | -0.113 | -0.195 | 0.169 | 0.164 | -0.029 |

| 蒸发量/mm | -0.109 | -0.114 | -0.119 | 0.024 | 0.196 | -0.031 |

3.6 土壤水分含量与降水、蒸发量之间的协相关分析

3.6.1 土壤水分含量与降水量的协相关分析

在时段k=0时,浅层土壤水分含量与降水量之间的相关系数大于深层土壤(表5)。0~20 cm土层土壤水分含量相关系数最大(0.64),即10 d内的降水量对浅层土壤水分含量的影响明显大于对深层土壤水分的影响。随着滞后时距增加,不同土层的土壤水分含量与降水量之间的相关性呈现出减弱的趋势。不同土层土壤水分含量与降水量的相关性随滞后时距的增加而明显变化,说明不同土层土壤水分含量受降水量影响在时间上具有较大的差异。

表5 不同滞后时距下的累积降水量与土壤水分含量之间的协相关系数

Table 5

滞后时距 (10 d) | 土层深度/cm | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0~20 | 20~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 | 120~140 | |

| k=0 | 0.643** | 0.603** | 0.530** | 0.131 | 0.103 | 0.102 | 0.103 |

| k=1 | 0.224* | 0.320* | 0.273* | 0.113 | 0.147 | -0.184 | -0.122 |

| k=2 | -0.208* | -0.231* | -0.207* | 0.034 | 0.044 | 0.090 | 0.016 |

| k=3 | -0.095 | -0.175 | -0.120 | -0.182 | -0.151 | 0.004 | 0.073 |

| k=4 | 0.040 | 0.107 | 0.091 | 0.106 | 0.010 | -0.133 | -0.079 |

| k=5 | 0.094 | 0.108 | 0.100 | 0.101 | 0.019 | 0.084 | 0.029 |

3.6.2 土壤水分含量与蒸发量的协相关分析

k=0时,浅层土壤水分,特别是60 cm以上土壤水分含量与蒸发量具有明显的负相关关系,说明浅层土壤水分更容易因为蒸发而损耗,但80 cm以下土壤水分含量与蒸发量相关性不显著。随滞后时距的增加,各土层土壤水分含量与蒸发量的相关性的变化规律较为复杂(表6)。

表6 不同滞后时距下累积蒸发量与土壤水分含量协相关系数

Table 6

滞后时距 (10 d ) | 土层深度/cm | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0~20 | 20~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 | 120~140 | |

| k=0 | -0.300* | -0.255* | -0.229* | -0.154 | 0.005 | 0.150 | 0.130 |

| k=1 | -0.292* | 0.120 | 0.062 | 0.278* | 0.109 | 0.066 | 0.092 |

| k=2 | 0.286* | 0.241* | 0.148 | 0.057 | 0.157 | 0.039 | 0.062 |

| k=3 | 0.092 | -0.096 | -0.031 | 0.011 | 0.140 | 0.124 | -0.023 |

| k=4 | 0.183 | -0.191 | -0.137 | -0.137 | -0.109 | 0.064 | -0.009 |

| k=5 | -0.146 | -0.013 | -0.064 | -0.158 | -0.128 | -0.105 | -0.038 |

4 讨论

本研究发现第一个滞后时距(10 d)时,较深层(>60 cm)的土壤水分含量具有较高的正相关,而较浅层(<60 cm)土壤水分含量则表现出一定程度的负相关,随着滞后时距的增加,各土层土壤水分含量的自相关性较为复杂。这与相关研究结果有所差异,如白冬妹等[33]在黄土丘陵林地的研究表明第一个滞后时距下,20 cm和80 cm土壤水分含量自相关性呈现一定的负相关,而160 cm土壤水分含量具有一定的正相关;随滞后时距的增加,各土层土壤水分含量的自相关性没有明显的变化规律可循。王贺年等[26]研究认为土壤含水量具有高度的自相关性,其中20~40 cm土层自相关性最大。刘苑秋等[34]对江西红壤区森林土壤水分含量的分析表明不同森林类型0~40 cm土壤水分含量均具有较强的自相关性,随土层深度增加,土壤水分含量的自相关性逐渐增大。土壤水分的非饱和运动是一个长期的、持续的、缓慢的过程,因此,前期土壤水分含量会对后期土壤水分有一定程度的影响。但由于研究区、植被、土壤质地、气象要素、土壤水分监测间隔等不同,各研究结果差异较大。随着滞后时距的增加,土壤水分含量自相关性变得复杂,这主要是由于在这一阶段长期土壤蒸发、植被蒸腾作用以及降水入渗的共同影响所致。当滞后时距较长(大于10 d)时,土壤水分含量的自相关性会逐渐减弱。

王晓燕等[25]对红壤坡地研究发现,降水对土壤表层(0~30 cm)水分的影响比深层(30~100 cm)显著,对土壤表层水分的影响时间可持续8 d,而深层规律性不显著。王贺年等[26]研究表明降水量与土壤水分含量在时间上有显著的相关性,土壤水分含量主要受当月和前月的降水量影响,不同土层受降水影响时间有所不同,如0~20 cm土层主要受当月降水量的影响。刘苑秋等[34]研究认为当月及前月降水量与不同土层当月土壤含水量的相关性均随着土层深度的加深而增大。而王晓燕等[25]对茶园和农作区的研究表明降水量对土壤水分含量的影响强度由土壤表层到深层不断减弱。本研究中沙质草地在滞后时距k=0时,浅层土壤水分含量与降水量的相关性强于深层土壤水分含量与降水量的相关性,这是因为沙质土壤浅层的土壤水分含量比深层土壤水分含量更容易受降水量影响[22]。随着滞后时距的增加,不同土层的土壤水分含量与降水量之间的相关性呈现出减弱的趋势。刘苑秋等[34]研究认为表层土壤水分主要通过蒸发损失,而深层土壤水分的变化受植被根系等其他因素的影响,导致各土层当月土壤含水量与当月蒸发量之间的相关关系均表现为随土壤深度的增加而减小。本研究中对土壤水分含量和蒸发量的相关性分析表明,在滞后时距k=0时,蒸发量与浅层土壤水分含量之间存在显著的负相关关系。

5 结论

通过时间序列分析了科尔沁沙地2017—2019年5—9月沙质草地0~140 cm土层的土壤水分含量时间序列与累积降水量、蒸发量之间的相关性。结果表明,降水量序列和蒸发量序列是相对独立的时间序列,不存在明显的自相关性。较深层土壤(>60 cm)水分具有较高的正的自相关性,而浅层土壤(<60 cm)则表现出一定程度的负自相关性。随着滞后时距的增加,各土层土壤水分含量的自相关性逐渐降低;降水量对浅层土壤水分含量的影响明显高于深层土壤水分含量;随着滞后时距的增加,不同土层的土壤水分含量与降水量之间的相关性呈现出减弱的趋势;浅层土壤水分含量与蒸发量序列之间存在明显的负相关关系,随着滞后时距的增加,土壤水分含量与蒸发量之间的相关性变得较为复杂。

参考文献

Daily multistep soil moisture forecasting by combining linear and nonlinear causality and attention-based encoder-decoder model

[J].

Time series analysis and temporal stability of shallow soil moisture in a high-fill slope of the loess plateau,China

[J].

Identification of irrigation events using Bayesian statistics-based change detection and soil moisture measurements

[J].

乌兰布和沙漠固沙梭梭林生长季土壤水分动态研究

[J].

典型固沙植物种子萌发和幼苗生长对土壤水分的响应

[J].

Using remote sensing and machine learning to generate 100 cm soil moisture at 30-m resolution for the black soil region of China: implication for agricultural water management

[J].

Depth extrapolation of field-scale soil moisture time series derived with cosmic-ray neutron sensing (CRNS) using the soil moisture analytical relationship (土壤水分AR) model

[J].

Stable isotope analysis of water sources for Tamarix laxa in the mega-dunes of the Badain Jaran Desert, China

[J].

Long-term water balance variation after revegetation on the southeastern edge of the Tengger Desert

[J].

An ecohydrological perspective of reconsented vegetation in the semi-arid region in drought seasons

[J].

Application of time series analysis in soil moisture of fixed dune on Korqin Sandy Land,Northern China

[J].

Relative effects of precipitation variability and warming on tallgrass prairie ecosystem function

[J].

Climate Change 2021:the physical science basis

[R].

Effect of vegetation on the temporal stability of soil moisture in grass-stabilized semi-arid sand dunes

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号