0 引言

土地利用变化作为景观格局演变的核心驱动力,深刻改变着生态系统的结构和功能[8-10]。这种变化通过改变地表覆被类型直接重塑景观组成,而景观格局的演变又反作用于土地利用决策,形成复杂的动态反馈机制。农业扩张[11]、城镇化建设[12]和生态工程[13]等人类活动会显著改变景观的破碎度、连通性和多样性特征。退耕还林工程通过增加林地斑块面积,有效降低了景观破碎化程度,显著提升了生态系统服务功能[14];而油气资源开发则导致建设用地斑块呈分散分布,加剧了景观异质性[15]。同时,景观格局特征也会制约土地利用方式的选择空间[16-17]。在全球气候变化背景下,深入探索土地利用优化对景观多功能性的调控机制,不仅有助于实现生态保护与经济发展的平衡,更能为区域可持续发展提供更精准的空间治理方案,这也成为当前科学研究和政策导向共同焦点。

作为黄土高原的生态环境脆弱区和水土流失重灾区,黄土高原沟壑区内塬面、塬坡、沟坡地貌构造分布明显,沟头向塬面的溯源侵蚀、沟道的下切作用和坡面的侧向发育使沟壑区地表破碎、沟壑纵横、水土流失严重。为此,政府实施了一系列治理沟壑区侵蚀的植被措施、工程措施和农业措施等,这引起了土地利用的显著变化,在空间上形成明显的异质性特征。本研究以地处黄土高原沟壑区的甘肃省庆阳市为典型区,基于2000—2020年的土地利用变化数据,依托ArcGIS空间分析技术和Fragstats景观模型,选取景观格局指数,结合土地利用转移矩阵方法,系统解析该区域景观格局演变与土地利用的耦合关系,旨在深化景观格局-生态过程相互作用机制的认识,为协调区域人地关系、推进黄土高原生态治理提供科学依据和技术支撑。

1 研究区概况

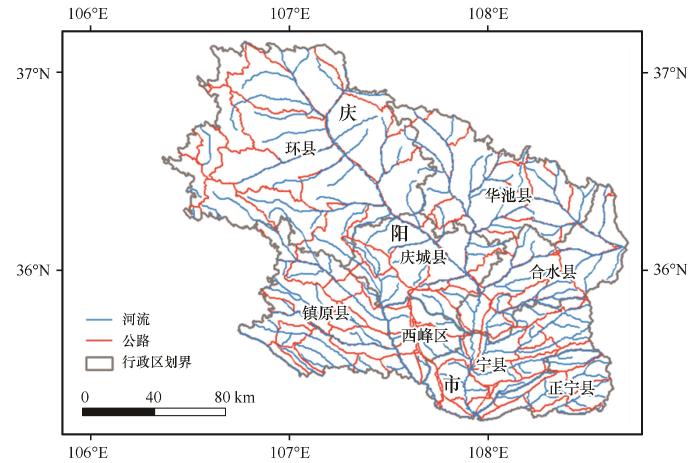

研究区深居内陆,属温带大陆性气候。日照充足,光能丰富,多年平均蒸发量1 306.1 mm,年日照时数平均在2 250~2 600 h。年平均气温7~10 ℃,其特点是冬季雨雪少,寒冷时间长;夏季气温高,时间短;秋季降温快,阴雨多。多年平均降水量468.1 mm,但地域分布不均,东南多西北少,多集中在夏季7、8、9月,占年降水的一半以上。

图1

2 数据与方法

2.1 数据来源

本研究采用的土地利用数据来自中国科学院资源环境科学数据中心(

2.2 土地利用动态变化研究

土地利用转移矩阵。土地利用转移矩阵是分析该区域土地利用/覆被变化(LUCC)的重要工具,通过构建不同时期的土地类型转换关系矩阵,定量揭示土地利用变化的数量、方向和速率。矩阵表达式为:

式中:T表示土地利用转移矩阵;

景观格局指数选取。景观格局指数可以反映景观结构组成和空间配置等方面特征。本文结合研究实际需求,主要从斑块类型和景观水平层次开展研究,并选取表征面积、聚集度、形状和多样性测量等的景观格局指数进行计算。在类型水平上选取斑块密度(Patch Density, PD)、最大斑块指数(Largest Patch Index, LPI)、景观形状指数(Landscape Shape Index, LSI)、斑块内聚指数(Patch Cohesion Index, COHESION);在景观水平上选取了蔓延度指数(Contagion, CONTAG)和香农多样性指数(Shannon’s Diversity Index, SHDI),所有景观格局指数计算方法详见文献[20]。

2.3 数据分析方法

应用ArcGIS10.2软件处理研究区2000、2005、2010、2015、2020年的土地利用数据,获取分析景观格局指数需要的数据。通过Fragstats4.3软件计算土地利用类型的景观格局指数。利用JMP18.0软件分析景观格局指数与土地利用类型之间的Pearson相关性。采用逐步线性回归分析景观指数与社会经济和自然环境因素之间的关系。

3 结果与分析

3.1 土地利用结构与数量变化

从土地类型组成来看,研究区草地面积最大(表1),约占总面积的50%,耕地、林地、建设用地、水域和未利用地约占总面积的50%。2000—2020年,土地利用结构发生显著变化。耕地面积持续减少,从2000年的10 565.7 km2降至9 673.0 km2,减少了892.7 km2;林地面积在2000—2005年显著增长,从3 132.6 km2增至3 537.3 km2,可能与这一时期的退耕还林政策有关,2005—2020年林地面积保持相对稳定。草地面积呈波动起伏的状态,在2000—2005年呈降低的趋势,2005—2020年呈现逐渐增长的趋势,从12 867.5 km²增至13 374.2 km2,增加了506.7 km2。建设用地持续扩张,从297.5 km2增至450.2 km2,增幅达51.3%。水域面积变化较小,未利用地面积从1.3 km²增至8.9 km²。

表1 2000—2020年研究区土地利用类型面积变化 (km2)

Table 1

| 土地类型 | 年份 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | |

| 耕地 | 10 565.7 | 10 312.0 | 10 054.5 | 10 002.9 | 9 673.0 |

| 林地 | 3 132.6 | 3 537.3 | 3 539.2 | 3 535.8 | 3 548.7 |

| 草地 | 13 060.7 | 12 867.5 | 13 074.0 | 13 093.3 | 13 374.2 |

| 水域 | 75.4 | 75.1 | 70.4 | 73.8 | 72.5 |

| 建设用地 | 297.5 | 339.4 | 389.7 | 415.0 | 450.2 |

| 未利用地 | 1.3 | 1.3 | 4.7 | 6.7 | 8.9 |

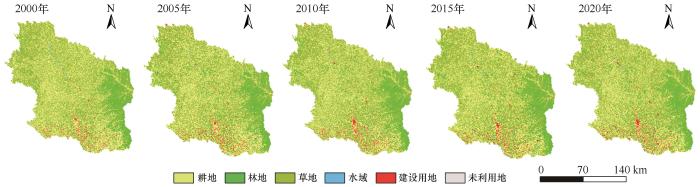

空间上林地集中分布在研究区东部,总体上耕地和草地呈交错分布的状态,研究区的西北部和南部分别有较大面积草地,中部分布有较大面积的耕地,而建设用地主要分布在南部区域(图2)。2000—2020年,研究区土地类型的空间分布相对稳定,主要的变化为在研究区的中部2010年之后出现了零星的林地、南部2010年之后建设用地明显增加。

图2

图2

2000—2020年研究区土地类型空间变化

Fig.2

Spatial changes of land types in the study area from 2000 to 2020

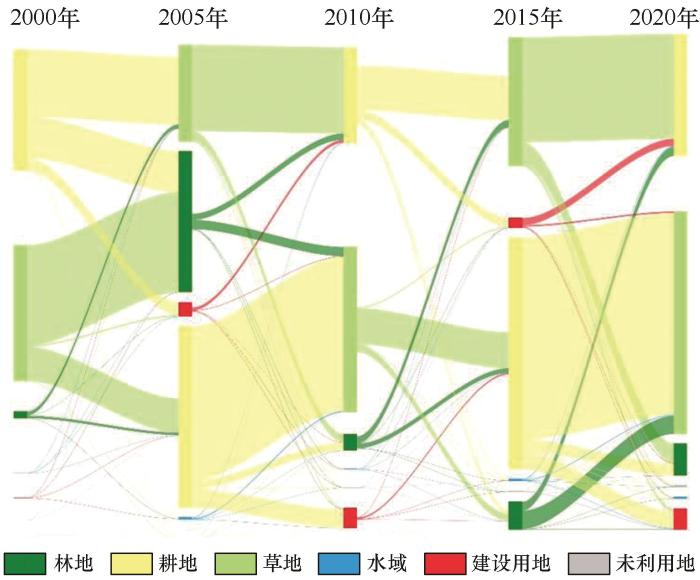

3.2 土地利用转移特征

对2000—2020年研究区土地利用转移矩阵分析(图3),区域土地利用类型发生显著的动态变化。2000—2005年,耕地面积减少了253.75 km2,其中202.02 km2转为草地,123.78 km2转为林地,38.52 km2转为建设用地。林地面积增加主要来自耕地和草地(301.13 km2),建设用地的扩张主要来自耕地。草地内部稳定性相对较高,水域和未利用地面积变化较小。2005—2010年,耕地面积持续减少,其中464.44 km2转为草地,55.19 km2转为建设用地,23.52 km2转为林地。同时建设用地进一步扩张,说明这一时期城镇化速度加快。值得注意的是这一时期水域面积减少,0.65 km2转为未利用地,这可能与气候变化以及水资源管理政策有关。2010—2015年,土地利用变化趋缓,耕地减少幅度降低,转为草地和建设用地的面积分别为133.16 km2和27.05 km2,林地和草地面积基本稳定,其中仅21.63 km2草地转为林地,107.52 km2草地转为耕地,值得关注的是这一时期未利用地呈现增长趋势,并且主要来自耕地、草地和水域,这可能意味着发生了一定程度土地退化。2015—2020年,耕地减少加剧,其中606.77 km2转为草地,49.74 km2转为建设用地,草地面积显著增加,其转入量主要来自耕地和林地(54.36 km2),建设用地持续扩张,主要来自耕地、草地和未利用土地,未利用地面积显著增加,转入来源更加多元化,这可能与人类活动和气候变化有关。

图3

图3

2000—2020年研究区土地利用转移

Fig.3

Land use transitions in the study area from 2000 to 2020

3.3 景观指数的时空变化

2000—2020年,研究区景观指数随时间并无明显的变化趋势(表2),说明景观格局整体上比较稳定,这可能与研究区近些年来实施的生态保护政策有关。整体而言,研究区平均斑块密度高达0.7862个·km-2,景观形状指数为136.84,说明研究区整体景观水平上破碎度较高。景观水平上平均蔓延度指数和平均斑块内聚指数分别为61.67和97.55,说明优势景观空间链接性较好,并且相同类型斑块的空间连接程度高。香农多样性指数平均值为1.059,处于较高水平,说明研究区景观类型多样性程度较高。

表2 2000—2020年研究区景观指数的变化趋势

Table 2

| 年份 | 斑块密度/(个·km-2) | 最大斑块指数 | 景观形状指数 | 斑块内聚指数 | 蔓延度指数 | 香农多样性指数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000 | 0.792 | 4.448 | 136.13 | 97.31 | 62.36 | 1.035 |

| 2005 | 0.779 | 3.840 | 138.54 | 97.37 | 61.55 | 1.059 |

| 2010 | 0.776 | 3.701 | 136.30 | 97.72 | 61.55 | 1.063 |

| 2015 | 0.795 | 3.759 | 135.43 | 97.84 | 61.50 | 1.067 |

| 2020 | 0.789 | 3.771 | 137.80 | 97.53 | 61.39 | 1.069 |

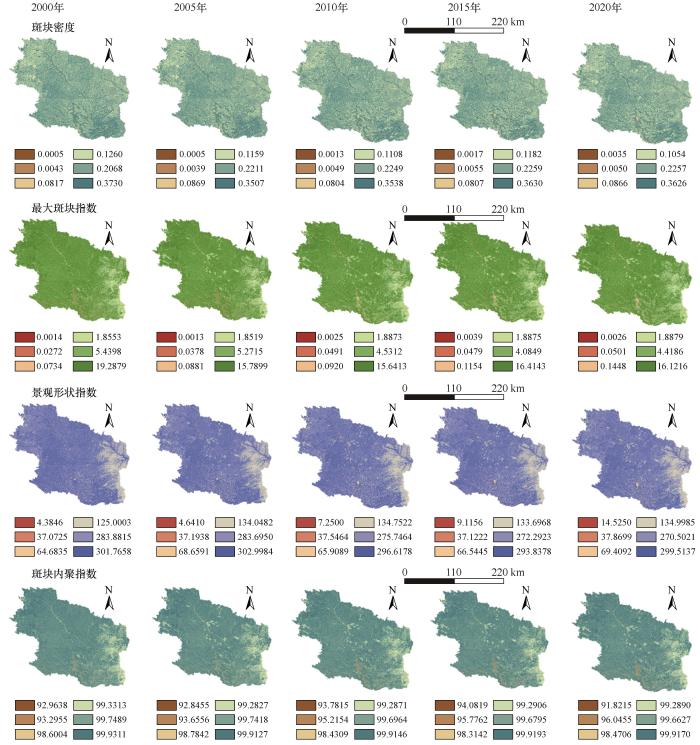

随着时间推移,研究区4种景观指数的空间分布特征并没有表现出明显不同(图4)。总体上研究区西北部斑块密度较小,最大斑块指数、景观形状指数和斑块内聚指数较大,说明该区域斑块具有相对较高的生态优势,生境连续性较好,但斑块形状更复杂;中部区域斑块密度、最大斑块指数、景观形状指数和斑块内聚指数均较大,意味着斑块面积分布离散化、破碎化程度更高,但生境连续性相对较好;东南边缘区域斑块密度、最大斑块指数、景观形状指数、斑块内聚指数均较小,说明景观类型相对单一、斑块形状规则,但相同类型斑块的空间连接程度相对较差。

图4

图4

2000—2020年研究区景观指数空间变化

Fig.4

Spatial changes in landscape indices in the study area (2000-2020)

3.4 景观格局变化的驱动力

景观格局的变化受到不同土地类型数量和面积的直接影响(表3)。研究区耕地面积变化与香农多样性指数呈显著负相关,说明耕地作为农业景观,其规模和分布有利于形成均质的景观格局,耕地面积的增加会降低景观多样性;林地面积与最大板块指数和蔓延度指数呈显著负相关,与香农多样性指数呈显著正相关,这意味着林地增加可提高景观的多样性,但由于景观斑块分散,会降低景观的聚集度;建设用地与香农多样性指数呈显著正相关,则建设用地扩张和城镇化加剧会引入新的景观类型,增加景观多样性。草地面积与各景观指数的相关性较弱,说明草地面积的变化对景观整体格局影响有限。水域和未利用土地面积变化较小,对景观格局产生的影响较低。

表3 研究区土地类型面积变化与景观格局指数的相关性

Table 3

| 土地类型 | 景观指数 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 斑块密度 | 最大斑块指数 | 景观形状指数 | 斑块内聚指数 | 蔓延度指数 | 香农多样性指数 | |

| 耕地 | -0.0191 | 0.7714 | -0.1265 | -0.5854 | 0.8296 | -0.8860* |

| 林地 | -0.4055 | -0.9870* | 0.3195 | 0.5981 | -0.9898* | 0.9628* |

| 草地 | 0.3939 | -0.1652 | -0.0866 | 0.2420 | -0.2512 | 0.3566 |

| 水域 | 0.4737 | 0.6556 | 0.1533 | -0.6264 | 0.5376 | -0.5925 |

| 建设用地 | 0.0913 | -0.7855 | 0.0074 | 0.6871 | -0.8313 | 0.9024* |

| 未利用地 | 0.2935 | -0.5982 | -0.1174 | 0.6303 | -0.6587 | 0.7595 |

尽管土地利用变化是区域景观格局的直接驱动因素,但是土地利用方式、规模等往往是人类活动和气候变化的直观反映。为了进步分析景观格局变化的驱动力,以研究时段庆阳市的地区生产总值(X1)、总人口(X2)、粮食产量(X3)、肉类产量(X4)、用电量(X5)和公路里程(X6)等社会经济指标以及平均温度(X7)和总降水量(X8)等自然环境指标为自变量,以各项景观指数为因变量,通过逐步回归分析发现,地区生产总值和总人口是最大斑块指数、蔓延度指数和香农多样性指数的主要驱动因素,总降水量和粮食产量分别是斑块密度和斑块内聚指数的驱动因素,而景观形状指数受总人口和用电量的显著影响(表4)。

表4 研究区社会经济和自然因素与景观格局指数的关系

Table 4

| 景观格局指数 | 回归方程 | R2 | P |

|---|---|---|---|

| 斑块密度 | Y = 4.078×10-5X8+0.766 | 0.149 | 0.047 |

| 最大斑块指数 | Y = -2.27×10-7X1+0.057X2-10.175 | 0.695 | <0.001 |

| 景观形状指数 | Y = -0.239X2+1.339×10-7X5+195.08 | 0.358 | 0.007 |

| 斑块内聚指数 | Y = 0.006X3+96.828 | 0.804 | <0.001 |

| 蔓延度指数 | Y = -2.563×10-7X1+0.063X2-46.278 | 0.622 | <0.001 |

| 香农多样性指数 | Y = 8.171×10-9X1-0.002X2 +1.463 | 0.730 | <0.001 |

4 讨论

黄土高原生态环境脆弱,对气候变化敏感,区域发展曾经面临土壤侵蚀严重、植被稀疏、人口压力大、生产力低下、黄河泥沙含量巨大等突出问题。近年来受到水土流失治理工程、退耕还林还草工程等生态建设工程的影响,土地利用类型发生较大变化。本研究通过研究黄土高原典型代表庆阳市土地利用变化特征,发现2000—2020年该地区呈现出“四增二减”的总体特征。林地、草地、建设用地和未利用土地面积增加,耕地和水域面积减少。在2000—2005年和2015—2020年两个阶段耕地面积减少最多,草地面积在波动中上升,这与国家退耕还林还草政策的实施相吻合,因此政策驱动是耕地减少的主要原因[21]。这与黄土高原其他区域的研究结论一致。石金鑫等[22]对陕北黄土高原的景观格局研究发现,在退耕还林/草生态工程的影响下景观格局变化明显,主要表现为斑块面积、形状指数、耕地百分比的降低, 以及林地百分比、草地百分比和林地连通性的上升。

土地利用转移矩阵分析表明,耕地减少主要转化为草地和建设用地,在2000—2005年转化量最大,与西部大开发战略的生态建设相呼应。林地的增加主要来自耕地和草地的转化,在2010年后增速趋缓,说明随着多年来水保林的建设,宜林区域基本接近饱和状态。建设用地的扩张主要是占用耕地,在2015—2020年呈现出多元化的趋势,可能与耕地保护政策有关;而未利用地面积增加了7.58 km²,主要来源于水域和草地的转化,这可能意味着研究区局部地区存在一定程度的生态退化风险[23]。总体而言,退耕还林还草工程直接主导了耕地向林地草地的转化,而城镇化战略则推动了建设用地的扩张[24],因此,政策因素在黄土高原土地利用变化中起着关键作用[25]。水域面积的减少和未利用地的增加可能与地区气候变化有关。此外,农业结构调整[26]和矿产资源开发[27]等人类活动也在不同程度上影响着土地利用格局的演变。

景观指数是反映景观结构与空间格局的定量指标,定量化描述、分析和研究土地利用景观类型的数量、各类型所占比例以及土地利用景观多样性等指标,目前已成为景观生态学领域常用分析方法。本研究中,庆阳市东部分布较大面积林地,西北部分布较大面积草地,景观类型相对单一;而研究区中部和南部耕地、草地和建设用地交错分布,破碎化程度较高,具体表现为斑块密度PD高值区主要出现在这些区域。最大斑块指数LPI 和景观形状指数LSI沿西北向东南方向呈降低趋势,高值区分布在研究区的西北部和中部,低值区分布在研究区的东南边缘地带,结合土地利用空间分布,意味着研究区草地和耕地具有较高的生态优势,这可能因为研究区中西部有子午岭林区作为生态屏障受到保护,山区地形复杂,有利于大斑块的保持,但是草地和农田的斑块形状更复杂,可能指示人类活动干扰(如道路切割、农田侵占)程度更强烈。斑块内聚指数在研究区的中西部较高,说明该区域以大型自然或半自然斑块为主,景观连通性较好,生态功能较为完整。斑块内聚指数在东部黄土塬区较小,说明该区域优势斑块减少,可能受城镇扩张或农业开发影响,使得自然栖息地破碎化。

人类活动是影响景观格局的主要因素。黄土高原地区地形地貌破碎,对人类活动强度的响应比较敏感。本研究结果表明,地区生产总值和人口总数是景观指数变化的主要驱动因素(表4)。人为活动的综合强度与景观格局的改变相吻合,这与其他地区的研究结果基本一致。许多研究发现,人为因素是造成斑块分裂的主要原因,人类干扰使得景观结构更加丰富、更加复杂。在本研究中,城镇化使研究区南部建设用地快速增加,同时该区域斑块密度较高,说明建设用地的扩张促使区域内景观破碎度与多样性的增加,生态空间与社会经济空间融合程度不断加深。并且,耕地面积减小导致农业人口向经济水平较高城镇聚集或外流,客观上形成了人口数量变化与景观格局的耦合关系。

5 结论

2000—2020年,黄土高原高塬沟壑区典型区庆阳市土地利用结构呈现耕地持续减少、林草地先增后稳、建设用地扩张的总体趋势;草地、林地和建设用地增加主要来源于耕地,这一变化趋势与该地区长期施行退耕还林还草政策相一致。

2000—2020年,景观格局的空间分布随时间整体相对稳定,但局部景观破碎化程度加剧;总体上研究区西北部斑块具有相对较高的生态优势,但斑块形状更复杂;中部区域斑块面积分布离散化、破碎化程度更高;东南边缘区域景观类型相对单一、斑块形状规则。

土地利用方式决定了研究区的景观格局,人类活动在土地利用景观格局变化过程中起到关键性作用,其中地区生产总值和人口总数是景观格局指数变化的主要驱动因素。

参考文献

黄河中游不同地貌分区景观格局脆弱性及其驱动力

[J].

Using PLS-SEM models to explore the interactions of meteorology and landscape pattern changes on waterbird diversity:a case of the Liaohe Estuary

[J].

Landscape experiments unlock relationships among habitat loss,fragmentation,and patch-size effects

[J].

Effects of land use change on landscape pattern of the Manas River watershed in Xinjiang,China

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号