0 引言

阿拉善荒漠位于中国内蒙古西部干旱荒漠区,是中国荒漠化面积最大、荒漠化危害严重地区。全区大约93%的地表为沙漠和戈壁,植被覆盖度总体较低,生态环境脆弱。区域生态建设对抵御西北风沙入侵有着重要的作用,是中国生态安全的重要屏障。近年来,由于气候变化和人类活动的共同影响,巴丹吉林沙漠持续扩张。目前,还正以平均15~20 m·a-1的速度向东南方向的腾格里沙漠推进,在两大沙漠之间出现了位于雅布赖山两端的孟根布拉格、莎日台苏木和雅布赖山中部雅布赖镇等3处明显“握手”的巨大沙带。

2020年4月,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了包括“北方防沙带生态保护和修复重大工程”等九大工程在内的《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》。2023年6月在内蒙古巴彦淖尔市召开的加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上,习近平总书记强调“我国荒漠化防治和防沙治沙工作形势依然严峻”。由此,国家进一步部署了“三北”防护林工程攻坚战等一系列沙漠化防治工程[1-2]。阿拉善荒漠位于“三北”工程六期规划范围内。其中,河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战聚焦巴丹吉林、腾格里两大沙漠联结处,主攻风沙口治理和沙漠锁边,而雅布赖山周边是风沙口治理的核心地段,其战略意义十分突出。

本文在野外考察基础上,对阿拉善荒漠区雅布赖山周边沙害和防沙体系现状进行评估,提出不同区域防风固沙林草带构建技术及综合治理方案,以期对区域生态建设提供决策支持。

1 研究区域概况

雅布赖山呈西南-东北走向,长约110 km,横亘于巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠之间,地形西高东低,平均海拔1 585 m。地貌类型包括山地、沙地、洪积扇戈壁、盐碱湖盆等,土壤为灰漠土、风沙土和盐碱土等类型。该地区属温带荒漠干旱区,是东亚季风和西风带相互作用区[3],为典型干燥大陆性气候,降水稀少、蒸发强烈、干燥多风;多年平均气温9.6 ℃,1月平均气温-9.2 ℃,7月平均气温25.8 ℃,无霜期211 d,多年平均降水量84 mm,多年平均蒸发量约3 200 mm,年均日照时数3 263 h,年均大风日35 d。区域水资源匮乏,仅有山区几处山沟泉溪和地下水出露点,地下水位埋藏较深。区域降水及其形成的地表和地下径流由雅布赖山和腾格里沙漠从东西两侧最终汇集于雅布赖盐湖区。

雅布赖山周边植被以超旱生、沙生和盐生灌木、半灌木和小灌木为主,如白刺(Nitraria tangutorum)、霸王(Zygophyllum xanthoxylum)、红砂(Reaumuria soongorica)、锦鸡儿(Caragana opulens)、刺旋花(Convolvulus tragacanthoides)、猫头刺(Oxytropis aciphylla)、绵刺(Potaninia mongolica)、柠条(Caragana korshinskii)、蒙古扁桃(Prunus mongolica)、油蒿(Artemisia ordosica)和灌木亚菊(Ajania fruticulosa)等,沙米(Agriophyllum squarrosum)、棘豆(Oxytropis subfalcata)、沙生针茅(Stipa glareosa)、虫实(Corispermum mongolicum)和画眉草(Eragrostis pilosa)等多年或一年生草本植物也占很重要的地位,体现出荒漠、半荒漠和草原化荒漠植物群落的特点[4]。区域典型群落可分为白刺群落、绵刺群落、霸王群落和红砂群落4个主要类型。4种群落灌木层物种丰富度指数和多样性指数表现为绵刺群落和红砂群落较高,白刺群落和霸王群落相对较低。草本层物种丰富度指数和多样性指数,霸王群落和红砂群落明显高于白刺和绵刺群落;物种的均匀性指数也表现为霸王群落和红砂群落较高[4]。此外,近年来的生态工程实施,营造了大面积的人工梭梭林(Haloxylon ammodendron),成为了区域面积最大的人工林。

研究表明,近50年来研究区年平均气温呈显著上升趋势(0.49 ℃/10a),且在1987年前后发生突变,升温明显;降水量呈降低趋势(3.6 mm/10a);总体上向干旱化方向发展[5],不利于植被发育,将致使区域沙漠化加剧。

巴丹吉林沙漠及雅布赖周边春季盛行风向为西北风,夏、秋季为偏东风,冬季为偏西风[6]。1960—2018年阿拉善右旗大风气候特征分析表明,该区域一年四季均有大风出现,以春季最多、夏季次多、秋季最少、冬季次少的特征分布。该地大风以东南(SE)出现频率最高,其次是西北(NW)[7]。沙漠东南缘的雅布赖山对冬、春季西北风的阻挡作用,使得山体缺口处风力异常强劲,成为巴丹吉林与腾格里两大沙漠连接的主要沙带,也是沿山交通干线沙害重点区域。季节性盛行风向及大风风向的转化,使得雅布赖山两大沙漠3处联结沙带的风沙活动呈现复杂的往复运移特征。Yang等[8]发现,巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠连接带起沙风主要集中在春季与冬季,且以西北风(61.4%)为主,沙丘移动以东南方向为主;年输沙通量372 t·m-1,表明巴丹吉林沙漠通过这一沙带向腾格里沙漠输送了大量沙物质。

2 雅布赖山周边沙害治理现状及存在的问题

2.1 西部荒漠化综合治理工程现状及存在的问题

目前,西部荒漠化综合治理工程一、二期项目(三北六期)已在Y306全线、雅布赖碱厂西南部(S212省道)、孟根至锡林高勒乡道开展,沿线两侧1~2 km实施了机械防沙工程。工程设计多为1.5 m×1.5 m草方格或树枝沙障(长树枝平放网格),以及少量尼龙网沙障,并辅以3.0 m×3.0 m规格的梭梭植苗造林生物措施。

该区域沙漠边缘植被以沙蒿和沙鞭为主,植被盖度小于5%;山前覆沙山地主要为蒙古扁桃、柠条、霸王、沙蒿和沙鞭等,植被盖度5%~10%。

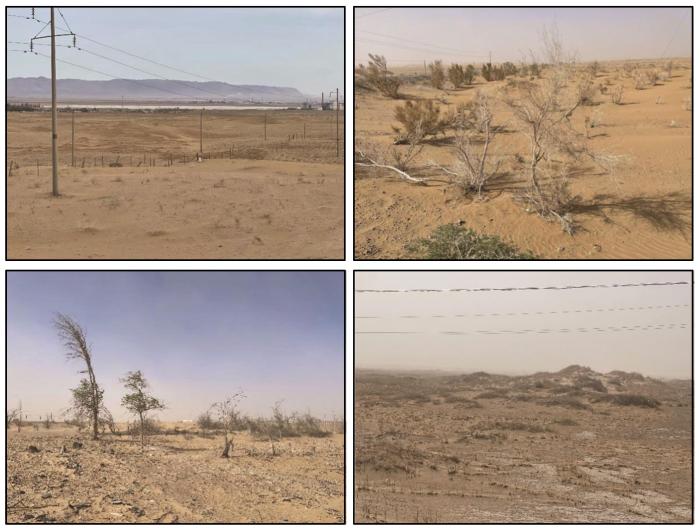

由于对风向、风沙活动强度把握不足,上述防沙工程区沙丘顶部1/3已经破损,中部草方格重新被流沙掩埋。梭梭成活率较低,且主要分布于中下部平缓处(图1)。

图1

图1

“三北”工程区防沙体系及风沙现状

Fig.1

The sand control system and current status in the Three-North Shelter Forest Program Area

2.2 交通干线公路防沙体系现状及存在的问题

孟根大梁地处雅布赖山北端,为腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠联结处,是雅布赖山强风沙口区域。此处是与诺尔公山交界处的山体缺口,由于地势高亢,且处于雅布赖山最东部边缘,在山体阻挡形成强劲风力作用下,形成较为宽大的流动风沙区。随着G307国道一级公路改建工程实施,在原道路上风向建设了另一条单向车道,对原有稳定沙丘造成了破坏和扰动,形成新的、更大面积的流动风沙区,造成近10 km路段出现道路积沙,对交通产生危害(图2)。

图2

图2

孟根大梁道路上风向流沙与路面积沙情况

Fig.2

The situation of wind-blown sand and sand accumulation on the road of Menggen Ridge

该路段现有主要防沙措施为上风向丘顶高立式尼龙沙障,坡面和丘间地为草方格、尼龙网格、短树枝立式沙障,并辅以沙蒿补播和梭梭植苗等生物措施。

丘顶高立式尼龙沙障多年积沙,多数已被掩埋或呈倒伏状态,形成新的流动沙源;中下部尼龙网格和短树枝立式沙障遭到沙埋和风蚀倒伏,导致防护效能严重降低。

孟根大梁石砾质荒漠主要为霸王、猫头刺、红砂、柠条和油蒿等灌木,以及沙鞭、沙生针茅等草本,植被盖度15%~20%;沙丘以油蒿、沙鞭为主,植被盖度在5%以下。

图3

图3

雅布赖山中段阿贵庙附近洪积扇上部高立式尼龙网沙障形成的沙丘链

Fig.3

The sand-dunes-chain of the high-standing nylon net-sand-barriers in the upper part of the Yabulai alluvial fan in Agui Temple

在雅布赖山西南侧与东南部冬青山之间的缺口,形成了两大沙漠联结的又一强风沙口。由于该区域山体地形较为平缓,经过多年上风向封育补播和沙障建设,下风向大面积不同类型沙障设置,包括沙丘链高立式沙障、缓坡草方格沙障、尼龙网沙障和PLA沙袋沙障等,以及梭梭植苗、油蒿补播等生物措施,该区段流沙基本得到治理。仅有部分活化地段需要进一步维护修复,以提升整体防护效能。

2.3 雅布赖镇绿洲边缘防护体系现状及存在的问题

该区域地处雅布赖山洪积扇缘,属地下水汇集区,地下水埋藏较浅,但盐碱程度较高。雅布赖镇、雅布赖盐场和碱厂等工矿绿洲外围主要是过去几十年营造的宽约1~5 km的防护林网,主要树种包括新疆杨(Populus alba var. pyramidalis)、榆树(Ulmus glaucescens)、柠条、花棒(Hedysarum scoparium)和梭梭等,已出现大面积的老化和衰退(图4)。其中1970—1990年营造的梭梭林,初始造林密度每公顷106~331穴,保存率50%~80%。2023年调查结果显示,灌丛平均高度为2.8±0.9 m,平均冠幅为2.6±0.9 m。不同林龄和密度的植被-土壤水平衡研究结果表明,梭梭林龄超过16龄后,林地0~400 cm土壤将产生水分亏缺,会形成土壤干层,最终导致林分衰退[11]。天然植被为白刺,已形成高度2.0 m、直径3~5 m的灌丛沙堆,沙丘呈斑块活化状态,灌丛整体生长衰弱,需更新复壮。其上风口为雅布赖山西南侧腾格里与巴丹吉林沙漠联结交会处长约10 km的沙带。

图4

图4

雅布赖镇外围防沙体系及风沙现状

Fig.4

The sand control system and current situation surrounding the Yabulai Town

近年来,“三北”六期工程在绿洲东部和南部部署实施,主要为草方格机械沙障(1 m×1 m规格)+灌木植苗造林,树种主要为梭梭、花棒和油蒿等沙生灌木种。

2.4 戈壁人工梭梭林区生态恢复现状及存在的问题

该区域为雅布赖山两侧洪积扇,西侧上风向流沙基本覆盖至洪积扇上部,并在强劲风力下通过各个高度不等的山体缺口向下风向移动;山体西侧的下风向地势相对平缓,由于山地剥蚀和洪水搬运,形成了宽泛的砾石戈壁区。天然植被主要包括霸王、白刺、猫头刺、红砂、刺旋花、油蒿等灌木,以及沿洪水冲沟零星分布的旱榆和蒙古扁桃等小乔木。植被盖度5%~8%。

该区域为2000年以后主要的人工梭梭造林区,多采用行带式造林模式(带间距5 m,株行距2 m×2 m),株高1.2±0.5 m,冠幅1.3±0.8 m。造林后3年内进行人工补灌,造林区采取围栏封育模式。

原始地表多为粗砂砾石覆盖的戈壁,由于造林坑开挖的坑土堆积及施工过程中大型机械(水罐车及挖坑机械)碾压,原生植被和盐结皮破坏,致使下伏细黏粒和沙物质暴露,在短期内加剧了沙尘和风沙危害,并堆积形成新的沙丘。在栽植穴机械开挖过程中,穴土主要堆积在栽植穴周边,不利于洪积扇面洪水和降水汇集;另外,随着人工林年限增长,原有植被-土壤水平衡打破,形成土壤干层,进而限制植被生长,降低人工林生态系统的风沙防护功能。

3 区域综合治理方案与防风固沙林草带构建技术集成

3.1 区域综合治理方案

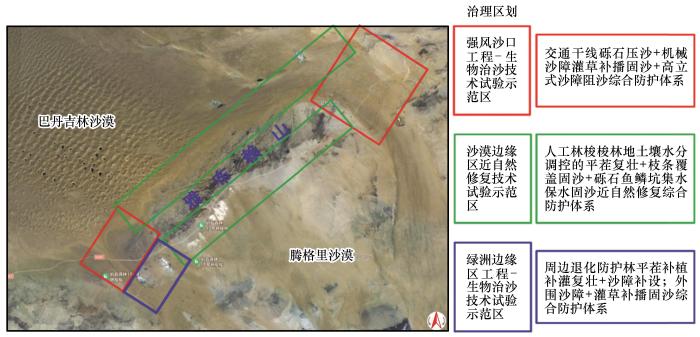

总体上,研究区目前存在的沙害和生态问题主要包括:①交通干线路面积沙、路侧新形成沙丘链;②沙漠锁边工程区机械沙障缺乏长期稳定性;③工矿城镇外围防护林体系衰败,防护功能低下;④随人工林林龄增加,早期(2000年之前)戈壁梭梭人工生态林进入退化期,并导致林地土壤干燥化和生态功能降低。结合雅布赖周边地形地貌、风沙环境、气候水文、植被状况和人居环境条件,本文将该区域划分为3个类型5大区域,即两个强风沙口工程-生物治沙区、雅布赖山两侧沙漠边缘近自然修复区和工矿城镇绿洲边缘区工程-生物治沙区(图5)。

图5

图5

雅布赖山周边沙害治理技术体系集成总体思路

Fig.5

The overall concept of integrating the sand control technology system surrounding the Yabulai Mountains

3.2 防风固沙林草带分区构建技术集成

3.2.1 交通干线综合治理措施

根据交通干线沿线已有沙害防治工程治理区具体情况,总体上应开展风沙活动监测,实施精准流沙固定,保障交通干线畅通。针对不同路段公路走向、风向、沙丘高度、风沙流活动和植被等具体情况,在已有防护体系基础上,开展受损防护体系修复完善工作。

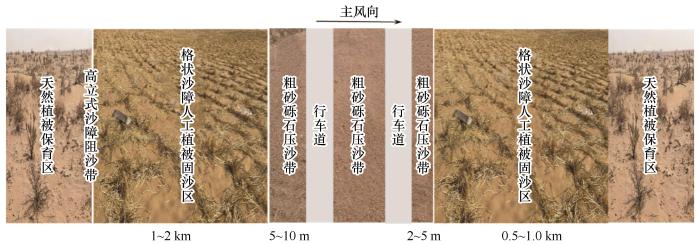

在风沙活动较为强烈区域,向主风向延伸草方格或尼龙网格及高立式沙障设置距离,起到固阻流沙的屏障作用。利用邻近山地丰富的风化砂砾石资源,在公路上风向5~10 m、下风向2~5 m范围内铺设2~3 cm厚度砂砾石压沙带,形成公路两侧输沙平台,以减少路面积沙。两侧延伸1~2 km设置草方格沙障固定流沙,并在固沙区进行沙蒿+柠条等沙生灌木撒播,外围采用高立式沙障进行阻沙。对固沙体系各部位进行定期检修并及时补设沙障。该模式已在区域部分路段实施,取得很好的防护效果(图6),应在适宜区域推广。

图6

图6

道路两侧砾石压砂-输沙+沙障+灌草固沙效果

Fig.6

Sand fixation effect of gravel-cover-sediment transportation, sand barriers, artificial shrub and grass system on both sides of the road

对于孟根大梁附近两个单行车道间不足1 km范围内高出公路的风沙活动强烈路段,应全面采用覆盖粗砂砾石方式进行流沙固定,替代目前沙丘链顶部高立式沙障和机械沙障模式。公路上风向采取路边5~10 m粗砾石覆盖,外围1~2 km设置草方格或尼龙网格、PLA沙袋+高立式阻固沙障模式;下风向0.5~1.0 km采取草方格或尼龙网格、PLA沙袋固沙模式,以应对次风向形成的风沙危害(图7)。各类沙障规格应参考具体风沙环境状况制定,以发挥其最佳防护效能。

图7

图7

交通干线两侧阻固输防沙体系

Fig.7

The sand barrier-fixed-transportation system on both sides of the major road

鉴于雅布赖山中段风沙防护体系沙害现状,针对高立式沙障新形成的高大沙丘链潜在危害,应以植被固沙和输沙为主的风沙防护体系为主,降低季节性沙害,保障交通干线畅通。该区域应借助于雅布赖山前较为丰富的水资源条件,开展植被恢复以提升风沙防护功能。具体为在保护天然植被基础上,营造以旱榆、梭梭、柠条、油蒿、白刺、霸王等旱生乔灌木为主的防护体系,并辅以集水保水措施,以促进区域植被生长;针对退化的天然植被和人工植被,应在维持区域植被-土壤水平衡基础上,采取平茬复壮等林业措施,提升风沙防护功能。

3.2.2 绿洲边缘综合治理措施

针对退化防护林,应进行平茬复壮更新和补植补灌;对沙丘活化和沙障破损区域,进行定期维修和补设沙障。

外围采用机械固沙措施,如草方格、沙袋或纱网等材料,辅以沙蒿、花棒等灌草丸粒化种子撒播,以及梭梭植苗造林。

梭梭林更新可采取林地隔行、灌丛半幅等交替平茬方式,留茬高度10~20 cm,平茬枝条可就地平铺于灌丛间,以起到风沙固定和防护作用。干旱流沙环境苦咸水灌溉造林塔里木沙漠公路模式已成为中国防沙模式的成功案例[10]。在雅布赖镇及厂矿周围可铺设管道或以储水罐方式,就近利用地下水资源,开展滴灌补水,促进梭梭复壮。苦咸水灌溉应综合考虑灌溉用水水质、土壤类型、植物种类、气候条件和灌溉方式等区域条件,以制定包括灌溉周期和定额等方面的科学灌溉制度。在研究区已有部分区域开展了滴灌防护林造林(图8)。但在树种选择上,建议应优先考虑梭梭、柽柳(Tamarix spp.)、霸王、沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus)和沙蒿等灌木半灌木乡土物种。

图8

图8

乔灌木(旱榆、柽柳)防护林滴灌造林

Fig.8

Protective forests afforestation by drip irrigation with trees and shrubs (Ulmus and Tamarix)

退化严重和林分密度较低区域应进行补植,并辅以机械沙障固沙措施。外围白刺灌丛沙包也应采取平茬复壮措施,丘间地采取方格沙障固沙和沙蒿+花棒种子撒播等措施,以整体提升城镇外围天然植被的风沙固定功能。

3.2.3 沙漠边缘近自然修复区综合治理措施

针对该区域人工林建设现状和生态可持续性问题,应适时采取植被生物量-土壤水调控和集水保水等措施,以维持近自然修复区植被生态系统功能的正常发挥。

对15龄以上梭梭林,采取隔行隔株或半幅平茬落头措施,修剪下的枝条平铺于行间进一步发挥防沙保水增肥作用。平茬时间应选择在5—10月为宜,以利于冬春风季防风固沙。

针对雅布赖山洪积扇中上部多砾石的特点,对行带式梭梭栽植穴进行扩穴,收集地表砾石覆盖栽植穴,以有效抑制土表水分蒸发;沿等高线在低处形成圈状石垄,以拦截山体降水形成的洪水,对梭梭进行集水补灌,以总体上促进防风固沙林可持续发展。

4 结语

雅布赖山及两大沙漠联结处的强风沙口沙害治理,是河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的核心和难点地段,防风固沙林草带构建及系统功能稳定维持关乎区域交通干线畅通和人居绿洲环境安全。今后应基于前期大规模机械防风固沙和梭梭人工林生态建设工程中存在的植被-土壤水失衡、植被退化和风沙防护功能低效等问题,开展长期的工程技术效果评估与环境监测;针对新产生的生态环境安全问题,制定科学治理对策和技术实施方案,定期适时开展风沙防护体系维护和修复。

参考文献

Interaction between the East Asian summer monsoon and westerlies as shown by tree-ring records

[J].

Wind regime and sand transport in the corridor between the Badain Jaran and Tengger Deserts,central Alxa Plateau,China

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号