0 引言

近年来,随着气候变化、全球人口激增及人类对自然资源的不合理开发利用,极端气候事件频发,土地退化、环境污染、生物多样性锐减等一系列环境失调问题日益突出,生态系统退化已成为全球面临的严重问题[1 ] 。植被作为生态系统的核心,在调节气候、涵养水源、保持水土和丰富生物多样性等方面发挥着至关重要的作用。植被恢复是生态恢复的前提条件,只有恢复植被,才能实现水土保持、固碳、生物多样性等生态功能[2 ] 。而确定植被恢复潜力则是确定生态恢复方案的重要前提和依据[3 ] 。恢复潜力理论阐述恢复的目标并评估退化植被达到这一目标的实际能力,它可以及时把握生态系统自然恢复的现状和程度,为调控恢复进程和预测恢复轨迹等生态系统可持续管理及恢复实践提供理论基础[4 ] 。

青海省作为青藏高原重要核心区域,是黄河、长江、澜沧江的发源地,也是国家重要的生态安全屏障区域,生态地位特殊而重要,生态责任重大而艰巨,在维护中国乃至亚洲生态平衡和生态安全中发挥着不可替代的作用[5 ] 。然而,由于气候变化和超载过牧、过度开发利用等人类活动影响,青海省生态环境遭到破坏,草地退化、“黑土滩化”现象等一系列环境问题不断加剧,生态环境治理面临严峻挑战[6 ] 。因此,植被恢复是青海省生态恢复的关键环节,正确评估青海省的植被恢复潜力,对于其生态恢复至关重要。

随着遥感技术的发展,越来越多的植被指数产品问世,且被广泛用于监测和评估植被状况、生态环境[7 ] 。近年来,国内外很多学者在遥感数据的支持下,基于生境越相似的区域植被恢复潜力越接近的原则,在区域尺度上利用植被指数对植被的恢复潜力进行探究。吕振涛等[3 ] 依据相似生境原则,构建了植被恢复潜力计算模式,计算得到蒙古国植被恢复潜力值。靳峰等[8 ] 基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型分析了甘肃省的植被恢复潜力。李媛媛等[9 ] 以开展退耕还林工程较早的陕西省为例,运用相似生境法评估了陕西省植被恢复的潜力。然而,通过将环境变量离散化并叠加分区的方法划分出的相似生境高达几千甚至几万个,虽然关注了生态系统的空间异质性,但是对相似生境的过度细分造成结果过于细碎,可能导致生境间的差异被夸大,忽视了生态系统的整体性和统一性,削弱了我们对生态系统大尺度空间格局的识别和理解能力。2004年,Prince[10 ] 在研究津巴布韦土地荒漠化问题时,创新性地提出了局地净初级生产力缩放法(Local NPP Scaling,LNS),通过聚类方法从宏观层面划分土地能力单元,并据此确定评估基准,能够较为合理地评估土地荒漠化程度,并且该方法已广泛应用于澳大利亚、中国和其他国家的荒漠化评估[11 -15 ] 。

鉴于此,本文选取青海省为研究区,借鉴LNS方法,基于相似生境原则,以植被净初级生产力(NPP)为植被恢复潜力的评价指标,利用K-means算法从宏观层面划分相似生境,确定各生境单元内植被理想生长状态,并探究2001—2022年青海省植被恢复潜力的空间分布状况及影响因素。研究结果可为青海省未来生态恢复的重点区域识别及恢复工程调整和规划提供科学依据,促进青海省生态环境的改善和可持续发展。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

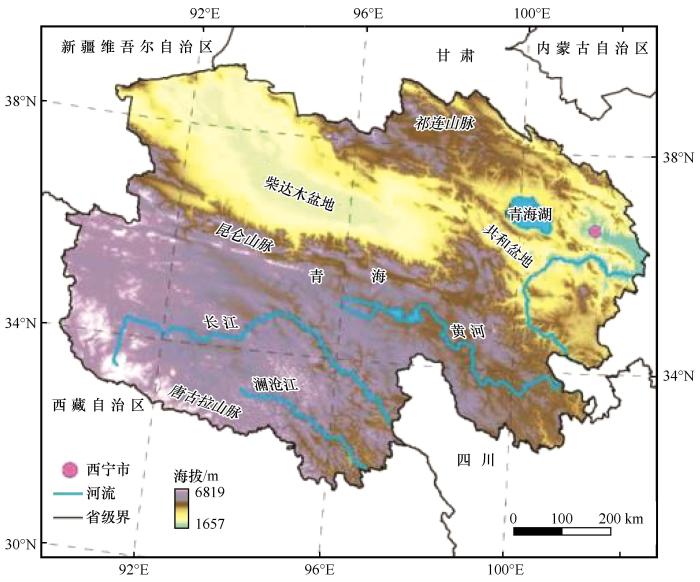

青海省位于中国的西北部,地处青藏高原的东北部(图1 )。东西跨度约1 200 km,南北跨度约800 km,总面积为72.23 万km2 。青海全省地势总体呈西高东低、南北高中部低的态势,省内地形复杂,以高原、山地为主。气候为典型的高原大陆性气候,地域间降水、气温、光热资源等气候条件和植被类型差异较大。境内绝大部分地区年降水量小于400 mm,东南部可达600 mm。全年平均气温为-5.1~9.0 ℃,呈现出明显的北高南低的分布特征[16 ] 。由于气候和地形的限制,青海省植被类型主要为高寒灌丛、高寒草甸和高寒草原,其次是荒漠和山地草原,森林植被较少[17 ] 。青海省是中国重要的生态安全屏障区,但由于其独特的气候条件、高海拔地形以及风化侵蚀作用,青海省植被极易受到气候变化和人类活动的影响[18 ] 。

图1

图1

研究区概况

Fig.1

Overview of the study area

1.2 数据来源及处理

NPP数据来源于Google Earth Engine(GEE)中的MOD17A3HGF数据集,时间分辨率为1年,空间分辨率为500 m。

气象数据包括气温(TMP)、降水量(PRE)、风速(VS)、太阳辐射(SRAD)。其中,气温、降水量数据来源于国家青藏高原科学数据中心(https://data.tpdc.ac.cn )的中国1 km分辨率逐月平均气温和降水量数据集,该数据格式为NETCDF,即.nc格式。利用ArcGIS 10.6软件将数据格式为NETCDF的降水量和气温数据转换为栅格数据。风速和太阳辐射数据来源于GEE中的Terra Climate数据集,空间分辨率为4 km。

地形数据来源于GEE中的USGS/SRTMGL1_003产品,空间分辨率为30 m。利用GEE提取海拔(DEM)、坡度(SLOPE)这两个地形指标。

土壤有机碳(SOC)数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.acdc.ac.cn )中的世界土壤数据库(HWSD)的中国土壤数据集(v1.1)。

中国植被区划数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.ac.cn )。

人类活动数据包括人类活动强度(HAI)和实际载畜量(ALCC)。人类活动强度数据来自国家青藏高原科学数据中心(https://data.tpdc.ac.cn )的人类活动强度数据集,空间分辨率为1 km。实际载畜量数据来自国家青藏高原科学数据中心(https://data.tpdc.ac.cn )的青藏高原实际载畜量数据集,空间分辨率为250 m。

所有空间数据(表1 )均通过ArcGIS 10.6软件对其进行重投影、裁剪,并重采样至500 m,确保研究中所有空间数据分辨率保持一致。

1.3 研究方法

1.3.1 植被恢复潜力指数计算

在气候相对稳定且不受人为因素影响时,生态系统的质量完全取决于环境要素,在每个具有相似环境要素的生境单元内,所有栅格都具有相同的生产潜力。若某区域植被实际生长状况与最优状况存在一定差距,则认为该区域植被存在恢复潜力。因此,本文选择NPP作为评价指标,通过比较理想生产力(INPP,ideal NPP)与实际生产力(ANPP,actual NPP)之间的差距来定量评估植被恢复潜力大小。植被恢复潜力指数(VRPI,vegetation restoration potential index)计算如下:

V R P I = I N P P i j - A N P P i j I N P P i j (1)

式中:I N P P i j i j A N P P i j i j V R P I

基于K-means聚类算法的相似生境划分。K-means算法是高效的非监督分类方法,以算法的低复杂度、易于理解的结果和良好的聚类效果而著称。该算法的核心思想是通过迭代优化,将数据集中的n 个对象划分为K 个聚类,以确保每个对象到其聚类中心的距离之和最小化[19 ] 。这一过程旨在使聚类内部的对象尽可能接近,同时保持不同聚类之间的明显区分。在本文中,我们采用“手肘法”(Elbow Method)来确定K-means聚类分析中的最佳K 值。该方法通过计算不同K 值下聚类的误差平方和(SSE,sum of the squared errors)来评估聚类效果。随着K 值的增加,聚类的SSE会逐渐减少,但当K 值达到某个临界点后,SSE的减少会显著放缓,这个临界点,即“手肘点”,通常被认为是聚类效果最优的K 值。本文采用K-means聚类算法进行青海省空间上子区域的划分,由于本研究所用的数据空间分辨率较大,因此仅选用影响植被空间分布和生长的主要环境因子作为聚类指标,本文选择气温、降水量、风速、太阳辐射、土壤有机碳、海拔、坡度作为空间子区域的划分指标,并将聚类结果与青海省植被区划数据叠加,以生成相似生境单元。

INPP值的确定。箱线图(boxplot),又称“盒须图”,是检测单变量数据集异常值的非参数统计工具,能够有效地揭示数据的分布特性和潜在的异常点,以其简洁性和直观性而备受青睐[20 -22 ] 。它由5个数值点组成:最小值(min),下四分位数(Q 1 ),中位数(median),上四分位数(Q 3 ),最大值(max)。上四分位数与下四分位数之间的差为四分位距(IQR ,inter quartile range)。最大值、最小值的计算公式见式(2),超过这个界限的数据点则会被认为是离群值。

I N P P m a x = Q 3 + 1.5 I Q R I N P P m i n = Q 1 - 1.5 I Q R (2)

为避免数据的不确定性,本文用箱线图检测异常值,并用检测出的上限值代替整个数据集中的最大值作为植被理想生长状态。

1.3.2 Sen+Mann -Kendall 趋势分析

Sen趋势分析法与Mann-Kendall趋势检验的结合,融合了两者的优点,在长期植被覆盖变化趋势的显著性检测中被广泛采用[23 ] 。与传统线性回归分析相比,这种方法能够更有效地排除测量误差,并减轻异常值对结果的影响。

β = m e d i a n x j - x i j - i , ∀ j > i (3)

在分析时间序列趋势时,通过趋势度β β > 0 β < 0

Z = S - 1 v a r ( S ) ( S > 0 ) 0 ( S = 0 ) S + 1 v a r ( S ) ( S < 0 ) (4)

S = ∑ i = 1 n - 1 ∑ j = i + 1 n s i g n ( x j - x i ) (5)

s i g n ( θ ) = 1 θ > 0 0 θ = 0 - 1 θ < 0 (6)

式中:S Z x j x i n n ≥ 8 S

V a r ( S ) = n ( n - 1 ) ( 2 n + 5 ) 18 (7)

标准化后的Z α Z 1 - a / 2 Z Z 1 - a / 2

1.3.3 地理探测器

地理探测器是探测空间分异性、揭示驱动因子的新的空间统计方法[24 ] 。地理探测器由4个模块组成,分别是因子探测、交互作用探测、风险探测与生态探测。

植被恢复潜力在空间分布上具有显著的异质性,且受到多种因素的综合影响[25 ] 。因此,本文从气候、土壤、地形、人类活动等方面选择了9个具有代表性的要素(包括气温、降水量、风速、太阳辐射、土壤有机碳、海拔、坡度、人类活动强度、实际载畜量)通过地理探测器的因子探测和交互探测工具,定量分析影响植被恢复潜力空间差异性的关键因素,并探索两变量间潜在的因果联系。

因子探测。探测不同因子对因变量的解释力。用q 值度量,其表达式为:

q = 1 - ∑ h = 1 L N h σ h 2 N σ 2 (8)

式中:h 代表影响因子的分层数,h =1,…,L ;N h N 分别为影响因子的层h 和全区的单元数;σ h 2 σ 分别是层h 和全区的方差。q 值的范围是0到1,q 值越大,表明该因子对因变量的解释力越强。

交互作用探测。识别不同因子之间的交互作用,判断两因子共同作用时是否会增加或减弱对因变量的解释力。其评判依据和作用类型如表2 所列。

2 结果与分析

2.1 青海省INPP 的确定及分布

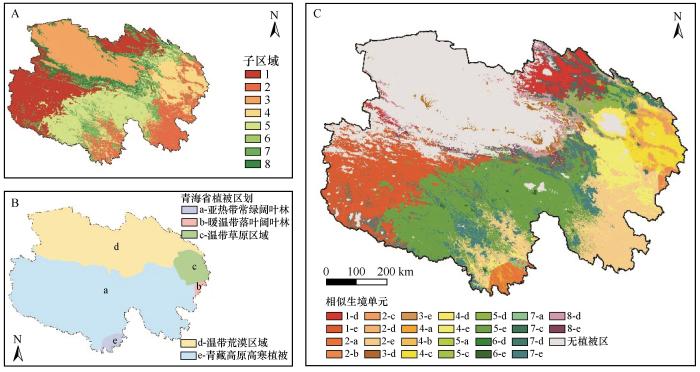

使用K-means聚类算法进行空间上子区域的划分时,采用“手肘法”将聚类中心数由2增加到20,SSE随着聚类中心数的增加而逐渐减少,当聚类数到8时,SSE的减少显著放缓,因此,通过K-means方法,将青海省划分为8个空间子区域(图2 )。将聚类结果与青海省植被区划数据叠加,剔除掉稳定的无植被区,得到26个相似生境单元。我们观察到青海省各相似生境单元之间存在显著的空间异质性。

图2

图2

青海省相似生境单元

Fig.2

Spatial distribution of homogeneous regions in Qinghai Province

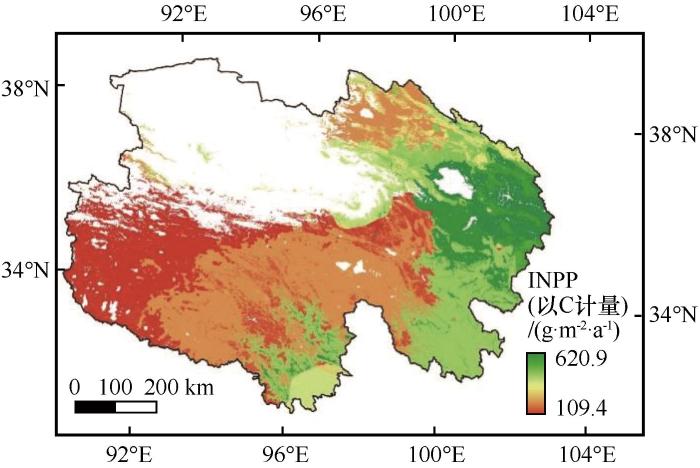

为剔除异常值的影响,利用箱线图在26个相似生境单元内寻找最大值,确定了各单元的INPP,得到青海省INPP的分布图(图3 )。青海省INPP的空间分布差异显著,总体由东向西逐渐减少,幅度为109.4~620.9 g·m-2 ·a-1 (以C计量),其中高值区集中于环青海湖地区以及三江源地区的东部和南部某些区域,这些地区地势平坦,水热条件较为适宜,为植被生长提供了有利条件。而低值区主要分布于三江源地区的西北部和柴达木盆地,这些地区气候干旱,降水稀少,地形复杂多变,影响了植被的生长。

图3

图3

青海省INPP空间分布

Fig.3

Spatial distribution of INPP in Qinghai Province

2.2 青海省植被恢复潜力时空变化特征

2.2.1 青海省植被恢复潜力空间特征

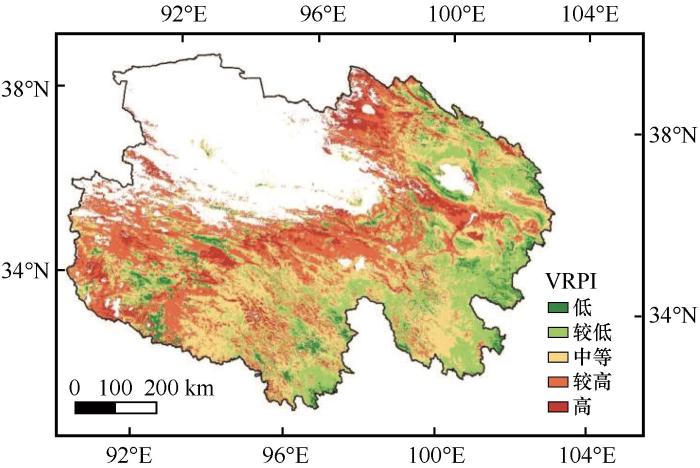

植被恢复潜力指数代表植被当前生长状况与理想状况的差距,也指示了生态系统退化的程度,即VRPI值越大,退化程度越大。将VRPI分为5个等级(表3 ),等级越高,VRPI越大,退化程度也越大。

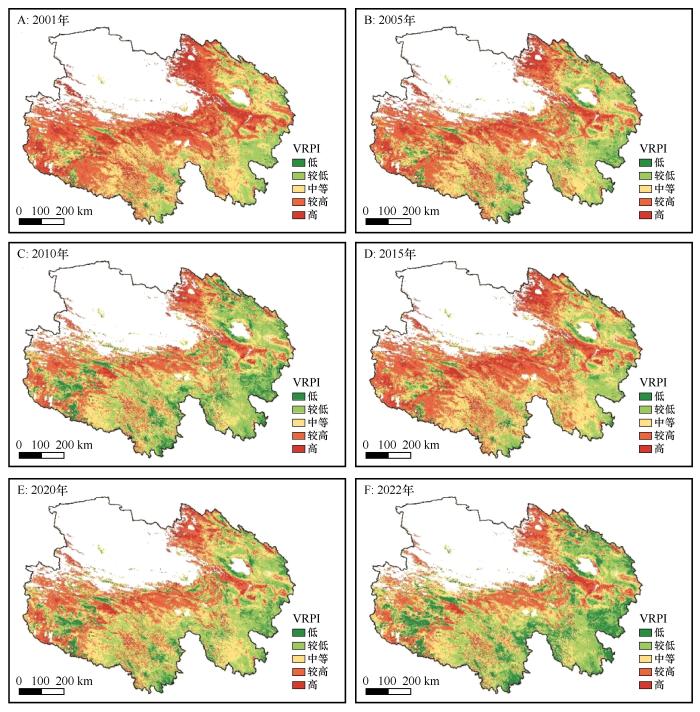

青海省植被恢复潜力指数在空间分布上有明显差异(图4 )。总体来看,呈西高东低、北高南低的分布格局。其中,VRPI最低值区域较为零散,主要分布于青海省与甘肃省接壤地带、青海湖西南部、玉树州东南部和西北部的部分地区以及海西州东部;较低的地方集中分布于青海省东部、海西州、玉树州的东部,由表1 可知,这两类低值区面积占比共为27.3%。VRPI最高的地方主要分布于共和盆地,较高的地方沿着柴达木盆地东部和南部近似呈带状分布,而中等VRPI值的地区主要分布于玉树州和果洛州中部,同时在青海省东部也零星分布。由表1 可知,VRPI高值区、较高值区和中等值区的面积占比共为72.8%,反映出青海省植被退化问题较为普遍,该地区仍具有较大的植被恢复潜力。

图4

图4

青海省植被恢复潜力指数空间分布

Fig.4

Spatial distribution of vegetation restoration potential index in Qinghai Province

2.2.2 青海省植被恢复潜力时间特征

由于气候波动和人类活动等多重因素的综合作用,植被生产力呈动态变化。因此,相较于单一年份的研究,深入探讨植被恢复潜力指数的年际变化趋势对于及时调整生态恢复策略更有意义。

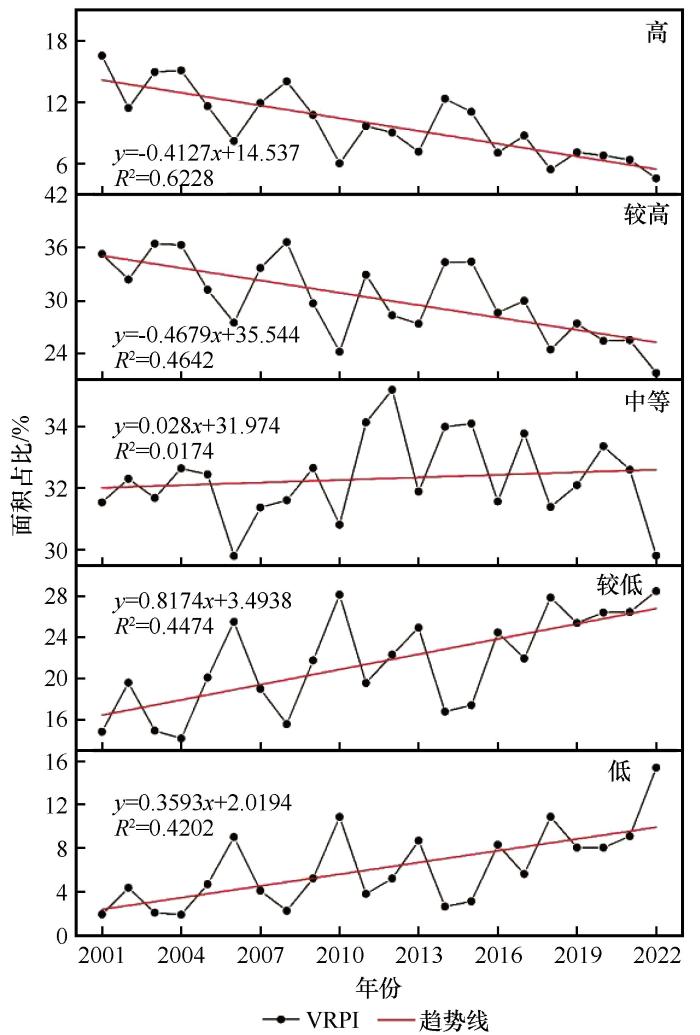

鉴于此,本文计算了青海省2001—2022年每年的植被恢复潜力指数,为深入分析植被恢复的时空变化,我们选择了2001、2005、2010、2015、2020、2022年展示(图5 ),以揭示其演变特征。青海省VRPI存在显著的年际变化,尽管在某些年份出现了波动,但从长期趋势来看,青海省VRPI整体呈现下降趋势,反映出植被恢复态势良好。在空间上,植被恢复效果显著的区域主要集中于三江源地区,这可能得益于青海三江源生态保护工程的实施。2001—2022年各等级VRPI的变化趋势也不同(图6 ),总体来看,低等级和较低等级的VRPI面积呈增长趋势,高等级和较高等级的VRPI面积呈下降趋势,中等VRPI值的面积相对稳定,表明青海省植被整体上呈现向好的发展态势。其中,变化最显著的是较低等级的VRPI,增长率为0.8174·a-1 ,由图5 可知,较低等级的VRPI主要在青海省南部扩张。

图5

图5

青海省不同年份植被恢复潜力指数分布

Fig.5

Spatial distribution of vegetation restoration potential index in different years In Qinghai Province

图6

图6

2001—2022年青海省不同等级植被恢复潜力指数年际变化

Fig.6

Interannual changes of vegetation restoration potential index of different grades in Qinghai Province from 2001 to 2022

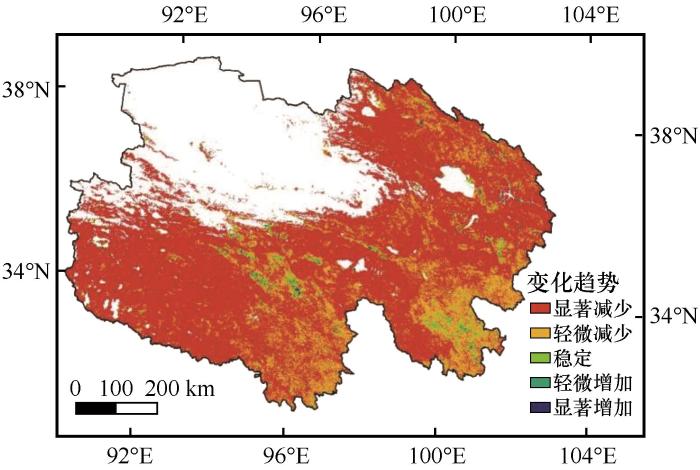

对青海省VRPI变化进行显著性检验(图7 ),2001—2022年青海省VRPI总体上变化显著,大部分地区VRPI显著减少,面积占比高达79%。只有局部地区变化呈轻微减少和趋于稳定,这些变化不显著的区域本身自然条件优越,植被生长状况也较好,因此植被恢复空间较小,变化不明显(图3 、4 )。

图7

图7

2001—2022年青海省植被恢复潜力指数变化趋势

Fig.7

Variation trend of vegetation restoration potential index in Qinghai Province from 2001 to 2022

2.3 青海省植被恢复潜力驱动因素

2.3.1 因子探测

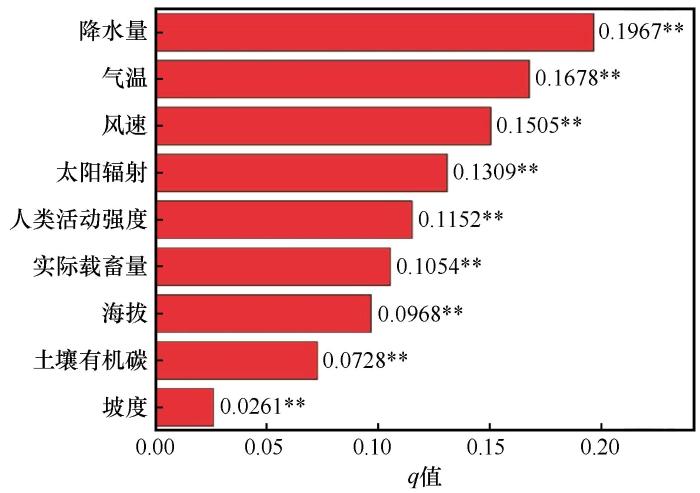

因子探测揭示了气候变化、人类活动和自然环境对植被恢复潜力的影响。9个因子对青海省植被恢复潜力的影响力排序为降水量>气温>风速>太阳辐射>人类活动强度>实际载畜量>海拔>土壤有机碳>坡度,且所有驱动因素均具有显著性(P <0.05,图8 )。其中,降水量的q 值最大(q =0.1967),是影响青海省植被恢复潜力的主要因素,气温(q =0.1678)对青海省植被恢复潜力也具有显著影响,仅次于降水量。降水量和气温是影响青海省植被恢复潜力的两个最重要的气候因子。在人类活动中,人类活动强度对青海省植被恢复潜力的影响最大,q 值为0.1152。在自然环境因子中,对青海省植被恢复潜力影响最大的是海拔,q 值为0.0968。总体来看,气候因子是影响青海省植被恢复潜力的主要驱动因素,人类活动次之,相比之下,自然环境的影响相对较弱。

图8

图8

2001—2022年青海省植被恢复潜力驱动因子探测结果

注: ** 表示P <0.05

Fig.8

Detection results of driving factors of vegetation restoration potential in Qinghai Province from 2001 to 2022

2.3.2 交互探测

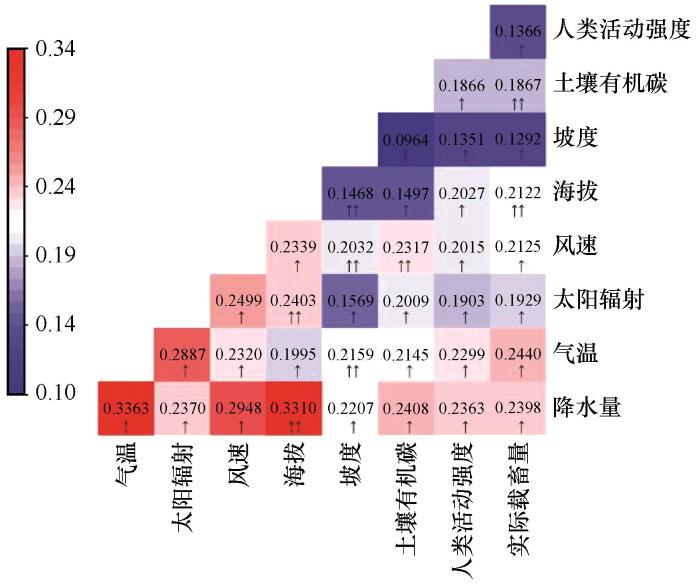

任意两个因子之间的交互作用对青海省植被恢复潜力的解释力均大于单个因子,呈现出双因子增强或非线性增强的态势,且主要以双因子增强为主(图9 )。其中,交互作用最强的因子组合是气温和降水量,呈双因子增强,q 值为0.3363。这是因为降水量与气温之间的耦合作用较为明显,气候因素的交互作用更有利于植被的生长[26 ] 。此外,降水量与其余因子两两交互的q 值较大,气温与其余因子交互作用的q 值次之,这是因为降水量和气温对青海省植被恢复潜力的解释力最强,所以其因子交互作用力也较大。坡度和土壤有机碳的交互作用最小,为双因子增强,q 值仅为0.0964。

图9

图9

2001—2022年青海省植被恢复潜力驱动因子交互作用结果

注: “↑”和“↑↑”分别表示双因子增强和非线性增强

Fig.9

Interaction results of driving factors of vegetation restoration potential in Qinghai Province from 2001-2022

3 讨论

3.1 植被恢复潜力值评估方法

近年来,人们对植被恢复研究的重视度越来越高,国内外学者大多基于相似生境法,利用植被指数评估植被的恢复潜力,该方法主要包括两个关键步骤:一是根据研究区特点划分相似生境单元,二是在划分的相似生境单元内寻找理想参照。本文主要对划分相似生境单元的方法和寻找理想参照的方法进行了改进。

3.1.1 划分相似生境单元

目前,研究者们主要采用了两种方法进行相似生境单元的划分:一种是通过将环境变量离散化并叠加分区来实现[3 ,9 ,27 -28 ] ,另一种是利用基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型[9 ] ,虽然这两种方法都旨在强调生态系统的空间异质性,但它们可能因过度细分相似生境单元导致结果过于分散,从而放大生境间的差异,忽视生态系统的整体性和统一性,影响我们对生态系统大尺度空间格局的深入理解。鉴于此,本文利用K-means聚类算法从宏观层面划分相似生境单元,这是一种较为稳健的分类方法,在地理学和生态学研究中得到了广泛应用[11 ,15 ,29 -30 ] 。该算法通过迭代的方式将数据对象自动划分为多个类别或簇,使得每个簇内的对象具有高度的相似性,而不同簇间的对象则表现出明显的差异性,这种方法不仅考虑了生态系统的空间差异性还关注了其整体性,从而能够有效地识别和划分出具有相似生态特征的生境单元。

3.1.2 确定各生境单元理想参照

为削弱异常值的影响,在过去的研究中,学者们通常在划分的相似生境单元内利用百分位法[3 ,8 -9 ,28 ] 或者选择自然保护区[1 ,31 ] 等特定区域作为理想参照。用特定百分位的数值作为理想参照的方法虽然在一定情况下能够识别极端值,但该方法具有一定的主观性,不同的研究者可能会基于不同的标准或目的选择不同的百分位数作为判断标准,从而导致结果的不一致性。而选择自然保护区作为理想参照的方法,虽然提供了一个相对未受干扰的生态系统状态作为比较基准,但该方法也具有一定的局限性,自然保护区分布虽然较广,但在不同地区不同类型之间的分布呈现出不均衡性[32 ] ,这可能导致某些研究区域缺乏合适的自然保护区作为参照点,从而限制了该方法的普遍适用性。基于此,本文利用箱线图来剔除异常值的影响,从而确定各生境单元内的植被最优生长状况,箱线图是一种传统的异常值检测方法,它提供了一种标准化的方法来识别和处理异常值[33 ] ,保证了异常值识别的客观性,且该方法具有一定的通用性。

本文利用K-means聚类算法划分相似生境单元,可以兼顾生态系统的空间差异性和整体性,利用箱线图确定各单元内植被最优生长状况,比特定百分位数更客观,同时具有广泛的适用性,将这两种方法结合可以较为客观准确地确定植被恢复潜力指数。马泽钰等[16 ] 通过SOM方法分析了青海省7项生态系统服务并进行生态修复关键区识别,其中青海省生境质量的空间分布格局与本研究中得出的植被INPP分布格局基本一致,表明本文植被恢复潜力指数可以反映青海省客观实际,也说明本文所用的方法具有一定的科学性。

3.2 植被恢复潜力的空间分布与变化机理

青海省VRPI整体呈西高东低的趋势,而INPP整体呈东高西低的趋势,INPP的高值区与VRPI的低值区基本重合。综合分析INPP和VRPI,有助于精准识别生态恢复工程的重点区域,进而为不同区域制定科学的恢复策略[3 ] 。一般来说,INPP高的区域自然条件较为优越,生态系统具有较强的自我修复能力,其VRPI较低,植被恢复空间较小。而INPP低的区域,生态系统本底条件较为脆弱,一旦遭到破坏,植被恢复将面临极大挑战,该类区域未来植被恢复空间较大,是青海省植被恢复工作的重点区域。然而,鉴于其恢复难度问题,该类区域的生态恢复策略应侧重于保护和适度干预,以促进生态系统的自然恢复,增强其稳定性。

2000年党中央做出西部大开发的战略决策,并相继启动了退耕还林、天然林保护、退牧还草等一系列重点生态建设工程[34 ] 。深入研究植被恢复潜力的动态演变,对于评估已实施生态恢复工程的成效至关重要。这不仅有助于我们洞察生态恢复的进程,也为及时调整和优化生态恢复策略提供科学依据。2001年至2022年,青海省VRPI值整体呈下降趋势,说明这22年间青海省植被整体处于持续改善状态,生态工程的实施可能对这一积极变化起到了一定的促进作用。改善最显著的区域集中分布在三江源地区,这可能与2005年设立的三江源自然保护区有着密切的联系,该保护区的设立在一定程度上为植被的恢复创造了有利的条件。

青海省植被恢复潜力受多重因素的共同影响,气候因子作为影响植被生长的主要自然因素,是青海省植被恢复潜力的主要驱动因素。其中,降水量和气温对青海省植被恢复潜力的解释力最大, 这与马浩[35 ] 得出的气温和降水量对青海省植被生长发育均有促进作用的结果一致。

总体来看,2001—2022年,青海省绝大部分地区植被恢复呈现出积极的发展趋势,特别是在自然条件较为优越的东部地区,恢复效果尤为显著,青海省东部地区的植被恢复已接近“天花板”,植被恢复潜力小。未来对于这类自然条件较好、植被恢复潜力较小的区域,可以逐渐减少直接干预,采取保护和维护措施,确保植被恢复的成果得到巩固。而青海省西北部,特别是柴达木盆地,由于其生态系统本底条件较差,修复难度和成本高,恢复难度较大,植被恢复进程缓慢,是青海省生态恢复的重点关注区域。对于这类本底条件较差、植被恢复潜力较大的区域,应以整体保护为主,并辅以必要的生态保护和修复措施,减少人为扰动造成的破坏,同时因地制宜,制定适合当地环境条件的生态恢复计划,并定期检查植被恢复状况,以便及时调整恢复策略。

在本文的研究中,我们采用了MOD17A3数据评估植被恢复潜力,其空间分辨率为500 m。尽管这一数据集在大尺度上提供了宝贵的植被信息,但在本文的研究区域内,一些本底条件较差的区域(例如西北部的荒漠区)仍存在植被生长,而MOD17A3数据并未捕捉到这类植被信息弱的区域。未来应考虑引入高分辨率的NPP数据,进一步提高植被恢复潜力的估算精度。

4 结论

本文以植被净初级生产力(NPP)指数作为评价指标,借鉴相似生境法,通过K-means算法和箱线图分析,确定了青海省各生境单元内的植被最优生长状态,探究了2001—2022年青海省植被恢复潜力的空间差异及影响因素。

青海省植被恢复潜力指数在空间分布上有明显差异。总体来看,呈西高东低、北高南低的分布格局。

2001—2022年青海省植被恢复潜力指数整体呈现下降趋势,反映出近20年间青海省植被恢复态势朝积极方向发展,未来青海省植被可持续恢复的空间在缩小。

柴达木盆地东部、南部及共和盆地植被恢复潜力指数高,具有较大的恢复空间,是青海省未来生态恢复项目的重点关注区域。

气候是影响青海省植被恢复潜力的关键因素,降水量和气温的交互作用对青海省植被恢复潜力的解释力最大。

参考文献

View Option

[1]

张雄一 ,邵全琴 ,宁佳 ,等 长江上游地区生态恢复程度及植被恢复潜力空间差异分析

[J].地理研究 ,2023 ,42 (7 ):1904 -1920 .

[本文引用: 2]

[2]

Xu X Zhang D J Zhang Y et al Evaluating the vegetation restoration potential achievement of ecological projects:a case study of Yan'an,China

[J].Land Use Policy ,2020 ,90 :104293 .

[本文引用: 1]

[3]

吕振涛 ,李生宇 ,范敬龙 ,等 蒙古国植被自然恢复潜力

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (5 ):192 -201 .

[本文引用: 5]

[4]

唐樱殷 ,谢永贵 ,余刚国 ,等 黔西北喀斯特退化植被恢复潜力评价

[J].山地学报 ,2012 ,30 (5 ):528 -534 .

[本文引用: 1]

[5]

邓得玲 ,杜敏洁 ,童立珺 基于生态系统格局及生态系统服务功能变化的青海省生态重要性评估

[J].资源环境与工程 ,2023 ,37 (4 ):420 -429 .

[本文引用: 1]

[6]

王福成 ,魏学红 ,雷延民 ,等 基于SPOT NDVI的2010-2018年青海省草地资源动态监测研究

[J].草原与草坪 ,2023 ,43 (3 ):100 -107 .

[本文引用: 1]

[7]

Zhang D J Xu X Yao S B et al A novel similar habitat potential model based on sliding-window technique for vegetation restoration potential mapping

[J].Land Degradation & Development ,2020 ,31 (6 ):760 -772 .

[本文引用: 1]

[8]

靳峰 ,戈文艳 ,秦伟 ,等 甘肃省植被时空变化及其未来发展潜力

[J].中国水土保持科学 ,2023 ,21 (1 ):110 -118 .

[本文引用: 2]

[9]

李媛媛 ,孙景妍 ,杨香云 ,等 陕西省植被覆盖时空变异及其恢复潜力

[J].水土保持通报 ,2024 ,44 (1 ):346 -356 .

[本文引用: 4]

[10]

Prince S D Mapping desertification in southern Africa

[G]//Gutman G,Janetos A C,Justice C O,et al.Land Change Science .Dordrecht,Netherlands:Springer,2012 :163 -184 .

[本文引用: 1]

[11]

Prince S D Becker-Reshef I Rishmawi K Detection and mapping of long-term land degradation using local net production scaling:application to Zimbabwe

[J].Remote Sensing of Environment ,2009 ,113 (5 ):1046 -1057 .

[本文引用: 2]

[12]

Li F Meng J J Zhu L K et al Spatial pattern and temporal trend of land degradation in the Heihe River Basin of China using local net primary production scaling

[J].Land Degradation & Development ,2020 ,31 (4 ):518 -530 .

[13]

An R Wang H L Feng X Z et al Monitoring rangeland degradation using a novel local NPP scaling based scheme over the “Three-River Headwaters” region,hinterland of the Qinghai-Tibetan Plateau

[J].Quaternary International ,2017 ,444 :97 -114 .

[14]

Lang Y Q Yang X H Cai H Y Assessing the degradation of grassland ecosystems based on the advanced local net production scaling method:the case of Inner Mongolia,China

[J].Land Degradation & Development ,2021 ,32 (2 ):559 -572 .

[15]

Cai D W Wang X M Hua T et al Baseline and status of desertification in Central Asia

[J].Land Degradation & Development ,2022 ,33 (5 ):771 -784 .

[本文引用: 2]

[16]

马泽钰 ,李鹏 ,肖列 ,等 青海省生态修复关键区识别及修复分区划分

[J].水土保持学报 ,2024 ,38 (3 ):252 -265 .

[本文引用: 2]

[17]

代子俊 ,赵霞 ,李冠稳 ,等 2000-2015年青海省植被覆盖的时空变化特征

[J].西北农林科技大学学报(自然科学版) ,2018 ,46 (7 ):54 -65 .

[本文引用: 1]

[18]

冶晓娟 ,王永辉 ,潘红忠 ,等 青海省植被NEP时空变化及驱动因素分析

[J].干旱区研究 ,2022 ,39 (5 ):1673 -1683 .

[本文引用: 1]

[19]

Huang Z X Extensions to the K-means algorithm for clustering large data sets with categorical values

[J].Data Mining and Knowledge Discovery ,1998 ,2 (3 ):283 -304 .

[本文引用: 1]

[20]

Zhao C Yang J A robust skewed boxplot for detecting outliers in rainfall observations in real-time flood forecasting

[J].Advances in Meteorology ,2019 ,2019 :1795673 .

[本文引用: 1]

[21]

Schwertman N C Owens M A Adnan R A simple more general boxplot method for identifying outliers

[J].Computational Statistics & Data Analysis ,2004 ,47 (1 ):165 -174 .

[22]

Babura B I Adam M B Abdul Samad A R et al Analysis and assessment of boxplot characters for extreme data

[J].Journal of Physics:Conference Series ,2018 ,1132 :012078 .

[本文引用: 1]

[23]

王欣毅 ,杨洁 ,林良国 ,等 基于Sen+Mann-Kendall陕西省植被覆盖度时空变化规律研究

[J].农业与技术 ,2023 ,43 (7 ):62 -66 .

[本文引用: 1]

[24]

王劲峰 ,徐成东 地理探测器:原理与展望

[J].地理学报 ,2017 ,72 (1 ):116 -134 .

[本文引用: 1]

[25]

张学渊 ,魏伟 ,周亮 ,等 西北干旱区生态脆弱性时空演变分析

[J].生态学报 ,2021 ,41 (12 ):4707 -4719 .

[本文引用: 1]

[26]

王宜 2000-2020年青海省植被NEP时空特征及影响因子探测

[D].兰州 :西北师范大学 ,2024 .

[本文引用: 1]

[27]

赵广举 ,穆兴民 ,田鹏 ,等 黄土高原植被变化与恢复潜力预测

[J].水土保持学报 ,2021 ,35 (1 ):205 -212 .

[本文引用: 1]

[28]

易海杰 ,张晓萍 ,何亮 ,等 黄土高原不同地貌类型区植被恢复潜力及其土地利用变化

[J].农业工程学报 ,2022 ,38 (18 ):255 -263 .

[本文引用: 2]

[29]

Jackson H Prince S D Degradation of net primary production in a semiarid rangeland

[J].Biogeosciences ,2016 ,13 (16 ):4721 -4734 .

[本文引用: 1]

[30]

Jackson H Prince S D Degradation of non-photosynthetic vegetation in a semi-arid rangeland

[J].Remote Sensing ,2016 ,8 (8 ):692 .

[本文引用: 1]

[31]

张雄一 ,邵全琴 ,宁佳 ,等 三北工程区植被恢复对土壤风蚀的影响及植被恢复潜力研究

[J].地球信息科学学报 ,2022 ,24 (11 ):2153 -2170 .

[本文引用: 1]

[32]

赵文飞 ,宗路平 ,王梦君 中国自然保护区空间分布特征

[J].生态学报 ,2024 ,44 (7 ):2786 -2799 .

[本文引用: 1]

[33]

穆宝胜 ,刘欣 ,朱文艳 基于n个标准差法和箱线图法识别变形监测中异常值的应用探究

[J].南通职业大学学报 ,2023 ,37 (2 ):100 -104 .

[本文引用: 1]

[34]

韩兆柱 ,刘新奇 我国国家公园政策的演进与改进:以三江源国家公园为例

[J].决策科学 ,2024 (2 ):18 -30 .

[本文引用: 1]

[35]

马浩 2000-2015年青海省植被EVI变化趋势及其影响因素分析

[J].林业资源管理 ,2017 (6 ):77 -83 .

[本文引用: 1]

长江上游地区生态恢复程度及植被恢复潜力空间差异分析

2

2023

... 近年来,随着气候变化、全球人口激增及人类对自然资源的不合理开发利用,极端气候事件频发,土地退化、环境污染、生物多样性锐减等一系列环境失调问题日益突出,生态系统退化已成为全球面临的严重问题[1 ] .植被作为生态系统的核心,在调节气候、涵养水源、保持水土和丰富生物多样性等方面发挥着至关重要的作用.植被恢复是生态恢复的前提条件,只有恢复植被,才能实现水土保持、固碳、生物多样性等生态功能[2 ] .而确定植被恢复潜力则是确定生态恢复方案的重要前提和依据[3 ] .恢复潜力理论阐述恢复的目标并评估退化植被达到这一目标的实际能力,它可以及时把握生态系统自然恢复的现状和程度,为调控恢复进程和预测恢复轨迹等生态系统可持续管理及恢复实践提供理论基础[4 ] . ...

... 为削弱异常值的影响,在过去的研究中,学者们通常在划分的相似生境单元内利用百分位法[3 ,8 -9 ,28 ] 或者选择自然保护区[1 ,31 ] 等特定区域作为理想参照.用特定百分位的数值作为理想参照的方法虽然在一定情况下能够识别极端值,但该方法具有一定的主观性,不同的研究者可能会基于不同的标准或目的选择不同的百分位数作为判断标准,从而导致结果的不一致性.而选择自然保护区作为理想参照的方法,虽然提供了一个相对未受干扰的生态系统状态作为比较基准,但该方法也具有一定的局限性,自然保护区分布虽然较广,但在不同地区不同类型之间的分布呈现出不均衡性[32 ] ,这可能导致某些研究区域缺乏合适的自然保护区作为参照点,从而限制了该方法的普遍适用性.基于此,本文利用箱线图来剔除异常值的影响,从而确定各生境单元内的植被最优生长状况,箱线图是一种传统的异常值检测方法,它提供了一种标准化的方法来识别和处理异常值[33 ] ,保证了异常值识别的客观性,且该方法具有一定的通用性. ...

Evaluating the vegetation restoration potential achievement of ecological projects:a case study of Yan'an,China

1

2020

... 近年来,随着气候变化、全球人口激增及人类对自然资源的不合理开发利用,极端气候事件频发,土地退化、环境污染、生物多样性锐减等一系列环境失调问题日益突出,生态系统退化已成为全球面临的严重问题[1 ] .植被作为生态系统的核心,在调节气候、涵养水源、保持水土和丰富生物多样性等方面发挥着至关重要的作用.植被恢复是生态恢复的前提条件,只有恢复植被,才能实现水土保持、固碳、生物多样性等生态功能[2 ] .而确定植被恢复潜力则是确定生态恢复方案的重要前提和依据[3 ] .恢复潜力理论阐述恢复的目标并评估退化植被达到这一目标的实际能力,它可以及时把握生态系统自然恢复的现状和程度,为调控恢复进程和预测恢复轨迹等生态系统可持续管理及恢复实践提供理论基础[4 ] . ...

蒙古国植被自然恢复潜力

5

2021

... 近年来,随着气候变化、全球人口激增及人类对自然资源的不合理开发利用,极端气候事件频发,土地退化、环境污染、生物多样性锐减等一系列环境失调问题日益突出,生态系统退化已成为全球面临的严重问题[1 ] .植被作为生态系统的核心,在调节气候、涵养水源、保持水土和丰富生物多样性等方面发挥着至关重要的作用.植被恢复是生态恢复的前提条件,只有恢复植被,才能实现水土保持、固碳、生物多样性等生态功能[2 ] .而确定植被恢复潜力则是确定生态恢复方案的重要前提和依据[3 ] .恢复潜力理论阐述恢复的目标并评估退化植被达到这一目标的实际能力,它可以及时把握生态系统自然恢复的现状和程度,为调控恢复进程和预测恢复轨迹等生态系统可持续管理及恢复实践提供理论基础[4 ] . ...

... 随着遥感技术的发展,越来越多的植被指数产品问世,且被广泛用于监测和评估植被状况、生态环境[7 ] .近年来,国内外很多学者在遥感数据的支持下,基于生境越相似的区域植被恢复潜力越接近的原则,在区域尺度上利用植被指数对植被的恢复潜力进行探究.吕振涛等[3 ] 依据相似生境原则,构建了植被恢复潜力计算模式,计算得到蒙古国植被恢复潜力值.靳峰等[8 ] 基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型分析了甘肃省的植被恢复潜力.李媛媛等[9 ] 以开展退耕还林工程较早的陕西省为例,运用相似生境法评估了陕西省植被恢复的潜力.然而,通过将环境变量离散化并叠加分区的方法划分出的相似生境高达几千甚至几万个,虽然关注了生态系统的空间异质性,但是对相似生境的过度细分造成结果过于细碎,可能导致生境间的差异被夸大,忽视了生态系统的整体性和统一性,削弱了我们对生态系统大尺度空间格局的识别和理解能力.2004年,Prince[10 ] 在研究津巴布韦土地荒漠化问题时,创新性地提出了局地净初级生产力缩放法(Local NPP Scaling,LNS),通过聚类方法从宏观层面划分土地能力单元,并据此确定评估基准,能够较为合理地评估土地荒漠化程度,并且该方法已广泛应用于澳大利亚、中国和其他国家的荒漠化评估[11 -15 ] . ...

... 目前,研究者们主要采用了两种方法进行相似生境单元的划分:一种是通过将环境变量离散化并叠加分区来实现[3 ,9 ,27 -28 ] ,另一种是利用基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型[9 ] ,虽然这两种方法都旨在强调生态系统的空间异质性,但它们可能因过度细分相似生境单元导致结果过于分散,从而放大生境间的差异,忽视生态系统的整体性和统一性,影响我们对生态系统大尺度空间格局的深入理解.鉴于此,本文利用K-means聚类算法从宏观层面划分相似生境单元,这是一种较为稳健的分类方法,在地理学和生态学研究中得到了广泛应用[11 ,15 ,29 -30 ] .该算法通过迭代的方式将数据对象自动划分为多个类别或簇,使得每个簇内的对象具有高度的相似性,而不同簇间的对象则表现出明显的差异性,这种方法不仅考虑了生态系统的空间差异性还关注了其整体性,从而能够有效地识别和划分出具有相似生态特征的生境单元. ...

... 为削弱异常值的影响,在过去的研究中,学者们通常在划分的相似生境单元内利用百分位法[3 ,8 -9 ,28 ] 或者选择自然保护区[1 ,31 ] 等特定区域作为理想参照.用特定百分位的数值作为理想参照的方法虽然在一定情况下能够识别极端值,但该方法具有一定的主观性,不同的研究者可能会基于不同的标准或目的选择不同的百分位数作为判断标准,从而导致结果的不一致性.而选择自然保护区作为理想参照的方法,虽然提供了一个相对未受干扰的生态系统状态作为比较基准,但该方法也具有一定的局限性,自然保护区分布虽然较广,但在不同地区不同类型之间的分布呈现出不均衡性[32 ] ,这可能导致某些研究区域缺乏合适的自然保护区作为参照点,从而限制了该方法的普遍适用性.基于此,本文利用箱线图来剔除异常值的影响,从而确定各生境单元内的植被最优生长状况,箱线图是一种传统的异常值检测方法,它提供了一种标准化的方法来识别和处理异常值[33 ] ,保证了异常值识别的客观性,且该方法具有一定的通用性. ...

... 青海省VRPI整体呈西高东低的趋势,而INPP整体呈东高西低的趋势,INPP的高值区与VRPI的低值区基本重合.综合分析INPP和VRPI,有助于精准识别生态恢复工程的重点区域,进而为不同区域制定科学的恢复策略[3 ] .一般来说,INPP高的区域自然条件较为优越,生态系统具有较强的自我修复能力,其VRPI较低,植被恢复空间较小.而INPP低的区域,生态系统本底条件较为脆弱,一旦遭到破坏,植被恢复将面临极大挑战,该类区域未来植被恢复空间较大,是青海省植被恢复工作的重点区域.然而,鉴于其恢复难度问题,该类区域的生态恢复策略应侧重于保护和适度干预,以促进生态系统的自然恢复,增强其稳定性. ...

黔西北喀斯特退化植被恢复潜力评价

1

2012

... 近年来,随着气候变化、全球人口激增及人类对自然资源的不合理开发利用,极端气候事件频发,土地退化、环境污染、生物多样性锐减等一系列环境失调问题日益突出,生态系统退化已成为全球面临的严重问题[1 ] .植被作为生态系统的核心,在调节气候、涵养水源、保持水土和丰富生物多样性等方面发挥着至关重要的作用.植被恢复是生态恢复的前提条件,只有恢复植被,才能实现水土保持、固碳、生物多样性等生态功能[2 ] .而确定植被恢复潜力则是确定生态恢复方案的重要前提和依据[3 ] .恢复潜力理论阐述恢复的目标并评估退化植被达到这一目标的实际能力,它可以及时把握生态系统自然恢复的现状和程度,为调控恢复进程和预测恢复轨迹等生态系统可持续管理及恢复实践提供理论基础[4 ] . ...

基于生态系统格局及生态系统服务功能变化的青海省生态重要性评估

1

2023

... 青海省作为青藏高原重要核心区域,是黄河、长江、澜沧江的发源地,也是国家重要的生态安全屏障区域,生态地位特殊而重要,生态责任重大而艰巨,在维护中国乃至亚洲生态平衡和生态安全中发挥着不可替代的作用[5 ] .然而,由于气候变化和超载过牧、过度开发利用等人类活动影响,青海省生态环境遭到破坏,草地退化、“黑土滩化”现象等一系列环境问题不断加剧,生态环境治理面临严峻挑战[6 ] .因此,植被恢复是青海省生态恢复的关键环节,正确评估青海省的植被恢复潜力,对于其生态恢复至关重要. ...

基于SPOT NDVI的2010-2018年青海省草地资源动态监测研究

1

2023

... 青海省作为青藏高原重要核心区域,是黄河、长江、澜沧江的发源地,也是国家重要的生态安全屏障区域,生态地位特殊而重要,生态责任重大而艰巨,在维护中国乃至亚洲生态平衡和生态安全中发挥着不可替代的作用[5 ] .然而,由于气候变化和超载过牧、过度开发利用等人类活动影响,青海省生态环境遭到破坏,草地退化、“黑土滩化”现象等一系列环境问题不断加剧,生态环境治理面临严峻挑战[6 ] .因此,植被恢复是青海省生态恢复的关键环节,正确评估青海省的植被恢复潜力,对于其生态恢复至关重要. ...

A novel similar habitat potential model based on sliding-window technique for vegetation restoration potential mapping

1

2020

... 随着遥感技术的发展,越来越多的植被指数产品问世,且被广泛用于监测和评估植被状况、生态环境[7 ] .近年来,国内外很多学者在遥感数据的支持下,基于生境越相似的区域植被恢复潜力越接近的原则,在区域尺度上利用植被指数对植被的恢复潜力进行探究.吕振涛等[3 ] 依据相似生境原则,构建了植被恢复潜力计算模式,计算得到蒙古国植被恢复潜力值.靳峰等[8 ] 基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型分析了甘肃省的植被恢复潜力.李媛媛等[9 ] 以开展退耕还林工程较早的陕西省为例,运用相似生境法评估了陕西省植被恢复的潜力.然而,通过将环境变量离散化并叠加分区的方法划分出的相似生境高达几千甚至几万个,虽然关注了生态系统的空间异质性,但是对相似生境的过度细分造成结果过于细碎,可能导致生境间的差异被夸大,忽视了生态系统的整体性和统一性,削弱了我们对生态系统大尺度空间格局的识别和理解能力.2004年,Prince[10 ] 在研究津巴布韦土地荒漠化问题时,创新性地提出了局地净初级生产力缩放法(Local NPP Scaling,LNS),通过聚类方法从宏观层面划分土地能力单元,并据此确定评估基准,能够较为合理地评估土地荒漠化程度,并且该方法已广泛应用于澳大利亚、中国和其他国家的荒漠化评估[11 -15 ] . ...

甘肃省植被时空变化及其未来发展潜力

2

2023

... 随着遥感技术的发展,越来越多的植被指数产品问世,且被广泛用于监测和评估植被状况、生态环境[7 ] .近年来,国内外很多学者在遥感数据的支持下,基于生境越相似的区域植被恢复潜力越接近的原则,在区域尺度上利用植被指数对植被的恢复潜力进行探究.吕振涛等[3 ] 依据相似生境原则,构建了植被恢复潜力计算模式,计算得到蒙古国植被恢复潜力值.靳峰等[8 ] 基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型分析了甘肃省的植被恢复潜力.李媛媛等[9 ] 以开展退耕还林工程较早的陕西省为例,运用相似生境法评估了陕西省植被恢复的潜力.然而,通过将环境变量离散化并叠加分区的方法划分出的相似生境高达几千甚至几万个,虽然关注了生态系统的空间异质性,但是对相似生境的过度细分造成结果过于细碎,可能导致生境间的差异被夸大,忽视了生态系统的整体性和统一性,削弱了我们对生态系统大尺度空间格局的识别和理解能力.2004年,Prince[10 ] 在研究津巴布韦土地荒漠化问题时,创新性地提出了局地净初级生产力缩放法(Local NPP Scaling,LNS),通过聚类方法从宏观层面划分土地能力单元,并据此确定评估基准,能够较为合理地评估土地荒漠化程度,并且该方法已广泛应用于澳大利亚、中国和其他国家的荒漠化评估[11 -15 ] . ...

... 为削弱异常值的影响,在过去的研究中,学者们通常在划分的相似生境单元内利用百分位法[3 ,8 -9 ,28 ] 或者选择自然保护区[1 ,31 ] 等特定区域作为理想参照.用特定百分位的数值作为理想参照的方法虽然在一定情况下能够识别极端值,但该方法具有一定的主观性,不同的研究者可能会基于不同的标准或目的选择不同的百分位数作为判断标准,从而导致结果的不一致性.而选择自然保护区作为理想参照的方法,虽然提供了一个相对未受干扰的生态系统状态作为比较基准,但该方法也具有一定的局限性,自然保护区分布虽然较广,但在不同地区不同类型之间的分布呈现出不均衡性[32 ] ,这可能导致某些研究区域缺乏合适的自然保护区作为参照点,从而限制了该方法的普遍适用性.基于此,本文利用箱线图来剔除异常值的影响,从而确定各生境单元内的植被最优生长状况,箱线图是一种传统的异常值检测方法,它提供了一种标准化的方法来识别和处理异常值[33 ] ,保证了异常值识别的客观性,且该方法具有一定的通用性. ...

陕西省植被覆盖时空变异及其恢复潜力

4

2024

... 随着遥感技术的发展,越来越多的植被指数产品问世,且被广泛用于监测和评估植被状况、生态环境[7 ] .近年来,国内外很多学者在遥感数据的支持下,基于生境越相似的区域植被恢复潜力越接近的原则,在区域尺度上利用植被指数对植被的恢复潜力进行探究.吕振涛等[3 ] 依据相似生境原则,构建了植被恢复潜力计算模式,计算得到蒙古国植被恢复潜力值.靳峰等[8 ] 基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型分析了甘肃省的植被恢复潜力.李媛媛等[9 ] 以开展退耕还林工程较早的陕西省为例,运用相似生境法评估了陕西省植被恢复的潜力.然而,通过将环境变量离散化并叠加分区的方法划分出的相似生境高达几千甚至几万个,虽然关注了生态系统的空间异质性,但是对相似生境的过度细分造成结果过于细碎,可能导致生境间的差异被夸大,忽视了生态系统的整体性和统一性,削弱了我们对生态系统大尺度空间格局的识别和理解能力.2004年,Prince[10 ] 在研究津巴布韦土地荒漠化问题时,创新性地提出了局地净初级生产力缩放法(Local NPP Scaling,LNS),通过聚类方法从宏观层面划分土地能力单元,并据此确定评估基准,能够较为合理地评估土地荒漠化程度,并且该方法已广泛应用于澳大利亚、中国和其他国家的荒漠化评估[11 -15 ] . ...

... 目前,研究者们主要采用了两种方法进行相似生境单元的划分:一种是通过将环境变量离散化并叠加分区来实现[3 ,9 ,27 -28 ] ,另一种是利用基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型[9 ] ,虽然这两种方法都旨在强调生态系统的空间异质性,但它们可能因过度细分相似生境单元导致结果过于分散,从而放大生境间的差异,忽视生态系统的整体性和统一性,影响我们对生态系统大尺度空间格局的深入理解.鉴于此,本文利用K-means聚类算法从宏观层面划分相似生境单元,这是一种较为稳健的分类方法,在地理学和生态学研究中得到了广泛应用[11 ,15 ,29 -30 ] .该算法通过迭代的方式将数据对象自动划分为多个类别或簇,使得每个簇内的对象具有高度的相似性,而不同簇间的对象则表现出明显的差异性,这种方法不仅考虑了生态系统的空间差异性还关注了其整体性,从而能够有效地识别和划分出具有相似生态特征的生境单元. ...

... [9 ],虽然这两种方法都旨在强调生态系统的空间异质性,但它们可能因过度细分相似生境单元导致结果过于分散,从而放大生境间的差异,忽视生态系统的整体性和统一性,影响我们对生态系统大尺度空间格局的深入理解.鉴于此,本文利用K-means聚类算法从宏观层面划分相似生境单元,这是一种较为稳健的分类方法,在地理学和生态学研究中得到了广泛应用[11 ,15 ,29 -30 ] .该算法通过迭代的方式将数据对象自动划分为多个类别或簇,使得每个簇内的对象具有高度的相似性,而不同簇间的对象则表现出明显的差异性,这种方法不仅考虑了生态系统的空间差异性还关注了其整体性,从而能够有效地识别和划分出具有相似生态特征的生境单元. ...

... 为削弱异常值的影响,在过去的研究中,学者们通常在划分的相似生境单元内利用百分位法[3 ,8 -9 ,28 ] 或者选择自然保护区[1 ,31 ] 等特定区域作为理想参照.用特定百分位的数值作为理想参照的方法虽然在一定情况下能够识别极端值,但该方法具有一定的主观性,不同的研究者可能会基于不同的标准或目的选择不同的百分位数作为判断标准,从而导致结果的不一致性.而选择自然保护区作为理想参照的方法,虽然提供了一个相对未受干扰的生态系统状态作为比较基准,但该方法也具有一定的局限性,自然保护区分布虽然较广,但在不同地区不同类型之间的分布呈现出不均衡性[32 ] ,这可能导致某些研究区域缺乏合适的自然保护区作为参照点,从而限制了该方法的普遍适用性.基于此,本文利用箱线图来剔除异常值的影响,从而确定各生境单元内的植被最优生长状况,箱线图是一种传统的异常值检测方法,它提供了一种标准化的方法来识别和处理异常值[33 ] ,保证了异常值识别的客观性,且该方法具有一定的通用性. ...

Mapping desertification in southern Africa

1

2012

... 随着遥感技术的发展,越来越多的植被指数产品问世,且被广泛用于监测和评估植被状况、生态环境[7 ] .近年来,国内外很多学者在遥感数据的支持下,基于生境越相似的区域植被恢复潜力越接近的原则,在区域尺度上利用植被指数对植被的恢复潜力进行探究.吕振涛等[3 ] 依据相似生境原则,构建了植被恢复潜力计算模式,计算得到蒙古国植被恢复潜力值.靳峰等[8 ] 基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型分析了甘肃省的植被恢复潜力.李媛媛等[9 ] 以开展退耕还林工程较早的陕西省为例,运用相似生境法评估了陕西省植被恢复的潜力.然而,通过将环境变量离散化并叠加分区的方法划分出的相似生境高达几千甚至几万个,虽然关注了生态系统的空间异质性,但是对相似生境的过度细分造成结果过于细碎,可能导致生境间的差异被夸大,忽视了生态系统的整体性和统一性,削弱了我们对生态系统大尺度空间格局的识别和理解能力.2004年,Prince[10 ] 在研究津巴布韦土地荒漠化问题时,创新性地提出了局地净初级生产力缩放法(Local NPP Scaling,LNS),通过聚类方法从宏观层面划分土地能力单元,并据此确定评估基准,能够较为合理地评估土地荒漠化程度,并且该方法已广泛应用于澳大利亚、中国和其他国家的荒漠化评估[11 -15 ] . ...

Detection and mapping of long-term land degradation using local net production scaling:application to Zimbabwe

2

2009

... 随着遥感技术的发展,越来越多的植被指数产品问世,且被广泛用于监测和评估植被状况、生态环境[7 ] .近年来,国内外很多学者在遥感数据的支持下,基于生境越相似的区域植被恢复潜力越接近的原则,在区域尺度上利用植被指数对植被的恢复潜力进行探究.吕振涛等[3 ] 依据相似生境原则,构建了植被恢复潜力计算模式,计算得到蒙古国植被恢复潜力值.靳峰等[8 ] 基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型分析了甘肃省的植被恢复潜力.李媛媛等[9 ] 以开展退耕还林工程较早的陕西省为例,运用相似生境法评估了陕西省植被恢复的潜力.然而,通过将环境变量离散化并叠加分区的方法划分出的相似生境高达几千甚至几万个,虽然关注了生态系统的空间异质性,但是对相似生境的过度细分造成结果过于细碎,可能导致生境间的差异被夸大,忽视了生态系统的整体性和统一性,削弱了我们对生态系统大尺度空间格局的识别和理解能力.2004年,Prince[10 ] 在研究津巴布韦土地荒漠化问题时,创新性地提出了局地净初级生产力缩放法(Local NPP Scaling,LNS),通过聚类方法从宏观层面划分土地能力单元,并据此确定评估基准,能够较为合理地评估土地荒漠化程度,并且该方法已广泛应用于澳大利亚、中国和其他国家的荒漠化评估[11 -15 ] . ...

... 目前,研究者们主要采用了两种方法进行相似生境单元的划分:一种是通过将环境变量离散化并叠加分区来实现[3 ,9 ,27 -28 ] ,另一种是利用基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型[9 ] ,虽然这两种方法都旨在强调生态系统的空间异质性,但它们可能因过度细分相似生境单元导致结果过于分散,从而放大生境间的差异,忽视生态系统的整体性和统一性,影响我们对生态系统大尺度空间格局的深入理解.鉴于此,本文利用K-means聚类算法从宏观层面划分相似生境单元,这是一种较为稳健的分类方法,在地理学和生态学研究中得到了广泛应用[11 ,15 ,29 -30 ] .该算法通过迭代的方式将数据对象自动划分为多个类别或簇,使得每个簇内的对象具有高度的相似性,而不同簇间的对象则表现出明显的差异性,这种方法不仅考虑了生态系统的空间差异性还关注了其整体性,从而能够有效地识别和划分出具有相似生态特征的生境单元. ...

Spatial pattern and temporal trend of land degradation in the Heihe River Basin of China using local net primary production scaling

0

2020

Monitoring rangeland degradation using a novel local NPP scaling based scheme over the “Three-River Headwaters” region,hinterland of the Qinghai-Tibetan Plateau

0

2017

Assessing the degradation of grassland ecosystems based on the advanced local net production scaling method:the case of Inner Mongolia,China

0

2021

Baseline and status of desertification in Central Asia

2

2022

... 随着遥感技术的发展,越来越多的植被指数产品问世,且被广泛用于监测和评估植被状况、生态环境[7 ] .近年来,国内外很多学者在遥感数据的支持下,基于生境越相似的区域植被恢复潜力越接近的原则,在区域尺度上利用植被指数对植被的恢复潜力进行探究.吕振涛等[3 ] 依据相似生境原则,构建了植被恢复潜力计算模式,计算得到蒙古国植被恢复潜力值.靳峰等[8 ] 基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型分析了甘肃省的植被恢复潜力.李媛媛等[9 ] 以开展退耕还林工程较早的陕西省为例,运用相似生境法评估了陕西省植被恢复的潜力.然而,通过将环境变量离散化并叠加分区的方法划分出的相似生境高达几千甚至几万个,虽然关注了生态系统的空间异质性,但是对相似生境的过度细分造成结果过于细碎,可能导致生境间的差异被夸大,忽视了生态系统的整体性和统一性,削弱了我们对生态系统大尺度空间格局的识别和理解能力.2004年,Prince[10 ] 在研究津巴布韦土地荒漠化问题时,创新性地提出了局地净初级生产力缩放法(Local NPP Scaling,LNS),通过聚类方法从宏观层面划分土地能力单元,并据此确定评估基准,能够较为合理地评估土地荒漠化程度,并且该方法已广泛应用于澳大利亚、中国和其他国家的荒漠化评估[11 -15 ] . ...

... 目前,研究者们主要采用了两种方法进行相似生境单元的划分:一种是通过将环境变量离散化并叠加分区来实现[3 ,9 ,27 -28 ] ,另一种是利用基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型[9 ] ,虽然这两种方法都旨在强调生态系统的空间异质性,但它们可能因过度细分相似生境单元导致结果过于分散,从而放大生境间的差异,忽视生态系统的整体性和统一性,影响我们对生态系统大尺度空间格局的深入理解.鉴于此,本文利用K-means聚类算法从宏观层面划分相似生境单元,这是一种较为稳健的分类方法,在地理学和生态学研究中得到了广泛应用[11 ,15 ,29 -30 ] .该算法通过迭代的方式将数据对象自动划分为多个类别或簇,使得每个簇内的对象具有高度的相似性,而不同簇间的对象则表现出明显的差异性,这种方法不仅考虑了生态系统的空间差异性还关注了其整体性,从而能够有效地识别和划分出具有相似生态特征的生境单元. ...

青海省生态修复关键区识别及修复分区划分

2

2024

... 青海省位于中国的西北部,地处青藏高原的东北部(图1 ).东西跨度约1 200 km,南北跨度约800 km,总面积为72.23 万km2 .青海全省地势总体呈西高东低、南北高中部低的态势,省内地形复杂,以高原、山地为主.气候为典型的高原大陆性气候,地域间降水、气温、光热资源等气候条件和植被类型差异较大.境内绝大部分地区年降水量小于400 mm,东南部可达600 mm.全年平均气温为-5.1~9.0 ℃,呈现出明显的北高南低的分布特征[16 ] .由于气候和地形的限制,青海省植被类型主要为高寒灌丛、高寒草甸和高寒草原,其次是荒漠和山地草原,森林植被较少[17 ] .青海省是中国重要的生态安全屏障区,但由于其独特的气候条件、高海拔地形以及风化侵蚀作用,青海省植被极易受到气候变化和人类活动的影响[18 ] . ...

... 本文利用K-means聚类算法划分相似生境单元,可以兼顾生态系统的空间差异性和整体性,利用箱线图确定各单元内植被最优生长状况,比特定百分位数更客观,同时具有广泛的适用性,将这两种方法结合可以较为客观准确地确定植被恢复潜力指数.马泽钰等[16 ] 通过SOM方法分析了青海省7项生态系统服务并进行生态修复关键区识别,其中青海省生境质量的空间分布格局与本研究中得出的植被INPP分布格局基本一致,表明本文植被恢复潜力指数可以反映青海省客观实际,也说明本文所用的方法具有一定的科学性. ...

2000-2015年青海省植被覆盖的时空变化特征

1

2018

... 青海省位于中国的西北部,地处青藏高原的东北部(图1 ).东西跨度约1 200 km,南北跨度约800 km,总面积为72.23 万km2 .青海全省地势总体呈西高东低、南北高中部低的态势,省内地形复杂,以高原、山地为主.气候为典型的高原大陆性气候,地域间降水、气温、光热资源等气候条件和植被类型差异较大.境内绝大部分地区年降水量小于400 mm,东南部可达600 mm.全年平均气温为-5.1~9.0 ℃,呈现出明显的北高南低的分布特征[16 ] .由于气候和地形的限制,青海省植被类型主要为高寒灌丛、高寒草甸和高寒草原,其次是荒漠和山地草原,森林植被较少[17 ] .青海省是中国重要的生态安全屏障区,但由于其独特的气候条件、高海拔地形以及风化侵蚀作用,青海省植被极易受到气候变化和人类活动的影响[18 ] . ...

青海省植被NEP时空变化及驱动因素分析

1

2022

... 青海省位于中国的西北部,地处青藏高原的东北部(图1 ).东西跨度约1 200 km,南北跨度约800 km,总面积为72.23 万km2 .青海全省地势总体呈西高东低、南北高中部低的态势,省内地形复杂,以高原、山地为主.气候为典型的高原大陆性气候,地域间降水、气温、光热资源等气候条件和植被类型差异较大.境内绝大部分地区年降水量小于400 mm,东南部可达600 mm.全年平均气温为-5.1~9.0 ℃,呈现出明显的北高南低的分布特征[16 ] .由于气候和地形的限制,青海省植被类型主要为高寒灌丛、高寒草甸和高寒草原,其次是荒漠和山地草原,森林植被较少[17 ] .青海省是中国重要的生态安全屏障区,但由于其独特的气候条件、高海拔地形以及风化侵蚀作用,青海省植被极易受到气候变化和人类活动的影响[18 ] . ...

Extensions to the K-means algorithm for clustering large data sets with categorical values

1

1998

... 基于K-means聚类算法的相似生境划分.K-means算法是高效的非监督分类方法,以算法的低复杂度、易于理解的结果和良好的聚类效果而著称.该算法的核心思想是通过迭代优化,将数据集中的n 个对象划分为K 个聚类,以确保每个对象到其聚类中心的距离之和最小化[19 ] .这一过程旨在使聚类内部的对象尽可能接近,同时保持不同聚类之间的明显区分.在本文中,我们采用“手肘法”(Elbow Method)来确定K-means聚类分析中的最佳K 值.该方法通过计算不同K 值下聚类的误差平方和(SSE,sum of the squared errors)来评估聚类效果.随着K 值的增加,聚类的SSE会逐渐减少,但当K 值达到某个临界点后,SSE的减少会显著放缓,这个临界点,即“手肘点”,通常被认为是聚类效果最优的K 值.本文采用K-means聚类算法进行青海省空间上子区域的划分,由于本研究所用的数据空间分辨率较大,因此仅选用影响植被空间分布和生长的主要环境因子作为聚类指标,本文选择气温、降水量、风速、太阳辐射、土壤有机碳、海拔、坡度作为空间子区域的划分指标,并将聚类结果与青海省植被区划数据叠加,以生成相似生境单元. ...

A robust skewed boxplot for detecting outliers in rainfall observations in real-time flood forecasting

1

2019

... INPP值的确定.箱线图(boxplot),又称“盒须图”,是检测单变量数据集异常值的非参数统计工具,能够有效地揭示数据的分布特性和潜在的异常点,以其简洁性和直观性而备受青睐[20 -22 ] .它由5个数值点组成:最小值(min),下四分位数(Q 1 ),中位数(median),上四分位数(Q 3 ),最大值(max).上四分位数与下四分位数之间的差为四分位距(IQR ,inter quartile range).最大值、最小值的计算公式见式(2) ,超过这个界限的数据点则会被认为是离群值. ...

A simple more general boxplot method for identifying outliers

0

2004

Analysis and assessment of boxplot characters for extreme data

1

2018

... INPP值的确定.箱线图(boxplot),又称“盒须图”,是检测单变量数据集异常值的非参数统计工具,能够有效地揭示数据的分布特性和潜在的异常点,以其简洁性和直观性而备受青睐[20 -22 ] .它由5个数值点组成:最小值(min),下四分位数(Q 1 ),中位数(median),上四分位数(Q 3 ),最大值(max).上四分位数与下四分位数之间的差为四分位距(IQR ,inter quartile range).最大值、最小值的计算公式见式(2) ,超过这个界限的数据点则会被认为是离群值. ...

基于Sen+Mann-Kendall陕西省植被覆盖度时空变化规律研究

1

2023

... Sen趋势分析法与Mann-Kendall趋势检验的结合,融合了两者的优点,在长期植被覆盖变化趋势的显著性检测中被广泛采用[23 ] .与传统线性回归分析相比,这种方法能够更有效地排除测量误差,并减轻异常值对结果的影响. ...

地理探测器:原理与展望

1

2017

... 地理探测器是探测空间分异性、揭示驱动因子的新的空间统计方法[24 ] .地理探测器由4个模块组成,分别是因子探测、交互作用探测、风险探测与生态探测. ...

西北干旱区生态脆弱性时空演变分析

1

2021

... 植被恢复潜力在空间分布上具有显著的异质性,且受到多种因素的综合影响[25 ] .因此,本文从气候、土壤、地形、人类活动等方面选择了9个具有代表性的要素(包括气温、降水量、风速、太阳辐射、土壤有机碳、海拔、坡度、人类活动强度、实际载畜量)通过地理探测器的因子探测和交互探测工具,定量分析影响植被恢复潜力空间差异性的关键因素,并探索两变量间潜在的因果联系. ...

2000-2020年青海省植被NEP时空特征及影响因子探测

1

2024

... 任意两个因子之间的交互作用对青海省植被恢复潜力的解释力均大于单个因子,呈现出双因子增强或非线性增强的态势,且主要以双因子增强为主(图9 ).其中,交互作用最强的因子组合是气温和降水量,呈双因子增强,q 值为0.3363.这是因为降水量与气温之间的耦合作用较为明显,气候因素的交互作用更有利于植被的生长[26 ] .此外,降水量与其余因子两两交互的q 值较大,气温与其余因子交互作用的q 值次之,这是因为降水量和气温对青海省植被恢复潜力的解释力最强,所以其因子交互作用力也较大.坡度和土壤有机碳的交互作用最小,为双因子增强,q 值仅为0.0964. ...

黄土高原植被变化与恢复潜力预测

1

2021

... 目前,研究者们主要采用了两种方法进行相似生境单元的划分:一种是通过将环境变量离散化并叠加分区来实现[3 ,9 ,27 -28 ] ,另一种是利用基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型[9 ] ,虽然这两种方法都旨在强调生态系统的空间异质性,但它们可能因过度细分相似生境单元导致结果过于分散,从而放大生境间的差异,忽视生态系统的整体性和统一性,影响我们对生态系统大尺度空间格局的深入理解.鉴于此,本文利用K-means聚类算法从宏观层面划分相似生境单元,这是一种较为稳健的分类方法,在地理学和生态学研究中得到了广泛应用[11 ,15 ,29 -30 ] .该算法通过迭代的方式将数据对象自动划分为多个类别或簇,使得每个簇内的对象具有高度的相似性,而不同簇间的对象则表现出明显的差异性,这种方法不仅考虑了生态系统的空间差异性还关注了其整体性,从而能够有效地识别和划分出具有相似生态特征的生境单元. ...

黄土高原不同地貌类型区植被恢复潜力及其土地利用变化

2

2022

... 目前,研究者们主要采用了两种方法进行相似生境单元的划分:一种是通过将环境变量离散化并叠加分区来实现[3 ,9 ,27 -28 ] ,另一种是利用基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型[9 ] ,虽然这两种方法都旨在强调生态系统的空间异质性,但它们可能因过度细分相似生境单元导致结果过于分散,从而放大生境间的差异,忽视生态系统的整体性和统一性,影响我们对生态系统大尺度空间格局的深入理解.鉴于此,本文利用K-means聚类算法从宏观层面划分相似生境单元,这是一种较为稳健的分类方法,在地理学和生态学研究中得到了广泛应用[11 ,15 ,29 -30 ] .该算法通过迭代的方式将数据对象自动划分为多个类别或簇,使得每个簇内的对象具有高度的相似性,而不同簇间的对象则表现出明显的差异性,这种方法不仅考虑了生态系统的空间差异性还关注了其整体性,从而能够有效地识别和划分出具有相似生态特征的生境单元. ...

... 为削弱异常值的影响,在过去的研究中,学者们通常在划分的相似生境单元内利用百分位法[3 ,8 -9 ,28 ] 或者选择自然保护区[1 ,31 ] 等特定区域作为理想参照.用特定百分位的数值作为理想参照的方法虽然在一定情况下能够识别极端值,但该方法具有一定的主观性,不同的研究者可能会基于不同的标准或目的选择不同的百分位数作为判断标准,从而导致结果的不一致性.而选择自然保护区作为理想参照的方法,虽然提供了一个相对未受干扰的生态系统状态作为比较基准,但该方法也具有一定的局限性,自然保护区分布虽然较广,但在不同地区不同类型之间的分布呈现出不均衡性[32 ] ,这可能导致某些研究区域缺乏合适的自然保护区作为参照点,从而限制了该方法的普遍适用性.基于此,本文利用箱线图来剔除异常值的影响,从而确定各生境单元内的植被最优生长状况,箱线图是一种传统的异常值检测方法,它提供了一种标准化的方法来识别和处理异常值[33 ] ,保证了异常值识别的客观性,且该方法具有一定的通用性. ...

Degradation of net primary production in a semiarid rangeland

1

2016

... 目前,研究者们主要采用了两种方法进行相似生境单元的划分:一种是通过将环境变量离散化并叠加分区来实现[3 ,9 ,27 -28 ] ,另一种是利用基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型[9 ] ,虽然这两种方法都旨在强调生态系统的空间异质性,但它们可能因过度细分相似生境单元导致结果过于分散,从而放大生境间的差异,忽视生态系统的整体性和统一性,影响我们对生态系统大尺度空间格局的深入理解.鉴于此,本文利用K-means聚类算法从宏观层面划分相似生境单元,这是一种较为稳健的分类方法,在地理学和生态学研究中得到了广泛应用[11 ,15 ,29 -30 ] .该算法通过迭代的方式将数据对象自动划分为多个类别或簇,使得每个簇内的对象具有高度的相似性,而不同簇间的对象则表现出明显的差异性,这种方法不仅考虑了生态系统的空间差异性还关注了其整体性,从而能够有效地识别和划分出具有相似生态特征的生境单元. ...

Degradation of non-photosynthetic vegetation in a semi-arid rangeland

1

2016

... 目前,研究者们主要采用了两种方法进行相似生境单元的划分:一种是通过将环境变量离散化并叠加分区来实现[3 ,9 ,27 -28 ] ,另一种是利用基于滑动窗口的相似栖息地潜力模型[9 ] ,虽然这两种方法都旨在强调生态系统的空间异质性,但它们可能因过度细分相似生境单元导致结果过于分散,从而放大生境间的差异,忽视生态系统的整体性和统一性,影响我们对生态系统大尺度空间格局的深入理解.鉴于此,本文利用K-means聚类算法从宏观层面划分相似生境单元,这是一种较为稳健的分类方法,在地理学和生态学研究中得到了广泛应用[11 ,15 ,29 -30 ] .该算法通过迭代的方式将数据对象自动划分为多个类别或簇,使得每个簇内的对象具有高度的相似性,而不同簇间的对象则表现出明显的差异性,这种方法不仅考虑了生态系统的空间差异性还关注了其整体性,从而能够有效地识别和划分出具有相似生态特征的生境单元. ...

三北工程区植被恢复对土壤风蚀的影响及植被恢复潜力研究

1

2022

... 为削弱异常值的影响,在过去的研究中,学者们通常在划分的相似生境单元内利用百分位法[3 ,8 -9 ,28 ] 或者选择自然保护区[1 ,31 ] 等特定区域作为理想参照.用特定百分位的数值作为理想参照的方法虽然在一定情况下能够识别极端值,但该方法具有一定的主观性,不同的研究者可能会基于不同的标准或目的选择不同的百分位数作为判断标准,从而导致结果的不一致性.而选择自然保护区作为理想参照的方法,虽然提供了一个相对未受干扰的生态系统状态作为比较基准,但该方法也具有一定的局限性,自然保护区分布虽然较广,但在不同地区不同类型之间的分布呈现出不均衡性[32 ] ,这可能导致某些研究区域缺乏合适的自然保护区作为参照点,从而限制了该方法的普遍适用性.基于此,本文利用箱线图来剔除异常值的影响,从而确定各生境单元内的植被最优生长状况,箱线图是一种传统的异常值检测方法,它提供了一种标准化的方法来识别和处理异常值[33 ] ,保证了异常值识别的客观性,且该方法具有一定的通用性. ...

中国自然保护区空间分布特征

1

2024

... 为削弱异常值的影响,在过去的研究中,学者们通常在划分的相似生境单元内利用百分位法[3 ,8 -9 ,28 ] 或者选择自然保护区[1 ,31 ] 等特定区域作为理想参照.用特定百分位的数值作为理想参照的方法虽然在一定情况下能够识别极端值,但该方法具有一定的主观性,不同的研究者可能会基于不同的标准或目的选择不同的百分位数作为判断标准,从而导致结果的不一致性.而选择自然保护区作为理想参照的方法,虽然提供了一个相对未受干扰的生态系统状态作为比较基准,但该方法也具有一定的局限性,自然保护区分布虽然较广,但在不同地区不同类型之间的分布呈现出不均衡性[32 ] ,这可能导致某些研究区域缺乏合适的自然保护区作为参照点,从而限制了该方法的普遍适用性.基于此,本文利用箱线图来剔除异常值的影响,从而确定各生境单元内的植被最优生长状况,箱线图是一种传统的异常值检测方法,它提供了一种标准化的方法来识别和处理异常值[33 ] ,保证了异常值识别的客观性,且该方法具有一定的通用性. ...

基于n个标准差法和箱线图法识别变形监测中异常值的应用探究

1

2023

... 为削弱异常值的影响,在过去的研究中,学者们通常在划分的相似生境单元内利用百分位法[3 ,8 -9 ,28 ] 或者选择自然保护区[1 ,31 ] 等特定区域作为理想参照.用特定百分位的数值作为理想参照的方法虽然在一定情况下能够识别极端值,但该方法具有一定的主观性,不同的研究者可能会基于不同的标准或目的选择不同的百分位数作为判断标准,从而导致结果的不一致性.而选择自然保护区作为理想参照的方法,虽然提供了一个相对未受干扰的生态系统状态作为比较基准,但该方法也具有一定的局限性,自然保护区分布虽然较广,但在不同地区不同类型之间的分布呈现出不均衡性[32 ] ,这可能导致某些研究区域缺乏合适的自然保护区作为参照点,从而限制了该方法的普遍适用性.基于此,本文利用箱线图来剔除异常值的影响,从而确定各生境单元内的植被最优生长状况,箱线图是一种传统的异常值检测方法,它提供了一种标准化的方法来识别和处理异常值[33 ] ,保证了异常值识别的客观性,且该方法具有一定的通用性. ...

我国国家公园政策的演进与改进:以三江源国家公园为例

1

2024

... 2000年党中央做出西部大开发的战略决策,并相继启动了退耕还林、天然林保护、退牧还草等一系列重点生态建设工程[34 ] .深入研究植被恢复潜力的动态演变,对于评估已实施生态恢复工程的成效至关重要.这不仅有助于我们洞察生态恢复的进程,也为及时调整和优化生态恢复策略提供科学依据.2001年至2022年,青海省VRPI值整体呈下降趋势,说明这22年间青海省植被整体处于持续改善状态,生态工程的实施可能对这一积极变化起到了一定的促进作用.改善最显著的区域集中分布在三江源地区,这可能与2005年设立的三江源自然保护区有着密切的联系,该保护区的设立在一定程度上为植被的恢复创造了有利的条件. ...

2000-2015年青海省植被EVI变化趋势及其影响因素分析

1

2017

... 青海省植被恢复潜力受多重因素的共同影响,气候因子作为影响植被生长的主要自然因素,是青海省植被恢复潜力的主要驱动因素.其中,降水量和气温对青海省植被恢复潜力的解释力最大, 这与马浩[35 ] 得出的气温和降水量对青海省植被生长发育均有促进作用的结果一致. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号