0 引言

近年来,关于沙漠地区光伏电站建设的研究主要关于光伏选址优化、光伏阵列结构配置,光伏板间与板下植被恢复、光伏板面积尘与光伏板的发电率等方面,取得了大量成果。然而,光伏电站在沙区的大规模建设与运行,也引发了诸多生态与地貌扰动问题[4]。光伏板的架设改变了原有地形地貌与风速流场,破坏了地表结构的稳定性,导致局地风沙动力条件发生改变,从而加剧了地表风蚀和积沙过程[4];此外,沙漠生态系统原本就具有干旱、风沙活动频繁、地表脆弱等特性,光伏施工中涉及的大量机械扰动(如场地平整、土方挖填等)进一步削弱了区域生态稳定性,加重了沙害风险[5]。研究表明,光伏阵列在微气候尺度上显著改变了地表风速结构,其倾斜角度与布设方式对气流扰动具有导向与加速效应,易在板下及板间形成典型的风蚀(掏蚀)与风积(堆积)形态[6]。其中,板下区域尤为脆弱,常出现基座裸露、地面出现掏蚀坑问题,不仅影响生态恢复,也大幅增加了后期运维成本。

在众多治沙手段中,机械沙障因其简便、高效、经济等优势,在风蚀防控中发挥着重要作用。机械沙障通过削减近地风速、增强地表稳定性、改善土壤理化性质等机制,能够有效抑制风蚀并促进土壤生态功能恢复[7-8]。然而,沙障类型、材料性能与经济效益的差异,决定了其在不同光伏站点的适用性尚需系统评估。基于此,本研究以库布齐沙漠光伏电站为实验样地,选取光伏电站内沙害最为严重的板下区域,铺设3种典型材质机械沙障(草方格、PLA、纱网),并在站内无沙障区域及站外自然裸沙地设置对照。通过实地观测不同沙障类型与无沙障区域近地风速廓线、风速分布特征及其随高度变化规律,揭示不同沙障在削减风速以及调控气流场、土壤含水率方面的效能差异;同时结合各类沙障的价格成本,系统评估其固沙效益与经济可行性,为沙区光伏电站运维期间次生沙害的精准防治提供理论依据与技术支持。

1 研究区概况

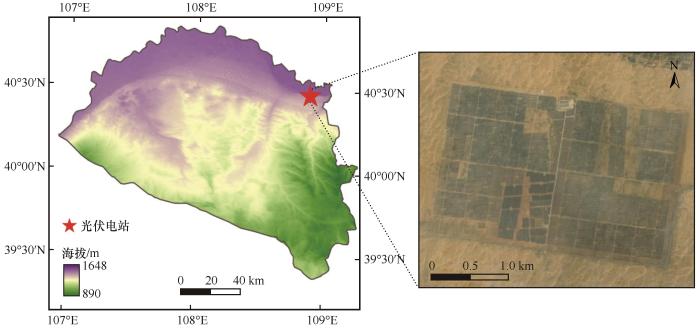

研究区位于库布齐沙漠,行政区隶属于内蒙古自治区鄂尔多斯市,本实验样地位于杭锦旗独贵塔拉镇亿利200 MW光伏园区,占地面积6.67 km² (图1)。气候类型为温带大陆性气候,气候干燥且少雨,年平均降水量为258.3 mm;年温差较大,大风天气多在春季,极易发生风蚀,全年大风日数30~40 d;土壤类型以风沙土为主,极少地区有栗钙土与草甸土;部分地区长有羊草(Leymus chinensis)、甘草(Glycyrrhiza uralensis)、油蒿(Artemisia ordosica)、花棒(Hedysarum scoparium)等植被。

图1

图1

研究区地理位置

Fig.1

Geographical location of the study area

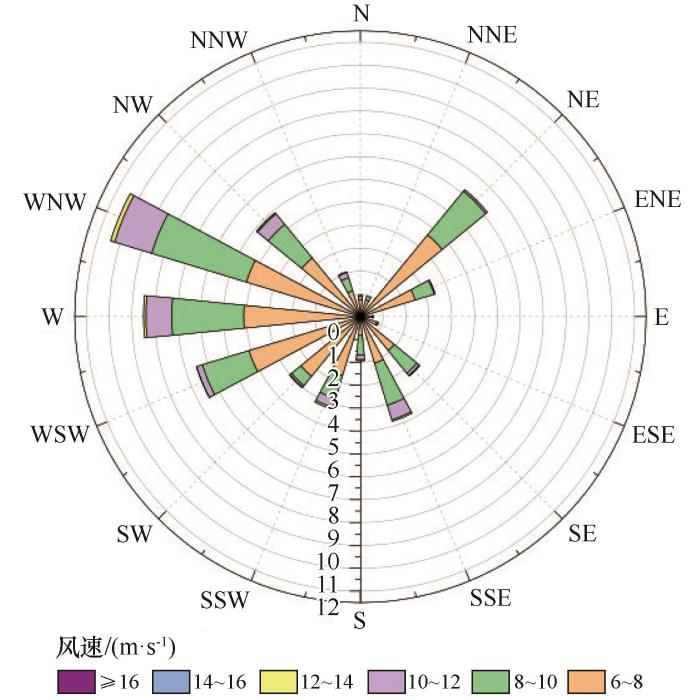

图2

2 研究方法

2.1 样地布设

本次实验的沙障布设在库布齐沙漠亿利光伏电站内,南北排列,光伏板倾斜角度为最佳倾斜角度(37°)。沙障于2023年4月布设完毕,以板下位置铺设的3种沙障为研究对象并以同部位裸沙为对照(CK)。共布设了3种类型的格状沙障(规格1 m×1 m)。第1种为纱网沙障,障体高15~20 cm;第2种为PLA沙障,障体高7~9 cm;第3种为草方格沙障,障体高15~20 cm,由当地的麦草和秸秆制成。

2.2 风速观测

试验区的沙障于2023年4月铺设完毕,在铺设完毕后立即对铺设好沙障的下垫面进行风速观测,分别在旷野平均风速12.03、9.50、7.85 m·s-1下进行观测。观测高度为10、20、50、100、200 cm,且各高度的风速观测均在障格中心部的上方进行,每个样地设置3组风速仪。风速记录间隔为2 s。第二次的风沙观测选择在2024年4月典型的春季大风日,风向与2023年观测风向基本一致。此时铺设好的沙障下垫面经过一年的吹蚀,障内的曲面形态已经达到稳定阶段,再次对沙障下垫面进行风速测定(风速测定方式方法与2023年一致),来探明防风效益的变化。本实验采用美国Onset公司生产的HOBO-U30小型气象站进行风速采集。

本研究采用普朗特-冯卡门的风速对数分布规律描述风速廓线方程:

式中:UZ 代表Z高度的平均风速 (m·s-1);U*代表摩阻流速(m·s-1);Z为风速廓线上某点距地面的垂直高度(cm);Z0为空气动力学粗糙度(cm);K为卡门常数,取值0.4[9]。

式中:a、b为回归系数。令UZ =0可求出地表粗糙度:

由

防风效能计算公式为:

式中:F为沙障的防风效能(%);V0、Vsb分别代表同一高度下的裸沙风速和铺设各类沙障后的风速(m·s-1)[12]。

土壤水分计算公式:

式中:X为土壤含水率(%);m1为烘干前土样加铝盒质量(g);m2为烘干后土样加铝盒质量(g);m3为铝盒质量(g)[13]。

2.3 统计与分析

采用Excel 2021和Origin 2023软件进行数据整理、分析以及图表的绘制工作,使用SPSS 25软件对数据进行单因素方差分析(数据表现形式为平均值±标准差)以及LSD多重检验。

3 结果与分析

3.1 不同类型沙障的风速廓线

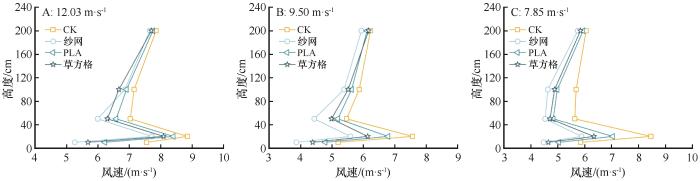

固定可调式光伏板系统中,其近地面布置及特定的倾斜角度,对板下区域的风流产生了一定程度的加速效应。考虑到光伏板前沿距离地面高度为35 cm,从图3可以看出,在板下距地表10 cm高度处,3种不同类型的沙障因结构特性对风速产生了不同程度的削弱作用,风速均低于CK。在距地表20 cm高度处,3种类型沙障的高度均未超过该高度,加之光伏板前缘对于风速的抬升,导致此处风速显著上升。同时,10~20 cm高度段内的风速垂直廓线斜率随来流风速的增加而减小,呈现出加速效应。

图3

图3

不同风速下不同沙障内风速廓线

Fig.3

Wind speed contours in different sand barriers at different wind speeds

在50 cm高度处,由于光伏板的遮蔽作用,风速比20 cm高度明显降低,尤其在来流风速大于9.50 m·s-1时,风速衰减加快,风速梯度变化更为剧烈。而在光伏板后方100~200 cm高度,尽管风速较50 cm高度有所回升,但整体仍低于20 cm高度的风速水平。综合分析图3可知,在12.03 m·s-1与9.50 m·s-1两种风速条件下,不同类型沙障与对照组之间的风速梯度变化趋势基本一致;而在较低风速(7.85 m·s-1)情况下,除对照组外,其他3类沙障在50 cm以上高度的风速差异不显著,风速廓线斜率趋于平缓。无论在何种风速条件下,3种沙障在其障格内部各高度层的风速均低于对照。

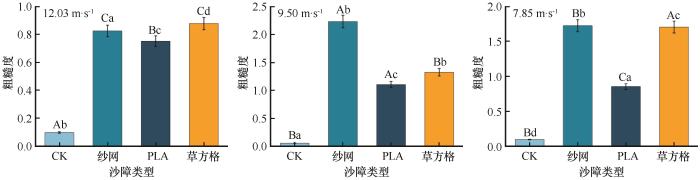

3.2 不同类型沙障的粗糙度与摩阻流速

如图4所示,3种沙障类型(纱网、PLA、草方格)的地表粗糙度均显著高于CK。在风速为12.03 m·s-1条件下,沙障内的地表粗糙度相较其他两种风速条件有所增加;在不同风速作用下,沙障措施内地表粗糙度均高于对照区域;9.50 m·s-1风速条件下PLA沙障粗糙度增加显著;草方格沙障的变化趋势与纱网沙障基本一致。总体而言,3种沙障类型均有效提升了光伏电站区域地表粗糙度。

图4

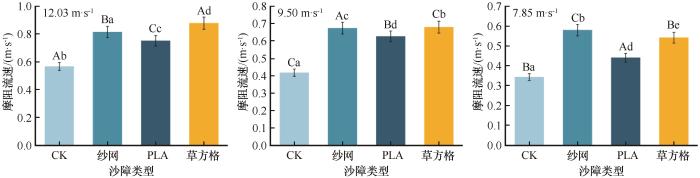

由图5可以看出摩阻流速随自由来流风速的降低而减小,该变化趋势不因是否设置沙障而改变。在所有测试风速条件下,未设置沙障的CK其摩阻流速均显著低于各类沙障处理样地。具体而言,在风速为12.03 m·s-1时,纱网沙障、PLA沙障和草方格沙障3种沙障措施下的摩阻流速分别比CK提高了44.33%、32.82%和54.91%;当风速下降至9.50 m·s-1时,3类沙障所引起的摩阻流速增幅分别为61.24%、50.00%和62.68%;而在风速进一步降至7.85 m·s-1的情况下,其增幅分别为68.60%、28.20%和57.56%。纱网沙障因其特殊的材料结构与编织工艺,对近地表风场具有较强的调控能力,从而对地表动力学参数产生显著影响。相比之下,PLA沙障作为一种新型可生物降解型固沙措施,体现了“以沙治沙”的生态治理理念,在防治风蚀和固沙护土方面展现出良好潜力。草方格沙障作为传统机械固沙方式的代表,仍表现出稳定的防风固沙效能。综合来看,不同类型的沙障在多种风速条件下均可有效提升摩阻流速,有助于增强地表抗风蚀能力,促进沙质地表的稳定与恢复。

图5

图5

不同类型沙障内的摩阻流速

Fig.5

Frictional flow velocity within different sand barrier measures

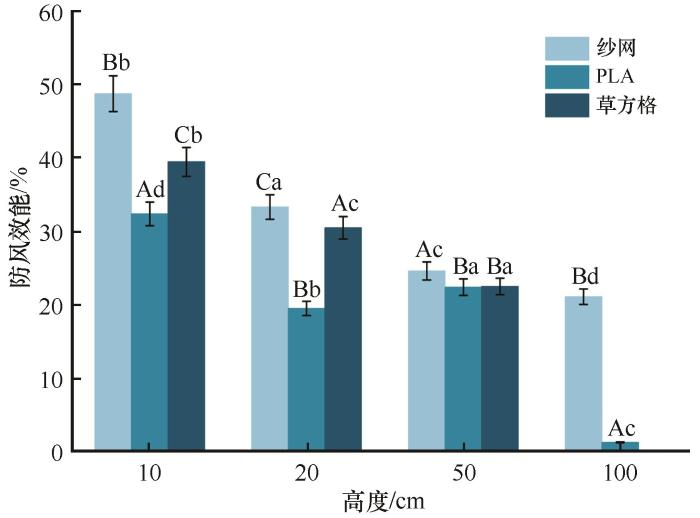

3.3 不同类型沙障的防风效能

防风效能是评价沙障抵御风力侵蚀及维持地表稳定性的重要指标,其数值越高,表明沙障对风速的削弱作用越显著,固沙能力也更为优越。根据图6可知,3种机械沙障(纱网、PLA、草方格)在光伏电站区域内均表现出一定的风速调控能力。特别是在距地表10 cm和20 cm的近地面层,3类沙障的防风效果最为明显。所有类型沙障的防风效能均随垂直高度的增加呈递减趋势,该趋势在100 cm高度时达到最低。

图6

图6

不同材质沙障的防风效能

Fig.6

Wind protection effectiveness of different materials of sand barriers

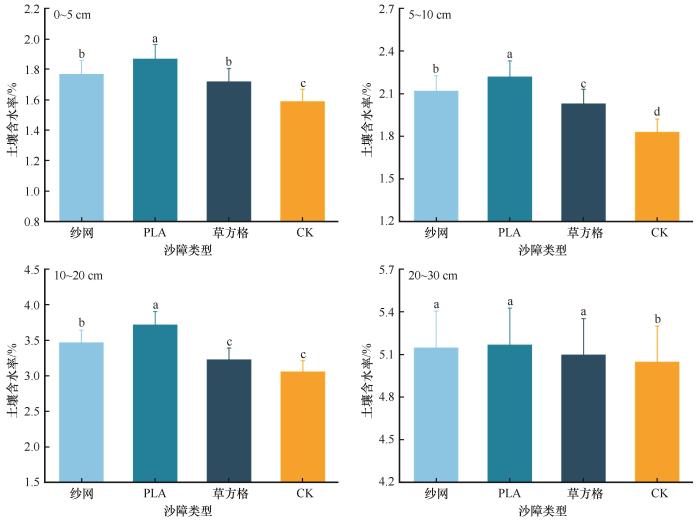

3.4 不同类型沙障的土壤水分特征

由于光伏板的遮蔽效应,板下区域土壤含水率表现出更高的水平。其中,PLA沙障因其独特的结构特征,在水分保持能力方面优于其他两种沙障类型,同时具有较低的蒸发速率,因此在板下区域中,PLA沙障内的土壤含水率显著高于其他两种沙障及对照组(P<0.05,图7)。在0~5 cm土层内,PLA沙障的土壤含水率为1.87%,显著高于其他3种样地;纱网沙障和草方格沙障的含水率分别为1.77%与1.72%,二者之间差异未达显著水平(P>0.05)。在5~10 cm土层,4类样地之间的土壤含水率差异显著(P<0.05),具体表现为PLA沙障>纱网沙障>草方格沙障>CK。在10~20 cm土层,整体土壤含水率有所上升,3种沙障类型间仍存在一定差异(P<0.05),但草方格沙障与CK之间差异不显著(P>0.05)。在20~30 cm土层,3类沙障的土壤含水率均超过5%,不同类型沙障之间差异不显著,但均显著高于CK(P<0.05)。

图7

3.5 不同材质沙障的经济效益

3.5.1 3种沙障经济成本

3种类型沙障均可有效抑制风蚀,为植被恢复建设提供有利条件(表1)。草方格沙障的单位面积价格相较于其他两种沙障较低,同时,其施工简便,适用于大面积荒漠化治理,且能逐渐腐解为有机质,促进土壤改良。在典型风沙区,草方格的使用寿命可达3~5 a,维护成本较低,材料易获取,且适用于不同地形和沙丘类型,具有较高的工程适用性。PLA沙障虽然材料价格高于草方格沙障,但其原位固沙、提高土壤含水率方面表现出较大的优势,同时PLA为环境友好型材质,在自然条件下可被微生物分解为CO₂和H₂O,无微塑料污染风险。PLA沙障在极端干旱区或高风速环境下具有更长的有效防护周期。因此PLA沙障适合在板下等特殊位置铺设。纱网沙障虽然成本最高,但其在防风固沙方面的表现要强于其他两种沙障,纱网具有均匀的孔隙结构(孔隙率30%~50%),可有效降低风速并拦截沙粒。风洞实验表明,单层纱网可使地表20 cm高度风速降低50%~70%,积沙量较草方格提高15%~25%;尽管初期成本略高于草方格,但其超长服役周期大幅降低长期治理成本。

表1 3种沙障基本参数

Table 1

| 沙障种类 | 材质 | 障体高度/cm | 每公顷价格/元 |

|---|---|---|---|

| 纱网沙障 | 抗老化聚乙烯polyethylene | 15~18 | 16 500 |

| PLA沙障 | 生物基可降解聚乳酸 | 8~13 | 14 850 |

| 草方格沙障 | 芦苇、稻草 | 15~18 | 8 550 |

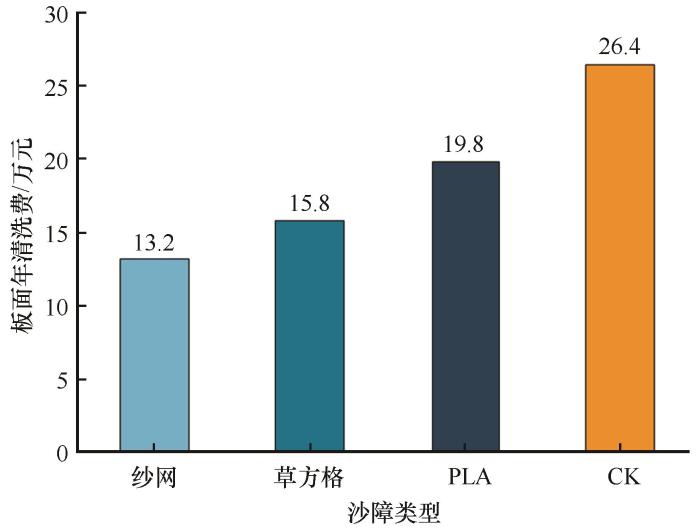

3.5.2 3种沙障防风固沙经济效益

沙障通过降低风速,显著减少了风沙对光伏组件的掩埋和磨损,从而降低了发电量损失和运维清洗成本,其带来的收益远超沙障本身的建设和维护成本。其对运维期光伏电站成本降低主要在光伏板面的清洗与提高发电率。根据实地观测,轻度积尘(影响发电效率5%)每年120 d,中度积尘 (影响发电效率20%)每年40 d (例如,常见沙尘天气后),重度沙尘(影响发电效率50%)每年10 d。无沙障措施年平均发电损失率约为(120×5%+40×20%+10×50%+195×0%)/365,即9.7%。

铺设沙障后研究区内沙尘天数显著减少,经站内长期观测沙障铺设后轻度沙尘天气减少70%,中度减少40%,重度减少20%;平均年发电损失率则降低到(120×5%×30%+40×20%×60%+10×50%×80%+195×0%)/365,约2.9%。

研究区内光伏板面建设面积约为132万m2,无沙障时板面积尘严重,常规清洗频率约3个月1次(年均4次),清洗成本每次每平方米约0.05元。铺设沙障后,清洗频率显著降低:纱网沙障约每6月1次,草方格沙障约5月1次,PLA沙障约4月1次。由图8可以看出,3种沙障措施均有效降低了光伏站内的年清洗费用,其中纱网沙障降低的清洗费用最高,草方格沙障次之,其次为PLA沙障,这也与3种沙障的防风固沙效果相呼应。3种沙障的平均降低价格达10.13万元,可有效减少光伏站内的运维成本。

图8

图8

不同沙障铺设后的板面年清洗费

Fig.8

Annual cleaning cost of slabs after laying of different sand barriers

4 讨论

4.1 沙障对风场结构及地表动力参数的影响

风力是驱动风沙活动的首要动力因子,其垂直廓线变化直接影响地表输沙过程与风蚀强度[14-15]。本研究发现,在0~20 cm近地层内,各类沙障均显著削弱风速,尤以纱网沙障效果最为显著。这与前期研究结论一致[16],证实了纱网沙障在调控低层风场方面具有显著优势。相比之下,草方格沙障凭借其传统网格结构,对气流产生方向性干扰,虽然整体防风效能略低于纱网沙障,但在中低风速条件下表现出稳定的风速削减能力,适合作为沙地中层的风蚀控制措施。PLA沙障在高风速情境下的风速抑制能力较弱,但在中低风速条件下对近地风场仍具有效调控作用。此外,本研究观察到风速廓线在10~20 cm高度的斜率随来流风速增大而减小,表明存在明显的风速加速区,且其位置随来流风速增强而上移。这一动态特征在高风速条件下尤为显著,导致地表附近风速梯度增大。该现象清晰地揭示了沙障结构在调节近地层风速垂直分布中的关键作用。特别是在光伏板系统下方,其前缘对气流的抬升效应与板下遮蔽效应并存,形成了复杂的局地风场环境,沙障可缓冲该抬升效应,对维持板下区域风场稳定具有积极意义[17],本研究结论与石涛等[18]和陈曦等[19]的研究结论相似:光伏站内铺设沙障措施防风作用最大值出现在20 cm高度处,为21.72%,且越接近地表风速削减作用越明显。对光伏电站内的气流场进行研究发现,电板前沿、后沿处风沙流受到倾斜电板影响,形成气流加速区,使得上层气流挟沙能力增强,风沙流呈现不饱和状态,地表出现风蚀;电场行道处上层输沙量受到光伏板阻挡,风沙流呈过饱和状态,地表出现堆积。因此,电场内部的风沙防治工作重点为电板下方区域。地表粗糙度和摩阻流速是表征地表抗风蚀能力和评估风沙防治效果的核心动力学参数[20]。本研究结果表明3种沙障均能显著提升研究区的地表粗糙度和摩阻流速水平。纱网和草方格沙障在这两方面的提升幅度尤为显著。纱网沙障得益于其精细的编织结构,在增大地表微观起伏度的同时扩展了摩擦界面,从而在近地层形成有效的“粗糙层”缓冲带,显著降低了近地表风速并推迟了风蚀启动[21]。草方格沙障在所有测试风速下均表现出稳定提升摩阻流速的能力;而纱网沙障在9.5 m·s-1与7.85 m·s-1风速下的增幅最高,表明其在风能波动较大的光伏电场区域具有良好的环境适应性。

4.2 沙障防风效能的空间分异特征及防护策略启示

本研究评估的3种沙障在近地层(0~50 cm)均表现出良好的防风效能,但其防护能力随高度增加呈现明显递减趋势。纱网沙障在0~20 cm高度区间内风速削减率高达50%以上,显著优于草方格与PLA沙障。马泽等[8]的研究结论也证实了这一观点,其研究结果显示纱网沙障能够显著降低风速,防风效能相较于PLA沙障和草方格沙障固沙效果更好,在10.32 m·s-1风速下,其防风效能达49.73%,且纱网沙障在铺设初期的防风效果更优,其防风效能达到52.67%。这一优势使其特别适用于光伏板阵列迎风侧前沿、板间边缘空隙以及基础周边等高风蚀敏感区域。草方格沙障防风效能表现稳定,适合用于光伏电场内部大面积区域的整体风蚀控制(中层控制带)。PLA沙障则因其相对较低的防风效能(尤其在近地面层)和可降解特性,更适合作为低矮植被恢复区的辅助性保护结构,或在生态敏感区域作为环境友好型选项。这种防风效能的空间分异性为沙障的立体优化配置提供了重要依据。建议构建前缘强挡(纱网沙障)—中部稳控(草方格沙障)—后部疏导/辅助(PLA沙障)的梯度防沙格局。王茂林等[22]通过对双排高立式尼龙网阻沙障与草方格固沙障联合应用,开展风洞试验研究,发现沙障的联合配置模式可以实现较优的配置与防沙效益。这种配置可以充分发挥不同类型沙障的优势,在保证核心区域(板下及前沿)高防护水平的同时,兼顾大面积区域的防护效率和整体成本效益。

4.3 成本效益分析与防护措施选择

在工程实践中,沙障措施的选择需综合考虑防护效能、经济成本和生态效益。纱网沙障的单位面积材料与铺设成本约为草方格沙障的1.5~2倍[20]。然而,其优异的耐久性和低维护需求(维护周期长)能在光伏电站的高价值区域(板下及关键设施周边)显著降低因风沙侵蚀导致的频繁维护、人力投入和设备损耗成本,从而提升电站全生命周期的净收益[21],在高风蚀风险核心区推荐优先使用。草方格沙障的主要优势在于原材料(麦草等)成本低廉且施工工艺成熟简便,是大面积布设以实现整体风蚀控制的理想选择[23]。但其主要制约因素是天然材料降解速度快,防风效能随使用年限下降明显,后期维护、补扎频率高,增加了长期管理成本[24]。PLA沙障作为一种新兴的可生物降解材料沙障,其核心价值在于突出的环保属性和“以沙治沙”“环境友好”的生态治理理念契合度[25]。特别适用于政策明确要求生态优先的治理区域,如国家沙化土地封禁保护区、生态移民迁出区等[26]。其可降解特性避免了传统沙障(尤其是塑料基沙障)的后期清理难题和潜在二次污染,降低了末期处理成本[27]。然而,当前其材料成本相对较高,大规模推广应用需依赖财政补贴、生态补偿或碳汇交易等机制进行成本分摊。综合而言,在光伏电站风沙防治体系中,应依据防护区域的重要性、风蚀风险等级、投资预算及生态政策导向,差异化选择沙障类型。推荐在高价值、高风险的核心区域(光伏板下及前沿)采用纱网沙障;在电站内部大面积区域采用草方格沙障进行整体稳控;在边缘区、生态敏感区或作为辅助措施,可选用PLA沙障。通过构建这种多层次、多功能的防风固沙系统,能够协同实现生态保护功能与工程经济效益的最大化。

5 结论

光伏阵列的遮挡效应导致50~200 cm高度层风速较20 cm高度显著降低,而特殊倾角设计在近地表10~20 cm产生明显的风速加速现象。在缺乏沙障防护的裸露沙质地表,这种近地面风速增强效应表现得更为显著。

3种沙障均能显著削弱近地风速,其中纱网沙障在10 cm高度处防风效能最高,可达50%。同时沙障的铺设显著提高了地表粗糙度和摩阻流速,在7.85~12.03 m·s-1风速条件下平均提升幅度在30%~68%。

3种类型沙障均表现出较好的经济效益,可以在有效提高发电率的同时减少运维费用。结合3种沙障的优势,草方格沙障适合光伏站内大面积铺设,PLA沙障则适合板下等适合植被生长的地区铺设,纱网沙障则适合受风蚀严重区域(迎风侧)铺设。

参考文献

Desert dune dynamics and the evaluation of shear velocity:an integrated approach

[J].

Airflow and roughness characteristics over partially vegetated linear dunes in the southwest Kalahari Desert

[J].

Friction velocity and aerodynamic roughness of conventional and undercutter tillage within the Columbia Plateau,USA

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号