0 引言

输沙率和粒径分布是表征风沙活动的核心参数。输沙率指单位时间内通过单位宽度的沙粒质量。输沙率越大,风沙活动越剧烈,进入空气的粉沙和黏土越多,沙尘暴的强度就越大。输沙率主要受到风速和下垫面等因素的影响[5]:经典Bagnold理论揭示了风速对输沙率的主导控制,表明输沙率与风速的三次方成正比[6];地表粗糙度和植被盖度通过湍流调制作用改变输沙率在垂向上的递减速率[5,7-8]。粒径的空间分布受物源、下垫面类型、风力和沙粒之间碰撞作用的影响,并影响风沙起动、运动和沉降过程[9-11],在垂直方向上,粒径分异受控于跃移-悬移动力分选:当风速小于7.7 m·s-1时,平均粒径随高度的增加呈指数衰减;当风速大于 8.4 m·s-1时,湍流混合导致垂向分选减弱[12]。

目前,国内对干旱区的风沙活动进行了大量的研究。研究区域包括塔干[12-14]、青土湖干涸湖底[15]、毛乌素沙地[16-17]、科尔沁沙地[18]和阿拉善高原[19]等。研究设备包括BSNE集沙仪[13]、方口集沙仪[20]和全方位集沙仪[21]等。研究内容包括输沙率[4-5,7-8,14,18]、沙尘粒度特征[9-14]和物源[22]等。关于塔干输沙率的垂直分异拟合函数类型存在争议,主流观点有指数函数、幂函数和分段函数等[8,10,13-14,23-24]。杨兴华等[14]在塔干北缘荒漠过渡带进行野外观测后发现,在100 cm高度以下,输沙量随高度呈幂函数变化。在塔中地区,代亚亚等[13]对腹地复合型纵向沙垄的研究表明,输沙率的垂直分异规律不遵循指数函数或幂函数。杜鹤强等[23]对塔中新月形沙丘进行野外观测后认为,应对输沙率的垂直分异规律进行分段拟合。杨兴华等[24]对塔中的平坦沙地和高大沙丘顶部研究后发现,输沙率随高度的增加呈负指数规律下降。在塔干南部的策勒地区,毛冬雷等[10]发现输沙率随高度在流动沙地呈指数函数和幂函数规律变化,在半固定沙地呈指数规律变化,在固定沙地呈多项式关系。王翠等[8]发现输沙率随高度的增加在流动沙地呈指数函数、幂函数和对数函数变化,在半流动沙地和固定沙地呈对数函数变化。

在有关沙尘粒径的研究中,不同地区不同粒级的百分含量随高度的变化也存在差异[9-10,13-14,25]。在塔干北缘荒漠过渡带,杨兴华等[14]发现沙尘的粒径越小,到达的高度越大,细沙和极细沙的含量随高度的增加而降低,粉沙的含量随高度的增加而增加,且沙尘的含量随高度的增加呈“象鼻”状分布。在塔干腹地,黎小娟等[21]发现平均粒径随高度的增加而增加;康永德等[25]发现平均粒径在垂直高度上先减小后增大,而代亚亚等[13]的研究结果与此相反。在策勒绿洲-沙漠过渡带,毛冬雷等[10]认为,粗沙粒的百分含量从近地表到高层和从流动沙地到固定沙地都呈逐渐减小的趋势,流动沙地的粒径分布范围比半固定和固定沙地广;王翠等[9]发现粉沙的含量随高度的增加呈幂函数增加,极细沙和细沙的含量随高度的增加呈幂函数下降。

尽管目前对输沙率和粒径的研究取得了重要进展,但仍存在不足。首先,缺乏对塔干各地表类型的同步对比研究,导致参数化模型的普适性不足;其次,粒径垂直分异规律的解释不充分;最后,缺乏黏土和粉沙释放通量的定量研究。本文对塔干的8个站点进行了长时间的野外观测,分析了0~2.5 m高度输沙率、平均粒径和不同粒级百分含量的时空分异规律,并分别对输沙率、平均粒径、各粒径的百分含量与高度进行拟合,构建了各地表类型输沙率衰减方程,揭示了粒径垂向分异的特征,量化了黏土和粉沙的输沙率,明确了塔干粉尘释放的主要地表类型,反映了不同时段和不同沙丘类型的对比,以期为塔干沙尘水平输送特征提供参考,进一步认识塔干的风沙运动特征。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

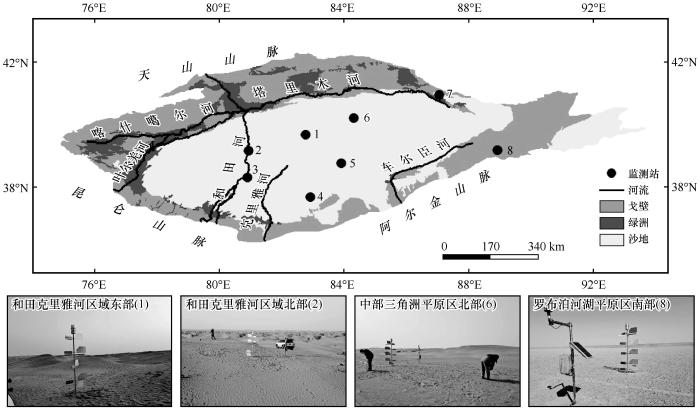

塔干位于塔里木盆地中心(37°—41°N,77°—90°E),总面积为3.38×105 km2(图1),是中国第一大沙漠。该区域属于暖温带的干旱沙漠气候,年降水量少于50 mm,集中分布于5—8月,最低年降水量出现在塔中地区(25 mm)[4]。塔干年潜在蒸发量为1 500~3 815 mm,最高值也位于塔中地区(3 812 mm)[3-4]。年平均气温为10 ℃左右,最高46 ℃,最低-32.6 ℃[26]。全年平均风速为1.5~3.0 m·s-1[4]。塔干以东北风和西北风为主,东北风主要分布在东部和中部,西北风主要分布在西部和西南部[27],两种气流在克里雅河流域一带相遇,形成强大的辐合上升流,相对较粗的颗粒沉降下来,而较细的沙尘被带到西风带[28]。除北缘的轮台和东缘的铁干里克之外,塔干年均沙尘暴日数超过10 d,最高沙尘暴日数约为47 d;年均扬沙日数超过30 d,最高扬沙日数为86 d;浮尘天气平均日数为20~200 d,沙漠南缘经常出现持续性浮尘天气,最多达260 d[26]。极端干旱的气候条件和剧烈的风沙活动严重影响着区域内的生态环境[3]。

图1

1.2 研究方法

1.2.1 样品采集

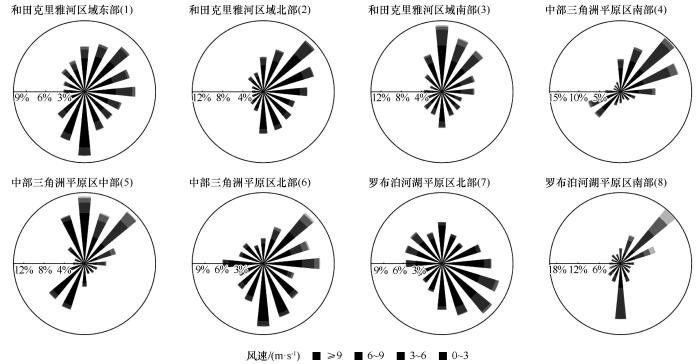

为研究塔干的输沙率和粒度等特征,在沙漠中设立了8个监测站(表1):和田克里雅河区域的东部(1)、北部(2)和南部(3),中部三角洲平原区的南部(4)、中部(5)和北部(6),以及罗布泊河湖平原区的北部(7)和南部(8),各监测站点地表的粒级组成如表2所列。使用梯度式BSNE型集沙仪(图1)收集了2023年3月至2023年11月(T1)和2023年11月至2024年4月(T2)两个时间段的沙尘,采样次数为两次,集沙仪由6个高度(0.25、0.5、1、1.5、2、2.5 m)的集沙盒组成,集沙盒的横截面积为0.02 m×0.05 m[15]。将收集到沙尘样品装入塑封袋,带回实验室进一步分析。在8个监测站分别架设了小型气象站,实时监测风速、风向等气象要素,各监测站在观测期间的风玫瑰图如图2所示。

表1 监测点的地理位置和地表特征

Table 1

| 监测站名称(编号) | 经度(E) | 纬度(N) | 地表类型 | 地表平均粒径/Φ |

|---|---|---|---|---|

| 和田克里雅河区域东部(1) | 82°47′10″ | 39°41′47″ | 格状沙丘 | 3.16 |

| 和田克里雅河区域北部(2) | 80°57′42″ | 39°09′52″ | 格状沙丘 | 2.75 |

| 和田克里雅河区域南部(3) | 80°55′24″ | 38°18′47″ | 格状沙丘 | 2.03 |

| 中部三角洲平原区南部(4) | 82°56′05″ | 37°41′04″ | 线性沙丘 | 3.52 |

| 中部三角洲平原区中部(5) | 83°55′50″ | 38°46′15″ | 格状沙丘 | 2.73 |

| 中部三角洲平原区北部(6) | 84°20′28″ | 40°12′57″ | 格状沙丘 | 3.12 |

| 罗布泊河湖平原区北部(7) | 87°04′51″ | 40°57′40″ | 灌丛沙堆 | 1.84 |

| 罗布泊河湖平原区南部(8) | 88°56′43″ | 39°12′04″ | 戈壁 | 2.78 |

表2 各监测站地表的粒级组成(%)

Table 2

| 监测站编号 | 黏土 | 粉沙 | 极细沙 | 细沙 | 中沙 | 粗沙 | 极粗沙 | 砾石 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 0.00 | 5.38 | 54.66 | 38.76 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2 | 0.00 | 7.61 | 38.37 | 38.45 | 14.83 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |

| 3 | 0.00 | 5.15 | 21.40 | 8.41 | 9.91 | 42.34 | 12.79 | 0.00 |

| 4 | 0.00 | 25.90 | 49.28 | 14.61 | 1.22 | 6.38 | 2.56 | 0.05 |

| 5 | 0.00 | 5.99 | 51.73 | 36.46 | 2.13 | 3.09 | 0.60 | 0.00 |

| 6 | 0.00 | 4.89 | 58.33 | 36.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 7 | 0.00 | 1.33 | 7.38 | 33.92 | 48.65 | 8.73 | 0.00 | 0.00 |

| 8 | 0.03 | 2.11 | 5.08 | 6.52 | 2.24 | 1.22 | 3.35 | 79.45 |

图2

图2

各监测站的风速风向玫瑰图

Fig.2

Rose chart of wind direction and speed of each monitoring sites

1.2.2 输沙率计算

用精度0.01 g的电子天平对沙尘进行称重,用不同高度的沙尘净重除以收集时间和集沙盒的宽度,可以得出不同高度的输沙率[7]:

式中:q(z)为z高度处的月输沙率(kg·m-1);W为z高度处收集的沙尘净重(kg);L为集沙盒的宽度(m);

总输沙率可以通过积分高度-输沙率Q来估算:

式中:Q为月总输沙率(kg·m-1);q(z)为输沙率与高度的拟合方程。

1.2.3 粒径分析方法

对采集的样品进行粒度分析,粒度分析实验在陕西师范大学地理科学与旅游学院实验中心完成。用Mastersizer3000激光粒度仪(测试范围为0.01~3 500 µm)测量沙尘粒径,每个样品测量3次,取平均值作为最终的测量结果。粒度单位采用Φ值,用Folk等[29]给出的公式进行转换:

式中:D为粒径,单位Φ;d为粒径,单位mm。

2 结果与分析

2.1 输沙率垂向分异特征

式中:a1、b1和c1为拟合系数。

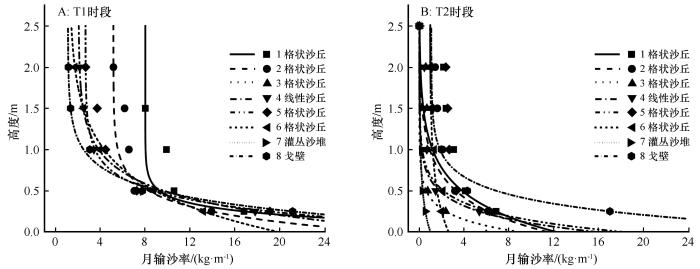

图3

表3 输沙率随高度的拟合参数

Table 3

| 监测站-时段 | 拟合系数 | R2 | P | Q(月输沙率)/(kg·m-1) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| a1 | b1 | c1 | ||||

| 1-T1 | 8.85 | 33.52 | -5.75 | 0.96 | <0.05 | 27.95 |

| 1-T2 | 0.03 | 7.85 | -0.90 | 0.90 | <0.05 | 7.88 |

| 2-T1 | 5.96 | 56.39 | -7.83 | 0.98 | <0.05 | 22.10 |

| 2-T2 | 0.91 | 8.92 | -2.30 | 0.93 | <0.05 | 6.14 |

| 3-T2 | 0.52 | 12.41 | -7.57 | 0.90 | <0.05 | 2.94 |

| 4-T1 | 2.45 | 44.44 | -4.25 | 1.00 | <0.05 | 16.58 |

| 4-T2 | 0.40 | 21.85 | -5.92 | 0.99 | <0.05 | 4.69 |

| 5-T1 | 3.52 | 62.69 | -5.56 | 0.99 | <0.05 | 20.08 |

| 5-T2 | 0.94 | 6.58 | -1.30 | 0.79 | 0.09 | 7.22 |

| 6-T1 | 1.37 | 19.35 | -1.95 | 1.00 | <0.05 | 13.27 |

| 6-T2 | 0.34 | 2.10 | -0.61 | 0.91 | <0.05 | 3.54 |

| 7-T2 | 0.15 | 0.91 | -3.19 | 0.92 | <0.05 | 0.66 |

| 8-T1 | 1.54 | 59.13 | -4.42 | 1.00 | <0.05 | 17.23 |

| 8-T2 | 1.39 | 82.03 | -6.63 | 1.00 | <0.05 | 15.85 |

所有站点的b1值均大于0,c1值均小于0,表明输沙率随高度的增加呈指数规律递减,且递减速率逐渐减小(表3)。在T1时段,b1值由大到小分别为戈壁(59.13)、线性沙丘(44.44)、格状沙丘(42.99±20.13)。格状沙丘的c1值(-5.27±2.44)最小,线性沙丘和戈壁的c1值差距较小,分别为-4.25和-4.42。在T2时段,b1值由大到小分别为戈壁(82.03)、线性沙丘(21.85)、格状沙丘(7.57±3.75)、灌丛沙堆(0.91)。c1值由大到小分别为格状沙丘(-2.54±2.89)、灌丛沙堆(-3.19)、线性沙丘(-5.92)、戈壁(-6.63)。在整个观测期间,T1时段的b1值是T2时段的2倍,表明T1时段输沙率的衰减速率比T2时段的小。

在不同高度,格状沙丘、线性沙丘、灌丛沙堆和戈壁的输沙率有较大差异。在0.25 m高度处,4种地表的月输沙率分别为9.72±4.60、12.88、0.57、19.49 kg·m-1。在1.5 m高度处,4种地表类型的月输沙率分别为3.24±2.04、1.74、0.19、1.31 kg·m-1。在2 m高度处,4种地表类型的月输沙率分别为1.92±1.23、1.50、0.18和1.15 kg·m-1。由此可见,随着高度的升高,各地表输沙率的差异逐渐减小,表明高空输沙率趋于均质化,沙尘在不同地表的跃移高度由低到高分别是戈壁、线性沙丘、格状沙丘和灌丛沙堆,表明戈壁和线性沙丘具有更强的近地表输沙优势。

在T1时段,Q值由大到小分别为格状沙丘(20.85±6.06 kg·m-1,表3)、线性沙丘(16.58 kg·m-1)和戈壁(17.23 kg·m-1)。在T2时段,Q值由大到小分别为戈壁(15.85 kg·m-1)、格状沙丘(5.54±2.20 kg·m-1)、线性沙丘(4.69 kg·m-1)和灌丛沙堆(0.66 kg·m-1)。在整个观测期间,T1时段的Q值均大于T2时段。T1时段格状沙丘和线性沙丘的总输沙率大约是T2时段的3.8倍,T1时段戈壁的总输沙率大约是T2时段的1倍。这种现象表明,冬季是该地区风沙活动最弱的季节。

2.2 平均粒径垂向分异特征

各站点沙尘平均粒径随着高度递减(图4)。在0.5 m高度以下,随着高度的增加,戈壁的平均粒径有类似于“象鼻”状分布的特点(2.65~3.07 Φ),线性沙丘(3.58~3.69 Φ)、格状沙丘(2.87~3.53 Φ)和灌丛沙堆(1.84~3.56 Φ)的平均粒径均会减小,减小幅度依次增大。在0.5~2 m高度处,所有地表的平均粒径随高度的增加基本不变(3.5~3.67 Φ)。在2~2.5 m高度处,戈壁(3.92~5.33 Φ)和线性沙丘(3.81~5.09 Φ)的平均粒径大幅度减小,格状沙丘(3.49~3.58 Φ)的平均粒径基本不变,灌丛沙堆(3.16~3.77 Φ)的平均粒径有增大的趋势。两个时段的变化规律相似,不同的是,在0.25 m高度以下,戈壁地区T2时段平均粒径的变化幅度不如T1时段明显,T2时段不同站点在同一高度处粒径的差异比T1时段大。将各个站点沙尘的平均粒径随高度的变化进行拟合,拟合的函数为:

式中:M(z)为z高度处沙尘的平均粒径(Φ);z为高度(m);a2、b2和c2为拟合系数。

图4

除T1时段的中部三角洲平原区中部之外,其他站点和时段的平均粒径均随高度的增加呈指数规律递减,相关性显著(P<0.05),具有统计学意义(表4)。在T1时段的中部三角洲平原区南部和罗布泊河湖平原区以及T2时段的中部三角洲平原区南部,b2值和c2值均大于0,表明平均粒径随高度的增加先缓慢减小,然后迅速减小。其他站点和时段的b2值和c2值均小于0,表明平均粒径随高度的增加先迅速减小,然后趋于稳定。

表4 平均粒径随高度的拟合参数

Table 4

| 监测站-时段 | 拟合系数 | R2 | P | ||

|---|---|---|---|---|---|

| a2 | b2 | c2 | |||

| 1-T1 | 3.47 | -0.33 | -6.87 | 0.90 | <0.05 |

| 1-T2 | 3.46 | -0.28 | -81.67 | 0.86 | <0.05 |

| 2-T1 | 3.56 | -0.68 | -14.06 | 1.00 | <0.05 |

| 2-T2 | 3.56 | -0.94 | -19.82 | 1.00 | <0.05 |

| 3-T1 | 0.00 | -1.00 | — | 0.00 | <0.05 |

| 3-T2 | 3.66 | -1.07 | -7.53 | 0.99 | <0.05 |

| 4-T1 | 3.65 | 0.00 | 4.22 | 0.98 | <0.05 |

| 4-T2 | 3.67 | 0.00 | 3.62 | 0.95 | <0.05 |

| 5-T1 | 3.49 | -0.19 | -3.54 | 0.40 | 0.35 |

| 5-T2 | 3.38 | -1.22 | -20.74 | 0.99 | <0.05 |

| 6-T1 | 3.72 | -0.54 | -1.93 | 0.98 | <0.05 |

| 6-T2 | 3.67 | -0.61 | -6.10 | 0.98 | <0.05 |

| 7-T1 | 3.53 | -1.64 | -4.76 | 0.87 | <0.05 |

| 7-T2 | 3.65 | -1.88 | -7.13 | 0.97 | <0.05 |

| 8-T1 | 2.72 | 0.16 | 1.13 | 0.91 | <0.05 |

| 8-T2 | 6.79 | -4.16 | -0.27 | 0.90 | <0.05 |

2.3 沙尘粒级的分异特征

沙粒的运动方式与平均粒径相关,>500 µm的沙粒以蠕移的方式运动,63~500 µm的沙粒以跃移的方式运动,<63 µm的沙粒以悬移的方式运动。将各个站点不同时段不同高度的沙尘分为<63 µm、63~125 µm和>125 µm三级(图5)。当沙尘的粒径<63 µm时,在0.5 m高度以下,戈壁的含量随着高度的增加呈“象鼻”状分布(7.54%~21.45%),线性沙丘(24.94%~31.59%)、格状沙丘(6.09%~21.81%)和灌丛沙堆(0.79%~30.50%)的含量均减小,且减小的幅度依次增加。在0.5~2 m高度处,各地表的含量均随高度小幅增加,戈壁的增幅最大(21.45%~41.47%),格状沙丘的增幅最小(21.81%~24.80%)。在2~2.5 m高度,戈壁(41.47%~72.78%)和线性沙丘(38.71%~63.20%)的含量大幅增加,灌丛沙堆(18.32%~38.30%)和格状沙丘(18.94%~24.80%)的含量均减小,但灌丛沙堆减小幅度更大。戈壁、线性沙丘和灌丛沙堆的反向分异规律,指明了粉尘源区管控需重点关注戈壁-线性沙丘过渡带。

图5

图5

不同粒级的含量随高度的拟合

Fig.5

Fitting graph of percentage content of different grain grades with height

当沙尘粒径在63~125 µm时,在0.5 m高度以下,戈壁的含量随着高度的增加呈“象鼻”状分布(29.44%~41.70%),线性沙丘(49.20%~54.95%)、格状沙丘(43.93%~59.82%)和灌丛沙堆(4.33%~36.66%)的含量均减小,灌丛沙堆的减小幅度最大。在0.25~2 m高度处,各种地表的含量随高度无明显变化。在2~2.5 m高度,灌丛沙堆(35.10%~40.12%)、线性沙丘(24.66%~48.82%)和戈壁(12.13%~45.89%)的含量随高度的增加递减,减小幅度依次增大,格状沙丘(56.63%~57.54%)的百分含量无明显变化。

当沙尘粒径>125 µm时,含量的垂直分异规律与<63 µm时相反。在T1和T2时段,各个粒级的变化规律相似,不同的是,T2时段各站点的粒级在同一高度处的差异比T1时段大。用各个站点不同粒级的百分含量与高度进行拟合,拟合的函数为:

式中:V(z)为z高度处某个粒级的百分含量(%);a3、b3和c3为拟合系数。

沙尘粒径<63 µm和>125 µm的百分含量符合指数规律(P<0.05,表5),沙尘粒径在63~125 µm时,部分站点和时段的拟合效果较差(P>0.05)。沙尘粒径<63 µm时,中部三角洲平原区南部和罗布泊河湖平原区南部的b3值和c3值均大于0,表明随着高度的增加,该粒级的百分含量先缓慢上升,后迅速增大,其余站点和时段的b3值和c3值均小于0,表明该粒级的百分含量随高度的增加先快速递增,后趋于稳定。当沙尘粒径>125 µm时,b3值均大于0,c3值均小于0,表明该粒级的百分含量随高度的增加先快速递减,后趋于稳定。

表5 <63 μm粒级含量随高度的拟合参数

Table 5

| 监测站-时段 | 拟合系数 | R2 | P | ||

|---|---|---|---|---|---|

| a3 | b3 | c3 | |||

| 1-T1 | 17.39 | -12.09 | -4.57 | 0.88 | <0.05 |

| 1-T2 | 17.22 | -11.69 | -84.83 | 0.84 | <0.05 |

| 2-T1 | 23.23 | -15.61 | -9.07 | 0.99 | <0.05 |

| 2-T2 | 22.61 | -17.87 | -10.86 | 0.96 | <0.05 |

| 3-T1 | 0.00 | -1.00 | — | 0.00 | — |

| 3-T2 | 28.24 | -16.62 | -5.10 | 0.97 | <0.05 |

| 4-T1 | 28.62 | 0.26 | 2.00 | 0.94 | <0.05 |

| 4-T2 | 26.46 | 1.94 | 1.10 | 0.87 | <0.05 |

| 5-T1 | 19.66 | -13.77 | -6.65 | 0.49 | 0.26 |

| 5-T2 | 15.16 | -9.51 | -8.02 | 0.90 | <0.05 |

| 6-T1 | 36.43 | -31.20 | -1.39 | 1.00 | <0.05 |

| 6-T2 | 31.13 | -26.65 | -4.70 | 0.97 | <0.05 |

| 7-T1 | 29.79 | -29.07 | -3.82 | 0.65 | 0.12 |

| 7-T2 | 33.49 | -33.50 | -5.12 | 0.85 | <0.05 |

| 8-T1 | 8.92 | 4.26 | 1.10 | 0.92 | <0.05 |

| 8-T2 | 0.00 | 17.67 | 0.53 | 0.90 | <0.05 |

3 讨论

3.1 输沙率时空分异的影响因素

输沙率随高度的增加而减小,但是受到风速、风向、下垫面和沙尘粒径等因素的影响,在各个站点和时段,输沙率与高度的拟合系数存在差异。近年来,相关学者采用各种函数模型寻求最佳拟合结果。杜鹤强等[23]对塔中新月形沙丘进行野外观测后认为,应进行分段拟合;杨欢等[18]研究科尔沁沙地不同地表类型输沙率的变化规律时发现,输沙率随高度的分布规律在格状沙丘呈指数函数,在半固定沙丘和固定沙丘呈幂函数分布;包岩峰等[16]在对毛乌素沙地进行研究时发现,幂函数和指数函数均能较好地拟合出输沙率的垂直分异规律。本研究对塔干的格状沙丘、线性沙丘、灌丛沙堆和戈壁4种地表类型输沙率的垂直分异规律进行研究后发现,指数函数可以较好地拟合4种地表类型的输沙率垂直分异规律,4种地表类型的衰减速率依次为-3.75、-5.09、-3.19和-5.53。在拟合参数中,b1值和c1的绝对值表示输沙率的衰减速率。各地表类型输沙率的衰减速率由大到小分别为戈壁、线性沙丘、格状沙丘和灌丛沙堆,且T1时段的衰减速率大于T2时段,这主要受风速和地表粒径的影响:风速越大,沙尘起跳的动力越大,加速作用越强,上扬到近地表的沙尘就越多。平均粒径越小,沙尘中细颗粒的含量越大,细颗粒更容易被搬运至更高处[11]。Dong等[30]发现,风速越大,沙尘粒径越小,沙粒向更高处输送的量越多,输沙率的衰减速率越小。

输沙率随风速的增加而增大[30]。风速增大时,沙尘跃移的高度和距离增大,更多的粗颗粒碰撞地表,造成地表释放的沙尘更多,导致输沙率增加。各点的风速由大到小依次为戈壁、线性沙丘、格状沙丘和灌丛沙堆(表6),因此戈壁的月输沙率最大(16.54 kg·m-1),灌丛沙堆的月输沙率最小(0.66 kg·m-1)。T检验表示T1时段的平均风速均大于T2时段(t=3.09,P=0.009,表 6),所以T1时段的输沙率整体大于T2时段(表3),这与前人的研究结果基本一致[15]。和田克里雅河区域东部2 m处的输沙率在T1时段小于T2时段,是因为随着克里雅河流域西风带风速的加强,降水量增多,更多的粉沙黏土沉积在克里雅河上游,导致2 m处的输沙率减小[22]。

表6 各监测站和时段的风速(m·s-1 )

Table 6

| 时段 | 监测站编号 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| T1 | 2.48 | 2.32 | 2.96 | 3.32 | 2.82 | 2.66 | 2.03 | 4.19 |

| T2 | 1.63 | 1.62 | 1.80 | 2.46 | 1.77 | 1.69 | 1.41 | 2.97 |

不同的下垫面类型会影响输沙率。在灌丛沙堆,一方面,地表的沙尘含量较少,沙尘供应不足;另一方面,植被盖度会使风速降低进而减小输沙率[7],当下垫面附近风速未达到起沙风速时,其粗糙度会随植被盖度的增大而增大;当下垫面附近风速达到起沙风速时,由于风沙运动的跃移阻力会随风速递增,因此粗糙度也会随着风速的增大而增大[17]。在戈壁地区,地表砾石的百分含量达79.45%(表2),远大于其他地表类型,这会抑制沙尘脱离地表,降低地表风速并增加地表粗糙度,从而削弱风沙流与地表之间的相互作用,降低输沙率[19]。在格状沙丘和线性沙丘,黏土、粉沙含量越多,粗沙、极粗沙和砾石的含量越少,输沙率越大。以监测点3和4为例(表2、3),监测点4的粉沙、粗沙和极粗沙含量是监测点3的5倍、1/7和1/6,在T2时段,监测点4的总输沙率是监测点3的2倍。因为粗颗粒需要更大的起沙风速才能起动,并且会通过增加地表粗糙度,覆盖细颗粒等方式抑制输沙率。

3.2 粒径分异的影响因素

平均粒径随高度的增加逐渐递减。Gillette等[31]和Nickling[32]分别对美国得克萨斯州地区和加拿大育空地区进行了野外观测,均发现平均粒径随高度的升高呈幂函数递减。本文在研究的过程中发现平均粒径沿垂直方向呈指数函数递减。粒径是导致沙粒垂直分异的主要因素。沙粒以气流的拖拽以及与其他沙粒的碰撞作为动力,克服自身重力的阻碍实现起跳,因此,碰撞颗粒的动能与速度和质量有关[19]。粗沙粒的碰撞速度和反弹速度均小于细沙粒,因此粗沙粒的起跳速度较小[11]。Jensen等[33]也提出沙粒粒径越大,起跳速度的垂直分量越小。在0.25 m高度以上,粗沙粒的重量大,受到的阻力大,因此百分含量逐渐减少,而细沙粒的百分含量逐渐增多[14]。

不同区域沙尘粒径的差异受下垫面影响。戈壁地区,平均粒径在地表至0.25 m高度处增大,在0.25 m高度以上递减。Tan等[34]在新疆米兰戈壁研究了3次运输事件的粒径垂直分布特征,发现风沙的平均粒径随高度呈先增后减的趋势,转折点在0.175~0.285 m高度,与本文的研究结果相似。这是因为在拐点以下,沙尘颗粒与戈壁地表的碰撞是弹性碰撞,地表将动量传递给沙粒,粒径越大,沙粒获得的动量越大,且沙粒所受惯性与阻力的比值越大,因此跳跃的高度越大。而在拐点以上,细颗粒以悬移的方式运动,平均粒径减小。在2 m高度以下,灌丛沙堆的粉沙、黏土和粗沙的含量均较多,而极细沙和细沙的含量较少,这是因为粉沙和黏土能轻易穿过灌丛间隙,在灌丛的背风区沉降,粗沙易被灌丛阻拦,从而在灌丛附近沉降,因此含量较大,而极细沙和细沙在灌丛中既不能大量输送,也不能大量沉降,因此含量较小。在2 m高度以上,灌丛沙堆的平均粒径含量大幅度增大,因为2 m高度以上的沙粒来自更远的沙源地,该地的主风向是东南风(图2),东南方向是戈壁地区,粒径较大,因此灌丛沙堆在2 m高度以上的平均粒径增大。

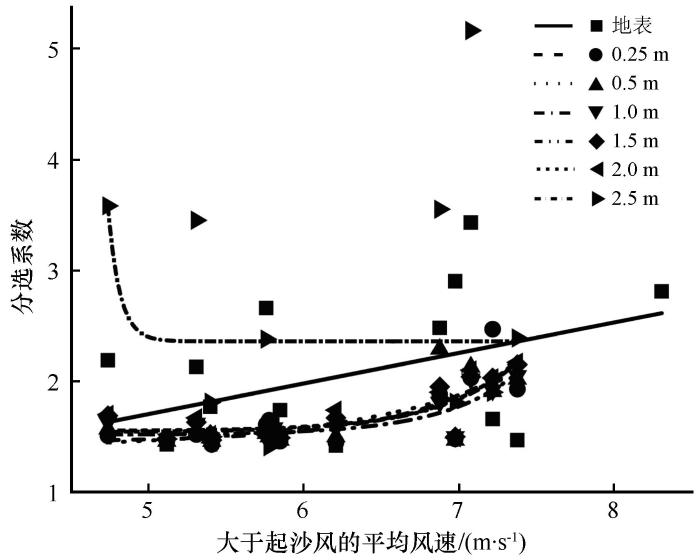

式中:δG为分选系数;a4、b4和c4为拟合系数;v为大于起沙风的平均风速。这是因为当风速大于起沙风速时,风速越大,能搬运沙尘的粒径越大,会使不同粒径的沙尘混合,因此分选性变差,分选系数增大。地表和2.5 m高度处,分选系数与大于起沙风平均风速的相关性不显著,分别是因为地表的植被、岩石、地形起伏等会使地表气流紊乱,且地表沙粒的碰撞、摩擦等作用复杂,削弱了分选系数与风速的相关性;2.5 m高度处的沙粒既受到地面的影响,又受到大气环流的干扰,分选系数与风速的相关性减弱。塔干主要受到两大环流系统的影响,即东部的“倒灌”东风和西部的弱西风[27]。受到风力分选的作用,粒径较小的沙尘先开始输送,并且可以进行长距离输送,而粒径较大的沙尘需要较大的起动风速,才能进行短距离的输送。因此,离沙源越近,沙尘粒径越大,随着输送距离的增加,沙尘粒径逐渐减小。但是在塔干的东部地区,由于地形的影响,气流在遇到山体的阻挡后,风速急剧下降,沙尘快速沉降。因此,与西北风相比,东北风输送沙尘的距离较短,沙尘粒径在空间上的分布规律不如东北风明显。在克里雅河流域一带,由于受到辐合上升气流的影响,地表粒径较粗[28]。

图6

图6

各高度的分选系数随大于起沙风平均风速的拟合

Fig.6

Fitting graph of the sorting coefficients at various heights with the average wind speed greater than the sand-moving wind speed

表7 大于起沙风的平均风速、分选系数及拟合结果

Table 7

| 监测站-时段 | 大于起沙风的平均风速/(m·s-1) | 分选系数 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地表 | 0.25 m | 0.5 m | 1 m | 1.5 m | 2 m | 2.5 m | ||

| P | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | |

| 1-T1 | 5.41 | 1.45 | 1.43 | 1.46 | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.50 |

| 1-T2 | 5.12 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.48 |

| 2-T1 | 5.40 | 1.77 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.52 | 1.81 |

| 2-T2 | 5.85 | 1.74 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 1.49 |

| 3-T1 | 8.31 | 2.81 | — | — | — | — | — | — |

| 3-T2 | 5.76 | 2.66 | 1.61 | 1.53 | 1.49 | 1.54 | 1.54 | 2.38 |

| 4-T1 | 5.31 | 2.13 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.63 | 1.67 | 3.45 |

| 4-T2 | 4.74 | 2.19 | 1.51 | 1.57 | 1.63 | 1.69 | 1.70 | 3.58 |

| 5-T1 | 5.78 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.52 | 1.41 |

| 5-T2 | 6.98 | 2.90 | 1.48 | 1.47 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.81 |

| 6-T1 | 6.21 | 1.42 | 1.45 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.74 | — |

| 6-T2 | 5.81 | 1.47 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.63 | — |

| 7-T1 | 7.22 | 1.66 | 2.47 | 1.91 | 1.92 | 2.03 | 2.03 | 1.90 |

| 7-T2 | 7.38 | 1.47 | 1.93 | 2.02 | 2.05 | 2.15 | 2.17 | 2.39 |

| 8-T1 | 6.88 | 2.4 | 1.88 | 2.29 | 1.81 | 1.95 | 1.90 | 3.55 |

| 8-T2 | 7.08 | 3.43 | 2.03 | 2.13 | 2.02 | 2.04 | 2.10 | 5.16 |

3.3 地表类型对粉尘释放的影响

粉尘颗粒释放指粉尘颗粒从地表进入到大气的过程,对土壤风蚀和风沙活动的研究具有重要意义[35]。就单独的沙粒而言,当其所受的空气动力大于自身重力和内部黏合力时,便可以脱离地表[36]。流体释放、跃移轰击和团粒破碎是粉尘释放的主要过程[37]。在疏松的自然地表,粉尘释放以流体释放为主,若没有粉尘供应,粉尘释放只能维持2~3 min;而磨蚀、碰撞和团聚体的碰撞分解能促使粗沙转变为细沙,缓解地表供应的限制[38]。另外,粉尘释放的30%会再次回落到沙漠中,被磨蚀的风成沙也具备释放粉尘的能力,这些均可以补给粉尘释放的供应[39]。在线性沙丘和戈壁地区,2.5 m高度处黏土和粉沙的含量达到67.99%±6.77%,大约是格状沙丘(18.94%±8.43%)和灌丛沙堆(18.32%)的3.5倍,且风速较大(表6),线性沙丘和戈壁的风速约是格状沙丘和灌丛沙堆的1.5倍,且砾石弹跳会提高颗粒的碰撞频率,故推断该地区是粉尘释放的源区。塔干的风向会通过影响粉尘的走向间接影响粉尘在不同区域的释放和堆积,在东北风和西北风的交汇区域,气流会发生复杂的变化,改变粉尘的运动轨迹,使部分粉尘在此沉降。风沙流强度也会影响粉尘的释放:风沙流强度较高时,沙粒的碰撞和摩擦作用越强,更多的沙粒破碎成粉尘,促进了沙尘的释放。在T1时段,格状沙丘的月总输沙率最大(20.85±6.06 kg·m-1),其次为戈壁(17.23 kg·m-1)和线性沙丘(16.58 kg·m-1);在T2时段,戈壁的月总输沙率(15.85 kg·m-1)最大,约是格状沙丘(5.54±2.20 kg·m-1)和线性沙丘(4.69 kg·m-1)的3倍,灌丛沙堆(0.66 kg·m-1)的24倍。综上所述,戈壁是风沙灾害防治工作的重点对象,应根据不同地表类型的理化特性,结合当下季节时令,选取适当的措施进行综合治理。

4 结论

各地表类型的月输沙率随着高度递减,从10.19±6.23 kg·m-1降至0.05±0.02 kg·m-1,各个测点的输沙率均随高度的增加按指数规律递减,拟合系数b1值均大于0,c1值均小于0,表明递减的速率会随着高度的增加而减慢,且沙尘跃移高度由低到高分别是戈壁、线性沙丘、格状沙丘和灌丛沙堆。格状沙丘的总输沙率最大,灌丛沙堆的总输沙率最小。

各个测点沙尘的平均粒径随高度的增加呈指数规律递减,从2.84±0.69 Φ减小至3.94±0.89 Φ。在0.5 m高度以下,戈壁的变化规律有类似于“象鼻”状分布的特点,在2 m高度以上,线性沙丘和戈壁的平均粒径大幅度减小,灌丛沙堆的平均粒径增大。

当沙尘的粒径小于63 µm时,沙尘百分含量随高度呈指数规律递增(从9.26%±8.29%升高到32.86%±24.88%),大于125 µm粒径的变化规律与此相反(从52.76%±20.84%降低到24.5%±11.56%)。当沙尘的粒径在63~125 µm时,沙尘的百分含量随高度没有明显的变化规律(最小值为37.98%±16.85%,最大值为42.63%±19.31%)。粉沙和黏土的含量会影响粉尘释放,因此戈壁是风沙灾害防治工作的重点对象,应根据不同地表类型的理化特性,结合当下季节时令,选取适当的措施进行综合治理。

参考文献

Source and transportation of summer dust over the Tibetan Plateau

[J].

An experimental study of multiple grain-size ejecta produced by collisions of saltating grains with a flat bed

[J].

Sediment transport characteristics above a gobi surface in northwestern China,and implications for aeolian environments

[J].

Spatial and temporal variations of blowing dust events in the Taklimakan Desert

[J].

Characteristics of near-surface wind regimes in the Taklimakan Desert,China

[J].

Brasor rivers bars,a study in the significance of grain size parameters

[J].

The flux profile of a blowing sand cloud:a wind tunnel investigation

[J].

Characteristics of airborne particles produced by wind erosion of sandy soil,high plains of west Texas

[J].

Grain-Size characteristics of sediment transported during dust storms

[J].

Estimation of some aeolian saltation transport parameters:a re-analysis of Williams' data

[J].

Vertical sand flux density and grain-size distributions for wind-blown sand over a gobi surface in Milan,southern Xinjiang,China

[J].

A simple expression for wind erosion threshold friction velocity

[J].

Quantifying dust emissions from desert landforms,eastern Mojave Desert,USA

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号