人工梭梭( Haloxylon ammodendron

周晓甘 , 1 , 罗永忠 , 1 , 马全林 1 , 2 , 刘继亮 3 , 任嘉隆 4 , 王子婷 1 , 2 , 严祺涵 4 , 秦畅 4 , 翟家祺 1

1.甘肃农业大学 林学院,甘肃 兰州 730070

2.甘肃省林业科学研究院,甘肃 兰州 730020

3.中国科学院西北生态环境资源研究院,甘肃 兰州 730000

4.山西师范大学,山西 太原 030031

Long-term effects of the introduction of Haloxylon ammodendron on desert soil characteristics

Zhou Xiaogan , 1 , Luo Yongzhong , 1 , Ma Quanlin 1 , 2 , Liu Jiliang 3 , Ren Jialong 4 , Wang Ziting 1 , 2 , Yan Qihan 4 , Qin Chang 4 , Zhai Jiaqi 1

1.College of Forestry,Gansu Agricultural University,Lanzhou 730070,China

2.Gansu Academy of Forestry Sciences,Lanzhou 730020,China

3.Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

4.Shanxi Normal University,Taiyuan 030031,China

通讯作者: 罗永忠(E-mail: luoyzhong @gsau.edu.cn )

收稿日期: 2024-10-17

修回日期: 2024-12-28

基金资助:

国家自然科学基金项目 . 32160409 国家自然科学基金项目 . 32160410 国家自然科学基金项目 . 41771290 国家自然科学基金项目 . 41561112

Received: 2024-10-17

Revised: 2024-12-28

作者简介 About authors

周晓甘(2000—),女,甘肃兰州人,硕士研究生,主要从事干旱区植被及土壤环境演变研究E-mail:15701755617@163.com

, E-mail:15701755617@163.com

摘要

为探究干旱荒漠区人工固沙植被恢复过程对土壤特征的影响,以黑河中游张掖绿洲为研究区,选择流动、固定沙丘和不同栽植年限梭梭(Haloxylon ammodendron )林作为研究对象,分析土壤理化性质和植被因子特征及二者间的相关性。结果表明:(1)流动和固定沙丘转变为人工梭梭林降低了土壤容重和细砂含量,提高了土壤粗砂含量,土壤黏粉粒含量在30年梭梭林大幅增加;(2)流动和固定沙丘转变为人工梭梭林降低了土壤pH,提高了土壤电导率并随着梭梭栽植年限的增加而增大;(3)流动和固定沙丘转变为人工梭梭林提高了土壤有机碳、全氮、全磷含量及电导率,并随着梭梭栽植年限的增加而增大;(4)灌木密度和盖度及草本物种丰富度是驱动人工梭梭林恢复过程中土壤环境变化的主要因子,三者解释了40.1%的土壤环境变异。综上,人工梭梭林建设引起的灌木盖度及密度增加会改善土壤环境并随着恢复年限的变化而变化,但也会导致土壤电导率增加和全氮含量下降,从而威胁人工梭梭林土壤健康与稳定。

关键词:

黑河中游 人工梭梭林 流动沙丘 固定沙丘 土壤理化性质

Abstract

To investigate the impact of artificial sand-fixing vegetation restoration on soil characteristics in arid desert regions, this study was conducted in the Zhangye Oasis of the middle reaches of the Heihe River. The research focused on mobile sandy dunes, fixed sandy dunes, and Haloxylon ammodendron plantations of different ages, analyzing changes in soil physicochemical properties, vegetation factors, and their interrelationships. The results revealed that: (1) The transformation of mobile and fixed sandy dunes into artificial H. ammodendron plantations reduced soil bulk density and fine sand content, increased coarse sand content, and significantly enhanced clay and silt content in 30-year-old plantations. (2) The conversion of mobile and fixed sandy dunes into H. ammodendron plantations decreased soil pH, increased soil electrical conductivity, and further elevated conductivity with the age of the plantations. (3) The conversion of mobile sandy dunes and fixed sandy dunes into H. ammodendron plantations significantly increased soil organic carbon (SOC), total nitrogen (TN), and total phosphorus (TP) contents, as well as soil electrical conductivity, with these increments generally correlating with the extension of H. ammodendron plantations age. (4) Shrub density, shrub cover, and herbaceous species richness were the main factors driving soil environmental changes during the restoration process of H. ammodendron plantations, accounting for 40.1% of the variation in soil conditions. In conclusion, the increase in shrub cover and density resulting from artificial H. ammodendron plantation establishment improves soil environment over time. However, it also leads to elevated soil electrical conductivity and reduced total nitrogen content, posing potential threats to soil stability and health in H. ammodendron plantations.

Keywords:

the middle reaches of the Heihe River Haloxylon ammodendron plantationsmobile sandy dune fixed sandy dune soil physical and chemical properties

本文引用格式

周晓甘, 罗永忠, 马全林, 刘继亮, 任嘉隆, 王子婷, 严祺涵, 秦畅, 翟家祺. 人工梭梭( Haloxylon ammodendron . 中国沙漠 [J], 2025, 45(5): 68-77 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00009

Zhou Xiaogan, Luo Yongzhong, Ma Quanlin, Liu Jiliang, Ren Jialong, Wang Ziting, Yan Qihan, Qin Chang, Zhai Jiaqi. Long-term effects of the introduction of Haloxylon ammodendron on desert soil characteristics . Journal of Desert Research

0 引言

荒漠绿洲过渡带是保障绿洲生态安全与稳定的重要生态屏障,但荒漠绿洲人工植被的稳定性和土壤健康恢复也是当前亟待解决的重要生态问题[1 ] 。荒漠绿洲过渡带中灌溉维持的乔木防风林带与雨养的天然和人工灌木林带有效降低了风沙对绿洲农业的危害,维持绿洲的安全与稳定[2 -3 ] 。梭梭(Haloxylon ammodendron )在干旱区沙漠和戈壁均有分布,是绿洲外围雨养固沙植被建植主要使用的乔木型灌木种[4 -6 ] 。梭梭生长引起荒漠植被、微生物、线虫和节肢动物群落变化,重构荒漠食物网结构及功能,对荒漠绿洲过渡带土壤健康与稳定产生影响[7 -10 ] 。因而,开展人工梭梭林恢复过程中植被和土壤环境关系研究,可为荒漠绿洲过渡带植被群落建设及管理提供科学依据和数据支撑。

人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] 。改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] 。人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] 。人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] 。随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] 。人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动。挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] 。人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异。鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

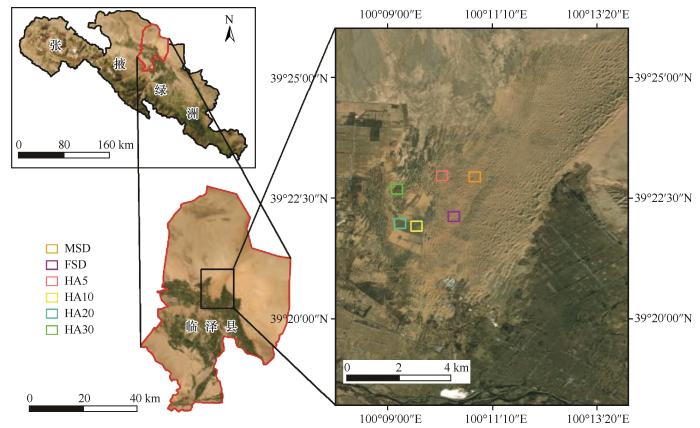

研究区位于黑河中游张掖绿洲外围荒漠绿洲过渡带(图1 ),地势相对平坦,海拔1 350 m。气候属于温带大陆性干旱荒漠气候,降水稀少,降水主要集中于夏季和秋季。多年平均降水量为117.0 mm,年平均气温7.6 ℃,多年平均蒸发量达2 390 mm。降雨以<5 mm的小降雨事件为主,大降雨事件出现频率低并存在明显的年际变异。天然荒漠地下水埋深10~12 m,绿洲边缘人工固沙植被区地下水埋深在4~5 m[20 ] 。冬季盛行西北风,年均风速3.2 m·s-1 ,风速可达21.0 m·s-1 。天然固沙植被以旱生和超旱生的红砂属(Reaumuria )、沙拐枣属(Calligonum )和白刺属(Nitraria )灌木为主,白刺属和沙拐枣属灌木在低洼处能形成高大的沙堆。草本植物有沙蓬(Agriophyllum squarrosum )、砂蓝刺头(Echinops gmelinii )、白茎盐生草(Halogeton glomeratus )、雾冰藜(Bassia dasyphylla )、距果沙芥(Pugionium calcaratum )、大果虫实(Corispermum macrocarpum )、虎尾草(Chloris virgata )、沙鞭(Psammochloa villosa )和芦苇(Phragmites australis )等。人工固沙植被以梭梭为主,梭梭最长的栽植年限超过40年,不同时期栽植的梭梭林斑块形成人工固沙植被恢复演替梯度。

图1

图1

黑河中游流动、固定沙丘和不同栽植年限梭梭林采样点分布

注: MSD:流动沙丘;FSD:固定沙丘;HA5:5年梭梭林;HA10:10年梭梭林;HA20:20年梭梭林;HA30:30年梭梭林

Fig.1

Distribution of sampling sites for mobile and fixed sandy dunes and Haloxylon ammodendron plantations of different ages in the middle reaches of the Heihe River

1.2 试验设计及样品采集

梭梭栽植在流动和固定沙丘,梭梭幼苗种植间距为2 m,幼苗成活后利用自然降水及地下水生长。人工梭梭林呈斑块状分布,从绿洲边缘到荒漠,梭梭建植年限依次增加。本研究依据梭梭造林年限及地形变化,以不同种植年限(5、10、20、30年)的人工梭梭林作为监测样地(图1 )。同时,在人工梭梭林边缘选择天然流动沙丘和固定沙丘作为对照样地。流动沙丘无灌木生长,有沙蓬(Agriophyllum squarrosum )等一年生草本;固定沙丘有沙拐枣属(Calligonum spp.)和泡泡刺属(Nitraria spp.)等多年生灌木,以及雾冰藜(Bassia dasyphylla )、盐生草(Halogeton glomeratus )、刺沙蓬(Salsola tragus )和砂蓝刺头(Echinops gmelinii )等草本植物。人工梭梭林的栽植使天然灌木及草本盖度随着梭梭盖度的增加而降低,随着栽植年限增加,草本盖度及多样性随梭梭盖度的降低而增加。

流动沙丘、固定沙丘和栽植5、10、20、30年梭梭林等6种生境,每种生境选择4个相对独立的地点作为监测样地,每个监测样地选择3个相对独立的土壤样品采集区,每个土壤采集区设置1个10 m × 10 m样方采集土壤样品和调查植被群落特征。植被群落特征按照样方法调查,测定灌木种类、密度和盖度等。每个灌木调查样方内按照对角线设置5个1 m×1 m样方调查草本盖度和物种丰富度。流动沙丘、固定沙丘和不同年份栽植梭梭林生境植被群落特征见表1 。草本样方内利用环刀法测定0~20 cm

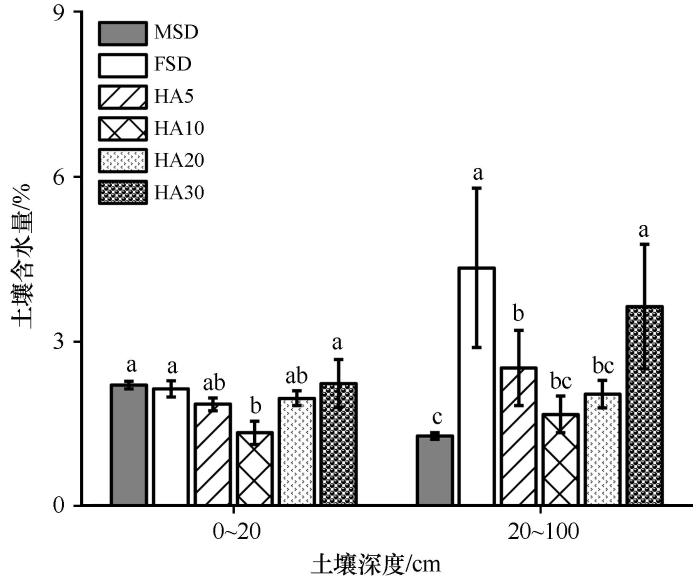

土壤容重,土壤样品带回室内风干后使用干筛法测定土壤粗砂(≥ 0.25 mm)、细砂(0.05~0.25 mm)和黏粉粒(≤ 0.05 mm)含量[21 ] 。灌木样方内利用土钻采集25个0~20 cm土壤样品混合后作为一个样品,样品风干后测定土壤理化性质。土壤pH、电导率、有机碳、全氮和全磷含量测定参照《土壤理化分析》[22 ] 。此外,利用烘干法测定了研究区5、7、9月0~100 cm土壤含水量(图2 )。

图2

图2

流动、固定沙丘和不同栽植年限梭梭林0~100 cm土壤含水量变化

注: MSD:流动沙丘;FSD:固定沙丘;HA5:5年梭梭林;HA10:10年梭梭林;HA20:20年梭梭林;HA30:30年梭梭林;不同小写字母表示差异显著,P <0.05

Fig.2

Changes in soil water content at depth of 0-100 cm in mobile sandy dunes, fixed sandy dunes, and Haloxylon ammodendron plantations of different ages

1.3 数据分析

利用单因素方差分析确定流动沙丘、固定沙丘和4个栽植年限梭梭林土壤理化性质和土壤含水量的差异,数据分析前进行对数转换,统计分析使用SPSS 26.0软件包。采用冗余度(RDA)确定植被群落结构和土壤理化性质之间的关系。利用变量分割和偏相关分析逐步确定灌木和草本因子对土壤理化性质变化的影响及相对贡献率[23 ] 。排序结果利用蒙特卡洛置换检验第一和全部排序轴的显著性。排序分析前所有数据进行对数转换,统计分析使用通用的排序软件CANOCO 5.0。利用Spearman相关分析确定植被和土壤理化因子之间关系。

2 结果分析

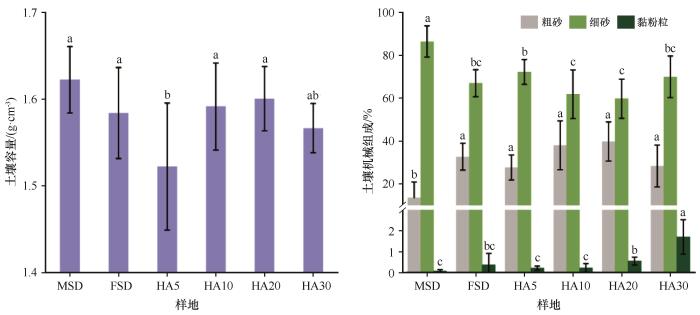

2.1 人工固沙植被恢复对土壤物理性质的影响

不同生境之间土壤物理性质之间的差异性分析如图3 所示,土壤容重随栽植年限的增加先增后降,其中5年梭梭林显著低于流动沙丘和固定沙丘。固定沙丘和不同栽植年限梭梭林与流动沙丘相比均显著提高了土壤粗砂含量。不同栽植年限梭梭林土壤细砂含量也存在一定差异,5年梭梭林显著高于10年、20年梭梭林,且固定沙丘显著低于流动沙丘。土壤黏粉粒与粗砂和细砂含量变化略有不同,土壤黏粉粒含量随着梭梭栽植年限的增加而增大,20年梭梭林显著高于流动沙丘,30年梭梭林显著高于流动沙丘和固定沙丘,且30年梭梭林与流动和固定沙丘相比提高了19.2倍和3.5倍。

图3

图3

流动、固定沙丘和不同栽植年限梭梭林土壤容重、机械组成比较

注: MSD:流动沙丘;FSD:固定沙丘;HA5:5年梭梭林;HA10:10年梭梭林;HA20:20年梭梭林;HA30:30年梭梭林;不同小写字母表示差异显著,P <0.05

Fig. 3

Comparison of soil bulk density and soil texture in mobile sandy dunes, fixed sandy dunes, and Haloxylon ammodendron plantations of different ages

2.2 人工固沙植被恢复对土壤化学性质的影响

人工固沙植被恢复对土壤化学性质的影响如表2 所列,固定沙丘土壤pH显著高于流动沙丘,且土壤pH随栽植年限的增加逐渐下降,其中5年梭梭林土壤pH显著高于流动沙丘。土壤电导率随栽植年限增加而逐渐增加,其中20年和30年梭梭林土壤电导率均显著高于流动和固定沙丘,30年梭梭林土壤电导率又显著高于20年梭梭林。土壤全磷含量固定沙丘显著高于流动沙丘。土壤有机碳含量随栽植年限增加先减后增,其中30年梭梭林土壤有机碳含量显著高于流动、固定沙丘和其他年限梭梭林。不同栽植年限梭梭林土壤全氮含量显著高于流动和固定沙丘,10年梭梭林土壤全氮含量显著低于其他年限梭梭林。不同栽植年限梭梭林土壤全磷含量均显著高于流动沙丘,且随着栽植年限增加土壤全磷含量逐渐增加,20年和30年梭梭林土壤全磷含量显著高于固定沙丘,其中30年梭梭林土壤全磷含量显著高于20年梭梭林。

2.3 人工固沙植被恢复过程中植被和土壤环境变化的关系

人工固沙植被恢复过程中0~20 cm土壤含水量与灌木密度、灌木盖度和灌木物种丰富度均呈显著负相关(表3 )。草本盖度和草本物种丰富度与20~100 cm土壤含水量显著正相关。流动和固定沙丘灌木和草本盖度均与20~100 cm土壤含量显著正相关;人工梭梭林灌木盖度与20~100 cm土壤含水量负相关,草本盖度与20~100 cm土壤含水量显著正相关。

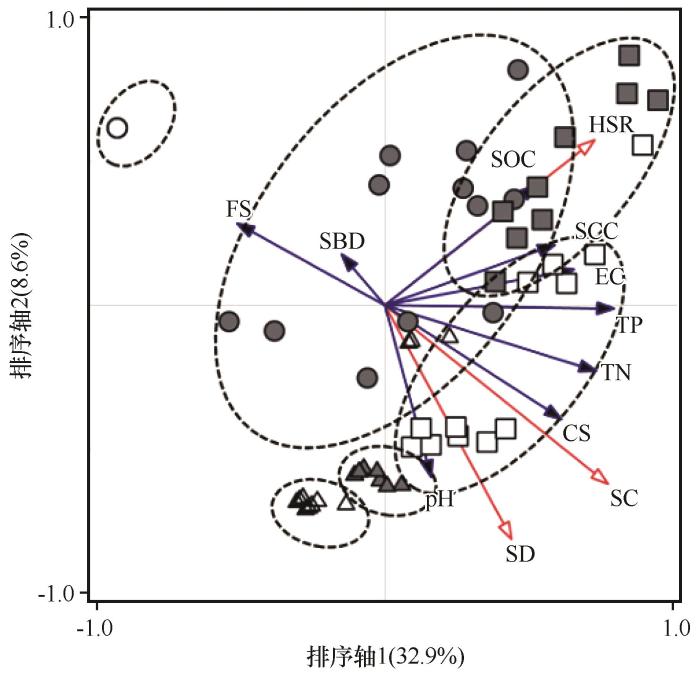

流动、固定沙丘和不同栽植年限梭梭林植被因子和土壤物理化学性质变化的RDA排序结果表明,灌木和草本因子解释了41.8%的土壤环境变异,排序结果利用蒙特卡洛置换检验得到第一和全部排序轴的显著性,其中第一排序轴F =37.4,P <0.001;全部排序轴F =11.2,P <0.001,该排序结果较好地反映了人工固沙植被恢复过程中植被和土壤环境变化的关系。基于变量分割确定灌木、草本及二者交互对土壤环境变化的解释量,结果表明,灌木和草本因子分别解释了22.1%和3.9%的土壤环境变异,灌木和草本的交互解释了15.8%的土壤环境变异。pRDA分析结果表明,灌木盖度、灌木密度和草本物种丰富度是影响人工固沙恢复过程中土壤环境变化的关键环境因子,三者解释了40.1%的土壤环境变异(表4 )。排序轴1主要反映灌木密度和盖度变化,流动、固定沙丘和不同栽植年限梭梭林土壤环境变化存在一定差异;排序轴2主要反映草本物种丰富度变化(图4 )。流动沙丘和固定沙丘土壤环境不同,5年和10年梭梭林土壤环境与流动和固定沙丘相近,而20和30年梭梭林土壤环境与流动和固定沙丘相差较大。

图4

图4

流动、固定沙丘和不同栽植年限梭梭林植被和土壤环境变量关系的RDA二维排序图

注: SC:灌木盖度;SD:灌木密度;HSR:草本物种丰富度;pH:土壤 pH,EC:土壤电导率;SBD:土壤容重;CS:粗砂含量;FS:细沙含量;SCC:黏粉粒含量;SOC:土壤有机碳;TN:土壤全氮;TP:土壤全磷;○:流动沙丘; ●:固定沙丘; △:5年梭梭林; ▲:10年梭梭林; □:20年梭梭林; ■:30年梭梭林

Fig.4

The RDA two-dimensional ordination diagram of soil environment with explanatory variables among mobile sandy dune (MSD), fixed sandy dune (FSD) and Haloxylon ammodendron plantations (HAs) of different ages

灌木盖度和土壤pH、电导率、土壤全氮和全磷含量均显著正相关(表5 )。灌木密度与土壤容重和细砂沙含量呈显著负相关,与粗砂含量、土壤pH和土壤全磷均呈显著正相关。草本物种丰富度与黏粉粒含量呈显著正相关,也与电导率、有机碳、全氮和全磷含量呈显著正相关。

3 讨论

荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] 。梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] 。本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加。干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] 。绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] 。此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] 。人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应。本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低。人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升。这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位。此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植。

荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变。固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关。大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] 。固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] 。梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] 。此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显。以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关。安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素。荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] 。本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近。梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] 。梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] 。天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小。建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近。人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] 。总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程。

荒漠灌木和草本结构的变化同时也影响着植被-土壤系统。肖洪浪等[39 ] 研究显示,花棒+柠条+油蒿人工灌木群落植被从人工系统向自然系统的演变中,经历了覆盖度从增加到减少的自疏过程,从灌木到半灌木、草本变化,土壤从流动风沙土向钙积旱成土发育,以及地表生物结皮的发育,促进了植被-土壤系统的协调发展。此外,随着人工建植梭梭林栽植年限的增加,梭梭林经过自然稀疏,植被密度及盖度逐渐下降,植物多样性增加,促进梭梭幼苗萌发[40 ] 。人工梭梭林驱动土壤环境变化,本研究表明灌木盖度、密度和草本物种丰富度共同解释了40.1%的土壤环境变异(表4 ),凸显植被群落结构对土壤演变的驱动作用[41 ] 。在恢复初期(5~10年),梭梭盖度增加通过凋落物输入和根系分泌物促进土壤有机碳积累(表2 ),同时冠层遮阴减少蒸发,改善微生境湿度,从而支持草本植物萌发。然而,随着恢复年限延长(20~30年),高密度梭梭林导致土壤水分过度消耗,加之盐分表聚,形成植被-土壤负反馈,这也证实了人工梭梭林植被与土壤环境相互作用初期协同改善-后期拮抗制约的动态模式[42 ] 。草本物种丰富度与土壤黏粉粒、电导率及养分含量呈显著正相关(表5 ),表明草本植物通过细根周转和菌根共生促进养分活化。荒漠植被恢复通过改变冠层结构和根系活动直接驱动土壤环境演变。本研究结果表明,梭梭林的建植显著提高了灌木盖度,其凋落物输入与根系分泌物共同促进土壤有机碳积累,这与Fan等[15 ] 关于人工建植梭梭林促进土壤碳固存的研究结论一致。值得注意的是,灌木密度与土壤粗砂含量呈显著正相关,而细砂含量随盖度增加显著降低,这也印证了Zhang等[13 ] 提出的灌木盖度通过改变风沙分选过程调控土壤质地的机制,灌木结构改变地表粗糙度促进细颗粒沉积,而草本多样性增强则通过生物扰动加速养分循环。此外,挖掘动物(如蚁类)活动在人工梭梭林中频繁出现,其洞穴可增加土壤通气性和水分入渗,缓解盐分表聚,这一机制与冯怡琳等[19 ] 的研究结果相似,即蚁穴扰动显著改善土壤物理结构并促进种子扩散。综上,低覆盖度或低密度人工梭梭林在恢复过程中,可以使灌草复合植被优势互补,改善土壤水肥条件,促进植被-土壤系统的自然修复,这与低覆盖度的理念相吻合[43 -45 ] 。

4 结论

流动和固定沙丘转变为人工梭梭林降低了土壤容重和细砂含量,提高了土壤粗砂含量,土壤黏粉粒含量在30年梭梭林大幅增加;流动和固定沙丘转变为人工梭梭林降低了土壤pH,提高了土壤电导率并随着梭梭栽植年限的增加而增大;流动和固定沙丘转变为人工梭梭林提高了土壤有机碳、全氮、全磷含量,土壤全氮含量在30年梭梭林开始下降;灌木密度、灌木盖度和草本物种丰富度是影响土壤环境变化的主要因子,解释了40.1%的土壤环境变异。干旱荒漠植被盖度增加会改善土壤环境,但也会增加土壤电导率并降低土壤含水量,这也导致人工梭梭林土壤全氮含量下降。总之,人工固沙植被恢复过程中植被和土壤存在互馈变化,人工固沙植被恢复后期通过降低植被盖度及密度,有利于恢复土壤健康并促进人工植被自然更新。

参考文献

View Option

[1]

Li X R Xiao H L Zhang J G et al Long-term ecosystem effects of sand-binding vegetation in the Tengger Desert,northern China

[J].Restoration Ecology ,2004 ,12 (3 ):376 -390 .

[本文引用: 1]

[2]

Su Y Z Zhao W Z Su P X et al Ecological effects of desertification control and desertified land reclamation in an oasis-desert ecotone in an arid region: a case study in Hexi Corridor,Northwest China

[J].Ecological Engineering ,2007 ,29 (2 ):117 -124 .

[本文引用: 1]

[3]

Zhao W Z Hu G L Zhang Z H et al Shielding effect of oasis-protection systems composed of various forms of wind break on sand fixation in an arid region:a case study in the Hexi Corridor,Northwest China

[J].Ecological Engineering ,2008 ,33 (2 ):119 -125 .

[本文引用: 1]

[4]

Orlovsky N Birnbaum E The role of Haloxylon species for combating desertification in Central Asia

[J].Plant Biosystems-An International Journal Dealing with All Aspects of Plant Biology ,2002 ,136 (2 ):233 -240 .

[本文引用: 1]

[5]

郭泉水 ,王春玲 ,郭志华 ,等 我国现存梭梭荒漠植被地理分布及其斑块特征

[J].林业科学 ,2005 ,41 (5 ):2 -7 .

[6]

张丹 ,马松梅 ,魏博 ,等 中国梭梭属植物历史分布格局及其驱动机制

[J].生物多样性 ,2022 ,30 (1 ): 38 -47 .

[本文引用: 1]

[7]

Zheng Y Zhao W Z Zhang G F Spatial analysis of a Haloxylon ammodendron plantation in an oasis-desert ecotone in the Hexi Corridor,northwestern China

[J].Forests ,2017 ,8 (6 ):200 .

[本文引用: 2]

[8]

An F J Niu Z R Liu T N et al Succession of soil bacterial community along a 46-year Choron sequence artificial revegetation in an arid oasis-desert ecotone

[J].Science of the Total Environment ,2022 ,814 :152496 .

[9]

安芳娇 ,苏永中 ,牛子儒 ,等 干旱区荒漠绿洲过渡带建植梭梭(Haloxylon ammodendron )林后土壤线虫群落演变

[J].中国沙漠 ,2024 ,44 (2 ):133 -142 .

[本文引用: 1]

[10]

刘继亮 ,冯怡琳 ,王永珍 ,等 黑河中游人工固沙植被恢复对爬行类和兽类动物多样性的影响

[J].中国沙漠 ,2024 ,44 (6 ):167 -177 .

[本文引用: 3]

[11]

赵文智 ,郑颖 ,张格非 绿洲边缘人工固沙植被自组织过程

[J].中国沙漠 ,2018 ,38 (1 ):1 -7 .

[本文引用: 2]

[12]

Zhang G F Zhao L W Yang Q Y et al Effect of desert shrubs on fine-scale spatial patterns of understory vegetation in a dry-land

[J].Plant Ecology ,2016 ,217 :1141 -1155 .

[本文引用: 2]

[13]

Zhang K Su Y Z Wang T et al Soil properties and herbaceous characteristics in an age sequence of Haloxylon ammodendron plantations in an oasis-desert ecotone of northwestern China

[J].Journal of Arid Land ,2016 ,8 :960 -972 .

[本文引用: 6]

[14]

Yu K L Wang G H Long-term impacts of shrub plantations in a desert-oasis ecotone: accumulation of soil nutrients,salinity,and development of herbaceour layer

[J].Land Degradation & Development ,2018 ,29 (8 ):2681 -2693 .

[本文引用: 2]

[15]

Fan B L Zhang A P Yang Y et al Long-term effects of xerophytic shrub Haloxylon ammodendron plantations on soil properties and vegetation dynamics in Northwest China

[J].PLoS One ,2016 ,11 (12 ):e0168000 .

[本文引用: 6]

[16]

Su Y Z Liu T N Kong J Q The establishment and development of Haloxylon ammodendron promotes salt accumulation in surface soil of arid sandy land

[J].Sciences in Cold and Arid Regions ,2019 ,11 (2 ):116 -125 .

[本文引用: 2]

[17]

王继和 ,张锦春 ,袁宏波 ,等 库姆塔格沙漠梭梭群落特征研究

[J].中国沙漠 ,2007 ,27 (5 ):809 -813 .

[18]

司朗明 ,刘彤 ,信誉 古尔班通古特沙漠土壤因素对退化梭梭更新局限的影响

[J].生态学杂志 ,2010 ,29 (10 ):1925 -1930 .

[本文引用: 2]

[19]

冯怡琳 ,王永珍 ,林永一 ,等 河西走廊中部荒漠收获蚁(Messor desertus )蚁穴对秋季地表节肢动物群落结构的影响

[J].中国沙漠 ,2023 ,43 (6 ):121 -130 .

[本文引用: 2]

[20]

李禄军 ,蒋志荣 ,车克钧 ,等 绿洲-荒漠交错带不同沙丘土壤水分时空动态变化规律

[J].水土保持学报 ,2007 ,21 (1 ):123 -127 .

[本文引用: 1]

[21]

Li F R Zhang H Zhang T H et al Variations of sand transportation rates in sandy grasslands along a desertification gradient in northern China

[J].Catena ,2003 ,53 (3 ):255 -272 .

[本文引用: 2]

[22]

中国科学院南京土壤研究所 土壤理化分析 [M].上海 :上海科学技术出版社 ,1978 .

[本文引用: 1]

[23]

Ter Braak C J F Šmilauer P Canoco Reference Manual and User's Guide: Software for Ordination [M].Ithaca,USA : Microcomputer Power ,2012 .

[本文引用: 1]

[24]

Aguiar M R Sala O E Patch structure,dynamics and implications for the functioning of arid ecosystems

[J].Trends in Ecology & Evolution ,1999 ,14 (7 ):273 -277 .

[本文引用: 1]

[25]

侯东杰 ,李楠 ,曲孝云 ,等 青藏高原北部干旱区梭梭群落空间分布特征及其驱动因子

[J].生态学报 ,2024 ,44 (24 ):11307 -11316 .

[本文引用: 1]

[26]

高利颖 ,王海兵 ,廖承贤 ,等 阿拉善戈壁区人工梭梭林保存率及生长状况研究

[J].干旱区资源与环境 ,2024 ,38 (6 ):159 -165 .

[本文引用: 1]

[27]

朱美菲 ,韩政伟 ,雷春英 ,等 准噶尔盆地荒漠绿洲过渡带地下水埋深对人工梭梭林年龄结构及动态特征的影响

[J].生态学报 ,2024 ,44 (19 ):8688 -8698 .

[本文引用: 1]

[28]

Wang Z T Liu J L Luo Y Z et al Changes in tenebrionid beetle and ant assembly influenced by different‐aged Haloxylon ammodendron plantations in northwest China

[J].Land Degradation & Development ,2025 ,36 (9 ):2940 -2954 .

[本文引用: 1]

[29]

Alper J Ecosystem “engineers” shape habitats for other species

[J].Science ,1998 ,280 (5367 ): 1195 -1196 .

[本文引用: 1]

[30]

Hastings A Byers J E Crooks J A et al Ecosystem engineering in space and time

[J].Ecology Letters ,2007 ,10 (2 ):153 -164 .

[31]

Romero G Q Gonçalves‐Souza T Vieira C et al Ecosystem engineering effects on species diversity across ecosystems: a meta-analysis

[J].Biological Reviews ,2015 ,90 (3 ):877 -890 .

[本文引用: 1]

[32]

苏永中 ,刘婷娜 流动沙地建植人工固沙梭梭林的土壤演变过程

[J].土壤学报 ,2020 ,57 (1 ):84 -91 .

[本文引用: 1]

[33]

Song J Wan S Q Zhang K S et al Ecological restoration enhances dryland carbon stock by reducing surface soil carbon loss due to wind erosion

[J].Proceedings of the National Academy of Sciences ,2024 ,121 (46 ):e2416281121 .

[本文引用: 1]

[34]

Su Y Z The establishment and development of Haloxylon ammodendron promotes salt accumulation in surface soil of arid sandy land

[J].Sciences in Cold and Arid Regions ,2019 ,11 (2 ):116 -125 .

[本文引用: 2]

[35]

安芳娇 ,苏永中 ,牛子儒 ,等 干旱区流动沙地建植梭梭(Haloxylon ammodendron )林后细粒物质输入对土壤碳氮积累的影响

[J].中国沙漠 ,2021 ,41 (5 ):147 -156 .

[本文引用: 1]

[36]

李从娟 ,雷加强 ,徐新文 ,等 树干径流对梭梭“肥岛”和“盐岛”效应的作用机制

[J].生态学报 ,2012 ,32 (15 ):4819 -4826 .

[本文引用: 1]

[37]

黄振英 ,张新时 , Gutterman Y 等 光照、温度和盐分对梭梭种子萌发的影响

[J].植物生理学报 ,2001 ,27 (3 ):275 -280 .

[本文引用: 1]

[38]

刘继亮 ,李锋瑞 干旱区绿洲扩张方式对土壤生物优势类群及功能的影响

[J].生物多样性 ,2018 ,26 (10 ):1116 -1126 .

[本文引用: 1]

[39]

肖洪浪 ,李新荣 ,段争虎 ,等 流沙固定过程中土壤-植被系统演变

[J].中国沙漠 ,2003 ,23 (6 ):605 -611 .

[本文引用: 1]

[40]

安富博 ,纪永福 ,赵艳丽 ,等 民勤绿洲地下水对人工梭梭林生长的影响

[J].干旱区资源与环境 ,2019 ,33 (9 ):183 -188 .

[本文引用: 1]

[41]

胡广录 ,赵文智 ,王岗 干旱荒漠区斑块状植被空间格局及其防沙效应研究进展

[J].生态学报 ,2011 ,31 (24 ):7609 -7616 .

[本文引用: 1]

[42]

赵文智 ,白雪莲 ,刘婵 巴丹吉林沙漠南缘的植物固沙问题

[J].中国沙漠 ,2022 ,42 (1 ):5 -11 .

[本文引用: 1]

[43]

刘丹一 ,冯伟 ,王涛 ,等 低覆盖治沙理论下人工与自然耦合的植被修复机理综述

[J].中国沙漠 ,2024 ,44 (1 ):170 -177 .

[本文引用: 1]

[44]

邹慧 ,杨文斌 ,朱斌 ,等 低覆盖度治沙理论及其实践

[J].生态学报 ,2024 ,44 (3 ):1 -7 .

[45]

罗青红 ,宁虎森 ,陈启民 人工梭梭(Haloxylon ammodendron )林固沙过程中植被与土壤耦合关系

[J].中国沙漠 ,2018 ,38 (4 ):780 -790 .

[本文引用: 1]

Long-term ecosystem effects of sand-binding vegetation in the Tengger Desert,northern China

1

2004

... 荒漠绿洲过渡带是保障绿洲生态安全与稳定的重要生态屏障,但荒漠绿洲人工植被的稳定性和土壤健康恢复也是当前亟待解决的重要生态问题[1 ] .荒漠绿洲过渡带中灌溉维持的乔木防风林带与雨养的天然和人工灌木林带有效降低了风沙对绿洲农业的危害,维持绿洲的安全与稳定[2 -3 ] .梭梭(Haloxylon ammodendron )在干旱区沙漠和戈壁均有分布,是绿洲外围雨养固沙植被建植主要使用的乔木型灌木种[4 -6 ] .梭梭生长引起荒漠植被、微生物、线虫和节肢动物群落变化,重构荒漠食物网结构及功能,对荒漠绿洲过渡带土壤健康与稳定产生影响[7 -10 ] .因而,开展人工梭梭林恢复过程中植被和土壤环境关系研究,可为荒漠绿洲过渡带植被群落建设及管理提供科学依据和数据支撑. ...

Ecological effects of desertification control and desertified land reclamation in an oasis-desert ecotone in an arid region: a case study in Hexi Corridor,Northwest China

1

2007

... 荒漠绿洲过渡带是保障绿洲生态安全与稳定的重要生态屏障,但荒漠绿洲人工植被的稳定性和土壤健康恢复也是当前亟待解决的重要生态问题[1 ] .荒漠绿洲过渡带中灌溉维持的乔木防风林带与雨养的天然和人工灌木林带有效降低了风沙对绿洲农业的危害,维持绿洲的安全与稳定[2 -3 ] .梭梭(Haloxylon ammodendron )在干旱区沙漠和戈壁均有分布,是绿洲外围雨养固沙植被建植主要使用的乔木型灌木种[4 -6 ] .梭梭生长引起荒漠植被、微生物、线虫和节肢动物群落变化,重构荒漠食物网结构及功能,对荒漠绿洲过渡带土壤健康与稳定产生影响[7 -10 ] .因而,开展人工梭梭林恢复过程中植被和土壤环境关系研究,可为荒漠绿洲过渡带植被群落建设及管理提供科学依据和数据支撑. ...

Shielding effect of oasis-protection systems composed of various forms of wind break on sand fixation in an arid region:a case study in the Hexi Corridor,Northwest China

1

2008

... 荒漠绿洲过渡带是保障绿洲生态安全与稳定的重要生态屏障,但荒漠绿洲人工植被的稳定性和土壤健康恢复也是当前亟待解决的重要生态问题[1 ] .荒漠绿洲过渡带中灌溉维持的乔木防风林带与雨养的天然和人工灌木林带有效降低了风沙对绿洲农业的危害,维持绿洲的安全与稳定[2 -3 ] .梭梭(Haloxylon ammodendron )在干旱区沙漠和戈壁均有分布,是绿洲外围雨养固沙植被建植主要使用的乔木型灌木种[4 -6 ] .梭梭生长引起荒漠植被、微生物、线虫和节肢动物群落变化,重构荒漠食物网结构及功能,对荒漠绿洲过渡带土壤健康与稳定产生影响[7 -10 ] .因而,开展人工梭梭林恢复过程中植被和土壤环境关系研究,可为荒漠绿洲过渡带植被群落建设及管理提供科学依据和数据支撑. ...

The role of Haloxylon species for combating desertification in Central Asia

1

2002

... 荒漠绿洲过渡带是保障绿洲生态安全与稳定的重要生态屏障,但荒漠绿洲人工植被的稳定性和土壤健康恢复也是当前亟待解决的重要生态问题[1 ] .荒漠绿洲过渡带中灌溉维持的乔木防风林带与雨养的天然和人工灌木林带有效降低了风沙对绿洲农业的危害,维持绿洲的安全与稳定[2 -3 ] .梭梭(Haloxylon ammodendron )在干旱区沙漠和戈壁均有分布,是绿洲外围雨养固沙植被建植主要使用的乔木型灌木种[4 -6 ] .梭梭生长引起荒漠植被、微生物、线虫和节肢动物群落变化,重构荒漠食物网结构及功能,对荒漠绿洲过渡带土壤健康与稳定产生影响[7 -10 ] .因而,开展人工梭梭林恢复过程中植被和土壤环境关系研究,可为荒漠绿洲过渡带植被群落建设及管理提供科学依据和数据支撑. ...

我国现存梭梭荒漠植被地理分布及其斑块特征

0

2005

中国梭梭属植物历史分布格局及其驱动机制

1

2022

... 荒漠绿洲过渡带是保障绿洲生态安全与稳定的重要生态屏障,但荒漠绿洲人工植被的稳定性和土壤健康恢复也是当前亟待解决的重要生态问题[1 ] .荒漠绿洲过渡带中灌溉维持的乔木防风林带与雨养的天然和人工灌木林带有效降低了风沙对绿洲农业的危害,维持绿洲的安全与稳定[2 -3 ] .梭梭(Haloxylon ammodendron )在干旱区沙漠和戈壁均有分布,是绿洲外围雨养固沙植被建植主要使用的乔木型灌木种[4 -6 ] .梭梭生长引起荒漠植被、微生物、线虫和节肢动物群落变化,重构荒漠食物网结构及功能,对荒漠绿洲过渡带土壤健康与稳定产生影响[7 -10 ] .因而,开展人工梭梭林恢复过程中植被和土壤环境关系研究,可为荒漠绿洲过渡带植被群落建设及管理提供科学依据和数据支撑. ...

Spatial analysis of a Haloxylon ammodendron plantation in an oasis-desert ecotone in the Hexi Corridor,northwestern China

2

2017

... 荒漠绿洲过渡带是保障绿洲生态安全与稳定的重要生态屏障,但荒漠绿洲人工植被的稳定性和土壤健康恢复也是当前亟待解决的重要生态问题[1 ] .荒漠绿洲过渡带中灌溉维持的乔木防风林带与雨养的天然和人工灌木林带有效降低了风沙对绿洲农业的危害,维持绿洲的安全与稳定[2 -3 ] .梭梭(Haloxylon ammodendron )在干旱区沙漠和戈壁均有分布,是绿洲外围雨养固沙植被建植主要使用的乔木型灌木种[4 -6 ] .梭梭生长引起荒漠植被、微生物、线虫和节肢动物群落变化,重构荒漠食物网结构及功能,对荒漠绿洲过渡带土壤健康与稳定产生影响[7 -10 ] .因而,开展人工梭梭林恢复过程中植被和土壤环境关系研究,可为荒漠绿洲过渡带植被群落建设及管理提供科学依据和数据支撑. ...

... 人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] .改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] .人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] .人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] .随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] .人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动.挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] .人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异.鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据. ...

Succession of soil bacterial community along a 46-year Choron sequence artificial revegetation in an arid oasis-desert ecotone

0

2022

干旱区荒漠绿洲过渡带建植梭梭(Haloxylon ammodendron )林后土壤线虫群落演变

1

2024

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

黑河中游人工固沙植被恢复对爬行类和兽类动物多样性的影响

3

2024

... 荒漠绿洲过渡带是保障绿洲生态安全与稳定的重要生态屏障,但荒漠绿洲人工植被的稳定性和土壤健康恢复也是当前亟待解决的重要生态问题[1 ] .荒漠绿洲过渡带中灌溉维持的乔木防风林带与雨养的天然和人工灌木林带有效降低了风沙对绿洲农业的危害,维持绿洲的安全与稳定[2 -3 ] .梭梭(Haloxylon ammodendron )在干旱区沙漠和戈壁均有分布,是绿洲外围雨养固沙植被建植主要使用的乔木型灌木种[4 -6 ] .梭梭生长引起荒漠植被、微生物、线虫和节肢动物群落变化,重构荒漠食物网结构及功能,对荒漠绿洲过渡带土壤健康与稳定产生影响[7 -10 ] .因而,开展人工梭梭林恢复过程中植被和土壤环境关系研究,可为荒漠绿洲过渡带植被群落建设及管理提供科学依据和数据支撑. ...

... 人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] .改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] .人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] .人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] .随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] .人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动.挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] .人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异.鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据. ...

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

绿洲边缘人工固沙植被自组织过程

2

2018

... 人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] .改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] .人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] .人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] .随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] .人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动.挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] .人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异.鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据. ...

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

Effect of desert shrubs on fine-scale spatial patterns of understory vegetation in a dry-land

2

2016

... 人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] .改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] .人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] .人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] .随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] .人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动.挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] .人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异.鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据. ...

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

Soil properties and herbaceous characteristics in an age sequence of Haloxylon ammodendron plantations in an oasis-desert ecotone of northwestern China

6

2016

... 人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] .改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] .人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] .人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] .随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] .人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动.挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] .人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异.鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据. ...

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

... [13 ]、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

... [13 ]、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

... 荒漠灌木和草本结构的变化同时也影响着植被-土壤系统.肖洪浪等[39 ] 研究显示,花棒+柠条+油蒿人工灌木群落植被从人工系统向自然系统的演变中,经历了覆盖度从增加到减少的自疏过程,从灌木到半灌木、草本变化,土壤从流动风沙土向钙积旱成土发育,以及地表生物结皮的发育,促进了植被-土壤系统的协调发展.此外,随着人工建植梭梭林栽植年限的增加,梭梭林经过自然稀疏,植被密度及盖度逐渐下降,植物多样性增加,促进梭梭幼苗萌发[40 ] .人工梭梭林驱动土壤环境变化,本研究表明灌木盖度、密度和草本物种丰富度共同解释了40.1%的土壤环境变异(表4 ),凸显植被群落结构对土壤演变的驱动作用[41 ] .在恢复初期(5~10年),梭梭盖度增加通过凋落物输入和根系分泌物促进土壤有机碳积累(表2 ),同时冠层遮阴减少蒸发,改善微生境湿度,从而支持草本植物萌发.然而,随着恢复年限延长(20~30年),高密度梭梭林导致土壤水分过度消耗,加之盐分表聚,形成植被-土壤负反馈,这也证实了人工梭梭林植被与土壤环境相互作用初期协同改善-后期拮抗制约的动态模式[42 ] .草本物种丰富度与土壤黏粉粒、电导率及养分含量呈显著正相关(表5 ),表明草本植物通过细根周转和菌根共生促进养分活化.荒漠植被恢复通过改变冠层结构和根系活动直接驱动土壤环境演变.本研究结果表明,梭梭林的建植显著提高了灌木盖度,其凋落物输入与根系分泌物共同促进土壤有机碳积累,这与Fan等[15 ] 关于人工建植梭梭林促进土壤碳固存的研究结论一致.值得注意的是,灌木密度与土壤粗砂含量呈显著正相关,而细砂含量随盖度增加显著降低,这也印证了Zhang等[13 ] 提出的灌木盖度通过改变风沙分选过程调控土壤质地的机制,灌木结构改变地表粗糙度促进细颗粒沉积,而草本多样性增强则通过生物扰动加速养分循环.此外,挖掘动物(如蚁类)活动在人工梭梭林中频繁出现,其洞穴可增加土壤通气性和水分入渗,缓解盐分表聚,这一机制与冯怡琳等[19 ] 的研究结果相似,即蚁穴扰动显著改善土壤物理结构并促进种子扩散.综上,低覆盖度或低密度人工梭梭林在恢复过程中,可以使灌草复合植被优势互补,改善土壤水肥条件,促进植被-土壤系统的自然修复,这与低覆盖度的理念相吻合[43 -45 ] . ...

Long-term impacts of shrub plantations in a desert-oasis ecotone: accumulation of soil nutrients,salinity,and development of herbaceour layer

2

2018

... 人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] .改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] .人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] .人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] .随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] .人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动.挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] .人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异.鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据. ...

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

Long-term effects of xerophytic shrub Haloxylon ammodendron plantations on soil properties and vegetation dynamics in Northwest China

6

2016

... 人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] .改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] .人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] .人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] .随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] .人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动.挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] .人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异.鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据. ...

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

... [15 ]和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

... [15 ]、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

... 荒漠灌木和草本结构的变化同时也影响着植被-土壤系统.肖洪浪等[39 ] 研究显示,花棒+柠条+油蒿人工灌木群落植被从人工系统向自然系统的演变中,经历了覆盖度从增加到减少的自疏过程,从灌木到半灌木、草本变化,土壤从流动风沙土向钙积旱成土发育,以及地表生物结皮的发育,促进了植被-土壤系统的协调发展.此外,随着人工建植梭梭林栽植年限的增加,梭梭林经过自然稀疏,植被密度及盖度逐渐下降,植物多样性增加,促进梭梭幼苗萌发[40 ] .人工梭梭林驱动土壤环境变化,本研究表明灌木盖度、密度和草本物种丰富度共同解释了40.1%的土壤环境变异(表4 ),凸显植被群落结构对土壤演变的驱动作用[41 ] .在恢复初期(5~10年),梭梭盖度增加通过凋落物输入和根系分泌物促进土壤有机碳积累(表2 ),同时冠层遮阴减少蒸发,改善微生境湿度,从而支持草本植物萌发.然而,随着恢复年限延长(20~30年),高密度梭梭林导致土壤水分过度消耗,加之盐分表聚,形成植被-土壤负反馈,这也证实了人工梭梭林植被与土壤环境相互作用初期协同改善-后期拮抗制约的动态模式[42 ] .草本物种丰富度与土壤黏粉粒、电导率及养分含量呈显著正相关(表5 ),表明草本植物通过细根周转和菌根共生促进养分活化.荒漠植被恢复通过改变冠层结构和根系活动直接驱动土壤环境演变.本研究结果表明,梭梭林的建植显著提高了灌木盖度,其凋落物输入与根系分泌物共同促进土壤有机碳积累,这与Fan等[15 ] 关于人工建植梭梭林促进土壤碳固存的研究结论一致.值得注意的是,灌木密度与土壤粗砂含量呈显著正相关,而细砂含量随盖度增加显著降低,这也印证了Zhang等[13 ] 提出的灌木盖度通过改变风沙分选过程调控土壤质地的机制,灌木结构改变地表粗糙度促进细颗粒沉积,而草本多样性增强则通过生物扰动加速养分循环.此外,挖掘动物(如蚁类)活动在人工梭梭林中频繁出现,其洞穴可增加土壤通气性和水分入渗,缓解盐分表聚,这一机制与冯怡琳等[19 ] 的研究结果相似,即蚁穴扰动显著改善土壤物理结构并促进种子扩散.综上,低覆盖度或低密度人工梭梭林在恢复过程中,可以使灌草复合植被优势互补,改善土壤水肥条件,促进植被-土壤系统的自然修复,这与低覆盖度的理念相吻合[43 -45 ] . ...

The establishment and development of Haloxylon ammodendron promotes salt accumulation in surface soil of arid sandy land

2

2019

... 人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] .改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] .人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] .人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] .随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] .人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动.挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] .人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异.鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据. ...

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

古尔班通古特沙漠土壤因素对退化梭梭更新局限的影响

2

2010

... 人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] .改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] .人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] .人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] .随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] .人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动.挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] .人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异.鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据. ...

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

河西走廊中部荒漠收获蚁(Messor desertus )蚁穴对秋季地表节肢动物群落结构的影响

2

2023

... 人工梭梭林生长存在明显的阶段变化,均匀栽植的梭梭林在20~30年出现斑块化,形成相对稳定的自组织格局[7 ,11 ] .改变局部草本植物组成和土壤环境等驱动不同栽植年限人工梭梭林植被和土壤环境演变[12 ] .人工梭梭栽植能改善荒漠土壤理化性质,土壤结皮厚度和盖度也随着栽植年限的增加而增大,30年以上梭梭林土壤恢复速度降低;草本植物盖度在30年梭梭林最高,这与土壤物理结构和土壤养分变化有关[13 ] .人工梭梭林土壤养分及盐分均随着栽植年限的增加而增大,栽植25年左右会因土壤水分和地下水分不足而盖度降低,但草本的盖度及生物量会随之增加[14 -15 ] .随着栽植年限的增加而增加,梭梭林地盐结皮的厚度土壤水分含量逐渐降低,这也可能是梭梭林地退化的原因[16 -18 ] .人工梭梭林建设还会影响蚁科、啮齿类和亚洲狗獾等挖掘动物的活动.挖掘动物活动不仅可以促进植物种子扩散和建植,还会扰动土壤、改善土壤环境,有利于维持人工梭梭林的健康与稳定[10 ,19 ] .人工梭梭林建植对土壤环境的影响还包括对土壤质地、降雨及地下水变化的调控,具有明显的地域差异.鉴于此,本研究依托张掖北部荒漠绿洲过渡带人工梭梭林恢复演变定位监测样地,解析流动、固定沙丘转变为人工梭梭林过程中土壤物理和化学性质变化规律,确定植被群落变化对土壤环境的影响及调控作用,可为干旱区人工固沙植被建设及管理提供科学依据. ...

... 荒漠灌木和草本结构的变化同时也影响着植被-土壤系统.肖洪浪等[39 ] 研究显示,花棒+柠条+油蒿人工灌木群落植被从人工系统向自然系统的演变中,经历了覆盖度从增加到减少的自疏过程,从灌木到半灌木、草本变化,土壤从流动风沙土向钙积旱成土发育,以及地表生物结皮的发育,促进了植被-土壤系统的协调发展.此外,随着人工建植梭梭林栽植年限的增加,梭梭林经过自然稀疏,植被密度及盖度逐渐下降,植物多样性增加,促进梭梭幼苗萌发[40 ] .人工梭梭林驱动土壤环境变化,本研究表明灌木盖度、密度和草本物种丰富度共同解释了40.1%的土壤环境变异(表4 ),凸显植被群落结构对土壤演变的驱动作用[41 ] .在恢复初期(5~10年),梭梭盖度增加通过凋落物输入和根系分泌物促进土壤有机碳积累(表2 ),同时冠层遮阴减少蒸发,改善微生境湿度,从而支持草本植物萌发.然而,随着恢复年限延长(20~30年),高密度梭梭林导致土壤水分过度消耗,加之盐分表聚,形成植被-土壤负反馈,这也证实了人工梭梭林植被与土壤环境相互作用初期协同改善-后期拮抗制约的动态模式[42 ] .草本物种丰富度与土壤黏粉粒、电导率及养分含量呈显著正相关(表5 ),表明草本植物通过细根周转和菌根共生促进养分活化.荒漠植被恢复通过改变冠层结构和根系活动直接驱动土壤环境演变.本研究结果表明,梭梭林的建植显著提高了灌木盖度,其凋落物输入与根系分泌物共同促进土壤有机碳积累,这与Fan等[15 ] 关于人工建植梭梭林促进土壤碳固存的研究结论一致.值得注意的是,灌木密度与土壤粗砂含量呈显著正相关,而细砂含量随盖度增加显著降低,这也印证了Zhang等[13 ] 提出的灌木盖度通过改变风沙分选过程调控土壤质地的机制,灌木结构改变地表粗糙度促进细颗粒沉积,而草本多样性增强则通过生物扰动加速养分循环.此外,挖掘动物(如蚁类)活动在人工梭梭林中频繁出现,其洞穴可增加土壤通气性和水分入渗,缓解盐分表聚,这一机制与冯怡琳等[19 ] 的研究结果相似,即蚁穴扰动显著改善土壤物理结构并促进种子扩散.综上,低覆盖度或低密度人工梭梭林在恢复过程中,可以使灌草复合植被优势互补,改善土壤水肥条件,促进植被-土壤系统的自然修复,这与低覆盖度的理念相吻合[43 -45 ] . ...

绿洲-荒漠交错带不同沙丘土壤水分时空动态变化规律

1

2007

... 研究区位于黑河中游张掖绿洲外围荒漠绿洲过渡带(图1 ),地势相对平坦,海拔1 350 m.气候属于温带大陆性干旱荒漠气候,降水稀少,降水主要集中于夏季和秋季.多年平均降水量为117.0 mm,年平均气温7.6 ℃,多年平均蒸发量达2 390 mm.降雨以<5 mm的小降雨事件为主,大降雨事件出现频率低并存在明显的年际变异.天然荒漠地下水埋深10~12 m,绿洲边缘人工固沙植被区地下水埋深在4~5 m[20 ] .冬季盛行西北风,年均风速3.2 m·s-1 ,风速可达21.0 m·s-1 .天然固沙植被以旱生和超旱生的红砂属(Reaumuria )、沙拐枣属(Calligonum )和白刺属(Nitraria )灌木为主,白刺属和沙拐枣属灌木在低洼处能形成高大的沙堆.草本植物有沙蓬(Agriophyllum squarrosum )、砂蓝刺头(Echinops gmelinii )、白茎盐生草(Halogeton glomeratus )、雾冰藜(Bassia dasyphylla )、距果沙芥(Pugionium calcaratum )、大果虫实(Corispermum macrocarpum )、虎尾草(Chloris virgata )、沙鞭(Psammochloa villosa )和芦苇(Phragmites australis )等.人工固沙植被以梭梭为主,梭梭最长的栽植年限超过40年,不同时期栽植的梭梭林斑块形成人工固沙植被恢复演替梯度. ...

Variations of sand transportation rates in sandy grasslands along a desertification gradient in northern China

2

2003

... 土壤容重,土壤样品带回室内风干后使用干筛法测定土壤粗砂(≥ 0.25 mm)、细砂(0.05~0.25 mm)和黏粉粒(≤ 0.05 mm)含量[21 ] .灌木样方内利用土钻采集25个0~20 cm土壤样品混合后作为一个样品,样品风干后测定土壤理化性质.土壤pH、电导率、有机碳、全氮和全磷含量测定参照《土壤理化分析》[22 ] .此外,利用烘干法测定了研究区5、7、9月0~100 cm土壤含水量(图2 ). ...

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

1

1978

... 土壤容重,土壤样品带回室内风干后使用干筛法测定土壤粗砂(≥ 0.25 mm)、细砂(0.05~0.25 mm)和黏粉粒(≤ 0.05 mm)含量[21 ] .灌木样方内利用土钻采集25个0~20 cm土壤样品混合后作为一个样品,样品风干后测定土壤理化性质.土壤pH、电导率、有机碳、全氮和全磷含量测定参照《土壤理化分析》[22 ] .此外,利用烘干法测定了研究区5、7、9月0~100 cm土壤含水量(图2 ). ...

1

2012

... 利用单因素方差分析确定流动沙丘、固定沙丘和4个栽植年限梭梭林土壤理化性质和土壤含水量的差异,数据分析前进行对数转换,统计分析使用SPSS 26.0软件包.采用冗余度(RDA)确定植被群落结构和土壤理化性质之间的关系.利用变量分割和偏相关分析逐步确定灌木和草本因子对土壤理化性质变化的影响及相对贡献率[23 ] .排序结果利用蒙特卡洛置换检验第一和全部排序轴的显著性.排序分析前所有数据进行对数转换,统计分析使用通用的排序软件CANOCO 5.0.利用Spearman相关分析确定植被和土壤理化因子之间关系. ...

Patch structure,dynamics and implications for the functioning of arid ecosystems

1

1999

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

青藏高原北部干旱区梭梭群落空间分布特征及其驱动因子

1

2024

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

阿拉善戈壁区人工梭梭林保存率及生长状况研究

1

2024

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

准噶尔盆地荒漠绿洲过渡带地下水埋深对人工梭梭林年龄结构及动态特征的影响

1

2024

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

Changes in tenebrionid beetle and ant assembly influenced by different‐aged Haloxylon ammodendron plantations in northwest China

1

2025

... 荒漠植被的斑块状自组织格局是土壤水分和养分限制共同作用的结果,植被与土壤之间的互馈作用进一步强化了这种分布格局,并对荒漠生态系统的平衡与稳定起到了关键作用[24 ] .梭梭是中国西北干旱区广泛分布的乡土灌木种,人工梭梭建植会在荒漠绿洲过渡带形成相对稳定的自组织格局,维护了绿洲的安全与稳定[11 ,25 ] ,人工植被建植会快速提高植被盖度,但也会降低乡土灌木种盖度及草本多样性,而人工植被恢复后期随着梭梭林盖度的下降,草本多样性又会增加,梭梭的幼苗数也会增加[13 ,15 ] .本研究也表明人工梭梭建植会导致灌木盖度先升后降,草本盖度及多样性变化与灌木相反,梭梭幼苗密度在30年梭梭林大幅增加.干旱区人工梭梭林恢复演替的过程存在一定差异,这与地下水、土壤质地及放牧扰动强度有关[18 ,26 ] .绿洲边缘梭梭林受地下水位潜在影响,人工梭梭林的衰退过程减缓,人工林地自然更新能力强[27 ] .此外梭梭林建植逐步替代了泡泡刺和沙拐枣等天然灌木种,这会对一些依赖这些灌木种的脊椎动物和无脊椎动物多样性产生威胁,影响人工林地的健康与稳定[10 ,28 ] .人工梭梭林的恢复演替过程表现为灌木群落结构从单一化向复杂化转变,并伴随草本群落的动态响应.本研究表明,梭梭林通过自组织过程逐渐形成稳定的斑块化格局,在栽植初期(5~10年),人工梭梭林以单一梭梭种群为主,天然灌木(如沙拐枣和泡泡刺)逐渐被竞争排斥,草本植物盖度较低.人工植被恢复至20~30年时,梭梭盖度达到峰值,但随后因资源竞争导致斑块化加剧,草本物种丰富度重新上升.这一现象与Zhang等[12 ] 在干旱区的研究一致,即梭梭冠层遮蔽抑制草本生长,而斑块化后形成的微生境为草本植物生长提供了生态位.此外,本研究还表明30年梭梭林中草本物种丰富度显著高于其他阶段,可能与土壤黏粉粒含量增加和有机碳积累有关,这些变化改善了土壤持水性和养分有效性,从而促进草本植物的定植. ...

Ecosystem “engineers” shape habitats for other species

1

1998

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

Ecosystem engineering in space and time

0

2007

Ecosystem engineering effects on species diversity across ecosystems: a meta-analysis

1

2015

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

流动沙地建植人工固沙梭梭林的土壤演变过程

1

2020

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

Ecological restoration enhances dryland carbon stock by reducing surface soil carbon loss due to wind erosion

1

2024

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

The establishment and development of Haloxylon ammodendron promotes salt accumulation in surface soil of arid sandy land

2

2019

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

... [34 ].本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

干旱区流动沙地建植梭梭(Haloxylon ammodendron )林后细粒物质输入对土壤碳氮积累的影响

1

2021

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

树干径流对梭梭“肥岛”和“盐岛”效应的作用机制

1

2012

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

光照、温度和盐分对梭梭种子萌发的影响

1

2001

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

干旱区绿洲扩张方式对土壤生物优势类群及功能的影响

1

2018

... 荒漠灌木和草本群落结构变化还伴随着土壤理化性质的转变.固定沙丘与流动沙丘相比,降低了表层土壤容重和细砂含量,但提高土壤粗砂和黏粉粒含量,这与灌木盖度的增加有关.大量研究已经证实灌木是荒漠生态系统主要的“生态系统工程师”,灌木塑造的小生境不仅可以富集水分、养分和枯落物资源,还会聚集脊椎动物、土壤动物及微生物,从而影响土壤形成和发育过程[29 -31 ] .固定沙丘较高的灌木盖度改变了局部风沙活动过程,促进了黏粉粒和粗砂的沉降和聚集,改变了土壤物理结构[21 ,32 -33 ] .梭梭林的建植会导致植被盖度增加,土壤容重降低,但随着梭梭栽植年限的增加,土壤容重又会增加,这可能与土壤盐分变化有关[34 ] .此外,研究还表明梭梭林建植后土壤黏粉粒含量逐步增加,而土壤细砂含量降低,这在梭梭林恢复后期表现尤为明显.以上研究结果与Zhang等[13 ] 和Fan等[15 ] 的研究结果相近,但不同区域人工梭梭林建植对土壤物理过程的影响存在一定差异,这与立地条件和气候背景不同有关.安芳娇等[35 ] 研究发现,梭梭林建植增加了土壤黏粉粒和碳酸钙含量,二者共同促进了土壤物理结皮的形成和发育,而黏粉粒增加也是土壤碳氮固存的主要驱动要素.荒漠灌木和梭梭的生长使得枯落物聚集,导致盐分在土壤表层富集并形成盐结皮[34 ] .本研究表明,泡泡刺和沙拐枣等天然荒漠生长会提高土壤pH和电导率,而梭梭建植会导致土壤电导率逐步增加,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 和Su等[16 ] 在武威和张掖绿洲区的研究结果相近.梭梭具有耐盐性,梭梭生长也会导致土壤盐分在冠幅下表层土壤富集,逐步形成“盐岛”[36 ] .梭梭灌丛下形成盐结皮不仅会抑制土壤水分入渗,也会影响草本及梭梭种子萌发和幼苗的建植[37 ] .天然荒漠灌木和梭梭生长均会影响土壤肥力,本研究表明固定沙丘与流动沙丘相比,土壤有机碳和全磷含量较高,但土壤全氮含量在流动和固定沙丘相差较小.建植10年以上的梭梭林土壤全氮和全磷含量均明显增加,而土壤有机碳含量仅在30年梭梭林大幅增加,提高表层土壤肥力,这与Zhang等[13 ] 、Fan等[15 ] 、Yu等[14 ] 的研究结果相近.人工梭梭建植10年以上,植被盖度大幅提升,枯落物资源和中型节肢动物、线虫及细菌多样性也明显增加,这会促进凋落物的分解和土壤碳氮和磷等养分的富集[9 ,38 ] .总之,梭梭林建植逐步替代天然荒漠灌木,重建荒漠生态系统食物网结构及其功能,驱动土壤理化性质变化过程. ...

流沙固定过程中土壤-植被系统演变

1

2003

... 荒漠灌木和草本结构的变化同时也影响着植被-土壤系统.肖洪浪等[39 ] 研究显示,花棒+柠条+油蒿人工灌木群落植被从人工系统向自然系统的演变中,经历了覆盖度从增加到减少的自疏过程,从灌木到半灌木、草本变化,土壤从流动风沙土向钙积旱成土发育,以及地表生物结皮的发育,促进了植被-土壤系统的协调发展.此外,随着人工建植梭梭林栽植年限的增加,梭梭林经过自然稀疏,植被密度及盖度逐渐下降,植物多样性增加,促进梭梭幼苗萌发[40 ] .人工梭梭林驱动土壤环境变化,本研究表明灌木盖度、密度和草本物种丰富度共同解释了40.1%的土壤环境变异(表4 ),凸显植被群落结构对土壤演变的驱动作用[41 ] .在恢复初期(5~10年),梭梭盖度增加通过凋落物输入和根系分泌物促进土壤有机碳积累(表2 ),同时冠层遮阴减少蒸发,改善微生境湿度,从而支持草本植物萌发.然而,随着恢复年限延长(20~30年),高密度梭梭林导致土壤水分过度消耗,加之盐分表聚,形成植被-土壤负反馈,这也证实了人工梭梭林植被与土壤环境相互作用初期协同改善-后期拮抗制约的动态模式[42 ] .草本物种丰富度与土壤黏粉粒、电导率及养分含量呈显著正相关(表5 ),表明草本植物通过细根周转和菌根共生促进养分活化.荒漠植被恢复通过改变冠层结构和根系活动直接驱动土壤环境演变.本研究结果表明,梭梭林的建植显著提高了灌木盖度,其凋落物输入与根系分泌物共同促进土壤有机碳积累,这与Fan等[15 ] 关于人工建植梭梭林促进土壤碳固存的研究结论一致.值得注意的是,灌木密度与土壤粗砂含量呈显著正相关,而细砂含量随盖度增加显著降低,这也印证了Zhang等[13 ] 提出的灌木盖度通过改变风沙分选过程调控土壤质地的机制,灌木结构改变地表粗糙度促进细颗粒沉积,而草本多样性增强则通过生物扰动加速养分循环.此外,挖掘动物(如蚁类)活动在人工梭梭林中频繁出现,其洞穴可增加土壤通气性和水分入渗,缓解盐分表聚,这一机制与冯怡琳等[19 ] 的研究结果相似,即蚁穴扰动显著改善土壤物理结构并促进种子扩散.综上,低覆盖度或低密度人工梭梭林在恢复过程中,可以使灌草复合植被优势互补,改善土壤水肥条件,促进植被-土壤系统的自然修复,这与低覆盖度的理念相吻合[43 -45 ] . ...

民勤绿洲地下水对人工梭梭林生长的影响

1

2019

... 荒漠灌木和草本结构的变化同时也影响着植被-土壤系统.肖洪浪等[39 ] 研究显示,花棒+柠条+油蒿人工灌木群落植被从人工系统向自然系统的演变中,经历了覆盖度从增加到减少的自疏过程,从灌木到半灌木、草本变化,土壤从流动风沙土向钙积旱成土发育,以及地表生物结皮的发育,促进了植被-土壤系统的协调发展.此外,随着人工建植梭梭林栽植年限的增加,梭梭林经过自然稀疏,植被密度及盖度逐渐下降,植物多样性增加,促进梭梭幼苗萌发[40 ] .人工梭梭林驱动土壤环境变化,本研究表明灌木盖度、密度和草本物种丰富度共同解释了40.1%的土壤环境变异(表4 ),凸显植被群落结构对土壤演变的驱动作用[41 ] .在恢复初期(5~10年),梭梭盖度增加通过凋落物输入和根系分泌物促进土壤有机碳积累(表2 ),同时冠层遮阴减少蒸发,改善微生境湿度,从而支持草本植物萌发.然而,随着恢复年限延长(20~30年),高密度梭梭林导致土壤水分过度消耗,加之盐分表聚,形成植被-土壤负反馈,这也证实了人工梭梭林植被与土壤环境相互作用初期协同改善-后期拮抗制约的动态模式[42 ] .草本物种丰富度与土壤黏粉粒、电导率及养分含量呈显著正相关(表5 ),表明草本植物通过细根周转和菌根共生促进养分活化.荒漠植被恢复通过改变冠层结构和根系活动直接驱动土壤环境演变.本研究结果表明,梭梭林的建植显著提高了灌木盖度,其凋落物输入与根系分泌物共同促进土壤有机碳积累,这与Fan等[15 ] 关于人工建植梭梭林促进土壤碳固存的研究结论一致.值得注意的是,灌木密度与土壤粗砂含量呈显著正相关,而细砂含量随盖度增加显著降低,这也印证了Zhang等[13 ] 提出的灌木盖度通过改变风沙分选过程调控土壤质地的机制,灌木结构改变地表粗糙度促进细颗粒沉积,而草本多样性增强则通过生物扰动加速养分循环.此外,挖掘动物(如蚁类)活动在人工梭梭林中频繁出现,其洞穴可增加土壤通气性和水分入渗,缓解盐分表聚,这一机制与冯怡琳等[19 ] 的研究结果相似,即蚁穴扰动显著改善土壤物理结构并促进种子扩散.综上,低覆盖度或低密度人工梭梭林在恢复过程中,可以使灌草复合植被优势互补,改善土壤水肥条件,促进植被-土壤系统的自然修复,这与低覆盖度的理念相吻合[43 -45 ] . ...

干旱荒漠区斑块状植被空间格局及其防沙效应研究进展

1

2011

... 荒漠灌木和草本结构的变化同时也影响着植被-土壤系统.肖洪浪等[39 ] 研究显示,花棒+柠条+油蒿人工灌木群落植被从人工系统向自然系统的演变中,经历了覆盖度从增加到减少的自疏过程,从灌木到半灌木、草本变化,土壤从流动风沙土向钙积旱成土发育,以及地表生物结皮的发育,促进了植被-土壤系统的协调发展.此外,随着人工建植梭梭林栽植年限的增加,梭梭林经过自然稀疏,植被密度及盖度逐渐下降,植物多样性增加,促进梭梭幼苗萌发[40 ] .人工梭梭林驱动土壤环境变化,本研究表明灌木盖度、密度和草本物种丰富度共同解释了40.1%的土壤环境变异(表4 ),凸显植被群落结构对土壤演变的驱动作用[41 ] .在恢复初期(5~10年),梭梭盖度增加通过凋落物输入和根系分泌物促进土壤有机碳积累(表2 ),同时冠层遮阴减少蒸发,改善微生境湿度,从而支持草本植物萌发.然而,随着恢复年限延长(20~30年),高密度梭梭林导致土壤水分过度消耗,加之盐分表聚,形成植被-土壤负反馈,这也证实了人工梭梭林植被与土壤环境相互作用初期协同改善-后期拮抗制约的动态模式[42 ] .草本物种丰富度与土壤黏粉粒、电导率及养分含量呈显著正相关(表5 ),表明草本植物通过细根周转和菌根共生促进养分活化.荒漠植被恢复通过改变冠层结构和根系活动直接驱动土壤环境演变.本研究结果表明,梭梭林的建植显著提高了灌木盖度,其凋落物输入与根系分泌物共同促进土壤有机碳积累,这与Fan等[15 ] 关于人工建植梭梭林促进土壤碳固存的研究结论一致.值得注意的是,灌木密度与土壤粗砂含量呈显著正相关,而细砂含量随盖度增加显著降低,这也印证了Zhang等[13 ] 提出的灌木盖度通过改变风沙分选过程调控土壤质地的机制,灌木结构改变地表粗糙度促进细颗粒沉积,而草本多样性增强则通过生物扰动加速养分循环.此外,挖掘动物(如蚁类)活动在人工梭梭林中频繁出现,其洞穴可增加土壤通气性和水分入渗,缓解盐分表聚,这一机制与冯怡琳等[19 ] 的研究结果相似,即蚁穴扰动显著改善土壤物理结构并促进种子扩散.综上,低覆盖度或低密度人工梭梭林在恢复过程中,可以使灌草复合植被优势互补,改善土壤水肥条件,促进植被-土壤系统的自然修复,这与低覆盖度的理念相吻合[43 -45 ] . ...

巴丹吉林沙漠南缘的植物固沙问题

1

2022

... 荒漠灌木和草本结构的变化同时也影响着植被-土壤系统.肖洪浪等[39 ] 研究显示,花棒+柠条+油蒿人工灌木群落植被从人工系统向自然系统的演变中,经历了覆盖度从增加到减少的自疏过程,从灌木到半灌木、草本变化,土壤从流动风沙土向钙积旱成土发育,以及地表生物结皮的发育,促进了植被-土壤系统的协调发展.此外,随着人工建植梭梭林栽植年限的增加,梭梭林经过自然稀疏,植被密度及盖度逐渐下降,植物多样性增加,促进梭梭幼苗萌发[40 ] .人工梭梭林驱动土壤环境变化,本研究表明灌木盖度、密度和草本物种丰富度共同解释了40.1%的土壤环境变异(表4 ),凸显植被群落结构对土壤演变的驱动作用[41 ] .在恢复初期(5~10年),梭梭盖度增加通过凋落物输入和根系分泌物促进土壤有机碳积累(表2 ),同时冠层遮阴减少蒸发,改善微生境湿度,从而支持草本植物萌发.然而,随着恢复年限延长(20~30年),高密度梭梭林导致土壤水分过度消耗,加之盐分表聚,形成植被-土壤负反馈,这也证实了人工梭梭林植被与土壤环境相互作用初期协同改善-后期拮抗制约的动态模式[42 ] .草本物种丰富度与土壤黏粉粒、电导率及养分含量呈显著正相关(表5 ),表明草本植物通过细根周转和菌根共生促进养分活化.荒漠植被恢复通过改变冠层结构和根系活动直接驱动土壤环境演变.本研究结果表明,梭梭林的建植显著提高了灌木盖度,其凋落物输入与根系分泌物共同促进土壤有机碳积累,这与Fan等[15 ] 关于人工建植梭梭林促进土壤碳固存的研究结论一致.值得注意的是,灌木密度与土壤粗砂含量呈显著正相关,而细砂含量随盖度增加显著降低,这也印证了Zhang等[13 ] 提出的灌木盖度通过改变风沙分选过程调控土壤质地的机制,灌木结构改变地表粗糙度促进细颗粒沉积,而草本多样性增强则通过生物扰动加速养分循环.此外,挖掘动物(如蚁类)活动在人工梭梭林中频繁出现,其洞穴可增加土壤通气性和水分入渗,缓解盐分表聚,这一机制与冯怡琳等[19 ] 的研究结果相似,即蚁穴扰动显著改善土壤物理结构并促进种子扩散.综上,低覆盖度或低密度人工梭梭林在恢复过程中,可以使灌草复合植被优势互补,改善土壤水肥条件,促进植被-土壤系统的自然修复,这与低覆盖度的理念相吻合[43 -45 ] . ...

低覆盖治沙理论下人工与自然耦合的植被修复机理综述

1

2024

... 荒漠灌木和草本结构的变化同时也影响着植被-土壤系统.肖洪浪等[39 ] 研究显示,花棒+柠条+油蒿人工灌木群落植被从人工系统向自然系统的演变中,经历了覆盖度从增加到减少的自疏过程,从灌木到半灌木、草本变化,土壤从流动风沙土向钙积旱成土发育,以及地表生物结皮的发育,促进了植被-土壤系统的协调发展.此外,随着人工建植梭梭林栽植年限的增加,梭梭林经过自然稀疏,植被密度及盖度逐渐下降,植物多样性增加,促进梭梭幼苗萌发[40 ] .人工梭梭林驱动土壤环境变化,本研究表明灌木盖度、密度和草本物种丰富度共同解释了40.1%的土壤环境变异(表4 ),凸显植被群落结构对土壤演变的驱动作用[41 ] .在恢复初期(5~10年),梭梭盖度增加通过凋落物输入和根系分泌物促进土壤有机碳积累(表2 ),同时冠层遮阴减少蒸发,改善微生境湿度,从而支持草本植物萌发.然而,随着恢复年限延长(20~30年),高密度梭梭林导致土壤水分过度消耗,加之盐分表聚,形成植被-土壤负反馈,这也证实了人工梭梭林植被与土壤环境相互作用初期协同改善-后期拮抗制约的动态模式[42 ] .草本物种丰富度与土壤黏粉粒、电导率及养分含量呈显著正相关(表5 ),表明草本植物通过细根周转和菌根共生促进养分活化.荒漠植被恢复通过改变冠层结构和根系活动直接驱动土壤环境演变.本研究结果表明,梭梭林的建植显著提高了灌木盖度,其凋落物输入与根系分泌物共同促进土壤有机碳积累,这与Fan等[15 ] 关于人工建植梭梭林促进土壤碳固存的研究结论一致.值得注意的是,灌木密度与土壤粗砂含量呈显著正相关,而细砂含量随盖度增加显著降低,这也印证了Zhang等[13 ] 提出的灌木盖度通过改变风沙分选过程调控土壤质地的机制,灌木结构改变地表粗糙度促进细颗粒沉积,而草本多样性增强则通过生物扰动加速养分循环.此外,挖掘动物(如蚁类)活动在人工梭梭林中频繁出现,其洞穴可增加土壤通气性和水分入渗,缓解盐分表聚,这一机制与冯怡琳等[19 ] 的研究结果相似,即蚁穴扰动显著改善土壤物理结构并促进种子扩散.综上,低覆盖度或低密度人工梭梭林在恢复过程中,可以使灌草复合植被优势互补,改善土壤水肥条件,促进植被-土壤系统的自然修复,这与低覆盖度的理念相吻合[43 -45 ] . ...

人工梭梭(Haloxylon ammodendron )林固沙过程中植被与土壤耦合关系

1

2018

... 荒漠灌木和草本结构的变化同时也影响着植被-土壤系统.肖洪浪等[39 ] 研究显示,花棒+柠条+油蒿人工灌木群落植被从人工系统向自然系统的演变中,经历了覆盖度从增加到减少的自疏过程,从灌木到半灌木、草本变化,土壤从流动风沙土向钙积旱成土发育,以及地表生物结皮的发育,促进了植被-土壤系统的协调发展.此外,随着人工建植梭梭林栽植年限的增加,梭梭林经过自然稀疏,植被密度及盖度逐渐下降,植物多样性增加,促进梭梭幼苗萌发[40 ] .人工梭梭林驱动土壤环境变化,本研究表明灌木盖度、密度和草本物种丰富度共同解释了40.1%的土壤环境变异(表4 ),凸显植被群落结构对土壤演变的驱动作用[41 ] .在恢复初期(5~10年),梭梭盖度增加通过凋落物输入和根系分泌物促进土壤有机碳积累(表2 ),同时冠层遮阴减少蒸发,改善微生境湿度,从而支持草本植物萌发.然而,随着恢复年限延长(20~30年),高密度梭梭林导致土壤水分过度消耗,加之盐分表聚,形成植被-土壤负反馈,这也证实了人工梭梭林植被与土壤环境相互作用初期协同改善-后期拮抗制约的动态模式[42 ] .草本物种丰富度与土壤黏粉粒、电导率及养分含量呈显著正相关(表5 ),表明草本植物通过细根周转和菌根共生促进养分活化.荒漠植被恢复通过改变冠层结构和根系活动直接驱动土壤环境演变.本研究结果表明,梭梭林的建植显著提高了灌木盖度,其凋落物输入与根系分泌物共同促进土壤有机碳积累,这与Fan等[15 ] 关于人工建植梭梭林促进土壤碳固存的研究结论一致.值得注意的是,灌木密度与土壤粗砂含量呈显著正相关,而细砂含量随盖度增加显著降低,这也印证了Zhang等[13 ] 提出的灌木盖度通过改变风沙分选过程调控土壤质地的机制,灌木结构改变地表粗糙度促进细颗粒沉积,而草本多样性增强则通过生物扰动加速养分循环.此外,挖掘动物(如蚁类)活动在人工梭梭林中频繁出现,其洞穴可增加土壤通气性和水分入渗,缓解盐分表聚,这一机制与冯怡琳等[19 ] 的研究结果相似,即蚁穴扰动显著改善土壤物理结构并促进种子扩散.综上,低覆盖度或低密度人工梭梭林在恢复过程中,可以使灌草复合植被优势互补,改善土壤水肥条件,促进植被-土壤系统的自然修复,这与低覆盖度的理念相吻合[43 -45 ] . ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号