0 引言

20世纪70年代开始,随着遥感技术的发展,卫星影像被广泛应用于沙丘形态的识别和研究中,使得对于风沙地貌的大范围定量研究成为可能[2]。Duran等[4]通过分析新墨西哥州沙丘影像建立了植物生长与输沙关系的数值模型,并预测植被的增加会使流动的新月形沙丘固定,从而转变为抛物线形沙丘。Dong等[5]通过野外调查和遥感影像解译分析了巴丹吉林沙漠高大沙丘的形态特征,发现复合型横向沙山的高度、底面积和沙丘间距三者间表现出了很强的相关关系。刘陶等[6]通过遥感解译和气象资料分析对巴丹吉林沙漠东南部高大沙丘的形态特征进行了研究,发现部分高大沙山顶部两侧存在较大的坡度,沙山顶部两侧达到了最大休止角。然而,借助于卫星影像进行风沙地貌研究存在一个显著的缺点,即获得的沙丘三维形态特征有限,难以获得体积、横截面积等特殊的沙丘形态参数。数字高程模型(DEM)的出现则解决了这些问题,DEM是一种以数字形式按照一定的组织结构表示实际地形空间分布的数字模型[7]。近年来借助于DEM数据来进行沙丘形态的研究已成为沙丘地貌形态特征提取和数值模拟的新方法。丛殿阁等[8]利用DEM数据和遥感影像相结合的方法实现了腾格里沙漠北缘沙丘地貌形态的提取。柴慧霞等[9]利用SRTM-DEM和TM影像开展了流动沙丘的提取工作,初步实现了复合型链状沙丘、复合型沙垄、穹状沙丘和蜂窝状沙丘的智能化提取。宁文晓等[10]利用Landsat和GDEM数据,定量探究了巴丹吉林沙漠东南部高大沙丘各形态参数的统计特征和参数之间的相互关系,发现沙丘高度、沙丘间距及距沙漠中心的距离两两间均呈显著的线性关系。

巴丹吉林沙漠发育了世界上最高大的沙山系统,吸引了风沙地貌学界的广泛关注 [5-6,10-13]。长期以来,受交通条件和研究方法的制约以及高大沙山分布位置的限定,研究人员对巴丹吉林沙漠沙丘形态的大规模研究集中在沙漠东南部地区,研究对象多为高大的复合型横向沙山[5-6,10],缺乏对整个沙漠不同类型沙丘分布规律及其形态参数特征的系统认知。研究巴丹吉林沙漠整个区域内所有沙丘的分布规律与形态参数对于解释沙漠高大沙山系统的发育现状和形成过程有重要的指示作用。鉴于此,本文以巴丹吉林沙漠内所有独立沙丘为研究对象,利用研究区DEM数据系统地研究了沙漠内横向和星状两种主要类型沙丘的分布规律及其形态参数,并结合沙漠周围风场数据进一步探讨沙丘形态与风动力系统的关系,为完善巴丹吉林沙漠风沙地貌研究提供新的证据。

1 研究区概况与数据

1.1 研究区概况

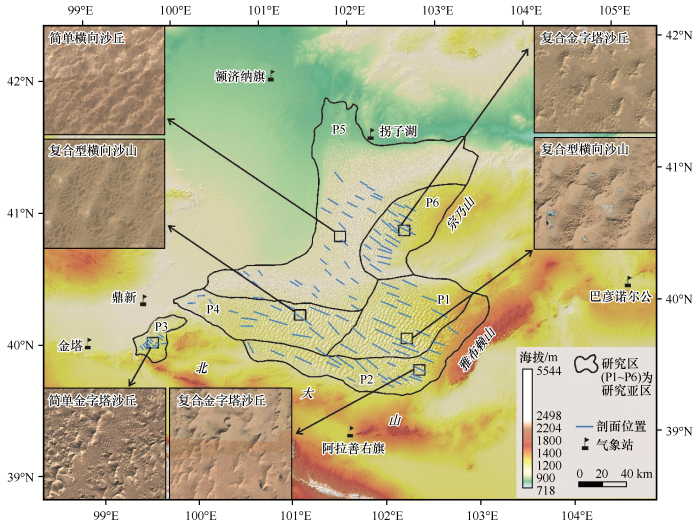

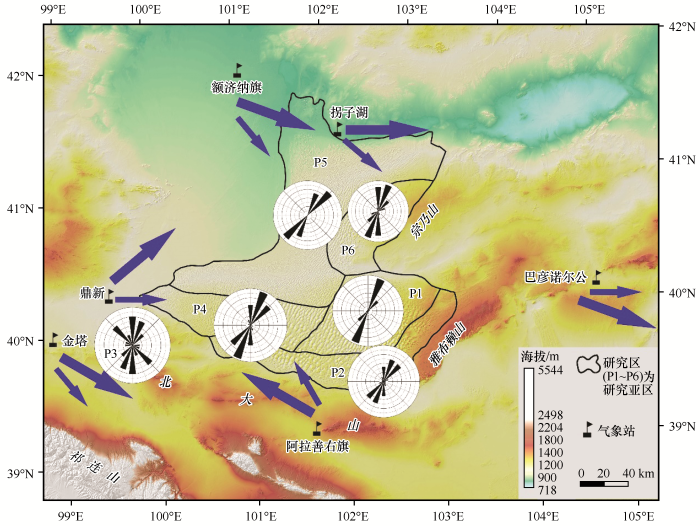

巴丹吉林沙漠位于中国内蒙古自治区阿拉善高原西部,紧邻河西走廊,面积约4.9×104 km2,是中国第二大流动性沙漠[13]。从地质构造角度来说,巴丹吉林沙漠属阿拉善台块的凹陷盆地[14],三面被山包围,东侧是宗乃山,西南侧是连续分布的合黎山和北大山,东南侧是雅布赖山[15](图1)。巴丹吉林沙漠沙丘地貌高度发育,形成了世界上规模最大的沙山(>100 m)群落[12]。沙漠东南部形成了众多高大沙山和湖泊共存的地貌景观,最大沙山与湖面的相对高度超过400 m[6]。沙漠北部边缘地区主要是低矮的新月形沙丘、沙丘链和灌丛沙丘[16]。巴丹吉林沙漠位于东亚季风边缘区,以极端干旱的大陆性气候为特征,年平均气温由东南地区的7.7 ℃上升到西北地区的8.2 ℃ [17]。年降水量由东南部约100 mm向西北部减少至不足40 mm,降雨集中在7、8月[18]。潜在年蒸发量高达4 000 mm[19]。年平均风速2.8~4.6 m·s-1,且由南向北逐渐增大,强风主要出现在4、5月,沙漠地区主风向为西北、东北和西南向,输沙势从北向南逐渐减小[17]。

图1

1.2 数据来源

研究选用De Ferranti[20]发布的DEM数据,数据获取地址为

2 研究方法

表征沙丘形态的参数主要有沙丘高度、沙丘间距、沙丘宽度、沙丘内间距、沙丘基底高程、横截面面积、等效沙丘厚度、沙丘轴长与轴向等[2]。考虑到相关参数的重要性与DEM数据分析计算的可行性,本研究中只计算了沙丘高度、沙丘间距、等效沙丘厚度、沙丘轴长和沙丘轴向这5个表征沙丘形态的参数。

吴正[21]按照沙丘形态与风况间的关系将沙丘分为横向沙丘、纵向沙丘和多风向作用下的沙丘。对比前人研究成果[16-17,22-23]和巴丹吉林沙漠地区的遥感影像,发现巴丹吉林沙漠内沙丘以横向沙丘和星状沙丘为主。横向沙丘是指沙丘走向与起沙风合成风向垂直的沙丘;星状沙丘不与任何一个风向相垂直或平行[21]。本研究以巴丹吉林沙漠内独立的横向和星状沙丘为研究对象。鉴于不同类型的沙丘形态参数计算方法不同,研究中为了计算结果的代表性和准确性,将巴丹吉林沙漠划分为6个亚区来进行研究(图1)。分区时遵循两个原则:一是以沙丘类型为主导,即同一类型沙丘密集分布区可划为一区;二是相对集中原则,即在同一区可能有两种及两种以上类型的沙丘,这时以所占面积最大的沙丘类型为主命名和划分。由于沙丘类型的变化是渐变的,研究中所绘的不同亚区之间分界线存在一定的偏差,但从宏观角度来看,上述分界线可以合理地区分出不同类型的沙丘。各亚区沙丘类型如下:

P1:复合型横向沙山。P1区位于沙漠东南部,区内高度超过200 m的复合型横向沙山和湖盆相间分布。复合型横向沙山多是在巨型新月形沙丘的迎风坡上叠置次一级的新月形沙丘或沙丘链而形成 [24]。

P2:复合金字塔沙丘。P2区以复合金字塔沙丘为主,特点是沙丘有错综复杂的沙臂和沙脊,且一般是由较小的金字塔沙丘或类似金字塔沙丘叠加在较大的金字塔沙丘之上发育而来[23]。

P3:简单金字塔沙丘。P3区位于沙漠西南端,区内沙丘以简单金字塔沙丘为主,沙丘有从中央辐射向四周的沙臂。

P4:复合型横向沙山。P4区以高度超过100 m的复合型横向沙山为主,同时分布有少量新月形沙丘和网状沙丘。相比于P1区复合型横向沙山而言,P4区的复合型横向沙山较为矮小,影像上接近于线性沙垄,但由于其只有一个垂直于主风向的落沙坡,仍将其划分为横向沙山。

P5:简单横向沙丘。P5区位于沙漠西北部,区内以低矮的新月形沙丘和沙丘链为主,同时分布有少量的网状沙丘。

P6:复合金字塔沙丘。P6区位于巴丹吉林沙漠东北部,区内沙丘类型和P2区沙丘类型一样,均为复合金字塔沙丘。

值得注意的是:①根据吴正[21]的分类系统,金字塔沙丘属于星状沙丘,新月形沙丘及沙丘链均为横向沙丘;②P5区西北角分布有简单金字塔沙丘,但由于数量较小,且超过90%的沙丘面积小于1个像元,沙丘在DEM上难以区分,所以在分区时没有将其划为单独的一区。③本文在进行相关研究时复合型沙山被看作是一座独立的沙丘,参数计算时不考虑复合型沙山上的次生沙丘;④由于P5区的新月形沙丘链高度大多较低,在DEM上难以区分形成这条沙丘链的各新月形小沙丘,所以在研究中,一条新月形沙丘链按照一座独立沙丘处理;⑤尽管研究中用到的DEM空间分辨率为3弧秒(90 m),但即使是P5区内低矮的新月形沙丘和沙丘链,沙丘宽度也大于300 m,所以该DEM数据可以用于计算各典型区内上述两类沙丘的形态参数。

2.1 沙漠全区沙丘高度的计算

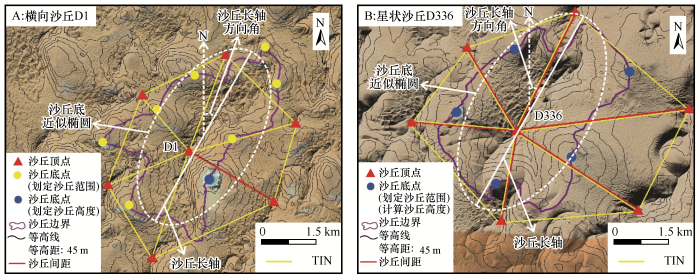

计算沙漠全区沙丘高度的目的是从整体角度了解巴丹吉林沙漠内所有独立沙丘的高度分布规律。研究中首先利用DEM数据提取了各沙丘的顶点和底点,随后按照不同的沙丘类型建立了相应的沙丘高度计算模型。横向沙丘的高度算法如下:①利用沙丘顶点构建不规则三角网(TIN);②在目标沙丘顶点处给定研究区的主风向,风向取值范围0~360°,风向落在不规则三角网的哪个三角形中,则该三角形内所包含的沙丘底点即为该横向沙丘的目标底点;③用沙丘顶点高程减去目标底点高程即可得到横向沙丘的高。星状沙丘的沙丘高度算法如下:①利用沙丘顶点构建不规则三角网(TIN);②不需要给定风向,所有落在不规则三角网内的底点均为沙丘的目标底点,计算沙丘高度时用沙丘顶点高程减去目标底点高程的平均值即可得到星状沙丘的高度。不规则三角网TIN的建立如图2所示。以上算法通过IDL编程实现。研究中利用该算法提取了巴丹吉林沙漠内所有独立沙丘的位置与高度用以后续分析。

图2

图2

沙丘形态参数示意图

A:横向沙丘D1(102°36′51″E、39°51′13″N),沙丘高度424 m,为样本沙丘内最高的横向沙丘;B:星状沙丘D336(102°25′12″E、39°39′57″N),沙丘高度365 m,为样本沙丘内最高的星状沙丘;研究中勾绘沙丘边界时等高距设为1 m,出图时为了显示效果,等高距设为45 m

Fig.2

Schematic diagram of dune morphological parameters

2.2 沙丘形态参数的计算

通过对巴丹吉林沙漠全区沙丘高度的计算发现,沙漠内可以区分的独立沙丘共有6 033座。考虑到计算沙漠内所有独立沙丘的形态参数难度太大,研究中在沙漠内随机选取了一定数量的沙丘作为样本沙丘。样本沙丘的选取方法如下:分别在P1~P6区内随机拉取一定数量的剖面(为避免剖面交错,这些剖面基本平行)所有落在剖面上的沙丘即选作样本沙丘。研究中总共拉取了119条剖面(图1),剖面长度3~22 km,共选取了602座样本沙丘,样本沙丘的个数占沙漠内所有独立沙丘总数的10%左右。除了沙丘高度外,本研究还计算了沙丘间距、等效沙丘厚度、沙丘轴长和沙丘轴向4类沙丘形态参数。

2.2.1 沙丘边界范围的划分

为了获得比较准确的沙丘边界范围,本研究主要借助DEM数据来进行单个沙丘的区分,同时利用遥感影像进行沙丘区分结果的辅助验证。具体过程如下:首先利用DEM数据提取出目标沙丘周围的所有底点,同时利用DEM数据生成目标沙丘以1 m为等高距的等高线;随后以目标沙丘周围任一底点为起点,沿着相邻两座沙丘最低等高线间形成的鞍部正中勾绘沙丘边界,沙丘边界穿过沙丘周围所有底点并回到起始底点,这样得到的闭合曲线即为沙丘的边界范围。最后利用遥感影像辅助验证沙丘边界勾绘的合理性。

本文在进行单个沙丘划分时复合型沙山或沙丘链被视为一座独立的沙丘,参数计算时不考虑复合型沙山上的次生沙丘或组成沙丘链的小沙丘。

2.2.2 沙丘间距

2.2.3 等效沙丘厚度

等效沙丘厚度EST是一种间接表示沙丘体积的参数,它被定义为将一座沙丘夷平至其底面时该沙丘能达到的高度[2],单位为m,计算公式为

式中:V为沙丘体积,单位为m3;S为沙丘底面积,单位为m2。

首先根据2.2.1中方法将目标沙丘从沙丘群中分离出来,随后利用ArcGIS软件的Surface Volume工具计算目标沙丘的体积和底面积,最后依据

2.2.4 沙丘轴向和轴长

沙丘轴向是沙丘走向的另一种表达方式。对于线性沙丘而言,可以通过手绘沙丘脊线的方法来确定沙丘的轴向。但对于形态复杂的沙丘(如新月形沙丘和星状沙丘)而言,由于沙丘的脊线比较弯曲或存在多条脊线,用沙丘的脊线来表征沙丘的走向就变得困难。本文用一种自动化的方法来计算沙丘轴向和轴长[2],该方法同时适用于横向沙丘和星状沙丘,核心思想是计算沙丘最长脊线的方向和长度。首先,利用2.2.1中方法将样本沙丘从沙丘群中分离出来。其次,用ArcGIS中的Zonal Geometry工具计算出将沙丘投影到底面时得到的近似椭圆长轴方向(用沙丘长轴方向角表示)和长度(图2)。值得注意的是计算出的沙丘轴长与实际沙丘最长脊线长度间可能存在些许误差,但从宏观角度来看,沙丘轴长可以很好地反映出不同类型沙丘最长脊线间的长度差。在得到各亚区所有样本沙丘的长轴方向角后,按照16方位分区原则,以22.5°为间隔统计落在各方向区间内的沙丘长轴数,生成各样区沙丘轴向玫瑰图。

2.3 输沙势的计算

为了研究沙丘形态与沙漠周围风场环境的关系,研究中还计算了巴丹吉林沙漠周围6个临近气象站3年的输沙势。输沙势的计算采用Fryberger等[25]的方法,公式为:

式中:DP为输沙势,反映风速统计中某一方向在一定时间内搬运沙子的能力,在数值上用矢量单位(Vector Unit,VU)表示;

在用

式中:

3 结果与分析

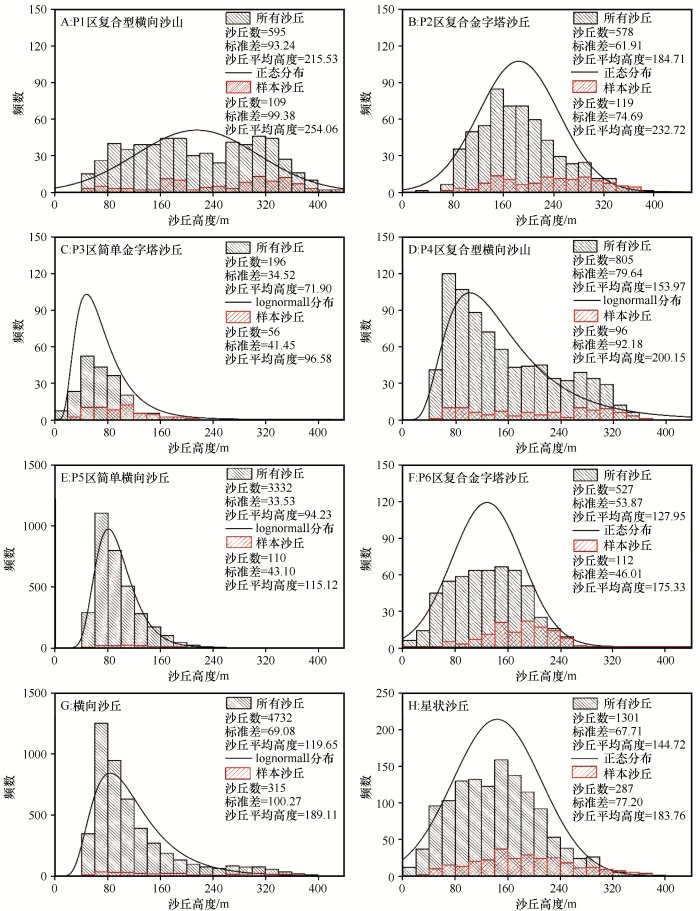

3.1 沙丘高度分布规律

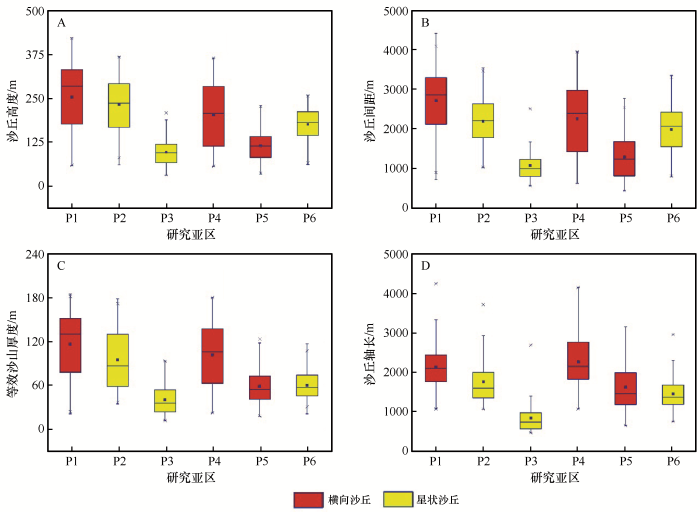

巴丹吉林沙漠沙丘高度9~433 m,各区域沙丘高度差异明显(图3)。各区沙丘平均高度P1>P2>P4>P6>P5>P3,对应到沙丘类型来看,P1区复合型横向沙山最高,平均高度为215.53 m;P3区简单金字塔沙丘最低,平均高度为71.90 m;其他几种沙丘高度介于复合型横向沙山和简单金字塔沙丘之间,平均高度为94.23~184.71 m。整体而言,星状沙丘的平均高度(144.72 m)要比横向沙丘的平均高度(119.65 m)高,这是由于高度小于100 m的新月形沙丘占横向沙丘总数的70%左右,而高度小于100 m的简单金字塔沙丘只占了星状沙丘总数的15%。在沙漠东部、东南部高大沙山分布区(图3A、B、F),沙丘高度分布服从正态分布,而在沙丘高度相对低矮的沙漠西部区域(图3C、D、E),沙丘高度服从Lognormall分布,原因是在进行沙丘高度统计时,P1、P2和P6区高大的复合型沙山上次生小沙丘未计入沙丘高度统计中。从沙丘高度的跨度来看,复合型沙丘高度跨度最广,沙丘高度最高超过了350 m,而简单的横向沙丘与金字塔沙丘高度跨度较小,沙丘高度均未超过240 m。以100 m作为高大沙山与低矮沙丘的分界线,则各区拥有的高大沙山数分别为P1区有512座、P2区有534座、P3区有35座、P4区有530座、P5区有1 110座、P6区有349座;沙漠全区高度超过350 m的巨型沙山共有53座,其中星状沙山有7座,最大沙丘高度为383 m,均分布在P2区;横向沙丘有46座,最大沙丘高度为433 m,均分布在P1区。

图3

图3

沙丘高度直方图与概率密度曲线

Fig.3

Histogram and probability density curve of dune height

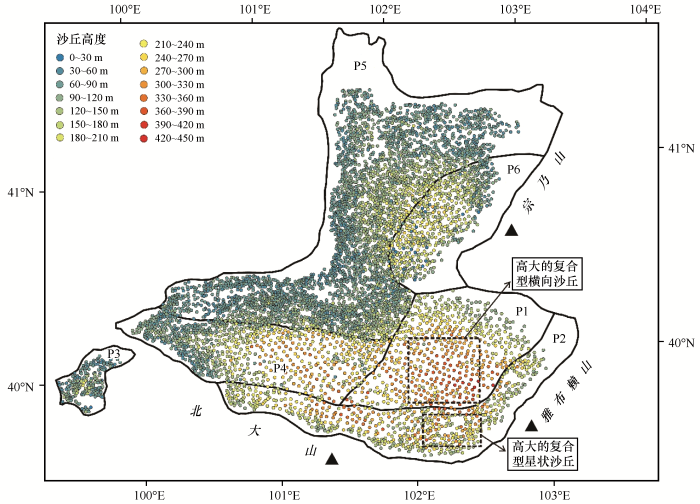

巴丹吉林沙漠沙丘密度从沙漠边缘地区向沙漠腹地逐渐减小,且沙漠北部沙丘密度高于沙漠南部沙丘密度(图4)。高度超过300 m的复合型沙山主要分布在沙漠东南缘雅布赖山前,其中复合型横向沙山主要分布在39°30′—40°05′N、102°10′—102°50′E的区域范围内,区内沙丘最高能达到433 m,平均沙丘高度为270 m;而复合型金字塔沙丘主要分布在39°30′—39°40′N、102°00′—102°30′E的区域范围内,区内沙丘最高能达到383 m,平均沙丘高度为229 m。整体来看,沙丘高度从沙漠腹地向沙漠边缘地区递减。

图4

巴丹吉林沙漠沙丘高度的上述分布规律是沙源、风场和地形共同作用的结果。白旸[28]认为在沙漠西部和西北地区,气候干燥,植被稀少,贴地面风速大,沙物质不容易附着堆积,因而沙丘较低;沙物质进入沙漠东南部后,在宗乃山和雅布赖山的阻滞作用下,沙物质沉积下来,形成了复合型高大沙山。

3.2 样本沙丘形态参数的统计学特征

图5

沙漠各区EST平均值表明,沙丘体积最大的是P1区复合型横向沙山,EST平均值为116.9 m;其次为P4区复合型横向沙山,EST平均值为102.4 m(图5C)。P2区复合金字塔沙丘EST平均值(95.1 m)略低于P4区沙丘EST平均值(105.9 m)。EST平均值最小的是P3区,值为40.3 m。

沙丘轴长最长的是P4区复合型横向沙山,平均沙丘轴长为2 258 m;其次为P1区复合型横向沙山,平均沙丘轴长为2 137.6 m;平均沙丘轴长最短的是P3区简单金字塔沙丘,值为835 m(图5D)。相同沙丘高度条件下,星状沙丘轴长普遍较短,而横向沙丘轴长普遍较长。结合样本沙丘高度箱线图可知,尽管P1区和P4区沙丘均为复合型横向沙山,但二者在形态上有所差异,具体表现为P4区沙丘低矮,沙丘轴长较长,P1区沙丘高大,沙丘轴长较短。

3.3 形态参数指示下的沙丘发育状态

沙丘形态参数相关性分析结果显示(表1),沙丘高度、沙丘间距以及等效沙丘厚度三者之间存在很高的相关性,相关系数均在0.8以上,而它们与沙丘轴长间的相关性均很低。为了进一步研究这些参数间的函数关系,对相关系数在0.8以上的形态参数组合进行回归分析。

表1 沙丘形态参数相关性分析

Table 1

| 沙丘高度 | 沙丘间距 | 等效沙山厚度 | 沙丘轴长 | |

|---|---|---|---|---|

| 沙丘高度 | 1 | 0.879** | 0.891** | 0.428** |

| 沙丘间距 | 0.879** | 1 | 0.806** | 0.479** |

| 等效沙山厚度 | 0.891** | 0.806** | 1 | 0.506** |

| 沙丘轴长 | 0.428** | 0.479** | 0.506** | 1 |

**表示在0.01级别(双尾),相关性显著。

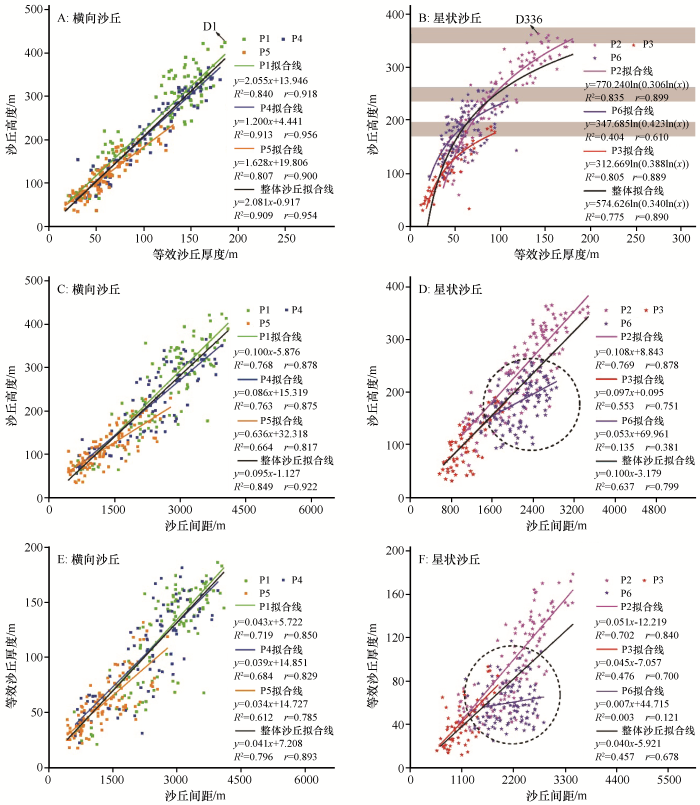

3.3.1 沙丘形态参数间的回归分析

等效沙丘厚度(EST)-沙丘高度间的函数关系刻画的是沙丘体积与高度之间的关系。对于横向沙丘而言(图6A),不论是简单的横向沙丘还是复合型横向沙山,等效沙丘厚度与沙丘间距间均呈现出简单的线性正相关关系,相关系数r>0.9,对二者进行线性关系拟合时,拟合度R2高达0.909,表明随着沙丘体积的增加,横向沙丘在变高。对于星状沙丘而言(图6B),不论是简单金字塔沙丘还是复合金字塔沙丘,等效沙丘厚度与沙丘高度间均呈现出正相关的对数函数关系,特点是当EST小于某一特定值时(P2区为85 m,P3区为38 m,P6区为60 m),沙丘高度随着EST的增大而快速的增长,当EST大于这一特定值时,随着EST的增长,沙丘高度的增长速率逐渐变小。星状沙丘EST与沙丘高度间的对数函数关系反映在散点图(图6B)上则表现为,随着EST的增加,沙丘高度不再发生大的变化。

图6

无论是横向沙丘还是星状沙丘,沙丘间距与沙丘高度间均表现出简单的线性正相关关系,即随着沙丘间距的增加,沙丘在不断变高(图6C、D)。对沙丘间距与沙丘高度进行线性函数关系拟合,结果显示横向沙丘的线性拟合度(R2=0.849)要高于星状沙丘的线性拟合度(R2=0.637)。比较特别的是沙丘类型为星状沙丘的P6区,该区沙丘间距与沙丘高度间的相关性很低,r=0.381,对二者进行线性函数关系拟合时拟合度仅为0.135,表明该区域内沙丘间距的远近与沙丘的高低不相关。前人研究发现,类似海底沙丘的高度与间距间存在的幂函数关系,陆地沙丘高度与间距间也存在着幂函数关系,且其指数接近于1,即接近线性关系[10]。Dong等[29]对巴丹吉林沙漠东南部高大沙丘形态研究发现沙丘高度H与沙丘间距Sp呈简单的线性函数关系,且满足方程H=0.12Sp;宁文晓等[10]在对巴丹吉林沙漠高大沙丘形态研究时同样发现沙丘高度与间距间呈现简单的线性正相关关系。上述研究结果与本文关于横向沙丘的研究结果基本一致。

横向沙丘等效沙丘厚度与沙丘间距间存在较强的线性正相关关系(r>0.75,图6E)。对横向沙丘等效沙丘厚度与沙丘间距进行线性函数关系拟合时拟合度较高,R2>0.6。对于星状沙丘而言,除了P6区复合金字塔沙丘外,其余各区星状沙丘等效沙丘厚度与沙丘间距间均存在较强的线性正相关关系,r>0.7,对其进行线性函数关系拟合,结果显示P2区拟合度最高,R2为0.702, P6区拟合度最低,R2仅为0.003(图6F)。整体而言,横向沙丘等效沙丘厚度与沙丘间距间表现为强线性相关,相关系数r为0.893,星状沙丘等效沙丘厚度与沙丘间距间表现为中等程度线性相关(r=0.678),不论是横向沙丘还是星状沙丘,随着沙丘间距的增大,沙丘体积也在增大。

3.3.2 形态参数指示下的沙丘发育状态

横向沙丘体积和高度均随着沙丘间距的增大而增大(图6C、E),表明在现代气候与环境条件下,尽管已经成为全世界最高大的沙山系统,巴丹吉林沙漠内横向沙丘高度还在增长。种种证据表明,在过去的100年中,中国西北地区正在进入湿润期,表现出来的特征是降水不断增加[30-31]。Wang等[32]通过对沙漠东南部复合型横向沙山测年发现,沙漠内复合型横向沙山现代沉积厚度在不断增高,这说明在湿润气候条件下巴丹吉林沙漠横向沙丘高度仍在缓慢生长。降水的增多可能增加了沙丘的稳定性。而自20世纪60年代以来,中国北方地区的平均风速有所下降[33]。对巴丹吉林沙漠周围雅布赖镇气象站的风速分析发现,沙漠周围地区近50年来的平均风速也呈下降趋势[32]。风强度的降低可以减轻沙丘顶部的风蚀作用,有利于沙物质在沙丘顶部的堆积,从而导致沙漠内横向沙山继续增高。

3.4 沙丘形态与风场环境的关系

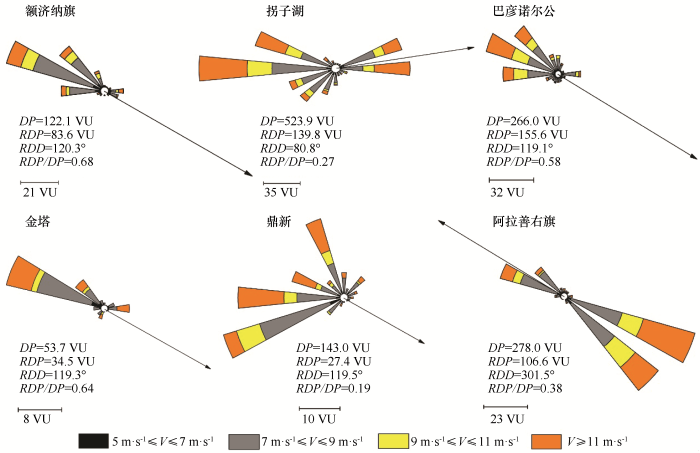

风是沙丘形成的动力条件,根据风况能够分析沙丘形成的动力学原因[35]。根据Fryberger等[25]对风能环境和风况的划分标准,沙漠周围各气象站地区风况条件各不相同(图7),具体表现为,额济纳旗地区属于低风能环境中风向变率,单峰型风况;拐子湖地区,属于高风能环境高风向变率,复杂风况;巴彦诺尔公地区属于中风能环境中风向变率,锐双峰风型风况;阿拉善右旗地区属于中风能环境中风向变率,锐双峰风型风况;鼎新地区属于低风能环境高风向变率,复杂风况;金塔地区为低风能环境中风向变率,单峰型风况。上述关于沙漠周围风场环境的计算结果与Zhang等[17]的研究结果基本一致,表明本文的计算结果可以用来分析沙丘形态与风场环境的关系。

图7

图7

1994—1996年沙漠周围各气象站点年输沙势

Fig.7

The annual drift potential at meteorological stations around the desert in 1994-1996

巴丹吉林沙漠沙丘形态主要受区域气流和局地气流的共同影响。西北风主导整个沙漠沙丘的形态特征,形成横向沙丘和金字塔沙丘的主体特征(图8),但受下风向雅布赖山和宗乃山的影响,近地层气流变向,形成西南风和东北风,从而形成金字塔沙丘。从巴丹吉林沙漠内各类沙丘分布与沙漠周围气象站输沙势结果来看,横向沙丘的发育主要受到来自额济纳旗地区西北风的影响,该地区起沙风风向单一,属于低风能环境、中风向变率、单峰型风况。对于星状沙丘来说,不同位置的星状沙丘风况条件不同;分布在P2、P3、P6区的星状沙丘主要受到来自阿拉善右旗、鼎新和拐子湖地区的起沙风影响,起沙风特征为中、高风向变率、高中低风能环境。

图8

图8

沙丘轴向玫瑰图

图中大箭头表示起沙风主风向,小箭头表示起沙风次级风向

Fig.8

Rose diagrams of dune axis orientation

图8显示,P1区沙丘主轴向是NNE-SSW,次级轴向是NE-SW;P2区沙丘主轴向是NNE-SSW,次级轴向是NE-SW;P3区沙丘主轴向是N-S,次级轴向是NNE-SSW;P4区沙丘主轴向是NNE-SSW,次级轴向是NE-SW;P5区沙丘主轴向是NE-SW,次级轴向是NNE-SSW;P6区沙丘主轴向是NNE-SSW,次级轴向是N-S。巴丹吉林沙漠沙丘轴向玫瑰图显示沙丘走向大都垂直于沙漠地区起沙风主风向NW-SE,表明起沙风向控制沙丘走向。研究区内横向沙丘起沙风风向单一,沙丘走向集中在NE-SW和NNE-SSW方向;星状沙丘靠近山体,起沙风风向复杂,沙丘走向存在多个次级轴向。

3.5 DEM精度对沙丘形态参数计算结果的影响

本文选用的DEM数据是由De Ferranti[20]在SRTM数据的基础上融合了ASTER GDEM数据而生成,空间分辨率为90 m,垂直精度为10 m。尽管该DEM数据空间分辨率不如30 m分辨率的ASTER GDEM数据高,但对于沙丘形态研究来说,空间分辨率的高低并不能决定计算结果好坏。相比于由立体像对获得的ASTER GDEM数据而言,融合了雷达测量结果(SRTM数据)和ASTER GDEM数据的新型DEM数据修复了SRTM数据存在空像元和GDEM数据存在异常值的缺陷,因而更适合于沙丘形态参数的提取。

考虑到本文所要提取的目标沙丘并不包括复合型沙丘上次生的小沙丘,且即使是沙漠北部低矮的新月形沙丘或沙丘链,沙丘宽度均大于300 m,所以该DEM的水平分辨率可以满足沙丘划分和形态参数提取的需求。在进行沙丘形态研究时沙丘高度是最重要的指标,研究中影响沙丘高度计算结果质量高低的主要是DEM数据的垂直精度。白旸[28]通过野外实测发现沙漠内必鲁图峰沙丘高度为430 m,而本文计算结果显示必鲁图峰沙丘高度为433 m,二者误差为3 m。本研究团队在野外实测呼和吉林峰沙丘高度为394 m,本文计算结果显示呼和吉林峰沙丘高度为402 m,二者误差为8 m。本文所用的DEM数据垂直精度10 m可以满足沙丘高度计算的精度需求。

4 结论

巴丹吉林沙漠独立沙丘大约有6 033座,高度9~433 m,其中高度超过350 m的巨型沙山共有53座,分别为星状沙山7座,最大高度为383 m,横向沙山46座,最大高度为433 m,整体来看,沙丘高度从沙漠腹地向沙漠边缘逐渐降低。

不论是横向沙丘还是星状沙丘,沙丘间距与沙丘高度、沙丘间距与等效沙丘厚度均表现为线性正相关关系;横向沙丘高度与等效沙丘厚度呈正相关的线性函数关系,星状沙丘高度与等效沙丘厚度呈正相关的对数函数关系,表明在降雨逐渐增加、风强逐渐减弱的现代气候条件下,沙漠内复合型横向沙山还在不断的变高、变大;星状沙丘的高度发育已经趋缓,从现有数据来看分布在沙漠东南部边缘雅布赖山和北大山山前地区的复合金字塔沙丘,极限高度大概为383 m。

从起沙风风向和沙丘走向的关系来看,起沙风风向控制沙丘走向,研究区内横向沙丘起沙风风向单一,沙丘走向集中在NE-SW和NNE-SSW方向,星状沙丘起沙风风向复杂,沙丘走向存在多个次级轴向。

参考文献

DEM-based morphometry of large-scale sand dune patterns in the Grand Erg Oriental (Northern Sahara Desert,Africa)

[J].

Vegetation against dune mobility

[J].

Geomorphology of the megadunes in the Badain Jaran Desert

[J].

近3万年来巴丹吉林沙漠的景观发育与雨量变化

[J].

Wind regime and sand transport in China’s Badain Jaran Desert

[J].

Dune forms and winds regime

[M]//

Geomorphological hierarchies for complex mega-dunes and their implications for mega-dune evolution in the Badain Jaran Desert

[J].

General characteristics of temperature variation in China during the last two millennia

[J].

Does evaporation paradox exist in China?

[J].

Optical dating reveals that the height of Earth’s tallest megadunes in the Badain Jaran Desert of NW China is increasing

[J].

Changes in near-surface wind speed in China:1969-2005

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号