0 引言

中国西南地区石漠化严重,土地生产力降低、水源涵养能力减弱、森林覆盖率锐减,还造成了土地资源减少、粮食大量减产等一系列严重问题[1-2]。喀斯特石漠化微观上主要表现为生态系统地球化学循环过程的改变或终止,以及绿色植被的难恢复性,同时,石漠化正在使当地居民完全丧失最基础的生存条件,逐渐变成了生态难民[3-4]。由于该地生态系统缺水少土,生态环境脆弱,植被恢复困难,因此石漠化综合治理必须以蓄水、治土、造林为核心,其实质就是要解决水土保持与植被恢复问题[5-7],更要解决区域经济发展与社会民生问题。因此,“水是龙头,土是关键,植被(经济植物)是根本,区域生态经济双赢、农民脱贫致富是目标”这一综合治理思路得到了广大学者的支持[8]。喀斯特地区主要受地表土壤多孔介质特征的影响,土壤分布呈现出分散格局,使土壤向地下流失,水土的大量流失最终直接引起地表环境处于严重缺水的状态[9]。喀斯特地区看似有丰沛的降水,能提供给植物根系吸收的水分却非常少,因此在喀斯特石漠化地区抗旱性植物的筛选和保墒就显得极其重要[10]。对于石漠化地表缺土这一难题,客土改良是一种有效解决方式[11-12],在贵州毕节地区的土壤类型主要有石灰土、粗骨土、紫色土和黄壤[13],本研究主要选取了土体厚度最大、较容易获得的黄壤用于客土改良。因黄壤黏性颗粒较多,质地黏重,因而通透性差[14],如果将其应用于客土改良石漠化,既解决石漠化地表缺土这个问题,又在一定程度上改良了黄壤通透性不良的问题。本研究选择沙棘(Hippophae rhamnoides)为试材,沙棘别名醋柳、沙枣,一种胡颓子科落叶性灌木,可以药用[15],经济价值较高且具有耐旱、耐瘠薄、耐盐碱的优良特性,分蘖萌生能力非常强[16],能够适应多种土壤[17-18],且固氮能力极强,具有显著的水土保持效果[19]。在中国北方经常选择优良的沙棘品种用于封山育林和沙漠化地区的水土保持[20]。但是目前在石漠化治理的植被选择中沙棘的应用较少,鉴于沙棘强大的适应性,本研究将其栽种于不同程度客土改良石漠化土壤中,监测其生长发育指标,尤其是根系的生长和分布情况,分析并比较各个处理间的差异性,从而探究沙棘在客土改良石漠化土壤条件中的适应机制,为当地石漠化治理提供一种生态修复的经济植物。

1 试验设计

1.1 试验区概况

试验在贵州工程应用技术学院西区进行,位于贵州省毕节市,地处27°03′—27°46′N、104°51′—105°55′E。毕节市属于亚热带季风气候,年均气温12.8 ℃,年降水量849—1 399 mm,季风气候比较明显。毕节地区基岩裸露面积为21 297.17 km2,占总面积的79.31%。降雨比较集中,夏季较为明显,容易发生洪涝以及水土严重流失,最终导致石漠化。此外,由于人类频繁的社会经济活动,大量植被受到严重破坏,森林防护能力及水土保持能力变弱,导致石漠化。目前,毕节市石漠化面积已达到1 137.96 km2,占总面积的33.39%[21]。

1.2 试验方法

本试验选择长势一致的2年生沙棘幼苗为研究对象,观察不同程度客土改良石漠化土壤条件下沙棘的生长发育状况,监测株高、冠幅。待栽种2年后,测量其根系长度和重量,计算比根长、比根重及根长密度。试验在直径为30 cm,高为50 cm的聚氯乙烯(PVC)桶中进行。在2018年5月中旬将幼苗栽培到PVC桶中。土壤处理分别为T1(黄壤与砾石比为1∶1)、T2(黄壤与砾石比为2∶1)、T3(黄壤与砾石比为3∶1)与T4(黄壤与砾石比为1∶0),以上处理中土壤均为贵州省毕节地区的黄壤,黄壤与砾石的比例均为体积比,桶底部留一直径为0.5 cm的小孔增加通透性。刚刚栽种时每桶浇水1 000 mL促使成活,此后在2年的监测期不浇灌,接受自然降水。将沙棘幼苗在以上4种试验条件下各种20株,每个处理重复3次。待栽种2年后将根系挖掘出,用水清洗干净,并用精度为0.01 mm的电子游标卡测量根直径(直径≥2 mm为粗根;直径<2 mm为细根),用扫描仪对根进行扫描,计算根系长度以及根长密度(单位土壤体积内根系的长度)。用烘干法测量根系生物量,并计算比根长(单位重量细根的根系长度)。此外还要用烘干法测定栽种前以及栽种2年后的土壤含水量。土壤含水量(%)=[铝盒与土壤鲜重(g)-烘干后的铝盒与土壤重量(g)]/[烘干后铝盒与土壤重量(g)-铝盒重量(g)]×100%。

1.3 数据分析

用Excel软件对数据进行整理和初步分析,采用SPSS18.0统计分析软件包对数据进行One-way ANOVA方差分析之后用Excel做相关分析,并用LSD法进行多重比较根系生态指标在处理间的差异性。

2 结果与分析

2.1 株高与冠幅

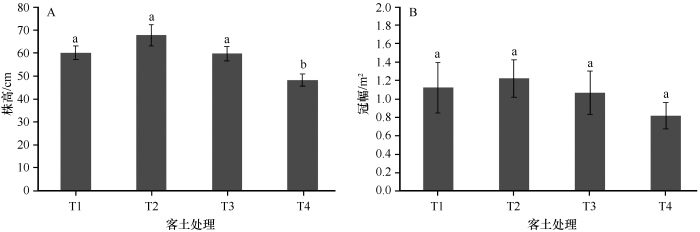

如图1所示,沙棘幼苗在T1、T2、T3与T4处理下生长2年后,株高分别为60.10、67.78、58.73、48.25 cm,且株高在T1、T2、T3处理下的值均显著高于T4;冠幅在T1、T2、T3下的值均高于T4,但是这4个处理间均无显著差异。以上结果说明百分之百客土即T4会显著制约沙棘株高,而黄壤与砾石混合,即T1、T2、T3则会显著促进沙棘株高的增长,这4个处理对冠幅的增长均无显著影响。

图1

图1

各处理条件下沙棘的株高和冠幅

T1,黄壤与砾石比为1∶1;T2,黄壤与砾石比为2∶1;T3,黄壤与砾石比为3∶1;T4,黄壤与砾石比为1∶0。不同字母表示处理间差异显著,P<0.05

Fig.1

The plant height and crown diameter under different treatments

2.2 根系生物量与长度总和

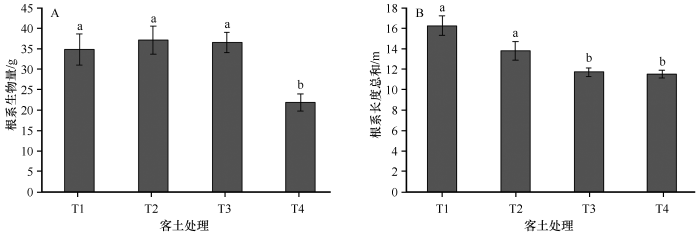

如图2所示,沙棘在T1、T2、T3、T4处理下生长2年后,根系生物量分别为每株34.76、37.01、36.45、21.81 g。根系生物量在T1、T2、T3处理下均显著高于T4,但是T1、T2、T3之间无显著性差异,说明百分之百客土即T4会显著制约沙棘幼苗的根系生物量,而黄壤与砾石混合,即T1、T2、T3则会显著促进沙棘幼苗的根系生物量的增加。T1与T2的沙棘单株根系长度总和显著大于T3与T4的值,且T1与T2组间和T3与T4组间均无显著性差异,说明沙棘根系长度总和与黄壤砾石比有关,且黄壤土占比2/3以上会显著抑制根系长度总和的增加。

图2

图2

各处理条件下的沙棘根系生物量与根系长度总和

T1,黄壤与砾石比为1∶1;T2,黄壤与砾石比为2∶1;T3,黄壤与砾石比为3∶1;T4,黄壤与砾石比为1∶0。不同字母表示处理间差异显著,P<0.05

Fig.2

The root biomass and root length under different treatments

2.3 根长密度与根重密度

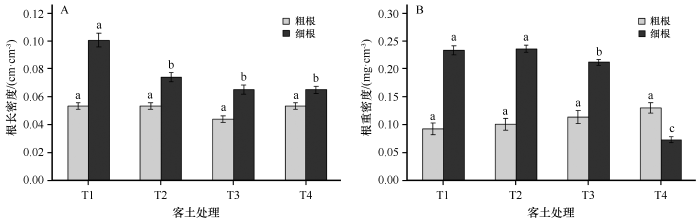

如图3所示,二年生沙棘幼苗在栽种2年后,粗根的根长密度在T1、T2、T3、T4处理下无显著差异。这说明不同程度客土改良石漠化土壤处理对粗根的根长密度无影响。T1的细根根长密度显著大于T2、T3与T4条件下的值,且T2、T3与T4组间无显著差异,表明沙棘细根的根长密度在黄壤砾石比为1∶1的条件下会显著增加。二年生沙棘幼苗在栽种2年后,T1、T2、T3与T4的粗根根重密度组间无显著性差异。这说明不同程度客土改良石漠化土壤处理对粗根的根重密度无影响。T1与T2的细根根重密度显著大于T3与T4条件下的值,且T2与T3、T3与T4这两组各组间无显著差异。即在黄壤砾石比为1∶1和2∶1的条件下细根的根重密度均会显著增加,而黄壤砾石比为3∶1和1∶0的条件会显著抑制细根的根重密度。砾石的比例增加会使土壤通透性增大,从而促进细根根重密度的增加。

图3

图3

各处理条件下沙棘根系的根长密度和根重密度

T1,黄壤与砾石比为1∶1;T2,黄壤与砾石比为2∶1;T3,黄壤与砾石比为3∶1;T4,黄壤与砾石比为1∶0。不同字母表示处理间差异显著,P<0.05

Fig.3

The root diameter density (A) and root weight density (B) under different treatments

2.4 细根比根长

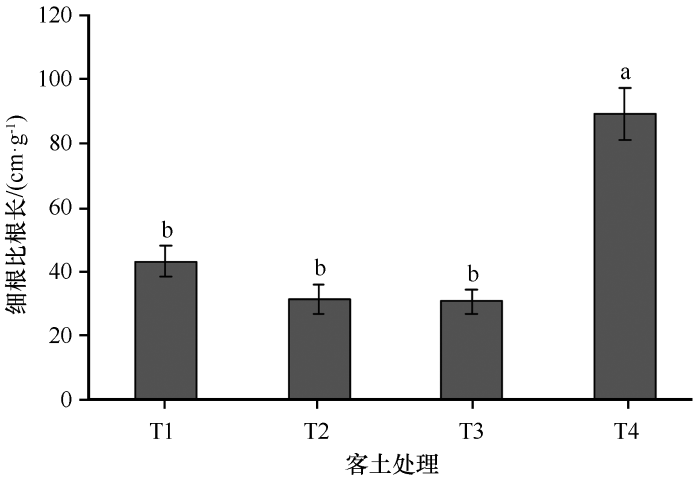

如图4所示,二年生沙棘幼苗在栽种2年后,T4的细根比根长显著大于其他处理,T1、T2与T3组间无显著差异。T4的处理条件会刺激沙棘幼苗的细根比根长显著增加,说明百分之百客土黄壤环境对于沙棘而言是一种逆境,促使沙棘幼苗增加比根长,尽可能多地吸收环境中的水分。

图4

图4

各处理条件下沙棘细根比根长

T1,黄壤与砾石比为1∶1;T2,黄壤与砾石比为2∶1;T3,黄壤与砾石比为3∶1;T4,黄壤与砾石比为1∶0。不同字母表示处理间差异显著,P<0.05

Fig.4

The root specific root length under different treatments

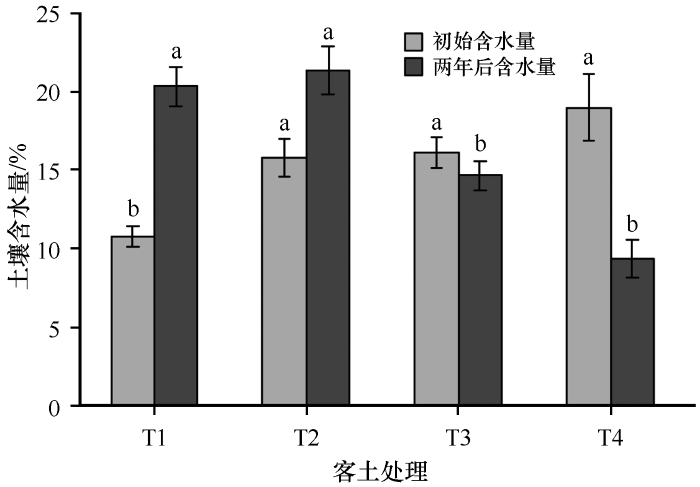

2.5 土壤含水量

如图5所示,T1、T2、T3、T4处理的初始土壤含水量分别为10.77%、15.77%、16.13%、19.01%。即随着黄壤比例的增加,土壤含水量逐渐增加,且T4的初始土壤含水量显著大其他处理。但2年后,由于沙棘幼苗根系的作用使得土壤含水量发生了变化,此时土壤含水量在T1、T2、T3与T4处理下的值分别是20.33%、21.33%、14.67%、9.03%。其中T1与T2 的土壤含水量显著大于T3与T4的值,但是这两组各组间无显著性差异。以上结果说明,当黄壤与砾石比为1∶1与2∶1时,沙棘根系与土壤相互作用2年,会显著增加土壤含水量,当黄壤与砾石比大于2/3时,2年后沙棘根系对土壤水分改善作用不显著。

图5

图5

各处理条件下的土壤含水量

T1,黄壤与砾石比为1∶1;T2,黄壤与砾石比为2∶1;T3,黄壤与砾石比为3∶1;T4,黄壤与砾石比为1∶0。不同字母表示处理间差异显著,P<0.05

Fig.5

The water content under different treatments

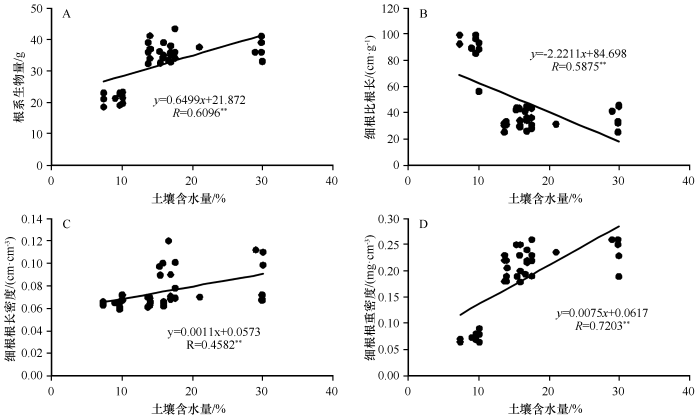

2.6 根系指标与土壤含水量之间的相关性

土壤含水量与根系生物量显著正相关(P<0.01,图6),与细根比根长显著负相关(P<0.01),与细根根长密度显著正相关(P<0.01),与细根根重密度显著正相关(P<0.01),说明由于黄壤砾石比例的不同,沙棘根系与土壤相互作用2年后,根系各指标与土壤水分都呈现出了不同的结果,且根系指标与土壤含水量呈现出显著的相关关系。

图6

图6

根系指标与土壤含水量之间的相关性

Fig.6

Correlation between root index and soil water content

3 讨论

本试验中沙棘在不同程度客土改良石漠化土壤中表现出了较强的适应性。T1(黄壤与砾石比为1∶1)、T2 (黄壤与砾石比为2∶1)、T3 (黄壤与砾石比为3∶1)条件下的沙棘幼苗株高、冠幅与根系重量和长度总和都大于T4,说明对于沙棘而言,在毕节地区客土改良石漠化时黄壤所占比重不是越多越好,当黄壤占比2/3以上会显著抑制沙棘根系长度总和。

沙棘常用于北方治理沙漠化土地[22],在南方的土壤中栽种能否成活的研究较少,本试验中沙棘幼苗在T4(黄壤与砾石比为1∶0)处理中株高、冠幅与根系重量和长度总和都最小,说明沙棘在黄壤中可以存活并生长,但是由于黄壤的黏性颗粒较多,质地黏重而通透性差,虽然毕节地区年降水量较多[23],但是黄壤保水性能较差[14],使沙棘幼苗处于相对缺水的环境中,因此会促使T4中的沙棘幼苗比根长增加。植物根长是评估植物根系功能及土壤对其影响的重要指标[24]。比根长作为评估根系吸收活力的重要形态参数是土壤水分环境变化的响应器[25],反映出其在资源利用效率最大化[26]。T4中沙棘经过2年生长,细根比根长显著增加以尽可能地吸收环境中的水分,这是沙棘幼苗适应黄壤土壤环境的表现。

植物根系的生长发育必然会影响到土壤的保水保墒能力[27]。本试验栽种沙棘前的土壤含水量随着黄壤砾石比的加大而增加,这与之前夏雯等[28]在西南喀斯特地区土壤水分变异性研究中发现的结果一致。栽种2年后土壤含水量发生了变化。从心海等[29]在黄土高原半干旱地区对沙棘根系特性与土壤水分之间进行动态的研究,结果表明沙棘根系的生长状况不同,土壤含水量也会不同。阮成江等[30]认为沙棘生长和土壤水分之间有显著相关性。本试验再次验证了这一点,黄壤与砾石比为1∶1与2∶1条件下,沙棘生长2年后会显著增加土壤含水量;当黄壤与砾石比大于2/3时,2年后沙棘根系对土壤水分改善作用不显著。不同程度的客土处理2年后,沙棘根系各指标与土壤水分都呈现出了不同的结果,且根系指标与土壤含水量呈现出显著的相关关系。

总之,在贵州毕节地区客土改良石漠化,当地黄壤与砾石的比例在1/2—2/3时,栽种沙棘2年后可以显著改善土壤含水量。

参考文献

广西岩溶植被自然分布规律及对岩溶生态恢复重建的意义

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号