0 引言

南水北调西线工程从长江上游引水至黄河上游,是国家南水北调战略布局的重要组成部分[1],主要目标是为开发西北提供水资源支撑,通过解决干旱缺水问题[2-3],促进中西部经济发展和生态环境改善[4]。南水北调的宏伟构想由毛泽东主席在1952年视察黄河时首次提出,随后,黄河水利委员会先后组织多次调水查勘工作,于1996年开始规划阶段工作,于2001年5月提交的《南水北调西线工程规划纲要及第一期工程规划》报告获水利部审查通过,此后,水利部及时部署第一期工程转入项目建议书阶段[5]。2020年11月7日水利部发文,《南水北调西线工程规划方案比选论证》通过水利部水利水电规划设计总院组织的复审。这是2008年以来,首次就南水北调西线工程规划方案提出明确意见,复审意见对前一阶段西线工作给予了充分肯定,基本同意推荐的一期工程调水规模作为方案论证基础[6],为南水北调西线工程加快推进奠定了重要基础。

关于南水北调西线工程这一战略举措最早的科研可追溯到1952年的调水查勘工作,20世纪80年代末期,更是集黄委会勘测规划设计院、中国科学院兰州分院和长江流域规划办公室等单位组成的勘测队伍对西线调水区的地形、地质进行测绘并进行综合查勘[7],积累了重要的前期资料。南水北调西线工程更是受到了学者们的广泛关注,有关南水北调西线工程的研究是多方面的,特别是有关西线工程的实施将对区域产生怎样的影响方面,研究人员开展了大量研究,主要包括生态环境影响[8-9]和社会经济影响[10-11],影响的范围既包括对调水区[12-13],也包括对受水区[14-15]。一些学者也论证了南水北调西线工程开展的必要性和可行性[16-18],这对于推进南水北调西线一期工程方案论证[19]和比选优化[20-21]提供了重要的支撑。

南水北调西线工程[6],方案比选主要涉及三大要素,即从哪里调水,调多少水,如何使用好新增水量,其间的逻辑关系是从哪里调水取决于调多少水,调多少水取决于如何使用好新增水量,而使用效益又反作用于从哪里调水,调多少水。简言之,比选的准则是看哪一个组合更加符合黄河流域生态保护和高质量发展的要求,更能满足“让黄河成为造福人民的幸福河”的要求。南水北调西线一期工程已初步确定先行从长江上游的雅砻江调水40亿m3至黄河上游的洮河,经洮河至刘家峡水库后入黄河干流[4,22-23]。本研究结合新提出的黄河干流甘肃段的新型水土格局(即“弦弧”两支主要输水路线下),针对南水北调西线调水新增水资源量入手,对新增水资源量如何利用进行思考与建议,研究结果有利于水资源稀缺地区输调水资源可持续合理利用,可为黄河流域上游生态保护与高质量发展的战略规划实施提供参考。

1 南水北调西线工程调水受水区水土资源开发利用现状及问题

1.1 黄河干流甘肃段水土资源开发利用现状及问题

1.1.1 黄河干流甘肃段水土流失区

黄河中上游区域生态环境脆弱,水土流失和土地荒漠化等生态问题严重影响沿河地区的经济发展和人民生命财产安全。修复黄河中上游生态环境,治理水土流失,促进经济发展与人口、资源环境的协调,已成为当前中国亟需解决的重大生态环境问题。国家层面上也对黄河流域治理和中上游生态修复提出新的要求[24]。刘家峡水库至大柳树流域面积约为2.4万km2,每年向下游输沙约1.71亿t,泥沙主要来自于黄河西岸沙源区。其中,黄河干流甘肃段省级水土流失重点治理区面积为1.33万km2,水土流失面积0.83万km2(其中中度及以上水土流失面积0.33万km2),水土流失面积占60%以上[25],该区域水土保持主导基础功能是防风固沙、蓄水保水和土壤保持。

1.1.2 黄河干流甘肃段扬黄提灌区

景泰灌区属高扬程引黄灌区,旨在通过电力提灌工程的兴建,引黄河水来改变景泰地区自然条件恶劣、农业生产不足的不利局面。“景电工程”自1974年逐渐建成投入使用以来,投入了巨大的经济、资源成本,截至2016年底累计提水124.62亿m3,从根本上改变了当地的农业生产条件,取得了显著的经济、社会和生态效益[26]。但随着经济社会发展,“景电工程”面临着较大的压力,包括:①供需水不平衡:灌区内共有耕地6.7万hm2,净灌溉定额为6 375 m3·hm-2,仅农业灌溉即需水4.25亿m3;同时,灌区的21个乡镇近25万人口的生活用水也由“景电工程”负担,年耗水约1亿m3;而黄河年取水量平均约为4.3亿m3[27],供给量无法满足生产生活的需水量。②提灌供水成本高,不利于长久发展:高扬程电力提灌普遍存在供水成本高昂的问题,经测算,景电灌区在2016—2018年间实际供水成本为0.41元·m-3,水费价格0.33元·m-3,年平均支出为2.64亿元,水费年收入约1.6亿元,水费收入仅占总支出比重的60.82%,存在水价与成本长期倒挂问题[28];加之民勤、古浪移民搬迁项目,调水量不断增加,灌溉面积逐年扩大,用电量大幅增加,供水成本亦大幅增加,运营单位亏损严重,不利于灌区的持续发展。③盐渍化严重:电力提灌引水是灌区水资源的根本,但部分灌区缺乏完整的排水系统,使灌区出现了严重的土壤次生盐渍化,导致“大水深灌→耕地反盐→耕地低产→大水压盐”的恶性循环。截至2008年出现盐渍化的耕地面积达到2 000 hm2,占耕地总面积的10%[29],盐渍化严重地区的土壤含盐量可达2.72—13.46 mg·g-1[30],因单产过低而被弃耕。

1.2 西北内陆区石羊河流域水土资源开发利用现状及问题

石羊河流域水资源及生态环境问题突出,特别是下游民勤地区生态环境恶化表现集中。由于上中游用水量增加,进入民勤的地表水量由20世纪50年代的5.9亿m3减少到2005年的不足1.0亿m3[31],2005年民勤县地下水超采量为4.4亿m3,地下水位下降速率为0.11 m·a-1 [32]。2001—2014年,民勤县植被退化面积达到14 300.19 hm2[33],地下水水质恶化,水质矿化度平均6 g·L-1以上,最高的地方达16 g·L-1 [34],超过了人畜饮用水矿化度临界值。造成民勤生态环境恶化的原因是多方面的,包括流域水资源短缺,承载能力有限,水土资源开发不协调,农业灌溉规模偏大,2017年农业用水量比例高达73.85%,而生态用水比例只占12.06 %[35],水资源利用效益较低,2017年全流域水资源开发利用程度为110.44%,现有外流域调水规模仍无法满足生产生活生态用水需求[36]。

1.3 内蒙古阿拉善地区水土资源开发利用现状及问题

陇中黄河干流北部毗邻腾格里沙漠,处于黄河干流甘肃段西北一侧,是典型的干旱荒漠区,植被稀疏,降水量小,气候干旱。常年盛行西北风,风沙危害严重,生态环境十分脆弱,是中国主要的沙尘源地。随着人口的剧增和工农业的大规模发展,腾格里及其周边地区生态环境受到严重威胁,对腾格里沙漠周边土地的大面积开垦和长期不合理利用,使得周边土地出现沙化和盐碱化。草地的长时间超载放牧,致使草地生产力急剧下降,20世纪90年代植被覆盖度相较于20世纪50年代降低了30%—80%[37]。由于对水资源的大规模开发利用,祁连山和贺兰山原流入腾格里的地表水断流,腾格里沙漠地下水补给大幅减少,腾格里沙漠里的400多个湖盆在2000年仅113个湖泊有水[38]。

近年来,随着国家对腾格里沙漠治理工程的实施,特别是“退耕还林工程”、“三北防护林建设工程”、“天然林保护工程”、“防沙治沙工程”等重点工程在该地区的实施,生态环境建设已取得了阶段性的成效,尤其是在沙漠边缘地区土地沙漠化面积得到有效控制,部分沙化土地得到有效治理。但面对推动中国生态文明建设迈上新台阶的发展要求,实现腾格里沙漠边缘地区人与自然和谐发展,扩大腾格里沙漠东南边缘绿洲,构建防护林体系,使其成为保护中国北方的重要生态屏障,是体现与黄河流域生态保护和高质量发展紧密结合的重要突破点。

1.4 宁蒙引黄灌区水土资源开发利用现状及问题

2 黄河干流甘肃段的新型水土关系格局的提出

未来将有40亿m3的新增水量途经黄河甘肃段,这无疑为干旱半干旱地区的甘肃发展提供了重大历史性机遇。如何使用好新增水量中分配给甘肃的定额,如何让新增水量流经甘肃,甘肃省人大常委会调研组围绕上述问题开展了广泛实地调研,分析了黄河干流甘肃段地高水低的水土格局现状,揭示了当前黄河提灌的权宜之举,并汲取了古人用水治水的思想,借鉴宁蒙地区黄河段引水自流的成功经验,提出了重塑黄河干流甘肃段的新型水土格局[41]。

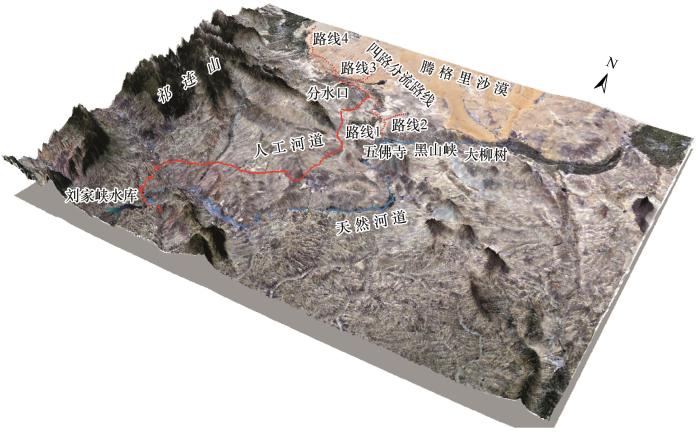

图1

图1

南水北调西线调水工程实施后黄河干流甘肃段调水河道立体示意图

Fig.1

Three-dimensional schematic diagram of the Gansu section of the main Yellow River after the implementation of the west route of the South-North Water Diversion Project

3 新型水土格局下南水北调西线一期工程调水对受水区的影响

3.1 对黄河干流甘肃段的影响

3.1.1 对黄河干流甘肃段水土流失区的影响

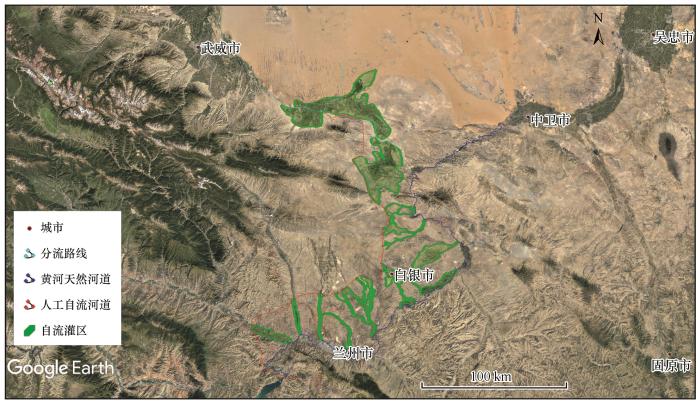

当黄河在刘家峡水库上游某处分流形成“弦弧双路”回流后,在黄河人工河道与天然河道间的土地面积达1.0万km2以上,包含数十条自然沟渠,可将其间的土地上下自然沟通,使人工河道回流于天然河道,形成网格化的水网(图2),形成的水土保持及水源涵养区,可发挥改善生态、防治水土流失和提高水源涵养的功能。

图2

图2

可形成自流灌区的原有农田示意图

Fig.2

The schematic diagram of artesian irrigation area transformed by original farmland

3.1.2 对黄河干流甘肃段扬黄提灌区的影响

通过人工河道引黄河水至景泰台塬地制高点处,可有效解决该地区存在的上述问题,变扬黄提灌区为自流灌区,即通过引流路线1来实现自流灌溉。另外,在完成景电灌区的灌溉后,可从平均海拔1 600 m的台塬上下泄至1 320 m的五佛寺,汇入黄河天然河道(图1),近300 m的自然落差还可以直接装机发电,若按10亿m3·a-1的流量计算,可设计6万kW的装机容量。

3.1.3 对黄河干流甘肃段高标准农田建设的影响

新型水土格局下,“弦弧双路”黄河人工河道与天然河道间的土地,通过改造现有提灌农田、旱地和适宜改造高标准农田的未利用土地,通过高位灌溉、自流贯通,共可改造形成67万hm2高标准自流灌溉农田[41]。高标准农田的建设已在兰州新区进行试点,2012年3月,兰州市政府已上报《兰州市低丘缓坡沟壑等未利用地综合开发利用试验区规划建设方案》,并获国土资源部批复,同意试点推进。已出台的区域发展战略纷纷把未利用地开发作为空间拓展的重要手段。多年来,兰州市及兰州新区一直在积极探索对黄土丘陵缓坡地区的城市开发和建设利用,未利用地综合开发的条件日趋成熟,开展低丘缓坡沟壑等未利用地的综合开发利用试验,兰州新区可以开发出1 028 km2高标准土地。因此,本地区的农田建设对于整个黄河中上游地区都具有重大意义和示范价值。为“一带一路”倡议的实施提供宝贵的空间平台,通过科学治理“山水林田湖草”,开展生态修复,把垄丘缓坡修复成高标准农田、生态用地,系统解决干旱、风沙、盐碱、水土流失,为黄河中上游黄土高原地区生态治理探索出了新路径。

3.2 对西北内陆区石羊河流域的影响

面对石羊河流域日益严峻的生态形势,当前,甘肃省及武威市各级政府通过节水、结构调整、生态恢复、风沙防治等措施的实施,不断加大生态保护和环境治理力度,已开展了石羊河流域综合治理工程[42],使得生态环境恶化趋势得到遏制,使源头区水源涵养能力有所提高,水质得到一定改善。为保证民勤来水,石羊河流域不但实施了流域中上游向下游集中调水,还利用景电二期延伸向民勤调水,实现了民勤北部的青土湖水面面积有效恢复。

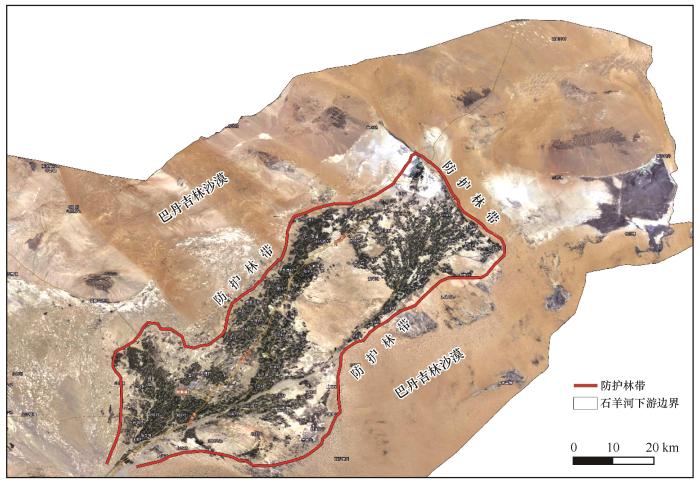

从长远看,当地有限的水资源无法从根本上满足未来经济社会发展和生态环境建设对水资源的需求,实施跨流域调水工程是解决石羊河流域水资源短缺的重要途径,也是石羊河流域经济社会可持续发展的战略保障。本规划黄河人工河道引水口路线4即为引水入石羊河流域(图1),部分用于武威绿洲灌溉,部分进入红崖山水库,进而补给民勤绿洲,用于下游农田、防护林灌溉及青土湖补水,形成一道保护北方的绿色屏障,发挥阻隔腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠会合的作用,实现石羊河流域的生态保护和高质量发展。初步估算,若每年引水进入石羊河流域的地表水量为6亿m3,其中2亿m3用于武威绿洲灌溉,预计可增加3.2万hm2耕地面积;4亿m3水量进入红崖山水库进行农田灌溉和生态治理恢复,按照6 150 m3·hm-2的农田灌溉配水定额,可将民勤县的耕地面积由5.3万hm2提高至6.8万hm2,共消耗地表水量0.9亿m3。将1.5亿 m3水量用于防护林的建设和灌溉,按照2 400 m3·hm-2的用水配额计算[43],大约可增加624 km2的防护林面积,防护林的建设范围如图3所示。1.1亿m3水量补给进入青土湖,可使青土湖面积由目前的26 km2扩大至70 km2,达到20世纪初的湖面规模。剩余0.5亿m3的水量用来补充下游的地下水,民勤盆地地下水位降落漏斗面积为117 km2[34],每年可使地下水位恢复2.13 m。2017年,民勤县地下水源供水量达1.15亿m3,占总供水量的23 %,引水工程实施后,可有效降低地下水源的使用量,进而直接恢复地下水位。近年来,随着青土湖水面面积的不断恢复与扩大,生态效益逐步显现,植被覆盖度显著提高[44],区域环境质量得到初步改善,湖泊功能逐步恢复,周边地下水位逐步上升,有的地方甚至出现了自流井现象。为贯彻习总书记考察甘肃时指出的确保不能使民勤变成第二个罗布泊,落实黄河流域生态保护和高质量发展的重要精神,开展引黄河水补给石羊河流域的举措将意义深远。

图3

图3

石羊河下游防护林建设范围示意图

Fig.3

Schematic diagram of shelterbelt construction scope in the lower reaches of Shiyanghe River

3.3 对内蒙古阿拉善地区的影响

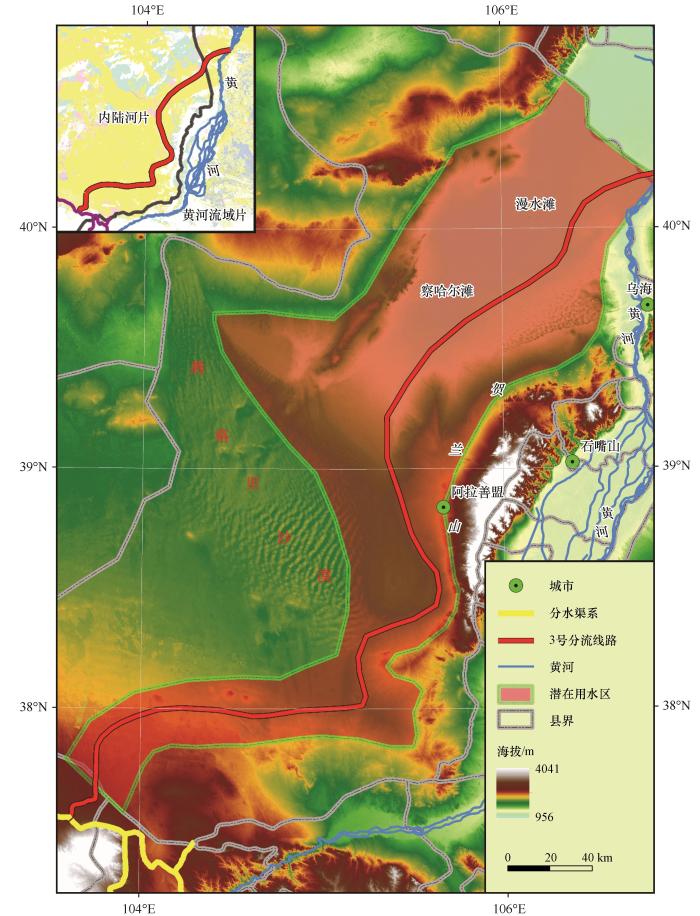

黄河流经腾格里沙漠的东南边缘,引黄灌溉历史可追溯到秦代,从古至今已发挥了巨大的效益,扩大腾格里沙漠的东南边缘的引黄灌溉系统,巩固并扩大黄河沿岸绿洲,需在绿洲北部沙漠东南缘建造防护林带以阻隔腾格里沙漠南侵。腾格里沙漠南部湖盆分布广,土地平坦开阔,黄河流经其地,引黄灌溉潜力很大,加强湖盆滩地的综合开发利用,在建设好现有绿洲基地的同时,可新建其他绿洲。规划黄河人工河道引水口路线3即为引入腾格里沙漠(图4),引入沙漠的水在沙漠东南缘可以构建防护林体系,以该区域原生沙生灌木和半灌木作为主要植被进行建设;引流进一步向北可以用于恢复干涸的湖盆,实现原有干涸湖泊的恢复,以宁夏沙湖为例,2018年沙湖面积为31.5 km2,计算的最小生态需水量为2 152万m3[45],若引水2万m3·a-1,可维持9个以上沙湖面积的湖泊,形成湖泊群,打造湖群景观,形成湿地保护区,同时湖泊也可以补给区域地下水,提高地下水位,降低矿化度,改善水质;同时对于面积较大且较为开阔的土地可以建设高标准农田,形成人工绿洲,进一步扩大沿黄地区沙漠边缘的绿洲规模。

图4

图4

新型水土格局下南水北调西线工程3号分流线路示意图

Fig.4

Diverting route No.3 of the west route of outh-to-North Water Diversion Project under the new soil and water pattern

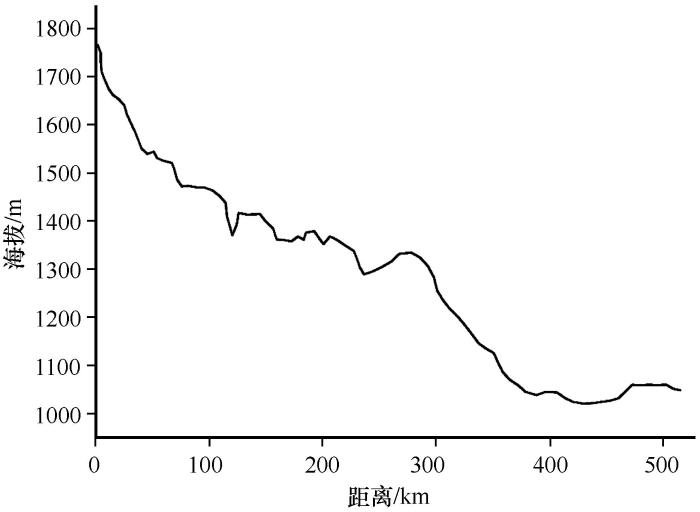

该线路自甘肃-阿拉善左旗交界处的温都尔图西北部引入,沿腾格里沙漠南缘和东南缘进入阿拉善左旗腰坝滩、格林滩,后沿着贺兰山西北缘流经察哈尔滩、漫水滩等地势平坦地区,最后汇入黄河,全长约525 km,海拔从1 800 m下降至1 000 m,坡降约为0.0016(图5)。沿途潜在用水区面积约为2.58万km2,实施后可扩大引黄灌区面积,实现对腾格里沙漠的有效控制。因此,通过人工河道引黄河水至腾格里沙漠,构建北方生态保护屏障,可实现原有湖泊群恢复,扩大沿黄地区沙漠边缘的绿洲规模。

图5

图5

新型水土格局下南水北调西线工程3号分流线路高程变化

Fig.5

Elevation variation of the No.3 diversion line in the west route of the South-to-North Water Diversion Project under the new soil and water pattern

3.4 对宁蒙引黄灌区的影响

通过人工河道引黄河水至景泰台塬地制高点处,再将水引入宁蒙段大柳树灌区,既实现高位自流灌溉防治盐碱化,又可降低防汛防凌压力。原计划在甘宁交界处黑山峡修建水库,可使黄河水位抬升,进而引流入宁蒙段大柳树灌区,而新型水土格局下通过人工河道引黄河水至景泰台塬地制高点处,即通过引流路线2(图1)将黄河水引入宁蒙大柳树灌区,将比规划黑山峡水库抬高水位量多200 m以上,不仅可以涵盖宁夏中卫灌区、银川灌区,还可以涵盖内蒙古的阿拉善盟和河套灌区。同时,高位引水可以保证河流流速,进而保证冲沙作用,防治河床淤高造成的悬河危害沿黄区。

规划修建的黑山峡水库,具有调蓄作用,可提高黄河防汛防凌能力。而新型水土格局下,如果将新增水量自流引至景泰台塬制高点处,将新增调水量分几条线路引入石羊河、腾格里沙漠、甘肃、宁夏、内蒙古几大灌区,最终流入黄河,可极大降低黄河原河道在应对新增调水量时所面临的防汛防凌压力。

4 结语

如何用好西线调水工程的水资源,既是沿黄各省担当黄河流域生态保护和高质量发展责任,履行“让黄河成为造福人民的幸福河”的使命要求,又是贯彻习近平生态文明思想和落实新发展理念的试金石。如何利用好新增水量,加快黄河上中游生态保护与高质量发展,都取决于我们是维持地高水低、扬黄用水的旧格局,还是转向水高地低、引黄用水的新格局,这将关系到黄河流域生态保护与高质量发展的战略规划和未来图景。

参考文献

从黄河流域2009年初的旱情看建设南水北调西线工程的必要性和紧迫性

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号