毛乌素沙地沙障环境下的沙丘迎风坡植被及土壤养分变化

石麟 , 1 , 赵雨兴 1 , 哈斯额尔敦null 2 , 张萍 , 3 , 许映军 2 , 王卓然 2

1.鄂尔多斯市林业和草原科学研究所,内蒙古 鄂尔多斯 017100

2.北京师范大学 地理科学学部自然资源学院,北京 100875

3.宁夏大学 农学院,宁夏 银川 751500

Changes of vegetation and soil nutrient on windward slope of dune under sand barrier environment in Mu Us Sandy Land

Shi Lin , 1 , Zhao Yuxing 1 , Hasi Eerdun 2 , Zhang Ping , 3 , Xu Yingjun 2 , Wang Zhuoran 2

1.Scientific Research Institute of Forestry and Grassland Desertification Control in Ordos City,Ordos 017100,Inner Mongolia,China

2.School of Natural Resources,Faculty of Geographic Sciences,Beijing Normal University,Beijing 100875,China

3.College of Agriculture,Ningxia University,Yinchuan 751500,China

通讯作者: 张萍(E-mail: zp2009@mail.bnu.edu.cn )

收稿日期: 2020-12-28

修回日期: 2021-04-23

基金资助:

国家重点研发计划课题 . 2016YFC0500805 国家自然科学基金项目 . 42071015 青海省重点研发与转化计划项目 . 2019-HZ-814-1

Received: 2020-12-28

Revised: 2021-04-23

作者简介 About authors

石麟(1982—),女,内蒙古乌兰察布人,硕士,林业副高级工程师,主要从事荒漠化防治、干旱区林业生态研究E-mail:shilin_323@163.com

, E-mail:shilin_323@163.com

摘要

沙障在固定流沙、促进植被恢复和改良土壤等生态建设方面起着重要作用。对毛乌素沙地设置沙柳(Salix psammophila )沙障6、8、10、11、12年的沙丘迎风坡(裸露沙丘地作为对照)开展了植被调查和土壤养分测试分析。结果显示:设障8年后的沙丘迎风坡0—30 cm深度内的土壤有机质、全氮含量显著(P <0.05)高于流动沙丘,且设障10—11年沙丘迎风坡植被盖度、0—80 cm深度内土壤有机质和全氮含量达到最大,但全磷和全钾含量无明显的变化,所有样地间和3个深度层间的全磷、全钾含量均无显著性差异;植被总盖度、0—80 cm深度内土壤有机质含量及全氮含量相互之间存在极显著线性正相关关系(P <0.01),而且土壤pH值随有机质含量增加而线性降低。沙柳沙障固沙地的植被盖度、土壤有机质和全氮相互之间存在趋同性,且布设10年的沙障土壤改良和植被恢复成效达到最大,之后表现出下降趋势。据此建议活体沙柳沙障在维持其固沙功效的前提下以10年为限需进行平茬处理。

关键词:

毛乌素沙地 沙柳(Salix psammophila )沙障 流动沙丘 土壤养分

Abstract

Sand barrier plays an important role in the ecological construction such as sand fixation, vegetation restoration and soil improvement. Vegetation survey and soil nutrient test analysis were carried out on the sand dune windward slopes (with mobile dune as a comparison) for 6, 8, 10, 11 and 12 years of sand dune sand barrier in Mu US Sandy Land. The results showed that with the increase of the sand barrier setting age, the vegetation cover of the dune windward slope, as well as the value of soil organic matter, whole nitrogen content and pH values, changed significantly, but there was no significant change in total phosphorus total potassium. After setting the sand barrier for 8 years, the soil organic matter and total nitrogen content in the depth of 0-30 cm in the windward slope of the dunes were significantly higher (P <0.05) than that of mobile sand dune,and up to 10 to 11 years of sand barrier setting, the vegetation cover , the organic matter and total nitrogen content of all layers of soil in depth of 0-80 cm all reached a peak, after that, organic matter and total nitrogen tends to be stable or decrease slightly at a depth of 0-30 cm, and decrease significantly within a depth of 30-80 cm. There is a significant linear positive correlation between the total vegetation cover, soil organic matter content and whole nitrogen content in the sand barrier environment, and the soil pH values decrease linearly with the increase of organic matter content. The sand barrier of 10 years has the greatest effect on soil improvement and vegetation restoration, and then it shows a downward trend. It is suggested that the artificial vegetation should be regenerated after 10 years with sand barrier under the premise of maintaining its sand-fixing effect.

Keywords:

Mu Us Sandy Land Salix psammophila sand barriersand dunes soil nutrients

本文引用格式

石麟, 赵雨兴, 哈斯额尔敦null, 张萍, 许映军, 王卓然. 毛乌素沙地沙障环境下的沙丘迎风坡植被及土壤养分变化 . 中国沙漠 [J], 2021, 41(5): 140-146 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2021.00051

Shi Lin, Zhao Yuxing, Hasi Eerdun, Zhang Ping, Xu Yingjun, Wang Zhuoran. Changes of vegetation and soil nutrient on windward slope of dune under sand barrier environment in Mu Us Sandy Land . Journal of Desert Research

0 引言

生物治沙和工程治沙是防沙治沙与植被恢复的两大主要措施。沙柳(Salix psammophila )具有生长迅速、易繁殖、耐干旱和耐风蚀沙埋的特点,因此沙柳栽植形成的活沙柳沙障具有快速蔽障、防风固沙、成本低廉等优势,是可再生、可持续的沙障[1 ] 。有关沙柳沙障的研究已在防风固沙[2 -6 ] 、促进植被恢复[7 -11 ] 、改良土壤[11 -15 ] 等方面开展。沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变。活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] 。目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少。

本研究以6、8、10、11、12年共5个设障年限的同种低立式网格状活体沙柳沙障固定的沙丘样地为研究对象,以裸露沙丘地为对照,分析沙柳沙障布设后对土壤有机质和养分的长效作用特征,以期为毛乌素沙地沙化土地综合治理以及沙柳沙障对土壤的长效影响提供科学依据。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

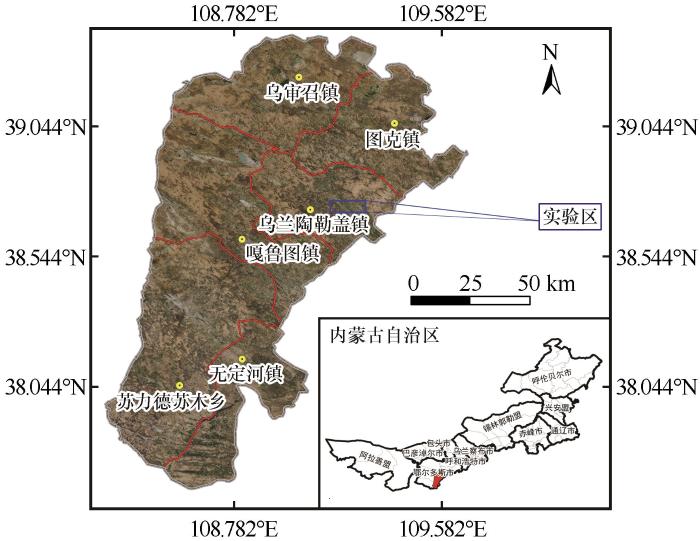

研究区(38°55′—38°56′N,109°16′—109°17′E)位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇境内,地处毛乌素沙地腹地(图1 )。该区属于温带半干旱大陆性季风气候,年平均气温7.1 ℃,年平均风速3.5 m·s-1 ,年大风日数30—45 d,每年的3—5月是风沙活动频繁期。年降水量280—350 mm,7—9月降水量约占全年降水量的60%—70%。年平均蒸发量为2 591.9 mm,是降水量的8—9倍。土壤为风沙土,地表物质疏松,营养成分差,沙源物质丰富。植被以稀疏、低矮的沙生植被为主[13 -15 ] ,天然植被主要有油蒿(Artemisia ordosica )、沙米(Agriophyllum squarrosum )、虫实(Corispermum )、沙竹(Psammochloa villosa ))、沙柳(Salix psammophila )、旱柳(Salix matsudana )、柠条(Caragana koishiuskii )、羊柴(Hedysarum mongdicum )等。

图1

图1

研究区位置

Fig.1

Location of the study area

1.2 试验样品采集

研究区主风向为西北风(冬春季),夏季短暂时期有东南风;沙丘类型为新月形沙丘及沙丘链。沙丘丘顶区域和背风坡未设置沙障,主要原因一是为了节省物力财力,二是丘顶和背风坡易因夏季东南风和冬季西北风作用下沙障内流沙的移动而遭受掩埋或损坏。因此研究区新月形沙丘上的沙障,主要布设在沙丘迎风坡脚到山坡约五分之四的迎风坡。选取研究区内2007、2008、2009、2011、2013年5个设障年度,同种设障模式(2 m×2 m网格状规格)下的沙柳沙障沙丘(障内配置植物种均为籽蒿、杨柴和沙柳)为研究对象,以裸露沙丘地为对照,于2019年在沙丘迎风坡坡中、坡脚位置按S形各随机挖3个剖面,按标准取样法用环刀取土法分3层(0—30、30—50、50—80 cm)取样,每层3次重复,样品带回实验室风干后备用。同时进行上述样地植被调查,在每个样地中采用对角线法设置5 m×5 m的灌木样方共计30个,记录样方内灌木的种类、数量、株高、冠幅、盖度;在5 m×5 m灌木调查样方内沿对角线分别设置1 m×1 m的草本样方3个,共计90个,分别调查样方内的草本植物种类、个体数、盖度、高度。

1.3 样品测定与数据处理

土壤有机质采用重铬酸钾容量法-外加热法测定;土壤pH值采用电极法;全氮采用半微量凯氏法(K2 SO4 -CuSO4 -Se蒸馏法);全磷采用钼锑抗比色法(HClO4 -H2 SO4 法);土壤全钾含量的测定采用氢氧化钠熔融-火焰光度法[16 ] 。

数据经Excel处理后,采用SPSS 13.0软件进行方差分析、相关性分析,并利用Excel绘图。

2 结果分析

2.1 植被恢复情况

表1 是5个年度布设的沙柳沙障沙丘迎风坡植被恢复总体情况。植被总盖度表现出随沙障固定时长的增加而先增后减,固定第10年达到最大。其中,沙柳为人工扦插,杨柴和油蒿为飞播植物种,其他均为自然生长的植物。沙柳沙障栽植8、10、11年的样地,其株高和冠幅均较大,且物种多样性也较高,出现一年生或多年生的沙生草本植物。杨柴的株高和密度随着设置沙柳沙障年的增加呈先增后减的趋势,油蒿的生长指标则无显著的变化规律。

表2 是5个年度布设的活体沙柳沙障样地(裸沙地为对照)0—80 cm深度内土壤有机质、全氮、全磷、全钾含量及pH值。沙柳沙障布设6—12年间,有机质、全氮含量较无沙障的裸沙地有明显的增加,有机质含量增幅34%—214%,全氮含量增幅36%—118%;全磷、全钾含量(除12年)和pH值相比对照裸沙丘地则降低。就平均值而言,随沙障设置年长增加,有机质含量和全氮含量先增后减,到10年达到最高;pH值则先减后增,固定10年达到最低;全含量持续降低,固定11年的降幅最大(2.1%);全钾含量由固定8年开始趋于增加。随沙障设置年长增加,标准差在有机质、全氮和全磷均趋于增加,在全钾和pH值则没有趋势性。

2.2 土壤有机质含量及pH 值的时空变化

图2 是沙柳沙障沙丘迎风坡0—80 cm深度各层有机质含量。各层有机质含量随设障年限增加,均以10年为界,之前持续增加,之后则降低。有机质含量表现出一定的表聚效应,0—30 cm层有机质含量较30—50 cm和50—80 cm层的平均值分别高30%和47.6%。0—30 cm深度的土壤有机质含量,在设障10、8、6年及裸露沙丘地相互之间均存在显著差异(P <0.05),设障10、11、12年的相互间无显著差异(P >0.05);30—50 cm深度和50—80 cm深度的土壤有机质含量,设障6年、8年与10年之间以及10年与12年之间存在差异显著(P <0.05),设障10年与11年之间无显著差异(P >0.05)。

图2

图2

不同沙障设置年沙丘迎风坡土壤有机质含量及pH值

不同的字母表示差异显著(P <0.05)

Fig.2

Organic matter content and pH value of each layer on the windward slope of Salix sand barrier dune with different setting years

沙障沙丘迎风坡0—80 cm深度内的pH值均低于裸露沙丘地,随固定时间的延长,pH值表现为先减后增,并以设障10年为最低,比裸露沙丘地降低了1个pH值(图2 )。

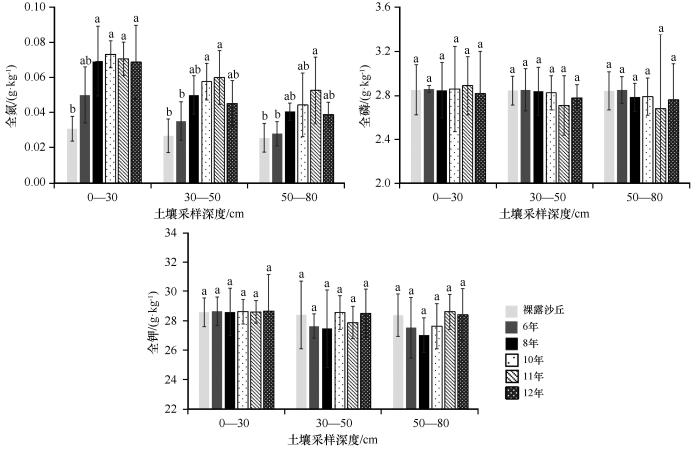

2.3 土壤全量养分含量及其差异性

图3 是0—80 cm深度内3个土壤层全氮、全磷、全钾含量在各沙柳沙障固定样地的差异性及其随沙障固定时长的变化趋势。在流动沙丘及不同设障年限的沙丘,随深度增加,全氮含量均减少;全磷含量和全钾含量分别在设障8—12年和6—10年趋于减少但幅度很小,其他年限和流沙无明显化。随设障年限的增加,全氮含量在0—30 cm层由流沙至设障10年逐渐增加至最高值后缓慢降低,在30—50 cm层和50—80 cm层由流沙至设障11年增加至最高值后减少;全磷和全钾含量无明显的变化趋势。0—30 cm层的全氮含量在设障8年以上沙丘的均显著高于裸露沙丘地(P< 0.05);30—50 cm层的全氮含量,10年和11年的样地显著(P< 0.05)高于6年和裸露沙丘地的,8年和12年的与其他样地间无显著性差异;50—80 cm层的全氮含量,10年的样地显著高于6年和裸露沙丘地。全磷和全钾在各样地间均无显著性差异(P> 0.05)。

图3

图3

沙柳沙障固沙地土壤全量养分的差异性

不同的字母表示差异显著(P <0.05)

Fig.3

Change of total nutrients during the succession of vegetation in Salix sand barrier with different setting years

图4 裸露沙丘地及沙障沙丘土壤全氮、全磷、全钾垂向变化。随深度增加,全氮含量在裸露沙丘地及不同设障年限的沙丘均减少;全磷含量和全钾含量分别在设障8—12年和6—10年趋于减少但幅度很小,其他年限和裸露沙丘地无变化趋势。差异性分析显示,在3个深度层间,全氮含量在裸露沙丘地无显著性差异(P> 0.05),在设障8、10、12年的0—30 cm层与50—80 cm层间存在显著差异(P< 0.05),其他设障年沙丘各层之间无显著差异。裸露沙丘地和设障沙丘的全磷和全钾在3个深度层之间均无显著性差异。

图4

图4

沙柳沙障固沙地3个深度层土壤全量养分的差异性

不同的字母表示差异显著(P <0.05)

Fig.4

Change of total nutrients in the different depths during the succession of vegetation in Salix sand barrier with different setting years

2.4 土壤有机质含量与其他因素间的相关性

沙柳沙障沙丘的土壤养分具有明显的表聚作用,对0—30 cm层土壤养分指标之间的相关性分析结果表明(表3 ),土壤有机质含量与全氮含量之间极显著相关。进一步回归分析表明(图5 ),二者存在线性正相关,对0—80 cm层的进行拟合,也同样存在极显著的线性正相关关系。

图5

图5

土壤有机质与植被总盖度、土壤pH值和全氮的拟合关系

Fig.5

The fitting relationship between soil organic matter and soil pH and total nitrogen of total vegetation coverage

沙柳沙障固定沙地的土壤有机质含量与样地植被总盖度间存在线性的显著正相关关系,同时随土壤pH值的增加而逐步降低。

3 讨论

沙柳沙障作为毛乌素沙地流沙固定促进植被恢复的首要材料,其效果在近几十年的实践和研究得到证实[17 ] 。沙柳因具有扦插繁殖的特性,部分栽植后得以成活。沙柳及杨柴作为人工种植灌木,随设障年限增加,其株高、密度等生长指标处于正向发展,油蒿作为天然生长灌丛,但随设障年限没有明显的增减趋势;设障8年后出现虫实等一年生草本植物,同样没有随设障年限的趋势性。总之,设障12年来,尽管沙丘迎风坡植被盖度得到大幅度提高,但没有出现群落演替趋势,反而植被盖度在设障10年达到最高值后开始减小。这种趋势是否反映了该区气候及土壤水分环境下沙丘人工植被具有极限盖度,需要进一步调查。

以往有关沙柳沙障地土壤养分的研究以某一年,或选取2—3个观测年份,本研究在活体沙柳沙障布设12年内共选取5个年份进行研究,以揭示活沙柳沙障地土壤养分的多年时间变化特征。我们的调查与采样分析结果表明,流动沙丘设置沙障并配置一些沙生植物后的十余年内,植被及土壤一些化学性质得到了明显的改善,而且土壤有机质含量、酸碱性、全氮含量与植被盖度等相互之间具有几乎相同的趋同性。可以认为,在沙障防护作用下,植物在沙丘迎风坡的定植及其对风沙、降雨等的影响,起初决定着土壤养分等一些化学性质。

不同设障年限沙柳沙障固沙地0—30 cm深度内的有机质和全氮含量均高于30 cm以下深度层的,这与以往相关研究的结果相同[1 ,14 ] 。地表30 cm深度层是沙柳根系的主要分布区[18 -19 ] ,本研究结果显示有机质含量和植被盖度间存在显著正相关关系,由此判断土壤有机质可能主要来源于大量根系的分解和沙柳及草本植物的枯落物[20 -21 ] ,而非源于沙土中黏粒成分的增加;有机质积累和分解的强度决定了土壤的氮含量[1 ] ,因此沙柳沙障地的有机质和全氮含量间也存在极显著的线性正相关关系。

30—80 cm层土壤有机质和全氮含量在活沙柳沙障布设10年或11年时达到最大(此前为不断积累的过程),12年时明显减少。沙柳沙障布设12年后再未观测,因此判断土壤有机质和全氮未来的变化有两种可能:一是沙柳栽植12年后土壤有机质和全氮进入递减期,二是12年样地的观测结果只是特例。推测可能进入递减期是基于有研究显示干旱区沙丘上沙埋介导的微生物分解驱动了植物叶和茎枝凋落物的碳和营养循环[22 -23 ] ,沙埋和光分解的养分均集中在地表层,随着沙柳沙障的生长,深层根系数量逐渐增多,在降水少、淋溶弱的干旱地区,地表养分通过淋溶作用到达深层土壤的数量与植物吸收数量间的差值越来越大,致使下层土壤养分含量减少。本研究结果显示全磷和全钾含量随沙柳固定时间的增加和土层深度的增加而呈递减的趋势,也证明了这一推测。据此本文认为沙柳沙障布设10年以后需要对沙柳进行平茬等处理,减少其对土壤养分的消耗,以实现土壤改良作用持续递增的成效,同时在不降低防风蚀和固沙阻沙作用的前提下,适度平茬处理以降低沙柳和其他自然生长草本植物间对养分的竞争,可促进样地的植被自然恢复。

4 结论

流动沙丘迎风坡布设沙柳沙障12年间,人工植被盖度、土壤有机质和全氮含量逐年增加,至布设10年达到最大,之后趋于减少。

沙柳沙障的布设及沙丘固定后人工及自然生长植被均对土壤全磷和全钾无显著提升作用,反而在30—80 cm层内表现出含量较流动沙丘同层含量低的现象。

沙柳沙障土壤有机质含量和全氮及植被盖度间存在显著的线性正相关关系,而与土壤pH值间为线性负相关关系。

参考文献

View Option

[1]

高永 ,虞毅 ,龚萍 ,等 沙柳沙障 [M].北京 :科学出版社 ,2013 .

[本文引用: 4]

[2]

高永 ,邱国玉 ,丁国栋 ,等 沙柳沙障的防风固沙效益研究

[J].中国沙漠 ,2004 ,24 (3 ):365 -370 .

[本文引用: 2]

[3]

曹波 ,孙保平 ,高永 ,等 高立式沙柳沙障防风效益研究

[J].中国水土保持科学 ,2007 (2 ):40 -45 .

[4]

赵国平 ,左合君 ,徐连秀 ,等 沙柳沙障防风阻沙效益的研究

[J].水土保持学报 ,2008 (2 ):38 -41 ,65 .

[5]

贾丽娜 ,丁国栋 ,吴斌 ,等 几种不同材料类型带状沙障防风阻沙效益对比研究

[J].水土保持学报 ,2010 ,24 (1 ):41 -44 .

[6]

蒙仲举 ,任晓萌 ,高永 半隐蔽式沙柳沙障的防风阻沙效益

[J].水土保持通报 ,2014 ,34 (3 ):178 -206 .

[本文引用: 1]

[7]

张威 沙障在流动沙丘造林中的作用机制及效益研究

[D].呼和浩特 :内蒙古农业大学 ,2018 .

[本文引用: 1]

[8]

何亚锐 不同沙障对流动沙丘北沙柳造林成效影响研究

[D].呼和浩特 :内蒙古农业大学 ,2015 .

[9]

周丹丹 ,胡生荣 ,韩敏 ,等 沙柳沙障内植被恢复影响因子探究

[J].水土保持研究 ,2008 ,15 (6 ):115 -118 ,122 .

[10]

任余艳 ,胡春元 ,贺晓 ,等 毛乌素沙地巴图塔沙柳沙障对植被恢复作用的研究

[J].水土保持研究 ,2007 ,14 (2 ):13 -15 .

[本文引用: 1]

[11]

丁爱强 ,谢怀慈 ,徐先英 3种不同机械沙障设置后期对沙丘植被和土壤粒度与水分的影响

[J].中国水土保持 ,2018 (5 ):59 -62 .

[本文引用: 2]

[12]

许永利 ,马树彪 ,马文喜 沙柳沙障对土壤水分和养分的影响

[J].安徽农业科学 ,2013 ,41 (33 ):12866 -12869 .

[本文引用: 1]

[13]

王丽英 ,李红丽 ,董智 ,等 沙柳沙障对沙丘沙粒度组成与特征的影响

[J].中国水土保持科学 ,2013 ,11 (4 ):53 -59 .

[本文引用: 1]

[14]

高菲 沙柳沙障对土壤理化性质的影响

[D].呼和浩特 :内蒙古农业大学 ,2006 .

[本文引用: 2]

[15]

许婷婷 ,董智 ,李红丽 ,等 不同设障年限沙丘土壤粒径和有机碳分布特征

[J].环境科学研究 ,2014 ,27 (6 ):628 -634 .

[本文引用: 2]

[16]

刘光嵩 土壤理化分析与剖面描述(中国生态系统研究网络观测与分析标准方法) [M].北京 :中国标准出版社 ,1996 :9 -43 .

[本文引用: 1]

[17]

李红悦 ,哈斯额尔敦 机械沙障固沙效应及生态效应的研究综述

[J].北京师范大学学报(自然科学版) ,2020 ,56 (1 ):63 -67 .

[本文引用: 1]

[18]

张莉 ,吴斌 ,丁国栋 ,等 毛乌素沙地沙柳与柠条根系分布特征对比

[J].干旱区资源与环境 ,2010 ,24 (3 ):158 -161 .

[本文引用: 1]

[19]

杨峰 ,刘立 ,王文科 ,等 毛乌素沙地不同地貌下沙柳根系分布特征研究

[J].安徽农业科技 , 2011 ,12 (7 ):1059 -1061 .

[本文引用: 1]

[20]

Lai R Z Zhang Y Q Liu J B et al Fine-root distribution, production, decomposition,and effect on soil organic carbon of three revegetation shrub species in northwest China

[J].Forest Ecology and Management ,2016 ,359 :381 -388 .

[本文引用: 1]

[21]

温璐宁 ,张红光 ,孙涛 ,等 不同土壤深度落叶松细根分解及N动态变化

[J].生态学报 ,2019 ,39 (13 ):4865 -4871 .

[本文引用: 1]

[22]

Erdenebileg E Ye X H Wang C W et al Positive and negative effects of UV irradiance explain interaction of litter position and UV exposure on litter decomposition and nutrient dynamics in a semi-arid dune ecosystem

[J].Soil Biology and Biochemistry ,2018 ,124 :245 -254 .

[本文引用: 1]

[23]

Liu G G Cornwell William K Xu P et al Decomposition of 51 semidesert species from wide-ranging phylogeny is faster in standing and sand-buried than in surface leaf litters: implications for carbon and nutrient dynamics

[J].Plant and Soil ,2015 ,396 :175 -187 .

[本文引用: 1]

4

2013

... 生物治沙和工程治沙是防沙治沙与植被恢复的两大主要措施.沙柳(Salix psammophila )具有生长迅速、易繁殖、耐干旱和耐风蚀沙埋的特点,因此沙柳栽植形成的活沙柳沙障具有快速蔽障、防风固沙、成本低廉等优势,是可再生、可持续的沙障[1 ] .有关沙柳沙障的研究已在防风固沙[2 -6 ] 、促进植被恢复[7 -11 ] 、改良土壤[11 -15 ] 等方面开展.沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

... [1 ],活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

... 不同设障年限沙柳沙障固沙地0—30 cm深度内的有机质和全氮含量均高于30 cm以下深度层的,这与以往相关研究的结果相同[1 ,14 ] .地表30 cm深度层是沙柳根系的主要分布区[18 -19 ] ,本研究结果显示有机质含量和植被盖度间存在显著正相关关系,由此判断土壤有机质可能主要来源于大量根系的分解和沙柳及草本植物的枯落物[20 -21 ] ,而非源于沙土中黏粒成分的增加;有机质积累和分解的强度决定了土壤的氮含量[1 ] ,因此沙柳沙障地的有机质和全氮含量间也存在极显著的线性正相关关系. ...

... [1 ],因此沙柳沙障地的有机质和全氮含量间也存在极显著的线性正相关关系. ...

沙柳沙障的防风固沙效益研究

2

2004

... 生物治沙和工程治沙是防沙治沙与植被恢复的两大主要措施.沙柳(Salix psammophila )具有生长迅速、易繁殖、耐干旱和耐风蚀沙埋的特点,因此沙柳栽植形成的活沙柳沙障具有快速蔽障、防风固沙、成本低廉等优势,是可再生、可持续的沙障[1 ] .有关沙柳沙障的研究已在防风固沙[2 -6 ] 、促进植被恢复[7 -11 ] 、改良土壤[11 -15 ] 等方面开展.沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

... [2 ],沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

几种不同材料类型带状沙障防风阻沙效益对比研究

0

2010

半隐蔽式沙柳沙障的防风阻沙效益

1

2014

... 生物治沙和工程治沙是防沙治沙与植被恢复的两大主要措施.沙柳(Salix psammophila )具有生长迅速、易繁殖、耐干旱和耐风蚀沙埋的特点,因此沙柳栽植形成的活沙柳沙障具有快速蔽障、防风固沙、成本低廉等优势,是可再生、可持续的沙障[1 ] .有关沙柳沙障的研究已在防风固沙[2 -6 ] 、促进植被恢复[7 -11 ] 、改良土壤[11 -15 ] 等方面开展.沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

沙障在流动沙丘造林中的作用机制及效益研究

1

2018

... 生物治沙和工程治沙是防沙治沙与植被恢复的两大主要措施.沙柳(Salix psammophila )具有生长迅速、易繁殖、耐干旱和耐风蚀沙埋的特点,因此沙柳栽植形成的活沙柳沙障具有快速蔽障、防风固沙、成本低廉等优势,是可再生、可持续的沙障[1 ] .有关沙柳沙障的研究已在防风固沙[2 -6 ] 、促进植被恢复[7 -11 ] 、改良土壤[11 -15 ] 等方面开展.沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

不同沙障对流动沙丘北沙柳造林成效影响研究

0

2015

毛乌素沙地巴图塔沙柳沙障对植被恢复作用的研究

1

2007

... 生物治沙和工程治沙是防沙治沙与植被恢复的两大主要措施.沙柳(Salix psammophila )具有生长迅速、易繁殖、耐干旱和耐风蚀沙埋的特点,因此沙柳栽植形成的活沙柳沙障具有快速蔽障、防风固沙、成本低廉等优势,是可再生、可持续的沙障[1 ] .有关沙柳沙障的研究已在防风固沙[2 -6 ] 、促进植被恢复[7 -11 ] 、改良土壤[11 -15 ] 等方面开展.沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

3种不同机械沙障设置后期对沙丘植被和土壤粒度与水分的影响

2

2018

... 生物治沙和工程治沙是防沙治沙与植被恢复的两大主要措施.沙柳(Salix psammophila )具有生长迅速、易繁殖、耐干旱和耐风蚀沙埋的特点,因此沙柳栽植形成的活沙柳沙障具有快速蔽障、防风固沙、成本低廉等优势,是可再生、可持续的沙障[1 ] .有关沙柳沙障的研究已在防风固沙[2 -6 ] 、促进植被恢复[7 -11 ] 、改良土壤[11 -15 ] 等方面开展.沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

... [11 -15 ]等方面开展.沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

沙柳沙障对土壤水分和养分的影响

1

2013

... 生物治沙和工程治沙是防沙治沙与植被恢复的两大主要措施.沙柳(Salix psammophila )具有生长迅速、易繁殖、耐干旱和耐风蚀沙埋的特点,因此沙柳栽植形成的活沙柳沙障具有快速蔽障、防风固沙、成本低廉等优势,是可再生、可持续的沙障[1 ] .有关沙柳沙障的研究已在防风固沙[2 -6 ] 、促进植被恢复[7 -11 ] 、改良土壤[11 -15 ] 等方面开展.沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

沙柳沙障对沙丘沙粒度组成与特征的影响

1

2013

... 研究区(38°55′—38°56′N,109°16′—109°17′E)位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇境内,地处毛乌素沙地腹地(图1 ).该区属于温带半干旱大陆性季风气候,年平均气温7.1 ℃,年平均风速3.5 m·s-1 ,年大风日数30—45 d,每年的3—5月是风沙活动频繁期.年降水量280—350 mm,7—9月降水量约占全年降水量的60%—70%.年平均蒸发量为2 591.9 mm,是降水量的8—9倍.土壤为风沙土,地表物质疏松,营养成分差,沙源物质丰富.植被以稀疏、低矮的沙生植被为主[13 -15 ] ,天然植被主要有油蒿(Artemisia ordosica )、沙米(Agriophyllum squarrosum )、虫实(Corispermum )、沙竹(Psammochloa villosa ))、沙柳(Salix psammophila )、旱柳(Salix matsudana )、柠条(Caragana koishiuskii )、羊柴(Hedysarum mongdicum )等. ...

沙柳沙障对土壤理化性质的影响

2

2006

... 生物治沙和工程治沙是防沙治沙与植被恢复的两大主要措施.沙柳(Salix psammophila )具有生长迅速、易繁殖、耐干旱和耐风蚀沙埋的特点,因此沙柳栽植形成的活沙柳沙障具有快速蔽障、防风固沙、成本低廉等优势,是可再生、可持续的沙障[1 ] .有关沙柳沙障的研究已在防风固沙[2 -6 ] 、促进植被恢复[7 -11 ] 、改良土壤[11 -15 ] 等方面开展.沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

... 不同设障年限沙柳沙障固沙地0—30 cm深度内的有机质和全氮含量均高于30 cm以下深度层的,这与以往相关研究的结果相同[1 ,14 ] .地表30 cm深度层是沙柳根系的主要分布区[18 -19 ] ,本研究结果显示有机质含量和植被盖度间存在显著正相关关系,由此判断土壤有机质可能主要来源于大量根系的分解和沙柳及草本植物的枯落物[20 -21 ] ,而非源于沙土中黏粒成分的增加;有机质积累和分解的强度决定了土壤的氮含量[1 ] ,因此沙柳沙障地的有机质和全氮含量间也存在极显著的线性正相关关系. ...

不同设障年限沙丘土壤粒径和有机碳分布特征

2

2014

... 生物治沙和工程治沙是防沙治沙与植被恢复的两大主要措施.沙柳(Salix psammophila )具有生长迅速、易繁殖、耐干旱和耐风蚀沙埋的特点,因此沙柳栽植形成的活沙柳沙障具有快速蔽障、防风固沙、成本低廉等优势,是可再生、可持续的沙障[1 ] .有关沙柳沙障的研究已在防风固沙[2 -6 ] 、促进植被恢复[7 -11 ] 、改良土壤[11 -15 ] 等方面开展.沙柳沙障的防风固沙作用受沙障规格和风速的影响[2 ] ,沙障固沙后群落物种数增加且物种多样性与沙障设置时长基本呈正相关关系[10 ] ,沙丘地风沙土的理化性质也随之逐渐发生改变.活体沙柳沙障固定沙丘地的土壤粒径、有机质含量、水分含量等均与死沙柳沙障固定沙丘地和流动沙丘地在某些指标上存在显著差异,如活体沙柳沙障可显著提高地表60 cm的土壤有机质含量、30 cm深度内的全氮含量[1 ] ,活体沙柳沙障沙丘的生物结皮层平均比死沙障的厚0.38 cm且10—30 cm深度有明显的团粒结构[14 ] ,但土壤含水量整体低于死沙柳沙障的[12 ] .目前有关沙柳沙障改良土壤的成效研究已取得了一系列成果,但有关沙柳沙障设置后植被自然恢复下的土壤理化特性长历时变化特征的研究较少. ...

... 研究区(38°55′—38°56′N,109°16′—109°17′E)位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇境内,地处毛乌素沙地腹地(图1 ).该区属于温带半干旱大陆性季风气候,年平均气温7.1 ℃,年平均风速3.5 m·s-1 ,年大风日数30—45 d,每年的3—5月是风沙活动频繁期.年降水量280—350 mm,7—9月降水量约占全年降水量的60%—70%.年平均蒸发量为2 591.9 mm,是降水量的8—9倍.土壤为风沙土,地表物质疏松,营养成分差,沙源物质丰富.植被以稀疏、低矮的沙生植被为主[13 -15 ] ,天然植被主要有油蒿(Artemisia ordosica )、沙米(Agriophyllum squarrosum )、虫实(Corispermum )、沙竹(Psammochloa villosa ))、沙柳(Salix psammophila )、旱柳(Salix matsudana )、柠条(Caragana koishiuskii )、羊柴(Hedysarum mongdicum )等. ...

1

1996

... 土壤有机质采用重铬酸钾容量法-外加热法测定;土壤pH值采用电极法;全氮采用半微量凯氏法(K2 SO4 -CuSO4 -Se蒸馏法);全磷采用钼锑抗比色法(HClO4 -H2 SO4 法);土壤全钾含量的测定采用氢氧化钠熔融-火焰光度法[16 ] . ...

机械沙障固沙效应及生态效应的研究综述

1

2020

... 沙柳沙障作为毛乌素沙地流沙固定促进植被恢复的首要材料,其效果在近几十年的实践和研究得到证实[17 ] .沙柳因具有扦插繁殖的特性,部分栽植后得以成活.沙柳及杨柴作为人工种植灌木,随设障年限增加,其株高、密度等生长指标处于正向发展,油蒿作为天然生长灌丛,但随设障年限没有明显的增减趋势;设障8年后出现虫实等一年生草本植物,同样没有随设障年限的趋势性.总之,设障12年来,尽管沙丘迎风坡植被盖度得到大幅度提高,但没有出现群落演替趋势,反而植被盖度在设障10年达到最高值后开始减小.这种趋势是否反映了该区气候及土壤水分环境下沙丘人工植被具有极限盖度,需要进一步调查. ...

毛乌素沙地沙柳与柠条根系分布特征对比

1

2010

... 不同设障年限沙柳沙障固沙地0—30 cm深度内的有机质和全氮含量均高于30 cm以下深度层的,这与以往相关研究的结果相同[1 ,14 ] .地表30 cm深度层是沙柳根系的主要分布区[18 -19 ] ,本研究结果显示有机质含量和植被盖度间存在显著正相关关系,由此判断土壤有机质可能主要来源于大量根系的分解和沙柳及草本植物的枯落物[20 -21 ] ,而非源于沙土中黏粒成分的增加;有机质积累和分解的强度决定了土壤的氮含量[1 ] ,因此沙柳沙障地的有机质和全氮含量间也存在极显著的线性正相关关系. ...

毛乌素沙地不同地貌下沙柳根系分布特征研究

1

2011

... 不同设障年限沙柳沙障固沙地0—30 cm深度内的有机质和全氮含量均高于30 cm以下深度层的,这与以往相关研究的结果相同[1 ,14 ] .地表30 cm深度层是沙柳根系的主要分布区[18 -19 ] ,本研究结果显示有机质含量和植被盖度间存在显著正相关关系,由此判断土壤有机质可能主要来源于大量根系的分解和沙柳及草本植物的枯落物[20 -21 ] ,而非源于沙土中黏粒成分的增加;有机质积累和分解的强度决定了土壤的氮含量[1 ] ,因此沙柳沙障地的有机质和全氮含量间也存在极显著的线性正相关关系. ...

Fine-root distribution, production, decomposition,and effect on soil organic carbon of three revegetation shrub species in northwest China

1

2016

... 不同设障年限沙柳沙障固沙地0—30 cm深度内的有机质和全氮含量均高于30 cm以下深度层的,这与以往相关研究的结果相同[1 ,14 ] .地表30 cm深度层是沙柳根系的主要分布区[18 -19 ] ,本研究结果显示有机质含量和植被盖度间存在显著正相关关系,由此判断土壤有机质可能主要来源于大量根系的分解和沙柳及草本植物的枯落物[20 -21 ] ,而非源于沙土中黏粒成分的增加;有机质积累和分解的强度决定了土壤的氮含量[1 ] ,因此沙柳沙障地的有机质和全氮含量间也存在极显著的线性正相关关系. ...

不同土壤深度落叶松细根分解及N动态变化

1

2019

... 不同设障年限沙柳沙障固沙地0—30 cm深度内的有机质和全氮含量均高于30 cm以下深度层的,这与以往相关研究的结果相同[1 ,14 ] .地表30 cm深度层是沙柳根系的主要分布区[18 -19 ] ,本研究结果显示有机质含量和植被盖度间存在显著正相关关系,由此判断土壤有机质可能主要来源于大量根系的分解和沙柳及草本植物的枯落物[20 -21 ] ,而非源于沙土中黏粒成分的增加;有机质积累和分解的强度决定了土壤的氮含量[1 ] ,因此沙柳沙障地的有机质和全氮含量间也存在极显著的线性正相关关系. ...

Positive and negative effects of UV irradiance explain interaction of litter position and UV exposure on litter decomposition and nutrient dynamics in a semi-arid dune ecosystem

1

2018

... 30—80 cm层土壤有机质和全氮含量在活沙柳沙障布设10年或11年时达到最大(此前为不断积累的过程),12年时明显减少.沙柳沙障布设12年后再未观测,因此判断土壤有机质和全氮未来的变化有两种可能:一是沙柳栽植12年后土壤有机质和全氮进入递减期,二是12年样地的观测结果只是特例.推测可能进入递减期是基于有研究显示干旱区沙丘上沙埋介导的微生物分解驱动了植物叶和茎枝凋落物的碳和营养循环[22 -23 ] ,沙埋和光分解的养分均集中在地表层,随着沙柳沙障的生长,深层根系数量逐渐增多,在降水少、淋溶弱的干旱地区,地表养分通过淋溶作用到达深层土壤的数量与植物吸收数量间的差值越来越大,致使下层土壤养分含量减少.本研究结果显示全磷和全钾含量随沙柳固定时间的增加和土层深度的增加而呈递减的趋势,也证明了这一推测.据此本文认为沙柳沙障布设10年以后需要对沙柳进行平茬等处理,减少其对土壤养分的消耗,以实现土壤改良作用持续递增的成效,同时在不降低防风蚀和固沙阻沙作用的前提下,适度平茬处理以降低沙柳和其他自然生长草本植物间对养分的竞争,可促进样地的植被自然恢复. ...

Decomposition of 51 semidesert species from wide-ranging phylogeny is faster in standing and sand-buried than in surface leaf litters: implications for carbon and nutrient dynamics

1

2015

... 30—80 cm层土壤有机质和全氮含量在活沙柳沙障布设10年或11年时达到最大(此前为不断积累的过程),12年时明显减少.沙柳沙障布设12年后再未观测,因此判断土壤有机质和全氮未来的变化有两种可能:一是沙柳栽植12年后土壤有机质和全氮进入递减期,二是12年样地的观测结果只是特例.推测可能进入递减期是基于有研究显示干旱区沙丘上沙埋介导的微生物分解驱动了植物叶和茎枝凋落物的碳和营养循环[22 -23 ] ,沙埋和光分解的养分均集中在地表层,随着沙柳沙障的生长,深层根系数量逐渐增多,在降水少、淋溶弱的干旱地区,地表养分通过淋溶作用到达深层土壤的数量与植物吸收数量间的差值越来越大,致使下层土壤养分含量减少.本研究结果显示全磷和全钾含量随沙柳固定时间的增加和土层深度的增加而呈递减的趋势,也证明了这一推测.据此本文认为沙柳沙障布设10年以后需要对沙柳进行平茬等处理,减少其对土壤养分的消耗,以实现土壤改良作用持续递增的成效,同时在不降低防风蚀和固沙阻沙作用的前提下,适度平茬处理以降低沙柳和其他自然生长草本植物间对养分的竞争,可促进样地的植被自然恢复. ...

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号