0 引言

柴达木盆地在漫长的地质演化过程中,发育了结构复杂、类型多样的地质构造,形成了大量的典型地质遗迹。然而,针对盆地内地质遗迹的分类、评价和保护开发等方面的研究甚少。据此,本文在查阅文献的基础上,通过对研究区进行野外实地考察、向相关专家进行问卷调查和深度访谈,进行地质遗迹的综合评价研究,以期为该区域地质遗迹的保护、开发和管理以及区域地质公园的建设提供科学依据。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

柴达木盆地地处青藏高原东北缘,35°00′—39°20′N、90°16′—99°16′E,四周为阿尔金山、祁连山和昆仑山所环绕。盆地大体呈向NWW-SEE方向延伸的三角形,周边向中心依次呈现高山、风蚀丘陵、戈壁、沙漠和湖沼5个环带状结构,盆地海拔2 675—3 350 m,但北部和东部有若干孤立山地高度可达4 000 m以上。柴达木盆地为典型的高原大陆性荒漠气候,降水少、日照强、风沙多,且多霜冻、沙尘暴、冰雹等灾害性天气。受地形和气候的影响,降水量空间分布不均,由东南向西北递减,故河网呈不对称分布,东南部河网较密集,西北部河网稀疏[20]。

泥盆纪以前,祁连山和昆仑山区都是强烈下沉的地槽区,而柴达木是界于两者之间的一个隆起带。地壳运动使祁连山和昆仑山地槽先后褶皱成山地,阿尔金山亦断裂上升,柴达木则由隆起带转化为相对下陷带,形成盆地。柴达木地块具有晚元古代变质岩系构成的结晶基底,自震旦纪至奥陶纪中期一直是陆地。自侏罗纪开始柴达木发育断陷盆地,第三纪初期周围山地隆起而盆地整体陷落,最后形成了现在的盆地。盆地的结晶基底因NW和NEE方向交叉式深断裂的影响而形成的隆起带和沉降带,相应表现为表层的构造高带和构造低带。柴达木盆地大部分构造或构造带与基底隆起带相吻合;各构造的轴线大致呈NNW方向,并成雁行状排列。柴达木盆地第三系以前的地层仅出现于盆地北部和东部的孤立山地,第三系、第四系地层则广泛分布于盆地内各相对低平地区,其岩性、构造特征和外力作用是柴达木盆地现代景观的重要形成因素之一[21]。

1.2 研究方法

本文采用定性和定量相结合的研究方法,即德尔菲法(Delphi method)和层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)。德尔菲法作为一种主观、定性的方法,通过多轮专家意见的征询、综合并达到一致,不仅用于预测领域,而且广泛应用于各种评价指标体系的建立和具体指标的确定过程。层次分析法是通过对多个因素的系统分析,划分出各因素间相互联系的有序层次,再请专家对每一个层次的各因素进行比较客观的判断后,给出相对重要性的定量指标,并且依据菲什拜因-罗森伯格模型(Fishbein-Rosenberg Model)计算出综合得分[22]。两种方法的结合使计算每一层次的评价更加客观,提高了评价的准确性,使评价方案中各因子的选择和权重的确定等更加科学。从资源价值和开发条件两个方面选取自然完整性、典型性和稀有性、科学价值、美学价值、安全性、可进入性、可保护性和基础服务设施作为主要评价指标,建立多层层次结构模型,运用层次分析法对柴达木盆地地质遗迹资源进行综合评价。综合得分计算数学模型如下:

式中:E表示柴大木盆地地质遗迹资源价值综合得分;Si表示第i个因子评价得分值;Wi表示第i个因子权重;i表示第i项因子。

2 柴达木盆地地质遗迹资源类型

2.1 地质遗迹分类

表1 柴达木盆地地质遗迹分类及分布位置

Table 1

| 大类 | 类 | 亚类 | 典型地质遗迹及分布位置 |

|---|---|---|---|

| 古生物 | 古人类 | 古人类遗址 | 1.小柴旦旧石器遗址, 2.吐谷浑吐蕃古墓群, 3.热水古墓群,4.塔里他里哈遗址 |

| 古植物类 | 古植物化石埋藏地 | 5.南八仙钙化木化石遗址, 6.大柴旦硅化木遗址, 7.托素湖东矽化木遗址 | |

| 古生物遗迹或可疑古生物遗迹类 | 古生物遗迹埋藏地 | 8.诺木洪贝壳梁古生物地层, 9.江门沟海虾化石山 | |

| 环境地质现象 | 冰川类 | 现代冰川 | 10.昆仑山石冰川, 11.玉珠峰冰川, 12.马兰冰川, 13.各拉丹冬冰川,14.都兰科肖图冰川 |

| 风景地貌 | 山石景类 | 层状硅铝质岩景区(点) | 俄博梁雅丹地貌群、乌素特水上雅丹地貌、南八仙雅丹地貌群、黄瓜梁雅丹地貌群、一里坪 |

| 沙积景区(点) | 乌兰金色沙漠地貌、柴达木沙漠 | ||

| 水景类 | 风景湖泊 | 苏干湖、涩聂湖、达布逊湖、小柴旦湖、托素湖、可鲁克湖、南(北)霍布逊湖、阿拉克湖、茶卡盐湖、东(西)台吉乃尔湖、茫崖艾肯泉 | |

| 泉水 | 大柴旦温泉 |

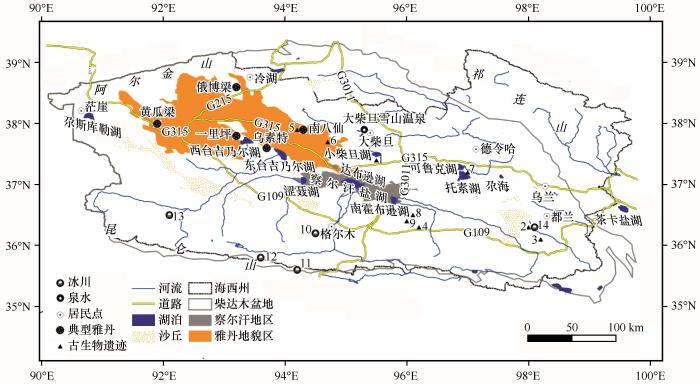

图1

图1

柴达木盆地地质遗迹分布

1.小柴旦旧石器遗址, 2.吐谷浑吐蕃古墓群, 3.热水古墓群, 4.塔里他里哈遗址, 5.南八仙钙化木化石遗址,6.大柴旦硅化木遗址, 7.托素湖东矽化木遗址, 8.诺木洪贝壳梁古生物地层, 9.江门沟海虾化石山,10.昆仑山石冰川, 11.玉珠峰冰川, 12.马兰冰川, 13.各拉丹冬冰川, 14.都兰科肖图冰川

Fig.1

Distribution map of geological heritages in the Qaidam Basin

2.2 主要地质遗迹

2.2.1 古生物

古生物遗迹是人类演化史上具有重要科学价值的古人类遗址、古植物和古生物埋藏地[29]。诺木洪的塔里他里哈遗址出土文物数千件,有大量的生产生活用品,还有珍贵的文化艺术珍品、乐器等。诺木洪乡努尔河附近有一道长2 km,宽约70 m,厚20 m以上的瓣鳃类和腹足类生物贝壳堆积层,这是迄今为止我国内陆盆地发现的最大规模的古生物地层,已被纳入青海省诺木洪省级自然保护区。都兰吐蕃墓葬群是唐代早期大型吐蕃墓葬群,出土文物丰富,成为2019年全国十大重大考古发现之一,已确定为全国重点文物保护单位[20]。南八仙钙化木地质遗迹区总长6 km、宽100—300 m,出露着年轮纹理及纤维清晰的钙化树干,总体上呈北西—南东的走向展布。南八仙钙化木化石形成于新近系地层,具有较高的观赏价值和极高的科研价值,为国内罕见。这是首次在新近系地层中发现钙化木化石,不仅揭示了在中生代以后柴达木盆地伴随着地壳运动的演化过程,还反映了在新近纪上新世以前柴达木盆地周边地区古气候和古地理环境及其变化特征[30]。

2.2.2 环境地质现象

柴达木盆地分布着大规模的冰川,盆地冰川的分布不平衡,东部少而小;中部冰川数量多且规模较大,如苏干湖流域的哈尔腾河和台吉乃尔河流域,冰川平均面积分别可达1.29 km2和1.61 km2;西部的冰川有一定数量,规模较小,平均面积为0.82 km2;西北部阿尔金山中段无冰川分布,是盆地最干旱的地区;整个盆地数量多,规模大的冰川主要分布在昆仑山区。台吉乃尔河主流洪水河源区北岸的莫诺马哈冰川,属宽尾冰川,形态独特,为其他山区所罕见,是盆地规模最大的冰川[31]。昆仑山国家地质公园里不仅有众多的古冰川遗址和现代冰川,如被称为蠕动的河流——昆仑山石冰川;还有以宏伟的东昆仑山地震断裂带景观为基础的泥火山型冰丘,这是中国唯一的此类地质遗迹[32]。

2.2.3 风景地貌

柴达木盆地西北部出露有中国面积最大的雅丹地貌分布区。因褶皱的隆起与断裂而破碎裸露的第三系地层,在长期的风力作用下,吹蚀形成了形态多样的雅丹地貌,呈金字塔状、犬牙状、长垄状、鲸背状、锥状、方山等[33]。雅丹地貌体现出奇、险、幽、古、魅的极高美学价值,且蕴含着干旱荒漠区环境与地貌演化进程的丰富信息[34]。晚中生代到新生代时期的新构造运动使祁连山系、昆仑山系强烈抬升,而中间的断陷盆地发生沉降,加上盆地内广泛分布着冰川和积雪,融水和河流汇入盆地低洼部位便潴为湖泊,河水把沿途溶解的各种盐类物质输送到盆地底部湖泊中积累起来,为盐湖的形成创造条件。盆地内面积在1 km2以上的湖泊有48个,盐湖26个,盐湖海拔多在2 675—3 171 m,是世界上高海拔盐湖区之一。盆地内湖泊走向及排列方向均与盆地构造方向一致。东部沉降地带形成一系列东西相接的大湖,如霍布逊湖、达布逊湖、东(西)台吉乃尔湖等;北部一系列山间小盆地内分布着大小不等的湖泊,如苏干湖、大(小)柴旦湖、可鲁克湖、托素湖等[20]。

3 柴达木盆地地质遗迹资源综合评价

3.1 定性评价

3.1.1 科学价值

美国地质学会将地质遗迹定义为具有重大科学、教育、文化或美学价值的地质特征场所或区域。柴达木盆地内的地质遗迹具有较高的科研、科考价值,古生物化石群、雅丹地貌群、盐湖等是重要的且具有代表性的地质科学综合研究素材。例如,柴达木盆地的贝壳化石地层,是研究内陆盆地数万年来的气候变迁、预测今后气候变化趋势的宝贵地质历史资料;盆地西北部广泛分布的雅丹地貌群,是强劲的风力对第三系湖相地层长期吹蚀而形成的;盆地内的盐湖可以证明柴达木曾是一片汪洋……这些地质遗迹都是在漫长的地质历史时期形成、演化并遗留下来的珍贵遗产,真实地记载了自泥盆纪到石炭纪、第三纪、第四纪的地球内外营力相互作用以及气候环境事件,为柴达木盆地区域地史演化研究、古地理环境分析、地层时代厘定等提供了重要科学依据,是地质学、地貌学等学科进行科学考察的良好场所[21,30]。

3.1.2 美学价值

柴达木盆地素有“聚宝盆”的美称,这里分布有冰川、雪山、崖壁、峡谷、雅丹、丹霞、高山草甸、湿地、内陆河流、咸水湖、淡水湖、沙漠、戈壁、草原等地貌景观,动植物资源丰富多样。在盆地西北部分布着中国最大的雅丹地貌景观带,一列列断断续续延伸的长条形土墩与沟槽相间分布的地貌组合,酷似百万座古城堡绵延不绝,而雅丹呈现出交错的色彩,让人感受到一种来自远古的苍茫与厚重[35]。察尔汗盐湖地区呈现出“沃野千里”的景观,除了有著名景点“万丈盐桥”、“盐海玉波”外,还有引人入胜的“海市蜃楼”、粗犷的“大漠孤烟”、千姿百态的“珍珠盐”等奇特景观[36]。被称为中国“天空之镜”的茶卡盐湖,不仅可以透过湖水,观赏形状各异、正在生长的盐花、翻滚的盐涛,还可以在这里欣赏到盐湖日出和晚霞的绚丽画卷。茫崖艾肯泉,因长期蒸发,泉水里的矿物质在土地上沉淀出深红环带状的边界,从空中俯瞰,泉眼与喷涌而出的泉水组成了“大地瞳孔”的造型。

3.1.3 经济价值

柴达木盆地旅游区是青海四大旅游区之一,其范围大体同海西蒙古族自治州行政区划相吻合,铁路通车,公路成网,四通八达,交通便利。盆地内生态环境独特,地质地貌景观奇特多样,集地质、生态、人文景观于一体。实现全域地学旅游,开展产业精准扶贫,实施乡村振兴战略,探索脱贫攻坚“旅游地学+”新模式是当下中国所面对的现实问题之一[37]。柴达木盆地自然条件恶劣,农业发展情况较差,仅依靠资源发展工业,产业结构单一,经济发展落后。将地质遗迹景观与高原盆地景观、绚丽多姿的少数民族风情,以及珍奇的动植物相结合,开展观光、休闲度假、狩猎、科学考察、研学等大众旅游项目,在保护地质遗迹的前提下,对盆地资源进行整合,开展地质旅游开发与精准扶贫研究,可以实现协同创新发展,促进柴达木盆地的经济腾飞。

3.1.4 医疗康养价值

位于大柴旦镇北10 km处的达肯达坂山的大柴旦温泉,是西北地区水质和水量最好的地表温泉,也是一处全球罕见的温泉资源。这里石炭系和前震旦系地层经过多次地质构造运动,形成了一条长60 km、宽10 km的断裂挤压破碎带。地下水通过这条断裂破碎带进行循环,经岩浆导热而成为地热资源。泉水富含对人体有益的矿物质和微量元素,再加上水温高,这里便成为了一处对皮肤病、心血管疾病等病症都有着很好的疗养功效,还能促进血液循环、调节神经系统、改善肠胃功能的罕见的医疗温泉[38]。

3.2 定量评价

3.2.1 评价指标及标准

本文参照《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972—2003)中的旅游资源评价标准,结合盆地内地质遗迹的特殊性以及考虑自然、社会环境等因素,按照资源价值和开发条件两个评价因子层和8个评价指标进行,经过向36位专家多轮征询、收集建议,最终得到具体指标及其权重(表2)。

表2 地质遗迹评价因子和评价指标的权重及序位

Table 2

| 评价因子 | 序位 | 权重 | 评价指标 | 序位 | 权重 |

|---|---|---|---|---|---|

| 资源价值 | 1 | 0.62 | 自然完整性 | 7 | 0.05 |

| 典型性和稀有性 | 4 | 0.14 | |||

| 科学价值 | 1 | 0.23 | |||

| 美学价值 | 2 | 0.20 | |||

| 开发条件 | 2 | 0.38 | 安全性 | 8 | 0.04 |

| 可进入性 | 5 | 0.08 | |||

| 可保护性 | 6 | 0.07 | |||

| 基础服务设施 | 3 | 0.19 |

3.2.2 评价过程

通过电子邮件和现场交流的方式将评价指标和评价方法发给有柴达木盆地实地考察经历的专业人员并进行介绍,取各评价指标的算术平均值作为本文的评价值。为提高评价结果的客观性、准确性、全面性和可比性,采用德尔菲法并依据评价标准(表3)对盆地内6类地质遗迹资源分别进行打分。最后,依据评价模型计算出各类资源综合评价得分。

表3 地质遗迹评价标准

Table 3

| 评价因子 | 评价项目 | 评价内容 | 评价等级 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ⅰ (100—90) | Ⅱ (89—75) | Ⅲ (74—60) | Ⅳ (59—45) | Ⅴ (<45) | |||

| 资源价值 | 自然完整性 | 自然状态、破坏情况 | 完好 | 好 | 较好 | 稍破坏 | 破坏严重 |

| 典型性和稀有性 | 代表意义 | 极高 | 高 | 较高 | 一般 | 不明显 | |

| 科学价值 | 教育意义和科研价值 | 极高 | 高 | 较高 | 较低 | 低 | |

| 美学价值 | 形态 | 极优美 | 优美 | 较优美 | 较不优美 | 不优美 | |

| 开发条件 | 安全性 | 灾害隐患 | 很安全 | 安全 | 较安全 | 有不安全因素 | 有灾害隐患 |

| 可进入性 | 通达度、便捷性 | 便利 | 良好 | 一般 | 较差 | 差 | |

| 可保护性 | 遗迹保护的可能性 | 易保护 | 能保护 | 可保护 | 不易保护 | 难保护 | |

| 基础服务设施 | 配套设施、服务 | 极齐全 | 齐全 | 较齐全 | 较欠缺 | 欠缺 | |

3.2.3 评价结果

为使评价结果更有利于进行区域对比,更好地反映资源等级和市场吸引力的区域概念[39],参照国家标准《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972—2003)和《中华人民共和国地质矿产行业标准——地质遗迹调查规范》(DZ/T 0303—2017),将地质遗迹分为4级:100—90分为Ⅰ级(世界级),89—75分为Ⅱ级(国家级),74—60分为Ⅲ级(省级),<60分为Ⅳ级(省级以下)。

通过计算得出各种地质遗迹的综合评价得分(表4)。从资源价值和开发条件两个方面来反映评价对象的综合值,显示水景类资源开发价值最高,综合得分为88.96;山石景类次之,综合得分为86.48;古生物遗迹或可疑古生物遗迹类综合得分为78.22。根据国家标准,这三类均属国家级地质遗迹资源,具有四级旅游资源区的潜质。古人类和古植物类,综合得分较低,分别为74.25和73.51;冰川类得分最低,综合得分为68.15。根据国家标准,这三类均属省级地质遗迹资源。

表4 柴达木盆地地质遗迹评价结果

Table 4

| 评价权重及得分 | 古人类 | 古植物类 | 古生物遗迹或可疑古生物遗迹类 | 冰川类 | 山石景类 | 水景类 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 自然完整性0.05 | 3.33 | 3.73 | 3.73 | 3.82 | 4.41 | 4.36 |

| 典型性和稀有性0.14 | 9.81 | 10.08 | 11.17 | 8.45 | 12.81 | 13.08 |

| 科学价值0.23 | 16.45 | 16.91 | 21.48 | 16.45 | 21.02 | 18.05 |

| 美学价值0.2 | 12.7 | 13.1 | 12.5 | 15.32 | 18.75 | 19.75 |

| 安全性0.04 | 3.31 | 3.35 | 3.09 | 2.52 | 2.82 | 3.39 |

| 可进入性0.08 | 6.9 | 6.9 | 7.06 | 5.21 | 7.06 | 7.62 |

| 可保护性0.07 | 6.14 | 5.7 | 5.48 | 5.7 | 4.75 | 5.56 |

| 基础服务设施0.19 | 14.86 | 14.48 | 13.72 | 10.67 | 14.86 | 17.15 |

| 得分 | 73.51 | 74.25 | 78.22 | 68.15 | 86.48 | 88.96 |

| 等级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 |

4 保护措施与建议

根据柴达木盆地地质遗迹的评价结果,可对区域内的地质遗迹实行分级保护,并按等级制定保护措施。各级保护区要有明确的保护要求:特级保护区是核心保护区域,禁止游客进入,只允许经过批准的科研、管理人员进入开展保护和科研活动,区内不得设立任何建筑设施;重点保护区可安置必要的游赏步道和相关设施,但要与景观环境协调,并且控制游客数量和严禁机动交通工具进入;一般保护区允许设立少量服务设施,但限制与地质景观游赏无关的建筑,且各项建设与景观环境协调[40]。

山石景类、水景类和古生物遗迹或可疑古生物遗迹类具有非常重要的科学研究价值和观赏价值,达到了国家级地质遗迹资源标准,划入重点保护区实施保护。古人类、古植物类和冰川类具有较高的科学研究、科普价值和观赏价值,达到了省级地质遗迹资源标准,划入一般地质遗迹保护区实施保护。①雅丹地貌区外围安设人工围栏限制机动交通工具的进入,设立警示标牌说明其科学价值、观赏价值,并禁止游客攀爬;②水景区域内可规划最佳游览路线,提前排查安全隐患,重点景观处设立标示牌,引导观赏,加强保护;③古生物、古人类和古植物遗迹区内必须安置步道,并且严格限制旅游和科考活动的次数和规模,活动的进行需要专业人员进行管控;④冰川区存在的安全隐患太多,且基础服务设施并不完善,应禁止游客进入,科考活动需要在管委会安排下进行。

5 结论

柴达木盆地地质遗迹可分为3大类、6类、8亚类,具有较高的科学价值、美学价值、经济价值以及医疗康养等价值。其中尤以山石景类和水景类最为典型,且规模较大,组合状况良好,开发前景广阔。

目前,仍有部分珍贵的地质遗迹资源未得到有效的保护,保护管理措施还不尽完善。做好盆地内地质遗迹类型的分类、评价和分级,并且按级划分保护区,针对保护区内地质遗迹进行相对应的保护。在大力发掘地质遗迹保护区旅游地学资源潜在价值的同时,注重相关保障体系的建立和管理,提高民众对旅游地学资源的保护意识。

在开发利用过程中,首先以保护地质遗迹和地质环境保护为首要任务,遵循分级保护的原则。其次,着力完善配套道路、旅游交通、住宿餐饮等方面的基础设置建设。最后,设计科普教育、水景观光和雅丹探险等不同旅游形式,并不断拓宽融资渠道。这样才能将柴达木盆地建设成保护到位、开发合理以及经济效益、社会效益、环境效益相统一的地区。

参考文献

陕西岚皋南宫山国家地质公园地质遗迹资源及评价研究

[J].

关中盆地城市群地质遗迹特征及可持续开发利用

[J].

Residents’ perception and assessment of geomorphosites of the Alvão-Chaves Region

[J].

Iceland, an open-air museum for geoheritage and earth science communication purposes

[J].

基于SWOT-AHP模型的化石类国家地质公园科普旅游开发研究:以贵州关岭化石群国家地质公园为例

[J].

基于AHP的地质遗迹旅游资源评价:以汉中天坑群为例

[J].

基于AHP-GA的地质旅游资源评价研究

[J].

地质遗迹登录评价体系的研究

[C]//陈安泽,卢云亭,陈兆棉.

地质旅游研究进展

[J].

面向世界开展地质旅游

[J].

地质遗迹分类体系

[J].

Eight yardang types in central Asia

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号