0 引言

巴丹吉林沙漠存在世界最高大的沙丘[1-2],且沙漠腹地及边缘有110个常年积水湖泊[3],形成了独特的湖泊与高大沙山共存的景观(即“湖泊-沙山格局”),是近年来中国沙漠学研究的热点区域,相关研究集中在高大沙山的形成机制和湖泊群的维持机制等方面。关于高大沙山的成因,先后有学者提出下伏地形控制论、气候波动影响论、水分影响论和一般风成地貌过程论等4种假说。下伏地形控制论认为,高大沙山是流沙覆盖在下伏地形上形成的,或者是下伏地形减缓流沙移动速度,促进了流沙堆积[4]。不同学者对下伏地形有不同的认识,楼桐茂[4]认为是10—30 m高的石质低岗,孙培善等[5]认为是地质构造形成的地表褶皱隆起,谭见安[6]认为是钙质胶结之后的古沙丘。气候波动论认为,湿润时期沙丘经钙质胶结发生固化,转为干旱时期后,新沙丘以古沙丘为基础发育,在反复的固定-活化过程中形成高大沙山[7-10]。水分影响论认为,高大沙山内部存在含水量偏高的湿沙层[11-12]或者整体含水量偏高[13-15],使得沙丘沉积过程加强[11-12]或者沙丘发育方式发生改变[12,14],进而促进了沙丘高度的增长。一般风成地貌论认为,巴丹吉林沙漠的高大沙山是在沙源、风况、植被等一般风成地貌影响因子作用下形成的[16-17],不需要特别的形成机制来解释[18]。除了下伏地形控制论被认为与事实不符[19]外,其他假说目前仍未在学界形成共识[20]。

有鉴于此,应当开展关于湖泊-沙山格局下的水汽环境及其对局地沉积环境影响的研究,但到目前为止,关于湖泊群区域空气相对湿度、沙层含水量等水汽环境要素的研究还不充分。本研究试图通过对比不同湖盆内部气象要素变化特点与沙丘浅层沙含水量的时空分布特征,探究湖泊对局地水汽环境的影响,以期推动解决湖泊-沙山格局如何影响沙山存续的问题。

1 研究区概况

巴丹吉林沙漠位于阿拉善高原西部,沙漠东南部止于雅布赖山,西至古日乃湖,北至拐子湖,面积约5.2万km2。其中,沙山和高大沙丘面积占比约56.1%,是中国仅次于塔克拉玛干沙漠的第二大沙漠[24],并且是全球沙丘相对高度最大的沙漠[1-2]。在巴丹吉林沙漠腹地及边缘有110个常年积水湖泊[3],且集中在沙漠腹地及东南部,形成了湖泊与沙山共存的景观。巴丹吉林沙漠腹地内单个湖泊面积通常小于1 km2,湖泊总面积在18 km2左右,最大时可达约21 km2 [25]。巴丹吉林沙漠湖泊集中分布的区域也是相对高度最大(>350 m)的沙山集中分布的区域[10]。巴丹吉林沙漠周边地区多年平均降水量76.9 mm[26-27],沙漠腹地车日格勒年降水量约87 mm[22],而湖面蒸发量约1 450 mm[28-29]。此外,湖盆内的潜水蒸发量也达到了不可忽略的量级[30]。夏季平均气温25.3 ℃,冬季平均气温-9.1 ℃,气温年较差34.4 ℃[31],属于典型的大陆性气候。

本研究选取了苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦3个地点用于对比研究,苏木巴润吉林湖泊面积约1.2 km2,代表湖泊面积较大的湖盆,巴嘎吉林湖泊面积约0.2 km2,代表湖泊面积较小的湖盆,乌兰敖格钦没有湖泊。巴嘎吉林和乌兰敖格钦之间距离约3 km,苏木巴润吉林距离前两个地点均约5 km,3个地点空间距离相近,且采样点所在地貌部位均是高大沙山背风坡及其底部,这保证了除丘间洼地内是否存在湖泊及湖泊面积大小的差异之外,其他外部环境因子(如区域性风况、太阳辐射量等)的空间差异性很小。

2 方法与材料

2.1 自动气象观测

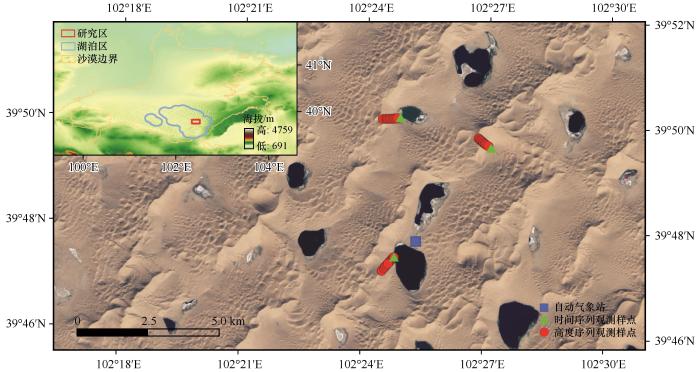

图1

此外,兰州大学冰川与沙漠研究中心野外科学观测实验站在苏木巴润吉林湖盆建立了自动气象站(图1)进行长期观测,自动气象站型号为Vaisala MAWS301(Vaisala, 2021),温湿度传感器型号为QMH102,相对湿度观测精度±2%、分辨率0.1%。本研究从该站点选取了一个完整的年份(2018年4月至2019年4月)的空气相对湿度数据用于分析。

2.2 烘干法测量沙丘表层含水量

本研究采用烘干法测定了苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦的表层沙含水量(图1)。测量时间分别为2019年4月19日、4月16日和4月18日。

在每个湖盆内,利用Garmin eTrex 20手持GPS仪分别测量沙丘背风坡顶部和底部的海拔,然后在整个背风坡按照海拔等间隔设置10个样点,作为高度序列采样样点,高度序列采样均从背风坡顶部开始,开始采样时间基本一致,为08:00—09:00;在背风坡底部,选取一片地形起伏不大的区域,作为时间序列采样样地,每2 h开挖一个剖面作为采样点,24 h内共开挖12个剖面、采集12组样品,保持采各样点在同一个等高线上,样点之间保持约2 m的距离。

所有样品在完成采集后,迅速在野外进行称重,然后用防水胶带密封,防止样品泄漏。所有样品均在兰州大学环境地学国家级实验教学示范中心水同位素实验室进行测试,室内开封后,在105 ℃下恒温干燥7.5 h,然后再次进行称量。所有称量工作均使用称量精度0.01 g、分辨率0.001 g的Sartorius BSA623S精密天平进行。

2.3 空气绝对湿度和相对湿度的关系

绝对湿度与水汽压的关系如下:

相对湿度与水汽压的关系如下:

根据(1)和(2)可得相对湿度和绝对湿度的关系:

式中:e是水汽压;Rv是水蒸气的气体常数;T是温度;E是饱和水汽压。饱和水汽压只是温度的函数[34]。

3 结果与分析

3.1 各湖盆内气象要素的特点

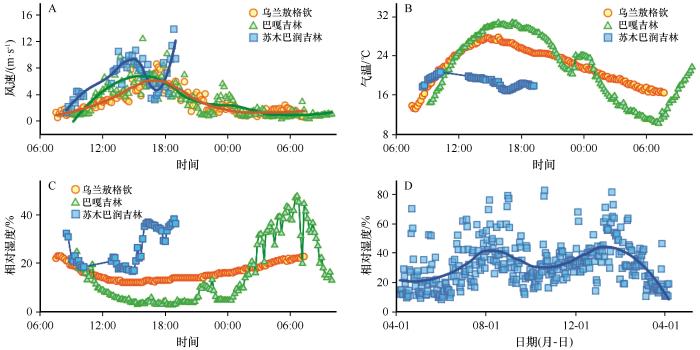

在各自的观测日内,巴嘎吉林和乌兰敖格钦的气温和风速变化趋势与变化幅度是相近的(图2)。巴嘎吉林和乌兰敖格钦平均风速均为1.4 m·s-1,巴嘎吉林平均气温21.7 ℃,乌兰敖格钦平均气温22.0 ℃。根据野外记录,巴嘎吉林和乌兰敖格钦观测日内均为晴天。

图2

图2

苏木巴润吉林、巴嘎吉林、乌兰敖格钦3个湖盆内风速、气温和空气相对湿度的对比和自动气象站记录的日平均相对湿度

Fig.2

Comparison of wind speed, temperature and relative air humidity in Sumubarunjilin, Bagajilin and Wulanaogeqin, and the daily average relative humidity from the automatic weather station

苏木巴润吉林观测日天气状况与前两个湖盆有明显差异,气温明显偏低,观测时段为一日之内气温偏高的时段,但其平均气温仅18.6 ℃;风速明显偏高,且17:00以后风速迅速增大,其10 min平均风速最大达到5.8 m·s-1。根据野外记录,苏木巴润吉林观测日整天均为阴天,由于傍晚瞬时风速太大,野外工作提前终止,造成数据缺失。

乌兰敖格钦空气相对湿度变化幅度为11.0%,远小于苏木巴润吉林的21.8%和巴嘎吉林的45.1%。乌兰敖格钦最大相对湿度为23.0%,而巴嘎吉林最大相对湿度可达48.1%,苏木巴润吉林观测时段内最大相对湿度为38.4%,均明显高于乌兰敖格钦。苏木巴润吉林自动气象站记录的年相对湿度数据中,日平均相对湿度有时甚至可以超过80%。

3.2 各湖盆内相对湿度随气温和风速的变化规律

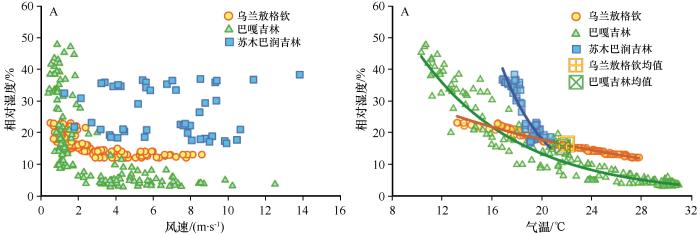

当风速较小时,空气相对湿度会有不同程度的增加,而风速较大时,空气相对湿度会趋于一个稳定的值(图3)。变化规律与天气状况有关,苏木巴润吉林观测日内天气变化过程复杂,没有收集到足够的风速较小时段的相对湿度数据,风速较大时相对湿度变化范围远大于前两个湖盆,但总体上是在27%左右波动的。

图3

图3

苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦湖盆内空气相对湿度随风速和气温的变化

Fig.3

The variation of relative humidity of the air wind speed and temperature in Sumubarunjilin, Bagajilin and Wulanaogeqin

当风速超过2 m·s-1时,乌兰敖格钦空气相对湿度逐渐趋于12.9%,巴嘎吉林的空气相对湿度逐渐趋于3.6%,变化幅度均较小。

当风速小于1 m·s-1时,有湖湖盆巴嘎吉林空气相对湿度的变化幅度迅速增大,达到41.7%,远大于干湖盆乌兰敖格钦的相对湿度变化幅度9.0%。

表1 相对湿度与气温的拟合参数与检验统计量

Table 1

| 项目 | 苏木巴润吉林 | 巴嘎吉林 | 乌兰敖格钦 |

|---|---|---|---|

| 参数a | 3 073.39 | 160.19 | 49.77 |

| 参数b | -0.26 | -0.12 | -0.05 |

| R2 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |

| P | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

拟合方程形式为y=ae bx,y为相对湿度(%),x为气温(℃)。

3.3 各湖盆内浅层沙含水量随高度的变化

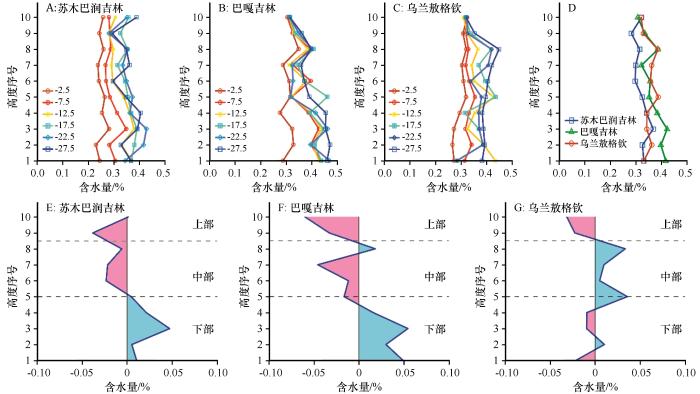

对比苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦3个湖盆内背风坡浅层沙含水量的高度序列可以发现,背风坡浅层含水量整体偏低,最大值不足0.5%,含水量变化幅度也较小,巴嘎吉林平均含水量随高度变化幅度最大,但变化幅度也仅为0.11%(图4)。

图4

图4

浅层沙含水量随高度的变化。A、B、C分别为苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦各深度的含水量; D为苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦0—30 cm平均含水量随高度的变化;E、F、G分别为苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦0—30 cm平均含水量随高度变化的距平值

Fig.4

Variation of water content with height in shallow sand layer. A, B, and C are the soil water content at each depth in Sumubarunjilin, Bagajilin, and Wulanaogeqin, respectively; D Variation of the average water content of 0-30 cm depths in Sumubarunjilin, Bagajilin, and Wulanaogeqin; E, F, and G are the variation of anomaly value of the average water content in 0-30 cm depths with height in Sumubarunjilin, Bagajilin and Wulanaogeqin, respectively

尽管背风坡浅层含水量很小,变化幅度也不大,但背风坡含水量距平却表现出一定的规律性(图4)。将沙丘背风坡从高到低大致按1/5、2/5、2/5的比例划分为上、中、下三段,则3个湖盆内背风坡上部含水量均偏低;在有湖泊存在的苏木巴润吉林和巴嘎吉林,沙丘背风坡中部是偏干的,下部是偏湿的,而在干湖盆乌兰敖格钦则刚好相反。

3.4 各湖盆内浅层沙含水量随时间的变化

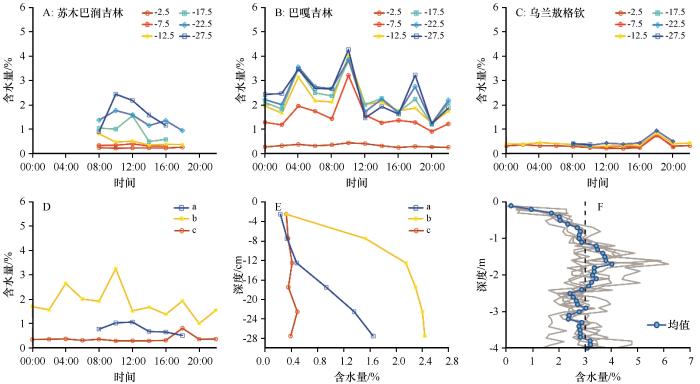

从苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦浅层沙含水量随时间的变化(图5)上看,有湖湖盆苏木巴润吉林的表层干沙厚度10—15 cm,巴嘎吉林表层干沙约5 cm厚,在这两个湖盆内的表层干沙以下,均存在含水量明显高于干沙层的湿沙层,苏木巴润吉林0—30 cm浅层沙在观测日内最高含水量可达2.5%,巴嘎吉林最高可达4.46%,各深度湿沙层的含水量都会随时间发生较大的波动。而干湖盆乌兰敖格钦内,各深度浅层沙含水量均小于1%且基本不随时间发生波动,一日之内剖面含水量变化幅度仅0.47%,远小于苏木巴润吉林的2.29%和巴嘎吉林的4.20%。

图5

图5

沙层含水量随时间和深度的变化。A、B、C分别为苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦30 cm内各层次的含水量,其中,“-2.5”代表0—5 cm深度,“-7.5”代表5—10 cm深度,以此类推;D为苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦30 cm内平均含水量随时间的变化;E为苏木巴润吉林、巴嘎吉林和乌兰敖格钦30 cm内各层次的平均含水量随深度的变化;在D和E中,a为苏木巴润吉林,b为巴嘎吉林,c为乌兰敖格钦;F高大沙山背风坡0—4 m深度内6个剖面含水量随深度的变化及其均值(据文献[35]改绘)

Fig.5

Variation of soil water content over time and depth. A, B and C are the soil water content at different depths within 30 cm in Sumubarunjilin, Bagajilin and Wulanaogeqin, respectively, where "-2.5" represents 0-5 cm depths, "-7.5" represents 5-10 cm depths, and so on; D is variation of the average soil water content within 30 cm over time in Sumubarunjilin, Bagajilin and Wulanaogeqin; E is variation of the average soil water content with depth of each layer within 30 cm in Sumubarunjilin, Bagajilin and Wulanaogeqin; in D and E, “a” represents Sumubarunjilin, “b” represents Bagajilin and “c” represents Wulanaogeqin; F is the variation of soil water content with depth and the average value of 6 profiles within the leeward slope of mega-dunes from 0 to 4 m (revised from literature [35])

剖面平均含水量随时间的变化规律(图5)与分层的结果一致。

从剖面各深度含水量平均值的对比可以发现,在有湖湖盆苏木巴润吉林和巴嘎吉林,浅层沙含水量会随着深度的增加而增加,而干湖盆乌兰敖格钦的浅层沙含水量随着深度没有明显变化,其含水量仅相当于有湖湖盆表层干沙的水平。

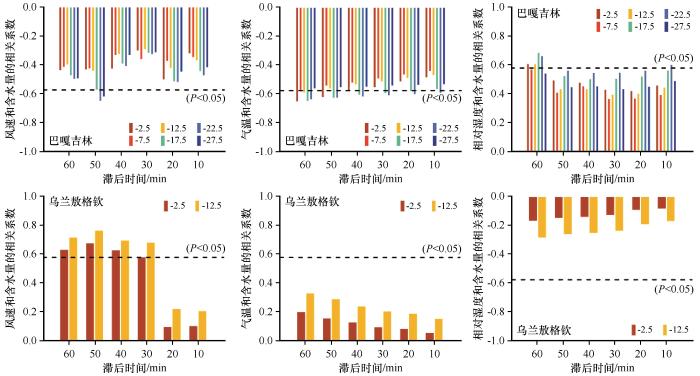

3.5 各湖盆内浅层沙含水量与气象要素的关系

由于苏木巴润吉林表层沙含水量时间序列数据及气象数据均有较多数据缺失,因此本研究仅对巴嘎吉林和乌兰敖格钦进行含水量与气象要素的相关分析,其中,乌兰敖格钦第1层(0—5 cm)和第3层(10—15 cm)含水量的时间序列数据基本完整,其他层位各有不同程度的缺失,因此在乌兰敖格钦仅选用这两个层次用于相关分析。

另外,考虑到气象要素作用于浅层沙含水量时会有一定的滞后性,本研究将每个时刻及其之前5个时刻(气象要素每10 min记录1个数值)共60 min范围内作为滞后区间,分析各层含水量与气象要素相关性随滞后时间的变化,各层次从上到下记为第1层至第6层,分别代表0—5、5—10、10—15、15—20、20—25、25—30 cm深度(图6)。

图6

图6

不同深度浅层沙含水量与风速、气温和相对湿度的关系。其中,“-2.5”代表0—5 cm深度,“-7.5”代表5—10 cm深度,以此类推

Fig.6

The relationship between water content of shallow sand at different depths and wind speed, air temperature and relative humidity, where, "-2.5" represents 0-5 cm depths, "-7.5" represents 5-10 cm depths, and so on

在巴嘎吉林,浅层沙含水量与风速负相关,最大相关系数出现在第5层的含水量与50 min前的风速之间。总体上相关系数-0.23—-0.66,平均-0.39,变化较大,仅第5层和第6层含水量与滞后50 min风速的相关系数可以通过检验。浅层沙含水量和气温负相关,最大相关系数出现在第1层、第4层含水量与60 min前的气温之间。总体上相关系数在为-0.44—-0.65,平均值-0.56,变化较小。气温与第4层和第5层含水量的相关性强于其他层次,与各时段滞后气温的相关系数基本都能通过检验,与滞后60 min的气温相关性最高。此外,第1层含水量与气温的相关性随着滞后时间的增加逐渐增大,滞后时间超过30 min后相关系数可以通过检验。浅层沙含水量与空气相对湿度正相关,最大相关系数出现在第4层的含水量与60 min前的空气相对湿度之间。总体上相关系数为0.68—0.36,平均0.49。空气相对湿度与第4层和第5层含水量的相关性强于其他层次,与滞后60 min的相对湿度相关性最高。

在乌兰敖格钦,浅层沙含水量与风速正相关,最大相关系数出现在第3层的含水量与50 min前的风速之间。总体上相关系数为0.10—0.72,平均0.50,滞后30 min到滞后60 min之间的相关系数基本都可以通过0.05水平的显著性检验。浅层沙含水量与气温正相关,最大相关系数出现在第3层的含水量与60 min前的气温之间。总体上相关系数为0.06—0.32,平均0.17,没有相关系数可以通过显著性检验。浅层沙含水量与空气相对湿度负相关,最大相关系数出现在第3层的含水量与60分钟前的空气相对湿度之间。总体上相关系数为-0.09—-0.27,平均-0.17,没有相关系数可以通过显著性检验。

4 讨论

巴嘎吉林空气相对湿度的日变化幅度远大于乌兰敖格钦(图2);在风速小于1 m·s-1时巴嘎吉林相对湿度的变化幅度也远大于乌兰敖格钦;在天气状况相似、空间距离相近、气温和风速相差不大的情况下,造成上述差异的原因,应当归结为湖盆内部是否存在开放水面(湖泊)。

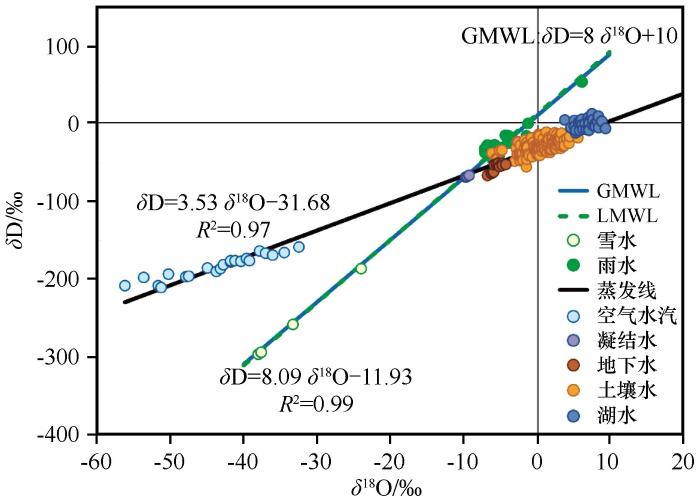

图7

图7

巴丹吉林沙漠湖泊群区域湖水、地下水、土壤水、大气水、凝结水氢氧同位素特征(据文献[33]改绘)

Fig.7

Isotope δD-δ18O composition of the Global Meteoric Water Line (GMWL), local meteoric water line (rainfall and snow water), evaporation line, rainfall, snow water, atmospheric water vapor, condensate water, groundwater, soil water, and lake water in the lake group area of Badain Jaran Sand Sea (Modified from literature [33])

空气和土壤水分运动的主要驱动力是湿度梯度和温度梯度[45-47]。巴丹吉林沙漠湖面年蒸发量可达1 450 mm,是腹地降水量的20多倍[28],湖泊蒸发的水汽为湖盆内的空气提供了丰富的水汽来源,在湖泊-沙山格局加强了的“湿岛”效应作用下,湖盆内空气与沙丘表层之间存在足够的湿度梯度,如图2所示,一年中,苏木巴润吉林日平均相对湿度超过20%的天数可达278天,根据巴嘎吉林的观测,日平均相对湿度为15.3%时,一日之内的最大相对湿度即可达到48.1%;沙漠腹地巨大的昼夜温差(巴嘎吉林昼夜温差为20.7 ℃)又为夜间空气和沙丘表面之间提供了有利于水汽进入沙层的巨大的温度梯度。因此,湖泊-沙山格局为湖泊蒸发的水汽以非降水水分方式进入沙丘提供了良好的环境。本研究也确实观测到了有湖湖盆和干湖盆内浅层沙含水量及其变化方式的巨大差异(图4—5)。

本研究中,在各深度浅层沙含水量随时间的变化上,苏木巴润吉林和巴嘎吉林除表层干沙之外,一日之内均有明显的起伏变化(图5),也有随着深度增加含水量增加的趋势,但干湖盆乌兰敖格钦含水量日变化微弱,远小于有湖湖盆,而且含水量随着深度的增加基本没有变化,这与湖泊的影响基本局限在湖盆之内有关。

相关分析的结果(图6)可以为不同湖盆内空气水汽补充浅层沙含水量的方式提供更多信息。巴嘎吉林各深度浅层沙含水量与风速和气温负相关,与空气相对湿度正相关,且均有部分相关系数可以通过显著性检验,说明风速增大和气温升高引起的沙层水分损失,以及空气相对湿度增加引起的沙层水分补给共同控制了有湖湖盆浅层沙含水量的变化;乌兰敖格钦浅层沙含水量与风速和气温正相关,与空气相对湿度负相关,但仅有风速与沙层含水量的一些相关系数可以通过检验,说明干湖盆内风通过平流带来水汽是浅层沙含水量增加的主要途径,而干湖盆内本地的气温和相对湿度影响有限。需要注意的是,干湖盆内即便有风对近邻湖盆内水汽的平流输送作用,其浅层沙含水量仍然非常稀少,与有湖湖盆有巨大的差别。

5 结论

本研究通过在两个湖泊面积不同的湖盆和一个干湖盆内的气象观测与浅层沙含水量观测,发现湖泊的存在对湖盆内空气相对湿度及其变化规律都有影响,并且有湖湖盆内浅层沙含水量明显与空气相对湿度相关。有湖湖盆浅层沙含水量随时间变化的幅度较大,变化规律与气温和风速负相关、与空气相对湿度正相关,主导过程是气温升降引起的水分损失与补充;而干湖盆浅层沙含水量远小于有湖湖盆,变化规律与风速正相关,微弱的水汽增量来自风的平流输送。有湖湖盆内沙丘背风坡下部含水量最高,干湖盆内沙丘背风坡中部含水量最高,可能指示靠近沙丘背风坡底部的湖泊影响了沙丘背风坡浅层沙含水量的垂直分布。

尽管对沙丘分层含水量的长期定量观测仍有待开展,但基于同位素证据和水汽运移规律,本研究认为巴丹吉林沙漠高大沙山沙层可能存在含水量偏高的现象,而且很可能是湖泊蒸发的水汽以土壤吸附水汽或凝结水等形式逐渐运移至沙层内而形成的,是湖泊-沙山体系长期共存、形成局地水汽平衡的结果。

进而言之,巴丹吉林沙漠腹地湖泊面积的萎缩甚至湖泊消失,可能引起湖泊群区域沙丘高度降低、活动性加强。区域可持续发展,尤其对巴丹吉林沙漠腹地地下水的开发利用,需要建立在对湖泊群区域水循环过程和水资源量的审慎评估之上。

参考文献

近3万年来巴丹吉林沙漠的景观发育与雨量变化

[J].

Evolution of megadunes and lakes in the Badain Jaran Desert,Inner Mongolia,China during the last 31,000 years

[J].

Geomorphology of the megadunes in the Badain Jaran Desert

[J].

The Badain Jaran Desert:its origin and development

[J].

Groundwater maintains dune landscape

[J].

Geomorphological hierarchies for complex mega-dunes and their implications for mega-dune evolution in the Badain Jaran Desert

[J].

Formation of the highest sand dunes on Earth

[J].

Warm island effect in the Badain Jaran Desert lake group region inferred from the accumulated temperature

[J].

Plant phenological responses to the warm island effect in the lake group region of the Badain Jaran Desert,northwestern China

[J].

Local circulation maintains the coexistence of lake-dune pattern in the Badain Jaran Desert

[J].

Water loss due to increasing planted vegetation over the Badain Jaran Desert,China

[J].

Eddy covariance measurements of water vapor and energy flux over a lake in the Badain Jaran Desert,China

[J].

Stable isotope analysis of water sources for Tamarix laxa in the mega-dunes of the Badain Jaran Desert,China

[J].

Hydrochemical characteristics and recharge sources of Lake Nuoertu in the Badain Jaran Desert

[J].

Dew fall in sand dune areas of India

[J].

Six years of dew observations in the Negev Desert,Israel

[J].

Effects of gravel and sand mulches on dew deposition in the semiarid region of China

[J].

Dew formation characteristics at annual and daily scale in xerophyte shrub plantations at Southeast margin of Tengger Desert,Northern China

[J].

A method for direct assessment of the "Non Rainfall" atmospheric water cycle:input and evaporation from the soil

[J].

Movement of soil moisture under a thermal gradient

[J].

The effect of water vapour adsorption on soil moisture content under Mediterranean climatic conditions

[J].

Dew deposition and drying in a desert system:a simple simulation model

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号