0 引言

沙丘通常是在特定强度的风力作用下、地表松散沙质沉积物经过一定距离的搬运而在特定地形部位重新堆积而形成的地貌,是干旱、半干旱地区典型地貌。横向沙丘在全球干旱、半干旱地区分布广泛,是与主导风向基本垂直的沙丘类型,往往大规模发育。横向沙丘群通常由新月形沙丘链及其之间宽窄、长短不一的丘间走廊或丘间地共同构成,其中连通性较好、无明显障碍物的丘间地则被称为丘间走廊,宽度介于上风向沙丘落沙坡坡基到下风向沙丘迎风坡脚。

沙漠和沙地内部自然条件恶劣,交通不便,在其腹地进行实地观测的难度很大,因此,人们在研究干旱、半干旱地区沙漠和沙地的风况特征并估算其风沙活动强度时,通常采用其外围邻近气象台站的观测资料作为数据基础[1-4]。而实际上,沙漠和沙地内部(尤其是沙丘群内部)的实际风况数据与邻近气象台站记录的数据之间存在着显著差异。孙佳琦[5]通过实地观测指出,沙漠外围气象站点的观测资料具有明显的局限性,不能全面、真实地反映沙漠或沙地腹地的气候气象特征,由此计算出的输沙势或输沙强度会严重偏离实际情况。尽管由于沙漠和沙地腹地交通不便,且观测仪器易受沙丘前移的影响甚至被埋没,布设和维护仪器设备的难度和成本很高,但为阐明邻近气象站数据与沙漠和沙地内部实际气象数据之间的差异,依然有必要克服困难开展该方面的观测。

迄今为止,国内外部分学者已在沙漠或沙地腹地开展过一些实地观测研究。国内学者如郑先念等[6]、庞营军等[7]、郭洪旭等[8]将测风仪器安装在沙垄间谷地或利用沙漠和沙地腹地气象台站记录的数据,系统分析了沙漠或沙地内部不同高度的风速脉动特征以及起沙风况和输沙势。但整体而言,国内对沙丘群内部观测的研究较少,特别在丘间走廊的观测研究更少,已开展的研究中,由于仪器布设数量过少或观测时间不够长,尚难以全面把握其风况特征和风能环境的性质[9-10]。国外学者曾在沙丘背风坡或丘间走廊布设风速仪,探讨横向沙丘背风坡不同部位的气流变化模式和丘间走廊的空气动力学特征[11-16]。但在世界范围内,此类研究还非常有限。

我们曾在科尔沁沙地西部横向沙丘群内部研究过盛行风条件下,特别是冷锋过境期间丘间走廊中次生气流的基本特征[17],但未对该地区的全年风况及输沙势做全面系统研究。为此,本项研究将3套自动气象站分别安装在科尔沁沙地西部横向沙丘群内部的典型部位进行实地观测,以获取更全面、更具代表性的风况资料,进而完善输沙势的计算方式,推算沙丘或沙丘群的前移与偏移方向,最终为干旱、半干旱区流沙的治理与防护提供科学依据。

1 研究区概况

科尔沁沙地(41°41′—46°05′N,117°49′—123°42′E)位于中国东北平原的西南部,主要分布在西辽河冲积平原,地势南北高、中部低,西部高、东部低,海拔120—850 m,总面积约4.23万km2。地貌以流动沙丘和固定、半固定沙丘为主,其西缘和南缘广泛分布着山地丘陵和剥蚀残山。气候属于温带大陆性季风气候,冬季寒冷,夏季炎热,年平均气温为6.2 ℃,年降水量300—400 mm,降水量季节分配不均匀,集中在6—8月,年蒸发潜力2 000—2 500 mm。该地区水系发达,主要河流有西拉木伦河、查干木伦河、响水河(少郎河下游)、乌力吉木伦河、老哈河和教来河等,大气降水和地下水补给是河流水源的主要来源。土壤类型以风沙土为主,褐土、黑钙土、栗钙土、潮土和盐碱土也有分布。植被以沙生植被为主,常见植物有沙米(Agriophyllum squarrosum)、黄柳(Salix gordejevii)、差巴嘎蒿(Artemisia halodendron)、芦苇(Phragmites australis)、榆树(Ulmus pumila)、羊草(Leymus chinensis)、冰草(Agropyron cristatum)等,部分地段分布有疏林干草原、草甸植被。

科尔沁沙地西部(42°15′—43°13′ N,119°15′—120°40′ E)大致处于老哈河以西,主体位于内蒙古赤峰市翁牛特旗北部的西辽河冲积平原,以流动、半固定沙丘群为主,有许多基岩剥蚀残山分布其中,如松树山自然保护区、玉龙沙湖景区等地。由于地处西拉木伦河上游的山口下风向,冬春季节西北向风力强劲,流动沙丘广泛发育,主要是新月形沙丘链,属于丘间地比较开敞的沙丘群类型。

2 研究方法

2.1 观测场地的选择

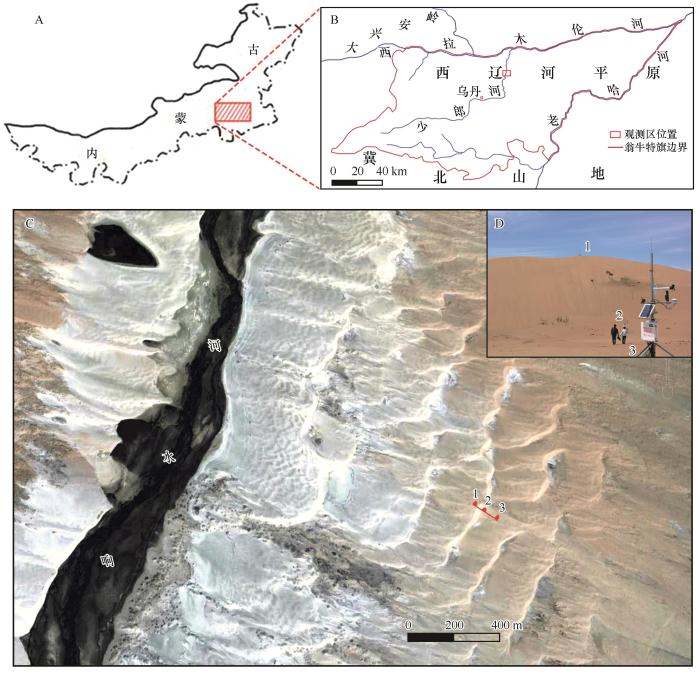

本文选取的观测场处于翁牛特旗北部少郎河下游(响水河中游)右岸发育良好的横向沙丘群内部(图1),新月形沙丘链和丘间走廊发育比较完整。此处距离东侧S304省道和居民点有一定距离,既便于运输仪器设备,又能免于人畜活动的频繁干扰和破坏。

图1

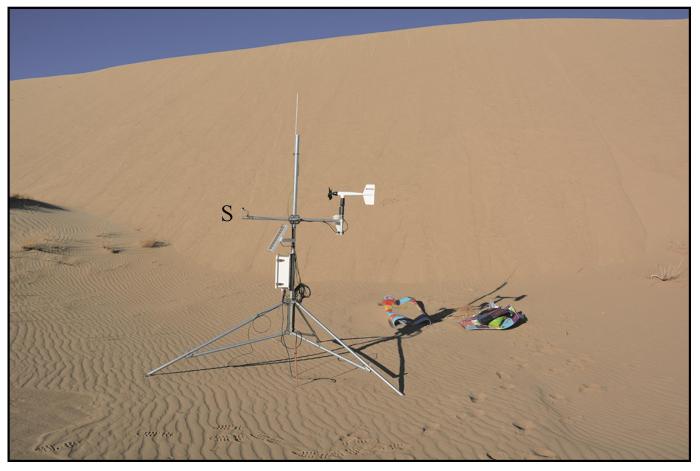

2.2 仪器的布设和调整

根据实地地形和流场特征,我们分别在上风向沙丘顶部、丘间走廊(接近落沙坡坡脚)和下风向沙丘迎风坡坡脚3个部位各布设1套自动气象站(Dynamet CR1000,美国),同时观测太阳辐射、气温、地温、风向、风速、相对湿度等常规气象要素。自动气象站的扫描频率为10 s,记录的数据为1 h内6次数据的平均值。观测时间自2015年12月17日至2017年4月30日共16个月。观测期间由于沙丘前移,2016年5月初对3台自动气象站的位置和姿态进行了调整(表1)。翁牛特旗气象站位于乌丹镇北郊,距离观测场大约28 km。

| 序号 | 部位 | 冬季 | 春季 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 高度/m | 距离/m | 高度/m | 距离/m | ||

| 1 | 沙丘顶部 | 20 | 0 | 0.3 | 0 |

| 2 | 丘间走廊 | 0 | 37 | 0.8 | 42 |

| 3 | 迎风坡脚 | 3 | 107 | 3.5 | 113 |

高度是相对于当地丘间走廊最低点而言,距离是从丘顶部位1号气象站起算;该处两相邻沙丘脊线间距约170 m。

2.3 数据处理与计算

原始数据按照国家气象台站气象数据整理规范进行处理,将小时风速数据分别转化为日均值和月均值,将风向数据由度数转化到16个方位,再利用Origin绘制3个观测部位和翁牛特旗的风速折线图和风玫瑰图。

该地区起沙风在10 m高度上为4.9 m·s-1,据此筛选出4个地点所有风速>4.9 m·s-1的数据。为提高计算精度,本文以1 h为单位统计16个方位的起沙风频率和起沙风平均风速,根据Fryberger等[18]提出的输沙势计算公式进行计算。为便于比较不同时间尺度下输沙势的计算结果,分别以日和月为单位进行了统计。

2.4 输沙势和合成输沙势的计算

式中:DP为输沙势,以矢量单位VU表示;V为起沙风速;Vt 为临界起沙风风速;t为起沙风持续时间,计算时用起沙风出现频率来表示。

根据中国气象局标准气象站规定,风速的测定高度为10 m,而我们在沙丘群内部设置的自动气象站记录的是2 m高度的风速数据,因此,需利用

式中:U10为10 m高度风速;U2为2 m高度风速;z0为地表粗糙度。

合成输沙势(RDP)是16个方位输沙势的矢量合成,反映净输沙能力。合成输沙方向(RDD)可表示沙粒输移的净趋势或不同方向起沙风的影响下风成沙总体输移的方向。起沙风的方向变率(RDP/DP)是风向可变性的指标,当风来自同一个方向时,RDP/DP接近于1,当风来自多个不同方向时,RDP/DP接近于0。

3 结果与分析

3.1 风营力的整体特征

3.1.1 风向

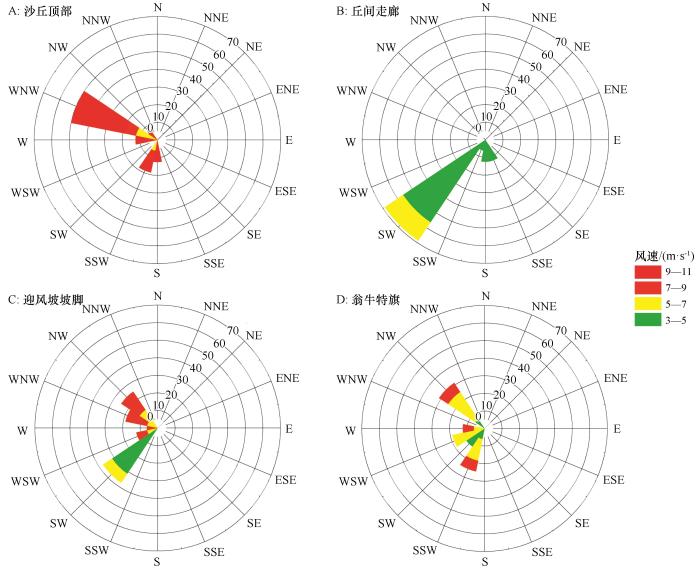

丘间走廊同沙丘顶部、迎风坡脚和翁牛特旗全旗月均风向的风玫瑰图明显不同(图2)。丘间走廊年内以SW风为主,风向频率为68.70%,SSW、S和SSE风虽有发生但频率较低。与沙丘顶部的主导风向WNW风相比,丘间走廊的主导风向向左偏转67.5°;与迎风坡脚的主导风向SW风相比,两地主导风向一致,但丘间走廊SW风的发生频率明显更高;与翁牛特旗主导风向NW相比,丘间走廊的主导风向明显向左偏转90°,两地主导风向差异较大,说明翁牛特旗气象站的风向数据不能代表沙丘群内部的风向特征。

图2

图2

沙丘群内部和翁牛特旗气象站的全年风玫瑰图

Fig.2

Annual wind roses of sand dunefield and Wengniut Banner Weather Station

主导风向在丘间走廊处发生偏转的结果与Warren[21]的研究结果一致。丘间走廊常年盛行的这种偏转气流使沙丘群或沙漠整体移动方向偏向主导风向的左侧(北半球中高纬地区)。

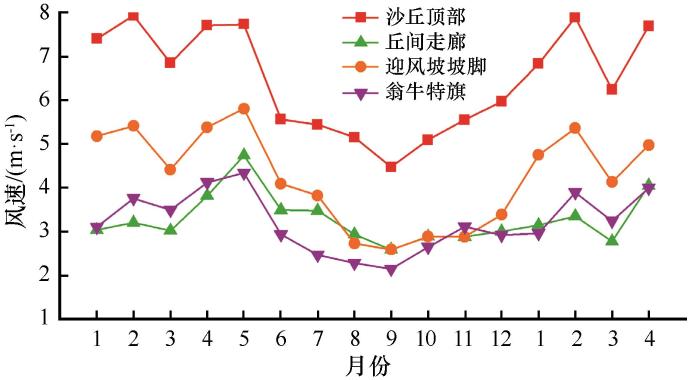

3.1.2 风速

丘间走廊同沙丘顶部、迎风坡脚和翁牛特旗月均风速的变化趋势基本一致,均为冬春季风速较大,夏秋季风速较小(图3)。就风速波动幅度而言,丘间走廊波动幅度最小,风速最大差值为2.15 m·s-1,沙丘顶部最大,风速最大差值为3.45 m·s-1,迎风坡脚和翁牛特旗居中,风速最大差值分别为3.21 m·s-1和2.19 m·s-1。由此可见,由于受到上风向沙丘的阻挡和丘间走廊的“空洞”效应,丘间走廊的风速变化最稳定,且该部位各月平均风速值均保持在较低水平,受过境天气系统的影响也很有限。

图3

图3

沙丘群内部和翁牛特旗气象站的月平均风速

Fig.3

Monthly average wind speed chart of dunefield and Wengniut Banner Weather Station

丘间走廊5月平均风速最大,为4.74 m·s-1,风速均值非常接近于当地起沙风速(4.9 m·s-1),实际上瞬时速度应大于该值,说明该部位在春季会产生较强烈的风沙活动,这对丘间走廊的塑造与维持,以及对沙丘群的整体形态变化都会产生作用。

3.2 风营力的季节特征

3.2.1 风向

与沙丘顶部和迎风坡脚的主导风向(WNW)相比,向左偏转135°,与翁牛特旗主导风向(NW)相比,向左偏转157.5°,两地风向近乎垂直(表2)。

表2 沙丘群内部和翁牛特旗气象站分季节风况数据

Table 2

| 季节 | 地点/部位 | 主导风向 | 频率/% | 次风向 | 频率/% | 平均风速/(m·s-1) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 春季 | 沙丘顶部 | WNW | 66.7 | SSW | 33.3 | 7.43 |

| 丘间走廊 | SSE | 66.7 | SW | 33.3 | 3.87 | |

| 迎风坡脚 | WNW | 66.7 | WSW | 33.3 | 5.20 | |

| 翁牛特旗 | NW | 100 | — | — | 3.99 | |

| 夏季 | 沙丘顶部 | SSW | 66.7 | S | 33.3 | 5.39 |

| 丘间走廊 | SW | 66.7 | SSW | 33.3 | 3.30 | |

| 迎风坡脚 | SW | 66.7 | WSW | 33.3 | 3.55 | |

| 翁牛特旗 | SSW | 66.7 | SW | 33.3 | 2.56 | |

| 秋季 | 沙丘顶部 | WNW | 66.7 | NW | 33.3 | 5.04 |

| 丘间走廊 | SW | 100 | — | — | 2.79 | |

| 迎风坡脚 | SW | 100 | — | — | 2.79 | |

| 翁牛特旗 | NW | 100 | — | — | 2.64 | |

| 冬季 | 沙丘顶部 | W | 66.7 | WNW | 33.3 | 6.87 |

| 丘间走廊 | SW | 100 | — | — | 3.17 | |

| 迎风坡脚 | NW | 66.7 | SW | 33.3 | 4.48 | |

| 翁牛特旗 | WSW | 100 | — | — | 3.25 |

夏季,丘间走廊和迎风坡脚的主导风向均为SW,沙丘顶部和翁牛特旗的主导风向均为SSW,4个地点的主导风向基本一致,风向偏转幅度不大。可见,在没有大型天气系统过境的情况下,局地环流发挥着主导作用。

秋季,丘间走廊主导风向为SW,相对于沙丘顶部(WNW)而言左偏67.5°,而与迎风坡脚(SW)的主导风向保持一致,与翁牛特旗主导风向(NW)相比,向左偏转90°。

冬季,丘间走廊主导风向为SW风,与沙丘顶部主导风向(W)相比,向左偏转45°,与迎风坡脚主导风向(NW)相比,向左偏转90°。与翁牛特旗主导风向(WSW)相比,向左偏转22.5°。

当气流运动到丘间走廊处时,受地形等因素的影响,气流方向始终会偏转成南向风(SSE和SW),特别是在春季,气流在丘间走廊处的偏角最大,此时该部位的主导风向近乎与当地主导风向垂直。

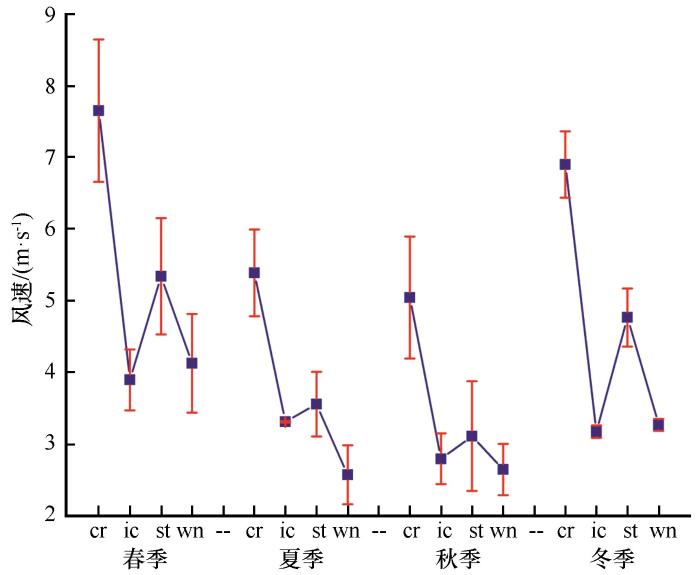

3.2.2 风速

沙丘3个部位和翁牛特旗季节平均风速的变化趋势一致(图4)。春季,丘间走廊平均风速为3.89 m·s-1,分别低于沙丘顶部、迎风坡脚和翁牛特旗各49.12%、27.06%和5.6%;夏季,丘间走廊平均风速为3.31 m·s-1,分别低于沙丘顶部、迎风坡脚各38.62%和6.95%,高于翁牛特旗28.88%;秋季,丘间走廊平均风速为2.79 m·s-1,分别低于沙丘顶部、迎风坡脚44.64%、10.2%,略高于翁牛特旗5.68%;冬季,丘间走廊平均风速为3.17 m·s-1,分别低于沙丘顶部、迎风坡脚和翁牛特旗54.07%、33.47%和2.91%。总体而言,丘间走廊各季节平均风速与翁牛特旗最为接近。

图4

图4

沙丘群内部和翁牛特旗的季节平均风速

cr-沙丘顶部, ic-丘间走廊, st-迎风坡脚, wn-翁牛特旗

Fig.4

Seasonal average speed in dunefield and Wengniut Banner

丘间走廊春季平均风速最大,此时,东亚高空西风急流正位于内蒙古地区上空,垂直气压梯度大,大风天气频发,加之该部位植被稀疏,地表大面积裸露,伴随着强烈的大风天气,极易对地表产生强烈的风蚀,因此春季是丘间走廊风沙活动强烈期。

3.3 输沙势

本文分别利用小时均值、日均值和月均值数据,结合

表3 不同时间尺度下沙丘群内部和翁牛特旗的输沙势( DP )、合成输沙势( RDP )、 RDP/DP 和合成输沙方向( RDD )的比较

Table 3

| 时间尺度 | 地点/部位 | DP/VU | RDP/VU | RDP/DP | RDD |

|---|---|---|---|---|---|

| 小时 | 沙丘顶部 | 1 092.8 | 667.55 | 0.61 | ESE |

| 丘间走廊 | 86.88 | 54.53 | 0.63 | NNE | |

| 迎风坡脚 | 258.15 | 159.69 | 0.62 | ESE | |

| 翁牛特旗 | 175.23 | 113.64 | 0.65 | ESE | |

| 日 | 沙丘顶部 | 695.21 | 480.25 | 0.69 | ESE |

| 丘间走廊 | 37.94 | 29 | 0.76 | NNE | |

| 迎风坡脚 | 126.85 | 84.65 | 0.67 | ESE | |

| 翁牛特旗 | 20.29 | 14.96 | 0.74 | ESE | |

| 月 | 沙丘顶部 | 423.91 | 328.91 | 0.78 | ESE |

| 丘间走廊 | — | — | — | — | |

| 迎风坡脚 | 31.57 | 30.54 | 0.97 | E | |

| 翁牛特旗 | — | — | — | — |

以小时均值进行计算,丘间走廊的DP为86.88 VU,属于低能环境,RDP为54.53 VU,净输沙能力相对最弱,RDP/DP为0.63,方向变率指数属于中变率,RDD为NNE方向,表明该部位的沙物质朝东北偏北方向输移。以日均值进行计算,丘间走廊的DP为37.94 VU,数值明显降低但仍属于低能环境,RDP为29 VU,净输沙能力不及沙丘顶部和迎风坡脚但略强于翁牛特旗,RDP/DP为0.76,方向变率指数属于中变率,RDD为NNE方向,表明该部位的沙物质朝东北偏北方向输移,与小时均值计算结果相同。由于丘间走廊各月平均风速均低于起沙风速,在月时间尺度下其输沙势无法计算。

相比较而言,在小时尺度下,沙丘顶部的DP为1 092.80 VU,属于高能环境,迎风坡脚的DP为258.15 VU,属于中能环境,丘间走廊和翁牛特旗均为低能环境。净输沙能力(RDP)由强到弱依次是沙丘顶部、迎风坡脚、翁牛特旗和丘间走廊。4个地点起沙风的方向变率均为中变率。沙丘顶部、迎风坡脚和翁牛特旗的RDD均为ESE方向,基本顺冷空气过境时的主导风向延伸,而丘间走廊的RDD为NNE方向,表明沙物质沿丘间走廊延伸方向(垂直于冷空气过境时主导风向)输移。

在日时间尺度下,沙丘顶部的DP为695.21 VU,属于高能环境,丘间走廊、迎风坡脚和翁牛特旗均为低能环境。净输沙能力由强到弱依次是沙丘顶部、迎风坡脚、丘间走廊和翁牛特旗。4个地点起沙风的方向变率均为中变率。沙丘顶部、迎风坡脚和翁牛特旗的RDD均为ESE方向,与冷空气过境时主导风向一致,而丘间走廊的RDD为NNE方向,表明沙物质朝东北偏北方向输移,同冷空气过境时的主导风向基本垂直。

在月时间尺度下,沙丘顶部的DP为423.91 VU,属于高能环境,该部位净输沙能力最强,方向变率为中变率,RDD为ESE方向,表明沙物质朝东南偏东方向输移。迎风坡脚的DP为31.57 VU,属于低能环境,该部位净输沙能力较弱,方向变率为低变率,RDD为E方向,表明沙物质朝东方向输移。由于丘间走廊和翁牛特旗月均数据过小,输沙势无法计算。

通过对比不同时间尺度下DP和RDP的计算结果可知,随着时间尺度增大,计算结果逐渐减小,特别当时间尺度增大为月时,丘间走廊和翁牛特旗的输沙势无法计算,也无法反映这两个地点实际风沙活动状况。

4 讨论

4.1 风向偏转的原因

丘间走廊主导风向为SW风,与沙丘顶部和翁牛特旗的主导风向相比明显大角度偏转,这与Warren[21]的研究结果一致,他在研究海岸沙丘的气流运动时发现,随着距地面高度的增加,风向逐渐右偏,随着高度下降,风向逐渐左偏,是埃克曼螺旋使然。但丘间走廊风向左偏受埃克曼螺旋影响较小,我们猜测更有可能是受局地环流的影响。

现以观测期间春季一次典型冷锋过境事件为例进行分析,事件发生时间为2016年5月17日,共持续34 h。冷锋过境时的主导风向为WNW,风速为10.28—18.01 m·s-1(表4)。一方面,通过比较丘间走廊在不同天气状况下的风况特征可知,冷锋过境前,丘间走廊的平均风速为3.23 m·s-1,主导风向为SW;冷锋过境期间,平均风速增加到5.34 m·s-1,主导风向略微偏转为SSW;冷锋过境后,平均风速降低为2.22 m·s-1,主导风向恢复为SW。由此可见,冷锋过境前后,丘间走廊的风速均低于起沙风速,冷锋过境时,风速明显增加,但风向无明显变化,说明冷锋过境时,整个区域的流场对丘间走廊的气流有加速效应,但对其风向改变有限。可见,大尺度天气系统并没有完全破坏掉局地环流系统,丘间走廊处形成的南向气流很大程度上是局地环流的延续。

表4 一次典型冷锋过境沙丘顶部、丘间走廊和翁牛特旗平均风速和主导风向

Table 4

| 地点/部位 | 冷锋过境状态 | 平均风速 /(m·s-1) | 主导风向 |

|---|---|---|---|

| 沙丘顶部 | 过境前 | 4.58 | SSW |

| 过境期间 | 13.55 | WNW | |

| 过境后 | 3.52 | SSW | |

| 丘间走廊 | 过境前 | 3.23 | SW |

| 过境期间 | 5.34 | SSW | |

| 过境后 | 2.22 | SW | |

| 迎风坡脚 | 过境前 | 3.51 | WSW |

| 过境期间 | 6.95 | NNW | |

| 过境后 | 2.17 | SW | |

| 翁牛特旗 | 过境前 | 4.57 | SW |

| 过境期间 | 5.07 | WSW | |

| 过境后 | 4.25 | WSW |

另一方面,通过比较相同天气状况下4个地点的风况特征可知,冷锋过境前,丘间走廊与沙丘顶部、迎风坡脚和翁牛特旗的平均风速均低于起沙风风速,主导风向均以偏SW为主,冷锋过境时,4个地点的风速均有明显增加,丘间走廊的主导风向虽有小角度偏转,但仍以南向风为主,而其他3个地点的主导风向则存在较大角度的偏转,特别是沙丘顶部和迎风坡脚,此时,这两个地点的主导风向偏转为偏NW风,与冷锋过境前的风向基本垂直,冷锋过境后,4个地点的风速风向逐渐恢复到过境前的状态。这再次证实了在大尺度天气系统过境时,丘间走廊中的局地环流依然发挥着重要作用。

4.2 输沙势的计算方式

不同时间尺度的数据往往会计算出不同的输沙势,也必然会反映出不同的风沙活动强度[22]。因此,选取合适的时间尺度是计算真实、准确的输沙势的前提条件。谢颖达等[23]、全涌等[24]在研究风速时距问题时发现,随着平均时距(时间尺度)增大,平均风速值变小,与实时风速的偏离程度越大,最终计算结果与实际情况的偏差也越大。通过对比沙丘群3个部位和翁牛特旗不同时间尺度下输沙势的计算结果可知,时间尺度越大,输沙势越小,特别当时间尺度为月时,原始数据被“平均”后变得很小,计算结果远远偏离实际情况,因此,月均值计算所得的输沙势不能真实反映沙丘群内部实际风沙活动情况。当时间尺度为小时时,计算结果最接近实际情况,但数据的数量过多,不便于计算,因此小时均值也不宜计算输沙势。相对而言,日均数据的数量适中,容易获取且计算结果能反映沙丘群内部真实的风沙活动情况,最宜于计算输沙势。

其次,为了能够更有效地对中小尺度天气系统进行实时观测,获取及时、准确的基本气象观测资料,进而为气象灾害监测提供服务,全国多地正逐步建设并建成乡镇全覆盖的区域自动气象观测站,主要观测要素为区域内气温、雨量、风向、风速等常规气象要素,记录数据的间隔多为小时[25]。因此,我们完全可以利用现有区域站获取区域小时风况数据,再依据国家气象台站观测规范对数据进行处理,结合输沙势计算公式,推算出区域真实的风沙活动强度。

最后,由于沙地内部自然条件恶劣,且沙丘在风力作用下会前移,建议在观测仪器得到充分防护的基础上,应有计划地将仪器布设在沙地内部,对于横向沙丘群而言,至少要在沙丘顶部和丘间走廊或丘间地各布设1套自动气象站,利用其获取的观测数据计算输沙势,从而全面把握沙丘群内部的风况特征。如此一来,既能满足科研需要,又能精确地把握沙丘内部的风沙活动特征,为精准治沙提供科学参考。

4.3 丘间走廊风况的风沙地貌学意义

丘间走廊风况定位监测、场地设置、数据分析和建模对于风沙地貌学研究和风沙流控制具有深刻的理论、技术意义和应用价值。

春季丘间走廊风速明显增加,结合日均值计算所得的输沙势结果可知,该部位存在较强的风沙活动,说明春季是风沙活动强烈期。野外实际观测发现,丘间走廊发育有良好的沙波纹(图5),说明该部位的风速较大并超过起沙风速,存在非常明显的风沙活动。

图5

春季强风和大风天气时,丘间走廊中稳定的南向气流会强烈侵蚀丘间地或丘间走廊地表,将前期形成的风蚀垄、风蚀残丘等小地貌逐渐侵蚀掉,使原本分隔状态的丘间地相互贯通,最终在横向沙丘群内部形成多条平行、连通性较好、发育完整的丘间走廊。

沙丘顶部沙物质的输移方向为ESE,丘间走廊沙物质的输移方向为NNE。经计算,两地的合成输沙方向为ESE,表明整个沙丘群朝东南偏东方向移动,但受丘间走廊中南向气流的影响,沙丘群的整体形态微向左偏,即沙丘群整体会缓慢向东北偏北风向移动。

5 结论

丘间走廊年内主导风向为SW,春季主导风向为SSE,夏、秋、冬季为SW,各季节间风向虽有差异,但总体仍以南向风为主。相对于沙丘顶部、迎风坡脚和翁牛特旗的主导风向而言,气流在丘间走廊处向左偏转,春季左偏角度最大。

丘间走廊年内平均风速为3.28 m·s-1,春季平均风速可达4.74 m·s-1,接近起沙风速,而瞬时风速明显超过起沙风速,因此,春季是丘间走廊风沙活动强烈期,强烈的风沙活动侵蚀并搬运地表松散沙粒物质,使沙丘链之间的风蚀残墩或脊逐渐变低变小乃至消失,由此形成完整的丘间走廊,也使整个沙丘呈现向左偏移的形态特征和运动态势。

通过对比不同时间尺度下丘间走廊和其他3个地点的输沙势可知,日均数值计算所得的输沙势结果能真实地反映沙丘群内部的实际风沙活动情况,建议采用日均数值计算输沙势。

冷锋过境期间,丘间走廊的局地环流依然明显影响着其中的流场,该部位始终盛行偏南气流,表明大尺度天气系统未能完全将局地环流破坏掉。

为满足科研需要和有效获取沙丘群内部实际的风况数据,在做好仪器防护工作的前提下,应尽量在沙丘群内部布设自动观测站点,以便于区域间或年际间的相互比较与归纳。

参考文献

柴达木盆地风况及输沙势特征

[J].

塔克拉玛干沙漠风况特征研究

[J].

Wind energy environments and dunefield activity in the Chinese deserts

[J].

The geomorphological significance of airflow patterns in transverse dune interdunes

[J].

An empirical model of aeolian dune lee-face airflow

[J].

Secondary airflow and sediment transport in the lee of a reversing dune

[J].

Secondary flow deflection in the lee of transverse dunes with implications for dune morphodynamics and migration

[J].

Toward a model for airflow on the lee side of aeolian dunes

[J].

Dynamics of secondary airflow and sediment transport over and in the lee of transverse dunes

[J].

Dune forms and wind regime

[C]//Mckee E D.

乌兰布和沙漠东北缘起沙风风况及输沙特征

[J].

甘公网安备 62010202000688号

甘公网安备 62010202000688号